JP3574388B2 - 無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを備えた電子機器 - Google Patents

無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを備えた電子機器 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3574388B2 JP3574388B2 JP2000271135A JP2000271135A JP3574388B2 JP 3574388 B2 JP3574388 B2 JP 3574388B2 JP 2000271135 A JP2000271135 A JP 2000271135A JP 2000271135 A JP2000271135 A JP 2000271135A JP 3574388 B2 JP3574388 B2 JP 3574388B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- wireless communication

- signal

- channel

- communication device

- unit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Transceivers (AREA)

- Communication Control (AREA)

- Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、複数のチャンネルより同一の空きチャンネルを2つの無線通信装置が相互に選択するとともに、この選択した空きチャンネルを用いて通信を行う無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを用いた電子機器に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、無線通信システムには、固定された1つの周波数チャンネルを用いて通信を行う固定チャンネル方式が用いられている。しかしながら、固定チャンネル方式では、その使用可能なチャンネルが1つに固定されているので、このチャンネルが使用されていて空きチャンネルでない場合、そのチャンネルを使用することができず、待機する必要がある。又、他のチャンネルが使用可能であるにもかかわらず、通信を行うことができない。

【0003】

それに対して、専用の制御チャンネルにおける信号によって複数の周波数チャンネルから1つの周波数チャンネルを選択して通信を行う専用制御チャンネル方式が用いられている。しかしながら、専用の制御チャンネルを使用するため、この制御チャンネルが混雑したとき、他の周波数チャンネルが空きチャンネルとなっていても使用できない。又、使用可能なチャンネル数が、専用の制御チャンネル分少なくなる。

【0004】

このような問題を解決した無線通信方式が、特開平9−224279号公報で提案されている。この特開平9−224279号公報で提案されている無線通信方式は、発呼無線機が周波数を順に切り換えて1つの周波数を選択して、利用可能な空きチャンネルをサーチする。そして、この利用可能な空きチャンネルを得ると、このチャンネル周波数を利用して被呼無線機へ接続要求信号を送信する。

【0005】

このとき、被呼無線機が同様に周波数を切り換えて、接続要求信号を送信するのに利用されたチャンネル周波数を選択して接続要求信号を受信すると、接続応答信号を発呼無線機に送信する。このようにして被呼無線機より送信される接続応答信号を発呼無線機が受信すると、発呼無線機と被呼無線機との間で通信が行われる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特開平9−224279号公報で提案されている無線通信方式によると、被呼無線機は接続要求信号をサーチするために、常に受信用の周波数を切り換えているが、発呼無線機では、一旦、空きチャンネルの周波数を検知すると、この空きチャンネルの周波数に固定した後、常にこの空きチャンネルの周波数を用いて接続要求信号を送信する。

【0007】

今、例えば、図9のように、1対1で対応した発呼無線機100a〜100dと被呼無線機101a〜101dがあるとともに、利用可能なチャンネルが3つとする。即ち、発呼無線機100aと被呼無線機101a、発呼無線機100bと被呼無線機101b、発呼無線機100cと被呼無線機101c、発呼無線機100dと被呼無線機101dが、それぞれ、相互に、上述した無線通信方式を用いて通信するものとする。

【0008】

このとき、発呼無線機100a〜100dが100a,100b,100c,100dの順にONに切り換えられると、発呼無線機100a,100b,100c,100dの順にチャンネルのサーチを始める。よって、発呼無線機100a〜100cが空きチャンネルを検知して利用することができるが、発呼無線機100dは利用できない。そして、今、被呼無線機101aを利用せず、被呼無線機101b〜101dを利用するものとしたとき、動作する必要のない発呼無線機100aが空きチャンネルを1つ固定して利用しているため、動作させる必要のある発呼無線機100dが通信することが不可能である。

【0009】

このように、特開平9−224279号公報で提案されている無線通信方式によると、実際通信を行う必要のない発呼無線機がチャンネルを固定して占有してしまうため、通信を行う必要のある発呼無線機が通信を行うことができないという問題があった。

【0010】

このような問題を鑑みて、本発明は、相互に通信を行おうとしている2つの無線通信装置が複数のチャンネルより使用可能なチャンネルを選択することができる無線通信システムを提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の無線通信システムは、発呼信号を送信する第1無線通信装置と、発呼信号に対する応答信号を送信する第2無線通信装置とが、所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信システムにおいて、前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、前記所定数のチャンネルを1チャンネル毎に切り換えて、応答信号及び発呼信号のサーチを行い、前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、同一チャンネルで通信状態となり、応答信号及び発呼信号を受信して、それぞれの存在を相互に認識したときに初めて、その通信状態となった前記同一チャンネルを占有して通信を行うことを特徴とする。

【0012】

このような無線通信システムにおいて、第1無線通信装置からの発呼信号を同一チャンネルで受信した第2無線通信装置が、該チャンネルで応答信号を送信し、この応答信号を第1無線通信装置が受信したときにのみ、発呼信号及び応答信号のやりとりを行ったチャンネルが、第1無線通信装置と第2無線通信装置との通信に使用される。よって、相互に通信を行っていない一方の無線通信装置のみが空きチャンネルをサーチして占有することがなく、全てのチャンネルが第1無線通信装置と第2無線通信装置との通信に使用される。更に、前記所定数のチャンネルを、当該無線通信システムに割り当てられた周波数帯域全域に特定の周波数毎に設けられた全てのチャンネルとすることで、専用制御チャンネル方式における制御チャンネルをも使用可能なチャンネルとする。

【0013】

又、本発明の無線通信装置は、所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信装置において、信号を送受信する送受信部と、該送受信部で信号を送受信するチャンネルを切り換えるチャンネル切換部と、前記送受信部から送信する発呼信号を生成する発呼信号生成部と、前記チャンネル切換部で設定されたチャンネルで前記送受信部が受信した信号を認識する認識部と、前記認識部で認識された信号が自己への応答信号であるか否か判定を行う応答信号判定部と、を有し、前記チャンネル切換部で前記送受信部で送受信する信号のチャンネルを1チャンネル毎に切り換えて、所定期間毎に自己への応答信号をサーチするとともに、前記認識部で認識された信号が前記応答信号判定部で自己への応答信号であると判定されたとき、該応答信号を受信したチャンネルで通信可能な状態とし、前記認識部で認識された信号が前記応答信号判定部で自己への応答信号でないと判定されたとき、前記認識部で認識された信号が受信されたチャンネルが他の無線通信装置において使用中であることが確認され、前記チャンネル切換部によって他のチャンネルに切り換えて、自己への応答信号のサーチを行い、前記認識部で信号が認識されなかったとき、一旦、前記発呼信号生成部で生成された発呼信号を送信した後、更に、前記認識部で信号が認識されなかった場合、又は、前記認識部で認識された信号が前記応答信号判定部で自己への応答信号でないと判定された場合は、前記チャンネル切換部によって他のチャンネルに切り換えて、自己への応答信号のサーチを行うことを特徴とする。

【0014】

このような無線通信装置は、上述した無線通信システムにおいて第1無線通信装置として働く。そして、チャンネル切換部でチャンネルを切り換えると、まず、信号が受信されるか否か認識部で検出される。このとき、認識部で受信信号が認識されると、自己への応答信号か否かが応答信号判定部で判定される。そして、自己への応答信号であるとき、通信可能な状態へ移行する。又、自己への応答信号でないときは、他の無線通信装置が通信にそのチャンネルを使用していると認識する。そして、チャンネル切換部によって、送受信部で送受信するチャンネルを切り換えて自己への応答信号のサーチを行う。又、認識部で受信信号が一定期間認識されなかったとき、発呼信号生成部で生成した発呼信号を同一チャンネルで送信する。このとき、受信信号が認識されなかった場合や、自己への応答信号と判定されなかった場合は、チャンネル切換部によって、送受信部で送受信するチャンネルを切り換えて自己への応答信号のサーチを行う。又、前記所定数のチャンネルを、当該無線通信装置が使用される無線通信システムに割り当てられた周波数帯域全域に特定の周波数毎に設けられた全てのチャンネルとすることで、専用制御チャンネル方式における制御チャンネルをも使用可能なチャンネルとする。

【0015】

又、本発明の別の無線通信装置は、所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信装置において、信号を送受信する送受信部と、該送受信部で信号を送受信するチャンネルを切り換えるチャンネル切換部と、前記送受信部から送信する応答信号を生成する応答信号生成部と、前記チャンネル切換部で設定されたチャンネルで前記送受信部が受信した信号を認識する認識部と、前記認識部で認識された信号が自己への発呼信号であるか否か判定を行う発呼信号判定部と、を有し、前記チャンネル切換部で前記送受信部で送受信する信号のチャンネルを1チャンネル毎に切り換えて、所定期間毎に自己への発呼信号をサーチするとともに、前記認識部で認識された信号が前記発呼信号判定部で自己への発呼信号であると判定されたとき、該発呼信号を送信した無線通信装置に対して前記応答信号生成部で生成した応答信号を送信し、該応答信号を受信したチャンネルで通信可能な状態とし、前記認識部で信号が認識されなかったとき、又は、前記認識部で認識された信号が前記発呼信号判定部で自己への発呼信号でないと判定されたとき、前記チャンネル切換部によって他のチャンネルに切り換えて、自己への発呼信号のサーチを行うことを特徴とする。

【0016】

このような無線通信装置は、上述した無線通信システムにおいて第2無線通信装置として働く。そして、チャンネル切換部でチャンネルを切り換えると、まず、信号が受信されるか否か認識部で検出される。このとき、認識部で受信信号が認識されると、自己への発呼信号か否かが発呼信号判定部で判定される。そして、自己への発呼信号であるとき、通信可能な状態へ移行する。又、自己への発呼信号でないときは、他の無線通信装置が通信にそのチャンネルを使用していると認識する。そして、チャンネル切換部によって、送受信部で送受信するチャンネルを切り換えて自己への発呼信号のサーチを行う。又、認識部で受信信号が一定期間認識されなかったときも同様に、チャンネル切換部によって、送受信部で送受信するチャンネルを切り換えて自己への発呼信号のサーチを行う。又、前記所定数のチャンネルを、当該無線通信装置が使用される無線通信システムに割り当てられた周波数帯域全域に特定の周波数毎に設けられた全てのチャンネルとすることで、専用制御チャンネル方式における制御チャンネルをも使用可能なチャンネルとする。

【0017】

更に、本発明の電子機器は、所定部分を第1の部分と第2の部分とに分離することが可能な電子機器において、上述の無線通信システムを利用し、前記第1の部分が前記第1無線通信装置を備え、前記第1の部分以外の前記第2の部分が前記第2無線通信装置を備えることによって、前記第1の部分と前記第2の部分とが無線通信を行うことを特徴とする。

【0018】

例えば、ファインダー部と本体とが分離可能であるビデオカメラにおいて、本体で撮像された被写体の画像データをファインダー部に送信するために無線通信を行うとき、ファインダー部に第1無線通信装置を、本体を第2無線通信装置を設けることによって実現できる。

【0019】

【発明の実施の形態】

<第1の実施形態>

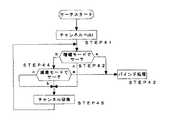

本発明の無線通信システムの第1の実施形態について、図面を参照して説明する。図1は、本通信システムにおける質問器と応答器の動作を示すタイミングチャートである。図2は、応答器の動作を示すフローチャートである。図3は、質問器の動作を示すフローチャートである。

【0020】

まず、応答器の動作について、図1及び図2を参照して説明する。図1の期間Taの間、応答器は、質問器からの応答信号となるレスポンスパケットが送信されているか否かを確認する。即ち、電源投入されて受信可能な状態になると、タイマーのカウントが始まり(STEP1)、図2のように、まず、レスポンスパケットを受信したか否かが判断される(STEP2)。このとき、レスポンスパケットが受信された場合(Yes)、質問器との通信が行われるように、通信に使用するチャンネルを固定してバインド処理が行われる(STEP3)。又、レスポンスパケットが受信されていない場合(No)、期間Taが経過したか否かが判断され(STEP4)、期間Taが経過したときはSTEP5に移行し、又、期間Taが経過していないときはSTEP2に移行する。

【0021】

このように、期間Taの間、レスポンスパケットの確認が行われ、レスポンスパケットの受信がない場合、図1のように、ウェイクアップパケットを生成して、質問器に対して送信する(STEP5)。尚、このウェイクアップパケットを送信するためのチャンネル周波数は、応答器がレスポンスパケットを受信するためのチャンネル周波数と同一の周波数である。そして、応答器は、タイマーのカウントを開始するとともに(STEP6)、このウェイクアップパケットを受信した質問器よりレスポンスパケットが送信されたか否かが確認される(STEP7)。

【0022】

このとき、レスポンスパケットが受信された場合(Yes)、質問器の通信が行われるように、通信に使用するチャンネルを固定してバインド処理が行われる(STEP3)。又、レスポンスパケットが受信されていない場合(No)、期間Tbが経過したか否かが判断され(STEP8)、期間Tbが経過したときはSTEP9に移行し、又、期間Tbが経過していないときはSTEP7に移行する。

【0023】

ウェイクアップパケットを送信してから期間Tbが経過したすると、レスポンスパケットの受信及びウェイクアップパケットの送信のためのチャンネルを一定回数切り換えたか否かが判断される(STEP9)。このとき、チャンネルを一定回数切り換えた場合(Yes)、応答器のユーザーに対して、質問器との通信が不可能であることを通知する(STEP10)。又、チャンネルを一定回数切り換えていない場合(No)、レスポンスパケットの受信及びウェイクアップパケットの送信のためのチャンネルを別のチャンネルに切り換えた後(STEP11)、上述したSTEP1以降の動作を行う。

【0024】

次に、質問器の動作について、図1及び図3を参照して説明する。受信可能な状態になると、タイマーのカウントを始める(STEP21)。そして、ウェイクアップパケットをを受信したか否かが判断される(STEP22)。このとき、ウェイクアップパケットが受信された場合(Yes)、応答器に対してレスポンスパケットを送信した後、応答器との通信が行われるように、通信に使用するチャンネルを固定してバインド処理が行われる(STEP23)。又、ウェイクアップパケットが受信されていない場合(No)、期間Tcが経過したか否かが判断され(STEP24)、期間Tcが経過したときはSTEP25に移行し、又、期間Tcが経過していないときはSTEP22に移行する。

【0025】

このように、期間Tcの間、ウェイクアップパケットの確認が行われ、ウェイクアップパケットの受信がない場合、ウェイクアップパケットの受信及びレスポンスパケットの送信のためのチャンネルを別のチャンネルに切り換えた後(STEP25)、上述したSTEP21以降の動作を行う。即ち、応答器では、一定回数チャンネルを切り換えると、通信不可能であることを通知して動作を終了するが、質問器では、通信状態になるまで、チャンネルを切り換え続ける。又、期間Ta〜Tcの関係であるが、今、応答器及び質問器で利用可能なチャンネル数がnチャンネルであるとき、Tc≧n×(Ta+Tb)となるように設定される。又、図2のSTEP9におけるチャンネルの切換回数の閾値は、n×(n+1)以上の値に設定される。

【0026】

図2のフローチャートのように動作する応答器、及び、図3のフローチャートのように動作する質問器がそれぞれ使用するチャンネルの変遷について、利用可能なチャンネル数を3チャンネルとして、図4のタイミングチャートに示す。図4のように、質問器側では、期間Tc毎にチャンネルch1〜ch3を切り換え、又、応答器側では、期間Ta+Tb毎にチャンネルch1〜ch3を切り換える。

【0027】

よって、質問器側で、チャンネルch1を用いて送受信動作を行っている間に、応答器側では、使用するチャンネルを、チャンネルch1から順に、4回切り換えて送受信動作を行う。尚、このとき、チャンネルch1が空きチャンネルであるとき、質問器側でウェイクアップパケットを受信するとともに、応答器側でレスポンスパケットを受信するため、チャンネルch1を利用してバインド処理が行われ、質問器及び応答器における通信が開始される。

【0028】

又、チャンネルch1が空きチャンネルでなく、質問器側で、チャンネルch2に切り換え、このチャンネルch2を用いて送受信動作を行っている間に、応答器側では、使用するチャンネルを、チャンネルch2から順に、4回切り換えて送受信動作を行う。更に、チャンネルch2も空きチャンネルでなく、質問器側で、チャンネルch3に切り換え、このチャンネルch3を用いて送受信動作を行っている間に、応答器側では、使用するチャンネルを、チャンネルch3から順に、4回切り換えて送受信動作を行う。そして、このチャンネルch3も空きチャンネルでない場合は、応答器側で通信不可能であることを通知するが、質問器側では、再び、チャンネルch1に切り換える。

【0029】

<第2の実施形態>

本発明の第2の実施形態について、図面を参照して説明する。図5は、本実施形態における無線通信装置の内部構成を示すブロック図である。図6は、図5の無線通信装置を応答器として使用したときのフローチャートである。図7は、図5の無線通信装置を質問器として使用したときのフローチャートである。

【0030】

図5に示す無線通信装置1は、アンテナ2と、増幅減衰切換部5と周波数切換部6と送信部7と受信部8と送受信切換部9とで構成される無線部3と、無線部制御部10と認識部11とパケット生成部12とパケット判定部13とデータ入出力部14とで構成される制御部4とを有する。

【0031】

まず、この無線通信装置1が応答器に用いられたときの各部の動作について説明する。アンテナ2より受信された質問器からの信号を受信部8を介して認識部11に送出する。認識部11では、受信した信号が該応答器宛に送信された信号であるか否か判定する。そして、認識部11より応答器宛に送信された信号のみをパケット判定部13に送信し、この信号がレスポンスパケットであるかデータ用のパケットであるか判定する。

【0032】

パケット判定部13でレスポンスパケットが受信されたことが判定されると、増幅減衰切換部5における送受信信号の電力の増幅度及び周波数切換部6における使用周波数チャンネルを固定するように、無線部制御部10が制御される。この無線部制御部10は、認識部11の判定結果に応じて、増幅減衰切換部5における送受信信号の電力の増幅度を変化させるように制御される。又、所定時間パケット判定部13に信号が送出されないとき、パケット生成部12はウェイクアップパケットを生成するように制御され、送信部7を介して送信される。

【0033】

このパケット生成部12は、パケット判定部13でレスポンスパケットが受信されたことが確認されると、データ入出力部14で符号化された信号よりデータ用のパケットを生成して、送信部7を介して送信する。又、パケット判定部13でレスポンスパケットが受信されたことが確認された後、認識部11より送出される信号がデータ用のパケットであるとき、このデータ用のパケットをデータ入出力部14に送出し、データ入出力部14で復号化し、復号化されたデータを出力する。

【0034】

又、無線部3において、増幅減衰切換部5が、送信部7及び受信部8で送受信する信号の電力の増幅度を制御し、周波数切換部6が送信部7及び受信部8で使用する周波数チャンネルを切り換える。更に、送受信切換部9によって、送信部7と受信部8とを切り換えることによって、無線通信装置1の送信動作と受信動作とを切り換える。

【0035】

このように構成される応答器の動作について、図6のフローチャートを参照して説明する。応答器に電源投入されると、応答器は、質問器からのレスポンスパケットのサーチ状態となる。このサーチ状態に移行すると、まず、無線部制御部10によって、送受信切換部9を制御して受信部8を動作させるとともに、周波数切換部6を制御して使用周波数チャンネルをチャンネルch1とする(STEP31)。尚、使用周波数チャンネルは、チャンネルch1〜ch3の3チャンネルであるものとする。

【0036】

次に、無線部制御部10によって増幅減衰切換部5を制御して、受信部8で受信した信号を増幅するとともに送信部7に送出される信号を増幅して送信する増幅モードにして、質問器からのレスポンスパケットのサーチを一定期間行う(STEP32)。このとき、信号を受信して、認識部11が自己への送信信号と認識したとき、この信号をパケット判定部13に送出する。そして、パケット判定部13においてレスポンスパケットであると確認したとき(a)、後述するバインド処理状態に移行する(STEP33)。又、パケット判定部13が、認識部11より送出される信号がレスポンスパケットでないと判定したとき(b)、無線部制御部10によって、増幅減衰切換部5を制御して、受信部8で受信した信号を減衰するとともに送信部7に送出される信号を減衰して送信する減衰モードにして、質問器からのレスポンスパケットのサーチを一定期間行う(STEP36)。

【0037】

更に、一定期間の間に認識部11が自己への送信信号が確認できなかったとき(c)、パケット判定部13より制御信号が無線部制御部10及びパケット生成部12に与えられ、パケット生成部12においてウェイクアップパケットが生成されるとともに、無線部制御部10によって送受信切換部9を制御して送信部7を動作させる。このようにしてパケット生成部12で生成されたウェイクアップパケットを、送信部7及びアンテナ2を介して、複数回、質問器に対して送信する(STEP34)。

【0038】

STEP34で、ウェイクアップパケットを送信した後、再び、無線部制御部10によって送受信切換部9を制御して受信部8を動作させることによって、増幅モードにおけるレスポンスパケットのサーチを行う(STEP35)。このとき、STEP32と同様、信号を受信して、認識部11が自己への送信信号と認識したとき、この信号をパケット判定部13に送出する。そして、パケット判定部13においてレスポンスパケットであると確認したとき(a)、後述するバインド処理状態に移行し(STEP33)、又、パケット判定部13が、認識部11より送出される信号がレスポンスパケットでないと判定したとき(b)、減衰モードにして質問器からのレスポンスパケットのサーチを一定期間行う(STEP36)。

【0039】

更に、一定期間の間に認識部11が自己への送信信号が確認できなかったとき(c)、切り換えたチャンネル数が所定回数を超えたか否かが無線部制御部10によって判断される(STEP37)。このとき、使用周波数チャンネルの切換回数が所定回数以内であるとき(No)、パケット判定部13より制御信号が無線部制御部10に与えられ、無線部制御部10によって周波数切換部6を制御して使用周波数チャンネルを次のチャンネルに切り換える(STEP38)。即ち、STEP35でチャンネルch1で受信を行っている場合はチャンネルch2に、STEP35でチャンネルch2で受信を行っている場合はチャンネルch3に、STEP35でチャンネルch3で受信を行っている場合はチャンネルch1に、それぞれ切り換える。

【0040】

このようにして使用周波数チャンネルを切り換えると、再び、STEP32以降の動作を行う。又、STEP37において、使用周波数チャンネルの切換回数が所定回数を超えたとき(Yes)、データ入出力部14よりデータを出力し、ユーザーに通信不可能であることを通知する(STEP39)。

【0041】

又、STEP32又はSTEP35よりSTEP36に移行したとき、減衰モードにおけるレスポンスパケットのサーチを行う。このように減衰モードに切り換えるのは、質問器との距離が近いため、受信信号の電力が大きく、解読不能であることが考えられるためである。このとき、STEP32と同様、信号を受信して、認識部11が自己への送信信号と認識したとき、この信号をパケット判定部13に送出する。そして、パケット判定部13においてレスポンスパケットであると確認したとき(a)、後述するバインド処理状態に移行する(STEP33)。

【0042】

又、パケット判定部13が、認識部11より送出される信号がレスポンスパケットでないと判定したとき(b)、又は、一定期間の間に認識部11が自己への送信信号が確認できなかったとき(c)、切り換えたチャンネル数が所定回数を超えたか否かが無線部制御部10によって判断され(STEP37)、切換回数が所定回数以内であるとき(No)、無線部制御部10によって周波数切換部6を制御して使用周波数チャンネルを次のチャンネルに切り換える(STEP38)。そして、再び、STEP32以降の動作を行う。又、使用周波数チャンネルの切換回数が所定回数を超えたとき(Yes)、データ入出力部14よりデータを出力し、ユーザーに通信不可能であることを通知する(STEP39)。

【0043】

又、応答器は、パケット判定部13でレスポンスパケットを受信したことを確認して、バインド処理状態に移行すると(STEP33)、まず、無線部制御部10に信号を与えて、増幅減衰切換部5及び周波数切換部6で設定された増幅/減衰モード及び使用周波数チャンネルを固定するように制御するとともに、送信部7を動作させるように送受信切換部9を制御する。そして、通信可能であることを示すバインド処理用の信号がパケット生成部12で生成されて、送信部7及びアンテナ2を介して質問器に送信される。

【0044】

このようにして、質問器との通信可能な状態になると、データ入出力部14に入力されるデータを符号化してパケット生成部12でデータ用のパケットに変換し、送信部7及びアンテナ2を介して質問器に送信する。又、逆に、アンテナ2及び受信部8を介して質問器からの信号が受信されたとき、受信部8が動作するように送受信切換部9によって制御され、質問器からのデータ用のパケットを認識部11及びパケット判定部13を介してデータ入出力部14に送出し、データに復号化して出力する。よって、質問器とのデータの送受信が行われる。

【0045】

次に、この無線通信装置1が質問器に用いられたときの各部の動作について説明する。アンテナ2より受信された応答器からの信号を受信部8を介して認識部11に送出する。認識部11では、受信した信号が該質問器宛に送信された信号であるか否か判定する。そして、認識部11より質問器宛に送信された信号のみをパケット判定部13に送信し、この信号がウェイクアップパケットであるかデータ用のパケットであるか判定する。

【0046】

パケット判定部13でウェイクアップパケットが受信されたことが判定されると、増幅減衰切換部5における送受信信号の電力の増幅度及び周波数切換部6における使用周波数チャンネルを固定するように、無線部制御部10が制御される。この無線部制御部10は、認識部11の判定結果に応じて、増幅減衰切換部5における送受信信号の電力の増幅度を変化させるように制御される。又、パケット判定部13でウェイクアップパケットが受信されるとき、パケット生成部12はレスポンスパケットを生成するように制御され、送信部7を介して送信される。

【0047】

このパケット生成部12は、パケット判定部13で応答器側からのバインド処理用の信号が受信されたことが確認されると、データ入出力部14で符号化された信号よりデータ用のパケットを生成して、送信部7を介して送信する。又、パケット判定部13で応答器側からのバインド処理用の信号が受信されたことが確認された後、認識部11より送出される信号がデータ用のパケットであるとき、このデータ用のパケットをデータ入出力部14に送出し、データ入出力部14で復号化し、復号化されたデータを出力する。

【0048】

又、応答器に使用したときと同様、無線部3において、増幅減衰切換部5が、送信部7及び受信部8で送受信する信号の電力の増幅度を制御し、周波数切換部6が送信部7及び受信部8で使用する周波数チャンネルを切り換える。更に、送受信切換部9によって、送信部7と受信部8とを切り換えることによって、無線通信装置1の送信動作と受信動作とを切り換える。

【0049】

このように構成される質問器の動作について、図7のフローチャートを参照して説明する。質問器に電源投入されると、質問器は、応答器からのウェイクアップパケットのサーチ状態となる。このサーチ状態に移行すると、応答器と同様、まず、無線部制御部10によって、送受信切換部9を制御して受信部8を動作させるとともに、周波数切換部6を制御して使用周波数チャンネルをチャンネルch1とする(STEP41)。

【0050】

次に、無線部制御部10によって増幅減衰切換部5を制御して、増幅モードにして、応答器からのウェイクアップパケットのサーチを一定期間行う(STEP42)。このとき、信号を受信して、認識部11が自己への送信信号と認識したとき、この信号をパケット判定部13に送出する。そして、パケット判定部13においてウェイクアップパケットであると確認したとき(a)、後述するバインド処理状態に移行する(STEP43)。又、パケット判定部13が、認識部11より送出される信号がウェイクアップパケットでないと判定したとき(b)、無線部制御部10によって、増幅減衰切換部5を制御して、減衰モードにして、応答器からのウェイクアップパケットのサーチを一定期間行う(STEP44)。

【0051】

更に、一定期間の間に認識部11が自己への送信信号が確認できなかったとき(c)、パケット判定部13より制御信号が無線部制御部10に与えられ、無線部制御部10によって周波数切換部6を制御して使用周波数チャンネルを次のチャンネルに切り換える(STEP45)。即ち、STEP42でチャンネルch1で受信を行っている場合はチャンネルch2に、STEP42でチャンネルch2で受信を行っている場合はチャンネルch3に、STEP42でチャンネルch3で受信を行っている場合はチャンネルch1に、それぞれ切り換える。このようにして使用周波数チャンネルを切り換えると、再び、STEP42以降の動作を行う。

【0052】

又、STEP42よりSTEP44に移行したとき、減衰モードにおけるレスポンスパケットのサーチを行う。このように減衰モードに切り換えるのは、応答器との距離が近いため、受信信号の電力が大きく、解読不能であることが考えられるためである。このとき、STEP42と同様、信号を受信して、認識部11が自己への送信信号と認識したとき、この信号をパケット判定部13に送出する。そして、パケット判定部13においてウェイクアップパケットであると確認したとき(a)、後述するバインド処理状態に移行する(STEP43)。

【0053】

又、パケット判定部13が、認識部11より送出される信号がウェイクアップパケットでないと判定したとき(b)、又は、一定期間の間に認識部11が自己への送信信号が確認できなかったとき(c)、無線部制御部10によって周波数切換部6を制御して使用周波数チャンネルを次のチャンネルに切り換える(STEP45)。このようにして使用周波数チャンネルを切り換えると、再び、STEP42以降の動作を行う。

【0054】

又、質問器は、パケット判定部13でウェイクアップパケットを受信したことを確認して、バインド処理状態に移行すると(STEP43)、まず、無線部制御部10に信号を与えて、増幅減衰切換部5及び周波数切換部6で設定された増幅/減衰モード及び使用周波数チャンネルを固定するように制御するとともに、送信部7を動作させるように送受信切換部9を制御する。そして、レスポンスパケットがパケット生成部12で生成されて、送信部7及びアンテナ2を介して応答器に送信される。

【0055】

このようにして、応答器にレスポンスパケットが送信されると、再び、無線部制御部10によって受信部8を動作させるように送受信切換部9を制御して、応答器よりバインド処理用の信号が受信される。そして、応答器との通信可能な状態になると、データ入出力部14に入力されるデータを符号化してパケット生成部12でデータ用のパケットに変換し、送信部7及びアンテナ2を介して応答器に送信する。アンテナ2及び受信部8を介して応答器からの信号が受信されたとき、受信部8が動作するように送受信切換部9によって制御され、応答器からのデータ用のパケットを認識部11及びパケット判定部13を介してデータ入出力部14に送出し、データに復号化して出力する。よって、応答器とのデータの送受信が行われる。

【0056】

尚、第1の実施形態と同様、質問器が使用周波数チャンネルを切り換える時間は、応答器が使用周波数チャンネルをch1〜ch3の全てを切り換える時間に比べて十分長い時間に設定される。又、応答器が通信不可能であることを判定するためのチャンネル切換回数の閾値についても、第1の実施形態と同様、質問器が使用周波数チャンネルをch1〜ch3の全てを切り換えて、もとの使用周波数チャンネルに戻るまでに応答器が切り換えるチャンネル切換数と比べて十分多い回数に設定される。

【0057】

<本発明の無線通信システムを利用した電子機器の実施例>

上述した無線通信システムを利用した電子機器の実施例について、ビデオカメラを例に挙げて説明する。図8は、本発明の無線通信システムを用いたビデオカメラの構成を示す図である。

【0058】

図8に示すビデオカメラA〜Dは、被写体を映すための光学系52や固体撮像素子53や本体50a〜50d自身を制御する制御部54などを有する本体50a〜50dがそれぞれ質問器として、本体50a〜50dが映し出した被写体を映像表示するためのファインダー55や本体の動作を制御するためのコントローラ56などを有するファインダー部51a〜51dがそれぞれ応答器として働く。尚、本体50a〜50dがそれぞれ、ファインダー部51a〜51dの親機として働く。即ち、本体50aはファインダー部51aと、本体50bはファインダー部51bと、本体50cはファインダー部51cと、本体50dはファインダー部51dと、それぞれ通信を行う。

【0059】

更に、本体50a〜50dは、第2の実施形態で説明した無線通信装置1を有し、光学系52及び固体撮像素子53を通じて得られる画像データが入力されるとともに、制御部54に本体50a〜50dの動作制御するためのデータが出力される。又、ファインダー部51a〜51dも、第2の実施形態で説明した無線通信装置1を有し、ファインダー55に画像データを出力するとともに、コントローラ56より本体50a〜50dの動作制御するためのデータが入力される。

【0060】

このように構成される4台のビデオカメラA〜Dのそれぞれが使用可能なチャンネル数をch1〜ch3の3チャンネルとし、ビデオカメラA〜Dそれぞれの本体50a〜50dが待機状態にあり、ファインダー部51a〜51dによって遠隔操作されるものとする。又、ビデオカメラA〜Cのユーザーが、A、B、Cの順に、本体50a〜50cを動作させるために、ファインダー部51a〜51cを用いて本体50a〜50cが電源投入されるよう操作するものとし、ビデオカメラDのユーザーは使用していないものとする。

【0061】

このような状態にあるとき、まず、ファインダー部51aの無線通信装置1が、まず、チャンネルch1における信号を増幅モードでサーチする。このとき、本体50a〜50dは通信を行っていないため、チャンネルch1には信号がない。よって、ファインダー部51aの無線通信装置1より、チャンネルch1を使用して、増幅モードのウェイクアップパケットを送信する。今、本体50aの無線通信装置1がチャンネルch1の増幅モードでサーチを行っているときは、このウェイクアップパケットを受信することができるので、レスポンスパケットをファインダー部51aの無線通信装置1に返信し、バインド処理を行うことができる。

【0062】

このようにして、バインド処理が行われると、本体50aは、ファインダー部51aによって電源投入するように制御される。その後、本体50aからの画像データがファインダー51aに送信されて画像がファインダー55に再生されるとともに、ファインダー51aからの制御データが本体50aに送信されて本体50aの動作が制御部54によって制御される。

【0063】

又、本体50aの無線通信装置1がチャンネルch1のウェイクアップパケットを受信したとき、チャンネルch2の増幅モードでサーチを行っている場合は、ウェイクアップパケットを検出することができないため、レスポンスパケットを返信することができない。よって、ファインダー部51aの無線通信装置1はレスポンスパケットを一定期間受信することがないため、チャンネルch2に切り換えて増幅モードでウェイクアップパケットを送信する。そして、本体50aの無線通信装置1がこのウェイクアップパケットを受信し、レスポンスパケットを返信してバインド処理を行うことができる。その後の動作は上述の動作と同様である。

【0064】

又、本体50aの無線通信装置1がチャンネルch1のウェイクアップパケットを受信したとき、チャンネルch3の増幅モードでサーチを行っている場合は、チャンネルch1,ch2それぞれのウェイクアップパケットを検出することができないため、レスポンスパケットを返信することができない。よって、ファインダー部51aの無線通信装置1は、チャンネルch1,ch2それぞれのウェイクアップパケットを送信した後、レスポンスパケットを一定期間受信することがないため、チャンネルch3に切り換えて増幅モードでウェイクアップパケットを送信する。そして、本体50aの無線通信装置1がこのウェイクアップパケットを受信し、レスポンスパケットを返信してバインド処理を行うことができる。その後の動作は上述の動作と同様である。

【0065】

更に、本体50aとファインダー部51aとの距離が近い場合は、それぞれ、増幅モードでは、信号を検出することができるが、その信号がウェイクアップパケット又はレスポンスパケットであるか否かを判断することができない。よって、それぞれの無線通信装置1は、減衰モードに変更して、信号の送受信を行い、ウェイクアップパケット又はレスポンスパケットが確認されたチャンネルでバインド処理を行う。その後の動作は上述の動作と同様である。

【0066】

尚、本体50aとファインダー部51aとがチャンネルch1を使用して通信を行うものとして、以下説明する。次に、ファインダー部51bの無線通信装置1が、まず、チャンネルch1における信号を増幅モードでサーチする。このとき、チャンネルch1を利用してビデオカメラAが通信を行っているため、チャンネルch1の信号を受信することがある。

【0067】

しかしながら、本体50bからのレスポンスパケットでないため、減衰モードに変換されてサーチが行われる。このときも、本体50bからのレスポンスパケットとして受信されないため、他のビデオカメラが通信にチャンネルch1を利用しているものと判断して、次のチャンネルch2を使用して、増幅モードのウェイクアップパケットを送信する。今、本体50bの無線通信装置1がチャンネルch2の増幅モードでサーチを行っているときは、このウェイクアップパケットを受信することができるので、レスポンスパケットをファインダー部51bの無線通信装置1に返信し、バインド処理を行うことができる。

【0068】

このようにして、バインド処理が行われると、本体50bは、ファインダー部51bによって電源投入するように制御される。その後、本体50bからの画像データがファインダー51bに送信されて画像がファインダー55に再生されるとともに、ファインダー51bからの制御データが本体50bに送信されて本体50bの動作が制御部54によって制御される。

【0069】

又、本体50bの無線通信装置1がチャンネルch2のウェイクアップパケットを受信したとき、チャンネルch3の増幅モードでサーチを行っている場合は、ウェイクアップパケットを検出することができないため、レスポンスパケットを返信することができない。よって、ファインダー部51bの無線通信装置1はレスポンスパケットを一定期間受信することがないため、チャンネルch3に切り換えて増幅モードでウェイクアップパケットを送信する。そして、本体50bの無線通信装置1がこのウェイクアップパケットを受信し、レスポンスパケットを返信してバインド処理を行うことができる。その後の動作は上述の動作と同様である。

【0070】

又、本体50bの無線通信装置1がチャンネルch2のウェイクアップパケットを受信したとき、チャンネルch1の増幅モードでサーチを行っている場合は、ビデオカメラAが通信を行っている信号を受信するが、ウェイクアップパケットを検出することができないため、レスポンスパケットを返信することができない。よって、ファインダー部51bの無線通信装置1はレスポンスパケットを一定期間受信することがないため、チャンネルch3に切り換えて増幅モードでウェイクアップパケットを送信する。このときも、同様に、本体50bの無線通信装置1はレスポンスパケットを返信することができない。

【0071】

よって、ファインダー部51bの無線通信装置1は、再び、チャンネルch1に切り換えて増幅モード及び減衰モードでレスポンスパケットのサーチを行う。しかしながら、上述したように、このときは、ビデオカメラAが使用している信号を検出するのみでレスポンスパケットが検知されないため、再び、チャンネルch2における増幅モードでのサーチが行われた後、ウェイクアップパケットが送信される。このとき、本体50b側では、無線通信装置1がチャンネルch1における減衰モードでのウェイクアップパケットのサーチを行うが、増幅モードの場合と同様、ウェイクアップパケットが検知されないため、レスポンスパケットが返信されない。

【0072】

このように、本体50bがチャンネルch1における減衰モードでのサーチを行っている間、ファインダー部51bがチャンネルch1〜ch3を切り換えてレスポンスパケットのサーチを行うが、レスポンスパケットの検出ができない。よって、本体50bがチャンネルch2における増幅モードでのサーチを行う。そして、このとき、ファインダー部51bがチャンネルch2における増幅モードでのサーチを行うことによって、本体50bの無線通信装置1がこのウェイクアップパケットを受信し、レスポンスパケットを返信してバインド処理を行うことができる。その後の動作は上述の動作と同様である。

【0073】

更に、本体50bとファインダー部51bとの距離が近い場合は、それぞれ、増幅モードでは、信号を検出することができるが、その信号がウェイクアップパケット又はレスポンスパケットであるか否かを判断することができない。よって、それぞれの無線通信装置1は、減衰モードに変更して、信号の送受信を行い、ウェイクアップパケット又はレスポンスパケットが確認されたチャンネルでバインド処理を行う。その後の動作は上述の動作と同様である。

【0074】

尚、本体50bとファインダー部51bとがチャンネルch2を使用して通信を行うものとしたとき、本体50cとファインダー部51cとは、本体50bとファインダー部51bと同様の動作を行うことで、チャンネルch1,ch2が使用中であることを検出して、チャンネルch3を使用してバインド処理を行った後、通信状態となる。

【0075】

このようにビデオカメラA〜Cが通信状態となっている間、ビデオカメラDの本体50dは、ウェイクアップパケットのサーチ状態となっている。しかしながら、ビデオカメラDの使用が認められないため、このサーチ状態にあるにもかかわらず、ファインダー部51dからのウェイクアップパケットの受信待ち状態のままとなり、特定のチャンネルを占有することがない。よって、ビデオカメラA〜Cは、それぞれ、チャンネルch1〜ch3を利用して通信動作を行うことができる。尚、このとき、ファインダー部51dによって本体50dが電源投入される操作されたとき、既にチャンネルch1〜ch3全てが使用されているため、ファインダー55に通信不可能であることを表示するなどして、ユーザーに通知する。

【0076】

本例では、ビデオカメラを代表して、本発明の無線通信システムを利用した電子機器を説明したが、例えば、コントローラを有したイヤホンマイクとステレオ本体とが通信を行うようなものや、モニターとチューナーとが通信を行うようなものなど、他の電子機器にも利用可能である。又、本例の電子機器に、第1の実施形態における無線通信システムを利用することが可能であることは明らかである。

【0077】

尚、第1及び第2の実施形態において、応答器側が所定回数以上チャンネルの切換を行った後、通信不可能であることを通知するようにしたが、通信可能になるまで、チャンネルの切換を行うようにしても構わない。

【0078】

【発明の効果】

本発明によると、第1及び第2無線通信装置双方が、同一チャンネルにおける自己への応答信号及び発呼信号の確認を行ってから、確認されたチャンネルにおいて、通信可能な状態とする。よって、従来のように、一方の無線通信装置が空きチャンネルを確認して、確認した空きチャンネルを相手方のサーチ用に占有することがないため、数の限られたチャンネルを第1及び第2無線通信装置双方で行われる通信のみに有効に利用することができる。又、第1及び第2無線通信装置の距離が近い場合は、送受信される信号の減衰するとともに、第1及び第2無線通信装置の距離が遠い場合は、送受信される信号の増幅することができる。よって、第1及び第2無線通信装置の距離に関係なく、応答信号及び発呼信号の確認を行えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態の無線通信システムの動作を示すタイミングチャート。

【図2】第1の実施形態における応答器の動作を示すフローチャート。

【図3】第1の実施形態における質問器の動作を示すフローチャート。

【図4】第1の実施形態の無線通信システムの動作を示すタイミングチャート。

【図5】第2実施形態の無線通信装置の内部構成を示すブロック図。

【図6】第2の実施形態における応答器の動作を示すフローチャート。

【図7】第2の実施形態における質問器の動作を示すフローチャート。

【図8】本発明の無線通信システムを使用した電子機器を説明するためのブロック図。

【図9】従来の無線通信システムを説明するためのブロック図。

【符号の説明】

1 無線通信装置

2 アンテナ

3 無線部

4 制御部

5 増幅減衰切換部

6 周波数切換部

7 送信部

8 受信部

9 送受信切換部

10 無線部制御部

11 認識部

12 パケット生成部

13 パケット判定部

14 データ入出力部

Claims (30)

- 発呼信号を送信する第1無線通信装置と、前記発呼信号に対する応答信号を送信する第2無線通信装置とが、所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信システムにおいて、

前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、同一チャンネルで通信状態となり、断続的に送信される前記応答信号及び前記発呼信号を受信するまで、前記所定数のチャンネルを1チャンネル毎に全チャンネル分切り換える動作を繰り返し行い、前記応答信号及び前記発呼信号のサーチを行い、

前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、同一チャンネルで通信状態となり、前記応答信号及び前記発呼信号を受信して、それぞれの存在を相互に認識したときに初めて、その通信状態となった前記同一チャンネルを占有して通信を行うことを特徴とする無線通信システム。 - 発呼信号を送信する第1無線通信装置と、前記発呼信号に対する応答信号を送信する第2無線通信装置とが、所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信システムにおいて、

前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、前記所定数のチャンネルを1チャンネル毎に切り換えて、前記応答信号及び前記発呼信号のサーチを行い、

前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、同一チャンネルで通信状態となり、前記応答信号及び前記発呼信号を受信して、それぞれの存在を相互に認識したときに初めて、その通信状態となった前記同一チャンネルを占有して通信を行うとともに、

前記応答信号及び前記発呼信号のサーチが行われる際、前記第1無線通信装置が1チャンネル毎に前記第2無線通信装置からの前記応答信号をサーチする第1期間が、前記第2無線通信装置が1チャンネル毎に前記第1無線通信装置からの前記発呼信号をサーチする第2期間と異なる長さであることを特徴とする無線通信システム。 - 前記第1期間が、前記第2期間に比べて短いことを特徴とする請求項2に記載の無線通信システム。

- 発呼信号を送信する第1無線通信装置と、前記発呼信号に対する応答信号を送信する第2無線通信装置とが、所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信システムにおいて、

前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、前記所定数のチャンネルを1チャンネル毎に切り換えて、前記応答信号及び前記発呼信号のサーチを行い、

前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、同一チャンネルで通信状態となり、前記応答信号及び前記発呼信号を受信して、それぞれの存在を相互に認識したときに初めて、その通信状態となった前記同一チャンネルを占有して通信を行うとともに、

前記応答信号及び前記発呼信号のサーチが行われる際、前記第1無線通信装置が1チャンネル毎に前記第2無線通信装置からの前記応答信号をサーチする第1期間が、前記第2無線通信装置が1チャンネル毎に前記第1無線通信装置からの前記発呼信号をサーチする第2期間と異なる長さであり、又、前記第2期間が、前記第1無線通信装置が全てのチャンネルについて前記第2無線通信装置からの前記応答信号をサーチする期間と同じ長さであることを特徴とする無線通信システム。 - 前記第1期間が、前記第2期間に比べて短いことを特徴とする請求項4に記載の無線通信システム。

- 発呼信号を送信する第1無線通信装置と、前記発呼信号に対する応答信号を送信する第2無線通信装置とが、所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信システムにおいて、

前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、前記所定数のチャンネルを1チャンネル毎に切り換えて、前記応答信号及び前記発呼信号のサーチを行い、

前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置のそれぞれが、同一チャンネルで通信状態となり、前記応答信号及び前記発呼信号を受信して、それぞれの存在を相互に認識したときに初めて、その通信状態となった前記同一チャンネルを占有して通信を行うとともに、

前記応答信号及び前記発呼信号のサーチが行われる際、前記第1無線通信装置が1チャンネル毎に前記第2無線通信装置からの前記応答信号をサーチする第1期間が、前記第2無線通信装置が1チャンネル毎に前記第1無線通信装置からの前記発呼信号をサーチする第2期間と異なる長さであり、又、前記第2期間が、前記第1無線通信装置が全てのチャンネルについて前記第2無線通信装置からの前記応答信号をサーチする期間と異なる長さであることを特徴とする無線通信システム。 - 前記第1期間が、前記第2期間に比べて短いことを特徴とする請求項6に記載の無線通信システム。

- 前記第2期間が、前記第1無線通信装置が全てのチャンネルについて前記第2無線通信装置からの前記応答信号をサーチする期間よりも長い期間であることを特徴とする請求項6に記載の無線通信システム。

- 前記第1期間が、前記第2期間に比べて短いことを特徴とする請求項8に記載の無線通信システム。

- 前記発呼信号及び前記応答信号が断続的に送信されることを特徴とする請求項2〜請求項9のいずれかに記載の無線通信システム。

- 前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置がそれぞれ、チャンネルを切り換えるたびに1回だけ前記発呼信号を送信することを特徴とする請求項1〜請求項10のいずれかに記載の無線通信システム。

- 前記第1無線通信装置及び前記第2無線通信装置が、それぞれ、前記所定数のチャンネルをチャンネル毎にサーチする際、他の無線通信装置によって使用されているチャンネルを検知し、該使用されているチャンネル以外のチャンネルを利用して通信を行うことを特徴とする請求項1〜請求項11のいずれかに記載の無線通信システム。

- 前記第1無線通信装置と前記第2無線通信装置との距離が遠いときは、それぞれが送受信する信号のゲインが大きくなるように増幅するとともに、前記第1無線通信装置と前記第2無線通信装置との距離が近いときは、それぞれが送受信する信号のゲインが小さくなるように減衰することを特徴とする請求項1〜請求項12のいずれかに記載の無線通信システム。

- 前記第1無線通信装置が送受信する信号のゲインが大きくなるように増幅して応答信号をサーチしている際に、受信した信号が応答信号として確認できない場合、同一チャンネルで送受信する信号のゲインが小さくなるように減衰して応答信号のサーチを行うことを特徴とする請求項13に記載の無線通信システム。

- 前記第2無線通信装置が送受信する信号のゲインが大きくなるように増幅して発呼信号をサーチしている際に、受信した信号が発呼信号として確認できない場合、同一チャンネルで送受信する信号のゲインが小さくなるように減衰して発呼信号のサーチを行うことを特徴とする請求項13又は請求項14に記載の無線通信システム。

- 前記第1無線通信装置が、所定回数、チャンネルを切り換えても応答信号が受信されないとき、通信不可能であると認識することを特徴とする請求項1〜請求項15のいずれかに記載の無線通信システム。

- 前記所定数のチャンネルが、当該無線通信システムに割り当てられた周波数帯域全域に特定の周波数毎に設けられた全てのチャンネルであることを特徴とする請求項1〜請求項16のいずれかに記載の無線通信システム。

- 所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信装置において、

信号を送受信する送受信部と、

該送受信部で信号を送受信するチャンネルを切り換えるチャンネル切換部と、

前記送受信部から送信する発呼信号を生成する発呼信号生成部と、

前記チャンネル切換部で設定されたチャンネルで前記送受信部が受信した信号を認識する認識部と、

前記認識部で認識された信号が自機器以外となる他の無線通信装置からの自己への応答信号であるか否か判定を行う応答信号判定部と、を有し、

前記他の無線通信装置がチャンネルを1チャンネル毎に切り換えて前記応答信号を断続的に送信するとともに、

前記チャンネル切換部で前記送受信部で送受信する信号のチャンネルを前記他の無線通信装置がチャネルを切り換えるタイミングと異なるタイミングで1チャンネル毎に切り換えて、所定期間毎に自己への応答信号をサーチするとともに、

前記認識部で認識された信号が前記応答信号判定部で自己への応答信号であると判定されたとき、該応答信号を受信したチャンネルで通信可能な状態とし、

前記認識部で認識された信号が前記応答信号判定部で自己への応答信号でないと判定されたとき、前記認識部で認識された信号が受信されたチャンネルが他の無線通信装置において使用中であることが確認され、前記チャンネル切換部によって他のチャンネルに切り換えて、自己への応答信号のサーチを行い、

前記認識部で信号が認識されなかったとき、一旦、前記発呼信号生成部で生成された発呼信号を断続的に送信した後、更に、前記認識部で信号が認識されなかった場合、又は、前記認識部で認識された信号が前記応答信号判定部で自己への応答信号でないと判定された場合は、前記チャンネル切換部によって他のチャンネルに切り換えて、自己への応答信号のサーチを行うことを特徴とする無線通信装置。 - 更に、前記送受信部で送受信される信号のゲインを切り換える増幅減衰切換部を有し、

前記送受信部で送受信される信号が前記増幅減衰切換部によって増幅される増幅モードで自己への応答信号のサーチが行われている際に、前記認識部で認識された信号が前記応答信号判定部で自己への応答信号でないと判定されたとき、再び、前記送受信部で送受信される信号が前記増幅減衰切換部によって減衰される減衰モードとして、同一チャンネルで自己への応答信号のサーチを行い、このとき、前記認識部で信号が認識されなかった場合、又は、前記認識部で認識された信号が前記応答信号判定部で自己への応答信号でないと判定された場合は、前記チャンネル切換部によって他のチャンネルに切り換えて、自己への応答信号のサーチを行うことを特徴とする請求項18に記載の無線通信装置。 - 前記チャンネル切換部で、所定回数、チャンネルを切り換えても応答信号が受信されないとき、通信不可能であると認識することを特徴とする請求項18又は請求項19に記載の無線通信装置。

- 所定数のチャンネルから1つのチャンネルを選択して通信を行う無線通信装置において、

信号を送受信する送受信部と、

該送受信部で信号を送受信するチャンネルを切り換えるチャンネル切換部と、

前記送受信部から送信する応答信号を生成する応答信号生成部と、

前記チャンネル切換部で設定されたチャンネルで前記送受信部が受信した信号を認識する認識部と、

前記認識部で認識された信号が自機器以外となる他の無線通信装置からの自己への発呼信号であるか否か判定を行う発呼信号判定部と、を有し、

前記他の無線通信装置がチャンネルを1チャンネル毎に切り換えて前記発呼信号を断続的に送信するとともに、

前記チャンネル切換部で前記送受信部で送受信する信号のチャンネルを前記他の無線通信装置がチャネルを切り換えるタイミングと異なるタイミングで1チャンネル毎に切り換えて、所定期間毎に自己への発呼信号をサーチするとともに、

前記認識部で認識された信号が前記発呼信号判定部で自己への発呼信号であると判定されたとき、該発呼信号を送信した無線通信装置に対して前記応答信号生成部で生成した応答信号を断続的に送信し、前記発呼信号を受信したチャンネルで通信可能な状態とし、

前記認識部で信号が認識されなかったとき、又は、前記認識部で認識された信号が前記発呼信号判定部で自己への発呼信号でないと判定されたとき、前記チャンネル切換部によって他のチャンネルに切り換えて、自己への発呼信号のサーチを行うことを特徴とする無線通信装置。 - 更に、前記送受信部で送受信される信号のゲインを切り換える増幅減衰切換部を有し、

前記送受信部で送受信される信号が前記増幅減衰切換部によって増幅される増幅モードで自己への発呼信号のサーチが行われている際に、前記認識部で認識された信号が前記発呼信号判定部で自己への発呼信号でないと判定されたとき、再び、前記送受信部で送受信される信号が前記増幅減衰切換部によって減衰される減衰モードとして、同一チャンネルで自己への発呼信号のサーチを行い、このとき、前記認識部で信号が認識されなかった場合、又は、前記認識部で認識された信号が前記発呼信号判定部で自己への発呼信号でないと判定された場合は、前記チャンネル切換部によって他のチャンネルに切り換えて、自己への発呼信号のサーチを行うことを特徴とする請求項21に記載の無線通信装置。 - 前記所定数のチャンネルが、当該無線通信装置が使用される無線通信システムに割り当てられた周波数帯域全域に特定の周波数毎に設けられた全てのチャンネルであることを特徴とする請求項18〜請求項22のいずれかに記載の無線通信装置。

- チャンネルを切り換えるたびに1回だけ前記発呼信号を送信することを特徴とする請求項18〜請求項23のに記載の無線通信装置。

- 請求項1〜請求項17のいずれかに記載の無線通信システムにおける前記第1無線通信装置又は前記第2無線通信装置であることを特徴とする無線通信装置。

- 機器全体の制御機能を備えた第2の部分と該第2の部分によって動作制御される第1の部分とに分離することが可能な電子機器において、

該電子機器が請求項1〜請求項17のいずれかに記載の無線通信システムを利用するとともに、

前記第1の部分が前記第1無線通信装置を備え、前記第1の部分以外の前記第2の部分が前記第2無線通信装置を備えることによって、前記第1の部分と前記第2の部分とが無線通信を行うことを特徴とする電子機器。 - 信号の再生出力を行う第2の部分と該第2の部分に与える前記信号を生成する第1の部分とに分離することが可能な電子機器において、

該電子機器が請求項1〜請求項17のいずれかに記載の無線通信システムを利用するとともに、

前記第1の部分が前記第1無線通信装置を備え、前記第1の部分以外の前記第2の部分が前記第2無線通信装置を備えることによって、前記第1の部分と前記第2の部分とが無線通信を行うことを特徴とする電子機器。 - 機器全体の制御機能を備えた第1の部分と該第1の部分によって動作制御される第2の部分とに分離することが可能な電子機器において、

該電子機器が請求項1〜請求項17のいずれかに記載の無線通信システムを利用するとともに、

前記第1の部分が前記第1無線通信装置を備え、前記第1の部分以外の前記第2の部分が前記第2無線通信装置を備えることによって、前記第1の部分と前記第2の部分とが無線通信を行うことを特徴とする電子機器。 - 信号の再生出力を行う第1の部分と該第1の部分に与える前記信号を生成する第2の部分とに分離することが可能な電子機器において、

該電子機器が請求項1〜請求項17のいずれかに記載の無線通信システムを利用するとともに、

前記第1の部分が前記第1無線通信装置を備え、前記第1の部分以外の前記第2の部分が前記第2無線通信装置を備えることによって、前記第1の部分と前記第2の部分とが無線通信を行うことを特徴とする電子機器。 - 前記第2の部分で再生出力される前記信号が映像信号又は音声信号であることを特徴とする請求項27又は請求項29に記載の電子機器。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000271135A JP3574388B2 (ja) | 2000-09-07 | 2000-09-07 | 無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを備えた電子機器 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000271135A JP3574388B2 (ja) | 2000-09-07 | 2000-09-07 | 無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを備えた電子機器 |

Related Child Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2003422847A Division JP2004120800A (ja) | 2003-12-19 | 2003-12-19 | 無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを備えた電子機器 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2002084210A JP2002084210A (ja) | 2002-03-22 |

| JP2002084210A5 JP2002084210A5 (ja) | 2004-09-30 |

| JP3574388B2 true JP3574388B2 (ja) | 2004-10-06 |

Family

ID=18757464

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000271135A Expired - Fee Related JP3574388B2 (ja) | 2000-09-07 | 2000-09-07 | 無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを備えた電子機器 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3574388B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN102484498A (zh) * | 2010-03-31 | 2012-05-30 | 松下电器产业株式会社 | 通信装置、通信系统、通信方法、集成电路 |

Families Citing this family (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2009177767A (ja) * | 2007-12-27 | 2009-08-06 | Tokai Rika Co Ltd | チャネル選択式通信システム |

| JP5048584B2 (ja) * | 2008-05-15 | 2012-10-17 | 株式会社東海理化電機製作所 | ノイズ監視通信システム |

| JP2011091699A (ja) * | 2009-10-23 | 2011-05-06 | Hosiden Corp | 携帯電話機及び着信報知システム |

| JP5616682B2 (ja) * | 2010-05-25 | 2014-10-29 | パナソニック株式会社 | 無線通信システム |

| JP2014131209A (ja) * | 2012-12-28 | 2014-07-10 | Panasonic Corp | 通信システムおよび信号変換器 |

-

2000

- 2000-09-07 JP JP2000271135A patent/JP3574388B2/ja not_active Expired - Fee Related

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN102484498A (zh) * | 2010-03-31 | 2012-05-30 | 松下电器产业株式会社 | 通信装置、通信系统、通信方法、集成电路 |

| CN102484498B (zh) * | 2010-03-31 | 2014-10-15 | 松下电器产业株式会社 | 通信装置、通信系统、通信方法、集成电路 |

| US9065698B2 (en) | 2010-03-31 | 2015-06-23 | Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | Communications apparatus, communications system, communications method and integrated circuit |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2002084210A (ja) | 2002-03-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR100278238B1 (ko) | 디지털 음성 중계 무선 시스템을 위한 채널 접속 및 차단 장치와 방법 | |

| US7728874B2 (en) | Video camera apparatus | |

| US20120106658A1 (en) | Mixed-Mode Wireless Device Operation | |

| US4780715A (en) | Communication system capable of interruption talk during data transmission | |

| EP0214810B1 (en) | Radio telephone system control apparatus | |

| US20170187479A1 (en) | Intercom system and communication control method | |

| JP3574388B2 (ja) | 無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを備えた電子機器 | |

| US7310112B1 (en) | Information recording device and communication method thereof, electronic camera, and communication system | |

| US6456330B1 (en) | Remote-controlled transmitter and information transfer system using the same | |

| JP2004120800A (ja) | 無線通信システム及び無線通信装置及びこの無線通信システムを備えた電子機器 | |

| JP2008147780A (ja) | 通信装置及びその制御方法 | |

| JP2000197164A (ja) | リモ―トコントロ―ルユニットを用いた遠隔制御システム | |

| RU97120579A (ru) | Устройство, способ и система для беспроводной телефонной и аудиовизуальной конференц-связи | |

| RU2687268C1 (ru) | Способ и устройство связи | |

| JP2009253511A (ja) | 電子装置及びデータ通信方法 | |

| JP2002084210A5 (ja) | ||

| JPH11317724A (ja) | 無線通信装置,無線制御方法及び記憶媒体 | |

| JP4876944B2 (ja) | 無線通信システム及び通信方法 | |

| JP2003304412A (ja) | 無線伝送装置及びその制御方法 | |

| JP3413091B2 (ja) | 画像伝送装置 | |

| KR100672379B1 (ko) | 정보 송수신 기능을 갖는 이동통신단말기 및 이를 이용한정보 송수신 방법 | |

| JP2721665B2 (ja) | アマチユア無線用通信機 | |

| JP2002158611A (ja) | 防災無線遠隔制御装置 | |

| JP2845164B2 (ja) | コードレス電話衛星通信端末 | |

| KR100548617B1 (ko) | 이동통신단말기상에서의 예약촬영 방법 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20040629 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20040701 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20070709 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080709 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080709 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090709 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100709 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110709 Year of fee payment: 7 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110709 Year of fee payment: 7 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120709 Year of fee payment: 8 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120709 Year of fee payment: 8 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130709 Year of fee payment: 9 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |