図1は本発明の好ましい実施形態に係る画像データベース照会システムの概略構成を示す。このシステムは、電子ルーペ10およびサーバ15を備えており、双方は各種の通信手段によって接続され、情報の送受信が可能である。双方の接続手段は常時接続でもよいし必要に応じてつながるオンデマンド通信でもよい。

サーバ15には、様々な種類の被写体、例えばクワガタ、カブトムシなどの昆虫の種ごとに固有の画像特徴量(色、形状、サイズなど)と、その昆虫の分布地域、繁殖時期、活動する時間帯・気象状況(撮影時の昼夜の区別、天気、温度、高度)などを含む付帯情報を被写体ごとに分類して登録したデータベースが備えられている。なお、データベースは電子ルーペ10に備えられていてもよい。

サーバ15は、電子ルーペ10から画像(存在すれば画像に加えて付帯情報も)を受信し、その画像の画像特徴量を抽出する。ただし、電子ルーペ10側で予め画像特徴量を抽出しておき付帯情報の一部としてサーバ15に送信してもよい。そして、抽出した画像特徴量および付帯情報とデータベースの各昆虫の画像特徴量および付帯情報の類似度に応じて、受信した画像内の主要被写体の種類を特定し、その特定した被写体の種類を示す事典検索結果情報を所定の電子機器に出力する。

典型的には、事典検索結果情報の出力先はサーバ15と通信接続された電子ルーペ10であるが、その他のものであってもよく、例えばディスプレイやスピーカなどの出力手段を備えたPDA2、携帯電話やパソコン(図示せず)など予め電子ルーペ105から指定された電子機器でもよい。事典検索結果情報を受け取った電子機器は、それを映像情報に変換してディスプレイに表示したり、あるいは音声情報に変換してスピーカから拡声したりする。事典検索結果情報には、被写体の一般名称(オオクワガタなど)、学術名、棲息地、体長、被写体のサンプル画像などが含まれる。また、データベースの各画像特徴量とのマッチング率(確からしさ)も含めてよい。

また、データベースの対象とする被写体の種類は何でもよく、昆虫以外の動植物や非生物でもよい。例えば、電子ルーペ10が防水加工されていれば、水生昆虫や魚類の画像特徴量を分類・登録してもよい。

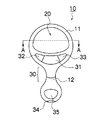

図2は本発明の好ましい実施形態に係る電子ルーペ10の表面外観を示す。電子ルーペ10は、外観上、円形で全体的に平板状に形成された本体部11、および本体部11から平板形状を延長する方向に湾曲する棒状に延びた把持部12とで構成されている。

本体部11は、裏側に被写体像の画像データを得るための撮像回路を備え、その撮像回路で得られた被写体像を表示する表示部20、シャッタボタン31、メニューボタン32、電源ボタン33が具備されている。

表示部20は、スルー画、記録画像、サーバ15から受信した事典検索結果情報などを表示する。

把持部12は、撮影者が電子ルーペ10を持つときの持ち手である持手部30、ストラップ穴35を備えている。

把持部12の端には、被写体像を表わす被写体画像データや画像データに付帯する各種の付帯情報を、サーバ15等の外部装置に送るための出力端子34が備えられている。この出力端子34は後述する通信I/F300の一部である。

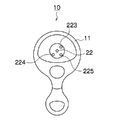

図3は、電子ルーペ10の裏面の外観図である。本体部11の裏面には、被写体光を本体部11の内部に設けられたレンズ群25およびCCD121に導くための撮影レンズ22、撮影レンズ22のカバーする被写体光の入射範囲を照射する可視光LED223、赤外線LED224、紫外線LED225が具備されている。これらはバスに接続されていれば足り、必ずしも本体部11に内蔵されている必要はなく、外付けのモジュールであってもよい。

可視光LED223は、可視光線を発する。JIS Z8120の定義によれば、可視光線に相当する電磁波の波長は、おおよそ短波長側が360〜400nm、長波長側が760〜830nmである。

赤外線LED224は、赤外光を発する。赤外線LED224は、昆虫などの動物を夜間あるいは暗がりで撮影する際、その画角合わせのときに昆虫が逃げないように投光するための、昆虫が認識困難な光源である。昆虫の可視波長域(つまり、昆虫が見える光の波長域)は、約300〜650nmで、特に近紫外線寄り(青色寄り)の感度が高い。従って例えば、赤外線LED224は、約300〜650nmより長波長の赤外光を発することが好ましい。また、人間の可視波長域は、約380〜760nmで、ピークは約555nmである。赤外線LED224は、昆虫には認識困難であるが、人間には認識可能な波長域650nm〜760nmを発するとさらによい。

紫外線LED225は、ピーク波長が400nm以下の紫外光を発する。蚊、蝿、蛾等の昆虫は、光に向かって進む「走光性」という習性をもつ。昆虫の走光度は約360nmの波長の光をピークに約300nm〜約500nmの紫外線から青色の領域において高いからである。特に、約340nm〜約400nmの紫外線領域において、走光度が際立って高くなっている。紫外線LED225は、昆虫の誘引光源として用いるため、例えば、走光性の高いピーク波長が約340nm〜約400nmの紫外光を発するものが好ましい。

なお、図示の撮影レンズ22は単眼であるが、複眼であってもよい。可視光LED223、赤外線LED224、紫外線LED225の電気エネルギーは内蔵の電源電池又はACアダプタから供給される。

ここで、本体部11の内部の構成について説明する。

図4は、電子ルーペ10を、図2の線A−Aを通る面で切断したときの断面図である。

電子ルーペ10の本体部11は、表示部20、撮影レンズ22、投光部23で覆われており、内部には、レンズ群25のレンズ位置を制御するレンズ制御部24、被写体に焦点をあわせるフォーカスレンズ111および焦点距離をあわせるズームレンズ112を含むレンズ群25、撮像素子であるCCD121を含みそのCCD121上にレンズ群25からの被写体光を結像させて光電変換し画像信号を得る撮像部26、および撮影レンズ22から入射した被写体光を、大きさを変えずにレンズ群25および撮像部26方向に反射させるように取り付けられた反射鏡27を備えた撮像ユニットが設けられている。なお第2実施形態の複眼の場合は、撮像ユニットが複数設けられることになる。

CCD121の受光面前方には、被写体光の入射光路に対して挿入および退避自在に支持された赤外線カットフィルタ190が配置されている。赤外線カットフィルタ190は、入射光内の赤外線を吸収若しくは反射して、長波長域で感度が高いCCDセンサ132固有の感度特性を補正するものである。赤外線カットフィルタ190の光路への挿入/退避動作は、モータ191によって駆動され、かつモータ5の動作は,CPU100によって制御される。

図5は、本実施形態の電子ルーペ10の機能ブロック図である。

電子ルーペ10には、CPU100、RAM101、ROM102、バッファメモリ105、レンズ駆動回路110、フォーカスレンズ111、ズームレンズ112、タイミングジェネレータ120、CCD121、シャッタ駆動回路130、絞り兼用シャッタ131、画像処理回路140、測光回路150、合焦位置決定部160、表示回路170、シャッタスイッチ180が具備されており、これらはバスを介して互いに接続されている。さらに、画像データを記録可能な記録メディア200、および外部の電子機器例えばサーバ15と通信する回路である通信I/F300がバスに接続されている。

CPU100は、絞り量およびシャッタ速度の算出、フォーカスレンズ111およびズームレンズ112のレンズ位置の算出、CCD121の電子シャッタ制御、合焦位置決定部160による合焦位置探索の開始および終了の制御、通信I/F300によるデータの送受信の制御、可視光LED223、赤外線LED224、紫外線LED225の明滅の制御、その他バスで接続された各部への動作の指示や制御等を行なう。ここでいう指示とは、レンズ駆動回路110に対するフォーカスレンズ111を設定するフォーカスレンズ位置およびズームレンズ112を設定するズームレンズ位置、タイミングジェネレータ120に対する電子シャッタを切る指示、シャッタ駆動回路130に対する絞り情報およびシャッタ速度、測光回路150に対する測光を行う指示をいう。これらの指示を記述したCPU100で実行可能なプログラムは、ROM102に記録されており、CPU100によってロードされて実行される。

また、CCD121から送られたアナログ信号である画像信号は、AD変換器103で画像データに変換された後、画像処理回路140に送られ、所定の画像処理が施され、出力用の被写体画像データが作成される。画像処理回路140は、出力用の被写体画像データを表示回路170および通信I/F300に送る。さらに、シャッタボタン31の押下に応じて取得された被写体画像データである撮影画像データを、記録メディア200に送る。CPU100は、レンズ制御部24に相当する。

レンズ駆動回路110は、CPU100からフォーカスレンズ位置およびズームレンズ位置を指示されると、各レンズに取りつけられたモータを駆動し、指示された各レンズ位置にフォーカスレンズ111およびズームレンズ112を設定する。フォーカスレンズ111、およびズームレンズ112は、レンズ群25に相当する。

タイミングジェネレータ120は、CPU100からの指示により電子シャッタの開閉を行ない、撮像素子であるCCD121で被写体光を受光するタイミングをつくる。被写体光を受光してできた画像信号は、CCD121からAD変換器103に送られる。タイミングジェネレータ120およびCCD121は、撮像部26に相当する。撮像素子はCMOSなどでもよい。

シャッタ駆動回路130は、CPU100から受け取った絞り情報、およびシャッタ速度に従って、絞り兼用シャッタ131に取りつけられたモータを駆動して、絞り兼用シャッタ131を切る。

合焦位置決定部160は、CCD121からAD変換器103を介してバッファメモリ105に出力された未処理の生画像データ(RAWデータ)に基づいて主要被写体に対するフォーカスレンズ111の合焦位置を決定する(AF動作)。

画像処理回路140は、バッファメモリ105のRAWデータをサンプリングし、そのRAWデータにゲインの調整などを施して処理済みの画像データを生成する。生成された画像データは、RAM101に送られて格納される。

測光回路150は、CPU100からの動作の指示により、RAM101に順次格納された画像データ(スルー画像)に基づいて被写体の明るさの測光(EV値の算出)を行う。そして、得られたEV値に基づいてCCD121の電子シャッタ(シャッタスピード)と絞り値(F値)を含む露出値を所定のプログラム線図にしたがって決定する。露出値は、CPU100に送られる。

表示回路170は、CPU100から送られた画像データを映像信号に変換し、表示部20に出力して表示させる。表示回路170は、画像データをNTSC方式やPAL方式などの映像信号に変換するなどして、これを外部のモニタに出力してもよい。

シャッタスイッチ180は、シャッタボタン31が押されるとスイッチが入り、CPU100に、シャッタが押されたことを表わすシャッタ情報を伝える。

記録メディア200は、電子ルーペ10に装填可能な可搬性の記録媒体である。シャッタスイッチ180がオンにされるか、CPU100がROM102に記述されたプログラムに従って自動的に生成されたシャッタタイミングに応じて被写体の撮影が行われる。この撮影で得られたRAWデータはRAM101に一旦記憶され、その後、画像処理回路140により処理された後、さらにJPEGなど所定の圧縮方式で圧縮される。当該圧縮された画像データは、記憶メディア200に記録されるか、通信I/F300を介してサーバ15あるいはPDA2などの電子機器に出力される。

通信I/F300は、例えば出力端子34を備えており、出力端子34に接続されたUSBケーブルなどを通して、RAM101の画像データを送信する。あるいは、通信I/F300は、無線LAN、Bluetoothなどの各種無線通信規格に準拠したインターフェースであり、サーバ15と無線交信してもよい。

この他、電子ルーペ10は、高度計、GPS受信機、温度計、湿度計、リアルタイムクロックなどの撮影環境に関する付帯情報を取得する回路を備えていてもよい。これらの回路から取得された付帯情報は、画像のメタ情報やタグ情報などに組み込まれ、画像データと対応づけられてサーバ15に送信されることができる。

なお、画像データや付帯情報を、サーバ15以外の機器、例えば予め指定されたPDA2や携帯電話などの電子機器に送り、それを受信側で保存しておくこともできる。

CPU100は、ドライバ151に対し、可視光LED223、赤外線LED224、紫外線LED225の各々に対する発光パターン、発光タイミング、発光時間、発光量などを示す発光制御信号を出力する。例えば、CPU100は、撮影モード設定後からシャッタボタン31のオンまでは紫外線LED225を発光させる発光制御信号、シャッタボタン31の半押しによるAF/AE時には赤外線LED224を発光させる発光制御信号、シャッタボタン31の全押しによる本撮像時には可視光LED223を発光させる発光制御信号を出力する。

ドライバ151は、発光制御信号を取り込むと、これに従って可視光LED223、赤外線LED224、紫外線LED225の明滅を行わせる。

CPU100は、モータ191に対し、赤外線カットフィルタ190の挿入方向への駆動または退避方向への駆動を制御する信号を出力する。

例えば、CPU100は、撮影モード設定後は退避方向の制御信号を出力する。つまり、撮影モード設定後における赤外線LED224の発光と赤外線カットフィルタ190の退避を同期させ、赤外線投光によって照らし出された被写体光をCCD121が受光し、それを光電変換することで得られたスルー画像に表示することで暗がりの昆虫などが逃げ出さないよう画角合わせができるようにする。あるいは、シャッタボタン31の全押しによる本撮像時には挿入方向の制御信号を出力し、可視光で照らし出された被写体像を記録用画像として取得できるようにする。

モータ191は、CPU100からの制御信号に従って駆動し、赤外線カットフィルタ190を光路へ挿入するか、光路から退避させる。

図6は、被写体(虫)に撮影レンズ22を向けている様子を示している。図6に示すように、電子ルーペ10には、把持部30が備えられており、従来のデジタルカメラなどと比べて大変持ちやすく、小さな被写体を接写して撮影するのに適している。電子ルーペ10の撮影レンズ22と相対する位置には、銀、白、黒などの反射板40を設置し、紫外線光を反射させるとよい。こうすると、反射板40に昆虫が誘引され、紫外線LED225に直接昆虫が誘引される可能性が低くなり、紫外線LED225に昆虫が群がって撮影の妨げになるのを防ぐことができる。

夜間や木陰などでは、周囲が暗く、被写体の画角合わせが困難である。また夜間や木陰でなくても、被写体は電子ルーペ10の陰に隠れるため、画角合わせがしにくい。この場合、可視光LED223を照射すると、被写体が驚いて逃げ出してしまう。そこで、次のように、赤外線で被写体を照射し、被写体が驚かないように画角合わせができるようにする。

図7は本発明の好ましい第1実施形態に係る撮影処理の流れを示すフローチャートである。この処理をCPU100に実行させるためのプログラムはROM102その他のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されている。

S1では、メニューボタン32の操作によって撮影モードが設定されたことに応じ、CPU100は、赤外線カットフィルタ190の退避方向への駆動を制御する信号をモータ191に出力し、赤外線LED224を発光させる制御信号をドライバ151に出力する。またCPU100は、撮影モードが設定されたことに応じ、タイミングジェネレータ120から出力される垂直同期信号VDに同期したタイミングでフレーム毎の画像信号(スルー画像信号)を順次出力するような制御信号をシャッタ駆動回路130に出力する。スルー画像信号は順次画像データに変換され、表示回路170で順次映像信号に変換されて、表示部20に順次表示される。

ただし、赤外線カットフィルタ190の退避および赤外線LED224の発光開始のタイミングは、必ずしも撮影モード設定時でなくてもよく、その前後でもよい。例えば、電源ボタン33が押下された直後、「暗がり撮影」などの所定の撮影モードがメニューボタン32の操作によって選択された場合、シャッタボタン31の半押し検知時でもよい。

赤外線LED224から発光された赤外線の波長域が人間に不可視であっても、CCD121は赤外線の反射した被写体光を受光するため、スルー画には被写体像が映し出される。撮影者は暗がりにある被写体を直接視認することはできないが、赤外線で照らし出された被写体のスルー画を頼りに画角合わせができる。無論、赤外線の波長域が人間には可視であるが昆虫にとっては不可視な領域であれば、直接撮影者が赤外線で照らし出された被写体を視認できる。

S2では、CPU100はシャッタボタン31の半押しを検知すると、フォーカスレンズ111の所定ステップごとの移動を開始するようレンズ駆動回路110に指示する。その指示に応じてフォーカスレンズ111が駆動されると、CCD121から得られた画像信号は、AD変換器103にてRAWデータに変換され、バッファメモリ105に一時蓄積された後、合焦位置決定部160に送られる。

合焦位置決定部160は、フォーカスレンズ111の各ステップ位置での各撮像で得られる各RAWデータのうち、CCD121の有効画素領域内に設定された所定の合焦評価値算出領域(例えば画面中央部分)に相当する部分のコントラスト成分の積算値に応じて合焦評価値を算出する。CPU100は、その合焦評価値を基に、各ステップ位置での合焦評価値算出領域の合焦状態の有無を判別することで、フォーカスレンズ111の合焦位置を特定する(AF処理)。

赤外線LED224の発光した赤外線は、撮像環境を照らし出す。赤外線は不可視であるが、CCD121は赤外線の反射した被写体光を受光するため、AF処理が可能であり、またスルー画には被写体像が映し出される。撮影者は暗がりにある被写体を直接視認することはできないが、赤外線で照らし出された被写体のスルー画を頼りに画角合わし、目当ての被写体に画角が合えばピント合わせもできる。しかも、虫などの被写体にとって、赤外線は不可視であるから、赤外線の発光により虫が驚いて逃げ出すこともない。

一方、CPU100は、所定時間ごとに測光回路150に測光を行う指示を送る。指示を受けた測光回路150は撮影場所の明るさを測光し、測光結果をCPU100に送る。測光結果を受け取ったCPU100は、その測光結果を基に絞り情報およびシャッタ速度を算出し、その値に基づいて絞り兼用シャッタ131を制御する(AE処理)。CPU100は、AE処理が行われる間だけ赤外線LED224の発光を停止する制御信号を出力する。これは赤外線の発光がない本撮像時との露光条件を合わせるためである。

S3では、CPU100はシャッタボタン31の全押しを検知すると、赤外線LED224を消灯させる制御信号をドライバ151に出力し、赤外線カットフィルタ190の挿入方向への駆動を制御する信号をモータ191に出力し、可視光LED223を発光させる発光制御信号を出力するとともに、上記特定された合焦位置にフォーカスレンズ111を移動させ、AE処理で得られた絞り条件に従って絞り兼用シャッタ131を制御するとともに、タイミングジェネレータ120に電子シャッタを切る指示を出力する。タイミングジェネレータ120は、この指示に応じて、CCD121の電子シャッタの開閉を行ない、撮像素子であるCCD121で被写体光を受光するタイミングをつくる。CCD121が電子シャッタを開閉することで被写体光を受光し得られた画像信号は、CCD121からAD変換器103を介して画像処理回路140に送られ、ここを経由して出力用の画像データに変換される。当該画像データは、RAM101に格納される。

なお、CPU100はシャッタボタン31の全押しを検知すると、可視光LED223を発光させず、赤外線カットフィルタ190を退避させたままかつ赤外線LED224を発光させたまま電子シャッタを切る指示を出力してもよい。この場合、赤外線写真を得ることができる。

また、可視光LED223の投光面には、各種のカラーフィルタを設置し、なるべく被写体を驚かさないようにしてもよい。例えば、蝶は赤を識別できない種類が多いため、蝶の撮影時には赤のカラーフィルタを設置するとよい。

さらに、AEはS2で行う必然性はなく、S3でのシャッタボタン31の全押し検知および赤外線LED224の消灯と同期させて行ってもよい。

この後、RAM101の画像データは、画像処理回路140により処理された後、さらにJPEGなど所定の圧縮方式で圧縮される。当該圧縮された画像データは、記憶メディア200に記録されるか、通信I/F300を介してサーバ15あるいはPDA2などの電子機器に出力される。

サーバ15は、電子ルーペ10から受信した画像から得られる画像特徴量とデータベースに登録された異なる被写体ごとの画像特徴量とをマッチングし、電子ルーペ10で撮影した主要被写体の種類を特定する。例えば、主要被写体がノコギリクワガタであれば、サーバ15は、その画像から抽出される画像特徴量と昆虫事典のデータベースに登録された各昆虫の画像特徴量とをマッチングする。撮影時の位置情報、日時情報などの付帯情報があれば、各昆虫の画像特徴量と対応づけられた付帯情報ともマッチングを行う。例えば、撮影日時とデータベースの棲息時期が合わない場合、画像特徴量のマッチングは行わないようにすれば無駄な処理が省略でき効率的である。そして、画像の画像特徴量がノコギリクワガタの画像特徴量と相当の確からしさ(例えば95%の確率)で一致すれば、事典検索結果情報を電子ルーペ10やPDA2などに返送する。

以上のように、電子ルーペ10は、スルー画出力時あるいは撮影準備時に赤外線で被写体を照射するから、被写体が驚かせることなくピント合わせと画角合わせができる。

<第2実施形態>

図8は本発明の好ましい第2実施形態に係る撮影処理の流れを示すフローチャートである。この処理をCPU100に実行させるためのプログラムはROM102その他のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されている。

S11では、メニューボタン32の操作によって撮影モードや「誘引撮影」などの所定の撮影モードが選択されたことに応じ、CPU100は、紫外線LED225を発光させる発光制御信号をドライバ151に出力するとともに、CCD132に対し、タイミングジェネレータ120から出力される垂直同期信号VDに同期したタイミングでフレーム毎の画像信号(スルー画像信号)を順次出力するような制御信号を出力する。もっとも、紫外線LED225を発光させる発光制御信号は、必ずしも撮影モードの設定と同期していなくてもよく、撮影モードの設定より前でも後でもよい。例えば電源オン後にユーザがメニューボタン32を介して任意に指定したタイミングで発光させてもよい。

紫外線LED225は、昆虫の誘引光源となり、これをめがけて(反射板40があれば、反射板40をめがけて)昆虫が集まってくる。撮影モードが設定されたことに応じ、紫外線LED225の発光だけでなく、赤外線カットフィルタ190の退避および赤外線LED224の発光も行ってよい。

S12では、CPU100はシャッタボタン31の半押しを検知すると、フォーカスレンズ111の所定ステップごとの移動を開始するようレンズ駆動回路110に指示する。その指示に応じてフォーカスレンズ111が駆動されると、CCD121から得られた画像信号は、AD変換器103にてRAWデータに変換され、バッファメモリ105に一時蓄積された後、合焦位置決定部160に送られる。

合焦位置決定部160は、フォーカスレンズ111の各ステップ位置での各撮像で得られる各RAWデータのうち、CCD121の有効画素領域内に設定された所定の合焦評価値算出領域(例えば画面中央部分)に相当する部分のコントラスト成分の積算値に応じて合焦評価値を算出する。CPU100は、その合焦評価値を基に、各ステップ位置での合焦評価値算出領域の合焦状態の有無を判別することで、フォーカスレンズ111の合焦位置を特定する(AF処理)。

紫外線LED225のみを発光する場合、CCD121が紫外線に感度を有していれば、AF処理が可能である。ただし、レンズ群25が紫外線をほとんど透過しない性質を有する場合(例えばプラスチック製レンズ)、紫外線を補助光としたAF処理ができない。よって、この場合CPU100は、赤外線LED224を発光させた後、AF処理を行ってもよい。また、第1実施形態と同様、AE処理は半押し時に行ってもよいし、全押し時に行ってもよい。ただし、CPU100は、AE時には紫外線LED225および赤外線LED224を消灯させる。

S13では、CPU100はシャッタボタン31の全押しを検知すると、可視光LED223を発光させる発光制御信号を出力するとともに、上記特定された合焦位置にフォーカスレンズ111を移動させ、AE処理で得られた絞り条件があればそれに従って絞り兼用シャッタ131を制御するとともに、タイミングジェネレータ120に電子シャッタを切る指示を出力する。タイミングジェネレータ120は、この指示に応じて、CCD121の電子シャッタの開閉を行ない、撮像素子であるCCD121で被写体光を受光するタイミングをつくる。CCD121が電子シャッタを開閉することで被写体光を受光し得られた画像信号は、CCD121からAD変換器103を介して画像処理回路140に送られ、ここを経由して出力用の画像データに変換される。当該画像データは、RAM101に格納される。

なお、CPU100はシャッタボタン31の全押しを検知すると、可視光LED223を発光させず、赤外線カットフィルタ190を退避させたままかつ赤外線LED224を発光させたまま電子シャッタを切る指示を出力してもよい。この場合、赤外線写真を得ることができる。この場合、AE処理時に赤外線LED224を発光させる。

この後、RAM101の画像データは、画像処理回路140により処理された後、さらにJPEGなど所定の圧縮方式で圧縮される。当該圧縮された画像データは、記憶メディア200に記録されるか、通信I/F300を介してサーバ15あるいはPDA2などの電子機器に出力される。

なお、CPU100はシャッタボタン31の全押しを検知すると、可視光LED223を発光させず、紫外線LED225を発光させたまま電子シャッタを切る指示を出力してもよい。この場合、紫外線写真を得ることができる。

また、可視光LED223の投光面には、各種のカラーフィルタを設置し、なるべく被写体が誘引されるようにしてもよい。例えば、カミキリやギフチョウは緑を好むため、カミキリやギフチョウの撮影時には緑のカラーフィルタを設置するとよい。あるいは東南アジアに棲息するテングアゲハは青を好むため、テングアゲハの撮影時には青のカラーフィルタを設置するとよい。紫外線LED225の発光に合わせて、このようなカラーフィルタの設置された可視光LED223を発光すると、誘引効果が高まるであろう。

さらに、シャッタボタンの全押しの代わりに、CPU100が電子シャッタを切るタイミングを自動的に生成してもよい。例えば、赤外線LED225の発光から10分おきにCPU100が電子シャッタを切るタイミングを生成してもよい。

<第3実施形態>

第1実施形態のS1の代わりに、あるいはS1と合わせて第2実施形態のS11を実施してもよい。この場合、CCD121その他の撮像素子が、紫外線(例えば近紫外線)に感度を有するのであれば、撮像準備処理(AF/AE)から本撮像処理(出力用画像の取得と保存)が終了するまでの間、紫外線LED225を発光させ続けてもよい。

例えば、夜間にのみ咲く花(月下美人など)の蜜腺・葉脈や、紫外線の照射で現れる模様を有する昆虫(モンシロチョウの「的の中心」・“bull’s eye UV pattern” など)を撮影する場合を考える。花の中心の花粉や蜜があるあたりが紫外線の吸収部であるから、紫外線を照射し続ければ、この部分が現れた画像を撮ることができる。

この場合、撮影準備処理の開始から本撮像処理の終了までの間、赤外線発光と同時に紫外線発光を継続する必要はなく、本撮像処理の開始時、CPU100は、赤外線発光を終了し、紫外線発光を開始する制御信号を出力すればよい。この場合、AE処理時に紫外線LED224を発光させる。

逆に、紫外線で虫を誘引し、その虫の赤外線写真を撮りたい場合は、撮影準備処理から本撮像処理の開始までは、CPU100は、赤外線発光と紫外線発光を継続し、本撮像処理の開始時には、紫外線発光を終了し、赤外線発光を開始する制御信号を出力すればよい。この場合、AE処理時に赤外線LED224は発光させるが、紫外線LED224は消灯させる。

10:電子ルーペ、15:サーバ、100:CPU、111:フォーカスレンズ、112:ズームレンズ、121:CCD、151:ドライバ、160:合焦位置決定部、190:赤外線カットフィルタ、191:モータ、223:可視光LED、224:赤外線LED、225:紫外線LED、300:通信I/F