JP2009165643A - 炊飯器 - Google Patents

炊飯器 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2009165643A JP2009165643A JP2008007209A JP2008007209A JP2009165643A JP 2009165643 A JP2009165643 A JP 2009165643A JP 2008007209 A JP2008007209 A JP 2008007209A JP 2008007209 A JP2008007209 A JP 2008007209A JP 2009165643 A JP2009165643 A JP 2009165643A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- valve body

- steam

- water tank

- rice cooker

- steam conduit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Abstract

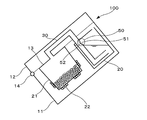

【解決手段】炊飯器100は、被加熱物1が入れられる内鍋21、及び、所定量の水が貯留され、被加熱物1から発生する蒸気を冷却して復水することで蒸気を回収する水槽20を収容する下部筐体11と、内鍋21を開閉自在に覆い、被加熱物1から発生する蒸気を排出するための小穴が形成されている内蓋13と、内蓋13に形成されている小穴と水槽20とを連通する蒸気導管30と、蒸気導管30に設けられ、水槽20内に貯留されている水が水槽20側から内鍋21側に向けて流れることを抑制する逆流防止機構50と、を備えたことを特徴とする。

【選択図】図3

Description

実施の形態1.

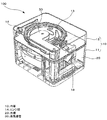

図1は、本発明の実施の形態1に係る炊飯器100の全体構成を示す斜視図である。図2は、炊飯器100の概略内部構成を示す透視斜視図である。図1及び図2に基づいて、炊飯器100の構成について説明する。なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。この炊飯器100は、被加熱物1(米や水等)を入れた内鍋21を誘導加熱コイル等の加熱手段22で加熱することで被加熱物1を炊きあげ、このとき発生する蒸気を水槽で回収するものである(図3参照)。

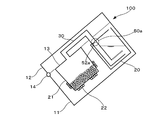

図5は、実施の形態2に係る逆流防止機構50aを説明するための説明図である。図5に基づいて、実施の形態2の特徴事項である逆流防止機構50aについて詳細に説明する。なお、実施の形態2では実施の形態1との相違点を中心に説明し、実施の形態1と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。また、図5(a)が内鍋21内に被加熱物1、水槽20内に所定量の水がそれぞれセットされている状態を、図5(b)が炊飯中に発生した蒸気が蒸気圧によって水槽20側に流れている状態を、図5(c)が炊飯が終了し、蒸気導管30内における圧力が変動している状態をそれぞれ表している。なお、蒸気の流れを矢印Aで、圧力の変動を矢印Bでそれぞれ表している。

図7は、実施の形態3に係る逆流防止機構50bを説明するための説明図である。図7に基づいて、実施の形態3の特徴事項である逆流防止機構50bについて詳細に説明する。なお、実施の形態3では実施の形態1及び実施の形態2との相違点を中心に説明し、実施の形態1及び実施の形態2と同一部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。実施の形態3に係る逆流防止機構50bは、第1弁体53、第2弁体54、及び、外気連通穴部55とで構成されている。すなわち、逆流防止機構50bは、実施の形態1に係る逆流防止機構50と、実施の形態2に係る逆流防止機構50aとの特徴事項を組み合わせたものである。

Claims (13)

- 被加熱物が入れられる内鍋、及び、前記被加熱物から発生する蒸気を冷却する水が貯留され、該蒸気を復水することで回収する水槽を収容する下部筐体と、

前記内鍋を開閉自在に覆い、前記被加熱物から発生する蒸気を排出するための小穴が形成されている内蓋と、

前記内蓋に形成されている小穴と前記水槽とを連通する蒸気導管と、

前記蒸気導管に設けられ、前記水槽内に貯留されている水が前記水槽側から前記内鍋側に向けて流れることを抑制する逆流防止機構と、を備えた

ことを特徴とする炊飯器。 - 前記逆流防止機構は、

前記蒸気導管の一部を開口させた外気連通穴部と、

前記外気連通穴部を開閉自在に覆う弁体と、で構成されており、

前記弁体は、

前記内鍋内の圧力が大気圧以下に下がった際に、その圧力差によって前記外気連通穴部を開放する

ことを特徴とする請求項1に記載の炊飯器。 - 前記逆流防止機構は、

前記蒸気導管内部における蒸気流路を開閉する弁体で構成されており、

前記弁体は、

前記内鍋内の圧力が大気圧以上に上がった際に、その圧力差によって前記蒸気導管を開放する

ことを特徴とする請求項1に記載の炊飯器。 - 前記弁体は、

前記蒸気導管内部における蒸気流路に直交する方向に付勢されている

ことを特徴とする請求項3に記載の炊飯器。 - 前記逆流防止機構は、

前記蒸気導管内部における蒸気流路を開閉する第1弁体と、

前記蒸気導管の一部を開口させた外気連通穴部と、

前記外気連通穴部を開閉自在に覆う第2弁体と、で構成されており、

前記第1弁体を前記蒸気導管内部における蒸気流路に直交する方向に付勢し、

前記第1弁体は、

前記内鍋内の圧力が大気圧以上に上がった際に、その圧力差によって前記蒸気導管を開放し、

前記第2弁体は、

前記内鍋内の圧力が大気圧以下に下がった際に、その圧力差によって前記外気連通穴部を開放する

ことを特徴とする請求項1に記載の炊飯器。 - 前記蒸気導管の流路断面積及び前記外気連通穴部の開口面積を、少なくとも前記内蓋内に収容される米の粒径よりも大きくしている

ことを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の炊飯器。 - 前記弁体、前記第1弁体及び前記第2弁体を柔軟性材料で板状に構成している

ことを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の炊飯器。 - 前記弁体、前記第1弁体及び前記第2弁体を片持ち梁状に前記蒸気導管に設けている

ことを特徴とする請求項7に記載の炊飯器。 - 前記弁体、前記第1弁体及び前記第2弁体の一部に突起部を形成し、前記蒸気導管に前記突起部を圧入するための穴部を形成した

ことを特徴とする請求項8に記載の炊飯器。 - 前記蒸気導管の流路断面の一辺あるいは直径を20mm以上としている

ことを特徴とする請求項1〜9のいずれかに記載の炊飯器。 - 前記蒸気導管及び前記水槽を透過性のある材料で構成している

ことを特徴とする請求項1〜10のいずれかに記載の炊飯器。 - 前記逆流防止機構を、

所定量の水が貯留されている前記水槽が傾いた際における水面の位置よりも常に高い位置となる位置に設けている

ことを特徴とする請求項1〜11のいずれかに記載の炊飯器。 - 前記逆流防止機構を、

前記水槽が少なくとも10度傾いた際における水面の位置よりも常に高い位置となる位置に設けている

ことを特徴とする請求項12に記載の炊飯器。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008007209A JP2009165643A (ja) | 2008-01-16 | 2008-01-16 | 炊飯器 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008007209A JP2009165643A (ja) | 2008-01-16 | 2008-01-16 | 炊飯器 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009165643A true JP2009165643A (ja) | 2009-07-30 |

| JP2009165643A5 JP2009165643A5 (ja) | 2010-03-18 |

Family

ID=40967528

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008007209A Pending JP2009165643A (ja) | 2008-01-16 | 2008-01-16 | 炊飯器 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2009165643A (ja) |

Cited By (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011130816A (ja) * | 2009-12-22 | 2011-07-07 | Mitsubishi Electric Corp | 蒸気回収装置及び炊飯器 |

| JP2011235029A (ja) * | 2010-05-13 | 2011-11-24 | Mitsubishi Electric Corp | 蒸気回収装置及び炊飯器 |

| JP2015188658A (ja) * | 2014-03-28 | 2015-11-02 | 三菱電機株式会社 | 蒸気回収器及び加熱機器 |

| CN109028555A (zh) * | 2018-10-16 | 2018-12-18 | 嘉兴中岳热处理科技有限公司 | 一种热量回收利用系统 |

| CN110419954A (zh) * | 2019-08-28 | 2019-11-08 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 一种降糖装置及安装有该降糖装置的电饭煲 |

| CN110811295A (zh) * | 2018-08-09 | 2020-02-21 | 福库电子株式会社 | 电炊具 |

| CN112545297A (zh) * | 2019-09-25 | 2021-03-26 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 烹饪方法 |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS60106532U (ja) * | 1983-12-26 | 1985-07-20 | 株式会社日立ホームテック | 炊飯器の蒸気回収装置 |

| JPH03112294U (ja) * | 1990-03-02 | 1991-11-18 | ||

| JPH07279A (ja) * | 1993-02-22 | 1995-01-06 | Hironami Terajima | 蒸気の出ない炊飯器 |

| JP2007236519A (ja) * | 2006-03-07 | 2007-09-20 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 炊飯器 |

-

2008

- 2008-01-16 JP JP2008007209A patent/JP2009165643A/ja active Pending

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS60106532U (ja) * | 1983-12-26 | 1985-07-20 | 株式会社日立ホームテック | 炊飯器の蒸気回収装置 |

| JPH03112294U (ja) * | 1990-03-02 | 1991-11-18 | ||

| JPH07279A (ja) * | 1993-02-22 | 1995-01-06 | Hironami Terajima | 蒸気の出ない炊飯器 |

| JP2007236519A (ja) * | 2006-03-07 | 2007-09-20 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 炊飯器 |

Cited By (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011130816A (ja) * | 2009-12-22 | 2011-07-07 | Mitsubishi Electric Corp | 蒸気回収装置及び炊飯器 |

| JP2011235029A (ja) * | 2010-05-13 | 2011-11-24 | Mitsubishi Electric Corp | 蒸気回収装置及び炊飯器 |

| JP2015188658A (ja) * | 2014-03-28 | 2015-11-02 | 三菱電機株式会社 | 蒸気回収器及び加熱機器 |

| CN110811295A (zh) * | 2018-08-09 | 2020-02-21 | 福库电子株式会社 | 电炊具 |

| CN109028555A (zh) * | 2018-10-16 | 2018-12-18 | 嘉兴中岳热处理科技有限公司 | 一种热量回收利用系统 |

| CN110419954A (zh) * | 2019-08-28 | 2019-11-08 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 一种降糖装置及安装有该降糖装置的电饭煲 |

| CN112545297A (zh) * | 2019-09-25 | 2021-03-26 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | 烹饪方法 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP2009165643A (ja) | 炊飯器 | |

| WO2010044286A1 (ja) | 炊飯器 | |

| JP4612062B2 (ja) | 炊飯器 | |

| JP4884444B2 (ja) | 加熱調理器 | |

| JP5617029B2 (ja) | 蒸気洗浄器 | |

| JP4906813B2 (ja) | 加熱調理器 | |

| JP4633152B2 (ja) | 加熱調理器 | |

| JP5089525B2 (ja) | 炊飯器 | |

| JP5247786B2 (ja) | 炊飯器 | |

| JP5056669B2 (ja) | 炊飯器 | |

| JP2010042054A (ja) | 炊飯器 | |

| JP4762282B2 (ja) | 加熱調理器 | |

| JP2012239710A (ja) | 電気ケトル | |

| JP2020046024A (ja) | 樹脂ボス構造、及び、樹脂成型品 | |

| JP5345177B2 (ja) | 加熱調理器 | |

| JP2010094490A (ja) | 加熱調理器 | |

| JP5445625B2 (ja) | 炊飯器 | |

| JP2009165628A (ja) | 炊飯器 | |

| JP4926149B2 (ja) | 加熱調理器 | |

| JP4274194B2 (ja) | 電気貯湯容器 | |

| JP2019205719A (ja) | 湯沸かし器 | |

| JP5334523B2 (ja) | 炊飯器 | |

| JP5159871B2 (ja) | 加熱調理器 | |

| JP5425293B2 (ja) | 加熱調理器 | |

| JP2021003255A (ja) | 炊飯器 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100128 |

|

| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20100128 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100518 |

|

| A975 | Report on accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20100517 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100601 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100730 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20101019 |