JP2009077340A - 画像形成装置及び画像形成方法並びに画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル - Google Patents

画像形成装置及び画像形成方法並びに画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル Download PDFInfo

- Publication number

- JP2009077340A JP2009077340A JP2007246663A JP2007246663A JP2009077340A JP 2009077340 A JP2009077340 A JP 2009077340A JP 2007246663 A JP2007246663 A JP 2007246663A JP 2007246663 A JP2007246663 A JP 2007246663A JP 2009077340 A JP2009077340 A JP 2009077340A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- dot

- screen

- growth

- gradation

- screen table

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Image Processing (AREA)

- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)

- Color Image Communication Systems (AREA)

- Color, Gradation (AREA)

Abstract

【解決手段】画像データを色材の3原色であるシアン、マゼンタ、イエローとブラックの各色材の階調データに色変換して出力する色変換処理手段と、各色材用に中心となるドットから縦横に成長する閾値を定義したドット集中型のスクリーンテーブルを格納する記憶手段と、色変換処理手段から出力される各色材の階調データを各色材のスクリーンテーブルと比較してスクリーン処理するスクリーン処理手段とを備え、スクリーンテーブルは、ドットの成長方向の縦横比を階調値に応じ変えてドットの成長順を設定し閾値を定義している。

【選択図】図1

Description

主ベクトル:m^=(mx、my)

副ベクトル:s^=(sx、sy)

を定義する。さらに、基本マトリクスを構成する画素の位置ベクトルPi^について

Pi^=(Pix、Piy)

(添字iは、基本マトリクスを構成するi番目の画素)

を定義する。

Pi^⇒Pi^+km^+ls^

(k、lは、共に任意の整数で、負の値を含む)

による変換を行う。このPi^+km^+ls^を新たな画素位置ベクトルPi^として配置することにより、新たな基本マトリクス形状へと変換を行った後に、ディザマトリクスの作成を行う。

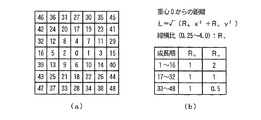

〔数1〕

L=√(x2 +y2 )

として、このLの小さい順にドットを成長させる。つまり、ドットの成長中心から距離の近いドットから成長順を設定して閾値が定義される。

〔数2〕

L=√{x2 +(Rv y)2 }

となる。

〔数3〕

L=√{(Rh x)2 +(Rv y)2 }

となる。ここで、Rh を1とすれば、Rv だけの上記説明と同じになる。また、Rh に対してもRv と同様に、例えば0.25〜4.0の値を設定してもよい。

〔数4〕

L=√(Rh x2 +Rv y2 )

としてもよい。また、

〔数5〕

L=√{(Rh +x)2 +(Rv +y)2 }

としてもよい。

〔数6〕

xCg=Σx/Σ1

yCg=Σy/Σ1

により算出される。例えば図4(a)において、左上隅のドットの中心座標を(1、1)とすると、Σ1=45、Σx=234、Σy=207となる。したがって、重心Cgの座標(xCg、yCg)は、(5.2、4.6)となり、図4(b)に示すラベル「1」のドットの中心位置より0.2右方、0.4上方の位置になる。

〔数7〕

rgi=a+b(gi −Gj )+c(gi −Gj )2 +d(gi −Gj )3

により求められる。

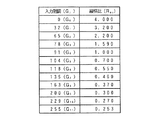

入力ポイント数が1の場合には、

〔数8〕

a=rG0、b=0、c=0、d=0

入力ポイント数が2の場合には、

〔数9〕

a=rG0、b=(rG1−rG0)/(G1 −G0 )、c=0、d=0

入力ポイント数が3以上の場合には、

〔数10〕

a=rGj、b=p、

c=(3×u2−2×p−q)/(Gj+1 −Gj )

d=(p+q−2×u2)/(Gj+1 −Gj )2

である。

直線の場合には、

〔数11〕

p=(u1+u2)/2

q=(u2+u3)/2

直線でない場合には、

〔数12〕

p=(|u3−u2|×u1+|u0−u1|×u2)/(|u3−u2|+|u0−u1|)

q=(|u3−u4|×u2+|u2−u1|×u3)/(|u3−u4|+|u2−u1|)

である。

〔数13〕

u2=(RG1−RG0)/(G1 −G0 )

u3=(RG2−RG1)/(G2 −G1 )

u4=2×u3−u2

u1=2×u2−u3

u0=2×u1−u2

であり、ポイント数が4以上の場合でその他途中のポイントの時には、

〔数14〕

u2=(RGj+1−RGj)/(Gj+1 −Gj )

u1=(RGj−RGj-1)/(Gj −Gj-1 )

u0=(RGj-1−RGj-2)/(Gj-1 −Gj-2 )

u3=(RGj+2−RGj+1)/(Gj+2 −Gj+1 )

u4=(RGj+3−RGj+2)/(Gj+3 −Gj+2 )

である。

図11(a)に示すレーザー露光機のように光点を移動させて、回転している感光体に作像する場合、回転している感光体は、厳密には一定速度ではなく、さまざまな要因から回転ムラが発生する。光点が一様の速度で移動しているとすると、感光体(感光駆動モータ)の回転ムラは、図11(b)に示すように印刷画像の横筋(光源がラインを形成する方向の白抜け)となって現れる。この回転ムラは、電流変動、モータの個体差、給紙時の振動等、原因が非常に多く、制御が難しい。本実施形態では、スクリーンの成長方向を切り替えることにより、図11(b)に示すようにライン間の隙間(或いは、濃度ムラ)を埋め横筋を軽減させることができる。

図11(c)に示すマルチレーザー露光機のようにマルチレーザーの複数の光点を同時に移動させて、回転している感光体に作像する場合にも、横筋が発生しやすい。つまり、マルチレーザー露光機では、レーザーの線数単位のスクリーンテーブルを作成するので、境界部に図11(d)に示すような横筋が発生しやすい。このような横筋も、本実施形態によりスクリーンの成長方向を切り替えて作成したスクリーンテーブルを備えて同様に軽減することができる。

また、図12(a)、(b)に示すLEDヘッドのような複数の発光素子を並べたライン露光機では、各発光素子の光量のバラツキが発生する。光量のバラツキは、図12(c)に示すように印刷画像中の縦筋(感光体の回転方向の白抜け)となって現れる。この光量のバラツキは、発光素子、ドライバIC等の個体差からくるもので、全発光素子の光量を均一にすることは非常に難しい。本実施形態では、ドットの成長毎にドットの成長方向をLEDの並びと垂直な方向にすることで縦筋の問題を解決することができる。

MLA(Micro Lens Array)は、図13(a)に示すように複数の発光素子と共有のレンズとを組み合わせたものである。レンズは、例えば光学倍率を0.5として、N×Mで配列し、各ラインの発光タイミングを変えて、1ライン分を露光する。このMLAでは、レンズ間の部分(図13(a)の点線部分)で図13(b)に示すような縦筋が発生する。原因は、レンズ端部の光量不足や、レンズ間隔のムラなどである。この縦筋の問題も、本実施形態により図13(b)に示すようにドットの成長方向を横方向優先にすることで解決することができる。

Claims (5)

- 画像データを色材の3原色であるシアン、マゼンタ、イエローとブラックの各色材の階調データに色変換して出力する色変換処理手段と、

各色材用に中心となるドットから縦横に成長する閾値を定義したドット集中型のスクリーンテーブルを格納する記憶手段と、

前記色変換処理手段から出力される各色材の階調データを前記各色材のスクリーンテーブルと比較してスクリーン処理するスクリーン処理手段と

を備え、前記スクリーンテーブルは、ドットの成長方向の縦横比を階調値に応じ変えてドットの成長順を設定し閾値を定義していることを特徴とする画像形成装置。 - 前記スクリーンテーブルは、低階調から高階調になるにしたがって、縦方向優先から横方向優先又は横方向優先から縦方向優先にスクリーンの成長方向の縦横比を変えていることを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。

- ドットの成長方向の縦横比を階調値に応じて変えドットの成長順を設定し閾値を定義したドット集中型のスクリーンテーブルを各色材用に用い、画像データを色材の3原色であるシアン、マゼンタ、イエローとブラックの各色材の階調データに色変換し、前記色変換された各色材の階調データを前記各色材のスクリーンテーブルと比較してスクリーン処理してドットによる中間調の画像を形成することを特徴とする画像形成方法。

- 各色材用に中心となるドットから縦横に成長する閾値を定義したドット集中型のスクリーンテーブルとして、階調値に対応してドットの成長方向の縦横比を設定し、前記縦横比を重みつけとして中心のドットからの距離を求め、前記求めた距離が最小となるドットに基づき成長順を設定することにより、前記成長順にしたがって閾値が定義されていることを特徴とする画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル。

- 前記縦横比は、最も低い階調値と最も高い階調値と中間階調値の少なくとも1ポイントに指定される縦横比に基づき、3次スプライン曲線を用いて求められていることを特徴とする請求項4記載の画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007246663A JP2009077340A (ja) | 2007-09-25 | 2007-09-25 | 画像形成装置及び画像形成方法並びに画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007246663A JP2009077340A (ja) | 2007-09-25 | 2007-09-25 | 画像形成装置及び画像形成方法並びに画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009077340A true JP2009077340A (ja) | 2009-04-09 |

| JP2009077340A5 JP2009077340A5 (ja) | 2010-09-02 |

Family

ID=40611854

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007246663A Pending JP2009077340A (ja) | 2007-09-25 | 2007-09-25 | 画像形成装置及び画像形成方法並びに画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2009077340A (ja) |

Cited By (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US8559083B2 (en) | 2010-04-12 | 2013-10-15 | Konica Minolta Business Technologies, Inc. | Image forming apparatus in which intermediate gradation reproducibility is enhanced |

| JP2013225729A (ja) * | 2012-04-19 | 2013-10-31 | Canon Inc | 画像処理装置及びその制御方法 |

| JP2015154229A (ja) * | 2014-02-14 | 2015-08-24 | コニカミノルタ株式会社 | 画像形成装置 |

| US11843728B2 (en) | 2021-08-27 | 2023-12-12 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Image forming device converting image data to raster image data using dither matrix |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2006261976A (ja) * | 2005-03-16 | 2006-09-28 | Fuji Xerox Co Ltd | 階調補正方法及びその方法を用いる画像形成装置 |

| JP2007082011A (ja) * | 2005-09-15 | 2007-03-29 | Ricoh Co Ltd | ディザマトリクス作成方法、装置、画像形成装置、プログラムおよび記録媒体 |

-

2007

- 2007-09-25 JP JP2007246663A patent/JP2009077340A/ja active Pending

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2006261976A (ja) * | 2005-03-16 | 2006-09-28 | Fuji Xerox Co Ltd | 階調補正方法及びその方法を用いる画像形成装置 |

| JP2007082011A (ja) * | 2005-09-15 | 2007-03-29 | Ricoh Co Ltd | ディザマトリクス作成方法、装置、画像形成装置、プログラムおよび記録媒体 |

Cited By (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US8559083B2 (en) | 2010-04-12 | 2013-10-15 | Konica Minolta Business Technologies, Inc. | Image forming apparatus in which intermediate gradation reproducibility is enhanced |

| JP2013225729A (ja) * | 2012-04-19 | 2013-10-31 | Canon Inc | 画像処理装置及びその制御方法 |

| JP2015154229A (ja) * | 2014-02-14 | 2015-08-24 | コニカミノルタ株式会社 | 画像形成装置 |

| US11843728B2 (en) | 2021-08-27 | 2023-12-12 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Image forming device converting image data to raster image data using dither matrix |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4204000B2 (ja) | ディザマトリクス作成方法および装置、画像処理方法および装置、画像形成方法および装置、プログラムおよび記録媒体 | |

| US8773721B2 (en) | Image processing apparatus and image forming apparatus for performing halftone processing on point-of-purchase image | |

| JP6639247B2 (ja) | 画像処理装置及び画像処理方法、プログラム | |

| JP4596473B2 (ja) | ディザマトリクス作成方法、装置、画像形成装置、プログラムおよび記録媒体 | |

| JP2007060111A (ja) | 階調処理装置および方法 | |

| JP2009077340A (ja) | 画像形成装置及び画像形成方法並びに画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル | |

| JP4151663B2 (ja) | ハーフトーン処理で利用されるパターンマトリクスの生成 | |

| US20050002048A1 (en) | Method and apparatus for forming color image | |

| JP2008544605A (ja) | 高アドレス指定能力デバイスのためのスーパーセルハーフトーン処理閾値アレイの自動生成 | |

| JPH10257337A (ja) | 階調再現装置及び画像形成装置 | |

| JP4057515B2 (ja) | ディザマトリクスの基本マトリクス生成方法、ディザマトリクス生成方法、ディザマトリクス生成方法をコンピュータで実行するプログラム、ディザマトリクス生成装置、画像処理方法、画像形成方法、画像処理装置、および画像形成装置 | |

| JP4432995B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP4492619B2 (ja) | プリンタ及びその画像処理装置 | |

| JP2005217985A (ja) | 画像形成方法及び画像形成システム | |

| JP4432996B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2005295131A (ja) | 画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログラム | |

| JP3873590B2 (ja) | カラー電子写真装置 | |

| JP3431687B2 (ja) | 画像形成装置及び画像形成システム | |

| JP2009089211A (ja) | 画像形成装置及び画像形成方法並びに画像形成に用いるドット集中型のスクリーンテーブル | |

| JP2005117642A (ja) | ハーフトーン処理方法、画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム | |

| JP6111820B2 (ja) | 画像処理装置、画像処理方法および画像形成装置 | |

| JP4498022B2 (ja) | カラー画像形成装置及びその制御方法、プログラム | |

| JP2023010907A (ja) | 画像処理装置、画像処理方法、プログラム | |

| JP2005269131A (ja) | 画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログラム | |

| JP5093382B2 (ja) | 画像形成装置、画像形成方法、及び画像形成プログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100716 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100716 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20110908 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110914 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20111111 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20120321 |