-

GEBIET DER ERFINDUNG

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

unsterbliche, maligne, menschliche, adulte epitheliale Prostatazelllinien.

Die Erfindung betrifft auch einzelne Zellklone dieser Linien. Die

Erfindung betrifft weiterhin unsterbliche, maligne, humane, adulte

epitheliale Prostatazelllinien und Klone, die charakterisiert sind

durch Analyse des allelischen Verlusts der Heterozygotie. Im Besonderen

betrifft die Erfindung Paare autologer, normaler und maligner epithelialer

Prostatazelllinien und Klone und ihre Anwendungen in der Forschung.

Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der Zellen in der Diagnose

und Behandlung von Prostatakrebs.

-

HINTERGRUND

DER ERFINDUNG

-

Schwierigkeiten in der Etablierung

von humanen Langzeit-Prostatakrebszelllinien in vitro haben Fortschritte

hinsichtlich des Verständnisses

der Tumorentstehung und der Entwicklung neuer Therapien für Prostatakrebs

erschwert. Bislang haben nur vier Prostatakrebszelllinien, die aus

metastatischen Läsionen

initiiert wurden, die Grundlage geschaffen für die Mehrzahl an in vitro-Experimenten,

die die biologischen und molekularen Vorgänge betreffen, die die Entstehung

von Tumoren der Prostata regulieren. Dementsprechend gibt es einen

sehr großen

Bedarf für

die Forschung, die Diagnose und die Therapie für etablierte Langzeit-Prostatakrebszellkulturen.

-

Unter der männlichen Bevölkerung

in den Vereinigten Staaten hat sich Prostatakrebs in den letzten Jahren

als die am häufigsten

diagnostizierte Krebsvariante entwickelt. Allein für dieses Jahr

wird die Zahl der auftretenden Prostatakrebsfälle auf nahezu 300 000, mit über 40 000

Todesfällen,

geschätzt,

was zu einer Krebssterblichkeitsrate führt, die an zweiter Stelle

hinter der Sterblichkeitsrate für

Lungenkrebs liegt (1). Obwohl die durch Prostatakrebs verursachte

Sterblichkeit im Allgemeinen eine Folge der metastatischen Erkrankung

ist, haben nahezu 60% der neu diagnostizierten Patienten örtlich lokalisierbare

Muttergeschwülste.

Chirurgische Maßnahmen

und Strahlentherapie sind oftmals wirkungsvoll in der Behandlung

der örtlich

lokalisierten Erkrankung, aber die ausstrahlende metastatische Erkrankung

ist weitestgehend nicht behandelbar. Trotz erheblicher wissenschaftlicher

Bemühungen

ist immer noch relativ wenig bekannt über die biologischen Vorgänge, die

den Ursprung und den Verlauf von Prostatakrebs verursachen. Die

Entwicklung neuer Strategien für

die Behandlung des Adenokarzinoms der Prostata erfordert ein zunehmendes

Verständnis

der zellulären und

molekularen Vorgänge,

die an der Entstehung von primärem

Prostatakrebs und seiner metastatischen Entwicklung beteiligt sind.

-

Vier humane Prostatakarzinom-Zelllinien

(LNCaP, DU145, PC-3, TSU-Pr1), die auf metastatische Läsionen zurückzuführen sind,

haben die Grundlage geschaffen für

die überwiegende

Anzahl an in vitro-Experimenten betreffend Prostatakrebs. Erhebliche

Fortschritte sind gemacht worden bezüglich der in vitro-Kultivierung

von Kurzzeit-Linien von primären

(nicht metastatischen) Prostatakarzinomen. Diese Fortschritte beinhalteten

die Entwicklung von Kulturmedien und Verbesserungen in der Vorbereitung

frischen Gewebes und epithelialen Prostata-Zellkultur-Techniken

(3, 4). Die Etablierung und das Aufrechterhalten von Langzeithumanen epithelialen

Prostata-Zelllinien von primären

Tumoren konnte in Abwesenheit des Unsterblichmachens von Zellen

in vitro nicht erfolgreich durchgeführt werden. Diesbezüglich gibt

es nur wenige Berichte, die Langzeit-unsterbliche Zelllinien beschreiben

und diese Berichte beschränkten

sich auf normale epitheliale Prostatakulturen (5, 6, 7, 8). Transformation

mit HPV Typ 18-DNA von aus normalem Gewebe und Tumorgewebe gewonnenen

humanen epithelialen Prostatazellen, die infolgedessen unsterblich

wurden, sind von von Weijerman, et al. (Cancer Res., 1994, 54: 5579–5583) beschrieben

worden. Die WO95/29994 betrifft humane Prostatazelllinien, die mit

einem Adenovirus 12-Affenvirus 40 (AD12/SV40)-Hybridvirus unsterblich

gemacht wurden. Die WO95/29990 beschreibt das Unsterblichmachen

von humanen epithelialen Prostatazelllinien mit der DNA des humanen

Papillomavirus (HPV). Folglich war es ein Ziel der vorliegenden

Erfindung, zuverlässige Methoden

zu entwickeln, um fortwährend

proliferierende Prostatakarzinom-Zelllinien aus primären Tumoren zu

generieren.

-

Neben den Schwierigkeiten in der

Etablierung unsterblicher epithelialer Prostata-Zelllinien gibt

es Probleme, kultiviertes Prostatakarzinom von normalen epithelialen

Zellen zu unterscheiden. In der Vergangenheit hat die zytogenetische

Beurteilung von multiplen kurzzeitepithelialen Prostata-Zellkulturen

gezeigt, dass die Mehrzahl aller Linien, die von lokalisierten Prostatakarzinomen

generiert wurden, einen normalen männlichen Karyotyp zeigten (9,

10, 11). Dies, zusammen mit der unauffälligen mikroskopischen Morphologie

von Kurzzeitkulturen, sowie der Mangel an Erfolg mit Xenotransplantation,

hat die genaue Identifizierung und Charakterisierung von humanen

primären

Prostatakarzinom-Zelllinien sehr erschwert.

-

Man nimmt an, dass das Entstehen

von Prostatakrebs das Ergebnis von mehreren genetischen Veränderungen

innerhalb der Zelle darstellt, und auch die Inaktivierung von potentiellen

Tumor-Suppressor-Genen, was sich äußert durch allelische chromosomale

Deletionen, mit einschließt

(Übersicht

in 12). Frühe

Untersuchungen über

chromosomale Deletionen in frischen (nicht in Kultur gehaltenen)

primären

Prostatakarzinom-Proben zeigten allelischen Verlust der Heterozygotie

(LOH) auf Chromosomen 10q und 16q (13, 14, 15). Nachfolgende Studien

zeigten einen bemerkenswert hohen Prozentsatz an allelischem Verlust

auf dem kurzen Arm des Chromosoms 8. Somit wurde Chromosom 8p ein

wahrscheinlicher Kandidat für

die Lokalisierung von mit Prostatakarzinom assoziierte Tumor-Suppressor-Gene

(16, 17, 18). Weiterhin zeigte die kürzlich vorgenommene Untersuchung

von 99 mikro-sezierten Tumoren (19) und 54 mikrosezierten PIN-Läsionen (20)

für LOH

auf dem kurzen Arm des Chromosoms 8p deutliche Hinweise auf die

Inaktivierung von Tumor-Suppressor-Genen (oder eines Tumor-Suppressor-Gens)

auf Chromosom 8p12–21

im Vergleich zu gleichen Normalkontrollen. Dementsprechend repräsentiert

die Untersuchung von LOH innerhalb dieser minimalen Deletionsregion

auf Chromosom 8p12–21

eine potentiell wirksame alternative Methode für die Identifizierung und Charakterisierung

von humanen epithelialen Prostata-Zelllinien, die sich von primären Tumoren

herleiten.

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

die erfolgreiche Generierung und einzigartige genetische Charakterisierung

von multiplen unsterblichen humanen Tumorzelllinien, die sich von

primären

Adenokarzinomen der Prostata ableiten.

-

ZUSAMMENFASSUGN

DER ERFINDUNG

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

die Isolierung, das Unsterblichmachen und die Charakterisierung von

Langzeit-humanen epithelialen Zelllinien, die sich von kanzerogenem

Prostatagewebe herleiten, sowie die potentiellen Anwendungen dieser

Zelllinien in der Erforschung und zur Therapie von Prostatakrebs.

Insbesondere betrifft die Erfindung die Verwendung epithelialer

Prostata-Zelllinien mit unbeschränktem

Proliferationspotential maligner Proben.

-

Die Zelllinien der vorliegenden Erfindung

sind nützlich

als Modelle in Untersuchungen zur Onkogenese von epithelialen Zellen.

Beispielsweise sind die unsterblich gemachten epithelialen Prostata-Zelllinien

der vorliegenden Erfindung im Besonderen nützlich, um die Tumorentstehung

von Prostatakrebs zu verstehen. Die vorliegende Erfindung betrifft

unsterblich gemachte, gutartige adulte Prostata-Zelllinien für die Verwendung

in Kombination mit unsterblich gemachten, autologen malignen adulten

Prostata-Zelllinien als Reagenzien, um die genetischen Vorgänge zu definieren,

die vom gutartigen zum malignen zellulären Phänotyp führen, und ermöglicht die

Erforschung der Rolle von Heredität in Prostatakrebs.

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

eine isolierte, unsterblich gemachte maligne, humane, adulte epitheliale

Prostatazelllinie. Die Erfindung betrifft ferner eine klonierte,

unsterblich gemachte maligne adulte epitheliale Prostata-Zelllinie,

die gekennzeichnet ist durch mindestens einen allelischen Verlust

der Heterozygotie (LOH). Die Erfindung betrifft ferner eine klonierte,

unsterblich gemachte, maligne, humane, adulte, epitheliale Prostata-Zelllinie,

die gekennzeichnet ist durch einen Verlust von einem oder mehreren

Allelen auf Chromosom 8p.

-

Die Zelllinien der Erfindung können verwendet

werden in einer Methode, um ein vorgewähltes Protein herzustellen,

und einer Methode, um Proteine, die epithelialen Zellen entstammen,

herzustellen. Beispielsweise sind die Zelllinien der Erfindung geeignet

zur Isolierung von malignen Prostata-assoziierten Proteinen, die als

Marker für

die Diagnose oder als Ziele für

die Immuntherapie dienen könnten.

In einer Ausführungsform der

Erfindung wird eine Methode für

die Herstellung von Proteinen bereitgestellt, umfassend die Schritte

des In-Kultur-Haltens der epithelialen Zelllinien der vorliegenden

Erfindung und des Sammelns eines oder mehrerer Proteine, die von

den neuen Zellen hergestellt werden. Die Identifizierung der Gene,

die für

diese Proteine kodieren, nach üblichen

Verfahren, gestattet die Konstruktion von rekombinanten Vektoren

zur Herstellung des Proteins oder Teilen davon in großem Maßstab.

-

Die Zelllinien der vorliegenden Erfindung

eignen sich auch zum Testen der Wirkung von Arzneistoffen gegen

Prostatakrebs in vitro, z. B. Chemotherapeutika, biologische „response"

Modifier oder genetische Reagenzien wie Antisense-Oligonukleotide.

-

Die Zelllinien der vorliegenden Erfindung

sind auch geeignet als Ganzzell-Impfstoff, um das Wiederauftreten

von Prostatakrebs zu behandeln oder zu verhindern. Der gesamte Zellimpfstoff

kann verabreicht werden in seiner nativen Form, in Kombination mit

Adjuvanzien oder als durch Transgene modifiziert, welche beispielsweise

für verschiedene

Cytokine, Chemokine, Adhäsionsmoleküle oder

MHC-Moleküle

kodieren.

-

Die Zelllinien der vorliegenden Erfindung

sind auch therapeutisch nützlich

als Stimulanzien, um prestatakrebsreaktive Antikörper oder Immunzellen des peripheren

Blutes oder der Lymphknotenzellen für die Verabreichung an Prostatakrebs-Patienten

zu generieren.

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

auch unsterbliche Prostata-Zelllinien für die Anwendung in der molekularen

Klonierung von malignen prostataassoziierten Antigenen, die vom

Immunsystem erkannt werden. Diese Antigene werden dann zu rekombinanten

Vakzinen entwickelt, die für

die Prävention

oder Heilung von Prostatakrebs bestimmt sind.

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

weiterhin pharmazeutische Zusammensetzungen, umfassend eine oder

mehrere unsterbliche Zelllinien der Erfindung sowie pharmakologische,

therapeutische und diagnostische Anwendungen für die unsterblichen Zelllinien

und pharmakologischen Zusammensetzungen, die Letztere umfassen.

-

Diese und andere Ziele der Erfindung

ergeben sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen.

-

KURZE BESCHREIBUNG

DER ZEICHNUNGEN

-

1A und 1B. Morphologische Eigenschaften und Wachstumseigenschaften

einer unsterblichen epithelialen Prostata-Zelllinie. (1A) Das Unsterblichmachen mit dem Retro-Virus

LXSNI6E6E7 war nötig,

um die fortwährende

Proliferation der Kultur 1510-CP, die sich von einer Prostatakarzinom-Probe

herleitet, zu erreichen. Zellen wurden transduziert (1510-CPTX) oder nicht

transduziert (1510-CPNV) bei Kulturpassage 3, und die Proliferation

in Platten mit 24 Näpfchen

wurde entsprechend bei Passagen 10 und 5 überprüft. (1B) Photomikrograph

von 1510-CPTX nach 10 Kulturpassagen (200 x, Phasenkontrast). Das

Aussehen dieser Kultur ist typisch für andere epitheliale Prostata-Zelllinien,

die aus gutartigen oder bösartigen

Proben generiert worden sind.

-

2.

Expression von PSA durch gutartige und maligne epitheliale Prostatazellen

in situ. Ein in Paraffin eingebetteter Gewebeschnitt aus einer radikalen

Prustatektomie-Probe des Patienten 1510 enthält sowohl Bereiche mit invasivem

Prostatakrebs (einzelner Pfeil) als auch mit normalem prostatischem

Epithel (Doppelpfeile). Dunkle Pigmentierung deutet auf die Bindung

eines anti-PSA-monoklonalen Antikörpers hin. Während PSA-Expression

von normalen prostatischen epithelialen Zellen intensiv und homogen

ist, ist die Expression durch Krebszellen schwach und heterogen.

Dazwischenliegende Stromazellen exprimieren PSA nicht (200 x).

-

3.

Die Genkarte des Chromosoms 8p, die die relative Lage des Mikrosatelliten-Markers

identifiziert, der für

die Analyse des Verlustes der Heterozygotie verwendet wird.

-

4.

PCR-Analyse des Mikrosatelliten D8S136 von frischen und kultivierten

Zellen des Patienten 1542. Spur 1, 1542-NPTX, Passage 26. Spur 2,

frischer mikro-sezierter Tumor #11. Spur 3, nicht-kloniertes 1542-CP3TX, Passage 21. Spuren 4–6, Tumorklone 1542-CP3TX.8.1, 1542-CP3TX.8.3

und 1542-CP3TX.8.4 aus der 8. Passage von

1542-CP3TX.

-

5A–5F. IFN-γ induziert

die erhöhte

Oberflächenexpression

von MHC-Klasse-I- und II-Molekülen auf

1542-CP3TX. Nicht behandelte 1542-CP3TX-Zellen exprimierten eine mäßige Anzahl

an Klasse-I-Molekülen

(Färbung

mit mAb W6/32) (5A), exprimierten jedoch

keine nachweisbaren Mengen an Klasse-II-Molekülen (mAb L243) (5B).

Nach Kontakt mit IFN-γ 500

U/ml für

3 Tage erhöhte

sich die Klasse-I-Expression (5C) und Klasse-II-Expres sion

wurde induziert (5D). MHC-Expression

von autologen EBV-transformierten B-Zellen ist als Vergleich gezeigt

(5E und 5F).

-

DETAILLIERTE BESCHRIEBUNG

DER ERFINDUNG

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

die Isolierung, das Unsterblichmachen und die Charakterisierung von

humanen, adulten, epithelialen Prostata-Zelllinien und Klone, hergeleitet

aus einer Anzahl von frischen chirurgischen Proben, einschließlich normaler

Prostata- und Prostatakrebszelllinien, sowie ihre mögliche Anwendbarkeit

in Forschung und Therapie.

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

ferner unsterbliche Zelllinien und Klone von Zelllinien und pharmazeutische

Zusammensetzungen, umfassend eine oder mehrere der Zelllinien, sowie

ihre Verwendung als pharmazeutisch aktive Wirkstoffe.

-

Im Besonderen betrifft die vorliegende

Erfindung sowohl Zelllinien von unsterblichen, malignen; adulten

epithelialen Prostata-Zelllinien als auch gleiche autologe unsterbliche

maligne und normale adulte epitheliale Prostata-Zelllinien. Die

unsterblich gemachten epithelialen Prostata-Zelllinien werden hier

bezeichnet als 1510-CP (Karzinoma Prostata), 1510-NP (Normal-Prostata),

1512-CP, 1519-CP, 1532-NP (1532-NP, bezeichnet als 1532-NPTX, hinterlegt

am 2. Februar 1996 bei derATCC, Hinterlegungsnummer CRL-12036), 1532-CP1,

1532-CP2 (1532-CP2, bezeichnet als 1532-CP2TX, hinterlegt am 2.

Februar 1996 bei der ATCC, Hinterlegungsnummer CRL-12038), 1535-NP

(1535-NP, bezeichnet als 1535-NPTX,

hinterlegt am 2. Februar 1996 bei der ATCC, Hinterlegungsnummer

CRL-12039), 1535-SV(Samenblase), 1535-CP1 (1535-CP1, bezeichnet

als 1535-CP1TX, hinterlegt am 2. Februar 1996 bei der ATCC, Hinterlegungsnummer

CRL-12041), 1535-CP2, 1542-NP (1542-NP, bezeichnet als 1542-NPTX, hinterlegt

am 2. Febraur 1996 bei der ATCC, Hinterlegungsnummer CRLK-12040),

1542-SV, 1542-CP1, 1542-CP2 und 1542-CP3 (1542-CP3, bezeichnet als 1542-CP3TX, hinterlegt

am 2. Februar ,1996 bei der ATCC, Hinterlegungsnummer CRL-12037).

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

ferner klonierte, unsterblich gemachte maligne epitheliale Prostata-Zelllinien.

Im Weiteren betrifft die Erfindung diese Klone, die dadurch charakterisiert

sind, dass sie mindestens einen allelischen Verlust der Heterozygotie

(LOH) besitzen.

-

In einer Ausführungsform ist die klonierte,

unsterblich gemachte maligne humane adulte epitheliale Prostata-Zelllinie

dadurch charakterisiert, dass sie einen Verlust der Heterozygotie

an einem oder mehreren Genorten auf Chromosom 8p besitzt. In einer

weiteren Ausführungsform

besitzt die klonierte unsterblich gemachte maligne epitheliale Prostata-Zelllinie einen oder

mehrere allelische Verluste der Heterozygotie am Genort 12 bis 21

auf Chromosom 8p.

-

In einer besonderen Ausführungsform

ist die klonierte, unsterblich gemachte maligne humane adulte epitheliale

Prostata-Zelllinie gekennzeichnet durch einen Verlust der unteren

Allele von D8S133, D8S136 und D8S131. Die klonierte, unsterblich

gemachte Zelllinie besitzt die identifizierenden Eigenschaften einer

klonierten unsterblich gemachten malignen humanen adulten epithelialen

Prostata-Zelllinie 1542-CP3TX.8.1, hinterlegt

am 15. Januar 1997 bei der ATCC unter der Hinterlegungsnummer ATCC

CRL-12265 nach den Bestimmung des Budapester Abkommens.

-

In einer weiteren besonderen Ausführungsform

ist die klonierte, unsterblich gemachte maligne humane adulte eptiheliale

Prostata-Zelllinie gekennzeichnet durch einen Verlust der oberen

Allele von D8S133, D8S136 und D8S131. Die klonierte, unsterblich

gemachte Zelllinie hat die identifizierenden Eigenschaften einer

klonierten, unsterblich gemachten malignen humanen adulten epithelialen

Prostata-Zelllinie 1542-CP3TX.8.4, hinterlegt

am 15. Januar 1997 bei der ATCC unter der Hinterlegungsnummer CRL-12264 nach

den Bestimmungen des Budapester Abkommens.

-

In einer weiteren besonderen Ausführungsform

ist die klonierte, unsterblich gemachte maligne humane adulte eptiheliale

Prostata-Zelllinie gekennzeichnet durch einen Verlust der unteren

Allele von SFTP-2, D8S136 und D8S131 und der oberen Allele von D8S133

und NEFL. Die klonierte Zelllinie hat die identifizierenden Eigenschaften

einer klonierten malignen epithelialen Prostata-Zelllinie 1535-CP1TX.14.3,

hinterlegt am 15. Januar 1997 bei der ATCC unter der Hinterlegungsnummer

CRL-12263 nach den Bestimmungen des Budapester Abkommens.

-

Die Zelllinien und klonierten Zellen

der Erfindung sind unsterblich gemacht worden mit dem humanen Papillomavirus-(HPV)-Gen

oder Teilen davon. In einer Ausfühungsform

werden die malignen Zellen unsterblich gemacht mit einem Teil von

HPV, das für

E6 und E7 kodiert und in einem rekombinierten Retrovirus getragen

wird. Kulturen der unsterblich gemachten malignen epithelialen Prostata-Zelllinien

der Erfindung bleiben mit kontinuierlicher Passage für mindestens

1 Jahr stabil und lebensfähig.

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

auch ein Verfahren zum Isolieren und Klonieren reiner Zelllinien

von humanen adulten epithelialen Prostata-Zelllinien. Speziell ist

das Verfahren geeignet zur Abtrennung von nicht-epithelialen Zellen

aus den Kulturen, insbesondere zur Abtrennung von Fibroblasten aus

den Kulturen. Das Verfahren umfasst die sorgfältige Dissektion von frischen

primären

Tumoren in Zellen oder Geweben, die morphologisch der normalen Prostata

und der malignen Prostata ähneln.

Um das Wachstum von Fibroblasten zu verhindern, werden Zellen im

Medium mit wenig oder keinem fetalem Rinderserum und/oder Cholera-Toxin kultiviert.

Differenzielle Trypsinierung kann auch dazu verwendet werden, um

Fibroblasten von kultivierten epithelialen Prostatazellen abzutrennen.

Die erhaltenen epithelialen Zelllinien sind > 90%, vorzugsweise 100% rein. Anschließendes Klonieren

der Zelllinie führt

zu 100% reinen epithelialen Zellen.

-

Ein weiterer Aspekt der Erfindung

betrifft ein Verfahren zur Selektion von unsterblich gemachten malignen

epithelialen Prostatazellen. Im Stand der Technik sind Marker, wie

PSA-Expression,

PAP-Expression, PSA-Hochregulation durch Androgen, malignes Wachstum

bei nackten Mäusen

und aneuploiden Karyotypen benutzt worden, um maligne epitheliale

Prostatazellen von normalen epithelialen Prostatazellen zu unterscheiden.

Diese Marker unterscheiden jedoch nicht durchweg maligne epitheliale

Prostatazellen von normalen Zellen. Die Erfindung der Selektion

von unsterblich gemachten malignen epithelialen Prostatazellen auf

der Grundlage des Verlustes der Heterozygotie ermöglicht ein

konstantes, reproduzierbares Selektionsverfahren. Das Verfahren

setzt mindestens einen DNA-Marker ein, der einen spezifischen Allel-Verlust

auf einem bestimmten Chromosom identifiziert. In einer Ausführungsform

des Verfahrens identifiziert der DNA-Marker einen spezifischen Verlust

eines Allels auf Chromosom 8p. Das Verfahren kann verschiedene DNA-Marker

verwenden, um mehr als einen Allel-Verlust auf einem bestimmten

Chromosom oder einen Allel-Verlust auf mehreren Chromosomen zu identifizieren.

-

Bei dem Verfahren zum Nachweis und

zur Identifizierung maligner Zellen werden PCR-Primer spezifisch für einzelne chromosomale Genorte

mit DNA aus einer unsterblich gemachten epithelialen Prostata-Zelllinie

inkubiert und ein PCR-Assay wird durchgeführt. Die amplifizierten Produkte

werden auf LOH an einem oder mehreren Genorten im Vergleich zu einer

DNA-Kontrolle, die aus bekannten normalen Zellen gewonnen wurde,

analysiert. Ein Kriterium für

die Kennzeichnung von LOH ist mindestens 75% Verlust eines Allels

der malignen Zelle im Vergleich zu einer normalen DNA-Kontrolle,

bestimmt durch visuelle Inspektion von Autoradiogrammen. Bekannte

Verfahren, umfassend densitometrische Analyse zum Nachweis von Unterschieden, wobei

die Kriterien für

die Kennzeichnung von LOH mindestens 30% Verlust eines Allels der

malignen Zelle darstellen.

-

Die unsterblich gemachten malignen

epithelialen Prostata-Zelllinien und Klone der Erfindung eignen sich

zur Identifizierung von neuen Genen, die einzigartig für maligne

epitheliale Prostatazellen sind oder die von solchen Zellen überexprimiert

werden und die nicht in normalen epithelialen Prostatazellen gefunden

werden oder in diesen aktiv sind. Die neuen Gene umfassen, sind

aber nicht beschränkt

auf transformierende Gene, Wachstumsfaktor-Gene, Onkogene, Tumor-Suppressor-Gene.

Diese Gene können

identifiziert werden unter Verwendung bekannter Verfahren der RNA

Subtraction Analysis, wie beispielsweise Standard Subtractive Hybridization,

Differential Display oder Representative Differential Analysis (RDA)

(51, 52). Die neuen Gene werden nach bekannten Standardmethoden

der Molekularbiologie kloniert. Die Identifizierung von neuen Genen,

die mit der Entwicklung von Prostatakrebs assoziiert sind, erlaubt

die Entwicklung von Antisense-Oligonukleotiden, die in der Hemmung

oder Prävention

von Prostatakrebs geeignet sind (42), und die Entwicklung von rekombinanten

DNA-Vakzinen.

-

Die Zelllinien der Erfindung sind

nützlich

als Modell zum Studium epithelialer Zellonkogenese. Beispielsweise

sind die epithelialen Prostata-Zelllinien der Erfindung besonders

nützlich,

um die Tumorgenese von Prostatakrebs zu verstehen. Die Erfindung

betrifft eine gutartige Prostata-Zelllinie für die Verwendung in Kombination

mit einer malignen Prostata-Zelllinie, die aus demselben Patienten

stammt, als Reagenzien, um die genetischen Vorgänge zu definieren, die vom

gutartigen zum malignen zellulären

Phänotyp

führen,

und um die Rolle der Heredität

bei Prostatakrebs zu untersuchen.

-

Die Zelllinien der Erfindung eignen

sich für

ein Verfahren, um ein vorgewähltes

Protein oder Teile davon herzustellen, und für ein Verfahren, um Proteine

maligner, prostatischer Zellen epithelialen Ursprungs herzustellen.

Beispielsweise sind die Zelllinien der Erfindung geeignet zum Isolieren

von Prostatakrebs-assoziierten Proteinen, die als Marker zur Diagnose

oder als Ziele für

Immuntherapie dienen können.

In einer Ausführungsform

der Erfindung wird ein Verfahren für die Herstellung von Protein

bereitgestellt, umfassend die Schritte des Kultivierens der epithelialen

Zelllinien der Erfindung und des Isolierens eines oder mehrerer

Proteine, die von diesen Zellen gebildet werden. Die übliche Identifizierung

der für

diese Proteine kodierenden Gene ermöglicht die Konstruktion von

rekombinanten Vektoren und Wirtszellen zur wirksamen Herstellung

des Proteins oder Teilen davon in großem Maßstab.

-

Die vorliegende Erfindung umfasst

ein neues rekombinantes Virus, das ein Prostatakrebsassoziiertes Protein

oder einen Teil davon exprimiert. Das rekombinante Virus kann auch

ein oder mehrere ko-stimulatorische Moleküle exprimieren, Cytokine, MHC-Moleküle, Chemokine

und dergleichen, um die Immunantwort auf das Prostatakrebs-assoziierte

Protein oder Teile davon zu erhöhen.

Verfahren zur Konstruktion und zur Expression exogener Genprodukte

von rekombinanten Virusvektoren sind bekannt (43–50).

-

Die vorliegende Erfindung umfasst

DNA oder RNA, isoliert aus unsterblich gemachten humanen malignen

adulten epithelialen Prostatazellen, die LOH aufweisen, wie in den

Ansprüchen

1–15 definiert.

Die isolierte DNA oder RNA kann zum Nachweis und zur Diagnose von

Prostatakrebs oder seiner Vorform in einem Patienten verwendet werden.

Die DNA oder RNA kann als Sondenmoleküle und/oder Primer in üblichen

Verfahren der Molekularbiologie wie Southern-Blot-Analyse, Northern-Blot-Analyse,

PCR, RT-PCR und dergleichen zum Nachweis und zur Diagnose von Prostatakrebs

oder seiner Vorform verwendet werden.

-

Nackte DNA, die für Prostatakrebs-Antigen oder

Epitope davon kodiert, kann zur aktiven Immuntherapie bei Prostatakrebs

verwendet werden. Bekannte Methoden zur intramuskulären oder

subkutanen Injektion von nackter DNA oder an Lipide verknüpfter nackter

DNA können

benutzt werden, um sowohl eine zelluläre als auch eine humorale Immunantwort

auf das kodierte Prostatakrebs-Antigen oder seiner Epitope hervorzurufen

(33–41).

-

Die Zelllinien der Erfindung eignen

sich auch zum Nachweis der Wirkungen von Therapeutika gegen Prostatakrebs

in vivo oder in vitro. Beispielsweise können chemotherapeutische Medikamente,

biologische Response Modifier oder genetische Reagenzien wie Antisense-Oligonukleotide

auf ihre Wirksamkeit hin gescreent werden. Der Wirkstoff wird in

Gegenwart der Zellen in vivo oder in vitro getestet. Nach einer

geeigneten Anwendungsdauer wird die Wirkung der Chemikalie oder

des Agens auf die Zelle durch bekannte Verfahren wie Cytotoxizitäts-Analyse,

Proteininhibitions-Analysen, Inhibition von Tumorwachstum und Ähnlichem

geprüft.

Der Wirkstoff, der eine vitale Stoffwechselfunktion inhibiert oder

die Zellen tötet,

wird als wirksames Mittel angesehen.

-

Die Zelllinien und Klone der Erfindung

sind auch geeignet als Ganzzell-Vakzin zur Behandlung oder zum Verhindern

des Wiederauftretens von Prostatakrebs. Dieses Vakzin kann in seiner

nativen Form verabreicht werden, in Kombination mit Adjuvantien,

oder modifiziert durch Transgene, die beispielsweise verschiedene

Cytokine, Chemokine, ko-stimulatorische Moleküle, Adhäsionsmoleküle, MHC-Moleküle und dergleichen kodieren.

Solche Modifikationen können

zur Steigerung des immuntherapeutischen Effekts des Immunogens und

des Vakzins der Erfindung verwendet werden.

-

Die Gene können nach bekannten Verfahren

wie Elektroporation, Polybren-induzierte DNA-Transfektion, über Plasmide, über rekombinante

Viren und dergleichen in die unsterblich gemachten humanen malignen

epithelialen Prostata-Zelllinien und Klone eingebracht werden. Ein

rekombinantes Virus, das ein oder mehrere interessierende Gene enthält, kann

gemäß der WO94/16716,

WO96/11279 und WO96/10419 konstruiert werden.

-

Ko-stimulatorische Moleküle, die

in der Erfindung eingesetzt werden können, beinhalten, sind aber nicht

beschränkt

auf B7-1, B7-2, B7-3, ICAM-1, LFA-1, LFA-3, CD72 und dergleichen.

-

Cytokine, die in der Erfindung benutzt

werden können,

beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf IL-2; GM-CSF, TNFα, IFN-γ, IL-12,

IL-4, IL-7 und dergleichen.

-

MHC-Moleküle beinhalten, sind aber nicht

beschränkt

auf Klasse-I- oder Klasse-II-Moleküle und dergleichen. Nichtklassische

MHC-Moleküle

oder MHC-ähnliche

Moleküle

wie CD1 können

ebenfalls verwendet werden.

-

Chemokine beinhalten, sind aber nicht

beschränkt

auf RANTES, IL-8, MIP1-alpha, MIP1-beta und dergleichen.

-

Die Zelllinien der Erfindung sind

auch therapeutisch geeignet als Stimulanzien zur Generierung von Prostatakrebs-reaktiven

Antikörpern

oder Immunzellen des peripheren Blutes oder Lymphknotenzellen für die Verabreichung

an Prostatakrebs-Patienten.

-

Die Erfindung betrifft ferner unsterbliche

Prostata-Zelllinien für

die Verwendung in der molekularen Klonierung von Prostatakrebs-assoziierten

Antigenen, die vom Immunsystem erkannt werden. Diese Antigene werden

dann zu rekombinanten Vakzinen entwickelt, welche auf die Prävention

oder Heilung von Prostatakrebs gerichtet sind.

-

Die Erfindung betrifft ferner pharmazeutische

Zusammensetzungen, die die unsterblichen Zelllinien der Erfindung

enthalten, sowie die Verwendung dieser Zelllinien und pharmakologischen

Zusammensetzungen, die diese Zelllinien umfassen, für pharmakologische,

therapeutische und diagnostische Anwendungen.

-

Pharmazeutische Zusammensetzungen,

Vakzine und Immunogene können

nach üblichen

Methoden hergestellt werden. Solche Zusammensetzungen können einem

Patienten in an sich bekannter Weise unter Berücksichtigung des Alters, des

Körpergewichts

und des Zustand des einzelnen Patienten und unter Berücksichtigung

des Verabreichungsweges verabreicht werden.

-

Das Immunisierungsprotokoll für die Zusammensetzungen,

Vakzine und Immunogene kann parenteral (intravenös, intraperitoneal, intradermal,

intramuskulär

oder subkutan) sein. Die Zusammensetzung, das Vakzin und das Immunogen

können

auch direkt in eine Tumormasse appliziert werden. Überdies

können

die Zusammensetzungen in vitro verwendet werden; um Antigen-spezifische

cytotoxische T-Lymphozyten zu stimulieren, welche anschließend dem

Patienten wieder zugeführt

werden.

-

Die Zusammensetzungen, Vakzine und

Immunogene können

ko-appliziert werden oder nacheinander appliziert werden mit Adjuvantien

wie Alaun, inkomplettem Freund'schem Adjuvans und dergleichen, Cytokinen,

Ko-Stimulanzien, Chemokinen, Adhäsionsmolekülen, MHC-Molekülen und

dergleichen. Zusätzlich

können

die Zusammensetzungen, Vakzine und Immunogene ko-appliziert oder

nacheinander appliziert werden mit anti-neoplastischen, Anti-Tumor-, Anti-Krebs-Agenzien

und/oder mit Agenzien, die die Nebenwirkungen von antineoplastischen,

Anti-Tumor- oder Anti-Krebs-Agenzien reduzieren oder mildern.

-

Beispiele von Vakzinen oder Zusammensetzungen

der Erfindung beinhalten flüssige

Präparate

wie Suspension, Sirupe, Elixiere und Präparate für die parenterale, subkutane,

intradermale, intramuskuläre

oder intravenöse

Gabe. Die pharmazeutischen Zusammensetzungen können im Gemisch mit einem geeigneten Träger, Verdünnungsmittel

oder Hilfsstoff wie steriles Wasser, physiologische Kochsalzlösung, Glukose

und dergleichen vorliegen.

-

Die Wirksamkeit der Behandlung lässt sich

durch Bildung von Antikörpern

oder Immunzellen feststellen, die die maligne Zelle oder das Prostatakrebs-Peptid

oder einen Teil davon erkennen, ferner durch Bestimmung der Antigen-spezifischen

Cytotoxizität,

der spezifischen Cytokin-Produktion oder der Tumorregression.

-

Die unsterblich gemachten humanen

adulten epithelialen Prostatazellen können in Form eines Kits bereit

gestellt werden. Der Kit kann eine oder mehrere unsterblich gemachte

humane adulte epitheliale Prostatazelle oder Teile davon enthalten.

Teile enthalten lysierte Zellen, Zellfragmente, intrazellulare Bestandteile,

extrazellulare Komponenten, Protein, DNA, RNA, Glykolipide und dergleichen.

Kits können

auch autologe unsterblich gemachte humane adulte maligne epitheliale

Prostatazellen oder Teile davon in Kombination mit autologen unsterblich

gemachten humanen adulten normalen epithelialen Prostatazellen oder

Teile davon enthalten. In einer Ausführungsform umfasst der Kit

die unsterblich gemachte humane adulte normale epitheliale Zelllinie

1532-NP in Kombination mit der autologen unsterblich gemachten humanen

adulten malignen Zelllinie 1532-CP1 und/oder 1532-CP2. In einer

Ausfürungsform

umfasst der Kit die unsterblich gemachte humane adulte normale epitheliale

Zelllinie 1535-NP

in Kombination mit der autologen unsterblich gemachten humanen adulten

malignen Zelllinie 1535-CP1, 1535-CP2 und/oder 1535-CP1TX.14.3.

In einer weiteren Ausführungsform

umfasst der Kit die unsterblich gemachte humane adulte normale epitheliale

Zelllinie 1542-NP in Kombination mit einer oder mehreren der autologen

unsterblich gemachten humanen adulten malignen Zelllinien 1542-CP1,

1542-CP2, 1542-CP3,

1542-CP3TX.8.1 und 1542-CP3TX.8.4.

Der Kit kann auch einen gesonderten Behälter umfassen, der einen geeigneten

Träger,

ein Verdünnungsmittel

oder einen Hilfsstoff enthält.

Der Kit kann auch ein Adjuvans, ein Cytogen, ein ko-stimulatorisches

Molekül,

ein Chemokin, ein Adhäsionsmolekül, ein MHC-Molekül, ein anti-neoplastisches

Mittel, ein Anti-Tumor-Mittel, Immunoassay-Reagenzien, PCR-Reagenzien,

radioaktive Marker und dergleichen enthalten. Zusätzlich kann

der Kit Anweisungen für

das Mischen oder das Kombinieren der Bestandteile und/oder für die Verabreichung

enthalten.

-

Der Ausdruck „unsterblich gemacht" bedeutet

hier, dass die Zelllinie fortwährend

wächst

ohne zu altern, wenn sie in vitro in einem geeigneten Wachstumsmedium

kultiviert wird.

-

Die Zelllinien der Erfindung eignen

sich für

eine Vielzahl von therapeutischen und diagnostischen Zwecken. Diese

werden nachstehend weiter beschrieben.

-

Beispiel I

-

(1) Charakteristische

Merkmale von Patienten, von denen in Kultur gehaltene Zelllinien

erhalten wurden.

-

Epitheliale Prostata-Zelllinien wurden

aus Radikal-Prostatektomieproben entnommen, die von 6 Patienten

mit mittel- bis hochgradigen Tumoren stammten (Gleason Grad 6–8) (siehe

Tabelle 1). Zellkulturen wurden generiert durch mechanisches Zertrümmern oder

enzymatische Verdauung von primären

Tumorknötchen, die

aus frischen Radikal-Prostatektomieproben herausgeschnitten wurden;

vgl. Beispiel II für

eine detaillierte Beschreibung der Verfahren der Kultivierung.

-

Tabelle

1: Prostatakrebs-Patienten: Klinische Informationen

-

(2) Pathologische Analyse

von Gewebeproben

-

Pathologische Analyse von frischen

Gewebeproben, die verwendet wurden, um Prostata-Zelllinien zu erzeugen, zeigten, dass

einige Karzinomproben reines Tumorgewebe waren, während andere

aus einer Mischung von gutartigen und malignen Zellen bestanden.

Siehe Tabelle 2: Eine vorbereitende Identifizierung der Proben wurde

mittels „gross

examination" von einem erfahrenen Pathologen durchgeführt. Mikroskopische Identifizierung

wurde von einem erfahrenen Pathologen durchgeführt. BPH = gutartige prostatische

Hypertrophie. PIN = prostatische intraepitheliale Neoplasie. a = ein Gemisch von Zelltypen. b =

80% der Proben bestanden aus gutartigem fibromuskulärem Stroma. c = ein mikroskopischer Fokus des festgestellten

Krebses.

-

Tabelle

2: Pathologische Analyse von frischen Prostataproben

-

(3) Bestätigung des

epithelialen Ursprungs von Prostata-abgeleiteten Zelllinien

-

Der epitheliale Ursprung von Prostata-abgeleiteteten

Zelllinien wurde bestätigt

mittels Cytokeratinfärbung.

Cytokeratine sowohl mit hohem als auch niedrigem Molekulargewicht

wurden in allen 16 Zelllinien exprimiert, die aus 6 Radikalprostatektomieproben

(normale Prostata, Prostatakrebs, normale Samenblase) generiert

wurden. Mit Ausnahme einer frühen

Passage von 1519-CP exprimierten keine der Prostata-abgeleiteten

Zelllinien PSA oder PAP. Siehe Tabelle 3: F = Fibroblasten, NP =

normale Prostata, SV = Samenblase, CP = Prostatakarzinom. a = enthält

sowohl hoch- als auch niedermolekulare Keratine. n =

PSA- und PAP-Expression wurde bei Kulturpassage Nr. 5 festgestellt,

trat aber im weiteren Verlauf der Passage in vitro nicht mehr auf. c = die beobachtete Färbung wurde als möglicher

Hintergrund festgestellt.

-

Tabelle

3: Immunzytochemische Analyse von unsterblich gemachten epithelialen

Prostata-Zelllinien

-

(4) Zelloberflächenphenotypisierung

-

Zelloberflächenphenotypisierung wird beschrieben

in Beispiel II, Tabelle 6.

-

(5) Genetische Analyse

von epithelialen Prostata-Zelllinien

-

Allelischer Verlust auf Chromosom

8 ist in Zusammenhang gebracht worden mit PIN und invasivem Prostatakrebs

und repräsentiert

somit ein alternatives Verfahren, um epitheliale Zelllinien, die

von Prostatakrebsproben abgeleitet sind, zu charakterisieren. Die

Untersuchung des allelischen Verlustes an 10 verschiedenen Genorten

auf Chromosom 8p unter Verwendung der PCR (Polymerase-Kettenreaktion)

zeigte einen Verlust der Heterozygotie (LOH) an einem Genort in

1 von 9 untersuchten nicht-klonierten Krebs-abgeleiteten Zelllinien,

was vermuten lasst, dass dies eine etablierte Langzeit-primäre Prostata-Zelllinie

ist. Obwohl äußerst genau

darauf geachtet wurde, nur die reinst möglichen Tumorfragmente für die in

vitro-Kultivierung zu sezieren, zeigte die nachfolgende mikroskopische

Auswertung der ursprünglichen

Tumorproben eine veränderliche Mischung

von gutartigem Epithel BPH, PIN und/oder invasivem Tumor (siehe

Tabelle 2), das LOH maskieren könnte,

was die Epithelzellklonierung für

eine genaue Charakterisierung erfordert. Eine definitive genetische Charakterisierung

der epithelialen Prostatazellkulturen, die hier beschrieben sind,

sowie die Einzelzellklonierung der Zelllinien werden nachstehend

beschrieben.

-

Beispiel II

-

Einzelzellklonierung und

Charakterisierung von unsterblich gemachten malignen epithelialen

Prostatazellen

-

Material und Methoden

-

Erzeugung von primären Zellkulturen.

Gewebeproben für

die Erzeugung von Zelllinien wurden aus sechs Patienten entnommen,

die Radikalprostatektomie am NCI zur Behandlung von mittel- bis

hochgradig lokalisiertem Prostatakrebs (Gleason-Grad 6–8, Tumorphasen

T2C bis T3C) unterzogen wurden. Frische Prostatektomieproben, die

direkt aus dem Operationssaal erhalten wurden, wurden unter sterilen

Bedingungen von einem Pathologen seziert.

-

Gewebe, das bei "gross inspection"

als normale Prostata, Prostatakrebs oder normale Samenblasengewebe

bezeichnet wurde, wurde gesondert zur Erzeugung von Zellkulturen

jeweils zerkleinert. Kulturen wurden angelegt durch mechanisches

Zertrümmern

(Fragmente mit einem Durchmesser < 1

cm) oder durch enzymatischen Verdau (Fragmente mit einem Durchmesser > 1 cm) (21). Proben

von den Patienten 1510 und 1512 wurden durch enzymatischen Verdau

vorbereitet, während

nachfolgende Kulturen durch mechanisches Zertrümmern erzeugt wurden. Für den enzymatischen

Verdau wurde das zerkleinerte Gewebe in 100 ml Verdaumedium suspendiert

und auf einem Rührtisch über Nacht

bei Raumtemperatur stehen gelassen. Die erhaltene Einzelzellsuspension

wurde dann mit sterilem PBS gewaschen, in Wachstumsmedium resuspendiert

(siehe unten) und in Platten mit 6 Näpfchen gegeben, die mit Typ-I-Rattenschwanz-Collagen

(Collaborative Biomedical Products, Bedford, MA) beschichtet waren.

Für die

mechanische Zertrümmerung

der Proben wurden Gewebefragmente in einem kleinen Volumen von Wachstumsmedium

vorsichtig in 2–2

mm große

quadratische Stücke

zerwürfelt.

Die erhaltene Gewebe- und Zellaufschwämmung wurde in Platten mit

6 Näpfchen

gegeben. Alle Kulturen wurden in einem Volumen von 1 ml pro Näpfchen angesetzt

und bei 37°C

und 5% CO2 inkubiert. Sie wurden für 2–3 Tage

in Ruhe stehen gelassen, um es den lebenden Zellen und den Gewebestücken zu

ermöglichen,

sich niederzusetzen und sich an den Napfwandungen anzuheften. Anschließend wurden nicht

angeheftete Zelltrümmer

vorsichtig abgesaugt und die Näpfchen

mit 3–5

ml frischem Wachstumsmedium gespült.

Kulturmedium wurde routinemäßig alle

2–4 Tage

ausgetauscht und proliferierende adhärente Zellen wurden passagiert

nach Ablösung

mit Trypsin. Etablierte wachsende Kulturen wurden in Gewebekulturflaschen

(Falcon, Becton Dickinson, Lincoln Park, NJ) gehalten. Wachstumsmedium

für Prostata-

und Samenblasen-Epithelial-Zelllinien bestanden aus keratinocytenserumfreiem

Medium (Keratinocyte-SFM, GIBCO-BRL, Grand Island, NY), das 25 μg/ml Rinderhypophysenextrakt,

5 ng/ml epidermalen Wachstumsfaktor, 2 mM L-Glutamin, 10 mM HEPES-Puffer,

Antibiotika und 5% Hitze-inaktiviertes fetales Rinderserum (FBS)

(Biofluids, Rockville, MD) enthielt. Für das Anlegen von epithelialen

Kulturen aus frischen Gewebeproben wurde die Konzentration an fetalem

Rinderserum auf 1– 2%

reduziert und/oder Choleratoxin (Sigma, St. Louis, MO) in einer

Menge von 10–20

ng/ml wurde als Schutz gegen das Überwachsen von Fibroblast-Verunreinigungen hinzugefügt. In dem

seltenen Fall, dass Fibroblasten in epithelialen Zellkulturen weiterbestehen,

war die differentielle Trypsinierung (Inkubation für 1–2 min bei

37°C, gefolgt

vom Auswaschen losgelöster

Fibroblasten, um die adhärenteren

epithelialen Zellen zu behalten) äußerst erfolgreich in der Erzeugung

reiner epithelialer Zellkulturen.

-

Autologe Fibroblast-Zelllinien wurden

aus mechanisch zerkleinerten gutartigem stromalem Prostatagewebe

erzeugt und in RPMI 1640-Medium kultiviert, das 10% Hitze-inaktiviertes

FBS enthielt. Die mit autologem Epstein-Barr-Virus transformierten

B-Zelllinien wurden unter Verwendung von StandardMethoden erzeugt und

in RPMI 1640 mit 10% fetalem Rinderserum kultiviert.

-

Metastatische Prostatakrebs-Zellkulturen.

Die adhärenten

Zelllinien LNCaP, DU145, PC-3

(ATCC, CRL1740, HTB 81 bzw. CRL1435) und TSU-Prl (erhalten von Dr.

William Isaacs, John Hopkins University, Baltimore, MD; wie beschrieben

in Iizumi et al., J. Urol. 137: 1304– 1306, 1987) wurden in RPMI

1640-Medium, supplementiert mit 10% fetalem Rinderserum, gehalten.

-

Das Unsterblichmachen von primären Zellkulturen.

Das Unsterblichmachen von Zellkulturen wurde erreicht durch Transduktion

von aktiv proliferierenden Zellen mit einem rekombinanten Retrovirus,

das für

die transformierenden Proteine E6 und E7 des humanen Papillomavirus

Serotyp 16 (HPV 16) und den eukaryotischen Selektionsmarker Neomycin

Phosphotransferase, bezeichnet als LXSN16E6E7 (erhalten von Dr.

Denise Galloway, Fred Hutchinson Cancer ResearchCenter, Seattle,

WA) (22), kodiert. Als Vorbereitung für das Unsterblichmachen wurden

kurzeit-epitheliale Zellkulturen (Kulturpassagen 1–3) 1 :

2 geteilt und für

mindestens 48 Std. am Boden der Platten mit 6 Näpfchen anheften gelassen, wobei

50–60%

konfluente Kulturen erhalten wurden. Zur Transduktion mit dem LXSN16E6E7

Retrovirus wurde das Kulturmedium ersetzt durch den von der Retrovirus-Produktionslinie

PA317 gesammelten Kulturüberstand

(22) in Anwesenheit von 10 μg/ml DEAE-Dextran

(Sigma) für

eine Zeitdauer von 24 Std.

-

Einzelzellklonierung der unsterblich

gemachten Zellkulturen. Klonale Populationen von unsterblichen epithelialen

Zellkulturen wurden regeneriert für die Verwendung in Studien

zur Charakterisierung von LOH. Kurz gesagt wurden konfluente Zellkulturen

mit Trypsin geerntet, gewaschen und gezählt. Zellen wurden in Keratinocyt-Wachstumsmedium

(siehe oben) seriell verdünnt

auf eine Konzentration von 2–5

Zellen pro ml und in 8–10

einzelne Flachboden-Mikrokulturplatten mit 96 Näpfchen in einer Menge von 200 μl/Näpfchen (≤ 1 Zelle/Näpfchen)

verteilt. Näpfchen

mit konfluentem Inhalt, die von Verdünnungen < 1 Zelle/Näpfchen herrührten, wurden auf Platten mit

24 Näpfchen

expandiert, um zu gewährleisten,

dass genug Zellen für

DNA-Extraktion und Cryo-Konservierung zur Verfügung standen.

-

Immunzytochemische Analyse. Für die immunzytochemische

Untersuchungen von unsterblich gemachten kultivierten Zellen wurden

Zellen mit Trypsin geerntet, gewaschen und pellettiert. Zellpellets

wurden anschließend

in 10% gepuffertem Formalin fixiert und in Paraffin eingebettet.

Frische Gewebeschnitte von Prostataproben wurden ebenfalls in Formalin

fixiert und in Paraffin eingebettet. Fünf Mikronschnitte wurden auf frischen

Tumorproben und kultivierten Zellblöcken und auf geladenen Objektträgern angebracht

(Fisher Scientific, Pittsburgh, PA) (23). Immunzytochemie wurde

durchgeführt

unter Verwendung der Avidin-Biotin-Peroxidase-Komplexmethode

und der folgenden primären

Antikörper:

Monoklonales anti-humanes prostataspezifisches Antigen (PSA) (Dako

Corp. Carpenteria, CA); polyklonale anti-humane prostatische saure

Phosphatase (PAP) (Dako Corp., Carpenteria, CA); antihumanes Cytokeratin

CAM 5.2 (Becton-Dickinson, San Jose, CA); und anti-humanes Cytokeratin

AE1/AE3 (Boehringer-Manheim, Indianapolis, IN). Zelllinien und Tumorgewebeschnitte

wurden beurteilt auf der Grundlage des Prozentsatzes an eingefärbten Zellen

(< 25%, 25–50%, 50–75% oder > 75%) sowie der Intensität der Färbung (1+

bis 4+).

-

Fließzytometrie. Für zukünftige Studien

und weitere Charakterisierung war es von Interesse, das Ausmaß der Expression

von Oberflächenmolekülen zu ermitteln,

die immunologische Bedeutung für

die Langzeit-epithelialen Prostata-Zelllinien besitzen. Unsterblich

gemachte Zellkulturen wurden geerntet und mit den folgenden monoklonalen

Antikörpern

gefärbt:

CD54 (Anti-ICAM-1), CD80 (Anti-B7.1), CD86 (Anti-B7.2) (Becton-Dickinson),

W6/32 (Anti-HLA-A, B, C) und L243 (Anti-HLA-DR) (ATCC, Rockville,

MD) (21). Um die Oberflächenexpression

von MHC-Molekülen

zu erhöhen,

wurden Zellen in Anwesenheit von IFN-γ 500

U/ml für

72 Std. vor der fließzytrometrischen

Analyse kultiviert.

-

Mikrodissektion und DNA-Extraktion.

Mikrodissektion ausgewählter

Foci normaler epithelialer Prostatazellen oder invasiver Tumorzellen

aus formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeproben, wurden

unter unmittelbaren lichtmikroskopischen Bedingungen, wie vorher

beschreiben (24, 25, 26) durchgeführt. Kurz gesagt wurden nicht

gefärbte

formalinfixierte, in Paraffin eingebettete 5 Mikron dicke, histologische

Gewebeschnitte auf Glasobjektträgern

vorbereitet und zweimal mit Xylol deparaffiniert, zweimal mit 95%igem

Ethanol gewaschen, mit Eosin gefärbt

und luftgetrocknet. Die Nachbarsektion wurde mit Hematoxylin und

Eosin gefärbt.

Bestimmte interessierende Zellen wurden von den mit Eosin gefärbten Objektträgern ausgewählt und mittels

einer modifizierten Wegwerf-Injektionsspritze

mit einer Nadelgröße von 30

Gauge mikroseziert. DNA wurde aus 1 – 5 × 103 Zellen

extrahiert, die durch Mikrodissektion erhalten wurden. In einigen

Fällen

wurden Zellen mehrerer benachbarter sezierter Tubuli des Krebs-

oder normalen Epithelgewebes kombiniert. DNA wurde ebenfalls aus

1 – 5 × 104 Zellen extrahiert, die aus schnell wachsenden

unsterblichen Kulturen erhalten wurden. Die Zellen wurden sofort

in einer Lösung

(20 μl für mikrosezierte

oder 200 μl

für kultivierte

Zellen) resuspendiert, die 0,01 M TRIS-HCL, pH 8,0, 1 mM EDTA, 1%

Tween 20 und 0,1 mg/ml Proteinase K enthielt, und über Nacht

bei 37°C

inkubiert. Nach der Inkubation wurde die Mischung für 5–10 min

gekocht, um die Proteinase K zu inaktivieren, und bei 4°C für die nachfolgende

Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Analyse aufbewahrt.

-

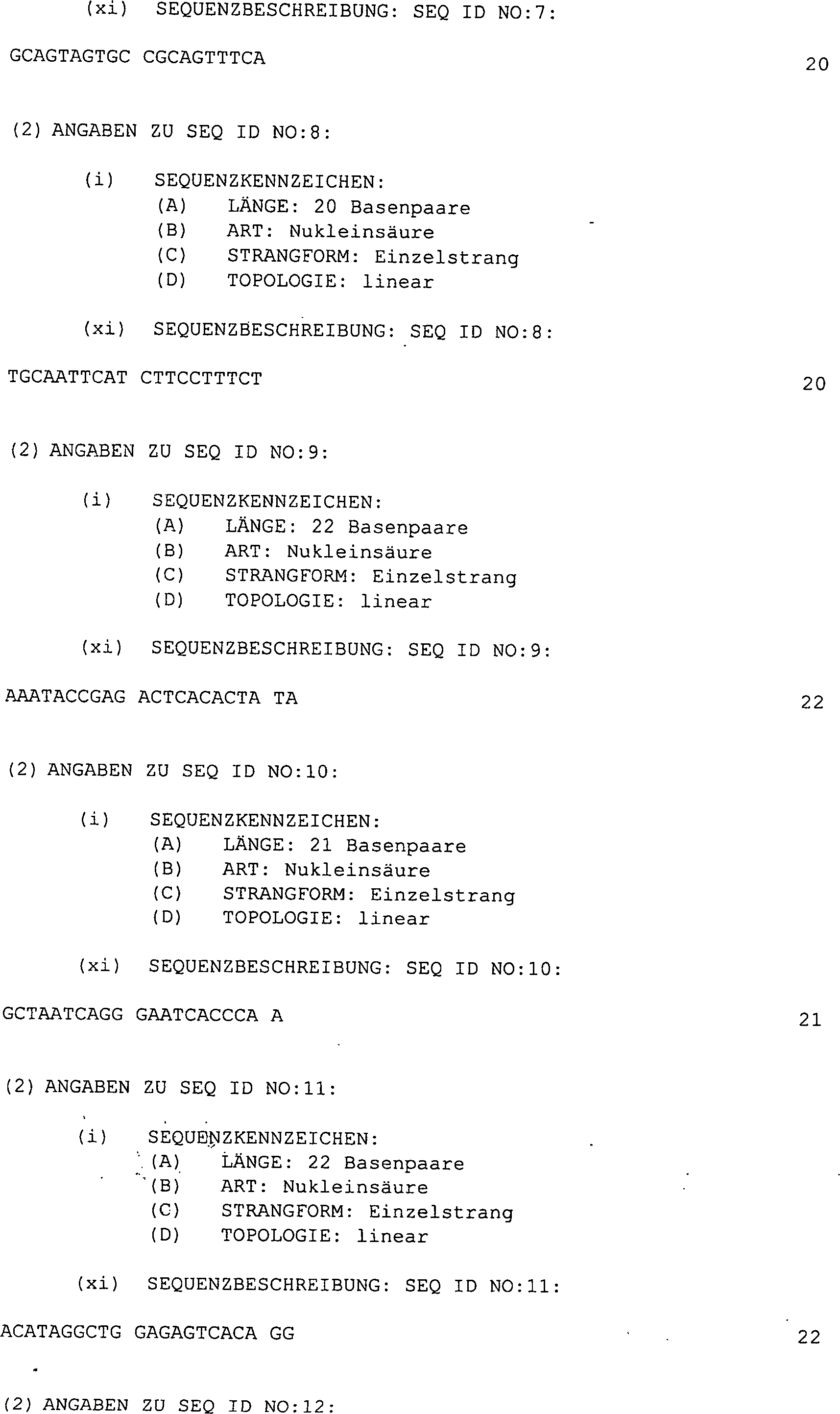

Ermittlung des Verlustes der Heterozygotie.

Die polymorphen DNA-Marker, die für den Nachweis von LOH auf

Chromosom 8p12–21

untersucht wurden, enthielten: SFTP-2, D8S133, D8S136, NEFL, D8S137, D8S131,

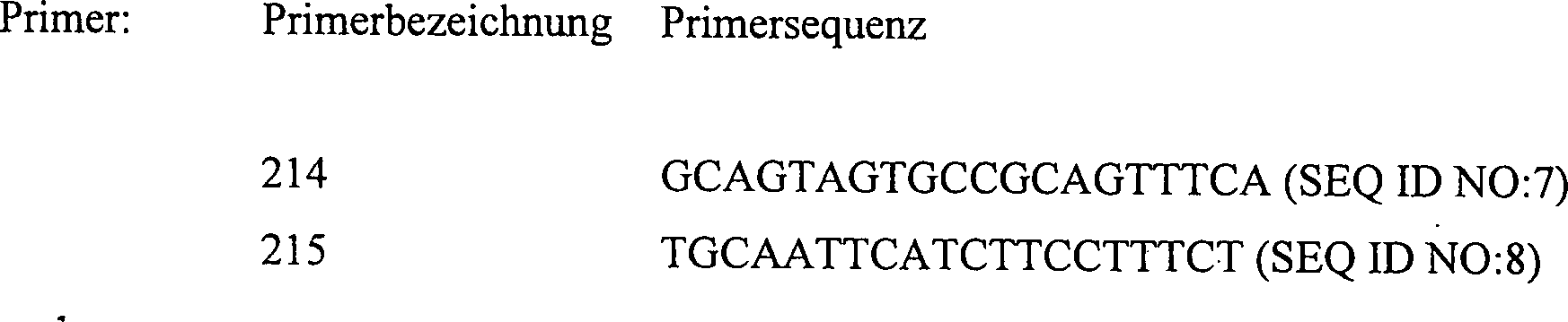

D8S139 und ANK. Die PCR-Primer-Paare, die zur Amplifizierung der

DNA-Mikrosatellitenmarker verwendet wurden, sind Folgende:

-

1)

SFTP-2

Nukleinsäuresequenzen:

L16861

-

Amplifizierte Seq. Min Länge: 0,111

Amplifizierte

Seq. Max Länge:

0,157

Vgl. Wood, S., Genomics 24: 597–600, 1994. SFTP2-kartiert

in der Region zwischen 8p11– 8p22.

-

2)

D8S133

Nukleinsäuresequenzen:

M73471

-

Amplifizierte Seq. Min. Länge: 0,094

Amplifizierte

Seq. Max. Länge:

0,112

Vgl. Wood, S. Cytogenet Cell Genet 58: 1932, 1991; Wood,

S., Genomics 13: 232, 1992.

-

-

Amplifizierte Seq. Min. Länge: 0,071

Amplifizierte

Seq. Max. Länge:

0,089

Vgl. Wood, S., Cytogenet Cell Genet 58: 1932, 1991.

-

4)

NEFL

Nukleinsäuresequenzen:

L04147

-

Amplifizierte Seq. Min. Länge: 0,137

Amplifizierte

Seq. Max. Länge:

0,147

Vgl. Rogaev, E., Hum. Mol. Genet. 1: 781, 1992.

-

5)

D8S137

Nukleinsäuresequenzen:

X61694

-

Amplifizierte Seq. Min. Länge: 0,152

Amplifizierte

Seq. Max. Länge:

0,161

Vgl. Wood, S., Cytogenet Cell Genet 58: 1932, 1991; Wood,

S., Nucleic Acids Res. 19: 6664, 1991.

-

-

Amplifizierte Seq. Min. Länge: 0,132

Amplifizierte

Seq. Max. Länge:

0,144

Vgl. Yu, CE., Hum. Mol. Genet. 3: 211, 1994.

-

-

Amplifizierte Seq. Min. Länge: 0,162

Amplifizierte

Seq. Max. Länge:

0,176

Vgl. Thomas, W., Hum. Mol. Genet. 2: 828, 1993.

-

8)

ANK

Nukleinsäuresequenzen:

D16990

-

Vgl. Polymeropoulos et al., Nucleic

Acids Res. 19: 969, 1991.

-

PCR wurde durchgeführt wie

vorher beschrieben (19). Kurz gesagt enthielten 12,5 ml PCR-Reaktionslösung 200

mM dATP, dGTP und dTTP; 40 μM

dCTP; 0,8 mM Primer (Research Genetics, Huntsville, Ala., oder synthetisiert

mittels eines Applied Biosystems DNA-Synthesizers); 2 μCi [α32P]

dCTP; 16 μM

Tetramethylammoniumchlorid (27); 1 × PCR-Reaktionspuffer (enthaltend 1,25 mM

MgCl2) und eine Einheit Taq-Poylmerase (Boehringer-Mannheim). Fünf Prozent

DMSO wurde zu den Reaktionen für

die Marker D8S133 und D8S137 hinzugefügt, um die Auflösung und

Amplifikation der Produkte zu verbessern. Reaktionen mit allen Markern wurden

wie folgt durchgeführt:

2 min bei 95°C,

gefolgt von 28–40

Zyklen (je nach Marker) des Annealing und der Extension (95°C für 30 s,

Annealing-Temperatur

für 30

s und 72°C

für 30

s) und eine zweiminütige

Inkubation bei 72°C.

Annea ling-Temperaturen für

jeden einzelnen Marker wurde nach einer anfänglichen Schätzung, bezogen

auf Primer-Länge

und Zusammensetzung, empirisch bestimmt.

-

Die markierten amplifizierten DNA-Proben

wurden für

5–10 min

bei 90°C

denaturiert und auf ein Gel geladen, das aus 7% Acrylamid (30 :

0,8 Acrylamid : Bisacryamid), 5,6 M Harnstoff, 32% Formamid und

1 × TBE

(0,089 M Tris pH 8,3, 0,089 M Borat, 0,002 M EDTA) bestand (28).

Proben wurden bei 95°C

für 2–4 Std. elektrophoriert.

Gele wurden dann auf Sequenziergel-Filterpapier (Bio-Rad) transferiert

und Audioradiographie wurde mit Kodak X-OMAT-Film durchgeführt. Das Kriterium für LOH war

mindestens 75% Verlust eines Allels im Vergleich zu einer autologen

frischen. PBL-Kontrolle, bestimmt durch direktes Untersuchen von

drei unabhängigen

Prüfern.

Wenn ausreichend DNA verfügbar

war, wurde LOH durch mindestens zwei unabhängige Experimente verifiziert.

-

Ergebnisse

-

Gewebe für die Zellkultur. Angesichts

der bekannten Schwierigkeiten, die mit der Erzeugung von unsterblichen

Prostata-Zelllinien von primären

(nicht metastatischen) Proben einhergehen, wurden die größten, grob

sichtbaren Tumorknötchen

(1–3 cm

im Durchmesser) zunächst

ausgesucht als Quelle für

frisches Gewebe für

die Generierung von Kulturen. Nachfolgende mikroskopische Analyse

der angrenzenden Gewebesektionen der ersten drei Vesuche (Patienten

1510, 1512 und 1519) zeigten, dass "Tumor"-Proben tatsächlich eine variable

Mischung von gutartigem prostatischen Epithel, gutartiger prostatischer

Hypertrophie (BPH), prostatischer intraepithelialer Neoplasie (PIN)

und invasiven Tumorzellen enthielten. Jedoch bestanden "normale" Proben

von Patienten 1512 und 1519 aus gutartigem prostatischem Epithel

(Tabelle 2).

-

Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, reines

Tumorgewebe für

das Anlegen von Tumorzelllinien von nachfolgenden Patienten zu erhalten,

wurden kleinere Gewebefragmente (< 1

cm) mit angrenzenden Sektionen beschafft, die für Gewebekultur, Gefrier- und

Paraffinsektionen bestimmt waren. Zusätzlich wurden, wann immer es

möglich

war, verschiedene ausgeprägte

Tumorgewebsfragmente aus einzelnen Proben selektiert für das Anlegen

der Kultur. Durch den Einsatz dieser strengeren Bedingungen war

es möglich,

Gewebesektionen zu erhalten, die mindestens 95% neoplastische Zellen

(PIN plus invasivem Krebs) in 6 von 7 Versuchen an drei Radikalprostatektomieproben

(Patienten 1532, 1535 und 1542) enthalten. Zusätzlich wurden Gewebefragmente,

die für

das Anlegen von drei gutartigen epithelialen Prostata-Zelllinien

und zwei benignen epithelialen Zelllinien der Samenblase geeignet

waren, erfolgreich aus diesen Radikalprostatektomieproben seziert (Tabelle

2).

-

Das Unsterblichmachen und die immunzytochemische

Charakterisierung von Prostataabgeleiteten Zelllinien. Alle bis

auf eine von den 17 Gewebeproben, die in Tabelle 2 (normale Prostata

aus Patient 1519) aufgelistet sind, wurden ohne Weiteres in Kurzzeit-Kultur

etabliert. Jedoch war die Zellproliferation relativ langsam und

die in vitro-Immortalisierung der epithelialen Zellkulturen war

nötig,

um schnell wachsende Kulturen zu etablieren, die im Stande waren, über 5–6 Wochen

hinaus zu überleben.

Adhärente

Mono-Layer-Kulturen wurden bei der zweiten oder dritten Passage

mit einem rekombinanten Retrovirus, der für die E6- und E7-transformierenden

Proteine von HPV 16 kodierte, transduziert. Dies ergab die Etablierung

von 16 Langzeit-epithelialen Zelllinien: 4 abgeleitet aus normaler

Prostata, 2 aus der Samenblase und 10 aus primären Tumorproben. Zusätzlich wurden

unsterbliche fibroblastische Linien, die aus prostatischem Stroma

angesetzt worden waren, in vier Patienten etabliert. Erfolgreiche

Transduktion wurde bestätigt

durch Zellüberlebensfähigkeit

in G418 bei einer Konzentration von 1 mg/ml und erweiterte Zelllebensfähigkeit

und rasche Proliferation jenseits von 50 Kulturpassagen im Vergleich

zu nicht unsterblich gemachten Zellen, die parallel dazu kultiviert wurden

(1A). Unter dem Mikroskop zeigten

die unsterblich gemachten epithelialen Prostatazelllinien alle eine

vergleichbare Morphologie, unabhängig

davon, ob sie von benignem oder malignem Gewebe stammten. Somit

war die Morphologie der Kulturen kein brauchbares Kriterium, um

benigne von malignen Zellen zu unterscheiden (1B).

-

Um die epithelialen und prostatischen

Ursprünge

der Prostata-abgeleiteten Zelllinien zu bestätigen, wurde Immunzytochemie

an Zellblöcken

aus aktiv wachsenden unsterblichen Kulturen durchgeführt (Tabelle 3).

Cytokeratine mit sowohl hohem als auch niedrigem Molekulargewicht

wurden von allen epithelialen Zelllinien, die in unserem Labor angelegt

wurden, einschließlich

solchen, die von normaler Prostata, normalen Samenblasen und Prostatakrebsproben

abgeleitet waren, exprimiert. Mehr als 75% der Zellen färbten mit

4 + Intensität, ähnlich der

Färbung

wie sie mit etablierten metastatischen Prostatakrebszelllinien LNCaP, DU145, PC-3 und TSAU-PR1 beobachtet werden

konnten. Somit war der epitheliale Ursprung dieser Kulturen bestätigt. Keine

nennenswerte Cytokeratinexpression wurde für Kontrollfibroblastenlinien

oder Melanomzellen beobachtet.

-

Obwohl positive Cytokeratinexpression

darauf hindeutete, dass Zelllinien, die aus primären Prostatakrebsproben generiert

wurden, eigentlich epithelialen Ursprungs waren, war es auch von

Interesse, die Expression der Prostata-assoziierten Proteine, PSA

und PAP, von diesen Kulturen zu bewerten. Nur die unsterbliche Prostatatumor-abgeleitete

Zelllinie, die aus Patient 1519 (1519-CPTX) generiert wurde, exprimierte

nachweisbare Mengen dieser Proteine (> 75% der Zellen, färbend mit 2 – 3 + Intensität, und > 75% mit 4 + Intensität) nach

5 Kulturpassagen. Nach 30 Kulturpassagen war die Expression von

PSA und PAP in 1519-CPTX

jedoch nicht mehr nachweisbar. Im Weiteren war die Expression in

den späten

Passagen dieser Zelllinie nicht durch IFN-5-aza-2'-Deoxicytidine

oder Dihydroxytestosteron induzierbar. Immunhistochemische Untersuchung

von fixierten Prostatakrebsgewebeschnitten zur Expression von PSA

und PAP zeigten oftmals schwache und heterogene Färbung von

Tumor-"Coals", wobei einige Tumorherde keine nachweisbare Expression

dieser Proteine zeigten. Im Gegensatz dazu färbten alle normalen Drüsen in demselben

mikroskopischen Schnitt kräftig und

gleichmäßig für PSA und

PAP (2). Die schwache

heterogene Expression von PSA und PAP von Prostatakrebszellen in

situ könnte

die Abwesenheit der Expression der unsterblichen Prostatatumor-abgeleiteten Zelllinien

erklären.

Jedoch korreliert der Mangel an Expression in den gutartigen epithelialen

Prostatazelllinien nicht mit der starken Expression, die in den

entsprechenden Gewebeschnitten beobachtet worden sind. Dies deutet

darauf hin, dass der Verlust der PSA- und PAP-Expression auch als

Folge der in vitro-Zellkultur

auftreten kann.

-

Untersuchung von Chromosom 8p auf

LOH in mikrosezierten Geweben. Wie vorstehend bemerkt, wurden unsere

"Prostatakrebs"-Zelllinien in den meisten Fällen tatsächlich von Gewebeproben abgeleitet,

die eine Mischung aus benignen und malignen Zelltypen enthielten

(Tabelle 2). Da alle Kulturen retrovirale Transformation benötigten,

um Langzeitproliferation induzieren zu können, und da transformierte

benigne und maligne epitheliale Prostatazellen morphologisch und

histochemisch nicht unterscheidbar waren, wurde die Verwendung der

LOH-Analyse als alternatives Mittel zur Charakterisierung der neu

etablierten Kulturen untersucht. LOH auf Chromosom 8p12–21 wurde

zuerst in mikrosezierten Herden von Tumor- oder normalen epithelialen

Zellen der entsprechenden frischen Gewebesektionen bewertet. Ein

Satz von 8 Mikrosatellitenmarkern, von welchen vorher gezeigt werden

konnte, dass sie einen hohen Prozentsatz an LOH in mikrosezierten Prostatakrebsproben

detektieren können

(19), wurde ausgewählt,

um Deletionen auf Chromosom 8p zu identifizieren. Der Satz der 8

Mikrosatellitenmarker ist im Stande, Deletionen an den Genorten

11 bis 21 des Chromosoms 8 zu identifizieren, wie in 3 gezeigt. Unter der Annahme,

dass Zellen, die im Mikroskop normal erscheinen, LOH als Vorläufer für die maligne

Transformation enthalten könnten,

wurden frische autologe PBL als normale Kontrolle für die LOH-Analyse

verwendet. Es stellte sich heraus, dass alle 6 Patienten heterozygot (informativ)

an 4 oder weiteren Genorten der 8 Genorte waren, die bei der Analyse

der DNA von frischem PBL untersucht wurden. Jedoch lieferten für 2 Patienten

(1519 und 1532) mikrosezierte Tumorproben keinen Hinweis auf LOH.

Dies zeigt, dass die LOH-Analyse möglicherweise für die Charakterisierung

von Zellkulturen, die von solchen Proben hergeleitet sind, nicht

geeignet ist (Tabelle 4).

-

Tabelle

4: LOH auf Chromosom 8p in mikrasezierten Foci von Prastatakrebs

oder benignem Epithel

-

-

Im Gegensatz dazu zeigten mikrosezierte

Tumore der Patienten 1510 und 1512 LOH an allen untersuchten informativen

Genorten. Für

Patient 1535 wurden 6 einzelne mikrosezierte Tumor-Foci untersucht

und alle zeigten ähnliche

LOH-Muster. Von Bedeutung ist, dass die LOH-Analyse von 12 einzelnen

mikrosezierten Tumoren des Patienten 1542 verschiedene LOH-Muster

zeigte, wobei 4/12 das Beibehalten aller untersuchten 16 informative

Allele zeigte (Tabelle 5). Mikroseziertes Normalepithel zeigte kein

Anzeichen von LOH auf Chromosom 8p mit der Ausnahme von Proben,

die von Patient 1510 stammten. Alle 3 "normalen" mikrosezierten Foci

des Patienten 1510 zeigten extensives LOH im Einklang mit dem LOH-Muster,

das in autologem Tumor beobachtet wurde. Dies verdeutlicht die Bedeutung

der Verwendung von PBL als Normalkontrolle für diese Art von Untersuchung.

-

Tabelle

5: LOH auf Chromosom 8p in mikrosezierten Prostatageweben und unsterblich

gemachte Zelllinien des Patienten 1542

-

LOH-Analyse von unsterblich gemachten

Zelllinien des Patienten 1542. Verlust von Heterozygotie in Zellkulturen,

die von Patient 1542 erzeugt wurden, war von besonderem Interesse

hinsichtlich der verschiedenen Muster von LOH, die sich in 12 charakteristischen

mikrosezierten Tumor-Foci zeigten. Dieser Patient lieferte aufschlussreiche

Informationen bezüglich

der Genorte D8S133, D8S136, D8S137, D8S131, D8S339 und ANK. Vier

von diesen Genorten wurden auf Verlust von Allelen in Kulturen näher untersucht,

die sich aus Tumoren normaler Prostata, normaler Samenblase und

normalen Fibroblasten ableiteten (Tabelle 5). Wiederholte Analyse

von „Bulk"-Kulturen

früher

Passagen (Passage 3, 6, 13) die aus Tumorgewebe gewonnen wurden und

als 1542-CP3TX bezeichnet wurden, zeigten

keinen LOH für

jeden der vier untersuchten Satellitenmarker. Jedoch zeigte 1542-CP3TX nach 21 seriellen Kulturpassagen (ungefähr 6 Monate)

einen Verlust des oberen Allels an allen vier untersuchten Genorten.

Dieses Muster des Allelenverlustes war identisch mit dem Muster, das

in dem mikrosezierten Tumorherd Nr. 7 gefunden wurde. Dreißig Einzelzellklone

wurden aus Passage 23 von 1542-CP3TX erzeugt.

Alle Klone zeigten ein Muster an LOH, welches identisch mit dem

der nicht klonierten späten

Kulturpassage und des mikrosezierten Tumors Nr. 7 war. Dies deutete

auf die klonale oder annähernd klonale

Zusammensetzung der "Bulk-Late"-Passage-Zelllinie

hin. Diese Befunde legten außerdem

nahe, dass die Unfähigkeit,

LOH in frühen

Passagen von 1542-CP3TX nachzuweisen, die

Anwesenheit von multiplen Tumorklonen in der "Bulk"-Kultur, die

verschiedene Muster an LOH besitzt, zeigen könnte, was den Nachweis von

LOH mit einer PCR-basierten Technik ausschließen würde. Um dies zu untersuchen,

wurden Einzelzellklone aus einer frühen Passage (Passage 8) von

1542-CP3TX

erzeugt und auf LOH untersucht (4).

Sieben der neun Klone offenbarten kein LOH bei D8S136 oder D8S131, ähnlich der

3/12 mikrosezierten Tumore des Patienten 1542. Jedoch zeigte ein

einzelner Klon (Klon 4) (1542-CP3TX.8.4)

ein Muster an LOH, was ähnlich zu

dem des mikrosezierten Tumors Nr. 7, der späten Passage von 1542-CP3TX und ihrer abgeleiteten Klone ist. Dies

zeigt, dass der (die) Tumor-Klon(e), der (die) in der "Bulk"-Kultur der späten Passage

vorherrschte(n), offensichtlich in sehr frühen Kulturpassagen vorherrschte(n).

Interessanterweise zeigte Klon 1 (1542-CP3TX.8.1)

der frühen

Passage 1542-CP3TX ein anderes Muster an LOH als das, was

bei den anderen 8 Klonen aus frühen

Passagen mit Verlust der unteren Allelen von D8S133, D8S136 und

D8S131 beobachtet wurde. Dies war wiederum im Einklang mit dem Muster

an LOH, welches in zwei mikrosezierten Tumoren (Nr. 1 und Nr. 3)

nachgewiesen wurde. Bemerkenswert ist, dass LOH nicht nachgewiesen

werden konnte in wiederholten Experimenten mit frühen und

späten

Passagen von unsterblich gemachten Kulturen von normalem prostatischem

Epithel der Samenblase oder von Fibroblasten des Patienten 1542.

Dies spricht gegen die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlust an Heterozygotie,

der in Tumor-abgeleiteten Zellen beobachtet wurde, ein Artefakt

der Kultur darstellte.

-

Untersuchung des Verlustes der Heterozygotie

auf Chromosom 8p12–21

in Zellkulturen, die aus den fünf

verbleibenden Patienten gewonnen wurden. In den Patienten 1510 und

1512 wurde LOH an verschiedenen Genorten in mikrosezierten Tumorproben

nachgewiesen (Tabelle 4). Jedoch konnten unsterblich gemachte epitheliale

Kulturen, die aus entsprechenden krebsenthaltenden Gewebeproben

erzeugt worden waren, keinen Verlust der Heterozygotie zeigen, wenn

sie auf dem "Bulk"-Niveau bei frühen

oder späten

Kulturpassagen untersucht wurden. In ähnlicher Weise konnten auch

Klone, die aus späten

Kulturpassagen (Passage 23 für 1510-CPTX,

Passage 31 für

1512-CPTX) kein Vorhandensein an LOH anzeigen. Dies könnte das

Vorhandensein bedeutender Mengen an normalem prostatischem Epithel

in den Gewebeproben, aus denen diese Kulturen generiert wurden,

widerspiegeln (Tabelle 2), verbunden mit einem übermäßigen Wachstum von normalen

Zellen in vitro. Das Klonieren dieser Zellkulturen bei sehr frühen Kulturpassagen

könnte

vielversprechendere Resultate ergeben.

-

Die Untersuchung von mikrosezierten

Tumor-Foci von den Patienten 1519 (ein Focus) und 1532 (8 Foci)

zeigte keinen Verlust der Heterozygotie (Tabelle 4). Dennoch wurden

Kulturen, die aus diesen Tumoren etabliert wurden, auf LOH geprüft. Im Falle

des Patienten 1519 zeigte die Untersuchung der "Bulk"-Kultur 1519-CPTX

die Beibehaltung der Heterozygotie bei 6 informativen Genorten,

die untersucht wurden. Jedoch zeigte ein Zellklon aus 11 Einzelzellklonen,

die aus Kulturpassage 24 gewonnen wurden, Verlust der Heterozygotie

an einem einzigen Genort, D8S 133. Im Falle des Patienten 1532 zeigte

die "Bulk"-kultivierte Linie 1532-CP2TX,

die aus einer von zwei Tumorzellproben (Tabelle 2) erzeugt wurde,

einen Verlust der Heterozygotie bei D8S 133, D8S 136 und NEFL, dies

allerdings nur nach anhaltender Kultivierung (Passage 24). Alle 10

Klone, die aus der späten

Kulturpassage erzeugt wurden, zeigten ebenfalls das gleiche Verlustmuster.

Jedoch zeigte eine unsterblich gemachte Kultur, die aus normalem

Prostatagewebe des Patienten 1532 gewonnen wurde, kein Anzeichen

von LOH, auch nicht nach 20 Kulturpassagen. In ähnlicher Weise behielt eine

autologe, unsterblich gemachte Fibroblastenlinie Heterozygotie an

den gleichen 3 Allelen bei, die bei 1532-CP2TX

verloren waren. Somit deutet der Verlust der Heterozygotie, der

bei einem einzigen 1519-CPTX-Klon und bei 1532-CP2TX

beobachtet wurde, darauf hin, dass diese Befunde den Verlust der

Heterozygotie widerspiegeln, der in einem In situ-Tumor-Focus vorhanden

ist, der nicht für

die Analyse seziert wurde.

-

Interessante Ergebnisse wurden mit

Kulturen erhalten, die von Patient 1535 gewonnen wurden. In diesem

Fall wurde ein umfassender Verlust der Heterozygotie in 6 verschiedenen

mikrosezierten Tumor-Foci dokumentiert, wobei alle das gleiche Verlustmuster

zeigten (Tabelle 4). Kulturen aus frühen und späten Passagen, die aus Prostatakrebs

erzeugt wurden, sowie aus normaler Prostata und normaler Samenblase,

zeigten keinen Verlust der Heterozygotie. In ähnlicher Weise zeigten 11 Tumorklone,

die bei Kulturpassage 27 generiert wurden, keinen Verlust. Jedoch

zeigte die Klonierung einer Tumorkultur einer frühen Passage (Passage 12) einen

Klon mit einem Muster an LOH, welcher den 6 mikrosezierten Tumor-Foci

glich (Klon 1535-CP1TX.14.3). Diese Ergebnisse

stimmen mit den Ergebnissen des Patienten 1542 überein und sprechen dafür, dass

die frühe

Klonierung von unsterblich gemachten Kulturen, die aus histologisch

heterogenen Prostatakrebsproben erzeugt wurden, notwendig sein könnte, um

reine Tumorkulturen zu erhalten.

-

Expression von MHC-Molekülen durch

unsterblich gemachte Zelllinien, die von Prostatakrebs abgeleitet

sind. Die Untersuchung der Oberflächen-MHC-Expression auf unsterblich

gemachten Tumor-abgeleiteten Zellenlinien war von Bedeutung bei

der Betrachtung der potentiellen Nützlichkeit dieser Linien für immunologische

Studien. Kulturen, die von allen 6 Patienten gewonnen wurden, exprimierten

signifikante Oberflächenmengen

an MHC-Klasse I und dem Adhäsionsmolekül ICAM-1,

wie durch Fließzytometrie

ermittelt wurde (Tabelle 6).

-

Tabelle

6: Zelloberflächenexpression

von MHC- und Adäsionsmolekülen durch

unsterblich gemachte epitheliale Prostatazelllinien

-

Keine der unsterblich gemachten Linien

exprimierten nachweisbare Mengen an MHC-Klasse-II-Molekülen oder an der B7-Familie

ko-stimulatorischer Moleküle

(B7.1, B7.2). Jedoch war es von Interesse zu ermitteln, ob die Expression

von MHC-Molekülen

in Anwesenheit von IFN-γ hochreguliert

werden könnte,

wie vorher für

Melanomzelllinen berichtet worden ist (29). Unsterblich gemachte

Tumor-abgeleitete Zelllinien 1532-CP2TX,

1535CP1TX und 1542-CP3TX

wurden in Anwesenheit von 500 U/ml IFN-γ für 72 Std. kultiviert und anschließend auf

MHC-Expression geprüft.

Alle Zelllinien wurden zur Expression signifikanter Mengen an MHC-Klasse-II-Molekülen veranlasst.

Zusätzlich

wurde die Expression von MHC-Klasse-I-Molekülen erhöht im Vergleich zu unbehandelten

Kontrollen (5C gegenüber 5A). Angesichts dessen repräsentieren

diese unsterblichen tumorabgeleiteten Zelllinien potentiell wertvolle

Reagenzien, um die CD4+ und CD8+-zellvermittelte Immunantwort

in Patienten mit primären

Adenokarzinom der Prostata zu studieren oder zu stimulieren.

-

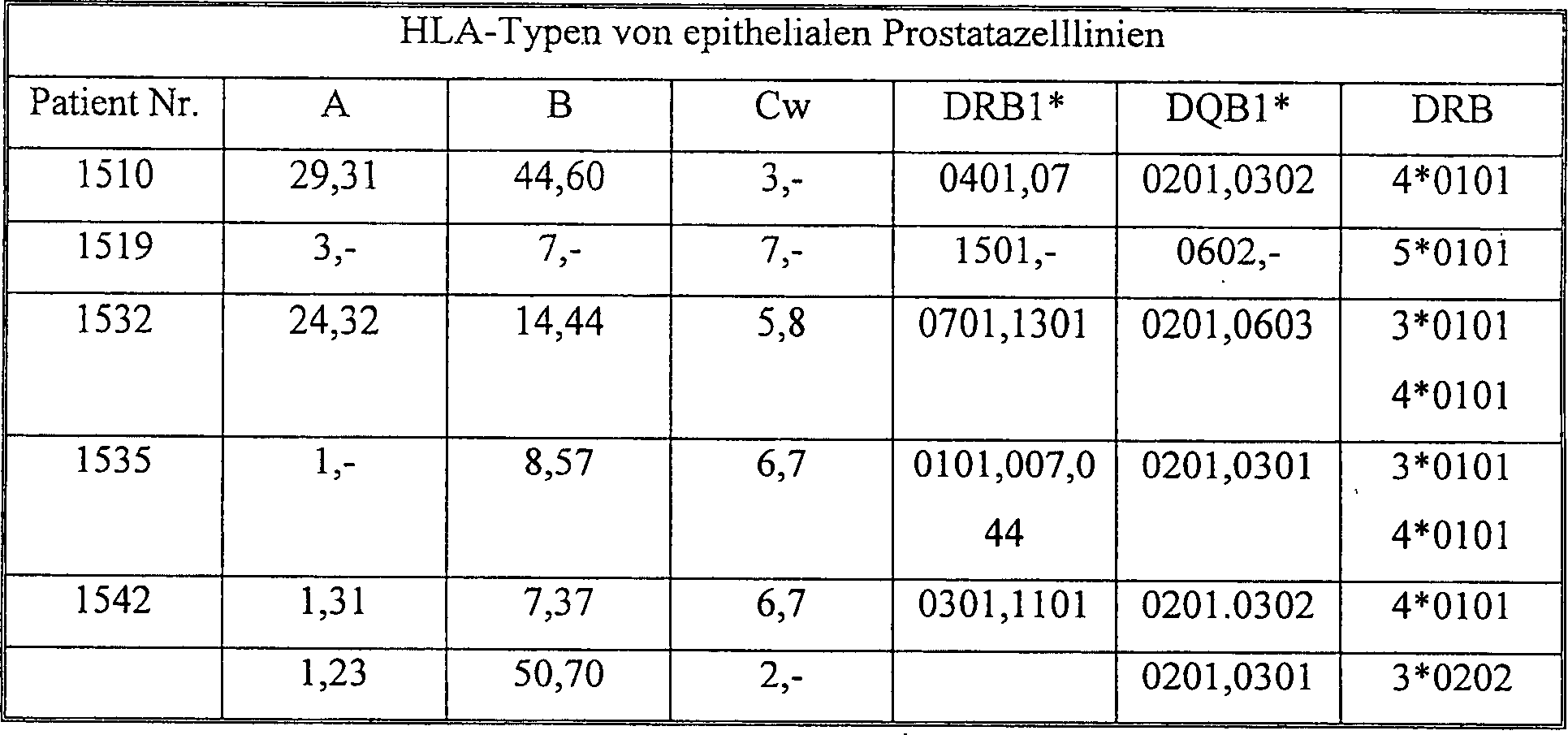

HLA-Typisierung von epithelialen

Prostatazelllinien. HLA-Typisierung wurde für jeden Patienten durchgeführt, von

dem epitheliale Prostatazelllinien stammten. Typen A, B und C wurden

durch Serotypisierung von Lymphozyten unter Verwendung von üblichen

Methoden bestimmt. Die Typen DR und DQ wurden durch Genotypisierung

von Lymphozyten nach üblichen

Methoden bestimmt. Die Ergebnisse der HLA-Typisierung sind in Tabelle

7 dargestellt.

-

-

Literaturstellen

-

- 1. Parker, S. L., Tong, T., Bolden, S. and Wingo, P. A.,

Cancer Statistics, 1996. CA Cancer J. Clin. 65: 5–27, 1996.

- 2. Isaacs, J. T., Isaacs, W. B. and Schalken, J. Comparative

aspects of multistep prostatic carcinogenesis in humans and rodents.

Prog. Clin. Biol. Res. 376: 261–288,

1992.

- 3. Webber, M. M., Chaproniere-Rickenberg, D. M. and Donohue,

R. E. Isolation and growth of adult human prostatic epithelium in

serum-free, defined medium. In: Methods for serum-free culture of

cells of the endocrine system, Seiten 47–61. New York: Alan R. Liss,

1984.

- 4. Peehl, D. M. Culture of human prostatic epithelial cells.

In: Culture of epithelial cells, Seiten 159–180. New York: Wiley-Liss,

1992.

- 5. Rhim, J. S., Webber, M. M., Bello, D., Lee, M. S., Arnstein,

P., Chen, L. and Jay, G. Stepwise immortalization and transformation

of adult human prostate epithelial cells by combination of HPV-18

and v-Ki-ras. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91: 11874–11878,

1994.

- 6. Bondou, P., Cussenot, O., Soliman, H., Villette, J. M., Teillac,

P., LeDuc, A. and Fiet, J. Distinct androgen 5 alpha-reduction pathways

in cultured fibroblasts and immortalized epithelial cells from normal

human adult prostate. J. Urol. 152: 226–231, 1994.

- 7. Lee, M., Garkovenko, E., Yun, J. S., Weijerman, P. C., Peehl,

D. M., Chen, L. and Rhim, J. S. Characterization of adult human

prostatic epithelial cells immortalized by polybrene-induced DNA

transfection with a plasmid containing an origin-defective SV40

genome: Int. J. Oncol. 4: 821–830,

1994.

- 8. Weijerman, P. C., König,

J. J., Wong, S. T., Niesters, G. M. and Peehl, D. M. Lipofection-mediated

immortalization of human prostatic epithelial cells of normal and

malignant origin using human papillomavirus type 18 DNA. Cancer

Res. 54: 5579–5583,

1994.

- 9. Brothman, A. R., Peehl, D. M., Patel, A. M. und McNeal, J.

E. Frequency and pattern of karyotypic abnormalities in human prostate

cancer. Cancer Res. 50: 3795–3803,

1990.

- 10. Brothman, A. R., Peehl, D. M., Patel, A. M., McDonald, G.

R., McNeal, J. E., Ladaga, L. E. und Schellhammer, P. F. Cytogenetic

evaluation of 20 cultures primary prostatic tumors. Cancer Genet.

Cytogenet. 55: 79–84, 1991.

- 11. Brothman, A. R., Patel, A. M., Peehl, D. M. und Schellhammer,

P. F. Analysis of prostatic tumor cultures using fluorescence in-situ

hybridization (FISH). Cancer Genet. Cytogenet. 62: 180–185, 1992.

- 12. Isaacs, W. B., Bova, G. S., Morton, R. A., Bussemakers,

J. D. und Ewing, C. M. of prostate cancer. Seminars in Molecular

biology Oncology 21: 514–521,

1994.

- 13. Carter, B. S., Ewing, C. M., Ward, ALS., Treiger, B. F.,

Aalders, T. W., Schalker, J. A., Epstein, J. I. und Isaacs, W. B.

Allelic loss of chromosomes 16q and lOq in human prostate cancer.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87: 8751–8755, 1990.

- 14. Bergenheim, U. S. R., Kunimi, K., Collies, V. P. und Ekman,

P. Deletion mapping of chromosomes 8, 10, and 16 in human prostatic

carcinoma. Genes, Chromosomes and Cancer 3: 215–220, 1991.

- 15. Sakar, W. A., Macoska, J. A., Benson, P., Grignon, D. J.,

Wolman, S. R., Pontes, J. E. und Crissman, J. D. Allelic loss in

locally metastatic; multisampled prostate cancer. Cancer Res. 54: