CN1100376C - 电机的双层同心式绕组或叠绕组型的电枢绕组的制造方法 - Google Patents

电机的双层同心式绕组或叠绕组型的电枢绕组的制造方法 Download PDFInfo

- Publication number

- CN1100376C CN1100376C CN96113238.8A CN96113238A CN1100376C CN 1100376 C CN1100376 C CN 1100376C CN 96113238 A CN96113238 A CN 96113238A CN 1100376 C CN1100376 C CN 1100376C

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- winding

- coil

- groove

- phase

- turn

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES

- H02K3/00—Details of windings

- H02K3/04—Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors

- H02K3/28—Layout of windings or of connections between windings

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC

- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION

- Y10T29/00—Metal working

- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture

- Y10T29/49002—Electrical device making

- Y10T29/49009—Dynamoelectric machine

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Windings For Motors And Generators (AREA)

- Manufacture Of Motors, Generators (AREA)

Abstract

在用于电机的双层同心式电枢绕组中,每极每相槽数设定为q。电枢绕组包括其相应于一极且其包含有彼此线圈节距不同的多个线圈的绕组。该线圈包含至少一个有不同于其它线圈匝数的线圈。槽数q设定为≥3。在一绕组的线圈数设定为(q-n),在此n=1,2,…和q-2。该线圈分布于槽内以形成产生磁动势正弦分布的双层同心式绕组。在另一布置中,双层同心式绕组或叠绕组内的每相极绕组数是极数的一半。在极绕组之一的线圈数设定为(2×(q-n))。

Description

本发明涉及用于有双层同心式线圈布置或叠绕组布置的电机的电枢绕组和制造这样的电枢绕组的方法。

图62是交流电机特别是三相感应电动机同心式电枢绕组的常用布置展开图,所示出的是三相,4级,48槽的电枢绕组。图63示出放置在槽中的电枢绕组的线圈布置。图62中的各虚线示出所放线圈的线圈边说明以与其上层边(外层边)重叠。图63的各弧线表示线圈的线圈端,而各黑圆点表示线圈边。数码1-48代表槽号,其在下文将表示为槽#1-#48。符号U1、U2、U3和U4表示U相的极绕组,符号V1、V2、V3和V4表示V相的极绕组,而符号W1、W2、W3和W4表示W相的极绕组。

仅有一线圈放在U相第一极绕组内的各槽#1和#2以构成同心线圈,而线圈放入在各槽对#2和#11,#3和#10与另一相的另一线圈(相应于绕组V4和W1的线圈)在一起以构成同心线圈。通常,放入在槽对#2和#11和槽对#3和#10内的线圈有相同的匝数,其数量是放入在槽对#1和#12内线圈的一半。所有的其它同心式绕组线圈在匝数上亦有上述的倍一半匝数关系。

日本已审查的专利申请公告号No.51-28125(1976)公开了如图64所示的电枢绕组布置。日本已审查的专利申请公告号No.60-36698(1985)公开了如图65所示的电枢绕组布置。没有出版物说明各线圈匝数的细节,但通常同样是放入在槽中与另一相的线圈在一起的线圈匝数是当仅有该线圈放入在该槽中时线圈匝数的一半。由此,所有的线圈通常有该倍一半匝数关系。

当在相应槽中的线圈有该倍一半匝数关系时,电枢绕组的磁动势波形是非正弦波形的。非正弦的磁动势引起大量谐波,其不利地使电动机的效率和功率因数降低或由于电磁振动使噪声增加。

为克服上述缺陷,现有技术已提出了正弦绕组布置,其中线圈的匝数是从槽到槽要改变的,以致磁动势的分布近似为正弦波。如日本未审专利申请公开号No.6-261479(1994)公开了电枢绕组布置成正弦、双层,同心式绕组,参见图67,来说明其布置。图67是三相,4极,48槽,在出线端U和X间形成两并联支路的电枢绕组展开图。当q是每极每相的槽数时,q=48/(3×4)=4。每相的每极绕组包括同心布置的4个连续线圈,以便组成双层同心绕组。该4个线圈互相连接以形成极绕组。由此,总体看该电枢绕组包含12个同心线圈,它们是U相的极绕组U1、U2、U3和U4,V相的极绕组V1、V2、V3和V4,和W相的极绕组W1、W2、W3和W4。这些线圈被放入在槽#5-#16中,且该极绕组的节距分别是11、9、7和5。如U相第1极绕组U1由节距11插入槽#5和#16的线圈,由节距9插入槽#6和#15的线圈,由节距7插入槽#7和#14的线圈和由节距5插入槽#8和#13的线圈组成,所有这些线圈相互顺序地放入。关于U相的其余各极以及其它连互各极也是4线圈以上述相同的方式由线圈节距11、9、7和5互连组成的。

图68说明各槽线圈的匝数。注意图68仅示出放入在相应槽内的线圈布置,而没示出是用作上层或下层线圈。在所示布置中各槽放入线圈的匝数与现有技术相同,但各相线圈数两倍于现有技术。例如,如图68所示,U相第1极绕组U1分布在槽#5-#8和槽#13-#16内,匝数顺序地变化从槽#5的28变到槽#6的21,槽#7的13和槽#8的5,从槽#13的5到槽#14的13,槽#15的21和槽#16的28,从而绕组U1构成为同心式绕组。另外,U相的第2极绕组U2分布在槽#17-#20和槽#5-#28内,匝数顺序地变化从槽#17的28到槽#18的21,槽#19的13和槽#20的5,从槽#25的5到槽#26的13,槽#27的21和槽#28的28,从而绕组U2成为同心绕组。由此,绕圈匝数顺序地变化从槽#1的5到槽#2的13,槽#3的21,槽#4的28,槽#5的28,槽#6的21,槽#7的13和槽#8的5,以致磁动势可变成近于正弦形。

由于上述布置要构成双层、同心式,图68槽#1-#4所放上和下层线圈的总匝数如为33,33、34和34。因此,放入各槽线圈的总匝数近于相同,这就表明各槽面积得以有效利用。

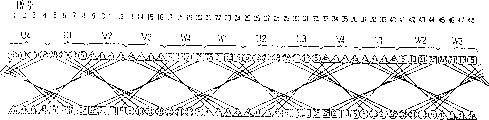

插入各槽的各线圈匝数决定要使绕组产生的磁动势近似正弦而使高频绕组系数近于零。如由Chukichi Okawa在“ShibauraReview”(1934年第8卷)的“关于感应电动机异常现象的理论研究”一文中有详细说明。图69说明图68所示电枢绕组中上和下层线圈的布置和各线圈的匝数。

图70A和70B分别示出在正弦绕组情况下和非正弦绕组情况下的磁动势分布。图71示出图70A所示正弦绕组和图70B所示非正弦绕组的绕组系数。

从这些图可看出正弦绕组可使磁动势接近正弦形且大大地降低高频绕组系数。

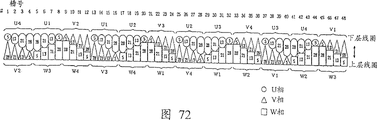

图72表示相应于图68所示绕组布置的放入各槽的上和下层线圈的布置和各线圈的匝数。首先,U相的所有极绕组U2-U4放入槽内以用作下层线圈。再把V相的所有极绕组V1-V4放入槽内用作下层线圈。最后,把W相所有极绕组W1-W4放入槽内用作上层线圈,以提供双层同心绕组。由于所有各相的绕组可同时放入槽内,该下线工作可简化,且可由下线机来完成把线圈放入槽内的工作。因此上述绕组布置可达到叠绕正弦绕组的同样效果,且绝缘物可机械地放入槽内。由此,在上述布置中放入各槽线圈的匝数改变应使由该绕组产生的磁边势成为接近正弦,从而电动机的特性也得以改进。

在如图62和66所示的常用同心绕组中,所有放入各槽的线圈且有在匝数方面的倍一半匝数关系。因此,由于磁动势不能成为正弦,大量的谐波引起电动机的效率和功率因数的下降或由于电磁振动而增加噪声。

采用图67所示正弦绕组的双层同心绕组克服了上述缺陷。把属不同相的线圈放入所有槽#1-#48内,不过从图72明显看出在这些槽中线圈匝数的差别是小的。要把绝缘物放入到所有槽内以将属不同相的线圈互相绝缘,这就导致增加了绕组装配的工序。

另外,在图67所示电枢绕组中,一些槽的上层线圈匝数非常不同于下层线圈。这些槽包括槽#1、#4、#5、#8、#9、#12、#13、#16、#17、#20、#21、#24、#25、#28、#29、#32、#33、#36、#37、#40、#41、#44、#45和#48。这些槽的每一个,一个线圈5匝,而另一线圈28匝。由于各槽绝缘物的尺寸要变化,也就需要准备大量不同类型的绝缘物。另外,当第1次放入槽内的线圈匝数较小时,该线圈和绝缘物在槽内的放置有时会不适当。其次是手工或机械下线变得困难或造成插入槽内绝缘物的位移,于是产品质量下降。由于极绕组有各不同的尺寸,不利的是需要有相当于极绕组的线圈成形模的量。

因此,本发明目的在于提供一种具有双层同心绕组或叠绕组布置的电机电枢绕组的制造方法,其中组成各极的线圈数得以减少,放入槽内绝缘物的数量和类型得以减少,且可易于机械地把线圈放入槽内。

本发明提供一种制造电机的三相电枢绕组的方法,其中每极每相槽数q设定为等于或大于3,电枢绕组包括与一个极对应的极绕组,包括具有彼此互不相同的线圈节距的多个线圈,其中至少一个线圈具有与其它线圈不同的匝数,在上述极绕组中的线圈数设定为(q-n),其中n=1,2,…,q-2,最小线圈节距设定为q或2q,上述线圈被插入多个槽中以分布其中,使得上述三相电枢绕组组成具有同心绕组分布的整数槽绕组。上述方法包括以下步骤:将包括与三相的第一极对应的三个绕组、和与三相的第四极对应的三个绕组的第一组绕组插入槽中,将包括与三相的第三极对应的三个绕组、和与三相的第二极对应的三个绕组的第二组绕组同时插入槽中,各步骤顺次执行。

根据上述方法,各极绕组的线圈数小于每极槽数,于是线圈成形模得以减少。放入不同相线圈的槽的数量得以减少。放入一个槽的二线圈匝数间的差别得以减少。该线圈可易于机械地放入槽内。

在每极每相槽中各线圈的匝数可设定不同的值,以使绕组产生的磁动势变成近似正弦。

其中N1,N2,N3,N4…N(q-n)是各个线圈的匝数,N1为最外层线圈匝数,在线圈是从最外层线圈顺次向内排列时,N1>N2≥N3≥N4…≥N(q-n)。或者,在各个线圈的匝数表示为N1,N2,N3,N4,…N(q-n)并且有表示如N1>N2≥N3≥N4…≥N(q-n)的关系,N2表示最外层线圈,并且线圈是从最外层线圈顺次向内排列时,相应线圈的匝数设定为N2,N1,N3,N4…N(q-n)。

在再一最佳形式中,其中多个线圈组成相应于一极的绕组的多个槽在圆周方向连续地彼此相邻。

在又一最佳形式中,在多个槽之间至少插有一槽,在多个槽中的多个线圈组成相应于一极的绕组,所说至少一槽用于其它极绕组。

本发明还提供一种制造电机的三相电枢绕组的方法,其中每极每相槽数q设定为等于或大于3,电枢绕组包括与一个极对应的极绕组,包括具有彼此互不相同的线圈节距的多个线圈,其中至少一个线圈具有与其它线圈不同的匝数,在上述极绕组中的线圈数设定为(q-n),其中n=1,2,…,q-2,最小线圈节距设定为q或2q,上述线圈被插入多个槽中以分布其中,使得上述三相电枢绕组组成具有同心绕组分布的整数槽绕组。上述方法包括以下步骤:将包括与三相的第一极对应的三个绕组、和与三相的第三极对应的三个绕组的第一组绕组插入槽中,将包括与三相的第四极对应的三个绕组、和与三相的第二极对应的三个绕组的第二组绕组同时插入槽中,各步骤顺次执行。

本发明还提供一种制造电机的三相六极电枢绕组的方法,其中每极每相槽数q设定为等于或大于3,电枢绕组包括与一个极对应的极绕组,极绕组包括具有彼此互不相同的线圈节距的多个线圈,其中至少一个线圈具有与其它线圈不同的匝数,在上述极绕组中的线圈数设定为(q-n),其中n=1,2,…,q-2,最小线圈节距设定为q或2q,上述线圈被插入多个槽中以分布其中,使得上述三相电枢绕组组成具有同心绕组分布的整数槽绕组。上述方法包括以下步骤:将包括与三相的第一相对应并具有相同极性的三个绕组、和与三相的第三相对应并具有与第一相对应的绕组的极性相反的极性的三个绕组的第一组绕组同时插入槽中;将包括与三相的第二相对应并具有相同极性的三个绕组、和与三相的第一相对应并具有与第二相对应的绕组的极性相反的极性的三个绕组的第二组绕组同时插入槽中;和将包括与三相的第三相对应的三个绕组、和与三相的第二相对应的三个绕组的第三组绕组同时插入槽中,各步骤顺次执行。

本发明的其它目的、特征和优点将从下面最佳实施例并参见附图的说明中会清楚体现,其中:

图1是根据本发明第1实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图2示出放入槽内线圈的匝数;

图3A和3B是绕组磁动势分布的图形;

图4示出正弦和非正弦绕组的绕组系数的比较图;

图5是第1实施例电枢绕组中的上层和下层线圈以及各线圈匝数布置图;

图6说明第1实施例电枢绕组的线圈布置;

图7说明放入槽内线圈的匝数;

图8是第1实施例变更形式电枢绕组的展开图;

图9说明根据本发明第2实施例的方法制造的电枢绕组中的上和下层线圈以及各线圈匝数的布置;

图10是表示从端部绕组边角度观察作为例子来说明第2实施例电枢绕组的布置;

图11说明作为另一例电枢绕组线圈的布置;

图12是根据本发明第3实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图13是根据本发明第4实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图14是第4实施例第1变更形式电枢绕组的展开图;

图15是从端部绕组边角度观察作为例子说明第4实施例电枢绕组线圈的布置;

图16是从端部绕组边角度观察作为另一例子说明第4实施例电枢绕组的线圈布置;

图17是第4实施例第2变更形式电枢绕组的展开图;

图18是第4实施例第3变更形式电枢绕组的展开图;

图19是根据本发明第5实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图20是第5实施例第1变更形式电枢绕组的展开图;

图21是作为一个例子说明第5实施例电枢绕组的线圈布置;

图22是作为另一例子说明第5实施例电枢绕组的线圈布置;

图23是根据本发明第6实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图24是第6实施例第1变更形式电枢绕组的展开图;

图25是第6实施例电枢绕组的线圈布置;

图26是第6实施例第2变更形式电枢绕组的展开图;

图27是第6实施例第3变更形式电枢绕组的展开图;

图28是作为一个例子说明第6实施例电枢绕组的线圈布置;

图29是作为另一个例子说明第6实施例电枢绕组的线圈布置;

图30是根据本发明第7实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图31是第7实施例第1变更形式电枢绕组的展开图;

图32是第7实施例电枢绕组的线圈布置图;

图33是根据本发明第8实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图34是第8实施例第1变更形式电枢绕组的展开图;

图35是第8实施例电枢绕组的线圈布置图;

图36是根据本发明第9实施例电枢绕组的展开图;

图37是第9实施例第1变更形式电枢绕组的展开图;

图38是第9实施例电枢绕组的线圈布置图;

图39是第10实施例的方法制造的电枢绕组的线圈布置图;

图40是第11实施例的方法制造的电枢绕组的线圈布置图;

图41是第12实施例的方法制造的电枢绕组的线圈布置图;

图42是第13实施例的方法制造的电枢绕组的线圈布置图;

图43是根据本发明第14实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图44是在第14实施例中放入槽内的线圈匝数说明图;

图45是在第14实施例电枢绕组的上和下层线圈和各线圈匝数的布置图;

图46是第14实施例电枢绕组的线圈布置图;

图47是在第14实施例电枢绕组中放入在槽内的线圈匝数的图;

图48是第14实施例电枢绕组变更形式的电枢绕组展开图;

图49是根据本发明第15实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图50是放入在第15实施例槽内的线圈匝数的图;

图51是在第15实施例电枢绕组的上和下层线圈和各线圈匝数的布置图;

图52是第15实施例电枢绕组的线圈布置图;

图53是第15实施例第1变更形式电枢绕组的线圈布置图;

图54是第15实施例第2变更形式电枢绕组的展开图;

图55是根据本发明第16实施例的方法制造的电枢绕组的线圈布置图;

图56是第16实施例变更形式电枢绕组的线圈布置图;

图57是根据本发明第17实施例的方法制造的电枢绕组的线圈布置图;

图58是根据本发明第18实施例的方法制造的电枢绕组的线圈布置图;

图59是根据本发明第19实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图60是根据本发明第20实施例的方法制造的电枢绕组的展开图;

图61是根据本发明第21实施例的方法制造的的电枢绕组的展开图;

图62是第1常用同心式电枢绕组展开图;

图63是图62所示电枢绕组的线圈布置图;

图64是第2常用同心式电枢绕组的线圈布置图;

图65是第3常用同心式电枢绕组的线圈布置图;

图66是第3常用同心式电枢绕组的展开图;

图67是形成正弦绕组形式的第5常用电枢绕组的展开图;

图68是在图67所示第5常用电枢绕组中放入在槽内的线圈匝数图;

图69是如图67所示第5常用电枢绕组的线圈布置图;

图70A和70B是图67所示第5常用布置的绕组磁动势分布图;

图71是现有技术的正弦和非正弦绕组的绕组系数比较图;和

图72是图68所示第5常用布置中的上和下层线圈和各线圈匝数的布置图。

本发明第1实施例将参见图1-8予以说明。在这些图中,标号1-48表示槽号,参考符号U1-U4表示U相极绕组,V1-V4表示V相极绕组和W1-W4表示W相极绕组。

在本实施例中,本发明适用于3相、4级48槽的电枢绕组。通过极绕组在电枢绕组端子U和×间形成2并联电支路。得到每极每相槽数q为48/(3×4)=4。各相的各极绕组由3(=q-1)同心分布的连续线圈组成。因此,该电枢绕组成为双层同心绕组并包括有U相级绕组U1、U2和U3,V相极绕组V1、V2和V3和W相极绕组W1、W2和W3的12个同心线圈。

组成各极绕组的线圈的线圈节距分别设定为11、9和7。如U相第1极绕组U1由线圈节距11放入在槽#1和#12的线圈、线圈节距9放入在槽#2和#11的线圈和线圈节距7放入在槽#3和#10的线圈所组成,这些线圈依次相互连接。U相各其它绕组和其它相的各绕组,以相应线圈节距11、9和7以如上述的相同方式依次相互连接。

图2示出放入在相应槽内的线圈匝数。注意图2所示仅是放入相应槽内线圈的布置但没示出该线圈在槽内是作为上层线圈或下层线圈。在本实施例中放入槽内的线圈匝数不同于现有技术。如在U相,第1极绕组U1分布在槽#1-#3和槽#10-#12内,匝数顺序地变化,从槽#1的31变到槽#12的18,和槽#3的12,从槽#10到12的槽#11的18,和槽#12的31,从而使绕组U1成为同心绕组。

另外,第2极绕组U2分布在#13-#15和槽#22-#24内,匝数顺序地变化从槽#13的31到槽#14的18,和槽#15的12,从槽#22的12到槽#23的18,和槽#24的31,从而使绕组U2成为同心绕组。另一方面,在槽#46、#47、#48、#1、#2和#3内,极绕线U4的匝数从12变到18和31,而极绕组U1的匝数变化是从31变到18和12。匝数的改变程度不同于如图70A所示的现有技术。但由于在实施例中的匝数阶式改变,磁动势分布可成为如现有技术的近似正弦。

图3A和3B分别示出本实施例正弦绕组和常用非正弦绕组中的绕组磁动势分布。图4示出该二绕组的绕组系数比较。由图3A、3B和4明显看出,通过利用本实施例的正弦绕组,磁动势分布可近似于正弦波且高频绕组系数可大大地减小。

由于上述布置成为双层同心式,放入到槽#2-#7内的上层和下层线圈的总匝数如是30,30,31和31。因此,放入各槽的上和下层线圈的总匝数近似一致,其表明各槽的截面得以有效利用。

图5是图1所示绕组布置中线圈的上和下层线圈匝数的布置。图6是图5所示线圈的布置。在图6中,各圆弧表示线圈端部,而各黑圆点表示线圈边。各小黑圆点示出仅有一线圈放入在该槽内的情况,而各大黑圆点示出有二线圈放入在该槽内的情况。另外各大黑圆点示出其线圈匝数大于各小黑圆点。

在线圈放入时,U相的所有极绕组U1-U4都第一次放入槽内,再把V相的所有极绕组V1-V4放入槽内,最后把W相的所有极绕组W1-W4放入槽内。当把极绕组放入槽内时,每相所有极绕组可同时放入槽内,以这种方式使双层同心绕组得以形成。放入线圈可以简化且可机械地把绕组放入槽内。

图7示出本实施例各槽内的线圈或线圈匝数。在常用正弦绕组组成的双层同心绕组中,线圈数与每极每相槽数相同,也就是说4个线圈用在每相每极中。因此,在所有槽内的上和下层线圈属于彼此不同的相。在这样的情况下,需在槽内放入绝缘物来使各线圈彼此分隔。然而,在上述实施例中,只有所有槽的一半被放入不同相的线圈,也就是24槽,它们是#46、#47、#2、#3、#6、#7、#11、#14、#15、#18、#19、#22、#23、#26、#27、#30、#31、#34、#35、#38、#39、#42和#43。

尽管对这些槽需要绝缘物,但对另外24槽#45、#48、#1、#4、#5、#8、#9、#12、#13、#16、#17、#20、#21、#24、#25、#28、#29、#32、#33、#36、#37、#40、#41和#44却不需要绝缘物。从而可大为减少电枢绕组装配步骤。在实施例中,每极每相的线圈数为3,这个数量比常用布置的小,从而使线圈模减少。

另外,一相的预先放入的线圈和其它相随后放入的线圈相互交错的线圈端部厚度约是单层同心绕组的一半。因此,由于线圈端部可用较小的力来成形,对线圈的损伤可减小且便于随后相线圈的放入。

在各槽二线圈匝数间的差别较小,也就是说线圈间截面的差别较小。因此,防止了第2层线圈放入对工作效率的影响,且可防止绝缘物在槽内的移位。根据实施例的上述布置,用如日本未审专利申请公开号No.7-154949所公开的下线机,可使线圈的放入机械化。

在如图1所示的绕组布置中,各包含2串联绕组的2并联极绕组在端子U和X间,且在该端子间提供2并联电支路。在图1中,各绕组对U1和U2,U3和U4,V1和V2、V3和V4、W1和W2以及W3和W4组成了并联电支路。参见图8第1实施例的变更形式,可由各绕组对U1和U3,U2和U4,V1和V3、V2和V4、W1和W3以及W2和W4组成并联电支路,其它的布置与图1所示的相同。

在实施例中各线圈匝数的情况下,相对基波的绕组系数是0.933,而对图67和70A所示的正弦绕组是0.908。因此,该绕组系数提高了约2.8%,其导致电动机特性的改善。

图2示例性地给出了各槽的线圈匝数。如有关U相绕组放入的槽,匝数的改变从N3(=12)到N2(=18),N1(=31),N1、N2和N3依次在槽#46-#3范围内,其中N3≤N2<N1。也就是匝数的改变从同心线圈最外N1到N2、N3等依次向里。

另外,第1实施例的电枢绕组组成了双层同心式绕组。

从图1槽#46-#3可看出,放入相应槽的槽圈总匝数是N3+N2,N2+N3,N1,N″1,N2+N3,和N3+N2。当N1设置为N1=(0.7-1.3)×(N+N3)时,所有槽内的匝数基本上是一致的。这就保证了各槽截面的有效利用。

图9-11说明本发明的第2实施例。第2实施例示出了类似于第1实施例的双层同心式绕组布置。但相应于各相相同极性的三极绕组分散布置在通过把电枢铁心的整个槽区分成了等分区而得到的相应分配区。如,图9所示,U相第1极绕组U1分散布置在槽#1-#3和#10-#12,V相第1极绕组V1分散布置在槽#33-#35和#42-#44,W相第1极绕组分散布置在槽#17-#19和#26-#28内。

U、V和W相的第2极绕组U2、V2和W2分散布置在通过把电枢铁心的整个槽区分成3等分区而得到的相应分配区,该分配区从第1极绕组的分配区空间或周围地位移π/2角度,相应于2π/P角度,此处P是极数。第3极绕组U3、V3和W3分散布置在通过把电枢铁心的整个槽区分成3等分区而得到的相应分配区,该分配区从第2极绕组分配区空间或圆周地位移π/2角度。第4极绕组U4、V4和W4分散布置在通过把电枢铁心的整个槽区分成了等分区而得到的相应分配区,该分配区从第3绕组分配区空间或圆周地位移π/2角度。

按下述规则把上述线圈放入槽内。首先把彼此分离2π/3角度的第1极绕组U1、V1和W1同时放入到相应的第1分配区。其次把彼此分离2π/3角度的第2极绕组U2、V2和W2同时放入到相应的第2分配区。第3极绕组U3、V3和W3以及第4极绕组U4、V4和W4依次放入到相应的第3和第4分配区。因此,通过4次放入工作完成了所有线圈的放入,其次数等于极数。

线圈放入的过程将随后参照图11予以说明。在第1线圈的放入中,相应于第1极绕组U1、V1和W1的一组线圈和相应于第4极绕组U4、V4和W4的另一组线圈置于没有示出的下线机上,以致这些线圈被同时放入槽内。从图11可看出,组成第1和第2极绕组18个线圈的所有线圈边位于槽的下侧。第1极绕组U1、V1和W1彼此相离240°电角度,且第4极绕组U4、V4和W4亦彼此相离240°电角度。第1和第2极彼此相离180°电角度。没有两个线圈同时放入同一槽,于是在放入时可防止线圈相互干扰。

在第2线圈的放入中,相应于第2极绕组U2、V2和W2的线圈组和相应于第3极绕组U3、V3和W3的另一线圈组被同时放入槽内。从图11可以看出,组成第3和第4极绕组18个线圈的所有线圈边位于槽的上侧。第2极绕组U2、V2和W2彼此相离240°电角度,且第3极绕组U3、V3和W3亦彼此相离240°电角度。第3和第4极彼此相离180°电角度。没有两个线圈同时放入同一槽,于是在放入时可防止线圈相互干扰。

在第2次放入时,相应于第3和第4极绕组的线圈被放入在槽内的上部而置于已放入槽内下侧的第1或第2极线圈的线圈边之上。由此,在第2实施例中,借助下线机通过两次放入操作来完成所有线圈放入到所有槽内的工作,其次数等于极数的一半。于是可减少操作工序。

在如上所述组成的电枢绕组中,两线圈边放入在各槽内,以便提供双层同心式电枢绕组。图10和11图解了线圈的布置。在该图解布置中,各相线圈端部是每极相继径向布置的,以使三相极绕组布置在相同环形区域内。于是绕组阻抗在相中得到平衡。根据第2实施例,线圈可机械地放入槽内以形成双层同心式绕组。

图12说明本发明的第3实施例。第3实施例示出4极48槽有4并联电支路的电枢绕组。由于三相包括4绕组,也就是分别为极绕组U1-U4,V1-V4,和W1-W4,该4并联电支路可提供在端子U和X间。第3实施例电枢绕组的其它布置与图1所示的相同。

根据第3实施例,并联电支路数可以设定为P,P是极数。于是可提高电枢绕组设计的自由度。当然并联电支路数可以是1。

图13说明本发明第4实施例。第4实施例示出4极60槽有2并联电支路的电枢绕组。得到每极每相槽数q为60/(3×4)=5。每相每极绕组由4(=q-1)同心分布连续线圈组成。由此,电枢绕组是由有U相极绕组U1、U2、U3和U4、V相极绕组V1、V2、V3和V4以及W相极绕组W1、W2、W″3和W4的12个同心线圈组成的双层同心绕组所形成的。

第4实施例示出甚至当槽数从48变到60时正弦绕组可形成为双层同心绕组。图15图解各槽线圈的匝数。如,U相绕组放入的有关槽,匝数变化从N4到N3、N2、N1、N1、N2、N3和N4依次在槽#57-#4范围内,其中N4≤N3≤N2<N1。也就是匝数变化从最外同心线圈N1到N2,N3等依次向里。

另外,第4实施例的电枢绕组形成为双层同心式。从图15的槽#57-#4可看出,放入相应槽内线圈的总匝数是N4+N2,N3+N3,N2+N4,N1,N1,N4+N2,N3+N3和N2+N4。当N1设定为N1=(0.7-1.3)×(N2+N4)=(1.4-2.6)×N3时,在所有槽内的匝数基本上是一致的。这表明各槽的截面得以充分利用。

图14说明第4实施例的第1变更形式,其中并联电支路数变化从2到4。如,在U相,极绕组U1-U4相互并联接到端子U和X间,以便在该端子间有4并联电支路。这样安装V和W各相。图15和16分别示出不同于图13和14所示绕组线圈布置的例子。同一相所有极的线圈都同时放入到图15布置的槽内,而在所有相的2极绕组都同时放入到图16布置的槽内。

图17说明第4实施例的第2变更形式,其中电枢绕组是由4极,72槽有2并联电支路的绕组形成的。得到每极每相槽数q为72/(3×4)=6。每相每极绕组是由5(=q-1)同心分布连续线圈组成的。于是电枢绕组是由有U相极绕组U1、U2、U3和U4,V相极绕组V1、V2、V3和V4以及W相极绕组W1、W2、W3和W4的12个同心线圈组成的双层同心绕组所形成的。

上述布置示出甚至当槽数变到72时,正弦绕组可形成为双层同心式绕组。U相线圈放入有关的槽#68-#5,匝数变化从Nf到N4,N3,N2,N1,N1,N2,N3,N4和N5依次在槽#68-#5范围内其中Nf≤N4≤N3≤N2<N1。也就是匝数从最外同心线圈N1到N2,N3,N4和N5环形,顺序地变化。

另外,第2变更形式的电枢绕组成为双层同心式。从图17的槽#68-#5可看出,放入相应槽内线圈的总匝数是N5+N2,N4+N3,N3+N4,N2+N5,N1,N1,N1,N5,+N2,N3+N4、N3+N4和N2+N5。当N1设定为N1=(0.7-1.3)×(N2+N5)=(0.7-1.3)×(N3+N4)时,在所有槽内的匝数基本上是一致的。这表明各槽截面得以充分利用。

图18说明第4实施例的第3变更形式。并联电支路数以第3实施例的方式从2-4变化。如,在U相,极绕组U1-U4相互并联接到端子U和X间,以便在该端子间有并联电支路。这样安装V和W各相。另外,在第4实施例中,极绕组U1、U2、V1、V1、W1和W2可同时放入槽内。于是通过两次放入线圈可把所有线圈放入槽内。

图19说明本发明第5实施例。第5实施例示出6极72槽在端子U和X间有并联电支路的绕组。得到每极每相槽数q为72/(3×6)=4。每相每极是由3(=q-1)同心分布连续线圈组成的。因此,电枢绕组是由有U相极绕组U1、U2、U3、U4、U5和U6,V相极绕组V1、V2、V3、V4、V5和V6以及W相极绕组W1、W2、W3、W4、W5和W6的18个同心线圈组成双层同心绕组所形成的。

从图19可看出,甚至当极数变化从4到16时,正弦绕组可形成为双层同心绕组。由于每相有6极绕组,并联电支路数可以是2或6。

如,U相绕组放入的槽#70-#3内,线圈匝数依次变化从N3到N2,N1,N1,N2和N3,其中N3≤N2<N1。也就是匝数变化从最外同心线圈N1到N2、N3等依次往里。另外,第5实施例电枢绕组形成为双层同心式。从图19槽#70-#3可看出,放入到相应槽的线圈总匝数是N3+N2,N2+N3,N1,N1,N3+N2,和N2+N3。当N1设定为N1=(0.7-1.3)×(N2+N3)时在所有槽的线圈匝数基本上是一致的。这就表明各槽截面得以有效利用。

图20示出第5实施例的第1变更形式。该电枢绕组在本变更形式中,形成为6极72槽有6并联电支路的绕组。于是,由于在6极布置中提供了6并联电支路,电枢绕组设计的自由度改善了。

图21和22示出用于图19和20所示绕组的6极72槽电枢绕组的线圈布置的两个例子。在图21的布置中,放入槽的线圈与图15所示布置有相同方式。

图22所示绕组布置中的绕圈放入过程下面将予以说明。在第1线圈放入中,相应于第1相的第1组绕组U1、U3和U5的线圈组和相应于第3相第1组绕组W6、W2和W4的另外线圈组置于没有示出的下线机上,以便这些线圈被同时放入槽内。从图22可看出,组成这些组的18个线圈的所有线圈边位于槽的下侧。第1相绕组U1、U1和U5彼此相隔360°电角度,且第3相绕组W6、W2和W6亦彼此相隔240°电角度。第1和第3相彼此相隔60°电角度。没有两个线圈同时放入同一槽,于是在放入时可防止线圈相互干扰。

在第2线圈的放入中,相应于第2相的第2组绕组V5,V5和V3的线圈组和相应于第1相的第2组绕组U2、U4和U6的另外线圈组同时放入槽内。从图22可看出,组成这些绕组的18个线圈的所有线圈边被放入在槽的上和下侧。第1相绕组U2、U4和U6彼此分隔360°电角度,且第2相绕组V5、V1和V3彼此分隔360°电角度。第1相和第2相彼此相隔60°电角度。没有两个线圈同时放入同一槽,于是在放入时可防止线圈相互干扰。

在第3线圈的放入中,相应于第3相的第3组绕组W1、W3和W5的线圈组和相应于第2相的第3组绕组V6、V2和V4的另外线圈组同时放入槽内。从图22可以看出,相应于这些绕组的18个线圈的所有线圈边放入在槽内上侧。第3相绕组W1、W3和W5彼此相隔360°电角度,且第2相绕组V6、V2和V4亦彼此相隔360°电角度。第2相和第3相彼此相隔60°电角度。没有两个线圈同时放入同一槽,于是在放入时可防止线圈相互干扰。

从图22可看出,在第2次放入中,相应于第1和第2相绕组的线圈被放入到槽内的上和下侧,而置于已放入槽内下侧的第1或第3相线圈的线圈边之上。最后,在第3次放入中,相应于第2和第3相绕组的线圈被放入到槽内的上侧,而置于已放入槽内下侧的第1到第3相线圈的线圈边之上。因此,在上述变更形式中,通过3次放入线圈把所有线圈放入到所有槽内,其次数等于极数的一半。因此减少了工序。

图23说明本发明的第6实施例,其中电枢绕组是由4极36槽有2并联电支路的绕组形成的。图24是变更为有4并联电支路的电枢绕组展开图。图25示出图23和24所示各电枢绕组的线圈布置。图26是形成为6极54槽有2并联电支路绕组的电枢绕组的展开图。图27是有6并联电支路的电枢绕组的展开图。图28示出如图26所示电枢绕组的线圈布置。图29示出示于图27电枢绕组的线圈布置。

图30和32说明本发明第7实施例。在第7实施例中的电枢绕组形成了3相4极60槽有2并联电支路的绕组。得到每极每相槽数q为60/(3×4)=5。每相的每极绕组由3=(q-2)同心分布连续线圈组成。因此,电枢绕线是由U相极绕组U1、U2、U3和U4,V相极绕组V1、V2、V3和V4,以及W相极绕组W1、W2、W3和W4的18个同心线圈组成双层同心绕组所形成的。

组成各极绕组的线圈节距分别设定为14,12和10。如,U相第1极绕组是由以线圈节距14放入在槽#1和#15的线圈,节距12放入槽#2和#14的线圈、节距10放入槽#3和#13的线圈所组成的,这些线圈相互有序地安排,在U相各另外的绕组和其它相的各绕组中,3线圈以相应的线圈节距14、12和10以上述相同的方式相互有序地安排。

在U相中,包括第1极绕组U1的线圈分布在槽#1-#3和#13-#15以形成同心线圈,U相包括第2极绕组U2的线圈分布在槽#16-#18和#28-#30内以形成同心线圈。

如,U相绕组放入槽#58-#3内的情况,该线圈匝数顺序地变化从N3到N2,N1,N1,N2和N3,其中N3≤N2<N1。也就是匝数变化从最外同心线圈N1和N2、N3等依次向里。另外,第7实施例的电枢绕组形成为双层同心式。从图19槽#70-#3可看出,如,在各槽#58-#3范围内放入在相应槽内的线圈总匝数是N#+N3,N2,N1,N1,N2和N3+N3。当N1设定为N1=(0.7-1.0)×N1=(1.4-2.6)×N3时,在所有槽的匝数基本上是均匀的。这表明各槽的截面得以有效利用。

图31示出第7实施例的变更形式。该电枢绕组形成为4级60槽有4并联电支路的绕组。由于每相由4极绕组,即相应的极绕组U1-U4,V1-V4和W1-W4所组成,可在端子U和X间提供4并联电支路。

根据本变更形式,并联电支路数可以设定为p,p是极数。因此电枢绕组设计的自由度得以增大。当然,该并联电支路数可以是1。

从图32可以看出,不同相的线圈所放入的槽是所有槽数的1/5,即12个槽,它们是槽#3、#8、#13、#18、#23、#28、#33、#38、#43、#48、#53和#58。这些槽需要绝缘物。仅有一个线圈放入各另外的槽内,它们是#1、#2、#4-#7、#9-#12、#14-#17、#19-#22、#24-#27、#29-#32、#4-#37、#39-#42、#44-#47、#49-#52和#54-#7。对这些槽不需要绝缘物。因此,电枢绕组装配步骤可大为减少。

图33和35说明本发明第8实施例。电枢绕组在第8实施例中形成为3相4极48槽有2并联电支路的绕组。得到每极每相槽数q为48/(3×4)=4。每相的每极绕组由3(=q-1)同心分布连续线圈组成。因此,电枢绕组是由U相极绕组U2、U2、U3和U4,V相极绕组V1、V2、V3和V4以及相极绕组W1、W2、W3和W4的12个同心线圈组成双层同心绕组所形成的。

如图35所示,组成各极绕组的线圈的线圈节距分别设定为13、11和9。如,U相第1极绕组U1由以线圈节距13放入在槽#1和#14内的线圈,节距11放入在槽#2和#13的线圈以及节距9放入在槽#3和#12的线圈而形成的,这些线圈相互有序地安排。在U相各另外的绕组和其它相的各绕组中,3绕圈以相应的节距13,11和9以上述相同的方式相互有序地安排。

在U相中,包括第1极绕组U1的线圈分布在槽#1-#3和#12-#14内以形成同心线圈。U相包括第2极绕组U2分布在槽#13-#15和#24和#26内以形成同心线圈。

如,U相绕组放入槽#48-#3内的情况,线圈匝数顺序改变,在槽#48-#2内从N1到N2和N3,在槽#1-#3内从N3到N2和N1,其中N3≤N2<N1。也就是匝数变化从最里的同心线圈N1到N2,N3等依次往外。另外,第8实施例的电枢绕组形成为双层同心式。从图35槽#48-#3可看出,如,在各槽#48-#3内,放入在相应槽内的线圈的总匝数是N1、N2+N3,N3+N2和N1。当N1设定为N1=(0.7-1.3)×(N2+N3)时,在所有槽的匝数基本上是均匀的。这就表明各槽的截面得以充分利用。

图34示出第8实施例的变更形式。在变更形式中的电枢绕组形成为4极48槽有4并联电支路的绕组。由于每相分别由4极绕组,即极绕组U1-U4、V1-V4和W1-W4所组成,在端子U和X间提供了4并联电支路。

根据该变更形式,并联电支路数可设定为p,p是极数。因此电枢绕组设计的自由度得以增大。当然并联电支路数可以是1。

从图35可看出,属于不同相的线圈所放入的槽是所有槽的一半,即24槽,它们是#2、#3、#6、#7、#10、#11、#14、#15、#18、#19、#22、#23、#26、#27、#30、#31、#34、#35、#38、#39、#42、#43、#46和#47。这些槽需要绝缘物。另外的槽则不需要绝缘物,这些槽是#1、#4、#5、#8、#9、#12、#13、#16、#17、#20、#21、#24、#25、#28、#29、#32、#33、#36、#37、#40、#41、#44、#45和#48。因此电枢绕组的装配步骤可大为减少。

图36和38说明本发明第9实施例。本实施例的电枢绕组形成为3相4极60槽有2并联电支路的绕组。得到每极相槽数q为60/(3×4)=5。每相的每极绕组由4(=q-1)同心分布连续线圈组成。因此,电枢绕组是由U相极绕组U1、U2、U3和U4,V相极绕组V1、V2、V3和V4以及W相极绕组W1、W2、W3和W4的12个同心线圈组成双层同心绕组所形成的。

如图35所示,组成各极绕组的线圈的线圈节距分别设定为17、15、13和11。如,U相第1极绕组U1是由以线圈节距17放入在槽#1和#18的线圈,节距15放入在槽#2和#17的线圈,节距13在放入在槽#3和#16的线圈和节距11放入在槽#4和#15的线圈所组成的,这些线圈相互有序地安排。

在U相各另外的绕组和其它相的各绕组中,3线圈以相应的节距13、11和9以上述相同的方式相互有序地安排。

在U相中,包括第1极绕组U1的线圈分布在槽#1-#4和#15-#18以形成同心线圈。U相包括第2极绕组U2的线圈分布在槽#16-#19和#30-#33内以形成同心线圈。

如,U相绕组放入槽#60-#4内的情况,线圈匝数顺序改变,在槽#60-#3内从N1到N2和N3,在槽#1-#4内从N4到N4,N3,N2和N1,其中N4≤N3≤N2<N1。也就是匝数变化从最里的同心线圈N1到N2,N3,N4等依次往外。

另外,第9实施例的电枢绕组形成为双层同心式。如,从图38槽#60-#4可看出,在各槽#60-#4内,放入在相应槽内的线圈的总匝数是N1,N2+N4,N3+N2和N4+N2。当N2设定为N1=(0.7-×1.3)(N2+N4)=(1.4-2.6)×N3时,在所有槽的匝数基本上是均匀的。这就表明各槽的截面得以充分利用。

图37示出第9实施例的变更形式。在变更形式中的电枢绕组形成为4极60槽有4并联电支路的绕组。由于每相分别由4极绕组即极绕组U1-U4、V1-V4和W1-W4组成,在端子U和X间可提供4并联电支路。

根据该变更形式,并联电支路数可设定为P,P是极数。因此电枢绕组设计的自由度得以增大。当然并联电支路数可以是1。

从图38可以看出,属于同一相的线圈所放入的槽是所有槽的3/5,即36槽,它们是#1-#3、#6-#8、#12-#14、#16-#18、#21-#23、#26-#28、#31-#33、#36-#38、#41-#43、#46-#48、#51-#53和#56-#58。#14、#15、#18、#19、#22、#23、#26、#27、#30、#31、#34、#35、#38、#39、#42、#43、#46和#47。上述槽不需要绝缘物。但也可把绝缘物放入这些槽内用于保持线圈的目的。仅有一线圈放入在各其它槽,它们是槽#4、#5、#9、#10、#14、#15、#19、#20、#24、#25、#29、#30、#34、#35、#39、#40、#44、#45、#49、#50、#54、#55、#59和#60。对这些槽不需要绝缘物。因此,电枢绕组装配步骤可大为减少。

图39说明本发明第10实施例。在第10实施例中的电枢绕组形成为3相4极60槽的绕组。得到每极每相槽为q为60/(3×4)=5。每相的每极绕组由3=(q-2)同心分布连续线圈组成。因此,电枢绕组是由U相极绕组U1、U2、U3和U4,V相极绕组V1、V2、V3和V4以及W相极绕组W1、W2、W3和W4的12个同心线圈组成双层同心绕组所形成的。

组成各极绕组的线圈的线圈节距分别设定为15、13和11。如,U相第1极绕组U1是由以线圈节距15放入在槽#和#16的线圈,节距13放入在槽#2和#15的线圈,和节距11放入在槽#3和#14的线圈所组成的,这些线圈相互有序地安排。

在U相各另外的绕组和其它相的各绕组中,3线圈以相应的节距15、13和11以上述相同的方式相互有序地安排。

在U相中包括第1极绕组U1的线圈分布在槽#1-#3和#14-#16以形成同心线圈。U相包括第2极绕组U2的线圈分布在槽#16-#18和槽#29-#31以形成同心线圈。

如,U相绕组放入槽#59-#3的情况,线圈匝数顺序改变,在槽#59-#1从N1到N2和N3在槽#1-#3从N3到N2和N1,其中N3<N2≤N1。也就是匝数变化从最里的同心线圈N1到N2、N3,N4等依次往外。另外,第9实施例的电枢绕组形成为双层同心式。如从图39槽#59-#3可看出,在各槽#59-#3内,放入在相应槽内的线圈的总匝数是N1、N2、N2+N3、N2和N1。当N1设定为N1=(0.7-1)×N1=(1.4-2.6)N3时,在所有槽内的匝数基本上是均匀的。这就表明各槽的截面得以充分利用。并联电支路数可设定为p,p为极数。当然并联支路数可以是1。

在第10实施例中,属于同一相的二线圈所放入的槽是所有槽的1/5,即12槽,它们是#1、#6、#11、#16、#21、#26、#31、#36、#41、#46、#51和#56。仅有一线圈放入到各其余的48槽内,它们是槽#2-#5、#7-#10,#12-#15,#17-#20、#22-#25、#27-#30、#32-#35、#37-#40、#42-#45、#47-#50、#52-#55和#57-#60。因此对这些槽就不需要绝缘物,电枢绕组装配步骤可大为减少。

图40说明本发明第11实施例。本实施例的电枢绕组形成为3相4极48槽的绕组。得到每极每相槽数q为48/(3×4)=4。每相的每个极绕组由3(=q-1)同心分布连续线圈组成。因此,电枢绕组是由U相极绕组U1、U2、U3和U4,V相极绕组V1、V2、V3和V4以及W相极绕组W1、W2、W3和W4的12个同心线圈组成双层同心绕组所形成的。

组成各级绕组的线圈的线圈节距分别设定为11、9和5。如,U相第1极绕组U1是由以线圈节距11放入在槽#1和#12内的线圈、节距9放入在槽#2和#11的线圈和节距5放入在槽#4和#9的线圈所组成的,这些线圈相互有序地安排。在U相各另外的绕组和其它相的各绕组中,3线圈以相应的节距11、9和5以上述相同的方式相互有序地安排。在U相中,包括第1极绕组U1的线圈分布在槽#1-#4和#9-#12内以形成同心线圈。U相包括第2极绕组U2的线圈分布在槽#13-#16和#21-#24以形成同心线圈。

如,U相绕组放入槽#45-#4的情况,线圈匝数顺序改变,从N3到O、N1、N2、N2、N1、0和N3,其中N3≤N2<N1。也就是匝数变化从最外的同心线圈N2到N1,N3等依次往里。另外,第11实施例的电枢绕组形成为双层同心式。如,从图40槽#45-#4可看出,在各槽#45-#4内放入在相应槽内的线圈的总匝数是N3+N2,N1、N1、N2+N3、N2+N3、N1、N1和N3+N2。当N1设定为N1=(0.7-1.3)×(N2+N3)时,在所有槽内的匝数基本上是均匀的。这表明各槽的截面得以充分利用。

在第11实施例中,属于不同相的二线圈所放入的槽是所有槽的一半,即24槽,它们是槽#1、#4、#5、#8、#9、#12、#13、#16、#17、#20、#21、#24、#25、#28、#29、#32、#33、#36、#37、#40、#41、#44、#45和#48。尽管对上述槽需绝缘物,但对其余的24槽#2、#3、#6、#7、#10、#11、#14、#15、#18、#19、#22、#23、#26、#27、#30、#31、#34、#35、#38、#39、#42、#43、#46和#47却是不需绝缘物的。于是电枢绕组的装配步骤可大为减少。

图41说明本发明第12实施例。第12实施例电枢绕组形成为3相4极48槽的绕组。得到每极每相槽数q为48/(3×4)=4。每相的每极绕组由3(=q-1)同心分布连续线圈组成。因此电枢绕组是由U相极绕组U1、U2、U3和U4,V相极绕组V1、V2、V3和V4以及W相极绕组W1、W2、W3和W4的12个同心线圈组成双层同心绕组所形成的。

组成各极绕组的线圈的线圈节距分别设定为11,7和5。如,U相第1极绕组U1是由以线圈节距11放入在槽#1和#12内的线圈,节距7放入在槽#3和#10的线圈和节距5放入在槽#4和#9的线圈所组成的,这些线圈相互有序地安排。在相各另外的绕组和其它相的各绕组中,3绕圈以相应的节距11、7和5以上述相同的方式相互有序地安排。

在U相中,包括第1极绕组U1的线圈分布在槽#1、#3、#4、#9、#10和#12内以形成同心线圈。U相包括第2极绕组U2的线圈分布在槽#13、#15、#16、#21、#22和#24以形成同心线圈。

如,U相绕组放入槽#45-#4的情况,线圈匝数顺序改变,从N3到N1,O,N2,N2,O,N1和N3,其中N3≤N2<1。也就是匝数变化从最外同心线圈N2到N1、N3等依次往里。另外,第12实施例的电枢绕组形成为双层同心式。如,从图41槽#45-#4可看出,在各槽#45-#4内放入在相应槽的线圈总匝数是N3+N2,N1、N1、N2+N3、N2+N3、N1、N1和N3+N2。当N1设定为N=(0.7-1.3)×(N2+N3)时,在所有槽内的匝数基本上是均匀的。这表明各槽的截面得以充分利用。

在第12实施例中,属于不同相的二线圈所放入的槽是所有槽的一半,即24槽,它们是#1、#4、#5、#8、#9、#12、#13、#16、#17、#20、#21、#24、#25、#28、#29、#32、#33、#36、#37、#40、#41、#44、#45和#48。尽管对上述槽需加绝缘物,但对其余的24槽#2#3、#6、#7、#10、#11、#14、#15、#18、#19、#22、#23、#26、#27、#30、#31、#34、#35、#38、#39、#42、#43、#46和#47都是不需绝缘物的。于是电枢绕组的装配步骤可大为减少。

图42说明本发明第13实施例。第13实施例的电枢绕组形成为3相4极48槽的绕组。得到每极每相槽数q为48(3×4)=4。每相的每极绕组由3(=q-1)同心分布连续线圈组成。因此电枢绕组是由U相极绕组U1、U2、U3和U4,V相极绕组V1、V2、V3和V4以及W相极绕组W1、W2、W3和W4的12个同心线圈组成双层同心绕组所形成的。

组成各极绕组的线圈的节距分别设定为15、13和11。如,U相第1极绕组U1是由以线圈节距15放入在槽#1和#16的线圈,节距13放入在槽#2和#15的线圈和节距11放入在槽#3和#14的线圈所组成的,这些线圈相互有序地安排。在U相各另外的绕组和其它相的各绕组中,3线圈以相应的节距15、13和11以上述相同的方式相互有序地安排。

在U相中,组成第1极绕组U1的线圈分布在槽#1-#3和#14-#16以形成同心线圈。组成第2极绕组U2的线圈分布在槽#13-#15和#26-#28以形成同心线圈。

如,U相绕组放入槽#1-#4的情况,线圈匝数顺序变化,在槽#1-#3从N1到N2和N3且在槽#2-#4从N3到N2和N1,其中N3≤N2<N1。也就是匝数变化从最外同心线圈N1到N2、N3等依次往里。另外,第13实施例的电枢绕组形成为双层同心式。如,从图42槽#46-#3可看出,在各槽#46-#3内放入相应槽的线圈总匝数是N3+N2,N2+N3、N1、N1、N2+N3和N3+N2。当N1设定为N=(0.7-1.3)×(N3+N2)时,在所有槽内的匝数基本上是均匀的。这表明各槽的截面得以充分利用。

在第13实施例中,属于同一相的二线圈所放入的槽是所有槽的一半,即24槽,它们是#2、#3、#6、#7、#10、#11、#14、#15、#18、#19、#22、#23、#26、#27、#30、#31、#34、#35、#38、#39、#42和#43。仅一个线圈放入在各余下的24槽#1、#4、#5、#8、#9、#10、#12、#13、#16、#17、#20、#21、#24、#25、#28、#29、#32、#33、#36、#37、#40、#41、#44、#5和#48。于是,由于对这些槽是不需加绝缘物的,电枢绕组的装配步骤得以大为减少。

在第13实施例中,三相第一极绕组U1、V1和W1与极性类似于第1极绕组的三相第三极绕组U3、V3和W3时放入槽内。随后,三相第二极绕组U2、V2和W2与三相第四极绕组U4、V4和W4同时放入槽内。

在上述实施例中,本发明电枢绕组已应用于4极48槽、4极60槽、4极70槽、6极72槽、4极36槽、6极54槽的布置。本发明不局限于这些布置。本发明可用于其它极数和其它槽数的布置。

在上述实施例中,绕线机的匝数是预先设置选定值以致不同匝数的线圈可自动生产。另外,预先放入一相的线圈与随后放入其它相的线圈互相交错端部厚度约为单层同心绕组的一半。于是由于线圈端部可以较小的力来整形对线圈的损害可减少且其后相的线圈更易于放入。

图43-48说明本发明第14实施例。在这些图中标号1-48表示槽号。参考符号U2和U3表示U相极绕组,V1和V2表示V相极绕组以及W1和W2表示W相的极绕组。

在本实施例中,本发明用于3相4极48槽电枢绕组。2并联电支路通过极绕组形成在外端子U和X间。得到每极每相槽数q为48/(3×4)=4。每相的每极绕组由6(=2×(q-1)同心分布连续线圈组成。由此,该电枢绕组形成为双层同心绕组且包括有U相极绕组U1和U2、V相极绕组V1和V2以及W相极绕组W1和W2的6个同心线圈。

组成各极绕组的线圈的线圈节距设定为12。如,U相第1极绕组U1是由以线圈节距12放入在槽#46、和#10的线圈,节距12放入在槽#47和#11的线圈、节距12放入在槽#48、和#12的线圈,节距12放入在槽#1和#13的线圈、节距12放入在槽#2、和#4和节距7放入在槽#3和#12的线圈所组成的,这些线圈相互有序地安排。在U相各另外的绕组和其它相的各绕组中,6线圈以相应的节距17、15、13、11、9和7以上述相同的方式相互有序地安排。

图44示出放入在相应槽内的线圈匝数。注意在图44仅示出放入在相应槽内的线圈布置而没表示出该线圈在槽内是作为上层或下层线圈。在本实施例中放入在槽内的线圈匝数不同于现有技术。如,在U相,第1极绕组U1分布于槽#46-#3和#10-#15,且其匝数依次变化从各槽#46、和#10的12到各槽#47和#11的18、各槽#10和#12的31、各槽#1和#13的31、各槽#2和#14的18、和各槽#3和#15的12,从而绕组U1形成为同心绕组。

另外,第2极绕组U2分布于槽#22-#27和槽#34-#39,且其线圈匝数依次变化从各槽#22和#4的12到各槽#23和#35的18、各槽#24和#36的31、各槽#25和#37的31、各槽#26和#38的18和各槽#27和#39的12,从而该绕组U2形成为同心绕组。因此,在组成U相的绕组中,如在槽#46-#3内,线圈匝数依次变化,从12到18、31、31、18和12。其匝数的变化程度不同于现有技术的正弦绕组。但由于实施例中匝数阶式变化,其磁动势分布可形成如同现有技术那样接近正弦。

在上述布置中,第1极(N1)和第3极(N2)分别形成在第1极绕组U1和第2极绕组U2的内侧。第2极(S1)和第4极(S2)分别形成在槽#16和#21间的区域和槽#40和#45间的区域内,在每个区域中该绕组U1和U2彼此接近。于是绕组U1和U2的每一个都形成两个极。

第14实施例的线圈布置方式与第1实施例相同。因此,在第14实施例的正弦绕组中也达到了如图3A所示的磁动势分布和如图4所示的绕组系数。从图3A、3B和4可看出,通过利用第14实施例的正弦绕组,磁动势分布可接近于正弦波且高频绕组系数可大为减小。

由于上述布置形成为双层同心式,如,在槽#1-#8放入的上和下层线圈的总匝数是31、30、30、31、31、30、30和31。因此放在各槽的上和下层线圈的总匝数是近似均匀的,这就显示各槽的截面得以有效利用。

图45示出在图43所示绕组布置中的上和下层线圈布置和线圈的匝数。图46说明图45所示线圈的布置。在图46中各弧线表示线圈端部,而黑圆点表示线圈边。各小黑圆点示出仅有1线圈放入在槽内的情况,而各大黑圆点示出二线圈放入在该槽的情况。另外,各大黑圆点示出其线圈的匝数大于各小黑圆点。

在线圈放入时,U相的二极绕组U1和U2第一次放入槽内,V相的二极绕组V1和V2再放入槽内,最后把W相的二极绕组W1和W2放入槽内。由此每相的二极绕组可同时放入槽内以便形成双层同心绕组。因此线圈的放入可以简化且线圈可以机械地放入于槽内。

图47示出本实施例中在各槽内一线圈或二线圈的匝数。在常用正弦绕组形成为双层同心绕组中,线圈数与每极每相槽数相等,即4个线圈用于每相的每极。从而在所有槽内的上和下层线圈彼此属于不同相。在这样的情况下,需在槽内放入绝缘物以把各线圈彼此隔离。在上述实施例中,每相线圈数是6。不同相的线圈所放入的槽是所有槽的一半,即24槽,它们是槽#2、#3、#6、#7、#10、#11、#14、#15、#18、#19、#22、#23、#26#27、#30、#31、#34、#35、#38、#39、#42、#3、#46和#47。

尽管对这些槽需绝缘物,但对其余的24槽#1、#4、#5、#8、#9、#12、#13、#16、#17、#20、#21、#24、#25、#28、#29、#32、#33、#36、#37、#0、#41、#44、#45和#48都不需绝缘物。从而电枢绕组的装配步骤可大为减少。另外在本实施例中,每极每相的绕组数是2(=P/2,其中P是极数),其数量比常用布置中的数量(p)小。因此,绕组数量可以减少。

另外,一相预先放入的线圈和随后放入的另一相的线圈相互交错的线圈端部的厚度约为单层同心绕组的一半。于是由于线圈端部可以较小的力来成形,可能对线圈产生的损害减小,且随后使相线圈可易于放入。

在各槽2线圈匝数间的差较小,即线圈间截面的差较小。因此,在第2层线圈放入时,可防止对效率的影响且防止绝缘物在槽内移动。

在如图43所示的绕组布置中,各包括2串联绕组的2并联极绕组接在端子U和X间,因此在该端子间提供了2并联电支路。在图43中,并联电支路是由各对绕组U1和U2、绕组V1和V2以及绕组W1和W2组成的。参见图48所示第14实施例的变更形式,一电路可由串联的绕组对U1和U2,绕组V1和V2以及绕组W1和W2所组成。

在本实施例中各线圈匝数的情况下相应于基波的绕组系数是0.933,而在图70A、70B和71所示的正弦绕组是0.908。由此绕组系数提高了约2.8%,其导致电动机特性的改善。

图44说明在各槽内线圈的匝数。如,U相绕组所放入的相关槽,在槽#46-#3内线圈匝数顺序地变化从T1(=12)到T2(=18)、T3(=31)、T3、T2和T1,其中T1≤T2<3。即线圈边的变化从最外的同心线圈T1到T2、T3等依次往里。

另外,第14实施例的电枢绕组形成为双层同心式。从图43槽#46-#3可看出,放入在相应槽的线圈总匝数是T1+T2、T2+T1、T3、T3、T2+T1,和T1+T2。当T3设定为T3=(0.7-1.3)×(T1+T2)时,在所有槽内线圈的匝数基本上是均匀的。这表明各槽的截面得以充分利用。

图49-54说明本发明的第15实施例。在本实施例中,本发明用于3相4极48槽的电枢绕组。通过极绕组2并联电支路形成在外端子U和X间。得到每极每相槽数q为48/(3×4)=4。各相的各极绕线由6(=2×(q-1)同心分布连续线圈组成。由此该电枢绕组形成为双层同心式绕组且由包括U相极绕组U1和U2、V相极绕组V1和V2以及W相极绕组W1和W2的6个6边形的同心线圈所组成。组成各极绕组的线圈的线圈节距设定为12。如,U相第1极绕组U1是由以线圈节距12放入在槽#46和#10内的线圈、节距12入槽#47和#11的线圈、节距12入槽#48和#12的线圈,节距12入#1和#13的线圈,节距12入槽#2和#14的线圈,节距7入槽#3和#12的线圈所组成,这些线圈相互有序地安排。在U相的各其它绕组和其它相的各绕组中,6线圈以相互的线圈节距17、15、13、11、9和7以上述相同的方式相互有序地安排。

图50示出放入在相应槽内线圈的匝数。注意图50示出的仅是放入在相应槽内的线圈布置而没有示出其在槽内是作为上层或下层线圈。在实施例中放入槽内的线圈匝数不同于现有技术。如,在U相,第1极线组U1分布在槽#46-#3和槽#10-#15内,且线圈匝数顺序变化从各槽#46和#10的12到各槽#47和#11的18,各槽#28和#12的31,各槽#1和#13的31,各槽#2和#14的18和各槽#3和#15的12,从而极绕组U1形成为同心绕组。

另外,第2极绕组U2分布在槽#22-#27和槽#34-#39,且线圈匝数顺序变化从各槽#22和#34的12到各槽#23和#35的18,各槽#24和#36的31,各槽#25和#37的31,各槽#26和#38的18的各槽#27和#39的12,从而极绕组U2形成为同心绕组。因此,在组成U相的绕组中,如在槽#46-#3内线圈匝数顺序变化从12到18、31、31、18和12。线圈匝数的变化程度不同于现有技术的正弦绕组。但由于在实施例中匝数阶式变化,磁动势可形成为如现有技术的近似正弦。

在第15实施例中的线圈布置有与第1和第12实施例相同的方式。因此在15实施例的正弦绕组也达到了如图3A所示的磁动势分布和如图4所示的绕组系数。从图3A、3B和4可看出,通过利用第15实施例的正弦绕组,磁动势分布可接近于正弦波且高频绕组系数可大为减小。

由于上述布置形成为双层同心式,如,在槽#1-#8放入的上和下层线圈的总匝数是31、30、30、31、31、30、30和31。因此放在各槽的上和下层线圈的总匝数是近似均匀的,这就表明各槽的截面得以有效利用。

图51说明示于图49绕组布置中的上和下层线圈的布置和线圈的匝数。图52说明示于图51的线圈在未提起情况下的布置。如图52所示,U相第1极绕组首先放入槽内,然后再把V相第2极绕组V2放入槽内。再把W相第1极绕组W1放入槽内。再把U相第2极绕组U2放入槽内。再把V相第1极绕组V1放入槽内。最后把W相第2极绕组W2放入槽内。因此,组成绕组的线圈在线圈不提起的情况下顺序地放入槽内。

图53说明在线圈放入时一绕组被提起情况下的线圈布置。U相第1极绕组U1的一部分首先放入到槽#10-#15内。V相第2极绕组V2的一部分再放入到槽#18-#23内。再把W相第1极绕组W1的一部分放入槽#26-#31内。U相第2极绕组U2的一部分再放入槽#34-#39内。V相第1极绕组V1再放入槽#42-#47内。再把W相第2极绕组W2的一部分放入槽#2-#7内。绕组的已被往上提起来的另一部分以下列顺序放入槽内。U相第1极绕组U1的另一部分放入槽#46-#3内。再把V相第2极绕组V2的另一部分放入槽#6-#11内。再把W相第1极绕组W1的另一部分放入槽#14-#19内。再把U相第2极绕组U2的另一部分放入槽#22-#27内。再把V相第1极绕组V1的另一部分放入槽#30-#35内。最后把W相第2极绕组W2的另一部分放入槽#38-#43内。因此,通过线圈中的一些被提起,线圈可顺序地放入槽内,且可以在图52所示的槽内得到同样的绕组布置。

图50示出放入在槽内的线圈匝数。4线圈(数q)用于双层同心式常用正弦绕组的每极每相。由于上和下层线圈处于彼此属不同相的各槽内,绝缘物需要放入在该各槽内。但在图50的实施例中,上和下层线圈在属于不同相的槽数量为所有槽数一半的24槽内,它们是槽#2、#3、#6、#7、#10、#11、#14、#15、#18、#19、#22、#23、#26、#27、#30、#31、#34、#35、#38、#39、#42、#43、#46和#47。尽管对这些槽需要绝缘物,但其余的24槽#1、#4、#5、#8、#9、#12、#13、#16、#17、#20、#21、#24、#25、#28、#29、#32、#33、#36、#37、#40、#41、#44、#45和#48都是不需要绝缘物的。因此电枢绕组的装配步骤得以大为减少。另外在本实施例中,每相绕组数是2(=P/2,P是极数),该数比常用布置的情况(=P)少2。因此绕组数可以减少。

另外,预先放入一相的线圈和随后放入其它相的线圈相互交错的线圈端部厚度约为单层同心式绕组的一半。因此由于线圈端部用较小的力成形,可以减少对线圈的损害且可使随后相的线圈易于放入。另外,各槽2线圈匝数间的差较小,即线圈截面的差较小。因此可以防止第2层线圈放入对效率的影响且可防止绝缘物在槽内移位。

在如图49所示的绕组布置中,各包括2串联绕组的2并联极绕组在端子U和X间且在该端子间提供2并联电支路。在图49中,并联电支路是由各对绕组U1和U2,绕组V1和V2以及绕组W1和W2所组成的。参见图54所示的第15实施例的变更形式,各绕组对U1和U2,V1和V2以及W1和W2可以串联以便提供一电支路。在本实施例的各线圈匝数下对基波的绕组系数是0.933,而在示于图70A、70B和71的正弦绕组其是0.908。由此该绕组系数提高了约2.8%,其导致电动机特性的改进。

图50说明在各槽内的线圈匝数。如,U相绕组放入相应的槽,匝数在槽#46到#3内顺序地变化从T1(=12)到T2(=18),T3(=31),T3,T2和T1,其中T1≤T2<T3。即匝数变化从最外同心线圈T1到T2、T3、T3、T2和T1顺序地往里。

另外第15实施例的电枢绕组形成为叠绕组。从图50槽#46-#3可以看出,放入相应槽线圈的总匝数是T1+T2,T2+T1,T3,T3,T2+T1和T1+T2。当T3设定为T3=(0.7-1.3)×(T1+T2)时,在所有槽的匝数基本上是均匀的。这表明各槽的截面得以有效利用。

图55说明本发明第16实施例。在本实施例中,本发明用于4极60槽的电枢绕组。得到每极每相槽数q为(60/3×4)=5。每相的每极绕组是由8(=2×(q-1))同心分布连续线圈组成,其布置成双层绕组。这8个线圈连续在一起形成相应于2极的1极绕组。因此,整个电枢绕组包括有6个线圈U相的U1和U2,V相的V1和V2以W相的W1和W2的6个同心式线圈。

第16实施例示出正弦绕组可形成为双层同心绕组,即使槽数变化从48-60。图55说明在各槽内线圈的匝数。如,U相绕组放入在相应槽,匝数在槽#57-#4内变化从最外的T1到T2,T3,T4,T4,T3,T2和T1顺序地往里,其中T1≤T2≤T3<T4。即匝数变化从最外同心线圈T1到T2,T3和T4依次往里。

另外,第16实施例电枢绕组形成为双层同心式。从图55槽#55-#4可看出,放入在相应槽的线圈总匝数是T1+T3,T2+T2,T3+T1,T4,T4,T3+T1,T2+T2,和T1+T3。当T1设定为T1=(0.7-1.3)×(T3+T1)=(1.4-2.6)T2时,在所有槽的匝数基本上是均匀的。这表明各槽截面得以有效利用。

图56说明第16实施例的变更形式,其中本发明用于4极72槽电枢绕组。得到每极每相槽数q为(72/3×4)=6。每相的每极绕组是由10(=2×(q-1))同心分布连续线圈组成的,其布置成双层绕组。这10个线圈接在一起成为相应于2极的1极绕组。因此,整个电枢绕组包括有6个线圈U相的U1和U2、V相的V1和V2以及W相的W1和W2的6个同心线圈。于是即使在槽数变化到72时,正弦绕组可形成为双层同心绕组。

在各槽线圈的匝数将予以说明。如,U相绕组放入在相应槽,匝数在槽#68-#5内变化从最外的T1到T2,T3,T4,T5,T5,T4,T3,T2,和T1依次往里,其中T1≤T2≤T3≤T4<T5。即匝数变化从最外同心线圈T1到T2,T3,T4和T4次往里。

另外,该电枢绕组形成为双层同心式。从图56槽#57-#4可看出,放入在相应槽线圈的总匝数是T1+T4,T2+T3,T3+T2,T4+1,T5,T5,T4+T1,T3+T2,T2+T3和T1+T4。当T5设定为T5=(0.7-1.3)×(T4+T1)=(0.7-1.3)×(T3+T2)时,在所有槽的匝数基本上是均匀的。这表明各槽截面得以有效利用。

图57说明本发明第17实施例。在本实施例中,本发明用于3相6极60槽电枢绕组。得到每极每相槽数q为(72/3×6)=4。每相的各极绕组是由6(=2×(q-1))同心分布连续线圈组成的,其布置成双层绕组。这6个线圈接在一起成为相应于2极的1极绕组。因此,整个电枢绕组包括有U相的极绕组U1,U2和U3,相的极绕组V1,V2和V3以及W相的极绕组W1、W2和W3的9个同心式绕组。因此即使当极数从4变到6时,正弦绕组可形成为双层同心式绕组。另外,由于各相包括3极绕组U1-U3,V1-V3和W1-W3,所以并联电支路数可以是1或3。

在各槽内的线圈匝数将予以说明。如,U相绕组放入相应槽,匝数在槽#70-#3内变化从最外的T1到T2,T3,T3,T2和T1顺序地往里,其中T1≤T2<T3。另外,电枢绕组形成为双层同心式。从图57槽#70-#3可看出,放入相应槽线圈的总匝数是T1+T2,T2+T1,T3,T3,T2+T1和T1+T2。当T1设定为T1=(0.7-1.3)×(T2+T3)时,在所有槽的匝数基本上是均匀的。这表明各槽的截面得以有效利用。

图58说明第18实施例,其中本发明用于3相4极36槽电枢绕组。在第18实施例中,得到类似于第17实施例的绕组布置。

尽管第16和第17实施例涉及到双层同心式绕组,这些实施例的绕组布置可用于如第15实施例所述的叠绕组。

本发明已用于3相4极48槽、4极60槽、4极72槽、6极72槽和4极36槽在上述实施例布置的电枢绕组。本发明不受这些布置的限制可应用在有其它极数和槽数的布置中。另外,在上述实施例中,在绕线机中的匝数预先设定在选定值以使有不同匝数的线圈可自动生成。而且,借助下线机可把线圈放入槽内。

图59说明本发明第19实施例。本发明用于3相4极48槽双层同心式电枢绕组,且2并联电支路通过极绕组在外端子U和X间形成,如参见图1第1实施例所述。因此,示于图59的绕组布置除引线位置外与图1所示相同。

接到图1U相电枢绕组端子U的线圈分别有在槽#1和#25内它们的开始线圈,而在图59有在槽#3和#27内它们的开始线圈。一方面,分别放入在图1槽#1和#25内的线圈匝数是31,且仅构成U相的这些线圈配置在相应槽内。有关电枢绕组端子V、W、X、Y和Z,开始线圈分别位于槽#33和#9,#17和#41,#13和#37,#45和#21以及#29和#5,且在这些槽线圈的匝数是31。另一方面,如上所述,接到端子U的开始线圈分别位于槽#3和#27。这些线圈的匝数是12,且另外相的线圈配置在各这些槽#3和#27内。有关端子V、W、X、Y和Z,开始线圈分别位于槽#35和#11,#19和#43,#15和#39,#47和#23,以及#31和#17内,且在这些槽线圈的匝数是12。

通常,当电机由市用电源供电时,没有冲击电压的问题。但,当电机由变换器控制的电源供电时,接在电机和变换器间的电源电缆的电容有时产生高于电源电压的冲击电压。冲击电压加到电机绕组上,以致有在最不利情况下发生绕组绝缘击穿的可能性。在这样的情况下,最高的电压加到靠近电源端子的线圈上,且有发生属于同一相的线圈绝缘击穿的可能性。

在单层同心式绕组中,其中同相线圈配置在各槽内,配置在各槽线圈首末端间产生相当大的电压差。另外,在双层同心式绕组的各槽内配置绝缘物以把槽内分隔为2区域,其中属于不同相的2线圈分别配置。因此,属于不同相的线圈受保护以免绝缘击穿,但在各槽配置的线圈首末端间产生小于单层同心式绕组的相当大的电压差。另外,在图1的绕组布置中,仅同相的线圈配置在槽内,引进绕组线圈如单层同心式绕组。因此,在绕组线圈首末端间产生相当大的电压差。

但在示于图59的布置中,接到各绕组端子的开始线圈是具有最小匝数的线圈且顺序地接到有较大匝数的线圈。从而位于最靠近被施加大冲击电压端子的不同相线圈的匝数是最小的。因此,在同一槽属于同一相的线圈首末端间的电压差可变成较小,于是该线圈受到保护以免由于冲击电压而绝缘击穿。由于绝缘物放入在属于不同相的线圈间,不存在绝缘击穿的问题。另外,配置在随后槽线圈的匝数可以形成比在单层同心式绕组的更小,以致属于同一相线圈首末端间的电压差可变得较小。另外,当电枢绕组是△连接或Y连接时,由于最靠近各端子的槽线圈的匝数,在属于同一相的线圈间因冲击电压的绝缘击穿得以减少。此外,当电枢绕组仅为Y连接时,位于最靠近接到电源的端子U、V和W的槽内开始线圈的匝数是最小的。

在上述第19实施例中,本发明用于3相4极48槽的双层同心式且通过极绕组在外端子U和X间形成2并联电支路的电枢绕组。本发明不受这个布置的限制而是可用于4极60槽、4极72槽、6极72槽和6极90槽的电枢绕组,其中形成1、2、3、4和6并联电支路。

图60说明本发明第20实施例。第20实施例提供除了引线位置外类似于参见图8第1实施例变更形式所述的用于双层同心式绕组。

接到图8U相电枢绕组端子U的线圈分别有在槽#1和#46它们的开始线圈,而在图60分别有在槽#3和#46它们的开始线圈。一方面,分别放入在图8槽#1和#25内的线圈匝数是31,且仅构成U相的这些线圈配置在相应槽内。有关电枢绕组端子V、W、X、Y和Z,开始线圈分别位于槽#33和#30,#17和#14,#13和#34,#45和#18以及#29和#12,且在这些槽线圈的匝数是31。另一方面,在图60中,如上述,接到端子U的开始线圈分别位于槽#3和#27。这些线圈的匝数是12,且另外相的线圈配置在各这些槽#3和#27内。有关端子V、W、X、Y和Z,开始线圈分别位于槽#35和#30,#19和#14,#15和#34,#47和#18,和#31和#2,且在这些槽线圈的匝数是12。

但在示于图60的布置中,接到各绕组端子的开始线圈是有最小匝数的线圈,且顺序地接到有较大匝数的线圈。从而位于最靠近被施加大冲击电压端子的不同相线圈的匝数是最小的。因此,在同一槽属于同一相的线圈首末端间的电压差可变成较小,于是该线圈受到保护以免由于冲击电压而绝缘击穿。由于绝缘物放入在属于不同相的线圈间,不存在绝缘击穿的问题。另外,配置在随后槽线圈的匝数可以形成比在单层同心式绕组的更小,以致属于同一相线圈首末端的电压差可变得较小。另外,当电枢绕组是△连接或Y连接时,由于最靠近各端子的槽线圈的匝数,在属于同一相的线圈间因冲击电压的绝缘穿得以减少。此外,当电枢绕组仅为Y连接时,位于最靠近接到电源的端子U、V和W的槽内开始线圈的匝数是最小的。

在上述第20实施例中,本发明用于3相4极48槽的双层同心式且通过极绕组在外端子U和X间形成4并联电支路的电枢绕组。本发明不受这个布置的限制而是可用于4极60槽,4极72槽,6极72槽和6极90槽的电枢绕组,其中形成4和6并联电支路。

图61说明本发明第21实施例。在第21实施例中,本发明用于3相双层同心式电枢绕组,且并联支路数是4,除了引线位置外类似于参见图12第4实施例所述的电枢绕组。

接到图12U相电枢绕组端子U的线圈分别有在槽#1、#22、#25和#46它们的开始线圈,而在图61分别有在槽#3、#22、#27和#46它们的开始线圈。一方面,分别放入在图12槽#1、#22、#25和#46内的线圈匝数是31,且仅构成U相的这些线圈配置在相应槽内。有关电枢绕组端子V和W,开始线圈分别位于槽#33、#6、#9和#30以及槽#17、#38、#41和#14,且在这些槽线圈的匝数是31。另一方面,在图61中,如上述,接到端子U的开始线圈分别位于槽#3、#22、#27和#46。这些线圈的匝数是12,且另外相的线圈配置在各这些槽#3、#22、#27和#46内。有关端子V和W,开始线圈分别位于#35、#6、#11和#30和槽#19,#38、#43和#14,且在这些槽线圈的匝数是12。

当示于图61的电枢绕组接成Y连接,该电枢绕组端子U、V和W接到电源。接到相应端子U、V和W的开始线圈是有最小匝数的线圈,该线圈接到有较大匝数的其它线圈。于是在同一槽属同一相的线圈首末端间的电压差可以变得较小,因此线圈可受到保护以免因冲击电压绝缘击穿。由于绝缘物放入在属于不同相的线圈间,也就没有绝缘击穿的问题。另外,配置在随后槽线圈的匝数可比在单层同心式绕组的更小,以致于属于同一相的线圈的首末端间的电压差可变得较小。

上面的描述和附图仅是对本发明原理的说明而不是限制意义上的解释。对所属领域普通技术人员来说各种变化和改换将是显而易见的。所有这样的变化和改换都应看作是在发明思想和由所附权利要求给定的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种三相四极电机的电枢绕组的制造方法,包括以下步骤:

设定每极每相槽数q≥4,并设定与一极对应的一个绕组的线圈数大于或等于2,且小于槽数q;

设定每个线圈的匝数和线圈节距的数值彼此各不相同,以使得绕组产生的磁动势为近似正弦波形,并设定最小线圈节距的数量在q和2q之间,包括q和2q;

将线圈配置成一个具有同心绕组分布的整数槽绕组,其中每个线圈的匝数从最外层线圈至最内层线圈顺次增加或减小;

将在同心绕组中具有最大匝数的线圈绕成单层绕组,并将其它线圈中的每一个绕成双层绕组;

将包括与三相的第一极对应的三个绕组、和与三相的第四极对应的三个绕组的第一组绕组同时插入槽中;和

将包括与三相的第三极对应的三个绕组、和与三相的第二极对应的三个绕组的第二组绕组同时插入槽中,各步骤顺次执行。

2.根据权利要求1的方法,其特征在于:其特征在于最靠近多个端子中的每一个端子的线圈包括形成了具有较少匝数的线圈的引线。

3.一种三相四极电机的电枢绕组的制造方法,包括以下步骤:

设定每极每相槽数q≥4,并设定与一极对应的一个绕组的线圈数大于或等于2,且小于槽数q;

设定每个线圈的匝数和线圈节距的数值彼此各不相同,以使得绕组所产生的磁动势为近似正弦波形,并设定最小线圈节距的数量在q和2q之间,包括q和2q;

将线圈配置成一个具有同心绕组分布的整数槽绕组,其中每个线圈的匝数从最外层线圈至最内层线圈顺次增加或减小;

将在同心绕组中具有最大匝数的线圈绕成单层绕组,并将其它线圈中的每一个绕成双层绕;

将包括有与三相的第一极对应的三个绕组、和与三相的第三极对应的三个绕组的第一组绕组同时插入槽中;和

将包括有与三相的第四极对应的三个绕组、和与三相的第二极对应的三个绕组的第二组绕组同时插入槽中,各步骤顺次执行。

4.根据权利要求3的方法,其特征在于:其中最靠近多个端子中的每一个端子的线圈包括形成了具有较少匝数的线圈的引线。

5.一种三相六极电机的电枢绕组的制造方法,包括以下步骤:

设定每极每相槽数q≥4,并设定与一极对应的一个绕组的线圈数大于或等于2、且小于槽数q;

设定每个线圈的匝数和线圈节距的数值彼此各不相同,以使得绕组所产生的磁动势为近似正弦波形,并设定最小线圈节距的数量在q和2q之间,包括q和2q;

将线圈配置成一个具有同心绕组分布的整数槽绕组,其中每个线圈的匝数从最外层线圈至最内层线圈顺次增加或减小;

将在同心绕组中具有最大匝数的线圈绕成单层绕组,并将其它线圈中的每一个绕成双层绕组;

将包括与三相的第一相对应并具有相同极性的三个绕组、和与三相的第三相对应并具有与第一相对应的绕组的极性相反的极性的三个绕组的第一组绕组同时插入槽中;

将包括与三相的第二相对应并具有相同极性的三个绕组,和与三相的第一相对应并具有与第二相对应的绕组的极性相反的极性的三个绕组的第二组绕组同时插入槽中;和

将包括与三相的第三相对应的三个绕组、和与三相的第二相对应的三个绕组的第三组绕组同时插入槽中,各步骤顺次执行。

6.根据权利要求5的方法,其特征在于:其中最靠近多个端子中的每一个端子的线圈包括形成了具有较少匝数的线圈的引线。

7.一种三相电机的电枢绕组的制造方法,包括以下步骤:

设定每极每相槽数q≥4,设定一个绕组的线圈数为2×(q-1),和设定各个线圈的线圈节距的数值彼此各不相同;

设定一个绕组的线圈中的最小线圈节距在q和2q之间,包括q和2q;

设定一个绕组中每个绕圈的匝数,使得该数在最外面的槽和最里面的槽为最小,并使该数在中央的一个槽为最大,因而使得该绕组所产生的磁动势为近似正弦波形,并将线圈配置成一同心绕组分布;

设置在同心绕组分布中属于同相的两个绕组的最外面的线圈,使得最外面的线圈相互间的节距等于最小的线圈节距;

将在同心绕组中具有最大匝数的线圈绕成单层绕组,并将其它线圈中的每一个绕成双层绕组;

将与第一相的所有极的绕组对应的第一组绕组同时插入槽中,将与第二相的所有极的绕组对应的第二组绕组同时插入槽中,和将与第三相的所有极的绕组对应的第三组绕组同时插入槽中,各步骤顺次执行。

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP210529/95 | 1995-08-18 | ||

| JP21052995 | 1995-08-18 | ||

| JP210529/1995 | 1995-08-18 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN1153415A CN1153415A (zh) | 1997-07-02 |

| CN1100376C true CN1100376C (zh) | 2003-01-29 |

Family

ID=16590878

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN96113238.8A Expired - Lifetime CN1100376C (zh) | 1995-08-18 | 1996-08-17 | 电机的双层同心式绕组或叠绕组型的电枢绕组的制造方法 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US5898251A (zh) |

| CN (1) | CN1100376C (zh) |

| TW (1) | TW309671B (zh) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN107112874A (zh) * | 2014-11-13 | 2017-08-29 | 大众汽车有限公司 | 带有较低锁止力矩的波形绕组、带有此类波形绕组的定子和电机 |

Families Citing this family (43)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US6114790A (en) * | 1998-10-29 | 2000-09-05 | Emerson Electric Co. | Sixteen and thirty two slot three phase induction motor winding |

| US6349463B1 (en) * | 1999-09-30 | 2002-02-26 | Reliance Electric Technologies, Llc | Method of making an electric motor stator assembly |

| JP3347116B2 (ja) | 2000-01-12 | 2002-11-20 | 三菱電機株式会社 | 交流発電機 |

| JP3256695B2 (ja) * | 1999-12-24 | 2002-02-12 | 三菱電機株式会社 | 交流発電機の固定子 |

| JP3155535B1 (ja) * | 2000-01-27 | 2001-04-09 | 三菱電機株式会社 | 交流発電機 |

| US6493924B2 (en) * | 2000-12-02 | 2002-12-17 | Kendro Laboratory Products, Inc. | Method for enabling a high torque/high speed brushless DC motor |

| DE10127364A1 (de) * | 2001-06-06 | 2003-01-09 | Siemens Ag | Wicklung |

| US6570290B2 (en) * | 2001-06-29 | 2003-05-27 | General Electric Company | Single layer interspersed concentric stator winding apparatus and method |

| JP4146379B2 (ja) * | 2004-03-29 | 2008-09-10 | 三菱電機株式会社 | 回転電機の固定子 |

| US7005772B1 (en) | 2005-04-06 | 2006-02-28 | Visteon Global Technologies, Inc. | Stator winding having two slots per phase per pole |

| DE102006002900B4 (de) * | 2006-01-20 | 2007-12-20 | Siemens Ag | Elektrische Maschine mit einem dreisträngigen Wicklungssystem |

| JP5193557B2 (ja) * | 2007-10-16 | 2013-05-08 | 株式会社東芝 | 電機子 |

| JP5469873B2 (ja) * | 2008-03-11 | 2014-04-16 | 株式会社日立製作所 | 回転電機 |

| JP2010104145A (ja) * | 2008-10-23 | 2010-05-06 | Aisin Aw Co Ltd | 回転電機 |

| US7913375B2 (en) * | 2009-01-19 | 2011-03-29 | Sergey Pulnikov | Method for making electrical windings for electrical machines and winding obtained by said method |

| CN101621222A (zh) * | 2009-08-03 | 2010-01-06 | 林伯祥 | 电机转子加装磁钢片,定子用双线圈两组绕法的电机 |

| US8008827B1 (en) * | 2010-02-18 | 2011-08-30 | Tesla Motors, Inc. | Triple layer winding pattern and methods of manufacturing same |

| JP5620806B2 (ja) | 2010-12-22 | 2014-11-05 | オークマ株式会社 | 電動機 |

| JP5847645B2 (ja) * | 2012-05-09 | 2016-01-27 | 株式会社東芝 | 回転電機の電機子巻線 |

| DE112012006004T5 (de) * | 2012-03-29 | 2014-11-20 | Aisin Aw Co., Ltd. | Spule |

| US8604655B1 (en) * | 2012-09-25 | 2013-12-10 | Electro-Mariner Corp. | Multi-phase permanent magnet brushless DC electric motor |

| GB2508416A (en) * | 2012-11-30 | 2014-06-04 | Univ Sheffield | Reducing dominant undesirable harmonics in an electric machine |

| JP6356394B2 (ja) * | 2013-08-07 | 2018-07-11 | 株式会社東芝 | 回転電機、及び回転電機の製造方法 |

| CN103944331A (zh) * | 2014-03-21 | 2014-07-23 | 上海特波电机有限公司 | 三相感应异步电动机的优化方法 |

| US10270401B2 (en) | 2014-10-20 | 2019-04-23 | Richwave Technology Corp. | Two-stage electromagnetic induction transformer |

| KR101655147B1 (ko) * | 2014-12-03 | 2016-09-07 | 현대자동차 주식회사 | 헤어핀 구동모터의 고정자 권선 패턴 |

| US9941761B2 (en) * | 2015-02-23 | 2018-04-10 | Nidec Motor Corporation | Induction motor having full pitch winding |

| CN105375728B (zh) * | 2015-12-07 | 2018-01-26 | 泰豪科技股份有限公司 | 二极异步启动永磁同步电动机定子绕组 |

| DE102016206752A1 (de) * | 2016-04-21 | 2017-10-26 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Herstellungsverfahren zur Herstellung eines Stators für eine Synchron- oder Asynchronmaschine |

| CN106059133A (zh) * | 2016-07-29 | 2016-10-26 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 | 定子总成及电机 |

| CN207021795U (zh) * | 2017-05-17 | 2018-02-16 | 蔚来汽车有限公司 | 电机定子组件、电机及具有其的电动汽车 |

| DE102017112837A1 (de) * | 2017-06-12 | 2018-12-13 | Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg | Wicklungsanordnung für eine Drehfeldmaschine |

| DE102017128827A1 (de) * | 2017-12-05 | 2019-06-06 | Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg | Multi-Zahnspulenwicklung für eine 2-strängige Drehfeldmaschine |

| FR3078207B1 (fr) * | 2018-02-16 | 2021-10-29 | Ifp Energies Now | Stator d'une machine electrique avec double insertion de bobinages dans les encoches |

| DE102018203469A1 (de) * | 2018-03-08 | 2019-09-12 | Zf Friedrichshafen Ag | Wickelschema für eine elektrische Maschine |

| CN109510355A (zh) * | 2018-12-18 | 2019-03-22 | 西门子电机(中国)有限公司 | 电机同心式绕组、电机同心式绕组的绕线方法及电机 |

| CN110380531A (zh) * | 2019-06-27 | 2019-10-25 | 康富科技股份有限公司 | 一种ups专用无刷同步发电机 |

| CN111786488B (zh) * | 2020-06-04 | 2023-05-09 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 电机定子及电机 |

| DE102020115521A1 (de) * | 2020-06-10 | 2021-12-16 | Jheeco E-Drive Ag | Stator für eine elektrische Maschine, sowie elektrische Maschine |

| CN111969814B (zh) * | 2020-08-11 | 2022-11-08 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 一种六极电机穿线方法 |

| DE102020126704A1 (de) * | 2020-10-12 | 2022-04-14 | Valeo Siemens Eautomotive Germany Gmbh | Stator für eine elektrische Maschine mit verbessertem Schutz gegen Potentialdifferenzen zwischen benachbarten Statorspulen |

| CN113572292A (zh) * | 2021-06-16 | 2021-10-29 | 华北电力大学扬中智能电气研究中心 | 一种交流电机定子低谐波绕组设计方法 |

| CN114552811B (zh) * | 2022-03-29 | 2024-03-01 | 浙江极氪智能科技有限公司 | 一种电机定子及其应用的电机 |

Family Cites Families (13)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US3324322A (en) * | 1964-06-18 | 1967-06-06 | Westinghouse Electric Corp | Dynamoelectric machine having a concentric coil winding |

| GB1303243A (zh) * | 1969-03-24 | 1973-01-17 | ||

| US3979618A (en) * | 1973-05-02 | 1976-09-07 | Siemens Aktiengesellschaft | Two layer winding for electric machines |

| JPS5128125A (ja) * | 1974-09-02 | 1976-03-09 | Yokohama Rubber Co Ltd | Setsuchakuzaisoseibutsu |

| US4403160A (en) * | 1980-12-25 | 1983-09-06 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Pole change type motor |

| US4492890A (en) * | 1983-05-18 | 1985-01-08 | Litton Industrial Products, Inc. | Stator winding providing magnetomotive force wave of reduced harmonic content |

| JPS6036698A (ja) * | 1983-08-08 | 1985-02-25 | Toyo Giken Kk | 着色ステンレス多孔板の製造方法 |

| US4750258A (en) * | 1986-10-14 | 1988-06-14 | Emerson Electric Co. | Apparatus for and method of simultaneously, axially inserting multiple pole, multiple phase windings |

| US5018676A (en) * | 1987-09-30 | 1991-05-28 | Onan Corporation | Armature winding arrangement and method for electrical machine |

| US5231324A (en) * | 1990-07-19 | 1993-07-27 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Three-phase armature winding |

| JPH06261479A (ja) * | 1993-03-04 | 1994-09-16 | Toshiba Corp | 電機子巻線 |

| JPH07154949A (ja) * | 1993-09-30 | 1995-06-16 | Toshiba Corp | コイルおよび絶縁体の挿入方法並びにその挿入装置 |

| JPH0833290A (ja) * | 1994-07-14 | 1996-02-02 | Toshiba Corp | スロット内絶縁体の挿入方法及び挿入装置 |

-

1996

- 1996-07-26 US US08/690,879 patent/US5898251A/en not_active Expired - Lifetime

- 1996-08-03 TW TW085109388A patent/TW309671B/zh not_active IP Right Cessation

- 1996-08-17 CN CN96113238.8A patent/CN1100376C/zh not_active Expired - Lifetime

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN107112874A (zh) * | 2014-11-13 | 2017-08-29 | 大众汽车有限公司 | 带有较低锁止力矩的波形绕组、带有此类波形绕组的定子和电机 |

| CN107112874B (zh) * | 2014-11-13 | 2020-09-22 | 大众汽车有限公司 | 带有较低锁止力矩的波形绕组、带有此类波形绕组的定子和电机 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US5898251A (en) | 1999-04-27 |

| CN1153415A (zh) | 1997-07-02 |

| TW309671B (zh) | 1997-07-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN1100376C (zh) | 电机的双层同心式绕组或叠绕组型的电枢绕组的制造方法 | |

| CN1241311C (zh) | 高电压电动旋转机 | |

| CN1253989C (zh) | 用于多相交流电机的段联接电枢 | |

| CN1073299C (zh) | 汽车用交流发电机 | |

| CN1272890C (zh) | 交流发电机的定子及其制造方法 | |

| CN1240087C (zh) | 平面线圈及平面变压器 | |

| CN1767320A (zh) | 旋转电动机械及其电枢绕组 | |

| CN100337389C (zh) | 集中绕线式无刷直流电动机 | |

| CN100341218C (zh) | 用于车辆薄型无电刷电动机的集中式配电装置及其制造方法 | |

| CN1489259A (zh) | 车辆用交流发电机的定子及其制造方法 | |

| CN1091323C (zh) | 无刷多相电机,特别是汽车交流发电机 | |

| CN1767319A (zh) | 旋转电机及其制造方法 | |

| CN1286250C (zh) | 转子及同步感应电动机和风扇马达及压缩机和空调及冰箱 | |

| CN1182625C (zh) | 天线装置及其制造方法 | |

| CN1841884A (zh) | 旋转电机和用于旋转电机的定子线圈 | |

| CN1083278A (zh) | 异步电机及其使用的转子和定子 | |

| CN1816956A (zh) | 电动机 | |

| CN1414672A (zh) | 集中式配电装置以及汇流条的加工方法 | |

| CN1202579C (zh) | 压电变压器装置 | |

| CN1808861A (zh) | 旋转电机 | |

| CN85102382A (zh) | 谐波起动方法及按该方法起动的电动机 | |

| CN1934768A (zh) | 将线圈插入到多相旋转电机定子中的方法及其相关的定子 | |

| CN101064986A (zh) | 结合有多重磁芯的电感耦合等离子体反应器 | |

| CN1030123C (zh) | 换向器 | |

| CN101032064A (zh) | 电枢、旋转电机、直流电动机以及无刷电动机 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| C10 | Entry into substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| C06 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| C14 | Grant of patent or utility model | ||

| GR01 | Patent grant | ||

| CX01 | Expiry of patent term |

Granted publication date: 20030129 |

|

| EXPY | Termination of patent right or utility model |