CN103390702A - 发光装置、超辐射发光二极管及投影仪 - Google Patents

发光装置、超辐射发光二极管及投影仪 Download PDFInfo

- Publication number

- CN103390702A CN103390702A CN2013101636471A CN201310163647A CN103390702A CN 103390702 A CN103390702 A CN 103390702A CN 2013101636471 A CN2013101636471 A CN 2013101636471A CN 201310163647 A CN201310163647 A CN 201310163647A CN 103390702 A CN103390702 A CN 103390702A

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- light

- electrode

- gain

- emitting device

- active layer

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 51

- 238000002347 injection Methods 0.000 claims description 116

- 239000007924 injection Substances 0.000 claims description 116

- 238000005253 cladding Methods 0.000 abstract 8

- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 27

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 20

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 17

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 16

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 14

- 238000000034 method Methods 0.000 description 14

- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 12

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 12

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 12

- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 11

- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 11

- 239000000463 material Substances 0.000 description 10

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 9

- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 9

- 238000005530 etching Methods 0.000 description 8

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 7

- 229910002704 AlGaN Inorganic materials 0.000 description 6

- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 6

- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 6

- 238000000059 patterning Methods 0.000 description 5

- 238000005229 chemical vapour deposition Methods 0.000 description 4

- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 4

- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4

- 239000010931 gold Substances 0.000 description 4

- 239000002516 radical scavenger Substances 0.000 description 4

- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 3

- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3

- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3

- 238000001451 molecular beam epitaxy Methods 0.000 description 3

- 238000001259 photo etching Methods 0.000 description 3

- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000004411 aluminium Substances 0.000 description 2

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2

- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2

- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 2

- 229920002120 photoresistant polymer Polymers 0.000 description 2

- 229920000734 polysilsesquioxane polymer Polymers 0.000 description 2

- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2

- 229910052594 sapphire Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000010980 sapphire Substances 0.000 description 2

- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2

- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 2

- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 2

- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2

- 229910017083 AlN Inorganic materials 0.000 description 1

- PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N Aluminum nitride Chemical compound [Al]#N PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N Gallium nitride Chemical compound [Ga]#N JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1

- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000009471 action Effects 0.000 description 1

- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1

- 238000003491 array Methods 0.000 description 1

- 229910052810 boron oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1

- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1

- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1

- JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N diboron trioxide Chemical compound O=BOB=O JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1

- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1

- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1

- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1

- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1

- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000002488 metal-organic chemical vapour deposition Methods 0.000 description 1

- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 description 1

- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1

- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1

- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1

- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L33/00—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof

- H01L33/36—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the electrodes

- H01L33/38—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the electrodes with a particular shape

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor

- G03B21/14—Details

- G03B21/20—Lamp housings

- G03B21/2006—Lamp housings characterised by the light source

- G03B21/2033—LED or laser light sources

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L27/00—Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate

- H01L27/15—Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate including semiconductor components having potential barriers, specially adapted for light emission

- H01L27/153—Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate including semiconductor components having potential barriers, specially adapted for light emission in a repetitive configuration, e.g. LED bars

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L33/00—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof

- H01L33/0004—Devices characterised by their operation

- H01L33/0045—Devices characterised by their operation the devices being superluminescent diodes

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L33/00—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof

- H01L33/02—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor bodies

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L33/00—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof

- H01L33/02—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor bodies

- H01L33/20—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor bodies with a particular shape, e.g. curved or truncated substrate

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L33/00—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof

- H01L33/36—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the electrodes

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor

- G03B21/14—Details

- G03B21/16—Cooling; Preventing overheating

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B33/00—Colour photography, other than mere exposure or projection of a colour film

- G03B33/10—Simultaneous recording or projection

- G03B33/12—Simultaneous recording or projection using beam-splitting or beam-combining systems, e.g. dichroic mirrors

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B35/00—Stereoscopic photography

- G03B35/18—Stereoscopic photography by simultaneous viewing

- G03B35/20—Stereoscopic photography by simultaneous viewing using two or more projectors

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L33/00—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof

- H01L33/02—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor bodies

- H01L33/10—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor bodies with a light reflecting structure, e.g. semiconductor Bragg reflector

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)

- Computer Hardware Design (AREA)

- Manufacturing & Machinery (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)

- Projection Apparatus (AREA)

- Led Devices (AREA)

Abstract

本发明涉及发光装置、超辐射发光二极管以及投影仪。其中,发光装置包括:基板;在上述基板上按照第1包层、第1活性层、第2包层、第3包层、第2活性层、第4包层的顺序层叠而成的层叠体;与上述第1包层连接的第1电极;与上述第2包层以及上述第3包层连接的第2电极;和与上述第4包层连接的第3电极;上述第1活性层通过上述第1电极和上述第2电极而产生第1光,上述第2活性层通过上述第2电极和上述第3电极而产生第2光,在上述第1活性层的侧面以及上述第2活性层的侧面设置有射出上述第1光或者上述第2光的射出部。

Description

技术领域

本发明涉及发光装置、超辐射发光二极管以及投影仪。

背景技术

超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,以下也称“SLD”)是与普通的发光二极管一样表现非相干性,且表现宽带的光谱形状,并且在光输出特性中与半导体激光器一样能够以单一的元件得到数百mW左右的输出的半导体发光元件。

SLD例如作为投影仪的光源而使用。例如,提出了一种分别将射出红色光的SLD、射出绿色光的SLD以及射出蓝色光的SLD配置在光阀的正下方,使用微透镜同时进行光的放射角的控制(聚光、平行化等)和均匀照明的方式的投影仪。在这样的投影仪中,为了实现光学系统的共用化,并实现投影仪的小型化、低成本化,期望将3种颜色的光源中的2种颜色以上光源形成在同一基板上。

例如在专利文献1中公开有在同一基板上形成2个波长的半导体激光器的技术。

专利文献1:日本特开2002-299750号公报

若使用上述那样的技术,则能够将蓝、绿2种颜色的半导体激光器或者SLD形成在同一基板上。

然而,在专利文献1所记载的发光装置中,用于向活性层注入电流的n侧电极以及p侧电极隔着活性层以及基板,形成在发光装置的两侧。因此,在安装发光装置时,与电极电连接的布线的布局变得复杂,存在花费安装成本的问题。

发明内容

本发明的几个实施方式的目的之一在于,提供一种在安装时与电极电连接的布线的布局变得简单的发光装置。另外,本发明的几个实施方式的目的之一在于,提供一种在安装时与电极电连接的布线的布局变得简单的超辐射发光二极管。另外,本发明的几个实施方式的目的之一在于,提供一种包括上述发光装置或者上述超辐射发光二极管的投影仪。

本发明涉及的发光装置包括:基板;在上述基板上按照第1包层、第1活性层、第2包层、第3包层、第2活性层、第4包层的顺序层叠而成的层叠体;与上述第1包层电连接的第1电极;与上述第2包层以及上述第3包层电连接的第2电极;和与上述第4包层电连接的第3电极;上述第1电极、上述第2电极以及上述第3电极位于上述层叠体的与上述基板侧相反侧的面上,上述第1活性层被上述第1电极和上述第2电极注入电流而产生第1光,上述第2活性层被上述第2电极和上述第3电极注入电流而产生第2光,在上述层叠体的具有与层叠方向正交的法线的侧面所包含的上述第1活性层的侧面以及上述第2活性层的侧面,设置有射出上述第1光或者上述第2光的射出部。

根据这样的发光装置,能够在安装时使与电极电连接的布线的布局变得简易。

在本发明涉及的发光装置中,上述第1活性层具有被注入电流而产生上述第1光的第1增益区域,上述第1增益区域具备:第1增益部分,其具有从设置于上述第1活性层的第1侧面的第1射出部延伸至设置于上述第1活性层的第2侧面的第1反射部的带状形状;第2增益部分,其具有从上述第1反射部延伸至设置于上述第1活性层的第3侧面的第2反射部的带状形状;和第3增益部分,其具有从上述第2反射部延伸至设置于上述第1侧面的第2射出部的带状形状;上述第2活性层具有被注入电流而产生上述第2光的第2增益区域,上述第2增益区域具备:第4增益部分,其具有从设置于上述第2活性层的第4侧面的第3射出部延伸至设置于上述第2活性层的第5侧面的第3反射部的带状形状;第5增益部分,其具有从上述第3反射部延伸至设置于上述第2活性层的第6侧面的第4反射部的带状形状;和第6增益部分,其具有从上述第4反射部延伸至设置于上述第4侧面的第4射出部的带状形状;上述第1侧面以及上述第4侧面构成上述层叠体的具有与上述层叠方向正交的法线的侧面的一部分,从上述第1射出部射出的上述第1光、从上述第2射出部射出的上述第1光、从上述第3射出部射出的上述第2光、以及从上述第4射出部射出的上述第2光向相同的方向射出。

根据这样的发光装置,能够通过第2增益部分来调整第1射出部和第2射出部之间的距离。并且,能够通过第4增益部分来调整第3射出部和第4射出部之间的距离。

在本发明涉及的发光装置中,从上述层叠体的上述层叠方向观察,上述第1增益区域以及上述第2增益区域具有コ字形的形状。

根据这样的发光装置,能够调整第1增益区域的第1射出部和第2射出部之间的距离。并且,能够调整第2增益区域的第3射出部和第4射出部之间的距离。

在本发明涉及的发光装置中,上述第1光的波长是435nm以上485nm以下,上述第2光的波长是485nm以上570nm以下。

根据这样的发光装置,能够使第1光为蓝色光,使第2光为绿色光。由此,能够将发光装置作为投影仪的蓝色光源以及绿色光源来使用。因此,与使用3个光源的情况相比,能够减少光源的数量。从而,能够减少从光源射出的光所入射的透镜阵列(微透镜阵列)等光学系统的数量。结果,能够更加可靠地实现低成本化。

在本发明涉及的发光装置中,从上述层叠体的上述层叠方向观察,上述第1增益区域和上述第2增益区域不重叠。

根据这样的发光装置,能够抑制产生光损失。例如,若俯视下第1增益区域和第2增益区域重叠,则存在在重叠部分产生光损失的情况。

在本发明涉及的发光装置中,上述第1增益区域的上述第2增益部分具有切断该第2增益部分的间隙部,从上述层叠体的上述层叠方向观察,上述第2增益区域的上述第4增益部分被设置成通过上述间隙部。

根据这样的发光装置,能够在安装时使与电极电连接的布线的布局变得简单。

在本发明涉及的发光装置中,从上述层叠体的上述层叠方向观察,上述第1增益区域被上述第2增益区域以及上述第1侧面包围。

根据这样的发光装置,能够使第2增益区域的全长比第1增益区域的全长长。例如,当在第1增益区域中产生的第1光是蓝色光,在第2增益区域中产生的第2光是绿色光时,能够使增益小的绿色光的增益区域的全长变大,能够提高绿色光的强度以及发光效率。在将这样的发光装置用于投影仪的情况下,由于能够提高视感度强的绿色光的强度以及发光效率,所以能够以更高的电力效率实现更高亮度的投影仪。

在本发明涉及的发光装置中,从上述层叠体的上述层叠方向观察,上述第2电极具有比上述第1增益区域大的面来覆盖上述第1增益区域,从上述层叠体的上述层叠方向观察,上述第3电极具有比上述第2增益区域大的面来覆盖上述第2增益区域,上述第1增益区域位于上述第2电极的上述第2增益区域侧的端部的下方,上述第2增益区域位于上述第3电极的上述第1增益区域侧的端部的下方。

根据这样的发光装置,能够更加可靠地减小第1射出部和第3射出部之间的距离,减小第2射出部和第4射出部之间的距离。由此,能够更加可靠地使从第1射出部以及第3射出部射出的光入射至一个聚光透镜,使从第2射出部以及第4射出部射出的光入射至一个聚光透镜。因此,在将发光装置作为投影仪的光源使用的情况下,能够减少微透镜的数量。

本发明涉及的投影仪包括:本发明的发光装置、根据图像信息来调制从上述发光装置射出的光的光调制装置、和投射由上述光调制装置形成的图像的投射装置。

根据这样的投影仪,能够减少光学系统的数量、光阀的数量。由此,能够实现低成本化。

本发明涉及的超辐射发光二极管包括:基板;在上述基板上按照第1包层、第1活性层、第2包层、第3包层、第2活性层、第4包层的顺序层叠而成的层叠体;与上述第1包层电连接的第1电极;与上述第2包层以及上述第3包层电连接的第2电极;和与上述第4包层电连接的第3电极;上述第1电极、上述第2电极以及上述第3电极位于上述层叠体的与上述基板侧相反侧的面上,上述第1活性层被上述第1电极和上述第2电极注入电流而产生第1光,上述第2活性层被上述第2电极和上述第3电极注入电流而产生第2光。

根据这样的超辐射发光二极管,能够在安装时使与电极电连接的布线的布局变得简单。

本发明涉及的投影仪包括本发明的超辐射发光二极管、根据图像信息来调制从上述超辐射发光二极管射出的光的光调制装置、和投射由上述光调制装置形成的图像的投射装置。

根据这样的投影仪,能够减少光学系统的数量、光阀的数量。由此,能够实现低成本化。

附图说明

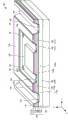

图1是示意地表示本实施方式涉及的发光装置的立体图。

图2是示意地表示本实施方式涉及的发光装置的俯视图。

图3是示意地表示本实施方式涉及的发光装置的剖视图。

图4是示意地表示本实施方式涉及的发光装置的俯视图。

图5是示意地表示本实施方式涉及的发光装置的俯视图。

图6是示意地表示本实施方式涉及的发光装置的制造工序的剖视图。

图7是示意地表示本实施方式涉及的发光装置的制造工序的剖视图。

图8是示意地表示本实施方式的第1变形例涉及的发光装置的俯视图。

图9是示意地表示本实施方式的第1变形例涉及的发光装置的剖视图。

图10是示意地表示本实施方式的第2变形例涉及的发光装置的俯视图。

图11示意地表示本实施方式的第2变形例涉及的发光装置的剖面立体图。

图12是示意地表示本实施方式的第3变形例涉及的发光装置的俯视图。

图13是示意地表示本实施方式涉及的光源模块的俯视图。

图14是示意地表示本实施方式涉及的光源模块的剖视图。

图15是示意地表示本实施方式涉及的光源模块的剖视图。

图16是示意地表示本实施方式涉及的投影仪的立体图。

图17是示意地表示本实施方式涉及的投影仪的图。

图18是示意地表示本实施方式涉及的投影仪的立体图。

具体实施方式

以下,使用附图对本发明的优选实施方式进行详细说明。其中,以下说明的实施方式不对要求保护的范围所记载的本发明内容进行不当限定。另外,以下说明的构成的全部不限于是本发明的必须构成要件。

1.发光装置

首先,参照附图对本实施方式涉及的发光装置进行说明。图1是示意地表示本实施方式涉及的发光装置100的立体图。图2是示意地表示本实施方式涉及的发光装置100的俯视图。图3是示意地表示本实施方式涉及的发光装置100的图2的III-III线剖视图。图4是示意地表示本实施方式涉及的发光装置100的俯视图。图5是示意地表示本实施方式涉及的发光装置100的俯视图。其中,为了方便起见,在图4中,将发光装置100的包括第1活性层106的剖面表示为俯视图,在图5中,将发光装置100的包括第2活性层112的剖面表示为俯视图。另外,在图1~5中,作为相互正交的3个轴,图示了X轴、Y轴、Z轴。

以下,对发光装置100是SLD的情况进行说明。SLD与半导体激光器不同,通过抑制基于端面反射引起的共振器的形成,能够防止激光振荡。因此,能够减少斑点噪声。

如图1~图5所示,发光装置100包括基板102、层叠体130、第1电极120、第2电极122和第3电极124。并且,发光装置100可以包括绝缘层116。

作为基板102,例如使用绝缘性基板、半导体基板、导电性基板等。更具体而言,作为基板102,使用绝缘性的蓝宝石基板。

层叠体130形成在基板102上。层叠体130可具有在基板102上按照第1包层104、第1活性层106、第2包层108、第3包层110、第2活性层112、第4包层114的顺序层叠而成的构造。第1包层104、第1活性层106、第2包层108、第3包层110、第2活性层112、第4包层114在Z轴方向层叠。

层叠体130可具有第1部分132、第2部分134以及第3部分136。第1部分132位于基板102和第1电极120之间,具备第1包层104。第2部分134位于基板102和第2电极122之间,具备第1包层104、第1活性层106、第2包层108以及第3包层110。第3部分136位于基板102和第3电极124之间,具备第1包层104、第1活性层106、第2包层108、第3包层110、第2活性层112以及第4包层114。

在图2所示的例子中,层叠体130的平面形状(从Z轴方向观察的形状)是长方形。层叠体130可具有与层叠体130的层叠方向(Z轴方向)平行(具有与层叠方向正交的法线)的侧面130a、130b。

在层叠体130的第2部分134形成有开口部30、32。在图1以及图2所示的例子中,开口部30、32也形成于第2电极122。开口部30、32例如从第2电极122延伸至第1包层104。

在层叠体130的第3部分136形成有开口部34、36。在图1以及图2所示的例子中,开口部34、36也形成于第3电极124。开口部34、36例如从第3电极124延伸至第3包层110。

开口部30、32、34、36的内部可以是空洞,也可以在开口部30、32、34、36的内部填充反射膜(后面叙述详细内容)。不对开口部30、32、34、36的平面形状进行特别限定,在图2所示的例子中是三角形。

第1包层104形成在基板102上。作为第1包层104,例如使用第1导电型(例如n型)的GaN层、AlGaN层等。

第1活性层106形成在第1包层104上。第1活性层106例如具有重叠了3个由阱层和势垒层构成的量子阱构造的多重量子阱(MQW)构造。作为阱层,例如使用InGaN层。作为势垒层,例如使用GaN层、In组成比阱层小的InGaN层、或Al组成比第1包层104小的AlGaN层等。

如图4所示,第1活性层106具有第1侧面106a、第2侧面106b、以及第3侧面106c。第1侧面106a构成层叠体130的侧面130a的一部分。在图4所示的例子中,第1侧面106a是第1活性层106的+X轴方向侧的面(朝向+X轴方向的面)。第2侧面106b规定开口部30的一部分。第3侧面106c规定开口部32的一部分。第2侧面106b以及第3侧面106c相对第1侧面106a倾斜。第1侧面106a也可以是通过劈开而形成的劈开面。第2侧面106b以及第3侧面106c也可以是通过蚀刻而形成的蚀刻面。

第1活性层106的一部分构成第1增益区域140。第1增益区域140能够被注入电流而产生第1光,第1光能够在第1增益区域140内受到增益且进行导波。第1增益区域140具备第1增益部分142、第2增益部分144和第3增益部分146。

第1增益部分142在俯视下从第1侧面106a延伸至第2侧面106b。从层叠体130的层叠方向观察(以下也称“俯视”),第1增益部分142具备具有规定的宽度,并沿第1增益部分142的延伸方向的带状且直线状的长方形状。第1增益部分142具有设置于与第1侧面106a的连接部分的第1端面151、和设置于与第2侧面106b的连接部分的第2端面152。

其中,第1增益部分142的延伸方向例如是俯视下通过第1端面151的中心和第2端面152的中心的直线的延伸方向。另外,也可以是第1增益部分142(与除了第1增益部分142以外的部分)的边界线的延伸方向。

同样,在其他增益部分中,延伸方向例如是俯视下通过2个端面的中心的直线的延伸方向。另外,也可以是增益部分(与除了增益部分以外的部分)的边界线的方向。

第1增益部分142俯视下相对第1侧面106a的垂线P1以角度α1倾斜地与第1侧面106a连接。换言之,第1增益部分142的延伸方向相对垂线P1具有α1的角度。角度α1是锐角,是比临界角小的角度。

第1增益部分142俯视下相对第2侧面106b的垂线P2以角度α2倾斜地与第2侧面106b连接。换言之,第1增益部分142的延伸方向相对垂线P2具有α2的角度。

第2增益部分144俯视下从第2侧面106b延伸至第3侧面106c。第2增益部分144俯视下具备具有规定的宽度,并沿第2增益部分144的延伸方向的带状且直线状的长方形状。第2增益部分144具有设置于与第2侧面106b的连接部分的第3端面153、和设置于与第3侧面106c的连接部分的第4端面154。第2增益部分144的延伸方向在俯视下例如与第1侧面106a平行。

其中,考虑到制造偏差等,“第2增益部分144的延伸方向与第1侧面106a平行”是指俯视下第2增益部分144相对第1侧面106a的倾斜角在±1°以内。

第2增益部分144的第3端面153在第2侧面106b与第1增益部分142的第2端面152重叠。在图示的例子中,第2端面152和第3端面153在重叠面158完全重叠。

第2增益部分144俯视下相对第2侧面106b的垂线P2以角度α2倾斜地与第2侧面106b连接。换言之,第2增益部分144的延伸方向相对垂线P2具有α2的角度。即,第1增益部分142相对于垂线P2的角度和第2增益部分144相对于垂线P2的角度在制造偏差的范围内相同。角度α2例如是锐角,为临界角以上。由此,第2侧面106b能够使在第1增益区域140中产生的光发生全反射。

其中,考虑到蚀刻等制造偏差,“角度θ1和角度θ2在制造偏差的范围内相同”是指两角度之差例如在±2°左右以内。

第2增益部分144俯视下相对第3侧面106c的垂线P3以角度α3倾斜地与第3侧面106c连接。换言之,第2增益部分144的延伸方向相对垂线P3具有α3的角度。

第2增益部分144的延伸方向的长度比第1增益部分142的延伸方向的长度以及第3增益部分146的延伸方向的长度长。第2增益部分144的延伸方向的长度也可以是第1增益部分142的延伸方向的长度和第3增益部分146的延伸方向的长度之和以上。其中,也可以说“第2增益部分144的延伸方向的长度”是第3端面153的中心和第4端面154的中心之间的距离。对于其他的增益部分也相同,可以说延伸方向的长度是2个端面的中心间的距离。

第3增益部分146俯视下从第3侧面106c延伸至第1侧面106a。第3增益部分146俯视例如具备具有规定的宽度,并沿第3增益部分146的延伸方向的带状且直线状的长方形状。第3增益部分146具有设置于与第3侧面106c的连接部分的第5端面155、和设置于与第1侧面106a的连接部分的第6端面156。

第3增益部分146的第5端面155在第3侧面106c与第2增益部分144的第4端面154重叠。在图示的例子中,第4端面154和第5端面155在重叠面159完全重叠。

第3增益部分146俯视下相对第3侧面106c的垂线P3以角度α3倾斜地与第3侧面106c连接。换言之,第3增益部分146的延伸方向相对垂线P3具有α3的角度。即,第2增益部分144相对于垂线P3的角度和第3增益部分146相对于垂线P3的角度在制造偏差的范围内相同。角度α3例如是锐角,为临界角以上。由此,第3侧面106c能够使在第1增益区域140中产生的光发生全反射。

第3增益部分146俯视下相对垂线P1以角度α1倾斜地与第1侧面106a连接。换言之,第3增益部分146的长边方向相对垂线P1具有α1的角度。即,第1增益部分142和第3增益部分146俯视下以相同的朝向与第1侧面106a连接,相互平行。更具体而言,第1增益部分142的延伸方向和第3增益部分146的延伸方向相互平行。由此,从第1端面151射出的第1光20和从第6端面156射出的第1光20能够向相同的方向射出。

如上所述,通过使角度α2、α3为临界角以上,使角度α1比临界角小,能够使第1侧面106a的反射率比第2侧面106b的反射率以及第3侧面106c的反射率低。由此,设置于第1侧面106a的第1端面151能够成为使在第1增益区域140中产生的光射出的第1射出部(第1射出部151)。设置于第1侧面106a的第6端面156能够成为使在第1增益区域140中产生的光射出的第2射出部(第2射出部156)。设置于第2侧面106b的端面152、153的重叠面158能够成为使在第1增益区域140中产生的光反射的第1反射部(第1反射部158)。设置于第3侧面106c的端面154、155的重叠面159能够成为使在第1增益区域140中产生的光反射的第2反射部(第2反射部159)。

即,第1增益部分142从第1射出部151延伸至第1反射部158。第2增益部分144从第1反射部158延伸至第2反射部159。第3增益部分146从第2反射部159延伸至第2射出部156。因此,可以说第1增益区域140俯视下具有コ字形(具有角部的U字型)形状。

此外,在图示的例子中,射出部151、156以及反射部158、159的表面露出,但例如也可以利用防反射膜覆盖第1侧面106a(射出部151、156),利用反射膜覆盖第2侧面106b以及第3侧面106c(反射部158、159)。由此,即便是在第1增益区域140中产生的光在反射部158、159不发生全反射那样的入射角度、折射率等条件下,也能够使在第1增益区域140中产生的光的波段下的第1侧面106a的反射率比第2侧面106b的反射率以及第3侧面106c的反射率低。另外,通过利用防反射膜覆盖第1侧面106a,能够降低使在第1增益区域140中产生的光在第1端面151和第6端面156之间直接多重反射。结果,由于能够不构成直接的共振器,所以能够抑制在第1增益区域140中产生的光的激光振荡。

作为反射膜以及防反射膜,例如能够使用SiO2层、Ta2O5层、Al2O3层、TiN层、TiO2层、SiON层、SiN层、或它们的多层膜。另外,使侧面106b、106c成为通过蚀刻而形成的DBR(Distributed BraggReflector:分布布拉格反射器),也可以得到高的反射率。

并且,角度α1可以是比0°大的角度。由此,能够不使在第1增益区域140中产生的光在第1端面151和第6端面156之间直接多重反射。结果,由于能够不构成直接的共振器,所以能够抑制或防止在第1增益区域140中产生的光的激光振荡。

此外,虽未图示,但角度α1也可以是0°。即,增益部分142、146的延伸方向俯视下也可以与垂线P1平行。在这样的方式中,如上所述,通过利用防反射膜覆盖第1侧面106a,能够不使在第1增益区域140中产生的光在第1端面151和第6端面156之间直接多重反射。

如图1以及图3所示,第2包层108形成在第1活性层106上。作为第2包层108,例如使用第2导电型(例如p型)的GaN层、AlGaN层等。

例如,由p型的第2包层108、未掺杂杂质的第1活性层106以及n型的第1包层104构成pin二极管。第1包层104以及第2包层108分别是禁带宽度比第1活性层106大、且折射率小的层。第1活性层106被第1电极120和第2电极122注入电流而产生第1光,且具有放大并导波第1光的功能。第1包层104以及第2包层108夹持第1活性层106,具有封闭注入载流子(电子以及空穴)以及光的功能(抑制漏光的功能)。

在发光装置100中,若对第1电极120和第2电极122之间施加pin二极管的正向偏置电压(注入电流),则在第1活性层106中产生第1增益区域140,在第1增益区域140中发生电子和空穴的再次结合。通过该再次结合产生发光。以该产生的光为起点,连锁地发生受激发射,在被注入电流的第1增益区域140内,光的强度被放大。

例如,如图4所示,在第1增益部分142中产生并朝向第2侧面106b侧的第1光10在第1增益部分142内被放大后,在第1反射部158发生反射,朝向第3侧面106c在第2增益部分144内行进。然后,进而在第2反射部159处发生反射,在第3增益部分146内行进,作为第1光20从第6端面156射出。此时,光强度在增益部分144、146内也被放大。同样,在第3增益部分146中产生并朝向第3侧面106c侧的第1光在第3增益部分146内被放大后,在第2反射部159处发生反射,朝向第2侧面106b在第2增益部分144内行进。然后,进而在第1反射部158处发生反射,在第1增益部分142内行进,作为第1光20从第1端面151射出。此时,光强度在增益部分142、144内也被放大。

其中,在第1增益部分142产生的光中也有作为第1光20直接从第1端面151射出的光。同样,在第3增益部分146产生的光中也有作为第1光20直接从第6端面156射出的光。这些光的强度同样也在各增益部分142、146内被放大。

如图1以及图3所示,第3包层110形成在第2包层108上。作为第3包层110,例如使用第2导电型(例如p型)的GaN层、AlGaN层等。

第2活性层112形成在第3包层110上。第2活性层112例如具有重叠了3个由阱层和势垒层构成的量子阱构造而成的多重量子阱(MQW)构造。作为阱层,例如使用InGaN层。作为势垒层,例如使用GaN层、In组成比阱层小的InGaN层、或Al组成比第1包层104小的AlGaN层等。此外,也可以通过第1活性层106以及第2活性层112的构成阱层的InGaN层的In组成相互不同,使得在第1活性层106中产生的第1光的波长和在第2活性层112中产生的第2光的波长相互不同。

如图5所示,第2活性层112具有第4侧面112a、第5侧面112b以及第6侧面112c。第4侧面112a构成层叠体130的侧面130a的一部分。在图5所示的例子中,第4侧面112a是第2活性层112的+X轴方向侧的面(朝向+X轴方向的面)。第5侧面112b规定开口部34的一部分。第6侧面112c规定开口部36的一部分。第5侧面112b以及第6侧面112c相对第4侧面112a倾斜。第4侧面112a也可以是通过劈开而形成的劈开面。第5侧面112b以及第6侧面112c也可以是通过蚀刻而形成的蚀刻面。

第2活性层112的一部分构成第2增益区域160。第2增益区域160能够被注入电流而产生第2光,第2光能够在第2增益区域160内受到增益且进行导波。第2增益区域160具备第4增益部分162、第5增益部分164和第6增益部分166。

第4增益部分162俯视下从第4侧面112a延伸至第5侧面112b。第4增益部分162俯视下具备具有规定的宽度,并沿第4增益部分162的延伸方向的带状且直线状的长方形状。第4增益部分162具有设置于与第4侧面112a的连接部分的第1端面171、和设置于与第5侧面112b的连接部分的第2端面172。

第4增益部分162俯视下相对第4侧面112a的垂线Q1以角度β1倾斜地与第4侧面112a连接。换言之,第4增益部分162的延伸方向相对垂线Q1具有β1的角度。角度β1是锐角,是比临界角小的角度。

第4增益部分162俯视下相对第5侧面112b的垂线Q2以角度β2倾斜地与第5侧面112b连接。换言之,第4增益部分162的延伸方向相对垂线Q2具有β2的角度。

第5增益部分164俯视下从第5侧面112b延伸至第6侧面112c。俯视,第5增益部分164具备具有规定的宽度,并沿第5增益部分164的延伸方向的带状且直线状的长方形状。第5增益部分164具有设置于与第5侧面112b的连接部分的第3端面173、和设置于与第6侧面112c的连接部分的第4端面174。第5增益部分164的延伸方向俯视下例如与第4侧面112a平行。

其中,考虑到制造偏差等,“第5增益部分164的延伸方向与第4侧面112a平行”是指俯视下第5增益部分164相对于第4侧面112a的倾斜角在±1°以内。

第5增益部分164的第3端面173在第5侧面112b与第4增益部分162的第2端面172重叠。在图示的例子中,第2端面172和第3端面173在重叠面178完全重叠。

第5增益部分164俯视下相对第5侧面112b的垂线Q2以角度β2倾斜地与第5侧面112b连接。换言之,第5增益部分164的延伸方向相对垂线Q2具有β2的角度。即,第4增益部分162相对于垂线Q2的角度和第5增益部分164相对于垂线Q2的角度在制造偏差的范围相同。角度β2例如是锐角,为临界角以上。由此,第5侧面112b能够使在第2增益区域160中产生的光发生全反射。

第5增益部分164俯视下相对第6侧面112c的垂线Q3以角度β3倾斜地与第6侧面112c连接。换言之,第5增益部分164的延伸方向相对垂线Q3具有β3的角度。

第5增益部分164的延伸方向的长度比第4增益部分162的延伸方向的长度以及第6增益部分166的延伸方向的长度长。第5增益部分164的延伸方向的长度也可以是第4增益部分162的延伸方向的长度和第6增益部分166的延伸方向的长度之和以上。

第6增益部分166俯视下从第6侧面112c延伸至第4侧面112a。第6增益部分166俯视下例如具备具有规定的宽度,并沿第6增益部分166的延伸方向的带状且直线状的长方形状。第6增益部分166具有设置于与第6侧面112c的连接部分的第5端面175、和设置于与第4侧面112a的连接部分的第6端面176。

第6增益部分166的第5端面175在第6侧面112c与第5增益部分164的第4端面174重叠。在图示的例子中,第4端面174和第5端面175在重叠面179完全重叠。

第6增益部分166俯视下相对第6侧面112c的垂线Q3以角度β3倾斜地与第6侧面112c连接。换言之,第6增益部分166的延伸方向相对垂线Q3具有β3的角度。即,第5增益部分164相对于垂线Q3的角度和第6增益部分166相对于垂线Q3的角度在制造偏差的范围内相同。角度β3例如是锐角,为临界角以上。由此,第6侧面112c使在第2增益区域160中产生的光发生全反射。

第6增益部分166俯视下相对垂线Q1以角度β1倾斜地与第4侧面112a连接。换言之,第6增益部分166的长边方向相对垂线Q1具有β1的角度。即,第4增益部分162和第6增益部分166俯视下以相同的朝向与第4侧面112a连接,相互平行。更具体而言,第4增益部分162的延伸方向和第6增益部分166的延伸方向相互平行。由此,从第1端面171射出的光22和从第6端面176射出的光22能够向相同的方向射出。

如上所述,通过使角度β2、β3为临界角以上,使角度β1比临界角小,能够使第4侧面112a的反射率比第5侧面112b的反射率以及第6侧面112c的反射率低。由此,设置于第4侧面112a的第1端面171能够成为使在第2增益区域160中产生的光射出的第3射出部(第3射出部171)。设置于第4侧面112a的第6端面176能够成为使在第2增益区域160中产生的光射出的第4射出部(第4射出部176)。设置于第5侧面112b的端面172、173的重叠面178能够成为使在第2增益区域160中产生的光反射的第3反射部(第3反射部178)。设置于第6侧面112c的端面174、175的重叠面179能够成为使在第2增益区域160中产生的光反射的第4反射部(第4反射部179)。

即,第4增益部分162从第3射出部171延伸至第3反射部178。第5增益部分164从第3反射部178延伸至第4反射部179。第6增益部分166从第4反射部179延伸至第4射出部176。因此,可以说第2增益区域160俯视下具有コ字形(具有角部的U字型)形状。

此外,射出部171、176也可以与上述的射出部151、156同样,被防反射膜覆盖。另外,反射部178、179也可以与上述的反射部158、159同样,被反射膜覆盖。由此,即便是在第2增益区域160中产生的光在反射部178、179不发生全反射那样的入射角度、折射率等条件下,也能够使在第2增益区域160中产生的光的波段下的第4侧面112a的反射率比第5侧面112b的反射率以及第6侧面112c的反射率低。另外,通过利用防反射膜覆盖第4侧面112a,能够减少使在第2增益区域160中产生的光在第1端面171和第6端面176之间直接多重反射。结果,由于能够不构成直接的共振器,所以能够抑制在第2增益区域160中产生的光的激光振荡。

并且,角度β1可以是比0°大的角度。由此,能够使在第2增益区域160中产生的光在第1端面171和第6端面176之间不直接多重反射。结果,由于能够不构成直接的共振器,所以能够抑制或者防止在第2增益区域160中产生的光的激光振荡。

此外,虽未图示,但角度β1也可以是0°。即,增益部分162、166的延伸方向俯视下也可以与垂线Q1平行。在这样的方式中,如上所述,通过利用防反射膜覆盖第4侧面112a,能够使在第2增益区域160中产生的光在第1端面171和第6端面176不直接多重反射。

如图1以及图3所示,第4包层114形成在第2活性层112上。作为第4包层114,例如使用第1导电型(例如n型)的GaN层、AlGaN层等。

例如,由n型的第4包层114、未掺杂杂质的第2活性层112以及p型的第3包层110构成pin二极管。第3包层110以及第4包层114分别是禁带宽度比第2活性层112大、且折射率小的层。第2活性层112被第2电极122和第3电极124注入电流而产生第2光,并且具有放大且导波第2光的功能。第3包层110以及第4包层114夹持第2活性层112,具有注入载流子(电子以及空穴)以及封闭光的功能(抑制漏光的功能)。

在发光装置100中,若对第2电极122和第3电极124之间施加(注入电流)pin二极管的正向偏置电压,则在第2活性层112中产生第2增益区域160,在第2增益区域160中发生电子和空穴的再次结合。通过该再结合而产生发光。以该产生的光为起点,连锁地产生受激发射,光的强度在被注入电流的第2增益区域160内被放大。

例如,如图5所示,在第4增益部分162中产生并朝向第5侧面112b侧的第2光12在第4增益部分162内被放大后,在第3反射部178处发生反射,朝向第6侧面112c在第5增益部分164内行进。然后,还在第4反射部179处发生反射,在第6增益部分166内行进,作为第2光22从第6端面176射出。此时,光强度在增益部分164、166内也被放大。同样,在第6增益部分166中产生并朝向第6侧面112c侧的第2光在第6增益部分166内被放大后,在第4反射部179处发生反射,朝向第5侧面112b在第5增益部分164内行进。然后,还在第3反射部178处发生反射,在第4增益部分162内行进,作为第2光22从第1端面171射出。此时,光强度在增益部分162、164内也被放大。

其中,在第4增益部分162产生的光中也有作为第2光22直接从第1端面171射出的光。同样,在第6增益部分166产生的光中也有作为第2光22直接从第6端面176射出的光。这些光的强度也同样在各增益部分162、166内被放大。

在第1活性层106中产生的第1光的波长例如是435nm以上485nm以下。该情况下,第1光作为蓝色光射出。在第2活性层112中产生的第2光的波长例如是485nm以上570nm以下。该情况下,第2光作为绿色光射出。

此外,第1光的波长和第2光的波长也可以相同。例如,第1光的波长以及第2光的波长是610nm以上750以下,第1光以及第2光也可以是红色光。该情况下,活性层106、112例如可具有重叠了3个由InGaP阱层、InGaAlP势垒层构成的量子阱构造而成的多重量子阱(MQW)构造。

如图2所示,第1增益区域140和第2增益区域160俯视下不重叠。在图2所示的例子中,第1增益区域140俯视下被第2增益区域160以及第1活性层106的第1侧面106a包围。第1增益区域140的第1射出部151以及第2射出部156位于第2增益区域160的第3射出部171和第4射出部176之间。俯视下,第1射出部151的中心和第3射出部171的中心之间的距离D1例如是40μm左右。同样,俯视下,第2射出部156的中心和第4射出部176的中心之间的距离D2例如是40μm左右。

从第1射出部151射出的第1光20、从第2射出部156射出的第1光20、从第3射出部171射出的第2光22以及从第4射出部176射出的第2光22能够向相同的方向射出。在发光装置100中,能够调整角度α1(参照图4)以及角度β1(参照图5),以使第1光20以及第2光22向相同的方向射出。

如图1以及图3所示,绝缘层116形成为覆盖层叠体130的上表面以及侧面。如图1所示,绝缘层116形成为避开层叠体130的侧面130a。作为绝缘层116,例如使用SiN层、SiON层。

如图3所示,在绝缘层116上形成有贯通孔116a、116b、116c。贯通孔116a位于层叠体130的第1部分132上。贯通孔116b位于层叠体130的第2部分134上。贯通孔116c位于层叠体130的第3部分136上。

贯通孔116b的平面形状例如与第1增益区域140的平面形状相同。例如,由贯通孔116b的平面形状来决定电极120、122间的电流路径,结果,可决定第1增益区域140的平面形状。另外,贯通孔116c的平面形状例如与第2增益区域160的平面形状相同。例如,由贯通孔116c的平面形状来决定电极122、124间的电流路径,结果,可决定第2增益区域160的平面形状。

第1电极120与第1包层104电连接。第1电极120位于层叠体130的与基板102侧相反侧的面上。在图3所示的例子中,第1电极120位于层叠体130的第1部分132的上表面132a上。上表面132a例如通过设置贯通孔116a而具有在层叠体130中露出的部分。如图3所示,第1电极120可以具有与上表面132a接触的部分、和与形成在上表面132a上的绝缘层116接触的部分。

此外,在图示的例子中,上表面132a由第1包层104构成,但上表面132a也可以由设置在第1包层104和第1电极120之间的第1接触层(未图示)构成。第1接触层能够与第1电极120欧姆连接。

如图1以及图2所示,设置有2个第1电极120,如图2所示那样,俯视下在2个第1电极120之间设置有第2电极122以及第3电极124。不对第1电极120的平面形状进行特别限定,在图2所示的例子中是平行四边形。第1电极120的宽度(Y轴方向的大小)例如是100μm~200μm左右。

第1电极120是用于向第1活性层106注入电流的一方电极。作为第1电极120,例如使用从层叠体130侧按Ti层、Al层、Au层的顺序层叠而成的电极等。

第2电极122与第2包层108以及第3包层110电连接。第2电极122位于层叠体130的与基板102侧相反侧的面上。在图3所示的例子中,第2电极122位于层叠体130的第2部分134的上表面134a上。上表面134a例如通过设置贯通孔116b而具有在层叠体130中露出的部分。如图3所示,第2电极122可以具有与上表面134a接触的部分、和与形成在上表面134a上的绝缘层116接触的部分。

此外,在图示的例子中,上表面134a由第2包层108以及第3包层110构成,但上表面134a也可以由设置在包层108、110和第2电极122之间的第2接触层(未图示)构成。第2接触层能够与第2电极122欧姆连接。

如图2所示那样,第2电极122具有俯视下比第1增益区域140大的面122a,来覆盖第1增益区域140。面122a是第2电极122的上表面。如图3所示,第1增益区域140位于第2电极122的第2增益区域160侧的端部123的下方。即,如图2所示那样,俯视下第1增益区域140与第2电极122的第2增益区域160侧的端部123重叠。

第2电极122俯视下沿第1增益区域140覆盖第1增益区域140。第2电极122的宽度(沿增益部分142、146的部分的Y轴方向的大小、沿增益部分144的部分的X轴方向的大小)例如是100μm~200μm左右。第2电极122被设置为俯视下被第3电极124以及层叠体130的侧面130a包围。

第2电极122是用于向第1活性层106注入电流的另一方电极。并且,第2电极122是用于向第2活性层112注入电流的一方电极。作为第2电极122,例如使用从层叠体130侧按照Ni层、Pd层、Au层的顺序层叠而成的电极等。

第3电极124与第4包层114电连接。第3电极124位于层叠体130的与基板102侧相反侧的面上。在图3所示的例子中,第3电极124位于层叠体130的第3部分136的上表面136a上。上表面136a例如通过设置贯通孔116c而具有在层叠体130中露出的部分。如图3所示,第3电极124可以具有与上表面136a接触的部分、和与形成在上表面136a上的绝缘层116接触的部分。

此外,在图示的例子中,上表面136a由第4包层114构成,但上表面136a也可以由设置在第4包层114和第3电极124之间的第3接触层(未图示)构成。第3接触层与第3电极124欧姆连接。

如图2所示那样,第3电极124具有俯视下比第2增益区域160大的面124a,来覆盖第2增益区域160。面124a是第3电极124的上表面。如图3所示,第2增益区域160位于第3电极124的第1增益区域140侧的端部125的下方。即,如图2所示那样,第2增益区域160俯视下与第3电极124的第1增益区域140侧的端部125重叠。

第3电极124俯视下沿第2增益区域160覆盖第2增益区域160。第3电极124的宽度(沿增益部分162、166的部分的Y轴方向的大小、沿增益部分164的部分的X轴方向的大小)例如是100μm~200μm左右。

第3电极124是用于向第2活性层112注入电流的另一方电极。作为第3电极124,例如使用从层叠体130侧按照Ti层、Al层、Au层的顺序层叠而成的电极等。

如图2以及图3所示,从层叠体130的层叠方向观察,第2电极122的宽度方向的中心和贯通孔116b以及第1增益区域140的宽度方向的中心可以相互偏移。同样,第3电极124的宽度方向的中心和贯通孔116c以及第2增益区域160的宽度方向的中心也可以相互偏移。

本实施方式涉及的发光装置100例如能够用于投影仪、显示器、照明装置、测量装置等的光源。

本实施方式涉及的发光装置100例如具有以下特征。

根据发光装置100,第1电极120、第2电极122以及第3电极124位于层叠体130的与基板102侧相反侧的面上。即,在发光装置100中,在层叠体130的一方侧形成有电极120、122、124。因此,在安装发光装置100时,能够简单地布局与电极120、122、124电连接的布线。更具体而言,在发光装置100中,能够以将形成了布线的安装基板配置在层叠体130的一方侧,使得布线和电极120、122、124电连接的方式,将发光装置100安装到安装基板上。

并且,在发光装置100中,由于在层叠体130的一方侧形成有电极120、122、124,所以能够提高基板材料的自由度。当是在基板的两侧有电极的发光装置时,基板限于GaN基板、硅(111)基板等具有导电性的基板,但根据发光装置100,例如可使用蓝宝石基板等绝缘性基板作为基板102。

并且,在发光装置100中,第1活性层106以及第2活性层112形成在同一基板102上。第1活性层106的第1侧面106a以及第2活性层112的第4侧面112a包含于层叠体130的侧面130a。因此,能够减小设置于第1侧面106a的第1射出部151和设置于第4侧面112a的第3射出部171之间的距离D1。同样,能够减小设置于第1侧面106a的第2射出部156和设置于第4侧面112a的第4射出部176之间的距离D2。由此,能够使从射出部151、171射出的光20、22入射至一个聚光透镜(微透镜)。同样,能够使从射出部156、176射出的光20、22入射至一个聚光透镜。因此,在发光装置100中,当使用了发光装置100作为投影仪的光源时,能够削减聚光透镜的数量,可实现低成本化。

如上所述,在发光装置100中,能够实现低成本化,且在安装时,能够简单地布局与电极电连接的布线,并且能够使基板材料的自由度提高。

根据发光装置100,第1增益区域140具备:具有第1射出部151的第1增益部分142、具有第2射出部156的第3增益部分146、和与第1增益部分142以及第3增益部分146连接的第2增益部分144。第2增益区域160具备:具有第3射出部171的第4增益部分162、具有第4射出部176的第6增益部分166、和与第4增益部分162以及第6增益部分166连接的第5增益部分164。因此,能够通过第2增益部分144来调整射出部151、156之间的距离。另外,能够通过第5增益部分164来调整射出部171、176之间的距离。由此,在发光装置100中,当使用了发光装置100作为投影仪的光源时,例如能够根据聚光透镜的大小容易地调整射出部151、156之间的距离、以及射出部171、176之间的距离。

根据发光装置100,能够将第1光的波长设为435nm以上485nm以下,将第2光的波长设为485nm以上570nm以下。即,能够将第1光设为蓝色光,将第2光设为绿色光。由此,能够将发光装置100作为投影仪的蓝色光源以及绿色光源来使用。因此,与使用了3个光源的情况相比,能够减少光源的数量。从而,能够减少从光源射出的光所入射的透镜阵列(微透镜阵列)的数量。结果,能够更加可靠地实现低成本化。

根据发光装置100,俯视下第1增益区域140和第2增益区域160不重叠。因此,在发光装置100中,能够抑制光损失的产生。例如,若俯视下第1增益区域和第2增益区域重叠,则存在在重叠部分发生光损失的情况。

根据发光装置100,第1增益区域140俯视下被第2增益区域160以及第1侧面106a包围。由此,能够使第2增益区域160的全长比第1增益区域140的全长长。例如,在第1增益区域140中产生的第1光是蓝色光,在第2增益区域160中产生的第2光是绿色光。这里,具备产生绿色光的第2增益区域160的第2活性层112与具备产生蓝色光的第1增益区域140的第1活性层106相比,存在与基板102之间产生较大形变的情况。而且,由于这样的形变,在第2活性层112中产生基于压电效应的大的电场(压电电场),有时导致电子和空穴的发光再结合率降低。即,存在绿色光的增益比蓝色光小的情况。在发光装置100中,如上所述,能够使第2增益区域160的全长比第1增益区域140的全长长。因此,在第2增益区域160中产生的第2光是绿色光的情况下,能够使增益小的绿色光的增益区域的全长比其他颜色长,能够提高绿色光的强度以及发光效率。因此,在将这样的发光装置100用于投影仪的情况下,由于能够提高视感度强的绿色光的强度以及发光效率,所以能够以更高的电力效率实现高亮度的投影仪。

根据发光装置100,第1增益区域140位于第2电极122的第2增益区域160侧的端部123的下方,第2增益区域160位于第3电极124的第1增益区域140侧的端部125的下方。因此,能够更加可靠地减小第1射出部151和第3射出部171之间的距离D1。同样,能够减小第2射出部156和第4射出部176之间的距离D2。由此,能够更加可靠地使从射出部151、171射出的光入射至一个聚光透镜。同样,可使从射出部156、176射出的光入射至一个聚光透镜。因此,在发光装置100中,在将发光装置100作为投影仪的光源使用的情况下,能够削减微透镜的数量,能够更加可靠地实现低成本化。

2.发光装置的制造方法

接下来,参照附图,对本实施方式涉及的发光装置的制造方法进行说明。图6以及图7是示意地表示本实施方式涉及的发光装置100的制造工序的剖视图,与图3对应。

如图6所示,在基板102上按下述顺序外延生长第1包层104、第1活性层106、第2包层108、第3包层110、第2活性层112、第4包层114。由此,能够形成层叠体131。作为外延生长的方法,例如使用MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition:金属有机化学气相沉积法)法、MBE(Molecular Beam Epitaxy:分子束外延)法。

如图7所示,对层叠体131进行图案化,形成具有第1部分132、第2部分134以及第3部分136的层叠体130。例如通过光刻技术以及蚀刻技术来进行图案化。

如图3所示,在层叠体130上成膜绝缘层(未图示),对该绝缘层进行图案化,形成设置了贯通孔116a、116b、116c的绝缘层116。例如,通过CVD(Chemical Vapor Deposition:化学气相沉积法)法来成膜绝缘层。例如通过光刻技术以及蚀刻技术来进行图案化。

接下来,在第1部分132上、第2部分134上以及第3部分136上分别形成第1电极120、第2电极122以及第3电极124。在该工序中,首先通过光刻技术对光致抗蚀剂进行图案化,仅使形成电极的区域的上表面露出,包括开口部30、32、34、36的未形成电极的区域的上表面被光致抗蚀剂覆盖。接下来,通过真空蒸镀法等在整个面上蒸镀导电层。然后,与抗蚀剂一起除去(剥离)未形成电极的区域的导电层。不对形成电极120、122、124的顺序进行特别限定。在具有与导电型相同的层连接的电极的发光装置100的例子中,电极120和电极124可以同时形成。

通过以上的工序,能够制造本实施方式涉及的发光装置100。

根据发光装置100的制造方法,能够形成在实现低成本化的同时,能够在安装时简单地布局与电极电连接的布线,且提高基板材料的自由度的发光装置100。

3.发光装置的变形例

3.1.第1变形例涉及的发光装置

接下来,参照附图,对本实施方式的第1变形例涉及的发光装置进行说明。图8是示意地表示本实施方式的第1变形例涉及的发光装置200的俯视图。图9是示意地表示本实施方式的第1变形例涉及的发光装置200的图8的IV-IV线剖视图。其中,在图8以及图9中,作为相互正交的3个轴,图示有X轴、Y轴、Z轴。

以下,在本实施方式的第1变形例涉及的发光装置200中,对具有与本实施方式色剂的发光装置100的构成部件相同功能的部件赋予相同的标记,并省略其详细说明。

在发光装置100的例子中,如图2所示,设置有2个第1电极120,俯视下在2个第1电极120之间设置有增益区域140、160(电极122、124)。

与此相对,在发光装置200中,如图8所示那样,第1电极120被设置成俯视下被第1增益区域140(第2电极122)以及层叠体130的侧面130a包围。

根据发光装置200,与发光装置100相比,例如能够保持增益区域140、160的长度,且减小Y轴方向的大小。即,根据发光装置200,能够在保持增益区域140、160的全长的同时实现小型化。

3.2.第2变形例涉及的发光装置

接下来,参照附图对本实施方式的第2变形例涉及的发光装置进行说明。图10是示意地表示本实施方式的第2变形例涉及的发光装置300的俯视图。图11是示意地表示本实施方式的第2变形例涉及的发光装置300的剖面立体图,是图10所示的以虚线围住的区域A的放大图。其中,在图10以及图11中,作为相互正交的3个轴,图示有X轴、Y轴、Z轴。

以下,在本实施方式的第2变形例涉及的发光装置300中,对具有与本实施方式的发光装置100的构成部件相同功能的部件赋予相同的标记,并省略其详细的说明。

在发光装置100的例子中,如图2所示那样,俯视下第1增益区域140被第2增益区域160以及第1活性层106的第1侧面106a包围。

与此相对,在发光装置300中,如图10以及图11所示,第1增益区域140的第2增益部分144具有切断(divide)第2增益部分144的间隙部340,第2增益区域160的第4增益部分162被设置为俯视下通过间隙部340。

在间隙部340的上方没有形成第2电极122。即,第2电极122的、第2增益部分144的上方部分被切断,俯视下在该被切断的部分设置有第3电极124。

根据发光装置300,与发光装置100相同,能够在安装时简单地布局与电极电连接的布线。另外,能够提高基板材料的自由度。

此外,虽未图示,但除了第4增益部分162之外,第2增益区域160的第6增益部分166也可以被设置为俯视下通过间隙部340。

3.3.第3变形例涉及的发光装置

接下来,参照附图对本实施方式的第3变形例涉及的发光装置进行说明。图12是示意地表示本实施方式的第3变形例涉及的发光装置400的俯视图。其中,在图12中,作为相互正交的3个轴,图示有X轴、Y轴、Z轴。

以下,在本实施方式的第3变形例涉及的发光装置400中,对具有与本实施方式涉及的发光装置100的构成部件相同功能的部件赋予相同的标记,省略其详细说明。

在发光装置100的例子中,如图2所示,设置有1个第1增益区域140,设置有1个第2增益区域160。

与此相对,在发光装置400中,如图12所示,设置有多个第1增益区域140,设置有多个第2增益区域160。在图示的例子中,设置有2个第1增益区域140,该第1增益区域140沿Y轴排列。设置有2个第2增益区域160,该第2增益区域160沿Y轴排列。

根据第1增益区域140的数量,设有多个第2电极122以及开口部30、32。根据第2增益区域160的数量,设置有多个第3电极124以及开口部34、36。在图示的例子中,设置有3个第1电极120,3个第1电极120中的一个被设置在2个第2增益区域160之间。

根据发光装置400,与发光装置100相比,能够实现高输出化。

4.光源模块

接下来,参照附图,对本实施方式涉及的光源模块进行说明。图13是示意地表示本实施方式涉及的光源模块500的俯视图。图14是示意地表示本实施方式涉及的光源模块500的图13的XIV-XIV线剖视图。图15是示意地表示本实施方式涉及的光源模块500的图13的XV-XV线剖视图。其中,为了方便起见,在图13中,简化了发光装置400以及安装基板510,并省略了透镜阵列520以及散热板530来进行图示。另外,在图14中,简化发光装置400以及安装基板510来进行图示。另外,在图15中,省略了透镜阵列520以及散热板530来进行图示。另外,在图13~图15中,作为相互正交的3个轴,图示了X轴、Y轴、Z轴。

如图13~图15所示,光源模块500可包括安装基板510、透镜阵列(微透镜阵列)520、散热板530、本发明涉及的发光装置。在以下的例子中,对作为本发明涉及的发光装置而包括发光装置400的光源模块500进行说明。

对安装基板510安装发光装置400。如图15所示,安装基板510可具有支承基板511、绝缘层512、布线513、514、515。

作为支承基板511,例如使用硅基板。支承基板511具有与发光装置400对置的面511a。

绝缘层512形成在支承基板511的面511a。作为绝缘层512,例如使用SiO2层。

在绝缘层512上设置有布线513、514、515。布线513经由接合部件516与第1电极120电连接。布线514经由接合部件516与第2电极122电连接。布线515经由接合部件516与第3电极124电连接。布线513、514、515俯视下可以分别具有与电极120、122、124的形状对应的形状。能够通过布线513、514、515分别向电极120、122、124个别地注入电流。

如上所述,电极120、122、124的宽度是100μm~200μm左右。因此,能够充分确保电极120、122、124和接合部件516的接触面积。由此,能够防止接合时固化前的接合部件516从电极120、122、124挤出。另外,能够提高电极120、122、124和布线513、514、515的接合强度。作为布线513、514、515的材质,例如可列举铜、铝、金。作为接合部件516的材质,例如可列举银膏。

如图15所示,也可以在发光装置400的绝缘层116和安装基板510的绝缘层512之间设置接合部件517。绝缘层116和绝缘层512也可以通过接合部件517接合。由此,能够提高发光装置400和安装基板510的接合强度。作为接合部件517的材质,例如可列举聚倍半硅氧烷(PSQ)。

发光装置400被安装于安装基板510。发光装置400被以向下接合的状态安装。即,不将发光装置400的基板102侧而将具有pin接合的层叠体130侧朝向安装基板510侧(图14的下侧)来进行安装。由此,向发光装置400注入电流时产生的热能够不经由基板102而经由热传导率高的安装基板510以及散热板530迅速释放出。

如图13以及图14所示,设置有多个发光装置400。在图示的例子中,设置有3个发光装置400,并沿X轴排列。

如图14所示,透镜阵列520被支承在安装基板510上。透镜阵列520的材质例如是玻璃。透镜阵列520可具有透过面(光的入射面)521、反射面522、聚光透镜(微透镜)524。

如图14所示,在第1光20以及第2光22的射出方向与侧面130a垂直的情况下,透过面521与从发光装置400射出的光20、22的光轴正交。另外,反射面522被设置为与透过面521形成45°的角度。能够在透过面521上形成防反射膜,在反射面522上形成反射膜。由此,能够减小透过面521以及反射面522处的光损失。

如图14所示,从发光装置400射出的光能够从透过面521透过而被反射面522反射。其中,在第1光20以及第2光22的射出方向不与侧面130a垂直的情况下,能够通过在透过面521发生折射而将光轴的方向改变成与侧面130a垂直的方向,在反射面522处发生反射。通过在反射面522处发生反射,使得光的行进方向朝向聚光透镜524侧。

设置有多个聚光透镜524。与射出部151、171以及射出部156、176对应地二维排列聚光透镜524。聚光透镜524的至少一部分被设置在俯视下与透过面521以及反射面522重叠的位置。并且,如图13所示那样,通过使射出部151、171和透过面521接近,能够将聚光透镜524设置在俯视下与射出部151、171重叠的位置以及与射出部156、176重叠的位置。由此,不增大聚光透镜524,就能够例如入射作为蓝色光的第1光20、和作为绿色光的第2光22。通过控制放射角(聚光、平行化、或减小放射角等),能够使入射至聚光透镜524的光叠加(部分叠加)。由此,能够均匀性良好地例如对液晶光阀进行照射。

散热板530被设置在安装基板510的、与安装发光装置400一侧的面相反侧的面上。散热板530可以与安装基板510接合。作为散热板530的材质,例如可列举铜、钼、氮化铝、氧化硼。通过散热板530,能够提高发光装置400的散热性。

根据光源模块500,能够在层叠体130的一方侧包括形成有电极120、122、124的发光装置400。因此,能够简单地布局与电极120、122、124电连接的布线513、514、515。另外,由于能够容易地进行安装工序,所以能够实现安装TAT(turn around time:安装周期)的提高、安装成本的降低。

根据光源模块500,可向一个聚光透镜524例如入射作为蓝色光的第1光20和作为绿色光的第2光22。因此,在将光源模块500作为投影仪的光源而使用的情况下,能够削减透镜阵列的数量,能够实现低成本化。

5.投影仪

接下来,参照附图对本实施方式涉及的投影仪进行说明。图16是示意地表示本实施方式涉及的投影仪600的立体图。图17是示意地表示本实施方式涉及的投影仪600的图。其中,为了方便起见,在图16中,省略了壳体612、散热片614、风扇616、618,来简化图示光源模块500。另外,在图17中,简化图示了光源模块500。

如图16以及图17所示,投影仪600包括第1光源模块602GB、第2光源模块602R、透过式液晶光阀(光调制装置)604GB、604R、投射镜头(投射装置)608。并且,投影仪600可包括分色棱镜(色光合成单元)606、壳体612、散热片614、进气风扇616、排气风扇618。

壳体612能够收纳光源模块602GB、602R、液晶光阀604GB、604R、分色棱镜606以及散热片614。

第1光源模块602GB由光源模块500构成。在图示的例子中,通过并列2个光源模块500来构成第1光源模块602GB。第1光源模块602GB能够射出绿色光以及蓝色光。更具体而言,从射出部151、156射出的第1光20(参照图13)是蓝色光,从射出部171、176射出的第2光22(参照图13)是绿色光。如上所述,通过透镜阵列520来对从射出部151、156、171、176射出的光20、22进行聚光。

第2光源模块602R由光源模块500构成。在图示的例子中,通过并列2个光源模块500来构成第2光源模块602R。第2光源模块602R能够射出红色光。更具体而言,从射出部151、156射出的第1光20(参照图13)以及从射出部171、176射出的第2光22(参照图13)是红色光。如上所述,通过透镜阵列520对从射出部151、156、171、176射出的光20、22进行聚光。此外,第2光源模块602R也可以由仅具有:只层叠了第1包层、第1活性层、第2包层而成的层叠体130、与第1包层电连接的第1电极、和与第2包层连接的第2电极,并仅产生第1光10、20的发光装置;以及使用了该发光装置的光源模块构成。

光源模块602GB、602R被设置在散热片614上。散热片614的材质例如是铜、铝。通过散热片614能够提高光源模块602GB、602R的散热性。

进气风扇616以及排气风扇618被设置在壳体612上。通过进气风扇616以及排气风扇618能够提高光源模块602GB、602R的散热性。

从各光源模块602GB、602R射出的光(通过透镜阵列控制了放射角的光)入射至各液晶光阀604GB、604R。各液晶光阀604GB、604R分别根据图像信息对入射的光进行调制。而且,投射镜头608对由液晶光阀604GB、604R形成的影像进行放大,并投射至屏幕610上。在图17所示的例子中,投射镜头608被设置在壳体612上。

分色棱镜606能够合成从液晶光阀604GB、604R射出的光,并导向投射镜头608。

更具体而言,被各液晶光阀604GB、604R调制后的色光入射至分色棱镜606。该棱镜通过贴合2个直角棱镜而形成,在其内表面配置有反射蓝色光以及绿色光的电介质多层膜。通过这些电介质多层膜合成3种颜色光,形成表示彩色图像的光。而且,合成后的光通过作为投射光学系统的投射镜头608被投射至屏幕610上,来显示放大后的图像。

根据投影仪600,可包括能够射出蓝色光以及绿色光的第1光源模块602GB、和能够射出红色光的第2光源模块602R。因此,与包括射出红色光的光源模块、射出绿色光的光源模块以及射出蓝色光的光源模块的投影仪相比,能够削减透镜阵列的数量、液晶光阀的数量。由此,在投影仪600中,能够实现低成本化。

根据投影仪600,在液晶光阀604GB、604R的正下方配置光源模块602GB、602R,能够使用聚光透镜524同时进行聚光和均匀照明。因此,例如能够减小光源模块602GB、602R和液晶光阀604GB、604R之间的光学系统中的损失。因此,能够减小消耗电力,能够实现小型且环保的投影仪600。

其中,在图17所示的例子中,投影仪600具有一个光源模块602GB、602R、液晶光阀604GB、604R、分色棱镜606、投射镜头608。与此相对,也可以如图18所示,投影仪600分别具有二个光源模块602GB、602R、液晶光阀604GB、604R、分色棱镜606、投射镜头608。由此,能够进行3D显示。

此外,在上述的例子中,作为光调制装置,使用了透射式的液晶光阀,但也可以使用液晶以外的光阀,还可以使用反射型的光阀。作为这样的光阀,例如可列举反射型的液晶光阀、数字微镜元件(DigitalMicromirror Device)。另外,根据可所使用的光阀的种类,对投射光学系统的构成进行适当地变更。

另外,通过在屏幕上扫描来自光源的光而使所希望的大小的图像显示于显示面的扫描式图像显示装置(投影仪)的光源装置也能够应用光源模块602GB、602R。

上述的实施方式以及变形例只是一个例子,并不限定于这些例子。例如,也能够适当地组合各实施方式以及各变形例。

本发明包括与在实施方式中说明了的构成实际相同的构成(例如功能、方法以及结果相同的构成,或目的以及效果相同的构成)。另外,本发明包括对在实施方式中说明了的构成的非本质部分进行了置换的构成。另外,本发明包括能够起到与在实施方式中说明了的构成相同的作用效果的构成,或者能够实现相同目的的构成。另外,本发明包括在实施方式中说明的构成中附加了公知技术的构成。

符号说明:10…第1光,12…第2光,20…第1光,22…第2光,30、32、34、36…开口部,100…发光装置,102…基板,104…第1包层,106…第1活性层,106a…第1侧面,106b…第2侧面,106c…第3侧面,108…第2包层,110…第3包层,112…第2活性层,112a…第4侧面,112b…第5侧面,112c…第6侧面,114…第4包层,116…绝缘层,116a、116b、116c…贯通孔,120…第1电极,120a…上表面,122…第2电极,122a…上表面,123…端部,124…第3电极,124a…上表面,125…端部,130…层叠体,130a、130b…侧面,131…层叠体,132…第1部分,132a…上表面,134…第2部分,134a…上表面,136…第3部分,136a…上表面,140…第1增益区域,142…第1增益部分,144…第2增益部分,146…第3增益部分,151…第1端面(第1射出部),152…第2端面,153…第3端面,154…第4端面,155…第5端面,156…第6端面(第2射出部),158…重叠面(第1反射部),159…重叠面(第2反射部),160…第2增益区域,162…第4增益部分,164…第5增益部分,166…第6增益部分,171…第1端面(第3射出部),172…第2端面,173…第3端面,174…第4端面,175…第5端面,176…第6端面(第4射出部),178…重叠面(第3反射部),179…重叠面(第4反射部),200、300…发光装置,340…间隙部,400…发光装置,500…模块,510…安装基板,511…支承基板,511a…面,512…绝缘层,513、514、515…布线,516…接合部件,517…接合部件,520…透镜阵列,521…透过面,522…反射面,524…聚光透镜,530…散热板,600…投影仪,602GB、602R…光源模块,604GB、604R…液晶光阀,606…分色棱镜,608…投射镜头,610…屏幕,612…壳体,614…散热片,616…进气风扇,618…排气风扇。

Claims (18)

1.一种发光装置,其特征在于,包括:

基板;

在所述基板上按照第1包层、第1活性层、第2包层、第3包层、第2活性层、第4包层的顺序层叠而成的层叠体;

与所述第1包层电连接的第1电极;

与所述第2包层以及所述第3包层电连接的第2电极;和

与所述第4包层电连接的第3电极;

所述第1电极、所述第2电极以及所述第3电极位于所述层叠体的与所述基板侧相反侧的面上,

所述第1活性层被所述第1电极和所述第2电极注入电流而产生第1光,

所述第2活性层被所述第2电极和所述第3电极注入电流而产生第2光,

在所述层叠体的具有与层叠方向正交的法线的侧面所包含的所述第1活性层的侧面以及所述第2活性层的侧面,设置有射出所述第1光或者所述第2光的射出部。

2.根据权利要求1所述的发光装置,其特征在于,

所述第1活性层具有被注入电流而产生所述第1光的第1增益区域,

所述第1增益区域具备:

第1增益部分,其具有从设置于所述第1活性层的第1侧面的第1射出部延伸至设置于所述第1活性层的第2侧面的第1反射部的带状形状;

第2增益部分,其具有从所述第1反射部延伸至设置于所述第1活性层的第3侧面的第2反射部的带状形状;和

第3增益部分,其具有从所述第2反射部延伸至设置于所述第1侧面的第2射出部的带状形状;

所述第2活性层具有被注入电流而产生所述第2光的第2增益区域,

所述第2增益区域具备:

第4增益部分,其具有从设置于所述第2活性层的第4侧面的第3射出部延伸至设置于所述第2活性层的第5侧面的第3反射部的带状形状;

第5增益部分,其具有从所述第3反射部延伸至设置于所述第2活性层的第6侧面的第4反射部的带状形状;和

第6增益部分,其具有从所述第4反射部延伸至设置于所述第4侧面的第4射出部的带状形状;

所述第1侧面以及所述第4侧面构成所述层叠体的具有与所述层叠方向正交的法线的侧面的一部分,

从所述第1射出部射出的所述第1光、从所述第2射出部射出的所述第1光、从所述第3射出部射出的所述第2光以及从所述第4射出部射出的所述第2光向相同的方向射出。

3.根据权利要求2所述的发光装置,其特征在于,

从所述层叠体的所述层叠方向观察,所述第1增益区域以及所述第2增益区域具有コ字形的形状。

4.根据权利要求1所述的发光装置,其特征在于,

所述第1光的波长是435nm以上485nm以下,

所述第2光的波长是485nm以上570nm以下。

5.根据权利要求2所述的发光装置,其特征在于,

从所述层叠体的所述层叠方向观察,所述第1增益区域和所述第2增益区域不重叠。

6.根据权利要求2所述的发光装置,其特征在于,

所述第1增益区域的所述第2增益部分具有切断了该第2增益部分的间隙部,

所述第2增益区域的所述第4增益部分被设置成从所述层叠体的所述层叠方向观察,通过所述间隙部。

7.根据权利要求2所述的发光装置,其特征在于,

从所述层叠体的所述层叠方向观察,所述第1增益区域被所述第2增益区域以及所述第1侧面包围。

8.根据权利要求2所述的发光装置,其特征在于,

从所述层叠体的所述层叠方向观察,所述第2电极具有比所述第1增益区域大的面来覆盖所述第1增益区域,

从所述层叠体的所述层叠方向观察,所述第3电极具有比所述第2增益区域大的面来覆盖所述第2增益区域,

所述第1增益区域位于所述第2电极的所述第2增益区域侧的端部的下方,

所述第2增益区域位于所述第3电极的所述第1增益区域侧的端部的下方。

9.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求1所述的发光装置;

根据图像信息来调制从所述发光装置射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

10.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求2所述的发光装置;

根据图像信息来调制从所述发光装置射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

11.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求3所述的发光装置;

根据图像信息来调制从所述发光装置射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

12.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求4所述的发光装置;

根据图像信息来调制从所述发光装置射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

13.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求5所述的发光装置;

根据图像信息来调制从所述发光装置射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

14.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求6所述的发光装置;

根据图像信息来调制从所述发光装置射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

15.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求7所述的发光装置;

根据图像信息来调制从所述发光装置射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

16.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求8所述的发光装置;

根据图像信息来调制从所述发光装置射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

17.一种超辐射发光二极管,其特征在于,包括:

基板;

在所述基板上按照第1包层、第1活性层、第2包层、第3包层、第2活性层、第4包层的顺序层叠而成的层叠体;

与所述第1包层电连接的第1电极;

与所述第2包层以及所述第3包层电连接的第2电极;和

与所述第4包层电连接的第3电极;

所述第1电极、所述第2电极以及所述第3电极位于所述层叠体的与所述基板侧相反侧的面上,

所述第1活性层被所述第1电极和所述第2电极注入电流而产生第1光,

所述第2活性层被所述第2电极和所述第3电极注入电流而产生第2光。

18.一种投影仪,其特征在于,包括:

权利要求17所述的超辐射发光二极管;

根据图像信息来调制从所述超辐射发光二极管射出的光的光调制装置;和

投射由所述光调制装置形成的图像的投射装置。

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012-107959 | 2012-05-09 | ||

| JP2012107959A JP2013235987A (ja) | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 発光装置、スーパールミネッセントダイオード、およびプロジェクター |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN103390702A true CN103390702A (zh) | 2013-11-13 |

Family

ID=49534916

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN2013101636471A Pending CN103390702A (zh) | 2012-05-09 | 2013-05-07 | 发光装置、超辐射发光二极管及投影仪 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (2) | US8955987B2 (zh) |

| JP (1) | JP2013235987A (zh) |

| CN (1) | CN103390702A (zh) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN112086549A (zh) * | 2019-06-13 | 2020-12-15 | 光宝光电(常州)有限公司 | 发光二极管封装结构 |

Families Citing this family (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2013051340A (ja) * | 2011-08-31 | 2013-03-14 | Seiko Epson Corp | 発光装置、スーパールミネッセントダイオード、およびプロジェクター |

| JP2013235987A (ja) * | 2012-05-09 | 2013-11-21 | Seiko Epson Corp | 発光装置、スーパールミネッセントダイオード、およびプロジェクター |

| GB201418506D0 (en) * | 2014-10-17 | 2014-12-03 | Univ College Cork Nat Univ Ie | A light source |

| JP6421928B2 (ja) * | 2014-12-24 | 2018-11-14 | セイコーエプソン株式会社 | 発光装置およびプロジェクター |

| JP6508466B2 (ja) * | 2015-05-29 | 2019-05-08 | セイコーエプソン株式会社 | 光源装置およびプロジェクター |

| KR102563894B1 (ko) * | 2017-02-08 | 2023-08-10 | 서울반도체 주식회사 | 발광 다이오드 및 이를 포함하는 발광 모듈 |

| JP7206629B2 (ja) * | 2018-04-27 | 2023-01-18 | セイコーエプソン株式会社 | 発光装置およびプロジェクター |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH07263752A (ja) * | 1994-03-18 | 1995-10-13 | Sony Corp | 半導体カラー発光素子 |

| US20020134989A1 (en) * | 2001-01-19 | 2002-09-26 | Takafumi Yao | Semiconductor light-emitting element |

| JP2002299750A (ja) * | 2001-04-04 | 2002-10-11 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 半導体レーザ装置およびその製造方法 |

| US20100187966A1 (en) * | 2009-01-29 | 2010-07-29 | Seiko Epson Corporation | Light emitting device |

Family Cites Families (22)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US6040590A (en) * | 1996-12-12 | 2000-03-21 | California Institute Of Technology | Semiconductor device with electrostatic control |

| US6058124A (en) * | 1997-11-25 | 2000-05-02 | Xerox Corporation | Monolithic independently addressable Red/IR side by side laser |

| US6661824B2 (en) * | 2000-02-18 | 2003-12-09 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Semiconductor laser device and method for fabricating the same |

| US6546035B2 (en) * | 2000-02-29 | 2003-04-08 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Semiconductor laser diode array and method of fabricating the same |

| DE10057698A1 (de) * | 2000-11-21 | 2002-06-06 | Osram Opto Semiconductors Gmbh | Übereinander gestapelte Halbleiter-Diodenlaser |

| US6803604B2 (en) * | 2001-03-13 | 2004-10-12 | Ricoh Company, Ltd. | Semiconductor optical modulator, an optical amplifier and an integrated semiconductor light-emitting device |

| US6696311B2 (en) * | 2001-05-03 | 2004-02-24 | Spectra-Physics Semicond. Lasers, In | Increasing the yield of precise wavelength lasers |

| JP4761426B2 (ja) * | 2003-07-25 | 2011-08-31 | 三菱電機株式会社 | 光デバイスおよび半導体レーザ発振器 |

| WO2005122349A1 (en) * | 2004-06-07 | 2005-12-22 | Nl Nanosemiconductor Gmbh | Electrooptically wavelength-tunable resonant cavity optoelectronic device for high-speed data transfer |

| JP5088499B2 (ja) * | 2008-07-03 | 2012-12-05 | セイコーエプソン株式会社 | 発光装置 |

| JP2010074131A (ja) * | 2008-08-21 | 2010-04-02 | Panasonic Corp | 半導体発光素子及びその製造方法 |

| JP5153535B2 (ja) | 2008-09-16 | 2013-02-27 | キヤノン株式会社 | 画像投射装置 |

| JP4962743B2 (ja) * | 2008-12-19 | 2012-06-27 | セイコーエプソン株式会社 | 発光装置 |

| JP5257611B2 (ja) * | 2009-03-16 | 2013-08-07 | セイコーエプソン株式会社 | 発光装置 |

| JP2011077327A (ja) | 2009-09-30 | 2011-04-14 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 半導体レーザ集積素子及びその作製方法 |

| JP2011155103A (ja) * | 2010-01-27 | 2011-08-11 | Panasonic Corp | 半導体発光素子 |

| JP5679117B2 (ja) * | 2011-03-09 | 2015-03-04 | セイコーエプソン株式会社 | 発光装置、照射装置、およびプロジェクター |

| JP5681002B2 (ja) * | 2011-03-09 | 2015-03-04 | セイコーエプソン株式会社 | 発光装置およびプロジェクター |

| JP5736872B2 (ja) * | 2011-03-17 | 2015-06-17 | セイコーエプソン株式会社 | 発光装置およびプロジェクター |

| JP2013051340A (ja) * | 2011-08-31 | 2013-03-14 | Seiko Epson Corp | 発光装置、スーパールミネッセントダイオード、およびプロジェクター |

| JP5880063B2 (ja) * | 2012-01-18 | 2016-03-08 | 住友電気工業株式会社 | 光集積素子の製造方法 |

| JP2013235987A (ja) * | 2012-05-09 | 2013-11-21 | Seiko Epson Corp | 発光装置、スーパールミネッセントダイオード、およびプロジェクター |

-

2012

- 2012-05-09 JP JP2012107959A patent/JP2013235987A/ja not_active Withdrawn

-

2013

- 2013-05-03 US US13/886,696 patent/US8955987B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2013-05-07 CN CN2013101636471A patent/CN103390702A/zh active Pending

-

2015

- 2015-01-07 US US14/591,527 patent/US9172003B2/en not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH07263752A (ja) * | 1994-03-18 | 1995-10-13 | Sony Corp | 半導体カラー発光素子 |

| US20020134989A1 (en) * | 2001-01-19 | 2002-09-26 | Takafumi Yao | Semiconductor light-emitting element |

| JP2002299750A (ja) * | 2001-04-04 | 2002-10-11 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 半導体レーザ装置およびその製造方法 |

| US20100187966A1 (en) * | 2009-01-29 | 2010-07-29 | Seiko Epson Corporation | Light emitting device |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN112086549A (zh) * | 2019-06-13 | 2020-12-15 | 光宝光电(常州)有限公司 | 发光二极管封装结构 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US8955987B2 (en) | 2015-02-17 |

| US20150131060A1 (en) | 2015-05-14 |

| US20130301012A1 (en) | 2013-11-14 |

| US9172003B2 (en) | 2015-10-27 |

| JP2013235987A (ja) | 2013-11-21 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN103390702A (zh) | 发光装置、超辐射发光二极管及投影仪 | |

| KR102641239B1 (ko) | 발광 다이오드, 그것을 제조하는 방법 및 그것을 갖는 발광 소자 모듈 | |

| CN102683512B (zh) | 发光装置以及投影仪 | |

| CN102683510B (zh) | 发光装置以及投影仪 | |

| CN104009131B (zh) | 半导体发光装置、超辐射发光二极管以及投影仪 | |

| CN102023467B (zh) | 投影机 | |

| CN103972333A (zh) | 发光装置、超辐射发光二极管、以及投影仪 | |

| CN102004384B (zh) | 投影机 | |

| CN102683516A (zh) | 发光装置以及投影仪 | |

| TW201635586A (zh) | 發光裝置及投影機 | |

| CN102023469B (zh) | 投影机 | |

| CN102096291B (zh) | 发光装置以及投影仪 | |

| JP2011066138A (ja) | プロジェクター | |

| JP5429479B2 (ja) | 発光装置、およびプロジェクター | |

| US8188457B2 (en) | Light emitting device and layered light emitting device | |

| JP5359817B2 (ja) | 発光装置、およびプロジェクター | |

| JP5447799B2 (ja) | 発光装置およびその駆動方法、並びに、プロジェクター | |

| CN104425693A (zh) | 发光装置以及投影仪 | |

| US20140192330A1 (en) | Illumination device and projector | |

| US20230034456A1 (en) | Light emitting module and display apparatus by using the same | |

| JP5304540B2 (ja) | 発光装置およびプロジェクター | |

| JP2009238848A (ja) | 発光装置 | |

| JP5344173B2 (ja) | 発光装置およびプロジェクター | |

| KR20210129971A (ko) | 마이크로 엘이디 | |

| JP2011014580A (ja) | 受発光装置、およびプロジェクター |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| C06 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| C10 | Entry into substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |

Application publication date: 20131113 |

|

| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |