WO2018150735A1 - 車両用空調装置 - Google Patents

車両用空調装置 Download PDFInfo

- Publication number

- WO2018150735A1 WO2018150735A1 PCT/JP2017/046325 JP2017046325W WO2018150735A1 WO 2018150735 A1 WO2018150735 A1 WO 2018150735A1 JP 2017046325 W JP2017046325 W JP 2017046325W WO 2018150735 A1 WO2018150735 A1 WO 2018150735A1

- Authority

- WO

- WIPO (PCT)

- Prior art keywords

- air

- air conditioning

- vehicle

- seat

- vehicle interior

- Prior art date

Links

Images

Classifications

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES

- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

- B60H1/00492—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices comprising regenerative heating or cooling means, e.g. heat accumulators

- B60H1/005—Regenerative cooling means, e.g. cold accumulators

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES

- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

- B60H1/32—Cooling devices

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES

- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

- B60H1/00271—HVAC devices specially adapted for particular vehicle parts or components and being connected to the vehicle HVAC unit

- B60H1/00285—HVAC devices specially adapted for particular vehicle parts or components and being connected to the vehicle HVAC unit for vehicle seats

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES

- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

- B60H1/32—Cooling devices

- B60H1/3204—Cooling devices using compression

- B60H1/3205—Control means therefor

- B60H1/3211—Control means therefor for increasing the efficiency of a vehicle refrigeration cycle

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5607—Heating or ventilating devices characterised by convection

- B60N2/5621—Heating or ventilating devices characterised by convection by air

- B60N2/5628—Heating or ventilating devices characterised by convection by air coming from the vehicle ventilation system, e.g. air-conditioning system

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5607—Heating or ventilating devices characterised by convection

- B60N2/5621—Heating or ventilating devices characterised by convection by air

- B60N2/5635—Heating or ventilating devices characterised by convection by air coming from the passenger compartment

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5607—Heating or ventilating devices characterised by convection

- B60N2/5621—Heating or ventilating devices characterised by convection by air

- B60N2/565—Heating or ventilating devices characterised by convection by air sucked from the seat surface

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5607—Heating or ventilating devices characterised by convection

- B60N2/5621—Heating or ventilating devices characterised by convection by air

- B60N2/5657—Heating or ventilating devices characterised by convection by air blown towards the seat surface

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL

- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT

- F28D20/00—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00

- F28D20/02—Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using latent heat

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

- Y02E60/14—Thermal energy storage

Abstract

本開示は、蓄熱部を含む車室内空調部と、シート空調部とを有する車両用空調装置に関し、蓄熱部に蓄熱された冷熱を利用した冷房の効率を向上可能な車両用空調装置を提供する。車両用空調装置は、車室内空調部(10)と、シート空調部(40)と、車室内空調部とシート空調部の作動を制御する制御部(50)と、を備える。車室内空調部は、車室内に向かって送風する室内送風機(17)と、室内送風機によって送風された送風空気を冷却する冷却部(20)と、冷却部によって生じる冷熱を蓄熱する蓄熱部(21e)と、を有する。シート空調部は、車室内に配置されたシート(5)に形成された通気口(42、46)と、通気口を介して、車室内の空気を吸い込むシート送風機(44、48)と、を有する。制御部は、蓄熱部に蓄熱された冷熱によって送風空気を冷却すると共に、シート空調部を作動させる場合には、車室内空調部の空調性能を下げる。

Description

本出願は、2017年2月16日に出願された日本特許出願2017-26982号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。

本開示は、車室内の乗員の快適性を高める車両用空調装置に関する。

従来、車両の車室内における乗員の快適性を高める為に、様々な車室内空調に関する技術が開発され、例えば、特許文献1、2が知られている。

特許文献1には、車両用空調装置が記載されている。特許文献1に記載された車両用空調装置は、車室内空調を行う車室内空調装置と、シート空調を行うシート空調装置と、空調制御装置とを有して構成されている。当該車両用空調装置においては、車室内温度や日射量により車室内環境等の良否が判定され、その判定結果に応じて車室内空調装置、シート空調装置の作動が制御されている。

特許文献2には、冷凍サイクル装置に用いられる蓄冷熱交換器が記載されている。特許文献2に記載された蓄冷熱交換器は、複数の冷媒配管の間に蓄冷材容器をそれぞれ配置して構成されており、蓄冷材容器内の蓄冷材に対する蓄冷及び放冷を可能としている。この蓄冷熱交換器を用いることで、特許文献2では、蓄冷材に蓄熱された冷熱を利用した冷房を実現している。

特許文献1のような車両用空調装置において、特許文献2のような蓄冷熱交換器を車室内空調部に利用することが考えられる。この構成によれば、車室内空調部における冷房の一つの態様として、蓄冷熱交換器における蓄冷材に蓄熱された冷熱を用いた冷房を行うことができる。

ここで、蓄熱部としての蓄冷材の能力は、蓄冷材の構成材料等によって定まる為、蓄冷熱交換器で蓄熱可能な冷熱も有限である。従って、上述したような構成において、蓄熱部に蓄熱された冷熱を用いた冷房を行う上では、蓄熱部に蓄熱されている冷熱を効率よく利用することが求められる。又、蓄熱部に蓄熱された冷熱を用いた冷房に際しては、限りある冷熱を用いて、乗員の快適性を如何に効率よく向上させるかが課題となる。

本開示は、蓄熱部を含む車室内空調部と、シート空調部とを有する車両用空調装置に関し、蓄熱部に蓄熱された冷熱を利用した冷房の効率を向上可能な車両用空調装置を提供することを目的とする。

本開示の一態様において、車両用空調装置は、

車両の車室前方側に配置され、車室内に向かって送風する送風機と、送風機によって送風された送風空気を冷却する冷却部と、冷却部によって生じる冷熱を蓄熱する蓄熱部とを備える車室内空調部と、

車室内に配置されたシートに形成された通気口と、通気口を介して、車室内の空気を吸い込むシート送風機とを備えるシート空調部と、

車室内空調部とシート空調部の作動を制御する制御部と、を有し、

制御部は、蓄熱部に蓄熱された冷熱によって送風空気を冷却すると共に、シート空調部を作動させる場合には、車室内空調部の空調性能を下げるように調整する。

車両の車室前方側に配置され、車室内に向かって送風する送風機と、送風機によって送風された送風空気を冷却する冷却部と、冷却部によって生じる冷熱を蓄熱する蓄熱部とを備える車室内空調部と、

車室内に配置されたシートに形成された通気口と、通気口を介して、車室内の空気を吸い込むシート送風機とを備えるシート空調部と、

車室内空調部とシート空調部の作動を制御する制御部と、を有し、

制御部は、蓄熱部に蓄熱された冷熱によって送風空気を冷却すると共に、シート空調部を作動させる場合には、車室内空調部の空調性能を下げるように調整する。

当該車両用空調装置によれば、車室内空調部は、送風機による送風空気を冷却部によって冷却して車室内に送風する態様と、送風機による送風空気を蓄熱部に蓄熱された冷熱によって冷却して車室内に送風する態様とを実行することができ、車室内の快適性を向上させることができる。

又、シート空調部は、シート送風機の作動によりシートの通気口から、車室内の空気を吸い込むことができるので、車室内にシートに向かって流れる空気の流れを形成し、車室内の快適性を向上させることができる。

そして、当該車両用空調装置によれば、蓄熱部に蓄熱された冷熱によって送風空気を冷却すると同時に、シート空調部を作動させることで、蓄熱部の冷熱で冷却された送風空気の流れをシートの通気口に向かうようにすることができ、車室内における乗員の快適性を効率よく高めることができる。

この時、当該車両用空調装置は、車室内空調部の空調性能を下げるように調整する為、車室内空調部とシート空調部を単純に同時運転する場合に比べて、車室内における乗員の快適性と車両用空調装置としてのエネルギー消費量との効率を高めることができる。又、当該車両用空調装置によれば、蓄熱部に蓄熱された冷熱を、より長期間にわたって利用することができ、車両用空調装置としての省エネルギーに貢献することができる。

以下、実施形態について図に基づいて説明する。以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。

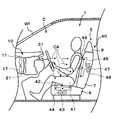

本実施形態に係る車両用空調装置1は、車両エンジンEで駆動する車両に搭載されており、当該車両の車室C内を適切な温度に調整する為に用いられる。

図1、図2に示すように、車両用空調装置1は、車室Cの前方側に配置された車室内空調ユニット10と、車室C内で乗員が着座するシート5に配置されたシート空調ユニット40と、車室内空調ユニット10及びシート空調ユニット40の作動を制御する空調制御装置50とを有して構成されている。

先ず、車両用空調装置1における車室内空調ユニット10の構成について、図面を参照しつつ詳細に説明する。図1、図2に示すように、車室内空調ユニット10は、車室Cにおける最前部の計器盤(例えば、インストルメントパネル)内側に配置されており、冷凍サイクル20によって調整された空調風を車室C内に供給可能に構成されている。当該車室内空調ユニット10は、車室内空調部の一例である。

車室内空調ユニット10は、その外殻を形成するケーシング11内に、内外気切替箱14、室内送風機17、ヒータコア26、バイパス通路27及びエアミックスドア28等を収容しており、冷却部として機能する冷凍サイクル20を有している。

当該ケーシング11は、車室C内に送風される送風空気の空気通路を形成している。このケーシング11は、一定の弾性を有し、強度的にも優れた樹脂(例えば、ポリプロピレン)にて成形されている。

図2に示すように、ケーシング11の空気通路の最上流部には、内外気切替箱14が配置されている。当該内外気切替箱14は、車室C内と連通する内気導入口12と、車室Cの外部と連通する外気導入口13と、内外気切替ドア15及びサーボモータ16を有している。

内外気切替ドア15は、内外気切替箱14の内部において回転自在に配置されており、サーボモータ16によって駆動される。内外気切替箱14は、内外気切替ドア15の駆動制御を行うことで、内気導入口12より内気(車室内空気)を導入する内気モードと、外気導入口13より外気(車室外空気)を導入する外気モードと、内気と外気を同時に導入する半内気モードとを切り替えることができる。

そして、内外気切替箱14の下流側には、電動式の室内送風機17が配置されている。室内送風機17は、遠心多翼ファン17aをモータ17bにより駆動し、車室C内に向かって空気を送風するように構成されている。当該室内送風機17は、空調制御装置50によるモータ17bの駆動制御を行うことで、室内送風機17による車室C内への送風量を調整することができる。従って、室内送風機17は、送風機として機能する。

図1、図2に示すように、室内送風機17の下流側には、冷凍サイクル20を構成する蒸発器21が配置されている。ここで、車室内空調ユニット10における冷凍サイクル20は、蒸気圧縮式冷凍サイクルとして構成されており、蒸発器21に加え、圧縮機22、凝縮器23、気液分離器24、膨張弁25を有している。当該冷凍サイクル20は、冷却部の一例である。

そして、当該冷凍サイクル20では、冷媒としてHFC系冷媒(具体的には、R134a)が採用されており、高圧側冷媒圧力が冷媒の臨界圧力を超えない蒸気圧縮式の亜臨界冷凍サイクルが構成されている。もちろん、冷媒としてHFO系冷媒(例えば、R1234yf)や自然冷媒(例えば、R744)等を採用してもよい。更に、冷媒には圧縮機22を潤滑するための冷凍機油が混入されており、冷凍機油の一部は冷媒とともにサイクルを循環している。

当該冷凍サイクル20において、蒸発器21に流入した低圧の冷媒は、室内送風機17によって送風された送風空気から吸熱して蒸発する。従って、蒸発器21は、室内送風機17から送風された送風空気を冷却することができる。そして、当該蒸発器21は、冷媒の蒸発により生じる冷熱を蓄える蓄冷機能を備えている。この蒸発器21の具体的構成については、後に図面を参照しつつ説明する。

冷凍サイクル20における圧縮機22は、冷凍サイクル20の冷媒を吸入して圧縮して吐出する。そして、圧縮機22は、電磁クラッチ22a、プーリ及びベルトVを介して伝達される車両エンジンEの回転動力により駆動される。従って、本実施形態に係る圧縮機22は、車両エンジンEの停止に伴って、その作動を停止するように構成されている。車両エンジンEは、エンジンの一例である。

そして、圧縮機22は、外部からの制御信号により吐出容量を連続的に可変制御できる可変容量型圧縮機である。具体的には、圧縮機22は、空調制御装置50から出力される制御電流によって開度が変位する電磁式容量制御弁22bを有して構成されている。

この圧縮機22は、電磁式容量制御弁22bの開度を調整して、圧縮機22における制御圧を制御することで、ピストンのストロークを変化させる。これにより、当該圧縮機22は、吐出容量を略0%~100%の範囲で連続的に変化させることができる。

凝縮器23は、圧縮機22から吐出された冷媒と室外送風機である冷却ファン23aから送風された車室外空気(即ち、外気)とを熱交換させて冷媒を凝縮させる。凝縮器23は、いわゆる放熱器として機能する。

そして、冷却ファン23aは、電動式送風機であり、空調制御装置50からモータ23bに入力される制御電圧によって稼働率(即ち、回転数)が制御される。即ち、冷却ファン23aによる送風空気量は、空調制御装置50によって適宜制御することができる。

気液分離器24は、凝縮器23にて凝縮された冷媒を気液分離して余剰冷媒を蓄えると共に、液相冷媒のみを下流側に流すレシーバである。

膨張弁25は、気液分離器24で分離された液相冷媒を減圧膨張させる減圧部であり、弁体と電動アクチュエータとを備え、電気式の可変絞り機構を有して構成されている。弁体は、冷媒通路の通路開度(換言すれば絞り開度)を変更可能に構成されている。電動アクチュエータは、弁体の絞り開度を変化させるステッピングモータを有している。

当該膨張弁25は、空調制御装置50から出力される制御信号によって、その作動が制御される。つまり、膨張弁25によれば、空調制御装置50からの制御信号に基づいて、冷媒を等エンタルピ的に減圧すると共に、圧縮機22に吸入される冷媒の過熱度が所定値となるように絞り開度を制御することが可能となる。

冷凍サイクル20においては、膨張弁25にて減圧膨張された冷媒は、蒸発器21に流入して蒸発し、その後、再び圧縮機22に流入する。このように、圧縮機22→凝縮器23→気液分離器24→膨張弁25→蒸発器21→圧縮機22の順で冷媒が循環する冷凍サイクルが構成される。尚、上述した冷凍サイクルの構成装置(蒸発器21、圧縮機22~膨張弁25)の間は、それぞれ冷媒配管によって接続されている。

図2に示すように、当該車室内空調ユニット10における蒸発器21の空気流れ下流側には、ヒータコア26が配置されている。ヒータコア26は、図示しないエンジン冷却水回路を循環する車両エンジンEの冷却水を熱源として用い、蒸発器21通過後の空気(冷風)を加熱する。

そして、ヒータコア26の側方には、バイパス通路27が形成されている。バイパス通路27は、蒸発器21を通過した空気を、ヒータコア26を迂回させてヒータコア26の空気流れ下流側へ導く。

蒸発器21に対する空気流れ下流側であって、ヒータコア26及びバイパス通路27に対する空気流れ上流側には、エアミックスドア28が回転自在に配置されている。エアミックスドア28は、サーボモータ29により駆動される。この車室内空調ユニット10では、空調制御装置50によりサーボモータ29の作動制御を行うことで、エアミックスドア28の回転位置(開度)を連続的に調整可能になっている。

そして、車室内空調ユニット10では、エアミックスドア28の開度により、ヒータコア26を通る空気量(温風量)と、バイパス通路27を通過してヒータコア26をバイパスする空気量(冷風量)との割合を調節することができる。即ち、車室内空調ユニット10は、車室C内に吹き出す空気の温度を調整することができる。

更に、ケーシング11の送風空気流れ最下流部には、デフロスタ吹出口30と、フェイス吹出口31と、フット吹出口32が配置されている。これらの吹出口は、エアミックスドア28により温度調整された空調風を、空調対象空間である車室C内へ吹き出すように形成されている。

具体的には、デフロスタ吹出口30は、車両の前面に配置されたフロントガラスWfに向けて空調風を吹き出す為の吹出口である。フェイス吹出口31は、図1に示すように、車室C前部の計器盤(例えば、インストルメントパネル)に形成されており、シート5に着座した乗員の上半身へ空調風を吹き出す為の吹出口である。又、フット吹出口32は、シート5に着座した乗員の足元へ空調風を吹き出す為の吹出口である。

そして、デフロスタ吹出口30、フェイス吹出口31及びフット吹出口32の上流部には、デフロスタドア33、フェイスドア34及びフットドア35が、それぞれ回転自在に配置されている。即ち、デフロスタドア33は、デフロスタ吹出口30の開口面積を調整可能に配置されており、フェイスドア34は、フェイス吹出口31の開口面積を調整可能に配置されている。そして、フットドア35は、フット吹出口32の開口面積を調整可能に配置されている。

そして、デフロスタドア33、フェイスドア34及びフットドア35は、リンク機構等を介して、共通のサーボモータ36に接続されている。このサーボモータ36は、空調制御装置50から出力される制御信号によってその作動が制御される。従って、車室内空調ユニット10によれば、空調制御装置50によって、サーボモータ36の駆動を制御することで、吹出口モードを切り替えることができる。

このように構成された車室内空調ユニット10は、空調制御装置50による制御に従って作動することで、適切な温度に調整された空調風を車室C内に供給することができる。これにより、当該車室内空調ユニット10は、車室C内における乗員の快適性を向上させることができる。

ここで、冷凍サイクル20における蒸発器21の具体的構成について、図3を参照しつつ詳細に説明する。上述したように、蒸発器21は、車室内空調ユニット10のケーシング11内部の空気通路において、室内送風機17の下流側に配置されており、当該空気通路全体を横断している。従って、当該蒸発器21は、室内送風機17から吹き出された送風空気の全部が通過するように配置されている。

冷凍サイクル20における蒸発器21は、その内部を流れる冷媒とケーシング11内の空気通路を流れる送風空気との間で熱交換が行われて当該空気を冷却する空気冷却作用及び自身を通過する空気を除湿する空気除湿作用を行う室内熱交換器である。そして、当該蒸発器21は、空気冷却作用による冷熱を蓄える蓄冷機能を備えている。

図3に示すように、蒸発器21は、上側ヘッダタンク21aと、下側ヘッダタンク21bと、複数のチューブ21cを有して構成されている。上側ヘッダタンク21aは、蒸発器21の上部に配置されており、下側ヘッダタンク21bは、蒸発器21の下部にて、上側ヘッダタンク21aに対して所定距離離れて平行に配置されている。

複数のチューブ21cは、上側ヘッダタンク21aと下側ヘッダタンク21bの間を連結しており、等間隔に配列されている。各チューブ21cは、その上端部において、上側ヘッダタンク21a内に連通しており、その下端部では、下側ヘッダタンク21b内に連通している。

当該チューブ21cは、扁平状に形成され、内部に複数の冷媒通路を有する多穴管である。このチューブ21cは、例えば押出製法によって得ることができる。複数の冷媒通路は、チューブ21cの長手方向に沿って延びており、チューブ21cの両端に開口している。

そして、複数のチューブ21cの間には、複数の隙間が形成されている。これら複数の隙間には、複数のフィン21dと、複数の蓄冷材容器21eとが配置されている。当該蒸発器21において、複数のフィン21dと複数の蓄冷材容器21eは、例えば、所定の規則性をもって配置されている。

各フィン21dは、隣接する2つのチューブ21cの間に区画された空気通路に配置されており、車室Cへ供給される送風空気と接触面積を増加させている。そして、各フィン21dは、例えば、薄いアルミニウム等の金属板を波状に曲げることにより形成されており、隣接する2つのチューブ21cにロウ付け接合されている。各フィン21dは、隣接する2つのチューブ21cと熱的に結合しており、チューブ21c内を流れる冷媒と蒸発器21を通過する送風空気との熱交換効率を高めている。

蓄冷材容器21eは、隣接する2つのチューブ21cの間に配置されており、その内部に蓄冷材が収容されている。蓄冷材容器21e内部の蓄冷材としては、例えば、凝固点が10℃程度のパラフィンが用いられる。

当該蓄冷材容器21eは、アルミニウム等の金属によって構成されており、隣接する2つのチューブ21cに対してロウ付け接合されている。即ち、当該蓄冷材容器21eは、その両側に配置された2つのチューブ21cに熱的に結合している。

これにより、当該蒸発器21は、各チューブ21c内の冷媒を蒸発させて吸熱作用を発揮させる際に、蓄冷材容器21e内の蓄冷材を凝固させて冷熱を蓄えることができ、蓄冷熱交換器として機能する。

このように構成された蒸発器21は、車室内空調ユニット10における冷凍サイクル20の圧縮機22の作動中(即ち、冷凍サイクル20による通常冷房運転中)に、各蓄冷材容器21e内の蓄冷材へ冷熱を蓄える。そして、当該蒸発器21は、車両エンジンEが停止して圧縮機22が作動停止すると、蓄冷材容器21e内の蓄冷材から放冷する。

この結果、本実施形態に係る車室内空調ユニット10は、冷凍サイクル20の作動が一時的に停止しても、蓄冷材に蓄熱されている冷熱を放冷することによって、室内送風機17からの送風空気を冷却することができる。

尚、本実施形態に係る車両用空調装置1は、当該蒸発器21の吹出温度が所定の基準吹出温度KT(例えば、15℃)を上回ると、車両エンジンEが再始動して、圧縮機22が作動開始するように構成されている。従って、蒸発器21の蓄冷機能によって、圧縮機22の停止時間を長くすることができ、圧縮機22の省動力効果を高めることができる。そして、圧縮機22の停止時間の延長に伴い、車両エンジンEの停止時間を長くすることができ、車両エンジンEの省燃費効果を高めることができる。

続いて、車両用空調装置1におけるシート空調ユニット40の構成について、図面を参照しつつ詳細に説明する。上述したように、シート空調ユニット40は、車室C内で乗員が着座するシート5に配置されており、空調制御装置50の制御に従って作動するように構成されている。

図1に示すように、シート5は、座面部6と、背もたれ部7と、ヘッドレスト部8とを有しており、車室Cの床面に対して、車両の前後方向へスライド移動可能に配置されている。座面部6は、乗員が着座する部分であり、その上面に多孔質製のクッション部を有している。

そして、背もたれ部7は、座面部6に座った乗員を背後から支持する部分を構成しており、その前面に多孔質製のクッション部を有している。ヘッドレスト部8は、背もたれ部7の上部に配置されており、シート5に座った乗員の頭部を背後から支持可能に構成されている。

シート空調ユニット40は、シート5における座面部6及び背もたれ部7の内部に配置されており、下側通風路41と、下側送風機44と、上側通風路45と、上側送風機48とを有して構成されている。

下側通風路41は、シート5の座面部6内部において、クッション部よりも下方に配置されており、金属パイプを組み合わせて構成されている。従って、下側通風路41は、シート5の座面部6における骨材部として機能する。そして、当該下側通風路41は、シート空調ユニット40の座面部6側における空気の流路として機能し、複数の下側通気口42と下側排気口43とを有している。

複数の下側通気口42は、座面部6の上面における複数個所に配置されており、中空状の下側通風路41内部と連通している。従って、当該シート空調ユニット40は、座面部6のクッション部を介して、座面部6の上方の空気を下側通風路41の内部へ吸い込むことができる。各下側通気口42は、通気口の一例である。

そして、下側排気口43は、下側通風路41の端部に形成されており、座面部6の下面から突出するように配置されている。従って、本実施形態においては、座面部6上方の空間は、座面部6のクッション部及び下側通風路41を介して、座面部6の下方と連通することになる。

下側送風機44は、シート5の座面部6内部において、下側通風路41による空気流路上に配置されている。即ち、下側送風機44は、下側通風路41における複数の下側通気口42と、下側排気口43の間に配置されている。

当該下側送風機44は、空調制御装置50からの制御信号によって送風動作を行うように構成されており、図示しないモータ等の作動を制御することで、送風量を調整することができる。従って、下側送風機44は、送風動作を行うことによって、下側通風路41における複数の下側通気口42から車室C内の空気を吸い込み、下側排気口43から車室Cへ排気することができる。当該下側送風機44は、シート送風機として機能する。

そして、上側通風路45は、背もたれ部7のクッション部よりも後方において、背もたれ部7の内部に配置されており、下側通風路41と同様に、金属パイプを組み合わせて構成されている。従って、上側通風路45は、シート5の背もたれ部7における骨材部として機能する。当該上側通風路45は、シート空調ユニット40の背もたれ部7側における空気の流路として機能し、複数の上側通気口46と上側排気口47とを有している。

複数の上側通気口46は、背もたれ部7の前面における複数個所に配置されており、中空状の上側通風路45内部と連通している。従って、当該シート空調ユニット40は、背もたれ部7のクッション部を介して、背もたれ部7の前方の空気を上側通風路45の内部へ吸い込むことができる。各上側通気口46は、通気口の一例である。

そして、上側排気口47は、上側通風路45の端部に形成されており、背もたれ部7の背面側に配置されている。従って、本実施形態では、背もたれ部7の前方の空間は、背もたれ部7のクッション部及び上側通風路45を介して、背もたれ部7の後方と連通することになる。

上側送風機48は、シート5における背もたれ部7の内部において、上側通風路45による空気流路上に配置されている。即ち、上側送風機48は、上側通風路45における複数の上側通気口46と、上側排気口47の間に配置されている。

そして、当該上側送風機48は、空調制御装置50からの制御信号によって送風動作を行うように構成されており、図示しないモータ等の作動を制御することで、送風量を調整することができる。当該上側送風機48は、送風動作を行うことによって、上側通風路45における複数の上側通気口46から車室C内の空気を吸い込み、上側排気口47から車室Cへ排気することができる。当該上側送風機48は、シート送風機として機能する。

尚、シート空調ユニット40は、車載バッテリからの電力供給を受けており、車載バッテリからの電力線は、シート5のスライドを許容するように余裕のあるコイル配線で構成されている。

このように構成されたシート空調ユニット40は、空調制御装置50による制御に従って作動することで、シート5の座面部6及び背もたれ部7内に、車室C内の空気を取り込ませることができ、シート5に着座している乗員の快適性を向上させることができる。

続いて、本実施形態に係る車両用空調装置1の制御系の構成について、図2を参照しつつ説明する。空調制御装置50は、車両用空調装置1を構成する各制御対象機器の作動を制御する制御部であり、制御部の一例である。当該空調制御装置50は、CPU、ROM及びRAM等を含む周知のマイクロコンピュータとその周辺回路から構成されている。

尚、本実施形態に係る空調制御装置50は、車室内空調ユニット10を構成する各制御対象機器と、シート空調ユニット40を構成する各制御対象機器の何れについても、その作動を制御するように構成しているが、車室内空調ユニット10に対する制御部と、シート空調ユニット40に対する制御部とを夫々有するように構成しても良い。

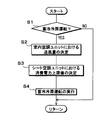

そして、本実施形態に係る空調制御装置50は、そのROM内に、車両用空調装置1による車室内空調動作を行う為の制御プログラムを記憶しており、その制御プログラムに基づいて各種演算、処理を行う。図5に示す蓄冷冷房運転を行う為の制御プログラムも、空調制御装置50のROM内に記憶されている。蓄冷冷房運転及び制御内容については、後に図面を参照しつつ説明する。

空調制御装置50の入力側には、空調用センサ群が接続されている。従って、空調制御装置50は、空調用センサ群から出力されたセンサ検出信号に基づいて種々の検出を行うことができる。そして、空調用センサ群は、外気センサ51、内気センサ52、日射センサ53、蒸発器温度センサ54、水温センサ55等を含んでいる。

外気センサ51は、車両外部の外気の温度である外気温Tamを検出する。内気センサ52は、車室C内の気温である内気温Trを検出する。日射センサ53は、車室C内の日射量Tsを検出する。蒸発器温度センサ54は、当該蒸発器21を通過する送風空気の温度(即ち、吹出温度)を検出する。蒸発器温度センサ54は、蒸発器21を構成するフィン21dに取り付けられている。そして、水温センサ55は、ヒータコア26に流入するエンジン冷却水の温度Twを検出する。

又、空調制御装置50の入力側には、操作パネル56が接続されている。操作パネル56は、車室内前部の計器盤付近に配置されており、車両用空調装置1を構成する車室内空調ユニット10及びシート空調ユニット40に関する各種操作スイッチを有して構成されている。従って、空調制御装置50は、操作パネル56の各種操作スイッチから出力された操作信号に基づいて、操作パネル56に対する操作を検出することができる。

操作パネル56を構成する各種操作スイッチは、吹出モードスイッチ、内外気切替スイッチ、エアコンスイッチ、送風スイッチ、オートスイッチ、温度設定スイッチ、シート空調スイッチを含んでいる。

吹出モードスイッチは、上述した車室内空調ユニット10の吹出モードドア(即ち、デフロスタドア33~フットドア35)より切り替わる吹出モードをマニュアル設定する際に操作される。内外気切替スイッチは、内外気切替箱14における内外気吸込モードをマニュアル設定する際に操作される。

エアコンスイッチは、車室内空調ユニット10による車室C内の冷暖房又は除湿の作動・停止を切り替える際に操作される。送風スイッチは、室内送風機17から送風される風量をマニュアル設定する際に操作される。オートスイッチは、車室内空調ユニット10による空調のオート制御を設定又は解除する際に操作される。

そして、シート空調スイッチは、シート空調ユニット40によるシート空調運転の作動・停止を切り替える際に操作される。このシート空調スイッチの操作によって、シート空調運転の作動が指示されると、空調制御装置50は、下側送風機44、上側送風機48を作動させる。

そして、空調制御装置50の出力側には、車両用空調装置1における各種の制御機器が接続されている。車室内空調ユニット10に関する制御機器には、圧縮機22の電磁クラッチ22a、電磁式容量制御弁22b、電気駆動部を構成するサーボモータ16、サーボモータ29、サーボモータ36、室内送風機17のモータ17b、及び冷却ファン23aのモータ23bが含まれている。そして、シート空調ユニット40に関する制御機器としては、下側送風機44及び上側送風機48が含まれている。これら車両用空調装置1における各種制御機器の作動は、空調制御装置50の出力信号により制御される。

次に、本実施形態に係る車両用空調装置1で行われる蓄冷冷房運転の概要について、図4等を参照しつつ説明する。本実施形態に係る車両用空調装置1は、車室C内を冷房する冷房運転として、通常冷房運転と、蓄冷冷房運転とを実行することができる。

本実施形態における通常冷房運転とは、車両用空調装置1の車室内空調ユニット10において、圧縮機22の作動によって冷凍サイクル20内の冷媒を循環させ、室内送風機17からの送風空気を、蒸発器21における冷媒の蒸発によって冷却して車室C内に送風する運転態様を意味する。

上述したように、蒸発器21における複数のチューブ21cの間には、蓄冷材容器21eが熱的に結合している為、この通常冷房運転に伴って、蓄冷材容器21e内の蓄冷材には、蒸発器21における冷媒の蒸発による冷熱が蓄熱される。

尚、本実施形態における通常冷房運転は、車室内空調ユニット10の冷凍サイクル20の作動(即ち、圧縮機22等の作動)を前提としており、シート空調ユニット40は動作していないものとする。

一方、本実施形態における蓄冷冷房運転は、通常冷房運転によって蒸発器21における蓄冷材容器21e内の蓄冷材に蓄熱された冷熱を用いて、室内送風機17からの送風空気を冷却して車室C内に送風すると同時に、シート空調ユニット40によるシート空調を行う運転態様を意味する。

本実施形態に係る蓄冷冷房運転時における車両用空調装置1の作動態様について、具体的に説明する。上述したように、この蓄冷冷房運転では、各蓄冷材容器21e内の蓄冷材に蓄熱された冷熱を利用する為、車室内空調ユニット10では、冷凍サイクル20内を冷媒が循環している必要はない。つまり、蓄冷冷房運転は、例えば、車両エンジンEの停止等によって、冷凍サイクル20における圧縮機22が停止している場合であっても可能である。

具体的には、蓄冷冷房運転において、車室内空調ユニット10では、室内送風機17の作動が制御される。室内送風機17は、図5に示す制御処理によって定められた送風量に従って、蒸発器21に対して空気を送風する。こうして送風された送風空気は、蒸発器21を通過する際に、各蓄冷材容器21e内の蓄冷材に蓄熱された冷熱によって冷却され、フェイス吹出口31等を介して、冷風CAとして車室C内に吹き出される。

この時、蓄冷冷房運転に伴って、シート空調ユニット40によるシート空調が、図5に示す制御処理によって定められた作動態様で行われている。従って、蓄冷材の冷熱によって冷却された冷風CAは、車室C内に向かって吹き出されると、シート空調ユニット40の下側送風機44、上側送風機48の作動に伴って、シート5に向かって流れていく。

ここで、シート空調ユニット40における下側通気口42は、シート5の座面部6における上面側に配置されており、上側通気口46は、シート5の背もたれ部7における前面側に配置されている。図1、図4に示すように、座面部6の上面及び背もたれ部7の前面は、シート5に着座した乗員の体幹部分に接触可能な部分である。

従って、この蓄冷冷房運転において、蓄冷材の冷熱によって冷却された冷風CAは、シート空調ユニット40における下側送風機44及び上側送風機48の作動によって、シート5に着座している乗員の体表近傍を流れて、座面部6及び背もたれ部7内に吸い込まれる。これにより、当該蓄冷冷房運転によれば、蓄冷材の冷熱によって冷却された冷風CAを、シート5に着座している乗員に集中して流すことができるので、当該乗員の快適性を効率よく高めることができる。

尚、図4においては、フェイス吹出口31を介して車室C内に吹き出される冷風CAのみを図示しており、フット吹出口32及びデフロスタドア33から吹き出された冷風CAの流れに関する図示は省略している。この時のフット吹出口32、デフロスタドア33を介して吹き出される冷風CAは、車室C内に吹き出されると、図4における冷風CAと同様に、シート空調ユニット40における下側通気口42及び上側通気口46に向かって流れる。

続いて、本実施形態に係る車両用空調装置1の蓄冷冷房運転に関する制御処理の内容について、図5のフローチャートを参照しつつ説明する。この制御プログラムは、車両用空調装置1における通常冷房運転の開始に伴って、空調制御装置50によって実行される。

尚、車両用空調装置1における通常冷房運転の開始は、例えば、操作パネル56におけるエアコンスイッチやオートスイッチの操作信号に基づいて判定される。そして、図5に示すフローチャートの各制御ステップは、空調制御装置50が有する各種の機能実現部を構成している。

図5に示すように、ステップS1においては、車両用空調装置1の運転態様を蓄冷冷房運転に切り替えるか否かが判断される。具体的には、通常冷房運転中に車室内空調ユニット10における圧縮機22の作動が停止したか否かによって、蓄冷冷房運転に切り替えるか否かが判断される。

圧縮機22の作動が停止したと判断された場合には、蓄冷冷房運転を開始する為に、ステップS2に処理が移行される。圧縮機22の作動が継続していると判断された場合は、通常冷房運転を継続する為に、蓄冷冷房運転に切り替えることなく、この制御処理を終了する。

ここで、車室内空調ユニット10において、圧縮機22の作動は車両エンジンEの作動に連動している為、アイドリングストップ等によって車両エンジンEが停止した場合、通常冷房運転に伴う圧縮機22の作動も停止する。この場合のステップS1においては、蓄冷冷房運転に切り替えると判断される。

蓄冷冷房運転を実行する場合に移行するステップS2では、蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量が決定される。この場合の室内送風機17の送風量は、車室内空調ユニット10のみを作動させていた場合(例えば、通常冷房運転時)における室内送風機17の送風量よりも下げて決定される。

具体的には、ステップS2においては、空調制御装置50のROMに記憶された制御マップと、通常冷房運転時における室内送風機17の送風量に基づいて、蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量が決定される。

ステップS2で参照される制御マップは、室内送風機17の送風量が通常冷房運転時よりも蓄冷冷房運転時の方が小さいことと、通常冷房運転時と蓄冷冷房運転時において、シート5における乗員の着座位置での風速が同等であることを条件に生成されている。

ここで、通常冷房運転時においては、車室内空調ユニット10のみが作動して冷房運転を行う為、シート5における乗員の着座位置における風速は、室内送風機17の送風量に対応する。一方、蓄冷冷房運転の場合、車室内空調ユニット10及びシート空調ユニット40が併用される。図1、図4に示すように、本実施形態における乗員の着座位置は、シート5における座面部6の上方で且つ、背もたれ部7の前方に相当する。

この為、蓄冷冷房運転時における着座位置での風速は、室内送風機17による着座位置への吹き出しだけでなく、下側送風機44及び上側送風機48による着座位置からの吸込みの影響を受ける。

従って、ステップS2で参照される制御マップは、通常冷房運転時における室内送風機17の送風量に対して、蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量と、蓄冷冷房運転時における下側送風機44及び上側送風機48の送風量とを対応付けて、上述した2つの条件を満たすように生成されている。

ステップS2においては、通常冷房運転時における室内送風機17の送風量と、制御マップを参照することにより、蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量が特定される。これによって決定された蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量は、乗員の着座位置における風速を通常冷房運転時と同等に維持可能であって、且つ、通常冷房運転時における室内送風機17の送風量よりも小さい送風量となる。

続くステップS3では、蓄冷冷房運転時におけるシート空調ユニット40の消費電力量上限値が決定される。具体的には、消費電力量上限値は、通常冷房運転時における車室内空調ユニット10の消費電力量と、蓄冷冷房運転時における車室内空調ユニット10の消費電力量の差を示すように決定される。

通常冷房運転時と蓄冷冷房運転時においては、車室内空調ユニット10は、主にステップS2で決定された室内送風機17の送風量の差の点で、その作動態様が異なっている。従って、この消費電力上限値は、通常冷房運転時と蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量の低減に伴う車室内空調ユニット10の消費電力低減量に相当する。

そして、ステップS4に移行すると、ステップS2、ステップS3で決定された運転条件(即ち、室内送風機17の送風量、シート空調ユニット40における消費電力量上限値等)に従って、蓄冷冷房運転が実行される。

即ち、車室内空調ユニット10の室内送風機17及び、シート空調ユニット40の下側送風機44、上側送風機48は、ステップS2で決定された送風量となるように、その作動を制御される。これにより、乗員の着座位置における風速が維持されることになる為、通常冷房時における乗員の快適性と同等に維持することができる。

又、蓄冷冷房運転時においては、シート空調ユニット40の作動は、シート空調ユニット40の消費電力量がステップS3で決定された消費電力上限値以下となるように制御される。これにより、通常冷房運転時と同等以下の電力収支で、車室内空調ユニット10とシート空調ユニット40を併用する蓄冷冷房運転を行うことができる。

尚、本実施形態に係る蓄冷冷房運転は、車両エンジンEの始動に連動する圧縮機22の始動によって終了し、通常冷房運転に切り替わる。従って、蒸発器21の吹出温度が所定の基準吹出温度KT(例えば、15℃)を上回ると、車両エンジンEが再始動して、圧縮機22が作動開始する為、蓄冷冷房運転は終了し、通常冷房運転に切り替わるように構成されている。

次に、本実施形態に係る車両用空調装置1における蓄冷冷房運転と、圧縮機が停止した状態における他の空調運転とを比較する。尚、本実施形態に係る蓄冷冷房運転の場合における蒸発器21の吹出温度は、図6のグラフ中で「Ex」として示している。

比較例(A)に係る車両用空調装置は、蓄熱機能のない蒸発器を含む冷凍サイクル20を有する車室内空調ユニット10により構成されているものとし、図6のグラフ中では、この比較例(A)における蒸発器の吹出温度を「Exa」として示す。

そして、比較例(B)に係る蓄熱機能を有する蒸発器21を含む冷凍サイクル20を有する車室内空調ユニット10を有しており、シート空調ユニット40は有していない構成とする。又、図6のグラフ中では、この比較例(B)における蒸発器の吹出温度を「Exb」として示す。

本実施形態に係る車両用空調装置1と、比較例(A)に係る車両用空調装置と、比較例(B)に係る車両用空調装置とを比較する前提として、初期状態として、車両の車両エンジンEが作動しており、冷凍サイクル20の作動によって車室内を冷房する通常冷房運転が行われているものとする。そして、初期状態から所定時間tcsを経過した時点で、車両エンジンE及び圧縮機の作動が停止するものとする。

圧縮機の作動停止後の空調動作について説明する。比較例(A)の場合、圧縮機の作動停止に伴って、車室内空調ユニット10における冷凍サイクル20の作動も停止する為、車室内空調ユニット10は送風運転を行う。この送風運転では、車室内空調ユニット10における室内送風機17による車室C内への送風のみが行われる。従って、図6のグラフに示すように、圧縮機の作動停止後は、時間が経過する程、蒸発器における吹出温度が上昇していき、時間taを経過した時点で基準吹出温度KTを超える。

次に、比較例(B)の場合、圧縮機22の作動停止に伴って、車室内空調ユニット10による蓄冷送風運転が行われる。具体的には、蓄冷送風運転では、室内送風機17を作動させることで、蒸発器21に蓄熱されている冷熱を用いて、送風空気を冷却して車室C内に供給する。

この場合、蒸発器21に蓄熱された冷熱によって冷却される為、比較例(B)における吹出温度は、比較例(A)よりも緩やかに上昇していく。即ち、時間taの時点でも、車室C内に冷風CAを供給することができる。その後、更に時間が経過して時間tbになった時点で、比較例(B)における吹出温度は基準吹出温度KTを超える。

そして、上述したように、本実施形態に係る車両用空調装置1は、圧縮機22の作動停止に伴って蓄冷冷房運転を行う。蓄冷冷房運転では、車室内空調ユニット10及びシート空調ユニット40を作動させることによって、蒸発器21における蓄冷材容器21e内の蓄冷材に蓄熱された冷熱で冷却された送風空気を車室C内に供給する。

図6のグラフに示すように、当該車両用空調装置1における蓄冷冷房運転によれば、所定時間tcsにおける圧縮機22の作動停止から、時間ta及び時間tbの何れを経過した時点でも、蒸発器21における吹出温度が基準吹出温度KTよりも低い温度を示している。

上述したように、この蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量は、車室内空調ユニット10のみを作動させていた場合(例えば、通常冷房運転時や比較例(B)の蓄冷送風運転等)よりも小さく決定される。この室内送風機17における送風量の低減によって、蒸発器21を通過する送風空気の量を低減することができる為、時間ta、時間tbを超える長い間、蓄冷冷房運転時における吹出温度を、基準吹出温度KTより低い温度に維持することができる。

即ち、本実施形態に係る車両用空調装置1によれば、蓄冷冷房運転時において、蒸発器21の蓄冷材容器21e内の冷熱をより有効に活用することができ、圧縮機の作動を停止している場合であっても、比較例(A)や比較例(B)に比べて効率の良い車室内冷房を行うことができる。

又、図6のグラフからわかるように、本実施形態に係る車両用空調装置1によれば、比較例(A)、比較例(B)に比べて、吹出温度が基準吹出温度KTを超えるまでに要する時間を長期化することができる。即ち、当該車両用空調装置1によれば、車両エンジンEの再始動までの期間(即ち、アイドリングストップ期間)を長期化することができ、車室C内の快適性を所定以上に維持すると同時に、車両エンジンEの作動停止による省燃費効果を高めることができる。

この省燃費効果に関して、本実施形態に係る車両用空調装置1と、比較例(A)と、比較例(B)のそれぞれについて試算した燃料消費率を用いて説明する。比較例(A)の燃料消費率を100(%)とした場合、蓄冷機能付きの蒸発器を用いた蓄冷送風運転を行う比較例(B)の燃料消費率は、86(%)を示し、車室内空調ユニット10及びシート空調ユニット40を併用した蓄冷冷房運転を行う当該車両用空調装置1の燃料消費率は、83(%)を示す。この試算結果からも、当該車両用空調装置1は、車両エンジンEの作動停止による省燃費効果を高めていることがわかる。

以上説明したように、本実施形態に係る車両用空調装置1は、図1等に示すように、車室Cの前方側に配置された車室内空調ユニット10と、車室C内のシート5に配置されたシート空調ユニット40と、車室内空調ユニット10及びシート空調ユニット40の作動を制御する空調制御装置50とを有している。車室内空調ユニット10は、蓄冷機能を有する蒸発器21を含む冷凍サイクル20と、室内送風機17を有しており、送風空気を冷凍サイクル20の作動によって冷却して車室C内に送風する態様と、送風空気を蒸発器21における蓄冷材容器21e内の蓄冷材に蓄熱された冷熱によって冷却して車室C内に送風する態様とを実行することができる。

又、車両用空調装置1におけるシート空調ユニット40は、下側送風機44、上側送風機48を作動させることで、シート5に配置された下側通気口42、上側通気口46から車室C内の空気を吸い込むことができる。これにより、車両用空調装置1は、シート5に向かう空気の流れを車室C内に形成することができるので、シート5に着座した乗員の快適性を高めることができる。

そして、当該車両用空調装置1は、車室内空調ユニット10及びシート空調ユニット40を併用することによって、圧縮機22を作動させることなく、蓄冷冷房運転を行うことができる。

図4に示すように、蓄冷冷房運転では、室内送風機17からの送風空気は、蒸発器21の蓄冷機能に蓄熱された冷熱によって冷却されて車室C内に送風され、シート空調ユニット40の下側送風機44、上側送風機48の作動によって、シート5に向かって流れ、下側通気口42、上側通気口46から吸い込まれる。当該車両用空調装置1によれば、このような冷風CAの流れを形成することができる為、車室C内における乗員の快適性を効率よく高めることができる。

この蓄冷冷房運転に際して、当該車両用空調装置1は、図5に示す制御プログラムを実行して、車室内空調ユニット10における室内送風機17の送風量を通常冷房運転時よりも下げることで、車室内空調ユニット10の空調性能を下げるように調整する。これにより、当該車両用空調装置1は、車室内空調ユニット10及びシート空調ユニット40を単純に同時運転する場合に比べて、車室C内における乗員の快適性と車両用空調装置1としてのエネルギー消費量とのバランスをとることができる。

又、当該車両用空調装置1によれば、蒸発器21における蓄冷材容器21e内の蓄冷材に蓄熱された冷熱を、より長期間にわたって利用することができる為、車両用空調装置1としての省エネルギーに貢献することができる。

そして、当該車両用空調装置1における車室内空調ユニット10は、冷却部として、蒸発器21と圧縮機22と凝縮器23と膨張弁25を含む冷凍サイクル20を有している。図3に示すように、蒸発器21は、蓄冷材を内部に収容した蓄冷材容器21eを含んで構成されている。

従って、当該車両用空調装置1によれば、車室内空調ユニット10の作動を制御することによって、車室C内の冷房運転(即ち、通常冷房運転、蓄冷冷房運転)だけでなく、車室C内の暖房運転、除湿暖房運転等を行うことができ、車室C内における乗員の快適性を高めることができる。又、蒸発器21の構成として、蓄冷材を収容した蓄冷材容器21eを有している為、通常冷房運転時に確実に冷熱を蓄熱することができ、蓄冷冷房運転時には、室内送風機17からの送風空気を確実に冷却することができる。

当該車両用空調装置1において、車室内空調ユニット10の圧縮機22は、車両エンジンEの作動によって駆動される為、車両エンジンEの作動停止に伴って、冷凍サイクル20の作動も停止する。蓄冷冷房運転に際して、車室Cの環境変化によって冷凍サイクル20の再始動が必要になると、車両エンジンEの再始動が必要となる。

当該車両用空調装置1によれば、蒸発器21における蓄冷材容器21e内の蓄冷材に蓄熱された冷熱を、より長期間にわたって利用することができる為、車両エンジンEの再始動までの期間を長期化することができる。即ち、車両用空調装置1は、車両用空調装置1が搭載された車両におけるアイドルストップ期間を長期化することができ、当該車両の省燃費効果を向上させることができる。

図1、図4に示すように、車両用空調装置1におけるシート空調ユニット40は、シート5の座面部6上面側に複数の下側通気口42を配置し、背もたれ部7前面側に複数の上側通気口46を配置して構成されている。即ち、下側通気口42、上側通気口46は、シート5に着座する乗員の体感部分が接触可能な表面に配置されている。そして、蓄冷冷房運転では、車室内空調ユニット10から送風された冷風CAは、車室C内において、シート空調ユニット40の作動によって下側通気口42、上側通気口46から吸い込まれる。

従って、下側通気口42、上側通気口46をこのように配置することによって、蓄冷冷房運転時における冷風CAを、シート5に座っている乗員近傍を介して、下側通気口42や上側通気口46へ導くことができ、シート5に着座した乗員の快適性を効率よく高めることができる。

そして、ステップS2では、蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量が、通常冷房運転時等における室内送風機17の送風量よりも下げるように決定される。これにより、当該車両用空調装置1によれば、蓄冷冷房運転時において、蓄熱機能を有する蒸発器21を通過する送風空気の量を下げることができ、蒸発器21に蓄熱された冷熱を、より長期間にわたって利用することができる。

又、蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量は、通常冷房運転時の乗員の着座位置における風速と同等になるように決定される。この為、当該車両用空調装置1によれば、蓄冷冷房運転時においても、通常冷房運転の場合と略同等の快適性を維持することができる。

又、ステップS3においては、蓄冷冷房運転時におけるシート空調ユニット40の消費電力量上限値が、通常冷房運転時における車室内空調ユニット10の消費電力量と、蓄冷冷房運転時における車室内空調ユニット10の消費電力量の差となるように決定される。ステップS4で蓄冷冷房運転を実行する際に、シート空調ユニット40の作動は、シート空調ユニット40の消費電力量がステップS3で決定された消費電力上限値以下となるように制御される。

これにより、車両用空調装置1によれば、当該車両用空調装置1の通常冷房運転時と同等以下の電力収支で、車室内空調ユニット10とシート空調ユニット40を併用する蓄冷冷房運転を行うことができ、電力上における省エネルギー化に貢献することができる。

(他の実施形態)

以上、実施形態を説明したが、本開示は上述した実施形態に何ら限定されるものではない。即ち、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能である。例えば、上述した各実施形態を適宜組み合わせても良い。又、上述した実施形態を、例えば、以下のように種々変形することも可能である。

以上、実施形態を説明したが、本開示は上述した実施形態に何ら限定されるものではない。即ち、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能である。例えば、上述した各実施形態を適宜組み合わせても良い。又、上述した実施形態を、例えば、以下のように種々変形することも可能である。

(1)上述した実施形態では、車両用空調装置1は、車両エンジンEで駆動する車両に搭載されていたが、車両用空調装置が適用可能な車両は、この態様に限定されるものではない。車両用空調装置は、車両バッテリの電力を用いて、走行用モータにより駆動する電気自動車に適用することも可能であるし、車両エンジンE及び走行用モータを利用可能に構成されたハイブリッド車に適用しても良い。

(2)又、上述した実施形態においては、車室内空調ユニット10において、蓄熱部である蓄冷材容器21eを冷却する為の構成として、冷凍サイクル20を用いていたが、この態様に限定されるものではない。冷却部は、蓄熱部に冷熱を蓄熱させる為に蓄熱部を冷却可能な構成であればよく、種々の構成を採用することができる。例えば、冷却部として、ペルチェ素子等を用いることもできる。

(3)そして、上述した実施形態においては、シート空調ユニット40は、座面部6側に配置されている下側通風路41~下側送風機44と、背もたれ部7側に配置されている上側通風路45~上側送風機48とを有する構成であったが、この構成に限定されるものではない。例えば、シート空調ユニット40を、座面部6側の構成のみとしても良いし、背もたれ部7側の構成のみとしてもよい。

(4)又、上述した実施形態においては、シート空調ユニット40における下側通風路41の下側排気口43は、シート5の座面部6上面側に配置され、上側通風路45の上側排気口47は、背もたれ部7の前面側に配置されていたが、この態様に限定されるものではない。通気口は、シートに配置されていればよく、シートの構成等の種々の条件に応じて適宜変更することができる。

(5)又、上述した実施形態においては、ステップS2にて、空調制御装置50のROMに記憶されている制御マップを用いて、蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量を、通常冷房運転時における室内送風機17の送風量よりも下げるように決定していたが、この態様に限定されるものではない。蓄冷冷房運転時における室内送風機17の送風量を通常冷房運転時よりも下げることができれば、その下げ幅や決定方法等は種々の態様を採用することができる。

(6)更に、上述した実施形態では、ステップS3において、蓄冷冷房運転時におけるシート空調ユニット40の消費電力上限値を、通常冷房運転時における車室内空調ユニット10の消費電力量と、蓄冷冷房運転時における車室内空調ユニット10の消費電力量の差となるように決定していたが、この態様に限定されるものではない。通常冷房運転時と同等以下の電力収支による蓄冷冷房運転を実現することが可能であれば、当該消費電力上限値の決定方法は、種々の方式を採用することができる。

Claims (6)

- 車両の車室(C)前方側に配置され、前記車室内に向かって送風する室内送風機(17)と、前記室内送風機によって送風された送風空気を冷却する冷却部(20)と、前記冷却部によって生じる冷熱を蓄熱する蓄熱部(21e)とを備える車室内空調部(10)と、

前記車室内に配置されたシート(5)に形成された通気口(42、46)と、前記通気口を介して、前記車室内の空気を吸い込むシート送風機(44、48)とを備えるシート空調部(40)と、

前記車室内空調部と前記シート空調部の作動を制御する制御部(50)と、を有し、

前記制御部は、前記蓄熱部に蓄熱された冷熱によって前記送風空気を冷却すると共に、前記シート空調部を作動させる場合には、前記車室内空調部の空調性能を下げるように調整する車両用空調装置。 - 前記冷却部は、冷媒を圧縮して吐出する圧縮機(22)と、前記圧縮機から吐出された前記冷媒を凝縮して放熱させる凝縮器(23)と、前記凝縮器で放熱した冷媒を減圧させる減圧部(25)と、前記減圧部にて減圧された前記冷媒と前記送風空気とを熱交換させて前記冷媒を蒸発させる蒸発器(21)と、を含む冷凍サイクルによって構成され、

前記蓄熱部は、前記蒸発器における前記冷媒と熱交換可能に配置されている請求項1に記載の車両用空調装置。 - 前記圧縮機は、前記車両の動力源であるエンジン(E)の作動によって駆動される請求項2に記載の車両用空調装置。

- 前記通気口は、前記シートに着座する乗員の体幹部分が接触可能な表面に配置されている請求項1ないし3の何れか1つに記載の車両用空調装置。

- 前記制御部は、前記シート空調部を作動させる場合には、前記車室内空調部における前記室内送風機の送風量を、前記車室内空調部のみを作動させる場合よりも下げる請求項1ないし4の何れか1つに記載の車両用空調装置。

- 前記制御部は、前記室内送風機の送風量の低減に伴う前記車室内空調部の電力低減量以下になるように、前記シート空調部の消費電力量を制御する請求項5に記載の車両用空調装置。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| DE112017007075.9T DE112017007075T5 (de) | 2017-02-16 | 2017-12-25 | Klimaanlage für ein Fahrzeug |

| US16/524,720 US20190351742A1 (en) | 2017-02-16 | 2019-07-29 | Air conditioner for vehicle |

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017026982A JP6658600B2 (ja) | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 車両用空調装置 |

| JP2017-026982 | 2017-02-16 |

Related Child Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| US16/524,720 Continuation US20190351742A1 (en) | 2017-02-16 | 2019-07-29 | Air conditioner for vehicle |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| WO2018150735A1 true WO2018150735A1 (ja) | 2018-08-23 |

Family

ID=63170535

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| PCT/JP2017/046325 WO2018150735A1 (ja) | 2017-02-16 | 2017-12-25 | 車両用空調装置 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20190351742A1 (ja) |

| JP (1) | JP6658600B2 (ja) |

| DE (1) | DE112017007075T5 (ja) |

| WO (1) | WO2018150735A1 (ja) |

Families Citing this family (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE102015211116A1 (de) * | 2015-06-17 | 2016-12-22 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben einer Sitzbelüftungseinrichtung, Sitzbelüftungseinrichtung |

| DE102017220770A1 (de) * | 2017-11-21 | 2019-05-23 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Klimatisierungssystem eines Fahrzeugsitzes mit komfortoptimierter Betriebsweise durch bedarfsgerechte Umschaltung des Sitzbelüftungssystems |

| KR20210030553A (ko) * | 2019-09-09 | 2021-03-18 | 현대자동차주식회사 | 차량용 공조시스템 |

| CN113353267A (zh) * | 2021-07-20 | 2021-09-07 | 南京航空航天大学 | 一种直升机座舱空气调节系统 |

| DE102021126924A1 (de) * | 2021-10-18 | 2023-04-20 | Lear Corporation | Fahrzeugsitz-Klimasysteme |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH10297243A (ja) * | 1997-04-28 | 1998-11-10 | Honda Motor Co Ltd | 車両の空調装置とシート用加熱冷却装置 |

| JP2000142095A (ja) * | 1998-11-16 | 2000-05-23 | Denso Corp | 車両用空調装置 |

| JP2010100096A (ja) * | 2008-10-21 | 2010-05-06 | Toyota Motor Corp | 車両用空調制御装置 |

| JP2011011713A (ja) * | 2009-07-06 | 2011-01-20 | Denso Corp | 車両空調システム |

| JP2015039974A (ja) * | 2013-08-22 | 2015-03-02 | 株式会社デンソー | 車両用シート空調装置 |

-

2017

- 2017-02-16 JP JP2017026982A patent/JP6658600B2/ja not_active Expired - Fee Related

- 2017-12-25 DE DE112017007075.9T patent/DE112017007075T5/de not_active Withdrawn

- 2017-12-25 WO PCT/JP2017/046325 patent/WO2018150735A1/ja active Application Filing

-

2019

- 2019-07-29 US US16/524,720 patent/US20190351742A1/en not_active Abandoned

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH10297243A (ja) * | 1997-04-28 | 1998-11-10 | Honda Motor Co Ltd | 車両の空調装置とシート用加熱冷却装置 |

| JP2000142095A (ja) * | 1998-11-16 | 2000-05-23 | Denso Corp | 車両用空調装置 |

| JP2010100096A (ja) * | 2008-10-21 | 2010-05-06 | Toyota Motor Corp | 車両用空調制御装置 |

| JP2011011713A (ja) * | 2009-07-06 | 2011-01-20 | Denso Corp | 車両空調システム |

| JP2015039974A (ja) * | 2013-08-22 | 2015-03-02 | 株式会社デンソー | 車両用シート空調装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| DE112017007075T5 (de) | 2019-10-31 |

| JP2018131094A (ja) | 2018-08-23 |

| JP6658600B2 (ja) | 2020-03-04 |

| US20190351742A1 (en) | 2019-11-21 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| WO2018150735A1 (ja) | 車両用空調装置 | |

| US10220681B2 (en) | Refrigeration cycle device for vehicle | |

| JP7147279B2 (ja) | 車両用冷凍サイクル装置 | |

| JP5403006B2 (ja) | 車両用空調装置 | |

| US20210039476A1 (en) | Vehicle cabin air conditioning system | |

| US20190184852A1 (en) | Device temperature adjusting apparatus | |

| JP7300264B2 (ja) | 車両用空気調和装置 | |

| JP2010111222A (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP2003326962A (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP4032978B2 (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP2007308133A (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP2009023373A (ja) | 車両用空調装置 | |

| WO2020129495A1 (ja) | 車両用空気調和装置 | |

| JP6383854B2 (ja) | 車両用空調装置 | |

| WO2022064880A1 (ja) | 冷凍サイクル装置 | |

| JP2009149288A (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP2009166629A (ja) | 車両用空調装置 | |

| WO2020121737A1 (ja) | 車両用空気調和装置 | |

| JP2010006218A (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP2009202735A (ja) | 車両用空調装置 | |

| CN109661317B (zh) | 车用空调装置 | |

| WO2022264743A1 (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP5494595B2 (ja) | 車両用空調装置 | |

| US20220088996A1 (en) | Refrigeration cycle device | |

| JP2015089710A (ja) | 車両用空調装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |

Ref document number: 17896610 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |

|

| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |

Ref document number: 17896610 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |