以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。かかる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値等は、発明の理解を容易とするための例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。

(スロットマシン100の機械的構成)

図1および図2の外観図に示すように、遊技機としてのスロットマシン100は、前面が開口した筐体102と、筐体102の前面一端に回動可能に上下に並んで配置される前面上扉104および前面下扉106とが設けられている。前面上扉104の下部略中央には、ガラス板や透明樹脂板等で構成された無色透明の図柄表示窓108が設けられており、筐体102内の図柄表示窓108に対応する位置には、3つのリール110(左リール110a、中リール110b、右リール110c)が、それぞれ独立して回動可能に設けられている。左リール110a、中リール110b、右リール110cの外周面には、図3(a)の図柄配列に示すように、20に等分された各領域に複数種類の図柄がそれぞれ配列されており、遊技者は、図柄表示窓108を通じて、上段、中段、下段に位置する、左リール110a、中リール110b、右リール110cそれぞれの3つの連続する合計9個の図柄を視認することができる。

前面下扉106の上部には操作部設置台112が形成され、操作部設置台112には、メダル投入部114、ベットスイッチ116、スタートスイッチ118、ストップスイッチ120、演出スイッチ122等が設けられている。メダル投入部114は、メダル投入口114aを通じて遊技価値としてのメダルの投入を受け付ける。ベットスイッチ116は、スロットマシン100の内部に電気的に貯留(以下、単にクレジットという)されているメダルのうち、1遊技で必要とされる規定数のメダルを投入(ベット)する。

スタートスイッチ118は、例えば傾倒操作を検出可能なレバーで構成され、遊技者による遊技の開始操作を検出する。ストップスイッチ120(ストップスイッチ120a、ストップスイッチ120b、ストップスイッチ120c)は、左リール110a、中リール110b、右リール110cそれぞれに対応して設けられており、遊技者の停止操作を検出する。なお、ストップスイッチ120の停止操作が可能な状態で、遊技者が、ストップスイッチ120a、ストップスイッチ120b、ストップスイッチ120cのいずれかを最初に停止操作することを第1停止といい、第1停止の後、停止操作されていない2つのストップスイッチ120のいずれかを停止操作することを第2停止といい、第2停止の後、最後に残ったストップスイッチ120を停止操作することを第3停止という。演出スイッチ122は、例えば、押圧スイッチと、その周囲に回転自在に配されたジョグダイヤルスイッチとから構成され、遊技者の押圧操作や回転操作を検出する。

前面上扉104の上部略中央には、演出に伴う様々な画像を表示する液晶表示部124が設けられている。また、前面上扉104の上部や左右には、例えば高輝度の発光ダイオード(LED)によって構成される演出用ランプ126が設けられる。また、前面上扉104の裏面における液晶表示部124の左右位置や前面下扉106の裏面における左右位置には、効果音や楽音等による聴覚的な演出を行うスピーカ128が設けられている。

操作部設置台112には、メインクレジット表示部130およびメイン払出表示部132が設けられている。また、図柄表示窓108と操作部設置台112との間には、サブクレジット表示部134およびサブ払出表示部136が設けられている。これらメインクレジット表示部130およびサブクレジット表示部134にはクレジットされているメダルの枚数(クレジット枚数)が表示され、メイン払出表示部132およびサブ払出表示部136にはメダルの払出枚数が表示される。

筐体102内におけるリール110の下方には、メダル排出口140aからメダルを払い出すためのメダル払出装置(メダルホッパー)142が設けられている。また、前面下扉106の前面下部には、メダル排出口140aから払い出されたメダルを貯留するための受け皿部140が設けられている。また、筐体102内には、電源スイッチ144が設けられている。電源スイッチ144は、スロットマシン100を管理する管理者が操作し、電源の切断状態と電源の投入状態の2つの状態を切り換えるために用いられる。

スロットマシン100では、遊技が開始可能となり、規定数のメダルがベットされると、有効ラインAが有効化するとともに、スタートスイッチ118に対する操作が有効となる。ここで、ベットは、ベットスイッチ116の操作を通じてクレジットされているメダルを投入する場合と、メダル投入部114を通じてメダルを投入する場合と、詳しくは後述するリプレイ役が有効ラインA上に表示されたことに基づいてメダルを自動投入する場合のいずれも含む。また、有効ラインAは、当選役の入賞を判定するためのラインであり、本実施形態では1本である。有効ラインAは、図3(b)に示すように、図柄表示窓108に臨む9つの図柄(3リール×上中下の3段)のうち、左リール110aの上段、中リール110bの中段、右リール110cの下段に停止する図柄に対応する位置を結んだラインに設定されている。無効ラインは、有効ラインA上に表示された図柄組み合わせのみでは当選役を把握しにくい場合に、当選役の把握を容易にする他の図柄組み合わせを表示する、当選役の入賞判定には用いられない有効ラインA以外のラインであり、本実施形態では、図3(b)に示す5つの無効ラインB1、B2、B3、Cを想定している。

そして、遊技者によりスタートスイッチ118が操作されると、遊技が開始され、左リール110a、中リール110b、右リール110cが回転されるとともに、当選種別抽選等が実行される。その後、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作に応じて、対応する左リール110a、中リール110b、右リール110cをそれぞれ停止させる。そして、当選種別抽選の抽選結果および有効ラインAに表示された図柄の組み合わせによって、メダルの払い出しを受け得る当選役が入賞した場合にはメダルの払い出しが実行され、メダルの払い出しを受け得る当選種別に不当選であった場合または当選したが入賞しなかった場合には左リール110a、中リール110b、右リール110cが全て停止したことをもって、遊技が終了する。

なお、本実施形態において、上記1遊技は、メダル投入部114を通じたメダルの投入、ベットスイッチ116の操作を通じたクレジットされているメダルの投入、または、リプレイ役が有効ラインA上に表示されたことに基づくメダルの自動投入のいずれかが行われてから、遊技者によるスタートスイッチ118の操作に応じて、左リール110a、中リール110b、右リール110cが回転制御されるとともに当選種別抽選が実行され、当選種別抽選の抽選結果および遊技者による複数のストップスイッチ120a、120b、120cの操作に応じて、操作されたストップスイッチ120a、120b、120cに対応する左リール110a、中リール110b、右リール110cがそれぞれ停止制御され、メダルの払い出しを受け得る当選役が入賞した場合、そのメダルの払い出しが実行されるまでの遊技をいう。また、メダルの払い出しを受け得る当選種別に不当選であった場合または当選したが入賞しなかった場合、左リール110a、中リール110b、右リール110cが全て停止したことをもって1遊技が終了する。ただし、1遊技の開始を、上記のメダルの投入、または、リプレイ役の当選の代わりに、遊技者によるスタートスイッチ118の操作と読み替えてもよい。また、かかる1遊技が繰り返される数を遊技数とする。

(スロットマシン100の電気的構成)

図4は、スロットマシン100の概略的な電気的構成を示したブロック図である。図4に示すように、スロットマシン100は、遊技の進行を制御する主制御基板200(主制御部)と、遊技の進行に応じた演出を制御する副制御基板202(副制御部)とを含む制御基板が設けられている。また、主制御基板200と副制御基板202との間の電気的な信号の伝達は、不正防止等の観点から、主制御基板200から副制御基板202への一方向のみに制限される。

(主制御基板200)

主制御基板200は、中央処理装置であるメインCPU200a、プログラム等が格納されたメインROM200b、ワークエリアとして機能するメインRAM200c等を含む半導体集積回路を有し、スロットマシン100全体を統括的に制御する。なお、メインRAM200cは、電源が切断された場合においても、設定変更が行われてRAMクリアが実行されない限り、データが消去されることなく保持される。

また、主制御基板200は、メインCPU200aが、メインROM200bに格納されたプログラムに基づきメインRAM200cと協働することで機能する、初期化手段300、ベット手段302、当選種別抽選手段304、リール制御手段306、判定手段308、払出制御手段310、遊技状態制御手段312、演出状態制御手段(ポイント決定手段、付与手段)314、区間制御手段316、コマンド送信手段318等の機能部を有する。

主制御基板200では、メダル投入口114aへのメダルの投入を検出する投入メダル検出部114b、ベットスイッチ116、スタートスイッチ118およびストップスイッチ120a、120b、120cから各種の検出信号を受信しており、受信した検出信号に基づいて、メインCPU200aが種々の処理を実行する。

初期化手段300は、主制御基板200における初期化処理を実行する。ベット手段302は、遊技に使用するためのメダルをベットする。当選種別抽選手段304は、スタートスイッチ118の操作に基づき、詳しくは後述するように、当選役の当否、より詳しくは、当選役が含まれる当選種別の当否を決定する当選種別抽選を行う。

リール制御手段306は、スタートスイッチ118の操作に応じて、左リール110a、中リール110b、右リール110cを回転制御し、回転している左リール110a、中リール110b、右リール110cにそれぞれ対応したストップスイッチ120a、120b、120cの操作に応じて、対応する左リール110a、中リール110b、右リール110cを停止制御する。

また、主制御基板200には、リール駆動制御部150が接続されている。このリール駆動制御部150は、スタートスイッチ118の操作信号に応じ、リール制御手段306から送信される、左リール110a、中リール110b、右リール110cの回転開始信号に基づいて、ステッピングモータ152を駆動する。また、リール駆動制御部150は、ストップスイッチ120の操作信号に応じ、リール制御手段306から送信される、左リール110a、中リール110b、右リール110cそれぞれの停止信号および回転位置検出回路154の検出信号に基づいて、ステッピングモータ152の駆動を停止する。

判定手段308は、当選役に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示されたか否か判定する。ここで、当選役に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示されることを単に入賞という場合がある。払出制御手段310は、当選役に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示されたこと(入賞したこと)に基づいて、当該当選役に対応する数だけメダルを払い出す。また、主制御基板200には、メダル払出装置142が接続されており、払出制御手段310は、メダルの払出枚数を計数しながらメダルを排出する。

遊技状態制御手段312は、当選種別抽選の結果や判定手段308の判定結果を参照し、複数種類の遊技状態のいずれかに遊技状態を移行させる。演出状態制御手段314は、当選種別抽選の結果、判定手段308の判定結果、遊技状態の遷移情報を参照し、複数種類の演出状態のいずれかに演出状態を移行させる。区間制御手段316は、詳しくは後述する非有利区間または有利区間のどちらかに区間を移行させる。

コマンド送信手段318は、ベット手段302、当選種別抽選手段304、リール制御手段306、判定手段308、払出制御手段310、遊技状態制御手段312、演出状態制御手段314等の動作に伴う、遊技に関するコマンドを順次決定し、決定したコマンドを副制御基板202に順次送信する。

また、主制御基板200には、乱数発生器(乱数生成手段)200dが設けられる。乱数発生器200dは、計数値を順次インクリメントし、所定の数値範囲内でループさせ、所定の時点における計数値を抽出することで乱数を得る。主制御基板200の乱数発生器200dによって生成される乱数(以下、当選種別抽選乱数という)は、遊技者に付与する遊技利益、例えば、当選種別抽選手段304が当選種別を決定するために用いられる。

(副制御基板202)

また、副制御基板202は、主制御基板200と同様に、中央処理装置であるサブCPU202a、プログラム等が格納されたサブROM202b、ワークエリアとして機能するサブRAM202c等を含む各種半導体集積回路を有し、主制御基板200からのコマンドに基づき、特に演出を制御する。また、サブRAM202cにもメインRAM200c同様、不図示のバックアップ電源が接続されており、電源が切断された場合においても、データが消去されることなく保持される。なお、副制御基板202にも、主制御基板200同様、乱数発生器(乱数生成手段)202dが設けられており、乱数発生器202dによって生成される乱数(以下、演出抽選乱数という)は、主に演出の態様を決定するために用いられる。

また、副制御基板202では、サブCPU202aが、サブROM202bに格納されたプログラムに基づき、サブRAM202cと協働することで機能する、初期化決定手段330、コマンド受信手段332、演出制御手段334等の機能部を有する。

初期化決定手段330は、副制御基板202における初期化処理を実行する。コマンド受信手段332は、主制御基板200等、他の制御基板からのコマンドを受信し、コマンドに対する処理を行う。演出制御手段334は、演出スイッチ122から検出信号を受信するとともに、受信されたコマンドに基づいて液晶表示部124、スピーカ128、演出用ランプ126の各デバイスで行われる遊技の演出を決定する。具体的に、演出制御手段334は、液晶表示部124に表示される画像データや、演出用ランプ126、サブクレジット表示部134、サブ払出表示部136等の電飾機器を通じた演出のための電飾データを決定するとともに、スピーカ128から出力すべき音声を構成する音声データを決定する。そして、演出制御手段334は、決定した遊技の演出を実行する。なお、演出には、補助演出も含まれる。補助演出は、当選種別抽選において、正解役(特定の役)と不正解役とが重複した選択当選種別に当選したときに、その正解役の入賞条件となるストップスイッチ120a、120b、120cの正解操作態様を報知する演出である。かかる補助演出により、遊技者は、正解役に対応する図柄組み合わせを、遊技者が有効ラインA上に容易に表示させることができる。かかる補助演出を実行する演出状態をAT(アシストタイム)演出状態(特定状態)という。また、AT演出状態とリプレイ役の当選確率が高いRT(リプレイタイム)遊技状態が並行して進行される所謂ART遊技状態を用いることもある。

なお、以下では、液晶表示部124、演出用ランプ126、スピーカ128、サブクレジット表示部134、サブ払出表示部136といった、副制御基板202を含む、主制御基板200以外の基板で管理される報知手段を他報知手段という場合がある。これに対し、メインクレジット表示部130、メイン払出表示部132といった、主制御基板200で管理される報知手段を主報知手段(指示モニタ)という場合がある。また、補助演出を実行可能な主報知手段および他報知手段を合わせて補助演出報知手段という場合もある。演出状態制御手段314は、AT演出状態において、補助演出を補助演出報知手段に実行させる。

(主制御基板200で用いられるテーブル)

図5、図6は、当選役を説明するための図であり、図7、図8は、当選種別抽選テーブルを説明するための図である。

スロットマシン100においては、詳しくは後述するように、複数種類の遊技状態および演出状態が設けられており、遊技の進行に応じて遊技状態および演出状態が移行される。そして、主制御基板200では、遊技状態制御手段312により管理、制御される遊技状態に対応する複数の当選種別抽選テーブル等がメインROM200bに格納されている。当選種別抽選手段304は、メインRAM200cに記憶された現在の設定値(遊技利益を得る容易性を段階的に示したもの)と現在の遊技状態に応じて、対応する当選種別抽選テーブルをメインROM200bから抽出し、抽出した当選種別抽選テーブルに基づき、スタートスイッチ118の操作信号に応じて取得された当選種別抽選乱数が当選種別抽選テーブル内のいずれの当選種別に対応するか判定する。

ここで、当選種別抽選テーブルで抽出される当選種別を構成する当選役には、リプレイ役、小役、ボーナス役が含まれる。リプレイ役は、リプレイ役に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示されると、遊技者によるメダルの新たなるベットを行わずして再度遊技を実行できる役である。小役は、その小役に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示されることにより、図柄組み合わせに応じて所定枚数のメダルの払い出しを受けることができる役である。また、ボーナス役は、そのボーナス役に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示されることにより、遊技状態制御手段312により管理される遊技状態をボーナス遊技状態(後述するRBB作動中遊技状態)に移行させることができる役である。

本実施形態における当選役は、図5および図6に示すように、リプレイ役として、当選役「リプレイ1」~「リプレイ23」が設けられている。また、小役として、当選役「小役1」~「小役38」が設けられている。また、ボーナス役として、当選役「RBB」が設けられている。図5および図6では、左リール110a、中リール110b、右リール110cそれぞれに、各当選役を構成する1または複数の図柄が対応付けられている。

ここで、本実施形態においては、遊技者によってストップスイッチ120が操作されたときに、入賞可能な当選役に対応する図柄組み合わせを構成する図柄が有効ラインA上にある場合には、リール制御手段306によって、当該図柄が有効ラインA上に停止するように停止制御がなされる。また、ストップスイッチ120が操作されたときに、入賞可能な当選役に対応する図柄組み合わせを構成する図柄が、有効ラインA上にはないが、リール110の回転方向と反対の方向の図柄4コマ分に相当する範囲(引込範囲)内に存在している場合には、リール制御手段306によって、離れている図柄数が滑りコマ数となり、当該当選役に対応する図柄組み合わせを構成する図柄を有効ラインA上に引き込むように滑りコマ数分回転を維持した後に停止するように停止制御がなされる。また、入賞可能な当選役に対応する図柄がリール110中に複数あり、いずれもリール110の引込範囲内に存在している場合には、予め定められた優先順位に従っていずれの図柄を有効ラインA上に引き込むか決定され、当該優先された図柄を有効ラインA上に引き込むように滑りコマ数分回転を維持した後に停止するように停止制御がなされる。なお、ストップスイッチ120が押圧操作されたときに、入賞可能な当選役以外の当選役に対応する図柄組み合わせを構成する図柄が有効ラインA上にある場合には、リール制御手段306によって、その図柄を有効ラインA上に停止させないようにする、所謂蹴飛ばし処理も並行して実行される。また、後述するように、当選種別に含まれる当選役に操作態様(操作順や操作タイミング)が入賞条件として設定されている場合、リール制御手段306は、遊技者の操作態様に応じて当選役に対応する図柄組み合わせを有効ラインA上に表示可能に停止制御する。

そして、例えば、当選役「リプレイ1」、当選役「小役1」~「小役6」に対応する図柄組み合わせを構成する図柄は、各リール110において、上記の停止制御によって、必ず有効ラインA上に表示可能なように配列されている。このような当選役をPB=1と表す場合がある。一方、例えば、当選役「リプレイ16」~「リプレイ23」、当選役「小役7」~「小役38」、当選役「RBB」に対応する図柄組み合わせを構成する図柄は、各リール110において、上記の停止制御によって、必ずしも有効ラインA上に表示可能なように配列されていないので、所謂とりこぼしが発生する場合がある。このような当選役をPB≠1と表す場合がある。

図7および図8に示すように、当選種別抽選テーブルでは、複数の当選領域が区画されており、各遊技状態によって抽選の対象となる当選種別が異なったり、不当選(ハズレ)の有無が異なったりする。図7および図8では、各遊技状態(非内部遊技状態(非内部)、RBB内部中遊技状態(RBB内部中)、RBB作動中遊技状態(RBB作動中))毎に割り当てられた当選領域(当選種別)を「◎」や「○」で表しているが、実際には、複数の遊技状態それぞれに対応する当選種別抽選テーブルがメインROM200bに記憶されている。なお、「◎」は有利区間へ移行させるか否かを決定する有利区間抽選を行うことが可能な有利区間抽選可当選種別であることを示し、「○」は有利区間抽選を行うことが不可な有利区間抽選不可当選種別であることを示している。

当選種別抽選テーブルでは、区画化された各当選領域にはそれぞれ当選範囲を示す数値である所定の置数(当選範囲値)と当選種別が対応付けられており、遊技状態毎に割り当てられた全ての当選領域の置数を合計すると当選種別抽選乱数の総数(65536)となる。したがって、当選種別それぞれが決定される確率は、当選領域に対応付けられた置数を当選種別抽選乱数の総数で除算した値となる。当選種別抽選手段304は、その時点の遊技状態に基づいて、当該当選種別抽選テーブルにおける複数の当選領域のうち番号の高い方から、順次、置数を取得し、その置数を当選種別抽選乱数から減算して、減算後の値が0未満となると、その時点の当選領域に対応付けられた当選種別を当選種別抽選の抽選結果としている。また、当選領域1以上の全ての当選領域の置数を当選種別抽選乱数から減算して、減算後の値が0以上となっていれば、当選領域0の当選種別「ハズレ」が当選種別抽選の抽選結果となる。

ここで、当選種別「RBB」を構成する当選役「RBB」について補足する。所定の第1種特別役物RBは、規定数ごとの入賞に係る図柄の組み合わせの数を増加させ、または規定数ごとの入賞に係る条件装置が作動する確率を上昇させる役物で、あらかじめ定められた場合に作動し、12回を超えない回数の遊技の結果が得られるまで作動を継続することができるものをいう。ここで、条件装置は、その作動が入賞、再遊技、役物または役物連続作動装置の作動に係る図柄の組み合わせが表示されるために必要な条件とされている装置で、当選種別抽選(遊技機内で行われる電子計算機によるくじ)に当選した場合に作動するもの、すなわち、当選フラグを意味する。そして、当選種別「RBB」を構成する第1種特別役物に係る役物連続作動装置(当選役「RBB」)は、第1種特別役物RBを連続して作動させることができる装置であり、特定の図柄の組み合わせが表示された場合に作動し、あらかじめ定められた場合に作動を終了するものをいう。

図7および図8の当選種別抽選テーブルによれば、例えば当選領域0には、当選種別「ハズレ」が対応付けられており、かかる当選種別に当選すると、図5および図6に示したいずれの当選役に対応する図柄組み合わせも有効ラインA上に表示されることはなく、メダルの払い出し等が行われることはない。ただし、後述するように、RBB内部当選フラグが次遊技に持ち越されている場合、当選種別「ハズレ」の当選により、当選役「RBB」に対応する図柄組み合わせを有効ラインA上に表示させることが可能となる。

また、当選領域1には、当選役「小役1」~「小役38」が重複して含まれる当選種別「小役ALL」が対応付けられており、当選領域2には、当選役「小役1」~「小役6」、「小役8」~「小役38」が重複して含まれる当選種別「ベルALL」が対応付けられており、当選領域3には、当選役「小役8」~「小役38」が重複して含まれる当選種別「1枚ALL」が対応付けられている。

また、当選領域4~15には、払出枚数が9枚となる正解役(当選役「小役1」~「小役6」)と、払出枚数が1枚の不正解役(当選役「小役9」~「小役38」、以下、かかる30個の当選役を単に当選役「1枚役」と略す場合がある)が重複して含まれる選択当選種別(当選種別「打順ベル1」~「打順ベル12」)がそれぞれ対応付けられている。

また、当選領域16~27には、当選役「リプレイ1」と、当選役「リプレイ13」~「リプレイ23」が重複して含まれる当選種別「スイカリプレイ1」~「スイカリプレイ12」(以下、かかる12個の当選種別を単に当選種別「スイカリプレイ」と略す場合がある)が対応付けられている。

また、当選領域28には、当選役「小役4」が単独で含まれる当選種別「共通ベル」が対応付けられており、当選領域29には、当選役「小役5」が単独で含まれる当選種別「強ベル1」が対応付けられており、当選領域30には、当選役「小役3」が単独で含まれる当選種別「強ベル2」が対応付けられている。また、当選領域31には、当選役「小役35」、「小役36」が重複して含まれる当選種別「チャンス目1」が対応付けられており、当選領域32には、当選役「小役7」が単独で含まれる当選種別「チャンス目2」が対応付けられている。

また、当選領域33には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ10」が重複して含まれる当選種別「上段スイカリプレイ」が対応付けられており、当選領域34には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ11」が重複して含まれる当選種別「中段スイカリプレイ」が対応付けられている。また、当選領域35には、当選役「リプレイ2」が単独で含まれる当選種別「弱チャンスリプレイ」が対応付けられており、当選領域36には、当選役「リプレイ3」が単独で含まれる当選種別「上段スイカチャンスリプレイ」が対応付けられており、当選領域37には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ12」が重複して含まれる当選種別「中段スイカチャンスリプレイ」が対応付けられている。

また、当選領域38には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ6」、「リプレイ7」、「リプレイ11」、「リプレイ12」が重複して含まれる当選種別「ハート煽りチャンスリプレイ1」が対応付けられており、当選領域39には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ7」、「リプレイ12」が重複して含まれる当選種別「ハート煽りチャンスリプレイ2」が対応付けられている。また、当選領域40には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ6」~「リプレイ9」、「リプレイ11」、「リプレイ12」が重複して含まれる当選種別「ハート揃いリプレイ1」が対応付けられており、当選領域41には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ6」~「リプレイ12」が重複して含まれる当選種別「ハート揃いリプレイ2」が対応付けられている。

また、当選領域42には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ4」、「リプレイ7」、「リプレイ10」が重複して含まれる当選種別「通常リプレイ1」が対応付けられており、当選領域43には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ2」、「リプレイ4」、「リプレイ5」、「リプレイ7」、「リプレイ10」が重複して含まれる当選種別「通常リプレイ2」が対応付けられており、当選領域44には、当選役「リプレイ1」、「リプレイ4」、「リプレイ5」、「リプレイ7」、「リプレイ10」が重複して含まれる当選種別「通常リプレイ3」が対応付けられている。

また、当選領域45~47には、当選役「RBB」が単独、または、他の小役と重複して含まれる当選種別「RBB1」~「RBB3」が対応付けられている。

そして、複数の当選役が重複して含まれる当選種別に当選した場合には、いずれの当選役に対応する図柄組み合わせを有効ラインA上に優先的に表示させるかについての入賞条件、例えば、ストップスイッチ120a、120b、120cが操作される順番が設定されている。

以下の説明において、左リール110a、中リール110b、右リール110cの順にリールを停止させるストップスイッチ120a、120b、120cの操作を「打順1」とし、左リール110a、右リール110c、中リール110bの順にリールを停止させるストップスイッチ120a、120b、120cの操作を「打順2」とし、中リール110b、左リール110a、右リール110cの順にリールを停止させるストップスイッチ120a、120b、120cの操作を「打順3」とし、中リール110b、右リール110c、左リール110aの順にリールを停止させるストップスイッチ120a、120b、120cの操作を「打順4」とし、右リール110c、左リール110a、中リール110bの順にリールを停止させるストップスイッチ120a、120b、120cの操作を「打順5」とし、右リール110c、中リール110b、左リール110aの順にリールを停止させるストップスイッチ120a、120b、120cの操作を「打順6」とする。

例えば、非内部遊技状態において、当選領域4の当選種別「打順ベル1」に当選し、正解操作態様(打順1)による操作が行われた場合、払出枚数が9枚の正解役である当選役「小役1」に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に優先的に表示されるように停止制御がなされる。また、打順2による操作が行われた場合、払出枚数1枚の不正解役である当選役「1枚役」に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に優先的に1/2の確率で表示されるように停止制御がなされ、打順3~6による操作が行われた場合、払出枚数1枚の不正解役である当選役「1枚役」に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に優先的に1/4の確率で表示されるように停止制御がなされる。

なお、当選領域4~15の各当選種別の当選確率(置数)は等しくなるように設定されている。遊技者は、通常、いずれの当選種別に当選しているのかを知ることができないため、上記のような当選領域4~15を設けることにより、正解役を入賞させにくくしている。また、上記のように、不正解役が優先的に表示される打順でストップスイッチ120a、120b、120cが操作されても、必ずしも不正解役に対応する図柄組み合わせを有効ラインA上に表示させられるとは限らないので、その操作態様によっては、とりこぼしが発生することがある(PB≠1)。

なお、上述したいずれかの当選種別に当選すると、それぞれの当選種別に対応する内部当選フラグが成立(オン)するとともに、この内部当選フラグの成立状況に応じて、各リール110の停止制御がなされることとなる。このとき、小役が含まれる当選種別に当選したものの、これら当選役に対応する図柄組み合わせを、その遊技内で有効ラインA上に表示させることができなかった場合には、当該遊技の終了後に内部当選フラグがオフされる。つまり、小役の当選の権利は小役が含まれる当選種別に当選した遊技内のみに限られ、当該権利を次遊技に持ち越すことはできない。これに対して、当選役「RBB」が含まれる当選種別に当選した場合には、RBB内部当選フラグが成立(オン)するとともに、当選役「RBB」に対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示されるまで、RBB内部当選フラグが遊技を跨いで持ち越される。なお、リプレイ役が含まれる当選種別に対応する内部当選フラグが成立した場合には、その当選種別に含まれるリプレイ役のうちのいずれかのリプレイ役に対応する図柄組み合わせが必ず有効ラインA上に表示され、メダルを要することなく次遊技を行うために必要となる処理が行われた後に、当該内部当選フラグがオフされる。

(遊技状態の遷移)

ここで、図9を用い、遊技状態の遷移について説明する。ここでは、非内部遊技状態、RBB内部中遊技状態、RBB作動中遊技状態といった複数の遊技状態が準備されている。各遊技状態は、後述するように、ボーナス役の当選、入賞(作動)、終了に応じて遷移させる。

非内部遊技状態は、複数の遊技状態における初期状態に相当する遊技状態である。かかる非内部遊技状態では、リプレイ役の当選確率が約1/7.3に設定されている。また、非内部遊技状態では、当選役「RBB」が所定の確率(例えば約1/30)で決定されている。

遊技状態制御手段312は、当選役「RBB」の当選に応じて遊技状態を遷移させる。例えば、当選役「RBB」が当選した遊技において、当選役「RBB」に対応する図柄組合せが有効ラインA上に表示されると、遊技状態制御手段312は、遊技状態をRBB作動中遊技状態に移行させる(1)。

RBB作動中遊技状態では、リプレイ役の当選確率が0に設定されている。なお、かかるRBB作動中遊技状態では、当選可能な当選種別として、当選領域1に当選種別「1枚ALL」が、当選領域2に当選種別「小役ALL」が設定されている。当選種別「1枚ALL」に当選すると、当選役「小役9」~「小役37」のいずれかに対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示され、当選種別「小役ALL」に当選すると、当選役「小役1」~「小役6」のいずれかに対応する図柄組み合わせが有効ラインA上に表示されるように停止制御が実行される。ここでは、かかる小役の構成によりRBB作動中遊技状態での単位遊技当たりの期待獲得枚数を低くしている。

RBB作動中遊技状態の終了条件を満たすと、すなわち、獲得枚数が所定枚数に到達すると、遊技状態制御手段312は、遊技状態を非内部遊技状態に移行させる(2)。

一方、当選役「RBB」が当選した遊技において、当選役「RBB」に対応する図柄組合せを有効ラインA上に表示することができなかった場合、遊技状態制御手段312は、遊技状態をRBB内部中遊技状態(特別遊技状態)に移行させる(3)。

RBB内部中遊技状態では、リプレイ役の当選確率が約1/5.9に設定されている。また、RBB内部中遊技状態では当選種別「ハズレ」に当選することはない。換言すれば、当選役「RBB」の当選遊技で当選役「RBB」に対応する図柄組み合わせを有効ラインA上に表示することができなかった場合、その後は、当選役「RBB」より小役やリプレイ役の方が優先して有効ラインA上に停止制御されるので、当選役「RBB」に対応する図柄組み合わせを有効ラインA上に表示することができない。したがって、一旦、遊技状態がRBB内部中遊技状態に移行すると、その後、遊技状態が遷移することなく、RBB内部中遊技状態が維持されることとなる。ここでは、かかるRBB内部中遊技状態を維持しつつ、そのRBB内部中遊技状態においてAT演出状態を実現する。

ここでは、RBB内部中遊技状態において、複数種類の正解役が互いに重複せずに当選するため、正解役を入賞させることができる機会を多くすることができ、その結果、例えば、RBB内部中遊技状態におけるAT演出状態において補助演出が行われることで、メダルを獲得しやすくできる。一方、RBB作動中遊技状態では、複数種類の正解役が重複して当選するため、正解役を入賞させることができる機会が少ないので、他の遊技状態におけるAT演出状態よりも正解役を入賞させることができる機会が減り、遊技者が所有するメダルを増やしにくくしている。したがって、RBB内部中遊技状態よりも入賞に係る当選役の当選確率が高いというRBB作動中遊技状態の機能を備えつつ、メダルの獲得性能の面ではRBB作動中遊技状態がRBB内部中遊技状態に劣るという仕様(アクセルRBB)を実現することができる。

(演出状態の遷移)

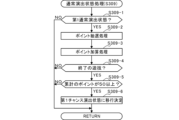

図10は、主制御基板200における演出状態の遷移を説明するための図である。以下、主制御基板200において演出状態制御手段314により遷移される演出状態(非AT演出状態、AT演出状態)、および、区間制御手段316により遷移される区間(非有利区間、有利区間)について詳述する。

ここで、メダルの獲得性能が高い遊技状態が偏っているか否かを統括的かつ画一的に判定すべく、指示機能に係る性能を有する遊技区間、すなわち、補助演出(指示機能)を実行する遊技区間等を含む、遊技者にとって有利な遊技区間を有利区間として定義する。なお、有利区間は、主制御基板200で補助演出の作動に係る抽選等を行った結果、補助演出が作動した場合には、主制御基板200において指示の内容が識別できるよう、例えば、補助演出報知手段に表示したときに限り、指示情報を、副制御基板202等の周辺基板に送信してもよい遊技区間である。また、有利区間と異なる遊技区間を非有利区間とする。

区間制御手段316は、初期区間として非有利区間に移行させる。そして、区間制御手段316は、非有利区間において当選種別抽選により決定されたのが有利区間抽選可当選種別であれば、その具体的な当選種別に拘わらず、有利区間へ移行させるか否かを決定する有利区間抽選を行う。有利区間抽選では、当選種別抽選により決定される当選種別に拘わらず、例えば、60%の当選確率で当選する。

有利区間抽選に当選すると、区間制御手段316は、有利区間に移行させる(1)。図7および図8に示した当選種別抽選テーブルによれば殆どの当選種別が有利区間抽選可当選種別であり、かつ、60%の当選確率で有利区間抽選に当選するため、非有利区間は数遊技で終了し、有利区間に移行されることになる。

有利区間では、演出状態制御手段314によって複数の演出状態のいずれかの演出状態に移行される。演出状態は、非AT演出状態およびAT演出状態(特典)に大別される。非AT演出状態は、補助演出の実行頻度がAT演出状態より極めて低く、補助演出がほぼ行われないので、獲得できるメダルの枚数が制限される。一方、AT演出状態では、補助演出によって正解操作態様が報知されることで、メダルの消費を抑えつつ、多くのメダルを獲得することが可能となる。したがって、遊技者は、AT演出状態において、非AT演出状態と比べ、遊技を有利に進行することができる。

非有利区間から有利区間に移行されると、演出状態制御手段314は、演出状態を通常演出状態(非AT演出状態)に移行させる。通常演出状態は、AT演出状態へ移行させるか否かを決定する遊技性が異なる第1~第4通常演出状態が設けられているとともに、第1、第2チャンス演出状態(チャンスゾーン)が設けられている。

詳しくは後述するように、通常演出状態では、演出状態制御手段314によって、第1~第4通常演出状態のいずれかが抽選により決定され、決定された第1~第4通常演出状態のいずれかに演出状態が移行される。なお、第1~第4通常演出状態の遊技性について、詳しくは後述する。

演出状態が第1通常演出状態に移行された場合、演出状態制御手段314は、第1通常演出状態が終了すると、演出状態を第1チャンス演出状態に移行させる場合がある(2)。演出状態制御手段314は、第1チャンス演出状態に移行された最初の遊技において、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選を行う。また、演出状態制御手段314は、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選に当選しなかった場合でも、第1チャンス演出状態における各遊技で、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選を行う。そして、演出状態制御手段314は、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選に当選した場合、演出状態を通常AT演出状態(AT演出状態)に移行させる(3)。

また、演出状態が第2通常演出状態に移行された場合、演出状態制御手段314は、演出状態を第2チャンス演出状態に移行させる場合がある(4)。演出状態制御手段314は、第2チャンス演出状態における各遊技で、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選を行う。そして、演出状態制御手段314は、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選に当選した場合、演出状態を通常AT演出状態(AT演出状態)に移行させる(5)。

また、演出状態が第3通常演出状態に移行された場合、演出状態制御手段314は、第3通常演出状態における各遊技で、第3通常演出状態を継続させる否かの継続抽選を行う。そして、演出状態制御手段314は、継続抽選に当選し続け、第3通常演出状態の遊技数が所定の遊技数を経過すると、演出状態を第2擬似ボーナス演出状態(AT演出状態)に移行させる(6)。

また、演出状態が第4通常演出状態に移行された場合、演出状態制御手段314は、第4通常演出状態における各遊技で、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選を行う。そして、演出状態制御手段314は、AT演出状態へ移行させるかの否か抽選に当選した場合、演出状態を上乗せ特化ゾーン演出状態(AT演出状態)に移行させる(7)。

また、第1~第4通常演出状態、または、第1、第2チャンス演出状態においてAT演出状態への移行が決定されなかった場合、演出状態制御手段314は、通常演出状態抽選を再度行い、第1~第4通常演出状態のいずれかを決定し、決定した第1~第4通常演出状態のいずれかに演出状態を移行させる(8)。

そして、AT演出状態へ移行されることなく、第1~第4通常演出状態のいずれかに合計で上限回数(例えば、12回)だけ移行されると、第1通常演出状態および第1チャンス演出状態を経由して、必ず、AT演出状態への移行が決定されることになる(3)。換言すると、第1~第4通常演出状態のいずれかに移行され、移行された第1~第4通常演出状態(第1、第2通常演出状態においては第1、第2チャンス演出状態を含む)が終了するまでを1周期とし、12周期目では所謂天井として、必ず、AT演出状態への移行が決定されることになる。

また、本実施形態では、12周期目に到達しない場合であっても、第1チャンス演出状態に3回移行され、かつ、3回目の第1チャンス演出状態においてAT演出状態への移行が決定されなかった場合にも、次の周期において、第1通常演出状態および第1チャンス演出状態を経由して、必ず、AT演出状態への移行が決定されることになる(3)。

AT演出状態は、通常AT演出状態、擬似ボーナス演出状態および上乗せ特化ゾーン演出状態が設けられる。通常AT演出状態は、ナビ上乗せ演出状態およびナビ消化演出状態が設けられ、ナビ上乗せ演出状態およびナビ消化演出状態が1セットとしてセット数管理により遊技が進行される。通常AT演出状態に移行された場合、まず、ナビ上乗せ演出状態に移行される。

ナビ上乗せ演出状態は、4遊技+α(追加遊技)の期間に亘って継続する。演出状態制御手段314は、最初の4遊技において、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、ナビ消化演出状態において正解当選種別に当選したときに補助演出を実行する回数(ナビ回数)を抽選により決定する。また、演出状態制御手段314は、最初の4遊技が終了すると、次の遊技から、ナビ上乗せ演出状態を継続させるか否かの抽選を行い、その抽選に当選すると、ナビ回数を抽選により決定する。一方、演出状態制御手段314は、ナビ上乗せ演出状態を継続させるか否かの抽選に当選しないと、演出状態をナビ消化演出状態に移行させる(9)。

ナビ消化演出状態において、当選種別抽選により正解当選種別が決定されると、ナビ上乗せ演出状態において決定されたナビ回数を1消費し、補助演出報知手段によって正解役の入賞を補助する補助演出が実行される。そして、ナビ消化演出状態において、決定されたナビ回数の補助演出が実行されると、演出状態制御手段314は、セット数が0であるか(セット数がストックされているか)判定し、セット数が0でない場合には、ストックされているセット数を1減算して、通常AT演出状態を継続させる(10)。一方、セット数が0である場合には、演出状態制御手段314は、演出状態を継続演出状態(非AT演出状態)に移行させる(11)。ただし、通常AT演出状態のセット数が3の倍数回(3回、6回、9回、・・・)を終了する度に、演出状態制御手段314は、演出状態を擬似ボーナス演出状態(第1擬似ボーナス演出状態または第2擬似ボーナス演出状態)に移行させる(12)。

擬似ボーナス演出状態は、第1、第2擬似ボーナス演出状態が設けられている。第1、第2擬似ボーナス演出状態は、20遊技に固定されている。第1擬似ボーナス演出状態では、演出状態制御手段314は、後述する継続チャンス演出状態の継続率を上昇させる抽選を各遊技で行う。また、第2擬似ボーナス演出状態は所謂プレミアムボーナスであり、第2擬似ボーナス演出状態に移行された場合、演出状態制御手段314は、引戻演出状態における通常AT演出状態に移行させるか否かの抽選の当選確率を大幅に上昇させる。

擬似ボーナス演出状態において20遊技が経過すると、演出状態制御手段314は、セット数が0でなければ、演出状態を通常AT演出状態に移行させ(13)、セット数が0であれば、演出状態を継続演出状態に移行させる(14)。

上乗せ特化ゾーン演出状態は、5遊技または10遊技に亘って継続し、通常AT演出状態のセット数の上乗せ抽選を行う。上乗せ特化ゾーン演出状態が終了すると、演出状態制御手段314は、演出状態を通常AT演出状態に移行させる(15)。

継続演出状態は、継続チャンス演出状態、引戻演出状態およびラストチャンス演出状態が設けられている。演出状態制御手段314は、演出状態が継続演出状態に移行されると、まず、継続チャンス演出状態に移行させる。

継続チャンス演出状態は、最大で10遊技継続する。演出状態制御手段314は、当選種別抽選により正解当選種別と、所定の継続率とに基づいて、AT演出状態へ復帰させるか否かの抽選を行う。そして、継続チャンス演出状態のいずれかの遊技において、AT演出状態へ復帰させるか否かの抽選に当選すると、演出状態制御手段314は、セット数を1加算し、演出状態を通常AT演出状態に移行(復帰)させる(16)。一方、継続チャンス演出状態のすべての遊技において、AT演出状態へ復帰させるか否かの抽選に当選しないと、演出状態制御手段314は、演出状態を引戻演出状態(引戻通常演出状態)に移行させる(17)。

引戻演出状態は、引戻通常演出状態および引戻チャンス演出状態が設けられている。引戻通常演出状態は、最大で20遊技継続する。引戻通常演出状態において、演出状態制御手段314は、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、演出状態を引戻チャンス演出状態に移行させるか否かの抽選を行い、その抽選に当選すると、演出状態を引戻チャンス演出状態に移行させる(18)。引戻チャンス演出状態において、演出状態制御手段314は、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、演出状態を通常AT演出状態に移行させるか否かの抽選を行い、その抽選に当選すると、セット数を1加算し、演出状態を通常AT演出状態に移行させる(16)。

一方、引戻通常演出状態において引戻チャンス演出状態に移行させるか否かの抽選に当選しなかった場合、および、引戻チャンス演出状態において通常AT演出状態に移行させるか否かの抽選に当選しなかった場合、演出状態制御手段314は、演出状態をラストチャンス演出状態に移行させる(19)。ラストチャンス演出状態は1遊技のみ滞在し、演出状態制御手段314は、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、演出状態を通常AT演出状態に移行させるか否かの抽選を行い、その抽選に当選すると、セット数を1加算し、演出状態を通常AT演出状態に移行させる(16)。一方、演出状態を通常AT演出状態に移行させるか否かの抽選に当選しないと、区間制御手段316は、有利区間を終了させて非有利区間に移行させ(20)、有利区間で更新された情報(指示機能に係る性能に影響を及ぼす全ての変数)を全てリセットする有利区間初期化処理を行う。

また、移行されている演出状態によらず有利区間においてカウントされる値が所定値に達した場合、(例えば、滞在遊技数(遊技実行回数)が1350遊技に達したり、獲得枚数(純増枚数)が2000枚を超えたりした場合)、演出状態制御手段314は、演出状態をエンディング演出状態(AT演出状態)に移行させる(21)。エンディング演出状態は、通常、50遊技に亘って継続し、50遊技が経過すると、区間制御手段316は、有利区間を終了させて非有利区間に移行させ(20)、有利区間で更新された情報(指示機能に係る性能に影響を及ぼす全ての変数)を全てリセットする有利区間初期化処理を行う。

<通常演出状態>

次に、通常演出状態の詳細について説明する。図11は、通常演出状態抽選テーブルを説明するための図である。図11に示すように、通常演出状態抽選テーブルは4つ設けられており、演出状態制御手段314は、各周期の開始の遊技において、通常演出状態抽選テーブルのいずれかを選択し、選択した通常演出状態抽選テーブルを参照して、第1~第4通常演出状態のいずれに移行させるかを抽選により決定する。

1周期目の開始の遊技において、演出状態制御手段314は、図11(a)に示す通常演出状態抽選テーブル(1周期目用)を選択し、通常演出状態抽選テーブル(1周期目用)を参照して、第1~第4通常演出状態のいずれに移行させるかを抽選により決定する。通常演出状態抽選テーブル(1周期目用)によれば、第1通常演出状態が30%、第2通常演出状態が30%、第3通常演出状態が10%、第4通常演出状態が30%の選択比率に設定されている。

また、2、4~6、8~11周期目の開始の遊技において、演出状態制御手段314は、図11(b)に示す通常演出状態抽選テーブル(2、4~6、8~11周期目用)を選択し、通常演出状態抽選テーブル(2、4~6、8~11周期目用)を参照して、第1~第4通常演出状態のいずれに移行させるかを抽選により決定する。通常演出状態抽選テーブル(2、4~6、8~11周期目用)によれば、第1通常演出状態が60%、第2通常演出状態が30%、第3通常演出状態が10%、第4通常演出状態が0%の選択比率に設定されている。

また、3、7周期目の開始の遊技において、演出状態制御手段314は、図11(c)に示す通常演出状態抽選テーブル(3、7周期目用)を選択し、通常演出状態抽選テーブル(3、7周期目用)を参照して、第1~第4通常演出状態のいずれに移行させるかを抽選により決定する。通常演出状態抽選テーブル(3、7周期目用)によれば、第1通常演出状態が0%、第2通常演出状態が80%、第3通常演出状態が20%、第4通常演出状態が0%の選択比率に設定されている。

また、12周期目の開始の遊技、および、第1チャンス演出状態に3回移行された後の周期の開始の遊技において、演出状態制御手段314は、図11(d)に示す通常演出状態抽選テーブル(12周期目、第1チャンス3回目用)を選択し、通常演出状態抽選テーブル(12周期目、第1チャンス3回目用)を参照して、第1~第4通常演出状態のいずれに移行させるかを抽選により決定する。通常演出状態抽選テーブル(12周期目、第1チャンス3回目用)によれば、第1通常演出状態が100%の選択比率に設定されている。また、通常演出状態抽選テーブル(12周期目、第1チャンス3回目用)を参照して、第1通常演出状態に移行されることが決定された場合、詳しくは後述する第1通常演出状態におけるポイントが100ポイントに設定される。なお、第1通常演出状態におけるポイントが100ポイントに設定された場合、必ず、演出状態がAT演出状態に移行されることになる。

このように、各周期の開始時には、周期または第1チャンス演出状態の移行回数によって、異なる選択比率により第1~第4通常演出状態のいずれかに移行されることが決定される。ここで、第4通常演出状態は、1周期目にのみ決定されることがある。第4通常演出状態は、引き戻しゾーンとして機能することになる。

<第1通常演出状態>

図12および図13は、ポイント決定テーブルを説明するための図である。第1通常演出状態は、55~85遊技のいずれかの遊技数に亘って継続する。演出状態制御手段314は、第1通常演出状態への移行が決定されると、第1通常演出状態の遊技数を、55~85遊技のいずれかから抽選で決定する。

第1通常演出状態では、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、図12、図13に示すポイント決定テーブルを参照してポイントが決定されていき、第1通常演出状態の各遊技において決定されたポイントの累計値に基づいて、第1チャンス演出状態またはAT演出状態への移行が決定される。より具体的には、ポイントの累計値が50ポイント以上であれば(50ポイント~99ポイント)、第1チャンス演出状態への移行が決定され、100ポイント以上であれば、第1チャンス演出状態を経由してAT演出状態への移行が決定されることになる。なお、第1通常演出状態に移行した際の初期のポイントは、12周期目、および、第1チャンス演出状態に3回移行された後の周期以外であれば0ポイントとなっている。

ここで、ポイントを決定するテーブルが、1種類である場合、ポイントの獲得がどんなときにでも一律になってしまい、第1通常演出状態におけるメリハリがなく、遊技が単調なものとなってしまう。また、ポイントを決定するテーブルが、2種類以上であっても、当選種別によらず1つのテーブルが選択される場合、同様に、遊技が単調なものとなってしまう。

そこで、本実施形態では、当選種別ごとに異なるポイント決定テーブルが選択されるようになされている。具体的には、第1通常演出状態への移行が決定されると、演出状態制御手段314は、図12(a)に示すポイント決定テーブルa1、または、図12(b)に示すポイント決定テーブルa2のどちらかを所定の選択比率の抽選で決定する。また、演出状態制御手段314は、図13(a)に示すポイント決定テーブルb1、図13(b)に示すポイント決定テーブルb2、または、図13(c)に示すポイント決定テーブルb3のいずれかを所定の選択比率の抽選で決定する。

ポイント決定テーブルa1、a2は、当選種別「チャンススイカリプレイ」、「上段スイカリプレイ」、「中段スイカリプレイ」、「弱チャンスリプレイ」、「上段スイカチャンスリプレイ」、「中段スイカチャンスリプレイ」、「ハート煽りチャンスリプレイ」、「ハート揃いリプレイ」が決定された場合に参照されるテーブルである。これらの当選種別が決定された場合、ポイント決定テーブルa1またはポイント決定テーブルa2を参照して図示した選択比率に基づいて、ポイントが抽選により決定される。

ポイント決定テーブルa2は、ポイント決定テーブルa1よりも、決定されるポイントが多くなるように選択比率が設定されている。したがって、ポイント決定テーブルa2が決定された場合の方が、ポイント決定テーブルa1が決定された場合よりも、獲得されるポイントが多くなる。

また、ポイント決定テーブルb1、b2、b3は、当選種別「強ベル1」、「強ベル2」が決定された場合に参照されるテーブルである。これらの当選種別が決定された場合、ポイント決定テーブルb1、ポイント決定テーブルb2またはポイント決定テーブルb3を参照して図示した選択比率(確率)に基づいて、ポイントが抽選により決定される。

ポイント決定テーブルb2は、ポイント決定テーブルb1よりも、決定されるポイントが多くなるように選択比率が設定されている。また、ポイント決定テーブルb3は、ポイント決定テーブルb2よりも、決定されるポイントが多くなるように選択比率が設定されている。したがって、ポイント決定テーブルb3が決定された場合の方が、ポイント決定テーブルb2が決定された場合よりも、獲得されるポイントが多くなり、ポイント決定テーブルb3が決定された場合の方が、ポイント決定テーブルb1が決定された場合よりも、獲得されるポイントが多くなる。

このように、当選種別抽選により決定される当選種別ごとに異なるポイント決定テーブルが設けられ、第1通常演出状態に移行される場合に、ポイント決定テーブルa1、a2のどちらか、および、ポイント決定テーブルb1、b2、b3のいずれかが決定される。

このため、例えば、ポイント決定テーブルa1およびポイント決定テーブルb3が決定された場合、当選種別「チャンススイカリプレイ」、「上段スイカリプレイ」、「中段スイカリプレイ」、「弱チャンスリプレイ」、「上段スイカチャンスリプレイ」、「中段スイカチャンスリプレイ」、「ハート煽りチャンスリプレイ」、「ハート揃いリプレイ」が決定された場合に獲得されるポイントは少ないものの、当選種別「強ベル1」、「強ベル2」が決定された場合に獲得されるポイントは多くなる。このように、当選種別抽選により決定される当選種別ごとに異なるポイント決定テーブルが選択されるため、ポイントを獲得するバリエーションを増加させることができ、遊技性の幅を広げることができる。かくして、遊技者の興趣を向上させることができる。

なお、ポイント決定テーブルa1、a2、b1、b2、b3のいずれにも対応しない当選種別が決定された場合にはポイントは獲得されない(0ポイントとなる)。しかしながら、これらの当選種別でもポイントが獲得できるようになされていてもよい。

また、ポイント決定テーブルa1、a2のどちらかと、ポイント決定テーブルb1、b2、b3のいずれかの2つのポイント決定テーブルを選択するようにしたが、これらのポイント決定テーブル以外に、他の当選種別に対応するポイント決定テーブルが設けられていてもよい。その場合に、他の当選種別に対応するポイント決定テーブルが1つであってもよいし、獲得できるポイントが異なる複数のポイント決定テーブルから1つのポイント決定テーブルを選択するようにしてもよい。すなわち、1以上の当選種別ごとに、決定されるポイントの確率が異なるポイント決定テーブルがそれぞれ複数設けられ、それぞれのポイント決定テーブルが選択(決定)されるようにすればよい。

<第1チャンス演出状態>

第1チャンス演出状態は、5遊技に亘って継続する。演出状態制御手段314は、第1通チャンス演出状態に移行された最初の遊技で、ポイントの累計値が50ポイント以上でかつ99ポイント以下であれば、AT演出状態への移行を所定の決定確率(例えば50%)で抽選により決定し、100ポイント以上であれば、AT演出状態への移行を100%の決定確率で決定する。

また、AT演出状態への移行が決定されなくても、第1チャンス演出状態の各遊技において、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選を行い、ここで当選してもAT演出状態への移行を決定する。

<第2通常演出状態>

第2通常演出状態は、25~55遊技のいずれかの遊技数に亘って継続する。演出状態制御手段314は、第2通常演出状態への移行が決定されると、第2通常演出状態の遊技数を、25~55遊技のいずれかから抽選で決定する。

第2通常演出状態では、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、第2チャンス演出状態へ移行させるか否かを抽選により決定する。そして、その抽選に当選すると、演出状態制御手段314は、演出状態を第2チャンス演出状態に移行させる。

<第2チャンス演出状態>

第2チャンス演出状態は、最大8遊技に亘って継続する。演出状態制御手段314は、第2チャンス演出状態の各遊技において、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選を行い、ここで当選してもAT演出状態への移行を決定する。

<第3通常演出状態>

第3通常演出状態は、最大3遊技に亘って継続する。演出状態制御手段314は、第3通常演出状態の各遊技において、第3通常演出状態を継続させる否かの継続抽選を行う。そして、演出状態制御手段314は、継続抽選に当選し続け、第3通常演出状態の遊技数(3遊技)が経過すると、演出状態を第2擬似ボーナス演出状態(AT演出状態)に移行させる。

<第4通常演出状態>

第4通常演出状態は、1周期目にのみ移行されることがあり、最大20遊技に亘って継続する。演出状態制御手段314は、第4通常演出状態の各遊技において、当選種別抽選により決定された当選種別に基づいて、AT演出状態へ移行させるか否かの抽選を行い、ここで当選しても上乗せ特化ゾーン演出状態(AT演出状態)への移行を決定する。

このように、通常演出状態では、AT演出状態へ移行させるか否かを決定する遊技性の異なる第1~第4通常演出状態のいずれかが1周期ごとに決定され、決定された第1~第4通常演出状態のいずれかによって1周期の遊技が進行することになる。したがって、1周期ごとに遊技性が異なる演出状態で遊技が進行していくことになり、遊技者の興趣を向上させることができる。

以下、主制御基板200、副制御基板202における具体的処理をフローチャートに基づいて説明する。

(主制御基板200のメイン処理)

図14は、主制御基板200のメイン処理を示したフローチャートである。ここでは、まず、主制御基板200のメイン処理に沿って、初期化後の1遊技の概略を説明し、その後、各処理の詳細について説明する。また、ここでは、本実施形態の特徴に関係する処理について詳細に説明し、本実施形態の特徴と無関係の構成については説明を省略する。また、詳細な説明は省略するが、各処理が遂行される際、各処理において用いられるスイッチ(ベットスイッチ116、スタートスイッチ118、ストップスイッチ120a、120b、120c)は、処理の開始時に有効化され、処理の終了時に無効化される。

(ステップS100)

電源スイッチ144を介してスロットマシン100の電源が投入され、通電状態になると、初期化手段300は、遊技開始に備え初期化処理を実行する。初期化手段300は、電源が投入されている間、随時バックアップデータを生成し、そのバックアップデータをメインRAM200cに保持している。したがって、不意の電断が生じたとしても、この初期化処理において、保持されたバックアップデータを用い電断前の状態に復帰させることができる。例えば、リール110の回転中に不意の電断が起きたとしても、復帰動作後に再度各リール110が回転している状態から開始される。したがって、初期化処理では、基本的に、メインRAM200cの初期化(RAMクリア)は行われない。

(ステップS200)

続いて、遊技者によるベットスイッチ116の操作、または、メダル投入部114へのメダルの投入を通じ、ベット手段302がメダルをベットする。また、コマンド送信手段318は、その操作がなされたことを示す投入コマンドを生成し、生成された投入コマンドを副制御基板202に送信する。

(ステップS300)

次に、当選種別抽選手段304は、スタートスイッチ118に対する遊技開始操作を有効化し、スタートスイッチ118の操作待ち状態に移行する。ここで、当選種別抽選手段304は、遊技者によるスタートスイッチ118の操作に応じて、主制御基板200の乱数発生器200dによって更新された当選種別抽選乱数から、スタートスイッチ118が操作された時点における1の当選種別抽選乱数を取得する。そして、当選種別抽選手段304は、図6に示した当選種別抽選テーブルから、現在設定されている遊技状態に対応する1の当選種別抽選テーブルを決定するとともに、取得した当選種別抽選乱数が、決定した当選種別抽選テーブルにおけるいずれの当選領域に対応するか判定し、判定された当選領域の当選種別または不当選を抽選結果として決定する。また、遊技状態制御手段312は、当選種別抽選において当選役「RBB」が決定されると、遊技状態を非内部遊技状態からRBB内部中遊技状態に移行させる。

また、コマンド送信手段318は、スタートスイッチ118の操作に応じて抽選結果が決定された後、当選種別抽選の抽選結果(当選種別または不当選)や遊技状態に関する情報等を含む当選種別コマンドを生成し、生成された当選種別コマンドを副制御基板202に送信する。かかる抽選処理S300については、後程詳述する。

(ステップS400)

スタートスイッチ118が操作されると、リール制御手段306は、ステッピングモータ152を駆動して左リール110a、中リール110b、右リール110cを回転させる。このリール回転処理においては、前回の1遊技における左リール110a、中リール110b、右リール110cの回転開始時点から所定の時間(例えば4.1秒)が経過すると(ウェイト)、当該遊技における左リール110a、中リール110b、右リール110cの回転を開始し、左リール110a、中リール110b、右リール110cの全てが定速回転となったところで、ステップS500に処理を移す。

(ステップS500)

続いて、リール制御手段306は、ストップスイッチ120a、120b、120cを有効化し、遊技者によるストップスイッチ120a、120b、120cの操作を受け付けると、その操作に対応する左リール110a、中リール110b、右リール110cのいずれかを停止制御する。

また、コマンド送信手段318は、ストップスイッチ120a、120b、120cのいずれかの操作がなされると、操作がなされたストップスイッチ120a、120b、120cの情報を示す停止コマンド(第1停止コマンド、第2停止コマンド、第3停止コマンド)を操作の度に生成し、生成された停止コマンドを順次、副制御基板202に送信する。

(ステップS600)

判定手段308は、図3(b)に示した有効ラインA上に表示された図柄組み合わせが予め定められたどの組み合わせに相当するか(入賞した当選役)を判定し、その図柄組み合わせに応じて、詳しくは後述するように、有利区間中であり、小役が入賞していれば純増枚数カウンタを更新する。また、遊技状態制御手段312は、RBB内部中遊技状態において、有効ラインA上に表示された図柄組み合わせが当選役「RBB」に対応する図柄組み合わせであれば、遊技状態をRBB内部中遊技状態からRBB作動中遊技状態に移行させる。また、コマンド送信手段318は、有効ラインA上に表示された図柄組み合わせや、有効ラインA上に小役に対応する図柄組み合わせが表示された場合におけるメダルの払出枚数等を含む入賞コマンドを生成し、生成された入賞コマンドを副制御基板202に送信する。

(ステップS700)

また、払出制御手段310は、有効ラインA上に表示された図柄組み合わせ(リール110の停止態様)に基づき、例えば、有効ラインA上に小役に対応する図柄組み合わせが表示されると、当該小役に対応するメダルの払出処理を実行し、有効ラインA上にリプレイ役に対応する図柄組み合わせが表示されると、自動的に次遊技のベットを行うための処理を実行する。また、コマンド送信手段318は、メダルの払出処理がなされた場合、払出処理がなされたことを示す払出コマンドを生成し、生成された払出コマンドを副制御基板202に送信する。

(ステップS800)

遊技状態制御手段312は、RBB作動中遊技状態においてメダルの所定枚数の払い出しが実行されると、遊技状態をRBB作動中遊技状態から非内部遊技状態に移行させる。また、演出状態制御手段314は、演出状態の変更や、有利区間と非有利区間との変更を行う。また、コマンド送信手段318は、遊技状態または演出状態が変更された場合、変更された遊技状態または演出状態等を含む遊技移行コマンドを生成し、生成された遊技移行コマンドを副制御基板202に送信する。

ステップS200からステップS800までの一連の処理を通じて1遊技が実行される。以後は、ステップS200からステップS800までを繰り返すこととなる。

(抽選処理S300)

図15は、上記ステップS300の抽選処理を示したフローチャートである。ここでは本実施形態の特徴に関係する処理(主に、通常演出状態での処理)について詳細に説明し、本実施形態の特徴と無関係の構成については説明を省略する。

(ステップS301)

まず、演出状態制御手段314は、当選種別抽選を行う。

(ステップS302)

演出状態制御手段314は、現在の演出状態が通常演出状態であるか否かを判定する。その結果、現在の演出状態が通常演出状態であれば、ステップS303に処理を移し、通常演出状態でなければ、当該抽選処理S300を終了する。

(ステップS303)

演出状態制御手段314は、周期の開始遊技であるか否かを判定する。その結果、周期の開始遊技であれば、ステップS304に処理を移し、周期の開始遊技でなければ、ステップS309に処理を移す。

(ステップS304)

演出状態制御手段314は、何周期目であるかをカウントするための周期カウンタの値を1加算する。なお、周期カウンタは、非有利区間に移行されたときにリセットされる。

(ステップS305)

演出状態制御手段314は、周期カウンタの値、および、第1チャンス演出状態に移行した回数をカウントするための第1チャンスカウンタの値に基づいて、図11に示した通常遊技状態抽選テーブルのいずれかを選択する。なお、第1チャンスカウンタは、第1チャンス演出状態に移行される度に1加算され、非有利区間に移行されたときにリセットされる。

(ステップS306)

演出状態制御手段314は、上記ステップS305において選択された通常演出状態抽選テーブルを参照し、第1~第4通常演出状態のいずれかを抽選により決定する。また、演出状態制御手段314は、第1、第2通常演出状態を決定した場合には、決定した演出状態の遊技数を抽選により決定する。なお、演出状態制御手段314は、上記した遊技移行処理S800において、ここで決定された演出状態に移行させることになる。

(ステップS307)

演出状態制御手段314は、上記ステップS306において第1通常演出状態が決定されたか否かを判定する。その結果、第1通常演出状態が決定されていれば、ステップS308に処理を移し、第1通常演出状態が決定されていなければ、当該抽選処理S300を終了する。

(ステップS308)

演出状態制御手段314は、図12で示したポイント決定テーブルa1、a2のどちらかを抽選で決定するとともに、図13で示したポイント決定テーブルb1、b2、b3のいずれかを抽選で決定し、当該抽選処理S300を終了する。

(ステップS309)

演出状態制御手段314は、移行されている通常演出状態のいずれかに応じた通常演出状態処理を実行する。

(通常演出状態処理S309)

図16は、上記ステップS309の通常演出状態処理を示したフローチャートである。ここでは、通常演出状態処理のうち、第1通常演出状態に関する処理について詳細に説明し、他の通常演出状態に関する処理の説明を省略する。

(ステップS309-1)

演出状態制御手段314は、現在の演出状態が第1通常演出状態であるか否かを判定する。その結果、現在の演出状態が第1通常演出状態であれば、ステップS309-2に処理を移し、第1通常演出状態でなければ、当該通常演出状態処理S309を終了する。

(ステップS309-2)

演出状態制御手段314は、上記ステップS301で決定された当選種別に基づき、上記ステップS308で決定されたポイント決定テーブルを参照して、ポイントを決定するポイント抽選処理を行う。

(ステップS309-3)

演出状態制御手段314は、上記ステップS309-2で決定されたポイントを加算、更新するポイント加算処理を行う。

(ステップS309-4)

演出状態制御手段314は、第1通常演出状態における最後の遊技であるか否かを判定する。その結果、最後の遊技であれば、ステップS309-5に処理を移し、最後の遊技でなければ、当該通常演出状態処理S309を終了する。

(ステップS309-5)

演出状態制御手段314は、上記ステップS309-3で加算されたポイント(累計値)が50以上であるか否かを判定する。その結果、ポイントが50ポイント以上であれば、ステップS309-6に処理を移し、ポイントが50ポイント以上でなければ、当該通常演出状態処理S309を終了する。

(ステップS309-6)

演出状態制御手段314は、第1チャンス演出状態への移行を決定し、当該通常演出状態処理S309を終了する。

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されないことはいうまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

また、上述した実施形態では、主制御基板200と副制御基板202とが、遊技を進行するための機能部を分担するように配したが、主制御基板200の機能部を副制御基板202に配しても、副制御基板202の機能部を主制御基板200に配してもよく、また、全ての機能部を1の制御基板に纏めて配することもできる。

また、上述した実施形態では、通常演出状態において、特典としてAT演出状態へ移行させるか否かを決定するようにしたが、特典はこれに限らず、例えば所定の画像を表示するようにしてもよし、所謂チャンスゾーンへ移行させるようにしてもよい。

また、上述した実施形態では、ポイント決定テーブルとして、当選種別「チャンススイカリプレイ」、「上段スイカリプレイ」、「中段スイカリプレイ」、「弱チャンスリプレイ」、「上段スイカチャンスリプレイ」、「中段スイカチャンスリプレイ」、「ハート煽りチャンスリプレイ」、「ハート揃いリプレイ」が決定された場合に参照されるテーブルと、当選種別「強ベル1」、「強ベル2」が決定された場合に参照されるテーブルとを設けるようにした。しかしながら、例えば、当選種別「チャンスリプレイ」や当選種別「チャンス目」のように当選種別抽選で当選しにくい当選種別が決定された場合に参照されるテーブルと、当選種別「打順ベル」や当選種別「共通ベル」のように当選種別抽選で当選しやすい当選種別が決定された場合に参照されるテーブルとを設けるようにしてもよい。このように、1以上の当選種別ごとに複数のテーブルが設けられるようにすればよい。

また、上記した実施形態では、遊技価値としてのメダルを用いて遊技を行うようにしたが、遊技価値は電気的な情報であってもよい(所謂メダルレスであってもよい)。この場合、当選役が入賞したときに、当選役に対応する価値量を遊技者に電気的な情報で付与すればよい。

また、当選種別抽選において、正解役と不正解役とが重複した選択当選種別に当選したときに、正解操作態様を遊技者に把握させる指標を表示するようにしてもよい。正解操作態様を把握できる指標は、操作順を示す数値、すなわち、第1停止操作することを示す数値「1」、第2停止操作することを示す数値「2」、第3停止操作することを示す数値「3」のいずれかを、操作すべきストップスイッチ120a、120b、120cが設置されている図1に示された設置位置に対応する画像中の表示位置(画像左位置、画像中位置、画像右位置)に関連付けたものである(以下、ストップスイッチに対応する表示位置を単に「ストップスイッチの表示位置」と表す場合がある。)

図17~図20は、操作順を示す指標の表示開始タイミングを説明するための説明図である。上述したように、演出制御手段334は、図17(a)に示すように、スタートスイッチ118の操作後、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になる前に、ナビ画像として、正解操作態様を把握できる指標を表示する。具体的に、演出制御手段334は、スタートスイッチ118の操作後、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標、および、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を同時に表示開始し、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になる前に表示完了する。なお、このとき、図17を用いて説明したように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標は、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標、および、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標より、画面上の占有面積が大きく、かつ、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標は、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標より、画面上の占有面積が大きい。ただし、数値「2」を含む指標と数値「3」を含む指標とは、画面上の占有面積が等しくてもよい。また、正解操作態様が3択の場合においても、演出制御手段334は、図17(b)に示すように、スタートスイッチ118の操作後、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標、および、停止順を問わない記号(例えば「-」)を含む指標を同時に表示開始し、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になる前に表示完了する。かかる表示完了するタイミングは同時でもよい。なお、このとき、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標は、停止順を問わない記号より、画面上の占有面積が大きい。ここで、表示開始は、指標の出現を示し、表示完了は、指標が表示態様(表示位置や形)を変化させた後、最終的な表示態様になったことを示す。例えば、表示開始において、指標は最終的な表示態様の1/10の大きさで出現し、時間の経過に伴い徐々に大きくなり、表示完了において最終的な表示態様となる。

また、指標によっては、表示終了タイミングを他の指標と異ならせるとしてもよい。例えば、演出制御手段334は、図18(a)に示すように、スタートスイッチ118の操作後、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になる前に、ナビ画像として、正解操作態様を把握できる指標を表示する。具体的に、演出制御手段334は、スタートスイッチ118の操作後、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標、および、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を同時に表示開始し、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になる前に表示完了する。ただし、図18(a)では、図17(a)と異なり、演出制御手段334は、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になる前において、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標、および、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示完了した後に、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示完了する。すなわち、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標が表示完了するのは、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標、および、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標が表示完了するよりも遅い。なお、このとき、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標は、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標、および、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標より、画面上の占有面積が大きく、かつ、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標は、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標より、画面上の占有面積が大きい。ただし、数値「2」を含む指標と数値「3」を含む指標とは、画面上の占有面積が等しくてもよい。

また、第1停止操作が終了すると、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標が削除され、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標、および、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標のみが残る。この場合、第1停止操作後の第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標、および、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標は、それぞれ、第1停止操作前の第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標、および、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標の大きさに変形する。演出制御手段334は、第1停止操作後、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を変形完了した後に、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を変形完了する。すなわち、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標が変形完了するのは、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標が変形完了するよりも遅い。なお、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標は、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標より、画面上の占有面積が大きい。したがって、第1停止操作時同様、第2停止操作においても、遊技者は、指標の数値のみならず、指標の大きさに基づいても正解操作態様を把握でき、正解操作態様に従って、ストップスイッチ120b、ストップスイッチ120aの順に操作することで、選択当選役を入賞させることができる。

また、正解操作態様が3択の場合においても、演出制御手段334は、図18(b)に示すように、スタートスイッチ118の操作後、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標、および、停止順を問わない記号(例えば「-」)を含む指標を同時に表示開始し、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になる前に、停止順を問わない記号(例えば「-」)を含む指標を表示完了した後に、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示完了する。なお、このとき、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標は、停止順を問わない記号より、画面上の占有面積が大きい。ここで、表示開始は、指標の出現を示し、表示完了は、指標が表示態様(表示位置や形)を変化させた後、最終的な表示態様になったことを示す。例えば、表示開始において、指標は最終的な表示態様の1/10の大きさで出現し、時間の経過に伴い徐々に大きくなり、表示完了において最終的な表示態様となる。

また、演出制御手段334は、スタートスイッチ118の操作後、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になる前に、ナビ画像として、操作順が早いストップスイッチ120a、120b、120cの操作順を把握できる指標を液晶表示部124に表示開始した後、操作順が遅いストップスイッチ120a、120b、120cの操作順を把握できる指標を液晶表示部124に表示開始することもできる。ただし、その表示開始タイミングは、図19のように、様々な場合が考えられる。

例えば、演出制御手段334は、図19(a)のように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標の表示完了の後、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始し、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標の表示完了の後、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示開始する。また、演出制御手段334は、図19(b)のように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標の表示完了と同時に、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始し、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標の表示完了と同時に、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示開始することもできる。

このように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示完了した以降に、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始したり、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示完了した以降に、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示開始することで、遊技者は、操作順を示す数値のみならず、先に表示開始されたことをもって操作順(先に表示開始された方を先に操作する)を感覚的(視覚的)に把握することができるので、単に操作順を示す数値を表示する場合より、誤操作(遊技利益の損失)を回避することが可能となる。

しかし、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標の表示開始や第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標の表示開始を遅延させることは、同時に、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標の表示完了や第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標の表示完了の遅延を引き起こす。そうすると、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標の表示完了からストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になるまでの時間が、図19(a)、図19(b)のように短縮されてしまう。したがって、正解操作打順を全て(第1停止操作、第2停止操作、第3停止操作がそれぞれいずれのストップスイッチ120a、120b、120cであるか)把握した上で、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作を開始する遊技者にとっては、正解操作打順を全て把握してからストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になるまでの時間が短くなり、第1停止操作の準備が間に合わないおそれがある。そうすると、結果的に遊技の進行が遅くなり、本来得られるはずの遊技利益を逸失する可能性が生じる。また、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標の表示完了が遅延しているのにも拘わらず、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作開始を無理に早めようとすると、誤操作の可能性が高まる。

一方で、人(遊技者)の動体視力は非常に高く、液晶表示部124における指標の表示開始の微妙なズレも正確に認識することができる。そこで、演出制御手段334は、操作順が早いストップスイッチ120a、120b、120cの操作順を把握できる指標を液晶表示部124に表示開始した後、表示完了する前に、操作順が遅いストップスイッチ120a、120b、120cの操作順を把握できる指標を液晶表示部124に表示開始する。

例えば、演出制御手段334は、図19(c)のように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示開始してから表示完了するまでの間に、2停止することを示す数値「2」を含む指標を表示開始し、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始してから表示完了するまでの間に、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示開始することもできる。また、演出制御手段334は、図19(d)のように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示開始してから表示完了するまでの間に、2停止することを示す数値「2」を含む指標を表示開始し、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始してから表示完了するまでの間であり、かつ、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標の表示完了と同時に、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示開始することもできる。また、演出制御手段334は、図19(e)のように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示開始してから表示完了するまでの間に、2停止することを示す数値「2」を含む指標を表示開始し、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始してから表示完了するまでの間であり、かつ、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標の表示完了より前に、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示開始することもできる。

このように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示開始した後に、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始したり、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始した後に、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示開始することで、図19(a)、図19(b)同様、遊技者は、操作順を示す数値のみならず、先に表示開始されたことをもって操作順(先に表示開始された方を先に操作する)を感覚的(視覚的)に把握することができるので、単に操作順を示す数値を表示する場合より、誤操作を回避することが可能となる。

また、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標が表示完了する前に、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標を表示開始したり、第2停止操作することを示す数値「2」を含む指標が表示完了する前に、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を表示開始することで、結果的に、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標を早期に表示完了することができるので、第3停止操作することを示す数値「3」を含む指標の表示完了からストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になるまでの時間を十分に確保できる。そうすると、正解操作打順を全て把握した上で、ストップスイッチ120a、120b、120cの操作を開始する遊技者であっても、正解操作打順を全て把握してからストップスイッチ120a、120b、120cの操作が有効になるまで十分な時間を確保でき、第1停止操作の準備を十分に整え、誤操作を適切に回避することが可能となる。

また、正解操作態様が3択の場合においても、同様に、誤操作を回避することができる。例えば、演出制御手段334は、図20(a)のように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標の表示完了の後、他のストップスイッチに関する停止順を問わない記号(例えば「-」)を含む指標を同時に表示開始する。また、演出制御手段334は、図20(b)のように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標の表示完了と同時に、他のストップスイッチに関する停止順を問わない記号を含む指標を同時に表示開始することもできる。また、演出制御手段334は、図20(c)のように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示開始してから表示完了するまでの間に、他のストップスイッチに関する停止順を問わない記号を含む指標を同時に表示開始することもできる。

このように、第1停止操作することを示す数値「1」を含む指標を表示開始した後に、他のストップスイッチに関する停止順を問わない記号を含む指標を表示開始することで、遊技者は、操作順を示す数値のみならず、先に表示開始されたことをもって操作順(先に表示開始された方を先に操作する)を把握することができるので、単に操作順を示す数値を表示する場合より、誤操作(遊技利益の損失)を回避することが可能となる。そして、このような指標の表示開始および表示完了を、ストップスイッチ120a、120b、120cそれぞれに対応させ、また、正解操作態様であるストップスイッチ120a、120b、120cを操作する操作順それぞれに対応させて複数のレイヤに分けて管理することで、開発効率をさらに向上させることが可能となる。

また、上述した主制御基板200および副制御基板202が行う各処理は、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいはサブルーチンによる処理を含んでもよい。