JP6777567B2 - クランプ機構 - Google Patents

クランプ機構 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6777567B2 JP6777567B2 JP2017041826A JP2017041826A JP6777567B2 JP 6777567 B2 JP6777567 B2 JP 6777567B2 JP 2017041826 A JP2017041826 A JP 2017041826A JP 2017041826 A JP2017041826 A JP 2017041826A JP 6777567 B2 JP6777567 B2 JP 6777567B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- belt

- block

- pair

- fixing

- clamp mechanism

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 title claims description 97

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 43

- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 11

- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 11

- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 20

- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 20

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 8

- 238000004804 winding Methods 0.000 description 4

- 239000000463 material Substances 0.000 description 3

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1

- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1

- 229920006351 engineering plastic Polymers 0.000 description 1

- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1

- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Clamps And Clips (AREA)

Description

また、発電所建屋の配管の開放端の外周面に、ブーツやダクト等の筒状部材を被せて締め付ける際には、大口径の配管に取り付け可能なクランプ機構が用いられる(例えば、特許文献1参照。)。

係止部は、バンド部の両端部にそれぞれ設けられている。被係止部は、バンドの重複部分外に設けられている。係止手段は、係止部と被係止部とを係止している。

このように、係止部及び被係止部(クランプ機構を構成する部材)の耐久性が低下すると、管体と筒状部材との間からリークが発生する可能性があった。

また、一対の端部、第1のブロック、第2のブロック、第1の固定部材、第2の固定部材、及び締結部材を含む構造体を2つ備えた締結機構を有することで、管体の周方向におけるベルトの締め付け力を均一にすることができる。

これにより、ベルトの一方の端部を第1のブロックに固定する第1の固定部材、及びベルトの他方の端部を第2のブロックに固定する第2の固定部材に負荷される力は、ベルトの端部に加わる引っ張り力から摩擦力を減算した力となる。

このように、第1及び第2の固定部材に負荷される力が引っ張り力よりも小さくなることで、第1及び第2の固定部材(クランプ機構を構成する部材)の耐久性を向上させることが可能となるので、管体と筒状部材との間から発生するリークを抑制することができる。

さらに、ベルトが筒状部材の全周に巻かれることで、筒状部材の外周面の全周に締め付け力を印加することが可能となるので、管体と筒状部材との間から発生するリークを抑制することができる。

上記構成とされたクランプ機構は、大口径化された管体に適用した場合でも第1及び第2の固定部材(クランプ機構を構成する部材)の耐久性を向上させることが可能となるので、管体と筒状部材との間から発生するリークを抑制することができる。

また、管体の軸線に対して直交する直交線に対して傾斜し、かつ直交線を対象軸として対象となるように、第1及び第2のベルトを1回以上巻き付けることで、管体の周方向におけるベルトの締め付け力をさらに均一にすることができる。

これにより、ベルトの一方の端部を第1のブロックに固定する第1の固定部材、及びベルトの他方の端部を第2のブロックに固定する第2の固定部材に負荷される力は、ベルトの端部に加わる引っ張り力から摩擦力を減算した力となる。

このように、第1及び第2の固定部材に負荷される力が引っ張り力よりも小さくなることで、第1及び第2の固定部材(クランプ機構を構成する部材)の耐久性を向上させることが可能となるので、管体と筒状部材との間から発生するリークを抑制することができる。

さらに、ベルトが筒状部材の全周に巻かれることで、筒状部材の外周面の全周に締め付け力を印加することが可能となるので、管体と筒状部材との間から発生するリークを抑制することができる。

上記構成とされたクランプ機構は、大口径化された管体に適用した場合でも第1及び第2の固定部材(クランプ機構を構成する部材)の耐久性を向上させることが可能となるので、管体と筒状部材との間から発生するリークを抑制することができる。

また、一巻き目のベルトの外周面に一対の端部が離間して配置されるように、管体の軸線に対して直交する直交線に対して傾斜した状態で2回巻き付けられたベルトを有することで、クランプ機構の構造を簡略化することが可能となるので、クランプ機構の施工を容易に行うことができる。

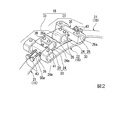

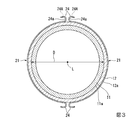

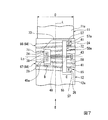

図1〜図6を参照して、本発明の第1の実施形態に係るクランプ機構10について説明する。図1において、Lは管体11の軸線(以下、「軸線L」という)、Dは管体11の外径(以下、「外径」という)、Aは管体11の周方向(以下、「周方向A」という)をそれぞれ示している。図1〜図6において、同一構成部分には同一符号を付す。図1では、説明の便宜上、管体11及び筒状部材12を断面で図示する。図3では、説明の便宜上、第1のベルト21の構成要素ではない管体11及び筒状部材12を断面で図示する。

なお、図1及び図3では、説明の便宜上、クランプ機構10の構成要素ではない円環状とされた管体11、及び筒状部材12(例えば、ホースやブーツ等)を図示する。

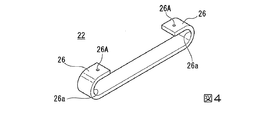

第1のベルト21は、管体11に嵌められた筒状部材12の外周面12aに沿う形状(円弧形状)とされている。第1のベルト21は、第1のベルト21の両端部を構成する一対の第1の端部24を有する。第1のベルト21は、筒状部材12の外周面12aと接触するように2つ設けられている。

残りの2つの第2のベルト22は、図1及び図3の紙面の下部に配置された2つの第1の端部24を軸線L方向の両側から挟み込むように配置されている。

4つの第2のベルト22は、2つの第1のベルト21が巻き付けられていない筒状部材12の外周面12aに配置されている。これにより、ベルト15は、筒状部材12の外周面12aの全周に巻き付けられている。

このように、ベルト15を構成する第1及び第2のベルト21,22として、曲げ剛性が小さいスチールベルトを用いることで、第1及び第2のベルト21,22が張力以外の力を伝達しにくくなる。これにより、第1及び第2のベルト21,22を円環状に曲げることに起因する押し付け力の低下を抑制できる。

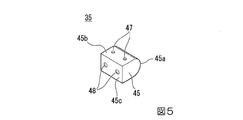

上面45b及び側面45cは、平面とされている。上面45bは、第1の端部24の端と接触している。側面45cは、第1の湾曲面45aの反対側に配置されている。

なお、第1の実施形態では、一例として、2つの固定穴47を設けた場合を例に挙げて図示したが、固定穴47の数は、これに限定されない。

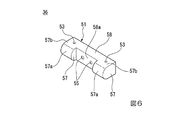

ブロック本体51は、2つの湾曲部57と、連結部58と、を有する。

湾曲部57は、第2のベルト22の第2の端部26内に収容されている。湾曲部57は、第2の湾曲面57aと、上面57bと、を有する。第2の湾曲面57aは、第2の端部26のU字形状とされた内面26aと接触している。

上面57bは、平面とされている。上面57bは、第2の端部26の端と接触している。

締結部材43として押しボルトを用いる場合、貫通穴55は、押しボルト(締結部材43)と噛み合う貫通しためねじとして機能させる。この場合、挿入穴48としては、押しボルト(締結部材43)の外径よりも僅かに大きな開口径を有し、かつ押しボルト(締結部材43)の押し付け力を受け止めることの可能な非貫通穴を用いる。

上記構成とされた2つの締結機構16は、軸線Lを挟んで、対向するように配置されている。

例えば、小径の配管等の管体の開放端やノズルに対してクランプ機構10を用いる場合には、1つの締結機構16のみ設けてもよい。この場合、上記ベルト15に替えて、Y字状のベルトを用いるとよい。

このように、締結機構16の数を増加させることで、管体11の外径Dがかなり大きい場合でも管体11の周方向Aにおいて均一な圧力で締め付けることが可能となるので、管体11と筒状部材12との間から発生するリークを抑制することができる。

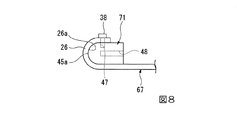

図7〜図9を参照して、第2の実施形態のクランプ機構65について説明する。図7では、説明の便宜上、クランプ機構65の構成要素ではない管体11及び筒状部材12を図示する。

図7に〜図9おいて、図1〜図6に示す構造体と同一構成部分には、同一符号を付す。図7に示すLcは、管体11の軸線Lに対して直交する直交線(以下、「直交線Lc」という)を示している。

第1のベルト66は、傾斜した状態で筒状部材12の外周面12aに巻き付けられている。第2のベルト67は、第1のベルト66の傾斜方向とは逆の方向に傾斜した状態で外周面12aに巻き付けられている。

なお、第2の実施形態では、一例として、挿入穴48の数を1つにした場合を例に挙げて説明するが、挿入穴48の数は、1つ以上であればよく、1つに限定されない。

なお、第2の実施形態では、一例として、貫通穴55の数を1つにした場合を例に挙げて説明するが、貫通穴55の数は、1つ以上であればよく、1つに限定されない。

締結部材43は、第1のブロック35と第2のブロック36とを互いに離間させることで、ベルト15を締め付けている。

また、第2の実施形態のクランプ機構65は、第1の実施形態のクランプ機構10と同様な効果を得ることができる。

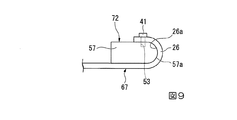

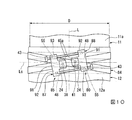

図10を参照して、第3の実施形態のクランプ機構80について説明する。図10におおいて、図1〜図9に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。また、図10において、ベルト84のうち、締結機構85の反対側に配置された2つのベルト部分を点線で図示している。

ベルト84は、第2の実施形態で説明した第1のベルト66よりも長さが長いこと以外は、第1のベルト66と同様に構成されている。ベルト84は、一対の第1の端部24を有する。

ベルト84は、一巻き目のベルト84の外周面に一対の第1の端部24が離間して配置されるとともに、一巻き目のベルト84のうち、一対の第1の端部24が配置される部分と該一対の端部24とが管体11の軸線Lに対して直交する直交線Lcに対して傾斜した状態で2回巻き付けられている。

ベルト84のうち、締結機構85の反対側に配置された2つのベルト部分は、交差しないように(具体的には、例えば、平行となるように)配置されている。

なお、第3の実施形態では、一例として、固定穴47の数を1つにした場合を例に挙げて説明するが、固定穴47の数は、1つ以上であればよく、1つに限定されない。

湾曲部91の先端部は、第1の湾曲面45aを有する。湾曲部91の先端部は、第1の端部24の内側に収容されている。湾曲部91の後端部は、第1の端部24から露出されている。

突出部92,93は、ベルト84の延在方向に対して直交する方向から湾曲部91を挟み込むように配置されている。突出部92,93は、湾曲部91と一体に構成されている。

挿入穴48は、突出部92の湾曲部91側に設けられている。貫通穴55は、突出部93をベルト84の延在方向に貫通している。

また、第3の実施形態のクランプ機構80は、第1の実施形態のクランプ機構10と同様な効果を得ることができる。

Claims (7)

- 円環状とされた管体の外周面に筒状部材を嵌めた状態で、該筒状部材の外周面に設けられ、前記管体と前記筒状部材とを固定するクランプ機構であって、

前記筒状部材の外周面の全周に巻かれるとともに、前記管体の軸線から離間する方向に折り曲げられることで湾曲するU字形状とされた一対の端部を含むベルトと、

前記一対の端部のうち、一方の端部の内側に設けられており、前記一方の端部のU字形状とされた内面と接触する第1の湾曲面を含む第1のブロックと、

前記一対の端部のうち、他方の端部の内側に設けられており、前記他方の端部のU字形状とされた内面と接触する第2の湾曲面を含む第2のブロックと、

前記一方の端部の外側から該一方の端部を前記第1のブロックに固定する第1の固定部材と、

前記他方の端部の外側から該他方の端部を前記第2のブロックに固定する第2の固定部材と、

前記第1のブロックと前記第2のブロックとを互いに離間させることで、前記ベルトを締め付ける締結部材と、

を備え、

前記ベルトは、U字形状とされた一対の第1の端部を含む第1のベルトと、U字形状とされた一対の第2の端部を含み、一部が前記管体の軸線方向で前記第1のベルトと重なる第2のベルトと、を備え、

前記一対の端部は、前記第1の端部と、該第1の端部と隣り合う位置に設けられた前記第2の端部と、で構成されており、

前記一対の端部、前記第1のブロック、前記第2のブロック、前記第1の固定部材、前記第2の固定部材、及び前記締結部材を含む構造体を2つ備えた締結機構を有するクランプ機構。 - 前記締結部材は、前記第1及び第2のブロックのうち、一方のブロックを貫通し、かつ他方のブロックに到達する押しボルトである請求項1記載のクランプ機構。

- 前記ベルトは、スチールベルトである請求項1または2記載のクランプ機構。

- 前記ベルトは、複数の前記第1及び第2のベルトを含み、

前記締結機構を複数設けることを特徴とする請求項1から3のうち、いずれか一項記載のクランプ機構。 - 円環状とされた管体の外周面に筒状部材を嵌めた状態で、該筒状部材の外周面に設けられ、前記管体と前記筒状部材とを固定するクランプ機構であって、

前記筒状部材の外周面の全周に巻かれるとともに、前記管体の軸線から離間する方向に折り曲げられることで湾曲するU字形状とされた一対の端部を含むベルトと、

前記一対の端部のうち、一方の端部の内側に設けられており、前記一方の端部のU字形状とされた内面と接触する第1の湾曲面を含む第1のブロックと、

前記一対の端部のうち、他方の端部の内側に設けられており、前記他方の端部のU字形状とされた内面と接触する第2の湾曲面を含む第2のブロックと、

前記一方の端部の外側から該一方の端部を前記第1のブロックに固定する第1の固定部材と、

前記他方の端部の外側から該他方の端部を前記第2のブロックに固定する第2の固定部材と、

前記第1のブロックと前記第2のブロックとを互いに離間させることで、前記ベルトを締め付ける締結部材と、

を備え、

前記ベルトは、U字形状とされた一対の第1の端部を含む第1のベルトと、U字形状とされた一対の第2の端部を含む第2のベルトと、を備え、

前記第1及び第2のベルトは、前記管体の軸線に対して直交する直交線に対して傾斜するとともに、前記直交線を対象軸として対象となるように、1回以上巻き付けられているクランプ機構。 - 前記第1及び第2のベルトは、スチールベルトである請求項1ないし5のうち、いずれか1項記載のクランプ機構。

- 円環状とされた管体の外周面に筒状部材を嵌めた状態で、該筒状部材の外周面に設けられ、前記管体と前記筒状部材とを固定するクランプ機構であって、

前記筒状部材の外周面の全周に巻かれるとともに、前記管体の軸線から離間する方向に折り曲げられることで湾曲するU字形状とされた一対の端部を含むベルトと、

前記一対の端部のうち、一方の端部の内側に設けられており、前記一方の端部のU字形状とされた内面と接触する第1の湾曲面を含む第1のブロックと、

前記一対の端部のうち、他方の端部の内側に設けられており、前記他方の端部のU字形状とされた内面と接触する第2の湾曲面を含む第2のブロックと、

前記一方の端部の外側から該一方の端部を前記第1のブロックに固定する第1の固定部材と、

前記他方の端部の外側から該他方の端部を前記第2のブロックに固定する第2の固定部材と、

前記第1のブロックと前記第2のブロックとを互いに離間させることで、前記ベルトを締め付ける締結部材と、

を備え、

前記ベルトは、一巻き目の前記ベルトの外周面に前記一対の端部が離間して配置されるとともに、前記一巻き目のベルトのうち、前記一対の端部が配置される部分と該一対の端部とが前記管体の軸線に対して直交する直交線に対して傾斜した状態で2回巻き付けられており、

前記締結部材は、前記第1のブロックを貫通し、前記第2のブロックに到達する第1の締結部材と、前記第2のブロックを貫通し、前記第1のブロックに到達する第2の締結部材と、を含むクランプ機構。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017041826A JP6777567B2 (ja) | 2017-03-06 | 2017-03-06 | クランプ機構 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017041826A JP6777567B2 (ja) | 2017-03-06 | 2017-03-06 | クランプ機構 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018146043A JP2018146043A (ja) | 2018-09-20 |

| JP6777567B2 true JP6777567B2 (ja) | 2020-10-28 |

Family

ID=63591945

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017041826A Active JP6777567B2 (ja) | 2017-03-06 | 2017-03-06 | クランプ機構 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6777567B2 (ja) |

Family Cites Families (12)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS501615Y1 (ja) * | 1970-05-07 | 1975-01-17 | ||

| JPS5113A (en) * | 1974-06-13 | 1976-01-05 | Reuaaton Piitaa | Kinshukukanona bandokuritsupu |

| JPS5363022U (ja) * | 1976-10-29 | 1978-05-27 | ||

| DE2925606C2 (de) * | 1979-06-25 | 1981-10-08 | Wolfgang 3538 Marsberg Henning | Schelle für ein Spannband mit sich jeweils überlappenden Endabschnitten |

| US4413388A (en) * | 1981-05-04 | 1983-11-08 | Rockwell International Corporation | Pipe repair clamp |

| JPS5968893U (ja) * | 1982-10-29 | 1984-05-10 | カルソニックカンセイ株式会社 | ホ−スバンド |

| JPH0719388A (ja) * | 1993-06-30 | 1995-01-20 | Nippon Buikutoritsuku Kk | 管体補修方法および補修バンド |

| JPH08247364A (ja) * | 1995-03-13 | 1996-09-27 | Terufumi Nojigawa | 管締付具 |

| JP2001304474A (ja) * | 2000-04-27 | 2001-10-31 | Togo Seisakusho Corp | ホースクランプ |

| JP2005188585A (ja) * | 2003-12-25 | 2005-07-14 | Mahle Tennex Corp | クランプ装置 |

| JP4871151B2 (ja) * | 2007-01-19 | 2012-02-08 | 株式会社栗本鐵工所 | 全周締結用止水バンド |

| FR3015535B1 (fr) * | 2013-12-24 | 2016-02-05 | Soletanche Freyssinet | Dispositif d'ancrage avec entretoise pour armatures de cerclage. |

-

2017

- 2017-03-06 JP JP2017041826A patent/JP6777567B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2018146043A (ja) | 2018-09-20 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US8607420B2 (en) | Hose clamp | |

| CA2714147C (en) | Single-bolt band clamp with gasketed center rib and pipe lap joint using the same | |

| RU2075001C1 (ru) | Трубная муфта | |

| JP6096386B2 (ja) | ホースクランプ | |

| US8430432B2 (en) | Pipe coupling | |

| CN1004167B (zh) | 管接头 | |

| KR950005551B1 (ko) | 소구경 관의 고정용 클램프 기구 | |

| RU2649717C2 (ru) | Зажимное устройство для герметичного соединения гладких труб между собой | |

| AU2008229788A1 (en) | Pipe clamp | |

| JP6077122B2 (ja) | イヤー・クランプ | |

| JP2008545921A (ja) | 管連結用の固着要素 | |

| KR950019277A (ko) | 이와 단이없는 클램프 구조물 | |

| JP6777567B2 (ja) | クランプ機構 | |

| US20060138770A1 (en) | Connecting pipe | |

| JP7411801B2 (ja) | ホースクランプ | |

| KR20130122710A (ko) | 조글을 갖는 클램프 | |

| US20170089368A1 (en) | Sensor mounting device for hydraulic cylinder | |

| JP4881188B2 (ja) | 管継手 | |

| CA2651664A1 (en) | Band clamp | |

| US10393289B2 (en) | Pipe fixing device | |

| CN102119847A (zh) | 内窥镜覆盖件固定装置和固定系统 | |

| KR200455752Y1 (ko) | 튜브 클램프 | |

| KR100774255B1 (ko) | 차량 케이블용 하니스 프로텍터 | |

| JP2022521389A (ja) | ホースクランプ | |

| JP5135041B2 (ja) | 配管補修具 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20170307 |

|

| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20181109 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190425 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20200311 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200317 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200514 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20200929 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20201008 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6777567 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |