以下、図面を参照しながら、実施例について説明する。なお、本実施例においては、本発明にかかるグルーピング支援システムを、教育支援システムに適用した例を用いて説明する。即ち、本実施例にかかる教育支援システムは、グルーピング支援システムを含むものである。

<システム構成例>

図1は、本実施例における教育支援システムの構成例を示す図である。本実施例の教育支援システム100は、教育支援サーバ200と複数の電子端末300とを有し、また教育支援サーバ200と複数の電子端末300とは、ネットワークを介して相互に接続されている。

ここで、教育支援システム100が授業で用いられる場合、教育支援サーバ200が教師用の端末となり、電子端末300が生徒用の端末となる。よって以下の説明では、教育支援サーバ200を教師端末200と呼び、電子端末300を生徒端末300と呼ぶ。

本実施例の授業において、教師は、教師端末200を用いて、生徒の生徒端末300に対して課題を送信する。生徒は、生徒端末300において課題を受信すると、課題に対する自身の意見(回答)を入力・記載して、教師端末200に返信する。

教師は、生徒端末300から、生徒らの意見を受信すると、これら意見内容に応じて、生徒同士のグループ分けを行う(例えば、類似した意見を持つグループ毎に、生徒のグループ分けを行う)。この後、生徒は、グループ分けされたグループ単位で、生徒間での議論(グループディスカッション)を行う。

まず、本実施例の教師端末200は、図1に示されるように、主な機能部として、課題出題部211、意見取得部212、第一グルーピング部213、第二グルーピング部214、グループ決定部215、及び記憶部220を有している。

課題出題部211は、教師が生徒や生徒グループに出題したい課題やグループ議題の出題操作を行うと、生徒端末300に対して、課題やグループ議題を送信する。

意見取得部212は、生徒端末300から、生徒によって入力後に提出された提出意見と、意見者によって入力後に削除されたクリア意見とを取得する。

第一グルーピング部213は、提出意見が取得された場合、記憶部220のグループ議題DB(Database)224を参照することで、提出意見に関連するグループが存在するかどうかを照合し、提出意見に関連するグループが存在する場合、提出意見を提出した生徒を当該提出意見に関連するグループにグルーピング(分類)する。

第二グルーピング部214は、クリア意見が取得された場合、記憶部220のグループ議題DB224を参照することで、クリア意見に関連するグループが存在するかどうかを照合し、クリア意見に関連するグループが存在する場合、クリア意見を提出した生徒を当該クリア意見に関連するグループにグルーピングする。

グループ決定部215は、生徒同士のグループを決定する。詳細は後述するが、例えば、グループ決定部215は、第一グルーピング部213によりグルーピングされたグループ及び第二グルーピング部214によりグルーピングされたグループを、教師端末200に表示させ、教師に何れのグループを採用するかを選択させ、選択されたグループを最終的なグループとして決定する。

記憶部220は、生徒DB221、課題DB222、意見DB223、グループ議題DB224、グループ意見DB225、文字列照合テーブル226、設定テーブル227を記憶する。これらDB及びテーブルについては、具体例を挙げて後述する。

なお、教師端末200には、教師用プログラム210が予めインストールされている。そして、教師端末200のCPU、ROM、RAM等のハードウェア資源上で、教師用プログラム210が実行されることで、少なくとも、上述の意見取得部212、第一グルーピング部213、第二グルーピング部214が実現される。

また、第一グルーピング部213及び第二グルーピング部214の有する機能を纏めて1つのグルーピング部としてもよい。

次に、本実施例の生徒端末300は、図1に示されるように、主な機能部として、意見入力部311、意見送信部312を有している。

意見入力部311は、教師端末200から課題を受信すると、回答画面上の意見欄において、課題に対する意見(回答)を入力する。

意見送信部312は、回答画面上において、入力された意見(回答)を教師端末200に送信する。

ここで、詳細は後述するものの、生徒端末200の意見送信部312は、教師端末200に対して、2種類の意見を送信する。まず1つは、回答画面上の意見欄において、生徒により入力された意見であって、その後、例えば「意見提出」ボタン押下により、生徒によって明示的に提出された意見(提出意見と呼ぶ)である。また、もう1つは、回答画面上の意見欄において、生徒により入力された意見であるものの、その後、意見欄内から削除・クリアされた意見(クリア意見と呼ぶ)である。クリア意見の場合、生徒によって明示的に提出はなされないものの、意見送信部312は、意見欄内への文字入力を監視しており、意見欄内から削除・クリアされた文字列を、クリア意見として教師端末200に送信する。

なお、生徒端末300には、生徒用プログラム310が予めインストールされている。そして、生徒端末300のCPU、ROM、RAM等のハードウェア資源上で、生徒用プログラム310が実行されることで、少なくとも、上述の意見入力部311、意見送信部312が実現される。

また、これらの機能部は、「手段」、「モジュール」、「ユニット」、又は「回路」に読替えてもよい。

図2は、本実施例における生徒DBのデータ構成例を示す図である。本実施例の生徒DB221は、生徒端末300毎に固有に割り振られた「生徒識別子」(生徒ID)、「生徒名」、生徒端末300の「IPアドレス」が対応付けられて格納されている。生徒DB221は、システム上、例えば、教師端末200を操作する教師等により予め登録される。

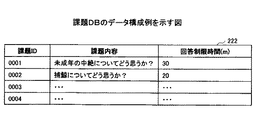

図3は、本実施例における課題DBのデータ構成例を示す図である。本実施例の課題DB222は、課題毎に固有に付与された「課題ID」、教師から生徒に対して出題される「課題内容」、課題毎に決められた「回答制限時間」が対応付けられて格納されている。課題DB222は、例えば、教師端末200を操作する教師等により予め登録される。

本実施例の授業において、教師は、教師端末200を用いて、生徒の生徒端末300に対して課題を送信する。従って、教師は、生徒に出題したい課題を課題DB222に予め登録しておく。

図4は、本実施例における意見DBのデータ構成例を示す図である。本実施例の意見DB223は、「課題ID」毎に、「生徒識別子」、生徒が意見欄内に入力して提出した意見内容である「提出意見」、生徒が意見欄内に一旦入力したものの削除したことで提出しなかった意見内容である「クリア意見」が対応付けられて格納(記録)される。

本実施例の授業においては、生徒が生徒端末300において教師からの課題を受信すると、回答画面上の意見欄において課題に対する自身の意見(回答)を入力・記載したものが教師端末200に送信される。そして、この生徒からの意見が「提出意見」又は「クリア意見」として、意見DB223に格納される。

なお、このうち「クリア意見」は、回答画面上の意見欄において、生徒が一旦入力したものの削除された文字列であるため、必ずしも文章として正しく成立しているもののみではない。例えば、単語だけの文字列の他、意味をなさない文字列や誤記なども含まれうる。このため、全てのクリア意見を登録するのではなく、形態素解析等の技術により、意味を有する単語のみが抽出されてから、意見DB223の「クリア意見」として、登録するようにしてもよい。

また、「クリア意見」は、複数の文字列が記録されてもよい。生徒が文字列の入力及び削除を繰り返した場合、削除された全ての文字列を「クリア意見」として記録できるようにするためである。

図5は、本実施例におけるグループ議題DBのデータ構成例を示す図である。本実施例のグループ議題DB224は、「課題ID」毎に、グループ毎に固有に付与された「グループID」、教師から生徒グループに対して出題される「グループ議題」、そのグループ議題の「キーワード」が対応付けられて格納される。グループ議題DB224は、例えば、教師端末200を操作する教師等により予め登録される。

本実施例の授業において、教師は、生徒端末300から、生徒らの意見を受信すると、これら意見内容に応じて、生徒同士のグループ分けを行う(例えば、類似した意見を持つグループ毎に、生徒のグループ分けを行う)。その後、生徒にグループ分けされたグループ単位で、生徒間での議論(グループディスカッション)を行わせるためである。従って、教師は、生徒から出されるであろう意見を想定の上、意見毎に応じたいくつかグループを作成し、グループ議題DB224に予め登録しておく。また、グループ議題毎に、そのグループ議題の「キーワード」を併せて登録しておく。生徒からの意見と「キーワード」とを照合し、自動的に生徒のグルーピングを行えるようにするためである。

例えば、本実施例の授業において、教師は、全生徒に対して、課題内容「未成年の中絶についてどう思うか?」という課題を出した場合、教師は、生徒らからは、例えば、金銭的側面からの是非、生命の大切さからの是非、母体の安全性からの是非というような意見が出されるであろうと想定し、これをグループ議題DB224に予め登録する。

このように、本実施例において、教師は、生徒から出されるであろう意見を想定した上で、「グループ議題」と、それから想定できる「キーワード」とを予め用意しおき、生徒の意見に応じて、「キーワード」を用いて生徒のグルーピングを行い、それぞれの生徒の意見に適したグループ内でさらに議論させることで、課題に対しいっそうの理解を深めさせる。

図6は、本実施例におけるグループ意見DBのデータ構成例を示す図である。本実施例のグループ意見DB225は、「グループID」毎に、グループに所属する生徒の「メンバ」、グループディスカッションの結果提出されたグループ代表意見である「グループ意見」が対応付けられて格納される。なお、「メンバ」については、生徒の意見に応じて決定され、当該グループに所属する「生徒識別子」が格納される。この点、詳細は後述する。

以上、記憶部220の生徒DB221、課題DB222、意見DB223、グループ議題DB224、及びグループ意見DB225について説明した。なお、文字列照合テーブル226、及び設定テーブル227は、グループに所属する生徒の「メンバ」が決定される処理過程で用いられるテーブルであるため、詳細は後述する。

図7は、本実施例における教師端末のハードウェア構成例を示す図である。本実施例の教師端末200は、それぞれバスBで相互に接続されている表示操作装置21、ドライブ装置22、補助記憶装置23、メモリ装置24、演算処理装置25、及びインターフェース装置26を有する。なお、本実施例の生徒端末300のハードウェア構成は、教師端末200と同様でよい。

表示操作装置21は、タッチパネル等であり、各種信号の入力と各種情報の表示をするために用いられる。

インターフェース装置26は、モデム、LANカード等を含み、ネットワークに接続するために用いられる。

教師用プログラム210は、教師端末200を制御する各種プログラムの少なくとも一部である。教師用プログラム210は例えば記録媒体27の配布やネットワークからのダウンロードなどによって提供される。教師用プログラム210を記録した記録媒体27は、CD−ROM、フレキシブルディスク、光磁気ディスク等の様に情報を光学的,電気的或いは磁気的に記録する記録媒体、ROM、フラッシュメモリ等の様に情報を電気的に記録する半導体メモリ等、様々なタイプの記録媒体を用いることができる。

また、教師用プログラム210を記録した記録媒体27がドライブ装置22にセットされると、教師用プログラム210は記録媒体27からドライブ装置22を介して補助記憶装置23にインストールされる。ネットワークからダウンロードされた教師用プログラム210は、インターフェース装置26を介して補助記憶装置23にインストールされる。

補助記憶装置23は、インストールされた教師用プログラム210を格納すると共に、必要なファイル、データ等を格納する。

メモリ装置24は、コンピュータの起動時に補助記憶装置23から教師用プログラム210を読み出して格納する。そして、演算処理装置25はメモリ装置24に格納された教師用プログラム210に従って、後述するような各種処理を実現している。

なお、教師端末200及び生徒端末300は、電子端末の一例として、タブレット端末により実現されうる。また、タブレット端末の他、例えば、教師端末200は、デスクトップ型あるいはノートブック型のコンピュータ、生徒端末300は、ノートブック型のコンピュータであってもよい。

<教師端末の処理動作例>

図8は、本実施例における教師端末の処理動作の一例を示すフローチャートである。

S1:まず、教師端末200(課題出題部211)は、課題DB222を参照し、課題選択画面を表示操作装置21に表示させる。

S2:続いて、教師端末200(課題出題部211)は、教師等からの出題操作に基づいて、課題IDと課題送信要求とを受け付けたか否かを判断する。本実施例では、表示操作装置21において、教師等により1つの課題が選択されると、課題送信要求を受けたものと判断する。課題IDと課題送信要求とを受け付けない場合、教師端末200は課題IDと課題送信要求とを受け付ける迄これを待機する。

S3:教師端末200(課題出題部211)は、課題IDと課題送信要求とを受け付けると、課題DB222から選択された「課題ID」と対応した「課題内容」及び「回答制限時間」の情報を取得し、全ての生徒端末300へ送信する。一方、生徒端末300は、受信した「課題内容」及び「回答制限時間」を、生徒端末300の表示操作装置に表示させる。

S4:教師端末200(課題出題部211)は、「課題内容」及び「回答制限時間」の情報を送信すると、「回答制限時間」を用いて、時間の計時を開始する。

図9は、本実施例における課題選択画面の一例を示す図である。図9に示す教師端末200の課題選択画面900では、「選択ボタン」901、「課題ID」、「課題内容」、「回答制限時間」(課題提出時間)が対応して表示される。教師端末200は、課題選択画面900において、「選択ボタン」901により1つの課題が選択され、「課題送信」902が押下(タッチ)されると、選択された「課題ID」と対応した「課題内容」及び「回答制限時間」の情報を、生徒端末300へ送信する。

図10は、本実施例における回答画面の一例を示す図である。図10に示す生徒端末300の回答画面1000には、教師端末200から送信された「課題内容」が課題欄1001に表示されている。また、回答画面1000には、課題に対する意見を入力するための意見欄1002が表示されている。また、回答画面1000には、意見を提出(回答)しなくてならない回答制限時間1003が表示されている。回答画面1000上、回答制限時間1003はカウントダウンしていき、最終的に0:00となったタイミングで、意見提出が締め切られる。

回答画面1000上、生徒端末300(意見入力部311)は、回答制限時間1003の時間内に、意見欄1002に生徒によって意見が入力されると、これを受け付ける。また、生徒端末300(意見送信部312)は、「意見提出」1004が押下(タッチ)されると、教師端末200に対して意見送信要求を受け付けたものと判断し、意見欄1002に入力された意見を、教師端末200へ送信する。

また、回答画面1000には、意見欄1002に一旦入力された意見をクリア(消去)するための「意見クリア」1005が設けられている。生徒は、意見欄1002に課題に対する意見を入力しながら思考すると共に、ときには一旦入力した意見を書き換えたり、修正する場合がある。この場合、生徒は「意見クリア」1005を押下(タッチ)することで、意見欄1002に入力された意見をクリア(消去)できる。生徒は、このような過程を経て、最終的に提出すべき意見を入力し終えると、「意見提出」1004を押下し、意見欄1002に入力された意見を、教師端末200へ提出する。

なお、本実施例において、生徒端末300(意見入力部311)は、「意見クリア」1005が押下された場合、回答画面1000の表示上、意見欄1002に一旦入力された意見をクリアするものの、生徒端末300(意見送信部312)は、クリア対象となった意見、即ち、意見欄1002に入力されている意見(クリア意見)を、バックグラウンドで教師端末200へ送信するようにする。

S5:次に、教師端末200(意見取得部212)は、生徒端末300から、意見クリア要求を受信したか否かを判断する。

S6:教師端末200(意見取得部212)は、意見クリアの要求を受信した場合、要求対象となった「クリア意見」を、要求送信元の生徒識別子と対応付けて、意見DB223の「クリア意見」に記録する。

S7:次に、教師端末200(意見取得部212)は、生徒端末300から、課題に対する意見を受信したか否かを判断する。

S8:教師端末200(意見取得部212)は、課題に対する意見を受信した場合、受信した意見を、意見送信元の生徒識別子と対応付けて、意見DB223の「提出意見」に記録する。

なお、生徒が一旦意見を提出したものの、回答制限時間内にあらためて意見を書き直したい場合がある。このような場合、既に意見DB223の「提出意見」には、一旦意見が格納されているため、教師端末200(意見取得部212)は、最新に受信した意見に「提出意見」を上書き更新する。また、これに伴い、上書き更新前の「提出意見」は、「クリア意見」に記録する(移動させる)。「クリア意見」には、複数の意見を格納することが可能である。

S9:教師端末200(課題出題部211)は、S4で計時を開始した課題の「回答制限時間」が経過したか否かを判断する。経過した場合、生徒端末300からの課題提出を締め切って、S10へ進む。一方、経過していない場合、再びS5へ戻る。

S10:教師端末200は、課題の「回答制限時間」が経過し、生徒端末300からの課題提出を締め切ると、生徒らの意見に応じて、生徒同士のグループ分けを行う。

図11は、本実施例におけるグルーピング処理の一例を示すフローチャートである。S10のグルーピング処理について、図11を参照しながら、以下詳しく説明する。なお、ここでまでの前提として、意見DB223には、課題に対する生徒の意見(「提出意見」及び「クリア意見」)が格納されているものとする(例えば、図4参照)。

S10−1:まず、教師端末200(第一グルーピング部213)は、意見DB223における「課題ID」に対応する「提出意見」及び「クリア意見」の文字列と、グループ議題DB224における同「課題ID」の「グループID」毎に登録されている「キーワード」とを照合する。

S10−2:教師端末200(第一グルーピング部213)は、「キーワード」に一致する「提出意見」及び「クリア意見」を持った生徒の「生徒識別子」を、文字列照合テーブル226の「グループID」に対応付けて、「生徒識別子1(提出意見)」と「生徒識別子2(クリア意見)」とにそれぞれ記録する。

S10−3:また、教師端末200(第一グルーピング部213)は、一致する「キーワード」を持たない「提出意見」を提出した生徒の「生徒識別子」を、設定テーブル227の「グルーピング案1」において、「その他」に記録する。

図12は、本実施例における文字列照合テーブルの一例を示す図である。図13は、本実施例における設定テーブルの一例(その1)を示す図である。

例えば、意見DB223(例えば、図4参照)において、「課題ID」0001、「生徒識別子」Aの「提出意見」(母体による影響が大きいと聞いているので心配です。)は、グループ議題DB224(例えば、図5参照)の「グループID」00013の「キーワード」母体と一致する。よって、「生徒識別子」Aを、文字列照合テーブル226の「グループID」00013の「生徒識別子1」に対応付けて記録する(図12の1201参照)。

また、意見DB223(例えば、図4参照)において、「課題ID」0001、「生徒識別子」Aの「クリア意見」(なし)は、グループ議題DB224(例えば、図5参照)の何れの「グループID」の「キーワード」とも一致しない。よって、「生徒識別子」Aは、文字列照合テーブル226の何れの「グループID」の「生徒識別子2」に対応付けられない。

一方、例えば、意見DB223(例えば、図4参照)において、「課題ID」0001、「生徒識別子」Bの「提出意見」(親が収入のない状況で生まれるのはどうか。)は、グループ議題DB224(例えば、図5参照)の「グループID」00011の「キーワード」収入と一致する。よって、「生徒識別子」Bを、文字列照合テーブル226の「グループID」00011の「生徒識別子1」に対応付けて記録する(図12の1202参照)。

また、意見DB223(例えば、図4参照)において、「課題ID」0001、「生徒識別子」Bの「クリア意見」(なし)は、グループ議題DB224(例えば、図5参照)の何れの「グループID」の「キーワード」とも一致しない。よって、「生徒識別子」Bは、文字列照合テーブル226の何れの「グループID」の「生徒識別子2」に対応付けられない。

一方、例えば、意見DB223(例えば、図4参照)において、「課題ID」0001、「生徒識別子」Cの「提出意見」(わからん!)は、グループ議題DB224(例えば、図5参照)の何れの「グループID」の「キーワード」とも一致しない。よって、「生徒識別子」Cは、文字列照合テーブル226の何れの「グループID」の「生徒識別子1」に対応付けられない。よって、この場合、設定テーブル227の「グルーピング案1」において、「その他」に「生徒識別子」Cを記録する(図13の1301参照)。

また、意見DB223(例えば、図4参照)において、「課題ID」0001、「生徒識別子」Cの「クリア意見」(命は大切。)は、グループ議題DB224(例えば、図5参照)の「グループID」00012の「キーワード」命と一致する。よって、「生徒識別子」Cを、文字列照合テーブル226の「グループID」00012の「生徒識別子2」に対応付けて記録する(図12の1203参照)。

以上の要領で、D、E、F、G、Hについても、同様の処理を実行すると、図12の文字列照合テーブル226のように、「キーワード」と一致する意見については、それぞれの「提出意見」及び「クリア意見」に応じて、各生徒を分類することができる。また、一致する「キーワード」を持たない意見が提出された場合には、その意見を提出した生徒を、例えば「その他」として分類することができる。

S10−4:教師端末200(第一グルーピング部213)は、文字列照合テーブル226の「生徒識別子1」を、設定テーブル227の「グルーピング案1」にコピーする。

図14は、本実施例における設定テーブルの一例(その2)を示す図である。図14の設定テーブル227では、文字列照合テーブル226の「生徒識別子1」が、設定テーブル227の「グルーピング案1」にコピーされた結果が示されている。

S10−5:教師端末200(第一グルーピング部213)は、設定テーブル227の「グルーピング案1」で、メンバ数が「所定人数」(所定定員数)を満たしていないグループを取得したか否かを判断する(「所定人数」を満たしていないグループが存在するか否かを判断する)。なお、「所定人数」は、議論を行うに適正な人数という観点から、下限人数(例えば、2人)及び上限人数(例えば、5人)が、教師等により予め決められている。「所定人数」を満たしていない「グループID」を取得した場合、S10−6へ進む。一方、「所定人数」を満たしていない「グループID」を取得しない場合、S10−12へ進む。

S10−6:教師端末200(第二グルーピング部214)は、取得した「グループID」が、文字列照合テーブル226の「グループID」に存在する場合、その「グループID」と、「グループID」に対応する「生徒識別子2」とを取得する。

例えば、図14の設定テーブル227を参照し、「所定人数」を満たしていない「グループID」00013に着目する。「所定人数」を満たしていない「グループID」00013は、図12の文字列照合テーブル226の「グループID」に存在するので、その「グループID」00013と、「グループID」00013に対応する「生徒識別子2」Gとを取得する。

また、教師端末200(第二グルーピング部214)は、取得した「グループID」が、文字列照合テーブル226の「グループID」に存在しない場合(即ち、設定テーブル227の「グルーピング案1」において、「その他」に生徒識別子が存在する場合)、設定テーブル227の「グルーピング案1」に記録されている「生徒識別子」を取得し、その「生徒識別子」が、文字列照合テーブル226の何れかのグループIDの「生徒識別子2」に存在するかどうかを検索する。そして、存在する場合には、「生徒識別子」が存在する「グループID」と、「グループID」に対応する「生徒識別子」とを対応付けて取得する。

例えば、図14の設定テーブル227を参照し、「所定人数」を満たしていない「グループID」が、文字列照合テーブル226の「グループID」にない場合(即ち、設定テーブル227の「グルーピング案1」において、「その他」に生徒識別子が存在する場合)、設定テーブル227の「グルーピング案1」の「生徒識別子」Cを取得し、その「生徒識別子」Cが、図12の文字列照合テーブル226の何れかのグループIDの「生徒識別子2」に存在するかどうかを検索する。すると、「生徒識別子」Cは、「グループID」00012の「生徒識別子2」に存在する。よって、「生徒識別子」Cが存在する「グループID」00012と、「グループID」00012に対応する「生徒識別子」Cとを取得する。

S10−7:教師端末200(第二グルーピング部214)は、「グループID」と「生徒識別子」とを取得したか否かを判断する。

S10−8:教師端末200(第二グルーピング部214)は、「グループID」と「生徒識別子」とを取得した場合、取得した「生徒識別子」を、設定テーブル227の「グループID」に対応する「グルーピング案2」に記録する。

図15は、本実施例における設定テーブルの一例(その3)を示す図である。図15に示されるように、例えば、「グループID」00013に対応する「生徒識別子2」Gを、設定テーブル227の「グループID」00013に対応する「グルーピング案2」に記録する(図15の1501参照)。また、例えば、「グループID」00012に対応する「生徒識別子2」Cを、設定テーブル227の「グループID」00012に対応する「グルーピング案2」に記録する(図15の1502参照)。

S10−9:教師端末200(第二グルーピング部214)は、設定テーブル227の「グルーピング案2」において、全「生徒識別子」が記録されているかを検索し、記録されていない「生徒識別子」については、「グルーピング案1」で振り分けた「グループID」と同じ「グループID」に対応付けて記録する。

図16は、本実施例における設定テーブルの一例(その4)を示す図である。例えば、図15の設定テーブル227の「グルーピング案2」においては、「生徒識別子」C、Gが既に記録されている。よって、図16の設定テーブル227においては、「グルーピング案2」に記録されていない「生徒識別子」A、B、D、E、F、Hを対象として、「グルーピング案1」で振り分けた「グループID」と同じ「グループID」に対応付けて記録する。具体的に、B、D、Hは、「グルーピング案2」の「グループID」00011に記録する。また、E、Fは、「グルーピング案2」の「グループID」00012に記録する。また、Aは、「グルーピング案2」の「グループID」00013に記録する。

S10−10:教師端末200(第二グルーピング部214)は、設定テーブル227の「グルーピング案2」で、「所定人数」を満たしていないグループが他に存在するか否かを判断する。「所定人数」を満たしていない「グループID」が他に存在する場合、S10−6へ戻る。一方、「所定人数」を満たしていない「グループID」が他に存在しない場合、S10−11へ進む。

S10−11:教師端末200(第二グルーピング部214)は、設定テーブル227の「グルーピング案1」及び「グルーピング案2」を用いて、グルーピング選択画面を生成する。

S10−12:一方、S10−5でNへ進んだ場合、即ち、「グルーピング案1」でそれぞれの「グループID」の「所定人数」を満たしている場合には、教師端末200(第一グルーピング部213)は、設定テーブル227の「グルーピング案1」を用いて、グルーピング選択画面を生成する。

S10−13:教師端末200(グループ決定部215)は、生成した画面を教師端末に表示する。

図17は、本実施例におけるグルーピング選択画面の一例を示す図である。図17のグルーピング選択画面1700では、2通りのグルーピング結果が表示されている。1つ目は、「提出意見のみでのグルーピング」1701であり、設定テーブル227の「グルーピング案1」に相当する。2つ目は、「クリア意見を考慮したグルーピング」1702であり、設定テーブル227の「グルーピング案2」に相当する。教師は、何れのグルーピング結果を参照の上、「選択」1703又は「選択」1704を押下することで、最終的に採用すべきグルーピングを決定することができる。

ここで、「提出意見のみでのグルーピング」1701に着目すると、この1つ目のグルーピング案では、生徒名「鈴木」は、提出意見において何れかのグループ議題に関連する意見を述べていないために、教師が予め設定している何れのグループにもグルーピングされなかったことを意味している。つまり、生徒から提出された最終意見である「提出意見」からだけでは、生徒を満遍なく何れかのグループに分けてグルーピングできない場合がある。よって、このまま1つ目のグルーピング案のグループに分かれて議論を実施すると、「鈴木」はどのグループにも所属できないままとなってしまう。

一方、「クリア意見を考慮したグルーピング」1702に着目すると、この2つ目のグルーピング案では、「鈴木」を含めた全生徒が、教師が予め設定している何れかのグループにグルーピングされたことを意味している。よって、この場合、教師は2つ目のグルーピング案を採用することで、全生徒を何れかのグループに分かれて議論させることが可能である。

なお、「クリア意見を考慮したグルーピング」1702であっても、クリア意見によっては、必ずしも全生徒が何れかのグループにグルーピングされるとは限らない。また、教師の判断で任意にある生徒をあるグループにグルーピングさせるケースも存在する。従って、教師は、「提出意見のみでのグルーピング」1701、又は「クリア意見を考慮したグルーピング」1702をベースとし、生徒名をドラッグするなどして、他のグループに移動させることで、生徒のグルーピングを個別に修正することも可能となっている。

以上のように、本実施例の「クリア意見を考慮したグルーピング」1702では、生徒をグルーピングする際、「提出意見」のみならず、生徒の思考の履歴である「クリア意見」を考慮して、生徒のグルーピングを行っている。「クリア意見」は、生徒が一旦は入力したものの削除された意見内容であるものの、生徒の思考の履歴そのものであり、また生徒の意見の一部である。従って、「提出意見」からだけでは、生徒をうまくグルーピングできない場合は、さらに「クリア意見」を考慮することで、生徒の思考の履歴を反映しつつ、生徒のグルーピングを行うことができる。

S10−14:教師端末200(グループ決定部215)は、「選択」ボタンが押下されたか否かを判断する。例えば、教師端末200は、グルーピング選択画面1700の「選択」1703又は「選択」1704が押下されることで、「選択」ボタンが押下されたか否かを判断する。

S10−15:教師端末200(グループ決定部215)は、選択されたグルーピングメンバを、グループ意見DB225の「メンバ」欄に記録する。これにより、グルーピングメンバが決定される。

以上、S10のグルーピング処理について説明した。再び、図8に戻る。

S11:教師端末200(課題出題部211)は、グループ議論開始の要求を受けたかどうかを判断する。

図18は、本実施例におけるグループ議論開始画面の一例を示す図である。教師は、グループ議論を開始する場合、グループ議論開始画面1800において、「グループ議論開始」1801を押下することで、グループ議論を開始することができる。

S12:教師端末200(課題出題部211)は、グループ議題DB224の「グループID」及び「グループ議題」、並びに、グループ意見DB225の「グループID」及び「メンバ」に基づいて、グループ毎のグループ議論を行うためのチャット空間を生成する。

図19は、本実施例におけるチャット空間画面の一例を示す図である。図19に示されるように、教師端末200側に表示されるチャット空間画面1900には、3つのグループに分かれたチャット空間画面が表示されている。

S13:教師端末200(課題出題部211)は、生徒端末300に対し、その生徒が所属するグループに応じて、そのグループの「メンバ」と「グループ議題」とを送信することで、所属するグループ間でグループ議論が可能になるよう通信環境を設定する。例えば、「メンバ」B、D、Hには、そのグループ「メンバ」の生徒識別子B、D、Hと、「グループ議題」(金銭的に苦しいと本当に幸せにならないのか?)の情報が送信される。

図20は、本実施例における回答画面の一例を示す図である。生徒端末300(生徒識別子B(山田)、D(山本)、H(浅井))側には、図20に示されるような回答画面2000が表示される。「山田」、「山本」、「浅井」は、グループ内の生徒同士で、議論を行うと共にその意見を提出することが可能となっている。

S14:教師端末200(意見取得部212)は、グループ議題に対するグループ意見を受信した場合、その意見送信元の生徒識別子を取得し、グループ意見DB225において、その生徒識別子が分類されている「グループID」に対応付けて、「グループ意見」に記録する。

以上、本実施例によれば、意見者から提出された意見のみでは、グループ人数に偏りが出たり、分類できるグループがない意見者が存在する場合に、意見者が提出前に入力したが削除した意見内容も反映させた形で、意見者同士のグループ分けを行うことが可能である。

<変形例>

図21は、本変形例における回答画面の一例を示す図である。図10の生徒端末300の回答画面1000と比較すると、図21の生徒端末300の回答画面1000−2には、課題に対する意見を入力するための意見欄1002−1、意見欄1002−2、及び意見欄1002−3が表示されている。但し、回答画面1000−2には、「意見クリア」1005は設置されていない。

回答画面1000−2上、生徒端末300(意見入力部311)は、回答制限時間1003の時間内に、意見欄1002−1、意見欄1002−2、又は意見欄1002−3に生徒によって意見が入力されると、これを受け付ける。ここでは、例えば、3つの意見欄が設けされているので、この場合、生徒は、思考の過程で複数(ここでは、最大3つ)の意見(案)を作成することができる。生徒は、最終的に提出したい意見を1つ選択してから、「意見提出」1004を押下(タッチ)し、選択した意見欄に入力された意見を、教師端末200へ送信する。

生徒端末300(意見送信部312)は、「意見提出」1004が押下(タッチ)されると、教師端末200に対して意見送信要求を受け付けたものと判断し、選択された意見欄欄に入力された意見を、教師端末200へ送信する。

また、生徒端末300(意見送信部312)は、提出対象とならなかった入力意見が存在する場合、意見欄1002−1、意見欄1002−2、又は意見欄1002−3のうち、選択されなかった意見欄に入力されている意見(クリア意見)を、教師端末200へ送信する。このように、選択されなかった意見欄に入力されている意見は、最終的な提出意見ではないものの、生徒の思考の履歴そのものであり、また生徒の意見の一部であるため、クリア意見として取り扱うことが可能である。

本発明は、具体的に開示された実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲から

逸脱することなく、種々の変形や変更が可能である。

以上の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。

(付記1)

端末に入力された入力データのうち、所定の処理の対象とされなかった入力データの記録が存在する場合に、記録された該入力データの内容解析結果に基づいて、前記入力に対応する入力元の分類を行う、

処理をコンピュータに実行させることを特徴とする分類方法。

(付記2)

前記所定の処理は、入力された前記入力データの提出処理である、ことを特徴とする付記1記載の分類方法。

(付記3)

前記所定の処理は、設定された期限内に受け付けられる処理である、ことを特徴とする付記1記載の分類方法。

(付記4)

前記所定の処理の対象とされなかった入力データは、前記所定の処理の対象とされずに削除された入力データである、ことを特徴とする付記1記載の分類方法。

(付記5)

複数の端末のそれぞれにおいて入力された入力データのうち、所定の処理の対象とされた入力データの内容解析結果に基づいて、入力データの入力元を複数のグループに分類する第1の分類処理と、

前記複数の端末のそれぞれにおいて入力された入力データのうち、所定の処理の対象とされなかった入力データの記録が存在する場合に、記録された該入力データの内容の解析結果に基づいて、記録された該入力データの入力元を前記複数のグループ内で再分類する第2の分類処理と、

をコンピュータに実行させることを特徴とする分類方法。

(付記6)

前記第2の分類処理は、前記第1の分類処理によって分類された前記複数のグループのうち、グループに属する入力元の総数が基準数に満たないグループが存在する場合に行われる、ことを特徴とする付記5記載の分類方法。

(付記7)

前記第2の分類処理は、前記第1の分類処理によって分類された前記複数のグループのうち、グループに属する入力元の総数が基準数を超えるグループが存在する場合に行われる、ことを特徴とする付記5記載の分類方法。

(付記8)

前記第1の分類処理の結果と、前記第2の分類処理の結果とを表示し、

前記第1の分類処理と前記第2の分類処理のうち選択された分類処理を入力元の分類処理として決定する、ことを特徴とする付記5記載の分類方法。

(付記9)

前記第1の分類処理の結果と、前記第2の分類処理の結果とを表示し、

前記第1の分類処理と前記第2の分類処理のうち選択された分類処理で分類された各グループについて、グループ内の入力元間の所定の通信環境を設定する、ことを特徴とする付記5記載の分類方法。

(付記10)

受講者の端末のそれぞれで入力された入力意見データのうち、提出処理の対象とされた入力意見データだけでなく、提出処理の対象とされなかった入力意見データも解析して、受講者の意見の類似性に応じた受講者の分類を行う処理をコンピュータに実行させることを特徴とする受講者の分類方法。

(付記11)

端末に入力された入力データのうち、所定の処理の対象とされなかった入力データの記録が存在する場合に、記録された該入力データの内容解析結果に基づいて、前記入力に対応する入力元の分類を行う処理部を有することを特徴とする分類処理装置。

(付記12)

端末に入力された入力データのうち、所定の処理の対象とされなかった入力データの記録が存在する場合に、記録された該入力データの内容解析結果に基づいて、前記入力に対応する入力元の分類を行う処理をコンピュータに実行させる分類処理プログラム。