JP6079361B2 - 文書管理装置、文書管理方法および文書管理プログラム - Google Patents

文書管理装置、文書管理方法および文書管理プログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6079361B2 JP6079361B2 JP2013065379A JP2013065379A JP6079361B2 JP 6079361 B2 JP6079361 B2 JP 6079361B2 JP 2013065379 A JP2013065379 A JP 2013065379A JP 2013065379 A JP2013065379 A JP 2013065379A JP 6079361 B2 JP6079361 B2 JP 6079361B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- document

- information

- important

- character string

- keyword

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

Description

従来の情報漏洩の対策技術としては、例えば、端末のネットワークアドレスと、プリントジョブの送信先プリンタのネットワークアドレスとが同一でないときには端末側で警告を発する技術が提案されている。

しかし、電子文書が重要であるか否かの判断は、従来、人間の作業で行われているため、重要な文書であるにもかかわらず、人為的ミスによって、重要文書と判定されない場合がある。

図2は電子文書管理システムの構成例を示す図である。電子文書管理システム2は、サーバ装置10、文書作成装置21、クライアント装置22−1、22−2およびプリンタ23−1〜23−3を備える。

また、キーワード「住所」に関連づけられた所定文字列が東京都XXXであり、この情報を蓄積した際の蓄積バージョン情報が20120101135121であることが示されている。さらに、キーワード「顧客名」に関連づけられた所定文字列が日本であり、この情報を蓄積した際の蓄積バージョン情報が20111213091121であることが示されている。

〔S1〕制御手段11は、保管されている帳票に対して、重要文書判定をすでに実施したか否かを判断する。実施済みならば終了し、未実施ならばステップS2へ行く。

〔S3〕制御手段11は、帳票に付属するメモ情報から重要ワードを検出した場合はステップS10へ行き、重要ワードを検出しない場合はステップS4へ行く。

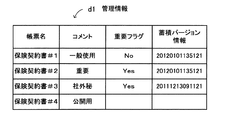

〔S5〕制御手段11は、帳票の管理情報から重要ワードを検出した場合はステップS10へ行き、重要ワードを検出しない場合はステップS6へ行く。

〔S7〕制御手段11は、帳票に記載されるデータの中に、蓄積手段1bに蓄積されているキーワードまたは所定文字列が有るか否かを判定する。キーワードまたは所定文字列の少なくとも一方が有ると判断した場合はステップS10へ行き、キーワードおよび所定文字列のどちらも無いと判断した場合はステップS8へ行く。

〔S9〕制御手段11は、非重要文書のバージョン情報を管理情報DB13cに書き込む。管理情報DB13cに書き込まれたバージョン情報は、蓄積バージョン情報として管理される。

〔S11〕制御手段11は、重要文書からキーワードおよび所定文字列を抽出し、蓄積バージョン情報を付して蓄積手段1bに蓄積する。

〔S22〕制御手段11は、メモ種別情報が「スタンプ」であるか否かを判定する。「スタンプ」であればステップS23へ行き、「スタンプ」でなければステップS26へ行く。

〔S24〕制御手段11は、取得した文字列が、重要ワードであるか否かを判定する。取得した文字列が、「重要」または「秘」などの重要ワードの場合は、ステップS25へ行き、重要ワードでない場合は、ステップS26へ行く。

〔S26〕制御手段11は、当該帳票のメモ情報には重要ワードが含まれていないと判断して次の処理の管理情報検索へ移行する。

〔S32〕制御手段11は、取得した文字列が、重要ワードであるか否かを判定する。取得した文字列が、「重要」、「秘」などの重要ワードの場合は、ステップS33へ行き、重要ワードでない場合は、ステップS34へ行く。

〔S34〕制御手段11は、当該帳票の管理情報には重要ワードが含まれていないと判断して次の処理のデータ検索へ移行する。

〔S42〕制御手段11は、取得した帳票データに、蓄積手段1bに蓄積されているキーワードが存在するか否かを判定する。キーワードが存在する場合はステップS44へ行き、存在しない場合ステップS43へ行く。

〔S45〕制御手段11は、当該帳票を非重要文書と判定する。

このように、データ検索では、帳票に実際に記載されている文字列にもとづいて、重要文書判定処理を行う。この場合、管理者によって設定されたキーワードだけでなく、キーワードに関連づけられた所定文字列を文書から自動的に抽出してあらかじめ蓄積しておき、この所定文字列からも検索を行っている。これにより、従来、見落とされる可能性があった文字列も精度良く検出されるので、重要文書の判定精度を向上させることが可能になる。

図15は重要文書判定済み調査の動作を示すフローチャートである。

〔S52〕制御手段11は、管理情報DB13cから蓄積バージョン情報を取得する。なお、管理情報DB13c内において、蓄積バージョン情報はあらかじめソートされている。

〔S55〕制御手段11は、バージョン情報が付されている当該帳票は、過去に重要文書判定処理を実施済みとして重要文書判定処理を実行しない。

図16、図17は差分判定項目を用いて判定処理を行う場合の動作を説明するための図である。図16において、蓄積手段1bに格納される蓄積情報d2−1は、キーワード、所定文字列および蓄積バージョン情報を有している。なお、蓄積手段1b内において、蓄積バージョン情報はあらかじめソートされている。

〔S61〕制御手段11は、帳票に記載されるキーワードを抽出する。例えば、「郵便番号の記号(〒)」、「住所」、「〜様」といったキーワードを帳票から抽出する。

〔S63〕制御手段11は、抽出したキーワードの横隣のデータ構造が、データか枠組みかを判別する。データの場合はステップS64へ行き、枠組みの場合はステップS65へ行く。

〔S66〕制御手段11は、抽出したキーワードの座標情報(第1の座標情報)と、データを含む枠領域の座標情報(第2の座標情報)とにもとづき、当該枠領域に記載されているデータ(所定文字列)の座標情報(第3の座標情報)を取得する。

〔S68〕制御手段11は、当該帳票に対して、重要文書である旨を示すフラグを設定する。このような処理によって所定文字列が抽出されることにより、キーワードに関連づいた所定文字列を精度よく抽出することが可能になる。

〔S71〕制御手段11は、クライアント端末から印刷依頼を受信する。

〔S73〕制御手段11は、重要文書判定処理を実施する。

〔S76〕制御手段11は、警告アラームを発した後、印刷許可を受けた場合はステップS77へ行き、印刷許可を受けない場合はステップS78へ行く。

次に従来生じていた問題ケースと、問題ケースに本技術を適用して解決した場合の効果について説明する。

(問題ケース2)重要な文字列と判別しにくい機密情報(顧客名等)が含まれた帳票が存在する場合、管理者が設定する重要文字列では、重要文書と判断できないおそれがあり、重要な帳票を軽率に印刷してしまう。

(効果)本技術では、帳票が保管されている間(印刷前)に、重要文書の判定処理を実施し、さらに重要文書判定処理を行う場合もメモ情報検索、管理情報検索、データ検索という処理負荷の軽い順に実行する。これにより、印刷開始時の判定処理の時間を軽減することが可能になる。さらに、バージョン情報を利用して差分事項に対して、重要文書の判定処理を実施するので、判別処理の時間を短縮することが可能になる。

1a 検索手段

1b 蓄積手段

1c 判定手段

A、B 文書

Claims (9)

- 文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出する検索手段と、

抽出された所定文字列を前記集合に追加して蓄積する蓄積手段と、

文書が重要であるか否かの重要文書判定処理を行う判定手段と、

を備え、

前記判定手段は、

文書に付属するメモ情報の中に、前記重要文書とみなす重要ワードが含まれるか否かの判定を行うメモ情報検索を行い、

前記メモ情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書の管理情報の中に、前記重要ワードが含まれるか否かの判定を行う管理情報検索を行い、

前記管理情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書のデータ内にキーワードまたは所定文字列の少なくとも一方が含まれるか否かを判定する、

ことを特徴とする文書管理装置。 - 前記判定手段は、重要文書判定処理を実施した文書には蓄積バージョン情報を付し、判定処理対象の文書に付されているバージョン情報と、前記蓄積バージョン情報とを比較し、前記バージョン情報が前記蓄積バージョン情報よりも新しい場合は、前記バージョン情報が付されている文書に対して、重要文書判定処理を実施することを特徴とする請求項1記載の文書管理装置。

- 前記蓄積手段は、キーワードまたは所定文字列に蓄積バージョン情報を付して蓄積し、

前記判定手段は、判定処理対象の文書に付されているバージョン情報と、前記蓄積バージョン情報とを比較して、前記バージョン情報よりも新しい前記蓄積バージョン情報が付されているキーワードまたは所定文字列を用いて、重要文書判定処理を実施することを特徴とする請求項1記載の文書管理装置。 - 前記検索手段は、

キーワードの第1の座標情報と、キーワードに隣接する枠領域であって所定文字列を含む前記枠領域の第2の座標情報とから、前記枠領域に含まれる所定文字列の第3の座標情報を取得し、

前記第3の座標情報にもとづき、所定文字列を抽出する、

ことを特徴とする請求項1記載の文書管理装置。 - 前記判定手段は、前記メモ情報が有する属性のメモ種別がスタンプである場合に、前記メモ情報が有する属性のテキスト情報から文字列を抽出し、該文字列が前記重要ワードであるか否かを判定することを特徴とする請求項1記載の文書管理装置。

- 前記判定手段は、前記管理情報の帳票名、コメントまたは備考の少なくとも1つに記載される文字列を抽出し、該文字列が前記重要ワードであるか否かを判定することを特徴とする請求項1記載の文書管理装置。

- 文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出し、

抽出された所定文字列を前記集合に追加して蓄積し、

文書が重要であるか否かの重要文書判定処理を行い、

文書に付属するメモ情報の中に、前記重要文書とみなす重要ワードが含まれるか否かの判定を行うメモ情報検索を行い、

前記メモ情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書の管理情報の中に、前記重要ワードが含まれるか否かの判定を行う管理情報検索を行い、

前記管理情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書のデータ内にキーワードまたは所定文字列の少なくとも一方が含まれるか否かを判定する、

ことを特徴とする文書管理方法。 - コンピュータに、

文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出し、

抽出された所定文字列を前記集合に追加して蓄積し、

文書が重要であるか否かの重要文書判定処理を行い、

文書に付属するメモ情報の中に、前記重要文書とみなす重要ワードが含まれるか否かの判定を行うメモ情報検索を行い、

前記メモ情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書の管理情報の中に、前記重要ワードが含まれるか否かの判定を行う管理情報検索を行い、

前記管理情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書のデータ内にキーワードまたは所定文字列の少なくとも一方が含まれるか否かを判定する、

処理を実行させる文書管理プログラム。 - 文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出する検索手段と、

抽出された所定文字列を前記集合に追加して蓄積する蓄積手段と、

を備え、

前記検索手段は、

キーワードの第1の座標情報と、キーワードに隣接する枠領域であって所定文字列を含む前記枠領域の第2の座標情報とから、前記枠領域に含まれる所定文字列の第3の座標情報を取得し、

前記第3の座標情報にもとづき、所定文字列を抽出する、

ことを特徴とする文書管理装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013065379A JP6079361B2 (ja) | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 文書管理装置、文書管理方法および文書管理プログラム |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013065379A JP6079361B2 (ja) | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 文書管理装置、文書管理方法および文書管理プログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014191522A JP2014191522A (ja) | 2014-10-06 |

| JP6079361B2 true JP6079361B2 (ja) | 2017-02-15 |

Family

ID=51837735

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013065379A Expired - Fee Related JP6079361B2 (ja) | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 文書管理装置、文書管理方法および文書管理プログラム |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6079361B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7765932B2 (ja) * | 2021-10-04 | 2025-11-07 | 株式会社キーエンス | 自動化プログラム作成装置、自動化プログラム作成方法、自動化プログラム作成プログラム及びコンピュータで読み取り可能な記録媒体並びに記録した機器 |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS63158663A (ja) * | 1986-12-23 | 1988-07-01 | Toshiba Corp | 文書機密保護装置 |

| JP4773003B2 (ja) * | 2001-08-20 | 2011-09-14 | 株式会社リコー | 文書検索装置、文書検索方法、プログラム及びコンピュータに読み取り可能な記憶媒体 |

| JP3553543B2 (ja) * | 2001-11-30 | 2004-08-11 | 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 | 関連語自動抽出装置、複数重要語抽出プログラムおよび重要語の上下階層関係抽出プログラム |

| JP4747591B2 (ja) * | 2005-01-31 | 2011-08-17 | 日本電気株式会社 | 機密文書検索システム、機密文書検索方法、および機密文書検索プログラム |

-

2013

- 2013-03-27 JP JP2013065379A patent/JP6079361B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014191522A (ja) | 2014-10-06 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US7614000B2 (en) | File formats, methods, and computer program products for representing presentations | |

| US11042689B2 (en) | Generating a document preview | |

| US20130290270A1 (en) | Method and system of data extraction from a portable document format file | |

| US20150055155A1 (en) | Information processing apparatus, image processing apparatus, and information processing system | |

| JP4682284B2 (ja) | 文書差分検出装置 | |

| WO2014064803A1 (ja) | 文書処理プログラム、文書処理装置、文書処理システム、文書処理方法 | |

| JP2010092383A (ja) | 電子文書ファイル検索装置、電子文書ファイル検索方法及びコンピュータプログラム | |

| JP4959501B2 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム | |

| JP6079361B2 (ja) | 文書管理装置、文書管理方法および文書管理プログラム | |

| JP6052801B2 (ja) | 文書間における記載事項関連付けシステム、方法、及び、プログラム | |

| US7971135B2 (en) | Method and system for automatic data aggregation | |

| JP5929356B2 (ja) | 情報処理装置及び情報処理プログラム | |

| JP4747828B2 (ja) | 履歴管理装置 | |

| JP5499914B2 (ja) | 情報処理プログラム及び情報処理装置 | |

| US20130060778A1 (en) | Device, method, and program for displaying document list | |

| JP2007011777A (ja) | 連絡先情報管理装置、連絡先情報提供方法、コンピュータプログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記憶媒体 | |

| JP2016126532A (ja) | 算出プログラム、情報処理装置、および算出方法 | |

| JP2021144302A (ja) | 情報処理装置及び情報処理プログラム | |

| US20240427935A1 (en) | Method, electronic apparatus and non-transitory computer readable medium for masking data on electronic document | |

| CN116775608B (zh) | 基于业务变更的数据库修改方法、系统、设备和存储介质 | |

| CN111475156A (zh) | 页面代码生成方法和装置、电子设备和存储介质 | |

| JP4828318B2 (ja) | 複数様式帳票統合印刷方法、システム及びプログラム | |

| US9286531B2 (en) | Log-image extracting apparatus for high security | |

| JP7388176B2 (ja) | 情報処理装置及び情報処理プログラム | |

| JP2025056913A (ja) | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法及びプログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20151106 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160923 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160927 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161124 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20161220 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170102 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6079361 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |