JP5994673B2 - 露光装置および画像形成装置 - Google Patents

露光装置および画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5994673B2 JP5994673B2 JP2013029673A JP2013029673A JP5994673B2 JP 5994673 B2 JP5994673 B2 JP 5994673B2 JP 2013029673 A JP2013029673 A JP 2013029673A JP 2013029673 A JP2013029673 A JP 2013029673A JP 5994673 B2 JP5994673 B2 JP 5994673B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- exposure

- unit

- lph

- image forming

- exposure unit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 14

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 14

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 11

- 238000000034 method Methods 0.000 description 4

- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3

- 230000032258 transport Effects 0.000 description 3

- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2

- 239000004734 Polyphenylene sulfide Substances 0.000 description 1

- 238000003491 array Methods 0.000 description 1

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1

- 229920006351 engineering plastic Polymers 0.000 description 1

- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000000463 material Substances 0.000 description 1

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1

- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1

- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1

- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1

- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 1

- 229920000069 polyphenylene sulfide Polymers 0.000 description 1

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1

- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Printers Or Recording Devices Using Electromagnetic And Radiation Means (AREA)

- Electrophotography Configuration And Component (AREA)

Description

請求項3記載の発明は、前記規制部は、前記発光体の前記配列方向において、前記露光部の中央部に設けられていることを特徴とする請求項1記載の露光装置である。

請求項5記載の発明は、前記取付部材は、前記露光部に制御信号を供給するケーブルであり、前記露光部は、前記ケーブルを取り付けるコネクタを備え、前記規制部は、前記コネクタに取り付けられた前記ケーブルを曲げることにともない前記露光部が撓んだ際に、当該露光部を支持することを特徴とする請求項4記載の画像形成装置である。

請求項2記載の発明によれば、取付部材を取り付けることにより生じる露光部の撓みが抑制される。

請求項3記載の発明によれば、露光部の撓み方向における変位量が最も大きくなり得る箇所の変位が確実に制限される。

請求項5記載の発明によれば、ケーブルを曲げることにより生じる露光部の撓みが抑制される。

<画像形成装置100>

図1は、本実施の形態が適用される画像形成装置100を示す概略構成図である。

図1に示す画像形成装置100は、所謂タンデム型のカラープリンタである。この画像形成装置100は、各色の画像データに対応して画像形成を行う画像形成部10を備えている。またこの画像形成装置100は、画像形成装置100全体の動作を制御する制御部5と、例えばパーソナルコンピュータ(PC)200や画像読取装置300等といった外部装置に接続され、これらから受信される画像データに対して予め定められた画像処理を施す画像処理部6と、ユーザの操作によってなされた指示を受け付けるユーザ・インターフェイス7とを備えている。さらにこの画像形成装置100は、各部に電力を供給する電力供給部8を備えている。さらにまた、この画像形成装置100は、画像形成部10に供給される用紙(記録材)Sを積載する用紙積載部40と、画像形成部10によって画像が形成された用紙Sを積載する排紙積載部46とを備えている。

画像形成部10には、予め定められた間隔をおいて並列的に配置される4つの画像形成ユニット1(具体的には1Y,1M,1C,1K)が備えられている。また、画像形成部10は、各画像形成ユニット1にて形成された各色トナー像を多重転写させるため用紙Sを搬送する搬送ベルト18と、搬送ベルト18を回転させる駆動ロール19と、各画像形成ユニット1にて形成された各色トナー像を用紙Sに転写する転写ロール21と、転写された各色トナー像を用紙Sに定着させる定着装置25とを備えている。

また、画像形成部10は、用紙積載部40に積載された用紙Sを順次送り出すピックアップローラ68と、このピックアップローラ68によって送りだされた用紙Sを搬送する搬送ロール69とを備えている。さらに画像形成部10は、定着装置25においてトナー像が定着された用紙Sの通過を検知するエグジットセンサ70を有する。

図2は、画像形成ユニット1を示す概略構成図である。

各画像形成ユニット1は、静電潜像を形成してトナー像を保持する感光体ドラム(像保持体)12と、この感光体ドラム12の表面を予め定められた電位で一様に帯電する帯電器13と、この帯電器13によって帯電された感光体ドラム12を画像データに基づいて露光するLEDプリントヘッド(LPH)14と、感光体ドラム12上に形成された静電潜像を現像剤を用いて現像する現像装置20と、転写後の感光体ドラム12表面を清掃するクリーナ16とを備えている。また、画像形成ユニット1は、LPH14に接続され、制御部5および画像処理部6との間で制御信号の送受信や電力供給部8からの電力供給を受ける折り曲げ可能なリード線の一態様であるフレキシブルフラットケーブル(FFC)50と、LPH14等を支持する支持筐体60とを備えている。なお、LPH14および支持筐体60を露光装置として捉えることができる。

なお、以下の説明では、LPH14の長手方向(主走査方向、配列方向)をX方向とし、LPH14から感光体ドラム14に向けて照射される光の光軸方向(光照射方向)をZ方向とし、これらX方向およびZ方向と直交する方向をY方向とする。

再び図1を参照しながら、画像形成装置100の動作について説明をする。

本実施の形態の画像形成装置100において、PC200や画像読取装置300から入力された画像データは、画像処理部6によって予め定められた画像処理が施された後、不図示のインターフェースを介して各画像形成ユニット1に送られる。そして、例えば黒(K)色トナー像を形成する画像形成ユニット1Kでは、感光体ドラム12が矢印A方向に回転しながら、帯電器13により予め定められた電位で一様に帯電され、画像処理部6から送信された画像データに基づいてLPH14により走査露光される。それにより、感光体ドラム12上には、黒(K)色画像に関する静電潜像が形成される。そして、感光体ドラム12上に形成された静電潜像は、現像装置20により現像され、感光体ドラム12上には黒(K)トナー像が形成される。同様に、画像形成ユニット1Y,1M,1Cにおいても、それぞれイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)の各色のトナー像が形成される。

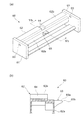

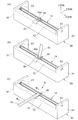

図3−1および図3−2は、LPH14の概略構成を説明するための図である。より詳細には、図3−1(a)はLPH14の光照射側(以下、表面側と呼ぶ)から見た斜視図であり、図3―1(b)はLPH14の光照射側とは反対側(以下、裏面側と呼ぶ)から見た斜視図であり、図3−2(c)は図3−1(b)のIIIcにおける断面図であり、図3−2(d)はFFC50が接続されたLPH14の裏面側から見た斜視図である。

また、図3−2(c)に示すように、接続部49は、所謂水平タイプコネクタである。具体的に説明をすると、接続部49は、FFC50の端子50a(後述する図7参照)と電気的に接続される接続端子49aを備える。この接続端子49aは、回路基板42の搭載面に沿う方向(図示の例においてはY方向)に向けて配置される。そして、図3−2(d)に示すように、接続端子49aには、FFC50がY方向に沿う方向に延びる姿勢(図中矢印I参照)で装着される。

図4(a)に示すように、発光チップアレイ41は、複数のLEDを備えた60個の発光チップC(C1〜C60)を含んで構成され、Y方向に二列で、所謂千鳥状に配置して構成されている。

図5は、支持筐体60を示す概略構成図である。より詳細には、図5(a)は支持筐体60の斜視図であり、図5(b)は図5(a)のVbにおける断面図である。

支持部の一例である支持筐体60は、図5(a)に示すように、互いに離間して配置される支持板61と、支持板61間を接続する梁部62とを備える。

支持板61には、LPH14の端部が内部に挿入され、この端部を支持する支持孔63が形成される。

図6は、LPH14の組み付け方法を説明するための図である。

まず、図6(a)に示すように、支持筐体60に対して、LPH14を装着する。具体的には、支持板61の支持孔63に、所謂嵌め殺し方式でLPH14の両端を挿入する。

そして、図6(b)に示すように、LPH14の接続部49にFFC50を接続する。このとき、接続部49の接続端子49aに対して、Y方向に沿う姿勢のFFC50が装着される。

接続部49に接続したFFC50を曲げることにより、接続部49が設けられているLPH14全体はY方向に沿う向きの力を受ける(図中矢印F参照)。なお、この力の向きは、発光チップアレイ41の光軸と交差する向き(回路基板42の面に沿う向き)である。

さて、規制部65は、LPH14が力を受けていない(撓んでいない)通常の状態においては、LPH14から離間している(図中距離δ参照)。規制部65とLPH14とが離間していることにより、通常の状態において、LPH14が規制部65から力を受けLPH14が撓むことで、静電潜像の画質を低下させることが抑制される。

図8は、図6(c)のVIII方向から見た概略構成図である。

さて、本実施の形態における規制部65は、LPH14の近傍であり、LPH14の接続部49に対応する位置に配置されている。さらに説明をすると、図8に示すように、規制部65は、力の向きに見て、規制部65と接続部49とが交差するように配置され、X方向およびZ方向において、接続部49の位置と重複する。このことにより、規制部65は、FFC50を曲げることにともなう力を受けた際に、LPH14が最も撓む部分を支持する。

なお、規制部65を図示のように規制部65と回路基板42とが交差するように配置した場合、回路基板42と交差しない配置(先端65bが回路基板42よりも第1面62a側となる配置)と比較して、回路基板42が撓むことがより確実に抑制される。

Claims (5)

- 回転する像保持体の回転軸方向に沿って配列される複数の発光体を有し当該像保持体を露光する露光部と、

前記露光部を支持する支持部と、

前記支持部によって支持された前記露光部が、前記発光体の光軸方向および当該発光体の配列方向と交差する向きに力を受け撓んだ際に、当該露光部を支持し当該露光部の撓みを規制するとともに、当該向きに当該力を受けていない当該露光部から離間する位置に設けられる規制部と

を備える露光装置。 - 前記露光部は、前記支持部に支持された当該露光部に取り付けられる取付部材を取り付ける被取付箇所を備え、

前記規制部は、前記被取付箇所に前記取付部材を取り付けることにともない前記交差する向きに前記力を受けて撓む前記露光部を支持することを特徴とする請求項1記載の露光装置。 - 前記規制部は、前記発光体の前記配列方向において、前記露光部の中央部に設けられていることを特徴とする請求項1記載の露光装置。

- 回転する像保持体と、

前記像保持体の回転軸方向に沿って配列される複数の発光体を有し当該像保持体を露光する露光部と、

前記露光部を支持する支持部と、

前記支持部に支持された前記露光部に取り付けられる取付部材と、

前記支持部に支持された前記露光部が、前記取付部材を取り付けることにともなって前記発光体の光軸方向および当該発光体の配列方向と交差する向きに力を受け撓んだ際に、当該露光部を支持し当該露光部の撓みを規制するとともに、当該向きに当該力を受けていない当該露光部から離間する位置に設けられる規制部と

を備える画像形成装置。 - 前記取付部材は、前記露光部に制御信号を供給するケーブルであり、

前記露光部は、前記ケーブルを取り付けるコネクタを備え、

前記規制部は、前記コネクタに取り付けられた前記ケーブルを曲げることにともない前記露光部が撓んだ際に、当該露光部を支持することを特徴とする請求項4記載の画像形成装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013029673A JP5994673B2 (ja) | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 露光装置および画像形成装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013029673A JP5994673B2 (ja) | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 露光装置および画像形成装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014159087A JP2014159087A (ja) | 2014-09-04 |

| JP5994673B2 true JP5994673B2 (ja) | 2016-09-21 |

Family

ID=51611207

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013029673A Expired - Fee Related JP5994673B2 (ja) | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 露光装置および画像形成装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5994673B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6477053B2 (ja) * | 2015-03-10 | 2019-03-06 | 富士ゼロックス株式会社 | ワイヤーボンディング方法及び基板装置の製造方法 |

| JP7207914B2 (ja) * | 2017-10-27 | 2023-01-18 | キヤノン株式会社 | 光プリントヘッドを備える画像形成装置 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007090721A (ja) * | 2005-09-29 | 2007-04-12 | Nippon Seiki Co Ltd | Ledプリントヘッド |

| JP5205839B2 (ja) * | 2007-07-04 | 2013-06-05 | 富士ゼロックス株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2011133773A (ja) * | 2009-12-25 | 2011-07-07 | Fuji Xerox Co Ltd | 露光装置及び画像形成装置 |

-

2013

- 2013-02-19 JP JP2013029673A patent/JP5994673B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014159087A (ja) | 2014-09-04 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US10712711B2 (en) | Drum cartridge in which first storage medium of toner catridge and second storage medium of drum catridge are aligned in mounting direction, and image forming apparatus to which drum catridge is mountable | |

| US7999838B2 (en) | Line head, image forming apparatus incorporating the same, and method of adjusting position of the same | |

| JP5186891B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| US8960853B2 (en) | Image forming apparatus and exposure device | |

| US11042103B2 (en) | Image forming apparatus having optical print head | |

| US9395671B1 (en) | Image forming apparatus and sheet transport device | |

| JP2011133773A (ja) | 露光装置及び画像形成装置 | |

| US8755715B2 (en) | Image forming apparatus having LED head and rotatable cover | |

| US11249434B2 (en) | Image forming apparatus including optical print head | |

| JP5994673B2 (ja) | 露光装置および画像形成装置 | |

| JP6051926B2 (ja) | 発光装置および画像形成装置 | |

| JP7024192B2 (ja) | 給電構造及び画像形成装置 | |

| US10015352B2 (en) | Exposure device having a plurality of first and second light emitting elements, LED head as the exposure device, image forming apparatus including the exposure device, and image reading apparatus | |

| US8416497B2 (en) | Lens array unit, optical head and information apparatus | |

| EP2085228B1 (en) | Image forming apparatus having a lens array. | |

| US10969732B2 (en) | Image forming apparatus including optical print head | |

| US20080225107A1 (en) | Line Head, and an Image Forming Apparatus and an Image Forming Method Using the Line Head | |

| JP6969284B2 (ja) | 露光装置及び画像形成装置 | |

| CN101470379A (zh) | 曝光头、图像形成装置 | |

| US7995084B2 (en) | Line head and an image forming apparatus using the line head | |

| US20200174420A1 (en) | Image forming apparatus including optical print head | |

| US12298679B2 (en) | Print head | |

| JP7067461B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP7027868B2 (ja) | 発光基板、露光装置及び画像形成装置 | |

| CN101497276A (zh) | 线式头用透镜阵列、线式头及图像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150819 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160426 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160510 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160701 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160726 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160808 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5994673 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |