JP5029679B2 - 画像転送装置および画像転送方法 - Google Patents

画像転送装置および画像転送方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5029679B2 JP5029679B2 JP2009281186A JP2009281186A JP5029679B2 JP 5029679 B2 JP5029679 B2 JP 5029679B2 JP 2009281186 A JP2009281186 A JP 2009281186A JP 2009281186 A JP2009281186 A JP 2009281186A JP 5029679 B2 JP5029679 B2 JP 5029679B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- display

- image

- image data

- projector

- window

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Description

・画像転送システムの構成

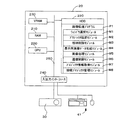

図1は第1の実施例に係る画像転送装置を含む画像転送システムの概略構成を示す説明図である。図2は第1の実施例に係る画像転送装置の内部構成を模式的に示す機能ブロック図である。図3は第1の実施例において用いられる画像投射装置の内部構成を模式的に示す機能ブロック図である。

画像転送装置20は、例えば、パーソナルコンピュータであり、表示ディスプレイ40、キーボードおよびマウスといった入力機器41と接続されている。画像転送装置20は、図2に示すように、中央処理装置(CPU)200、ランダムアクセスメモリ(RAM)210、ハードディスクドライブ(HDD)220、描画用メモリ(VRAM)230、入出力インターフェース240を備えている。CPU200、RAM210、HDD220、VRAM230および入出力インターフェース240は、共通のバス250を介して双方向通信可能に接続されている。

画像投射装置30は、既述の通り、例えば、プロジェクタである。プロジェクタ30は、図2に示すように、中央処理装置(CPU)300、ランダムアクセスメモリ(RAM)310、不揮発性メモリ(ROM)320、描画用メモリ(VRAM)330、画像表示部340、光学系350および入出力インターフェース360を備えている。CPU300、RAM310、ROM320、VRAM330、画像表示部340および入出力インターフェース360は、共通のバス370を介して双方向通信可能に接続されている。

図4は第1の実施例に係る画像転送装置によって実行される画像転送処理において実行される処理ルーチンを示すフローチャートである。図5は複数のウィンドウが表示される表示ディスプレイ上の画面の一例を示す説明図である。図6は図5に示される各ウィンドウの表示用画像データを格納するRAMのメモリ領域を模式的に示す説明図である。

・表示ディスプレイ40上に存在する全ウィンドウを列挙し、入力機器41を介して、各ウィンドウとプロジェクタとを対応付けることにより、あるいは、

・ウィンドウのタイトルバーにプロジェクタ選択用のボタンを表示し、ボタンの押し下げにより表示されるプロジェクタ選択メニューから所望のプロジェクタを指定することにより実現できる。

第2の実施例では、生成された表示用画像データを格納するための記憶領域に加えて、各プロジェクタ30に対して転送するためのプロジェクタ転送用記憶領域をRAM210上に確保する点において異なる。なお、画像データ転送装置20の構成に変わりはないので、第1の実施例において用いた符号と同一の符号を用いて、各構成の説明は省略する。また、第2の実施例における画像転送処理において第1の実施例における画像転送処理と同様の処理ステップについては、第1の実施例において用いた処理ステップと同一のステップ番号を付して詳細な説明は省略する。

第3の実施例では、接続されているプロジェクタ数に応じて表示用画像データを格納する記憶領域をRAM210に確保する点において、ウィンドウ数に応じて表示用画像データを格納する記憶領域をRAM210に確保する第1の実施例と異なる。

(1)上記各実施例において、生成された表示用画像データは所定のタイミングに繰り返し更新されてもよい。更新によってプロジェクタ30を介して投射される画像と、表示ディスプレイ40上におけるウィンドウとの整合性を図ることができる。また、ウィンドウがアクティブになったタイミングにて表示用画像データを生成(キャプチャ)するようにしてもよい。この場合には、表示用画像データの不要な更新を抑制することができる。また、更新のタイミングは、ウィンドウ、すなわち、コンテンツが動画に関わる場合には、他のコンテンツの場合と比較して短いタイミングであってもよく、また、転送データ量を低減するために差分データのみを転送するようにしてもよい。

20…画像転送装置

200…CPU

210…RAM

220…HDD

230…VRAM

240…入出力インターフェース

250…バス

30…画像投射装置

300…CPU

310…RAM

320…ROM

330…VRAM

340…画像表示部

350…光学系

360…入出力インターフェース

370…バス

40…表示ディスプレイ

41…入力機器

P1…画像転送プログラム

M1…ウィンドウ選択モジュール

M2…プロジェクタ指定モジュール

M3…格納制御モジュール

M4…表示用画像データ生成モジュール

M5…画像処理モジュール

M6…通信制御モジュール

M7…プロジェクタ情報取得モジュール

M8…接続プロジェクタ管理モジュール

M31…プロジェクタ情報送信モジュール

M32…描画モジュール

I33…プロジェクタ情報

CV…ケーブル

Claims (10)

- 複数の画像投射装置が接続され得る画像転送装置であって、

複数のコンテンツを表示可能な表示器と、

前記表示器に全部または一部が表示されている各コンテンツの全体画像を表示するための表示用画像データを生成する表示用画像データ生成部と、

記憶装置と、

前記表示器に表示されている複数のコンテンツの中から所望の複数のコンテンツを選択するための選択部と、

前記複数の画像投射装置の中から前記選択された各コンテンツを投射する画像投射装置をそれぞれ指定する指定部と、

指定された各前記画像投射装置と、前記選択された各コンテンツに対応する前記生成された各表示用画像データとを対応付けて前記記憶装置に格納する格納制御部と、

前記各画像投射装置に対して、対応付けられている前記各表示用画像データを転送する転送部とを備える画像転送装置。 - 請求項1に記載の画像転送装置において、

前記格納制御部は、前記表示器上に表示されているコンテンツの数に応じた、前記表示用画像データを格納するための記憶領域を前記記憶装置に確保する画像転送装置。 - 請求項2に記載の画像転送装置はさらに、

前記コンテンツの数に応じた前記表示用画像データを格納するための記憶領域において前記表示用画像データに対する画像処理を実行する画像処理部を備える画像転送装置。 - 請求項1または2に記載の画像転送装置において、

前記格納制御部は、前記接続されている画像投射装置の数に応じた、前記表示用画像データを格納するための記憶領域を前記記憶装置に確保する画像転送装置。 - 請求項4に記載の画像転送装置はさらに、

前記画像投射装置の数に応じた前記表示用画像データを格納するための記憶領域において前記表示用画像データに対する画像処理を実行する画像処理部を備える画像転送装置。 - 請求項2から請求項5のいずれかに記載の画像転送装置において、

前記格納制御部は、前記表示器の解像度に対応して前記記憶領域を前記記憶装置に確保する画像転送装置。 - 請求項2から請求項5のいずれかに記載の画像転送装置において、

前記格納制御部は、前記画像投射装置の解像度に対応して前記記憶領域を前記記憶装置に確保する画像転送装置。 - 請求項2に記載の画像転送装置において、

前記記憶領域は前記接続されている画像投射装置の配置に対応して確保されており、

前記格納制御部は、前記表示用画像データの容量が前記記憶領域の容量を超える場合には、前記表示用画像データを、隣接する前記画像投射装置に対応する複数の記憶領域に格納する画像転送装置。 - 請求項4から請求項8のいずれかに記載の画像転送装置はさらに、

接続されている画像投射装置に関する情報を管理する管理部を備え、

前記格納制御部は前記管理部から、前記接続されている画像投射装置の数に関する情報を取得する画像転送装置。 - 画像転送方法であって、

表示器に全部または一部が表示されている各コンテンツの全体画像を表示するための表示用画像データを生成し、

前記表示器に表示されている複数のコンテンツの中から所望の複数のコンテンツを選択し、

前記複数の画像投射装置の中から前記選択された各コンテンツを投射する画像投射装置をそれぞれ指定し、

指定された各前記画像投射装置と、前記選択された各コンテンツに対応する前記生成された各表示用画像データとを対応付けて記憶装置に格納し、

前記各画像投射装置に対して、対応付けられている前記各表示用画像データを転送する画像転送方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009281186A JP5029679B2 (ja) | 2009-12-11 | 2009-12-11 | 画像転送装置および画像転送方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009281186A JP5029679B2 (ja) | 2009-12-11 | 2009-12-11 | 画像転送装置および画像転送方法 |

Related Parent Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007259057A Division JP4453736B2 (ja) | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 画像転送装置および画像転送方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010108511A JP2010108511A (ja) | 2010-05-13 |

| JP2010108511A5 JP2010108511A5 (ja) | 2010-11-18 |

| JP5029679B2 true JP5029679B2 (ja) | 2012-09-19 |

Family

ID=42297821

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2009281186A Expired - Fee Related JP5029679B2 (ja) | 2009-12-11 | 2009-12-11 | 画像転送装置および画像転送方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5029679B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6988060B2 (ja) * | 2016-05-25 | 2022-01-05 | 株式会社リコー | 画像処理装置、画像処理システム、画像処理方法及びプログラム |

| JP7329746B2 (ja) * | 2016-09-15 | 2023-08-21 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 画像表示システム |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH09128178A (ja) * | 1995-10-27 | 1997-05-16 | Nec Corp | 画面投影表示システム |

| JPH11134161A (ja) * | 1997-10-30 | 1999-05-21 | Oki Electric Ind Co Ltd | マルチウィンドウ用全画面変換装置 |

| JP2000339130A (ja) * | 1999-05-31 | 2000-12-08 | Casio Comput Co Ltd | 表示制御装置及び表示制御プログラムを記録した記録媒体 |

| WO2002067102A1 (fr) * | 2001-02-22 | 2002-08-29 | Fujitsu Limited | Processeur de données, logique de commande de l'affichage du processeur de données, support d'enregistrement, et logiciel |

| JP2007240813A (ja) * | 2006-03-08 | 2007-09-20 | Seiko Epson Corp | 画像表示システム、画像表示装置、画像表示方法および画像表示プログラム |

-

2009

- 2009-12-11 JP JP2009281186A patent/JP5029679B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2010108511A (ja) | 2010-05-13 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4458143B2 (ja) | 画像転送装置および画像転送における画像表示制御方法 | |

| JP4591568B2 (ja) | 画像表示制御方法、画像供給装置及び画像表示制御プログラム | |

| JP4803217B2 (ja) | 画像表示システム、画像供給装置、制御方法及び制御プログラム | |

| US6828986B2 (en) | Image display device and method for displaying an image on the basis of a plurality of image signals | |

| JP5570300B2 (ja) | 投影装置及びプログラム | |

| JP2008146495A (ja) | 表示制御システム、表示制御装置、表示制御方法および表示制御プログラム、画像出力装置、画像出力方法および画像出力プログラム、ならびに、表示装置 | |

| JP2008226257A (ja) | 画像指定ファイルの作成およびこれを用いた画像の再生 | |

| JP2004264769A (ja) | 情報処理装置およびプログラム | |

| US20060075362A1 (en) | Image processing apparatus, method, and recording medium on which program is recorded for displaying thumbnail/preview image | |

| JP4453736B2 (ja) | 画像転送装置および画像転送方法 | |

| JP2008123408A (ja) | 投影装置、プログラム、投影方法、並びに投影システム | |

| JP5263419B2 (ja) | 画像供給装置、画像表示制御プログラム及び画像表示制御方法 | |

| JP7254477B2 (ja) | 表示装置およびその制御方法 | |

| JP5365541B2 (ja) | 画像転送装置および画像転送における画像表示制御方法 | |

| JP5029679B2 (ja) | 画像転送装置および画像転送方法 | |

| JP5338697B2 (ja) | 画像転送システムおよび画像転送システムにおける画像転送方法 | |

| JP2007041109A (ja) | 表示制御装置及び表示制御方法 | |

| WO2009113676A1 (ja) | 画像表示システム及び同システムに用いる表示装置、並びに情報処理方法 | |

| JP2008118317A (ja) | 投影装置 | |

| JP2009093541A (ja) | 画像処理装置、画像処理方法及びそれらの機能を実現するためのコンピュータプログラム並びにそのコンピュータプログラムを記録した記録媒体 | |

| JP4947203B2 (ja) | 画像供給装置及び画像表示プログラム | |

| JP2020035176A (ja) | 投影装置、投影装置の制御方法、プログラム、および記憶媒体 | |

| JP2012022325A (ja) | 画像表示システム、画像供給装置、画像表示装置、制御方法及び制御プログラム | |

| JP7197875B1 (ja) | プログラム、画像処理方法及び画像処理装置 | |

| JP2012147184A (ja) | 携帯情報処理装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20101004 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20101004 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20111108 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120110 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120529 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120611 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5029679 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150706 Year of fee payment: 3 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |