JP4783485B2 - 自動給水システム - Google Patents

自動給水システム Download PDFInfo

- Publication number

- JP4783485B2 JP4783485B2 JP2000025155A JP2000025155A JP4783485B2 JP 4783485 B2 JP4783485 B2 JP 4783485B2 JP 2000025155 A JP2000025155 A JP 2000025155A JP 2000025155 A JP2000025155 A JP 2000025155A JP 4783485 B2 JP4783485 B2 JP 4783485B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- water supply

- water

- predetermined time

- supply system

- moisture

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Control Of Non-Electrical Variables (AREA)

- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、給水対象の水分の有無を検出し、その結果により自動的に給水を行う自動給水システムに関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、給水対象の給水に関する技術として、例えば実開平2−17054号のように、土壌中の水分の含有量を対向する電極間の抵抗により検出し、給水開始を報知するランプ若しくはブザーが設けられた植木鉢がある。

【0003】

しかし、前記植木鉢に関する技術は、長期不在の場合などにランプ或いはブザーで報知したとしても何等役に立たず、植物を枯らしてしまうという不具合を生ずる。また、特別な給水方法等について何ら開示されておらず、前記報知手段による報知に応じて人為的に給水しなければならないものであり、広大な緑化エリアの場合などは給水作業が大変であった。

【0004】

そして、上記不具合を解消するために、多数の出願がなされている。例えば実開昭62−16257号のように、予め定められた時間間隔で自動的に給水を行う自動給水システムがある。しかし、前記自動給水システムは降雨等を何ら考慮しておらず、例えば植木鉢内の土壌や貯水トレー等の給水対象に存在する水分量に関係なく、所定量の水分を決まった時間になると給水してしまうため、給水過多となる可能性が高く、給水過多により根腐れ等を起こし、結果的に植物を枯らしてしまうという不具合を生ずる。

【0005】

また、例えば実開平5−4862号のように、土壌中の水分量を検出し、検出結果に応じて自動的に給水を行う装置がある。しかし、前記自動給水装置は、所定箇所の土壌中の水分量を検出して給水を行うため、土壌の表面、中央、底方、又は植物の葉に隠れた陰の部分か、日向の部分か、又は晴天か雨天か等、土壌のどの箇所の水分量を検出するかによりかなりの誤差が生じ、実際には本当に水分が足りていないのか否かの判断が難しい。例えば土壌の表面に水分センサーを設ける場合は晴天時に乾燥しやすいく、少量の降雨があった場合は表面により水分が含有される。また、土壌の中心から下方では、晴天時も乾燥しにくく、且つ少量の降雨があった場合は、表面よりも乾燥している状態となり、どの箇所の水分量により給水を行うかの判断が難しい。又前記構成では土壌中のどこかには水分が存在するため、植物が必ず水分を吸収できる状態が維持されている。このため、植物にストレスを与えることができず、細長い貧弱な植物が育ってしまうという不具合が生じてくる。

【0006】

かような上記不具合を解消するため、例えば実開昭61−74359号の自動給水制御装置では、給水層に植木鉢を載置して、この給水層内の水分の上限及び下限状態を検出し、水分が下限値に達した後の一定時間経過後に給水を開始するものがある。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、上記自動給水制御装置は、前記一定時間の経過を植物の出荷時等に慣らしておくためのもので、植物自体にストレスを与えるために行われるものではない。また、降雨等のことは何ら開示されておらず、降雨により給水層内の水分量が上限値に達した場合でも一定時間経過後に給水を行ってしまうため、水道料金が高くなると共に、根腐れ等を起こし、結果的に植物を枯らしてしまうという不具合を生ずる。

【0008】

本発明は上記従来技術の問題点に着目してなされたものであり、できるだけ正確な給水対象の水分量を検出して、植物をできるだけ自然の状態と近い状態で栽培可能とし、丈夫な植物を栽培することを可能にする自動給水システム、更には最小限の給水で植物を栽培可能とし、水分の無駄使いをなくすことを可能にする自動給水システムを提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】

本発明の自動給水システムは、少なくとも、給水対象の水分が不足したことを水分センサーにより検出し、該検出に応じて第一タイマー部が、植物に対して前記植物に適する水分不足ストレスを継続的に与えるストレス期間である第一所定時間を計測すると共に、該第一所定時間の計測中に該水分センサーによる給水対象の水分状態の検出を継続し、該第一所定時間内に該水分センサーにより水分が充足したことを検出しない場合に該第一所定時間の経過後に給水手段で給水し、該第一所定時間内に水分が充足したことを検出した場合に該第一タイマー部による該第一所定時間の計測を初期化することを特徴とする。

【0010】

例えば自動給水システムは、給水対象の水分の有無を検出するための水分センサー、水分センサーの測定値に応じて給水手段の動作を制御する制御手段、前記制御手段に水分センサーによる水分なしの検出結果の入力に応じて第一所定時間を計測する第一タイマー部を備え、第一タイマー部による第一所定時間の計測終了までの間に水分センサーにより所定量の水分を検出しなかった場合は、給水手段に対して給水開始信号を出力すると共に、第一タイマー部による第一所定時間の計測終了までの間に水分センサーで所定量の水分を検出した場合は、少なくとも制御手段の第一タイマー部を初期化するものである。

【0011】

さらに上記自動給水システムは、前記給水の開始と同時に若しくは給水開始後に前記水分センサーにより水分が充足したことを検出したと同時に、第二タイマー部で第二所定時間を計測し、該第二所定時間の経過後に給水を停止することを特徴とする。

【0012】

例えば制御手段に第二タイマー部を設け、前記第二タイマー部は給水開始信号の出力と同時に第二所定時間を計測し、第二タイマー部の第二所定時間の計測後に給水手段に対して給水停止信号を出力する、若しくは前記第二タイマー部は給水開始信号の出力後に水分センサーにより水分を検出すると第二所定時間を計測し、第二タイマー部の第二所定時間の計測後に給水手段に対して給水停止信号を出力するようにする。

【0013】

また、上記自動給水システムは、前記給水手段の水路に流量計を設置し、給水開始後に該流量計の計測値が予め定められた流量値に達することにより給水を停止することを特徴とする。例えば、給水手段と給水対象の間の水路に流量計を設置すると共に、制御手段は給水開始信号の出力後に流量計による計測値が予め定められた流量値に達することにより、給水手段に対して給水停止信号を出力する構成とする。流量値の設定条件は手動或いは自動で変更可能に構成すると好適である。

【0014】

さらに上記自動給水システムは、給水対象が1若しくは複数からなる場合等に於いて、前記水分センサーを所要箇所に複数設置し、前記給水対象の水分が不足する検出結果となる該水分センサーが所定個数になることにより検出し、前記第一タイマー部が前記第一所定時間を計測することを特徴とする。

【0015】

例えば給水対象が複数からなる場合に、水分センサーを複数の給水対象の任意箇所に任意個数設置し、水分の有無が任意個数設置された水分センサーの内の予め定められた個数の水分センサーに基づき検出されることにより、水分の有無が判断されるものである。任意個数設置された前記水分センサーの内の予め定められた個数は自在に設定可能に構成するとよい。より好適には、少なくとも2個以上設けられている水分センサーを複数の給水対象中で条件の異なる箇所に設置するようにする。

【0016】

さらに上記自動給水システムは、前記給水対象は複数のブロックに分割されており、前記水分センサーによる水分が不足することの検出が該ブロック毎に行われ、水分不足が検出された該ブロックに給水を行うことを特徴とする。

【0017】

また、上記自動給水システムは、前記給水対象は複数のブロックに分割されており、前記水分センサーによる水分が不足することの検出が該ブロック毎に行われ、水分不足が検出されることにより給水対象全体に対して該ブロック毎に予め定められた順で給水を行う、即ちリレー方式で給水を行うことを特徴とする。

【0018】

例えば1或いは複数の給水対象が複数の給水単位からなり、1以上の給水単位を含む複数のブロックに予め分割され、ブロック毎の水分センサーによる検出結果に応じて、給水手段が水分不足が検出されたブロックに給水開始及び給水停止可能に構成され、或いは1或いは複数のブロックから水分センサーによって水分不足が検出された結果に応じて、給水手段が給水対象全体に対してブロック毎に予め定められた順で給水開始及び停止を行い、加えてこれらを繰り返し行うようにする。

【0019】

また、上記自動給水システムに於いては、第一所定時間と第二所定時間の少なくとも一方若しくは両方を条件によって手動設定或いは自動設定可能な構成とする、或いは第一タイマー部と第二タイマー部を1つのタイマー部にして時間計測する構成とする、或いは水分センサーが少なくとも2つの導電性材間の電気抵抗によって水分の有無を検出する構成とし、更には制御手段において水分センサーの検出方式である電気抵抗値を条件にして手動設定或いは自動設定可能な構成とすることができる。

【0020】

さらに上記自動給水システムは、テストモードへの切替手段を有し、該テストモードは給水開始から給水停止までのサイクルが通常よりも短く設定されていることを特徴とする。即ち、制御手段にテストモードへの切替手段を設け、切替手段は水分センサーが水分不足を検出している時等にテストモードへ切替可能に構成し、テストモード時には給水開始から給水停止までの1サイクルの時間等を通常よりも短く設定する構成等とする。

【0021】

例えば上記構成として、テストモード時には第一タイマー部が第一所定時間よりも短い第三所定時間(換言すれば通常よりも短い第一所定時間)を計測して、第三所定時間の計測終了後に給水手段に給水開始信号を出力して給水すると共に、給水開始信号出力と同時に若しくは給水開始信号出力後に水分センサーにより水分が充足したことを検出すると同時に、第二タイマー部が第二所定時間よりも短い第四所定時間を計測して、第四所定時間の計測終了後に給水手段に給水停止信号を出力して給水を停止する。

【0022】

また、上記自動給水システムに於いては、第三所定時間と第四所定時間の少なくとも一方若しくは両方を条件によって手動設定或いは自動設定可能な構成とする、或いは制御手段に報知手段を設ける若しくは制御手段を別体に設けられた報知手段と接続可能な構成とする、或いは制御手段に少なくとも制御手段の制御内容を記憶する記憶部を設け、記憶部は停電時に記憶内容を保持可能にする構成にし、更には制御手段に出力手段を設ける若しくは制御手段を別体に設けられた出力手段と接続可能に構成し、前記記憶部に記憶された内容を印字出力可能に構成する、或いは制御手段に給水を自動的に行う自動給水か手動で行う手動給水かを設定可能な給水方法設定手段を設ける構成とすることができる。

【0023】

さらに上記自動給水システムは、前記給水対象が、例えば上面が開放している植物栽培コンテナの下方に設けられている貯水トレー内空間であることを特徴とする。

【0024】

さらに上記自動給水システムは、前記貯水トレーの底面上方に水分センサー載置台を設け、該水分センサー載置台上に前記水分センサーを載置することを特徴とする。

【0025】

【作用】

本発明の自動給水システムは、給水対象の水分を水分センサーにより検出し、水分無しなど水分が不足することを検出した場合に、第一所定時間を第一タイマーで計測し、第一タイマーが第一所定時間の計測終了までの間に水分無しなど水分が不足する状態を維持した場合に、給水開始信号を出力すること等で給水手段で給水するため、第一所定時間の間に植物に対してストレスを与えることが可能となり、自然に近い状態で植物を栽培することができる。

【0026】

さらに第一所定時間内に水分有りなど水分が充足することを検出した場合には、作動中である第一タイマーが初期化されるため、降雨等によって水分が補給された場合などには新たな給水をすることがなく、これは根腐れ防止に役立つと共に、無駄な水分を使用することがなくなる。

【0027】

また、給水開始信号の出力等による給水と同時に、若しくは給水が開始された後に新たに水分センサーにより水分有りなど水分が充足する状態を検出すると同時に、第二所定時間を第二タイマーで計測し、第二所定時間の経過後に給水手段に給水停止信号を出力すること等で給水を停止するため、給水時に予め定められた水分量のみを給水することが可能となり、無駄な水分を使用することがなくなる。又流量計による流量の計測値が所定値に達したときに給水を停止すること等によっても、予め定められた水分量のみを給水することが可能で、無駄な水分を使用することがなくなる。

【0028】

また、水分センサーを所要箇所に複数設置し、給水対象の水分が不足する一定値を示す水分センサーが定められた所定個数になることにより、第一タイマー部が第一所定時間を計測することにより、より正確に水分の有無の検出結果が得られ、植物を枯らす可能性が低くなる。

【0029】

また、水分センサーを少なくとも2個設け、例えば陰と日向、屋根のある場所と屋根のない場所、給水手段に近い場所と遠い場所など条件の異なる箇所に設置することで、より正確に水分の有無を検出することが可能となる。つまり、屋根のある場所等は、晴天時には、陰となり給水対象内の水分の減る量が少なく、多量に水分が存在し、逆に屋根のない場所等は、日向となり給水対象内の水分の減る量が多く、少量しか水分が存在しない状態となる。また、雨天時は、屋根のある場所には水分が貯まりにくいため、給水対象内の水分量が屋根のない場所よりも少なくなってしまうことがある。従って、上記のように条件の異なる箇所に設置することにより、正確な水分量を把握することが可能となる。

【0030】

また、給水対象を複数のブロック毎に分割し、給水開始及び停止をブロック毎に行うことにより、水分を必要としているブロックのみに水分を給水することができ、無駄な水分を使用することがなくなる。又ブロック毎に分割した給水対象に順次給水を行うようにすることで、全て一括して給水するよりも水圧低下を起こさず、確実に水分の給水を行うことが可能となる。

【0031】

また、第一所定時間と第二所定時間の少なくとも一方を条件により手動或いは自動設定可能にすることにより、第一所定時間は、季節、植物の栽培場所、緯度、経度等に応じて設定することができ、第二所定時間は、植物の栽培面積等により設定することができ、より植物にあった栽培方法を選択することが可能になると共に、何処ででも植物を栽培可能となって、且つ無駄な水分を使用することがなくなる。又、第一タイマーと第二タイマーを1つのタイマー部で構成することで、制御手段を小型化することが可能となり、設置場所に困ることがない。

【0032】

また、導電性材間の電気抵抗値に基づく水分センサーで水分量の検出を行い、この電気抵抗値を条件にして手動或いは自動設定可能に構成しているため、給水対象の設置場所等の湿度等を考慮することが可能で、且つユーザーの希望にあった植物栽培を本システムのみで実施することが可能となる。

【0033】

また、テストモードへの切替手段を設け、例えば水分センサーにより水分不足を検出している状態でテストモードに切替え、第一所定時間よりも短い第三所定時間を計測して、第三所定時間の計測終了と同時に給水手段に対して給水開始信号を出力し、給水開始信号出力と同時に、或いは給水開始信号出力後に水分センサーにより水分有り等を検出したと同時に、第二所定時間よりも短い第四所定時間を計測し、第四所定時間の計測終了と同時に給水手段に対して給水停止信号を出力すること等により、施工終了時或いは施工中に、短時間で給水システムが正常に作動するか否かの確認をすることが可能となる。

【0034】

上記に於いて、第三所定時間と第四所定時間の少なくとも一方を条件により手動設定或いは自動設定することにより、施工人数等に応じて、容易に動作確認をすることが可能となる。

【0035】

また、制御手段に例えば表示部や警報部等の報知手段を設けること等により、自動給水システムの動作状況を容易に把握することができると共に、システムの動作結果を把握することができ、システムの誤動作等を一目で認識することが可能となる。

【0036】

また、制御手段に記憶部を設け、この記憶部を停電時等の異常時に記憶内容を保持可能とし、復旧時に保持した内容から再開するように構成することにより、第一所定時間或いは第二所定時間が異常に長くなったり短くなるという不具合を解消することが可能となると共に、根腐れや水不足により植物が枯れてしまうという不具合を解消することが可能となる。更に前記記憶部に記憶されている内容を印刷物等で出力可能に構成することで、制御手段の動作結果を把握することが可能となり、システムの誤動作等を一目で認識することができると共に、設定内容も一目で認識することができる。

【0037】

また、植物栽培コンテナの下方に設けられた貯水トレー内空間を給水対象として、貯水トレー底面に設けられている水分センサー載置台に水分センサーを載置することにより、より正確な水分量を検出することができ、植物栽培コンテナ等から発生する可能性のあるゴミ等による誤動作を未然に防止することが可能となる。

【0038】

【発明の実施の形態】

本発明の自動給水システムの具体的な実施形態を図面に沿って説明する。なお下記実施形態の自動給水システムは、植物栽培コンテナを載置した貯水トレー内空間を給水対象とする場合について説明するが、給水対象を植物栽培コンテ内の土壌とするなど下記実施形態に限定されるものではない。

【0039】

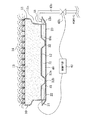

図1から図11及び図25、図26は本発明の給水対象が1つである場合の実施形態であり、図1から図5は第1実施形態を示している。図1は第1実施形態の自動給水システムを示す全体構成図、図2は前記自動給水システムのシステムブロック図である。

【0040】

本実施形態の自動給水システムは、図1に示すような上面が開放した植物栽培コンテナ10が貯水トレー20に載置されている底面給水型の植栽栽培ユニットに給水を行うものである。

【0041】

植物栽培コンテナ10は平面視略方形で上面が開放した箱体であり、側面11に内向きへこみ部11aが形成されていると共に、底面12には頂部に吸水孔12bが穿設されている吸水凸部12aと吸水凸部12aより突出した脚部12cが設けられ、その内部に配設された土壌13に植物14が植えられている。後述するように植物栽培コンテナ10を複数敷設した場合、内向きへこみ部11a・11a間及び貯水トレー20上に空間部33が形成され、この空間部33に水分センサー41と制御手段42とを結ぶ有線、或いは給水パイプ43aなどを介在させることが可能であり、美観に優れた外観を維持することができる。

【0042】

上面が開放した貯水トレー20は、主としてテーパ状に形成され且つ高さが植物栽培コンテナ10の側面11より低い側面21と底面22とからなり、底面22上には水分センサー41が配設され、内部には40aを水面とする水分40が貯水されている。

【0043】

植物栽培コンテナ10が貯水トレー20の底面22上に載置された状態では、植物栽培コンテナ10の底面12と水面40aとの間に空気層31が形成され、吸水凸部12aより突出した脚部12cにより、貯水トレー20の側面21頂部より植物栽培コンテナ10の底面12が高い位置に維持されていると共に、吸水凸部12aの頂部と貯水槽トレー20の底面22との間に空間部32が形成されている。

【0044】

そして、前記貯水トレー20内に貯水された水分40は、植物栽培コンテナ10の吸水孔12bから毛細管現象で吸い上げられ、植物栽培コンテナ10内の土壌13及び植物14に水分40を給水する構成である。なお図1には省略したが、植物栽培コンテナ10の底面12には排水及び通気のための孔が例えば複数穿設され、前記孔により植物栽培コンテナ10内の余剰水を貯水トレー20内に送ることができると共に、空気層31から空気を植物栽培コンテナ10内の土壌13に送ることができ、植物の根腐れを防止することが可能である。

【0045】

さらに貯水トレー20の底面22上に設けられた水分センサー41は、図1及び図2に示すように、制御手段42にインターフェイスI/Fを介して有線で接続されており、さらに制御手段42は給水手段43の給水パイプ43aの給水を制御する電磁バルブ43bにインターフェイスI/Fを介して有線で接続され、電磁バルブ43bの開閉は制御手段42で制御される。前記給水パイプ43aは水源から貯水トレー20内に水分40を供給するもので、その先端にある給水口は貯水トレー20内に向けてある。なお本自動給水システムに於ける制御手段42と水分センサー41及び電磁バルブ43b等との接続は有線に限らず、無線とすることも可能である。

【0046】

水分センサー41の検出部41aは、少なくとも2つからなる電極体(導電性材)を所定間隔開けて配置され、前記電極体間に電気を流したときの抵抗値で水分量を検出するものであり、水分がある程度存在するときには電極体間の抵抗値が小さくなる。一方、水分が少なくなると空気で絶縁されるため電極体間の抵抗値が大きくなる。そして、電極体間の抵抗値が一定値に達した或いは超えた場合に水分が不足している状態を検出すると共に、一定値に達した或いは超えない場合に水分が充足している状態を検出し、水分の有無を検出するものである。

【0047】

前記一定値は後述する制御手段42の設定部42bで所要値に設定することが可能であり、例えば前記一定値を600kΩと設定した場合、設定した600kΩに達する或いは超えると水分不足を検出し、給水手段43で給水される或いは降雨等により水分が補給されると電極体間の抵抗値が小さくなり、600kΩより小さくなると水分が充足したことを検出する。前記一定値で水分不足を検出するための一定値と水分充足を検出するための一定値をそれぞれ異なるように設定してもよく、例えば600kΩと500kΩに設定するようにしても良い。かような設定により、水分不足状態から所定量の水分が給水或いは降雨により補給されなければ、必要量の水分を確実に補給することが可能となる。

【0048】

本実施形態の制御手段42は、図2に示すように、主としてCPU42aに設定部42b、タイマー部42c、表示部42d、所要事項を記憶するRAMやROMが接続されたものであり、CPU42aに接続されたインターフェイスI/Fを介してそれぞれ水分センサー41及び給水手段43に接続されている。

【0049】

設定部42bは制御手段42で必要な内容を設定する部分であり、水分センサー41の抵抗値と比較する一定値、後述する第一所定時間及び第二所定時間等様々な設定を行う部分である。タイマー部42cはCPU42aの指示で所定時間の計測を行う部分であり、本実施形態に於いては少なくとも後述する第一所定時間を計測する第一タイマー部と第二所定時間を計測する第二タイマー部を含むものである。表示部42dはタイマー部42cの作動状況など所要の内容を表示する部分で、例えばLED、液晶画面等であり、表示部42dに動作内容を随時表示することにより自動給水システムが正常に作動しているか一目で認識することが可能となる。尚、制御手段42には報知手段を設け、異常が検出された場合に報知するようにしてもよい。

【0050】

給水手段43は給水パイプ43aで水分を供給し、給水パイプ43aに設けられた電磁バルブ43bで給水を制御するものである。給水手段43の電磁バルブ43bはインターフェイスI/Fを介して制御手段42のCPU42aに接続されており、電磁バルブ43bの開閉ひいては給水手段43による給水は制御手段42で制御される。

【0051】

次に、上記構成の自動給水システムで自動給水処理を行う過程について説明する。図3は前記自動給水システムに於ける制御手段及び給水手段の処理を示すフローチャート、図4は前記自動給水システムで給水される場合のタイムチャート、図5は前記自動給水システムで給水されない場合のタイムチャートである。

【0052】

まず、図3に示すように、制御手段42のCPU42aが初期化されている状態に於いて(S101)、水分センサー41の検出部41aが電極体間の抵抗値を連続して或いは所定時間毎等に計測し、検出結果である前記抵抗値は水分センサー41から初期化されたCPU42aに入力される。CPU42aは抵抗値が入力されたか判断し、抵抗値が入力されたことを認識すると、CPU42aは入力された抵抗値と設定部42bで設定された所定の一定値との比較を行う。

【0053】

前記抵抗値と前記一定値を比較した結果、抵抗値が前記一定値を超える或いは抵抗値が一定値に達した場合には、タイマー部42cの第一タイマー部が作動して第一所定時間の計測を開始する(S103)一方で、抵抗値が前記一定値を超えない或いは達しない場合には再び新たに入力された抵抗値と前記一定値の比較を繰り返す(S102)。

【0054】

そして、第一タイマー部が第一所定時間の計測を終了するまでの間、水分センサー41から新たに計測された抵抗値が入力されて前記一定値の比較が連続して行われ、第一所定時間内に於ける入力された抵抗値と前記一定値の比較の結果、各抵抗値が前記一定値を超える或いは各抵抗値が前記一定値に達している限り第一所定時間の計測及び新たな抵抗値と前記一定値の比較を継続し、入力された抵抗値が前記一定値を超えない或いは抵抗値が前記一定値に到達しない場合には、第一タイマー部は第一所定時間の計測を停止するなど制御手段42が初期化された状態に戻る処理が行われ、前記処理は第一所定時間の計測終了まで行われる(S104)。

【0055】

ついで、第一所定時間の間、連続して入力された抵抗値が全て前記一定値を超え或いは抵抗値が全て前記一定値に到達し、第一所定時間の計測が終了した場合には(S105)、給水手段43の電磁バルブ43bを開放状態にする給水開始信号がCPU42aから出力され(S106)、CPU42aの制御でタイマー部42cの第二タイマー部が第二所定時間の計測を開始する(S107)。給水手段43に於いては、給水開始信号の入力(S201)によって電磁バルブ43bが開放され、給水パイプ43aによる貯水トレー20内への給水が開始される(S202)。

【0056】

第二所定時間の計測が終了して第二タイマー部の作動が終了すると(S108)、CPU42aは電磁バルブ43bを閉鎖状態にする給水停止信号がCPU42aから出力され、初期化状態に戻る(S109)。前記給水停止信号の入力(S203)によって、電磁バルブ43bは閉鎖状態になり、給水パイプによる貯水トレー10内への給水が停止する(S204)。上記処理は自動的に繰り返して行われ、貯水トレー20への給水が自動的に管理される。

【0057】

上記処理に於いて給水される場合のタイムチャートは、図4に示すように、入力された抵抗値が一定値を超えた状態になると第一タイマー部が作動開始してON状態となり、第一所定時間の計測を開始し、第一所定時間経過後に第一タイマー部がOFF状態となる。そして、第一タイマー部がOFF状態になると同時に、給水開始信号が一瞬ON状態になって出力されることで給水手段43がON状態で給水を開始すると共に、第二タイマー部がON状態になって第二所定時間の計測を開始する。第二所定時間の計測中には、給水された水分で水分センサー41で計測する抵抗値が前記一定値を超えないことになる。次いで、第二所定時間の計測が終了して第二タイマー部がOFF状態になると同時に、一瞬ON状態になって給水停止信号を出力され、給水手段43がOFF状態になって給水を停止することになる。

【0058】

また、給水されない場合のタイムチャートは、図5に示すように、入力された抵抗値が一定値を超えた状態となると第一タイマー部が作動開始してON状態となり、第一所定時間を計測開始する。そして、第一所定時間の計測終了までの間に抵抗値が前記一定値を超えないことになり、第一タイマー部がOFF状態となって計測を終了する。これは一旦は水分が不足することを検出したが、第一所定時間計測中に降雨、或いは人為的な給水等が行われた場合である。

【0059】

上記第1実施形態の自動給水システムを使用することにより、水分センサー41によって水分が不足する状態を検出すると第一所定時間を計測し、水分が不足する第一所定時間のストレスを植物に対して与えることができ、出来るだけ自然に近い状態で丈夫な植物を栽培することが可能となる。また、第一所定時間の計測中に降雨等で水分が不足する状態が解消された場合には給水を中止することができ、根腐れを防止できる。また、前記給水中止及び第二タイマー部の第二所定時間計測による給水時間の設定及び管理が可能であるため、余計な給水をする必要がなく、植物栽培維持費を削減することができる。

【0060】

また、第一所定時間と第二所定時間の両方或いは少なくとも一方を設定部42bで設定する構成により、植物の種類や設置場所、環境に応じて植物に対してよりよい環境を作り上げることができ、且つユーザーの希望を取り入れることが可能となる。例えば第一所定時間を1週間等長めに設定し、第二所定時間は給水対象の大きさにもよるが、1時間等短めに設定することができる。

【0061】

なお、本実施形態に於いては第二所定時間を計測し、第二所定時間の経過後に給水を停止する構成としたが、例えば給水パイプ43aからなる水路に流量計を設置し、給水開始後に前記流量計の計測値が予め定められた流量値に達する或いは超えることにより給水を停止する等の構成としても、所定量の給水が確実に行われて良好である。

【0062】

次に、本発明の自動給水システムの第2実施形態について、上記第1実施形態と異なる箇所を中心に説明する。図6から図8は第2実施形態を示し、図6は第2実施形態の自動給水システムに於ける制御手段及び給水手段の処理を示すフローチャート、図7はその自動給水システムで給水される場合のタイムチャート、図8はその自動給水システムで給水されない場合のタイムチャートである。

【0063】

本実施形態の自動給水システムは基本的には第1実施形態同様であるが、タイマー部42cの第二タイマー部の作動開始時期を異ならせた実施形態である。即ち、制御手段42で給水開始信号を出力し(S106)、その後に水分センサー41から入力される各抵抗値を順次前記一定値と比較し、給水により所要の水分量が確保されて、入力された抵抗値が前記一定値を超えなくなった或いは到達しなくなったとき(S110)、つまり確実に給水されたことを確認した後に、第二タイマー部が作動を開始して第二所定時間の計測を開始する(S107)。

【0064】

そのため、タイムチャートに於いては、図7に示す給水される場合に、第一タイマー部が停止して第一所定時間の計測が終了した後にも第二タイマーは作動せず、入力された抵抗値が前記一定値を超えなくなったときに第二タイマー部が作動して第二所定時間の計測を開始しており、第一タイマー部の計測終了時期と第二タイマー部の計測開始時期にタイムラグが生じている。なお図7及び図8のタイムチャートの他の特性は上記第1実施形態と同様である。

【0065】

上記第2実施形態を使用することにより、給水パイプ43a内に水分が残存する場合と残存しない場合とで、給水される水分量が異なることを未然に防止することが可能となり、確実に貯水トレー20内に必要量だけの給水をすることが可能となる。即ち、給水パイプ43a内に水分が残存しない場合は給水対象までに水分が到達するまでに時間を要し、逆に給水パイプ43a内に水分が残存する場合は給水対象までに水分が到達するまでに時間を要しないが、これに起因する給水量の誤差を無くすることが可能となり、給水量を一定に保つことができる。

【0066】

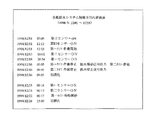

次に、本発明の自動給水システムの第3実施形態について説明する。図9から図11は第3実施形態を示し、図9は第3実施形態の自動給水システムのシステムブロック図、図10は自動給水システムの出力手段による自動給水システム制御年間内容に関する帳票、図11は自動給水システムの出力手段による設定内容確認表である。

【0067】

本実施形態の自動給水システムでは、図9に示すように、図2の自動給水システムの構成に加え、制御手段42に於いてCPU42aに記憶部42eが接続されていると共に、CPU42aは更にインターフェイスI/Fを介して出力手段44のプリンター44aに接続されている。なお制御手段42は別体の出力手段44に接続されているが、制御手段42と出力手段44を一体とすることも可能である。

【0068】

記憶部42eは制御手段42による制御内容を随時記憶する部分で、例えばタイマー部42cでの計測中に停電等が発生した場合にその時点に於ける計測状況を記憶し、停電が回復した後に停電時の計測状況から再びカウントが行えるように構成されている。即ち、第一所定時間の計測中に停電が起こった場合は、第一所定時間の計測状況を記憶し、停電復旧後に前記計測状況から第一所定時間の計測を開始するようになっているため、停電時に第一所定時間のカウントが初期化されて給水されない時間が長期になることを未然に防止できる。又第二所定時間に対しても上記構成により、給水される時間が長期になることを未然に防止できる。

【0069】

出力手段44のプリンター44aは、記憶部42eに記憶された内容や設定部42bで設定した内容等を出力可能な部分であり、例えば図10に示すような制御手段42が年間に行った制御内容の詳細に関する帳票や、図11に示すような自動給水システムの設定内容をプリントアウトした設定内容確認表を出力することができる。

【0070】

図10の年間制御内容帳票には日時と制御内容が記載されており、制御手段42が初期化されるまでの動作を1動作として区別して印字され、又設定内容が自動或いは手動で変更された場合にその変更日時と変更内容が印字されて出力されるので、自動給水システムが正常に作動しているか否かを年間を通して認識することが可能となる。前記帳票では、例えば1998年1月14日の午前9時5分に第一タイマー部が作動を開始し、1998年1月18日午後8時34分に初期化されており、1998年1月18日の午後8時30分頃から雨が降ったか人為的に給水されたことが認識される。

【0071】

また、図11の設定内容確認表に示されているように、第一所定時間は二種類設定され、5月1日と11月1日に第一所定時間の自動切替が行われるように設定されており、冬と夏とで植物にストレスを与える間隔を変化させている。第二所定時間は一種類設定されている。又水分センサー41で取得される抵抗値と比較する一定値である抵抗値として600kΩが設定され、取得抵抗値が600kΩ以上である場合に第一所定時間の計測が開始されるようになっている。又給水方法は自動或いは手動に設定することが可能であり、人為的に給水したい場合は手動設定にすることで、植物栽培を楽しむことが可能となる。

【0072】

上記のように設定内容等を印字出力することにより、設定内容等を忘れた場合などにも、一目で即座に設定内容等を把握することができる。そして、上記年間制御内容帳票と設定内容確認表を比較することにより、制御手段42が正常に作動しているか否かを把握することができる。

【0073】

なお制御内容や設定内容等は表示部42dに表示するようにしても良い。又上記年間の制御内容帳票及び設定内容確認表のレイアウトは、上記実施形態に限定されるものではない。又印字内容もこれに限定されず、異常時が発生したときの日時や異常の内容等も印字するようにしてもよい。又設定内容もあくまでも実施形態であり、様々な設定が可能である。

【0074】

次に、本発明の自動給水システムの第4実施形態について説明する。図12から図14の第4実施形態の自動給水システムは、複数敷設した貯水トレー20に給水を行うもので、図12は自動給水システムを示す全体構成図、図13は自動給水システムのシステムブロック図、図14は自動給水システムに於ける制御手段及び給水手段の処理を示すフローチャートである。

【0075】

本実施形態の貯水トレー20は平面視略方形で上部が開口した箱体であり、側面21の上端部には断面略鉤型の幅狭連係部23aと幅広連係部23bがそれぞれ2個ずつ設けられ、貯水トレー20を複数並べて敷設する場合に、一方の貯水トレー20の幅狭連係部23aの上部に他方の貯水トレー20の幅広連係部23bを被せて連結した状態で敷設可能な構成である。そして、幅狭連係部23a及び幅広連係部23bの上端略中央で少なくとも対向する一対の連結部23a、23bには流水用の凹部23cが設けられ、複数の貯水トレー20を連結したときに凹部23cにより上方から下方に向かって流水経路が形成され、一定方向に流水可能な構成である。

【0076】

更に図12に於いては、水道や貯水タンク等の水源と接続され途中に電磁バルブ43bを設けられた給水主パイプ431aが縦方向に配設され、給水主パイプ431aと接続された多孔質パイプである給水枝パイプ432aが、貯水トレー20上で且つ前記流水経路と直交する上方位置に配設されている。なお電磁バルブ43bの設置場所は、給水主パイプ431aと接続された給水枝パイプ432a側でもよく、両者の接続部分近傍に設けてもよい。

【0077】

上記構成により、給水枝パイプ432aの多孔から流出した水分が一番上方の貯水トレー20に給水され、この貯水トレー20内に水分がたまり、下方に位置する流水用の凹部23cを越えると順次下方の貯水トレー20へ給水されていくので、給水されない貯水トレー20を無くすことができる。つまり、Bの敷設面に凸部が存在したとしても、Aからの流水経路がDやGに存在しないため、Aからの水分はDやGに迂回することがなく、確実にBに給水され、その後Cへ給水される。よって全ての貯水トレー20に確実に給水することができる。

【0078】

そして、複数敷設された貯水トレー20上の任意箇所に例えば4つなど任意個数の水分センサー41を設け、これらの水分センサー41は有線を介して制御手段42に接続されており、さらに制御手段42は電磁バルブ43bに接続されている。水分センサー41の内の所定個数を設定値として設定すると、制御手段42では図14に示すように、取得した抵抗値が一定値を超える水分センサー41の個数が設定値を超えた或いは設定値以上になった場合(S111)、第一タイマー部が作動して第一所定時間を計測し(S103)、第一所定時間の計測終了までの間に、取得した抵抗値が一定値を超える水分センサー41の個数が設定値を超える或いは設定値以上である状態を維持した場合には(S112)、給水開始信号を出力し(S106)、第二タイマー部が作動して第二所定時間を計測する(S107)。他の構成は第1実施形態と同様である。前記構成により、正確な水分の有無を検出することが可能となり、より確実に植物を栽培することができる。

【0079】

なお第4実施形態の第二タイマー部の作動時期は、第2実施形態と同様に、給水開始信号出力後に取得した抵抗値が一定値を超えない水分センサー41の個数が予め定められた個数に達すると同時に開始するようにしてもよく、前記予め定められた個数も任意に設定可能な構成としてもよい。これにより、給水パイプ43a内の水分の有無に関係なく、必要量だけの給水を植物に対して行うことが可能となる。

【0080】

上記第4実施形態の変形例として、第5実施形態の自動給水システムについて説明する。図15は第5実施形態の自動給水システムのシステムブロック図、図16は自動給水システムの出力手段による自動給水システム制御月間内容に関する帳票、図17は自動給水システムの出力手段による設定内容確認表である。

【0081】

本実施形態の自動給水システムは、図15に示すように第3実施形態と同様、制御手段42に於いてCPU42aに接続された記憶部42eを設けると共に、CPU42aをインターフェイスI/Fを介して出力手段44のプリンター44aに接続しているものである。プリンター44aによる出力内容も第3実施形態と同様に制御内容年間帳票や図17の設定内容確認表としてよいが、例えば図16に示すように制御内容の月間帳票を出力するようにしても良い。

【0082】

次に、本発明の自動給水システムの第6実施形態について説明する。図18から図22は本発明の第6実施形態を示し、図18は自動給水システムの構成説明図、図19は自動給水システムのシステムブロック図、図20は自動給水システムの制御手段に於いて随時処理する検出アドレス及び検出時刻記憶処理のフローチャート、図21は自動給水システムに於ける制御手段の処理を示すフローチャート、図22は自動給水システムに於ける給水手段の処理を示すフローチャートである。

【0083】

本実施形態の自動給水システムは、上記第4及び第5実施形態と同様に複数の貯水トレー20を敷設する場合のものであり、図18に示すように、複数の第一乃至第六ブロックに分割した状態で貯水トレー20が複数敷設され、各ブロックは1或いは複数敷設された貯水トレー20からなり、各3個の水分センサー41が設けられている。そして、給水主パイプ431aが奇数ブロックと偶数ブロックに挟まれて配設され、各ブロックの上方には給水主パイプ431aから分岐した給水枝パイプ432aが配設され、各ブロックにそれぞれ給水を行う給水枝パイプ432aにはそれぞれ専用の電磁バルブ43bが設けられており、給水主パイプ431aから電磁バルブ43bを介して給水枝パイプ432aに導水し、ブロック毎に給水可能な構成である。

【0084】

給水手段43の電磁バルブ43bは、図19に示すようにインターフェイスI/Fを介して制御手段42のCPU42aに接続され、ブロック毎の貯水トレー20上に任意個数予め設けられた水分センサー41の検出部41aもCPU42aにそれぞれ接続されている。水分センサー41、制御手段42、給水手段43、出力手段44の他の構成は第3実施形態と同様である。

【0085】

そして、制御手段42では、図20に示すように、随時各水分センサー41から取得した抵抗値と水分不足及び充足の基準となる一定値を比較し(S301)、前記抵抗値が前記一定値を超えた或いは前記抵抗値が前記一定値に達した時に対象ブロック番号及びブロック内のどの位置の水分センサー41かを認識するための対象水分センサー41の番号をアドレスとして記憶部42eに記憶すると共に(S302)、各ブロック毎に抵抗値が前記一定値を超えた或いは前記一定値に達した検出部41aの対象水分センサー41の個数を認識して記憶部42eに記憶する(S303)。

【0086】

ブロック毎に記憶された前記抵抗値が前記一定値を超えた或いは前記一定値にに達した水分センサー41の個数が予め定められた設定値を超えた或いは設定値に達した場合(S304)、設定値に達したブロック番号k及び時刻Bを記憶部42eに記憶する(S305)。このブロック番号kが記憶された場合であっても、随時他のブロック番号で前記設定値に達したか否かを判断し、設定値に達した場合に更にそのブロック番号及び達した時刻を記憶する。

【0087】

次いで、設定値に達したブロック番号k及び時刻Bが記憶部42eに記憶された場合(S401)、第一所定時間Hと、現在の時刻Gからブロック番号kのブロックが設定値に達した時刻Bを引いた時間Dとの差を、求められる時間Cとして記憶部42eに記憶し(S402)、第一タイマー部で時間C=H−(G−B)=H−Dを計測する(S403)。

【0088】

時間Cの計測終了までの間に、ブロック番号k内に於いて抵抗値が前記一定値に達した水分センサー41の個数が予め定められた設定値以下となる或いは設定値より少なくなると(S404)、記憶されているブロック番号kと時刻B及び第一タイマーの作動による時間Cの計測が初期化され(S405、S406)、新たに記憶部42eに設定値に達したブロック番号及び時刻が記憶されているか否かの判断に戻る。前記S404の確認は時間Cの計測が終了するまで行う(S407)。

【0089】

そして、時間Cの計測終了までの間に、ブロック番号k内に於いて、抵抗値が前記一定値を超えた或いは前記一定値に達した水分センサー41の個数が予め定められた設定値以下或いは設定値より少なくならなかった場合、第一ブロックから第六ブロックまで順次給水を行うため、第M給水開始信号として第一給水開始信号を出力する(S408)。ここで、Mはブロック番号と対応し、第一ブロックから順次給水を開始するための信号内容であって、第M給水開始信号は第Mブロックの電磁バルブ43bを開放するための信号で、Mの初期値は第一ブロックを表す1である。

【0090】

第M給水開始信号として第一給水開始信号を出力すると同時に、M回目として一回目の第二タイマー部が第二所定時間の計測を開始し(S409)、第二タイマー部による第二所定時間の計測が終了すると(S410)、第M給水停止信号として第一給水停止信号を出力して第Mブロックの電磁バルブ43bを閉鎖させる(S411)。

【0091】

上記処理は第一ブロックから第六ブロックまで順次行わせるために、Mが最大値(本実施形態では6)に達したか否か判断し(S412)、Mが最大値に達した場合は初期化して(S413)、記憶部42eに新たに水分センサー41の抵抗値が一定値に達した個数が設定値に達したブロック及び時刻が記憶されているか否かの判断に戻る。また、Mが最大値に達していない場合、M=M+1処理を行い(S414)、再び第M給水開始信号を出力する処理へ戻って、給水開始信号及び給水停止信号の出力処理をM=最大値になる回数まで繰り返す。

【0092】

制御手段42から出力した第M給水開始信号が入力された給水手段43は(S501)、第M電磁バルブ43bを開放して給水を行い(S502)、第M給水停止信号の入力によって(S503)、開放している第M電磁バルブ43bを閉鎖して給水を停止する(S504)。これらの処理はMが最大値になるまで繰り返される。

【0093】

本実施形態は、所謂リレー方式で給水処理を行う実施形態であり、複数あるブロックのうち少なくとも一つのブロック内に於いて、水分センサー41の取得した抵抗値が一定値になった場合、或いは取得した抵抗値が一定値になった水分センサー41の個数が設定値に達した場合等に、全てのブロックに対して順次給水を行う。従って、敷設面積が広い場合にも水源からの水圧を余り必要とせずに、確実に各ブロックに対して給水処理を行うことができる。

【0094】

また、本実施形態に於ける給水対象のブロックに対する給水では、一つのブロックが水分不足として認識された場合でも全ての給水対象である全てのブロックに対して順次給水を行うように構成したが、第5実施形態や第6実施形態の構成等を利用することにより、ブロック内の水分センサー41の取得した抵抗値が一定値になった場合、或いはブロック内の取得した抵抗値が一定値になった水分センサー41の個数が設定値に達した場合等に、設定値に達した対象ブロックに対してのみ給水開始及び停止信号を出力する構成とすることも可能である。この場合には、先に対象ブロックになったブロックから順番通りにブロック番号及び発生時刻を記憶し、優先順位に応じて時間C=H−(G−B)を演算すること等により、個々のブロック毎に給水開始及び給水停止を行う。

【0095】

なお第6実施形態をはじめ他の実施形態においても、第2実施形態と同様に、第二所定時間の計測開始時期を、水分センサー41による抵抗値が上記一定値に達しないこと等により水分が充足状態になったことが認識された時にすることが可能である。

【0096】

上記のように、ブロック単位で給水の制御及び管理をすることによって、広大な敷設面積を有する場所であっても、容易に給水管理を行うことができる。

【0097】

次に、本発明の自動給水システムにテストモードへの切替手段を設ける場合について説明する。図23はテストモードの第一例のフローチャート、図24はテストモードの第二例のフローチャートである。

【0098】

テストモードを有する自動給水システムでは、例えば制御手段42の設定部42bによりテストモードへの切替えを可能な構成とし、前記テストモードにより、施工時或いは施工終了時に自動給水システムが正常に作動するか否かを確認することができる。

【0099】

例えば図23のテストモードでは、先ず取得された抵抗値が上記一定値を超えた或いは前記一定値に達した水分センサー41があり、水分が不足する状態が検出されていることを確認し(S601)、設定部42bによりテストモードに切り替える(S602)。この切り替えと同時に、第一タイマー部で第一所定時間よりも短い例えば10分などの第三所定時間の計測を開始し(S603)、第三所定時間の計測が終了したか確認し(S604)、終了時には給水開始信号を給水手段43に対して出力する(S605)。給水手段43に於いては給水開始信号が入力され(S701)、電磁バルブ43bを開放して給水を開始する(S702)。

【0100】

そして、制御手段42に於いては給水開始信号の出力と同時に、第二タイマー部で第二所定時間よりも短い例えば5分などの第四所定時間の計測を開始し(S606)、第四所定時間の計測が終了したか確認し(S607)、終了時には給水手段43に対して給水停止信号を出力する(S608)。給水手段43に於いては給水停止信号が入力され(S703)、電磁バルブ43bを閉鎖して給水を停止する(S704)。

【0101】

また、図24のテストモードでは、先ず取得された抵抗値が上記一定値を超えた或いは前記一定値に達した水分センサー41があり、水分が不足する状態が検出されていることを確認し(S601)、設定部42bによりテストモードに切り替える(S602)。この切り替えと同時に、第一タイマー部で第一所定時間よりも短い例えば10分などの第三所定時間の計測を開始し(S603)、第三所定時間の計測が終了したか確認し(S604)、終了時には給水開始信号を給水手段43に対して出力する(S605)。給水手段43に於いては給水開始信号が入力され(S701)、電磁バルブ43bを開放して給水を開始する(S702)。

【0102】

そして、制御手段42に於いては給水開始信号の出力後に、新たに取得された抵抗値が上記一定値を超えた或いは前記一定値に達した水分センサー41があり、水分が充足状態或いは水分不足解消状態が検出された場合には(S609)、第二タイマー部で第二所定時間よりも短い例えば5分などの第四所定時間の計測を開始し(S606)、第四所定時間の計測が終了したか確認し(S607)、終了時には給水手段43に対して給水停止信号を出力する(S608)。給水手段43に於いては給水停止信号が入力され(S703)、電磁バルブ43bを閉鎖して給水を停止する(S704)。

【0103】

上記第三所定時間及び第四所定時間も設定部42bにより設定可能であり、上記実施形態の時間であれば、15分で自動給水システムが正常に作動するか否かの確認をすることができ、信頼性の高い自動給水システムをユーザーに対して提供することができる。

【0104】

次に、自動給水システムの応用例について説明する。図25及び図26の構成は上記全ての実施形態に適用できるもので、図25は貯水トレーに水分センサー載置台を設けた場合の構成図、図26は図25の水分センサー付近の拡大断面図である。

【0105】

本例に於いては、貯水トレー20の底面22上に水分センサー載置台24が設けられ、貯水トレー20内の水分センサー載置台24上に水分センサー41が設置されている。制御手段42が水分センサー41と給水パイプ43aに設置されている電磁バルブ43bに接続されている構成は上記と同様であり、40aは貯水トレー20内の水面である。

【0106】

水分センサー41を載置台24上に載置することで、貯水トレー20内に入るゴミ等の影響による水分センサー41の誤動作を未然に防止できる。又敷設面の凹凸で貯水トレー20の変形がある場合や、万一に貯水トレー底面22の凹凸のうち凹部に水分センサー41を設けた場合であっても、水分の有無を確実且つ容易に判断することができる。つまり載置台24を設けることにより、図26に示すように、水面40aが下がり、水分センサー41が載置されている載置台24に水面40aが到達したときに水分不足状態と認識することができるので、水分が完全に空になる前に自動給水システムが作動を開始することが可能となる。

【0107】

また、載置台24を設けることにより、少量の降雨があった場合であっても、水分不足状態を認識することができる。例えば、給水対象が貯水トレー20で、貯水トレー20上に植物栽培コンテナ10を載置し、これらを敷設面に複数敷設した場合などに、少量の雨量であっても植物栽培コンテナ10間の隙間から、貯水トレー20内に水分が入り込むことがあるが、この様な少量の水分に対しては水分不足状態の認識を維持することが可能となり、結果的に植物を枯らすことが無くなる。

【0108】

なお水分センサー載置台24の形状、構成は適宜であるが、接着剤等で容易に貯水トレー底面22に接着可能なものが好適で、且つ高さ調節可能なものであればよりよい。又水分センサー載置台24を貯水トレー20と相似形で小型の貯水トレーとすると好適であり、この小型貯水トレー内に水分センサー41を載置して、小型貯水トレー内の水分の有無を検出することで、小型貯水トレーの側壁でよりゴミ等が侵入する可能性が低くなり誤動作を未然に防止できる。

【0109】

以上のような自動給水システムを用いて、複数の貯水トレー20を敷設し、各貯水トレー20上に植物14が植栽されている植物栽培コンテナ10を敷設し、最外側に縁石51等を設置することにより、図27に示すような緑化エリア50を形成することが可能となる。更に所望の植物栽培コンテナ10で通常は植物14が植栽される場所に、ウッドデッキ52やライト53等を載置することで、より美観に優れた緑化エリア50を形成することができる。この場合に、上記有線或いは給水パイプ43a等の線類は全て、貯水トレー20上で且つ植物栽培コンテナ側面11の内向きへこみ部11a・11a間、或いは貯水トレー20上で且つ縁石51と植物栽培コンテナ側面11の内向きへこみ部11a間に収納されるので、一層優れた美観を保持するものとなる。

【0110】

以上、自動給水システムの実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、以下のような拡張及び変形を行うことが可能である。例えば上記実施形態では給水対象を貯水トレー20にする場合について説明したが、これに限定されるものではなく、植物栽培コンテナ10内の土壌13であってもよく、又は動物等の飲料水を与えるための皿等であってもよい。

【0111】

また、上記実施形態では、有線にて、水分センサー41と制御手段42、制御手段42と電磁バルブ43b間を接続しているが、無線であってもよい。

【0112】

また、上記実施形態の植物栽培コンテナ10及び貯水トレー20の形状、構成、個数、機能等、又は給水手段43、制御手段42、水分センサー41等は上記実施形態に限定されず、本発明の趣旨の範囲内であれば全て含まれる。

【0113】

また、上記実施形態では、水についてのみの自動給水システムを説明したが、液体肥料やこれらの混合液であってもよく、液体全て含まれる。

【0114】

また、上記実施形態での自動給水システムの制御手段42(特に設定部42b)を、少なくとも管理者とメンテナンス者のみが使用することが可能なように、施錠するように構成してもよく、開錠方法は、カギやカード、暗証番号入力、指紋判定、音声判定等様々考えられる。

【0115】

また、出力手段44で出力される情報等は、電話線、無線等を介してコンピュータ等で受信することが可能な構成にすることで、離れた場所であっても、制御手段42の動作状況を把握することが可能となる。また、前記設定内容も、コンピュータ等で設定内容を送信することにより設定することが可能な構成にすることで、離れた場所で設定内容の変更等を行うことが可能となる。

【0116】

【発明の効果】

本発明の自動給水システムを使用することにより、できるだけ正確に土壌等の給水対象の水分量を検出することができ、この水分検出結果に応じて、できるだけ自然の状態に近い状態で植物等を栽培することが可能となり、丈夫で健康的な植物を栽培することができる効果がある。

【0117】

また、植物の栽培に必要な給水を最小限の水分で行うことが可能となるため、水分の無駄使いをなくすことができる効果がある。

【0118】

更に貯水トレー上に載置台を設け、この載置台上に水分センサーを載置することにより、水分センサーが水分無し状態時を検出し、この際の少量の降雨に対しては水分無しの検出を維持することが可能となるので、植物を枯らしてしまうという不具合を解消することができる。

【0119】

更に制御手段に記憶部を設け、タイマー作動中に停電等が発生した場合も発生時のカウント値を記憶し、停電復旧時に記憶されたカウント値からカウントを再開するように構成することにより、長時間給水されない状態、或いは長時間給水されてしまう状態等を未然に防止することが可能となり、植物を枯らしてしまうという不具合を解消することができる。

【0120】

更にテストモードへ切替え可能な構成とすることにより、施工時或いは施工終了時に、自動給水システム全体が正常に作動するか否かを短時間で確認することが可能であり、より高品質な自動給水システムをユーザーに対して提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の自動給水システムの第1実施形態を示す全体構成図。

【図2】第1実施形態の自動給水システムのシステムブロック図。

【図3】第1実施形態の自動給水システムに於ける制御手段及び給水手段の処理を示すフローチャート。

【図4】第1実施形態の自動給水システムで給水される場合のタイムチャート。

【図5】第1実施形態の自動給水システムで給水されない場合のタイムチャート。

【図6】第2実施形態の自動給水システムに於ける制御手段及び給水手段の処理を示すフローチャート。

【図7】第2実施形態の自動給水システムで給水される場合のタイムチャート。

【図8】第2実施形態の自動給水システムで給水されない場合のタイムチャート。

【図9】第3実施形態の自動給水システムのシステムブロック図。

【図10】第3実施形態の自動給水システムの出力手段による自動給水システム制御年間内容に関する帳票。

【図11】第3実施形態の自動給水システムの出力手段による設定内容確認表。

【図12】第4実施形態の自動給水システムを示す全体構成図。

【図13】第4実施形態の自動給水システムのシステムブロック図。

【図14】第4実施形態の自動給水システムに於ける制御手段及び給水手段の処理を示すフローチャート。

【図15】第5実施形態の自動給水システムのシステムブロック図。

【図16】第5実施形態の自動給水システムの出力手段による自動給水システム制御月間内容に関する帳票。

【図17】第5実施形態の自動給水システムの出力手段による設定内容確認表。

【図18】第6実施形態の自動給水システムの構成説明図。

【図19】第6実施形態の自動給水システムのシステムブロック図。

【図20】第6実施形態の自動給水システムの制御手段に於いて随時処理する検出アドレス及び検出時刻記憶処理のフローチャート。

【図21】第6実施形態の自動給水システムに於ける制御手段の処理を示すフローチャート。

【図22】第6実施形態の自動給水システムに於ける給水手段の処理を示すフローチャート。

【図23】本発明のテストモードの第一例のフローチャート。

【図24】本発明のテストモードの第二例のフローチャート。

【図25】貯水トレーに水分センサー載置台を設けた場合の構成図。

【図26】図25の水分センサー付近の拡大断面図。

【図27】本発明の自動給水システムの施工完成時を示す一部拡大斜視図。

【符号の説明】

10 植物栽培コンテナ

20 貯水トレー

31 空気層

32、33 空間部

24 水分センサー載置台

40 水分

40a 水面

41 水分センサー

41a 検出部

42 制御手段

42a CPU

42b 設定部

42c タイマー部

42d 表示部

42e 記憶部

43 給水手段

43a 給水パイプ

43b 電磁バルブ

44 出力手段

44a プリンター

50 緑化エリア

Claims (9)

- 少なくとも、給水対象の水分が不足したことを水分センサーにより検出し、

該検出に応じて第一タイマー部が、植物に対して前記植物に適する水分不足ストレスを継続的に与えるストレス期間である第一所定時間を計測すると共に、

該第一所定時間の計測中に該水分センサーによる給水対象の水分状態の検出を継続し、

該第一所定時間内に該水分センサーにより水分が充足したことを検出しない場合に該第一所定時間の経過後に給水手段で給水し、

該第一所定時間内に水分が充足したことを検出した場合に該第一タイマー部による該第一所定時間の計測を初期化することを特徴とする自動給水システム。 - 前記給水の開始と同時に若しくは給水開始後に前記水分センサーにより水分が充足したことを検出したと同時に、第二タイマー部で第二所定時間を計測し、該第二所定時間の経過後に給水を停止することを特徴とする請求項1記載の自動給水システム。

- 前記給水手段の水路に流量計を設置し、給水開始後に該流量計の計測値が予め定められた流量値に達することにより給水を停止することを特徴とする請求項1記載の自動給水システム。

- 前記水分センサーを所要箇所に複数設置し、前記給水対象の水分が不足する検出結果となる該水分センサーが所定個数になることにより検出し、前記第一タイマー部が前記第一所定時間を計測することを特徴とする請求項1、2又は3記載の自動給水システム。

- 前記給水対象は複数のブロックに分割されており、前記水分センサーによる水分が不足することの検出が該ブロック毎に行われ、水分不足が検出された該ブロックに給水を行うことを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の自動給水システム。

- 前記給水対象は複数のブロックに分割されており、前記水分センサーによる水分が不足することの検出が該ブロック毎に行われ、水分不足が検出されることにより給水対象全体に対して該ブロック毎に予め定められた順で給水を行うことを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の自動給水システム。

- テストモードへの切替手段を有し、該テストモードは前記第一所定時間が通常よりも短く設定されていることを特徴とする請求項2、3、4、5又は6記載の自動給水システム。

- 前記給水対象が、植物栽培コンテナの下方に設けられている貯水トレー内空間であることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6又は7記載の自動給水システム。

- 前記貯水トレーの底面上方に水分センサー載置台を設け、該水分センサー載置台上に前記水分センサーを載置することを特徴とする請求項8記載の自動給水システム。

Priority Applications (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000025155A JP4783485B2 (ja) | 2000-02-02 | 2000-02-02 | 自動給水システム |

| PCT/JP2001/000478 WO2001056367A1 (fr) | 2000-02-02 | 2001-01-25 | Systeme automatique d'approvisionnement en eau |

| KR1020027010028A KR100676998B1 (ko) | 2000-02-02 | 2001-01-25 | 자동급수 시스템 |

| US10/169,761 US6805147B2 (en) | 2000-02-02 | 2001-01-25 | Automatic water supply system |

| EP01948916A EP1252816A4 (en) | 2000-02-02 | 2001-01-25 | AUTOMATIC WATER SUPPLY SYSTEM |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000025155A JP4783485B2 (ja) | 2000-02-02 | 2000-02-02 | 自動給水システム |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2001211768A JP2001211768A (ja) | 2001-08-07 |

| JP2001211768A5 JP2001211768A5 (ja) | 2007-03-01 |

| JP4783485B2 true JP4783485B2 (ja) | 2011-09-28 |

Family

ID=18551050

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000025155A Expired - Fee Related JP4783485B2 (ja) | 2000-02-02 | 2000-02-02 | 自動給水システム |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4783485B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4959888B2 (ja) * | 2001-09-28 | 2012-06-27 | 共同カイテック株式会社 | 自動給水システム |

| JP4671264B2 (ja) * | 2004-04-21 | 2011-04-13 | 共同カイテック株式会社 | 緑化ユニット及び緑化設備 |

| CN107318596B (zh) * | 2017-08-03 | 2023-05-05 | 欧拉(中国)科技发展有限公司成都公司 | 高速公路绿化带喷淋装置及喷淋控制方法 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5927630B2 (ja) * | 1978-07-26 | 1984-07-06 | 松下電工株式会社 | 自動散水装置 |

| JPS5614317A (en) * | 1979-07-12 | 1981-02-12 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Douching device |

| JP2603680B2 (ja) * | 1988-02-24 | 1997-04-23 | 松下電工株式会社 | 灌水信号発生装置 |

| JPH053731A (ja) * | 1991-06-26 | 1993-01-14 | Kitz Corp | 水耕栽培等の給液方法 |

| JPH1198929A (ja) * | 1997-09-26 | 1999-04-13 | Nippon Road Co Ltd:The | 屋上緑化装置 |

-

2000

- 2000-02-02 JP JP2000025155A patent/JP4783485B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2001211768A (ja) | 2001-08-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR100676998B1 (ko) | 자동급수 시스템 | |

| KR101266087B1 (ko) | 식물 자동관리장치 | |

| CN103518590B (zh) | 一种基于作物需水量测量的自动灌溉控制方法及控制系统 | |

| CN204350778U (zh) | 一种多模式自动浇花装置 | |

| US20110144812A1 (en) | Water management system | |

| AU2014286114A1 (en) | Plant growth system | |

| CN203801424U (zh) | 多区多阀自动灌溉系统 | |

| US20160083937A1 (en) | Watering system and watering control method | |

| JP4303504B2 (ja) | 屋上緑化システムと屋上緑化プランター | |

| CN103392567B (zh) | 立体绿化墙灌溉系统 | |

| JP4783485B2 (ja) | 自動給水システム | |

| KR200422968Y1 (ko) | 그루백의 관수 자동화장치 | |

| KR200317057Y1 (ko) | 식물의 성장환경 제어장치를 갖는 화분 | |

| CN206525254U (zh) | 灌溉装置和大棚自动补水系统 | |

| JPH0956275A (ja) | 屋上緑化用貯水システム | |

| JP2003265056A (ja) | 土壌水分量検出方法、鉢植え栽培の給水制御方法及び給水制御システム | |

| EP3484275B1 (en) | Apparatus for watering plants | |

| CN206674598U (zh) | 一种能自动加热和浇水的花盆 | |

| WO2010143134A1 (en) | Apparatus for irrigating plants | |

| CN208708360U (zh) | 自动浇花控制器 | |

| JP4959888B2 (ja) | 自動給水システム | |

| KR20100006657A (ko) | 화분 거치형 휀스용 물 공급장치 및 그 제어방법 | |

| CN206978289U (zh) | 一种基于Arduino的智能浇花系统 | |

| KR20080057667A (ko) | 자동 화초 재배기 | |

| KR20100034434A (ko) | 화분 거치형 휀스용 물 공급제어장치 및 그 제어방법 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070117 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070117 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100303 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100413 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20100609 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100715 |

|

| A911 | Transfer of reconsideration by examiner before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20100915 |

|

| A912 | Removal of reconsideration by examiner before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912 Effective date: 20101001 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110711 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140715 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4783485 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |