(1) 遊技媒体(遊技球、コイン)を用いて遊技が行なわれ、遊技により所定の景品遊技媒体払出条件が成立(遊技領域に設けられている入賞口53a,53b,54a,54b,58aや特別可変入賞球装置48へ入賞したこと)したことに基づいて景品として景品遊技媒体(賞球、景品玉、景品コイン)を払出し、所定の遊技媒体貸与条件が成立(たとえば、プリペイドカードの残額を使用、現金を投入等)したことに基づいて貸与される貸与遊技媒体(貸し球、貸しコイン)を払出す遊技機(パチンコ遊技機1、コイン遊技機)であって、

遊技の進行を制御する(たとえば、ステップS1〜ステップS35、初期設定処理(ステップS1〜S4、S7等),ソフトウェア遅延処理(ステップS81〜S86),払出起動コマンドの送信処理(ステップS5),初期化処理(ステップS10〜S12),復旧処理(ステップS91〜S94),および遊技装置制御処理(ステップS15〜S35)等を含む遊技制御処理を実行する)とともに、遊技機に設けられている演出用の演出装置(たとえば、飾り図柄表示装置44b、モータ950、遊技効果ランプ13a,13b,13c,16a,16b,17a,17b、装飾ランプ32a,32b、スピーカ12a,12b等)を制御させるための演出制御コマンド(たとえば、演出制御コマンドを構成する演出制御信号と演出制御INT信号)を送信する遊技制御用マイクロコンピュータ(たとえば、遊技制御用マイクロコンピュータ99)と、

前記景品遊技媒体および前記貸与遊技媒体の払出を行なう払出手段(たとえば、玉払出装置154)と、

該払出手段による払出を行なうことができる払出可能状態であるか否かを検出する払出状態検出手段(球切れスイッチ157、満タンスイッチ158)と、

前記払出手段を制御する(たとえば、ステップS701〜ステップS760、初期設定処理(ステップS701〜S705、S708、およびS720),主基板120から払出起動コマンドが送信されてくるのを待つ処理(ステップS721等),初期化処理(ステップS712),復旧処理(ステップS711),および賞球REQ割込処理(ステップS541〜S548)を含む払出装置等制御処理(ステップS716〜S760)等,を含む払出制御処理を実行する)払出制御用マイクロコンピュータ(たとえば、払出制御用マイクロコンピュータ660)と、

前記払出手段により払出された前記景品遊技媒体および前記貸与遊技媒体を検出し、払出信号を前記払出制御用マイクロコンピュータに出力する払出遊技媒体検出手段(たとえば、払出個数カウントスイッチ116等)と、

前記遊技制御用マイクロコンピュータから出力される前記演出制御コマンドに基づき、前記演出装置を制御する(たとえば、ステップS771〜ステップS784を含む演出制御処理を実行する)演出制御用マイクロコンピュータ(たとえば、演出制御用マイクロコンピュータ118)と、

前記遊技制御用マイクロコンピュータからの前記演出制御コマンドを中継して前記演出制御用マイクロコンピュータへ出力する中継基板(たとえば、周辺コマンド中継基板57)と、を備え、

前記遊技制御用マイクロコンピュータは、前記景品遊技媒体払出条件が成立したことを条件として、払出すべき前記景品遊技媒体の数を指定する払出数信号(たとえば、賞球制御信号、賞球個数信号)を前記払出制御用マイクロコンピュータに出力する払出数信号出力手段(たとえば、ステップS243,S251〜S255の処理を実行する部分)を含み、

前記払出制御用マイクロコンピュータは、

前記払出数信号出力手段からの前記払出数信号により指定された前記景品遊技媒体の払出数のうち未だ払出されていない前記景品遊技媒体の数を示す景品未払出数(たとえば、賞球未払出個数カウンタ)を記憶する景品未払出記憶手段(たとえば、電源バックアップされている払出制御用マイクロコンピュータ660に搭載されているRAM、ステップS545bの処理)と、

前記景品未払出数によって示される未払出の前記景品遊技媒体を払出す景品遊技媒体払出制御手段(ステップS631〜S635、S627の処理を実行する部分)と、

前記遊技媒体貸与条件が成立したことを条件として発生した所定個数の遊技媒体(100円分で球25個)を貸与する貸与要求(たとえば、球貸し要求、現金投入等)に従って、当該貸与要求により指定された前記貸与遊技媒体の払出数のうち未だ払出されてない前記貸与遊技媒体の数を示す貸与未払出数(たとえば、球貸し未払出個数カウンタ)を記憶する貸与未払出記憶手段(ステップS625の処理を実行する部分)と、

前記貸与未払出数によって示される未払出の前記貸与遊技媒体を払出す貸与遊技媒体払出制御手段(ステップS626、S627の処理を実行する部分)と、

前記払出状態検出手段により前記払出可能状態でないと検出された(たとえば、ステップS808またはステップS811の処理においてYESと判断された)ことを条件として、前記払出手段による払出を禁止する(図50の払出開始待ち処理で、エラービットがセットされているとステップS621からリターンするので、ステップS632〜S634,S623〜S627の実行が禁止される)払出禁止状態に制御する払出禁止状態制御手段(払出制御用マイクロコンピュータ660におけるステップS809、S812、S621の処理を実行する部分)と、

前記払出状態検出手段により前記払出可能状態でないと検出されたことを条件として、前記払出禁止状態である旨を示す払出禁止信号(たとえば、遊技機エラー状態信号)を前記遊技制御用マイクロコンピュータに出力する払出禁止信号出力手段(たとえば、ステップS829の処理を実行する部分)と、を含み、

前記遊技制御用マイクロコンピュータは、前記払出禁止信号出力手段からの前記払出禁止信号が入力されたときに、前記払出禁止状態である旨を報知させるための払出禁止報知コマンド(たとえば、払出禁止コマンド)を前記演出制御コマンドとして出力する払出禁止報知コマンド出力手段(たとえば、ステップS28の処理を実行する部分)をさらに含み、

前記演出制御用マイクロコンピュータは、前記払出禁止報知コマンド出力手段により出力された前記払出禁止報知コマンドに基づいて、前記払出禁止状態である旨を報知する払出禁止報知手段(たとえば、ステップS780bの処理を実行する部分)を含み、

前記払出制御用マイクロコンピュータは、

前記払出遊技媒体検出手段からの前記払出信号が入力された(たとえば、ステップS512においてYESと判断された)ことを条件として、前記払出遊技媒体検出手段により検出された遊技媒体が、前記景品遊技媒体であるか否かを判定(球貸し要求があったときにステップS624でセットされる球貸し動作中フラグの状態を判定)する払出遊技媒体判定手段(たとえば、ステップS513の処理を実行する部分)と、

該払出遊技媒体判定手段により前記景品遊技媒体であると判定された(たとえば、ステップS513においてNOと判断された)ことを条件として、前記払出状態検出手段により前記払出可能状態でないと検出されたか否かに関わらず(たとえば、球切れや満タン等によりエラービットがセットされているか否かを判断することなく)、前記払出遊技媒体検出手段による検出に応じた景品払出信号(たとえば、賞球情報信号)を、前記遊技制御用マイクロコンピュータに出力する景品払出信号出力手段(たとえば、ステップS517の処理を実行する部分)と、をさらに含む。

このような構成によれば、払出遊技媒体検出手段により景品遊技媒体の払出と貸与遊技媒体の払出とが検出され払出信号が払出制御用マイクロコンピュータに出力される。そして、払出制御用マイクロコンピュータに払出信号が入力されると、払出制御用マイクロコンピュータにより当該払出信号が景品遊技媒体の払出が検出されたことに起因する払出信号であるか否か判定される。これにより、景品遊技媒体が払出されたか否かを確認するために、景品遊技媒体の払出を検出し信号を出力するための払出遊技媒体検出手段と、貸与遊技媒体の払出を検出し信号を出力するための払出遊技媒体検出手段とを各々別個に設ける必要がないため、遊技機のコストを低下させることができる。また、景品遊技媒体の払出が検出されたと判定されたときには、払出可能状態であるか否かに関係なく、景品払出信号が遊技制御用マイクロコンピュータに出力される。すなわち、払出制御用マイクロコンピュータによる判定の結果に基づき、払出可能状態であるか否かに関係なく、景品払出信号が遊技制御用マイクロコンピュータに出力される。これにより、払出遊技媒体検出手段から払出制御用マイクロコンピュータと遊技制御用マイクロコンピュータとにそれぞれ払出信号を出力する場合と比較して、払出制御用マイクロコンピュータによる判定の結果を、払出可能状態であるか否かに関係なく遊技制御用マイクロコンピュータに対して正確に伝達することができる。

また、払出制御用マイクロコンピュータは、払出可能状態でないと検出されたことを条件として、払出禁止状態に制御し、払出禁止信号を遊技制御用マイクロコンピュータに出力する。そして、遊技制御用マイクロコンピュータは、払出禁止信号が入力されたときに、払出禁止報知コマンドを演出制御用マイクロコンピュータに出力し、演出制御用マイクロコンピュータに払出禁止状態である旨を報知させる。これにより、遊技者や遊技場管理者等は、払出禁止状態である旨を容易に認識することができる。

(2) 前記演出制御用マイクロコンピュータから前記遊技制御用マイクロコンピュータへの信号入力を阻止する信号入力阻止手段(たとえば、単方向性回路57a)をさらに備える。

このような構成によれば、演出制御用マイクロコンピュータから遊技制御用マイクロコンピュータに信号が入力されることがないため、演出制御用マイクロコンピュータから不正信号等を遊技制御用マイクロコンピュータに入力するような不正行為を防止することができる。

(3) 遊技領域(遊技領域41)に遊技媒体(遊技球、コイン)を発射して遊技が行なわれ、遊技により所定の景品遊技媒体払出条件が成立(遊技領域に設けられている入賞口53a,53b,54a,54b,58aや特別可変入賞球装置48へ入賞したこと)したことに基づいて景品としての景品遊技媒体(賞球、景品玉、景品コイン)を払出し、遊技機とは別の記録媒体処理装置に受付けられた記録媒体(プリペイドカード)の記録情報に基づいて貸与される貸与遊技媒体(貸し球、貸しコイン)を払出す遊技機(パチンコ遊技機1、コイン遊技機)であって、

遊技の進行を制御する(たとえば、ステップS1〜ステップS35、初期設定処理(ステップS1〜S4、S7等),ソフトウェア遅延処理(ステップS81〜S86),払出起動コマンドの送信処理(ステップS5),初期化処理(ステップS10〜S12),復旧処理(ステップS91〜S94),および遊技装置制御処理(ステップS15〜S35)等を含む遊技制御処理を実行する)遊技制御用マイクロコンピュータ(たとえば、遊技制御用マイクロコンピュータ99)が搭載された遊技制御基板(たとえば、主基板120)と、

前記景品遊技媒体および前記貸与遊技媒体の払出を行なう払出手段(たとえば、玉払出装置154)と、

該払出手段による払出を行なうことができる払出可能状態であるか否かを検出する払出状態検出手段(球切れスイッチ157、満タンスイッチ158)と、

前記遊技制御用マイクロコンピュータからの景品遊技媒体の払出要求、および、前記記録媒体処理装置からの貸与遊技媒体の貸与要求のそれぞれに応じて、前記払出手段を制御する(たとえば、ステップS701〜ステップS760、初期設定処理(ステップS701〜S705、S708、およびS720),主基板120から払出起動コマンドが送信されてくるのを待つ処理(ステップS721等),初期化処理(ステップS712),復旧処理(ステップS711),および賞球REQ割込処理(ステップS541〜S548)を含む払出装置等制御処理(ステップS716〜S760)等,を含む払出制御処理を実行する)払出制御用マイクロコンピュータ(たとえば、払出制御用マイクロコンピュータ660)が搭載された払出制御基板(たとえば、払出制御基板98)と、

前記払出手段により払出された前記景品遊技媒体および前記貸与遊技媒体を検出し、払出信号を前記払出制御用マイクロコンピュータに出力する払出遊技媒体検出手段(たとえば、払出個数カウントスイッチ116等)と、

前記遊技媒体を発射する発射手段(たとえば、発射モータ601等を含む打球発射装置130)と、

前記発射手段を駆動するための駆動信号を前記発射手段へ出力する発射基板(たとえば、発射基板107)と、

前記貸与要求に際して前記記録媒体処理装置から出力される貸与要求信号(BRQ信号)と前記記録媒体処理装置への電力供給の開始に応じて前記記録媒体処理装置から出力される接続信号(VL信号)とを中継して前記払出制御用マイクロコンピュータに出力するインターフェース基板(インターフェース基板103)と、を備え、

前記遊技制御用マイクロコンピュータは、前記景品遊技媒体払出条件が成立したことを条件として、払出すべき前記景品遊技媒体の数を指定する払出数信号(たとえば、賞球制御信号、賞球個数信号)を前記払出制御用マイクロコンピュータに出力する払出数信号出力手段(たとえば、ステップS243,S251〜S255の処理を実行する部分)を含み、

前記インターフェース基板にはコンデンサが一切搭載されず、前記払出制御基板においては前記接続信号の信号ライン上にフォトカプラ(フォトカプラPC1)が設けられるとともに、該フォトカプラの発光側の信号ライン上に前記接続信号を安定化させるためのコンデンサ(コンデンサC1)が設けられ(図14)、

前記払出制御用マイクロコンピュータは、

前記払出数信号出力手段からの前記払出数信号により指定された前記景品遊技媒体の払出数のうち未だ払出されていない前記景品遊技媒体の数を示す景品未払出数(たとえば、賞球未払出個数カウンタ)を記憶する景品未払出記憶手段(たとえば、電源バックアップされている払出制御用マイクロコンピュータ660に搭載されているRAM、ステップS545bの処理)と、

前記景品未払出数によって示される未払出の前記景品遊技媒体を払出す景品遊技媒体払出制御手段(ステップS631〜S635、S627の処理を実行する部分)と、

前記記録媒体処理装置からの所定個数の遊技媒体(100円分で球25個)を貸与する貸与要求(たとえば、球貸し要求等)が発生したことを条件として、当該貸与要求により指定された前記貸与遊技媒体の払出数のうち未だ払出されてない前記貸与遊技媒体の数を示す貸与未払出数(たとえば、球貸し未払出個数カウンタ)を記憶する貸与未払出記憶手段(ステップS625の処理を実行する部分)と、

前記貸与未払出数によって示される未払出の前記貸与遊技媒体を払出す貸与遊技媒体払出制御手段(ステップS631〜S635、S627の処理を実行する部分)と、

前記払出制御基板と前記記録媒体処理装置との間の接続状態を監視するために前記記録媒体処理装置からの前記接続信号を監視し、当該接続信号が入力されていない未接続状態(プリペイドカードユニット未接続エラー)であるか否かを判定する未接続判定手段(ステップS825〜S827の処理を実行する部分)と、

該未接続判定手段により未接続状態であると判定されたときに、未接続状態が生じた旨を報知するための制御を実行する未接続報知制御手段(ステップS585〜S587の処理を実行する部分)と、を含み、

前記発射基板は、

前記記録媒体処理装置からの前記接続信号を監視し、当該接続信号が前記発射基板に入力されているときに前記発射手段による発射を許可する発射許可手段(AND回路952)と、

当該接続信号が前記発射基板に入力されていないときに前記発射手段による発射を禁止する発射禁止手段(AND回路952)と、を備え、

前記払出制御用マイクロコンピュータは、

前記払出遊技媒体検出手段からの前記払出信号が入力された(たとえば、ステップS512においてYESと判断された)ことを条件として、前記払出遊技媒体検出手段により検出された遊技媒体が、前記景品遊技媒体であるか否かを判定(球貸し要求があったときにステップS624でセットされる球貸し動作中フラグの状態を判定)する払出遊技媒体判定手段(たとえば、ステップS513の処理を実行する部分)と、

該払出遊技媒体判定手段により前記景品遊技媒体であると判定された(たとえば、ステップS513においてNOと判断された)ことを条件として、前記払出状態検出手段により前記払出可能状態でないと検出されたか否かに関わらず(たとえば、球切れや満タン等によりエラービットがセットされているか否かを判断することなく)、前記払出遊技媒体検出手段による検出に応じた景品払出信号(たとえば、賞球情報信号)を、前記遊技制御用マイクロコンピュータに出力する景品払出信号出力手段(たとえば、ステップS517の処理を実行する部分)と、をさらに含む。

このような構成によれば、払出遊技媒体検出手段により景品遊技媒体の払出と貸与遊技媒体の払出とが検出され払出信号が払出制御用マイクロコンピュータに出力される。そして、払出制御用マイクロコンピュータに払出信号が入力されると、払出制御用マイクロコンピュータにより当該払出信号が景品遊技媒体の払出が検出されたことに起因する払出信号であるか否か判定される。これにより、景品遊技媒体が払出されたか否かを確認するために、景品遊技媒体の払出を検出し信号を出力するための払出遊技媒体検出手段と、貸与遊技媒体の払出を検出し信号を出力するための払出遊技媒体検出手段とを各々別個に設ける必要がないため、遊技機のコストを低下させることができる。また、景品遊技媒体の払出が検出されたと判定されたときには、払出可能状態であるか否かに関係なく、景品払出信号が遊技制御用マイクロコンピュータに出力される。すなわち、払出制御用マイクロコンピュータによる判定の結果に基づき、払出可能状態であるか否かに関係なく、景品払出信号が遊技制御用マイクロコンピュータに出力される。これにより、払出遊技媒体検出手段から払出制御用マイクロコンピュータと遊技制御用マイクロコンピュータとにそれぞれ払出信号を出力する場合と比較して、払出制御用マイクロコンピュータによる判定の結果を、払出可能状態であるか否かに関係なく遊技制御用マイクロコンピュータに対して正確に伝達することができる。

また、払出制御基板において、記録媒体処理装置からインターフェース基板を経た接続信号が、フォトカプラを介して払出制御用マイクロコンピュータへ入力される。これにより、接続信号として異常なレベルの信号が払出制御用マイクロコンピュータへ入力されないようにすることができる。さらに、接続信号を安定化させるためのコンデンサが払出制御基板に設けられている。これにより、払出制御基板の外部に接続信号用のコンデンサを設ける必要がなくなる。このため、払出制御基板の外部において、不正な信号を払出制御基板へ入力させるために用いるコンデンサを接続信号の信号ラインに設けて行なわれる不正行為を容易に発見することができるようになり、さらに、そのような不正行為を行ないにくくすることもできる。

さらに、記録媒体処理装置からインターフェース基板を経た接続信号が払出制御用マイクロコンピュータに入力されていないときに、未接続状態であると判定され、未接続状態が生じた旨が報知される。これにより、そのような未接続状態が発生していることを容易に把握することができる。また、記録媒体処理装置からインターフェース基板を経た接続信号が払出制御用マイクロコンピュータに入力されていないときに、発射手段による発射が禁止される。これにより、記録媒体処理装置が未接続状態であるときに、遊技領域に遊技媒体が打込まれて遊技が行なわれ、新たな景品遊技媒体払出条件が成立することを防止することができる。

このような構成によれば、払出制御用マイクロコンピュータに不具合が発生したとしても、記録媒体処理装置からインターフェース基板を経た接続信号が払出制御用マイクロコンピュータに入力されていないときには、確実に発射手段による発射を禁止させることができる。また、記録媒体処理装置からの接続信号を払出制御用マイクロコンピュータから発射基板へ出力する処理を実行する必要がないため、払出制御用マイクロコンピュータの制御負担を軽減することができる。

このような構成によれば、遊技制御用マイクロコンピュータにより景品遊技媒体払出報知処理が実行される。これにより、景品遊技媒体払出報知手段により景品遊技媒体が払出された旨を報知させるために生じる払出制御用マイクロコンピュータの処理負担を、軽減させることができる。また、景品遊技媒体が払出されたことを容易に把握させることができる。

このような構成によれば、遊技制御用マイクロコンピュータに不具合が発生したとしても、景品遊技媒体が払出されたときに、景品払出信号を確実に信号出力部から出力させることができる。また、景品払出信号伝送ラインが設けられており、さらに、信号出力部から特定信号および景品払出信号を出力することができるため、配線を簡略化することができる。

以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の実施の形態においては、遊技機の一例としてパチンコ遊技機を示すが、本発明はこれに限らず、たとえばコイン遊技機等のその他の遊技機であってもよく、遊技媒体を用いて遊技が行なわれ、遊技により所定の景品遊技媒体払出条件が成立したことに基づいて景品として景品遊技媒体を払出し、所定の遊技媒体貸与条件が成立したことに基づいて貸与される貸与遊技媒体を払出すパチンコ遊技機やスロット機等の遊技機や、遊技領域に遊技媒体を発射して遊技が行なわれ、遊技により所定の景品遊技媒体払出条件が成立したことに基づいて景品としての景品遊技媒体を払出し、遊技機とは別の記録媒体処理装置に受付けられた記録媒体の記録情報に基づいて貸与される貸与遊技媒体を払出すパチンコ遊技機やスロット機等の遊技機であればどのような遊技機にも適用可能である。なお、以下の説明においては、パチンコ遊技機1の遊技者側を表,表面,前面,前方で表わし、パチンコ遊技機1を挟んで遊技者と反対側を裏,裏面,後面,後方,奥,背面で示す。まず、図1および図2を参照して実施形態に係るパチンコ遊技機1の全体の構成について説明する。図1は、本実施形態に係るパチンコ遊技機1の正面図であり、図2は、パチンコ遊技機1の背面図である。

パチンコ遊技機1は、図1および図2に示すように、縦長な方形状に枠組み形成される外枠2と、該外枠2の一側に開閉自在に軸支され且つパチンコ遊技機1の主要構成部のほぼすべてが集約して設けられる前面枠3と、該前面枠3の前面上部に開閉自在に設けられる前面扉枠(ガラス枠)4と、前面枠3の前面下部に開閉自在に設けられる上皿開閉枠11と、から構成されている。また、前面枠3に設けられる主要構成部としては、上記した前面扉枠4、遊技盤40、下皿27、灰皿ユニット29、操作ハンドル30、機構板140、打球発射装置130がある。なお、パチンコ遊技機1の側方には、遊技者に遊技媒体としての遊技球を貸与する(貸出しまたは球貸しという)ためのカードユニット装置731が付設される。

このパチンコ遊技機1では、カードユニット装置731に受付けられた遊技者所有の記録媒体としてのプリペイドカード(遊技カード)の記録情報により特定される遊技者所有の残額(残高ともいう)の使用に基づいて、遊技媒体貸与条件が成立し、貸与遊技媒体である貸し球が払出されることにより遊技球が遊技者に貸与(貸出)される。なお、遊技媒体貸与条件としては、遊技者所有の記録媒体としてのプリペイドカードの記録情報により特定される遊技者所有の残額の使用に基づき成立するものに限らず、遊技者所有の現金等が投入されることにより成立するもの等であってもよい。

そして、パチンコ遊技機1においては、打球供給皿3に貯留された遊技媒体である遊技球を弾発発射して遊技盤40に形成された遊技領域41に打込んで遊技が行なわれる。そして、遊技により入賞が生じれば、払出条件が成立し、その払出条件が成立したことに基づいて景品として、景品遊技媒体である賞球が払出される。

前面扉枠4には、図3を用いて後述する遊技盤40の遊技領域41をほぼ透視し得る遊技開口としての円形透視窓5が開設され、該円形透視窓5の裏面から複層ガラス板が装着されるようになっている。この円形透視窓5および複層ガラス板は、いずれも縦長な円形状に形成されるものである。前面扉枠4は、ガタつきを防止するために、金属製の枠基体に種々の部材が装着されて構成されている。枠基体4aには、円形透視窓5用の開口が開設されており、当該開口に沿って、上部に装飾部材としての上部装飾ユニット22が、左側方に被覆部材としての左装飾ユニット23aが、右側方に被覆部材としての右装飾ユニット24aが、下部に装飾カバー部材としての下部装飾カバー部材31が装着される。上部装飾ユニット22の内部に、発光部材としての遊技効果ランプ13a,13b,13cが臨むように前面扉枠4の前面側に備えられ、左装飾ユニット23aおよび右装飾ユニット24aの内部に、それぞれ発光部材としての遊技効果ランプ16aおよび遊技効果ランプ17aが臨むように前面扉枠4の前面側に備えられている。この遊技効果ランプ13a,13b,13c,16a,17aは、遊技状態に応じて点灯又は点滅されるものであり、特別の遊技状態の発生時や継続時を遊技者に報知すると共に遊技の雰囲気を盛り上げるものである。なお、前面扉枠4の透視窓5の下方に位置する上皿開閉枠11には、前面枠扉4と上皿開閉枠11とを閉じた状態にしたときに、左装飾ユニット23aと連なる下方位置に左装飾ユニット23bが、右装飾ユニット24aと連なる下方位置に右装飾ユニット24bが、左右側方に設けられている。左装飾ユニット23bおよび右装飾ユニット24bの内部に、それぞれ発光部材としての遊技効果ランプ16bおよび遊技効果ランプ17bが臨むように上皿開閉枠11の前面側に備えられ、遊技状態に応じて点灯又は点滅させ、特別の遊技状態の発生時や継続時を遊技者に報知すると共に遊技の雰囲気を盛り上げることができる。

また、上部装飾ユニット22の左右に、遊技の進行に応じた効果音(音声なども含む)を発生するスピーカ12a,12bが前面扉枠4に設けられている。なお、スピーカ12a,12bは、玉の貸出異常が生じたとき、あるいは玉の貸出時(例えば、100円相当の玉が払出される毎)に、その旨を報知する報知音も発生するようにしてもよい。また、左装飾ユニット23aの上部右側方に、入賞球の発生に基づいて所定個数の賞球が払出されたことを報知する遊技関連情報発光部材としての賞球LED10が前面扉枠4の前面から視認可能に設けられ、右装飾ユニット24aの上部左側方に、払出すべき球が不足したこと(後述する球切れスイッチ157により球切れを検出したとき)を報知する遊技関連情報発光部材としての球切れLED9が前面扉枠4の前面から視認可能に設けられている。この賞球LED10および球切れLED9は、パチンコ遊技機1において行なわれる遊技演出とは別に遊技に関する情報に関連して発光する遊技関連情報発光部材であり、遊技効果ランプとは別に設けられるものであり、前面枠3の前面側に設けられている。また、円形透視窓5の下方外周に沿って設けられている下部装飾カバー部材31の右側方には、遊技盤40に貼付される証紙を視認するための透視窓18が設けられている。

上記した遊技効果ランプ13a,13b,13c,16a,16b,17a,17bは、前面扉枠4に取り付けられる。球切れLED9および賞球LED10は、前面枠3の前面側に取り付けられる。

次に、上皿開閉枠11に形成された上皿19の構成について説明すると、上皿19は、複数の合成樹脂製部材を組み合わせた皿部材を固着することにより構成されている。上皿19の開放側の上方には、球抜き操作レバー28が設けられている。この球抜き操作レバー28は、左右方向に移動可能に設けられ、スプリングの付勢力に抗して一方向に移動させることにより、上皿19に貯留されていた球を裏面側に形成される球抜き路および球抜き穴(図示省略)を流下させて下皿27に誘導するものである。

上記した上皿19について、さらに詳細に説明すると、上皿19は、その上流側に形成される賞球払出口20から払出された賞球を貯留し、且つ発射位置に球を供給するものである。また、上皿19には、パチンコ遊技機1に隣接して設けられるカードユニット装置731を介して玉を借り受ける際に操作する操作部と、遊技の進行中に遊技者が操作可能な操作ボタン19aとが設けられている。

操作部は、球貸スイッチと返却スイッチと各表示LEDが実装される残高表示基板104(図9参照)からなり、該残高表示基板104が上皿19の上面に臨むように設けられている。なお、上皿19に設けられて上記した残高表示基板104から延びる上皿配線は、前面枠3の軸支側の下部に形成される配線通し開口から前面枠3の裏側に引き出され、機構板140の裏面下部に取り付けられるインターフェース基板103を経由して後述する払出制御基板98に接続されている。

また、操作ボタン19aは、押圧式の検出スイッチからなり、操作ボタン19aが操作(押下)されると、図3を用いて後述するように飾り図柄表示装置44bの左方に設けられている可動部材としてのハンマ951が動作する。なお、本実施の形態においては、操作手段として押圧式の検出スイッチを説明するが、これに限らず、左右上下方向に指示可能な十字キー等、遊技者からの操作を受付けて、受付けた操作に応じた信号を出力するものであればよい。なお、操作ボタン19aは、押下されると、演出制御基板90に検出信号が入力されるように構成されている。また、上皿19の右側方には、前面扉枠4を前面枠3に対して施錠し且つ前面枠3を外枠2に対して施錠する施錠装置128を操作するためのシリンダー錠26が臨んでいる。

また、前面枠3の下部に取り付けられる下皿27は、前記上皿19から溢れた賞球であって機構板140の裏面下部に形成される余剰玉通路および接続樋等を介して排出される余剰球を貯留する余剰球貯留皿(余剰球受皿)であり、その下皿27の下方には、球抜き操作レバー28がスライド可能に取り付けられるようになっている。この球抜き操作レバー28を操作することにより、下皿27に貯留されていた玉(賞球)を下方に球抜きして持ち運び可能な球箱に移し替えることができる。

また、下皿27の左側には、灰皿ユニット29が設けられ、右側には、操作ハンドル30が設けられている。操作ハンドル30は、上皿19に貯留された遊技球を発射するために操作される打球操作ハンドルである。操作ハンドル30は、発射モータの駆動を停止させるための単発発射スイッチ(ストップスイッチ)およびタッチリング(タッチセンサ)に接続されるタッチ配線(図示しない)が組み付けられており、操作量に応じて弾発力を調節可能である。操作ハンドル30の裏面側(図2参照)には、遊技球を発射アームにより打撃して発射する打球発射装置130が設けられている。打球発射装置130は、発射アームを動作させる発射モータ(図9、図11参照)を含み、操作ハンドル30の操作に応じて発射モータを駆動することによって発射アームを動作させて遊技球を遊技領域41に向けて発射する。なお、タッチ配線は、単発発射スイッチ109からの配線と共に束ねられる。

パチンコ遊技機1に隣接して設置されるカードユニット装置731は、前記上皿19の上面に設けられる前述した球貸スイッチや返却スイッチ等の操作部を操作することにより作動されるものである。しかして、カードユニット装置731の表面側には、使用可能状態であるか否かを表示する使用可能表示器(図示しない)と、当該カードユニット装置731がいずれの側のパチンコ遊技機1に対応しているか否かを表示する連結台方向表示器(図示しない)と、磁気カードよりなるプリペイドカードを挿入するカード挿入口(図示しない)とが設けられている。

カードユニット装置731は、前述のプリペイドカードを受付け、受付けたプリペイドカードの記録情報により特定される遊技者所有のカード残額の使用(引き落とし)に基づいて貸し球を遊技者に貸与する(以下、貸し出しまたは球貸しともいう)ために用いられるカード処理装置である。このように貸与された貸し球により、パチンコ遊技機1での遊技球を用いた遊技が可能となる。カードユニット50には、プリペイドカードの処理に関する制御および貸し球の貸与に関する制御等の各種制御を行なうためのカードユニット制御用マイクロコンピュータが搭載されている。

そして、このように構成されるカードユニット装置731は、独自の制御回路によって制御されるものであるが、後述するインターフェース基板103とカードユニット配線を介して接続され、このカードユニット配線からインターフェース基板103を経由して払出制御基板98に接続されている。なお、カードユニット装置731の機能をパチンコ遊技機1に内蔵しても良いし、カードユニット装置731を付設せず、カードによる球貸し機能を有しないパチンコ遊技機でもよい。また、本実施形態においては、遊技者に玉を貸し出す(球貸しする)ためのユニット装置としてカードユニット装置を例示したが、例えば、紙幣等を挿入し得るユニット装置であっても良い。

一方、パチンコ遊技機1の背面には、図2に示すように、入賞球の発生に基づいて所定個数の賞球を払出すための各種の機構を装備した機構板140が設けられると共に、前記操作ハンドル30に対応する裏面には、打球発射装置130が固着される。その打球発射装置130の側方には、機構板140の余剰玉通路を流下する賞球を前記下皿27に誘導する接続樋392が固着されている。また、外枠2に対する前面枠3の開放側裏面には、外枠2の掛止片に対する前面枠3の施錠および前面枠3に対する前面扉枠4の施錠を行なう金属製の施錠装置128が設けられている。

上記した構成のうち、打球発射装置130には、発射基板107が付設されており、この発射基板107によって打球発射装置130が駆動制御されるようになっている。発射基板107は、基板ボックス640内に収容されると共に、プラ枠中継基板108を介して払出制御基板98と接続されており、所定の状態(例えば、下皿満タン、球切れ時などのとき)となったときに払出制御基板98から払出停止信号を受けて打球の発射を行なえないようになっている。なお、本実施形態における発射基板107は、カードユニット未接続の場合にも、図11を用いて後述するように、打球の発射を行なえないようになっている。

以上で、パチンコ遊技機1の全体の概略構成を説明したが、以下、パチンコ遊技機1を構成する要素のうち、遊技盤40と、機構板140の詳細な構成について順次説明する。まず、図2,図3および図4を参照して遊技盤40について説明する。図3は、遊技盤40の拡大正面図であり、図4は、遊技盤40の拡大背面図である。

遊技盤40は、前面枠3の裏面側に一体的に形成される遊技盤収納枠部393に収容固定されるべく、ほぼ正方形状の合板により形成されている。合板は、導電部分としてのたとえば導電性合成樹脂による導電性板を含む複数の板を積層することにより形成されている。

遊技盤40の表面には、ステンレス鋼板を円弧状に形成した誘導レール42a,42bが取り付けられている。これにより、打球発射装置130から発射された金属製の玉は、該誘導レール42a,42b各々により形成される円形状の遊技領域41内に導かれる。

遊技領域41には、図示の場合、特別図柄表示装置44a、飾り図柄表示装置44b、特別可変入賞球装置48、普通可変入賞球装置58、普通図柄表示装置63等が設けられると共に、単に打球を入賞とする入賞口、打球の流下方向,速度を変化せしめる風車又は多数の障害釘が設けられ、また、遊技領域41の最下方には、いずれの入賞領域にも入賞しない打球が取り込まれるアウト口69が設けられている。

遊技領域41の構成をより詳細に説明すると、飾り図柄表示装置44bの左側方には、ゲートスイッチ62が内蔵された通過ゲート61が設けられている。このゲートスイッチ62が該ゲートスイッチ62内を通過する打球を検出すると、その検出信号に基づいて特別可変入賞球装置48の右側方に備えられた普通図柄表示装置63が、普通図柄を変動表示(具体的には上下2箇所で「○」「×」を交互に点灯させる)して表示結果を導出する(上下2箇所でそれぞれ「○」「×」のいずれか一方を点灯させる)。即ち、普通図柄表示装置63で「×」が点灯した場合には、普通図柄表示装置63がハズレの表示結果を導出したことになる。一方、普通図柄表示装置63で「○」が点灯した場合には、普通図柄表示装置63が当りの表示結果を導出したことになり、普通可変入賞球装置58が所定時間開放される。また、普通図柄表示装置63の変動時間は、特別図柄表示装置44aにおける大当り図柄の出現確率が高くなる確率変動モードのときに相対的に短く(例えば、3〜5秒)、確率変動モードのときと比較し特別図柄表示装置44aにおける大当り図柄の出現確率が低くなる通常確率モードのときに相対的に長く(例えば、30秒)設定されている。また、特別可変入賞球装置48の左側方には、普通図柄表示装置63の変動表示中にゲートスイッチ62を通過した打球数を記憶表示する普通図柄始動記憶LED68(最高4個まで記憶表示する)が設けられている。

また、特別図柄始動記憶LED67には、特別図柄の変動動作中に後述する始動口スイッチ60によって検出された球数を記憶表示する(最高4個まで記憶表示する)。なお、特別図柄始動記憶LED67においては、始動記憶数の上限値を一定の4個としているが、これに限らず、予め定めた所定条件の成立に伴って始動記憶数の上限値を変更可能(例えば、確変大当りした場合には、20個に増加する等)に構成してもよい。

普通可変入賞球装置58は、遊技領域41のほぼ中央に配置される飾り図柄表示装置44bと、アウト口69の上方に配置される特別可変入賞球装置48との間に配置され、ソレノイド59によって開閉駆動される電動チューリップタイプの可変入賞球装置である。そして、普通可変入賞球装置58には、始動口スイッチ60が内蔵され、開放中又は閉成中に受け入れた入賞球を検出するようになっている。しかして、打球が始動口スイッチ60によって検出されると特別図柄表示装置44aにおいて特別図柄が、飾り図柄表示装置44bにおいて飾り図柄が変動開始する。なお、普通可変入賞球装置58の開放時間は、通常確率モードのときに相対的に短く(例えば、0.5秒)、確率変動モードのときに相対的に長く(例えば、2秒)設定されている。また、普通可変入賞球装置58が開放していない場合でも、普通可変入賞球装置58の上部に設けられている始動口58aから打球を受け入れるようになっている。

特別図柄表示装置44aは、「0」〜「9」の特別図柄を変動表示する7セグメントLEDを備えた表示器である。そして、特別図柄表示装置44aの変動停止時における特別図柄が予め定めた大当り図柄(たとえば、「3」または「7」)である場合に、所定の遊技価値の付与として特定遊技状態を発生して、特別可変入賞球装置48を次に説明する所定の表示態様で開閉駆動するものである。但し、大当り図柄の一部(たとえば、「7」)は、確率変動図柄として設定され、この確率変動図柄で特定遊技状態となったときには、その特定遊技状態終了後における前記普通図柄表示装置63での普通図柄の変動時間の短縮や当り(当りの点灯)の出現確率や特別図柄表示装置44aにおける大当り図柄の出現確率が高くなる確率変動モードとなるように設定されている。

飾り図柄表示装置44bは、「0」〜「9」の飾り図柄を左・中・右において個々に変動表示する変動表示領域を備えた表示領域80が形成された液晶タイプの表示器である。この飾り図柄表示装置44bの左側には、遊技演出に用いられる可動部材としてのハンマ951が設けられている。ハンマ951は、モータ950(図8参照)により駆動される。ハンマ951は、上皿19に設けられている操作ボタン19aが操作されると、可動部951aを支点として右方向に倒れ、表示領域80に表示される飾り図柄のうち最も左側の飾り図柄を叩くような演出を行なうことができる。

飾り図柄表示装置44bで変動表示される飾り図柄とは、特別図柄表示装置44aにおける特別図柄の変動表示の装飾効果を高めるために特別図柄の変動表示と所定の関係を有して変動表示される装飾的な意味合いがある図柄をいう。所定の関係には、たとえば、特別図柄の変動表示が開始されたときに飾り図柄の変動表示が開始される関係や、特別図柄の変動表示が終了し表示結果が表示されたときに飾り図柄の変動表示が終了し表示結果が表示される関係等が含まれる。特別図柄表示装置44aの表示結果が大当り図柄の場合には、飾り図柄表示装置44bの表示結果も大当りが発生する予め定めた大当り図柄の組合せ(例えば、同一の図柄が当りラインのいずれかに揃った場合)となるように制御され、両表示結果の整合性が保たれるように制御される。なお、本実施の形態において、特別図柄始動記憶LED67、特別図柄表示装置44a、および、飾り図柄表示装置44bを含む外周には、装飾部材66が設けられる。

また、装飾部材66の上端から右側端に亘る部分には、飾り図柄表示装置44b側への玉の侵入を防止する規制フランジ部75が延設されており、該規制フランジ部75と遊技領域41の右上端から右側端を区画形成する誘導レール42bとの間には、誘導通路76が形成されている。また、遊技領域41の右上部分には、緩衝部材70(例えば、ゴム等)が設けられており、該緩衝部材70への玉の衝突によって誘導通路76内を通過する玉の勢いを弱めるようになっている。

特定遊技状態となったときに駆動制御される特別可変入賞球装置48は、ソレノイド65によって開閉駆動される開閉板49を有し、その開閉板49に受け入れられた打球を検出するカウントスイッチ52が設けられている。また、特別可変入賞球装置48内(開閉板49の内側)には、打球の検出(V入賞検出)に伴って特定遊技状態の継続権を成立させる特定球検出器51が設けられており、該特定球検出器51の上方には、一旦V入賞検出があると次に開閉板49を開放するまでは打球が特定球検出器51を通過しないようにするVシャッター(図示しない)が設けられている。このVシャッターは、ソレノイド50によって開閉駆動が行なわれる。しかして、特定遊技状態となった場合には、一定時間(例えば、28秒)が経過するまで又はその一定時間内に所定個数(例えば、10個)の入賞球が入賞するまで開閉板49を開放(以下、この開放を開放サイクルという)し、その開放サイクル中に受け入れられた打球が特定球検出器51によって検出されたときに継続権が成立して、再度上記した開放サイクルが実行され、各開放サイクルにおいて継続権が成立していることを条件に最高16回の開放サイクルを繰り返すことができるようになっている。

なお、本発明の特定遊技状態は、上記に限らず以下に示す(1)〜(5)の制御のうちいずれか1つの制御又は組み合わせた制御を実行する状態であればよい。

(1) 打球の入賞を容易にする第一の状態と、打球が入賞できない又は入賞し難い第二の状態と、に変化可能な可変入賞球装置に対して所定時間連続的又は間欠的に第一の状態にする制御

(2) 特定の入賞又は通過領域での打球の検出を介在させ、打球の入賞を容易にする第一の状態と、打球が入賞できない又は入賞し難い第二の状態と、に変化可能な可変入賞球装置に対して所定時間連続的又は間欠的に第一の状態にする制御

(3) 打球の入賞に関わらず所定数の景品球を直接排出する制御

(4) 有価価値を有する記憶媒体(カードやレシート等)に対して有価数を加算する制御

(5) 得点があることに基づいて遊技可能なパチンコ遊技機に対して得点を付与する制御

また、特別可変入賞球装置48の左右には、入賞球検出器56a,56bを内蔵する通常入賞口54a,54bが設けられ、該通常入賞口54a,54b各々の外側上方には、それぞれ入賞球検出器55a,55bを内蔵する通常入賞口53a,53bが設けられている。

上記したように、打球が入賞するすべての入賞口および入賞装置には、入賞球を検出する入賞球検出器としての各スイッチ51,52,55a,55b,56a,56b,60が設けられている。これらの入賞球検出器により入賞球が検出されることにより、景品遊技媒体払出条件が成立し、入賞球検出器からの検出信号に基づいて、所定個数の賞球が払出される。なお、入賞球を検出するが、賞球を払出さないゲートスイッチ62も設けられている。しかして、これらのスイッチ51,52,55a,55b,56a,56bは、図9に示すように、次に説明するスイッチ中継基板95を介して主基板120に接続され、主基板120では、これらの検出器からの検出信号に対応した賞球制御信号を払出制御基板98に導出する。そして、払出制御基板98は、その賞球制御信号に対応した個数を未払出数として加算し、順次賞球を払出すように後述する玉払出装置154を駆動制御するようになっている。なお、特定球検出器51は、継続権の成立を検出する機能を兼用しており、入賞球検出器52は、開閉板49の開放を規制するための計数機能を兼用している。

また、始動口スイッチ60は、図9に示すように主基板120に直接接続されている。(ただし、他のスイッチ51,52,55a,55b,56a,56bによって導出される賞球制御信号は、相対的に多い個数、例えば、7個であるのに対し、始動口スイッチ60に基づく賞球制御信号は、相対的に少ない個数、例えば、4個である)これは、始動口スイッチ60からの配線を直接主基板120に接続することにより、その途中に不正な回路基板を組み込んだ配線(ぶら下がり基板等と称されている)が接続されているか否かの発見を容易にするためである。そして、前述したスイッチの場合と同様に、所定個数の賞球を払出す制御が行なわれる。また、始動口スイッチ60と主基板120とを直接接続する配線は、他の配線の色と明らかに異なる色(本実施形態の場合には、ピンクと黄の蛍光色)としたので、この点からも始動口スイッチ60からの配線に不正が行なわれているか否かを見分け易い。さらに、その始動口スイッチ60と主基板120とを接続する配線を遊技機裏面側から見て視認できるようにしているので、より不正を発見し易い。なお、始動口スイッチ60は、特別図柄表示装置44aおよび飾り図柄表示装置44bにおいて変動表示をさせるための始動機能を兼用している。また、遊技盤40には、装飾効果を高めるための装飾ランプ32a,32bが複数備えられている。

遊技盤40には、上記したようにスイッチやソレノイド、あるいは装飾ランプ等が多数設けられるが、これらは、音声枠ランプ基板92および演出制御基板90や、あるいはスイッチ中継基板95を介して主基板120に接続されるようになっている。即ち、図9に示すように、遊技盤40に設けられる各スイッチ51,52,55a,55b,56a,56b,62および各ソレノイド50,59,65は、スイッチ中継基板95を介して主基板120に接続され、遊技盤40に設けられる装飾ランプ32a,32bは、ランプドライバ基板93,音声枠ランプ基板92および演出制御基板90を介して主基板120に接続されている。

一方、遊技盤40の裏面には、図4に示すように、遊技盤40の裏面側の中央部分には、裏パック81aが取り付けられている。裏パック81aの中央には、飾り図柄表示装置44bが臨む開口(図示しない)が形成されており、この裏パック81aに対して、飾り図柄表示装置44bと、当該飾り図柄表示装置44bを収容するための液晶ボックス81bとが取り付けられている。本実施の形態における飾り図柄表示装置44bは、インバータ基板88と、液晶中継基板91a,91bとを含むように構成されている。液晶中継基板91aは、演出制御基板90から液晶中継基板91bおよびインバータ基板88へ送信される信号を中継する。液晶中継基板91bは、液晶中継基板91aから飾り図柄表示装置44bへ送信される信号を中継する。インバータ基板88は、液晶中継基板91aからの情報信号の種類に応じて、飾り図柄表示装置44bに備えられたバックライトを制御するものである。

また、液晶ボックス81bの後面には、演出制御基板ボックス125が直接取り付けられる。この演出制御基板ボックス125内には、ランプドライバ基板93と、音声枠ランプ基板92と、演出制御基板90とが収容して取り付けられている。液晶ボックス81bの後面には、演出制御基板ボックス125に形成された係合片(図示しない)が係合するスライド穴(図示しない)と、演出制御基板ボックス125を固定するための係止片125aとが形成されている。しかして、演出制御基板ボックス125の係合片をスライド穴に挿入させた後、演出制御基板ボックス125を下方にスライドさせることにより、係止片125aが演出制御基板ボックス125の上面に係止され、これによって、演出制御基板ボックス125が液晶ボックス81bの後面に止着される。なお、係止片125aを撓ませて、演出制御基板ボックス125を上方にスライドさせることにより、取り外すことができる。なお、玉払出装置154の構造については、図5〜図7を参照して後述する。

ランプドライバ基板93は、遊技盤40に設けられる装飾ランプ32a,32bの点灯状態を制御するためのランプ中継基板89と音声枠ランプ基板92との接続を中継するものである。音声枠ランプ基板92は、遊技盤40に設けられる装飾ランプ32a,32b、および前面枠3や前面扉枠4等に設けられる遊技効果ランプ13a,13b,13c,16a,16b,17a,17b、スピーカ12a,12b等を主基板120からの情報信号に応じて一括して駆動制御するものである。また、音声枠ランプ基板92には、音量を切替える音量切替スイッチ127が設けられている。

演出制御基板90は、飾り図柄表示装置44bの変動表示動作を主基板120からの情報信号の種類に応じて駆動制御するものであり、さらに、音声枠ランプ基板92との情報信号のやり取りを行なうものである。

演出制御基板ボックス125のカバー表面には、凹部が形成されている。凹部には周辺電源中継基板47と周辺コマンド中継基板57とが収容され、その上からカバー部材125bが取り付けられている。なお、カバー部材125bを取り付けたときには、当該カバー部材125bの面と演出制御基板ボックス125のカバーの面とが揃うように形成されている。周辺電源中継基板47は、音声枠ランプ基板92へ供給する電力を中継するものである。周辺コマンド中継基板57は、演出制御基板90へ出力する情報信号を中継するものである。

また、裏パック81aの下方には、遊技盤40に設けられる各入賞口から入賞した入賞球を誘導する入賞球誘導路(図示しない)がその前面に形成される入賞球誘導カバー体82が取り付けられている。

入賞球誘導カバー体82の後面には、図柄基板ボックス126が取り付けられる。この図柄基板ボックス126内には、特別図柄および特別図柄記憶基板85、普通図柄基板86、普通図柄記憶基板87、図柄中継基板84、ランプ中継基板89、および、スイッチ中継基板95とが収容して取り付けられている。

特別図柄および特別図柄記憶基板85は、主基板120からの情報信号に応じて、特別図柄表示装置44aの表示状態と、特別図柄始動記憶LED67を制御するためのものである。

普通図柄基板86は、主基板120からの情報信号に応じて、普通図柄表示装置63の表示状態を制御するためのものである。普通図柄記憶基板87は、主基板120からの情報信号に応じて、普通図柄始動記憶LED68を制御するためのものである。

図柄中継基板84は、主基板120から特別図柄および特別図柄記憶基板85、普通図柄基板86、および、普通図柄記憶基板87へ送信される信号を中継する。ランプ中継基板89は、ランプドライバ基板93から装飾ランプ32a,32bへ送信される信号を中継する。

スイッチ中継基板95は、前述したように、遊技盤40に設けられる各スイッチ51,52,55a,55b,56a,56b,62および各ソレノイド50,59,65と主基板120との接続を中継するものである。

図柄基板ボックス126の後面には、左側でヒンジ結合され、開閉自在となるように主基板取付ベース135が設けられており、当該主基板取付ベース135に主基板ボックス136が取り付けられている。このように構成したため、主基板ボックス136を開閉することができ、入賞球誘導カバー体82内に設けられている特別可変入賞球装置48等のメンテナンスを行ないやすくすることができる。主基板ボックス136内には、主基板120が収容して取り付けられている。本実施の形態においては、主基板120が、遊技盤40に取り付けられているため、新しい遊技盤に取り替えるときに、遊技盤自体を取り替えることにより、併せて主基板120を取り替えることができる。

ここで、主基板ボックス136の構造について説明する。主基板ボックス136は、主基板120を取り付けるための主基板ボックスベース136aと、主基板ボックスカバー136bと、主基板ボックスベース136aに主基板ボックスカバー136bを固く密着させるカシメネジ136cと、カシメキャップ136dとから構成されている。主基板ボックス136は、主基板ボックスベース136aに主基板ボックスカバー136bを被せて、左右に設けられたカシメ部136eにカシメネジ136cを差し込み螺着し、その上からカシメキャップ136dで封止することにより、カシメ部136eを切断しない限り、開封できないように構成されている。これにより、カシメ部136eが切断されているか否かにより、主基板ボックス136が開封されたか否かを容易に判断することができる。

裏パック81aの右上方には、中継基板取付ボックス383が取り付けられている。中継基板取付ボックス383内には、枠ランプ中継基板99aが収容して取り付けられている。中継基板取付ボックス383の後面には、盤用外部端子板96が取り付けられている。この盤用外部端子板96は、パチンコ遊技機1の営業管理上必要な遊技情報(例えば、大当り遊技状態中である旨を報知する大当り1情報、確率変動図柄で大当り遊技状態となり、その大当り状態中およびその大当りによる確率変動中である旨を報知する大当り2情報(大当り中と確率変動中に出力され続ける信号)、確率変動図柄による大当り状態終了後の確率変動中である旨を報知する確率変動情報、始動球検出器をONした打球の数を報知する始動口情報、特別変動表示装置の変動動作回数を報知する図柄確定回数1情報、普通変動表示装置の変動動作回数を報知する図柄確定回数2情報、および普通可変入賞球装置の開閉回数を報知する役物回数2情報等)を遊技場に設置される管理コンピュータに出力するための外部接続端子(図示しない)を有し、これらの情報が主基板120から与えられるようになっている。さらに、どの図柄で大当りしたか、どの図柄で停止したか等の情報を出力するようにしてもよい。

以上、遊技盤40の構成について詳細に説明してきたが、上記のように構成される遊技盤40は、前面枠3の裏面側に形成される遊技盤収納枠部に収納固定されるようになっている。遊技盤収納枠部は、周知のように、ほぼ正方形状に構成される遊技盤40を収容するように前面枠3の裏面に段差状に形成され、収容した遊技盤40の裏面を押圧固定するための遊技盤係止レバー366(図2参照)が遊技盤収納枠部の左側方および右側方各々に2箇所ずつ取り付けられている。なお、遊技盤係止レバー366の取付位置は、このような位置に限られるものではなく、適宜箇所に設けられるものであればよい。また、遊技盤収納枠部の下方部は、平板状の支持板となって遊技盤40の下辺を載置するようになっており、その支持板のほぼ中央にアウト球を誘導するアウト球連通口が形成されている。

次に、パチンコ遊技機1の背面に設けられる機構板140の構成について図2を参照して説明する。図2において、機構板140は、主として賞球を貯留する賞球タンク147と該賞球タンク147に貯留された賞球を下流側に整列しながら誘導する玉整列レール部材148が設けられる上部構成部と、カーブレール部を有しカーブレール部からの球を誘導する玉通路カバー部材156と入賞に基づく賞球を払出す玉払出装置154(本実施形態では、貸球も払出すが、賞球のみ払出すものでもよい)とが設けられる中間構成部と、主として遊技盤40に打ち込まれた入賞球を含む打球を処理するための構成、および賞球を上皿19および下皿27に導くための構成が設けられる下部構成部と、が開口窓を構成するように機構板主体141上に一体的に形成されている。機構板主体141は、機構板主体141のそれぞれ上部および右側部(パチンコ遊技機1の背面側から見て),左側部(パチンコ遊技機1の背面側から見て),および下部をそれぞれ構成する上部板142,左側板143および下部板144を取付ネジによって連結することにより構成されている。本実施の形態における上部板142,左側板143および下部板144は、耐磨耗性を向上させるために、緑色の顔料がねり込まれた緑色透明のポリカーボネート樹脂で成形されている。透明色を緑色透明としているが、着色しない透明の場合、黄ばんだ透明色になってしまい美観が損なわれるため(タバコのヤニなどで汚れたような感じになってしまう)、緑色透明とすることでその点を解消している。

次に、機構板140の構成について、各構成部毎に説明する。まず、上部構成部には、多量の賞球を貯留する賞球タンク147と、該賞球タンク147から供給される賞球を仕切壁によって複数列(本実施形態の場合、2列)に整列して流下させる玉整列レール部材148と、該玉整列レール部材148によって誘導された賞球を後述する玉払出装置154に向けて左右方向から上下方向へ方向転換するカーブレール部の上方に設けられた枠用外部端子板102とがそれぞれ上部板142の所定の位置に設けられている。

また、玉整列レール部材148の下流側上部には、球ならし部材149が揺動自在に垂下され、玉整列レール部材148上を上下2段となって流下する球を球ならし部材149に埋設される重錘(符号なし)の作用によって1段とするようになっている。

上記した玉整列レール部材148の下流側上部には、外部との信号線が接続される外部接続端子を有する枠用外部端子板102が取り付けられる。枠用外部端子板102の取付部分は、凹んでおり、ハンダ面の突出部分が接触しないように形成されている。枠用外部端子板102に設けられる外部接続端子としては、外部(例えば、管理コンピュータ)とパチンコ遊技機1との間の信号線を接続するコネクタとして、賞球数を出力するためのコネクタと、第1・第2ドア開放スイッチ111,112からの信号を出力するためのコネクタとが設けられている。

上部板142に位置する上部構成部には、上記した構成以外に、上記した賞球タンク147の左上部および枠用外部端子板102の上部に対応する位置の取付ボス184に機構板係止用部材167が取付ネジによって左右方向にスライド自在に支持されて設けられている。なお、機構板係止用部材167は、賞球タンク147の左上部および枠用外部端子板102の上部に設けられているため、機構板140の遊技盤収納枠部393への固定状態を堅固に安定化させることができるようになっている。なお、機構板係止用部材167は、下部構成部の開放端部にもう一つあり、計3つ設けられている。

また、賞球タンク147の左上部および枠用外部端子板102の右上部の機構板140の裏面には、それぞれ、第1ドア開放スイッチ111と、第2ドア開放スイッチ112とが設けられている。本実施の形態における第1ドア開放スイッチ111は、前面扉枠4と前面枠3とが開放したこと、および、機構板140と前面枠3とが開放したことを検出する。第2ドア開放スイッチ112は、前面枠3と外枠2とが開放したことを検出する。第1ドア開放スイッチ111および第2ドア開放スイッチ112は、枠用外部端子板102に接続されている。このように、第1ドア開放スイッチ111および第2ドア開放スイッチ112が備えられているため、外枠2,前面枠3および前面扉枠4の開放状態を外部装置等によって確認することができる。なお、この第1ドア開放スイッチ111および第2ドア開放スイッチ112の配線は、枠ランプ中継基板99aに接続された後、音声枠ランプ基板92に接続され、演出制御基板90を経由して主基板120に接続するようにし、そして、主基板120からの情報信号に基づいて音声枠ランプ基板92によって遊技効果ランプ等を点灯制御することにより外枠2,前面枠3および前面扉枠4の開放状態を報知するようにしてもよい。

次に、上部板142に位置する中間構成部の構成について説明する。中間構成部の表面側には、球が通過する球抜き通路(図示しない)が形成されている。この球抜き通路は、後述する球抜き通路下流部と連通しており、玉整列レール部材148および賞球タンク147に待機する球を誘導してパチンコ遊技機1の外側(パチンコ遊技機1を設置する島の回収樋)に導くものである。この球抜き通路への球の誘導は、玉通路カバー部材156に設けられる球抜きストッパー(図示しない)を解除することにより行なわれる。

また、中間構成部の上部には、上記した玉整列レール部材148の下流側に接続されるカーブレール部および玉通路部を有する玉通路カバー部材156が取り付けられる。玉通路カバー部材156のカーブレール部は、玉整列レール部材148から流下する球を前記球抜き通路あるいは、玉払出装置154に玉を誘導する玉通路(図示しない)のいずれかに分岐するものである。カーブレール部の下流側には、玉払出装置154が配置されている。

玉通路カバー部材156の下流側には、球切れスイッチ157が、玉払出装置154までの間に27〜28個の遊技球が存在することを検出できるような位置に係止片によって着脱自在に装着されている。この球切れスイッチ157は、サンパック中継基板101に接続されるようになっている(図2参照)。そして、球切れスイッチ157は、球を検出しなくなったときに、サンパック中継基板101を介して払出制御基板98および主基板120に信号を入力し、後に説明する玉払出装置154の払出モータ115の作動を停止して賞球の払出を不能動化させるようになっている。

また、玉通路カバー部材156の下部には、玉ストッパー部材159(図6参照)。また、上記した玉通路カバー部材156の下方には、賞球および貸球の払出しを行なう玉払出装置154が取り付けられている。玉払出装置154の構造については、図5〜図7を参照して後述する。

以上で、機構板140の中間構成部についての説明を終了し、次に、機構板140の下部構成部(下部板144)について説明すると、下部構成部は、図2に示すように、背面から見てその右側部分に払出制御基板98を収容する払出制御基板ボックス123が取り付けられ、背面から見てその左側部分に電源基板910を収容する電源基板ボックス122が取り付けられている。なお、払出制御基板ボックス123も、前述した主基板ボックス136の構造と同様に構成されている。すなわち、払出制御基板ボックス123は、払出制御基板ボックスベースに払出制御基板ボックスカバーを被せて、左右に設けられたカシメ部にカシメネジを差し込み螺着し、その上からカシメキャップで封止することにより、カシメ部を切断しない限り、開封できないように構成されている(いずれも図示しない)。これにより、カシメ部が切断されているか否かにより、払出制御基板ボックス123が開封されたか否かを容易に判断することができる。

払出制御基板ボックス123が取り付けられる下部構成部の前面側(機構板主体141の遊技盤40と対面する内側)には、入賞球を誘導する入賞球誘導通路(図示しない)とアウト球を誘導するアウト玉通路(図示しない)とが形成され、下部構成部の背面側(機構板主体141の外側)には、賞球通路、連絡通路、余剰玉通路が形成されるとともに球抜き通路下流部も形成されている。

次に、機構板140の下部構成部の背面から見て右側部分(以下、右側下部構成部という)の構成について説明する。図示を省略するが、機構板140の右側下部構成部の一側上部に賞球通路が形成され、該賞球通路の下端に上皿連通口が形成されている。この上皿連通口は、パチンコ遊技機1の前面に設けられる上皿19に賞球を導くものである。上皿連通口の一側側方には、連絡通路が形成され、その連絡通路の下流に余剰玉通路が接続されている。

しかして、入賞に基づく賞球が多数払出されて上皿19が賞球で満杯となり、遂には上皿連通口に到達してさらに賞球が払出続けられたときには、賞球は、連絡通路を介して余剰玉通路に導かれ、その後、前記接続樋392を介して下皿27に排出される。そして、さらに賞球が払出続けられたときには、下皿27も満杯になるが、余剰玉通路の一側側壁に設けられた満タン検知レバー部分にまで到達すると、満タン検知レバーが押圧されて満タンスイッチ158(図9参照)がONされ、玉払出装置154の払出モータ115の駆動を停止して賞球および貸球の払出動作を不能動化する。このとき、打球発射装置130の発射モータ601の駆動も停止するが、停止しないものであってもよい。

電源基板ボックス122は、内部に複数の電圧の異なる電源を生成する電源基板910を収容するものである。電源基板910には、パチンコ遊技機1全体の電源をON・OFFするための電源スイッチ、パチンコ遊技機1のすべての動作をクリアするためのクリアスイッチ921(図13参照)および管ヒューズ等が実装されている。また、電源基板910は、電源コード117が接続される電源コネクタが実装されている。電源コネクタに接続される電源コード117は、前記枠用外部端子板102の側方に形成される配線通し開口から機構板主体141の前面側に形成される配線通しに沿って左側板143側を通って機構板140の下部まで引き通され、機構板主体141に設けられる開口から機構板主体141の裏側に引き出されて電源コネクタに接続される。電源コード117によって供給される電圧は、AC24Vの電圧であり、電源基板910で生成される複数の電圧は、DC30V、DC24V、DC12V、DC5Vの4種類である。(但し、他の基板に対してAC24Vも供給する。)また、電源基板910は、主基板120および払出制御基板98の各CPUに駆動電源が供給されていない間、各基板120,98のRAMの記憶内容をバックアップ(保持)するために各基板120,98にバックアップ電源を供給するようになっている。なお、電源基板910から電源断信号が出力されることによって主基板120は、バックアップをするための処理を行なうようになっている。なお、払出制御基板98においても同様にバックアップする処理が行なわれる。主基板120および払出制御基板98におけるバックアップ処理に関しては、後で詳細に説明する。

右側下部構成部の機構板主体141の前面側(遊技盤40に当接する側)には、入賞球を誘導する入賞球誘導通路(図示しない)とアウト球を誘導するアウト玉通路(図示しない)とが形成されている。入賞球誘導通路の上方は、入賞球落下入口(図示しない)となっており、前記入賞球誘導カバー体82から放出される入賞球を受け入れるようになっており、その受け入れた入賞球を入賞球誘導通路が一側側方に向かって誘導し、機構板主体141に形成された連通口(図示しない)から機構板主体141の背面側に導き、さらにその連通口から前記球抜き通路下流部(図示しない)に導くようになっている。前記球抜き通路下流部712は、右側下部構成部の外周縁に沿って逆L字状に屈曲され、下部構成部のほぼ中央背面側に形成される前記余剰玉通路の右側方に形成される合流排出通路に最終的に合流するようになっている。したがって、入賞球落下入口から受け入れられた入賞球は、入賞球誘導通路、連通口、球抜き通路下流部、および合流排出通路を介してパチンコ遊技機1の外部に誘導されるようになっている。

遊技盤40のアウト口69から取り込まれたアウト球は、遊技盤40の裏面に刻設されるアウト球排出通路(図示しない)に導かれ、さらに遊技盤収納枠部393の下部の板状部分に形成されるアウト球連通口(図示しない)を経由して上記したアウト玉通路に導かれ、連通口、合流排出通路を通ってパチンコ遊技機1の外部に導かれる。つまり、上記した合流排出通路は、球抜き通路下流部からの抜き球、アウト玉通路からのアウト球、入賞球誘導通路からの入賞球をすべて合流してパチンコ遊技機1の外部に誘導するものである。

次に、図5および図6を用いて、玉払出装置154の構造を説明する。図5は、玉払出装置154の斜視図であり、図6は、玉払出装置154の分解斜視図である。

玉払出装置154のケース155は、左外側のケース155aと、右外側のケース155cと、ケース155aとケース155cとの間のケース155bと、をケース155c側から取付ネジ71により組み付けられて一体となるように構成されている。これらケース155a,155b,155cは、耐磨耗性を向上させるために、ポリカーボネート樹脂で成形されている。

ケース155aと、ケース155bとの間には、カーボンを8重量%含有したABS樹脂(導電性合成樹脂)から形成された仕切板72と、シャフト73を回転軸として回転することにより玉を払出す玉払出部材74(スクリューやスプロケット等のモータによって駆動される回転部材)と、玉払出部材74が回転することにより払出された玉を検出するための払出個数カウントスイッチ116と、払出中継基板113とが設けられている。

ケース155aおよびケース155bの内側には、玉通路カバー部材156により誘導された玉を玉払出部材74まで誘導する玉供給通路部材77a,77bとが立設されている。玉供給通路部材77a,77bおよびケース155a,155bの内壁により、玉を玉払出部材74まで誘導する玉供給通路が形成されている。また、玉供給通路には、仕切板72が設けられており、左右2列の玉通路188,189各々に対応して2条の通路が形成されている。これにより、仕切板72と玉供給通路内の玉とを電気的に導通させることができる。仕切板72は、ケース155aとケース155bとを組み付けたときに、当該ケースの上部において突起した部分が形成されるように、突起部72aが設けられている。玉払出部材74は、玉供給通路から供給される玉を1個づつ区切って払出す。本実施の形態における玉払出部材74は、円盤部が形成され、該円盤部の両側面には、それぞれ玉を受け入れる間隔を保持して突設される複数(3つ)の突出部が形成されることで、各突出部の間は、玉を受け入れ誘導するための凹部として形成されている。

ケース155aおよびケース155bの内側には、さらに、玉払出部材74により払出された玉を玉排出口84まで誘導する玉誘導通路部材84a,84bが立設されている。玉誘導通路部材84a,84bおよびケース155a,155bの内壁により、玉を玉排出口84まで誘導する玉払出通路が形成されている。玉払出通路は、仕切板72は設けられず、左右2列分の幅の玉通路が中央に傾斜し、1列分の幅(玉1個が流下する幅)となる。

払出個数カウントスイッチ116は、玉排出口84に設けられており、玉払出部材74により払出される玉を検出する。これにより、払出個数カウントスイッチ116からの検出信号に基づき、玉払出装置154から実際に排出された玉の数をカウントすることができる。なお、本実施の形態における玉排出口84は、1つの排出口からなり、玉払出装置154から排出する球を貸球として払出す貸球排出口と景品球として払出す景品球排出口とを兼用した形で構成されている。払出中継基板113は、取付ネジ113aにより、ケース155bに取り付けられる。ケース155aには、払出中継基板113と配線とを接続するためのコネクタ貫通開口が形成される接続用凹部が形成されている。

次に、ケース155bと、ケース155cとの間には、玉払出部材74を回転駆動させるための払出モータ115と、当該払出モータ115からの動力を玉払出部材74に伝達するための歯車79と、玉払出装置154内の玉供給通路と払出モータ115との間に設けられた絶縁材料から形成された絶縁カバー83と、払出センサ基板114とが設けられている。

払出モータ115は、取付板115aと一体となるように構成されている。取付板115aには、取付孔115bが形成されている。ケース155bには、払出モータ115が臨む開口と、取付部115cとが形成されている。払出モータ115は、取付板115に設けられている取付孔115bに、ケース155bに設けられている取付部115cを挿入して、ケース155b内に取り付けられる。

絶縁カバー83は、玉供給通路と払出モータ115との間を遮蔽する遮蔽部83aと、払出モータ115の回転軸が臨む開口とケース155bに設けられている取付部115cに対応する取付孔とが形成された取付部83bとから構成されている。絶縁カバー83は、払出モータ115の取付板115aの上から、取付部83bに設けられている取付孔に、ケース155bに設けられている取付部115cを挿入して、ケース155b内に取り付けられる。

歯車79は、その中心に形成されている嵌合孔79aに、玉払出部材74の回転軸の一端部を嵌入させて、払出モータ115の回転軸に取り付けられている歯車と噛合うように取り付けられる。これにより、払出モータ115からの動力を、歯車79を介して、玉払出部材74に伝達することができる。よって、払出モータ115を駆動することにより、玉払出部材74を回転させることができる。なお、歯車79の一側面には、外周に沿って複数の検出突片79bが突設されている。本実施の形態における検出突片79bは、歯車79の一側面に6個突設されている。

払出センサ基板114は、取付ネジ114aにより、ケース155cに取り付けられる。払出センサ基板114は、ケース155cに取り付けられた状態で、払出センサ基板114に備えられたモータ位置センサにより、玉の払出動作を確実に行なうために払出モータ115の停止位置(正確には、回転部材としての玉払出部材74の停止位置)を検出することができる。モータ位置センサは、歯車79の一側面に突設されている複数の検出突片79bが横切ることにより、玉払出部材74の回転位置を検出するようになっている。

なお、本実施の形態における玉払出装置154は、2条を1条に変換するようにしているが、2条(複数条)を2条(複数条)のまま払出すようにしてもよいし、2条を1条にした後に再び2条とするものでもよい。但し、本実施形態では、2条で受けるのは、払出スピードを向上するのが目的で、それを1条にするのは、カウントスイッチの数を少なくしてコストダウンを図るためである。

また、本実施の形態における玉払出装置154のケース155cの側面には、払出モータ115の回転軸が挿通する回転軸挿通穴155dが形成されている。これにより、手動で払出モータ115の回転軸を回転させることができる。よって、玉払出部材74に残存している玉を、手動で払出モータ115の回転軸を回転させることにより、取り出すことができる。

図7は、玉払出装置154を玉払出装置取付部154aに取り付ける前の状態と取り付けた後の状態とを説明するための、図2におけるB−Bでの概略断面図である。なお、図7における概略断面図は、パチンコ遊技機1の正面から見て左側からの玉払出装置取付部154a付近の断面図である。

玉通路カバー部材156の下流に取り付けられた玉ストッパー部材159は、玉通路188,189各々に対応して玉通路カバー部材156に穿設される挿通穴156eに挿入し玉の流下をストップさせる2つのストッパー片と玉払出装置154のケース155に当接する当接部とが一体的に形成されたストッパー部材159bと、ストッパー片が挿通穴156eに挿入する状態となるようにストッパー部材159bを付勢するバネ(図示しない)と、当該ストッパー部材159bを玉通路カバー部材156に取り付けるための取付部材159cとから構成されている。

図7(a)は、玉払出装置154を玉払出装置取付部154aに取り付ける前の状態を説明するためのB−Bでの概略断面図である。玉払出装置154を玉払出装置取付部154aに取り付けていないときには、図7(a)に示すようにストッパー部材159bのストッパー片がバネの弾性力により挿通穴156eに挿入し、流下する玉をストップさせる状態になる。すなわち、玉払出装置154の玉供給通路に玉を供給しない状態になる。

図7(b)は、玉払出装置154を玉払出装置取付部154aに取り付けているときの状態を説明するためのB−Bでの概略断面図である。玉払出装置154を玉払出装置取付部154aに取り付けているときには、図7(b)に示すように玉払出装置154の仕切板72に設けられている突起部72aに玉ストッパー部材159bの当接部が接し、バネの弾性力に反して上方に押し上げられることにより、一体に形成されている玉ストッパー部材159bのストッパー片が挿通穴から退避して、玉通路188,189を玉が流下できる状態になる。すなわち、玉払出装置154の玉供給通路に玉を供給できる状態になる。

このような玉ストッパー部材159を玉通路カバー部材156の下流に取り付けたことにより、玉払出装置154を玉払出装置取付部154aから取り外したときであっても、挿通穴156eより上流に位置する玉が零れ出ることがない。このため、たとえば、玉払出装置154を交換する場合に、球抜き操作を行ない賞球タンク147や玉整列レール部材148に貯留されている玉を全て抜きとる手間を省くことができる。

一方、玉払出装置154を玉払出装置取付部154aに取り付けたときには、玉ストッパー部材159bのストッパー片が挿通穴から退避して玉通路188,189を玉が流下できる状態になるとともに、玉ストッパー部材159と仕切板72の突起部72aとが接するため、仕切板72と玉ストッパー部材159とを電気的に導通させることができる。

図8は、飾り図柄表示装置44bの左方に設けられているハンマ951の駆動装置の構造を示す斜視図である。ハンマ951は、駆動源となるモータ950によって駆動される。モータ950の回転力は、モータ950の回転軸に嵌合しているギア952に伝えられ、さらに、ギア952と噛み合うギア953に伝えられる。ギア953が嵌合している回転軸957には、切欠部956aが設けられた平板956が嵌合されている。また、回転軸957の端部には、ギア953の回転方向と同じ方向にハンマ951が回転するように、回転軸957の軸方向に対して直交する方向に、ハンマ951のアーム958が嵌合部材959を用いて嵌合されている。

モータ950の回転力によって、図8(A)に示す矢印方向にギア952が回転すると、回転力が伝えられるギア953が嵌合している回転軸957の回転に応じて平板956およびハンマ951が回転する。そして、ハンマ951が、図8(A)に示す位置から図8(B)に示す位置まで移動される。平板956に形成されている切欠部956aは、ハンマ951が図8(A)に示す位置であるときはセンサ954によって感知され、ハンマ951が図8(B)に示す位置であるときはセンサ955によって感知される。

すなわち、センサ954,955は、ハンマ951の位置を検出して検出結果を検出信号として出力する位置検出手段の一例である。センサ954,955は、それぞれ、ハンマ951の回転可能範囲の両端を検知可能な位置に設置される。ハンマ951の回転可能範囲は、たとえば90度である。

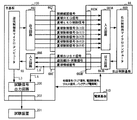

以上、パチンコ遊技機1の構成について説明してきたが、次に、配線接続される回路構成について、図9を参照して説明する。図9は、主基板120と各種制御基板および電気部品との関係を示すブロック図である。

主基板120には、プログラムに従ってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ99が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ99(遊技制御手段ともいう)は、ゲーム制御用のプログラム等を記憶するROM100、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM111、プログラムに従って遊技の信号を制御するCPU112、および演出制御基板90等に制御信号(コマンド)を送信するI/Oポート部114を含む。この実施の形態では、ROM100,RAM111はCPU112に内蔵されている。すなわち、CPU112は、1チップマイクロコンピュータである。また、この実施の形態で用いられているCPU112は、ソフトウェアで割込禁止に設定できないマスク不能割込(NMI)を発生させるために使用されるマスク不能割込端子(NMI端子)と、CPU112の外部から割込(外部割込;ソフトウェアで割込禁止にできるマスク可能割込)を発生させるために使用される割込端子(INT端子)とを有する。しかし、この実施の形態では、マスク不能割込および外部割込を使用しない。そこで、NMI端子およびINT端子を、抵抗を介してVCC(+5V)にプルアップしておく。従って、NMI端子およびINT端子の入力レベルは常にハイレベルになり、端子オープン状態に場合に比べて、ノイズ等によってNMI端子およびINT端子の入力レベルがハイレベルからローレベルに立ち下がって割込発生状態になる可能性が低減する。なお、CPU112は、ROM100に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、CPU112が実行する(または、処理を行なう)ということは、具体的には、CPU112がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板120以外の他の基板に搭載されているCPUについても同様である。また、この実施の形態で用いられる遊技制御用マイクロコンピュータ99とは、主基板120に搭載されるCPU112、ROM100、RAM111、I/Oポート部114、等の周辺回路のことである。

また、RAM111は、その一部または全部が電源基板910において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間(バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで)は、RAM111の一部または全部の内容は保存される。少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御用マイクロコンピュータ99の制御状態に応じたデータ(たとえば、特別図柄プロセスフラグ、賞球加算値等)がバックアップRAMに保存される。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ99の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータに基づいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、この実施の形態では、RAM111の全部が、電源バックアップされているとする。

主基板120には、電源基板910から、RAMの内容をクリアすることを指示するためのクリアスイッチ921が操作されたことを示すクリア信号、電源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号、および遊技制御用マイクロコンピュータ99に対する遊技制御用許容信号(CPUを動作可能状態にさせるための信号)として用いられるリセット信号が入力される。

主基板120には、遊技盤40に設けられる各スイッチ51,52,55a,55b,56a,56b,62からの信号がスイッチ中継基板95を介して入力され、また満タンスイッチ158および球切れスイッチ157からの信号が払出制御基板98を介して入力される。なお、球切れスイッチ157からの信号は、主基板120に入力されないように構成してもよい。また、満タンスイッチ158からの信号についても同様に、主基板120に入力されないように構成してもよい。さらに、主基板120には、払出制御基板98を介して玉払出装置154に搭載されている払出個数カウントスイッチ116により賞球の払出が検出されたときの賞球情報信号が入力される。

また、主基板120には、始動口スイッチ60からの信号も入力される。さらに、主基板120には、特別図柄表示装置44aの変動表示について大当りを発生させるか否かを事前にランダムに判定するために用いられる乱数値を発生させるための大当り判定用のランダムカウンタを構成する乱数発生回路60aが接続されている。乱数発生回路60aは、始動口スイッチ60からの信号が入力されると、その時点におけるカウント値を主基板120に入力する。主基板120は、乱数発生回路60aから入力されたカウント値を、RAM111に設けられている記憶バッファにラッチし、実際に始動入賞があったと判断したときに、当該ラッチしているカウント値を読み出す処理を行なう。

上記した入力信号のうち、遊技盤40に設けられる各スイッチ51,52,55a,55b,56a,56b,62からの入力信号に基づいて主基板120は、遊技盤40に設けられるソレノイド50,59,65を駆動制御すると共に、遊技状態に応じた電飾信号および効果音信号を周辺コマンド中継基板57および演出制御基板90を介して音声枠ランプ基板92に出力し、さらに、飾り図柄表示装置44bの表示状態を制御するための演出制御コマンドを図柄中継基板84および演出制御基板90に出力し、盤用外部端子板96に各種の遊技情報を出力する。演出制御基板90は、飾り図柄表示装置44bの変動表示動作を主基板120からの情報信号の種類に応じて駆動制御するものであり、さらに、音声枠ランプ基板92との情報信号のやり取りを行なうものである。周辺コマンド中継基板57は、演出制御基板90へ出力する情報信号を中継するものである。

音声枠ランプ基板92は、主基板120から入力される電飾信号の種類に応じて、前面扉枠4に取り付けられている遊技効果ランプ13a〜13c,16a,16b,17a,17bの点灯制御を行なう。また、音声枠ランプ基板92は、主基板120から入力される効果音信号の種類に応じて、スピーカ12a,12bを制御する。さらに、音声枠ランプ基板92は、主基板120から入力される電飾信号の種類に応じて、ランプドライバ基板93を介して、遊技盤40に取り付けられている装飾ランプ32a,32bの点灯制御を行なう。音声枠ランプ基板92は、遊技状態(変動パターン、通常遊技状態または確率変動状態であるか、変動表示中であるか等の遊技状態)に応じて、各種遊技効果ランプの点灯制御を行なうとともに、スピーカからの遊技音の駆動制御を行なう。ランプドライバ基板93は、遊技盤40に設けられる装飾ランプの点灯状態を制御するための音声枠ランプ基板92との接続を中継するものである。

主基板120は、図柄中継基板84を介して表示制御信号(駆動信号)を、特別図柄表示装置44aおよび特別図柄始動記憶LED67が搭載された特別図柄および特別図柄記憶基板85に入力し、特別図柄表示装置44aにおける特別図柄の表示制御を行なうとともに、特別図柄始動記憶LED67の点灯制御を行なう。これにより、主基板120と特別図柄表示装置44aとの間にドライバ回路やマイクロコンピュータを搭載した特別図柄表示装置用の制御基板等を設け、主基板120からの表示制御信号(駆動信号)に基づき制御基板等により特別図柄表示装置44aの表示制御を行なう場合と比較して、大当り判定の結果を確実に間違いなく表示させることができる。

また、主基板120は、図柄中継基板84を介して表示制御信号(駆動信号)を、普通図柄表示装置63が搭載された普通図柄基板86に入力し、普通図柄表示装置63における普通図柄の表示制御を行なう。さらに、主基板120は、図柄中継基板84を介して表示制御信号(駆動信号)を、普通図柄始動記憶LED68が搭載された普通図柄記憶基板87に入力し、普通図柄始動記憶LED68の点灯制御を行なう。

演出制御基板90には、CPU(図示しない)、RAM(図示しない)、ROM(図示しない)、I/Oポート部(図示しない)、等の周辺回路から構成される演出制御用マイクロコンピュータ118(電気部品制御用マイクロコンピュータの一例、図12参照、演出制御手段ともいう)が搭載されており、主基板120から入力される演出制御コマンドの種類に応じて、飾り図柄表示装置44bにおける飾り図柄の表示制御を行なう。

演出制御用マイクロコンピュータ118は、ROMに格納されたプログラムに従って動作し、主基板120から演出制御コマンドを受信すると、受信した演出制御コマンドに従って受信したコマンドに応じた飾り図柄表示装置44bの表示制御を行なう。具体的には、画像表示を行なう表示制御機能および高速描画機能を有するVDP119(図12参照)により変動表示部の表示制御を行なう。演出制御用マイクロコンピュータ118は、受信した演出制御コマンドに従ってキャラクタROM(図示しない)から必要なデータを読み出す。キャラクタROMは、飾り図柄表示装置44bに表示される画像の中でも使用頻度の高いキャラクタ画像データ、具体的には、人物、怪物、文字、図形または記号等を予め格納しておくためのものである。

そして、演出制御用マイクロコンピュータ118は、キャラクタROMから読み出したデータをVDP119に出力する。VDP119は、演出制御用マイクロコンピュータ118からデータが入力されたことに基づいて動作する。この実施の形態では、飾り図柄表示装置44bの表示制御を行なうVDP119が演出制御基板90に搭載されている。また、VDP119は、それぞれ、演出制御用マイクロコンピュータ118とは独立した二次元のアドレス空間を持ち、そこにマッピングしている。

VDP119はキャラクタ画像データに従って受信したコマンドに応じた飾り図柄表示装置44bに表示するための画像データを生成し、VDP119はVRAMに展開する。RAMはVDP119によって生成された画像データを展開するためのフレームバッファメモリである。

演出制御基板90には、さらに、操作ボタン19aと、飾り図柄表示装置44bの左側に設けられている可動部材としてのハンマ951を動作させるためのモータ950と、ハンマ951の動作位置を確認するためのセンサ954,955とが接続されている。演出制御用マイクロコンピュータ118は、操作ボタン19aから入力される信号に基づいて、演出制御用マイクロコンピュータ118に搭載されているROMに記憶されているデータを読出し、当該読み出したデータにしたがってモータ950を駆動制御する。これにより、操作ボタン19aが操作されることにより、ハンマ951を動作させることができる。また、演出制御用マイクロコンピュータ118は、ハンマ951の位置を判断して、モータ950を駆動制御することができる。たとえば、演出制御用マイクロコンピュータ118は、センサ954からの検出信号が入力されるとハンマ951が図8(A)に示す位置であると判断し、また、センサ955からの検出信号が入力されるとハンマ951が図8(B)に示す位置であると判断し、それぞれモータ950を反転させる制御や、停止させる制御を行なう。

さらに、演出制御用マイクロコンピュータ118は、操作ボタン19aから入力される信号に基づいて読み出したデータに基づき、音声枠ランプ基板92に対応する情報信号を入力する。そして、音声枠ランプ基板92は、当該入力された情報信号に基づき、装飾ランプ、遊技効果ランプ、スピーカ等を駆動制御する。

次に、払出制御基板98は、満タンスイッチ158からの満タン信号に基づいて払出停止信号を玉払出装置154に出力し、払出モータ115の駆動を停止させる。また、満タンスイッチ158からの満タン信号は、払出制御基板98を介して主基板120に入力される。なお、満タンスイッチ158からの満タン信号が主基板120に入力されたときには、主基板120から音声枠ランプ基板92に満タン信号を出力して所定のランプ又はLEDを表示駆動してその旨を報知するようにしてもよい。また、満タンスイッチ158からの満タン信号を払出制御基板98に出力するので、例えば、該払出制御基板98上のエラー表示器等でその旨を報知するようにしてもよい。

また、遊技盤40に設けられるゲートスイッチ62を除く各スイッチ51,52,55a,55b,60,56a,56bからの入力信号に基づいて主基板120は、払出制御基板98に賞球制御信号を出力する。払出制御基板98は、その賞球制御信号に基づく賞球数を未払出数に加算し、玉払出装置154を駆動して未払出数分の賞球を払出す。また、払出個数カウントスイッチ116からの入力信号に基づいて払出制御基板98は、払出した数を未払出数から減算する。また、払出制御基板98は、後述するように遊技制御用マイクロコンピュータ99からの賞球LED制御信号の入力に基づいて、賞球LED10を点灯駆動させてその旨を報知する。

さらに、球切れスイッチ157からの球切れスイッチ信号に基づいて払出制御基板98は、払出停止信号を玉払出装置154に出力し、払出モータ115の駆動を停止させる。そのとき、払出制御基板98は、球切れLED9を所定の態様で表示駆動する。

なお、満タンスイッチ158または球切れスイッチ157のいずれかがONすることで払出停止信号(払出停止コマンド)を払出制御基板98から出力して賞球等の払出が行なわれないようにし、いずれのスイッチ158,157ともOFFであれば払出可能信号(払出停止解除コマンド)を出力するというものでもよい。

主基板120には、遊技動作を制御するためのスイッチ入力、賞球の払出動作を制御するためのスイッチ入力しか入力されず、主基板120と払出制御基板98を除く他の制御基板との関係においては、主基板120から他の制御基板に向かって一方向の通信関係となる。このため、他の制御基板に不法な処理プログラムを組み込んで主基板120で不正な処理を施そうとしても実行することができないという利点があり、また、主基板120の制御の一部を他の制御基板で担当しているので、主基板120の負担が軽減されると共に、主基板120の検査の容易化を図ることも可能である。

また、払出制御基板98には、玉払出装置154に搭載された払出センサ基板114および払出個数カウントスイッチ116からの信号や、前述したように満タンスイッチ158からの満タン信号や、球切れスイッチ157からの球切れ信号が入力される。さらに、払出制御基板98には、カードユニット装置731および残高表示基板104からの信号を中継するインターフェース基板103が接続されており、残高表示基板104に搭載されている球貸スイッチ36および返却スイッチ37からの信号およびカードユニット装置731から各種の情報が入力されている。さらに、前述したように、払出制御基板98には、主基板120から賞球制御信号が入力される。上記した入力信号のうち、払出センサ基板114からの検出信号に基づいて払出制御基板98は、貸球および賞球の払出動作において払出モータ115の停止位置、即ち玉払出装置154の玉払出部材の停止位置を正確に制御すると共に玉払出部材が動作しているか否かを検出できる。払出センサ基板114からの検出信号は、たとえば、払出モータ115と連動して回転する歯車79の一側面に6個突設されている検出突片79bが横切ることによりオン状態になる(図6参照)。よって、払出センサ基板114からの検出信号は、歯車79が1回転する毎に検出信号が6回出力される。従って、払出制御用マイクロコンピュータ660は、たとえば、払出モータ115に対して歯車79を1/6回転以上させるステップ数の励磁パターンを与えたにもかかわらず、払出センサ基板114からの検出信号がオン状態にならない場合には、実際には、玉払出部材74等にごみなどの異物が付着して遊技球が詰まった(球噛みが生じた)こと等に起因して、歯車79および払出モータ115が回転していないと判断することができる。

また、払出個数カウントスイッチ116からの検出信号に基づいて払出制御基板98は、貸球および賞球の正確な払出数を払出すように払出モータ115を駆動制御すると共に、枠用外部端子板102に貸球数情報(100円分の球25個で1パルス)を出力する。なお、貸球は、払出制御基板98と、カードユニット装置731との間で、インターフェース基板103を経由して各種信号の送受信が行なわれ、玉払出装置154が駆動されることにより行なわれる。なお、払出制御基板98と、カードユニット装置731との間で、送受信される各種信号については、図10を用いて後述する。

さらに、主基板120からの賞球制御信号や、スイッチから直接入力される球切れ信号および満タン信号等に基づいて払出制御基板98は、球の払出動作を実行せしめたり、球の払出動作を停止実行せしめたりする。なお、球切れスイッチ157および満タンスイッチ158からの入力信号は、球切れ情報または満タン情報として外部のホール用管理コンピュータ等に出力される。

前述した打球発射装置130においては、発射モータ601を駆動するための回路が搭載された発射基板107が設けられている。操作ハンドル30から発射基板107には、前述したタッチセンサおよび単発発射スイッチからの信号がそれぞれ伝達される。そして、遊技者による操作ハンドル30の操作に応じて、発射基板107から発射モータ601に、発射モータ601を駆動するための駆動信号が出力される。発射モータ601は、発射基板107からの駆動信号にしたがって駆動される。発射基板107では、タッチセンサ回路からの信号がオフ状態を示している場合には、発射モータ601の駆動を停止する。

図10は、払出制御基板98および玉払出装置154などの払出に関連する構成要素を示すブロック図である。図10に示すように、払出制御基板98には、払出制御用CPU659を含む払出制御用マイクロコンピュータ660(電気部品制御用マイクロコンピュータの一例、払出制御手段ともいう)が搭載されている。この実施の形態では、払出制御用マイクロコンピュータ660は、1チップマイクロコンピュータであり、少なくとも未払出数を記憶するRAMが内蔵されている。払出制御用マイクロコンピュータ660、RAM(図示せず)、払出制御用プログラムを格納したROM(図示せず)およびI/Oポート等は、払出制御手段を構成する。すなわち、払出制御手段は、払出制御用マイクロコンピュータ660、RAMおよびROMを有する払出制御用マイクロコンピュータ660と、I/Oポートとで実現される。また、I/Oポートは、払出制御用マイクロコンピュータ660に内蔵されていてもよい。払出制御用マイクロコンピュータ660におけるRAMの少なくとも一部は、電源基板910に搭載されているバックアップ電源によって電源バックアップされている。この実施の形態では、全てのRAM領域が電源バックアップされているとする。よって、遊技機に対して電力供給がなされていないときにも、所定期間(バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで)は、RAMの記憶内容は保存される。

球切れスイッチ157および満タンスイッチ158からの検出信号は、サンパック中継基板101を介して払出制御基板98のI/Oポート661dに入力される。また、サンパック中継基板101は、枠用外部端子板102とコネクタで接続されている。枠用外部端子板102には、外部(例えば、管理コンピュータ)とパチンコ遊技機1との間の信号線を接続するコネクタとして、賞球数を出力するためのコネクタと、第1・第2ドア開放スイッチ111,112からの信号を出力するためのコネクタとが外部接続端子として設けられている。

玉払出装置154に搭載された払出個数カウントスイッチ116および払出センサ基板114からの検出信号は、払出中継基板113を介して払出制御基板98のI/Oポート661cに入力される。払出制御用マイクロコンピュータ660は、払出個数カウントスイッチ116からの検出信号に基づき、RAMに記憶されている未払出数を減算する処理を行なう。払出制御用マイクロコンピュータ660は、未払出数があるときに、払出中継基板113を介して払出モータ115を駆動させるための信号を出力する。また、払出制御用マイクロコンピュータ660は、I/Oポート661bに球切れまたは満タンを示す信号が入力されたときに、払出停止信号をI/Oポート661cから払出中継基板113に出力する。払出中継基板113は、当該払出停止信号を受信すると、払出モータ115の駆動を停止させる。

操作ハンドル30に搭載された単発発射スイッチ109およびタッチリング110からの検出信号は、発射基板107に入力される。発射基板107は、単発発射スイッチ109およびタッチリング110からの検出信号に基づき、発射モータ601を駆動させるための信号を出力する。払出制御用マイクロコンピュータ660は、I/Oポート661dに球切れを示す信号が入力されたときに、I/Oポート661bを介して球切れ信号をプラ枠中継基板108に出力する。プラ枠中継基板108は、球切れ信号に基づき、球切れLED9を点灯させる制御を行なう。また、払出制御用マイクロコンピュータ660は、遊技制御用マイクロコンピュータ99からの賞球LED制御信号に基づき、I/Oポート661bを介して賞球LED10を点灯制御するための信号をプラ枠中継基板108に出力する。プラ枠中継基板108は、賞球LED10を点灯制御するための信号に基づき、賞球LED10を点灯させる制御を行なう。なお、払出制御用マイクロコンピュータ660は、I/Oポート661dに球切れまたは満タンを示す信号が入力されたときに、I/Oポート661bを介して発射停止信号をプラ枠中継基板108に出力するようにしてもよい。この場合、プラ枠中継基板108は、発射基板107に、発射モータ不能動化信号を出力し、発射モータ601が駆動できないように制御するようにしてもよい。

また、入賞口への遊技球の入賞があると、主基板120の出力回路662から、払出すべき賞球個数を示す賞球制御信号が出力される(オン状態になる)。また、遊技制御用マイクロコンピュータ99が立ち上がったとき(動作を開始したとき)に、払出起動コマンド(払出起動指令)が出力される。そして、賞球制御信号または払出起動指令の取り込みを指示するための賞球REQ信号(賞球リクエスト信号)が出力される(オン状態になる)。

この実施の形態では、賞球制御信号と払出起動指令とは同じ信号線で伝達される。賞球制御信号および払出起動指令は、5ビットのデータ(2進5桁のデータ)によって構成され、5本の信号線によって出力される。なお、信号のオン状態すなわち出力状態は、信号が有意である状態であり、オン状態になることは、信号を受ける側に対してその信号に基づく何らかの処理を開始することを指令することを意味する。例えば、賞球個数を示す賞球制御信号および賞球REQ信号がオン状態になるということは、払出制御手段に対して、賞球制御信号が示す払出数を認識するように指令することを意味する。

賞球制御信号および払出起動指令は、入力回路663Aを介してI/Oポート661gに入力される。また、賞球REQ信号は、払出制御用CPU659のマスク可能割込端子(以下、単に割込端子ともいう。)に入力される。払出制御用CPU659は、割込端子に賞球REQ信号が入力されたことに基づく割込処理で、I/Oポート661gを介して賞球制御信号を入力し、賞球制御信号が示す個数の遊技球を払出すために玉払出装置154を駆動する制御を行なう。なお、主基板120の出力回路662からは、主基板120が接続されていることを示す接続確認信号も出力される。

また、払出制御用マイクロコンピュータ660が賞球制御信号を受け付けたときには、主基板120に対して指令受付信号を送信する。指令受付信号は、払出制御基板98の出力ポート662hおよび出力回路663Bを介して主基板120に送信される。そして、主基板120において、入力回路666およびI/Oポート114を介して遊技制御用マイクロコンピュータ99に入力される。なお、この実施の形態では、賞球BUSY信号がオン状態になることによって、指令受付信号が送信されたことになる。

また、払出制御用マイクロコンピュータ660からの賞球情報信号は、払出制御基板98の出力ポート662hおよび出力回路663Bを介して主基板120に送信される。そして、主基板120に入力された賞球情報信号は、入力回路666およびI/Oポート114を介して遊技制御用マイクロコンピュータ99に入力される。本実施の形態においては、さらに、主基板120に入力された賞球情報信号は、遊技制御用マイクロコンピュータ99により生成される試験信号をパチンコ遊技機1の外部へ出力するための試験信号出力回路200に入力される。試験信号入力回路200に入力された賞球情報信号は、パチンコ遊技機1の外部に設けられた試験装置201に入力される。試験装置201とは、パチンコ遊技機1からの賞球情報信号および後述する試験信号を、集計して記憶する装置である。なお、主基板120に設けられている賞球情報信号を伝送する信号ラインについては、図28を用いて後述する。なお、賞球情報信号の入力に基づき遊技制御用マイクロコンピュータ99からの賞球LED制御信号は、I/Oポート114、出力回路662、入力回路663A、およびI/Oポート661gを介して、払出制御用マイクロコンピュータ660に入力される。

また、払出制御基板98には、電源基板910から、電源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号、RAMの内容をクリアするためのクリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号、および払出制御用マイクロコンピュータ660に対する払出制御用許容信号(CPUを動作可能状態にさせるための信号)として用いられるリセット信号が、入力ポート661aに入力される。

また、払出制御用マイクロコンピュータ660は、出力ポート661fを介して、7セグメントLEDによるエラー表示用LED664にエラー信号を出力する。なお、払出制御基板98の入力ポート661eには、エラー状態を解除するためのエラー解除スイッチ665からの検出信号が入力される。エラー解除スイッチ665は、ソフトウェアリセットによってエラー状態を解除するために用いられる。

パチンコ遊技機1に隣接して設置されているカードユニット装置731には、カードユニット制御用マイクロコンピュータが搭載されている。また、カードユニット装置731には、使用可表示ランプ、連結台方向表示器、カード投入表示ランプおよびカード挿入口が設けられている。インターフェース基板103には、上皿19の近傍に設けられている度数表示LED105、球貸可表示LED106、球貸スイッチ36および返却スイッチ37が接続される。

インターフェース基板103からカードユニット装置731には、遊技者の操作に応じて、球貸スイッチ36が操作されたことを示す球貸しスイッチ信号および返却スイッチ37が操作されたことを示す返却スイッチ信号が与えられる。また、カードユニット装置731からインターフェース基板103には、プリペイドカードの残高を示すカード残高表示信号および球貸し可表示信号が与えられる。カードユニット装置731と払出制御基板98の間では、接続信号(VL信号)、ユニット操作信号(BRDY信号)、球貸し要求信号(BRQ信号)、球貸し完了信号(EXS信号)およびパチンコ機動作信号(PRDY信号)が入力ポート661iおよび出力ポート661jを介して送受信される。カードユニット装置731と払出制御基板98の間には、インターフェース基板103が介在している。よって、接続信号(VL信号)等の信号は、図10に示すように、インターフェース基板103を介してカードユニット装置731と払出制御基板98の間で送受信されることになる。

また、VL信号は、発射基板107において、打球発射装置130による遊技球の発射について、発射を許可する発射許可状態と、打球発射装置130による遊技球の発射を禁止する発射禁止状態とのいずれかの状態を選択するために用いられる。このため、払出制御基板98上では、VL信号の信号ライン(信号線,信号経路)が、入力ポート661iを介して払出制御用マイクロコンピュータ660へ伝達する第1信号ラインL1と、出力ポート661kを介して発射基板107へ出力する第2信号ラインL2とに分岐して形成されている。これにより、VL信号は、カードユニット装置731から払出制御基板98に伝達されるとともに、払出制御基板98を介して発射基板107へ伝達されることとなる。

パチンコ遊技機1の電源が投入されると、払出制御基板98に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータ660は、カードユニット装置731にPRDY信号を出力する。また、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、電源が投入されると、VL信号を出力する。払出制御用マイクロコンピュータ660は、VL信号の入力状態によってカードユニット装置731の接続状態/未接続状態を判定する。カードユニット装置731においてカードが受付けられ、球貸しスイッチが操作され球貸しスイッチ信号が入力されると、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、払出制御基板98にBRDY信号を出力する。この時点から所定の遅延時間が経過すると、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、払出制御基板98にBRQ信号を出力する。

そして、払出制御用マイクロコンピュータ660は、カードユニット装置731に対するEXS信号を立ち上げ、カードユニット装置731からのBRQ信号の立ち下がりを検出すると、払出モータ115を駆動し、所定個の貸し球を遊技者に払出す。そして、払出が完了したら、払出制御用マイクロコンピュータ660は、カードユニット装置731に対するEXS信号を立ち下げる。その後、カードユニット装置731からのBRDY信号がオン状態でないことを条件に、遊技制御手段から賞球制御信号を受けると賞球払出制御を実行する。

カードユニット装置731で用いられる電源電圧AC24Vは払出制御基板98から供給される。すなわち、カードユニット装置731に対する電源基板910からの電力供給は、払出制御基板98およびインターフェース基板103を介して行なわれる。この例では、インターフェース基板103内に配されているカードユニット装置731に対するAC24Vの電源供給ラインに、カードユニット装置731を保護するためのヒューズが設けられ、カードユニット装置731に所定電圧以上の電圧が供給されることが防止される。

なお、この実施の形態で用いられている払出制御用CPU659は、マスク不能割込(NMI)を発生させるために使用されるマスク不能割込端子(NMI端子)と、マスク可能割込を発生させるために使用される割込端子(INT端子)とを有する。しかし、この実施の形態では、マスク不能割込および外部割込を使用しない。そこで、NMI端子およびINT端子を、抵抗を介してVCC(+5V)にプルアップしておく。なお、マスク可能割込とは、ソフトウェアで割込が発生しないように制御することができる割込である。また、割込端子への信号入力に基づく割込を外部割込ともいう。

発射基板107においては、タッチリング110からの検出信号(以下、タッチセンサ検出信号という)と、単発発射スイッチ109からの検出信号(以下、単発発射スイッチ検出信号という)と、カードユニット装置371からインターフェース基板103および払出制御基板660を経由して伝達されるVL信号とが入力される。発射基板107では、発射モータ601を駆動するための駆動信号を出力する発射モータ駆動回路が搭載されている。この発射モータ駆動回路の構成については、図11を用いて後述する。発射基板107においては、これらの入力信号に基づいて、遊技者が操作ハンドル30の操作に応じて遊技球を弾発発射するための駆動信号を発射モータ駆動回路が発射モータ601に出力する。基本的に、発射モータ駆動回路は、タッチセンサ検出信号がオン状態を示している場合には操作ハンドル30の操作に応じて発射モータ601に駆動信号を出力するが、タッチセンサ検出信号がオフ状態を示している場合には発射モータ601に駆動信号を出力しない。

図11は、発射基板107に設けられた発射モータ駆動回路95の回路構成を示すブロック図である。発射モータ駆動回路95は、駆動信号発生回路95aと、AND回路95bとを含む。駆動信号発生回路95aは、タッチセンサ検出信号および単発発射スイッチ検出信号が入力され、入力された信号に応じて発射モータ601を駆動する駆動信号を発生させる回路である。駆動信号発生回路95aは、操作ハンドル30が操作されたことに応じてタッチセンサ検出信号がオン状態を示しているときには駆動信号を発生させ、一方、タッチセンサ検出信号がオフ状態を示しているときには駆動信号の発生を停止させる。また、駆動信号発生回路95aは、単発発射スイッチ検出信号がオン状態を示しているときにはタッチセンサ検出信号がオン状態を示しているときであっても、駆動信号の発生を停止させる。

AND回路95bは、VL信号に基づいて前述の発射許可状態と発射禁止状態とのいずれかの状態となる論理積回路である。つまり、AND回路95bは、VL信号がオン状態であるときに、駆動信号発生回路95aから入力される駆動信号を出力可能な発射許可状態となる。一方、AND回路95bは、VL信号がオフ状態であるときに、駆動信号発生回路95aから入力される駆動信号を出力不可能な発射禁止状態となる。

なお、本実施形態における発射基板107は、VL信号に基づいて発射許可状態と発射禁止状態とのいずれかの状態となる例について説明したが、前述した払出停止信号が入力されているときにも発射禁止状態に制御するものであってもよい。

図12は、演出制御基板90および音声枠ランプ基板92の回路構成例を示すブロック図である。演出制御基板90において、演出制御用マイクロコンピュータ118における演出制御用CPU118aは、ROM(図示せず)に格納されたプログラムに従って動作し、周辺コマンド中継基板57を介して主基板120から送信される取込信号(演出制御INT信号)に応じて、周辺コマンド中継基板57、入力ドライバ667および入力ポート668を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用マイクロコンピュータ118は、演出制御コマンドに基づいて、VDP(ビデオディスプレイプロセッサ)119に、LCDを用いた飾り図柄表示装置44bの表示制御を行なわせる。VDP119は、GCL(グラフィックコントローラLSI)と呼ばれることもある。

周辺コマンド中継基板57には、主基板120から入力された信号(演出制御コマンドを構成する演出制御信号と演出制御INT信号)を演出制御基板90に向かう方向にしか信号を通過させない(演出制御基板90から主基板120への方向には信号を通過させない)信号入力阻止手段としての単方向性回路57aが搭載されている。単方向性回路57aとして、たとえばダイオードやトランジスタが使用される。図12には、ダイオードが例示されている。また、単方向性回路57aは、周辺コマンド中継基板57を通過する信号線それぞれに設けられる。演出制御基板90からの信号、演出制御基板90に入力される信号(操作ボタン19aの操作に応じた操作信号およびセンサ954,955の検出信号)、および演出制御基板90に接続される音声枠ランプ基板92(主基板120に接続されない基板を周辺基板ともいう。)からの信号は、周辺コマンド中継基板57の存在によって、主基板120の遊技制御用マイクロコンピュータ99に伝達されない。従って、遊技制御用マイクロコンピュータ99に対する外部からの信号入力経路が限定され、遊技制御用マイクロコンピュータ99に対して不正信号を送り込む不正行為がなされる可能性を低減できる。また、さらに、周辺コマンド中継基板57を、その裏面が視認可能となる態様で取り付けた場合、周辺コマンド中継基板57の裏面を容易に視認することができるため、周辺コマンド中継基板57から遊技制御用マイクロコンピュータ99へ不正に信号を入力させるようにする不正行為が行なわれたことを容易に発見することができる。

なお、本実施の形態においては、単方向性回路57aを周辺コマンド中継基板57に設けた例について説明したが、これに限らず、単方向性回路57aは、主基板120に設けてもよく、また演出制御基板90に設けてもよい。すなわち、単方向性回路57aは、遊技制御用マイクロコンピュータ99に対して不正信号が入力されることを防止できる場所に設けられている構成であればよい。

演出制御用マイクロコンピュータ118には、入力ポート669を介して、遊技者によって操作される操作ボタン19aからの操作信号、およびセンサ954,955からの検出信号が入力される。また、演出制御用マイクロコンピュータ118は、出力ポート670を介して、ハンマ951を駆動するモータ950に駆動信号を与える。

さらに、演出制御用マイクロコンピュータ118は、入出力ポート671を介して音声枠ランプ基板92に対して、スピーカ12a,12bから発せられる音声を制御するための音声制御コマンドと、遊技効果ランプ13a〜13c,16a,16b,17a,17b、装飾ランプ32a,32bの点灯状態を制御するためのランプ制御コマンドとを出力する。

音声枠ランプ基板92において、CPU、ROMおよびRAMを含む音声枠ランプ制御用マイクロコンピュータ92aは、音声制御コマンドに応じたROMに格納されている制御データに基づいて音声ドライバ回路673を介し、スピーカ12a,12bを制御する。また、音声枠ランプ制御用マイクロコンピュータ92aは、ランプ制御コマンドに応じたROMに格納されている制御データに基づいて枠ランプドライバ回路672を介し、遊技効果ランプ13a〜13c,16a,16b,17a,17bを制御する。さらに、音声枠ランプ制御用マイクロコンピュータ92aは、ランプ制御コマンドに応じたROMに格納されている制御データに基づいてバスドライバ674を介し、装飾ランプ32a,32bを制御するための駆動信号を、ランプドライバ基板93に出力する。

ランプドライバ基板93では、バスドライバ675から入力された音声枠ランプ基板92から出力された駆動信号に基づき、出力ポート676および装飾ランプドライバ回路677を介し、装飾ランプ32a,32bが制御される。なお、ランプドライバ基板93には、さらに、拡張ポート678が搭載されており、他の演出装置を駆動させることができるように構成されている。

本実施の形態におけるランプ制御コマンドおよび音声制御コマンドは、演出制御用マイクロコンピュータ118と音声枠ランプ制御用マイクロコンピュータ92aとの間で、双方向通信(コマンド受信側から送信側に応答信号を送信するような通信)によって伝達される。これについては、図65等を用いて後述する。

また、図13を用いて後述するように、電源監視回路920からのリセット信号は、音声枠ランプ基板92に搭載された音声枠ランプ制御用マイクロコンピュータ92aに入力される。また、電源監視回路920からのリセット信号は、音声枠ランプ基板92を経由し、さらに演出制御基板90に搭載された入出力ポート671を介して、演出制御用マイクロコンピュータ118に入力される。

次に、電源基板910の構成を図13のブロック図を参照して説明する。図13は、電源基板910の構成例を示すブロック図である。電源基板910には、遊技機内の各電気部品制御基板や機構部品への電力供給を実行または遮断するための電源スイッチ914が設けられている。なお、電源スイッチ914は、遊技機において、電源基板910の外に設けられていてもよい。電源スイッチ914が閉状態(オン状態)では、交流電源(AC24V)がトランス911の入力側(一次側)に印加される。トランス911は、交流電源(AC24V)と電源基板910の内部とを電気的に絶縁するためのものであるが、その出力電圧もAC24Vである。また、トランス911の入力側には、過電圧保護回路としてのバリスタ918が設置されている。

電源基板910は、電気部品制御基板(主基板120、払出制御基板98および演出制御基板90等)と独立して設置され、遊技機内の各基板および機構部品が使用する電圧を生成する。この例では、AC24V、VSL(DC+30V)、VLP(DC+24V)、VDD(DC+12V)およびVCC(DC+5V)を生成する。また、バックアップ電源(VBB)すなわちバックアップRAMに記憶内容を保持させるための記憶保持手段となるコンデンサ916は、DC+5V(VCC)すなわち各基板上のIC等を駆動する電源のラインから充電される。また、+5Vラインとバックアップ+5V(VBB)ラインとの間に、逆流防止用のダイオード917が挿入される。なお、VSLは、整流平滑回路915において、整流素子でAC24Vを整流昇圧することによって生成される。VSLは、ソレノイド駆動電源となる。また、VLPは、ランプ点灯用の電圧であって、整流回路912において、整流素子でAC24Vを整流することによって生成される。

電源電圧生成手段としてのDC−DCコンバータ913は、1つまたは複数のレギュレータIC(図13では2つのレギュレータIC924A,924Bを示す)を有し、VSLに基づいてVDDおよびVCCを生成する。レギュレータIC(スイッチングレギュレータ)924A,924Bの入力側には、比較的大容量のコンデンサ923A,923Bが接続されている。従って、外部からの遊技機に対する電力供給が停止したときに、VSL、VDD、VCC等の直流電圧は、比較的緩やかに低下する。

図13に示すように、トランス911から出力されたAC24Vは、そのままコネクタ922Bに供給される。また、VLPは、コネクタ922Cに供給される。VCC、VDDおよびVSLは、コネクタ922A,922B,922Cに供給される。

コネクタ922Aに接続されるケーブルは、主基板120に接続される。また、コネクタ922Bに接続されるケーブルは、払出制御基板98に接続される。従って、コネクタ922A,922Bには、VBBも供給されている。たとえば、コネクタ922Cに接続されるケーブルは、音声枠ランプ基板92に接続される。なお、演出制御基板90およびランプドライバ基板93には、音声枠ランプ基板92を経由して各電圧が供給される。

また、電源基板910には、押しボタン構造のクリアスイッチ921が搭載されている。クリアスイッチ921が押下されるとローレベル(オン状態)のクリア信号が出力され、コネクタ922Aおよびコネクタ922Bを介して主基板120および払出制御基板98に送信される。また、クリアスイッチ921が押下されていなければハイレベル(オフ状態)の信号が出力される。なお、クリアスイッチ921は、押しボタン構造以外の他の構成であってもよい。また、クリアスイッチ921は、遊技機において、電源基板910以外に設けられていてもよい。

さらに、電源基板910には、電気部品制御基板に搭載されているマイクロコンピュータに対するリセット信号を作成するとともに、電源断信号を出力する電源監視回路920と、電源監視回路920からのリセット信号を増幅してコネクタ922A,922B,922Cに出力するとともに、電源断信号を増幅してコネクタ922Aおよびコネクタ922Bに出力する出力ドライバ回路925が搭載されている。なお、本実施の形態においては、音声枠ランプ基板92を経由したリセット信号が、演出制御用マイクロコンピュータ118に入力される。しかし、演出制御用マイクロコンピュータ118へのリセット信号の入力パターンとしてはこれに限るものではない。たとえば、主基板120や払出制御基板98を経由したリセット信号が入力される入力パターンであってもよい。

電源監視回路920は、電源断信号を出力する電圧低下監視手段とリセット信号を生成するリセット信号生成手段とを実現する回路である。なお、電圧低下監視手段とリセット信号生成手段とは、各々、別の回路により構成してもよい。電源監視回路920として、市販の停電監視リセットモジュールICを使用することができる。電源監視回路920は、遊技機において用いられる所定電圧(たとえば+24V)が所定値(たとえば+5V)以下になった期間が、あらかじめ決められている時間(たとえば56ms)以上継続すると電源断信号を出力する。具体的には、電源断信号をオン状態(ローレベル)にする。また、電源監視回路920は、たとえば、VCCが+4.5V以下になると、リセット信号をローレベルにする。

なお、電源監視回路920としては、電圧が所定値以下になった期間が所定時間以上継続したか否かを判断することにより、電圧が所定値以下になったか否かを判断するものに限らず、たとえば、ダイオード回路から構成される一般的な全波整流回路を用いて得られるパルスを検出することにより、電圧が所定値以下になったか否かを判断するようにしてもよい。たとえば、全波整流回路により交流波を全波整流して得られるパルスのうち、振幅が所定値以上のパルスをカウントするものであって、所定期間カウントされなかったときに電圧が所定値以下となったと判断するものであってもよい。

電源監視回路920は、遊技機に対する電力供給が停止する際には、電源断信号を出力(ローレベルにする)してから所定期間が経過したことを条件にリセット信号をローレベルにする。所定期間は、主基板120に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ99および払出制御基板98に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータ660が、後述する電源断処理を実行するのに十分な時間である。すなわち、電源監視回路920は、電圧低下信号としての電源断信号を出力した後、遊技制御用マイクロコンピュータ99および払出制御用マイクロコンピュータ660が、電源断処理を実行完了した後に、動作停止信号(リセット信号のローレベル)を出力する。また、遊技機に対する電力供給が開始され、VCCがたとえば+4.5Vを越えるとリセット信号をハイレベルにするのであるが、その場合に、電源断信号が出力されなくなってから(ハイレベルにしてから)所定期間が経過したことを条件にリセット信号をハイレベルにする。従って、リセット信号がハイレベルになったことに応じて各電気部品制御基板(主基板120を含む)に搭載されているマイクロコンピュータがプログラムに従って制御を開始するときに、電源断信号は必ずオフ状態になっている。

電源監視回路920からの電源断信号は、払出制御基板98において、入力ポート661aを介して払出制御用マイクロコンピュータ660に入力される(図10参照)。すなわち、払出制御用マイクロコンピュータ660は、入力ポート661aの入力信号を監視することによって遊技機への電力供給の停止の発生を確認することができる。また、主基板120において、電源監視回路920からの電源断信号は、入出力ポート114を介して遊技制御用マイクロコンピュータ99に入力される(図9参照)。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、入出力ポート114の入力信号を監視することによって遊技機への電力供給の停止の発生を確認することができる。

一方、電源監視回路920からのリセット信号は、払出制御用マイクロコンピュータ660のリセット端子に入力される(図10参照)。従って、払出制御用マイクロコンピュータ660は、リセット端子の入力状態を監視することによって、払出制御動作の実行状態とするタイミングおよび払出制御動作の停止状態とするタイミングを確認することができる。また、電源監視回路920からのリセット信号は、遊技制御用マイクロコンピュータ99のリセット端子に入力される(図9参照)。従って、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、リセット端子の入力状態を監視することによって、遊技制御動作の実行状態とするタイミングおよび遊技制御動作の停止状態とするタイミングを確認することができる。

なお、この実施の形態では、電源監視回路920が所定電位の電源の出力を監視し、外部から遊技機に供給される電力の供給停止に関わる検出条件として、遊技機の外部からの電圧(この実施の形態ではAC24V)から作成された所定の直流電圧が所定値以下になったことを用いたが、検出条件は、それに限られず、外部のからの電力が途絶えたことを検出できるのであれば、他の条件を用いてもよい。たとえば、交流波そのものを監視して交流波が途絶えたことを検出条件としてもよいし、交流波をディジタル化した信号を監視して、ディジタル信号が平坦になったことをもって交流波が途絶えたことを検出条件としてもよい。

図14は、インターフェース基板66と払出制御基板660とにおける信号の伝送路の構成を示すブロック図である。

インターフェース基板66において、カードユニット装置731からのVL信号、BRDY信号、および、BRQ信号は、入出力端子103aから入力され、入出力端子103bから払出制御基板98へ出力される。そして、払出制御基板98において、VL信号、BRDY信号、および、BRQ信号は、入出力端子980から入力されI/Oポート661iを介して払出制御用マイクロコンピュータ660へ伝送される。これら信号のうち、VL信号については、第2信号ラインL2からI/Oポート661kを介して発射基板107へ出力される。

また、払出制御基板98において、EXS信号およびPRDY信号は、払出制御用マイクロコンピュータ660からI/Oポート661jおよび入出力端子980を介してインターフェース基板103へ出力される。そして、インターフェース基板103において、カードユニット装置731からのEXS信号およびPRDY信号は、入出力端子103bから入力され、入出力端子103aからカードユニット装置731へ出力される。

VL信号、BRDY信号、BRQ信号、EXS信号、および、PRDY信号のそれぞれの伝送路上には、フォトカプラPC1,PC2,PC3,PC4,PC5が設けられている。フォトカプラPC1,PC2,PC3,PC4,PC5は、電気信号を一旦光に変換した後再度電気信号に変換する光電変換素子である。つまり、これらの信号のそれぞれは、フォトカプラを介してカードユニット装置731と払出制御基板660との間を伝送される。BRDY信号、BRQ信号、EXS信号、および、PRDY信号のそれぞれに対応するフォトカプラPC2,PC3,PC4,PC5は、インターフェース基板103上に設けられている(搭載されている)。一方、VL信号に対応するフォトカプラPC1は、払出制御基板98上に設けられている(搭載されている)。VL信号の伝送路については、単なる信号線としての機能を有する他の信号の伝送路と比べて、電源線(他の信号の伝送路のフォトカプラの電源としても使用される)としての機能を有するため、電源を安定化させる必要があり、フォトカプラPC1に加えて電源安定化用のコンデンサC1が払出制御基板660上に設けられている。コンデンサC1は、フォトカプラPC1の入力側(発光側)の信号の伝送路上に設けられている。VL信号の伝送路は、フォトカプラPC1の出力側(受光側)で、第1信号ラインL1と第2信号ラインL2とに分岐している。

このように、フォトカプラPC1,PC2,PC3,PC4,PC5を介して信号が伝送されることにより、カードユニット装置371と払出制御基板98とのいずれか一方が故障したとき等に、異常なレベルの信号が伝送されないようにすることができる。

また、VL信号の伝送路については、前述のフォトカプラPC1およびコンデンサC1がインターフェース基板103上ではなく、払出制御基板660上に搭載されており、インターフェース基板103上には、フォトカプラPC2〜PC5が搭載されているが、コンデンサが一切搭載されていない。一般的に、コンデンサは、各種の不正行為が行なわれるときに不正な電子部品として正規の基板上または不正な基板上に設けられることが多い。これに対し、本実施の形態の場合には、インターフェース基板103上にコンデンサが一切設けられていないので、インターフェース基板103上への不正な電子部品の取付け、および、インターフェース基板66を不正な基板と交換することのような不正行為が行なわれたときに、基板上にコンデンサがあるか否かを視認することにより、不正行為が行なわれたか否かを容易に判断することができるようになる。

次に、遊技制御手段(遊技制御用マイクロコンピュータ99およびI/Oポート)の動作を説明する。図15および図16は、遊技制御手段における出力ポートの割り当ての例を示す説明図である。図15に示すように、出力ポート0は払出制御基板98に送信される賞球制御信号(CD0〜CD4)、接続確認信号、賞球REQ信号、および賞球LED10の点灯制御を行なうための賞球LED制御信号の出力ポートである。また、演出制御基板90に送信される演出制御コマンドの8ビットのデータ(CD0〜CD7)は出力ポート1から出力される。

また、出力ポート2から、大入賞口を開閉する特別可変入賞球装置48を開閉するためのソレノイド(大入賞口扉用ソレノイド)65、特定球検出器51を通過しないようにするためのソレノイド(Vシャッター用ソレノイド)50および普通可変入賞球装置58を開閉するためのソレノイド(普通電動役物ソレノイド)59に対する駆動信号が出力される。さらに、演出制御基板90に送信される演出制御コマンドについての演出制御INT信号(取込信号)も出力される。演出制御INT信号は、演出制御コマンドの8ビットのデータを取り込む(受信する)ことを演出制御手段に指令するための信号である。

そして、出力ポート3,4から、盤用外部端子板96やターミナル基板160に至る各種情報出力用信号すなわち制御に関わる情報の出力データが出力される。また、遊技制御用マイクロコンピュータ99により生成される試験信号も出力される。なお、図15および図16に示された「論理」(たとえば1がオン状態)と逆の論理(たとえば0がオン状態)を用いてもよいが、特に、接続確認信号については、主基板120と払出制御基板98との間の信号線において断線が生じた場合やケーブル外れの場合(ケーブル未接続を含む)等に、払出制御用マイクロコンピュータ660では必ずオフ状態と検知されるように「論理」が定められる。具体的には、一般に、断線やケーブル外れが生ずると信号の受信側ではハイレベルが検知されるので、主基板120と払出制御基板98との間の信号線でのハイレベルが、遊技制御手段における出力ポートにおいてオフ状態になるように「論理」が定められる。従って、必要であれば、主基板120において出力ポートの外側に、信号を論理反転させる出力バッファ回路が設置される。

図17は、遊技制御手段における入力ポートのビット割り当ての例を示す説明図である。図17に示すように、入力ポート0のビット0〜7には、それぞれ、特定球検出器51、カウントスイッチ52、ゲートスイッチ62、入賞球検出器55a,55b,56a,56b、始動口スイッチ60の検出信号が入力される。また、入力ポート1のビット0〜3には、それぞれ、電源基板910からの電源断信号、電源基板910からのクリアスイッチ921のクリア信号、払出制御基板98からの賞球BUSY信号、電源基板910からのリセット信号が入力される。さらに、入力ポート1のビット4には、遊技機においてエラーが発生している旨を示す遊技機エラー状態信号が、ビット5には、払出個数カウントスイッチ116により賞球の払出が検出された旨を示す賞球情報信号が、払出制御用マイクロコンピュータ660から入力される。

次に遊技機の動作について説明する。図18および図19は、遊技機に対して電力供給が開始され遊技制御用マイクロコンピュータ99へのリセット信号がハイレベルになったことに応じて遊技制御用マイクロコンピュータ99が実行するメイン処理を示すフローチャートである。電源基板910からのリセット信号の入力レベルがハイレベル(オフ状態)になると、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、プログラムの内容が正当か否かを確認するための処理である初期設定処理の一部を実行した後、ステップS1以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、まず、必要な初期設定を行なう。

初期設定処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、まず、割込禁止に設定する(ステップS1)。次に、割込モードを割込モード2に設定し(ステップS2)、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する(ステップS3)。

次いで、後述する払出起動コマンドの送信処理(ステップS5)の開始タイミングをソフトウェアで遅らせるためのソフトウェア遅延処理を実行する。具体的には、まず、ウェイトカウンタ1に、初期化ウェイト回数指定値1をセットする(ステップS81)。また、ウェイトカウンタ2に、初期化ウェイト回数指定値2をセットする(ステップS82)。なお、ウェイトカウンタ1,2として、遊技制御用マイクロコンピュータ99が内蔵する汎用のレジスタ(HLレジスタやBCレジスタ)が用いられる。そして、ウェイトカウンタ2の値が0になるま

でウェイトカウンタ2の値を1ずつ減算する(ステップS83,S84)。ウェイトカウンタ2の値が0になったらウェイトカウンタ1の値を1減算し(ステップS85)、ウェイトカウンタ1の値が0になっていなければ(ステップS86)、ステップS82に戻る。ウェイトカウンタ1の値が0になっていれば、ソフトウェア遅延処理を終了する。

以上のようなソフトウェア遅延処理によって、ほぼ、[(初期化ウェイト回数指定値1)×(初期化ウェイト回数指定値2)×(ステップS83,S84の処理時間)]だけ、ソフトウェア遅延処理を実行しない場合に比べて、払出起動コマンドの送信処理(ステップS5)の開始タイミングを遅延させることができる。換言すれば、所望の時間だけ払出起動コマンドの送信処理(ステップS5)の開始タイミングを遅延させることができるように、初期化ウェイト回数指定値1,2の値が決定される。なお、初期化ウェイト回数指定値1,2の値は、ROM100に設定されている。また、ここで説明したソフトウェア遅延処理は一例であって、他の方法によってソフトウェア遅延処理を実現してもよい。

この実施の形態で用いられる遊技制御用マイクロコンピュータ99は、(内蔵デバイス(内蔵周辺回路)として、I/Oポート(PIO)およびタイマ/カウンタ回路(CTC)も内蔵している。また、CTCは、2本の外部クロック/タイマトリガ入力CLK/TRG2,3と2本のタイマ出力ZC/TO0,1を備えている。

ソフトウェア遅延処理を終了すると、内蔵デバイスレジスタの初期化(内蔵デバイスの入出力割り当てなどの設定)を行なうとともに、内蔵デバイスであるCTC(カウンタ/タイマ)およびPIO(パラレル入出力ポート)の初期化を行なう(ステップS4)。PIOの初期化とは、たとえば、出力ポートの全ビットにオフ状態の値を設定することである。CTCの初期化とは、タイマのモード設定等のことである。

この実施の形態で用いられている遊技制御用マイクロコンピュータ99には、マスク可能な割込のモードとして以下の3種類のモードが用意されている。なお、マスク可能な割込が発生すると、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、自動的に割込禁止状態に設定するとともに、プログラムカウンタの内容をスタックにセーブする。

割込モード0:割込要求を行なった内蔵デバイスがRST命令(1バイト)またはCALL命令(3バイト)を遊技制御用マイクロコンピュータ99の内部データバス上に送出する。よって、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、RST命令に対応したアドレスまたはCALL命令で指定されるアドレスの命令を実行する。リセット時に、遊技制御用マイクロコンピュータ99は自動的に割込モード0になる。よって、割込モード1または割込モード2に設定したい場合には、初期設定処理において、割込モード1または割込モード2に設定するための処理を行なう必要がある。

割込モード1:割込が受け付けられると、常に0038(h)番地に飛ぶモードである。

割込モード2:遊技制御用マイクロコンピュータ99の特定レジスタ(Iレジスタ)の値(1バイト)と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ(1バイト:最下位ビット0)から合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。すなわち、割込番地は、上位アドレスが特定レジスタの値とされ下位アドレスが割込ベクタとされた2バイトで示されるアドレスである。従って、任意の(飛び飛びではあるが)偶数番地に割込処理を設置することができる。各内蔵デバイスは割込要求を行なうときに割込ベクタを送出する機能を有している。

よって、割込モード2に設定されると、各内蔵デバイスからの割込要求を容易に処理することが可能になり、また、プログラムにおける任意の位置に割込処理を設置することが可能になる。さらに、割込モード1とは異なり、割込発生要因毎のそれぞれの割込処理を用意しておくことも容易である。上述したように、この実施の形態では、初期設定処理のステップS2において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は割込モード2に設定される。

次いで、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、払出起動指令(払出起動コマンド)を払出制御基板98に送信する払出起動コマンド送信処理を実行した後(ステップS5)、RAM111をアクセス可能状態に設定する(ステップS6)。

そして、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、入力ポート1を介して入力されるクリアスイッチ921からのクリア信号の出力状態を1回だけ確認する(ステップS7)。その確認においてオンを検出した場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、通常の初期化処理を実行する(ステップS10〜ステップS15)。クリアスイッチ921からのクリア信号がオン状態である場合(押下されている場合)には、ローレベルのクリアスイッチ信号が出力されている。なお、入力ポート1では、クリアスイッチ信号のオン状態はハイレベルである。また、たとえば、遊技店員は、クリアスイッチ921を押下しながら遊技機に対する電力供給を開始する(たとえば電源スイッチ914をオンする)ことによって、容易に初期化処理を実行させることができる。すなわち、RAMクリア等を行なうことができる。

クリアスイッチ921からのクリア信号がオン状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したときにバックアップRAM領域のデータ保護処理(たとえばパリティデータの付加等の電力供給停止時処理)が行なわれたか否か確認する(ステップS8)。この実施の形態では、電力供給の停止が生じた場合には、バックアップRAM領域のデータを保護するための処理が行なわれている。そのような保護処理が行なわれていたことを確認した場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ99はバックアップありと判定する。そのような保護処理が行なわれていないことを確認した場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ99は初期化処理を実行する。

保護処理が行なわれていたか否かは、後述する電力供給停止時処理においてバックアップRAM領域に保存されるバックアップ監視タイマの値が、バックアップRAM領域のデータ保護処理を実行したことに応じた値(たとえば2)になっているか否かによって確認される。なお、そのような確認の仕方は一例であって、たとえば、電力供給停止時処理においてバックアップフラグ領域にデータ保護処理を実行したことを示すフラグをセットし、ステップS8において、そのフラグがセットされていることを確認したらバックアップありと判定してもよい。

バックアップありと判定したら、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、バックアップRAM領域のデータチェック(この例ではパリティチェック)を行なう(ステップS9)。この実施の形態では、クリアデータ(00)をチェックサムデータエリアにセットし、チェックサム算出開始アドレスをポインタにセットする。また、チェックサムの対象となるデータ数に対応するチェックサム算出回数をセットする。そして、チェックサムデータエリアの内容とポインタが指すRAM領域の内容との排他的論理和を演算する。演算結果をチェックサムデータエリアにストアするとともに、ポインタの値を1増やし、チェックサム算出回数の値を1減算する。以上の処理が、チェックサム算出回数の値が0になるまで繰り返される。チェックサム算出回数の値が0になったら、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、チェックサムデータエリアの内容の各ビットの値を反転し、反転後のデータをチェックサムとする。

電力供給停止時処理において、上記の処理と同様の処理によってチェックサムが算出され、チェックサムはバックアップRAM領域に保存されている。ステップS9では、算出したチェックサムと保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップRAM領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果(比較結果)は正常(一致)になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップRAM領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理(ステップS10〜S15の処理)を実行する。

チェック結果が正常であれば、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、遊技制御手段の内部状態と表示制御手段等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理を行なう。具体的には、ROM100に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS91)、バックアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域(RAM111内の領域)に設定する(ステップS92)。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化データが設定されている。ステップS91およびS92の処理によって、作業領域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化してはならない部分とは、たとえば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ(特別図柄プロセスフラグなど)、出力ポートの出力状態が保存されている領域(出力ポートバッファ)、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分である。

また、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、ROM100に格納されているバックアップ時コマンド送信テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS93)、その内容に従って演出制御基板90に、電力供給が復旧した旨を示す復旧コマンドが送信されるように制御する(ステップS94)。そして、ステップS15に移行する。なお、本実施の形態において、復旧コマンドは、復旧処理の実行後に送信される例について説明したが、これに限らず、復旧コマンドは、ステップS7においてNOと判断され復旧処理が実行されることが決定された後であれば、当該復旧処理の実行前に送信されるようにしてもよい。つまり、復旧コマンドは、次に説明する初期化処理を実行しないと判断された後に送信するものであればよい。

初期化処理では、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、まず、RAMクリア処理を行なう(ステップS10)。なお、RAM111の全領域を初期化せず、所定のデータ(たとえば大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)をそのままにしてもよい。たとえば、大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータをそのままにした場合には、不正な手段によって初期化処理が実行される状態になったとしても、大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値が大当り判定値に一致するタイミングを狙うことは困難である。また、ROM100に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS11)、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する(ステップS12)。

ステップS11およびS12の処理によって、たとえば、普通図柄判定用乱数カウンタ、普通図柄判定用バッファ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグ、賞球中フラグ、球切れフラグ、払出停止フラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行なうためのフラグに初期値が設定される。また、出力ポートバッファにおける接続確認信号を出力する出力ポートに対応するビットがセット(接続確認信号のオン状態に対応)される。

そして、ステップS15において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、所定時間(たとえば2ms)毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ99に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行なう。すなわち、初期値としてたとえば2msに相当する値が所定のレジスタ(時間定数レジスタ)に設定される。この実施の形態では、2ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

初期化処理の実行(ステップS10〜S15)が完了すると、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、表示用乱数更新処理(ステップS17)および初期値用乱数更新処理(ステップS18)を繰り返し実行する。遊技制御用マイクロコンピュータ99は、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が実行されるときには割込禁止状態にして(ステップS16)、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態にする(ステップS19)。なお、表示用乱数とは、特別図柄表示装置44a,普通図柄表示装置63に表示される図柄を決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。初期値用乱数とは、停止図柄等を決定するための乱数を発生するためのカウンタ等のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述するステップS23の乱数更新処理において、カウンタの値が1ずつ+1されるが、カウンタの値が1周(停止図柄決定用乱数発生カウンタの取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと)すると、そのカウンタに初期値が設定される。

なお、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が実行されるときに割込禁止状態にされるのは、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理が後述するタイマ割込処理でも実行されることから、タイマ割込処理における処理と競合してしまうのを避けるためである。すなわち、ステップS17,S18の処理中にタイマ割込が発生してタイマ割込処理中で表示用乱数や初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新してしまったのでは、カウント値の連続性が損なわれる場合がある。しかし、ステップS17,S18の処理中では割込禁止状態にしておけば、そのような不都合が生ずることはない。

図20は、ステップS5の払出起動コマンド送信処理を示すフローチャートである。払出起動コマンド送信処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、出力ポート0(図15参照)の下位5ビットに[1,0,0,0,0](「1」の位置がビット4)を出力する(ステップS51)。すなわち、5ビット構成の賞球制御信号として、払出起動コマンドを出力ポート0に出力する。次いで、出力ポート0のビット6を「0」にする(ステップS52)。すなわち、賞球REQ信号をオン状態にする。そして、ソフトウェアで賞球REQ信号のオン時間を設定するための遅延処理を行なう(ステップS53)。ここでの遅延処理は、たとえば、汎用のレジスタ(HLレジスタやBCレジスタ)に遅延時間に相当する値を設定し、レジスタの値を−1する処理を繰り返し実行し、レジスタの値が0になったら処理終了とするような処理である。また、遅延時間は、割込端子に賞球REQ信号が入力されたことを払出制御用CPU659が認識するのに十分な時間に設定される。

そして、出力ポート0のビット6を「1」にする(ステップS54)。すなわち、賞球REQ信号をオフ状態にする。その後、出力ポート0の下位5ビットを[0,0,0,0,0]にしておく(ステップS55)。すなわち、賞球制御信号としてオール0が出力されている状態にしておく。

図21は、遊技機に対して電力供給が開始されたとき、および電力供給が停止したときのマイクロコンピュータの動作の様子を示すタイミング図である。遊技機に対して電力供給が開始されDC+24V電源の電圧が所定値を越えると、電源断信号がオフ状態になる。また、VCCの値が所定値を越えるとリセット信号がハイレベルになる。なお、上述したように、電源監視回路920は、電源断信号をオフ状態にしてからリセット信号をハイレベルにする。リセット信号は、主基板120,払出制御基板98,および音声枠ランプ基板92に入力される。また、リセット信号は、音声枠ランプ基板92を介して演出制御基板90に入力する。そして、主基板120に搭載されているCPU112,払出制御基板98に搭載されている払出制御用CPU659,および演出制御基板90に搭載されている演出制御用CPU118aのリセット端子に入力される。

主基板120に入力されたリセット信号が遊技制御用マイクロコンピュータ99のリセット端子に入力すると(リセット端子の入力レベルがハイレベルになると)、遊技制御用マイクロコンピュータ99が動作可能状態(マイクロコンピュータがリセットされてプログラムを実行する状態になること)になるが、動作可能状態になると、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、まず、初期設定処理の一部(ステップS1〜S3)を実行する。そして、初期設定処理の一部を終了すると、ソフトウェア遅延処理(ステップS81〜S86)を行なう。その後、払出起動コマンドの送信処理(ステップS5)を実行し、次いで、初期設定処理の一部としてのクリアスイッチ921からのクリア信号の出力状態のチェック処理(ステップS7)を行ない、初期化処理(ステップS10〜S12)または復旧処理(ステップS91〜S94)を行なった後に、遊技装置制御処理(ステップS15〜S35)を開始する。なお、クリアスイッチ921からのクリア信号がオン状態を示していたら、RAMクリア処理等を行なう。

払出制御用CPU659は、リセット信号がハイレベルになると動作可能状態になる。動作可能状態になると、まず、初期設定処理の一部(図40のステップS701〜S705およびS720)を実行する。その後、主基板120から払出起動コマンドが送信されてくるのを待ち(ステップS721等)、払出起動コマンドを受信できたら、クリアスイッチ921からのクリア信号の出力状態のチェック処理(ステップS708)を行ない、初期化処理(ステップS712)または復旧処理(ステップS711)を行なった後に、発射モータ601や払出モータ115等の制御を行なう払出装置等制御処理(ステップS716〜S760)を開始する。なお、クリアスイッチ921からのクリア信号がオン状態を示していたら、RAMクリア処理等を行なう。

遊技制御用マイクロコンピュータ99は、クリアスイッチ921の出力信号の状態のチェック処理を行なう直前に払出起動コマンドを送信し、払出制御用CPU659は、払出起動コマンドを確認したらクリアスイッチ921の出力信号の状態のチェック処理を行なう。また、初期設定処理の一部およびソフトウェア遅延処理の実行によって、遊技制御用マイクロコンピュータ99が払出起動コマンド送信処理を開始する時点では、払出制御用CPU659は、払出起動コマンドが送信されてくるのを待つ状態になっている。

よって、たとえば、払出制御用CPU659はクリアスイッチ921の出力信号の状態のチェック処理を行なったにもかかわらず、遊技制御用マイクロコンピュータ99がクリアスイッチ921の出力信号の状態のチェック処理を行なわないという状況が生ずることが防止される。逆に、遊技制御用マイクロコンピュータ99はクリアスイッチ921の出力信号の状態のチェック処理を行なったにもかかわらず、払出制御用CPU659がクリアスイッチ921の出力信号の状態のチェック処理を行なわないという状況が生ずることが防止される。すなわち、操作手段の操作に基づいて遊技制御用マイクロコンピュータおよび払出制御用マイクロコンピュータの双方における各記憶手段の内容を確実に初期化できる。

遊技機に対する電力供給が停止すると、DC+24V電源の電圧も徐々に低下するのであるが、電源監視回路920は、DC+24V電源の電圧が所定値を下回ると、電源断信号を出力する(ローレベルにする)。電源断信号は、主基板120および払出制御基板98に入力されている。主基板120に搭載されている遊技制御手段および払出制御基板98に搭載されている払出制御手段は、電源断信号が出力されたことに応じて、電力供給停止時処理(電源断時制御処理ともいう。)を実行する。そして、電源監視回路920は、VCCが所定値を下回ると、リセット信号をローレベルにする。主基板120に搭載されている遊技制御手段および払出制御基板98に搭載されている払出制御手段は、リセット信号がローレベルになったことに応じてシステムリセットされる。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ99および払出制御用CPU659は、動作しない状態になる。なお、電源監視回路920は、電源電圧が低下していくときに、電源断信号を出力した時点から、所定時間が経過すると、リセット信号をローレベルにする。

次に、ステップS21以降の遊技装置制御処理について説明する。図22は、タイマ割込処理のプログラムを説明するためのフローチャートである。メイン処理の実行中に、具体的には、ステップS16〜S19のループ処理の実行中における割込許可になっている期間において、タイマ割込が発生すると、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、タイマ割込の発生に応じて起動されるタイマ割込処理においてステップS21以降の遊技装置制御処理を実行する。タイマ割込処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、まず、ステップS21においては、電源断処理が行なわれる。電源断処理では、電源断信号が出力されたか否か(オン状態になったか否か)を検出する電源断処理(電源断検出処理)を実行する。

ステップS22においては、スイッチ処理が行なわれる。スイッチ処理では、ゲートスイッチ62、始動口スイッチ60、カウントスイッチ52、入賞球検出器55a,55b,56a,56b、および特定球検出器51等のスイッチの状態を入力し、それらの検出状態を判定する処理が行なわれる。具体的には、各スイッチの検出信号を入力する入力ポートの状態がオン状態であれば、各スイッチに対応して設けられているスイッチタイマの値を+1する。

ステップS22aにおいては、表示制御処理が行なわれる。表示制御処理では、特別図柄表示装置44aおよび普通図柄表示装置63の表示状態を制御するための駆動信号や、特別図柄始動記憶LED67および特別図柄始動記憶LED68の点灯状態を制御するための駆動信号を出力する処理が行なわれる。

ステップS22bにおいては、異常入賞報知処理が行なわれる。異常入賞報知処理では、特別可変入賞球装置48が開放していないにもかかわらず、特別可変入賞球装置48内に設けられているカウントスイッチ52がオン状態にセットされているときに、異常入賞していることを報知するための異常入賞報知コマンドをセットする処理が行なわれる。

ステップS23においては、乱数更新処理が行なわれる。乱数更新処理においては、遊技制御に用いられる停止図柄決定用の乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行なう。

ステップS24およびステップS25においては、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行なう。

ステップS26において、特別図柄プロセス処理が行なわれる。特別図柄プロセス処理では、遊技状態に応じてパチンコ遊技機1を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグの値に従って、該当する処理を選び出して実行する処理が行なわれる。特別図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理中において更新される。また、本実施の形態における特別図柄プロセス処理においては、払出制御用マイクロコンピュータ660から遊技機エラー状態信号が入力されたときに、エラー発生により払出禁止状態である旨を示す払出禁止コマンドをセットする処理が行なわれる。

ステップS27においては、普通図柄プロセス処理が行なわれる。普通図柄プロセス処理では、普通図柄表示装置63の点灯を所定態様で制御するための普通図柄プロセスフラグの値に従って、該当する処理を選び出して実行する処理が行なわれる。普通図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理中において更新される。

ステップS28においては、演出図柄コマンド制御処理が行なわれる。演出図柄コマンド制御処理では、ステップS26等でセットされたコマンド(払出禁止コマンドを含む)を演出制御用マイクロコンピュータ118に出力する処理が行なわれる。

ステップS30においては、情報出力処理が行なわれる。情報出力処理では、パチンコ遊技機1の営業管理上必要な遊技情報(例えば、大当り遊技状態中である旨を報知する大当り1情報、確率変動図柄で大当り遊技状態となり、その大当り状態中およびその大当りによる確率変動中である旨を報知する大当り2情報(大当り中と確率変動中に出力され続ける信号)、確率変動図柄による大当り状態終了後の確率変動中である旨を報知する確率変動情報、始動口スイッチ60をオン状態にした打球の数を報知する始動口情報、特別図柄表示装置44aの変動動作回数を報知する図柄確定回数1情報、普通図柄表示装置63の変動動作回数を報知する図柄確定回数2情報、および普通可変入賞球装置58の開閉回数を報知する役物回数2情報等)を遊技場に設置されるホール用管理コンピュータに出力するための処理が行なわれる。

ステップS31においては、賞球処理が行なわれる。賞球処理では、各入賞口への入賞を検出するためのスイッチの検出信号に基づいて、賞球数の設定等が行なわれる。たとえば、入賞検出に応じて払出制御基板98に賞球個数を示す賞球制御信号が出力される。払出制御基板98に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータ660は、賞球個数を示す賞球制御信号の受信に応じて玉払出装置154を駆動する。また、本実施形態における賞球処理では、賞球情報信号が入力されたときに賞球LED制御信号を出力する処理が行なわれる。

ステップS31aにおいては、試験端子処理が行なわれる。試験端子処理では、特別図柄変動中の設定、特別図柄当り、特別可変入賞球装置48作動中の設定、普通可変入賞球装置58作動中の設定、確率変動状態の設定、普通図柄変動中の設定等を示す試験信号を生成し、生成された試験信号を、試験装置201に出力する処理が実行される。

ステップS31bにおいては、出力処理が行なわれる。出力処理では、所定の条件が成立したときに対応するソレノイドを駆動させるための駆動信号を出力する出力処理が行なわれる。出力処理において出力された駆動信号に基づき、ソレノイドが駆動され、対応する装置が開状態または閉状態等に制御される。

ステップS32においては、記憶処理が行なわれる。記憶処理では、特別図柄始動記憶LED67および普通図柄始動記憶LED68の点灯状態を制御するための駆動信号をセットする処理が行なわれる。

ステップS33においては、特別図柄表示制御処理が行なわれる。特別図柄表示制御処理では、特別図柄表示装置44aの表示状態を制御するための駆動信号をセットする処理が行なわれる。ステップS34においては、普通図柄表示制御処理が行なわれる。普通図柄表示制御処理では、普通図柄表示装置63の表示状態を制御するための駆動信号をセットする処理が行なわれる。

ステップS34aにおいては、状態表示灯表示処理が行なわれる。状態表示灯表示処理では、状態表示灯を制御するための状態表示灯表示処理が行なわれる。本実施の形態における状態表示灯表示処理においては、遊技状態が確率変動状態または変動時間短縮状態であるときに、状態表示灯タイマの更新、状態表示灯の点滅設定、および、状態表示灯の点滅速度等を設定する処理が行なわれる。ステップS35においては、割込許可状態に設定する処理が行なわれる。これにより、タイマ割込処理のすべてが実行されるまでは、割込許可状態とはされないので、他の割込または次回のタイマ割込が発生することはなく、タイマ割込処理中のすべての各処理が確実に実行完了することができる。

以上の制御によって、この実施の形態では、ステップS21以降の遊技装置制御処理は定期的(たとえば2ms毎)に起動されることになる。なお、この実施の形態では、タイマ割込処理でステップS21以降の遊技装置制御処理が実行されているが、タイマ割込処理ではたとえば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、ステップS21以降の遊技装置制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。また、ステップS1〜S35の処理が、遊技の進行を制御する遊技制御処理に相当する。

図23および図24は、ステップS20の電源断処理の一例を示すフローチャートである。電源断処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、まず、電源断信号が出力されているか否か(オン状態になっているか否か)確認する(ステップS450)。オン状態でなければ、RAM111に形成されているバックアップ監視タイマの値を0クリアする(ステップS451)。オン状態であれば、バックアップ監視タイマの値を1増やす(ステップS452)。そして、バックアップ監視タイマの値が判定値(たとえば2)と一致すれば(ステップS453)、ステップS454以降の電力供給停止時処理すなわち電力の供給停止のための準備処理を実行する。つまり、遊技の進行を制御する状態から遊技状態を保存させるための電力供給停止時処理(電源断時制御処理)を実行する状態に移行する。なお、「RAMに形成されている」とは、RAM内の領域であることを意味する。

バックアップ監視タイマと判定値とを用いることによって、判定値に相当する時間だけ電源断信号のオン状態が継続したら、電力供給停止時処理が開始される。すなわち、ノイズ等で一瞬電源断信号のオン状態が発生しても、誤って電力供給停止時処理が開始されるようなことはない。なお、バックアップ監視タイマの値は、遊技機への電力供給が停止しても、所定期間はバックアップ電源によって保存される。従って、メイン処理におけるステップS8では、バックアップ監視タイマの値が判定値と同じ値になっていることによって、電力供給停止時処理の処理結果が保存されていることを確認できる。

電力供給停止時処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、パリティデータを作成する(ステップS454〜S463)。すなわち、まず、クリアデータ(00)をチェックサムデータエリアにセットし(ステップS454)、電力供給停止時でも内容が保存されるべきRAM領域の先頭アドレスに相当するチェックサム算出開始アドレスをポインタにセットする(ステップS455)。また、電力供給停止時でも内容が保存されるべきRAM領域の最終アドレスに相当するチェックサム算出回数をセットする(ステップS456)。

次いで、チェックサムデータエリアの内容とポインタが指すRAM領域の内容との排他的論理和を演算する(ステップS457)。演算結果をチェックサムデータエリアにストアするとともに(ステップS458)、ポインタの値を1増やし(ステップS459)、チェックサム算出回数の値を1減算する(ステップS460)。そして、ステップS457〜S460の処理を、チェックサム算出回数の値が0になるまで繰り返す(ステップS461)。

チェックサム算出回数の値が0になったら、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、チェックサムデータエリアの内容の各ビットの値を反転する(ステップS462)。そして、反転後のデータをチェックサムデータエリアにストアする(ステップS463)。このデータが、電源投入時にチェックされるパリティデータとなる。次いで、RAMアクセスレジスタにアクセス禁止値を設定する(ステップS471)。以後、内蔵RAM111のアクセスができなくなる。

さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、ROM100に格納されているポートクリア設定テーブルの先頭アドレスをポインタにセットする(ステップS472)。ポートクリア設定テーブルにおいて、先頭アドレスには処理数(クリアすべき出力ポートの数)が設定され、次いで、出力ポートのアドレスおよび出力値データ(クリアデータ:出力ポートの各ビットのオフ状態の値)が、処理数分の出力ポートについて順次設定されている。

遊技制御用マイクロコンピュータ99は、ポインタが指すアドレスのデータ(すなわち処理数)をロードする(ステップS473)。また、ポインタの値を1増やし(ステップS474)、ポインタが指すアドレスのデータ(すなわち出力ポートのアドレス)をロードする(ステップS475)。さらに、ポインタの値を1増やし(ステップS476)、ポインタが指すアドレスのデータ(すなわち出力値データ)をロードする(ステップS477)。そして、出力値データを出力ポートに出力する(ステップS478)。その後、処理数を1減らし(ステップS479)、処理数が0でなければステップS474に戻る。処理数が0であれば、すなわち、クリアすべき出力ポートを全てクリアしたら、タイマ割込を停止し(ステップS481)、ループ処理に入る。

ループ処理では、電源断信号がオフ状態になったか否かを監視する(ステップS482)。電源断信号がオフ状態になった場合には復帰アドレスとして、電源投入時実行アドレス(ステップS1のアドレス)を設定してリターン命令を実行し(ステップS483)、RETI(Return from interrupt)によりタイマ割込処理を終了し、メイン処理に戻る。具体的には、遊技機に設けられている遊技用の装置を制御(自身で制御することと、他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信することの双方を含む概念)する状態に戻る。

また、ループ処理では、リセット信号がローレベルのオン状態となったか否かを監視する(ステップS484)。リセット信号がオン状態になった場合、すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ99によりリセット信号がオン状態となったことが確認された場合に、当該遊技制御用マイクロコンピュータ99がシステムリセット状態となる(システムリセットされる)。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、始動の状態である動作停止状態に戻される(ステップS485)。本実施の形態におけるリセット信号をオン状態とするための検出電圧の電圧レベルは、前述したように遊技制御用マイクロコンピュータ99の駆動電圧(たとえば4V)よりも高い+4.5Vに設定されている。これにより、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、駆動電圧よりも高い電圧が未だ供給されているときであっても、積極的に動作停止状態となる。

以上の処理によって、電力供給が停止する場合には、ステップS454〜S481の電力供給停止時処理が実行され、電力供給停止時処理が実行されたことを示すデータ(バックアップあり指定値およびチェックサム)がバックアップRAMへストアされ、RAMアクセスが禁止状態にされ、出力ポートがクリアされ、かつ、ステップS21以降の遊技装置制御処理を実行するためのタイマ割込が禁止状態に設定される。

この実施の形態では、RAM111がバックアップ電源によって電源バックアップ(遊技機への電力供給が停止しても所定期間はRAM111の内容が保存されこと)されている。この例では、ステップS452〜S479の処理によって、バックアップ監視タイマの値とともに、電源断信号が出力されたときのRAM111の内容に基づくチェックサムもRAM111のバックアップ領域に保存される。遊技機への電力供給が停止した後、遊技制御手段は、上述したステップS91〜S94の処理によって、RAM111に保存されているデータ(電力供給が停止した直前の遊技制御手段による制御状態である遊技状態を示すデータ(たとえば、プロセスフラグの状態、大当り中フラグの状態、確変フラグの状態、出力ポートの出力状態等)を含む)に従って、遊技状態を、電力供給が停止した直前の状態に戻すことができる。なお、電力供給停止の期間が所定期間を越えたらバックアップ監視タイマの値とチェックサムとが正規の値とは異なるはずであるから、その場合には、ステップS10〜S14の初期化処理が実行される。

以上のように、電力供給停止時処理(電力の供給停止のための準備処理)によって、遊技状態を電力供給が停止した直前の状態に戻すためのデータが確実に遊技制御用記憶手段(この例ではRAM111の一部の領域)に保存される。よって、停電等による電源断が生じても、遊技状態を電力供給が停止した直前の状態に戻すことができる。

また、電源断信号がオフ状態になった場合には、ステップS1に戻る。その場合、電力供給停止時処理が実行されたことを示すデータが設定されているので、ステップS91〜S94の遊技状態復旧処理が実行される。よって、電力供給停止時処理を実行した後に払出制御基板98からの電源断信号がオフ状態になったときには、遊技の進行を制御する状態に戻る。従って、電源瞬断等が生じても、遊技制御処理が停止してしまうようなことはなく、自動的に、遊技制御処理が続行される。

なお、払出制御基板98に対して送信される接続確認信号は、出力ポートをクリアする処理によってオフ状態に設定される。また、ステップS92およびS12の作業領域の設定では、接続確認信号に対応した出力ポートバッファの内容が、接続確認信号のオン状態に対応した値に設定される。そして、ステップS31の賞球処理が実行されると、出力ポートバッファの内容が出力ポートに出力されるので、払出制御基板98への接続確認信号がオン状態になる。従って、接続確認信号は、主基板120の立ち上がり時に出力される(オン状態になる)ことになる。なお、電源瞬断等から復帰した場合も、接続確認信号が出力される。

次に、メイン処理におけるスイッチ処理(ステップS21)を説明する。この実施の形態では、入賞検出またはゲート通過に関わる各スイッチの検出信号のオン状態が所定時間継続すると、確かにスイッチがオンしたと判定されスイッチオンに対応した処理が開始される。図25は、スイッチ処理で使用されるRAM111に形成される各1バイトのバッファを示す説明図である。前回ポートバッファは、前回(たとえば2ms前)のスイッチオン/オフの判定結果が格納されるバッファである。ポートバッファは、今回入力したポート0の内容が格納されるバッファである。スイッチオンバッファは、スイッチのオンが検出された場合に対応ビットが1に設定され、スイッチのオフが検出された場合に対応ビットが0に設定されるバッファである。

図26は、遊技制御処理におけるステップS21のスイッチ処理の処理例を示すフローチャートである。スイッチ処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、まず、入力ポート0(図17参照)に入力されているデータを入力し(ステップS101)、入力したデータをポートバッファにセットする(ステップS102)。次いで、RAM111に形成されるウェイトカウンタの初期値をセットし(ステップS103)、ウェイトカウンタの値が0になるまで、ウェイトカウンタの値を1ずつ減算する(ステップS104,S105)。

ウェイトカウンタの値が0になると、再度、入力ポート0のデータを入力し(ステップS106)、入力したデータとポートバッファにセットされているデータとの間で、ビット毎に論理積をとる(ステップS107)。そして、論理積の演算結果を、ポートバッファにセットする(ステップS108)。ステップS103〜S108の処理によって、ほぼ[ウェイトカウンタの初期値×(ステップS104,S105の処理時間)]の時間間隔を置いて入力ポート0から入力した2回の入力データのうち、2回とも「1」になっているビットのみが、ポートバッファにおいて「1」になる。つまり、所定期間としての[ウェイトカウンタの初期値×(ステップS104,S105の処理時間)]だけスイッチの検出信号のオン状態が継続すると、ポートバッファにおける対応するビットが「1」になる。

さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、前回ポートバッファにセットされているデータとポートバッファにセットされているデータとの間で、ビット毎に排他的論理和をとる(ステップS119)。排他的論理和の演算結果において、前回(たとえば2ms前)のスイッチオン/オフの判定結果と、今回オンと判定されたスイッチオン/オフの判定結果とが異なっているスイッチに対応したビットが「1」になる。遊技制御用マイクロコンピュータ99は、さらに、排他的論理和の演算結果と、ポートバッファにセットされているデータとの間で、ビット毎に論理積をとる(ステップS110)。この結果、前回のスイッチオン/オフの判定結果と今回オンと判定されたスイッチオン/オフの判定結果とが異なっているスイッチに対応したビット(排他的論理和演算結果による)のうち、今回オンと判定されたスイッチに対応したビット(論理積演算による)のみが「1」として残る。

そして、遊技制御用マイクロコンピュータ99は、ステップS110における論理積の演算結果をスイッチオンバッファにセットし(ステップS111)、ステップS108における演算結果がセットされているポートバッファの内容を前回ポートバッファにセットする(ステップS112)。

以上の処理によって、所定期間継続してオン状態であったスイッチのうち、前回(たとえば2ms前)のスイッチオン/オフの判定結果がオフであったスイッチ、すなわち、オフ状態からオン状態に変化したスイッチに対応したビットが、スイッチオンバッファにおいて「1」になっている。

次に、主基板120と払出制御基板98との間で送受信される制御信号について説明する。図27は、遊技制御手段から払出制御手段に対して出力される制御信号の内容の一例を示す説明図である。この実施の形態では、払出制御等に関する各種の制御を行なうために、主基板120と払出制御基板98との間で複数種類の制御信号が送受信される。図27に示すように、接続確認信号は、主基板120の立ち上がり時(遊技制御手段が遊技制御処理を開始したとき)に出力され、払出制御基板98に対して主基板120が立ち上がったことを通知するための信号(主基板120の接続確認信号)である。また、接続確認信号は、賞球払出が可能な状態であることを示す。なお、この実施の形態では、遊技制御手段が図18のステップS6以降の遊技制御処理を開始する前に払出起動コマンドを送信するので、接続確認信号を使用しなくてもよい。接続確認信号を使用しない場合には、払出起動コマンドが、賞球払出が可能な状態であることを示す信号を兼ねる。

賞球REQ信号は、賞球の払出要求時または払出起動コマンドの送信時に出力状態(=オン状態)になる信号である。また、賞球REQ信号は、払出制御手段から賞球BUSY信号がオン状態になった後にオフ状態になると、停止状態(オフ状態=オール0の状態)になる。

賞球LED制御信号は、賞球LED10の点灯制御を行なうための信号である。賞球LED制御信号は、払出制御手段からの賞球情報信号がオン状態となっているときに、オン状態となる。遊技制御用マイクロコンピュータ99は、賞球LED制御信号をオン状態とすることにより、賞球LED10を点灯させる状態に制御する。賞球制御信号は、払出要求を行なう遊技球の個数(1〜15個)を指定するために出力される信号(賞球個数コマンド、賞球個数信号)として使用される。払出起動コマンドは、前述したように初期設定処理の一部を実行した後にオン状態となり、払出制御手段の起動を指令する信号である。

賞球BUSY信号は、払出制御手段が賞球の払出要求時の賞球REQ信号のオン状態を確認するとオン状態にされ、あらかじめ決められている所定期間後にオフ状態になる信号である。すなわち、賞球REQ信号に対する受付確認信号に相当する。従って、賞球BUSY信号がオフである状態は、賞球個数コマンド受信待ちの状態に相当する。遊技機エラー状態信号は、エラービットがセットされているときにオン状態となり、異常状態を示す信号である。賞球情報信号は、払出個数カウントスイッチ116により賞球の払出が検出されたときにオン状態となり、賞球が払出された旨を示す信号である。

図28は、図27に示す各制御信号の送受信に用いられる信号線等を示すブロック図である。図28に示すように、接続確認信号、賞球REQ信号、賞球LED制御信号、および賞球制御信号は、遊技制御用マイクロコンピュータ99によって出力回路662および出力端子662’を介して出力され、入力端子663A’および入力回路663Aを介して払出制御用CPU659に入力される。

また、賞球BUSY信号、遊技機エラー状態信号、および賞球情報信号は、払出制御用マイクロコンピュータ660によって出力回路663Bおよび出力端子663B’を介して出力され、入力端子666’および入力回路666を介して遊技制御用マイクロコンピュータ99に入力される。接続確認信号、賞球REQ信号、賞球LED制御信号、賞球BUSY信号、遊技機エラー状態信号、および賞球情報信号は、それぞれ1ビットのデータであり、1本の信号線によって送信される。賞球制御信号は、1個〜15個の賞球払出を指定するとともに、さらに払出起動指令としても使用されるので、5ビットのデータで構成され5本の信号線によって送信される。

また、ステップS31aにおいて遊技制御用マイクロコンピュータ99により生成された試験信号、および入力端子666’を介して払出制御用マイクロコンピュータ660から入力された賞球情報信号は、試験信号出力回路200および出力端子202を介して試験装置201に出力される。主基板120には、入力端子666’を介して遊技制御用マイクロコンピュータ99に入力された賞球情報信号を、入力回路666へ伝送する第5信号ラインL5と、試験信号出力回路200へ伝送する第3信号ラインL3とが設けられている。また、主基板120には、遊技制御用マイクロコンピュータ99により生成された試験信号を、試験信号出力回路200へ伝送する第4信号ラインL4が設けられている。

前述したように、本実施の形態における主基板120および払出制御基板98には、電源基板910からクリア信号,電源断信号,およびリセット信号が入力される。また、電源基板910からバックアップ電源等も供給される。