JP3701855B2 - 電子天秤 - Google Patents

電子天秤 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3701855B2 JP3701855B2 JP2000299607A JP2000299607A JP3701855B2 JP 3701855 B2 JP3701855 B2 JP 3701855B2 JP 2000299607 A JP2000299607 A JP 2000299607A JP 2000299607 A JP2000299607 A JP 2000299607A JP 3701855 B2 JP3701855 B2 JP 3701855B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- lever

- fixed

- load

- housing

- movable

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Images

Landscapes

- Measurement Of Force In General (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、被計量物の質量を測定する電子天秤において、電子天秤の主要部であるロバーバル機構等の計量機構を保護するための筐体の取り付け構造に関する。

【0002】

【従来の技術】

図23は、従来の電子天秤(特公平6−29761号に開示)を示す正面断面図、図24は同斜視図である。他に特開平11−51756号公報に開示されたものがある。これらの電子天秤180は、載置皿190が設けられた可動部181bが固定部181aに対し可動するロバーバル機構181と、可動部181bの移動に連動するレバー183と、レバー183が平衡状態となるよう移動制御する電磁コイル185と、レバー183の平衡状態を検出する位置検出センサ(不図示)と、電磁コイル185を通電制御して被計量物の質量を演算出力する制御部(不図示)とによって大略構成されている。

【0003】

図示のようにロバーバル機構181は、直方体形状のアルミニウム等を側部からくり抜き形成し上下一対の平行なロバーバル部186を有する。ロバーバル部186には計4点の薄肉なバネ部187が形成され、可動部181bの載置皿190上に被計量物が載置されると、この荷重を受けてバネ部187部分が変形し、可動部181bが水平状態を維持した状態のまま下方向に移動する。

【0004】

連動してレバー183の自由端183bは平衡位置から上方向に変位する。制御部は、位置検出センサの出力に基づき、レバー183が平衡する状態となるよう電磁コイル185を通電制御し、レバー183平衡時における電磁コイル185への電流値等に基づき被計量物の質量を演算出力する。

【0005】

なお、図示の構成におけるレバー183は、ロバーバル機構181と一体形成されたものであるのに対して、上記他の電子天秤(特開平11−51756号公報)のものは、別体で形成されている点が異なるが、いずれもロバーバル機構181は、上記一体塊をくり抜きして形成されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

上述した電子天秤のように、ロバーバル機構等の計量機構を収納して保護する筐体がないと、使用環境によっては電子天秤の測定に誤差が生じたり、計量機構が故障しやすいことが考えられる。例えば、食品などのような湿気のある被搬送物、粉体又は搬送時に粉体が発生しやすい被搬送物などを搬送する場合には、計量機構をカバーしておかなければかかる不都合が生じやすい。しかし、上述したような電子天秤において計量機構をカバーで覆って固定するために、カバーの外面側からねじ等をねじ込んで内部の固定部分に締結しようとすれば、カバーの外面側にねじの頭が露出することになり、この突起したねじの頭が外観上の美観を損ね、また前述した水分や粉体等の異物が付着し易く清掃しにくいという問題があった。

【0007】

本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、電子天秤の計量機構を覆うカバーを、清掃しやすくかつ見栄えよい状態で、簡単に取り付けられるようにすることを目的としている。

【0008】

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載された電子天秤は、ベース板10と、前記ベース板10の上に設置されて荷重の受け部41,42を上面に備えた計量機構2と、前記ベース板10に固定されて前記計量機構2の上面よりも上方に固定部65a,66bを有する取り付け部材65,66と、前記計量機構2及び前記取り付け部材65,66を収納するとともにその上面には前記計量機構2の受け部41,42を外部に表出させるための開口61,62が形成され、前記開口61,62の近傍には前記取り付け部材65,66の固定部65a,66bに対応する締結部71が形成された筐体60と、前記筐体60の締結部71と前記取り付け部材65,66の固定部65a,66bを締結する締結手段73と、前記締結部71を内部に収納するように前記筐体60の開口61,62に取り付けられるじゃばら部材90とを有している。

【0009】

請求項2に記載された電子天秤は、請求項1記載の電子天秤において、前記計量機構がロバーバル機構2と、荷重受け部材40と、レバー4を有している。ここで、ロバーバル機構2は、固定部12と、被計量物の荷重を受けて移動する可動部14と、固定部12と前記可動部14との間に所定長を有し一対で設けられて可動部14を水平状態のまま移動させるロバーバル部18と、前記固定部12及び前記可動部14と前記ロバーバル部18との間にそれぞれ形成される複数のバネ部20とを有している。また、荷重受け部材40は、前記可動部14に固定される取り付け部44と、前記取り付け部44と一体に形成されて前記可動部14に近接した位置に設けられた第1の受け部41と、前記取り付け部44及び前記第1の受け部41と一体に形成されて前記固定部12又は前記ロバーバル部18に近接した位置に設けられた第2の受け部42とを有している。また、レバー4は、前記荷重受け部材40に加えられた荷重による前記可動部14の移動に連動して自由端が平衡状態から変位する。そして、この電子天秤は、さらに、自由端が変位した前記レバー4を平衡状態に移動させる平衡駆動手段6と、前記平衡駆動手段6の作動状態から前記荷重を演算する制御手段とを有している。

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の電子天秤の実施形態を説明する。図1は、電子天秤の概要構成を示す斜視図である。

この電子天秤1は、概ね次のように構成されている。即ち、ベース板10の上にロバーバル機構2が固定され、ロバーバル機構2の内部にはレバー4が組み付けられている。ロバーバル機構2にはレバー4を平衡状態に制御する電磁コイルからなる平衡駆動手段6と、位置検出手段(不図示)がある。ロバーバル機構2の可動部14には、鞍状の荷重受け部材が固定され、この荷重受け部材上にコンベアが載置した動秤を構成できる。これらの機構は全体として筐体60内に収納される。荷重受け部材の第1及び第2の受け部41,42に設けられた複数本(本例では4本)の支持軸43は、筐体60の開口61,62、じゃばら受け80、及びじゃばら90を介して筐体60外の上方に突出している。そして、支持軸43に取り付けられた図示しないコンベアで被計量物を搬送させながら、図示しない制御部によって被計量物の質量を測定するようになっている。なお、支持軸43に載置皿を設け、被計量物を載置皿上に載せて質量を測定する静秤として使用することも可能である。

【0011】

、図2はロバーバル機構2を示す正面図、図3は同平面図、図4は同側面図である。

ロバーバル機構2は、固定部12と、固定部12に対し上下方向に可動する可動部14を有する。可動部14の上面は、固定部12に対しやや高く形成されている。このロバーバル機構2は、長さL、幅W1の直方体形状のアルミニウム塊等を正面側からくり抜き内部に中空部16を貫通形成してなる。また、このロバーバル機構は押出成形等により中空部16を形成してもよい。この際、上下に所定厚を有する一対の平行なロバーバル部18が設けられる。これら一対のロバーバル部18は長さ方向Lに対して同じ長さを有し、両端にはそれぞれ薄肉なバネ部20が形成されている。バネ部20は、上下面に2カ所づつ計4カ所設けられ、各々上下面から側面で見て円弧状であり、幅W1方向に連続する直線状に形成されている。

【0012】

上部のロバーバル部18の直下位置には、このロバーバル部18と平行にレバー4を固定するためのレバー固定部22が形成されている。このレバー固定部22は、ロバーバル部18の固定部12と可動部14に対応して長さL方向の中途部に切断部22sを有し、固定部12に対する可動部14の移動を妨げない隙間を有している。この切断によって、レバー固定部22は、固定側22aと可動側22bを有する。

【0013】

このロバーバル機構2の長さ方向Lの一端側2aには、上部に所定長さの突出片24が突出形成されており、下面には平衡駆動手段6が取り付けられる。また、この一端側2aに位置するロバーバル機構2の一側面の中央部からロバーバル機構2の内部に向けて、くり抜きによりほぼ直方体形状のレバー収容部2bが開口形成される。このレバー収容部2bは、レバー固定部22の下面に形成されるものであり、図2の正面側から見て可動部14側の位置まで(上記ロバーバル部18のバネ部20を越えた位置に達するまで)くり抜き形成されている。

【0014】

図5はレバー4の正面図、図6は同平面図、図7は同側面図である。

レバー4は、ロバーバル機構2の幅W1に対して小さな幅W2を有し小型軽量化が図られている。基端部4a側には、ロバーバル部18の固定部12、可動部14にそれぞれ固定される固定部30、可動部32aが形成されている。また他端側は自由端4bとされ、この自由端4bはレバー固定後の状態でロバーバル機構2の外部位置まで延出され突出片24の直下に位置する。

【0015】

このレバー4は、ロバーバル機構2の可動部14の移動に可動部32aが連動し、自由端4b側が上下に移動する。このレバー4は、2箇所の支点A,Bを有しており、可動部14に加わる被計量物の質量(荷重負荷)をこの2箇所の支点A,Bにより所定量減衰させる機能、及びレバー4の長さL2の短縮化が図られている。

【0016】

このレバー4についても、アルミニウム塊等をくり抜き形成される。特に正面から見て略U字形状に切削部28(28a、28b、28c)が貫通形成される。

この切削部28によって略中央部に固定部30、固定部30の両側及び下面にそれぞれ可動部32(32a,32b,32c)が形成される。

レバー4の固定部30と可動部32は、支点A,Bに位置する2箇所の薄肉のバネ部34によって互いに接続されている。バネ部34は、ロバーバル機構2のバネ部20とほぼ同様の形状で形成されるものであり、説明は省略する。

【0017】

なお、可動部32側には、基端部4aに負荷される荷重をバネ部34での支点A,Bを介して効率よく自由端4b側に伝達し、併せてバネ部34の強度を維持するために所要箇所(計3カ所)に複数のバネ部36がバネ部34同様に形成されている。

【0018】

図12は、電子天秤の測定機構の組み立て状態を示す一部裁断正面図である。この図を用いて、前述したロバーバル機構2とレバー4の組み立て構造を説明する。なお、この図は、便宜上、レバー4は裁断せずロバーバル機構2のみ裁断した状態とした。

電子天秤1は、ロバーバル機構2内部にレバー4を挿入、固定して構成される。ロバーバル機構2は、固定部12がベース板10上にネジ11で固定される。レバー収容部2bには、レバー4が挿入され基端側4aがレバー固定部22にネジ25で固定される。レバー収容部2bを形成するレバー固定部22下面には、長さ方向Lに沿ってレバー4の一側面を案内する段差部22dが形成されている。これにより、レバー4挿入時の位置決めを行いやすく組み立てを容易に行える。

【0019】

そして、レバー4の固定部30はレバー固定部22の固定側22aに固定され、レバー4の可動部32aはレバー固定部22の可動側22bに固定される。

この固定状態で、レバー4の自由端4bはロバーバル機構2の一端側2aに突出し、突出片24の直下に位置する。

このように、ロバーバル機構2の内部にレバー4を設けることにより、全体の小型化が図れる。

【0020】

レバー4の自由端4b側には、錘取付片38が下方に向けて突出形成され、略水平なネジ穴38b部分に平衡用錘40が水平方向にスライド可能に取り付けられる。これにより、ロバーバル機構2の可動部14上に対する荷重受け部材等の重量負荷時に、この平衡用錘40の調整でレバー4を平衡させることができる。なお、レバー4の平衡状態は、この自由端4bに設けられるスリットと、突出片24側に固定の位置検出センサ(不図示)により検出され、併せてレバー4の移動方向も検出されるようになっている。

【0021】

平衡駆動手段6を構成する電磁コイルは、円環状の磁石体6aが突出片24下面に固定され、レバー4の自由端4b上面には磁石体6aの円環内部に巻回状のコイル6bが固定されている。このように、電磁コイルはロバーバル機構2の外部に設けることができるため、製造時の組み立て及び保守を簡単に行えるようになる。

この平衡駆動手段6は、被計量物の測定時に制御手段の電流制御を受け、コイル6bに供給する電流によって磁石体6aとの間の磁力を変化させ、レバー4を平衡状態に復帰させる。

そして、制御手段が、コイル6bに与える電流値から前記荷重を演算する。

【0022】

図8は荷重受け部材40の正面図、図9は同平面図、図10は同側面図、図11は同底面図である。荷重受け部材40は、上壁46と側壁47からなり、前後及び下方に開口した断面略コ字形の部材であり、鞍状の外形を呈している。この荷重受け部材40は前記ロバーバル機構2に被せられ、ロバーバル機構2の上面と前記長さ方向に沿う両側面とを覆うように配置される。荷重受け部材40は、図8の左側略半部がロバーバル機構2の可動部14に対する取り付け部44である。取り付け部44は上壁46及び側壁47ともに他の部分に比べて肉厚が大きくなっている。従って、図12及び図13に示すように、当該取り付け部44を可動部14に複数本のボルト45で固定すると、荷重受け部材40の上壁46及び側壁47の内、取り付け部44以外の部分は、ロバーバル機構2の外面と所定間隔をおいて対面し、ロバーバル機構2には接触しない。

【0023】

荷重受け部材40の一方の端部には、第1の受け部41が一体に形成されている。第1の受け部41は、可動部14に固定された取り付け部に近く、ロバーバル機構2から外れた位置にある。また、荷重受け部材40の他方の端部には、第2の受け部42が一体に形成されている。第2の受け部42は、ロバーバル機構2の固定部12又はロバーバル部18の近傍に配置される。

【0024】

また、図8に示すように、荷重受け部材40の側壁47は、取り付け部44において最も長く可動部14の全体を覆っているが、第2の受け部42に近づくにつれて下辺が傾斜して切れ上がって行き、第2の受け部42において最も短くなっている。かかる形状から、荷重受け部材40の重心は、その長手方向についていえば、二つの受け部41,42の間において第2の受け部42よりも第1の受け部41に近い位置にある。第1の受け部41と第2の受け部42に加わる荷重及び自重は、バランスよくロバーバル機構2の可動部14に加わることとなっている。

【0025】

このように、本例によれば、荷重受け部材40の取り付け部44は、上壁46と両側壁47の合計3面でロバーバル機構2の可動部14に接し、これらの面において強固なねじ止め構造で一体化してある。また、荷重受け部材40には2ヶ所に荷重が加わるが、可動部14に最適な状態で荷重が加わるように、形状を工夫してバランスを考慮している。よって、荷重受け部材40とロバーバル機構2を主要部とする本装置の計量機構は剛性が高く、測定精度が高く、耐久性にも優れている。

【0026】

図14は筐体60の正面図、図15は同平面図、図16は同側面図である。 筐体は、下面が開放された直方体形である。筐体60の上面には前記受け部を外部に表出させるための開口61が形成されている。開口61は、円形の一部が弓型に閉止された形状である。開口の近傍には、ねじ孔70が形成された締結部71とされている。筐体の側面には内部点検用の開口63があり、着脱可能な蓋体64で閉止されている。

【0027】

図1及び図20に示すように、前述した計量機構のベース板には、筐体60を取り付けるための2つの取り付け部材65,66が固定されている。取り付け部材65,66は、前記計量機構の上面よりも上方の位置に、水平な固定部65a,66aをそれぞれ有している。各固定部65a,66aにはねじ孔が形成されている。

【0028】

前述した計量機構のベース板10の下に底板67を配置し、計量機構の上から筐体60を被せ、底板67と筐体60の間にはパッキン68を設ける。この時、筐体60の各締結部71,71は、筐体60内にある取り付け部材65,66の各固定部65a,66aに対応している。ここで、図20に示すように締結手段としてのねじ73,73をねじ孔70,70から固定部65a,66aのねじ孔にねじ込めば、筐体60と計量機構側を一体化できる。筐体60と計量機構の本体側とのねじ73による結合は、筐体60の上面側で行なえるので作業がしやすい。

【0029】

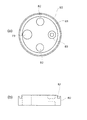

図17(a)はじゃばら部材90の一部を断面とした正面図、同図(b)は平面図であり、図18は図17(a)の拡大図である。じゃばら部材90は周壁がじゃばら構造とされた略円筒形の部材であり、ゴムなどの可撓性部材乃至弾性部材で構成されている。じゃばら部材90の下端にはねじ孔91が形成されており、開口61の周囲にはねじ孔69が設けられている。図1又は図20に示すように、ねじ孔69とねじ孔91を介してねじ92を締結することにより、じゃばら部材90は筐体60に固定される。じゃばら部材90の上端には、下向きで断面角型の突起93が周状に形成されている。

【0030】

このような構造であると、筐体60と計量機構の本体側とを結合するねじ73は、じゃばら部材90の内部に隠れるので外部に組み立て用のねじ類が露出せず見栄えがよく、装置の外面を清掃する際も作業し易い。

【0031】

図19(a)はじゃばら受け80の平面図であり、同図(b)はじゃばら受け80の正面図である。じゃばら受け80の上面には周状に凹溝81がある。じゃばら部材90の周状の突起93が、この凹溝81に押し込まれて固定され、じゃばら部材90とじゃばら受け80は一体になる。じゃばら受け80には、前記計量機構の荷重受け部材40の受け部41に設けられた支持軸43が挿通するために、通孔82が2個形成されている。通孔82の内径は支持軸43の外径よりも大きく、2つの通孔82の中心間隔は2本の支持軸43,43の中心間隔と同じである。また、じゃばら受け80には、じゃばら受け80自体を受け部41に締結するための締結手段(ねじ)を挿通させる締結通孔83が一ヶ所形成されている。また、じゃばら受け80には、前述した筐体60と計量機構側の取り付け部材65,66とを結合するためのねじ73を操作するための操作孔84が形成されている。また、図20に示すように、一方のじゃばら受け80には、筐体60の内部にある計量機構からの配線を導出するための導出孔85が形成されている。じゃばら受け80は、支持軸43を通孔82に挿通させた状態で荷重受け部材40の受け部41,42にねじで固定する。

【0032】

受け部41,42に固定されたじゃばら受け80の上にはカバー100が被せられる。カバー100は下面が開放された円盤型(皿型)の部材であり、支持軸を挿通する孔が形成されている。支持軸43を孔に通してカバー100をじゃばら受け80に被せると、筐体60の開口61,62付近とじゃばら部材90はカバー100の下に覆い隠される。カバー100から上方に突出した支持軸43に止めナット101を螺入してカバー100を固定し、支持棒43にはコンベア等の非計量物が載置される装置類102が取り付けられる。

【0033】

ここで、前記じゃばら部材90とじゃばら受け80を筐体60乃至計量機構側に取り付ける作業について説明する。

じゃばら受け80は、支持軸43を通孔82に挿通させた状態で荷重受け部材40の受け部41,42にねじで固定する。ここで、じゃばら受け80の2個の通孔82に2本の支持軸43をそれぞれ挿入した時、じゃばら受け80は支持軸43によって一義的に位置決めがなされるわけではない。即ち、大径の通孔82と小径の支持軸43の間には隙間があるので、じゃばら受け80は受け部41,42の上である程度の余裕を以って移動可能な状態にあることとなる。本例では1本のねじでじゃばら受け80を受け部41,42に固定するので、じゃばら受け80の受け部41,42に対する取り付け位置にはある程度の自由度があることとなる。一方、じゃばら受け80に一体化されたじゃばら部材90の下端は、筐体60側にねじで固定される。

【0034】

しかし、各部品の製作誤差や組み立て誤差のために、計量機構の支持軸43の位置と、筐体60の開口61,62の位置とは、必ずしも設計通りに正規の状態にならない。よって、じゃばら部材90の下端を筐体60側に取り付け、じゃばら部材90と一体であるじゃばら受け80を計量機構側(受け部)に固定すると、筐体60側と計量機構側との位置関係が正規の状態になっていない場合には、じゃばら部材90に外力が加わって変形した状態で取り付けられてしまう。じゃばら部材90は、このように外力が加わって変形した状態で取り付けられて使用されると、測定結果に誤差を生じさせてしまう。例えば、じゃばら部材が変形状態にあると、被測定物を載置する位置によって測定結果に違いが生じることがあった。

【0035】

しかしながら、本例の構成によれば、じゃばら受け80を荷重受け部材40と別部材とするとともに、支持軸43を通す通孔82の内径を大きくして、じゃばら受け80を荷重受け部材40に対して水平方向に適宜に位置決めして取り付けられるようにしている。即ち、通孔82に支持軸43を挿通した状態で、じゃばら部材90が変形しないように受け部41,42に対するじゃばら受け80の位置を定め、締結通孔83を介して締結手段を受け部41,42に締結すれば、じゃばら受け80を受け部41,42に固定することができる。即ち、筐体60など各部品の製作誤差や各部の組み立て誤差に関わらず、可撓性のじゃばら部材80が正規の状態となるように取り付けることができる。

【0036】

次に、上記構成の電子天秤1による被計量物の質量測定動作を説明する。

平衡用錘50の調整により、荷重受け部(図示しないコンベア重量を含む)の重量負荷状態におけるレバー4の平衡が取られる。このレバーの平衡状態は位置検出センサにより検出される。

【0037】

次に、被計量物がコンベア上に載置されこのコンベア上を搬送移動する。図2において、ロバーバル機構2は、被計量物の荷重を受けて可動部14が図中Z1方向に下降する。この際、ロバーバル部18は計4カ所のバネ部20の変形により、可動部14を水平状態を維持したままの状態で下降させる。

【0038】

可動部14の下降に連動して、レバー4の可動部32aが同様に下降する。可動部32aが下降すると、バネ部34(支点A)を中心として可動部32bがZ2方向に上昇し、レバー4の自由端4b(可動部32c)はバネ部34(支点B)を中心としてZ3方向に上昇する。

【0039】

レバー4の自由端4bは、平衡状態に対し所定量変位(上昇)し、この変位量が位置検出センサで検出される。制御部は、レバー4が再度平衡状態に復帰するよう平衡手段6の電磁コイルを通電制御する。

この際、電磁コイルのコイル6bに対する電流方向、及び供給する電流量を制御し、位置検出センサによりレバー4が再度平衡状態となったことを検出した際における電磁コイル6bへの電流値を得て、この電流値に基づき被計量物の質量を演算出力する。

【0040】

上記のようにレバー4に支点を2箇所A,B設けることにより、可動部32側に加わる被計量物の質量(荷重負荷)を、自由端4b側へ減衰して伝達でき、同時に可動部32側の移動量に対して自由端4b側の変位量を増大させて得ることができる。これにより、計量精度の向上が図れる。また、レバー4の長さL2を短くしつつ所定の減衰量を有する構成にでき小型軽量化が図れる。

レバー4を小型、軽量化したことにより、荷重に対する移動の反応をより敏感にでき、計量精度の向上が図れる。

なお、レバー4自由端4b側から力を加えれば、増大させて可動部32側(ロバーバル機構2の可動部14)側に伝達できる為、自由端4b側での小さな力でレバー4を制動できるようになる。

【0041】

そして、上記の電子天秤1は、特に、ロバーバル機構2と荷重受け部材40が高い剛性を以って一体とされているので、荷重受け部材40上にコンベア等の重量物が設けられる動秤としての使用に耐えることができる。この剛性は、ロバーバル機構2が比較的広い幅W1(図3参照)を有していることにより得られる。この剛性の向上により、コンベア上に被計量物が載置される際の衝撃等に耐え得る電子天秤1を構成できる。

【0042】

【発明の効果】

本発明の電子天秤によれば、ロバーバル機構等の計量機構を収納して保護する筐体を有しているので、水分や塵埃の多い使用環境であっても電子天秤の測定に誤差が生じるおそれがなく、これらの環境条件のために計量機構が故障しやすくなることもない。従って、例えば、食品などのような湿気のある被搬送物、粉体又は搬送時に粉体が発生しやすい被搬送物などの搬送にも支障なく使用することができる。

【0043】

さらに、筐体の取り付けに使用するねじ等の締結手段は筐体の上面の開口近傍に設けられるので締結操作がしやすい。即ち、筐体の固定作業がやりやすい。また、筐体の上面の開口近傍に設けられた締結手段は、開口に設けられるじゃばら部材によって隠されるので、筐体の外面側に締結手段が露出することはなく、美観を損ねるおそれがない。また突出したねじの頭等のように水分や粉体等の付着して溜まり易い部分がないから、清掃もしやすい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電子天秤の実施の形態を示す分解拡散斜視図。

【図2】ロバーバル機構を示す正面図。

【図3】ロバーバル機構の平面図。

【図4】ロバーバル機構の側面図。

【図5】レバーを示す正面図。

【図6】レバーの平面図。

【図7】レバーの側面図。

【図8】荷重受け部材の正面図。

【図9】荷重受け部材の平面図。

【図10】荷重受け部材の側面図。

【図11】荷重受け部材の底面図。

【図12】ロバーバル機構とレバーと荷重受け部材を組み立てた状態を示す裁断正面図。

【図13】図12の(イ)−(イ)切断線における断面図。

【図14】筐体の正面図。

【図15】筐体の平面図。

【図16】筐体の側面図。

【図17】(a)はじゃばら部材の一部を断面とした正面図、(b)は同平面図。

【図18】じゃばら部材の拡大断面図。

【図19】(a)はじゃばら受けの平面図、(b)は同正面図。

【図20】本例の電子天秤の正面からみた断面図。

【図21】底板を外した本例の電子天秤の底面図。

【図22】本例の電子天秤の側面からみた断面図。

【図23】従来の電子天秤を示す正面断面図。

【図24】同従来の電子天秤の斜視図。

【符号の説明】

1…電子天秤、2…ロバーバル機構、2b…レバー収容部、4…レバー、4a…基端部、4b…自由端、6…平衡駆動手段(電磁コイル)、12…固定部、14…可動部、18…ロバーバル部、20…バネ部、22…レバー固定部、22s…切断部、30…固定部、32(32a、32b、32c)…可動部、34…バネ部(支点A,B)、40…荷重受け部材、41,42…受け部、43…支持軸、44…取り付け部、60…筐体、61,62…開口、65,66…取り付け部材、69,70…ねじ孔、71…締結部、80…じゃばら受け、82…通孔、83…通孔、90…じゃばら部材、91…ねじ孔、92…ねじ。

Claims (2)

- ベース板(10)と、

前記ベース板の上に設置されて荷重の受け部(41,42)を上面に備えた計量機構(2)と、

前記ベース板に固定されて前記計量機構の上面よりも上方に固定部(65a,66b)を有する取り付け部材(65,66)と、

前記計量機構及び前記取り付け部材を収納するとともにその上面には前記計量機構の受け部を外部に表出させるための開口(61,62)が形成され、前記開口の近傍には前記取り付け部材の固定部に対応する締結部(71)が形成された筐体(60)と、

前記筐体の締結部と前記取り付け部材の固定部を締結する締結手段(73)と、

前記締結部を内部に収納するように前記筐体の開口に取り付けられるじゃばら部材(90)とを有する電子天秤。 - 固定部(12)と、被計量物の荷重を受けて移動する可動部(14)と、固定部と前記可動部との間に所定長を有し一対で設けられて可動部を水平状態のまま移動させるロバーバル部(18)と、前記固定部及び前記可動部と前記ロバーバル部との間にそれぞれ形成される複数のバネ部(20)とを有するロバーバル機構(2)と、

前記可動部に固定される取り付け部(44)と、前記取り付け部と一体に形成されて前記可動部に近接した位置に設けられた第1の受け部(41)と、前記取り付け部及び前記第1の受け部と一体に形成されて前記固定部又は前記ロバーバル部に近接した位置に設けられた第2の受け部(42)とを有する荷重受け部材(40)と、

前記荷重受け部材に加えられた荷重による前記可動部の移動に連動して自由端が平衡状態から変位するレバー(4)と、

自由端が変位した前記レバーを平衡状態に移動させる平衡駆動手段(6)と、前記平衡駆動手段の作動状態から前記荷重を演算する制御手段とによって、

前記計量機構が構成されている請求項1記載の電子天秤。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000299607A JP3701855B2 (ja) | 2000-09-29 | 2000-09-29 | 電子天秤 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000299607A JP3701855B2 (ja) | 2000-09-29 | 2000-09-29 | 電子天秤 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2002107219A JP2002107219A (ja) | 2002-04-10 |

| JP2002107219A5 JP2002107219A5 (ja) | 2004-09-16 |

| JP3701855B2 true JP3701855B2 (ja) | 2005-10-05 |

Family

ID=18781389

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000299607A Expired - Lifetime JP3701855B2 (ja) | 2000-09-29 | 2000-09-29 | 電子天秤 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3701855B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5469002B2 (ja) * | 2010-06-29 | 2014-04-09 | 新光電子株式会社 | 電磁力平衡式計量装置 |

| DE102013105647B4 (de) | 2013-05-31 | 2014-12-11 | Wipotec Wiege- Und Positioniersysteme Gmbh | Gehäuse für eine Wägevorrichtung |

-

2000

- 2000-09-29 JP JP2000299607A patent/JP3701855B2/ja not_active Expired - Lifetime

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2002107219A (ja) | 2002-04-10 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4874344B2 (ja) | 秤量受け部 | |

| US9459135B2 (en) | Cover for load detection sensor and load detection device | |

| JP6126336B2 (ja) | 結合および解放することができる校正錘を有する力伝達機構 | |

| WO2004079308A1 (ja) | 乗員荷重センサ | |

| JP3701854B2 (ja) | 電子天秤 | |

| JP4855082B2 (ja) | モジュール型校正用錘 | |

| JP3701855B2 (ja) | 電子天秤 | |

| JP3701856B2 (ja) | 電子天秤 | |

| JP3701852B2 (ja) | 電子天秤 | |

| EP0587421B1 (en) | Load cell with horizontal vibrating beam and vertical tension link | |

| JP5628526B2 (ja) | 電子秤 | |

| JPH0756460B2 (ja) | 高分解能秤量装置 | |

| JP3701853B2 (ja) | 電子天秤 | |

| JP3737941B2 (ja) | 電子天秤 | |

| JP2503970Y2 (ja) | 電磁荷重補償タイプの電気式荷重計量装置 | |

| JP2013011486A (ja) | 低床台秤 | |

| JP4698970B2 (ja) | 電子秤 | |

| JP2013011485A (ja) | 台秤 | |

| JP3818415B2 (ja) | 電磁平衡式電子秤 | |

| JP2002107216A (ja) | 電子天秤 | |

| JP3816312B2 (ja) | 計量コンベア及びそれを備えた計量装置 | |

| JP4595529B2 (ja) | シート荷重検出装置 | |

| JPH0755467Y2 (ja) | 電磁平衡式秤量装置 | |

| JP5080344B2 (ja) | 防水秤及びそれに用いる計量ブロック | |

| JPH034905Y2 (ja) |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20041209 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20050329 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20050628 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20050714 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 3701855 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313532 |

|

| R370 | Written measure of declining of transfer procedure |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R370 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313532 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080722 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090722 Year of fee payment: 4 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090722 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100722 Year of fee payment: 5 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110722 Year of fee payment: 6 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110722 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120722 Year of fee payment: 7 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120722 Year of fee payment: 7 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130722 Year of fee payment: 8 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |