JP2024011915A - 撮像装置、及び撮像装置の制御方法 - Google Patents

撮像装置、及び撮像装置の制御方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2024011915A JP2024011915A JP2022114257A JP2022114257A JP2024011915A JP 2024011915 A JP2024011915 A JP 2024011915A JP 2022114257 A JP2022114257 A JP 2022114257A JP 2022114257 A JP2022114257 A JP 2022114257A JP 2024011915 A JP2024011915 A JP 2024011915A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- brightness

- luminance

- gradation correction

- area

- correction

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 238000003384 imaging method Methods 0.000 title claims abstract description 44

- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30

- 238000012937 correction Methods 0.000 claims abstract description 242

- 238000013459 approach Methods 0.000 claims description 11

- 238000005375 photometry Methods 0.000 abstract description 32

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 72

- 235000019557 luminance Nutrition 0.000 description 65

- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 24

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 10

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10

- 230000008569 process Effects 0.000 description 9

- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 8

- 230000006870 function Effects 0.000 description 8

- 230000008859 change Effects 0.000 description 5

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 5

- 238000005282 brightening Methods 0.000 description 3

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 3

- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 3

- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 3

- 208000003443 Unconsciousness Diseases 0.000 description 2

- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2

- 230000015654 memory Effects 0.000 description 2

- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2

- 241000282326 Felis catus Species 0.000 description 1

- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1

- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1

- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1

- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1

- 238000013144 data compression Methods 0.000 description 1

- 238000011161 development Methods 0.000 description 1

- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1

- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1

- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 1

- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1

- 230000003936 working memory Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/70—Circuitry for compensating brightness variation in the scene

- H04N23/76—Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the image signals

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL

- G06T5/00—Image enhancement or restoration

- G06T5/40—Image enhancement or restoration using histogram techniques

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/40—Picture signal circuits

- H04N1/407—Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level

- H04N1/4072—Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level dependent on the contents of the original

- H04N1/4074—Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level dependent on the contents of the original using histograms

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/667—Camera operation mode switching, e.g. between still and video, sport and normal or high- and low-resolution modes

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/70—Circuitry for compensating brightness variation in the scene

- H04N23/71—Circuitry for evaluating the brightness variation

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/70—Circuitry for compensating brightness variation in the scene

- H04N23/73—Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the exposure time

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/70—Circuitry for compensating brightness variation in the scene

- H04N23/75—Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing optical camera components

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/62—Control of parameters via user interfaces

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Theoretical Computer Science (AREA)

- Studio Devices (AREA)

- Exposure Control For Cameras (AREA)

Abstract

Description

本発明は、撮像装置、及び撮像装置の制御方法に関する。

デジタルカメラ等の撮像装置は、撮影画像の明るさを自動的に補正する処理を行う。例えば、特許文献1は、撮像データの目標輝度値及び測光評価値に基づいて階調を制御する技術を提案している。また、撮像装置の測光方式として、画像の高輝度領域を重点的に測光するハイライト重点測光方式が知られている。ハイライト重点測光方式では、撮像装置は、画面の高輝度領域を自動で測光し、白飛びを低減することができる。特許文献2は、ユーザがハイライト部分の目標輝度を設定し、ハイライト部分よりも高輝度な領域が存在する場合に、当該領域の影響を低減する技術を提案している。

しかしながら、ハイライト重点測光でユーザが設定した目標輝度に合わせた露出で撮影し、高輝度領域よりも輝度が低い領域である暗部の階調を補正した場合、高輝度領域の輝度も変化してしまう。このため、高輝度領域の輝度は、ユーザが設定した目標輝度から外れてしまうおそれがある。

本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、ハイライト重点測光の目標輝度に応じた階調補正を施しつつ、高輝度領域をユーザの意図に沿った輝度で表現する技術を提供することを目的とする。

本発明に係る撮像装置は、画像の高輝度領域の代表輝度がユーザにより設定された目標輝度となるように露出制御を行う露出制御手段と、前記露出制御が行われたうえで撮像された撮像画像に対し、前記高輝度領域よりも輝度が低い領域である暗部の輝度に基づいて階調補正を行う階調補正手段とを有し、前記階調補正手段は、前記階調補正によって前記目標輝度よりも高く補正される前記高輝度領域の前記代表輝度が前記目標輝度に近づくように、前記階調補正の補正量を修正することを特徴とする。

本発明によれば、ハイライト重点測光の目標輝度に応じた階調補正を施しつつ、高輝度領域をユーザの意図に沿った輝度で表現することができる。

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、本発明の実現方法としての一例であり、本発明が適用される装置の構成や各種条件によって適宜修正または変更されてもよい。また、各実施の形態は適宜組み合わされることも可能である。

<デジタルカメラの構成>

図1は、本発明の実施形態に係る撮像装置としてのデジタルカメラ100の構成を例示するブロック図である。デジタルカメラ100は、撮像機構として撮影レンズ101、絞り及びシャッタ102、自動露出(AE)処理部103、フォーカスレンズ104、オートフォーカス(AF)処理部105、撮像素子106、A/D変換部107を備える。

図1は、本発明の実施形態に係る撮像装置としてのデジタルカメラ100の構成を例示するブロック図である。デジタルカメラ100は、撮像機構として撮影レンズ101、絞り及びシャッタ102、自動露出(AE)処理部103、フォーカスレンズ104、オートフォーカス(AF)処理部105、撮像素子106、A/D変換部107を備える。

撮影レンズ101は、ズーム機構を有する。絞り及びシャッタ102は、AE処理部103からの指示にしたがって、被写体の反射光である入射光の撮像素子106への入射光量及び電荷蓄積時間を制御する。AE処理部103は、絞り及びシャッタ102の動作を制御することにより露出を制御する。また、AE処理部103はA/D変換部107を制御する。フォーカスレンズ104は、AF処理部105からの制御信号にしたがって、撮像素子106の受光面上に焦点を合わせて光学像を結像させる。また、AF処理部105は、デジタルカメラ100から被写体までの距離情報を算出する。

撮像素子106は、受光面に結像した光学像を、CCD素子またはCMOS素子等の光電変換手段によって電気信号に変換してA/D変換部107へ出力する。A/D変換部107は、受信した電気信号(アナログ信号)をデジタル信号(RAW信号)に変換する。A/D変換部107は、受信した電気信号からノイズを除去するCDS回路や、受信した電気信号をRAW信号に変換する前に非線形増幅するための非線形増幅回路を含む。

また、デジタルカメラ100は、画像処理部108、画像認識部109、フォーマット変換部110、DRAM(Dynamic RAM)111を備える。画像処理部108は、A/D変換部107から入力されたRAW信号に対して、所定の画素補間、画像縮小等のリサイズ処理、色変換処理を行って、画像データを出力する現像処理を行う。

画像処理部108は、A/D変換部107から入力されたRAW信号に対してホワイトバランス(WB)を調整する。また、画像処理部108は、画像の輝度レベルの増減などによって階調補正をすることで、撮影画像の画質を調節する。

例えば、画像処理部108は、画像データの信号レベルに関して、画像全体に一律の増幅率で信号レベルを増減させる機能を有する。また、画像処理部108は、A/D変換部107から入力されたRAW信号を、元の信号レベルの大きさに応じて信号レベルを変換

するガンマ機能を有する。A/D変換部107は、ガンマ機能によって変換されたアナログ信号をRAW信号へ変換することも可能である。画像処理部108は、画像認識部109による認識結果に基づいて、シーンに応じた階調補正をすることができる。

するガンマ機能を有する。A/D変換部107は、ガンマ機能によって変換されたアナログ信号をRAW信号へ変換することも可能である。画像処理部108は、画像認識部109による認識結果に基づいて、シーンに応じた階調補正をすることができる。

画像認識部109は、画像処理部108で処理された画像データの入力を受け付けることができる。画像認識部109は、測光処理により、入力された画像の明るさを認識することができる。画像認識部109は、例えば、画像を複数の領域に分割し、領域ごとに測光する。分割された領域ごとに測光することで、画像認識部109は、高輝度領域を判定したり、分割された領域ごとの測光結果を取得したりすることもできる。画像認識部109が認識した測光結果は、AE処理部103へ出力される。

なお、高輝度領域は、画像を複数のブロックに分割した場合に、ブロックの輝度が最も高いブロックとすることができる。ブロックの輝度は、例えば、ブロック内の輝度の平均値、最大値、最小値、中央値、または最頻値である。

また、画像認識部109は、公知の技術によりシーンを認識することができる。画像認識部109は、上半身または全身の人物、犬・猫・鳥などの動物、車・バイクなどの乗り物などを検出し、検出した被写体に基づいてシーンを認識することができる。例えば、画像認識部109は、被写体である人物の顔を検出した場合、人物を撮影するシーンであると認識することができる。また、画像認識部109は、並走する複数台の車を検出した場合、モータースポーツのシーンであると認識することができる。画像認識部109が識別したシーンの情報は、AE処理部103へ出力される。

操作部116により、ユーザは測光モードを選択することができる。操作部116は、ユーザが選択した測光モードをAE処理部103へ出力する。AE処理部103は、画像認識部109が認識した測光結果、画像認識部109が識別したシーンの情報及びユーザが選択した測光モードに基づき自動露出を行う。

また、画像認識部109は、入力された画像の合焦状況を認識することができる。画像認識部109による合焦状況の認識結果に基づいて、AF処理部105はAF制御を実現する。また、画像認識部109は、入力された画像の輝度ヒストグラムを生成することができる。画像処理部108は、生成された輝度ヒストグラムに基づいて、シーンに応じた階調補正を行う。

フォーマット変換部110は、画像データをDRAM111に記憶するために、画像処理部108で生成した画像データのフォーマットを変換する。DRAM111は、内蔵メモリであり、画像データの一時的な記憶を司るバッファ、または画像データの圧縮/伸張処理における作業用メモリ等として使用される。

デジタルカメラ100は、画像記録部112、システム制御部113、VRAM(Video RAM)114、表示部115、操作部116、メインスイッチ(メインSW)117、撮影スイッチ(撮影SW)118を備える。画像記録部112は、撮影画像(静止画、動画)を記録するメモリーカード等の記録媒体とそのインターフェースを有する。

システム制御部113は、CPU(プロセッサ)、ROM、RAMを有する。CPUは、ROMに格納されたプログラムをRAMの作業エリアに展開して実行することにより、デジタルカメラ100の全体的な動作を制御する。システム制御部113は、ROMに格納されたプログラムを実行することにより、デジタルカメラ100の各構成の処理を実現することができる。システム制御部113は、撮像素子106の複数の撮像駆動モードのうちどのモードを使用するかを制御する。VRAM114は画像表示用のメモリである。

表示部115は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)等である。表示部115は、画像の表示、操作補助のための表示、デジタルカメラ100の状態の表示をするほか、撮影時には撮影画面及び測距領域を表示する。また、表示部115は、図2に例示するように、ユーザが高輝度領域の輝度の目標輝度を選択するための画面を表示する。目標輝度は、高輝度領域の輝度をどの程度にするかを定める目標値または上限閾値である。AE処理部103は、高輝度領域の輝度(例えば、高輝度領域での輝度の平均値)と、目標輝度との差に基づいて露出を制御する。

操作部116は、ユーザがデジタルカメラ100を外部から操作するための部材である。ユーザは、操作部116によって、例えば、露出補正、絞り値の設定、画像再生の設定といった各種設定をすることができる。操作部116は、メニュースイッチ、撮影レンズのズーム動作を指示するズームレバー、撮影モードと再生モードとを切り替えるための動作モード切換えスイッチ等を有する。

ユーザは、操作部116を操作することにより、測光モードを選択することができる。ユーザが選択可能な測光モードは、例えば、評価測光モード、部分測光モード、ハイライト重点測光モードである。

評価測光モードは、画面上に設定された複数の領域ごとに測光し、被写体の輝度分布、色、距離、構図等の情報に基づいて最終的な露出を決定するモードである。評価測光モードは、逆光撮影を含む一般的な撮影に適している。部分測光モードは、画面中央部の範囲を測光するモードである。部分測光モードは、逆光などで被写体の周辺に強い光がある場合に有効である。ハイライト重点測光モードは、主に画面内の高輝度領域が適正な明るさとなるように露出を決定するモードである。ハイライト重点測光モードは、高輝度領域を測光領域として重点的に測光するモードである。一般的に、画面内の高輝度領域が適正な明るさとなるように露出制御を行うと、評価測光モードよりもハイライト重点測光モードの方が露出は暗くなる。

ユーザは、図2に示す画面で、操作部116を操作することにより、高輝度領域の目標輝度を選択することができる。ユーザが選択した高輝度領域の目標輝度は、AE処理部103に出力されて露出の制御に使用され、画像処理部108に出力されて画像処理の制御に使用される。

メインスイッチ117は、デジタルカメラ100に電源を投入するためのスイッチである。撮影スイッチ118は、押し込む深さに応じて2段階の操作をするためのスイッチである。撮影スイッチ118を途中まで押し込む半押し操作(SW1操作)により、システム制御部113は、AE処理及びAF処理等の撮影準備動作を実行する。撮影スイッチ118を最後まで押し込む全押し操作(SW2操作)により、システム制御部113は、撮影処理を実行する。

デジタルカメラ100によって実行される一連の処理について説明する。メインスイッチ117が押下されて電源が入ると、デジタルカメラ100のシステム制御部113は、撮像素子106によって、所定の周期(例えば33ms周期)で撮像処理を実行する。デジタルカメラ100は、撮像画像を順次表示部115に表示する本撮影待機状態となる。

撮影スイッチ118の押下(SW2操作)による撮影指示を受け付けると、システム制御部113は、撮像素子106による本撮影処理を実行する。システム制御部113は、画像処理部108により撮像画像に対して画像処理を実行し、画像処理後の画像データを画像記録部112に記録する。デジタルカメラ100は、再び本撮影待機状態に戻る。メ

インスイッチ117が再び押下されると、デジタルカメラ100の電源は切れる。

インスイッチ117が再び押下されると、デジタルカメラ100の電源は切れる。

<階調補正処理>

図3は、階調補正処理を例示するフローチャートである。図3に示す階調補正処理は、ハイライト重点測光による測光結果及び目標輝度に基づいて露出を制御し、高輝度領域をユーザの意図に沿った輝度で表現するための階調補正を行う処理である。図3の階調補正処理は、例えば、デジタルカメラ100の電源が入り、本撮影待機状態になることにより開始される。

図3は、階調補正処理を例示するフローチャートである。図3に示す階調補正処理は、ハイライト重点測光による測光結果及び目標輝度に基づいて露出を制御し、高輝度領域をユーザの意図に沿った輝度で表現するための階調補正を行う処理である。図3の階調補正処理は、例えば、デジタルカメラ100の電源が入り、本撮影待機状態になることにより開始される。

ステップS301では、システム制御部113は、ユーザからの指定により、目標輝度を設定する。ユーザは、例えば、図2に示すようなユーザインタフェースにより、高輝度領域の目標輝度を、TH1、TH2、TH3の選択肢から選択して指定することができる。

TH1、TH2、TH3は、あらかじめ設定された輝度値であってもよく、ユーザにより変更できるようにしてもよい。また、目標輝度を設定するためのユーザインタフェースは、図2の例に限られない。目標輝度は、例えば、ユーザが輝度値を入力することで設定されてもよい。

ステップS301では、目標輝度は、JPEG画像の階調値で200に設定されたこととする。ユーザは、目標輝度を指定することで、撮影画像における高輝度領域の輝度が、意図通りの輝度となるように調整することができる。なお、高輝度領域の輝度(以下、代表輝度とも称される)は、高輝度領域内の輝度の平均値、最大値、最小値、中央値、または最頻値である。

ステップS302では、システム制御部113は、撮影スイッチ118により撮影指示があったか否かを判定する。撮影指示がない場合、システム制御部113は、撮影指示を受け付けるまで、所定の時間間隔でステップS302の処理を繰り返す。撮影指示があった場合、処理はステップS303に進む。

ステップS303では、システム制御部113は、露出制御を行う。ここでハイライト重点測光方式での露出制御の一例について説明する。まず、システム制御部113は、画像認識部109により、本撮影待機状態における周期的な撮像処理で得られた画像(いわゆるスルー画像)を複数のブロックに分割し、ブロックごとに平均輝度を取得する。

図4は、画像のブロック分割の一例を示す。図4に示すように、システム制御部113は、画像の周囲の領域を除いて複数のブロックに分割してもよい。分割後のブロックの大きさ及び数は、図4の例に限られず、例えば、画像認識部109によって認識されたシーンに基づいて変更されてもよい。

システム制御部113は、分割したブロックの輝度が最も高いブロックを高輝度領域として選択する。ブロックの輝度は、例えば、ブロック内の輝度の平均値、最大値、最小値、中央値、または最頻値である。なお、システム制御部113は、最も輝度が高いブロックの輝度との差が閾値以下の輝度であるブロックを含む複数のブロックを、高輝度領域として選択してもよい。高輝度領域は、ハイライト部とも称される。

ここで、目標輝度は200に設定され、ハイライト部の輝度は240であった場合について説明する。システム制御部113は、目標輝度及びハイライト部の輝度を、ガンマ機能の設定値に基づいて、ガンマ処理前のA/D変換処理後の信号値に変換する。システム制御部113は、目標輝度とハイライト部の輝度とのAPEX(Additive sy

stem of Photographic EXposure)値における露出段数の差を取得する。目標輝度及びハイライト部の輝度のガンマ処理前の線形な信号値をそれぞれYa及びYbとすると、APEX値における露出段数の差は、Log(Ya/Yb)によって取得することができる。

stem of Photographic EXposure)値における露出段数の差を取得する。目標輝度及びハイライト部の輝度のガンマ処理前の線形な信号値をそれぞれYa及びYbとすると、APEX値における露出段数の差は、Log(Ya/Yb)によって取得することができる。

目標輝度200に対する信号値Ya=5000、ハイライト部の輝度240に対する信号値Yb=10000とすると、Log(Ya/Yb)=-1となる。目標輝度がハイライト部の輝度よりも低いため、システム制御部113は、絞り及びシャッタ102を現在の設定値よりも1段高い値に設定して撮影することで、ハイライト部の輝度を目標輝度に近づけることができる。このように、システム制御部113は、目標輝度とハイライト部の輝度との露出段数の差に基づいて、ハイライト部の輝度がステップS301でユーザが指定した目標輝度と略一致するように露出を制御することができる。

ステップS304では、システム制御部113は、AE処理部103によりステップS303で決定された露出制御を行って、静止画を撮影する。ステップS305では、画像認識部109は、ステップS304で撮影された静止画(ステップS304の露出制御が行われて撮像された撮像画像)のヒストグラム(輝度ヒストグラム)を取得する。

ステップS306では、画像処理部108は、ステップS305で得たヒストグラムに基づいて、階調補正の補正量を取得する。ハイライト重点測光では、ハイライト部(高輝度領域)の輝度が目標輝度となるように露出制御が行われる。この場合、ハイライト部よりも輝度が低い領域である暗部は暗くなり、黒つぶれの状態になりやすい。このため、画像処理部108は、暗部を明るくするために、暗部の輝度に基づいて階調補正の補正量を決定する。

暗部の輝度に基づいて階調補正を行った場合、ハイライト部の輝度が目標輝度よりも高く補正されてしまう場合がある。画像処理部108は、ハイライト部の輝度が目標輝度も高く補正されてしまう場合、ハイライト部の輝度が目標輝度に近づくように階調補正の補正量を修正する。ハイライト部の輝度が目標輝度に近づくように修正された補正量が、ステップS306で取得する補正量となる。ステップS307では、画像処理部108は、ステップS306で取得した補正量を用いて階調補正を行う。

(階調補正の実施例1)

図5から図8を参照して、図3のステップS305及びステップS306で実行される階調補正の実施例1について説明する。階調補正の実施例1では、システム制御部113は、ハイライト部の輝度が目標輝度に近づくように、トーンカーブの全体の補正量を抑制することで階調補正を修正する。図5は、実施例1が適用されるシーンの一例であり、空及び逆光の木を画角に含むシーンを示す。

図5から図8を参照して、図3のステップS305及びステップS306で実行される階調補正の実施例1について説明する。階調補正の実施例1では、システム制御部113は、ハイライト部の輝度が目標輝度に近づくように、トーンカーブの全体の補正量を抑制することで階調補正を修正する。図5は、実施例1が適用されるシーンの一例であり、空及び逆光の木を画角に含むシーンを示す。

図5のシーンにおいて、ハイライト部は、空に相当するブロック501とする。ユーザの指定により目標輝度(ガンマ処理後)を200として静止画が撮影され、撮影された画像のハイライト部の輝度は、ユーザの意図通りとなる。一方で、手前の木の部分は逆光であるため、黒つぶれの状態で写ってしまう。画像処理部108は、階調補正により、逆光で暗くなってしまった木の部分を、より明るく好ましい写りに変化させることができる。

図6を参照して、暗部を明るくするとともに、ハイライト部の輝度が目標輝度よりも明るくなり過ぎないように階調補正を修正する処理について説明する。図6は、階調補正の修正処理を例示するフローチャートである。

ハイライト重点測光モードでは、ハイライト部が目標輝度になるように露出を制御する

ため階調が圧縮され、暗部が他の測光モードよりも暗くなるおそれがある。このため、ハイライト重点測光では、画像処理部108は、暗部が明るくなるように階調補正を行う。しかし、暗部の輝度に合わせて階調補正をすることにより、ハイライト部の輝度は目標輝度よりも明るく補正されてしまう。そこで、ハイライト重点測光モードでは、画像処理部108は、階調補正の強度を弱めるように補正量を修正する。

ため階調が圧縮され、暗部が他の測光モードよりも暗くなるおそれがある。このため、ハイライト重点測光では、画像処理部108は、暗部が明るくなるように階調補正を行う。しかし、暗部の輝度に合わせて階調補正をすることにより、ハイライト部の輝度は目標輝度よりも明るく補正されてしまう。そこで、ハイライト重点測光モードでは、画像処理部108は、階調補正の強度を弱めるように補正量を修正する。

ステップS601では、図3のステップS305で説明した通り、システム制御部113は撮影した静止画のヒストグラムを取得する。図7は、図5のシーンで取得されたヒストグラムを例示する。図5のシーンでは、空の領域と木の領域とに相当する2つの山を有するヒストグラムが形成される。高輝度側の山が空に相当し、低輝度側の山が木に相当する。ハイライト部を含む空に相当する山は、ユーザが指定した目標輝度である200付近に形成される。

ステップS602では、システム制御部113は、ステップS601で取得したヒストグラムの暗部の輝度を取得する。暗部は、ハイライト部よりも輝度が低い領域であり、例えば、輝度が暗部閾値Dth=128以下となる輝度域とすることができる。また、暗部の輝度は、例えば暗部の平均輝度であり、暗部に対応するヒストグラムの各ビンの度数で重みづけした平均値とすることができる。図5のシーン(図7の例)では、暗部の平均輝度Dave=50となる。

なお、暗部閾値Dthは、ハイライト部の輝度域よりも低い値に設定されればよく、ヒストグラムの形状に合わせて、128以外の値に設定されてもよい。また、ステップS602では、暗部の輝度として平均輝度を取得する例を示すが、システム制御部113は、暗部に対応するヒストグラムの山の頂点での輝度を、暗部の輝度としてもよい。以下では、暗部の輝度は、暗部の平均輝度であるものとして説明する。

ステップS603では、システム制御部113は、暗部補正ポイントを決定する。本実施形態の階調補正は、補正の入力輝度と出力輝度との対応関係を曲線または折れ線で表現するトーンカーブに基づいて行われる。暗部補正ポイントは、トーンカーブの制御ポイントの一つである。システム制御部113は、制御ポイントでの出力輝度を増減することにより、階調補正の補正量を修正することができる。

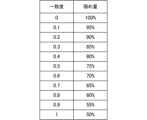

図8は、暗部の平均輝度に対応する出力輝度を示す対応表(ルックアップテーブル)の一例である。システム制御部113は、暗部平均輝度の値に対して、あらかじめ出力輝度値を対応付けて定めたルックアップテーブルを参照することにより、暗部補正ポイントを決定する。図8の例では、暗部の平均輝度Dave=50に対応する出力輝度は90となる。システム制御部113は、入力輝度が50、出力輝度が90の位置を暗部補正ポイントに決定する。なお、暗部の平均輝度に対応する出力輝度は、ルックアップテーブルに定める方法に限られず、例えば、暗部の平均輝度から出力輝度を算出するための計算式を用いて取得されてもよい。

図9を参照して、トーンカーブにおける階調補正の実施例1について説明する。図9(A)は、ステップS603で決定した暗部補正ポイントに基づいて形成されたトーンカーブを例示する。暗部の平均輝度Dave=50に対する出力輝度が90となるようにトーンカーブを形成することで、図5のシーンで黒つぶれの状態であった木の部分は、明るくなるように階調補正される。

一方、暗部補正ポイントに基づいてトーンカーブを修正することで、ユーザが指定した目標輝度200に対応する出力輝度は220に増加している。目標輝度200に対する出力輝度を220としたまま、図9(A)のトーンカーブを使って階調補正をした場合、ハ

イライト部は目標輝度200よりも高い220に補正されるため、ユーザが意図した明るさの画像が得られない可能性がある。そこで、ステップS604では、ハイライト部の輝度が目標輝度200に近づくように、階調補正の補正量は修正される。

イライト部は目標輝度200よりも高い220に補正されるため、ユーザが意図した明るさの画像が得られない可能性がある。そこで、ステップS604では、ハイライト部の輝度が目標輝度200に近づくように、階調補正の補正量は修正される。

ステップS604では、システム制御部113は、目標輝度に応じて、階調補正の補正量を修正する。図10は、目標輝度に対応する階調補正の弱め量を示す対応表(ルックアップテーブル)の一例を示す。目標輝度をTH1=200、TH2=220、TH3=250とした場合、それぞれの目標輝度に対応する弱め量は、70%、90%、100%となる。システム制御部113は、ステップS603で決定した暗部補正ポイントの出力輝度を、目標輝度に対応する弱め量を用いて修正する。

例えば、目標輝度TH1(=200)に対応する弱め量は70%であり、システム制御部113は、暗部の平均輝度Dave=50に対応する出力輝度90に対し、弱め量に相当する修正係数(第1修正係数)0.7を乗じることで、出力輝度を63に修正する。階調補正の補正量の修正により、階調補正の強度は弱められる。なお、目標輝度に対応する弱め量は、ルックアップテーブルに定める方法に限られず、例えば、目標輝度から弱め量を算出するための計算式を用いて取得されてもよい。

図9(B)は、階調補正の強度が弱められたトーンカーブを例示する。暗部の平均輝度Dave=50に対応する出力輝度は90から63に修正される。目標輝度に応じて階調補正の強度を弱めることにより、目標輝度200に対する出力輝度は、図9(A)での220よりも目標輝度に近い205となる。トーンカーブの全体の補正量を抑制して階調補正の強度を弱めることで、システム制御部113は、ハイライト部の輝度をユーザが意図する目標輝度に近づけることが可能になる。

トーンカーブは、画像のダイナミックレンジを変化させないため、信号値の最小及び最大の点では、入力輝度と出力輝度とは一致する。このため、トーンカーブは、暗部補正ポイントと信号値の最小の点とをつなぎ、暗部補正ポイントと信号値の最大の点をつないで形成される。ステップS603で決定した暗部補正ポイントに応じて階調補正をした場合、目標輝度が低くなるほど、ハイライト部の出力輝度の変化は大きくなる。したがって、図10で例示するように、階調補正の弱め量は、目標輝度が低いほど、低く設定されることがより好ましい。

なお、目標輝度に対応する弱め量は、ルックアップテーブルに限られず、目標輝度が低いほど、弱め量が低くなるような計算式を定義して求めてもよい。

(階調補正の実施例2)

図3のステップS305及びステップS306で実行される階調補正の実施例2について説明する。階調補正の実施例1では、システム制御部113は、ハイライト部の輝度が目標輝度に近づくように、トーンカーブの全体の補正量を抑制することで階調補正を修正する。これに対し、階調補正の実施例2では、システム制御部113は、目標輝度以上の高輝度域(第1輝度範囲)に対して、目標輝度未満の輝度域(第2輝度範囲)よりも階調補正の強度が弱くなるように階調補正の補正量を修正する。

図3のステップS305及びステップS306で実行される階調補正の実施例2について説明する。階調補正の実施例1では、システム制御部113は、ハイライト部の輝度が目標輝度に近づくように、トーンカーブの全体の補正量を抑制することで階調補正を修正する。これに対し、階調補正の実施例2では、システム制御部113は、目標輝度以上の高輝度域(第1輝度範囲)に対して、目標輝度未満の輝度域(第2輝度範囲)よりも階調補正の強度が弱くなるように階調補正の補正量を修正する。

階調補正の実施例1のように、トーンカーブの全体の補正量を抑制した場合、暗部を明るくする階調補正の効果も弱められる。階調補正の実施例2では、システム制御部113は、目標輝度以上の第1輝度範囲での階調補正が、目標輝度未満の第2輝度範囲での階調補正よりも弱くなるように補正量を修正する。これによりシステム制御部113は、暗部補正の効果を得るとともに、ハイライト部の輝度がユーザの意図通りになるような階調補正を実現することができる。

階調補正の実施例2では、図3のステップS306の処理のうち、図6に示すステップS604の処理が、階調補正の実施例1と異なる。それ以外の処理は、階調補正の実施例1と同様であるため、詳細な説明は省略する。以下では、階調補正の実施例1と差異がある点について説明する。

ステップS604では、システム制御部113は、目標輝度以上の第1輝度範囲での階調補正を、ステップS603で決定した暗部補正ポイントに基づいて形成される図9(A)のトーンカーブよりも弱めるように補正量を修正する。

図11を参照して、トーンカーブにおける階調補正の実施例2について説明する。階調補正の実施例2では、システム制御部113は、入力輝度が目標輝度付近の位置にトーンカーブの制御ポイントを置くことで、第1輝度範囲での階調補正の強度を弱めるように補正量を修正する。図11の例では、入力輝度が目標輝度200の位置に、トーンカーブの出力輝度が入力輝度と同じ値の200となるように、制御ポイント1101が設定される。

制御ポイント1101は、最大出力値となる座標(255,255)と直線で結ばれている。目標輝度以上の高輝度域(第1輝度範囲)では、階調補正によって第1輝度範囲の輝度が変化しないため、ユーザは、意図に沿った輝度の画像を得ることができる。

なお、制御ポイント1101は、目標輝度での入力輝度と出力輝度とが一致する位置に設定される場合に限られない。制御ポイント1101は、第1輝度範囲での階調補正が第2輝度範囲での階調補正よりも弱くなるように設定されればよく、暗部補正ポイントの位置または第2輝度範囲でのコントラストの状態に基づいて、設定される位置が変更されてもよい。

具体的には、暗部補正ポイントと制御ポイント1101とをつなぐ直線の傾きが閾値よりも小さい場合、コントラストが低くなり過ぎるため、システム制御部113は、制御ポイント1101の出力輝度を上げてもよい。また、システム制御部113は、暗部補正ポイントと制御ポイント1101とをつなぐ直線の傾きが閾値以上となるように、暗部補正ポイントの出力輝度を下げてもよい。

階調補正の実施例2では、第1輝度範囲に対して第2輝度範囲よりも階調補正の強度が弱くなるように補正量が修正されることで、ユーザは、暗部の階調補正の効果が得られた画像であって、ハイライト部の輝度ユーザの意図に沿った画像を得ることができる。

(階調補正の実施例3)

図12から図17を参照して、図3のステップS305及びステップS306で実行される階調補正の実施例3について説明する。階調補正の実施例3では、システム制御部113は、ハイライト部を含む領域と、主要被写体を含む領域との一致度に基づいて、階調補正の補正量を修正する。図12は、階調補正の実施例3が適用されるシーンの一例であり、スポット光源1201が画像上部から、被写体である動物1202が存在する下部を照らすシーンを示す。

図12から図17を参照して、図3のステップS305及びステップS306で実行される階調補正の実施例3について説明する。階調補正の実施例3では、システム制御部113は、ハイライト部を含む領域と、主要被写体を含む領域との一致度に基づいて、階調補正の補正量を修正する。図12は、階調補正の実施例3が適用されるシーンの一例であり、スポット光源1201が画像上部から、被写体である動物1202が存在する下部を照らすシーンを示す。

図5に示すシーンでは、逆光により主要被写体となる木は黒つぶれの状態となっている。これに対し、図12に示すシーンでは、主要被写体となる動物1202は光源1201からの光が当たって明るくなっている。

主要被写体である動物1202を含む領域は、光源1201に照らされている場合ハイ

ライト部を含む可能性があり、ユーザは、ハイライト部に対する目標輝度を指定することで、主要被写体を含む領域を目標輝度に近づけることができる。例えば、図12の画像のハイライト部は、動物1202の顔の略中央に位置するブロック1203であるものとする。この場合、ハイライト部の輝度が目標輝度に近づくように露出を制御することで、ハイライト部を含む主要被写体の領域は、ユーザの意図通りの明るさにすることができる。

ライト部を含む可能性があり、ユーザは、ハイライト部に対する目標輝度を指定することで、主要被写体を含む領域を目標輝度に近づけることができる。例えば、図12の画像のハイライト部は、動物1202の顔の略中央に位置するブロック1203であるものとする。この場合、ハイライト部の輝度が目標輝度に近づくように露出を制御することで、ハイライト部を含む主要被写体の領域は、ユーザの意図通りの明るさにすることができる。

図12に示すシーンでは、主要被写体を含む領域以外の領域における暗部を階調補正により明るくすると、ハイライト部も明るく補正され、画像の明るさはユーザの意図に沿わなくなる可能性がある。また、暗部が明るくなるように階調補正をした場合、画像全体のコントラストが低下したり、画像ノイズが増幅したりする弊害が生じる可能性がある。

図5のシーンでは、主要被写体である木がハイライト部とならないため、木を含む領域を明るくすることが優先されるが、図12のシーンでは、暗部を明るくすることによる弊害を抑えるため階調補正の強度を弱めることが好ましい。すなわち、主要被写体とハイライト部とが重なる場合、または、主要被写体とハイライト部との輝度の差が閾値以下の場合、階調補正は弱めることが好ましい。

図13は、階調補正の実施例3の修正処理を例示するフローチャートである。ステップS1301~ステップS1303の処理は、それぞれ図6のステップS601~ステップS603の処理と同じであるため、詳細な説明は省略する。システム制御部113は、ステップS1302では、図6のステップS602と同様に暗部の平均輝度Daveとして50取得する。また、システム制御部113は、ステップS1303では、ステップS603と同様に出力輝度を90とする暗部補正ポイントを決定する。

ステップS1304では、画像認識部109は、ハイライト全体部(第1領域)を取得する。ハイライト全体部は、ハイライト部と、ハイライト部の輝度との差が閾値以下の輝度であるブロックとを合わせた領域である。例えば、ハイライト部の輝度をYmaxとし、閾値を(Ymax×0.1)とした場合、ハイライト全体部は、(Ymax×0.9)以上の輝度を有するブロック(ハイライト部のブロックを含む)を合わせた領域とすることができる。

図5では、空の一部であるブロック501がハイライト部と判定されており、背景の空のブロックは、ブロック501との輝度の差が所定の閾値以下であると考えられる。このため、図5のシーンのハイライト全体部は、空に該当するブロックを合わせた領域となる。

一方、図12では、スポット光源1201の光が照射されているブロック及び動物1202に該当するブロックは、ハイライト部と判定されたブロック1203との輝度の差が所定の閾値以下であると考えられる。このため、図12のシーンのハイライト全体部は、スポット光源1201の光が照射されているブロック(動物1202に該当するブロックを含む)を合わせた領域となる。

ステップS1305では、画像認識部109は、主要被写体部(第2領域)を取得する。画像認識部109は、公知の技術によって、シーンを認識し、認識したシーンにおいて着目される人物・動物・車などの被写体の領域を主要被写体部として検出する。

また、システム制御部113は、AF処理部105によって焦点を合わせた領域を主要被写体部として取得してもよい。AF処理部105によって焦点を合わせた領域は、ユーザがAF操作によって焦点を合わせた被写体の領域である。ユーザが焦点を合わせた被写体の領域は、表示部115に表示されている枠で囲まれた領域である。ユーザは、焦点を

合わせた被写体を主要な被写体と認識していると考えられるため、主要被写体部は、AF処理部105によって焦点を合わせた領域とすることができる。

合わせた被写体を主要な被写体と認識していると考えられるため、主要被写体部は、AF処理部105によって焦点を合わせた領域とすることができる。

このように、システム制御部113は、シーンの認識によって検出された被写体を含むブロック、またはユーザが焦点を合わせた被写体を含むブロックを主要被写体部として取得することができる。なお、システム制御部113は、シーンの認識によって検出された被写体を含むブロックと、ユーザが焦点を合わせた被写体を含むブロックとを合わせた領域を主要被写体部としてもよい。

ステップS1306では、画像認識部109は、ハイライト全体部と主要被写体部との一致度を取得する。図14及び図15を参照して、ハイライト全体部と主要被写体部との一致度について説明する。

図14(A)は、6つのブロックを含むハイライト全体部1401を示す。図14(B)は、ハイライト全体部1401とは異なる6つのブロックを含む主要被写体部1402を示す。図14(C)は、図14(A)のハイライト全体部1401と、図14(B)の主要被写体部1402とが、ブロック1403で重なっている状態を示す。

ハイライト全体部1401と主要被写体部1402との一致度は、例えば(ハイライト全体部と主要被写体部が重なるブロック数)÷(ハイライト全体部と主要被写体部が占めるブロック数)として算出することができる。

図14(C)の例では、ハイライト全体部1401と主要被写体部1402とが占めるブロック数は11ブロックである。ハイライト全体部1401と主要被写体部1402とが重なるブロック数は、ブロック1403の1ブロックである。ハイライト全体部1401と主要被写体部1402との一致度は、1÷11=0.1(小数点第2位以下は四捨五入)となる。

図15は、ハイライト全体部及び主要被写体部の他の例を示す。図15の例では、ハイライト全体部1501と主要被写体部1502とが占めるブロック数は58ブロックである。ハイライト全体部1501と主要被写体部1502とが重なるブロック数は32ブロックである。ハイライト全体部1501と主要被写体部1502との一致度は、32÷58=0.6(小数点第2位以下は四捨五入)となる。

ハイライト全体部と主要被写体部との一致度は、ブロックの重なり(領域の重なり)に基づいて取得される場合に限られず、それぞれの領域の輝度の一致度に基づいて取得されてもよい。例えば、システム制御部113は、図14(A)のハイライト全体部1401の平均輝度を画像から算出し、Yave_aとする。また、システム制御部113は、図14(B)の主要被写体部1402の平均輝度を画像から算出し、Yave_bとする。ハイライト全体部1401と主要被写体部1402との輝度の一致度は、例えば、1-(|Yave_b-Yave_a|÷255)として算出することができる。

なお、ハイライト全体部1401の平均輝度Yave_aは、画像から算出する場合に限られず、ユーザが指定した目標輝度をガンマ処理前のA/D変換処理直後の信号値に変換した値で代用しても良い。ハイライト重点測光では、ハイライト全体部の平均輝度Yave_aは目標輝度に近くなるためである。なお、目標輝度は、ガンマ補正に用いた関数の逆関数を用いてガンマ処理前の信号に変換することができる。また、Yave_a及びYave_bは、それぞれハイライト全体部及び主要被写体部の平均輝度として説明したが、平均輝度に限られず、それぞれの領域内の輝度の最大値、最小値、中央値、または最頻値としてもよい。

ステップS1307では、システム制御部113は、ステップS1306で取得した一致度に基づいて、階調補正の補正量を修正する。図16は、一致度に対応する階調補正の弱め量を示す対応表(ルックアップテーブル)の一例を示す。システム制御部113は、ステップS1303で決定した暗部補正ポイントの出力輝度を、ハイライト全体部と主要被写体部との一致度に対応する弱め量を用いて修正する。

ハイライト全体部と主要被写体部との一致度が高くなるほど、階調補正前の主要被写体部は目標輝度に近い明るさになる。このため、システム制御部113は、ハイライト全体部と主要被写体部との一致度が高くなるほど、ハイライト全体部の輝度が明るく補正されないように、階調補正の強度を弱めることが好ましい。すなわち、弱め量(階調補正を弱めた後の出力輝度の割合)は、ハイライト全体部と主要被写体部との一致度が高くなるほど低く設定することが好ましい。

図17を参照して、ハイライト全体部と主要被写体部との一致度に応じて階調補正の補正量を修正する具体例について説明する。図17(A)は、一致度が0.1の場合のトーンカーブの修正例を示す。一致度が0.1の場合、弱め量は95%である。システム制御部113は、弱め量95%に対応する修正係数(第2修正係数)0.95を、暗部の平均輝度Dave=50に対する出力輝度90に乗じることで、暗部補正ポイントの出力輝度を86に修正する。

また、一致度が0.6の場合、弱め量は70%である。システム制御部113は、弱め量70%に対応する修正係数0.7を、暗部の平均輝度Dave=50に対する出力輝度90に乗じることで、暗部補正ポイントの出力輝度を63に修正する。

なお、修正後の出力輝度が暗部の平均輝度Daveを下回った場合、システム制御部113は、平均輝度Daveを下限とし、暗部の出力輝度は平均輝度Daveと同じ値にする。例えば、一致度が0.9の場合、弱め量は55%である。弱め量55%に対応する修正係数0.55を、暗部の平均輝度Dave=50に対する出力輝度90に乗じた場合、出力輝度は49.5となる。修正後の出力輝度が暗部の平均輝度Daveを下回るため、システム制御部113は、暗部の出力輝度を下限値である50のままとし、出力輝度を修正しない。したがって、暗部の平均輝度Dave=50に対して出力輝度が50となり、トーンカーブは図17(B)に示されるように、実質的に階調補正は行われなくなる。

ハイライト全体部と主要被写体部との一致度が低くなるほど、主要被写体部は、ハイライト全体部よりも暗い領域であるため、階調補正の強度は弱めないことが好ましい。したがって、弱め量は一致度が低くなるほど高く設定される。システム制御部113は、ハイライト全体部と主要被写体部との一致度が高くなるほど弱め量を低く設定して、階調補正の強度を弱めることで、暗部の階調補正による弊害を低減しつつ階調補正をすることができる。

<その他の実施形態>

本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。

本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。

本実施形態の開示は、以下の構成、方法、及びプログラムを含む。

(構成1)

画像の高輝度領域の代表輝度がユーザにより設定された目標輝度となるように露出制御

を行う露出制御手段と、

前記露出制御が行われたうえで撮像された撮像画像に対し、前記高輝度領域よりも輝度が低い領域である暗部の輝度に基づいて階調補正を行う階調補正手段と

を有し、

前記階調補正手段は、前記階調補正によって前記目標輝度よりも高く補正される前記高輝度領域の前記代表輝度が前記目標輝度に近づくように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする撮像装置。

(構成2)

前記階調補正手段は、前記目標輝度に応じた第1修正係数を用いて前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を修正し、前記撮像画像の各輝度に対応する各出力輝度を修正することにより、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする構成1に記載の撮像装置。

(構成3)

前記第1修正係数は、前記目標輝度が低いほど、前記出力輝度が小さくなるように決定される

ことを特徴とする構成2に記載の撮像装置。

(構成4)

前記階調補正手段は、前記目標輝度以上の第1輝度範囲に対して、前記目標輝度未満の第2輝度範囲よりも前記階調補正の強度が弱くなるように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする構成1に記載の撮像装置。

(構成5)

前記階調補正手段は、

前記第1輝度範囲では、前記階調補正を行わず、

前記第2輝度範囲では、前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を用いて前記階調補正を行う、

ことを特徴とする構成4に記載の撮像装置。

(構成6)

前記階調補正手段は、前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度、または前記第2輝度範囲でのコントラストの状態に基づいて、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする構成4に記載の撮像装置。

(構成7)

前記高輝度領域を含む第1領域と、主要被写体を含む第2領域との一致度を取得する取得手段をさらに有し、

前記階調補正手段は、前記一致度に応じた第2修正係数を用いて前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を修正し、前記撮像画像の各輝度に対応する各出力輝度を修正することにより、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする構成1に記載の撮像装置。

(構成8)

前記取得手段は、前記第1領域と前記第2領域とが重なる領域の大きさ、または前記第1領域と前記第2領域との輝度の差に基づいて前記一致度を取得する

ことを特徴とする構成7に記載の撮像装置。

(構成9)

前記第2修正係数は、前記一致度が低いほど、前記出力輝度が大きくなるように決定される

ことを特徴とする構成7または8に記載の撮像装置。

(構成10)

前記階調補正手段は、前記第2修正係数を用いて修正した前記出力輝度が、前記暗部の輝度を下回る場合には、前記出力輝度を修正しない

ことを特徴とする構成7~9のいずれか1項に記載の撮像装置。

(構成11)

前記高輝度領域の前記代表輝度は、前記高輝度領域内の輝度の平均値、最大値、最小値、中央値、または最頻値である

ことを特徴とする構成1~10のいずれか1項に記載の撮像装置。

(方法)

画像の高輝度領域の代表輝度がユーザにより設定された目標輝度となるように露出制御を行う露出制御ステップと、

前記露出制御が行われたうえで撮像された撮像画像に対し、前記高輝度領域よりも輝度が低い領域である暗部の輝度に基づいて階調補正を行う階調補正ステップと

を有し、

前記階調補正ステップでは、前記階調補正によって前記目標輝度よりも高く補正される前記高輝度領域の前記代表輝度が前記目標輝度に近づくように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする撮像装置の制御方法。

(プログラム)

方法に記載の撮像装置の制御方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラム。

(構成1)

画像の高輝度領域の代表輝度がユーザにより設定された目標輝度となるように露出制御

を行う露出制御手段と、

前記露出制御が行われたうえで撮像された撮像画像に対し、前記高輝度領域よりも輝度が低い領域である暗部の輝度に基づいて階調補正を行う階調補正手段と

を有し、

前記階調補正手段は、前記階調補正によって前記目標輝度よりも高く補正される前記高輝度領域の前記代表輝度が前記目標輝度に近づくように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする撮像装置。

(構成2)

前記階調補正手段は、前記目標輝度に応じた第1修正係数を用いて前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を修正し、前記撮像画像の各輝度に対応する各出力輝度を修正することにより、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする構成1に記載の撮像装置。

(構成3)

前記第1修正係数は、前記目標輝度が低いほど、前記出力輝度が小さくなるように決定される

ことを特徴とする構成2に記載の撮像装置。

(構成4)

前記階調補正手段は、前記目標輝度以上の第1輝度範囲に対して、前記目標輝度未満の第2輝度範囲よりも前記階調補正の強度が弱くなるように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする構成1に記載の撮像装置。

(構成5)

前記階調補正手段は、

前記第1輝度範囲では、前記階調補正を行わず、

前記第2輝度範囲では、前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を用いて前記階調補正を行う、

ことを特徴とする構成4に記載の撮像装置。

(構成6)

前記階調補正手段は、前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度、または前記第2輝度範囲でのコントラストの状態に基づいて、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする構成4に記載の撮像装置。

(構成7)

前記高輝度領域を含む第1領域と、主要被写体を含む第2領域との一致度を取得する取得手段をさらに有し、

前記階調補正手段は、前記一致度に応じた第2修正係数を用いて前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を修正し、前記撮像画像の各輝度に対応する各出力輝度を修正することにより、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする構成1に記載の撮像装置。

(構成8)

前記取得手段は、前記第1領域と前記第2領域とが重なる領域の大きさ、または前記第1領域と前記第2領域との輝度の差に基づいて前記一致度を取得する

ことを特徴とする構成7に記載の撮像装置。

(構成9)

前記第2修正係数は、前記一致度が低いほど、前記出力輝度が大きくなるように決定される

ことを特徴とする構成7または8に記載の撮像装置。

(構成10)

前記階調補正手段は、前記第2修正係数を用いて修正した前記出力輝度が、前記暗部の輝度を下回る場合には、前記出力輝度を修正しない

ことを特徴とする構成7~9のいずれか1項に記載の撮像装置。

(構成11)

前記高輝度領域の前記代表輝度は、前記高輝度領域内の輝度の平均値、最大値、最小値、中央値、または最頻値である

ことを特徴とする構成1~10のいずれか1項に記載の撮像装置。

(方法)

画像の高輝度領域の代表輝度がユーザにより設定された目標輝度となるように露出制御を行う露出制御ステップと、

前記露出制御が行われたうえで撮像された撮像画像に対し、前記高輝度領域よりも輝度が低い領域である暗部の輝度に基づいて階調補正を行う階調補正ステップと

を有し、

前記階調補正ステップでは、前記階調補正によって前記目標輝度よりも高く補正される前記高輝度領域の前記代表輝度が前記目標輝度に近づくように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする撮像装置の制御方法。

(プログラム)

方法に記載の撮像装置の制御方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラム。

100:撮像装置(デジタルカメラ)、103:AE処理部、108:画像処理部、109:画像認識部、113:システム制御部

Claims (13)

- 画像の高輝度領域の代表輝度がユーザにより設定された目標輝度となるように露出制御を行う露出制御手段と、

前記露出制御が行われたうえで撮像された撮像画像に対し、前記高輝度領域よりも輝度が低い領域である暗部の輝度に基づいて階調補正を行う階調補正手段と

を有し、

前記階調補正手段は、前記階調補正によって前記目標輝度よりも高く補正される前記高輝度領域の前記代表輝度が前記目標輝度に近づくように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする撮像装置。 - 前記階調補正手段は、前記目標輝度に応じた第1修正係数を用いて前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を修正し、前記撮像画像の各輝度に対応する各出力輝度を修正することにより、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。 - 前記第1修正係数は、前記目標輝度が低いほど、前記出力輝度が小さくなるように決定される

ことを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。 - 前記階調補正手段は、前記目標輝度以上の第1輝度範囲に対して、前記目標輝度未満の第2輝度範囲よりも前記階調補正の強度が弱くなるように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。 - 前記階調補正手段は、

前記第1輝度範囲では、前記階調補正を行わず、

前記第2輝度範囲では、前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を用いて前記階調補正を行う、

ことを特徴とする請求項4に記載の撮像装置。 - 前記階調補正手段は、前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度、または前記第2輝度範囲でのコントラストの状態に基づいて、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする請求項4に記載の撮像装置。 - 前記高輝度領域を含む第1領域と、主要被写体を含む第2領域との一致度を取得する取得手段をさらに有し、

前記階調補正手段は、前記一致度に応じた第2修正係数を用いて前記階調補正の前記暗部の輝度に対応する出力輝度を修正し、前記撮像画像の各輝度に対応する各出力輝度を修正することにより、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。 - 前記取得手段は、前記第1領域と前記第2領域とが重なる領域の大きさ、または前記第1領域と前記第2領域との輝度の差に基づいて前記一致度を取得する

ことを特徴とする請求項7に記載の撮像装置。 - 前記第2修正係数は、前記一致度が低いほど、前記出力輝度が大きくなるように決定される

ことを特徴とする請求項7に記載の撮像装置。 - 前記階調補正手段は、前記第2修正係数を用いて修正した前記出力輝度が、前記暗部の輝度を下回る場合には、前記出力輝度を修正しない

ことを特徴とする請求項7に記載の撮像装置。 - 前記高輝度領域の前記代表輝度は、前記高輝度領域内の輝度の平均値、最大値、最小値、中央値、または最頻値である

ことを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の撮像装置。 - 画像の高輝度領域の代表輝度がユーザにより設定された目標輝度となるように露出制御を行う露出制御ステップと、

前記露出制御が行われたうえで撮像された撮像画像に対し、前記高輝度領域よりも輝度が低い領域である暗部の輝度に基づいて階調補正を行う階調補正ステップと

を有し、

前記階調補正ステップでは、前記階調補正によって前記目標輝度よりも高く補正される前記高輝度領域の前記代表輝度が前記目標輝度に近づくように、前記階調補正の補正量を修正する

ことを特徴とする撮像装置の制御方法。 - 請求項12に記載の撮像装置の制御方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラム。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2022114257A JP2024011915A (ja) | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 撮像装置、及び撮像装置の制御方法 |

| US18/351,944 US20240022829A1 (en) | 2022-07-15 | 2023-07-13 | Imaging apparatus and control method for imaging apparatus |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2022114257A JP2024011915A (ja) | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 撮像装置、及び撮像装置の制御方法 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2024011915A true JP2024011915A (ja) | 2024-01-25 |

Family

ID=89509496

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2022114257A Pending JP2024011915A (ja) | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 撮像装置、及び撮像装置の制御方法 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20240022829A1 (ja) |

| JP (1) | JP2024011915A (ja) |

-

2022

- 2022-07-15 JP JP2022114257A patent/JP2024011915A/ja active Pending

-

2023

- 2023-07-13 US US18/351,944 patent/US20240022829A1/en active Pending

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US20240022829A1 (en) | 2024-01-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US10412296B2 (en) | Camera using preview image to select exposure | |

| US8493502B2 (en) | Image pickup apparatus, image pickup method, and storage medium storing program | |

| JP5171434B2 (ja) | 撮像装置、撮像方法、プログラム、および集積回路 | |

| JP2006081037A (ja) | 撮像装置 | |

| JP4999871B2 (ja) | 撮像装置およびその制御方法 | |

| US11798143B2 (en) | Image processing apparatus and control method thereof | |

| CN111434104B (zh) | 图像处理装置、摄像装置、图像处理方法及记录介质 | |

| JP2016134862A (ja) | 撮像装置、撮像方法、画像表示装置、およびプログラム | |

| JP2008301371A (ja) | 撮像装置および画像処理プログラム | |

| JP5335964B2 (ja) | 撮像装置およびその制御方法 | |

| JP2024011915A (ja) | 撮像装置、及び撮像装置の制御方法 | |

| JP2017092604A (ja) | 映像信号処理装置、映像信号処理方法、及びプログラム | |

| JP2023167295A (ja) | 撮像装置、及び撮像装置の制御方法 | |

| JP7309508B2 (ja) | 撮像装置、その制御方法とプログラム | |

| EP4270974A1 (en) | Imaging device, method for controlling imaging device, program and computer-readable storage medium | |

| JP2012129611A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2024011585A (ja) | 撮像装置、及び撮像装置の制御方法 | |

| JP2006197081A (ja) | ダイナミックレンジ圧縮機能を持つデジタルカメラ | |

| JP2010050602A (ja) | 撮影装置、画像処理方法、およびプログラム | |

| JP2024060345A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2021185649A (ja) | 画像処理装置、方法及びプログラム | |

| JP2017085482A (ja) | 映像信号処理装置、映像信号処理方法、及びプログラム | |

| JP6624895B2 (ja) | 画像処理装置、撮像装置、制御方法及びプログラム | |

| JP2022135222A (ja) | 撮像装置、撮像装置の制御方法、及びプログラム | |

| JP2018207429A (ja) | 撮像装置 |