実施の形態1.

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機1の全体の構成について説明する。図1はパチンコ遊技機1を正面からみた正面図である。

パチンコ遊技機1は、縦長の方形状に形成された外枠(図示せず)と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機1は、遊技枠に開閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠2を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠(図示せず)と、機構部品等が取り付けられる機構板(図示せず)と、それらに取り付けられる種々の部品(後述する遊技盤6を除く)とを含む構造体である。

ガラス扉枠2の下部表面には打球供給皿(上皿)3がある。打球供給皿3の下部には、打球供給皿3に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿4や、打球を発射する打球操作ハンドル(操作ノブ)5が設けられている。また、ガラス扉枠2の背面には、遊技盤6が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤6は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤6の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域7が形成されている。

遊技領域7の中央付近には、液晶表示装置(LCD)で構成された演出表示装置9が設けられている。演出表示装置9の表示画面には、第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示に同期した演出図柄の可変表示を行う演出図柄表示領域がある。よって、演出表示装置9は、演出図柄の可変表示を行う可変表示装置に相当する。演出表示装置9は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。演出制御用マイクロコンピュータが、第1特別図柄表示器8aで第1特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置9で演出表示を実行させ、第2特別図柄表示器8bで第2特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示装置9で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。

遊技盤6における下部の左側には、識別情報としての第1特別図柄を可変表示する第1特別図柄表示器(第1可変表示手段)8aが設けられている。この実施の形態では、第1特別図柄表示器8aは、「1」〜「9」の数字と「−」の記号を可変表示可能な簡易で小型の表示器(例えば7セグメントLED)で実現されている。すなわち、第1特別図柄表示器8aは、「1」〜「9」の数字と「−」の記号を可変表示するように構成されている。遊技盤6における下部の右側には、識別情報としての第2特別図柄を可変表示する第2特別図柄表示器(第2可変表示手段)8bが設けられている。第2特別図柄表示器8bは、「1」〜「9」の数字と「−」の記号を可変表示可能な簡易で小型の表示器(例えば7セグメントLED)で実現されている。すなわち、第2特別図柄表示器8bは、「1」〜「9」の数字と「−」の記号を可変表示するように構成されている。

小型の表示器は、例えば方形状に形成されている。また、この実施の形態では、第1特別図柄の種類と第2特別図柄の種類とは同じ(例えば、ともに「1」〜「9」の数字と「−」の記号)であるが、種類が異なっていてもよい。また、第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bは、それぞれ、例えば、00〜99の数字(または、2桁の記号)を可変表示するように構成されていてもよい。また、第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bは、それぞれ、例えば、単色のLEDと7セグメントLEDとの組み合わせによって構成されていていもよい。

以下、第1特別図柄と第2特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第1特別図柄表示器8aと第2特別図柄表示器8bとを特別図柄表示器と総称することがある。

第1特別図柄または第2特別図柄の可変表示は、第1特別図柄の可変表示の実行条件である第1始動条件、または第2特別図柄の可変表示の実行条件である第2始動条件が成立(例えば、遊技球が第1始動入賞口13または第2始動入賞口14に入賞したこと)した後、可変表示の開始条件(例えば、保留記憶数が0でない場合であって、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり、かつ、大当り遊技および小当り遊技が実行されていない状態)が成立したことにもとづいて開始され、可変表示時間が経過すると表示結果(停止図柄)を導出表示する。

なお、この実施の形態において、入賞とは、入賞口などのあらかじめ入賞領域として定められている領域に遊技球が入ったことである。また、表示結果を導出表示するとは、図柄(識別情報の例)を停止表示させることである(いわゆる再変動の前の仮停止を除く。)。

また、この実施の形態では、第1保留記憶数が第2保留記憶数より多い場合には、第2特別図柄の変動表示に優先して第1特別図柄の変動表示を実行し、第2保留記憶数が第1保留記憶数より多い場合には、第1特別図柄の変動表示に優先して第2特別図柄の変動表示を実行するようにしている。

第1特別図柄表示器8aの近傍には、第1特別図柄表示器8aによる第1特別図柄の可変表示時間中に、装飾用(演出用)の図柄としての第1飾り図柄の可変表示を行う第1飾り図柄表示器9aが設けられている。この実施の形態では、第1飾り図柄表示器9aは、2つのLEDで構成されている。第1飾り図柄表示器9aは、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。また、第2特別図柄表示器8bの近傍には、第2特別図柄表示器8bによる第2特別図柄の可変表示時間中に、装飾用(演出用)の図柄としての第2飾り図柄の可変表示を行う第2飾り図柄表示器9bが設けられている。第2飾り図柄表示器9bは、2つのLEDで構成されている。第2飾り図柄表示器9bは、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。

なお、第1飾り図柄と第2飾り図柄とを、飾り図柄と総称することがあり、第1飾り図柄表示器9aと第2飾り図柄表示器9bを、飾り図柄表示器と総称することがある。

また、第1飾り図柄表示器9aおよび第2飾り図柄表示器9bは、設けられていなくてもよい。

飾り図柄の変動(可変表示)は、2つのLEDが交互に点灯する状態を継続することによって実現される。第1特別図柄表示器8aにおける第1特別図柄の可変表示と、第1飾り図柄表示器9aにおける第1飾り図柄の可変表示とは同期している。第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の可変表示と、第2飾り図柄表示器9bにおける第2飾り図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点および終了時点が同じであって、可変表示の期間が同じであることをいう。また、第1特別図柄表示器8aにおいて大当り図柄が停止表示されるときには、第1飾り図柄表示器9aにおいて大当りを想起させる側のLEDが点灯されたままになる。第2特別図柄表示器8bにおいて大当り図柄が停止表示されるときには、第2飾り図柄表示器9bにおいて大当りを想起させる側のLEDが点灯されたままになる。

演出表示装置9の下方には、第1始動入賞口13を有する入賞装置が設けられている。第1始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第1始動口スイッチ13aによって検出される。

また、第1始動入賞口(第1始動口)13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第2始動入賞口14を有する可変入賞球装置15が設けられている。第2始動入賞口(第2始動口)14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、所定条件が成立したときにソレノイド16によって開放状態とされる。この実施の形態では、後述するように、普通図柄の可変表示結果が当りとなったときに、可変入賞球装置15が所定時間開放状態とされる。なお、この実施の形態では、遊技状態が確変状態(確率変動状態)または時短状態(時間短縮状態)であるときには、通常状態であるときと比較して可変入賞球装置15が長い時間開放状態とされる。可変入賞球装置15が開放状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり(始動入賞し易くなり)、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開放状態になっている状態では、第1始動入賞口13よりも、第2始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、遊技球は第2始動入賞口14に入賞しない。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である(すなわち、遊技球が入賞しにくい)ように構成されていてもよい。

以下、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。

可変入賞球装置15が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置15に向かう遊技球は第2始動入賞口14に極めて入賞しやすい。そして、第1始動入賞口13は演出表示装置9の直下に設けられているが、演出表示装置9の下端と第1始動入賞口13との間の間隔をさらに狭めたり、第1始動入賞口13の周辺で釘を密に配置したり、第1始動入賞口13の周辺での釘配列を遊技球を第1始動入賞口13に導きづらくして、第2始動入賞口14の入賞率の方を第1始動入賞口13の入賞率よりもより高くするようにしてもよい。

第1飾り図柄表示器9aの側方には、第1始動入賞口13に入った有効入賞球数すなわち第1保留記憶数(保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。)を表示する4つの表示器からなる第1特別図柄保留記憶表示器18aが設けられている。第1特別図柄保留記憶表示器18aは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第1特別図柄表示器8aでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。

第2飾り図柄表示器9bの側方には、第2始動入賞口14に入った有効入賞球数すなわち第2保留記憶数を表示する4つの表示器からなる第2特別図柄保留記憶表示器18bが設けられている。第2特別図柄保留記憶表示器18bは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第2特別図柄表示器8bでの可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。

演出表示装置9は、第1特別図柄表示器8aによる第1特別図柄の可変表示時間中、および第2特別図柄表示器8bによる第2特別図柄の可変表示時間中に、装飾用(演出用)の図柄としての演出図柄の可変表示を行う。第1特別図柄表示器8aにおける第1特別図柄の可変表示と、演出表示装置9における演出図柄の可変表示とは同期している。また、第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の可変表示と、演出表示装置9における演出図柄の可変表示とは同期している。同期とは、可変表示の開始時点および終了時点が同じであって、可変表示の期間が同じであることをいう。また、第1特別図柄表示器8aにおいて大当り図柄が停止表示されるときと、第2特別図柄表示器8bにおいて大当り図柄が停止表示されるときには、演出表示装置9において大当りを想起させるような演出図柄の組み合わせが停止表示される。

図1には示していないが、演出表示装置9の表示画面には、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計である合計数(合算保留記憶数)を表示する領域(以下、合算保留記憶表示領域という)が設けられている。合計数を表示する合算保留記憶表示領域が設けられているので、可変表示の開始条件が成立していない実行条件の成立数の合計を把握しやすくすることができる。なお、合算保留記憶表示領域が設けられているので、第1特別図柄保留記憶表示器18aおよび第2特別図柄保留記憶表示器18bは、設けられていなくてもよい。

なお、この実施の形態では、図1に示すように、第2始動入賞口14に対してのみ開閉動作を行う可変入賞球装置15が設けられているが、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14のいずれについても開閉動作を行う可変入賞球装置が設けられている構成であってもよい。

また、図1に示すように、可変入賞球装置15の下方には、特別可変入賞球装置20が設けられている。特別可変入賞球装置20は開閉板を備え、第1特別図柄表示器8aに特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときと、第2特別図柄表示器8bに特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときに生起する特定遊技状態(大当り遊技状態)においてソレノイド21によって開閉板が開放状態に制御されることによって、入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウントスイッチ23で検出される。

遊技領域6には、遊技球の入賞にもとづいてあらかじめ決められている所定数の景品遊技球の払出を行うための入賞口(普通入賞口)29,30,33,39も設けられている。入賞口29,30,33,39に入賞した遊技球は、入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aで検出される。

遊技盤6の右側方下部には、普通図柄表示器10が設けられている。普通図柄表示器10は、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報(例えば、「○」および「×」)を可変表示する。

遊技球がゲート32を通過しゲートスイッチ32aで検出されると、普通図柄表示器10の表示の可変表示が開始される。この実施の形態では、上下のランプ(点灯時に図柄が視認可能になる)が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の終了時に下側のランプが点灯すれば当りとなる。そして、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄(当り図柄)である場合に(所定条件が成立したときに)、可変入賞球装置15が所定回数、所定時間だけ開放状態になる。すなわち、可変入賞球装置15の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態(第2始動入賞口14に遊技球が入賞可能な状態)に変化する。なお、普通図柄の可変表示結果が当りとなった場合に限らず、例えば、遊技球がゲート32を通過したことにもとづいて所定条件が成立したと判断して、可変入賞球装置15を開放状態に制御するようにしてもよい。この場合、例えば、遊技球がゲート32を通過すると、普通図柄の可変表示を行うことなく、直ちに可変入賞球装置15を開放状態に制御するようにしてもよい。また、例えば、遊技球がゲート32を通過すると、普通図柄の可変表示は行うものの、普通図柄の可変表示結果を当りとするか否かを判定することなく、無条件に可変入賞球装置15を開放状態に制御するようにしてもよい。この場合、普通図柄の当りを示す当りフラグを格納する領域が不要となり、RAM容量を削減することができる。

普通図柄表示器10の近傍には、ゲート32を通過した入賞球数を表示する4つのLEDによる表示部を有する普通図柄保留記憶表示器41が設けられている。ゲート32への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ32aによって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器41は点灯するLEDを1増やす。そして、普通図柄表示器10の可変表示が開始される毎に、点灯するLEDを1減らす。

さらに、通常状態および時短状態に比べて大当りとすることに決定される確率が高い状態である確変状態では、普通図柄表示器10における停止図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、普通図柄の可変表示時間が短縮され、可変入賞球装置15の開放時間と開放回数が高められる。また、時短状態(特別図柄の可変表示時間が短縮される遊技状態)においても、普通図柄表示器10における停止図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、普通図柄の可変表示時間が短縮され、可変入賞球装置15の開放時間と開放回数が高められる。なお、通常状態と比較して可変入賞球装置15の開放期間が延長された状態は、可変入賞球装置15の開放時間と開放回数が高められた状態を意味する。確変状態または時短状態であるときに、可変入賞球装置15の開放時間と開放回数のいずれも高める必要はなく、可変入賞球装置15の開放時間のみを長くするようにしてもよく、開放回数のみを増やしてもよい。

この実施の形態では、確変状態において特別図柄の停止図柄が大当り図柄となる確率が通常状態および時短状態よりも高いことを除いて、確変状態と時短状態とは同じように制御される。すなわち、確変状態および時短状態のいずれの状態においても、特別図柄の可変表示時間が短縮され、普通図柄の可変表示結果の当りとなる確率が高められ、普通図柄の可変表示時間が短縮され、可変入賞球装置15の開放延長が行われる。このように、この実施の形態では、確変状態においても特別図柄の可変表示時間が短縮されるので、この実施の形態における確変状態を確変時短状態といってもよい。なお、確変状態と時短状態とで異なる制御を行うようにしてもよい。例えば、時短状態のときにのみ、特別図柄の可変表示時間を短縮するようにしてもよい。

なお、確変状態や時短状態のときのように、普通図柄の可変表示結果の当りとなる確率が高められ、普通図柄の可変表示時間が短縮され、可変入賞球装置15の開放延長が行われている遊技状態を高ベース状態といい、通常状態のときのように高ベース状態でない遊技状態を低ベース状態という。

遊技盤6の遊技領域7の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ランプ25が設けられ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口26がある。また、遊技領域7の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する2つのスピーカ27が設けられている。遊技領域7の外周上部、外周左部および外周右部には、前面枠に設けられた天枠ランプ28a、左枠ランプ28bおよび右枠ランプ28cが設けられている。また、左枠ランプ28bの近傍には賞球残数があるときに点灯する賞球ランプ51が設けられ、右枠ランプ28cの近傍には補給球が切れたときに点灯する球切れランプ52が設けられている。

また、打球供給皿(上皿)3の上面には、遊技中に遊技者が操作するための操作ボタン120が設けられている。

遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル5を操作することに応じて駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域7に発射する打球発射装置(図示せず)が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域7を囲むように円形状に形成された打球レールを通って遊技領域7に入り、その後、遊技領域7を下りてくる。遊技球が第1始動入賞口13に入り第1始動口スイッチ13aで検出されると、第1特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば(例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第1の開始条件が成立したこと)、第1特別図柄表示器8aにおいて第1特別図柄の可変表示(変動)が開始されるとともに、第1飾り図柄表示器9aにおいて第1飾り図柄の可変表示が開始され、演出表示装置9において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、第1特別図柄、第1飾り図柄および演出図柄の可変表示は、第1始動入賞口13への入賞に対応する。第1特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第1保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第1保留記憶数を1増やす。

遊技球が第2始動入賞口14に入り第2始動口スイッチ14aで検出されると、第2特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば(例えば、特別図柄の可変表示が終了し、第2の開始条件が成立したこと)、第2特別図柄表示器8bにおいて第2特別図柄の可変表示(変動)が開始されるとともに、第2飾り図柄表示器9bにおいて第2飾り図柄の可変表示が開始され、演出表示装置9において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、第2特別図柄、第2飾り図柄および演出図柄の可変表示は、第2始動入賞口14への入賞に対応する。第2特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第2保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第2保留記憶数を1増やす。

次に、大当りの種別および小当りについて説明する。

特別図柄の停止図柄が大当り図柄のうちの確変図柄(後述する突然確変図柄を除く。)になると、大当り遊技状態(以下、確変大当りという。)に移行する。すなわち、一定時間(例えば29.5秒)が経過するまで、または、所定個数(例えば、10個)の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞球装置20が開放される。なお、特別可変入賞球装置20が開放されてから一定期間経過するまで、または、所定個数(例えば、10個)の打球が大入賞口に入賞するまでが大当り遊技状態における1ラウンドである。この実施の形態では、停止図柄が確変図柄(後述する突然確変図柄を除く。)になったことにもとづいて大当り遊技状態に移行されたときは、大当り遊技状態が15ラウンド継続される。

また、特別図柄の停止図柄が大当り図柄のうちの非確変図柄になると、大当り遊技状態(以下、非確変大当りまたは通常大当りという。)に移行する。すなわち、一定時間(例えば29.5秒)が経過するまで、または、所定個数(例えば、10個)の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞球装置20が開放される。この実施の形態では、停止図柄が非確変図柄になったことにもとづいて大当り遊技状態に移行されたときも、大当り遊技状態が15ラウンド継続される。

また、特別図柄の停止図柄が特別な確変図柄(以下、突然確変図柄という。)になると、遊技状態が確変状態に突然移行されたように遊技者に認識させる特別な大当り遊技状態(以下、突然確変大当りという。)に移行する。突然確変大当りでは、特別可変入賞球装置20が短い期間(例えば5秒)だけ2回開放される。突然確変大当りにおいて、特別可変入賞球装置20が開放されてから閉鎖されるまでが1ラウンドであり、突然確変大当りの遊技状態が2ラウンドだけ継続されることになる。突然確変大当りが発生したときは、15ラウンドの大当りの場合と異なり、演出表示装置9において各ラウンドの演出が順に進行していくのではなく、突然、遊技状態が確変状態に移行したように遊技者に見せるための特別な演出が実行される。

また、特別図柄の停止図柄が小当り図柄になると、大当り遊技状態よりも遊技者に付与される遊技価値が小さい小当り遊技状態に移行する。すなわち、短い期間(例えば5秒)だけ特別可変入賞球装置20が2回開放される遊技状態に移行する。このように、小当り遊技状態では、突然確変大当りが発生したときに遊技者に付与される遊技価値と同じ遊技価値が付与されることになる。しかし、突然確変大当りの場合と異なり、小当り遊技状態の終了後に遊技状態が確変状態に移行されない。このことから、遊技者は、小当りよりも突然確変大当りの発生を期待する。なお、小当りが発生したときも、突然確変大当りのときと同様の特別な演出が実行される。このような特別な演出を2ラウンド用演出という。

次に、遊技状態の遷移について説明する。

(1)通常状態または時短状態のときに確変図柄(突然確変図柄を除く)で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、遊技状態が通常状態または時短状態から確変状態に移行される。これによって、特別図柄および普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、特別図柄および普通図柄等の変動時間が短縮され、可変入賞球装置15における開放時間や開放回数も高められる。また、演出表示装置9の表示画面の背景(背景画像および背景色のいずれか一方または双方)が確変状態中であることを示す背景に変更される。

(2)確変状態のときに確変図柄(突然確変図柄を除く)で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、確変状態が変化しないで維持される。これによって、継続して、特別図柄および普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、特別図柄および普通図柄の変動時間が短縮され、可変入賞球装置15における開放時間や開放回数も高められる。また、演出表示装置9の表示画面の背景が確変状態中であることを示す背景に変更される。

(3)通常状態または時短状態のときに突然確変図柄で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、遊技状態が通常状態または時短状態から確変状態に移行される。これによって、特別図柄および普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が高められる。なお、突然確変大当り遊技の終了後は、演出モードが確変状態に移行されたことを期待させる演出モード(チャンスモード)に変更される。また、演出表示装置9の表示画面の背景がチャンスモード中であることを示す背景に変更される。

(4)確変状態のときに突然確変図柄で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、確変状態が変化しないで維持される。これによって、継続して、特別図柄および普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が高められる。なお、突然確変大当り遊技の終了後は、演出モードが確変状態に移行されたことを期待させる演出モード(チャンスモード)に変更される。また、演出表示装置9の表示画面の背景がチャンスモード中であることを示す背景に変更される。

(5)通常状態または時短状態のときに非確変図柄で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、大当り終了後の所定の変動回数(例えば100回)だけ時短状態に制御される。すなわち、遊技状態が通常状態であったときは通常状態から時短状態に所定の変動回数だけ移行され、遊技状態が時短状態であったときは所定の変動回数だけ時短状態が継続される。このとき、特別図柄および普通図柄の変動時間が短縮され、可変入賞球装置15における開放時間や開放回数も高められる。また、演出表示装置9の表示画面の背景が時短状態中であることを示す背景に変更される。そして、所定の変動回数の変動が開始されるときに遊技状態が時短状態から通常状態に移行される。このとき、演出表示装置9の表示画面の背景が通常状態中であることを示す背景に変更される。

(6)確変状態のときに非確変図柄で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、大当り終了後の所定の変動回数(例えば100回)だけ時短状態に制御される。すなわち、確変状態から時短状態に所定の変動回数だけ移行される。このとき、特別図柄および普通図柄の変動時間が短縮され、可変入賞球装置15における開放時間や開放回数も高められる。また、演出表示装置9の表示画面の背景が時短状態中であることを示す背景に変更される。そして、所定の変動回数の変動が開始されるときに遊技状態が時短状態から通常状態に移行される。このとき、演出表示装置9の表示画面の背景が通常状態中であることを示す背景に変更される。

(7)通常状態、時短状態または確変状態のときに小当り図柄で小当りになり、その小当り遊技が終了すると、通常状態、時短状態または確変状態が変化しないで継続される。なお、小当り遊技の終了後は、演出モードが確変状態に移行されたことを期待させる演出モード(チャンスモード)に変更される。また、演出表示装置9の表示画面の背景がチャンスモード中であることを示す背景に変更される。

以上のような遊技状態の遷移は一例であって、このような構成に限られるわけではない。

なお、この実施の形態では、演出図柄の確変図柄を「1」「3」「5」「7」のいずれかの奇数の同一図柄が揃った組み合わせとし、非確変図柄を「2」「4」「6」「8」のいずれかの偶数の同一図柄が揃った組み合わせとしているが、例えば、演出図柄の確変図柄を「3」「5」「7」のいずれかの奇数の同一図柄が揃った組み合わせとし、非確変図柄を「4」「6」「8」のいずれかの偶数の同一図柄が揃った組み合わせとし、「1」「2」のいずれかの同一図柄が揃った組み合わせを確変図柄でも非確変図柄でもない大当り図柄(確変か否かを認識できない大当り図柄)としてもよい。この場合、通常大当りおよび確変大当りが決定されたときに所定の割合(例えば乱数抽選等により決定する)で大当り図柄を、確変図柄でなく非確変図柄でもない大当り図柄(「1」または「2」)とすることにより、遊技状態が時短状態に移行されたか確変状態に移行されたかをわからなくすることができる。

次に、情報端子盤34の設置位置および情報端子盤34の内部構成について説明する。図2は、情報端子盤の設置位置を説明するための遊技盤を裏面から見た背面図である。図2に示すように、遊技盤6の裏面の右側上部に情報端子盤34が設けられている。なお、情報端子盤34の設置位置は任意の位置でよく、例えば遊技盤6の裏側から見た場合の演出制御基板ボックス2000の手前に取付部材を用いて設置するようにしてもよい。また、遊技盤6の裏面の下部には、主基板31を収容した主基板ボックス3000が設けられ、遊技盤6の裏面の中央部には、演出制御基板80を収容した演出制御基板ボックス2000が設けられている。また、遊技盤6の裏面における演出制御基板ボックス2000の奥に(遊技盤6を裏側から見た場合の演出制御基板ボックス2000の奥に)、中継基板77が設けられている。

また、情報端子盤34には、主基板31と接続されたケーブル(信号線)を接続するためのコネクタCNと、ホールコンピュータと接続されたケーブル(信号線)を接続するための複数のコネクタCN1〜CN11とが設けられている。コネクタCNとコネクタCN1〜CN11は、複数の半導体リレー(図2において図示せず。図10参照。)を介して接続されている。

図3は、主基板(遊技制御基板)31における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図3には、払出制御基板37および演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムに従ってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ(遊技制御手段に相当)560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御(遊技進行制御)用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムに従って制御動作を行うCPU56およびI/Oポート部57を含む。この実施の形態では、ROM54およびRAM55は遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1チップマイクロコンピュータである。1チップマイクロコンピュータには、少なくともCPU56のほかRAM55が内蔵されていればよく、ROM54は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/Oポート部57は、外付けであってもよい。

遊技制御用マイクロコンピュータ560には、ハードウェア乱数を発生する乱数回路503が接続されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数値を抽出するための条件が成立すると、乱数回路503から乱数値を読み出す。乱数回路503は、所定周波数のクロック信号を計数するカウンタであり、カウンタのカウント値が乱数値になる。乱数回路503に供給されている所定周波数のクロック信号は、監視回路(ウォッチドッグタイマ(WDT))のクリア端子に入力されている。監視回路は、クリア端子に入力されるクロック信号の周波数よりも高い周波数のクロック信号を計数するカウンタであるが、クリア端子に入力されるクロック信号が例えばハイレベルになるとカウント値がリセットされる。よって、クリア端子に入力されるクロック信号が何らかの理由で停止した場合には、監視回路はカウントアップする。監視回路がカウントアップしたということは、乱数回路503にクロック信号が供給されていないことを示す。監視回路は、カウントアップすると、乱数回路503が正常に動作していないことを示す乱数エラー信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に出力する。

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560においてCPU56がROM54に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ560(またはCPU56)が実行する(または、処理を行う)ということは、具体的には、CPU56がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板31以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

また、RAM55は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされているバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間(バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで)は、RAM55の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ(特別図柄プロセスフラグや合算保留記憶数カウンタの値、時短回数カウンタの値、遊技状態を示すフラグなど)と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施の形態では、RAM55の全部が、電源バックアップされているとする。

遊技制御用マイクロコンピュータ560のリセット端子には、電源基板からのリセット信号が入力される。電源基板には、遊技制御用マイクロコンピュータ560等に供給されるリセット信号を生成するリセット回路が搭載されている。なお、リセット信号がハイレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ560等は動作可能状態になり、リセット信号がローレベルになると遊技制御用マイクロコンピュータ560等は動作停止状態になる。従って、リセット信号がハイレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ560等の動作を許容する許容信号が出力されていることになり、リセット信号がローレベルである期間は、遊技制御用マイクロコンピュータ560等の動作を停止させる動作停止信号が出力されていることになる。なお、リセット回路をそれぞれの電気部品制御基板(電気部品を制御するためのマイクロコンピュータが搭載されている基板)に搭載してもよい。

さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、電源基板からの電源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号が入力される。すなわち、電源基板には、遊技機において使用される所定電圧(例えば、DC30VやDC5Vなど)の電圧値を監視して、電圧値があらかじめ定められた所定値にまで低下すると(電源電圧の低下を検出すると)、その旨を示す電源断信号を出力する電源監視回路が搭載されている。また、遊技制御用マイクロコンピュータ560の入力ポートには、RAMの内容をクリアすることを指示するためのクリアスイッチが操作されたことを示すクリア信号が入力される。

また、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、カウントスイッチ23、大入賞口内の磁気異常を検出する磁気センサ90、遊技機の異常な振動状態を検出する振動センサ91、大入賞口の開放状態を検出する開放検出センサ92および入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aからの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。さらに、ホールコンピュータ等の外部装置に接続された情報端子盤34を介して、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号(図61に示す始動口1信号、図柄確定回数2信号、図柄確定回数1信号、大当り1信号、大当り2信号、時短信号、大当り3信号、大当り4信号、異常信号、賞球信号、ドア開放信号)を外部装置に出力する情報出力回路64も主基板31に搭載されている。なお、情報端子盤34は、遊技機の裏面に設置されており、主基板31のみと接続されている。

また、この実施の形態では、遊技機1は、前面枠に対してガラス扉枠2または機構板が開放されたことを検出するためのドア開放スイッチ154と、外枠に対して遊技枠11自体が開放されたことを検出するためのドア開放スイッチ155とが取り付けられている。主基板31には、バックアップ電源(例えば、バッテリ。コンデンサでもよい)505を含むバックアップ電源回路506が搭載されており、遊技機1への電力供給が停止されたときであっても、ドア開放スイッチ154およびドア開放スイッチ155にはバックアップ電源505からの電圧が加えられる。なお、バックアップ電源505をRAM55に供給するバックアップ電源と共通化してもよい。そのように共通化することによって、バックアップ電源のコストを削減することができる。また、ドア開放スイッチ154からのドア開放信号およびドア開放スイッチ155からのドア開放信号は、バックアップ電源回路506および遊技制御用マイクロコンピュータ560に入力され、バックアップ電源回路506に入力された方のドア開放信号は情報端子盤34に入力される。

この実施の形態では、ドア開放スイッチ154からのドア開放信号およびドア開放スイッチ155からのドア開放信号の信号線が、主基板31のバックアップ電源回路506を経由して情報端子盤34に物理的に接続されているので、遊技機への電力供給が停止された場合であっても、ドア開放スイッチ154からのドア開放信号およびドア開放スイッチ155からのドア開放信号が情報端子盤34に供給される。また、バックアップ電源回路506が搭載するバックアップ電源505からの電力が情報端子盤34に供給されるので、遊技機への電力供給が停止された場合であっても、情報端子盤34は、バックアップ電源回路506を経由してドア開放信号を外部装置(例えば、ホールコンピュータ)に出力することができる。

なお、この実施の形態において、RAM55用のバックアップ電源は、バックアップ電源回路506が搭載するバックアップ電源505とは別に設けられる。この実施の形態では、そのようにバックアップ電源を別々に設けることによって、ドア開放の検出状態によりRAM55が記憶する情報が破損してしまう事態を防止している。

この実施の形態では、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段(演出制御用マイクロコンピュータで構成される。)が、中継基板77を介して遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、飾り図柄を可変表示する第1飾り図柄表示器9aおよび第2飾り図柄表示器9bと、演出図柄を可変表示する演出表示装置9との表示制御を行う。また、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段は、操作ボタン120からの検出信号を入力したことにもとづいて、操作ボタン120が操作されたこと(押されたこと)を認識する。

図4は、払出制御基板37および球払出装置97などの払出に関連する構成要素を示すブロック図である。図4に示すように、払出制御基板37には、払出制御用CPU371を含む払出制御用マイクロコンピュータ(電気的に駆動される電気部品の制御を行う電気部品制御用マイクロコンピュータの一例)370が搭載されている。この実施の形態では、払出制御用マイクロコンピュータ370は、1チップマイクロコンピュータであり、少なくともRAMが内蔵されている。払出制御用CPU371、RAM(図示せず)、払出制御用プログラムを格納したROM(図示せず)およびI/Oポート等は、払出制御手段を構成する。すなわち、払出制御手段は、払出制御用CPU371、RAMおよびROMを有する払出制御用マイクロコンピュータ370と、I/Oポートとで実現される。また、I/Oポートは、払出制御用マイクロコンピュータ370に内蔵されていてもよい。

球切れスイッチ187の検出信号は、中継基板72を介して払出制御基板37のI/Oポート372eに入力される。満タンスイッチ48の検出信号は、中継基板72を介して払出制御基板37のI/Oポート372fに入力される。払出個数カウントスイッチ301の検出信号は、中継基板72を介して払出制御基板37のI/Oポート372fに入力される。払出個数カウントスイッチ301は、入賞にもとづいて払い出される遊技球およびカードユニット50からの球貸し要求にもとづいて払い出される遊技球をそれぞれ検出し、検出信号を出力するスイッチである。また、払出モータ位置センサ295からの検出信号は、中継基板72を介して払出制御基板37のI/Oポート372eに入力される。払出モータ289は、球払出装置97に設けられ、回転することによって、遊技機の裏面において貯留されている払出用の遊技球を払い出す。払出モータ位置センサ295は、払出モータ289の回転位置を検出するための発光素子(LED)と受光素子とによるセンサであり、遊技球が詰まったこと、すなわち、いわゆる球噛みを検出するために用いられる。払出制御基板37に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータ370は、球切れスイッチ187からの検出信号が球切れ状態を示していたり、満タンスイッチ48からの検出信号が満タン状態を示していると、球払出処理を停止する。さらに、満タンスイッチ48からの検出信号が満タン状態を示していると、打球発射装置からの球発射を停止させる。なお、満タンスイッチ48からの検出信号が満タン状態を示していても、打球発射装置からの球発射を停止させないようにしてもよい。また、打球発射装置に遊技制御用マイクロコンピュータ560からの信号線が接続されるように構成されている場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ560が打球発射装置からの球発射を停止させるようにしてもよい。

入賞口への遊技球の入賞があると、主基板31の出力回路67から、払出指令信号として、払い出すべき賞球個数を示す賞球個数信号(払出数データ)および賞球個数信号の取り込み(受信)を要求する賞球REQ信号(取込要求信号)が出力(送信)される。具体的には、オン状態になる。賞球個数信号は、4ビットのデータ(2進4桁のデータ)によって構成され、4本の信号線によって出力される。なお、信号のオン状態すなわち出力状態は、信号が有意である状態であり、オン状態になることは、信号を受ける側に対してその信号にもとづく何らかの処理を開始することを指令することを意味する。例えば、賞球個数を示す賞球個数信号および賞球REQ信号がオン状態になるということは、払出制御用マイクロコンピュータ370に対して、賞球個数信号が示す払出数を認識するように指令することを意味する。また、信号を出力することによってオン状態とし、信号出力を停止することによってオフ状態としてもよいが、オン状態にするときにはオン状態に応じた信号を出力し、オフ状態にするときにはオフ状態に応じた信号を出力することによって、オン状態とオフ状態とを切り替えてもよい。

賞球REQ信号および賞球個数信号は、入力回路373Aを介してI/Oポート372eに入力される。払出制御用マイクロコンピュータ370は、I/Oポート372eを介して賞球個数信号を入力すると、賞球個数信号が示す個数の遊技球を払い出すために球払出装置97を駆動する制御を行う。なお、賞球REQ信号および賞球個数信号は、払出数を指定する払出指令信号に相当する。

また、払出制御用マイクロコンピュータ370は、出力ポート372cを介して、7セグメントLEDによるエラー表示用LED374にエラー信号を出力する。なお、払出制御基板37の入力ポート372fには、エラー状態を解除するためのエラー解除スイッチ375からの検出信号が入力される。エラー解除スイッチ375は、ソフトウェアリセットによってエラー状態を解除するために用いられる。

さらに、払出制御用マイクロコンピュータ370からの払出モータ289への駆動信号は、出力ポート372aおよび中継基板72を介して球払出装置97の払出機構部分における払出モータ289に伝えられる。なお、出力ポート372aの外側に、ドライバ回路(モータ駆動回路)が設置されているが、図4では記載省略されている。

遊技機に隣接して設置されているカードユニット50には、カードユニット制御用マイクロコンピュータが搭載されている。また、カードユニット50には、使用可表示ランプ、連結台方向表示器、カード投入表示ランプおよびカード挿入口が設けられている。インタフェース基板(中継基板)66には、打球供給皿3の近傍に設けられている度数表示LED60、球貸し可LED61、球貸しスイッチ62および返却スイッチ63(図1において図示せず)が接続される。

インタフェース基板66からカードユニット50には、遊技者の操作に応じて、球貸しスイッチ62が操作されたことを示す球貸しスイッチ信号および返却スイッチ63が操作されたことを示す返却スイッチ信号が与えられる。また、カードユニット50からインタフェース基板66には、プリペイドカードの残高を示すカード残高表示信号および球貸し可表示信号が与えられる。カードユニット50と払出制御基板37の間では、接続信号(VL信号)、ユニット操作信号(BRDY信号)、球貸し要求信号(BRQ信号)、球貸し完了信号(EXS信号)およびパチンコ機動作信号(PRDY信号)が入力ポート372fおよび出力ポート372dを介して送受信される。カードユニット50と払出制御基板37の間には、インタフェース基板66が介在している。よって、接続信号(VL信号)等の信号は、図4に示すように、インタフェース基板66を介してカードユニット50と払出制御基板37の間で送受信されることになる。

インタフェース基板66からカードユニット50には、遊技者の操作に応じて、球貸しスイッチ62が操作されたことを示す球貸しスイッチ信号および返却スイッチ63が操作されたことを示す返却スイッチ信号が与えられる。また、カードユニット50からインタフェース基板66には、プリペイドカードの残高を示すカード残高表示信号および球貸し可表示信号が与えられる。カードユニット50と払出制御基板37の間では、接続信号(VL信号)、ユニット操作信号(BRDY信号)、球貸し要求信号(BRQ信号)、球貸し完了信号(EXS信号)およびパチンコ機動作信号(PRDY信号)が入力ポート372fおよび出力ポート372dを介して送受信される。カードユニット50と払出制御基板37の間には、インタフェース基板66が介在している。よって、接続信号(VL信号)等の信号は、図4に示すように、インタフェース基板66を介してカードユニット50と払出制御基板37の間で送受信されることになる。

そして、払出制御用マイクロコンピュータ370は、カードユニット50に対するEXS信号を立ち上げ、カードユニット50からのBRQ信号の立ち下がりを検出すると、払出モータ289を駆動し、所定個の貸し球を遊技者に払い出す。そして、払出が完了したら、払出制御用マイクロコンピュータ370は、カードユニット50に対するEXS信号を立ち下げる。その後、カードユニット50からのBRDY信号がオン状態でないことを条件に、遊技制御手段から払出指令信号を受けると賞球払出制御を実行する。

なお、この実施の形態では、カードユニット50が遊技機とは別体として遊技機に隣接して設置されている場合を例にするが、カードユニット50は遊技機と一体化されていてもよい。また、コイン投入に応じてその金額に応じた遊技球が貸し出されるような場合でも本発明を適用できる。

また、払出制御用マイクロコンピュータ370は、満タンスイッチ48、球切れスイッチ187および払出個数カウントスイッチ301の検出信号に相当する信号を出力ポート372bおよび出力回路373Bを介して主基板31に出力する。しかし、払出制御用マイクロコンピュータ370に入力される満タンスイッチ48、球切れスイッチ187および払出個数カウントスイッチ301の検出信号を、払出制御基板37において分岐させ、分岐された検出信号を出力回路373Bを介して主基板31に出力するように構成してもよい。そのように構成した場合には、払出制御用マイクロコンピュータ370は、満タンスイッチ48、球切れスイッチ187および払出個数カウントスイッチ301の検出信号に相当する信号を出力ポート372bから出力する必要はない。

図5は、中継基板77、演出制御基板80、ランプドライバ基板35および音声出力基板70の回路構成例を示すブロック図である。なお、図5に示す例では、ランプドライバ基板35および音声出力基板70には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マイクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板35および音声出力基板70を設けずに、演出制御に関して演出制御基板80のみを設けてもよい。

演出制御基板80は、演出制御用CPU101およびRAMを含む演出制御用マイクロコンピュータ100を搭載している。なお、RAMは外付けであってもよい。演出制御基板80において、演出制御用CPU101は、内蔵または外付けのROM(図示せず)に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板77を介して入力される主基板31からの取込信号(演出制御INT信号)に応じて、入力ドライバ102および入力ポート103を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用CPU101は、演出制御コマンドにもとづいて、出力ポート106を介して第1飾り図柄表示器9aおよび第2飾り図柄表示器9bの表示制御を行うとともに、VDP(ビデオディスプレイプロセッサ)109に演出表示装置9の表示制御を行わせる。

この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100と共動して演出表示装置9の表示制御を行うVDP109が演出制御基板80に搭載されている。VDP109は、演出制御用マイクロコンピュータ100とは独立したアドレス空間を有し、そこにVRAMをマッピングする。VRAMは、VDPによって生成された画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP109は、VRAM内の画像データを演出表示装置9に出力する。

演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに従ってキャラクタROM(図示せず)から必要なデータを読み出す。キャラクタROMは、演出表示装置9に表示されるキャラクタ画像データ、具体的には、人物、文字、図形または記号等(演出図柄を含む)をあらかじめ格納しておくためのものである。演出制御用CPU101は、キャラクタROMから読み出したデータをVDP109に出力する。VDP109は、演出制御用CPU101から入力されたデータにもとづいて表示制御を実行する。

演出制御コマンドおよび演出制御INT信号は、演出制御基板80において、まず、入力ドライバ102に入力する。入力ドライバ102は、中継基板77から入力された信号を演出制御基板80の内部に向かう方向にしか通過させない(演出制御基板80の内部から中継基板77への方向には信号を通過させない)信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。

中継基板77には、主基板31から入力された信号を演出制御基板80に向かう方向にしか通過させない(演出制御基板80から中継基板77への方向には信号を通過させない)信号方向規制手段としての単方向性回路74が搭載されている。単方向性回路として、例えばダイオードやトランジスタが使用される。図5には、ダイオードが例示されている。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路である出力ポート571を介して主基板31から演出制御コマンドおよび演出制御INT信号が出力されるので、中継基板77から主基板31の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継基板77からの信号は主基板31の内部(遊技制御用マイクロコンピュータ560側)に入り込まない。なお、出力ポート571は、図3に示されたI/Oポート部57の一部である。また、出力ポート571の外側(中継基板77側)に、さらに、単方向性回路である信号ドライバ回路が設けられていてもよい。

また、演出制御用CPU101は、操作ボタン120からの検出信号を入力ポートを介して入力し、入力した検出信号にもとづいて所定の遊技演出を行う。

さらに、演出制御用CPU101は、出力ポート105を介してランプドライバ基板35に対してランプを駆動する信号を出力する。また、演出制御用CPU101は、出力ポート104を介して音声出力基板70に対して音番号データを出力する。

ランプドライバ基板35において、ランプを駆動する信号は、入力ドライバ351を介してランプドライバ352に入力される。ランプドライバ352は、ランプを駆動する信号を増幅して天枠ランプ28a、左枠ランプ28b、右枠ランプ28cなどの枠側に設けられている各ランプに供給する。また、遊技盤側に設けられている装飾ランプ25に供給する。

音声出力基板70において、音番号データは、入力ドライバ702を介して音声合成用IC703に入力される。音声合成用IC703は、音番号データに応じた音声や効果音を発生し増幅回路705に出力する。増幅回路705は、音声合成用IC703の出力レベルを、ボリューム706で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ27に出力する。音声データROM704には、音番号データに応じた制御データが格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定期間(例えば演出図柄の変動期間)における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

図6は、情報端子盤34の構成例を示すブロック図である。図6に示す例では、情報端子盤34には、ケーブル343およびコネクタ341を介して主基板31から信号が入力される。そして、ケーブル343を介して入力された信号は、ドライバ回路345、コネクタ347およびケーブル349を介して、例えばホールコンピュータに対して出力される。

図7および図8は、遊技制御手段における出力ポートの割り当ての例を示す説明図である。図7に示すように、出力ポート0は、払出制御基板37に送信される払出指令信号(賞球個数信号、賞球REQ信号)および電源確認信号の出力ポートである。賞球個数信号のハイレベル「1」がオン状態に対応し、電源確認信号のハイレベル「1」がオン状態(電力供給が行われている状態)に対応する。また、賞球REQ信号のローレベル「0」がオン状態(払出要求が行われている状態)に対応する。

出力ポート1から、大入賞口を開閉する可変入賞球装置20を開閉するためのソレノイド(大入賞口扉ソレノイド)21および可変入賞球装置15を開閉するためのソレノイド(普通電動役物ソレノイド)16に対する駆動信号が出力される。

図8に示すように、出力ポート2,3は、情報端子盤34(を介してホールコンピュータ)に出力される信号の出力ポートである。なお、出力ポート2,3から出力される信号は、図6に示すコネクタ341から情報端子盤34に入力される。出力ポート2から、始動口1信号、図柄確定回数2信号、図柄確定回数1信号、大当り1信号、大当り2信号、時短信号、大当り4信号、大当り3信号が出力される。なお、出力ポート2から出力される信号は、遊技制御処理の実行中に発生する制御情報の信号である。

また、出力ポート3から、異常信号、賞球情報信号(賞球信号、払出情報ともいう。)が出力される。なお、この実施の形態では、大入賞口や第2始動入賞口14への異常入賞を検出した場合や、大入賞口への磁気異常を検出した場合、遊技機の振動異常状態を検出した場合、大入賞口の異常開放を検出した場合に異常信号が出力される。また、賞球情報信号は、払出制御基板37から主基板31に入力された信号である。

なお、出力ポート1〜3は、図3に示されたI/Oポート部57の一部である。また、信号がオン状態になっているときが、「信号が出力されている」状態に相当する。

図9は、遊技制御手段における入力ポートのビット割り当ての例を示す説明図である。図9に示すように、入力ポート0のビット0〜7には、それぞれ、カウントスイッチ23、ゲートスイッチ32a、入賞口スイッチ39a,30a,29a,33a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aの検出信号が入力される。

また、入力ポート1のビット0〜3には、それぞれ、払出制御基板37からの賞球カウント信号、満タン信号、球切れ信号、払出エラー信号が入力される。賞球カウント信号のハイレベル「1」はオン状態(払出個数カウントスイッチ301がオンした状態)に対応する。満タン信号のハイレベル「1」はオン状態(満タンスイッチ48がオンした状態)に対応する。球切れ信号のハイレベル「1」はオン状態(球切れスイッチ187がオンした状態)に対応する。払出エラー信号のハイレベル「1」はオン状態(払出エラーが生じた状態)に対応する。

また、入力ポート1のビット5には、大入賞口に設けられた磁気センサ90からの磁気検出信号が入力される。磁気検出信号のハイレベル「1」はオン状態(磁気センサ90が磁気異常を検出してオンした状態)に対応する。入力ポート1のビット6には、遊技機に取り付けられた振動センサ91からの振動検出信号が入力される。振動検出信号のハイレベル「1」はオン状態(振動センサ91が振動異常状態を検出してオンした状態)に対応する。入力ポート1のビット7には、大入賞口に設けられた開放検出センサ92からの大入賞口開信号が入力される。大入賞口開信号のハイレベル「1」はオン状態(開放検出センサ92が大入賞口の開放状態を検出してオンした状態)に対応する。

入力ポート2のビット0,1には、それぞれ、電源基板からの電源断信号およびクリアスイッチの検出信号(クリア信号)が入力される。電源断信号は、電源基板に搭載されている電源監視回路が所定電圧の低下を検出したときに出力する信号である。クリアスイッチは遊技店員等が操作可能なスイッチあり、RAM55を初期化したいときに操作されるスイッチである。入力ポート2のビット2には、払出制御基板37からの賞球BUSY信号が入力される。賞球BUSY信号は、賞球払出が行われているときに出力される信号である。なお、入力ポート0〜2は、図3に示されたI/Oポート部57の一部である。また、信号がオン状態になっているときが、「信号が入力されている」状態に相当する。

なお、図7〜図9に示された「論理」と逆の論理を用いてもよい。例えば、1がオン状態である入力信号を0をオン状態である入力信号にしてもよい。なお、図7〜図9に示されたポート(出力ポート、入力ポート)は、一時にアクセス可能なポート、すなわち、同一割込みでアクセス可能なポートである。

図10は、情報端子盤の内部構成を示す回路図である。図10に示す情報端子盤34において、左側のコネクタCNは、図6に示した主基板31からの信号を伝達するケーブル343を接続するためのコネクタ341に相当し、右側のコネクタCN1〜CN11は、図6に示したホールコンピュータに対して信号を伝達するケーブル349を接続するためのコネクタ347に相当する。また、半導体リレー(PhotoMOSリレー)PC1〜PC11は、図6に示したドライバ回路345に相当する。

主基板31からのケーブル343がコネクタCNに接続されることにより、主基板31(遊技制御用マイクロコンピュータ560)から各種信号が情報端子盤34に入力される。具体的には、コネクタCNの端子「2」に始動口1信号が入力され、コネクタCNの端子「3」に図柄確定回数2信号が入力され、コネクタCNの端子「4」に図柄確定回数1信号が入力され、コネクタCNの端子「5」に大当り1信号が入力され、コネクタCNの端子「6」に大当り2信号が入力され、コネクタCNの端子「7」に時短信号が入力され、コネクタCNの端子「8」に大当り4信号が入力され、コネクタCNの端子「9」に大当り3信号が入力され、コネクタCNの端子「10」に異常信号が入力され、コネクタCNの端子「11」に賞球情報信号が入力される。

図10に示すように、情報端子盤34では、コネクタCNの端子「1」に基準電位の信号線が接続され、その信号線が分岐して、各々の半導体リレーPC1〜PC10の入力端子「1」に接続されている。また、コネクタCNの端子「2」〜「11」に接続された信号線は、それぞれ、1KΩの抵抗R1〜R10を介して半導体リレーPC1〜PC10の入力端子「2」に接続されている。また、半導体リレーPC1〜PC10の出力端子「4」に接続された信号線は、それぞれ、コネクタCN1〜CN10の端子「1」に接続されている。また、半導体リレーPC1〜PC10の出力端子「3」に接続された信号線は、それぞれ、コネクタCN1〜CN10の端子「2」に接続されている。

一方、図10に示すように、ドア開放信号については、ドア開放スイッチ154,155からの検出信号(ドア開放信号)が、主基板31のバックアップ電源回路506を経由して情報端子盤34に入力される。そして、情報端子盤34に搭載された半導体リレーPC11に入力される。図10に示すように、半導体リレーPC11の入力端子「2」には、主基板31のバックアップ電源回路506を経由して基準電位の信号線が接続されている。また、半導体リレーPC11の入力端子「1」には、主基板31のバックアップ電源回路506を経由してグランド線が接続されている。また、半導体リレーPC11の出力端子「4」に接続された信号線は、コネクタCN11の端子「1」に接続されている。また、半導体リレーPC11の出力端子「3」に接続された信号線は、コネクタCN11の端子「2」に接続されている。なお、この実施の形態では、主基板31のバックアップ電源回路506の基準電位の入力側に逆流防止用のダイオード506aが設けられていることによって、情報端子盤34に設けられている半導体リレーPC11以外の各回路や各回路素子に、バックアップ電源505からの電流が逆流して供給されることを防止している。なお、この実施の形態では、「ドア開放スイッチ154,155からのドア開放信号が入力される」などの表現を用いているが、具体的には、図10の回路図に示すように、ドア開放スイッチ154,155のいずれか一方または両方がオン状態(通電状態)となると、ドア開放スイッチ154,155のいずれか一方または両方からの検出信号が主基板31のバックアップ電源回路506を経由して情報端子盤34に入力された状態となる。

半導体リレーPC1〜PC11では、入力端子に信号電流が流れると、入力側の発光素子(LED)が発光する。発光された光は、LEDと対向に設けられた光電素子(太陽電池)に透明シリコンを通って照射される。光を受けた光電素子は、光の量に応じて電圧に交換し、この電圧は制御回路を通って出力部のMOSFETゲートを充電する。光電素子より供給されるMOSFETゲート電圧が設定電圧値に達すると、MOSFETが導通状態になり、負荷をオンさせる。入力端子の信号電流が切れると、発光素子(LED)の発光が止まる。LEDの発光が止まると、光電素子の電圧が下がり、光電素子から供給される電圧が下がると制御回路により、MOSFETのゲート負荷を急速に放電させる。この制御回路によりMOSFETが非導通状態になり、負荷をオフさせる。

以上のような半導体リレーPC1〜PC11の動作により、入力側のコネクタCNから入力された信号およびドア開放スイッチ154,155からのドア開放信号が出力側のコネクタCN1〜CN11に伝達され、ホールコンピュータに対して出力される。具体的には、コネクタCN1から始動口1信号が出力され、コネクタCN2から図柄確定回数2信号が出力され、コネクタCN3から図柄確定回数1信号が出力され、コネクタCN4から大当り1信号が出力され、コネクタCN5から大当り2信号が出力され、コネクタCN6から時短信号が出力され、コネクタCN7から大当り4信号が出力され、コネクタCN8から大当り3信号が出力され、コネクタCN9から異常信号が出力され、コネクタCN10から賞球情報信号が出力され、コネクタCN11からドア開放信号が出力される。

なお、この実施の形態では、図10に示すように、大入賞口や第2始動入賞口14への異常入賞、大入賞口周辺の磁気異常、遊技機の振動異常状態、大入賞口の異常開放を検出した場合に、共通のコネクタCN9を用いて異常信号が出力される。そのため、ホールコンピュータなどの外部装置に情報を出力するための機構の部品数の増加や配線作業の複雑化を防ぐことができる。

上記のように、半導体リレーPC1〜PC11を情報端子盤34に設けたことにより、外部から遊技機内部への信号入力を防止することができ、その結果、不正行為を確実に防止することができる。なお、上記の例では、情報端子盤34に半導体リレーPC1〜PC11を設けていたが、半導体リレーPC1〜PC11ではなく、機械式のリレー等の他のリレー素子であってもよい。

また、この実施の形態では、ドア開放スイッチ154,155からのドア開放信号を主基板31のバックアップ電源回路506を経由して情報端子盤34に入力するので、遊技機の電源が切られている場合であっても、バックアップ電源回路506が搭載するバックアップ電源505の電源がドア開放スイッチ154,155および情報端子盤34の半導体リレーPC11に供給され、ドア開放信号が出力側のコネクタ11に伝達されて、ホールコンピュータに対して出力される。

また、この実施の形態では、ドア開放スイッチ154,155は、ドア(ガラス扉枠2や機構板)や遊技枠が開放されていないときにはオフ状態(非通電状態)であり、開放されているときには通電状態となってオン状態となる。そのため、ドアや遊技枠が開放されていないときにオン状態であり開放されているときにオフ状態となるようにドア開放スイッチ154,155を構成する場合と比較して、消費電力を低減することができる。なお、ドア開放スイッチ154,155として、ドア(ガラス扉枠2や機構板)や遊技枠が開放されていないときにはオン状態(通電状態)であり、開放されているときには非通電状態となってオフ状態となるものを用いてもよい。

図11は、大入賞口の近傍に設置された開放検出センサ92が、大入賞口が開放されたことを検出する構成を示す説明図である。なお、開放検出センサ92は、発光部92aと、当該発光部92aに対向する向きに設置され、発光部92aが発した光を受光する受光部92bとを備えているとして説明する。

図11(A)は、特別可変入賞球装置20が、閉鎖状態であることを示している。図11(A)に示すように、ソレノイド21のソレノイドアーム21bは、スプリング21cによって、当該ソレノイド21の本体から離れる方向に押し出された位置で停止している。また、軸140aを中心に回転するリンク130は、凸部130a,130b,130cを有し、凸部130bの端部でソレノイドアーム21bに連結されている。そして、図11(A)に示すように、特別可変入賞球装置20の扉の端部に設けられた凸部20aが、リンク130の凸部130aと凸部130cとによって、特別可変入賞球装置20が閉鎖状態となる位置で係止されている。

そして、図11(A)に示すように、特別可変入賞球装置20の閉鎖状態では、リンク130に設けられた凸部130aが、開放検出センサ92の発光部92aと受光部92bとの間に位置する。したがって、開放検出センサ92の受光部92bは、発光部92aが発した光を受光できない。開放検出センサ92の受光部92bは、発光部92aが発した光を受光できない場合には、大入賞口開信号を出力しない。

そして、ソレノイド21が通電された場合に、プランジャ21aに結合されたソレノイドアーム21bは、ソレノイド21の本体に近づく方向に移動する。ソレノイドアーム21bがソレノイド21の本体に近づく方向に移動すると、凸部130bの端部でソレノイドアーム21bに連結されているリンク130は、軸140aを中心に回転し、凸部130aが、特別可変入賞球装置20の扉の端部に設けられた凸部20aを押上げて、特別可変入賞球装置20を開放するように、当該特別可変入賞球装置20を軸140bを中心に回転させる。

そして、図11(B)に示すように、特別可変入賞球装置20の開放状態で、リンク130に設けられた凸部130aは、開放検出センサ92の発光部92aと受光部92bとの間に位置せず、開放検出センサ92の受光部92bは、発光部92aが発した光を受光することができる。開放検出センサ92の受光部92bは、発光部92aが発した光を受光した場合に、大入賞口開信号を出力する。

なお、特別可変入賞球装置20が開放状態であるか否かは他の方法で検出してもよい。具体的には、例えば、特別可変入賞球装置20の開放状態で、リンク130に設けられた凸部のいずれかによって押下される位置に設置されたスイッチによって、特別可変入賞球装置20が開放状態であるか否かを検出してもよい。また、例えば、特別可変入賞球装置20の開放状態で、ソレノイドアーム21bによって押下される位置に設置されたスイッチによって、特別可変入賞球装置20が開放状態であるか否かを検出してもよい。また、開放検出センサ92が反射型のフォトセンサによって実現されてもよい。また、開放検出センサ92が、他の位置(具体的には、例えば、特別可変入賞球装置20の天面)に設置されていてもよい。つまり、開放検出センサ92は、特別可変入賞球装置20が物理的に開放したことを検出できるのであれば、設置される場所やセンサの種類はどのようなものであってもよい。なお、遊技球が開放検出センサ92に衝突して当該開放検出センサ92が破損することを防止するため、本実施の形態の説明で図11に例示したように、開放検出センサ92は、直接遊技球に接触しない場所に設けられることが好ましい。

次に、遊技機の動作について説明する。図12は、主基板31における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理を示すフローチャートである。なお、ルーチンとは、プログラムにおいて、特定の処理を実行するための命令(コード)の集まりのことである。ある処理を行うための一連の命令を手順として記述したプロシージャや、与えられた情報に演算処理を加えて処理の結果を返す機能であるファンクション(関数)などがルーチンに分類される。特に個別のプログラムコードとして独立していなくても、ある分量のコードが特定の処理のために集中して配置されていれば、その部分はルーチンであるとみなすことができる。ルーチンはプログラム内での立場によって大きく2つに分けられ、プログラムを開始する際に最初に呼び出され、プログラム全体の進行を管理するルーチンを「メインルーチン」、プログラムの実行中に他のルーチンから呼び出されて動作するルーチンを「サブルーチン」と呼ぶ。

遊技機に対して電源が投入され電力供給が開始されると、リセット信号が入力されるリセット端子の入力レベルがハイレベルになり、遊技制御用マイクロコンピュータ560(具体的には、CPU56)は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップS1以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、CPU56は、まず、必要な初期設定を行う。

初期設定処理において、CPU56は、まず、割込禁止に設定する(ステップS1)。次に、割込モードを割込モード2に設定し(ステップS2)、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する(ステップS3)。そして、内蔵デバイスの初期化(内蔵デバイス(内蔵周辺回路)であるCTC(カウンタ/タイマ)およびPIO(パラレル入出力ポート)の初期化など)を行った後(ステップS4)、RAMをアクセス可能状態に設定する(ステップS5)。なお、割込モード2は、CPU56が内蔵する特定レジスタ(Iレジスタ)の値(1バイト)と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ(1バイト:最下位ビット0)とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。

次いで、CPU56は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ(例えば、電源基板に搭載されている。)の出力信号の状態を確認する(ステップS6)。その確認においてオンを検出した場合には、CPU56は、通常の初期化処理を実行する(ステップS10〜S15。S44,S45を含む。)。

クリアスイッチがオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したときにバックアップRAM領域のデータ保護処理(例えばパリティデータの付加等の電力供給停止時処理)が行われたか否か確認する(ステップS7)。そのような保護処理が行われていないことを確認したら、CPU56は初期化処理を実行する。バックアップRAM領域にバックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバックアップRAM領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。

電力供給停止時処理が行われたことを確認したら、CPU56は、バックアップRAM領域のデータチェックを行う(ステップS8)。この実施の形態では、データチェックとしてパリティチェックを行う。よって、ステップS8では、算出したチェックサムと、電力供給停止時処理で同一の処理によって算出され保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップRAM領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果(比較結果)は正常(一致)になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップRAM領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理を実行する。

チェック結果が正常であれば、CPU56は、遊技制御手段の内部状態と演出制御手段等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理(ステップS41〜S43の処理)を行う。具体的には、ROM54に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS41)、バックアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域(RAM55内の領域)に設定する(ステップS42)。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化データが設定されている。ステップS41およびS42の処理によって、作業領域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化してはならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ(特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグ、合算保留記憶数カウンタの値、時短回数カウンタの値など)、出力ポートの出力状態が保存されている領域(出力ポートバッファ)、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分などである。

また、CPU56は、電力供給復旧時の初期化コマンドとしての停電復旧に関するコマンドを送信する(ステップS43)。そして、ステップS14に移行する。ここで、停電復旧に関するコマンドとしては、停電復旧画面を表示することを指定する停電復旧指定コマンド、停電発生時の遊技状態を指定する停電時遊技状態指定コマンド、停電発生時の合算保留記憶数を指定する合算保留記憶数指定コマンドが設けられている。なお、合算保留記憶数指定コマンドを送信する代わりに、第1保留記憶数をカウントする第1保留記憶数カウンタの値にもとづいて、第1保留記憶数を指定するコマンド(第1保留記憶数指定コマンド)を送信し、第2保留記憶数をカウントする第2保留記憶数カウンタの値にもとづいて、第2保留記憶数を指定するコマンド(第2保留記憶数指定コマンド)を送信するようにしてもよい。また、第1保留記憶数カウンタの値や第2保留記憶数カウンタの値が0のときは、それらのコマンドを送信しないようにしてもよい。

なお、この実施の形態では、バックアップフラグとチェックデータとの双方を用いてバックアップRAM領域のデータが保存されているか否か確認しているが、いずれか一方のみを用いてもよい。すなわち、バックアップフラグとチェックデータとのいずれかを、遊技状態復旧処理を実行するための契機としてもよい。

初期化処理では、CPU56は、まず、RAMクリア処理を行う(ステップS10)。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ(例えば大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM55の全領域を初期化せず、所定のデータ(例えば大当り種別決定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)をそのままにしてもよい。また、ROM54に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS11)、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する(ステップS12)。

ステップS11およびS12の処理によって、例えば、普通図柄判定用乱数カウンタ、普通図柄判定用バッファ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグ、賞球中フラグ、球切れフラグ、払出停止フラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。

また、CPU56は、サブ基板(主基板31以外のマイクロコンピュータが搭載された基板。)を初期化するための初期化指定コマンド(遊技制御用マイクロコンピュータ560が初期化処理を実行したことを示すコマンドでもある。)をサブ基板に送信する(ステップS13)。例えば、演出制御用マイクロコンピュータ100は、初期化指定コマンドを受信すると、演出表示装置9において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示、すなわち初期化報知を行う。

さらに、CPU56は、異常報知禁止フラグをセットするとともに(ステップS44)、禁止期間タイマに禁止期間値に相当する値を設定する(ステップS45)。禁止期間値は、後述する異常入賞の報知を禁止する期間を示す値である。また、異常報知禁止フラグは、異常入賞の報知が禁止されていることを示すフラグであり、禁止期間タイマがタイムアウトするまでセット状態に維持される。よって、演出表示装置9において初期化報知が開始されてから所定期間は、異常入賞の報知の開始が禁止される。

また、CPU56は、乱数回路503を初期設定する乱数回路設定処理を実行する(ステップS14)。CPU56は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行することによって、乱数回路503にランダムRの値を更新させるための設定を行う。

そして、ステップS15において、CPU56は、所定時間(例えば2ms)毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行なう。すなわち、初期値として例えば2msに相当する値が所定のレジスタ(時間定数レジスタ)に設定される。この実施の形態では、2ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

初期化処理の実行(ステップS10〜S15)が完了すると、CPU56は、メイン処理で、表示用乱数更新処理(ステップS17)および初期値用乱数更新処理(ステップS18)を繰り返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し(ステップS16)、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する(ステップS19)。この実施の形態では、表示用乱数とは、変動パターンを決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。この実施の形態では、初期値用乱数とは、普通図柄に関して当りとするか否か決定するための乱数を発生するためのカウンタ(普通図柄当り判定用乱数発生カウンタ)等の、カウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理(遊技制御用マイクロコンピュータ560が、遊技機に設けられている演出表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう)において、普通図柄当り判定用乱数のカウント値が1周(普通図柄当り判定用乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと)すると、そのカウンタに初期値が設定される。

タイマ割込が発生すると、CPU56は、図13に示すステップS20〜S35のタイマ割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か(オン状態になったか否か)を検出する電源断検出処理を実行する(ステップS20)。電源断信号は、例えば電源基板に搭載されている電圧低下監視回路が、遊技機に供給される電源の電圧の低下を検出した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、CPU56は、電源断信号が出力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップRAM領域に保存するための電力供給停止時処理を実行する。次いで、入力ドライバ回路58を介して、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、カウントスイッチ23、および入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aの検出信号を入力し、それらの状態判定を行う(スイッチ処理:ステップS21)。

次に、CPU56は、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄表示器10、第1特別図柄保留記憶表示器18a、第2特別図柄保留記憶表示器18b、普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う表示制御処理を実行する(ステップS22)。第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび普通図柄表示器10については、ステップS33,S34で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制御を実行する。

また、CPU56は、各種異常状態を検出した場合に異常報知を行わせるための処理を行う(ステップS23:異常報知処理)。この実施の形態では、正規の時期以外の時期において大入賞口や第2始動入賞口14に遊技球が入賞したことを検出した場合に異常入賞の報知を行わせる。また、この実施の形態では、大入賞口への磁気異常を検出した場合や、遊技機の振動異常状態を検出した場合、大入賞口の異常開放状態を検出した場合に異常報知を行わせる。

次に、遊技制御に用いられる大当り図柄決定用の乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う(判定用乱数更新処理:ステップS24)。CPU56は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う(初期値用乱数更新処理,表示用乱数更新処理:ステップS25,S26)。

図14は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。

(1)MR1:第1特別図柄および第2特別図柄のはずれ図柄(停止図柄)を決定する(はずれ図柄決定用)

(2)MR2:大当りを発生させるときの大当りの種別(「通常」「第1確変」「第2確変」「第3確変」「突確」)を決定する(大当り種別決定用)

(3)MR3:演出図柄(第1特別図柄および第2特別図柄)の変動パターン(変動時間)を決定する(変動パターン決定用)

(4)MR4:普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する(普通図柄当り判定用)

(5)MR5:MR4の初期値を決定する(MR4初期値決定用)

図13に示された遊技制御処理におけるステップS24では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、(2)の大当り種別決定用乱数、および(4)の普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウントアップ(1加算)を行う。すなわち、それらが判定用乱数であり、それら以外の乱数が表示用乱数または初期値用乱数である。なお、遊技効果を高めるために、上記(1)〜(5)の乱数以外の乱数も用いるようにしてもよい。例えば、大当り種別決定用乱数の初期値を決定するためのMR2初期値用乱数を設けてもよい。そして、MR4初期値用乱数に加えてMR2初期値用乱数もステップS18,S25の初期値用乱数更新処理で更新するようにしてもよい。そのようにすれば、大当り決定時の大当り種別(特別図柄の大当り図柄)をよりランダムに決定することができ、特に確変図柄(例えば、「7」)や突然確変図柄(例えば、「5」)をよりランダムに発生させることができる。そのため、確変大当りをよりランダムに発生させることができ、遊技の興趣を高めることができる。また、この実施の形態では、大当り判定用乱数は遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されたハードウェア(乱数回路503)が生成する乱数であるが、大当り判定用乱数として、遊技制御用マイクロコンピュータ560によってプログラムにもとづいて生成されるソフトウェア乱数を用いてもよい。なお、乱数回路503を遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵させずに、遊技制御用マイクロコンピュータ560とは別の回路であってもよい(遊技制御用マイクロコンピュータ560の外付けであってもよい)。

また、この実施の形態では、第1特別図柄の変動に関しても第2特別図柄の変動に関しても図14に示された乱数(特に、MR1,MR2,MR3)を用いるが、第1特別図柄の変動に関する乱数と第2特別図柄の変動に関する乱数とを別にしてもよい。

さらに、CPU56は、特別図柄プロセス処理を行う(ステップS27)。特別図柄プロセス処理では、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

次いで、普通図柄プロセス処理を行う(ステップS28)。普通図柄プロセス処理では、CPU56は、普通図柄表示器10の表示状態および可変入賞球装置15の開閉状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送出する処理を行う(演出制御コマンド制御処理:ステップS29)。

さらに、CPU56は、例えばホールコンピュータに出力される信号(具体的には、出力ポート2から出力される始動口1信号、図柄確定回数2信号、図柄確定回数1信号、大当り1信号、大当り2信号、時短信号、大当り4信号、大当り3信号)を出力する情報出力処理を行う(ステップS30)。

また、CPU56は、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、カウントスイッチ23および入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aの検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する(ステップS31)。具体的には、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、カウントスイッチ23および入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aのいずれかがオンしたことにもとづく入賞検出に応じて、払出制御基板37に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータに賞球個数を示す払出制御コマンド(賞球個数信号)を出力する。払出制御用マイクロコンピュータは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置97を駆動する。

この実施の形態では、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域(出力ポートバッファ)が設けられているのであるが、CPU56は、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域におけるソレノイドのオン/オフに関する内容を出力ポートに出力する(ステップS32:出力処理)。

また、CPU56は、後述する変動パターン設定処理でセットされる開始フラグや特別図柄プロセスフラグの値に応じて、特別図柄の演出表示を行うための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する特別図柄表示制御処理を行う(ステップS33)。CPU56は、例えば、特別図柄プロセス処理で開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、変動速度が1コマ/0.2秒であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値を+1する。なお、開始フラグおよび終了フラグを用いずに、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値にもとづいて表示制御データの値を更新するようにしてもよい。例えば、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値が変動パターン設定処理に対応した値(この実施の形態では1)となると、特別図柄プロセスフラグの値が特別図柄停止処理に対応した値(この実施の形態では4)となるまで、0.2秒が経過する毎に表示制御データの値を+1するようにしてもよい。また、CPU56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップS22において駆動信号を出力することによって、第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bにおける第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示を実行する。

なお、CPU56は、例えば、後述する特別図柄ポインタを確認し、第1特別図柄と第2特別図柄のうち特別図柄ポインタが示す特別図柄に対応する方の特別図柄表示器8a,8bにおける可変表示を実行する。

さらに、CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行うための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する普通図柄表示制御処理を行う(ステップS34)。CPU56は、例えば、普通図柄の変動に関する開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、普通図柄の変動速度が0.2秒ごとに表示状態(「○」および「×」)を切り替えるような速度であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値(例えば、「○」を示す1と「×」を示す0)を切り替える。なお、開始フラグおよび終了フラグを用いずに、CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値にもとづいて表示制御データの値を切り替えるようにしてもよい。例えば、普通図柄プロセス処理において、CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値にもとづいて、ゲート通過記憶数を確認して普通図柄を当りとするか否かや普通図柄の停止図柄を決定する普通図柄通常処理、普通図柄の変動中の各種処理を実行する普通図柄変動処理、普通図柄を停止表示する普通図柄停止処理、普通図柄が当りとなった後に普通電動役物(可変入賞球装置15)の開閉制御を行う普通電動役物作動処理を実行する。この場合、例えば、CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値が普通図柄変動処理に対応した値(例えば1)となると、普通図柄プロセスフラグの値が普通図柄停止処理に対応した値(例えば2)となるまで、0.2秒が経過する毎に表示制御データの値を+1するようにしてもよい。また、CPU56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップS22において駆動信号を出力することによって、普通図柄表示器10における普通図柄の演出表示を実行する。

その後、割込許可状態に設定し(ステップS35)、処理を終了する。

以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は2ms毎に起動されることになる。なお、遊技制御処理は、タイマ割込処理におけるステップS21〜S34(ステップS30を除く。)の処理に相当する。また、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。

図15は、大当り判定テーブルおよび大当り種別決定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、0〜65535の数値範囲内で更新されるランダムR(大当り判定用乱数)と比較される大当り判定値および小当り判定値が設定されているテーブルである(図15(A)(B))。大当り判定テーブルには、通常状態または時短状態において用いられる通常時大当り判定テーブル(図15(A)参照)と、確変状態において用いられる確変時大当り判定テーブル(図15(B)参照)とがある。図15(A),(B)の左欄に記載されている数値が大当り判定値および小当り判定値である。CPU56は、ランダムRの値と大当り判定値とを比較し、ランダムRの値がいずれかの大当り判定値と一致すると、大当りとすることに決定する。また、CPU56は、ランダムRの値と小当り判定値とを比較し、ランダムRの値がいずれかの小当り判定値と一致すると、小当りとすることに決定する。

また、大当り種別決定テーブルとは、大当り種別決定用乱数(MR2)と比較される各大当り種別(「通常」「第1確変」「第2確変」「第3確変」「突確」)に割り振られる判定値が設定されているテーブルである(図15(C))。ランダムRにもとづいて大当りとすることに決定された場合には、大当り種別決定用乱数にもとづいて大当り種別が決定される。

ここで、「通常」は、図柄の変動停止時に非確変図柄(カス図柄)が導出表示されることにより発生する通常大当り(非確変大当り)を意味する。「第1確変」は、図柄の変動停止時に確変図柄が導出表示されることにより発生する確変大当り(第1確変大当り)を意味する。「第2確変」は、図柄の変動中に非確変図柄が仮停止された後に、変動中昇格演出が実行されることにより発生する確変大当り(第2確変大当り)を意味する。「第3確変」は、図柄の変動停止時に非確変図柄が導出表示されるが、大当り遊技中の所定のタイミングにおいて大当り中昇格演出が実行されることにより発生する確変大当り(第3確変大当り)を意味する。「突確」は2ラウンドの突然確変大当りを意味する。

大当り種別と特別図柄の大当り図柄とは対応している。具体的には、大当り種別として「通常大当り」が決定されたときは、特別図柄の停止図柄(確定特別図柄)が「3」となる。大当り種別として「確変大当り(第1確変大当り、第2確変大当り、第3確変大当り)」が決定されたときは、特別図柄の停止図柄(確定特別図柄)が「7」となる。大当り種別として「突然確変大当り」が決定されたときは、特別図柄の停止図柄(確定特別図柄)が「5」となる。なお、この実施の形態では、図15(C)に示すように、第1特別図柄用の大当り種別決定テーブルと、第2特別図柄用の大当り種別決定テーブルとは別々に設け、第2特別図柄用の大当り種別決定テーブルには、大当り種別「突確」に判定値が割り振られていない。したがって、第2始動入賞が発生にもとづき大当りが発生したときは、大当り種別として「突確」が決定されないことになる。ただし、第2始動入賞が発生にもとづき大当りが発生したときも、大当り種別として「突確」が決定されるように判定値を割り振るようにしてもよい。また、第1特別図柄用のテーブルと第2特別図柄用のテーブルに分けずに、一つの大当り種別決定テーブルを用いて第1特別図柄および第2特別図柄の大当り種別を決定するようにしもよい。

なお、ランダムRにもとづいて小当りとすることに決定された場合には、自動的に(大当り種別決定用乱数を用いることなく)特別図柄の停止図柄は「1」と決定される。また、ランダムRにもとづいてはずれとすることに決定された場合には、はずれ図柄決定用乱数にもとづいて特別図柄の停止図柄として「2」「4」「6」「8」「9」「−」のいずれかが決定される。

なお、飾り図柄の停止図柄は、2つのLEDのうち、いずれか一方が大当り図柄・小当り図柄(大当り・小当り共通の図柄)であり、他方がはずれ図柄である。また、演出図柄の停止図柄は、CPU56にて決定された表示結果(第1確変大当り、第2確変大当り、第3確変大当り、通常大当り、突然確変大当り、小当り、はずれ)を指定する表示結果特定コマンドにもとづいて演出制御用CPU101によって決定される。

このように、この実施の形態では、特別図柄および飾り図柄の変動表示の表示結果として、第1確変大当り、第2確変大当り、第3確変大当り、通常大当り、突然確変大当り、小当りまたははずれのいずれかに決定される。CPU56は、所定の時期に、乱数回路503のカウント値を抽出して抽出値を大当り判定用乱数値とするのであるが、大当り判定用乱数値が図15に示す大当り判定値または小当り判定値に一致すると、第1特別図柄および第2特別図柄に関して大当りまたは小当りとすることに決定する。

図16は、この実施の形態で用いられる変動パターンの一例を示す説明図である。図16において、「EXT」とは、2バイト構成の演出制御コマンドにおける2バイト目のEXTデータを示す。また、「時間」は特別図柄の変動時間(識別情報の可変表示期間)を示す。

この例では、各変動パターンは、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「はずれ図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「大当り図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「突然確変大当り図柄」となる場合の変動パターンと、特別図柄(演出図柄)の停止図柄が「小当り図柄」となる場合の変動パターンとが設けられている。

はずれの変動パターンとして、リーチを伴わない通常変動の変動パターンと、リーチを伴わない短縮変動の変動パターンと、ノーマルリーチ(単純なリーチ態様)を伴う変動パターンと、ロングリーチを伴う変動パターンと、スーパーリーチAを伴う変動パターンと、スーパーリーチBを伴う変動パターンと、スーパーリーチCを伴う変動パターンとが設けられている。

大当りの変動パターンとして、ノーマルリーチを伴う変動パターンと、ロングリーチを伴う変動パターンと、スーパーリーチAを伴う変動パターンと、スーパーリーチBを伴う変動パターンと、スーパーリーチCを伴う変動パターンと、スーパーリーチDを伴う変動パターンと、スーパーリーチDを伴う変動パターンとが設けられている。

突然確変大当りの変動パターンとして、突然確変用の特別変動の変動パターンのみ設けられている。また、小当り専用の変動パターンとして、小当り用の特別変動の変動パターンのみ設けられている。

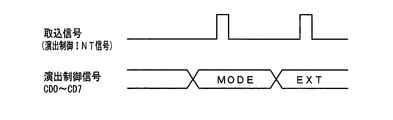

次に、遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出制御用マイクロコンピュータ100に対する制御コマンドの送出方式について説明する。図17は、主基板31から演出制御基板80に送信される演出制御コマンドの信号線を示す説明図である。図17に示すように、この実施の形態では、演出制御コマンドは、演出制御信号CD0〜CD7の8本の信号線で主基板31から中継基板77を介して演出制御基板80に送信される。また、主基板31と演出制御基板80との間には、取込信号(演出制御INT信号)を送信するための演出制御INT信号の信号線も配線されている。

この実施の形態では、演出制御コマンドは2バイト構成であり、1バイト目はMODE(コマンドの分類)を表し、2バイト目はEXT(コマンドの種類)を表す。MODEデータの先頭ビット(ビット7)は必ず「1」に設定され、EXTデータの先頭ビット(ビット7)は必ず「0」に設定される。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマンド形態を用いてもよい。例えば、1バイトや3バイト以上で構成される制御コマンドを用いてもよい。

図18に示すように、演出制御コマンドの8ビットの演出制御コマンドデータは、演出制御INT信号に同期して出力される。演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出制御INT信号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって1バイトのデータの取り込み処理を開始する。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100から見ると、演出制御INT信号は、演出制御コマンドデータの取り込みの契機となる信号(取り込みの指示信号)に相当する。

演出制御コマンドは、演出制御用マイクロコンピュータ100が認識可能に1回だけ送出される。認識可能とは、この例では、演出制御INT信号のレベルが変化することであり、認識可能に1回だけ送出されるとは、例えば演出制御コマンドデータの1バイト目および2バイト目のそれぞれに応じて演出制御INT信号が1回だけパルス状(矩形波状)に出力されることである。なお、演出制御INT信号は図18に示された極性と逆極性であってもよい。

図19および図20は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図19に示す例において、コマンド80XX(H)は、特別図柄の可変表示に対応して飾り図柄表示器および演出表示装置9において可変表示される飾り図柄および演出図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド(変動パターンコマンド)である。なお、「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド80XX(H)のいずれかを受信すると、飾り図柄表示器および演出表示装置9において飾り図柄および演出図柄の可変表示を開始するように制御する。

コマンド8C01(H)〜8C07(H)は、大当り、小当りまたははずれのいずれとするか、および大当り遊技の種類(大当りの種別)を示す演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド8C01(H)〜8C07(H)の受信に応じて飾り図柄および演出図柄の表示結果を決定するので、コマンド8C01(H)〜8C07(H)を表示結果特定コマンドという。

コマンド8D01(H)は、第1特別図柄の可変表示(変動)を開始することを示す演出制御コマンド(第1図柄変動指定コマンド)である。コマンド8D02(H)は、第2特別図柄の可変表示(変動)を開始することを示す演出制御コマンド(第2図柄変動指定コマンド)である。第1図柄変動指定コマンドと第2図柄変動指定コマンドとを図柄変動指定コマンドと総称することがある。

コマンド8F00(H)は、飾り図柄および演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果(停止図柄)を導出表示することを示す演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)である。演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、飾り図柄および演出図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果を導出表示する。なお、この実施の形態では、第1特別図柄に対応する飾り図柄および演出図柄の変動表示を停止する場合と、第2特別図柄に対応する飾り図柄および演出図柄の変動表示を停止する場合とで共通の図柄確定指定コマンドを送信する場合を示すが、第1特別図柄に対応する変動表示を停止する場合と第2特別図柄に対応する変動表示を終了する場合とで別々の図柄確定指定コマンド(例えば、第1図柄確定指定コマンド、第2図柄確定指定コマンド)を送信するようにしてもよい。

コマンド9000(H)は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに送信される、初期画面を表示することを指定する演出制御コマンド(初期化指定コマンド:電源投入指定コマンド)である。コマンド9200(H)は、遊技機に対する電力供給が再開されたときに送信される、停電復旧画面を表示することを指定する演出制御コマンド(停電復旧指定コマンド)である。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに、バックアップRAMにデータが保存されている場合には、停電復旧指定コマンドを送信し、そうでない場合には、初期化指定コマンドを送信する。

なお、CPU56は、停電から復旧したときに電源バックアップされている遊技状態を示すフラグ(確変フラグ、時短フラグなど)を確認し、遊技状態に応じて異なる停電復旧画面を表示することを指定する停電復旧指定コマンドを送信するようにしてもよい。具体的には、停電から復旧したときの遊技状態が通常状態であればコマンド9200(H)が送信され、停電から復旧したときの遊技状態が確変状態であればコマンド9201(H)が送信され、停電から復旧したときの遊技状態が時短状態であればコマンド9202(H)が送信され、停電から復旧したときの遊技状態がチャンスモード状態であればコマンド9203(H)が送信されるようにしてもよい。この場合、演出制御用CPU101は、CPU56からの停電復旧指定コマンドにもとづいて遊技状態に応じて異なる停電復旧画面を演出表示装置9に表示する。

コマンド93XX(H)は、停電発生時の遊技状態を指定する停電時遊技状態指定コマンドである。CPU56は、停電から復旧したときに電源バックアップされている遊技状態を示すフラグ(確変フラグ、時短フラグなど)を確認し、遊技状態に応じた停電時遊技状態指定コマンドを送信する。なお、XXには、遊技状態に応じた値が設定される。具体的には、停電から復旧したときの遊技状態が通常状態であればコマンド9300(H)が送信され、停電から復旧したときの遊技状態が確変状態であればコマンド9301(H)が送信され、停電から復旧したときの遊技状態が時短状態であればコマンド9302(H)が送信され、停電から復旧したときの遊技状態がチャンスモード状態であればコマンド9303(H)が送信される。この場合、演出制御用CPU101は、CPU56からの停電時遊技状態指定コマンドにもとづいて遊技状態に応じた背景(背景画像、背景色など)を演出表示装置9に表示する。

コマンド9500(H)は、遊技状態が通常状態であるときの背景を表示することを指定する演出制御コマンド(通常状態背景指定コマンド)である。コマンド9501(H)は、遊技状態が確変状態であるときの背景を表示することを指定する演出制御コマンド(確変状態背景指定コマンド)である。コマンド9502(H)は、遊技状態が時短状態であるときの背景を表示することを指定する演出制御コマンド(時短状態背景指定コマンド)である。コマンド9503(H)は、遊技状態がチャンスモード状態であるときの背景を表示することを指定する演出制御コマンド(チャンスモード状態背景指定コマンド)である。なお、コマンド9500(H)〜9503(H)を背景指定コマンドという。

なお、CPU56がチャンスモード状態であるか否かを管理しない場合には、CPU56は遊技状態がチャンスモード状態であることを示すチャンスモード状態背景指定コマンド(9503(H))を送信する必要がない。

コマンド9F00(H)は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド(客待ちデモ指定コマンド)である。

図20に示す例において、コマンドA001〜A004(H)は、ファンファーレ画面を表示すること、すなわち大当り遊技(または小当り遊技)の開始を指定する演出制御コマンド(大当り開始指定コマンド:ファンファーレ指定コマンド)である。大当り開始指定コマンドには、大当りの種類に応じて、大当り開始1指定〜大当り開始4指定コマンドがある。なお、このうち、大当り開始1指定コマンドA001(H)は、通常大当り(非確変大当り)遊技の開始を指定する演出制御コマンドである。大当り開始2指定コマンドA002(H)は、小当り遊技の開始を指定する演出制御コマンドである。大当り開始3指定コマンドA003(H)は、確変大当り遊技の開始を指定する演出制御コマンドである。大当り開始4指定コマンドA004(H)は、突然確変大当り(2ラウンド大当り)遊技の開始を指定する演出制御コマンドである。

コマンドA1XX(H)は、XXで示す回数目(ラウンド)の大入賞口開放中の表示を示す演出制御コマンド(大入賞口開放中指定コマンド)である。A2XX(H)は、XXで示す回数目(ラウンド)の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマンド(大入賞口開放後指定コマンド)である。

コマンドA301(H)は、非確変大当り終了画面を表示すること、すなわち大当り遊技の終了を指定するとともに、非確変大当り(通常大当り)であったことを指定する演出制御コマンド(大当り終了1指定コマンド:エンディング1指定コマンド)である。コマンドA302(H)は、確変大当り終了画面を表示すること、すなわち大当り遊技の終了を指定するとともに、確変大当りであったことを指定する演出制御コマンド(大当り終了2指定コマンド:エンディング2指定コマンド)である。コマンドA303(H)は、突然確変大当り終了画面を表示すること、すなわち大当り遊技の終了を指定するとともに、突然確変大当りであったことを指定する演出制御コマンド(大当り終了3指定コマンド:エンディング3指定コマンド)である。なお、この実施の形態では、小当り終了画面を表示すること、すなわち小当り遊技の終了を指定する演出制御コマンドを設けていないが、そのようなコマンドを設けてもよい。

コマンドC000(H)は、第1始動入賞があったことを指定する演出制御コマンド(第1始動入賞指定コマンド)である。コマンドC100(H)は、第2始動入賞があったことを指定する演出制御コマンド(第2始動入賞指定コマンド)である。第1始動入賞指定コマンドと第2始動入賞指定コマンドとを、始動入賞指定コマンドと総称することがある。

コマンドC2XX(H)は、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計である合計数(合算保留記憶数)を指定する演出制御コマンド(合算保留記憶数指定コマンド)である。コマンドC2XX(H)における「XX」が、合算保留記憶数を示す。なお、この実施の形態では、合算保留記憶数指定コマンドコマンドC2XX(H)が遊技制御の実行中のみならず停電復旧時にも送信される(ステップS43参照)。コマンドC300(H)は、合算保留記憶数を1減算することを指定する演出制御コマンド(合算保留記憶数減算指定コマンド)である。この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、合算保留記憶数を減算する場合には合算保留記憶数減算指定コマンドを送信するが、合算保留記憶数減算指定コマンドを使用せず、合算保留記憶数を減算するときに、減算後の合算保留記憶数を合算保留記憶数指定コマンドで指定するようにしてもよい。

コマンドD001(H)は、大入賞口への異常入賞が発生したことを報知することを指示する演出制御コマンド(異常入賞報知指定コマンド)である。コマンドD002(H)は、第2始動入賞口14への異常入賞が発生したことを報知することを指示する演出制御コマンド(始動異常入賞報知指定コマンド)である。コマンドD003(H)は、大入賞口周辺において異常な磁気を検出したことを報知することを指示する演出制御コマンド(磁気異常報知指定コマンド)である。コマンドD004(H)は、遊技機において異常な振動を検出したことを報知することを指示する演出制御コマンド(振動異常報知指定コマンド)である。コマンドD005(H)は、大入賞口の異常開放を検出したことを報知することを指示する演出制御コマンド(異常開放報知指定コマンド)である。

演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)は、主基板31に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ560から上述した演出制御コマンドを受信すると、図19および図20に示された内容に応じて演出表示装置9の表示状態を変更したり、ランプの表示状態を変更したり、音声出力基板70に対して音番号データを出力したりする。

図19に示す例では、変動パターンコマンドおよび表示結果特定コマンドを、第1飾り図柄表示器9aでの識別情報の可変表示と第2飾り図柄表示器9bでの識別情報の可変表示とで共通に使用でき、第1飾り図柄表示器9aと第2飾り図柄表示器9bとを演出制御用マイクロコンピュータ100が制御するように構成されている場合に、遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されるコマンドの種類を増大させないようにすることができる。また、第1特別図柄および第2特別図柄の可変表示に伴って演出を行う演出表示装置9などの演出用部品を制御する際に、遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出制御用マイクロコンピュータ100に送信されるコマンドの種類を増大させないようにすることができる。

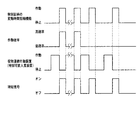

図21は、演出制御コマンドの送信タイミングの例を示す説明図である。図21(A)は、始動入賞(第1始動入賞または第2始動入賞)が生じたときの例を示す。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、第1始動入賞指定コマンド(または第2始動入賞指定コマンド)を送信した後、合算保留記憶数指定コマンドを続けて送信する。具体的には、タイマ割込にもとづく遊技制御処理で第1始動入賞指定コマンド(または第2始動入賞指定コマンド)を送信し、次いで、合算保留記憶数指定コマンドを送信する。

また、図21(B)に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、変動開始時に、背景指定コマンド、変動パターンコマンド、図柄変動指定コマンド、表示結果特定コマンドおよび合算保留記憶数減算指定コマンドを送信する。そして、可変表示時間が経過すると、図柄確定指定コマンドを送信する。

なお、これらのコマンドを送信する順序は図21(A)(B)に示す順序に限られるわけではなく、適宜変更することが可能である。

図22および図23は、ステップS20の電源断処理の一例を示すフローチャートである。電源断処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560(具体的には、CPU56)は、まず、電源断信号が出力されているか否か(オン状態になっているか否か)確認する(ステップS450)。オン状態でなければ、RAM55に形成されているバックアップ監視タイマの値を0クリアする(ステップS451)。オン状態であれば、バックアップ監視タイマの値を1増やす(ステップS452)。

次いで、バックアップ監視タイマの値が判定値(例えば2)と一致すれば(ステップS453)、CPU56は、入賞累積数カウンタをクリアする(ステップS453A)。入賞累積数カウンタは、特別可変入賞球装置20が開放状態以外の状態のときに大入賞口に入賞した遊技球の累積数をカウントするためのカウンタである。この実施の形態では、入賞累積数カウンタは、後述するように、大入賞口への異常入賞の判定を行う際に用いられる。

次いで、CPU56は、始動入賞累積数カウンタをクリアする(ステップS453B)。始動入賞累積数カウンタは、可変入賞球装置15が開放状態以外の状態のときに第2始動入賞口14に入賞した遊技球の累積数をカウントするためのカウンタである。この実施の形態では、始動入賞累積数カウンタは、後述するように、第2始動入賞口14への異常入賞の判定を行う際に用いられる。なお、この実施の形態では、可変入賞球装置15が開放状態である(第2始動入賞口14が開放状態であるともいう)とは、可変入賞球装置15が物理的に開いている状態のときと、可変入賞球装置15が物理的に閉鎖されてから所定のインターバル期間(例えば1秒)を経過するまでの状態とを含む。

次いで、CPU56は、大入賞口への異常入賞を検出したことを示す異常入賞検出フラグや、第2始動入賞口への異常入賞を検出したことを示す始動異常入賞検出フラグがセットされていれば、それらのフラグをリセットする(ステップS453C)。

次いで、CPU56は、ステップS454以降の電力供給停止時処理すなわち電力の供給停止のための準備処理を実行する。つまり、遊技の進行を制御する状態から遊技状態を保存させるための電力供給停止時処理(電源断時制御処理)を実行する状態に移行する。なお、「RAMに形成されている」とは、RAM内の領域であることを意味する。

バックアップ監視タイマと判定値とを用いることによって、判定値に相当する時間だけ電源断信号のオン状態が継続したら、電力供給停止時処理が開始される。すなわち、ノイズ等で一瞬電源断信号のオン状態が発生しても、誤って電力供給停止時処理が開始されるようなことはない。なお、バックアップ監視タイマの値は、遊技機への電力供給が停止しても、所定期間はバックアップ電源によって保存される。従って、メイン処理におけるステップS7では、バックアップ監視タイマの値が判定値と同じ値になっていることによって、電力供給停止時処理の処理結果が保存されていることを確認できる。

電力供給停止時処理において、CPU56は、パリティデータを作成する(ステップS454〜S463)。すなわち、まず、クリアデータ(00)をチェックサムデータエリアにセットし(ステップS454)、電力供給停止時でも内容が保存されるべきRAM領域の先頭アドレスに相当するチェックサム算出開始アドレスをポインタにセットする(ステップS455)。また、電力供給停止時でも内容が保存されるべきRAM領域の最終アドレスに相当するチェックサム算出回数をセットする(ステップS456)。

次いで、チェックサムデータエリアの内容とポインタが指すRAM領域の内容との排他的論理和を演算する(ステップS457)。演算結果をチェックサムデータエリアにストアするとともに(ステップS458)、ポインタの値を1増やし(ステップS459)、チェックサム算出回数の値を1減算する(ステップS460)。そして、ステップS457〜S460の処理を、チェックサム算出回数の値が0になるまで繰り返す(ステップS461)。

チェックサム算出回数の値が0になったら、CPU56は、チェックサムデータエリアの内容の各ビットの値を反転する(ステップS462)。そして、反転後のデータをチェックサムデータエリアにストアする(ステップS463)。このデータが、電源投入時にチェックされるパリティデータになる。次いで、RAMアクセスレジスタにアクセス禁止値を設定する(ステップS471)。以後、内蔵RAM55のアクセスができなくなる。

さらに、CPU56は、ROM54に格納されているポートクリア設定テーブルの先頭アドレスをポインタにセットする(ステップS472)。ポートクリア設定テーブルにおいて、先頭アドレスには処理数(クリアすべき出力ポートの数)が設定され、次いで、出力ポートのアドレスおよび出力値データ(クリアデータ:出力ポートの各ビットのオフ状態の値)が、処理数分の出力ポートについて順次設定されている。

CPU56は、ポインタが指すアドレスのデータ(すなわち処理数)をロードする(ステップS473)。また、ポインタの値を1増やし(ステップS474)、ポインタが指すアドレスのデータ(すなわち出力ポートのアドレス)をロードする(ステップS475)。さらに、ポインタの値を1増やし(ステップS476)、ポインタが指すアドレスのデータ(すなわち出力値データ)をロードする(ステップS477)。そして、出力値データを出力ポートに出力する(ステップS478)。その後、処理数を1減らし(ステップS479)、処理数が0でなければステップS474に戻る(ステップS480)。処理数が0であれば、すなわち、クリアすべき出力ポートを全てクリアしたら、タイマ割込を停止し(ステップS481)、ループ処理に入る。

以上の処理によって、電力供給が停止する場合には、ステップS454〜S481の電力供給停止時処理が実行され、電力供給停止時処理が実行されたことを示すデータ(判定値になっているバックアップ監視タイマのおよびチェックサム)がバックアップRAMへストアされ、RAMアクセスが禁止状態にされ、出力ポートがクリアされ、かつ、遊技制御処理を実行するためのタイマ割込が禁止状態に設定される。

また、CPU56は、遊技機への電力供給が停止されると(電源断確認信号がオン状態であることを確認すると)、入賞累積数カウンタおよび始動入賞累積数カウンタをクリアする。そのため、必要以上に長期間にわたる入賞数の累積を行わないようにし、大入賞口および第2始動入賞口14に対する不正行為による入賞異常を確実に検知することができる。また、遊技機の電源をオフにすることによって入賞累積数をクリアすることができ、異常報知のリセットを容易に行うことができる。

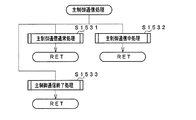

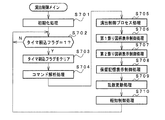

図24は、主基板31に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行する特別図柄プロセス処理(ステップS27)のプログラムの一例を示すフローチャートである。上述したように、特別図柄プロセス処理では特別図柄表示器8a,8bや大入賞口を制御するための処理が実行される。

特別図柄プロセス処理において、CPU56は、第1始動入賞口13(図1参照)に遊技球が入賞したことを検出するための第1始動口スイッチ13a、または第2始動入賞口14(図1参照)に遊技球が入賞したことを検出するための第2始動口スイッチ14aがオンしていたら、すなわち第1始動入賞または第2始動入賞が発生していたら、始動口スイッチ通過処理を実行する。具体的には、スイッチオンバッファのデータを読み出して、例えばレジスタやRAM55の所定領域にロードする(ステップS321)。そして、ロードした内容(ロードしたデータ)とC0(H)とのビット毎の論理積演算を行い演算結果が0でない場合には(ステップS322)、始動口スイッチ通過処理を実行する(ステップS1323)。そして、ステップS300〜S311のうちのいずれかの処理を行う。また、C0(H)は、スイッチオンバッファの第1始動口スイッチ13aおよび第2始動口スイッチ14aからの検出信号の入力ビットに対応する値である。

なお、この実施の形態では、スイッチ処理(ステップS21)で入力ポート0の内容をセットしたスイッチオンバッファの内容をロードする場合を示しているが、入力ポート0の内容を直接ロードするようにしてもよい。また、ノイズによる誤判定を防止するため、RAM55の所定領域に入力ポート0の内容が複数回のタイマ割込みに亘って設定されたときにスイッチオンとするフラグをセットし、そのフラグがセットされたときに始動口スイッチ通過処理を実行するようにしてもよい。また、ステップS322の処理を、ロードした内容(ロードしたデータ)のビット0〜5をマスク(0にすること)した後、00(H)との排他的論理和をとる演算に代えてもよい。

その後、ステップS300〜S311のいずれかの処理を実行する。ステップS300〜S311の処理は、以下のような処理である。

特別図柄通常処理(ステップS300):特別図柄プロセスフラグの値が0であるときに実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶数(始動入賞記憶数)を確認する。保留記憶数は保留記憶数カウンタのカウント値により確認できる。保留記憶数が0でない場合には、大当りとするか否か決定する。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS301に対応した値(この例では1)に更新する。

変動パターン設定処理(ステップS301):特別図柄プロセスフラグの値が1であるときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間(可変表示時間:可変表示を開始してから表示結果が導出表示(停止表示)するまでの時間)を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS302に対応した値(この例では2)に更新する。

表示結果特定コマンド送信処理(ステップS302):特別図柄プロセスフラグの値が2であるときに実行される。演出制御用マイクロコンピュータ100に、表示結果特定コマンドを送信する制御を行う。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS303に対応した値(この例では3)に更新する。

特別図柄変動中処理(ステップS303):特別図柄プロセスフラグの値が3であるときに実行される。変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過(ステップS301でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの値が0になる)すると、タイマ(停止時間タイマ)によって特別図柄の停止図柄を停止させる時間(図柄停止時間)を設定し、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS304に対応した値(この例では4)に更新する。

特別図柄停止処理(ステップS304):特別図柄プロセスフラグの値が4であるときに実行される。第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に、図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う。そして、図柄停止時間が経過すると、大当りフラグがセットされている場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS305に対応した値(この例では5)に更新する。小当りフラグがセットされている場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS309に対応した値(この例では9)に更新する。大当りフラグおよび小当りフラグのいずれもセットされていない場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する図柄確定指定コマンドを受信すると演出表示装置9において演出図柄が停止されるように制御する。

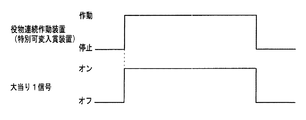

大入賞口開放前処理(ステップS305):特別図柄プロセスフラグの値が5であるときに実行される。大入賞口開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、ソレノイド21を駆動して特別可変入賞球装置を開放状態にして大入賞口を開放する処理や、大当り遊技状態中のラウンド表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送出する処理を行う。また、プロセスタイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS306に応じた値(この例では6)に更新する。なお、大入賞口開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、大入賞口開放前処理は大当り遊技を開始する処理でもある。

大入賞口開放中処理(ステップS306):特別図柄プロセスフラグの値が6であるときに実行される。具体的には、大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理や大当り遊技状態中のインターバル表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送出する処理を行う。また、大入賞口の閉成条件が成立したときには、大入賞口を閉成する制御を行う。具体的には、ソレノイド21を駆動して特別可変入賞球装置を閉状態にして大入賞口を閉成する。また、プロセスタイマによって大入賞口開放後処理の実行時間を設定し、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS307に応じた値(この例では7)に更新する。

大入賞口開放後処理(ステップS307):特別図柄プロセスフラグの値が7であるときに実行される。大当り遊技状態の残りラウンドがあるか否かを確認する処理等を行う。まだ残りラウンドがある場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS305に移行するように更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS308に応じた値(この例では8)に更新する。

大当り終了処理(ステップS308):特別図柄プロセスフラグの値が8であるときに実行される。大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ(例えば、確変フラグ、時短フラグ)をセットする処理を行う。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。

小当り開放前処理(ステップS309):特別図柄プロセスフラグの値が9であるときに実行される。小当り開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ(例えば大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ)などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS310に対応した値(この例では10(10進数))に更新する。なお、小当り開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、小当り開放前処理は小当り遊技を開始する処理でもある。

小当り開放中処理(ステップS310):特別図柄プロセスフラグの値が10であるときに実行される。小当り遊技状態中のラウンド表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS309に対応した値(この例では9)に更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS311に対応した値(この例では11(10進数))に更新する。

小当り終了処理(ステップS311):特別図柄プロセスフラグの値が11であるときに実行される。小当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。

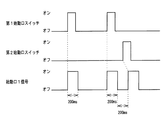

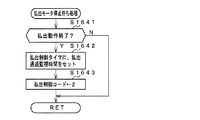

図25および図26は、ステップS323の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。ステップS322に示されたようにスイッチオンバッファからロードした内容(ロードされたデータ)とC0(H)との論理積演算を行い演算結果が0でない場合に、すなわち第1始動口スイッチ13aと第2始動口スイッチ14aとのうちの少なくとも一方がオン状態の場合に実行される始動口スイッチ通過処理において、CPU56は、ロードされたデータのビット7が1であるか否か確認する(ステップS210)。この実施の形態では、第2始動口スイッチ14aがオン状態の場合には、後述するスイッチ処理のステップS338で、スイッチオンバッファのビット7に値1が格納されている。ステップS210では、CPU56は、スイッチオンバッファのビット7に格納された値が1であるか否かを確認する。

また、ロードされたデータのビット7が1でないということは、入力ポート0のビット6の方が0から1に変化したことを意味する。すなわち、第1始動口スイッチ13aがオン状態になったことを意味する。

CPU56は、スイッチオンバッファのビット7が1でない場合には、始動口ポインタに「第1」を示すデータを設定する(ステップS211)。また、CPU56は、スイッチオンバッファのビット7が1である場合には、すなわち遊技球が第2始動入賞口14に入賞する始動入賞が発生していたら(ステップS210のY)、普通図柄プロセスフラグの値が3であるかどうかを確認する(ステップS212)。

ここで、普通図柄プロセスフラグの値が3であるということは、後述するように、普通図柄プロセス処理(ステップS28)における普通電動役物作動処理(図43)が実行され、可変入賞球装置(普通電動役物)15の開閉動作が行われていることを意味する。可変入賞球装置15の開閉動作が行われているときは(ステップS212のY)、第2始動入賞口14への入賞が発生し得るので、始動口ポインタに「第2」を示すデータを設定し(ステップS213)、ステップS214A以降の処理を実行する。一方、普通図柄プロセスフラグの値が3でないとき、つまり、可変入賞球装置15の開閉動作が行われていないときに、第2始動口スイッチ14aがオンしたということは、不正行為(例えば、普通図柄が当り図柄になっていないのに可変入賞球装置15を開放させて遊技球を第2始動入賞口14に入賞させるような行為)にもとづく異常入賞が発生した可能性が高いことになる。そこで、普通図柄プロセスフラグの値が3でないときは(ステップS212のN)、ステップS214Aの処理を実行せずに、ステップS222に移行して、第2始動入賞自体を無効にする。これにより、不正行為によって第2始動入賞口14への入賞を発生させたような場合であっても、その入賞にもとづいて大当りが発生するのを確実に防止することができる。

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560(具体的には、CPU56)が、普通図柄プロセスフラグの値にもとづいて第2始動入賞口14への異常入賞が生じたか否か判定するようにしたが、実際に可変入賞球装置15を開放していないとき(すなわち、図43に示す普通電動役物作動処理において遊技状態に応じた開放パターンにもとづいて可変入賞球装置15が開閉動作を繰り返すときの可変入賞球装置15が閉鎖状態のとき)に第2始動口スイッチ14aがオンしたことが検出された場合に、第2始動口スイッチ14aがオンしたことにもとづく賞球払出を実行しないようにしてもよい。しかし、この実施の形態のように、普通図柄プロセスフラグの値にもとづいて異常入賞が生じたか否か判定するように構成する場合には、1つのデータにもとづいて異常入賞が生じたか否か判定できるので、判定処理が簡素化される。例えば、可変入賞球装置15が複数回に亘って開放されたり閉鎖されたりする場合には、実際に可変入賞球装置15を開放する制御を行っているのかいないのか判断して異常入賞が生じたか否か判定すると、処理が複雑化するが、普通図柄プロセスフラグにより判定することで処理を簡素化することができる。

また、この実施の形態では、第1保留記憶数(第1始動入賞口13に入った有効入賞球数)をカウントする保留記憶数カウンタ(第1保留記憶数カウンタ)と、第2保留記憶数(第2始動入賞口14に入った有効入賞球数)をカウントする保留記憶数カウンタ(第2保留記憶数カウンタ)とが設けられている。そして、始動口ポインタには、第1保留記憶数カウンタのアドレスまたは第2保留記憶数カウンタのアドレスを示すデータが設定される。すなわち、始動口ポインタに設定される「第1」を示すデータは第1保留記憶数カウンタのアドレスを示し、「第2」を示すデータは第2保留記憶数カウンタのアドレスを示す。始動口ポインタはRAM55に形成されている。また、第1保留記憶数カウンタおよび第2保留記憶数カウンタもRAM55に形成されている。「RAMに形成されている」とは、RAM内の領域であることを意味する。なお、始動口ポインタの代わりに、遊技制御用マイクロコンピュータ560内部のレジスタに「第1」または「第2」を示すデータを設定するようにしてもよい。

次いで、CPU56は、始動口ポインタが示す方の保留記憶数カウンタの値が4であるか否かを確認する(ステップS214A)。保留記憶数カウンタの値が4であれば、ステップS221に移行する。保留記憶数カウンタの値が4でなければ、CPU56は、始動口ポインタが示す方の保留記憶数カウンタの値を1増やす(ステップS214B)。具体的には、始動口ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数を示す第1保留記憶数カウンタの値を1増やし、始動口ポインタが「第2」を示している場合には、第2保留記憶数を示す第2保留記憶数カウンタの値を1増やす。そして、CPU56は、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計である合算保留記憶数を示す合算保留記憶数カウンタの値を1増やす(ステップS215)。

また、CPU56は、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞順を記憶するための保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)において、合算保留記憶数カウンタの値に対応した領域に、始動口ポインタが示すデータをセットする(ステップS216)。具体的には、始動口ポインタが「第1」を示している場合には「第1」を示すデータをセットし、始動口ポインタが「第2」を示している場合には「第2」を示すデータをセットする。この場合、対応する保留記憶がない場合には(「第1」を示すデータも「第2」を示すデータもセットされていない場合には)、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)には、00(H)がセットされている。なお、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)において、合算保留記憶数カウンタの値に対応した領域に、始動口ポインタが示すデータ(アドレスデータ)に対応するデータをセットするようにしてもよい。例えば、CPU56は、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)において、始動口ポインタが「第1」を示している場合には「第1」を示すデータに対応するデータとして01(H)をセットし、始動口ポインタが「第2」を示している場合には「第2」を示すデータに対応するデータとして02(H)をセットする。

図27(A)は、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)の構成例を示す説明図である。図27(A)に示すように、保留特定領域には、合算保留記憶数カウンタの値の最大値(この例では8)に対応した領域が確保されている。なお、図27(A)には、合算保留記憶数カウンタの値が5である場合の例が示されている。図27(A)に示すように、保留特定領域には、合算保留記憶数カウンタの値の最大値(この例では8)に対応した領域が確保されており、第1始動入賞口13または第2始動入賞口14への入賞にもとづき入賞順に「第1」または「第2」であることを示すデータがセットされる。したがって、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)には、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞順が記憶される。なお、保留特定領域は、RAM55に形成されている。

なお、第2特別図柄の変動表示を常に第1特別図柄の変動表示に優先して実行するようにする場合には、第2保留記憶が1つでもあれば第1保留記憶の有無にかかわらず常に第2特別図柄の変動表示を実行し、第2保留記憶がなく第1保留記憶のみがあるときに限って第1特別図柄の変動表示を実行するように制御するのであるから、第1始動入賞口13単独の入賞順と第2始動入賞口14単独の入賞順さえ特定できれば、必ずしも第1始動入賞口13および第2始動入賞口14への入賞順を特定する必要はない。そのため、第2特別図柄の変動表示を常に優先して実行する場合には、保留記憶特定情報記憶領域(保留特定領域)を設けないようにしてもよい。

図27(B)は、保留記憶に対応する乱数等を保存する領域(保留バッファ)の構成例を示す説明図である。図27(B)に示すように、第1保留記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。また、第2保留記憶バッファには、第2保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。なお、第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファは、RAM55に形成されている。

CPU56は、ソフトウェア乱数(大当り種別決定用乱数等を生成するためのカウンタの値等)、およびランダムR(大当り判定用乱数)を抽出し、それらを、抽出した乱数値として、第1保留記憶バッファと第2保留記憶バッファとのうちの始動口ポインタが示す方の保留記憶バッファにおける保存領域に格納する処理を実行する(ステップS217)。具体的には、CPU56は、始動口ポインタが「第1」を示している場合には、ソフトウェア乱数およびランダムRを第1保留記憶バッファの第1保留記憶数カウンタが示す値に対応する保存領域に格納し、始動口ポインタが「第2」を示している場合には、ソフトウェア乱数およびランダムRを第2保留記憶バッファの第2保留記憶数カウンタが示す値に対応する保存領域に格納する。

なお、第1保留記憶数バッファにおいて、第1保留記憶数に対応する各保存領域は連続するアドレスの領域とされ、また、第2保留記憶数バッファにおいても、第2保留記憶数に対応する各保存領域は連続するアドレスの領域とされている。この場合、CPU56は、始動口ポインタが示すデータによって保留記憶数バッファ(第1保留記憶数バッファまたは第2保留記憶数バッファ)の先頭アドレスを認識する。そして、1つの保留記憶あたりのデータ数(各乱数の数)に保留記憶数(保留記憶数カウンタが示す値)を乗算した値をオフセット値として保存領域にソフトウェア乱数およびランダムRを格納する。

なお、ステップS217では、CPU56は、ソフトウェア乱数としてMR1〜MR4の値を抽出し、乱数回路503のカウント値を読み出すことによってランダムRを抽出する。また、図27(A)に例示された保留特定領域における第1〜第8の領域のそれぞれに、さらに、抽出した乱数値を格納する2つの保存領域(第1保留記憶に対応する保存領域と第2保留記憶に対応する保存領域)を形成してもよい。そのように構成した場合には、CPU56は、ステップS217の処理では、合算保留記憶数カウンタの値を確認し、そのカウント値(合算保留記憶数)に対応する保留特定領域における領域(第1〜第8の領域のいずれか)において、入賞があったと特定した始動入賞口に対応する(始動口ポインタのデータに対応する)保存領域に乱数値を保存する。または、合算保留記憶数カウンタを設けずに、ステップS217の処理の実行ごとに、第1保留記憶数カウンタの値と第2保留記憶数カウンタの値を足し合わせ、その合計値に対応する保留特定領域における領域(第1〜第8の領域のいずれか)において、入賞があったと特定した始動入賞口に対応する保存領域に乱数値を保存する。合算保留記憶数カウンタを設ける構成では、第1保留記憶数カウンタの値と第2保留記憶数カウンタの値を足し合わせる処理(演算処理)が不要となり、処理数を削減することができ、合算保留記憶数カウンタを設けない構成では、RAM55の容量を削減することができる。

次いで、CPU56は、始動口ポインタが示す方の始動入賞指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS218)。具体的には、始動口ポインタが「第1」を示している場合には第1始動入賞指定コマンドを送信し、始動口ポインタが「第2」を示している場合には第2始動入賞指定コマンドを送信する。また、合算保留記憶数指定コマンドを送信する(ステップS219)。なお、合算保留記憶数指定コマンドを、第1始動入賞指定コマンドまたは第2始動入賞指定コマンドの前に送信してもよい。

なお、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送信する際に、CPU56は、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブル(あらかじめROMにコマンド毎に設定されている)のアドレスをポインタにセットする。そして、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブルのアドレスをポインタにセットして、演出制御コマンド制御処理(ステップS29)において演出制御コマンドを送信する。また、合算保留記憶数指定コマンドのEXTデータには合算保留記憶数カウンタの値が設定される。

なお、ステップS219では、合算保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信するように構成されているが、このような構成に限られず、始動口ポインタが示す方の保留記憶数を示す保留記憶数指定コマンドを送信するようにしてもよい。また、ステップS218にて始動入賞指定コマンドのみ送信するようにし、ステップS219では合算保留記憶数指定コマンドを送信しないようにしてもよい。

また、始動口ポインタが「第2」を示している場合(ステップS221のY)、または普通図柄プロセスフラグの値が3でないときは(ステップS212のN)、CPU56は、ロードされたデータのビット6が1であるか否か確認する(ステップS222)。ロードされたデータのビット6が1である場合には、始動口ポインタに「第1」を示すデータをセットし(ステップS223)、ステップS214Aに移行する。ステップS221〜S223の処理によって、ロードされたデータのビット6とビット7とがともに1である場合、すなわち、第1始動口スイッチ13aと第2始動口スイッチ14aとがともにオン状態になった場合には、ビット7に対応する第2始動口スイッチ14aについてステップS214A〜S219の処理が実行された後、直ちに、ビット6に対応する第1始動口スイッチ13aについてステップS214A〜S219の処理が実行されることになる。

この実施の形態では、第1始動口スイッチ13aと第2始動口スイッチ14aとがともにオン状態になった場合には、2ms内で実行される処理によって、双方のスイッチがオン状態になったことにもとづく処理が実行される。2ms内(1タイマ割込処理内)で、双方のスイッチがオン状態になったことにもとづくステップS214A〜S219の処理が完了するので、ソフトウェア乱数の値が1増えないうちに乱数が抽出される。そのため、入賞タイミングに対応した正確なソフトウェア乱数の値を抽出することができる。

始動口ポインタが「第2」を示していない場合(ステップS221のN)、または始動口ポインタが「第2」を示しているがロードされたデータのビット6が1でない場合(ステップS222のN)には、ステップS231に移行する。

ステップS231では、ロードされたデータのビット6とビット7とがともに1であるか否か確認する。ロードされたデータのビット6とビット7とがともに1である場合には、始動口ポインタをクリアして(ステップS239)、処理を終了する。つまり、第1始動口スイッチ13aと第2始動口スイッチ14aとがともにオン状態になっていた場合にはステップS232以降の処理を実行しない。すなわち、第1始動口スイッチ13aと第2始動口スイッチ14aとがともにオン状態であるということは、特定処理(いずれの始動入賞口13,14への入賞が生じたのかを特定する処理)において誤判定されたという事態は生じないのであるから、特定処理の結果と入力ポートに入力されている検出信号の状態とが整合しているか否かの確認処理(ステップS232〜S238)を行うことなく、始動口ポインタをクリアして処理を終了する。

ロードされたデータのビット6とビット7とがともに1でない場合(ビット6とビット7とのうちの一方のみが1である場合)には、CPU56は、始動口ポインタが「第2」を示しているか否か確認する(ステップS232)。始動口ポインタが「第2」を示している場合には、第2始動口スイッチ14aの検出信号が入力されているスイッチオンバッファのビット7が1であるか否か確認する(ステップS233)。ステップS210,S213の処理で、スイッチオンバッファのビット7が1であるときに始動口ポインタに「第2」が設定されている。よって、始動口ポインタが「第2」を示している場合には、スイッチオンバッファのビット7が1であるはずである。スイッチオンバッファのビット7が1である場合には、入力ポートの入力検出に関して正常であったと判断し、ステップS239に移行する。

スイッチオンバッファのビット7が1でない場合には、ステップS210における判定結果と整合していないことになるので、あらためてステップS210の判定処理を実行し直すために、始動口ポインタをクリアし(ステップS237)、スイッチオンバッファのデータを読み出して(ステップS238)、ステップS210に移行する。なお、ステップS214Bで第2保留記憶数カウンタの値を+1し、ステップS219で合算保留記憶数カウンタの値を+1しているので、+1する前の値に戻しておく。すなわち、第2保留記憶数カウンタの値および合算保留記憶数カウンタの値を−1しておく(ステップS234)。

始動口ポインタが「第2」を示していない場合すなわち「第1」を示している場合には、第1始動口スイッチ13aの検出信号が入力されているスイッチオンバッファのビット6が1であるか否か確認する(ステップS235)。ステップS210,S211の処理で、スイッチオンバッファのビット6が1であるときに始動口ポインタに「第1」が設定されている。よって、始動口ポインタが「第1」を示している場合には、スイッチオンバッファのビット6が1であるはずである。スイッチオンバッファのビット6が1である場合には、入力ポートの入力検出に関して正常であったと判断し、ステップS239に移行する。

スイッチオンバッファのビット6が1でない場合には、ステップS210における判定結果と整合していないことになるので、あらためてステップS210の判定処理を実行し直すためにステップS237,S238の処理を実行し、ステップS210に移行する。なお、ステップS214Bで第1保留記憶数カウンタの値を+1し、ステップS219で合算保留記憶数カウンタの値を+1しているので、+1する前の値に戻しておく。すなわち、第1保留記憶数カウンタの値および合算保留記憶数カウンタの値を−1しておく(ステップS236)。

この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560が、スイッチオンバッファの内容(すなわち、入力ポート0に入力された検出信号)にもとづいて特定処理(いずれの始動口への入賞が生じたのかを特定する処理)を実行した後、特定処理の結果と入力ポートに入力されている検出信号の状態とが整合していないときには、再度特定処理を実行するので、第1始動口13への入賞が生じたのか第2始動口14への入賞が生じたのかが確実に判定される。例えば、第1保留記憶数が上限値である4であるときに第1始動口13への入賞が生じた場合には、その入賞は有効な始動入賞とは見なされないが、その第1始動口13への入賞が誤って第2始動口14への入賞であると判定された場合には、第2保留記憶数の値が増やされる(第2保留記憶数が上限値である4でない場合)。つまり、有効な始動入賞とされるべきではないのに、有効な始動入賞とされてしまう。この実施の形態では、そのような状況が生ずる可能性が低減する。

ただし、再度特定処理を実行するように構成しなくてもよい。そのように構成する場合に、ステップS231〜S238の処理を実行しないようにしてもよい。その場合には、プログラム容量が、再度特定処理を実行する場合に比べて削減される。なお、再度特定処理を実行しないように構成する場合には、図26におけるステップS231に移行する処理に代えてステップS239に移行するようにプログラムを構成する。

また、特定処理を際限なく繰り返し実行してしまう事態を防止するため、特定処理を所定回数(例えば2回)繰り返し実行した後には、ステップS231〜S238の処理を実行せずに、保留記憶特定情報記憶領域に記憶したデータや、保留記憶数バッファに格納した乱数値をクリアして、始動口スイッチ通過処理を終了するようにしてもよい。そのようにすれば、ノイズなどの影響によって特定処理を際限なく繰り返し実行してしまい、遊技機が動作しなくなってしまうような事態を防止することができる。

また、ステップS231〜S238の処理を実行した後に、再度特定処理を実行しないようにしてもよい。その場合には、ステップS238の処理を実行したら始動口スイッチ通過処理を終了する。なお、ステップS234,S236の処理で減算される前の保留記憶数カウンタの値に対応する保存領域の内容は、以後にステップS214B,S216の処理が実行されるときに新たに抽出された乱数値で上書きされるが、ステップS238の処理を実行して始動口スイッチ通過処理を終了する場合に(この実施の形態のようにステップS238の処理を実行してステップS210に移行する場合も同様)、念のため、ステップS234,S236の処理で減算される前の保留記憶数カウンタの値に対応する保存領域の内容をクリアするようにしてもよい。

なお、再度ステップS210以降の処理が実行される場合に、再びステップS218,S219の処理が実行されと、始動入賞指定コマンドおよび合算保留記憶数指定コマンドが二重に送信されることになる。そのような状況になることを避けるには、第1始動口13への入賞が生じたのか第2始動口14への入賞が生じたのかが確実に判定された時点で(すなわち、ステップS233でYと判定されたときに、またはステップS235でYと判定されたとき)、始動入賞指定コマンドおよび合算保留記憶数指定コマンドを送信するように構成すればよい。

また、この実施の形態では、ステップS321,S322の処理の実行後にステップS323のサブルーチンを実行するように構成したが、ステップS323のサブルーチンを実行するのではなく、ステップS321,S322の処理に続けて、ステップS322でN(すなわち、始動入賞あり)と判定したときに特別図柄プロセス処理内においてステップS210〜S239の処理を実行するように構成してもよい。

始動口スイッチ通過処理では、最初に、第1始動入賞口13を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータ、または第2始動入賞口14を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータが始動口ポインタに設定される。そして、以降の処理では、始動口ポインタに設定されているデータに応じた処理が実行される。例えば、ステップS214Bの処理を例にすると、具体的には、第1保留記憶数カウンタと第2保留記憶数カウンタとをRAM55において連続アドレスに形成しておき、ステップS214Bの処理の最初で第1保留記憶数カウンタのアドレスをレジスタに設定し、そのレジスタに始動口ポインタに設定されている値(例えば、「第1」を示すデータが「0」で、「第2」を示すデータが「1」)を加算し、加算後のレジスタの値をRAM55のアドレスとして、そのアドレスのデータに1を加算する処理を行う。そのような処理によれば、加算処理の対象は、始動口ポインタに「第1」を示すデータが設定されているときには第1保留記憶数カウンタであり、始動口ポインタに「第2」を示すデータが設定されているときには第2保留記憶数カウンタである。つまり、一の加算処理で、自動的に、オン状態になった始動入賞口に対応する保留記憶数カウンタの値が+1される。換言すれば、双方の始動入賞口についての処理が共通化されている。

なお、ここでは、ステップS214Bの処理を例にしたが、ステップS216およびステップS218の処理についても処理を共通化できる。例えばレジスタに第1始動入賞口に対応するデータ(第1保留記憶数バッファのアドレスや第1始動入賞指定コマンドのコマンド送信テーブルのアドレス)を設定し、そのレジスタに始動口ポインタに設定されている値をオフセットとして加算し、加算後のレジスタの値にもとづいてデータをセットする処理(ステップS216の場合)やコマンド送信テーブルのアドレスの指定(ステップS218の場合)を行うことによって、一の処理で、データをセットする処理やコマンド送信テーブルのアドレスの指定を行うことができる。

また、この実施の形態では、第1保留記憶数バッファと第2保留記憶数バッファとを別々に備える場合を例にしたが、第1保留記憶数と第2保留記憶数とに対して共通の保留記憶数バッファを備えるようにしてもよい。図28は、第1保留記憶数と第2保留記憶数とに対して共通に備える共通保留記憶数バッファの構成例を示す説明図である。図28に示すように、共通保留記憶数バッファは、保留記憶特定情報保存領域と乱数値保存領域とを組み合わせた領域を8つ含む。また、共通保留記憶数バッファにおいて、保留記憶特定情報保存領域および乱数値保存領域の各領域には連続したアドレスが割り当てられている。

共通保留記憶数バッファを用いる場合、CPU56は、ステップS214Bで始動口ポインタが示す方の保留記憶数カウンタの値を1増やし、ステップS215で合算保留記憶数カウンタの値を1増やした後、ステップS216の処理に代えて、共通保留記憶数バッファの空き領域の先頭の保留記憶特定情報保存領域に、始動口ポインタが示すデータをセットする処理を実行する。具体的には、CPU56は、合算保留記憶数(第1保留記憶数と第2保留記憶数とを毎回加算して求めてもよい)にもとづいてデータ格納先のアドレスを指定するポインタの位置を更新することによって、共通保留記憶数バッファの空き領域の先頭の保留記憶特定情報保存領域にデータをセットする。

共通保留記憶数バッファの空き領域の先頭を特定する場合、例えば、1つの保留記憶あたりに対して共通保留記憶数バッファに格納するデータ数を合算保留記憶数に乗算した値に1(すなわち、保留記憶特定情報保存領域1領域分)を加えた値をアドレスのオフセット値として求め、求めたオフセット値に従ってポインタを更新する。例えば、図28に示す例では、共通保留記憶数バッファに、1つの保留記憶あたり保留記憶特定情報保存領域と乱数値保存領域との2つのデータ格納領域が設けられている。そのため、合算保留記憶数を2倍した値に1(すなわち、保留記憶特定情報保存領域1領域分)を加えた値をアドレスのオフセット値として求め、求めたオフセット値に従ってポインタを更新する。例えば、合算保留記憶数が3である場合には、図28に示すように、オフセット値+7(合算保留記憶数3を2倍して1を加えた値)に対応する保留記憶特定情報保存領域にデータをセットする。この場合、始動口ポインタが「第1」を示している場合には「第1」を示すデータを保留記憶特定情報保存領域にセットし、始動口ポインタが「第2」を示している場合には「第2」を示すデータを保留記憶特定情報保存領域にセットする。なお、例えば、共通保留記憶数バッファに、1つの保留記憶あたり保留記憶特定情報保存領域と2つの乱数値保存領域(例えば、大当り種別決定用乱数用と大当り判定用乱数用)との合計3つのデータ格納領域が設けられている場合には、合算保留記憶数を3倍した値に1(すなわち、保留記憶特定情報保存領域1領域分)を加えた値をアドレスのオフセット値として求め、求めたオフセット値に従ってポインタを更新するようにすればよい。

また、データ格納先のアドレスを指定するポインタの初期位置を共通保留記憶数バッファの1つ目の領域(図28に示す保留記憶1用の保留記憶特定情報保存領域)とする場合には、CPU56は、1つの保留記憶あたりに対して共通保留記憶数バッファに格納するデータ数を合算保留記憶数に乗算した値をアドレスのオフセット値として求めるようにしてもよい。例えば、図28に示す例では、合算保留記憶数を2倍した値をアドレスのオフセット値として求めるようにしてもよい。そして、CPU56は、ポインタの位置を初期位置からオフセット値の分だけ移動した位置とすることによって、ポインタを更新するように制御してもよい。なお、例えば、共通保留記憶数バッファに、1つの保留記憶あたり保留記憶特定情報保存領域と2つの乱数値保存領域(例えば、大当り種別決定用乱数用と大当り判定用乱数用)との合計3つのデータ格納領域が設けられている場合には、合算保留記憶数を3倍した値をアドレスのオフセット値として求めるようにすればよい。

また、CPU56は、ステップS217の処理に代えて、ソフトウェア乱数(大当り判定用乱数等を生成するためのカウンタの値等)、およびランダムR(大当り判定用乱数)を抽出し、それらを、抽出した乱数値として、共通保留記憶数バッファの空き領域の先頭の乱数値保存領域に格納する処理を実行する。具体的には、CPU56は、保留記憶特定情報保存領域にデータをセットした後に、アドレスを指定するポインタの位置を1つ更新して、更新後のポインタが指すアドレスの乱数値保存領域に乱数値を格納する。なお、CPU56は、格納する乱数値の種類の数分だけ同様の処理を行ってもよい。

図29および図30は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理(ステップS300)を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において、CPU56は、特別図柄の変動を開始することができる状態(特別図柄プロセスフラグの値がステップS300を示す値(具体的には「0」)となっている場合、つまり、特別図柄表示器8a,8bにおいて特別図柄の変動表示がなされておらず、かつ、大当り遊技中でも小当り中でもない場合)には(ステップS51)、合算保留記憶数を確認する(ステップS52)。具体的には、合算保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。

合計保留記憶数が「0」でなければ、CPU56は、第2保留記憶数が第1保留記憶数より多いか否かを確認する(ステップS53A)。具体的には、CPU56は、まず、第1保留記憶数カウンタの値および第2保留記憶数カウンタの値がともに1以上であるか否かを確認し、ともに1以上であれば、第2保留記憶数カウンタの値が第1保留記憶数カウンタの値よりも多いか否かを確認する。第2保留記憶数が第1保留記憶数より多ければ、CPU56は、ステップS53Eに移行する。第2保留記憶数が第1保留記憶数より多くなければ、CPU56は、第1保留記憶数が第2保留記憶数より多いか否かを確認する(ステップS53B)。具体的には、CPU56は、まず、第1保留記憶数カウンタの値および第2保留記憶数カウンタの値がともに1以上であるか否かを確認し、ともに1以上であれば、第1保留記憶数カウンタの値が第2保留記憶数カウンタの値よりも多いか否かを確認する。第1保留記憶数が第2保留記憶数よりも多ければ、CPU56は、ステップS53Dに移行する。

なお、ステップS53A,S53Bにおいて、第1保留記憶数または第2保留記憶数のいずれか一方が0である場合には、CPU56は、0でない方の保留記憶数に対応する特別図柄の変動表示を実行するように制御する。例えば、第1保留記憶数が1以上であるとともに第2保留記憶数が0であれば、CPU56は、第1特別図柄の変動表示を実行するように制御する。また、第2保留記憶数が1以上であるとともに第1保留記憶数が0であれば、CPU56は、第2特別図柄の変動表示を実行するように制御する。

第1保留記憶数が第2保留記憶数よりも多くなければ(すなわち、第1保留記憶数と第2保留記憶数とが等しければ)、CPU56は、保留特定領域(図27(A)参照)に設定されているデータのうち1番目のデータが「第1」を示すデータであるか否か確認する(ステップS53C)。

第1保留記憶数が第2保留記憶数より多い場合(ステップS53BのY)、または保留特定領域に設定されている1番目のデータが「第1」を示すデータである場合(ステップS53CのY)、CPU56は、特別図柄ポインタ(第1特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのか第2特別図柄について特別図柄プロセス処理を行っているのかを示すフラグ)に「第1」を示すデータを設定する(ステップS53D)。

第2保留記憶数が第1保留記憶数より多い場合(ステップS53AのY)、または保留特定領域に設定されている1番目のデータが「第1」を示すデータでない(すなわち、「第2」を示すデータである)場合(ステップS53CのN)、CPU56は、特別図柄ポインタに「第2」を示すデータを設定する(ステップS53E)。

以上のように、ステップS53A〜S53Eの処理が実行されることによって、CPU56は、第1保留記憶数が第2保留記憶数より多い場合には、第2特別図柄の変動表示に優先して第1特別図柄の変動表示を実行するように制御する。また、CPU56は、第2保留記憶数が第1保留記憶数より多い場合には、第1特別図柄の変動表示に優先して第2特別図柄の変動表示を実行するように制御する。そのように、保留記憶数が多い方の特別図柄の変動表示を優先して実行するように制御することによって、無効な始動入賞が発生する事態を低減している。

なお、例えば、遊技状態が通常状態である場合に第1始動入賞口13が始動入賞しやすく、遊技状態が確変状態や時短状態であるときに第2始動入賞口14が始動入賞しやすく構成されている場合には、合計保留記憶数が0でないと判定したときに、確変状態であることを示す確変フラグや時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否かを確認するようにしてもよい。そして、確変フラグや時短フラグがセットされていれば、第2保留記憶数が0でないことを条件にステップS53Eに移行し、第2特別図柄の変動表示を優先して実行する用にしてもよい。また、確変フラグや時短フラグがセットされていなければ、第1保留記憶数が0でないことを条件にステップS53Dに移行し、第1特別図柄の変動表示を優先して実行するようにしてもよい。そのようにすれば、遊技状態に応じて保留記憶が溜まりやすい方の特別図柄の変動表示を優先して実行することができ、無効な始動入賞が発生する事態を低減することができる。

また、例えば、第2保留記憶数が0でないことを条件に常に第2特別図柄の変動表示を実行するようにしてもよいし、第1保留記憶数が0でないことを条件に常に第1特別図柄の変動表示を実行するようにしてもよい。

次いで、CPU56は、特別図柄ポインタが示す保留記憶数(第1保留記憶数または第2保留記憶数)=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納するとともに(ステップS54)、保留記憶数の値(特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタ(第1保留記憶数カウンタまたは第2保留記憶数カウンタの値)を1減らし、かつ、各保存領域の内容をシフトする(ステップS55)。すなわち、特別図柄ポインタが示す保留記憶数(第1保留記憶数または第2保留記憶数)=n(n=2,3,4)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、特別図柄ポインタが示す保留記憶数(第1保留記憶数または第2保留記憶数)=n−1に対応する保存領域に格納する。また、合算保留記憶数カウンタの値を1減らす(ステップS56)。なお、上述したように、保留記憶数(合算保留記憶数)に対応した保存領域には、「第1始動入賞」または「第2始動入賞」を示すデータが保存(格納)されている。CPU56は、「第1始動入賞」または「第2始動入賞」を示すデータにもとづいて、今回の特別図柄の変動が「第1始動入賞」にもとづく第1特別図柄の変動であるか、「第2始動入賞」にもとづく第2特別図柄の変動であるかを認識可能である。

次に、CPU56は、現在の遊技状態(遊技状態が通常遊技状態、確変状態または時短状態であるか、チャンスモードに移行されているかなど)を確認し、遊技状態に応じた背景指定コマンドを送信する制御を実行する(ステップS57)。

次いで、CPU56は、乱数バッファ領域からランダムR(大当り判定用乱数)を読み出し(ステップS61)、大当り判定モジュールを実行する(ステップS62)。大当り判定モジュールは、あらかじめ決められている大当り判定値(図15参照)と大当り判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当り(通常大当り、確変大当りまたは突然確変大当り)または小当りとすることに決定する処理を実行するプログラムである。

なお、CPU56は、遊技状態が確変状態であるときには、図15(B)に示すような大当り判定値が設定されているテーブルにおける大当り判定値を使用し、遊技状態が通常状態または時短状態(すなわち非確変状態)であるときには、図15(A)に示すような大当り判定値が設定されているテーブルにおける大当り判定値を使用する。

大当りとすることに決定した場合には(ステップS63)、ステップS71に移行する。なお、大当りとするか否か決定するということは、大当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示器8aにおける停止図柄または第2特別図柄表示器8bにおける停止図柄を大当り図柄とするか否か決定するということでもある。

ステップS71では、CPU56は、大当りフラグをセットする。そして、乱数バッファ領域から大当り種別決定用乱数を読み出し(ステップS72)、大当り種別決定用乱数にもとづいて、図15(C)に示す大当り種別決定テーブルを用いて大当り種別(「通常」「第1確変」「第2確変」「第3確変」「突確」)を決定する(ステップS73)。なお、大当り種別決定テーブルは第1特別図柄用のテーブルと第2特別図柄用のテーブルに分けられているので、CPU56は、ステップS73の処理を実行する前に、特別図柄ポインタが示すデータが「第1」であるか「第2」であるかを確認し、大当り種別を決定するテーブルを選択する。

次いで、CPU56は、確変大当りとすることに決定された場合には、確変大当りの種別(「第1確変」「第2確変」「第3確変」)に応じた確変大当りフラグ(「第1確変大当りフラグ」「第2確変大当りフラグ」「第3確変大当りフラグ」)をセットする(ステップS74,S75)。また、特別図柄の停止図柄を確変図柄(「7」)に決定する(ステップS76)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理(ステップS301)に対応した値に更新する(ステップS86)。

また、突然確変大当りに決定された場合には、CPU56は、突然確変大当りフラグをセットする(ステップS77,S78)。また、特別図柄の停止図柄を突然確変図柄(「5」)に決定する(ステップS79)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理(ステップS301)に対応した値に更新する(ステップS86)。

また、突然確変大当りにも決定されていない場合(すなわち、通常大当りとすることに決定された場合)には、CPU56は、特別図柄の停止図柄を非確変図柄(「3」)に決定する(ステップS80)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理(ステップS301)に対応した値に更新する(ステップS86)。

大当りとしない場合において(ステップS63のN)、小当りとすることに決定された場合には、CPU56は、小当りフラグをセットする(ステップS81,S82)。また、特別図柄の停止図柄を小当り図柄(「1」)に決定する(ステップS83)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理(ステップS301)に対応した値に更新する(ステップS86)。

小当りとしない場合には(ステップS81のN)、CPU56は、乱数バッファ領域からはずれ図柄決定用乱数を読み出し(ステップS84)、はずれ図柄決定用乱数にもとづいて停止図柄を決定する(ステップS85)。この場合には、はずれ図柄(「2」「4」「6」「8」「9」「−」のいずれか)を決定する。そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理(ステップS301)に対応した値に更新する(ステップS86)。

なお、この実施の形態では、大当り判定用乱数にもとづいて大当りとするか否かを決定し、大当りとすることに決定された場合に大当り種別決定用乱数にもとづいて所定の大当り種別(すなわち、非確変大当り、第1確変大当り、第2確変大当り、第3確変大当り、突然確変大当りの種別)を決定しているが、大当り判定用乱数にもとづいて、大当りとするか否かと大当りの種類とを決定するようにしてもよい。

図31は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理(ステップS301)を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、CPU56は、まず、大当りフラグがセットされているか否かを判定する(ステップS91)。このとき、大当りフラグがセットされていれば(ステップS91のY)、変動パターンを決定するための変動パターン判定テーブルとして大当り種別に応じた大当り用変動パターン判定テーブルをセットする(ステップS92)。大当り用変動パターン判定テーブルには、大当り種別として「通常大当り」または「確変大当り」が決定されたときの15ラウンド大当り用テーブルと、大当り種別として「突然確変大当り」が決定されたときの2ラウンド大当り用テーブルとが設けられている。

なお、15ラウンド大当り用テーブルには、図16に示す変動番号8〜14の変動パターンが設定されている。また、2ラウンド確変大当り用テーブルには、図16に示す変動番号15の変動パターンのみ設定されている。

ステップS91にて大当りフラグがセットされていない場合には(ステップS91のN)、小当りフラグがセットされているか否かを判定する(ステップS93)。このとき、小当りフラグがセットされていれば(ステップS93のY)、変動パターンを決定するための変動パターン判定テーブルとして、小当り用変動パターン判定テーブルをセットする(ステップS94)。なお、小当り用テーブルには、図16に示す変動番号16の変動パターンのみ設定されている。

ステップS93にて小当りフラグがセットされていない場合には(ステップS93のN)、CPU56は、合算保留記憶数カウンタの値を確認することにより合算保留記憶数を特定する(ステップS95)。そして、合算保留記憶数が所定個(例えば4個)以上であるか否か判定する(ステップS96)。

合算保留記憶数カウンタの値が所定個以上であれば(ステップS96のY)、変動パターンを決定するための変動パターン判定テーブルとして、短縮はずれ用変動パターン判定テーブルをセットする(ステップS97)。なお、短縮はずれ用テーブルには、図16に示す変動番号2〜7の変動パターンが設定されている。合算保留記憶数カウンタの値が所定個未満であれば(ステップS96のN)、変動パターンを決定するための変動パターン判定テーブルとして、非短縮はずれ用変動パターン判定テーブルをセットする(ステップS98)。なお、非短縮はずれ用テーブルには、図16に示す変動番号1,3〜7の変動パターンが設定されている。

なお、ステップS95〜S98におけるはずれ用の変動パターン判定テーブルの選択処理では、遊技状態(通常状態、時短状態、確変状態)に応じてテーブルを選択するように構成されていないが、遊技状態に応じて変動パターン判定テーブルを選択するように構成するのが好ましい。例えば、遊技状態が通常状態の場合に、合算保留記憶数が所定個(4個)以上であれば、短縮はずれ用変動パターン判定テーブルを選択し、合算保留記憶数が所定個(4個)未満であれば、非短縮はずれ用変動パターン判定テーブルを選択する。また、遊技状態が時短状態または確変状態の場合に、合算保留記憶数が所定個(1個)以上であれば、短縮はずれ用変動パターン判定テーブルを選択し、合算保留記憶数が所定個(1個)未満であれば、非短縮はずれ用変動パターン判定テーブルを選択する。

次いで、CPU56は、乱数格納バッファから変動パターン決定用の乱数値MR3(変動パターン決定用乱数値)を読み出す(ステップS99)。そして、ステップS99にて読み出した変動パターン決定用の乱数値MR3の値に基づき、ステップS92、S94、S97、S98のいずれかにてセットしたテーブルを参照することにより、変動パターンを複数種類のいずれかに決定する(ステップS100)。

その後、CPU56は、特別図柄の変動を示す図柄変動指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS101)。具体的には、CPU56は、保存領域に「第1始動入賞」を示すデータが設定されている場合には、第1特別図柄の変動を示す第1図柄変動指定コマンドを送信し、保存領域に「第2始動入賞」を示すデータが設定されている場合には、第2特別図柄の変動を示す第2図柄変動指定コマンドを送信する。

また、CPU56は、ステップS100で決定した変動パターンに応じた変動パターンコマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS102)。なお、ステップS100の処理によって、特別図柄の変動時間(可変表示時間)が決定されたことになる。

なお、ステップS102の処理を実行した後にステップS101の処理を実行するようにしてもよい。つまり、変動パターンコマンドを送信する制御を実行した後に、図柄変動指定コマンドを送信する制御を実行するようにしてもよい。

そして、特別図柄ポインタの設定に応じて、第1特別図柄または第2特別図柄の変動を開始する(ステップS103)。例えば、ステップS33の特別図柄表示制御処理で参照される開始フラグをセットする。なお、開始フラグや終了フラグを用いずに、ステップS33の特別図柄表示制御処理において、特別図柄プロセスフラグの値のみにもとづいて特別図柄の変動を制御する場合には、ステップS103において、CPU56は、第1特別図柄または第2特別図柄のいずれの変動であるかを示すフラグをセットするようにしてもよい。また、RAM55に形成されている変動時間タイマに、選択された変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する(ステップS104)。なお、第1特別図柄の変動が実行される場合も、第2特別図柄の変動が実行される場合も、変動時間が設定される領域(変動時間タイマ)は共通である。そして、特別図柄プロセスフラグの値を表示結果特定コマンド送信処理(ステップS302)に対応した値に更新する(ステップS105)。

なお、ステップS103において、CPU56は、保存領域に「第1始動入賞」を示すデータが設定されている場合には、第1特別図柄の変動を開始し、保存領域に「第2始動入賞」を示すデータが設定されている場合には、第2特別図柄の変動を開始する。

この実施の形態では、特別図柄プロセス処理は、第1特別図柄と第2特別図柄とで兼用されている。すなわち、特別図柄プロセス処理も共通化されている。よって、ROM54において特別図柄プロセス処理のプログラムを格納する領域も節減されている。また、例えば、ステップS104で設定される変動時間タイマ(RAM55に形成されている)は、第1特別図柄と第2特別図柄とで兼用されるので、RAM55の容量節減にもつながる。

図32は、表示結果特定コマンド送信処理(ステップS302)を示すフローチャートである。表示結果特定コマンド送信処理において、CPU56は、決定されているはずれ・大当り・小当り、または大当りの種類に応じて、表示結果1指定〜表示結果7指定のいずれかの演出制御コマンド(図19参照)を送信する制御を行う。具体的には、CPU56は、まず、大当りフラグがセットされているか否か確認する(ステップS110)。セットされていない場合には、小当りフラグがセットされているか否かを確認し(ステップS116)、小当りフラグもセットされていなければ、表示結果1指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS118)。また、小当りフラグがセットされているときには、表示結果7指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS116,S117)。大当りフラグがセットされている場合、確変大当りフラグがセットされているときには、表示結果3〜5指定コマンドのいずれかを送信する制御を行う(ステップS111,S112)。すなわち、第1確変大当りフラグがセットされているときは表示結果3指定コマンドを送信する制御を行い、第2確変大当りフラグがセットされているときは表示結果4指定コマンドを送信する制御を行い、第3確変大当りフラグがセットされているときは表示結果5指定コマンドを送信する制御を行う。また、確変大当りフラグがセットされておらず、突然確変大当りフラグもセットされていないときは、表示結果2指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS113,S114)。突然確変大当りフラグがセットされているときは、表示結果6指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS115)。

次いで、合算保留記憶数を1減算することを指定する合算保留記憶数減算指定コマンドを送信する(ステップS119)。なお、合算保留記憶数減算指定コマンドを送信せずに、減算後の合算保留記憶数を指定する合算保留記憶数指定コマンドを送信してもよい。

そして、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄変動中処理(ステップS303)に対応した値に更新する(ステップS120)。

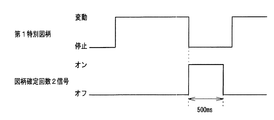

図33は、特別図柄プロセス処理における特別図柄変動中処理(ステップS303)を示すフローチャートである。特別図柄変動中処理において、CPU56は、変動時間タイマを1減算し(ステップS121)、変動時間タイマがタイムアウトしたら(ステップS122)、停止時間タイマに図柄停止時間(特別図柄の停止図柄の停止時間;例えば1秒)をセットしスタートさせる(ステップS123)。

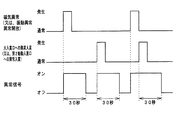

次いで、CPU56は、図柄確定回数1情報タイマに所定時間(本例では0.500秒)をセットする(ステップS124)。図柄確定回数1情報タイマは、情報端子盤34から出力する図柄確定回数1信号のオン時間を計測するためのタイマである。次いで、CPU56は、特別図柄ポインタの値が「第1」であるか否かを確認する(ステップS125)。特別図柄ポインタの値が「第1」であれば(すなわち、第1特別図柄の変動を停止するときであれば)、CPU56は、図柄確定回数2情報タイマに所定時間(本例では0.500秒)をセットする(ステップS126)。図柄確定回数2情報タイマは、情報端子盤34から出力する図柄確定回数2信号のオン時間を計測するためのタイマである。特別図柄ポインタの値が「第1」でなければ(すなわち、第2特別図柄の変動を停止するときであれば)、そのままステップS127に移行する。

そして、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止処理(ステップS304)に対応した値に更新する(ステップS127)。変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、そのまま処理を終了する。

図34は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理(ステップS304)を示すフローチャートである。特別図柄停止処理において、CPU56は、ステップS33の特別図柄表示制御処理で参照される終了フラグをセットして特別図柄の変動を終了させ、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに停止図柄を導出表示する制御を行う(ステップS131)。なお、保存領域に「第1始動入賞」を示すデータが設定されている場合には第1特別図柄の変動を終了させ、保存領域に「第2始動入賞」を示すデータが設定されている場合には第2特別図柄の変動を終了させる。

次いで、CPU56は、図柄確定指定コマンドを送信済みであることを示す図柄確定指定コマンド送信済フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS131A)。セットされていれば、ステップS132Aに移行する。セットされていなければ、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS131B)とともに、図柄確定指定コマンド送信済フラグをセットする(ステップS131C)。そして、ステップS132Aに移行する。

なお、図柄確定指定コマンドは第1特別図柄および第2特別図柄のいずれの停止を指定する場合にも用いる共通のコマンドとされているが、第1特別図柄の停止(確定)を指定する第1図柄確定指定コマンドと第2特別図柄の停止(確定)を指定する第2図柄確定指定コマンドを設けてもよい。この場合、例えば、ステップS131AでNのときに、保存領域に「第1始動入賞」を示すデータが設定されているか「第2始動入賞」を示すデータが設定されているかを特定し、対応する図柄確定指定コマンドを送信するようにしてもよい。

次いで、CPU56は、停止時間タイマの値を1減算し(ステップS132A)、停止時間タイマの値が0になったか(タイムアウトしたか)どうか確認する(ステップS132B)。停止時間タイマの値が0になっていないとき(タイムアウトしていないとき)は、そのまま処理を終了する。停止時間タイマの値が0になったときは、ステップS133A以降の処理を実行する。

次いで、CPU56は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する(ステップS133A)。セットされていれば、大当り開始2指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS133B)。次いで、CPU56は、入賞累積数カウンタをクリアする(ステップS133C)。次いで、CPU56は、異常入賞検出フラグがセットされていれば、異常入賞検出フラグをリセットする(ステップS133D)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を小当り開放前処理(ステップS309)に対応した値に更新する(ステップS133E)。

小当りフラグがセットされていなければ、CPU56は、大当りフラグがセットされているか否かを確認する(ステップS133F)。セットされていれば、CPU56は、確変フラグおよび時短フラグをリセットし(ステップS134)、大当り開始指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS135)。具体的には、確変大当りフラグがセットされている場合には大当り開始3指定コマンドを送信し、突然確変大当りフラグがセットされている場合には大当り4指定コマンドを送信し、確変大当りフラグおよび突然確変大当りフラグがセットされていない場合には大当り開始1指定コマンドを送信する。

また、ラウンド開始前タイマに大当り表示時間(大当りが発生したことを例えば演出表示装置9において報知する時間)に相当する値を設定する(ステップS136)。なお、大当り表示時間は、15ラウンドの大当りの場合と2ラウンドの大当りの場合とで異なる時間とされている。次いで、CPU56は、入賞累積数カウンタをクリアする(ステップS137)。次いで、CPU56は、異常入賞検出フラグがセットされていれば、異常入賞検出フラグをリセットする(ステップS138)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理(ステップS305)に対応した値に更新する(ステップS139)。