JP2005295054A - 動画像情報復元装置、動画像情報復元方法、動画像情報復元プログラム - Google Patents

動画像情報復元装置、動画像情報復元方法、動画像情報復元プログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005295054A JP2005295054A JP2004105002A JP2004105002A JP2005295054A JP 2005295054 A JP2005295054 A JP 2005295054A JP 2004105002 A JP2004105002 A JP 2004105002A JP 2004105002 A JP2004105002 A JP 2004105002A JP 2005295054 A JP2005295054 A JP 2005295054A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- image

- block

- decoding

- restoration

- detected

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

Images

Landscapes

- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

【解決手段】ブロック単位に符号化された動画像符号化ビットストリームのシンタックスに基づいて、符号化ビット列から符号化データを正常に復元することが不可能な復号破綻状態を検出し、ブロックごとの符号化データの状態から該ブロックにおける画像劣化の有無を検出し、前記復号破綻状態が検出された場合に、前記画像劣化有と検出されたブロックの画面内位置に基いて、画像修復位置を定めるようにした。

【選択図】図5

Description

ハフマン符号化を用いる動画像符号化ビットストリームにおいては、受信した圧縮データ中にビット誤りが発生した場合、未定義な符号語となったり、別のハフマン符号語に変化してしまうといった問題が起こりうる。たまたまビット誤り発生箇所にて未定義な符号に変化した場合はそこで復号破綻としてビット誤りを検知できるが、ビット誤りが本来のハフマン符号語を別の符号語に変化させる場合は、変化後の符号語も発生しうる符号として解釈されうるため、実際にビット誤りが生じた箇所以降も本来符号化されている情報とは異なる情報を復号しながら復号処理を継続してしまうことがある。このことにより、しばしば実際のビット誤り箇所を見過ごして復号が継続され、その範囲の映像品質が大きく劣化するという問題がある。

しかし、一般に、ビデオパケット中に含まれるマクロブロックデータは可変長符号化されているため、ビデオパケット内での復号同期ずれ、ないしは他の符号語への変化に伴う品質劣化は回避されていない。

まず基本的な画像符号化/復号処理について説明する。

MPEGやITU-T H.26xなどの国際標準映像符号化方式では、映像信号の各フレームを、輝度信号16x16画素、対応する色差信号8x8画素分をまとめたブロックデータ(マクロブロックと呼ぶ)を単位として、動き補償技術および直交変換・変換係数量子化技術に基づいて圧縮する方法が採用されている。

動き補償技術とは、ビデオフレーム間に存在する高い相関を利用してマクロブロックごとに時間方向の信号の冗長度を削減する技術であり、過去に符号化済みのフレームを参照画像としてメモリ内に蓄積しておき、参照画像中の所定の探索範囲内で、動き補償予測の対象となっている現マクロブロックと最も差分電力の小さいブロック領域を探索して、現マクロブロックの空間位置と探索結果ブロックの空間位置とのずれを動きベクトルとして符号化する技術である。

直交変換・変換係数の量子化は、空間方向に残存する画像信号の冗長度を削減する技術であり、直交変換には変換係数の電力集中度の最適性からDCT(離散コサイン変換)が広く用いられている。変換係数は量子化されることによって情報量を削減され、符号化される。これらの符号化は、あらかじめ定義されたハフマン符号を用いることによって行なわれる。ハフマン符号化は、発生確率が高いものを短い符号で、発生確率が低いものを長い符号で表現することによって、全体としての圧縮を行なう。

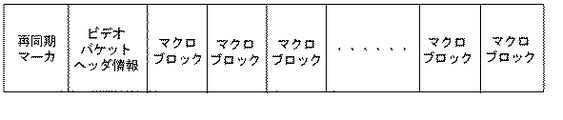

図1に、ビデオパケットの典型的なビットストリームシンタックス例を示す。その先頭には再同期マーカとよばれる、ビットストリーム中でユニークな同期コードが付与される。あるポイントでビットストリームにビット誤りが含まれていたとしても、次の再同期マーカを検出することでそれ以降の復号同期を回復することができる。それに続いて、ビデオパケット内のマクロブロックを、それ以前のビデオパケットとはまったく独立に復号するために必要な各種情報を多重化したビデオパケットヘッダ情報が挿入され、さらに続いて個々のマクロブロックデータが多重化される。このような構成のシンタックスをとることによって、再同期マーカから先は他のいかなるビデオパケットの情報も必要とせず、独立にマクロブロックの復号を行うことができる。

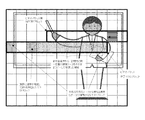

しかし、一般に、ビデオパケット中に含まれるマクロブロックデータは可変長符号化されているため、ビデオパケット内での復号同期ずれ、ないしは他の符号語への変化に伴う品質劣化は依然として回避されない。図2にその様子を示す。図2における、「本来の符号化データとは異なる異常なデータが復号されたマクロブロック」は、ビットストリームシンタックス的には正常の範囲内のデータであるが、本来の符号化情報がビット誤りにより変化してしまっているために映像の乱れとして現れるケースを示している。同図にて、「実際に復号が破綻して誤りを検出したマクロブロック」以降は、正常復号を継続できないことが明らかなため、次のビデオパケットの直前マクロブロックまでビットストリームデータを読み捨て、その間の画像データを修復している。画像データの修復には一般に動画像のフレーム間相関を利用して動き補償予測に用いる参照画像中から、空間的に同一位置の画像データをそのままコピーする手法などが用いられる。また、修復の範囲は、「実際に復号が破綻して誤りを検出したマクロブロック」を含むビデオパケット全体とする場合もある。

本実施の形態における動画像復号装置の特徴は、ビデオパケット中で画質劣化を生じている可能性の高いマクロブロックを推測してその位置を記憶し、当該ビデオパケット復号中に明らかな復号破綻を検出した場合にのみ、前記画質劣化を生じている可能性の高いマクロブロックの位置から画像データ修復を行う点にある。

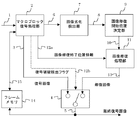

また、図4はマクロブロック復号処理部2の内部構成を示しており、この図2における可変長復号部16は、ブロック単位に符号化された動画像符号化ビットストリームのシンタックスに基づいて、符号化ビット列から符号化データを正常に復元することが不可能な復号破綻状態を検出するシンタックス解析部としての機能を有している。

また、図5は図3の動画像復号装置の処理フローを示している。以下、本実施の形態の動画像復号装置の動作をこれらの図を用いて説明する。

図3に示した復号装置は、図1で示したビデオパケット単位の動画像圧縮データ1を受け取り、ビデオパケット中の個々のマクロブロックデータについて、マクロブロック復号処理部2にて復号処理を行う。

マクロブロック復号処理部2は、ビデオパケット単位の動画像圧縮データ1を受け取ると、まず可変長復号部16において、ビデオパケットヘッダ情報の復号を行う(ステップS1)。ビデオパケットヘッダ情報には、図示はしていないが、当該ビデオパケットの先頭マクロブロックの画面内位置情報や、当該ビデオパケットに含まれるマクロブロックの量子化パラメータ基準値などが含まれる。このとき、復号破綻検出フラグ12aはゼロリセットし、さらに、後述する画像劣化検出位置情報をいかなる画面内位置にも該当しない初期値にセットする。

次いで、個々のマクロブロックの復号プロセスに移る。個々のマクロブロック復号プロセスでは、まず、可変長復号部16にてマクロブロック符号化データを動画像圧縮データ1から抽出する(ステップS2)。可変長復号部16では、入力動画像圧縮データ1の符号化規格に従ってシンタックス解析を行い、可変長符号化された各マクロブロックの符号化データを抽出・復元する。マクロブロック符号化データには、動きベクトル17、符号化モード情報18、直交変換係数データ6、各マクロブロックに対する量子化ステップパラメータ19などがある。

・入力データが従う動画像圧縮規格において、ビットストリームシンタックス上、復号値が固定的に定まっているデータが他の値をとる場合

・入力データが従う動画像圧縮規格において、ビットストリームシンタックス上、復号値の値域が、そのデータ固有で、ないしは別のデータの復号値の制約の下で定められているデータが、正常な値域を逸脱する場合

・復号されたデータが、それまでの復号過程に照らして明らかに矛盾を生じている場合(たとえば、あるビデオパケットの先頭のマクロブロックの画面内位置を復号した結果、その値が、その前までに復号されたマクロブロックの画面内位置と不連続になっている場合、など)

・入力データが従う動画像圧縮規格において、復号される同種データの個数に限界が定められている場合に、その個数を超過して復号される場合(たとえば、MPEG-2, MPEG-4などの規格で採用される直交変換(DCT)は8x8画素ブロックに対して施されるため、直交変換係数は最大でも1ブロックあたり64個しか発生しないが、復号時にこの個数が64個を超過する場合など)

なお、図3の復号装置の構成では、復号破綻検出フラグ12aに基づき、復号破綻を検出したか否かで下記(2)の処理で生成される復号画像3と下記(3)の処理で生成される修復画像13とを切り替えて最終的な復号画像5を決定するように図示しているが、これは、復号破綻検出の有無に関わらず復号画像3、修復画像13の双方を生成することを意味するものではなく、本発明の骨子を明瞭に記載するための便宜上、このように図示したものである。下記(2)の処理を実行する場合は、図3の構成要素のうち、画像修復開始位置決定部9、画像修復処理部11における処理は実行されず、修復画像13は生成されない。また、下記(3)の処理に遷移する場合は、それ以降のマクロブロックに対して、図4におけるマクロブロック復号処理部2の内部構成における逆量子化部20、逆直交変換部21、動き補償部23での処理は一切実行されず、復号画像3は生成されない。

まず、復号破綻を検出しないマクロブロックの場合の処理(ステップS4〜S8)について説明する。可変長復号部16にて、上記のような復号破綻が検出されない場合は、復号破綻検出フラグ12aはゼロを示したままとする。復号破綻検出フラグ12aの具体的な値は、復号破綻の有無を識別できるならばどのように定めてもよい。

この場合、図5の処理フローに従い、画像劣化検出部7において当該マクロブロックに画像劣化が認められるか否かを判定する(ステップS4)。いかなる状態を画像劣化と判定するかについては、下記(4)で詳しく説明する。

切替器22は、符号化モード情報18がフレーム間動き予測モード(インターモード)を示している場合は、動き補償部23において、動きベクトル17と符号化モード情報18とに基づいてフレームメモリ14中の参照画像15から予測画像24を生成して出力する一方、フレーム内符号化モード(イントラモード)を示している場合は、0を出力する。

以上で、当該マクロブロックにおいて復号破綻が検出されない場合の復号処理が完了する。ビデオパケット内に含まれる全てのマクロブロックについてこの処理フローを完了したら(ステップS8)、当該ビデオパケットの処理を終了する。

可変長復号部16にて復号破綻が検出された場合は、可変長復号部16は、復号破綻検出フラグ12aを1として復号破綻が発生したことを外部通知する。次いで、復号同期を回復して正常な復号を再開するために再同期マーカをサーチする(ステップS9)。上述したように、復号破綻検出後、上記再同期マーカが見つかるまでの間のマクロブロック符号化データは失われるので、所定の範囲の画像データを修復によって補う必要がある。

本発明のポイントのひとつは、当該ビデオパケット中のビット誤りに起因する画像劣化をできる限り抑制するように、上記(2)で説明した画像劣化検出の結果に基づいて画像修復範囲を適応的に定める点にある。

MBPOS_B = (MBPOS_A MBPOS_C < THR) ? MBPOS_C : THR

上式で、MBPOS_Aは復号破綻を検出したマクロブロックの画面内位置、MBPOS_Bは画像修復開始位置情報10の値、MBPOS_Cは画像劣化検出位置情報8の値、THRは所定の閾値である。Z = (X < Y) ? A : Bなる演算はC言語記述で定められる3項演算子であり、XがYより小の場合にZはAとなり、さもなくばZはBとなるという意味である。また、一般に、復号破綻を検出するマクロブロックないしはそれ以前にビット誤りにより復号同期が失われるため、MBPOS_A >= MBPOS_Cとなる。ただし、当該ビデオパケット内でMBPOS_Aに至るまでの間一切画像劣化が検出されなかった場合は、MBPOS_Cはいかなる画面内位置をも示しえない初期値のままであるので、その場合にはMBPOS_C==MBPOS_Aとみなす。また、MBPOS_Cは当該ビデオパケットの先頭マクロブロックの位置よりも前になることは原理上ありえない。

このような決定方法をとるのは以下の根拠による。本実施の形態では、画像劣化検出部7にて画像劣化が認められるマクロブロックが検出されている場合、そのような画像劣化部分を含めて画像修復を行う。これは、先に課題として示したように、復号破綻を検出した位置からの画像修復では、図2のような、復号破綻以前に映像の乱れとなる復号同期はずれを見逃し、劣化を修復しきれないという問題を解決するためである。

THRを決める方法には、例えば以下のような方法がある。一般に、復号破綻を発生した箇所と復号同期はずれによって復号画像が乱れる箇所とはその間に含まれる符号量との相関関係がある。所定のマクロブロック数中の総符号量が少ない場合は、復号同期はずれの影響が復号破綻を検出するよりもかなり前の位置から映像の乱れとなって現れる場合が多いが、総符号量が多い場合は1マクロブロックあたりの符号量が多くなるため、復号同期がはずれてもそれが復号破綻として検出されるまでに復号されるマクロブロックの数は確率的にそれほど多くはならない。したがって、入力される動画像圧縮データ1のビットレートや、当該ビデオパケットのヘッダ情報に含まれる量子化パラメータ基準値などに基づいてTHRを定めるなどの方法が考えられる。

・フレームメモリ内の参照画像から、修復対象のマクロブロックと空間的に同一位置にある画像データをそのままコピーする。

・フレームメモリ内の参照画像から、修復対象のマクロブロックと空間的に同一位置から所定の動きベクトル分だけシフトさせた箇所の画像データをコピーする。本来の動きベクトルが復号破綻のために失われていて使用できない場合は、例えば以下のような方法で代替動きベクトルを求める。

→修復対象のマクロブロックの真上のマクロブロックの動きベクトルを保持しておいて使用する。

→修復対象のマクロブロックの周辺のマクロブロックの動きベクトルを保持しておいて、それらを用いて動きベクトルの予測復号処理の際に使用する動きベクトル予測値を計算して使用する。

・当該ビデオパケットが、例えばMPEG-4ビジュアル規格に定めるデータパーティショニングシンタックスを用いている場合に、重要度の高いデータと低いデータの区切りのコードとして挿入されるマーカコードが正しく復号できた場合に、重要度の高いデータとして符号化されている動きベクトルを使用して、フレームメモリ内の参照画像から、修復対象のマクロブロックと空間的に同一位置から上記動きベクトル分だけシフトさせた箇所の画像データをコピーする。

[同一フレーム内のデータを使用して修復画像を生成する方法]

・同一フレーム内の周辺マクロブロックのDC係数、AC係数(の一部または全部)を保持しておき、それを用いて修復画像を生成する。

・当該ビデオパケットがデータパーティショニングシンタックスを用いている場合に、重要度の高いデータと低いデータの区切りのコードとして挿入されるマーカコードが正しく復号できた場合に、重要度の高いデータとして符号化されているDC係数を使用して修復画像を生成する。ないしは、その際に、周辺マクロブロックのAC係数も保持しておき、それらも加味して修復画像を生成する。

以上の方法で、画像修復範囲内のすべてのマクロブロックの修復画像を生成し終えたら、当該ビデオパケットの処理を終了する(ステップS12)。

以下、画像劣化検出部7で行われるステップS4の画像劣化判定の処理について詳しく説明する。本実施の形態においては、画像劣化とは、可変長復号部16で解析・抽出され出力されるマクロブロック符号化データのうち、直交変換係数データ6が、入力動画像圧縮データ1が従う規格上は許されているが、通常の動画像圧縮データでは発生する確率が非常に低い値を示す場合と定義する。

DC_DIFF > THR_TABLE_DCDIFF[Qp][YC]

または

AC_LEVEL > THR_TABLE_AC_LEVEL[M][Qp][YC][FQ]

が満たされる場合を画像劣化とする。上式において、Qpは量子化ステップパラメータ19、YCは輝度信号・色差信号種別(YCの値は、マクロブロック中でユニークに定まる8x8画素ブロックの番号で判断できる。8x8画素ブロックの番号が0〜3のときは輝度、4,5のときは色差である)、Mは符号化モード情報18(イントラモード、インターモードの種別)、FQはAC係数の周波数である。なお、DC_DIFFに対する劣化判定については、例えば直交変換係数データ6に直接的にDC_DIFFの情報が含まれない場合などは、実際に周辺マクロブロックの画像の平均値を求めて保持しておき、劣化検出対象のマクロブロックの平均値との差分をDC_DIFFとして求めてから劣化判定を実行するように構成してもよい。

DC_DIFFの劣化判定は、特に、周辺の画像に対して異常な平均色を有するブロックの発生を検出するのに効果がある。また、AC_LEVELの劣化判定は、異常なAC係数値によってその周波数成分の直交変換基底が強調されることによって生じるマクロブロック中の異常な波形パターンを検出するのに効果がある。

・直交変換係数データ6を逆量子化部20で逆量子化した出力が、規格で定められる値域を逸脱する場合

・加算器25で生成される復号画像3の画素値が、規格で定められる値域を逸脱する場合

・直交変換係数データ6の有効係数分布(周波数分布)が、所定の値域を逸脱する場合

・直交変換係数データ6の有効係数の個数が、所定の閾値を超える場合

・動きベクトル17ないしは動きベクトル17の予測差分値が、所定の値域を逸脱する場合

・直交変換係数データ6のブロック内電力和が、所定の値域を逸脱する場合

7 画像劣化検出部

9 画像修復開始位置決定部

11 画像修復処理部

16 可変長復号部

Claims (6)

- ブロック単位に符号化された動画像符号化ビットストリームのシンタックスに基づいて、符号化ビット列から符号化データを正常に復元することが不可能な復号破綻状態を検出するシンタックス解析部と、

前記ブロックごとの符号化データの状態から該ブロックにおける画像劣化の有無を検出する画像劣化検出部と、

前記シンタックス解析部による前記復号破綻状態のが検出結果と、前記画像劣化検出部により画像劣化有と検出されたブロックの画面内位置とに基いて、画像修復を行う画像修復処理部とを備えたことを特徴とする動画像情報復元装置。 - 前記画像修復処理部は、

前記シンタックス解析部が前記復号破綻状態を検出したブロック位置から画像劣化検出部が検出した画像劣化ブロック位置までの間のブロック数が所定の閾値より小さい場合は、画像劣化ブロック位置を画像修復範囲の開始位置とし、

前記復号破綻状態を検出したブロック位置から画像劣化ブロック位置までの間のブロック数が所定の閾値以上の場合は、前記復号破綻状態を検出したブロック位置から前記所定の閾値まで遡ったブロック位置を画像修復範囲の開始位置とすることを特徴とする請求項1記載の動画像情報復元装置。 - 前記画像劣化検出部によって検出された画像劣化ブロックの画面内位置を記憶する記憶手段を備え、この画像劣化ブロック位置は、マクロブロックを複数集めたマクロブロック群の単位で初期化されることを特徴とする請求項1または2記載の動画像情報復元装置。

- 前記動画像符号化ビットストリームはMPEG-4符号化方式に従い、前記マクロブロック群はビデオパケットであることを特徴とする請求項3記載の動画像情報復元装置。

- ブロック単位に符号化された動画像符号化ビットストリームのシンタックスに基づいて、符号化ビット列から符号化データを正常に復元することが不可能な復号破綻状態を検出するシンタックス解析ステップと、

前記ブロックごとの符号化データの状態から該ブロックにおける画像劣化の有無を検出する画像劣化検出ステップと、

前記シンタックス解析ステップによる前記復号破綻状態の検出結果と、前記画像劣化検出ステップにおいて画像劣化有と検出されたブロックの画面内位置とに基いて、画像修復を行う画像修復処理ステップと

を備えたことを特徴とする動画像情報復元方法。 - 計算機を、ブロック単位に符号化された動画像符号化ビットストリームのシンタックスに基づいて、符号化ビット列から符号化データを正常に復元することが不可能な復号破綻状態を検出するシンタックス解析部と、

前記ブロックごとの符号化データの状態から該ブロックにおける画像劣化の有無を検出する画像劣化検出部と、

前記シンタックス解析部による前記復号破綻状態の検出結果と、前記画像劣化検出部により画像劣化有と検出されたブロックの画面内位置とに基いて、画像修復を行う画像修復処理部として機能させるための動画像情報復元プログラム。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004105002A JP4432582B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 動画像情報復元装置、動画像情報復元方法、動画像情報復元プログラム |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004105002A JP4432582B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 動画像情報復元装置、動画像情報復元方法、動画像情報復元プログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005295054A true JP2005295054A (ja) | 2005-10-20 |

| JP4432582B2 JP4432582B2 (ja) | 2010-03-17 |

Family

ID=35327530

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004105002A Expired - Fee Related JP4432582B2 (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 動画像情報復元装置、動画像情報復元方法、動画像情報復元プログラム |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4432582B2 (ja) |

Cited By (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007318455A (ja) * | 2006-05-25 | 2007-12-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | トランスコーデック装置 |

| JP2008278210A (ja) * | 2007-04-27 | 2008-11-13 | Toshiba Corp | 動画像復号装置、放送受信装置、動画像復号方法 |

| WO2008139721A1 (ja) | 2007-05-07 | 2008-11-20 | Panasonic Corporation | 復号化装置及び復号化方法 |

| JP2011514076A (ja) * | 2008-02-26 | 2011-04-28 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | ビデオデコーダエラー処理 |

| US8379733B2 (en) | 2006-09-26 | 2013-02-19 | Qualcomm Incorporated | Efficient video packetization methods for packet-switched video telephony applications |

| JP2013207722A (ja) * | 2012-03-29 | 2013-10-07 | Mitsubishi Electric Corp | ストリーム修復装置およびストリーム修復方法 |

| US8559527B2 (en) | 2006-04-17 | 2013-10-15 | Hitachi Consumer Electronics Co., Ltd. | Image display apparatus |

| WO2024247194A1 (ja) * | 2023-05-31 | 2024-12-05 | 日本電信電話株式会社 | 学習データ生成装置、学習データ生成方法、および、プログラム |

-

2004

- 2004-03-31 JP JP2004105002A patent/JP4432582B2/ja not_active Expired - Fee Related

Cited By (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US8559527B2 (en) | 2006-04-17 | 2013-10-15 | Hitachi Consumer Electronics Co., Ltd. | Image display apparatus |

| JP2007318455A (ja) * | 2006-05-25 | 2007-12-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | トランスコーデック装置 |

| US8379733B2 (en) | 2006-09-26 | 2013-02-19 | Qualcomm Incorporated | Efficient video packetization methods for packet-switched video telephony applications |

| JP2008278210A (ja) * | 2007-04-27 | 2008-11-13 | Toshiba Corp | 動画像復号装置、放送受信装置、動画像復号方法 |

| WO2008139721A1 (ja) | 2007-05-07 | 2008-11-20 | Panasonic Corporation | 復号化装置及び復号化方法 |

| JP2011514076A (ja) * | 2008-02-26 | 2011-04-28 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | ビデオデコーダエラー処理 |

| JP2014090477A (ja) * | 2008-02-26 | 2014-05-15 | Qualcomm Incorporated | ビデオデコーダエラー処理 |

| US9357233B2 (en) | 2008-02-26 | 2016-05-31 | Qualcomm Incorporated | Video decoder error handling |

| JP2016106476A (ja) * | 2008-02-26 | 2016-06-16 | クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated | ビデオデコーダエラー処理 |

| JP2013207722A (ja) * | 2012-03-29 | 2013-10-07 | Mitsubishi Electric Corp | ストリーム修復装置およびストリーム修復方法 |

| WO2024247194A1 (ja) * | 2023-05-31 | 2024-12-05 | 日本電信電話株式会社 | 学習データ生成装置、学習データ生成方法、および、プログラム |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP4432582B2 (ja) | 2010-03-17 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5007322B2 (ja) | ビデオ符号化方法 | |

| JP3630474B2 (ja) | 動画像伝送システム及び動画像伝送装置 | |

| US9414086B2 (en) | Partial frame utilization in video codecs | |

| US20030012286A1 (en) | Method and device for suspecting errors and recovering macroblock data in video coding | |

| US8743970B2 (en) | Video decoding with error detection and concealment | |

| JP3840020B2 (ja) | 動画像符号化装置 | |

| KR20000050599A (ko) | 오류 은폐방법 | |

| JP3576402B2 (ja) | 画像復号化装置 | |

| KR100439617B1 (ko) | 동화상 복호 장치 및 동화상 복호 방법 | |

| CN101569198A (zh) | 解码装置以及解码方法 | |

| JP4133346B2 (ja) | 予測タイプの選択によるビデオデータブロックのイントラ符号化 | |

| JP3519441B2 (ja) | 動画像伝送装置 | |

| KR19990086428A (ko) | 움직임 벡터 추정에 의한 오류 복원 방법 | |

| JP4432582B2 (ja) | 動画像情報復元装置、動画像情報復元方法、動画像情報復元プログラム | |

| JP5213964B2 (ja) | 動画像符号化装置及び動画像復号装置 | |

| US5703697A (en) | Method of lossy decoding of bitstream data | |

| JP2002027483A (ja) | 画像符号化装置、画像復号化装置および記憶媒体 | |

| JP4624308B2 (ja) | 動画像復号装置及び動画像復号方法 | |

| JP3599909B2 (ja) | 動画像符号化装置 | |

| JP4485409B2 (ja) | 動画像復号装置 | |

| JP2009094892A (ja) | 動画像復号装置及び動画像復号方法 | |

| JP4851270B2 (ja) | 動画像復号装置、および復号方法。 | |

| KR100590328B1 (ko) | 동영상 디코더 및 이를 이용한 디코딩 방법 | |

| KR20070090494A (ko) | 평균 움직임 벡터를 이용한 인터 프레임 에러 은닉 장치 및방법 | |

| JP2001186523A (ja) | 画像処理装置及びその方法と記憶媒体 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20061225 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20080814 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080826 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20081027 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090915 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20091110 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20091201 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20091214 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130108 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130108 Year of fee payment: 3 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |