CN110235347B - 电力转换系统的控制装置 - Google Patents

电力转换系统的控制装置 Download PDFInfo

- Publication number

- CN110235347B CN110235347B CN201880009118.7A CN201880009118A CN110235347B CN 110235347 B CN110235347 B CN 110235347B CN 201880009118 A CN201880009118 A CN 201880009118A CN 110235347 B CN110235347 B CN 110235347B

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- power conversion

- output

- conversion device

- voltage

- value

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J1/00—Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks

- H02J1/10—Parallel operation of dc sources

- H02J1/102—Parallel operation of dc sources being switching converters

-

- G—PHYSICS

- G05—CONTROLLING; REGULATING

- G05F—SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES

- G05F1/00—Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems

- G05F1/10—Regulating voltage or current

- G05F1/46—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc

- G05F1/56—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices

- G05F1/565—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF

- H02M1/00—Details of apparatus for conversion

- H02M1/32—Means for protecting converters other than automatic disconnection

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF

- H02M3/00—Conversion of dc power input into dc power output

- H02M3/22—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac

- H02M3/24—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters

- H02M3/28—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac

- H02M3/285—Single converters with a plurality of output stages connected in parallel

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF

- H02M3/00—Conversion of dc power input into dc power output

- H02M3/22—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac

- H02M3/24—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters

- H02M3/28—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac

- H02M3/325—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal

- H02M3/335—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only

- H02M3/33507—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF

- H02M3/00—Conversion of dc power input into dc power output

- H02M3/22—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac

- H02M3/24—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters

- H02M3/28—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac

- H02M3/325—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal

- H02M3/335—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only

- H02M3/33569—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements

- H02M3/33576—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer

- H02M3/33592—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer having a synchronous rectifier circuit or a synchronous freewheeling circuit at the secondary side of an isolation transformer

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY

- H02J1/00—Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks

- H02J1/10—Parallel operation of dc sources

- H02J1/106—Parallel operation of dc sources for load balancing, symmetrisation, or sharing

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF

- H02M1/00—Details of apparatus for conversion

- H02M1/0003—Details of control, feedback or regulation circuits

- H02M1/0025—Arrangements for modifying reference values, feedback values or error values in the control loop of a converter

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF

- H02M1/00—Details of apparatus for conversion

- H02M1/0003—Details of control, feedback or regulation circuits

- H02M1/0032—Control circuits allowing low power mode operation, e.g. in standby mode

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF

- H02M1/00—Details of apparatus for conversion

- H02M1/0048—Circuits or arrangements for reducing losses

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS

- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption

- Y02B70/10—Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Electromagnetism (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Radar, Positioning & Navigation (AREA)

- Automation & Control Theory (AREA)

- Dc-Dc Converters (AREA)

- Inverter Devices (AREA)

Abstract

控制装置(30a、30b、40)应用于电力转换系统(10),该电力转换系统(10)包括与共用的供电对象(60)并联连接的第一DDC(10a)和第二DDC(10b)。控制装置(30a、30b、40)实施均等化控制,在该均等化控制中,通过输出修正电压VLB对第一DDC(10a)的电压指令值和第二DDC(10b)的电压指令值中的至少任一个进行修正,以使输出电流均等化。并且,在实施均等化控制的情况下,基于输出修正电压VLB,对在第一DDC(10a)的输出侧和第二DDC(10b)的输出侧中的哪一个产生断线异常进行判断。

Description

相关申请的援引

本申请以2017年1月31日申请的日本专利申请号2017-016076号的申请为基础,在此援引其记载内容。

技术领域

本发明涉及电力转换系统的控制装置。

背景技术

以往,已知一种电力转换系统,包括与共用的供电对象并联连接的多个电力转换装置,向供电对象供给电力。作为电力转换系统,如下述专利文献1所记载的那样,将各电力转换装置的输出电流均等化并向供电对象输出。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本专利特许第5202268号公报

当将两台电力转换装置与共用的供电对象并联连接时,即使在任意一个的电力转换装置的输出侧产生断线异常,也能从未产生断线异常的电力转换装置向供电对象供给输出电压。因此,存在根据检测输出侧的电压值的方法,难以判断在哪一个电力转换装置产生了断线异常的情况。并且,在对电力转换装置的输出侧的电压值进行检测的方法中,需要预先使输出侧的电阻值变大来使产生断线异常时和未产生断线异常时的检测电压的差变大。但是,若使输出侧的电阻值变大,则与变大的电阻值相应地,在输出侧消耗的能量变大,出于效率的考量会产生问题。并且,会产生以下问题:当输出侧的电阻值变大时,容易产生输出侧的发热。

本发明鉴于上述技术问题而作,其目的在于提供一种电力转换系统的控制装置,在将两台电力转换装置与供电对象并联连接的结构中,能够对各电力转换装置的输出侧的断线异常进行检测。

为了解决上述技术问题,根据本发明,应用于包括与共用的供电对象并联连接的第一电力转换装置和第二电力转换装置的电力转换系统,包括:均等化控制部,该均等化控制部通过输出修正电压来修正所述第一电力转换装置的电压指令值和所述第二电力转换装置的电压指令值中的至少任一个,以使输出电流均等化;以及断线异常判断部,在实施所述均等化控制时,该断线异常判断部基于所述输出修正电压对在所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧中的任一个是否产生断线异常进行判断。

存在一种实施下述均等化控制的方式,在该均等化控制中,通过输出修正电压来修正电压指令值的至少任意一个,以使第一电力转换装置的输出电流和第二电力转换装置的输出电流均等化。在这样的结构的电力转换系统中,本发明人发现了第一电力转换装置和第二电力转换装置的输出侧的电阻值的大小与修正电压指令值的输出修正电压之间存在关联。具体地,与将第一电力转换装置和第二电力转换装置的输出侧的电阻值的差作为斜率值的输出电流的变化相对应地,输出修正电压产生变化。

此处,当在第一电力转换装置和第二电力转换装置中的任一个的输出侧产生断线异常时,产生断线异常一侧的输出侧的电阻值增加,从而使上述斜率值产生变化。能够将该斜率值的变化作为输出修正电压的变化来检测。因此,在上述结构中,在实施均等化控制时,基于输出修正电压对在第一电力转换装置的输出侧和第二电力转换装置的输出侧的任一个是否产生断线异常进行判断。因此,能够适当地对在各电力转换装置的输出侧的任一个是否产生断线异常进行判断。

附图说明

参照附图和以下详细的记述,可以更明确本发明的上述目的、其他目的、特征和优点。附图如下所述。

图1是电力转换系统的结构图。

图2是对控制部的功能进行说明的功能框图。

图3是对第一、第二DDC的输出电流和电力转换效率的关系进行说明的图。

图4是对与负载相对应的第一、第二DDC的工作进行说明的图。

图5是对通过修正电压的变化来判断断线异常的原理进行说明的图。

图6是对在将输出电流作为横轴,将输出修正电压VLB作为纵轴时,修正电压VLB的变化进行说明的图。

图7是对高阶控制部的各动作的切换处理进行说明的流程图。

图8是对使第二DDC单独动作时的高阶控制部的控制进行说明的图。

图9是对使第一DDC单独动作时的高阶控制部的控制进行说明的图。

图10是对实施均等化控制时的高阶控制部的控制进行说明的图。

图11是使第一、第二DDC共同动作时的输出电流的波形图。

图12是对图7的步骤S19的详细处理进行说明的流程图。

图13是对使用输出电压的断线异常的判断和本实施方式的断线异常的判断的差异进行说明的图。

图14是对第二实施方式中的断线异常的判断进行说明的流程图。

图15是对高阶控制部内的、基于设定第一蓄电池的端子间电压的电池电压指令值VS*来设定上位电压指令值VP的功能进行说明的图。

图16是对第三实施方式的高阶控制部所实施的处理进行说明的流程图。

图17是对第四实施方式的高阶控制部所实施的处理进行说明的流程图。

图18是表示均等化控制的其他实施例的图。

图19是表示均等化控制的其他实施例的图。

图20是表示均等化控制的其他实施例的图。

具体实施方式

(第一实施方式)

图1是第一实施方式的电力转换系统10的结构图。电力转换系统10包括输出侧与作为共用的供电对象的第一蓄电池60并联连接的第一DC/DC转换器(以下,记载为第一DDC10a)和第二DC/DC转换器(以下,记载为第二DDC10b)。并且,第一DDC10a和第二DDC10b的输入侧与共用的直流电源即第二蓄电池100并联连接。本实施方式中,第一DDC10a相当于第一电力转换装置,第二DDC10b相当于第二电力转换装置。

第一DDC10a的第一端子T1经由第一输出侧配线OUT1与第一蓄电池60的正侧端子连接。第一DDC10a的第二端子T2经由第二输出侧配线OUT2与第一蓄电池60的负侧端子连接。第二DDC10b的第三端子T3经由第三输出侧配线OUT3和第一输出侧配线OUT1与第一蓄电池60的正侧端子连接。第二DDC10b的第四端子T4经由第四输出侧配线OUT4和第二输出侧配线OUT2与第一蓄电池60的负侧端子连接。

本实施方式中,第二蓄电池100的输出电压被设定为比第一蓄电池60的输出电压高。第一DDC10a和第二DDC10b通过对从第二蓄电池100供给的直流电压进行降压来生成输出电压。本实施方式中,第一蓄电池60由铅蓄电池构成。并且,第二蓄电池100由锂离子蓄电池构成。另外,也可以是,在第一蓄电池60并联连接有由从电力转换系统10供给的直流电力驱动的各种装置。

接着,对第一DDC10a的结构进行详细的说明。第一DDC10a是全桥式的DC/DC转换器,包括平滑电容器11、第一转换电路12、变压器13、第二转换电路14、电抗器15以及滤波电容器16。

平滑电容器11并联连接于第二蓄电池100的正侧端子与负侧端子之间。

第一转换电路12包括第一~第四开关Q1~Q4,通过对各开关Q1~Q4的接通/断开进行切换,将来自第二蓄电池100的直流电力转换为交流电力并向变压器13的初级侧线圈L1供给。第一转换电路12包括第一电桥支路和第二电桥支路,所述第一电桥支路将第一开关Q1的源极和第三开关Q3的漏极串联连接,所述第二电桥支路将第二开关Q2的源极和第四开关Q4的漏极串联连接。第一电桥支路和第二电桥支路与第二蓄电池100并联连接。并且,第一开关Q1和第三开关Q3的连接点与变压器13的初级侧线圈L1的第一端连接,第二开关Q2和第四开关Q4的连接点与初级侧线圈L1的第二端连接。本实施方式中,各开关Q1~Q4由MOS-FET(氧化物半导体场效应管)构成。

变压器13除了初级侧线圈L1还包括次级侧线圈L2。第二转换电路14与次级侧线圈L2连接。通过从第一转换电路12向初级侧线圈L1供给交流电压,在次级侧线圈L2产生与初级侧线圈L1和次级侧线圈L2的匝数比相对应的交流电压。

第二转换电路14包括第五开关Q5和第六开关Q6。第二转换电路14将在变压器13的次级侧线圈L2产生的交流电压转换为直流电压。此外,第五开关Q5的漏极和第六开关Q6的漏极分别与次级侧线圈L2的两端连接。并且,第五开关Q5的源极和第六开关Q6的源极连接。本实施方式中,各开关Q5、Q6由MOS-FET(氧化物半导体场效应管)构成。

电抗器15的第一端与次级侧线圈L2的一端连接,被第二转换电路14转换的直流电压向电抗器15供给。第一端子T1经由第一电气路径LO1与电抗器15的第二端连接。在第五开关Q5和第六开关Q6的连接点,经由第二电气路径LO2连接有第二端子T2。滤波电容器16连接于第一电气路径LO1与第二电气路径LO2之间。由此,滤波电容器16与第一蓄电池60并联连接。

第一DDC10a包括第一低阶控制部30a。第一低阶控制部30a对第一DDC10a中的构成第一转换电路12和第二转换电路14的各开关Q1~Q6进行接通/断开。另外,第一低阶控制部30a只要由例如包括多个功能块的集成电路构成即可。后面对第一低阶控制部30a的各功能进行描述。

第一DDC10a包括第一输入电压传感器21a、第一输出电压传感器22a、以及第一电流传感器23a。第一输入电压传感器21a连接于第二蓄电池100与平滑电容器11之间,将从第二蓄电池100输入第一DDC10a的电压作为第一输入电压VH1来检测。第一输出电压传感器22a连接于滤波电容器16与第一蓄电池60之间,将第一DDC10a的输出电压作为第一输出电压VL1r来检测。第一电流传感器23a将在电气路径中流动的电流作为第一电流IH1来检测,该电气路径将平滑电容器11和第一转换电路12连接。将第一输入电压传感器21a、第一输出电压传感器22a、以及第一电流传感器23a所检测出的各检测值VH1、VL1r、以及IH1输入第一低阶控制部30a。

接着,对第二DDC10b的结构进行说明。另外,在本实施方式中第一、第二DDC10a、10b的基本结构彼此相同,适当省略第二DDC10b的说明。并且,对第二DDC10b的结构要素标注与第一DDC10a的结构要素共用的符号。

在第二DDC10b中,在电抗器15的第二端经由第三电气路径LO3连接有第三端子T3。在第二DDC10b中,在第五开关Q5和第六开关Q6的连接点经由第四电气路径LO4连接有第四端子T4。在第二DDC10b中,滤波电容器16连接于第三电气路径LO3与第四电气路径LO4之间。

第二DDC10b包括第二低阶控制部30b、第二输入电压传感器21b、第二输出电压传感器22b、以及第二电流传感器23b。第二输入电压传感器21b将从第二蓄电池100输入第二DDC10b的电压作为第二输入电压VH2来检测。第二输出电压传感器22b将第二DDC10b的输出电压作为第二输出电压VL2r来检测。第二电流传感器23b将在电气路径中流动的电流作为第二电流IH2来检测,该电气路径将第二DDC10b中的平滑电容器11和第一转换电路12连接。将第二输入电压传感器21b、第二输出电压传感器22b、以及第二电流传感器23b所检测出的各检测值VH2、VL2r、以及IH2输入第二低阶控制部30b。

电力转换系统10包括高阶控制部40。高阶控制部40由公知的微型计算机构成,与各低阶控制部30a、30b电连接。在第一DDC10a的各端子T1、T2与第一蓄电池60之间包括检测第一蓄电池60的端子间电压的电池电压检测部24。电池电压检测部24通过第一输出侧配线OUT1和第二输出侧配线OUT2与第一蓄电池60并联连接,从而检测第一蓄电池60的端子间电压VSr。由电池电压检测部24检测出的端子间电压VSr向高阶控制部40输出。

接着,对各低阶控制部30a、30b的功能进行说明。图2的(a)表示第一低阶控制部30a,图2的(b)表示第二低阶控制部30b。由于第一低阶控制部30a和第二低阶控制部30b基本上是相同的结构,因此在以下,仅对第一低阶控制部30a的功能框图进行详细的说明,适当省略对第二低阶控制部30b的功能框图进行说明。并且,以后,在各低阶控制部30a、30b以及高阶控制部40所使用的第一、第二电流IH1、IH2为由第一、第二电流传感器23a、23b检测出的第一、第二电流IH1、IH2根据初级侧线圈L1和次级侧线圈L2的匝数比而转换的值。上述转换的值相当于第一、第二DDC10a、10b的输出电流。

如图2的(a)所示,第一低阶控制部30a包括恒定电压控制部31a、恒定电流控制部32a、最小值选择部33a以及峰值电流控制部34a。

作为用于将第一输出电压VL1r反馈控制为第一电压指令值VL1*的操作量,恒定电压控制部31a计算第一DDC10a的输出电流的目标值即第一目标电流值Irefcv1。本实施方式中,从高阶控制部40向第一低阶控制部30a输出第一电压指令值VL1*。并且,从高阶控制部40向第二低阶控制部30b输出第二电压指令值VL2*。

恒定电压控制部31a包括渐变器311、电压偏差计算器312以及PI控制器313。首先,第一电压指令值VL1*输入渐变器311。渐变器311根据第一电压指令值VL1*的变化输出使该第一电压指令值VL1*渐变后的值。电压偏差计算器312通过从被渐变器311转换的第一电压指令值VL1*减去由第一输出电压传感器22a检测出的第一输出电压VL1r来计算偏差。由电压偏差计算器312计算出的偏差输入PI控制器313。PI控制器313通过对输入的偏差进行比例积分控制来计算第一目标电流值Irefcv1。

恒定电流控制部32a计算第一上限电流值Irefcc1。本实施方式中,第一上限电流值Irefcc1被设定为第一DDC10a的额定电流(例如120A)。

最小值选择部33a对从恒定电压控制部31a输出的第一目标电流值Irefcv1和从恒定电流控制部32a输出的第一上限电流值Irefcc1进行比较,选择其中较小的值并将其输出。因此,当第一目标电流值Irefcv1超过第一上限电流值Irefcc1时,最小值选择部33a将第一上限电流值Irefcc1向峰值电流控制部34a输出。在以下,将Irefcv1和Irefcc1中的被最小值选择部33a选择的电流值记载为第一电流指令值Iref1。

峰值电流控制部34a包括DA转换器341、比较器342以及加法器343。首先,将被最小值选择部33a选择的第一电流指令值Iref1输入DA转换器341。DA转换器341将输入的第一电流指令值Iref1从数字值转换为模拟值。转换为模拟值的第一电流指令值Iref1向比较器342的反相输入端子输入。加法器343将第一电流IH1和斜坡补偿信号相加,并将其作为补偿后开关电流输出。加法器343的输出信号向比较器342的非反相输入端子输入。另外,斜坡补偿信号对在电抗器15流动的电流的变动引起的振荡进行抑制。

比较器342将第一电流指令值Iref1和补偿后开关电流进行比较,在补偿后开关电流比第一电流指令值Iref1小的期间,将低电平状态的信号向RS触发器347的R端子输入。并且,在补偿后开关电流比第一电流指令值Iref1大的期间,比较器342将高电平状态的信号向RS触发器347的R端子输入。此外,时钟信号向RS触发器347的S端子输入。RS触发器347的输出在被占空比限制部348设定占空比的上限值的基础上,作为用于对第一、第二、第三、第四开关Q1、Q2、Q3、Q4进行接通/断开的驱动信号G1、G2、G3、G4输出。

第一低阶控制部30a包括电流判断部35a和输出判断部36a。在被最小值选择部33a选择的第一电流指令值Iref1低于能够使第一DDC10a稳定地动作的电流值时,作为驱动信号G1~G4,电流判断部35a和输出判断部36a输出断开第一~第四开关Q1~Q4的断开驱动信号。因此,当第一电流指令值Iref1较小以至于不能使第一~第四开关Q1~Q4稳定地动作时,断开第一~第四开关Q1~Q4,从而使第一DDC10a的动作停止。

具体地,电流判断部35a对从最小值选择部33a输出的第一电流指令值Iref1是否在规定电流值以下进行判断。当输出判断部36a从电流判断部35a获取到表示第一电流指令值Iref1超过规定电流值的判断结果时,将从占空比限制部348输出的各驱动信号G1~G4保持原样向第一~第四开关Q1~Q4的栅极输出。另一方面,当输出判断部36a从电流判断部35a获取到表示第一电流指令值Iref1在规定电流值以下的判断结果时,将从占空比限制部348输出的各驱动信号G1~G4全部切换为断开驱动信号并将其输出。因此,使第一DDC10a的动作停止。

另外,如图2的(b)所示,第二低阶控制部30b与第一低阶控制部30a同样地,包括恒定电压控制部31b、恒定电流控制部32b、最小值选择部33b、峰值电流控制部34b、电流判断部35b以及输出判断部36b。各部31b~36b的功能与第一DDC10a所包括的各部31a~36a的功能相同,但是输入和输出的信号不同。即,作为用于将第二输出电压VL2r反馈控制为第二电压指令值VL2*的操作量,恒定电压控制部31b计算输出电流的目标值即第二目标电流值Irefcv2。并且,恒定电流控制部32b计算第二上限电流值Irefcc2。本实施方式中,第二上限电流值Irefcc2被设定为第二DDC10b的额定电流(例如30A)。最小值选择部33b对第二目标电流值Irefcv2和第二上限电流值Irefcc2进行比较,选择其中较小的值并将其输出。在以下,将Irefcv2和Irefcc2中的被最小值选择部33a选择的电流值记载为第二电流指令值Iref2。在第二电流指令值Iref2低于能够使第二DDC10b稳定地动作的电流值时,作为驱动信号G1~G4,电流判断部35b和输出判断部36b输出断开第二DDC10b的第一~第四开关Q1~Q4的断开驱动信号。

接着,对第一DDC10a和第二DDC10b的电力转换效率进行说明。图3是表示与第一DDC10a和第二DDC10b各自的输出电流相对应的电力转换效率(%)的图。另外,本实施方式中,电力转换系统10的电力转换效率由下式(1)定义。

η=Pout/Pin×100(1)

在上式(1)中,η表示电力转换效率,是0(%)~100(%)的值。Pout表示各DDC10a、10b的输出电力,Pin表示各DDC10a、10b的输入电力。

与第二DDC10b相比,第一DDC10a的电力转换效率达到最大的负载不同。如图3所示,第二DDC10b设计为在第一负载区域LA1的电力转换效率为最大,第一DDC10a设计为在与第一负载区域LA1相比负载更大的第二负载区域LA2的电力转换效率为最大。并且,在第一负载区域LA1的整个区域中,第二DDC10b的电力转换效率比第一DDC10a的电力转换效率高。并且,在第二负载区域LA2的整个区域中,第一DDC10a的电力转换效率比第二DDC10b的电力转换效率高。

本实施方式中,第二DDC10b的额定电流为比第一DDC10a的额定电流小的值。第一负载区域LA1被设定为0以上且第一电流阈值Th11以下的区域,第一电流阈值Th11被设定为第二DDC10b的额定电流。并且,第二负载区域LA2被设定为比第一电流阈值Th11大且在第二电流阈值Th12以下的区域,第二电流阈值Th12被设定为比第一DDC10a的额定电流小的值。并且,第三负载区域LA3被设定为比第二电流阈值Th12大的区域。

在第三负载区域LA3设定有第三电流阈值Th13。第三电流阈值Th13被设定为比第二电流阈值Th12大且为第二DDC10b的额定电流的两倍的值(例如60A)。

如图4所示,高阶控制部40根据负载切换第一DDC10a和第二DDC10b的动作。具体地,在第一负载区域LA1中,使第二DDC10b单独动作。在第二负载区域LA2中,使第一DDC10a单独动作。并且,在第三负载区域LA3中,使第一DDC10a和第二DDC10b动作。并且,在该第三负载区域LA3中,当负载比第二电流阈值Th12大且比第三电流阈值Th13小时,实施使第一DDC10a和第二DDC10b的输出电流均等化的均等化控制。通过均等化控制来控制第一DDC10a和第二DDC10b,以使第一DDC10a和第二DDC10b的输出电流为相同的值。

此处,在第一DDC10a或者第二DDC10b的输出侧会产生断线异常。本实施方式中,第一DDC10a的输出侧的断线异常包括以下部位中的至少一个在中途断线:第一电气路径LO1、第二电气路径LO2、在第一输出侧配线OUT1上比和第三输出侧配线OUT3连接的部位靠第一端子T1侧的配线、以及在第二输出侧配线OUT2上比和第四输出侧配线OUT4连接的部位靠第二端子T2侧的配线。并且,第一DDC10a的输出侧的断线异常包括第一输出侧配线OUT1从第一端子T1脱落和第二输出侧配线OUT2从第二端子T2脱落中的至少一种。此外,在本实施方式中,第二DDC10b的输出侧的断线异常包括以下部位中的至少一个在中途断线:第三电气路径LO3、第四电气路径LO4、第三输出侧配线OUT3、以及第四输出侧配线OUT4。并且,第二DDC10b的输出侧的断线异常包括第三输出侧配线OUT3从第三端子T3脱落和第四输出侧配线OUT4从第四端子T4脱落中的至少一种。

在将两台DDC10a、10b相对于共用的供电对象即第一蓄电池60并联连接的结构中,例如,即使在第一DDC10a的输出侧产生断线异常,也能从未产生断线异常的第二DDC10b的输出侧向第一蓄电池60供给输出电压。因此,存在下述情况,通过使用由各输出电压传感器22a、22b检测出的输出电压VL1r、VL2r来判断断线异常的方法,难以判断在DDC10a、10b的哪一个产生了断线异常。因此,本实施方式中构成为,高阶控制部40通过在均等化控制中所使用的输出修正电压VLB来判断在各DDC10a、10b的哪一个产生了断线异常。

图5是简化地表示电力转换系统10的各部的电路图。图5中,将第一蓄电池60的端子间电压表示为Vo,将第一DDC10的输出电压表示为VL1r,将第二DDC的输出电压表示为VL2r。并且,将第一电气路径LO1和第一输出侧配线OUT1中的比与第三输出侧配线OUT3连接的部位靠第一端子T1侧的配线的合成电阻表示为第一电阻值R1。并且,将第三电气路径LO3和第三输出侧配线OUT3的合成电阻表示为第二电阻值R2。另外在图5中,RS表示第一输出侧配线OUT1中的比与第三输出侧配线OUT3连接的部位靠第一蓄电池60侧的配线的电阻值。在本实施方式中,RS是与R1、R2相比非常小的值,设为RS≒0。

由于电流流动到将各DDC10a、10b和第一蓄电池60连接的各输出侧配线OUT1、OUT3,因此会产生电压降低。因此,端子间电压Vo、输出电压VL1r、VL2r为用下述式(2)、(3)表示的关系。

VL1r=I1×R1+Vo…(2)

VL2r=I2×R2+Vo…(3)

此处,I1表示流动于第一输出侧配线OUT1的电流,I2表示流动于第三输出侧配线OUT3的电流。

当高阶控制部40用输出修正电压VLB修正输出电压VL1r、VL2r以使第一DDC10a和第二DDC10b的输出电流均等化为I3时,从上述式(2)、(3)导出下述式(4)、(5)。

VL1r+VLB=I3×R1+Vo…(4)

VL2r-VLB=I3×R2+Vo…(5)

根据上述式(4)、(5)导出下述式(6)。

VLB=(R1-R2)/2×I3-(VL1r-VL2r)/2…(6)

根据上述式(6),导出下述式(7)。

VLB=(R1-R2)/2×I3+Δoff…(7)

上述式(7)表示输出修正电压VLB将各电阻值R1、R2的差作为斜率值并根据均等化后的电流量I3变化。另外,将实施均等化控制时的第一输出电压VL1r和第二输出电压VL2r的差表示为检测偏差Δoff。

图6是对在将横轴设为各DDC10a、10b的输出电流的合计值并将纵轴设为输出修正电压VLB时,基于上述式(7)的输出修正电压VLB的变化进行说明的图。

当未产生各DDC10a、10b的断线异常时,第一输出侧配线OUT1的第一电阻值R1和第三输出侧配线OUT3的第二电阻值R2的差为规定的范围。因此,图6中,将未产生各DDC10a、10b的断线异常时的输出修正电压VLB可取的变化规定为正常范围。该正常范围是由上限值LH1和下限值LH2规定的范围。因此,上限值LH1和下限值LH2随着输出电流变大而变大。

图6中,将相对于输出电流的变化的上限值LH1的变化表示为第一斜率阈值SL1,将相对于输出电流的变化的下限值LH2的变化表示为第二斜率阈值SL2。由于与下限值LH2相比上限值LH1的斜率更大,因此第一斜率阈值SL1为相对于第二斜率阈值SL2更大的值。

另一方面,当产生第一DDC10a和第二DDC10b的任一个的断线异常时,各电阻值R1、R2中的产生断线异常的一方所对应的电阻值变大,从而在上述式(7)中使斜率值(R1-R2)/2变化。具体地,当产生第一DDC10a的断线异常时,由于第一电阻值R1比第二电阻值R2大,因此使斜率值(R1-R2)/2向正侧变化。因此,图6中,输出修正电压VLB为比正常范围高的值。此外,当产生第二DDC10b的断线异常时,由于第二电阻值R2比第一电阻值R1大,因此使斜率值(R1-R2)/2向负侧变化。因此,图6中,输出修正电压VLB为比正常范围低的值。

通过使用由图5、图6表示的特性,能够根据在均等化控制中所使用的输出修正电压VLB来判断是第一DDC10a产生了断线异常还是第二DDC10b产生了断线异常。本实施方式中,计算输出修正电压VLB的相对于输出电流的斜率值,从该斜率值判断第一DDC10a或者第二DDC10b的断线异常。

接着,对由高阶控制部40实施的第一DDC10a和第二DDC10b的动作的切换处理和断线异常检测处理进行说明。图7是对高阶控制部40切换各DDC10a、10b的动作的切换处理和断线异常检测处理进行说明的流程图。图7所示的流程图是由高阶控制部40以规定周期反复实施的处理。

步骤S10中,获取第一输入电压VH1、第一输出电压VL1r、第一电流IH1。本实施方式中,通过将第一低阶控制部30a所获取的各检测值VH1、VL1r、IH1向高阶控制部40输出,从而获取各检测值VH1、VL1r、IH1。步骤S10相当于第一输出电流获取部。

步骤S11中,获取第二输入电压VH2、第二输出电压VL2r、第二电流IH2。本实施方式中,通过将第二低阶控制部30b所获取的各检测值VH2、VL2r、IH2向高阶控制部40输出,从而获取各检测值VH2、VL2r、IH2。步骤S11相当于第二输出电流获取部。

在步骤S12中,推定向第一蓄电池60输出的作为负载输出的输出电流Io。输出电流Io是分别从第一DDC10a和第二DDC10b向第一蓄电池60输出的电流的合计值。本实施方式中,基于在步骤S10、S11获取的各检测值和初级侧线圈L1与次级侧线圈L2的匝数比来推定输出电流Io。

步骤S13、S15中,对由步骤S12推定出的输出电流Io是包含于第一负载区域LA1的值还是包含于第二负载区域LA2的值进行判断。首先,在步骤S13中,对在步骤S12推定出的输出电流Io是否在第一电流阈值Th1以下进行判断。第一电流阈值Th1是区别第一负载区域LA1和第二负载区域LA2的边界的值。

另外,第一电流阈值Th1也可以是在第二DDC10b的额定电流加上规定的余量的值。在这种情况下,优选的是,第一电流阈值Th1是与图3所示的第一DDC10a的电力转换效率为最大的输出电流相比更大的值。

当在步骤S13中判断为输出电流Io在第一电流阈值Th1以下时,判断为输出电流Io包含于第一负载区域LA1,前进到步骤S14。在步骤S14中,仅使第二DDC10b单独动作。高阶控制部40将第一电压指令值VL1*设定为比第二电压指令值VL2*低的值,从而仅使第二DDC10b单独动作。

图8是对在使第二DDC10b单独动作时,高阶控制部40所实施的各电压指令值VL1*、VL2*的设定处理进行说明的图。上位电压指令值VP是第一DDC10a和第二DDC10b均相同的值,例如,设定为与第一蓄电池60的额定电压相对应的电压(例如14V)。该上位电压指令值VP例如从与高阶控制部40连接的未图示的ECU输出。

高阶控制部40将从上位电压指令值VP减去第一规定值ΔV1(例如0.5V)的值设定为第一DDC10a的第一电压指令值VL1*(例如,13.5V)。另一方面,高阶控制部40将上位电压指令值VP保持原样设定为第二DDC10b的第二电压指令值VL2*。基于设定的第二电压指令值VL2*,第二低阶控制部30b的恒定电压控制部31b计算第二目标电流值Irefcv2,从而将第二输出电压VL2r控制为第二电压指令值VL2*。

另一方面,基于设定的第一电压指令值VL1*,第一低阶控制部30a的恒定电压控制部31a计算第一目标电流值Irefcv1。此处,第一电压指令值VL1*为比由第一输出电压传感器22a检测出的第一输出电压VL1r低的值,因此在先前的图2的电压偏差计算器312中,第一输出电压VL1r和第一电压指令值VL1*的偏差为负值。因此,从恒定电压控制部31a输出的第一目标电流值Irefcv1为负的偏差在PI控制器313中被比例积分的值。该第一目标电流值Irefcv1被最小值选择部33a选择,作为第一电流指令值Iref1向电流判断部35a输出。电流判断部35a判断为输入的第一电流指令值Iref1为规定电流值以下。其结果,输出判断部36a将从占空比限制部348输出的各驱动信号G1~G4全部切换为断开驱动信号并将其输出。由此使第一DDC10a的动作停止,从而使第二DDC10b单独动作。

回到先前的图7的说明,当在步骤13中判断为输出电流Io超过第一电流阈值Th11时,前进到步骤S15,对输出电流Io是否在第二电流阈值Th12以下进行判断。第二电流阈值Th12是区别第二负载区域LA2和第三负载区域LA3的值。

另外,第二电流阈值Th12也可以设定为在第一DDC10a的额定电流加上规定余量。在这种情况下,优选的是,第二电流阈值Th12是与图3所示的第一DDC10a的电力转换效率为最大的输出电流相比更大的值。

当在步骤S15中判断为输出电流Io在第二电流阈值Th12以下时,判断为输出电流包含于第二负载区域LA2,前进到步骤S16。在步骤S16中,使第二DDC10a单独动作。具体地,高阶控制部40将第二电压指令值VL2*设定为比第一电压指令值VL1*低的值,从而使第一DDC10a单独动作。

图9是对在使第一DDC10b单独动作时,高阶控制部40所实施的各电压指令值VL1*、VL2*的设定处理进行说明的图。在图9中,上位电压指令值VP也被设定为例如与第一蓄电池60的额定电压相对应的电压。

高阶控制部40将从上位电压指令值VP减去第二规定值ΔV2(例如0.5V)的值设定为第二DDC10a的第二电压指令值VL2*(例如,13.5V)。另一方面,高阶控制部40将上位电压指令值VP保持原样设定为第一DDC10b的第一电压指令值VL1*。基于设定的第一电压指令值VL1*,第一DDC10a的恒定电压控制部31a计算第一目标电流值Irefcv1,从而将第一输出电压VL1r控制为第一电压指令值VL1*。

另一方面,基于设定的第二电压指令值VL2*,第二DDC10b的恒定电压控制部31b计算第二目标电流值Irefcv2。此处,由于第二电压指令值VL2*为比检测出的第二输出电压VL2r低的值,因此在先前的图2的电压偏差计算器312中,第二输出电压VL2r和第二电压指令值VL2*的偏差为负值。因此,从恒定电压控制部31b输出的第二目标电流值Irefcv2为负的偏差在PI控制器313中被比例积分的值。该第二目标电流值Irefcv2被最小值选择部33b选择,作为第二电流指令值Iref2向电流判断部35b输出。电流判断部35b判断为输入的第二电流指令值Iref2为规定电流值以下。其结果,输出判断部36b将从占空比限制部348输出的各驱动信号G1~G4全部切换为断开驱动信号并将其输出。由此,使第二DDC10a的动作停止,使第一DDC10b单独动作。

回到先前的图7的说明,当在步骤S15中判断为输出电流Io超过第二电流阈值Th12时,前进到步骤S17,对输出电流Io是否在第三电流阈值Th13以下进行判断。由于输出电流Io在第三电流阈值Th13以下,因此当实施均等化控制时,能够使第二DDC10b的输出电流为额定电流以下。因此,当在步骤S17中判断为输出电流Io在第三电流阈值Th13以下时,前进到步骤S18,实施均等化控制。

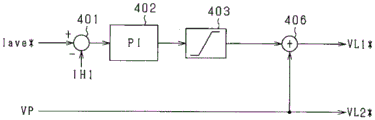

图10是对实施均等化控制时的高阶控制部40的控制进行说明的图。在图10中,上位电压指令值VP也被设定为例如与第一蓄电池60的额定电压相对应的电压。高阶控制部40计算输出修正电压VLB,作为用于将第一电流IH1和第二电流IH2的平均电流值反馈控制为第一电流IH1的操作量。因此,步骤S18相当于均等化控制部。

电流偏差计算器401从输出电流平均值Iave*减去第一电流IH1,从而计算偏差。此处,输出电流平均值Iave*是在第一电流传感器23a检测出的第一电流IH1和在第二电流传感器23b检测出的第二电流IH2的平均值。PI控制器402通过基于由电流偏差计算器401计算出的偏差的比例积分控制来计算输出修正电压VLB。渐变器403对由PI控制器402计算出的输出修正电压VLB实施渐变处理并将其输出。第一加法器404将被实施渐变处理后的输出修正电压VLB和上位电压指令值VP之和设定为第一电压指令值VL1*。第二加法器405将被实施渐变处理后的输出修正电压VLB的符号反转值和上位电压指令值VP之和设定为第二电压指令值VL2*。

电流偏差计算器401也可以计算输出电流Io1和输出电流平均值Iave*的偏差,所述输出电流Io1是与第一DDC10a的变压器13的匝数比相对应地根据第一电流IH1计算出的。在这种情况下,输出电流平均值Iave*为输出电流Io2和输出电流Io1的平均值,所述输出电流Io2是与第二DDC10b的变压器13的匝数比相对应地根据第二电流IH2计算出的。

根据图10所示的处理,第一电压指令值VL1*和第二电压指令值VL2*被设定为使输出电流均等化的值。由此,如图11所示,第一DDC10a的输出电流和第二DDC10b的输出电流被均等化地输出。

回到图7的说明,在步骤S19中,进行断线异常的判断。本实施方式中,使用在步骤S18计算出的输出修正电压VLB来判断在第一DDC10a和第二DDC10b中的任一个是否产生断线异常。步骤S19相当于断线异常判断部。

接着,使用图12的流程图对图7的步骤S19的详细处理进行说明。

在步骤S30中,计算输出修正电压VLB的相对于输出电流的斜率值Dvlb。本实施方式中,通过与第一电流IH1的变化相对应的输出修正电压VLB的微分值来计算斜率值Dvlb。步骤S20相当于斜率值计算部。使用下述式(8)来计算斜率值Dvlb。

Dvlb=ΔVLB/Δi…(8)

此处,Δi表示第一电流IH1的变化量。ΔVLB表示与第一电流IH1的变化量相对应的输出修正电压VLB的变化量。

另外,高阶控制部40在实施均等化控制时,多次获取输出修正电压VLB和在计算该输出修正电压VLB时使用的第一电流IH1,由此计算多个微分值“ΔVLB/Δi”。此外,也可以将计算出的多个微分值“ΔVLB/Δi”计算为斜率值Dvlb。此外,也可以将第一电流IH1的变化量Δi在规定变化以上(主要是0以上)作为条件,实施S30的斜率值Dvlb的计算处理。

在步骤S31中,将在步骤S30计算出的斜率值Dvlb和第一斜率阈值SL1进行比较。第一斜率阈值SL1是图6所示的正常范围的上限值SH1的斜率值。当在步骤S31中判断为斜率值Dvlb比第一斜率阈值SL1大时,前进到步骤S32。在步骤S32中,判断为产生了第一DDC10a的断线异常。由此,能够确定产生了第一DDC10a的断线异常和第二DDC10b的断线异常中的第一DDC10a的断线异常。

当在步骤S31中判断为斜率值Dvlb在第一斜率阈值SL1以下时,前进到步骤S33。在步骤S33中,将斜率值Dvlb和第二斜率阈值SL2进行比较。第二斜率阈值SL是图6所示的正常范围的下限值LH2的斜率值。当在步骤S33中判断为斜率值Dvlb比第二斜率阈值SL2小时,前进到步骤S34。在步骤S34中,判断为产生了第二DDC10b的断线异常。由此,能够确定产生了第一DDC10a的断线异常和第二DDC10b的断线异常中的第二DDC10b的断线异常。

当在步骤S33中判断为斜率值Dvlb在第二斜率阈值SL2以上时,前进到步骤S35。在步骤S35中,判断为第一DDC10a和第二DDC10b的断线异常均未产生。即,判断为第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧均正常。

接着,回到图7的说明,当在步骤S17中判断为输出电流Io超过第三电流阈值Th13时,前进到步骤S20。在步骤S20中,使第一DDC10a和第二DDC10b共同动作。在本实施方式中,作为共同动作,使第二DDC10b以输出电流为额定电流的方式动作,并且使第一DDC10a以与第一电压指令值VL1*相对应的输出电压动作。

当结束了步骤S14、S16、S19、S20中的任一个处理时,暂时结束图7的处理。

根据上述结构,本实施方式的电力转换系统10起到以下效果。

图13是对使用输出电压VL1r、VL2r的断线异常的判断和本实施方式的断线异常的判断的差异进行说明的图。在图13中,纵轴表示断线异常的判断所需要的各输出侧配线OUT1、OUT3的电阻值。

当使用第一DDC10a和第二DDC10b的输出侧配线OUT1、OUT3所产生的输出电压VL1r、VL2r来判断断线异常时,考虑输出电压VL1r、VL2r的检测误差,需要预先将未产生断线异常时和产生断线异常时的输出电压VL1r、VL2r的电压差设定为规定值以上。因此,例如,需要将第一DDC10a和第二DDC10b的输出侧配线OUT1、OUT3的电阻值R1、R2设定为较大的值(例如,100mΩ)。其结果,产生以下那样的问题:在输出侧配线OUT1、OUT3产生的能量损失变大。

本实施方式中,将输出修正电压VLB用于断线异常的判断,不需要使输出侧配线OUT1、OUT3的电阻值R1、R2变大。因此,能够减少在输出侧配线OUT1、OUT3产生的能量损失。并且,由于使用输出修正电压VLB来判断输出侧配线OUT1、OUT3的断线异常,因此与使用输出电压VL1r、VL2r的情况相比,能够适当地判断产生断线异常的输出侧配线OUT1、OUT3。即,能够以高精度检测输出侧的各电阻值R1、R2的异常。

高阶控制部40计算输出修正电压VLB的相对于第一电流IH1的斜率值Dvlb,基于计算出的斜率值Dvlb判断第一DDC10a的输出侧(LO1、LO2、OUT1、OUT2)和第二DDC10b的输出侧(LO3、LO4、OUT3、OUT4)中的哪一个产生断线异常。在判断断线异常时,斜率值Dvlb基本上与输出电流的值无关。因此,能够不依赖输出电流的值来判断在哪一个输出侧产生了断线异常。

高阶控制部40将表示输出侧不处于断线异常的状态下的斜率值的斜率阈值SL1、SL2和计算出的斜率值Dvlb进行比较,从而确定第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧中的哪一个产生了断线异常。根据上述结构,通过将斜率值Dvlb和各斜率阈值SL1、SL2进行比较这样的简单的方法,能够确定第一DDC10a和第二DDC10b中的哪一个的输出侧产生了断线异常。

高阶控制部40计算输出修正电压VLB,作为用于将第一电流IH1和第二电流IH2的平均值即输出电流平均值Iave*反馈控制为第一电流IH1或者第二电流IH2的操作量。根据上述结构,能够精度良好地计算用于使第一DDC10a和第二DDC10b的输出电流均等化的输出修正电压VLB。

(第二实施方式)

第二实施方式中,主要以与第一实施方式不同的结构为中心进行说明。

当在第一DDC10a和第二DDC10b这两者产生断线异常时,各输出侧的电阻值R1、R2均为较大的值,从而存在上述式(7)中第一电阻值R1和第二电阻值R2的差变小导致输出修正电压VLB为较小的值的情况。在这种情况下,难以产生输出修正电压VLB的变化,存在斜率值Dvlb为比第一斜率阈值SL1小且比第二斜率阈值SL2大的值的情况。因此,存在当第一DDC10a和第二DDC10b这两者产生断线异常时,不能通过输出修正电压VLB判断该断线异常的情况。

另一方面,当在第一DDC10a和第二DDC10b这两者产生断线异常时,电池修正电压VLs为异常值。因此,在该第二实施方式中,除了输出修正电压VLB的变化之外,还通过使用电池修正电压VLs来判断第一DDC10a和第二DDC10b的输出侧这两者是否产生断线异常。

图14是对第二实施方式中的断线异常的判断进行说明的流程图。在图7的步骤S19中实施图14的流程图。另外,由于步骤S30~S34的各处理与图12所示的断线异常的判断相同,因此适当省略其说明。

当判断为斜率值Dvlb在第二斜率阈值SL2以上时(步骤S33:否),在步骤S40中,获取由电池电压检测部24检测出的端子间电压VSr。步骤S40相当于端子间电压获取部。

在步骤S41中,计算电池修正电压VLs。图15是对高阶控制部40内的基于设定第一蓄电池60的端子间电压VSr的电池电压指令值VS*来设定上位电压指令值VP的功能进行说明的图。高阶控制部40计算上位电压指令值VP,作为用于将端子间电压VSr反馈控制为电池电压指令值VS*的操作量。步骤S41相当于电池修正电压计算部。

电压偏差计算器411通过从电池电压指令值VS*减去端子间电压VSr来计算偏差。PI控制器412通过基于由电压偏差计算器411计算出的偏差的比例积分控制来计算电池修正电压VLs。渐变器413对由PI控制器412计算出的电池修正电压VLs实施渐变处理并将其输出。加法器414将被实施了渐变处理的电池修正电压VLs和电池电压指令值VS*之和设定为上位电压指令值VP。

在上述结构中,当第一DDC10a和第二DDC10b的输出侧均产生断线异常时,从各DDC10a、10b向第一蓄电池60供给的输出电流为较低的值,输入到电压偏差计算器411的端子间电压VSr的变化较小。因此,端子间电压VSr和电池电压指令值VS*的偏差变大。接着,PI控制器412对该偏差进行比例积分来计算电池修正电压VLs,因而电池修正电压为表示较高的值的异常值。

在步骤S42中,将电池修正电压VLs和修正阈值Ths进行比较。修正阈值Ths只要被设定为例如在第一DDC10a和第二DDC10b未产生断线异常时电池修正电压VLs可取的上限值即可。

当在步骤S42中判断为电池修正电压VLs比修正阈值Ths大时,前进到步骤S43。在步骤S43中判断为第一DDC10a和第二DDC10b这两者产生了断线异常。在这种情况下,也可以是,例如高阶控制部40对于高阶的ECU输出使电力转换系统10的动作停止的信号。

当在步骤S42中判断为电池修正电压VLs在修正阈值ThS以下时,前进到步骤S44。在步骤S44中判断为第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧这两者正常。

当结束了步骤S32、S34、S43、S44中的任一个处理时,回到图7的流程图。

根据上述结构,本实施方式中的电力转换系统10起到以下效果。

即使在不能通过输出修正电压VLB来判断断线异常的情况下,只要电池修正电压VLs异常,则第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧这两者产生断线异常的可能性变高。在上述结构中,高阶控制部40不基于输出修正电压VLB对第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧的断线异常进行判断,并且当判断为电池修正电压VLs比修正阈值ThS大时,判断为第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧这两者产生了断线异常。因此,能够对第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧这两者产生断线异常的状态进行判断,从而能够提高断线异常的可靠性。

(第三实施方式)

第三实施方式中,主要以与第二实施方式不同的结构为中心进行说明。

当在第一DDC10a和第二DDC10b中的任一个产生内部异常时,存在输出电压VL1r、VL2r为异常值的情况。输出电压VL1r、VL2r为异常值从而输出修正电压VLB的变化变大,有可能导致高阶控制部40将该输出修正电压VLB的变化判断为第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧的断线异常。因此,在第三实施方式中,高阶控制部40对第一DDC10a和第二DDC10b的内部异常进行判断,以在第一DDC10a和第二DDC10b未产生内部异常为条件来判断第一DDC10a和第二DDC10b的断线异常。

图16是对第三实施方式的高阶控制部40所实施的处理进行说明的流程图。图16的流程图是在图7的步骤S19中由高阶控制部40实施的处理。另外,由于步骤S30~S34以及步骤S40~S44与图14所示的处理相同,因此适当省略其说明。

在步骤S42中,将电池修正电压VLs和修正阈值ThS进行比较。当在步骤S42中判断为电池修正电压VLs在修正阈值ThS以下时,前进到步骤S44。在步骤S44中,判断为第一DDC10a和第二DDC10b均正常,结束图16的处理。

另一方面,当在步骤S42中判断为电池修正电压VLs为比修正阈值ThS大的值时,前进到步骤S51。在步骤S51中,对是否产生第一DDC10a和第二DDC10b的内部异常进行检测。内部异常包括例如各开关Q1~Q6固接为接通状态或者断开状态的异常。作为内部异常的检测方法,可以列举例如以下方法:基于由各电流传感器23a、23b检测的第一电流IH1和第二电流IH2来检测各开关Q1~Q4的故障。具体地,当各开关Q1~Q4中的任一个产生故障时,各电流IH1、IH2的值变化,表示异常值。因此,在各电流IH1、IH2从表示电流值的正常值的范围偏离时,高阶控制部40检测出第一DDC10a或者第二DDC10b产生了内部异常。

在步骤S51中检测出第一DDC10a和第二DDC10b的至少一方的内部异常时,前进到步骤S52。在步骤S52中,判断为在第一DDC10a和第二DDC10b的至少一方产生了内部异常。在这种情况下,例如也可以向高阶ECU20通知内部异常。步骤S51、S52相当于内部异常判断部。

在步骤S51中未检测出第一DDC10a和第二DDC10b的至少一方的内部异常时,前进到步骤S43。在前进到步骤S43的情况下,判断为电池修正电压VLs为比修正阈值ThS大的值(步骤S42:是),并且未判断出内部异常(步骤S51:否)。因此,在步骤S43中判断为第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧这两者产生了断线异常。

当结束了步骤S32、S34、S52、S43、S44中的任一个处理时,回到图7的流程图。

根据上述结构,本实施方式的电力转换系统10起到以下效果。

当在第一DDC10a和第二DDC10b产生内部异常时,难以判别输出修正电压VLB的斜率值的变化是由该内部异常引起的还是由输出侧配线OUT1、OUT2的断线异常引起的。关于这方面,在上述结构中,高阶控制部40对第一DDC10a和第二DDC10b的内部异常进行判断。并且,以未判断出第一DDC10a和第二DDC10b的内部异常为条件,判断第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧的断线异常。因此,能够区别输出修正电压VLB的异常是由第一DDC10a或者第二DDC10b的内部异常引起的还是由各输出侧的断线异常引起的,从而能够提高断线异常的判断精度。

(第四实施方式)

第四实施方式中,以与第一实施方式不同的结构为中心进行说明。

该第四实施方式中,当判断为是电力转换系统10的启动时,高阶控制部40强制性地实施均等化控制和伴随该均等化控制的断线异常的判断。

图17是对第四实施方式的高阶控制部40所实施的处理进行说明的流程图。高阶控制部40以规定周期反复实施图17所示的处理。图17中,由于步骤S10~S20所示的各处理与图7所示的各处理相同,因此适当省略其说明。

在步骤S61中,判断有无电力转换系统10的启动。例如,通过接通搭载了电力转换系统10的车辆的点火开关,将用于使电力转换系统10启动的启动信号从未图示的ECU向高阶控制部40输入。这种情况下,判断为电力转换系统10正在启动。步骤S61相当于启动判断部。

当在步骤S61中判断到电力转换系统10的启动时,前进到步骤S62。在步骤S62中,获取第一电流IH1。在步骤S63中,获取第二电流IH2。

在步骤S64中,对于第一DDC10a和第二DDC10b实施均等化控制。在步骤S64中实施的均等化控制是与图7的步骤S18相同的处理。在步骤S65中,使用输出修正电压VLB的斜率值Dvlb来判断断线异常。在步骤S65中实施的断线异常的判断是与图7的步骤S19相同的处理。

另一方面,当在步骤S61中未判断出电力转换系统10的启动状态时,前进到步骤S10。在步骤S10~S20中,根据推定出的输出电流Io切换第一DDC10a和第二DDC10b的动作。并且,在实施均等化控制时(步骤S18),在步骤S19中,在实施该均等化控制的情况下,基于输出修正电压VLB判断断线异常。

根据上述结构,本实施方式的电力转换系统10起到以下的效果。

在启动电力转换系统10时,高阶控制部40强制性地实施均等化控制,并且在实施该均等化控制时,判断第一DDC10a的输出侧和第二DDC10b的输出侧的断线异常。因此,能够适当地确保判断有无断线异常的机会。

(其它实施方式)

·也可以将高阶控制部40实施均等化控制时的结构设为以下的结构。图18~图20是表示均等化控制的其他的实施例的图。

图18、19中,通过输出修正电压VLB仅对第一DDC10a和第二DDC10b中的任一个的上位电压指令值VP进行修正。具体地,图18中,高阶控制部40的加法器406将被实施渐变处理后的输出修正电压VLB和上位电压指令值VP之和设定为第一电压指令值VL1*。并且,高阶控制部40将上位电压指令值VP保持原样地设定为第二电压指令值VL2*。

图19中,电流偏差计算器401从输出电流平均值Iave*减去第二电流IH2,从而计算偏差。PI控制器402通过基于由电流偏差计算器401计算出的偏差的比例积分控制来计算输出修正电压VLB。高阶控制部40的加法器407将被实施渐变处理后的输出修正电压VLB和上位电压指令值VP之和设定为第二电压指令值VL2*。另一方面,高阶控制部40将上位电压指令值VP保持原样地设定为第一电压指令值VL1*。

图20中,电流偏差计算器401从输出电流平均值Iave*减去第二电流IH2,从而计算偏差。PI控制器402通过基于由电流偏差计算器401计算出的偏差的比例积分控制来计算输出修正电压VLB。高阶控制部40的第一加法器408将被实施渐变处理后的输出修正电压VLB和上位电压指令值VP之和设定为第二电压指令值VL2*。另一方面,第二加法器409将被实施渐变处理后的输出修正电压VLB的符号反转值和上位电压指令值VP之和设定为第一电压指令值VL1*。

·高阶控制部40除了基于各电流IH1、IH2来推定输出电流Io之外,也可以直接检测第一DDC10a、第二DDC10b的输出电流Io。在这种情况下,第一DDC10a、第二DDC10b包括对从电抗器15输出的电流量进行检测的电流检测部,第一低阶控制部30a、第二低阶控制部30b将电流检测部的检测结果作为输出电流而获取,并将其向高阶控制部40输出。

·恒定电压控制部31a、31b除了基于对电压指令值VL*和输出电压VLr的偏差进行比例积分控制的值来计算目标电流值以外,作为替代,也可以基于对电压指令值VL*和输出电压VLr的偏差进行比例控制和积分控制的值中的任一个来计算目标电流值。

·作为高阶控制部40所推定的负载输出,也可以是分别从第一DDC10a和第二DDC10b输出的电力。在这种情况下,作为输出额定值,除了额定电流,作为替代,还可以使用额定电力。

·通过高阶控制部40、低阶控制部30a、30b来分割并构成控制装置不过是一例。作为替代,也可以是一个控制部包括高阶控制部40和低阶控制部30a、30b的各功能的结构。

在图1,也可以将第二DDC10b和第一蓄电池60以下那样地连接。和第二DDC10b的第三端子T3连接的第三输出侧配线OUT3与第一蓄电池60的正侧端子连接,和第四端子T4连接的第四输出侧配线OUT4与第一蓄电池60的负侧端子连接。在这种情况下,第一DDC10a的输出侧的断线异常包括以下部位中的至少一个在中途断线:第一电气路径LO1、第二电气路径LO2、第一输出侧配线OUT1、以及第二输出侧配线OUT2。并且,第二DDC10b的输出侧的断线异常包括以下部位中的至少一个在中途断线:第三电气路径LO3、第四电气路径LO4、第三输出侧配线OUT3、以及第四输出侧配线OUT4。

代替输出修正电压VLB的斜率值Dvlb,高阶控制部40还可以使用输出修正电压VLB来判断第一DDC10a和第二DDC10b的断线异常。在这种情况下,高阶控制部40通过将输出修正电压VLB和图6所示的上限值LH1以及下限值LH2进行比较,来判断第一DDC10a和第二DDC10b的断线异常。具体地,当在图12的步骤S31中判断为输出修正电压VLB比上限值LH1大时,判断第一DDC10a的输出侧的断线异常。此外,当在图12的步骤S33中判断为输出修正电压VLB比下限值LH2小时,判断第二DDC10b的输出侧的断线异常。此处,只要将断线异常的判断所使用的上限值LH1和下限值LH2设定为输出电流Io越大其值越大即可。

虽然根据实施例对本发明进行了记述,但是应当理解为本发明并不限定于上述实施例、结构。本发明也包含各种各样的变形例、等同范围内的变形。除此之外,各种各样的组合、方式、进一步包含有仅一个要素、一个以上或一个以下的其它组合、方式也属于本发明的范畴、思想范围。

Claims (7)

1.一种电力转换系统的控制装置,其特征在于,

该电力转换系统的控制装置应用于包括与共用的供电对象并联连接的第一电力转换装置和第二电力转换装置的电力转换系统,

所述电力转换系统的控制装置包括:

均等化控制部,该均等化控制部通过输出修正电压来修正所述第一电力转换装置的电压指令值和所述第二电力转换装置的电压指令值中的至少任意一个,以使输出电流均等化;

断线异常判断部,在实施所述均等化控制的情况下,该断线异常判断部基于所述输出修正电压,对在所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧中的任一个是否产生断线异常进行判断;

第一输出电流获取部,该第一输出电流获取部获取所述第一电力转换装置向所述供电对象供给的第一输出电流;

第二输出电流获取部,该第二输出电流获取部获取所述第二电力转换装置向所述供电对象供给的第二输出电流;以及

斜率值计算部,该斜率值计算部计算所述输出修正电压相对于所述第一输出电流或者所述第二输出电流的变化的斜率值,

所述断线异常判断部基于计算出的所述斜率值,对在所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧中的任一个是否产生断线异常进行判断。

2.如权利要求1所述的电力转换系统的控制装置,其特征在于,

所述断线异常判断部通过对所述输出侧未产生断线异常的状态下的所述斜率值和由所述斜率值计算部计算出的所述斜率值进行比较,从而判断所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧中的哪一个产生断线异常。

3.如权利要求1所述的电力转换系统的控制装置,其特征在于,包括:

第一输出电流获取部,该第一输出电流获取部获取所述第一电力转换装置向所述供电对象供给的第一输出电流;以及

第二输出电流获取部,该第二输出电流获取部获取所述第二电力转换装置向所述供电对象供给的第二输出电流,

所述均等化控制部计算所述输出修正电压,以作为用于将所述第一输出电流和所述第二输出电流的平均电流值反馈控制为所述第一输出电流或者所述第二输出电流的操作量。

4.如权利要求1所述的电力转换系统的控制装置,其特征在于,

所述供电对象是蓄电池,

所述电力转换系统的控制装置包括:

端子间电压获取部,该端子间电压获取部获取所述蓄电池的端子间电压;以及

电池修正电压计算部,该电池修正电压计算部对修正电池电压指令值的电池修正电压进行计算,作为用于将所述端子间电压反馈控制为所述电池电压指令值的操作量,

当所述断线异常判断部基于所述输出修正电压未判断出所述第一电力转换装置和所述第二电力转换装置的输出侧产生断线异常,且判断为所述电池修正电压是异常值时,判断为在所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧这两者产生了断线异常。

5.一种电力转换系统的控制装置,其特征在于,

该电力转换系统的控制装置应用于包括与共用的供电对象并联连接的第一电力转换装置和第二电力转换装置的电力转换系统,

所述电力转换系统的控制装置包括:

均等化控制部,该均等化控制部通过输出修正电压来修正所述第一电力转换装置的电压指令值和所述第二电力转换装置的电压指令值中的至少任意一个,以使输出电流均等化;以及

断线异常判断部,在实施所述均等化控制的情况下,该断线异常判断部基于所述输出修正电压,对在所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧中的任一个是否产生断线异常进行判断,

所述供电对象是蓄电池,

所述电力转换系统的控制装置包括:

端子间电压获取部,该端子间电压获取部获取所述蓄电池的端子间电压;以及

电池修正电压计算部,该电池修正电压计算部对修正电池电压指令值的电池修正电压进行计算,作为用于将所述端子间电压反馈控制为所述电池电压指令值的操作量,

当所述断线异常判断部基于所述输出修正电压未判断出所述第一电力转换装置和所述第二电力转换装置的输出侧产生断线异常,且判断为所述电池修正电压是异常值时,判断为在所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧这两者产生了断线异常。

6.如权利要求5所述的电力转换系统的控制装置,其特征在于,

包括内部异常判断部,该内部异常判断部判断所述第一电力转换装置和所述第二电力转换装置的内部异常,

当所述断线异常判断部未判断出所述第一电力转换装置和所述第二电力转换装置的输出侧产生断线异常,且判断为所述电池修正电压是所述异常值,且所述内部异常判断部未判断出在所述第一电力转换装置和所述第二电力转换装置这两者产生内部异常时,判断为在所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧这两者产生了断线异常。

7.如权利要求1至6中任一项所述的电力转换系统的控制装置,其特征在于,

包括启动判断部,该启动判断部判断所述电力转换系统的启动,

当判断出所述电力转换系统的启动时,所述均等化控制部实施所述均等化控制,

在判断出所述电力转换系统的启动时实施所述均等化控制的情况下,所述断线异常判断部基于所述输出修正电压,对在所述第一电力转换装置的输出侧和所述第二电力转换装置的输出侧中的任一个是否产生断线异常进行判断。

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017-016076 | 2017-01-31 | ||

| JP2017016076A JP6634041B2 (ja) | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 電力変換システムの制御装置 |

| PCT/JP2018/002256 WO2018143047A1 (ja) | 2017-01-31 | 2018-01-25 | 電力変換システムの制御装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN110235347A CN110235347A (zh) | 2019-09-13 |

| CN110235347B true CN110235347B (zh) | 2020-12-15 |

Family

ID=63039720

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN201880009118.7A Active CN110235347B (zh) | 2017-01-31 | 2018-01-25 | 电力转换系统的控制装置 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US10763669B2 (zh) |

| JP (1) | JP6634041B2 (zh) |

| CN (1) | CN110235347B (zh) |

| WO (1) | WO2018143047A1 (zh) |

Families Citing this family (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE102017205481A1 (de) * | 2017-03-31 | 2018-10-04 | Robert Bosch Gmbh | Gleichspannungskonverter, Spannungsversorgungseinrichtung und Diagnoseverfahren für einen Gleichspannungskonverter |

| US10978951B2 (en) * | 2017-04-12 | 2021-04-13 | Kyoto University | Passivity-based switching power supply system, controller, and control method |

| JP7257311B2 (ja) * | 2019-11-05 | 2023-04-13 | 株式会社デンソー | 車両用充電装置 |

| CN111262448B (zh) * | 2020-03-16 | 2021-03-09 | 武汉理工大学 | 全桥llc直流充电装置及其设计方法 |

| CN117129883B (zh) * | 2023-10-25 | 2024-02-09 | 广东亿昇达科技有限公司 | 基于环路控制的电池检测方法及装置 |

Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0888971A (ja) * | 1994-09-14 | 1996-04-02 | Advantest Corp | 電流バランス型スイッチング電源 |

| JPH08149692A (ja) * | 1994-11-18 | 1996-06-07 | Tohoku Oki Denki Kk | 並列接続された直流電源装置の故障検出回路 |

| US6018204A (en) * | 1997-01-16 | 2000-01-25 | Nec Corporation | Power supply system |

| CN101427453A (zh) * | 2006-04-24 | 2009-05-06 | 丰田自动车株式会社 | 电源系统和车辆 |

| JP2011022960A (ja) * | 2009-07-21 | 2011-02-03 | Fujitsu Ltd | 電源装置、電源ユニット診断装置および電源装置の制御方法 |

| JP2012244862A (ja) * | 2011-05-24 | 2012-12-10 | Mitsubishi Electric Corp | Dc/dcコンバータ装置 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5112111B2 (ja) * | 2008-03-04 | 2013-01-09 | 株式会社ダイヘン | 直流電源装置、およびこの直流電源装置を用いた系統連系インバータシステム |

| JP5202268B2 (ja) | 2008-12-11 | 2013-06-05 | 株式会社ダイヘン | 並列運転型電源装置及びその制御方法 |

| CN103311876B (zh) * | 2013-06-20 | 2015-09-30 | 华为技术有限公司 | 一种供电熔丝告警电路及告警装置 |

| JP5619253B1 (ja) * | 2013-10-15 | 2014-11-05 | 三菱電機株式会社 | 誘導性負荷の給電制御装置 |

| JP6369417B2 (ja) * | 2015-08-05 | 2018-08-08 | トヨタ自動車株式会社 | 電源システム |

-

2017

- 2017-01-31 JP JP2017016076A patent/JP6634041B2/ja active Active

-

2018

- 2018-01-25 WO PCT/JP2018/002256 patent/WO2018143047A1/ja active Application Filing

- 2018-01-25 CN CN201880009118.7A patent/CN110235347B/zh active Active

-

2019

- 2019-07-26 US US16/523,100 patent/US10763669B2/en active Active

Patent Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0888971A (ja) * | 1994-09-14 | 1996-04-02 | Advantest Corp | 電流バランス型スイッチング電源 |

| JPH08149692A (ja) * | 1994-11-18 | 1996-06-07 | Tohoku Oki Denki Kk | 並列接続された直流電源装置の故障検出回路 |

| US6018204A (en) * | 1997-01-16 | 2000-01-25 | Nec Corporation | Power supply system |

| CN101427453A (zh) * | 2006-04-24 | 2009-05-06 | 丰田自动车株式会社 | 电源系统和车辆 |

| JP2011022960A (ja) * | 2009-07-21 | 2011-02-03 | Fujitsu Ltd | 電源装置、電源ユニット診断装置および電源装置の制御方法 |

| JP2012244862A (ja) * | 2011-05-24 | 2012-12-10 | Mitsubishi Electric Corp | Dc/dcコンバータ装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US10763669B2 (en) | 2020-09-01 |

| JP2018125957A (ja) | 2018-08-09 |

| US20190348837A1 (en) | 2019-11-14 |

| WO2018143047A1 (ja) | 2018-08-09 |

| CN110235347A (zh) | 2019-09-13 |

| JP6634041B2 (ja) | 2020-01-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN110235347B (zh) | 电力转换系统的控制装置 | |

| CN110192336B (zh) | 电力转换系统的控制装置、控制系统 | |

| US9570999B2 (en) | DC-DC converter and DC-DC converter system thereof | |

| US9692307B2 (en) | Power conversion apparatus | |

| US11228247B2 (en) | Parallel power supply device | |

| CN109075707B (zh) | 电压变换装置 | |

| US8344711B2 (en) | Power supply device, control circuit and method for controlling power supply device | |

| US9203322B2 (en) | Power conversion apparatus and power correction method | |

| US9780679B2 (en) | Power conversion device and power conversion method | |

| US20150115875A1 (en) | Charging circuit | |

| JP6634039B2 (ja) | 電力変換システムの制御装置 | |

| CN112913130A (zh) | 电压供应系统和构成电压供应系统的电源 | |

| US20140327431A1 (en) | Voltage detection device | |

| US20120217944A1 (en) | Current detector of inductive load | |

| CN109565241B (zh) | 直流电压转换器和用于调节直流电压转换器的方法 | |

| US11707997B2 (en) | In-vehicle DC-DC converter | |

| JP2018207763A (ja) | 電力変換装置および該電力変換装置が備えるリアクトルの異常検出方法 | |

| JP6187180B2 (ja) | 電力変換システム | |

| KR20180069741A (ko) | 이차 전지 감시 장치 및 고장 진단 방법 | |

| US9742301B2 (en) | Electric power conversion device and control circuit determining occurrence of an abnormality state | |

| JP6354505B2 (ja) | スイッチング電源装置 | |

| US9515578B2 (en) | Control method and system for correcting the voltages to be applied to an electrical load | |

| CN107465355B (zh) | 电源供应器及电压校正方法 | |

| JP2024068548A (ja) | コンバータ制御装置 | |

| TWI395080B (zh) | 適應性定電壓控制電路與適應性功率轉換控制器 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| PB01 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| GR01 | Patent grant | ||

| GR01 | Patent grant |