以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図1は、本実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機(遊技機)1は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤(ゲージ盤)2と、遊技盤2を支持固定する遊技機用枠(台枠)3とから構成されている。遊技盤2には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。

遊技盤2の所定位置(図1に示す例では、遊技領域の右側方)には、第1特別図柄表示装置4Aと、第2特別図柄表示装置4Bとが設けられている。第1特別図柄表示装置4Aと第2特別図柄表示装置4Bはそれぞれ、例えば7セグメントやドットマトリクスのLED(発光ダイオード)等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報(特別識別情報)である特別図柄(「特図」ともいう)が、変動可能に表示(可変表示)される。例えば、第1特別図柄表示装置4Aと第2特別図柄表示装置4Bはそれぞれ、「0」〜「9」を示す数字や「−」を示す記号、あるいは数字や記号に限定されない各セグメントの点灯パターン等から構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。以下では、第1特別図柄表示装置4Aにおいて可変表示される特別図柄を「第1特図」ともいい、第2特別図柄表示装置4Bにおいて可変表示される特別図柄を「第2特図」ともいう。

第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bにより可変表示される複数種類の特別図柄には、それぞれを識別するための図柄番号が付されていればよい。一例として、「−」の記号を示す特別図柄には図柄番号として「0」が付されている他、複数種類の点灯パターンに対する図柄番号として「1」〜「9」が付されていればよい。

遊技盤2における遊技領域の中央付近には、画像表示装置5が設けられている。画像表示装置5は、例えばLCD(液晶表示装置)等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。画像表示装置5の画面上では、特図ゲームにおける第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図の可変表示や第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図の可変表示のそれぞれに対応して、例えば3つといった複数の可変表示部となる飾り図柄表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報(装飾識別情報)である飾り図柄が可変表示される。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。

一例として、画像表示装置5の画面上には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図の変動と第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図の変動のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおいて飾り図柄の変動(例えば上下方向のスクロール表示)が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示されるときに、画像表示装置5における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリアにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄(最終停止図柄)が停止表示される。

このように、画像表示装置5の画面上では、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲーム、または、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表示結果となる確定飾り図柄を導出表示(あるいは単に「導出」ともいう)する。なお、例えば特別図柄や飾り図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識別情報を停止表示(完全停止表示や最終停止表示ともいう)して可変表示を終了させることである。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「0」となって、飾り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となることがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における表示結果が確定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の変動が進行していないことを遊技者が認識可能となる。なお、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮なども生じさせず、所定時間(例えば1秒間)よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止表示することなどが含まれてもよい。

画像表示装置5の画面上には、第1保留表示部5HRと、第2保留表示部5HLとが配置されている。第1保留表示部5HRは、第1特図保留記憶数を特定可能に表示する。第1特図保留記憶数は、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームに対応する可変表示の保留数である。第2保留表示部5HLは、第2特図保留記憶数を特定可能に表示する。第2特図保留記憶数は、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームに対応する可変表示の保留数である。特図ゲームに対応した可変表示の保留は、普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口や、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口を、遊技球が通過(進入)することによる始動入賞に基づいて発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行するための始動条件(「実行条件」ともいう)は成立したが、先に成立した開始条件に基づく可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機1が大当り遊技状態に制御されていることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないときに、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。

例えば、第1始動入賞口を遊技球が通過(進入)する第1始動入賞の発生により、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームの始動条件(第1始動条件)が成立したときに、当該第1始動条件の成立に基づく第1特図を用いた特図ゲームを開始するための第1開始条件が成立しなければ、第1特図保留記憶数が1加算(インクリメント)され、第1特図を用いた特図ゲームの実行が保留される。また、第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)する第2始動入賞の発生により、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームの始動条件(第2始動条件)が成立したときに、当該第2始動条件の成立に基づく第2特図を用いた特図ゲームを開始するための第2開始条件が成立しなければ、第2特図保留記憶数が1加算(インクリメント)され、第2特図を用いた特図ゲームの実行が保留される。これに対して、第1特図を用いた特図ゲームの実行が開始されるときには、第1特図保留記憶数が1減算(デクリメント)され、第2特図を用いた特図ゲームの実行が開始されるときには、第2特図保留記憶数が1減算(デクリメント)される。なお、第1始動入賞が発生したときに、第1特図保留記憶数が所定の上限値(例えば「4」)に達していれば、第1始動条件は成立せず、その始動入賞に基づく特図ゲームは無効とされ、賞球の払出しのみが行われてもよい。また、第2始動入賞が発生したときに、第2特図保留記憶数が所定の上限値(例えば「4」)に達していれば、第2始動条件は成立せず、その始動入賞に基づく特図ゲームは無効とされ、賞球の払出しのみが行われてもよい。

第1保留表示部5HRでは、第1特図を用いた特図ゲームの保留記憶に対応する保留表示が行われる。第2保留表示部5HLでは、第2特図を用いた特図ゲームの保留記憶に対応する保留表示が行われる。第1特図保留記憶数と第2特図保留記憶数とを加算した可変表示の保留記憶数は、特に、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数」というときには、通常、第1特図保留記憶数、第2特図保留記憶数及び合計保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特に、これらの一部(例えば第1特図保留記憶数と第2特図保留記憶数を含む一方で合計保留記憶数は除く概念)を指すこともあるものとする。

第1保留表示部5HRや第2保留表示部5HLとともに、あるいは第1保留表示部5HRや第2保留表示部5HLに代えて、特図保留記憶数を表示する表示器を設けるようにしてもよい。図1に示す例では、第1保留表示部5HRや第2保留表示部5HLとともに、第1特別図柄表示装置4A及び第2特別図柄表示装置4Bの上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第1保留表示器25Aと第2保留表示器25Bとが設けられている。第1保留表示器25Aは、第1特図保留記憶数を特定可能に表示する。第2保留表示器25Bは、第2特図保留記憶数を特定可能に表示する。第1保留表示器25Aと第2保留表示器25Bはそれぞれ、例えば第1特図保留記憶数と第2特図保留記憶数のそれぞれにおける上限値(例えば「4」)に対応した個数(例えば4個)のLEDを含んで構成されている。

画像表示装置5の下方には、普通入賞球装置6Aと、普通可変入賞球装置6Bとが設けられている。普通入賞球装置6Aは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる始動領域(第1始動領域)としての第1始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置6Bは、図2に示す普通電動役物用のソレノイド81によって垂直位置となる閉鎖状態と傾動位置となる開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物(普通電動役物)を備え、第2始動入賞口を形成する。

一例として、普通可変入賞球装置6Bでは、普通電動役物用のソレノイド81がオフ状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)しない閉鎖状態にする。その一方で、普通可変入賞球装置6Bでは、普通電動役物用のソレノイド81がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となることにより、第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)できる開放状態にする。なお、普通可変入賞球装置6Bは、ソレノイド81がオフ状態であるときに通常開放状態となり、第2始動入賞口を遊技球が進入(通過)できる一方、ソレノイド81がオン状態であるときの拡大開放状態よりも遊技球が進入(通過)しにくいように構成してもよい。このように、普通可変入賞球装置6Bは、第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)可能な開放状態または拡大開放状態といった第1可変状態と、遊技球が通過(進入)不可能な閉鎖状態または通過(進入)困難な通常開放状態といった第2可変状態とに、変化できるように構成されている。

普通入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図2に示す第1始動口スイッチ22Aによって検出される。普通可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図2に示す第2始動口スイッチ22Bによって検出される。第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(例えば3個)の遊技球が賞球(景品遊技媒体)として払い出され、第1保留記憶数が所定の上限値(例えば「4」)以下であれば、第1始動条件が成立する。第2始動口スイッチ22Bによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(例えば3個)の遊技球が賞球として払い出され、第2保留記憶数が所定の上限値以下であれば、第2始動条件が成立する。

なお、第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第2始動口スイッチ22Bによって遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数であってもよいし、異なる個数であってもよい。パチンコ遊技機1は、賞球となる遊技球を直接に払い出すものであってもよいし、賞球となる遊技球の個数に対応した得点を付与するものであってもよい。

普通入賞球装置6Aと普通可変入賞球装置6Bの下方には、特別可変入賞球装置7が設けられている。特別可変入賞球装置7は、図2に示す大入賞口扉用となるソレノイド82によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。

一例として、特別可変入賞球装置7では、大入賞口扉用のソレノイド82がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過(進入)できなくなる。その一方で、特別可変入賞球装置7では、大入賞口扉用のソレノイド82がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過(進入)しやすくなる。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過(進入)しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過(進入)できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに変化する。なお、遊技球が大入賞口を通過(進入)できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過(進入)しにくい一部開放状態を設けてもよい。

大入賞口を通過(進入)した遊技球は、例えば図2に示すカウントスイッチ23によって検出される。カウントスイッチ23によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(例えば15個)の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置7において開放状態となった大入賞口を遊技球が通過(進入)したときには、例えば第1始動入賞口や第2始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過(進入)したときよりも多くの賞球が払い出される。したがって、特別可変入賞球装置7において大入賞口が開放状態となれば、その大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な状態となる。その一方で、特別可変入賞球装置7において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を通過(進入)させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な状態となる。

遊技盤2の所定位置(図1に示す例では、遊技領域の左側方)には、普通図柄表示器20が設けられている。一例として、普通図柄表示器20は、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bと同様に7セグメントやドットマトリクスのLED等から構成され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄(「普図」あるいは「普通図」ともいう)を変動可能に表示(可変表示)する。このような普通図柄の可変表示は、普図ゲーム(「普通図ゲーム」ともいう)と称される。普通図柄表示器20の上方には、普図保留表示器25Cが設けられている。普図保留表示器25Cは、例えば4個のLEDを含んで構成され、通過ゲート41を通過した有効通過球数としての普図保留記憶数を表示する。

遊技盤2の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車及び多数の障害釘が設けられている。また、第1始動入賞口、第2始動入賞口及び大入賞口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれかに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定個数(例えば10個)の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。

遊技機用枠3の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ8L、8Rが設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ9が設けられている。パチンコ遊技機1の遊技領域における各構造物(例えば普通入賞球装置6A、普通可変入賞球装置6B、特別可変入賞球装置7等)の周囲には、装飾用LEDが配置されていてもよい。遊技機用枠3の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル(操作ノブ)が設けられている。例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量(回転量)に応じて遊技球の弾発力を調整する。

遊技領域の下方における遊技機用枠3の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持(貯留)する上皿(打球供給皿)が設けられている。遊技機用枠3の下部には、上皿から溢れた余剰球などを、パチンコ遊技機1の外部へと排出可能に保持(貯留)する下皿が設けられている。

下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置(例えば下皿の中央部分)などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ31Aが取り付けられている。スティックコントローラ31Aの下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対する傾倒操作(動作)を検出(検知)する傾倒方向センサユニットを含むコントローラセンサユニット35Aが設けられていればよい。

上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置(例えばスティックコントローラ31Aの上方)などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操作(動作)を可能なプッシュボタン31Bが設けられている。プッシュボタン31Bは、遊技者からの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出できるように構成されていればよい。

パチンコ遊技機1には、例えば図2に示すような主基板11、演出制御基板12、音声制御基板13、ランプ制御基板14といった、各種の制御基板が搭載されている。また、パチンコ遊技機1には、主基板11と演出制御基板12との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板15なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機1における遊技盤などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、インタフェース基板、タッチセンサ基板などといった、各種の基板が配置されている。

主基板11は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するための各種回路が搭載されている。主基板11は、主として、特図ゲームにおいて用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、演出制御基板12などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主基板11は、第1特別図柄表示装置4Aと第2特別図柄表示装置4Bを構成する各LED(例えばセグメントLED)などの点灯/消灯制御を行って第1特図や第2特図の可変表示を制御することや、普通図柄表示器20の点灯/消灯/発色制御などを行って普通図柄表示器20による普通図柄の可変表示を制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も備えている。

主基板11には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ100やスイッチ回路110、ソレノイド回路111などが搭載されている。スイッチ回路110は、遊技球検出用の各種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ100に伝送する。ソレノイド回路111は、遊技制御用マイクロコンピュータ100からのソレノイド駆動信号を、普通電動役物用のソレノイド81や大入賞口扉用のソレノイド82に伝送する。

演出制御基板12は、主基板11とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板15を介して主基板11から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置5、スピーカ8L、8R及び遊技効果ランプ9や装飾用LEDといった演出用の電気部品による演出動作を制御するための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板12は、画像表示装置5における表示動作や、スピーカ8L、8Rからの音声出力動作の全部または一部、遊技効果ランプ9や装飾用LEDなどにおける点灯/消灯動作の全部または一部といった、演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備えている。

音声制御基板13は、演出制御基板12とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基板であり、演出制御基板12からの指令や制御データなどに基づき、スピーカ8L、8Rから音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ランプ制御基板14は、演出制御基板12とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基板であり、演出制御基板12からの指令や制御データなどに基づき、遊技効果ランプ9や装飾用LEDなどにおける点灯/消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されている。

図2に示すように、主基板11には、ゲートスイッチ21、始動口スイッチ(第1始動口スイッチ22Aおよび第2始動口スイッチ22B)、カウントスイッチ23といった、各種スイッチからの検出信号を伝送する配線が接続されている。なお、各種スイッチは、例えばセンサと称されるものなどのように、遊技媒体としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板11には、第1特別図柄表示装置4A、第2特別図柄表示装置4B、普通図柄表示器20などの表示制御を行うための指令信号を伝送する配線が接続されている。

主基板11から演出制御基板12に向けて伝送される制御信号は、中継基板15によって中継される。中継基板15を介して主基板11から演出制御基板12に対して伝送される制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制御コマンドには、例えば画像表示装置5における画像表示動作を制御するために用いられる表示制御コマンドや、スピーカ8L、8Rからの音声出力を制御するために用いられる音声制御コマンド、遊技効果ランプ9や装飾用LEDの点灯動作などを制御するために用いられるランプ制御コマンドが含まれている。これらの演出制御コマンドはいずれも、例えば2バイト構成であり、1バイト目はMODE(コマンドの分類)を示し、2バイト目はEXT(コマンドの種類)を表す。MODEデータの先頭ビット(ビット7)は必ず「1」となり、EXTデータの先頭ビットは「0」となるように、予め設定されていればよい。

主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100は、例えば1チップのマイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するROM(Read Only Memory)101と、遊技制御用のワークエリアを提供するRAM(Random Access Memory)102と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うCPU(Central Processing Unit)103と、CPU103とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路104と、I/O(Input/Output port)105とを備えて構成される。

一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ100では、CPU103がROM101から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するための処理が実行される。このときには、CPU103がROM101から固定データを読み出す固定データ読出動作や、CPU103がRAM102に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、CPU103がRAM102に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、CPU103がI/O105を介して遊技制御用マイクロコンピュータ100の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、CPU103がI/O105を介して遊技制御用マイクロコンピュータ100の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ100を構成する1チップのマイクロコンピュータは、少なくともCPU103の他にRAM102が内蔵されていればよく、ROM101や乱数回路104、I/O105などは外付けされてもよい。

遊技制御用マイクロコンピュータ100では、例えば乱数回路104などにより、遊技の進行を制御するために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。遊技用乱数は、乱数回路104などのハードウェアによって更新されるものであってもよいし、遊技制御用マイクロコンピュータ100のCPU103が所定のコンピュータプログラムを実行することでソフトウェアによって更新されるものであってもよい。例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100におけるRAM102の所定領域(遊技制御カウンタ設定部など)に設けられたランダムカウンタや、RAM102とは別個の内部レジスタに設けられたランダムカウンタに、所定の乱数値を示す数値データを格納し、CPU103が定期的または不定期的に格納値を更新することで、乱数値の更新が行われるようにしてもよい。

遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるROM101には、ゲーム制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用データ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ROM101には、CPU103が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設定テーブルなどを構成するデータが記憶されている。また、ROM101には、CPU103が主基板11から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、変動パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるRAM102には、パチンコ遊技機1における遊技の進行などを制御するために用いられる各種データが書換可能に一時記憶される。

演出制御基板12には、プログラムに従って制御動作を行う演出制御用CPU120と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するROM121と、演出制御用CPU120のワークエリアを提供するRAM122と、画像表示装置5における表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部123と、演出制御用CPU120とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路124と、I/O125とが搭載されている。

一例として、演出制御基板12では、演出制御用CPU120がROM121から読み出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用CPU120がROM121から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用CPU120がRAM122に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用CPU120がRAM122に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、演出制御用CPU120がI/O125を介して演出制御基板12の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、演出制御用CPU120がI/O125を介して演出制御基板12の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。

演出制御用CPU120、ROM121、RAM122は、演出制御基板12に搭載された1チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。演出制御基板12には、画像表示装置5に対して映像信号を伝送するための配線や、音声制御基板13に対して音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送するための配線、ランプ制御基板14に対してランプデータを示す情報信号としての電飾信号を伝送するための配線などが接続されている。さらに、演出制御基板12には、スティックコントローラ31Aに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、コントローラセンサユニット35Aから伝送するための配線や、プッシュボタン31Bに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、プッシュセンサ35Bから伝送するための配線も接続されている。

演出制御基板12では、例えば乱数回路124やRAM122の所定領域に設けられた演出用ランダムカウンタなどにより、演出動作を制御するために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。こうした演出動作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。一例として、演出制御基板12の側では、飾り図柄の可変表示における停止図柄決定用の乱数値や、予告演出決定用の乱数値といった、各種の演出決定用の乱数値を示す数値データがカウント可能に制御される。

図2に示す演出制御基板12に搭載されたROM121には、演出制御用のプログラムの他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のテーブルデータなどが格納されている。例えば、ROM121には、演出制御用CPU120が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各種の演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。演出制御パターンは、例えば演出制御プロセスタイマ判定値と対応付けられた演出制御実行データ(表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データ、操作検出制御データなど)や終了コードなどを含んだプロセスデータから構成されている。

図2に示す演出制御基板12に搭載されたRAM122には、演出動作を制御するために用いられる各種データが記憶される。詳しくは、このRAM122には、演出動作を制御するために用いられる各種データを保持する領域として、例えば、演出制御用データ保持エリアが設けられている。この演出制御用データ保持エリアは、演出制御フラグ設定部と、演出制御タイマ設定部と、演出制御カウンタ設定部と、演出制御バッファ設定部とを備えている。この演出制御フラグ設定部には、例えば画像表示装置5の画面上における演出画像の表示状態などといった演出動作状態や主基板11から送信された演出制御コマンド等に応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、演出制御フラグ設定部には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。

演出制御基板12に搭載された表示制御部123は、演出制御用CPU120からの表示制御指令などに基づき、画像表示装置5における表示動作の制御内容を決定する。例えば、表示制御部123は、画像表示装置5の表示画面内に表示させる演出画像の切換タイミングを決定することなどにより、飾り図柄の可変表示や各種の演出表示を実行させるための制御を行う。一例として、表示制御部123には、VDP(Video Display Processor)、CGROM(Character Generator ROM)、VRAM(Video RAM)、LCD駆動回路などが搭載されていればよい。なお、VDPは、GPU(Graphics Processing Unit)、GCL(Graphics Controller LSI)、あるいは、より一般的にDSP(Digital Signal Processor)と称される画像処理用のマイクロプロセッサであってもよい。CGROMは、例えば書換不能な半導体メモリであってもよいし、フラッシュメモリなどの書換可能な半導体メモリであってもよく、あるいは、磁気メモリ、光学メモリといった、不揮発性記録媒体のいずれかを用いて構成されたものであればよい。

演出制御基板12に搭載されたI/O125は、例えば主基板11などから伝送された演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、演出制御基板12の外部へと各種信号を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。例えば、I/O125の出力ポートからは、画像表示装置5へと伝送される映像信号や、音声制御基板13へと伝送される指令(効果音信号)、ランプ制御基板14へと伝送される指令(電飾信号)などが出力される。

パチンコ遊技機1においては、遊技媒体としての遊技球を用いた所定の遊技が行われ、その遊技結果に基づいて所定の遊技価値が付与可能となる。遊技球を用いた遊技の一例として、パチンコ遊技機1における筐体前面の右下方に設置された打球操作ハンドルが遊技者によって所定操作(例えば回転操作)されたことに基づいて、所定の打球発射装置が備える発射モータなどにより、遊技媒体としての遊技球が遊技領域に向けて発射される。遊技領域を流下した遊技球が、普通入賞球装置6Aに形成された第1始動入賞口(第1始動領域)を通過(進入)すると、図2に示す第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出されたことなどにより第1始動条件が成立する。その後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第1開始条件が成立したことに基づいて、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームが開始される。

また、遊技球が普通可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口(第2始動領域)を通過(進入)すると、図2に示す第2始動口スイッチ22Bによって遊技球が検出されたことなどにより第2始動条件が成立する。その後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第2開始条件が成立したことに基づいて、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームが開始される。ただし、普通可変入賞球装置6Bが第2可変状態としての通常開放状態や閉鎖状態であるときには、第2始動入賞口を遊技球が通過困難または通過不可能である。

通過ゲート41を通過した遊技球が図2に示すゲートスイッチ21によって検出されたことに基づいて、普通図柄表示器20にて普通図柄の可変表示を実行するための普図始動条件が成立する。その後、例えば前回の普図ゲームが終了したことといった、普通図柄の可変表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普通図柄表示器20による普図ゲームが開始される。この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、所定時間が経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示(導出表示)する。このとき、確定普通図柄として特定の普通図柄(普図当り図柄)が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として普図当り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」となる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球装置6Bを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる開放制御や拡大開放制御が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る閉鎖制御や通常開放制御が行われる。

第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームが開始されるときや、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームが開始されるときには、特別図柄の可変表示結果を、予め定められた特定表示結果としての「大当り」にするか否かが、その可変表示結果を導出表示する以前に決定(事前決定)される。そして、可変表示結果の決定に基づく所定割合で、変動パターンの決定などが行われ、可変表示結果や変動パターンを指定する演出制御コマンドが、図2に示す主基板11の遊技制御用マイクロコンピュータ100から演出制御基板12に向けて伝送される。

こうした可変表示結果や変動パターンの決定に基づいて特図ゲームが開始された後、例えば変動パターンに対応して予め定められた可変表示時間が経過したときには、可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される。第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特別図柄の可変表示に対応して、画像表示装置5の画面上に配置された「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rでは、特別図柄とは異なる飾り図柄(演出図柄)の可変表示が行われる。「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rで可変表示される飾り図柄は、それぞれ左図柄、中図柄、右図柄ともいう。第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームや、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームにおいて、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示されるときには、画像表示装置5において飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示される。

特別図柄の可変表示結果として予め定められた大当り図柄が導出表示されたときには、可変表示結果(特図表示結果)が「大当り」(特定表示結果)となり、遊技者にとって有利な特定遊技状態(有利状態)としての大当り遊技状態に制御される。すなわち、大当り遊技状態に制御されるか否かは、可変表示結果が「大当り」となるか否かに対応しており、その可変表示結果を導出表示する以前に決定(事前決定)される。特別図柄の可変表示結果として、大当り図柄が導出表示されず、ハズレ図柄が導出表示されたときには、可変表示結果(特図表示結果)が「ハズレ」(非特定表示結果)となる。

第1特別図柄表示装置4Aまたは第2特別図柄表示装置4Bに大当り図柄が停止表示(導出)されて可変表示結果が「大当り」となる場合には、画像表示装置5の表示領域において、予め定められた大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出表示される。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける所定の有効ライン上に同一の飾り図柄が揃って停止表示されることにより、大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出表示されればよい。

大当り遊技状態では、大入賞口が開放状態となって特別可変入賞球装置7が遊技者にとって有利な状態となる。そして、所定の開放上限時間(例えば29.5秒間または0.1秒間)が経過するまでの期間、あるいは所定個数(例えば10個)の遊技球が大入賞口に進入して入賞球が発生するまでの期間にて、大入賞口を継続して開放状態とするラウンド遊技(単に「ラウンド」ともいう)が実行される。こうしたラウンド遊技の実行期間以外の期間では、大入賞口が閉鎖状態となり、入賞球が発生困難または発生不可能となる。大当り遊技状態におけるラウンド遊技は、所定の上限回数(例えば「15」など)に達するまで繰返し実行される。

可変表示結果が「大当り」となる場合には、大当り種別が「非確変」、「確変」のいずれかとなる場合が含まれていればよい。大当り種別が「非確変」または「確変」となった場合には、大当り遊技状態におけるラウンド遊技として、特別可変入賞球装置7を遊技者にとって有利な状態(大入賞口を開放状態)とする上限時間が比較的に長い時間(例えば29.5秒間など)となる通常開放ラウンドが実行される。なお、大当り種別には「突確」となる場合が含まれてもよく、大当り種別が「突確」となった場合には、大当り遊技状態におけるラウンド遊技として、特別可変入賞球装置7を遊技者にとって有利な状態(大入賞口を開放状態)とする上限時間が比較的に短い時間(例えば0.1秒間など)となる短期開放ラウンドが実行されるようにしてもよい。

大当り遊技状態が終了した後には、所定の確変制御条件が成立したことに基づいて、可変表示結果が「大当り」となる確率(大当り確率)が通常状態よりも高くなる確変状態に制御されることがある。確変状態は、所定回数(例えば200回)の可変表示が実行されること、または可変表示の実行回数が所定回数に達する以前に大当り遊技状態が開始されることなど、所定の確変終了条件が成立するまで継続するように制御される。なお、確変終了条件は、可変表示の実行回数にかかわらず、次回の大当り遊技状態が開始されるときに成立するようにしてもよい。大当り遊技状態が終了した後には、平均的な可変表示時間が通常状態よりも短くなる時短状態に制御されることがある。時短状態は、所定回数(例えば100回)の可変表示が実行されたこと、または可変表示の実行回数が所定回数に達する以前に大当り遊技状態が開始されることなど、所定の時短終了条件が成立するまで継続するように制御される。一例として、大当り種別が「非確変」である場合に大当り遊技状態が終了した後には、遊技状態が時短状態となる。一方、大当り種別が「確変」である場合に大当り遊技状態が終了した後には、遊技状態が確変状態となる。

確変状態や時短状態では、通常状態よりも第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)しやすい有利変化態様で、普通可変入賞球装置6Bを第1可変状態(開放状態または拡大開放状態)と第2可変状態(閉鎖状態または通常開放状態)とに変化させる。例えば、普通図柄表示器20による普図ゲームにおける普通図柄の変動時間(普図変動時間)を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる制御、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置6Bにおける可動翼片の傾動制御を行う傾動制御時間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾動回数を通常状態のときよりも増加させる制御により、普通可変入賞球装置6Bを有利変化態様で第1可変状態と第2可変状態とに変化させればよい。なお、これらの制御のいずれか1つが行われるようにしてもよいし、複数の制御が組み合わせられて行われるようにしてもよい。このように、普通可変入賞球装置6Bを有利変化態様で第1可変状態と第2可変状態とに変化させる制御は、高開放制御(「高ベース制御」ともいう)と称される。こうした確変状態や時短状態に制御されることにより、次に可変表示結果が「大当り」となるまでの所要時間が短縮され、通常状態よりも遊技者にとって有利な特別状態となる。なお、確変状態にて確変制御が行われるときでも、高開放制御が行われない場合があってもよい。

画像表示装置5において、最終停止図柄(例えば左図柄、中図柄、右図柄のうちの中図柄)となる図柄以外の飾り図柄が、所定時間継続して大当り組合せと一致している状態で停止、揺動、拡大縮小もしくは変形している状態、または、複数の飾り図柄が同一図柄で同期して変動したり、表示位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発生の可能性が継続している状態(以下、これらの状態をリーチ状態という。)において行われる演出を、リーチ演出という。リーチ演出として、画像表示装置5の画面上に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像(人物等を模した演出画像)を表示させることや、背景画像の表示態様を変化させること、飾り図柄とは異なる動画像を再生表示させることといった、飾り図柄の変動態様を変化させることとは異なる演出動作が実行されてもよい。画像表示装置5における表示動作のみならず、スピーカ8L、8Rによる音声出力動作や、遊技効果ランプ9などの発光体における点灯動作(点滅動作)などを、リーチ態様となる以前の動作態様とは異なる動作態様とすることが、リーチ演出に含まれていてもよい。リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、リーチ演出を含む可変表示をリーチ可変表示という。そして、画像表示装置5の画面上で変動表示される図柄の表示結果が大当り組合せでない場合には「ハズレ」となり、変動表示状態は終了する。

リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様(演出態様)が異なる複数種類の演出パターン(リーチパターンともいう)が、予め用意されていればよい。そして、それぞれのリーチ演出における演出態様に応じて、「大当り」となる可能性(信頼度、あるいは大当り信頼度ともいう)が異なる。すなわち、複数種類のリーチ演出のいずれが実行されるかに応じて、可変表示結果が「大当り」となる可能性を異ならせることができる。この実施の形態では、一例として、ノーマルのリーチ演出(ノーマルリーチ)とスーパーのリーチ演出(スーパーリーチ)が予め設定されている。そして、スーパーリーチにおけるリーチ演出が実行された場合には、ノーマルリーチにおけるリーチ演出が実行された場合に比べて、可変表示結果が「大当り」となる可能性(大当り期待度)が高くなる。なお、スーパーリーチとなるリーチ演出には、他のスーパーリーチに比べて大当り期待度が高くなる特定のリーチ演出を実行するスーパーリーチを含む複数種類のリーチ演出があってもよい。この実施の形態では、一例として、スーパーリーチとなるリーチ演出には、スーパーリーチA、スーパーリーチB、スーパーリーチCといったリーチ演出があり、スーパーリーチAよりもスーパーリーチB、スーパーリーチBよりもスーパーリーチCが大当り期待度の高いリーチ演出となっている。

飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出あるいは「擬似連」などの可変表示演出とは異なり、例えば所定の演出画像を表示することや、メッセージとなる画像表示や音声出力などのように、飾り図柄の可変表示動作とは異なる演出動作により、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや、スーパーリーチによるリーチ演出が実行される可能性があること、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることなどを、遊技者に予め告知するための予告演出が実行されることがある。

予告演出となる演出動作は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rの全部にて飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様となるより前(「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア5L、5Rにて飾り図柄が仮停止表示されるより前)に実行(開始)されるものであればよい。また、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることを報知する予告演出には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様となった後に実行されるものが含まれていてもよい。このように、予告演出は、特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定特別図柄や確定飾り図柄が導出されるまでの所定タイミングにて、大当り遊技状態となる可能性を予告できるものであればよい。こうした予告演出を実行する場合における演出動作の内容(演出態様)に対応して、複数の予告パターンが予め用意されている。

第1特別図柄表示装置4Aまたは第2特別図柄表示装置4Bにハズレ図柄が停止表示(導出)されて可変表示結果が「ハズレ」となる場合には、可変表示態様が「非リーチ」(「通常ハズレ」ともいう)となる場合と、可変表示態様が「リーチ」(「リーチハズレ」ともいう)となる場合とが含まれている。可変表示態様が「非リーチ」となる場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならずに、リーチにならない所定の飾り図柄の組合せ(非リーチ組合せ)が停止表示(導出)される。可変表示態様が「リーチ」となる場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となった後にリーチ演出が実行され、最終的に大当り組合せとはならない所定の飾り図柄の組合せ(リーチ組合せ)が停止表示(導出)される。非リーチ組合せやリーチ組合せを構成する飾り図柄は、ハズレ図柄となる特別図柄とともに、非特定表示結果に含まれればよい。

この実施の形態では、大当り遊技状態において、例えば大入賞口に遊技球が入賞したことを報知する入賞音(通常入賞音、オーバー入賞音)を出力したり、ラウンド遊技における残りの入賞数を示す残り入賞数表示を行ったりする大入賞口入賞演出や、大入賞口が開放したことを報知する大入賞口開放音を出力する大入賞口開放時演出などといった所定演出が実行可能に設定されている。そして、大当り遊技状態において、スティックコントローラ31Aを手前に所定時間継続して引く長引きといった遊技者の特定動作が検出されたことにより、所定演出の実行態様を変更することができるようになっている。例えば、所定演出が実行可能な態様(後述する通常時の実行態様)から、遊技者がスティックコントローラ31Aを5秒間継続して引くことにより所定演出の実行不可能な態様(後述する停止時の実行態様)に変更されたり、遊技者がスティックコントローラ31Aを2秒間継続して引くことにより所定演出が抑制される態様(後述する抑制時の実行態様)に変更されたりする。所定演出の実行態様は、所定演出の実行の有無、あるいは、所定演出を実行する場合における当該所定演出の演出態様(例えば、音量出力レベルや明るさレベル、表示サイズ、表示透過度、表示色、音質など)である。なお、この実施の形態では、大当り遊技状態において、所定演出とは異なり、例えば、遊技者の操作などにより選択された楽曲や、当該楽曲のPV(Promotion Video)、MV(Music Video)などの動画の再生といった特定演出を実行可能に設定されている。

次に、本実施例におけるパチンコ遊技機1の動作(作用)を説明する。

主基板11では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ100が起動し、CPU103によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、CPU103は、割込み禁止に設定した後、必要な初期設定を行う。この初期設定では、例えばRAM101がクリアされる。また、遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されたCTC(カウンタ/タイマ回路)のレジスタ設定を行う。これにより、以後、所定時間(例えば、2ミリ秒)ごとにCTCから割込み要求信号がCPU103へ送出され、CPU103は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。なお、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機1の内部状態を前回の電力供給停止時における状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るようにしてもよい。

このような遊技制御メイン処理を実行したCPU103は、CTCからの割込み要求信号を受信して割込み要求を受け付けると、割込み禁止状態に設定して、所定の遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。遊技制御用タイマ割込処理には、例えばスイッチ処理やメイン側エラー処理、情報出力処理、遊技用乱数更新処理、特別図柄プロセス処理、普通図柄プロセス処理、コマンド制御処理といった、パチンコ遊技機1における遊技の進行などを制御するための処理が含まれている。

スイッチ処理は、スイッチ回路110を介してゲートスイッチ21、第1始動口スイッチ22A、第2始動口スイッチ22B、カウントスイッチ23といった各種スイッチから入力される検出信号の状態を判定する処理である。メイン側エラー処理は、パチンコ遊技機1の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする処理である。情報出力処理は、例えばパチンコ遊技機1の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する処理である。遊技用乱数更新処理は、主基板11の側で用いられる複数種類の遊技用乱数のうち、少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための処理である。

一例として、主基板11の側で用いられる遊技用乱数には、特図表示結果決定用の乱数値MR1と、大当り種別決定用の乱数値MR2と、変動パターン決定用の乱数値MR3と、普図表示結果決定用の乱数値MR5とが含まれていればよい。特図表示結果決定用の乱数値MR1は、特図ゲームにおける特別図柄などの可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かの決定に用いられる乱数値である。大当り種別決定用の乱数値MR2は、可変表示結果を「大当り」とする場合に、大当り種別を「非確変」、「確変」のいずれかといった、複数種別のいずれかに決定するために用いられる乱数値である。変動パターン決定用の乱数値MR3は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における変動パターンを、予め用意された複数パターンのいずれかに決定するために用いられる乱数値である。普図表示結果決定用の乱数値MR5は、普図ゲームにおける普通図柄の可変表示結果を「普図当り」として普通可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口を閉鎖状態(通常開放状態)よりも高い頻度で遊技球が通過(進入)しやすい開放状態(拡大開放状態)に制御するか否かの決定に用いられる乱数値である。

遊技制御用タイマ割込処理に含まれる特別図柄プロセス処理では、RAM102に設けられた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技機1における遊技の進行状況に応じて更新し、特別図柄表示装置4における表示動作の制御や、特別可変入賞球装置7における大入賞口の開閉動作設定などを、所定の手順で行うために、各種の処理が選択されて実行される。普通図柄プロセス処理は、普通図柄表示器20における表示動作(例えばセグメントLEDの点灯、消灯など)を制御して、普通図柄の可変表示や普通可変入賞球装置6Bにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする処理である。普通図柄プロセス処理では、時短制御に伴う高開放制御として、普通図柄表示器20による普図ゲームにおける普通図柄の変動時間(普図変動時間)を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる制御、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置6Bにおける可動翼片の傾動制御を行う傾動制御時間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾動回数を通常状態のときよりも増加させる制御の一部または全部が行われる。

コマンド制御処理は、主基板11から演出制御基板12などのサブ側の制御基板に対して制御コマンドを伝送させる処理である。一例として、コマンド制御処理では、RAM102に設けられた送信コマンドバッファの値によって指定されたコマンド送信テーブルにおける設定に対応して、I/O105に含まれる出力ポートのうち、演出制御基板12に対して演出制御コマンドを送信するための出力ポートに制御データをセットした後、演出制御INT信号の出力ポートに所定の制御データをセットして演出制御INT信号を所定時間にわたりオン状態としてからオフ状態とすることなどにより、コマンド送信テーブルでの設定に基づく演出制御コマンドの伝送を可能にする。コマンド制御処理を実行した後には、割込み許可状態に設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。

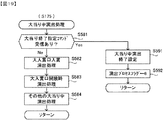

図3は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、CPU103は、まず、始動入賞判定処理を実行する(ステップS101)。始動入賞判定処理を実行した後、CPU103は、RAM102の所定領域(遊技制御フラグ設定部など)に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、ステップS110〜S117の処理のいずれかを選択して実行する。

図4は、始動入賞判定処理として、図3のステップS101にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図4に示す始動入賞判定処理を開始すると、CPU103は、まず、普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口に対応して設けられた第1始動口スイッチ22Aからの検出信号に基づき、第1始動口スイッチ22Aがオンであるか否かを判定する(ステップS201)。このとき、第1始動口スイッチ22Aがオンであれば(ステップS201;Yes)、第1特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第1特図保留記憶数が、所定の上限値(例えば「4」)となっているか否かを判定する(ステップS202)。このとき、CPU103は、RAM102の所定領域(遊技制御カウンタ設定部など)に設けられた第1保留記憶数カウンタの格納値である第1保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第1特図保留記憶数を特定できればよい。ステップS202にて第1特図保留記憶数が上限値ではないときには(ステップS202;No)、RAM102の所定領域(遊技制御バッファ設定部など)に設けられた始動口バッファの格納値である始動口バッファ値を、「1」に設定する(ステップS203)。

ステップS201にて第1始動口スイッチ22Aがオフであるときや(ステップS201;No)、ステップS202にて第1特図保留記憶数が上限値に達しているときには(ステップS202;Yes)、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口に対応して設けられた第2始動口スイッチ22Bからの検出信号に基づき、第2始動口スイッチ22Bがオンであるか否かを判定する(ステップS204)。このとき、第2始動口スイッチ22Bがオンであれば(ステップS204;Yes)、第2特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第2特図保留記憶数が、所定の上限値(例えば「4」)となっているか否かを判定する(ステップS205)。このとき、CPU103は、RAM102の所定領域(遊技制御カウンタ設定部など)に設けられた第2保留記憶数カウンタの格納値である第2保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第2特図保留記憶数を特定できればよい。ステップS205にて第2特図保留記憶数が上限値ではないときには(ステップS205;No)、始動口バッファ値を「2」に設定する(ステップS206)。

ステップS203、S206の処理のいずれかを実行した後には、始動口バッファ値に応じた保留記憶数カウント値を1加算するように更新する(ステップS207)。例えば、始動口バッファ値が「1」であるときには第1保留記憶数カウント値を1加算する一方で、始動口バッファ値が「2」であるときには第2保留記憶数カウント値を1加算する。こうして、第1保留記憶数カウント値は、第1始動入賞口を遊技球が通過(進入)して第1特図を用いた特図ゲームに対応した第1始動条件が成立したときに、1増加(インクリメント)するように更新される。また、第2保留記憶数カウント値は、第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)して第2特図を用いた特図ゲームに対応した第2始動条件が成立したときに、1増加(インクリメント)するように更新される。こうして、第1始動条件が成立したときには第1特図保留記憶数が1増加するように更新され、第2始動条件が成立したときには第2特図保留記憶数が1増加するように更新される。このときには、RAM102の所定領域(遊技制御カウンタ設定部など)に設けられた合計保留記憶数カウンタの格納値である合計保留記憶数カウント値を、1加算するように更新する(ステップS208)。

ステップS208の処理を実行した後に、CPU103は、始動入賞の発生時に対応した所定の遊技用乱数を抽出する(ステップS209)。一例として、ステップS209の処理では、乱数回路104やRAM102の所定領域(遊技制御カウンタ設定部など)に設けられたランダムカウンタ等によって更新される数値データのうちから、特図表示結果決定用の乱数値MR1や大当り種別決定用の乱数値MR2、変動パターン決定用の乱数値MR3を示す数値データが抽出される。こうして抽出された各乱数値を示す数値データが保留データとして、始動口バッファ値に応じた特図保留記憶部における空きエントリの先頭にセットされることで記憶される(ステップS210)。

ステップS210の処理では、例えば始動口バッファ値が「1」であるときに、保留データが第1特図保留記憶部にセットされる一方、始動口バッファ値が「2」であるときに、保留データが第2特図保留記憶部にセットされる。第1特図保留記憶部は、普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口を遊技球が通過(進入)して第1始動入賞が発生したものの、未だ開始されていない特図ゲーム(第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲーム)について保留記憶として記憶する。第2特図保留記憶部は、普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)して第2始動入賞が発生したものの、未だ開始されていない特図ゲーム(第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲーム)について保留記憶として記憶する。

第1特図保留記憶部は、例えば第1始動入賞口への入賞順(遊技球の検出順)に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過(進入)による第1始動条件の成立に基づいてCPU103が乱数回路104等から抽出した特図表示結果決定用の乱数値MR1や大当り種別決定用の乱数値MR2、変動パターン決定用の乱数値MR3を示す数値データなどを保留データとして、その記憶数が所定の上限値(例えば「4」)に達するまで記憶する。第2特図保留記憶部は、例えば第2始動入賞口への入賞順(遊技球の検出順)に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過(進入)による第2始動条件の成立に基づいてCPU103が乱数回路104等から抽出した特図表示結果決定用の乱数値MR1や大当り種別決定用の乱数値MR2、変動パターン決定用の乱数値MR3を示す数値データなどを保留データとして、その記憶数が所定の上限値(例えば「4」)に達するまで記憶する。

ステップS210の処理に続いて、予め用意された始動口入賞指定コマンドを演出制御基板12に対して送信するための設定を行う(ステップS211)。その後、予め用意された保留記憶数通知コマンドを演出制御基板12に対して送信するための設定を行う(ステップS213)。さらに、始動口バッファ値が「1」であるか「2」であるかを判定する(ステップS214)。このとき、始動口バッファ値が「2」であれば(ステップS214;「2」)、始動口バッファをクリアして、その格納値を「0」に初期化してから(ステップS215)、始動入賞判定処理を終了する。これに対して、始動口バッファ値が「1」であるときには(ステップS214;「1」)、始動口バッファをクリアして、その格納値を「0」に初期化してから(ステップS216)、ステップS204の処理に進む。これにより、第1始動口スイッチ22Aと第2始動口スイッチ22Bの双方が同時に有効な遊技球の始動入賞を検出した場合でも、確実に双方の有効な始動入賞の検出に基づく処理を完了できる。

普通入賞球装置6Aが形成する第1始動入賞口を通過(進入)した遊技球が第1始動口スイッチ22Aにより検出されて始動入賞(第1始動入賞)が発生したときには、図4に示すステップS202の処理で第1特図保留記憶数が上限値に達していないと判定されることにより、第1始動条件が成立する。第1始動条件は、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームを実行するための条件である。第1始動条件が成立したときには、図4に示すステップS203の処理で始動口バッファ値を「1」に設定してからステップS211の処理による送信設定を行うことで、主基板11から演出制御基板12に対して第1始動口入賞指定コマンドが送信される。また、始動口バッファ値が「1」であるときに図4に示すステップS213の処理による送信設定を行うことで、主基板11から演出制御基板12に対して第1保留記憶数通知コマンドが送信される。

普通可変入賞球装置6Bが形成する第2始動入賞口を通過(進入)した遊技球が第2始動口スイッチ22Bにより検出されて始動入賞(第2始動入賞)が発生したときには、図4に示すステップS205の処理で第2特図保留記憶数が上限値に達していないと判定されることにより、第2始動条件が成立する。第2始動条件は、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームを実行するための条件である。第2始動条件が成立したときには、図4に示すステップS206の処理で始動口バッファ値を「2」に設定してからステップS211の処理による送信設定を行うことで、主基板11から演出制御基板12に対して第2始動口入賞指定コマンドが送信される。また、始動口バッファ値が「2」であるときに図4に示すステップS213の処理による送信設定を行うことで、主基板11から演出制御基板12に対して第2保留記憶数通知コマンドが送信される。

演出制御基板12の側では、第1始動口入賞指定コマンドを受信することで第1始動条件の成立を検知でき、第2始動口入賞指定コマンドを受信することで第2始動条件の成立を検知できる。このように、第1始動口入賞指定コマンドは、第1始動条件の成立を通知する演出制御コマンドである。第2始動口入賞指定コマンドは、第2始動条件の成立を通知する演出制御コマンドである。第1保留記憶数通知コマンドは、第1特図保留記憶数を通知する。第2保留記憶数通知コマンドは、第2特図保留記憶数を通知する。この実施の形態において、第1保留記憶数通知コマンドや第2保留記憶数通知コマンドは、第1始動入賞口と第2始動入賞口とのいずれを遊技球が通過(進入)して始動入賞が発生したかを通知するとともに、第1特図保留記憶数と第2特図保留記憶数とのいずれが増加したかを指定する保留通知情報として送信される。

なお、第1保留記憶数通知コマンドや第2保留記憶数通知コマンドは、第1開始条件と第2開始条件のいずれかが成立したときに、特図ゲームの実行が開始されることなどに対応して送信されるようにしてもよい。あるいは、保留記憶数が増加したときに、第1特図保留記憶数または第2特図保留記憶数が増加したことを示す保留記憶数加算指定コマンド(第1保留記憶数加算指定コマンドまたは第2保留記憶数加算指定コマンド)を送信する一方、保留記憶数が減少したときに、第1特図保留記憶数または第2特図保留記憶数が減少したことを示す保留記憶数減算指定コマンド(第1保留記憶数減算指定コマンドまたは第2保留記憶数減算指定コマンド)を送信するようにしてもよい。第1保留記憶数通知コマンドや第2保留記憶数通知コマンドに代えて、あるいは第1保留記憶数通知コマンドや第2保留記憶数通知コマンドとともに、合計保留記憶数を通知する合計保留記憶数通知コマンドを送信するようにしてもよい。すなわち、合計保留記憶数の増加(または減少)を通知するための合計保留記憶数通知コマンドが用いられてもよい。

図3に示すステップS110の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“0”のときに実行される。この特別図柄通常処理では、第1特図保留記憶部や第2特図保留記憶部といった、RAM102の所定領域に記憶されている保留データの有無などに基づいて、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データに基づき、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を「大当り」とするか否かを、その可変表示結果が導出表示される以前に決定(事前決定)する。このとき、可変表示結果が「大当り」に決定された場合には、大当り種別を複数種別のいずれかに決定する。大当り種別の決定結果を示すデータがRAM102の所定領域(例えば遊技制御バッファ設定部)に設けられた大当り種別バッファに格納されることにより、大当り種別が記憶される。さらに、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果に対応して、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームにおける確定特別図柄(大当り図柄、ハズレ図柄のいずれか)が設定される。特別図柄通常処理では、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を事前決定したときに、特図プロセスフラグの値が“1”に更新される。

ステップS111の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“1”のときに実行される。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」とするか否かの事前決定結果などに基づいて、変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。特別図柄や飾り図柄の可変表示時間は、変動パターンに対応して予め設定されている。したがって、変動パターン設定処理にて変動パターンを決定することにより、特別図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定特別図柄を導出するまでの可変表示時間が決定される。また、変動パターン設定処理は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に、飾り図柄の可変表示状態を「リーチ」とするか否かを決定する処理を含んでもよい。あるいは、変動パターン設定処理にて可変表示結果が「ハズレ」となる場合の変動パターンを所定割合で決定することにより、飾り図柄の可変表示状態を「リーチ」とするか否かが決定されてもよい。さらに、変動パターン設定処理は、特別図柄表示装置4において特別図柄の変動を開始させるための設定を行う処理を含んでもよい。変動パターン設定処理が実行されたときには、特図プロセスフラグの値が“2”に更新される。

ステップS112の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“2”のときに実行される。この特別図柄変動処理には、特別図柄表示装置4において特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。そして、特別図柄の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値が“3”に更新される。

ステップS113の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“3”のときに実行される。この特別図柄停止処理には、特別図柄表示装置4にて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を停止表示させるための設定を行う処理が含まれている。そして、RAM102の所定領域(例えば遊技制御フラグ設定部)に設けられた大当りフラグがオンとなっているか否かの判定などが行われる。大当りフラグがオンである場合には、特図表示結果が「大当り」であることに基づく大当り遊技状態の開始を指定する当り開始指定コマンドの送信設定を行うとともに、特図プロセスフラグの値を“4”に更新する。大当りフラグがオフである場合には、特図プロセスフラグの値を“0”に更新する。

ステップS114の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“4”のときに実行される。この大当り開放前処理には、可変表示結果が「大当り」となったことなどに基づき、大当り遊技状態においてラウンド遊技の実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。大当り開放前処理が実行されたときには、特図プロセスフラグの値が“5”に更新される。

ステップS115の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“5”のときに実行される。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ23によって検出された遊技球の個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻したときには、特図プロセスフラグの値が“6”に更新される。

ステップS116の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“6”のときに実行される。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンド遊技の実行回数が所定の上限回数(例えば「15」など)に達したか否かを判定する処理や、上限回数に達していない場合に次回のラウンド遊技が開始されるまで待機する処理などが含まれている。そして、次回のラウンド遊技が開始されるときには、特図プロセスフラグの値が“4”に更新される一方、ラウンド遊技の実行回数が上限回数に達したときには、特図プロセスフラグの値が“7”に更新される。

ステップS117の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“7”のときに実行される。この大当り終了処理には、画像表示装置5やスピーカ8L、8R、遊技効果ランプ9などといった演出装置により、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、確変制御条件の成否に対応して確変状態や時短状態に制御するための各種の設定を行う処理などが含まれている。そして、確変状態や時短状態に制御するための設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“0”に更新される。

図5は、特別図柄通常処理として、図3のステップS110にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図5に示す特別図柄通常処理において、CPU103は、まず、第2特図保留記憶数が「0」であるか否かを判定する(ステップS231)。第2特図保留記憶数は、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である。CPU103は、第2保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「0」であるか否かを判定すればよい。

ステップS231にて第2特図保留記憶数が「0」以外であるときには(ステップS231;No)、第2特図保留記憶部の先頭領域(保留番号「1」に対応する記憶領域)に記憶されている保留データとして、所定の乱数値を示す数値データを読み出す(ステップS232)。これにより、図4に示すステップS209の処理で第2始動入賞口における始動入賞(第2始動入賞)の発生に対応して抽出された遊技用乱数が読み出される。このとき読み出された数値データは、例えば変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。

ステップS232の処理に続いて、例えば第2保留記憶数カウント値を1減算して更新することなどにより、第2特図保留記憶数を1減算させるように更新するとともに、第2特図保留記憶部における記憶内容をシフトさせる(ステップS233)。例えば、第2特図保留記憶部にて保留番号「1」より下位の記憶領域(保留番号「2」〜「4」に対応する記憶領域)に記憶された保留データを、1エントリずつ上位にシフトする。また、ステップS233の処理では、合計保留記憶数を1減算するように更新してもよい。そして、RAM102の所定領域(遊技制御バッファ設定部など)に設けられた変動特図指定バッファの格納値である変動特図指定バッファ値を、「2」に更新する(ステップS234)。

ステップS231にて第2特図保留記憶数が「0」であるときには(ステップS231;Yes)、第1特図保留記憶数が「0」であるか否かを判定する(ステップS235)。第1特図保留記憶数は、第1特別図柄表示装置4Aによる第1特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である。CPU103は、第1保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「0」であるか否かを判定すればよい。このように、ステップS235の処理は、ステップS231にて第2特図保留記憶数が「0」であると判定されたときに実行されて、第1特図保留記憶数が「0」であるか否かを判定する。これにより、第2特図を用いた特図ゲームは、第1特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行が開始されることになる。

なお、第1始動入賞口であるか第2始動入賞口であるかにかかわらず、遊技球が始動入賞口を通過(進入)した順番で、特図ゲームが実行される場合には、第1始動入賞口と第2始動入賞口のいずれを遊技球が通過(進入)したかを示す始動口データを、保留データとともに、あるいは保留データとは別個に、保留番号と対応付けてRAM102の所定領域に記憶させておき、それぞれの保留データに対応する特図ゲームについて、始動条件が成立した順番を特定可能にすればよい。

ステップS236の処理に続いて、例えば第1保留記憶数カウント値を1減算して更新することなどにより、第1特図保留記憶数を1減算させるように更新するとともに、第1特図保留記憶部における記憶内容をシフトさせる(ステップS237)。例えば、第1特図保留記憶部にて保留番号「1」より下位の記憶領域(保留番号「2」〜「4」に対応する記憶領域)に記憶された保留データを、1エントリずつ上位にシフトする。また、ステップS237の処理では、合計保留記憶数を1減算するように更新してもよい。そして、変動特図指定バッファ値を「1」に更新する(ステップS238)。

ステップS234、S238の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の可変表示結果である特図表示結果を、「大当り」と「ハズレ」のいずれかに決定する(ステップS239)。一例として、ステップS239の処理では、予めROM101の所定領域に記憶するなどして用意された特図表示結果決定テーブルを選択し、特図表示結果を決定するための使用テーブルに設定する。特図表示結果決定テーブルでは、特図表示結果決定用の乱数値MR1と比較される数値(決定値)が、特図表示結果を「大当り」と「ハズレ」のいずれとするかの決定結果に、割り当てられていればよい。CPU103は、変動用乱数バッファから読み出した特図表示結果決定用の乱数値MR1を示す数値データに基づいて、特図表示結果決定テーブルを参照することにより、特図表示結果を決定すればよい。

ステップS239の処理において、パチンコ遊技機1の遊技状態が確変状態であり確変制御が行われているときには、通常状態や時短状態にて確変制御が行われていないときよりも高い割合で、特図表示結果が「大当り」に決定される。確変状態は、例えば図3に示すステップS117の大当り終了処理により、大当り種別が「確変」であった場合に対応して確変フラグがオン状態にセットされることで開始される。確変状態であるときには、通常状態や時短状態にて確変制御が行われていないときよりも、特図表示結果が「大当り」になりやすく、大当り遊技状態になりやすい。

CPU103は、ステップS239の処理により決定された特図表示結果が「大当り」であるか否かを判定する(ステップS240)。特図表示結果が「大当り」に決定された場合には(ステップS240;Yes)、RAM102の所定領域(遊技制御フラグ設定部など)に設けられた大当りフラグをオン状態にセットする(ステップS241)。また、大当り種別を複数種類のいずれかに決定する(ステップS242)。一例として、ステップS242の処理では、予めROM101の所定領域に記憶するなどして用意された大当り種別決定テーブルを選択し、大当り種別を決定するための使用テーブルに設定する。大当り種別決定テーブルでは、変動特図が第1特図と第2特図のいずれであるかに応じて、大当り種別決定用の乱数値と比較される数値(決定値)が、大当り種別を複数種類のいずれとするかの決定結果に、割り当てられていればよい。CPU103は、変動用乱数バッファから読み出した大当り種別決定用の乱数値MR2を示す数値データに基づいて、大当り種別決定テーブルを参照することにより、大当り種別を決定すればよい。

ステップS242の処理を実行した後には、大当り種別を記憶させる(ステップS243)。CPU103は、RAM102の所定領域(遊技制御バッファ設定部など)に設けられた大当り種別バッファに、大当り種別の決定結果を示すデータを格納することにより、大当り種別を記憶させればよい。

ステップS240にて特図表示結果が「大当り」ではない場合や(ステップS240;No)、ステップS243の処理を実行した後には、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を決定する(ステップS244)。一例として、ステップS240にて特図表示結果が「大当り」ではないと判定された場合には、ハズレ図柄として予め定められた特別図柄を確定特別図柄に決定する。一方、ステップS240にて特図表示結果が「大当り」であると判定された場合には、ステップS242における大当り種別の決定結果に応じて、複数種類の大当り図柄として予め定められた特別図柄のいずれかを確定特別図柄に決定すればよい。

ステップS244の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を“1”に更新してから(ステップS245)、特別図柄通常処理を終了する。ステップS245にて特図プロセスフラグの値が“1”に更新されることにより、次回のタイマ割込みが発生したときには、図3に示すステップS111の変動パターン設定処理が実行される。

ステップS235にて第1特図を用いた特図ゲームの保留記憶数が「0」である場合には(ステップS235;Yes)、所定のデモ表示設定を行ってから(ステップS246)、特別図柄通常処理を終了する。このデモ表示設定では、例えば画像表示装置5において所定の演出画像を表示することなどによるデモンストレーション表示(デモ画面表示)を指定する演出制御コマンド(客待ちデモ指定コマンド)が、主基板11から演出制御基板12に対して送信済みであるか否かを判定する。このとき、送信済みであれば、そのままデモ表示設定を終了する。これに対して、未送信であれば、客待ちデモ指定コマンドを送信するための設定を行ってから、デモ表示設定を終了する。

図6は、変動パターン設定処理として、図3のステップS111にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図6に示す変動パターン設定処理において、CPU103は、まず、大当りフラグがオンであるか否かを判定する(ステップS261)。そして、大当りフラグがオンである場合には(ステップS261;Yes)、特図表示結果が「大当り」となる大当り時に対応した変動パターンを決定する(ステップS262)。一方、大当りフラグがオフである場合には(ステップS261;No)、特図表示結果が「ハズレ」となるハズレ時に対応した変動パターンを決定する(ステップS263)。

ステップS262の処理では、例えばROM101の所定領域に記憶するなどして用意された大当り変動パターン決定テーブルを用いて、大当り時の変動パターンが決定される。大当り変動パターン決定テーブルでは、変動パターン決定用の乱数値MR3と比較される数値(決定値)が、変動パターンの決定結果に、割り当てられていればよい。CPU103は、変動用乱数バッファから読み出した変動パターン決定用の乱数値MR3を示す数値データに基づいて、大当り変動パターン決定テーブルを参照することにより、可変表示結果が「大当り」となる場合に対応した変動パターンを決定すればよい。また、ステップS263の処理では、例えばROM101の所定領域に記憶するなどして用意されたハズレ変動パターン決定テーブルを用いて、ハズレ時の変動パターンが決定される。ハズレ変動パターン決定テーブルでは、変動パターン決定用の乱数値MR3と比較される数値(決定値)が、変動パターンの決定結果に、割り当てられていればよい。CPU103は、変動用乱数バッファから読み出した変動パターン決定用の乱数値MR3を示す数値データに基づいて、ハズレ変動パターン決定テーブルを参照することにより、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に対応した変動パターンを決定すればよい。

図7は、この実施の形態における変動パターンを示している。この実施の形態では、可変表示結果(特図表示結果)が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態にはならない「非リーチ」である場合とリーチ状態になる「リーチ」である場合のそれぞれに対応して、また、可変表示結果(特図表示結果)が「大当り」である場合などに対応して、複数の変動パターンが予め用意されている。可変表示内容が「非リーチ」である場合に対応した変動パターンは、非リーチ変動パターン(非リーチハズレ変動パターンともいう)と称され、可変表示内容が「リーチ」である場合に対応した変動パターンは、リーチ変動パターン(リーチハズレ変動パターンともいう)と称される。非リーチ変動パターンとリーチ変動パターンは、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に対応したハズレ変動パターンに含まれる。可変表示結果が「大当り」である場合に対応した変動パターンは、大当り変動パターンと称される。大当り変動パターンやリーチ変動パターンには、ノーマルリーチにおけるリーチ演出が実行されるノーマルリーチ変動パターンと、スーパーリーチにおけるリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パターンとがある。

図8は、大当り変動パターンやハズレ変動パターンの決定例を示している。図6に示すステップS262の処理では、例えば図8(A)に示すような割合で、大当り時の変動パターンが決定される。図8(A)に示す例では、大当り時の変動パターンとして、変動パターンPA3−1、変動パターンPB3−1〜PB3−3が、図8(A)に示す割合で使用パターンに決定される。図6に示すステップS263の処理では、時短制御が行われていない通常時(非時短中)であるときに、例えば図8(B1)に示すような割合で、ハズレ時の変動パターンが決定される。また、図6に示すステップS263の処理では、時短制御が行われている時短中であるときに、例えば図8(B2)に示すような割合で、ハズレ時の変動パターンが決定される。ステップS263の処理では、ハズレ時の変動パターンを決定することにより、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に、飾り図柄の可変表示状態をリーチ状態とするか否かが決定される。なお、変動パターンの決定とは別個の処理により、可変表示結果が「ハズレ」となる場合にリーチ状態とするか否かが決定されてもよい。

図8(A)に示す例では、変動パターンPB3−1〜PB3−3といった、スーパーリーチにおけるリーチ演出を伴う変動パターンに対して割り当てられた決定値が、変動パターンPA3−1といった、ノーマルリーチにおけるリーチ演出を伴う変動パターンに対して割り当てられた決定値よりも多くなるように設定されている。一方、図8(B1)や図8(B2)に示す例では、変動パターンPA2−1といった、ノーマルリーチにおけるリーチ演出を伴う変動パターンに対して割り当てられた決定値が、変動パターンPB2−1〜PB2−3といった、スーパーリーチにおけるリーチ演出を伴う変動パターンに割り当てられた決定値よりも多くなるように設定されている。これにより、スーパーリーチにおけるリーチ演出が実行されてから可変表示結果が導出されるときには、その可変表示結果が「大当り」となる可能性(大当り期待度)が高められる。

図8(B1)に示す決定例では、第1特図保留記憶数が0、1または2以上のいずれであるかに応じて、異なる変動パターンに割り当てられる決定値が含まれている。具体的な一例として、「159」〜「205」の範囲の決定値は、第1特図保留記憶数が0であれば変動パターンPA1−1に割り当てられ、第1特図保留記憶数が1であれば変動パターンPA1−2に割り当てられ、第1特図保留記憶数が2以上であれば変動パターンPA1−3に割り当てられている。このような設定により、第1特図保留記憶数に応じて、特別図柄や飾り図柄の平均的な可変表示時間を異ならせることができる。特に、第1特図保留記憶数が所定値(例えば「2」)以上であるときには、第1特図保留記憶数が所定値未満であるときよりも、平均的な可変表示時間を短くすることができるように、各変動パターンに決定値が割り当てられていればよい。時短制御が行われない通常時には、第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)しにくく、第2特図を用いた特図ゲームを実行する頻度が低い。そのため、第2特図を用いた特図ゲームの開始条件が成立したときには、第2特図保留記憶数にかかわらず、第1特図保留記憶数が所定値(例えば「0」)である場合と同様のテーブルデータを参照して、変動パターンの決定が行われてもよい。あるいは、第2特図を用いた特図ゲームの開始条件が成立したときの第2特図保留記憶数にかかわらず、その時点における第1特図保留記憶数に応じたテーブルデータを参照して、変動パターンの決定が行われてもよい。あるいは、第2特図を用いた特図ゲームが第1特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行されることに対応して、第2特図保留記憶数にかかわらず図8(B1)とは決定値の割当てが異なるテーブルデータを参照して、変動パターンの決定が行われてもよい。あるいは、第2特図を用いた特図ゲームの開始条件が成立したときには、図8(B1)に示す「第1特図保留記憶数」を「第2特図保留記憶数」に読み替えて、第2特図保留記憶数に応じたテーブルデータを参照して、変動パターンの決定が行われてもよい。

図8(B2)に示す決定例では、第2特図保留記憶数が0、1または2以上のいずれであるかに応じて、異なる変動パターンに割り当てられる決定値が含まれている。このような設定により、第2特図保留記憶数に応じて、特別図柄や飾り図柄の平均的な可変表示時間を異ならせることができる。特に、第2特図保留記憶数が所定値(例えば「2」)以上であるときには、第2特図保留記憶数が所定値未満であるときよりも、平均的な可変表示時間を短くすることができるように、各変動パターンに決定値が割り当てられていればよい。時短制御が行われている時短中には、第2始動入賞口を遊技球が通過(進入)しやすく、第2特図を用いた特図ゲームを実行する頻度が高い。第2特図を用いた特図ゲームが第1特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行される場合には、時短中であれば第2特図を用いた特図ゲームが繰り返し実行される可能性が高く、第1特図を用いた特図ゲームを実行する頻度が低い。そして、第1特図を用いた特図ゲームの開始条件が成立するときには、第2特図保留記憶数が0になっている。そのため、第1特図を用いた特図ゲームの開始条件が成立したときには、第1特図保留記憶数にかかわらず、第2特図保留記憶数が所定値(例えば「0」)である場合と同様のテーブルデータを参照して、変動パターンの決定が行われてもよい。あるいは、第1特図保留記憶数にかかわらず図8(B2)とは決定値の割当てが異なるテーブルデータを参照して、変動パターンの決定が行われてもよい。あるいは、第1特図を用いた特図ゲームの開始条件が成立したときには、図8(B2)に示す「第2特図保留記憶数」を「第1特図保留記憶数」に読み替えて、第1特図保留記憶数に応じたテーブルデータを参照して、変動パターンの決定が行われてもよい。

ステップS262、S263の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の可変表示時間である特図変動時間を設定する(ステップS264)。特別図柄の可変表示時間となる特図変動時間は、特図ゲームにおいて特別図柄の変動を開始してから可変表示結果(特図表示結果)となる確定特別図柄が導出表示されるまでの所要時間である。特図変動時間は、図7に示すように、予め用意された複数の変動パターンに対応して、予め定められている。したがって、ステップS262、S263の処理にて変動パターンを決定することにより、特図変動時間が決定される。CPU103は、特図変動時間を設定することにより、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果が導出されるタイミングを設定できる。

ステップS264の処理に続いて、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームと、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームのうち、開始条件が成立したいずれかの特図ゲームを開始させるように、特別図柄の変動を開始させるための設定を行う(ステップS265)。一例として、変動特図指定バッファ値が「1」であれば、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図の表示を更新させる駆動信号を送信するための設定を行う。一方、変動特図指定バッファ値が「2」であれば、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図の表示を更新させる駆動信号を送信するための設定を行う。

ステップS265の処理を実行した後には、特別図柄の変動開始時におけるコマンドの送信設定が行われる(ステップS266)。例えば、変動特図指定バッファ値が「1」である場合に、CPU103は、主基板11から演出制御基板12に対して第1変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンド、第1保留記憶数通知コマンドを順次に送信するために、予め用意された第1変動開始用コマンドテーブルのROM101における記憶アドレス(先頭アドレス)を指定する。他方、変動特図指定バッファ値が「2」である場合に、CPU103は、主基板11から演出制御基板12に対して第2変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンド、第2保留記憶数通知コマンドを順次に送信するために、予め用意された第2変動開始用コマンドテーブルのROM101における記憶アドレスを指定する。

第1変動開始コマンドや第2変動開始コマンドは、第1特別図柄表示装置4Aにおける第1特図を用いた特図ゲームにおける変動開始や、第2特別図柄表示装置4Bにおける第2特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を、指定する演出制御コマンドである。変動パターン指定コマンドは、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示に対応して画像表示装置5における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rで可変表示される飾り図柄などの変動パターンを指定する演出制御コマンドである。可変表示結果通知コマンドは、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結果を指定する演出制御コマンドである。

ステップS266の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を“2”に更新してから(ステップS267)、変動パターン設定処理を終了する。ステップS267にて特図プロセスフラグの値が“2”に更新されることにより、次回のタイマ割込みが発生したときには、図3に示すステップS112の特別図柄変動処理が実行される。

次に、演出制御基板12における動作を説明する。

演出制御基板12では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用CPU120が起動して、図9に一例を示す演出制御メイン処理を実行する。図9に示すように、演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用CPU120は、まず、所定の初期化処理を実行し(ステップS51)、RAM122のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板12に搭載されたCTC(カウンタ/タイマ回路)のレジスタ設定等を行う。その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う(ステップS52)。タイマ割込みフラグは、例えばCTCのレジスタ設定に基づき、所定時間(例えば2ミリ秒)が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオフであれば、待機する。

また、演出制御基板12の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みとは別に、主基板11から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込みは、例えば主基板11からの演出制御INT信号がオン状態となることにより発生する割込みである。演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演出制御用CPU120は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態にならないCPUを用いている場合には、割込み禁止命令(DI命令)を発行することが望ましい。演出制御用CPU120は、演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割込み処理では、I/O125に含まれる入力ポートのうちで、中継基板15を介して主基板11から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドとなる制御信号を取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えばRAM122に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用CPU120は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。

タイマ割込みフラグがオンである場合には(ステップS52;Yes)、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに、コマンド解析処理を実行する(ステップS54)。コマンド解析処理では、例えば主基板11の遊技制御用マイクロコンピュータ100から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。コマンド解析処理では、例えば、演出制御コマンド受信用バッファに格納された受信コマンドがある場合に、その受信コマンドのMODEデータを確認することなどにより、いずれの演出制御コマンドを受信したかを判定する。

コマンド解析処理に続いて、エラー報知処理(ステップS55)を実行する。エラー報知処理では、例えば、演出制御用CPU120の制御の下で、異常の発生を報知するエラー画像を画像表示装置5に表示させたり、異常の発生を報知するための音声をスピーカ8L、8Rから出力させたりする。

エラー報知処理に続いて、演出制御プロセス処理を実行する(ステップS56)。演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置5の画面上における演出画像の表示動作、スピーカ8L、8Rからの音声出力動作、遊技効果ランプ9および装飾用LEDなどの発光体における点灯動作といった、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容について、主基板11から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定などが行われる。演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され(ステップS57)、演出制御に用いる各種の乱数値として、RAM122のランダムカウンタによってカウントされる演出用乱数を示す数値データを、ソフトウェアにより更新する。演出用乱数更新処理の実行後はステップS52の処理に戻る。

図10は、エラー報知処理として、図9のステップS55にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。このエラー報知処理において、演出制御用CPU120は、まず、玉抜きエラー通知開始コマンドの受信があるか否かを判定する(ステップS301)。玉抜きエラー通知開始コマンドは、例えば、下皿に遊技球が一杯になったときに、玉抜きエラーが発生したとして、主基板11から演出制御基板12に対して伝送されればよい。ステップS301にて玉抜きエラー通知開始コマンドの受信があると判定された場合(ステップS301;Yes)、RAM122の所定領域(例えば演出制御フラグ設定部など)に設けられた停止フラグがオン状態であるか否かを判定する(ステップS302)。ステップS302にて停止フラグがオフ状態であると判定された場合(ステップS302;No)、RAM122の所定領域(例えば演出制御フラグ設定部など)に設けられた抑制フラグがオン状態であるか否かを判定する(ステップS303)。なお、初期状態では停止フラグや抑制フラグはオフ状態となっており、停止フラグや抑制フラグのオン・オフ状態の切り替えは、後述するステップS162の特定動作検出処理において行われる。

ステップS302にて停止フラグがオン状態であると判定された場合や(ステップS302;Yes)、ステップS303にて抑制フラグがオン状態であると判定された場合には(ステップS303;Yes)、玉抜きエラー表示を縮小サイズで開始するための設定を行う(ステップS304)。なお、玉抜きエラー表示は、例えば、画像表示装置5に玉抜きエラー表示画像を表示することにより行われればよい。ステップS304の処理が実行されることにより、画像表示装置5において玉抜きエラー表示が縮小サイズで行われることとなる。また、ステップS303にて抑制フラグがオフ状態であると判定された場合には(ステップS303;No)、玉抜きエラー表示を通常サイズで開始するための設定を行う(ステップS305)。ステップS305の処理が実行されることにより、画像表示装置5において玉抜きエラー表示が通常サイズで行われることとなる。即ち、停止フラグと抑制フラグとのいずれかがオン状態である場合には、玉抜きエラー表示を縮小サイズで行う一方で、停止フラグと抑制フラグとのいずれもオフ状態である場合には、玉抜きエラー表示を通常サイズで行う。なお、玉抜きエラー表示を縮小サイズで開始した場合には、RAM122の所定領域(例えば演出制御フラグ設定部など)に設けられた縮小サイズフラグをオン状態とし、玉抜きエラー表示を通常サイズで開始した場合には、RAM122の所定領域(例えば演出制御フラグ設定部など)に設けられた通常サイズフラグをオン状態とすればよい。

この実施の形態では、上記したようにステップS302にて停止フラグがオン状態であると判定された場合や(ステップS302;Yes)、ステップS303にて抑制フラグがオン状態であると判定された場合に(ステップS303;Yes)、玉抜きエラー表示を縮小サイズで開始するための設定を行う(ステップS304)。即ち、停止フラグがオン状態のときと、抑制フラグがオン状態のときとで、玉抜きエラー表示を同じサイズである縮小サイズで行う。しかし、停止フラグがオン状態のときと、抑制フラグがオン状態のときとで、玉抜きエラー表示の表示サイズを異ならせてもよい。例えば、停止フラグがオン状態のときには、縮小サイズのうちの第1縮小サイズで玉抜きエラー表示を行い、抑制フラグがオン状態のときには、縮小サイズのうちの第1縮小サイズよりも大きいサイズである第2縮小サイズで玉抜きエラー表示を行ってもよい。なお、停止フラグがオン状態のときには、第2縮小サイズで玉抜きエラー表示を行い、抑制フラグがオン状態のときには、第1縮小サイズで玉抜きエラー表示を行ってもよい。このようにすれば所定演出の実行態様に応じて、エラー表示の表示サイズを変更できる。

そして、ステップS304、S305の処理を実行した後、玉抜きエラー報知音の出力を開始するための設定を行う(ステップS306)。この実施の形態では、玉抜きエラーが発生したときには、停止フラグと抑制フラグのオン・オフ状態にかかわらず、共通の音量出力レベルで玉抜きエラー報知音が出力される。なお、停止フラグと抑制フラグのオン・オフ状態に応じて、玉抜きエラー報知音の音量出力レベルを異ならせてもよい。例えば、停止フラグと抑制フラグとのいずれかがオン状態である場合には、玉抜きエラー報知音を小さな音量出力レベルで出力する一方で、停止フラグと抑制フラグとのいずれもオフ状態である場合には、玉抜きエラー報知音を通常の音量出力レベルで出力するようにしてもよい。また、停止フラグがオン状態のときには、小さな音量出力レベルのうちの第1音量出力レベルで玉抜きエラー報知音を出力し、抑制フラグがオン状態のときには、小さな音量出力レベルのうちの第1音量出力レベルよりも大きい出力レベルである第2音量出力レベルで玉抜きエラー報知音を出力してもよい。なお、停止フラグがオン状態のときには、第2音量出力レベルで玉抜きエラー報知音を出力し、抑制フラグがオン状態のときには、第1音量出力レベルで玉抜きエラー報知音を出力してもよい。このようにすれば所定演出の実行態様に応じて、エラー表示音の出力レベルを変更できる。なお、玉抜きエラー表示や玉抜きエラー報知音の出力を、単に「玉抜きエラー報知」という。

ステップS301にて玉抜きエラー通知開始コマンドの受信がないと判定された場合(ステップS301;No)、玉抜きエラー通知終了コマンドの受信があるか否かを判定する(ステップS311)。玉抜きエラー通知終了コマンドは、例えば、下皿に遊技球が一杯ではなくなったとき、即ち玉抜きエラーが解消されたときに主基板11から演出制御基板12に対して伝送されればよい。ステップS311にて玉抜きエラー通知終了コマンドの受信があると判定された場合(ステップS311;Yes)、玉抜きエラー表示を終了するための設定を行う(ステップS312)。ステップS312では、画像表示装置5において行っていた玉抜きエラー表示を終了するとともに、縮小サイズフラグや通常サイズフラグをオフ状態とする。ステップS312の処理の後、玉抜きエラー報知音の出力を終了するための設定を行ってから(ステップS313)、エラー報知処理を終了する。

ステップS311にて玉抜きエラー通知終了コマンドの受信がないと判定された場合や(ステップS311;No)、ステップS306の処理を実行した後、玉抜きエラー表示の実行中であるか否かを判定する(ステップS321)。ステップS321にて玉抜きエラー表示の実行中であると判定された場合(ステップS321;Yes)、停止フラグがオン状態であるか否かを判定する(ステップS322)。ステップS322にて停止フラグがオン状態出ないと判定された場合(ステップS322;No)、抑制フラグがオン状態であるか否かを判定する(ステップS323)。

ステップS322にて停止フラグがオン状態であると判定された場合や(ステップS322;Yes)、ステップS323にて抑制フラグがオン状態であると判定された場合には(ステップS323;Yes)、通常サイズで表示されている、即ち、玉抜きエラー表示が通常サイズで行われているか否かを判定する(ステップS324)。ステップS324では、通常サイズフラグがオン状態であるときに、通常サイズで表示されていると判定すればよい。ステップS324にて通常サイズで表示されていると判定された場合(ステップS324;Yes)、玉抜きエラー表示の表示サイズを通常サイズから縮小サイズに切り替える(ステップS325)。また、ステップS325では、通常サイズフラグをオフ状態にするとともに、縮小サイズフラグをオン状態にする。

ステップS323にて抑制フラグがオフ状態であると判定された場合には(ステップS323;No)、縮小サイズで表示されている、即ち、玉抜きエラー表示が縮小サイズで行われているか否かを判定する(ステップS326)。ステップS326では、縮小サイズフラグがオン状態であるときに、縮小サイズで表示されていると判定すればよい。ステップS326にて縮小サイズで表示されていると判定された場合(ステップS326;Yes)、玉抜きエラー表示の表示サイズを縮小サイズから通常サイズに切り替える(ステップS327)。また、ステップS327では、通常サイズフラグをオン状態にするとともに、縮小サイズフラグをオフ状態にする。

ステップS325、S327の処理を実行した後や、ステップS324にて通常サイズで表示されていない(縮小サイズで表示されている)と判定された場合(ステップS324;No)、ステップS326にて縮小サイズで表示されていない(通常サイズで表示されている)と判定された場合(ステップS326;No)、ステップS321にて玉抜きエラー表示の実行中でないと判定された場合には(ステップS321;No)、その他のエラー報知処理を実行したから(ステップS331)、エラー報知処理を終了する。

図11は、演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。図11に示す演出制御プロセス処理では、演出制御用CPU120は、音量状況表示処理(ステップS161)、特定動作検出処理(ステップS162)、大当り中楽曲決定処理(ステップS163)を実行した後、RAM122の所定領域(例えば演出制御フラグ設定部)に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップS170〜S176の処理のいずれかを選択して実行する。

ステップS170の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“0”のときに実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板11から伝送される第1変動開始コマンドあるいは第2変動開始コマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置5の画面上における飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。このような第1変動開始コマンドまたは第2変動開始コマンドのいずれかを受信したときには、演出プロセスフラグの値が“1”に更新される。

ステップS171の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“1”のときに実行される処理である。この可変表示開始設定処理は、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bによる特図ゲームにおいて特別図柄の可変表示が開始されることに対応して、画像表示装置5の画面上における飾り図柄の可変表示や、その他の各種演出動作を行うために、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類などに応じた確定飾り図柄や各種の演出制御パターンを決定する処理などを含んでいる。可変表示開始設定処理が実行されたときには、演出プロセスフラグの値が“2”に更新される。

ステップS172の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“2”のときに実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用CPU120は、RAM122の所定領域(演出制御タイマ設定部など)に設けられた演出制御プロセスタイマにおけるタイマ値に対応して、演出制御パターンから各種の制御データを読み出し、飾り図柄の可変表示中における各種の演出制御を行うための処理が含まれている。また、可変表示中演出処理には、主基板11から伝送される図柄確定コマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の可変表示結果となる最終停止図柄としての確定飾り図柄を完全停止表示(導出表示)させる処理が含まれている。なお、所定の演出制御パターンから終了コードが読み出されたことに対応して、確定飾り図柄を完全停止表示(導出表示)させるようにしてもよい。この場合には、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンに対応する可変表示時間が経過したときに、主基板11からの演出制御コマンドによらなくても、演出制御基板12の側で自律的に確定飾り図柄を導出表示して可変表示結果を確定させることができる。こうした演出制御などを行った後に、演出プロセスフラグの値が“3”に更新される。

ステップS173の可変表示停止処理は、演出プロセスフラグの値が“3”のときに実行される処理である。可変表示停止処理は、可変表示結果通知コマンドにより通知された可変表示結果や、主基板11から伝送された大当り開始指定コマンドを受信したか否かの判定結果などに基づいて、大当り遊技状態が開始されるか否かを判定する処理を含んでいる。そして、可変表示結果が「大当り」に対応して大当り遊技状態が開始される場合には、演出プロセスフラグの値が“4”に更新される一方で、可変表示結果が「ハズレ」に対応して大当り遊技状態が開始されない場合には、演出プロセスフラグがクリアされて、その値が“0”に初期化される。

ステップS174の大当り表示処理は、演出プロセスフラグの値が“4”のときに実行される処理である。この大当り表示処理は、大当り遊技状態の開始を報知する大当り報知演出(ファンファーレ演出)を実行するための処理を含んでいる。そして、大当り報知演出の実行が終了するときには、演出プロセスフラグの値が“5”に更新される。

ステップS175の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“5”のときに実行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用CPU120は、例えば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演出画像を画像表示装置5の画面上に表示させることや、音声制御基板13に対する指令(効果音信号)の出力によりスピーカ8L、8Rから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板14に対する指令(電飾信号)の出力により遊技効果ランプ9や装飾用LEDを点灯/消灯/点滅させることといった、大当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板11から伝送される大当り終了指定コマンドを受信したことなどに対応して、演出制御プロセスフラグの値が“6”に更新される。

ステップS176の大当り終了演出処理は、演出プロセスフラグの値が“6”のときに実行される処理である。この大当り終了演出処理において、演出制御用CPU120は、例えば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演出画像を画像表示装置5の画面上に表示させることや、音声制御基板13に対する指令(効果音信号)の出力によりスピーカ8L、8Rから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板14に対する指令(電飾信号)の出力により遊技効果ランプ9や装飾用LEDを点灯/消灯/点滅させることといった、大当り遊技状態の終了時における各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグをクリアして、その値を“0”に初期化する。

ステップS161の音量状況表示処理は、例えばスーパーリーチ演出中以外の遊技状態、または、客待ち状態などであってエラー表示中でない状態(第1状態)において、遊技者によるスティックコントローラ31Aなどの操作の有無に関わらず、音量出力レベルを示す音量状況表示画像を画像表示装置5の表示画面に視認可能に表示するための処理を含んでいる。また、例えば、遊技者によるスティックコントローラ31Aの左方向または右方向への操作といった遊技者の動作に応じて、音量出力レベルを変更(調整)するための処理を含んでいる。

図12、図13は、音量状況表示処理の一例を示すフローチャートである。図12、図13に示す音量状況表示処理において、演出制御用CPU120は、まず、スーパーリーチ演出中であるか否かを判定する(ステップS601)。ステップS601の処理では、例えば、当該変動(開始条件が成立した変動)がスーパーリーチ変動パターンによる変動であって、当該変動においてリーチ演出期間であるか否かを確認すればよい。

ステップS601にてスーパーリーチ演出中でない場合には(ステップS601;No)、スーパーリーチ時操作フラグがオン状態にセットされているか否かを判定する(ステップS602)。スーパーリーチ時操作フラグは、スーパーリーチ演出中に遊技者がスティックコントローラ31Aを操作した場合にオン状態となるフラグである。このスーパーリーチ時操作フラグのオン状態あるいはオフ状態を示すデータは、例えば、RAM122の演出制御フラグ設定部に記憶される。

ステップS602にてスーパーリーチ時操作フラグがオン状態にセットされていない場合には(ステップS602;No)、画像表示装置5に音量状況表示を表示する表示制御を実行する(ステップS603)。これにより、音量状況表示として、現在の音量出力レベルを示す音量状況表示画像が画像表示装置5に表示される。例えば、音量状況表示画像は、図23に示すように、横並びに5つ配列された矩形状の画像表示区画を有し、その画像表示区画内において、現在の音量に相当する分(図23(A)では3つ分)だけ左端から点灯させた態様の画像表示となっている。

詳しくは、音量出力レベルが最低レベル(音量出力レベルが通常よりも抑えられたレベルであって消音レベルではない)である場合には、5つの画像表示区画が全て消灯した態様の画像表示となる。なお、最低レベルを消音レベルとしてもよい。また、最低レベルよりも一つ大きい第1レベルの場合には、最左端の画像表示区画が点灯した態様の画像表示となる。第1レベルよりも一つ大きい第2レベルの場合には、左端から2つ分の画像表示区画が点灯した態様の画像表示となる。第2レベルよりも一つ大きい第3レベル(音量出力レベルが通常のレベル、つまり通常レベル)の場合には、左端から3つ分の画像表示区画が点灯した態様の画像表示となる。第3レベルよりも一つ大きい第4レベルの場合には、左端から4つ分の画像表示区画が点灯した態様の画像表示となる。また、第4レベルよりも一つ大きい第5レベル(最高レベル)の場合には、5つの画像表示区画が全て点灯した態様の画像表示となる。このように遊技者は、音量状況表示画像を見ることで、現在の音量出力レベルが把握できる。なお、この実施の形態では、音量状況表示画像をメーター式の表示態様としているが、これに限らず、数字や数値などによる数式の表示態様としたり、色彩式の表示態様(例えば、青→緑→黄→赤色の順に変化し、赤色になるほど大きいことを示すような表示)としたりするなど、各種の表示態様を用いてもよい。

ステップS602にてスーパーリーチ時操作フラグがセット(オン状態)されていた場合には(ステップS602;Yes)、画像表示装置5に音量状況表示(音量状況表示画像の表示)を継続させる表示制御を実行し(ステップS604)、スーパーリーチ時操作フラグをオフ状態にリセットする(ステップS605)。このステップS604、S605は、スーパーリーチ演出の終了直前に音量変更操作があった場合の音量状況表示を継続するための処理である。これにより、スーパーリーチ演出の終了直前に音量変更操作を行うことで表示させた音量状況表示画像をスーパーリーチ演出の終了後も継続して表示させることができ、スーパーリーチ演出の終了タイミングで一度消去されることを防止できる。

ステップS603の処理を実行した後や、ステップS605の処理を実行した後には、音量変更操作の有無を判定する(ステップS606)。音量変更操作有りの場合には(ステップS606;Yes)、変更後の音量状況表示(変更後の音量状況表示画像の表示)および変更後の音量設定を実行する(ステップS607)。具体的には、遊技者がスティックコントローラ31Aを操作(例えば、左方向または右方向へ操作)したことをコントローラセンサユニット35Aが検出した場合には(ステップS606;Yes)、画像表示装置5に変更後の音量状況表示画像を表示する表示制御を実行するとともに、変更後の音量設定値をRAM122に記憶させ、スピーカ8L、8Rから変更後の音量出力レベルで音声や効果音が出力されるように音声制御基板13を制御するといった変更後の音量設定を実行する(ステップS607)。

例えば、スティックコントローラ31Aは左右方向に操作可能であり、遊技者がスティックコントローラ31Aを右方向に1回操作すると、画像表示区画の点灯した態様が1つ増えた変更後の音量状況表示画像が画像表示装置5に表示されるとともに、音量出力レベルが1つ上がる。それとは逆に、遊技者がスティックコントローラ31Aを左方向に1回操作すると、画像表示区画の点灯した態様が1つ減った変更後の音量状況表示画像が画像表示装置5に表示されるとともに、音量出力レベルが1つ下がる。

ステップS607の処理を実行した後には、スーパーリーチ以外時操作フラグをオン状態にセットする(ステップS608)。このように、スーパーリーチ以外時操作フラグは、スーパーリーチ演出中以外のときに遊技者がスティックコントローラ31Aを操作した場合にオン状態となるフラグである。このスーパーリーチ以外時操作フラグのオン状態あるいはオフ状態を示すデータは、例えば、RAM122の演出制御フラグ設定部に記憶される。

一方、音量変更操作無しの場合には(ステップS606;No)、スーパーリーチ以外時操作フラグがオン状態にセットされているか否かを判定する(ステップS609)。

ステップS608の処理を実行した後や、ステップS609にてスーパーリーチ以外時操作フラグがオン状態にセットされている場合(ステップS609;Yes)には、操作後所定期間(例えば3秒)が経過したか否かを判定する(ステップS610)。操作後所定期間が経過した場合には(ステップS610;Yes)、スーパーリーチ以外時操作フラグをオフ状態にリセットする(ステップS611)。なお、操作後所定期間(例えば3秒)は、最初の操作後から所定期間(3秒)が経過するまでとしてもよいし、所定期間内に複数回操作があった場合には最後の操作から所定期間(3秒)が経過するまでとしてもよい。また、この実施の形態では、操作後所定期間としているが、音量状況表示画像の表示開始から所定期間(例えば3秒)が経過するまでとしてもよい。

ステップS601に戻って、スーパーリーチ演出中の場合には(ステップS601;Yes)、スーパーリーチ以外時操作フラグがオン状態にセットされているか否かを判定する(ステップS701)。スーパーリーチ以外時操作フラグがオン状態にセットされている場合(ステップS701;Yes)には、操作後所定期間(例えば3秒)が経過したか否かを判定する(ステップS702)。操作後所定期間が経過していない場合には(ステップS702;No)、音量変更操作の有無を判定する(ステップS703)。

音量変更操作有りの場合には(ステップS703;Yes)、変更後の音量状況表示(変更後の音量状況表示画像の表示)および変更後の音量設定を実行する(ステップS704)。このステップS704では、遊技者がスティックコントローラ31Aを操作(例えば、左方向または右方向へ操作)したことをコントローラセンサユニット35Aが検出したときには、画像表示装置5に変更後の音量状況表示画像を表示する表示制御を実行するとともに、変更後の音量設定値をRAM122に記憶させ、スピーカ8L、8Rから変更後の音量出力レベルで音声や効果音が出力されるように音声制御基板13を制御するといった変更後の音量設定を実行する(ステップS704)。

一方、操作後所定期間が経過した場合には(ステップS702;Yes)、画像表示装置5に表示されている音量状況表示画像を消去する音量状況表示消去の処理を実行し(ステップS705)、スーパーリーチ以外時操作フラグをオフ状態にリセットする(ステップS706)。

ステップS701にてスーパーリーチ以外時操作フラグがオフの場合(ステップS701;No)や、ステップS703にて音量変更操作無しの場合(ステップS703;No)や、ステップS704、S706の処理を実行した後には、スーパーリーチ時操作フラグがオン状態にセットされているか否かを判定する(ステップS707)。ステップS707にてスーパーリーチ時操作フラグがオフ状態の場合には(ステップS707;No)、音量状況表示を消去する処理を実行する(ステップS707a)。このステップS707aの処理は、原則としてスーパーリーチ演出中に音量状況表示を行わないための処理である。詳しくは、スーパーリーチ演出を実行する第2状態、つまりスーパーリーチ演出中の遊技状態では、遊技者による要求が無い限り、画像表示装置5に音量状況表示画像を表示しないようにしている(音量状況表示画像を消去している)。これにより、遊技者に特に見せたい遊技演出(大事な予告などを含む演出)の一例であるスーパーリーチ演出の実行中では、音量状況表示画像を表示しないようにでき、スーパーリーチ演出の演出効果の低下を抑制できる。

ステップS707aの処理を実行した後、音量変更の操作開始受付の有無を判定する(ステップS708)。ステップS708にて操作開始受付ありの場合(ステップS708;Yes)、つまり、遊技者がスティックコントローラ31Aを左方向または右方向へ操作したことをコントローラセンサユニット35Aが検出した場合には、画像表示装置5に現在の音量出力レベルを示す音量状況表示画像を表示する表示制御を実行する(ステップS709)。その後、スーパーリーチ時操作フラグをオン状態にセットする(ステップS710)。

ステップS707にてスーパーリーチ時操作フラグがオンの場合(ステップS707;Yes)や、ステップS710の処理を実行した後には、操作後所定期間(例えば3秒)が経過したか否かを判定する(ステップS711)。操作後所定期間が経過していない場合には(ステップS711;No)、音量変更操作の有無を判定する(ステップS712)。音量変更操作有りの場合には(ステップS712;Yes)、変更後の音量状況表示画像の表示および変更後の音量設定を実行する(ステップS713)。具体的には、遊技者がスティックコントローラ31Aを左方向または右方向に操作したことをコントローラセンサユニット35Aが検出した場合には(ステップS712;Yes)、スティックコントローラ31Aの左方向または右方向への操作回数に応じた変更後の音量状況表示画像を画像表示装置5に表示する表示制御を実行するとともに、その操作回数に応じた変更後の音量設定値をRAM122に記憶させ、スピーカ8L、8Rから変更後の音量出力レベルで音声や効果音が出力されるように音声制御基板13を制御するといった変更後の音量設定を実行する(ステップS713)。

ステップS711にて操作後所定期間が経過した場合には(ステップS711;Yes)、音量状況表示を消去する処理を実行する(ステップS714)。このようにスーパーリーチ演出中において、遊技者の操作があると音量状況表示画像が一時的に表示され、操作後所定期間が経過した時点で未だスーパーリーチ演出中である場合には音量状況表示画像が消去されるようになっている。ステップS714の処理を実行した後には、スーパーリーチ時操作フラグをオフ状態にリセットする(ステップS715)。

ステップS708にて操作開始受付なしの場合(ステップS708;No)や、ステップS712にて音量変更操作なしの場合(ステップS712;No)、ステップS713、S715の処理を実行した後には、音量状況表示処理を終了する。

ステップS162の特定動作検出処理は、例えば大当り遊技状態(大当り中)において、遊技者によるスティックコントローラ31Aの手前方向への長引き操作(レバー引き)といった遊技者の特定動作を検出したことに応じて、大入賞口入賞演出や大入賞口開放時演出などといった所定演出の実行の有無、その他の所定演出の実行態様を変更するための処理を含んでいる。また、特定動作検出処理は、遊技者の特定動作を検出したことに応じて、例えばスティックコントローラ31Aを振動させるための設定などといった処理も含んでいる。

図14は、特定動作検出処理の一例を示すフローチャートである。図14に示す特定動作検出処理において、演出制御用CPU120は、まず、大当り中であるか否かを判定する(ステップS401)。ステップS401では、演出制御用CPU120は、例えば、主基板11から伝送される大当り開始指定コマンドを受信しており、且つ、大当り終了指定コマンドを受信していない場合に、大当り中と判定する。なお、演出プロセスフラグの値が3〜5のいずれかであれば、大当り中と判定してもよい。大当り中である場合(ステップS401;Yes)、スティックコントローラ31Aの手前方向への引き操作といったレバー引き操作の有無を判定する(ステップS402)。レバー引き操作有りの場合には(ステップS402;Yes)、レバー引き操作の計時処理を行う(ステップS403)。ステップS403では、RAM122の所定領域(例えば演出制御タイマ設定部など)に設けられたレバー引き操作タイマのタイマ値を更新(例えば1加算)する。

ステップS403の処理の後、レバー引き操作の計時処理における計時結果が2秒であるか否かを判定する(ステップS404)。ステップS404では、ステップS403にて更新後のレバー引き操作タイマのタイマ値が「2秒」に対応する値であるときに、計時結果が2秒であると判定する。計時結果が2秒である場合(ステップS404;Yes)、スティックコントローラ31Aを第1振動態様(例えば、「ブルッ」といった振動態様など)で振動させるためのレバーの第1振動設定を行う(ステップS405)。また、計時結果が2秒でない場合には(ステップS404;No)、レバー引き操作の計時処理の計時結果が5秒であるか否かを判定する(ステップS406)。ステップS406では、ステップS403にて更新後のレバー引き操作タイマのタイマ値が「5秒」に対応する値であるときに、計時結果が5秒であると判定する。計時結果が5秒である場合(ステップS406;Yes)、スティックコントローラ31Aを第2振動態様(例えば、「ブルッブルッ」といった振動態様など)で振動させるためのレバーの第2振動設定を行う(ステップS407)。ステップS405、S407の処理を実行した後や、ステップS406にて計時結果が5秒でない場合には(ステップS406;No)、特定動作検出処理を終了する。

ステップS402にてレバー引き操作無しの場合には(ステップS402;No)、レバー引き操作の計時処理における計時結果があるか否かを判定する(ステップS411)。ステップS411では、例えばレバー引き操作タイマのタイマ値が、初期値であれば計時結果がないと判定し、初期値でなければ計時結果があると判定すればよい。レバー引き操作の計時処理における計時結果がある場合(ステップS411;Yes)、計時結果が5秒以上(レバー引き5秒以上)であるか否かを判定する(ステップS412)。計時結果が5秒以上である場合(ステップS412;Yes)、停止フラグがオフ状態であるか否かを判定する(ステップS413)。そして、停止フラグがオフ状態である場合には(ステップS413;Yes)、停止フラグをオン状態に切り替え(ステップS414)、また、停止フラグがオン状態である場合には(ステップS413;No)、停止フラグをオフ状態に切り替える(ステップS415)。停止フラグのオン・オフ状態の切り替えが行われることにより、所定演出の実行態様としての所定演出の実行の有無(実行可能・実行不可能)が変更される。

ステップS412にて計時結果が5秒以上でない場合(ステップS412;No)、計時結果が2秒以上5秒未満であるか否かを判定する(ステップS421)。計時結果が2秒以上5秒未満(レバー引き2秒以上5秒未満)である場合(ステップS421;Yes)、抑制フラグがオフ状態であるか否かを判定する(ステップS422)。そして、抑制フラグがオフ状態である場合には(ステップS422;Yes)、抑制フラグをオン状態に切り替えるとともに(ステップS423)、所定演出の抑制設定を行う(ステップS424)。また、抑制フラグがオン状態である場合には(ステップS422;No)、抑制フラグをオフ状態に切り替えるとともに(ステップS425)、所定演出の通常設定を行う(ステップS426)。所定演出の通常設定や抑制設定が行われることにより、所定演出の実行態様が変更される。なお、停止フラグがオン状態であるときには、所定演出の通常設定や抑制設定が行われたとしても、所定演出の実行不可能な態様が優先される。

ステップS414、S415、S424、S426の処理を実行した後や、ステップS421にて計時結果が2秒以上5秒未満でない場合(ステップS421;No)、レバー引き操作の計時処理における計時結果を初期化する(ステップS431)。ステップS431の処理が実行されることにより、計時結果が0秒、即ち、計時結果がない状態となる。ステップS431の処理を実行した後や、ステップS411にてレバー引き操作の計時処理における計時結果がない場合(ステップS411;No)、特定動作検出処理を終了する。

また、ステップS401にて大当り中でない場合(ステップS401;No)、レバー引き操作の計時処理における計時結果があるか否かを判定し(ステップS451)、計時結果がある場合には(ステップS451;Yes)、計時結果を初期化する(ステップS452)。ステップS452の処理を実行した後や、ステップS451にてレバー引き操作の計時処理における計時結果がない場合(ステップS452;No)、特定動作検出処理を終了する。

ここで、例えば、大当り終了指定コマンドを受信する2秒前から大当り終了指定コマンドを受信するときまでの期間内に遊技者によるレバー引き操作が開始された場合、レバー引き操作の計時処理における計時結果が2秒以上とならないので、抑制フラグのオン・オフ状態が切り替えられることがなく、所定演出の抑制設定や(ステップS424)、所定演出の通常設定(ステップS426)の処理が実行されずに、計時結果が初期化される。また、例えば、大当り終了指定コマンドを受信する5秒前から大当り終了指定コマンドを受信するときまでの期間内に遊技者によるレバー引き操作が開始され、レバー引き操作が継続された場合、レバー引き操作の計時処理における計時結果が5秒以上とならないので、停止フラグのオン・オフ状態が切り替えられることがなく、計時結果が初期化される。抑制フラグや停止フラグのオン・オフ状態が切り替えられなければ、所定演出の実行態様が変更されることがない。このように遊技者によるレバー引き操作といった特定動作の開始タイミングによっては、所定演出の実行態様が変更されないようになっている。

図15は、停止フラグ・抑制フラグのオン・オフ状態における所定演出の実行態様の設定例を示す図である。この実施の形態では、例えば、大入賞口に遊技球が入賞したことを報知する入賞音を出力する演出(大入賞口入賞演出)、ラウンド遊技における残りの入賞数を示す残り入賞数表示を行う演出(大入賞口入賞演出)、大入賞口が開放したことを報知する大入賞口開放音を出力する演出(大入賞口開放時演出)、といった複数の所定演出がある。そして、停止フラグ・抑制フラグのオン・オフ状態の切り替えにより、複数の所定演出の実行態様が変更される。なお、所定演出として、上記3つの演出以外の演出があってもよい。また、上記3つの所定演出のうちのいずれか1つまたは2つの所定演出を実行可能としてもよい。

なお、大入賞口に遊技球が入賞したことを報知する入賞音には、通常入賞音とオーバー入賞音とがあり、通常入賞音は、例えば1〜10個の入賞が発生したときに出力される入賞音であり、オーバー入賞音は、例えば11個以上の入賞が発生したときに出力される入賞音である。通常入賞音とオーバー入賞音とでは、例えば音色や音量などが異なることにより、区別可能となっていればよい。また、残り入賞数表示は、通常態様の残り入賞数表示とオーバー態様の残り入賞数表示とがあり、通常態様の残り入賞数表示は、例えば未入賞のとき及び1〜10個の入賞が発生したときに表示される残り入賞数表示であり、オーバー態様の残り入賞数表示は、例えば11個以上の入賞が発生したときに表示される残り入賞数表示である。残り入賞数表示は、例えば画像表示装置5に残り入賞数表示画像などを表示することにより行われればよい。

図15に示すように、停止フラグと抑制フラグとが共にオフ状態であるときの所定演出の実行態様は、通常時の実行態様(所定演出の実行可能な態様)であり、通常時の実行態様は、パチンコ遊技機1が初期化されたとき、あるいは、停止フラグがオフ状態で、ステップS426の処理により所定演出の通常設定が行われたときに設定される。通常時の実行態様では、入賞音を出力する演出、残り入賞数表示を行う演出及び大入賞口開放音を出力する演出といった全ての所定演出の実行が可能(実行有り)であり、入賞音及び大入賞口開放音についての音量出力レベルは通常レベル(例えば最低レベル及び第1〜第5レベルのうちの第3レベル)に設定され、残り入賞数表示についての明るさレベルは高レベルに設定される。なお、明るさレベルに代えて、あるいは、明るさレベルとともに、表示透過度や、表示サイズ、表示色、音質などが設定されてもよい。ここで、入賞音及び大入賞口開放音についての音量出力レベルとしての通常レベルは、上述した音量状況表示における通常レベル(第3レベル)と同じ音量出力レベルであればよい。なお、ステップS161の音量状況表示処理において、遊技者によるスティックコントローラ31Aの左方向または右方向への操作といった遊技者の動作に応じて、音量出力レベルを変更した場合には、当該変更に応じて、入賞音及び大入賞口開放音についての音量出力レベルを変更してもよい。

停止フラグがオン状態であるときの所定演出の実行態様は、停止時の実行態様(所定演出の実行不可能な態様)であり、停止時の実行態様は、抑制フラグがオン状態であるかオフ状態であるかにかかわらず、停止フラグがオン状態となることにより設定される。停止時の実行態様では、入賞音を出力する演出、残り入賞数表示を行う演出及び大入賞口開放音を出力する演出といった全ての所定演出の実行が不可能(実行無し)となる。

また、停止フラグがオフ状態で、かつ、抑制フラグがオン状態であるときの所定演出の実行態様は、抑制時の実行態様(抑制態様)であり、抑制時の実行態様は、停止フラグがオフ状態で、ステップS424の処理により所定演出の抑制設定が行われたときに設定される。抑制時の実行態様では、入賞音を出力する演出、残り入賞数表示を行う演出及び大入賞口開放音を出力する演出といった全ての所定演出の実行が可能(実行有り)であるが、入賞音及び大入賞口開放音についての音量出力レベルは最低レベル(例えば最低レベル及び第1〜第5レベルのうちの最低レベル)に設定され、残り入賞数表示についての明るさレベルは低レベルに設定される。ここで、入賞音及び大入賞口開放音についての音量出力レベルとしての最低レベルは、上述した音量状況表示における最低レベルと同じ音量出力レベルであればよい。

ステップS163の大当り中楽曲決定処理は、例えば大当り遊技状態(大当り中)において、遊技者によるプッシュボタン31Bへの操作といった遊技者の所定動作を検出したことに応じて、複数種類の楽曲のうちのいずれかを選択する処理などを含んでいる。

図16は、大当り中楽曲決定処理の一例を示すフローチャートである。ここで、大当り中楽曲とは、大当り遊技状態中に再生可能な楽曲であり、この実施の形態では、複数種類の楽曲が用意されている。用意された複数種類の楽曲については後述する。図16に示す大当り中楽曲決定処理において、演出制御用CPU120は、まず、大当り開始指定コマンドの受信があるか否かを判定する(ステップS621)。大当り開始指定コマンドの受信がある場合(ステップS621;Yes)、連チャン回数カウント値Kを1加算するように更新する(ステップS622)。連チャン回数カウント値Kは、RAM122の所定領域に設けられた連チャン回数カウンタの格納値であり、連チャン回数を示すものであればよい。ここで、連チャンとは、確変状態又は時短状態であるときに可変表示結果が「大当り」となって大当り遊技状態の終了後にも確変状態又は時短状態に制御されることが所定回実行されることをいう。また、連チャン回数とは、確変状態又は時短状態であるときに可変表示結果が「大当り」となって大当り遊技状態の終了後にも確変状態又は時短状態に制御されることが連続して発生した回数をいう。連チャン回数カウント値Kは、確変状態や時短状態が終了し、確変状態や時短状態ではない通常状態(低確低ベース状態ともいう)に制御されたときに、「0」に初期化される。

ステップS622の処理を実行した後や、ステップS621にて大当り開始指定コマンドの受信がない場合(ステップS621;No)、大当り中であるか否かを判定する(ステップS622a)。例えば、演出制御用CPU120は、主基板11から伝送される大当り開始指定コマンドを受信しており、且つ、大当り終了指定コマンドを受信していない場合に、大当り中と判定する。なお、演出プロセスフラグの値が3〜5のいずれかであれば、大当り中と判定してもよい。大当り中でない場合(ステップS622a;No)、大当り中楽曲決定処理を終了する一方で、大当り中である場合(ステップS622a;Yes)、楽曲決定済フラグがオン状態であるか(大当り中楽曲が決定済であるか)否かを判定する(ステップS623)。ここで、楽曲決定済フラグは、大当り中楽曲が決定済であるか否かを示し、後述のステップS633でオン状態にセットされ、ステップS636でオフ状態にクリアされる。この楽曲決定済フラグのオンあるいはオフ状態を示すデータは、例えば、RAM122の演出制御フラグ設定部に記憶される。

楽曲決定済フラグがオフ(大当り中楽曲が決定済でない)の場合(ステップS623;No)、演出制御用CPU120は、前述したようにRAM122に設けられた連チャン回数カウンタを参照し、初当り(連チャン回数カウント値K=1)であるか否かを判定する(ステップS624)。

ステップS624にて、初当り(K=1)である場合(ステップS624;Yes)、演出制御用CPU120は、今回の大当りが楽曲系リーチを伴うものであるか否かを判定する(ステップS625)。ここで、楽曲系リーチとは、リーチ演出中に、当該リーチの種別に応じた楽曲が再生されるリーチである。この実施形態では、一例として図17(A)に示すように、スーパーリーチA〜Cが楽曲系リーチに設定されている。楽曲系リーチでは、スーパーリーチ演出中に図17(B)に示すように、リーチ種別に応じた楽曲が所定態様で再生される。

ステップS625にて、楽曲系リーチ大当りである場合(ステップS625;Yes)、演出制御用CPU120は、リーチ種別に応じた大当り楽曲を決定する(ステップS626)。この実施の形態では、例えば図17(A)に示すように、リーチ種別がスーパーリーチAであれば大当り中楽曲を「楽曲A」に決定し、スーパーリーチBであれば大当り中楽曲を「楽曲B」に決定し、スーパーリーチCであれば大当り楽曲を「楽曲C」に決定する。このように、初当りが楽曲系リーチ大当りである場合には、リーチ種別に応じて、予め定められた大当り中楽曲に決定されるので、遊技者の選択操作による大当り中楽曲の選択が不可能となっている。初当りが楽曲系リーチ大当りである場合には、スーパーリーチ演出中に楽曲を再生した後、当該楽曲と同じ楽曲を、大当り開始時においてスーパーリーチ演出中に再生していたパートの続きから再生する。これにより、スーパーリーチから大当り遊技に亘って、リーチ種別に応じた楽曲が途切れること無く再生される。

ステップS624にて初当り(K=1)でない場合や(ステップS624;No)、初当りではあるが(ステップS624;Yes)、楽曲系リーチ大当りでない場合(ステップS625;No)は、演出制御用CPU120は、大当り遊技状態におけるラウンド遊技の実行回数が「1」となる第1ラウンドの実行中であるか否かを判定する(ステップS627)。例えば、第1ラウンドであるか否かは、大入賞口開放中指定コマンド格納領域にいずれのラウンド数を示すコマンドが格納されているかを確認することにより判定できる。

第1ラウンドの実行中である場合(ステップS627;Yes)、演出制御用CPU120は、選択中の楽曲の特定部を出力する(ステップS628)。具体的には、演出制御用CPU120は、音声制御基板13に、選択中の楽曲の特定部(この実施の形態では、いわゆる「サビ」部分)を出力させる旨の指令を音声制御基板13に対して伝送し、スピーカ8L、8Rから選択中の楽曲の特定部を出力させる。つまり、ステップS628の処理では、選択中の大当り楽曲のサビ部分だけが再生されることになる。

ここで、図17(C)に示すように、この実施の形態においては、第1ラウンドの実行中に選択可能な楽曲が複数種類用意されている。また、図17(C)に示すように、連チャン回数の増加に応じて、第1ラウンドの実行中に選択可能な楽曲の数が増加するように設定されている。具体的には、この実施の形態は、1≦K≦5(K:前記の連チャン回数カウント値)では3つの楽曲(楽曲A〜C)から選択可能で、6≦K≦10では4つの楽曲(楽曲A〜D)から選択可能で、11≦K≦15では5つの楽曲(楽曲A〜E)から選択可能で、16≦Kでは6つの楽曲(楽曲A〜F)から選択可能に構成されている。なお、例えば、K=2のときは、初当り時(K=1)から選択可能な曲が1曲増加し、K=3のときは、初当り時(K=1)から選択可能な曲に2曲増加する、といったように、選択可能な曲が連チャン回数分だけ順次増加していく構成としてもよい。また、規定の連チャン回数に応じてではなく、大当りする度に新たな楽曲が選択可能になるか否かや、いずれの種類の楽曲が選択可能になるか否かを抽選して決定してもよい。また、図17(A)に示したスーパーリーチA〜Cの他に、例えば、確変中にのみ実行されるスーパーリーチDを設け、当該スーパーリーチDを伴った大当りになると、当該スーパーリーチDに対応する楽曲Dが選択可能になるといった構成としてもよい。

また、楽曲の選択は、例えば、図18(B)に示すように、画像表示装置5に表示される、現在選択可能な楽曲を示す画像(図18(B)は、1≦K≦5に応じた楽曲A〜Cの表示例)にカーソルCUを合わせること等によってなされる。楽曲の選択操作は、例えば、遊技者がプッシュボタン31Bに対して押下操作することによってなされる。例えば、プッシュボタン31Bに対する短い期間の押下操作(単純押し)が行われる毎に楽曲名を示す画像が移動し、カーソルCUに合わせられている(指示されている)楽曲の画像に対応した楽曲が、現在選択中の楽曲となる(図18(B)は、「楽曲A」が選択中の例)。つまり、ステップS628では、カーソルCUの指示対象が他の楽曲に移ったときは、移った先の楽曲(現在カーソルCUに指示されている曲)のサビ部分が再生される。なお、図17(C)に示すように、連チャン回数の増加に応じて楽曲が追加された場合には、カーソルCUの初期位置を追加された楽曲を指示している位置とすることが好ましい。こうすれば、新たに追加された楽曲を好適に遊技者に報知できる。ただし、直前の所定回(例えば直前の2回)の大当りで、同じ楽曲が選択されたときは、カーソルCUの初期位置を当該同じ楽曲を指示している位置とすることが好ましい。こうすれば、遊技者の好みに合った楽曲を提示することができ、ユーザフレンドリである。

なお、楽曲名を示す画像に対し、選択操作に応じてカーソルCUが移動する態様としてもよい。また、現在選択中の楽曲を示す方法は、カーソルCUによる指示に限られず、選択中の楽曲を示す画像を他の楽曲を示す画像よりも視認し易くしたり(例えば、選択中の楽曲を示す画像を囲む枠画像を重畳表示する、選択中の楽曲を示す画像を光輝させるなど)、選択中の楽曲以外の楽曲を示す画像を視認困難あるいは視認不可としたりしてもよい。また、楽曲の選択時には、音量出力レベルを大きくして、楽曲の特定部を出力してもよい。例えば、現在の音量出力レベルが通常レベル(前記の第3レベル)であった場合は、楽曲の選択時には、第4レベルや、第5レベル(最高レベル)で特定部を出力したり、現在の音量出力レベルが最低レベルや第1レベルであった場合は、楽曲の選択時には、通常レベルで特定部を出力したりする、といった構成としてもよい。

また、「特定部」とは、選択中の楽曲の一部であって該楽曲の先頭とは異なる部分である。この実施の形態では、いわゆる「サビ」が楽曲の特定部の一例である。ここで、この実施の形態では、前記の大当り中楽曲としての楽曲A〜Fの各楽曲データがROM121などに予め記憶されている。そして、一の楽曲を示す楽曲データは、サビの音声を示すサビ用データ(特定部データの一例)を含む、複数の音声データ(例えばWAV、MP3など)から構成されている。具体的には、図18(A)に「楽曲A」について例示しているように、楽曲Aの全体を示すデータが、イントロ用データ、Aメロ用データ、Bメロ用データ、サビ用データ、アウトロ用データといったように分割された態様で(各々別個の音声データとして)ROM121に記憶されている。他の大当り楽曲としての楽曲B〜Fの各々についても同様である。このような構成によれば、1曲分のデータに加えて特定部データを記憶する構成に比べて、データ容量の負担を軽減することができる。なお、楽曲系リーチのリーチ演出中や予告演出中などの所定演出中において、一の楽曲の一部のデータ(例えばBメロ用データなど)を単独で用いることで、当該所定演出中に楽曲の一部のみ出力するようにしてもよい。こうすれば、この実施の形態のように、一の楽曲を示すデータを分割したデータで記憶する構成の利点をより活かすことができる。

なお、特定部データの一例としてのサビ用データについては、各楽曲について、例えば、馴染みがある、インパクトがある、キャッチーであると想定される部分を予め「サビ」として選定し、当該サビ部分の音声データをサビ用データとして予め用意すればよい。また、例えば、楽曲Aは「サビ」が有名であるが、楽曲Cは「Aメロ」のほうが有名であるといった場合もある。この場合は、楽曲Cについては、特定部をAメロ(特定部データをAメロ用データ)とし、ステップS628で楽曲Cが選択中の場合は、Aメロ部分を再生すればよい。また、大当り中楽曲の中に、いわゆる頭サビの楽曲(曲の先頭がサビから始まる楽曲)が含まれていてもよい。そして、特定部は楽曲の先頭(特徴的なイントロや、頭サビ)であってもよい。つまり、楽曲によって特定部として使用するデータを異ならせてもよい。また、大当り中楽曲の中に頭サビの楽曲が含まれている場合は、当該頭サビの楽曲については、楽曲選択時と楽曲決定後とで楽曲データとして使用するデータを共通としてもよい。例えば、楽曲選択時において、サビ用データと、サビに続くパート(例えばAメロ)用データを用いて、サビと当該サビに続くパートと繋げて再生し、楽曲決定後にも、同様のデータを用いて、サビと当該サビに続くパートと繋げて再生してもよい。

図16に示すステップS628の処理に続いて、楽曲決定操作があったか否かを判定する(ステップS629)。例えば、楽曲決定操作はプッシュボタン31Bに対する長い期間(例えば1秒間など)の押下操作(長押し)であり、演出制御用CPU120は、楽曲決定操作を検出した場合に、楽曲決定操作があったと判定すればよい。楽曲決定操作がない場合は(ステップS629;No)、演出制御用CPU120は、大入賞口の閉鎖タイミングであるか否かを判定する(ステップS630)。例えば、演出制御用CPU120は、主基板11から第1ラウンド目のラウンド終了指定コマンド(大入賞口閉鎖指定コマンド)を受信した場合に、大入賞口の閉鎖タイミングであると判定すればよい。そして、楽曲決定操作があった場合(ステップS629;Yes)、または大入賞口閉鎖タイミングである場合(ステップS630;No)に、選択中の楽曲が決定される(ステップS631)。つまり、この実施の形態では、第1ラウンド実行中において、大入賞口が閉鎖されるまでに楽曲決定操作がなされた場合か、楽曲決定操作がなされずに大入賞口が閉鎖された場合に、選択中の楽曲が大当り中楽曲に決定される。

このように、この実施の形態では、楽曲選択時においては選択中の楽曲の特定部を再生し、また、楽曲選択時において楽曲の決定方法が複数ある。このため、楽曲選択時の演出効果を向上させることができる。

ステップS626やステップS631の処理に続いて、演出制御用CPU120は、ステップS626又はS631で決定した楽曲情報をRAM122に記憶させ(ステップS632)、楽曲決定済フラグをオン状態にセットする(ステップS633)。なお、楽曲決定済フラグのオン・オフを示すデータは、例えば、RAM122の演出制御フラグ設定部に記憶される。

また、ステップS623にて楽曲決定済フラグがオン状態と判定した場合(ステップS623;Yes)、ステップS626又はS631で決定した大当り中楽曲を再生する(ステップS634)。続いて、演出制御用CPU120は、大当り終了タイミングであるか否かを判定し(ステップS635)、大当り終了タイミングであれば(ステップS635;Yes)、ステップS634で再生を開始した楽曲の再生を終了させ、楽曲決定済フラグをオフ状態にクリアする(ステップS636)。

ステップS636、S633の処理の実行後や、ステップS621、S627、S630、S635でNo判定である場合、ステップS622でYes判定である場合は、大当り中楽曲決定処理を終了する。

なお、図17(A)に示すように、楽曲系リーチ以外のリーチにおいては、第1ラウンドの実行中に遊技者による選択操作により大当り中楽曲が選択可能(前記のステップS628)に構成されている。この実施形態では、楽曲系リーチ以外のリーチとして、図7に示す「リーチ:ノーマル(大当り)」(変動パターンPA3−1)が用意されているが、楽曲系リーチ以外のスーパーリーチとして、「スーパーリーチD」、「スーパーリーチE」といったリーチ種別をさらに用意し、大当りが、スーパーリーチDやスーパーリーチEの演出を伴うものであった場合に、第1ラウンドの実行中に遊技者による選択操作により大当り中楽曲が選択可能としてもよい。また、上記の例では、第1ラウンド中に大当り中楽曲が選択可能な例を示したが、他のラウンド中に楽曲が選択可能であってもよいし、複数のラウンドにまたがって楽曲が選択可能であってもよい。大当り中のどの期間で楽曲を選択可能とするかは任意である。

ここで、図18を参照して、大当り楽曲選択時と、大当り楽曲決定後の楽曲再生態様について説明する。

図18(B)に示すように、楽曲選択時においては、選択中の楽曲の特定部(一例として「サビ」)がスピーカ8L、8Rから出力される(ステップS628に相当)。特定部は、選択中の楽曲が決定されるまで続けて再生される。そして、特定部の長さが、選択中の楽曲が決定されるまでの期間(第1ラウンドの実行開始からステップS631の処理の実行までの期間に相当。楽曲決定操作がなされるまでの期間、または、第1ラウンドの実行期間(例えば29.5秒))よりも短い場合は、選択中の楽曲が決定されるまで、特定部を繰り返し再生する。なお、特定部の長さが、選択中の楽曲が決定されるまでの期間よりも短い場合は、特定部の再生に続けて、選択中の楽曲における当該特定部に続くパート(図18(A)の例では、「アウトロ用データ」が示すアウトロ)を再生してもよい。

また、この実施形態においては、楽曲選択時に、選択中の楽曲に対応する画像(以下、楽曲対応画像)を、図18(B)に示す表示エリアVA1に表示する。楽曲対応画像は、例えば、選択中の楽曲のPV(Promotion Video)、MV(Music Video)などの動画であり、楽曲選択時には、例えば、当該動画の特定部に対応する部分を表示エリアVA1において再生する。なお、楽曲対応画像としての動画は、楽曲の特定部に対応する部分から再生されなくともよい。例えば、楽曲選択時においては、楽曲は先頭以外の特定部から再生されるものの、動画については先頭から再生するようにしてもよい。また、楽曲対応画像は、動画でなく、アーティスト写真などを示す静止画であってもよい。また、楽曲対応画像のデータについても、楽曲の音声データと同様に、楽曲のパート毎に分割された態様(各々別個の画像データとして)でROM121などに記憶されていてもよい。

図18(C)に示すように、楽曲決定後においては、決定された楽曲の楽曲データを構成する複数に分割された音声データ(例えば、イントロ用データ、Aメロ用データ、Bメロ用データ、サビ用データ、アウトロ用データ)を繋げて(つまり、一の楽曲を構成する各パートが時系列で間欠なく再生されるように)、一の楽曲をスピーカ8L、8Rから再生する。決定済みの大当り楽曲の再生態様(ステップS634における楽曲の再生態様に相当)は、例えば、下記の(イ)〜(ハ)の通りである。

(イ)1ラウンド実行中における楽曲決定後は、選択時に再生されていた特定部の続きから楽曲を再生する、または、楽曲の先頭から再生する。

(ロ)2ラウンド目以降は、楽曲の先頭から再生する(例えば、第2ラウンド目のラウンド開始コマンド(大入賞口開放指定コマンド)を受信したことに応じて楽曲を先頭から再生する)。

(ハ)K=1(ステップS624;Yes)、且つ、楽曲系リーチ大当り(ステップS625;Yes)の場合は、リーチ種別に対応した楽曲を、スーパーリーチ演出中に再生していたパートの続きから再生する(例えば、図17(B)に示すように、スーパーリーチ演出中にリーチ種別に対応した楽曲の「イントロ」、「Aメロ」、「Bメロ」を再生し、大当りになると「サビ」を再生する)。

なお、楽曲決定後に楽曲の先頭(イントロ)から再生し、未だ大当りが終了していない状態で、当該楽曲の最後(アウトロ)まで当該楽曲が一巡した後は、当該楽曲のイントロに戻って二巡目を再生してもよいし、イントロではなくサビ(特定部)から再生するようにしてもよい。

また、楽曲決定後においては、楽曲対応画像を、例えば、前記の表示エリアVA1よりも大きい、図18(C)に示す表示エリアVA2に表示する。なお、図18(C)に示す例は、楽曲決定後においては、画像表示装置5の画像表示エリア全体に渡って、表示エリアVA2が構成される例である。楽曲決定後においては、例えば、楽曲の再生部分と対応する部分が順次再生される動画を表示エリアVA2に表示すればよい。なお、楽曲決定後に表示エリアVA2に表示される楽曲対応画像もアーティスト写真などの静止画であってもよい。また、楽曲選択時と楽曲決定後における楽曲対応画像は、表示態様が異なっているものであればよい。つまり、楽曲対応画像が表示される表示エリアVA1と表示エリアVA2との位置や大きさを異ならせる以外の方法で表示態様を異ならせてもよい。例えば、表示エリアVA1と表示エリアVA2との位置や大きさは同じであるが、楽曲決定後の楽曲対応画像には、楽曲選択時には無いエフェクト(例えば、フェードイン・フェードアウトエフェクトや、光輝するライティングエフェクトなど)が施されているようにしてもよい。

なお、楽曲の選択操作や決定操作がなされる操作手段は、上記したプッシュボタン31Bに限られない。操作手段は、例えば縦横方向に操作が可能な十字ボタンや、例えば回動操作が可能なダイアルキーであってもよいし、タッチパネルのように接触操作や押圧操作が可能なものであってもよい。また、遊技者による動作に応じて操作内容を検出できる構成であればよく、例えば赤外線センサや超音波センサ、CCDセンサ、CMOSセンサのように、遊技者による指示入力行為に限定されない任意の動作を検出できるセンサを用いてもよい。

図19は、図11に示すステップS175にて実行される大当り中演出処理の一例を示すフローチャートである。図19に示す大当り中演出処理において、演出制御用CPU120は、まず、大当り終了指定コマンドの受信があるか否かを判定する(ステップS581)。大当り終了指定コマンドの受信がない場合(ステップS581;No)、大入賞口入賞演出処理を実行した後(ステップS582)、大入賞口開放時演出処理を実行する(ステップS583)。その後、その他の大当り中演出を実行してから(ステップS584)、大当り中演出処理を終了する。

また、ステップS581にて大当り終了指定コマンドの受信がある場合には(ステップS581;Yes)、大当り中演出の終了設定を行い(ステップS591)、演出制御プロセスフラグの値を“6”に更新して(ステップS592)、大当り中演出処理を終了する。ステップS591では、例えば、停止フラグ及び抑制フラグをオフ状態(初期状態)としてもよい。このようにすれば、停止フラグや抑制フラグがオン状態のまま大当り遊技状態が終了することとなっても、大当り遊技状態が終了するタイミングで停止フラグ及び抑制フラグがオフ状態となり、所定演出の実行態様が通常時の実行態様に設定されることとなる。なお、停止フラグ及び抑制フラグをオフ状態とするタイミングは、ステップS591、即ち、大当り終了指定コマンドを受信したタイミングに限られず、例えば、大当り遊技状態における最終ラウンドの終了を指定するラウンド終了コマンドを受信したタイミングや、大当り遊技状態の終了後に最初に実行される変動についての変動開始コマンドを受信したタイミングなどであってもよい。

図20は、図19に示すステップS582にて実行される大入賞口入賞演出処理の一例を示すフローチャートである。図20に示す大入賞口入賞演出処理において、演出制御用CPU120は、まず、ラウンドを開始することを示す演出制御コマンドであるラウンド開始コマンドの受信があるか否かを判定する(ステップS801)。ラウンド開始コマンドの受信がある場合(ステップS801;Yes)、RAM122の所定領域(例えば演出制御カウンタ設定部)などに設けられた大入賞口入賞カウンタのカウント値(大入賞口入賞カウント値C)を「0」に初期化する(ステップS802)。そして、停止フラグがオン状態であるか否かを判定する(ステップS803)。停止フラグがオフ状態である場合には(ステップS803;No)、通常態様で残り入賞数表示を開始するための設定を行う一方(ステップS804)、停止フラグがオン状態である場合には(ステップS803;Yes)、残り入賞数表示を開始するための設定を行わずに大入賞口入賞演出処理を終了する。

この実施の形態では、大入賞口入賞カウント値Cに応じて通常態様の残り入賞数表示を行う。通常態様の残り入賞数表示は、例えば、残りの入賞数と同じ個数の入賞球対応画像を表示したり、入賞球対応画像と残りの入賞数を示す数字画像などとを組み合わせて表示したりすることなどにより、ラウンド遊技における残りの入賞数を示すものであればよい。例えば、大入賞口入賞カウント値Cが「0」である場合には、10個の入賞球対応画像を表示することにより、残りの入賞数が「10」であることが示されればよく、大入賞口入賞カウント値Cが「1」である場合には、9個の入賞球対応画像を表示することにより、残りの入賞数が「9」であることが示されればよい。大入賞口入賞カウント値Cが「2」〜「10」である場合には、8個〜0個の入賞球対応画像を表示することにより、残りの入賞数が「8」〜「0」であることが示されればよい。また、例えば、大入賞口入賞カウント値Cが「0」である場合には、1個の入賞球対応画像と「10」を示す数字画像とを組み合わせて表示することにより、残りの入賞数が「10」であることが示されればよく、大入賞口入賞カウント値Cが「1」である場合には、1個の入賞球対応画像と「9」を示す数字画像とを組み合わせて表示することにより、残りの入賞数が「9」であることが示されればよい。大入賞口入賞カウント値Cが「2」〜「10」である場合には、1個の入賞球対応画像と「8」〜「0」を示す数値画像とを組み合わせて表示することにより、残りの入賞数が「8」〜「0」であることが示されればよい。

ステップS804の処理では、ステップS802にて大入賞口入賞カウント値Cが「0」に初期化されていることから、残りの入賞数が「10」であることを示す残り入賞数表示が行われる。

ステップS801にてラウンド開始コマンドの受信がない場合(ステップS801;No)、大入賞口に入賞があったことを示す演出制御コマンドである大入賞口入賞指定コマンドの受信があるか否かを判定する(ステップS811)。大入賞口入賞指定コマンドの受信がある場合(ステップS811;Yes)、大入賞口入賞カウント値Cを1加算するように更新する(ステップS812)。そして、停止フラグがオン状態であるか否かを判定する(ステップS813)。停止フラグがオフ状態である場合には(ステップS813;No)、大入賞口入賞カウント値Cが「10」以上であるか否かを判定する(ステップS814)。

大入賞口入賞カウント値Cが「10」以下である場合(ステップS814;Yes)、残り入賞数表示を更新するための設定を行う(ステップS815)。例えば、ステップS812にて大入賞口入賞カウント値Cが「1」となった場合には、ステップS815にて、残りの入賞数が「9」であることを示す残り入賞数表示に更新される。そして、大入賞口に遊技球が入賞したことを報知する通常入賞音を出力するための設定を行う(ステップS816)。

また、大入賞口入賞カウント値Cが「10」以下でない場合、即ち、大入賞口入賞カウント値Cが「11」以上である場合(ステップS814;No)、オーバー態様で残り入賞数表示を更新するための設定を行う(ステップS817)。例えば、ステップS812にて大入賞口入賞カウント値Cが「11」となった場合には、ステップS817にて、オーバー態様の残り入賞数表示に更新される。この実施の形態では、例えば、通常態様における入賞球対応画像や数値画像の変わりに、オーバー入賞の発生を示すオーバー入賞発生画像を表示することにより、オーバー態様の残り入賞数表示を行う。その後、大入賞口に遊技球が入賞したことを報知するオーバー入賞音を出力するための設定を行う(ステップS818)。ステップS817、S818の処理が実行されることにより、オーバー入賞の発生が報知される。なお、オーバー入賞が発生しても、オーバー入賞音の出力やオーバー態様の残り入賞数表示を行わないようにしてもよい。

ステップS816、S818の処理を実行した後や、ステップS813にて停止フラグがオン状態である場合には(ステップS813;Yes)、大入賞口入賞演出処理を終了する。このように、停止フラグがオン状態であるときには、残り入賞数表示の更新設定が行われることがなく、さらに、入賞音(通常入賞音、オーバー入賞音)の出力設定が行われることがない。

また、ステップS811にて大入賞口入賞指定コマンドの受信がない場合(ステップS811;No)、停止フラグがオン状態であるか否かを判定する(ステップS831)。停止フラグがオン状態である場合には(ステップS831;Yes)、残り入賞数表示の実行中であるか否かを判定する(ステップS832)。残り入賞数表示の実行中である場合には(ステップS832;Yes)、残り入賞数表示を終了するための設定を行う(ステップS833)。また、停止フラグがオフ状態である場合には(ステップS831;No)、残り入賞数表示の実行中であるか否かを判定する(ステップS834)。残り入賞数表示の実行中でない場合には(ステップS834;No)、通常態様で残り入賞数表示を開始するための設定を行う(ステップS835)。ステップS833、S835の処理を実行した後や、ステップS832にて残り入賞数表示の実行中でない場合(ステップS832;No)、ステップS834にて残り入賞数表示の実行中である場合には(ステップS834;Yes)、大入賞口入賞演出処理を終了する。

このように大当り中(演出プロセスフラグの値が“5”)では、ステップS831にて停止フラグのオン・オフ状態を判定し、停止フラグのオン・オフ状態に応じて、残り入賞数表示の実行の有無(表示・非表示)が切り替えられる。また、大入賞口への入賞時では、ステップS813にて停止フラグのオン・オフ状態を判定し、停止フラグがオフ状態である場合には、入賞音(通常入賞音、オーバー入賞音)が出力される一方、停止フラグがオン状態である場合には、入賞音が出力されない。なお、抑制フラグがオン状態となっているときには、ステップS424にて所定演出の抑制設定が行われることから、ステップS804、S815〜S818、S835においては、抑制態様で残り入賞数表示や入賞音の出力が行われる。また、抑制フラグがオフ状態となっているときには、ステップS426にて所定演出の通常設定が行われることから、ステップS804、S815〜S818、S835においては、通常設定に基づく残り入賞数表示や入賞音の出力が行われることとなる。

図21は、図19に示すステップS583にて実行される大入賞口開放時演出処理の一例を示すフローチャートである。図21に示す大入賞口開放時演出処理において、演出制御用CPU120は、まず、ラウンドを開始することを示す演出制御コマンドであるラウンド開始コマンドの受信があるか否かを判定する(ステップS901)。ラウンド開始コマンドの受信がある場合(ステップS901;Yes)、停止フラグがオン状態であるか否かを判定する(ステップS902)。停止フラグがオフ状態である場合には(ステップS902;No)、大入賞口開放音を出力するための設定を行う(ステップS903)。ステップS903の処理を実行した後や、ステップS901にてラウンド開始コマンドの受信がない場合(ステップS901;No)、大入賞口開放時演出処理を終了する。

このように大入賞口の開放時(ラウンド遊技の開始時)では、ステップS902にて停止フラグのオン・オフ状態を判定し、停止フラグがオフ状態である場合には、大入賞口開放音が出力される一方、停止フラグがオン状態である場合には、大入賞口開放音が出力されない。なお、抑制フラグがオン状態となっているときには、ステップS424にて所定演出の抑制設定が行われることから、ステップS903においては、抑制態様で大入賞口開放音の出力が行われる。また、抑制フラグがオフ状態となっているときには、ステップS426にて所定演出の通常設定が行われることから、ステップS903においては、通常設定に基づく大入賞口開放音の出力が行われることとなる。

次に、図22を参照して大入賞口開放音や玉抜きエラー表示などの実行タイミングについて説明する。

図22(A)は、大当り遊技状態において、選択された楽曲を再生しており(オン状態)、停止フラグがオフ状態であるときの、大入賞口開放音、入賞音(通常入賞音・オーバー入賞音)及び残り入賞数表示といった所定演出、玉抜きエラー表示及び玉抜きエラー報知音といった玉抜きエラー報知の実行タイミングを示している。なお、玉抜きエラー報知については、ラウンド遊技の途中で開始されるものとする。また、抑制フラグがオン状態であるときには、抑制フラグがオフ状態であるときに比べて音量出力レベルや明るさレベルが低く、抑制フラグがオン状態であるかオフ状態であるかにかかわらず、所定演出やエラー報知の実行タイミングは同じとなっている。図22(A)では、一例として、第10ラウンドのラウンド遊技について示している。なお、第10ラウンド以外のラウンド遊技についても基本的に図22(A)と同様であるが、第1ラウンドのラウンド遊技については楽曲が選択されて再生された以降について図22(A)と同様である。

図22(A)に示す例では、タイミングT0で第10ラウンドのラウンド遊技を開始する。このタイミングT0では、大入賞口の開放を開始するとともに、図21に示すステップS903の処理により大入賞口開放音を出力する。また、図20に示すステップS802の処理により大入賞口入賞カウント値を初期化して「0」とする。そして、ステップS804の処理により残りの入賞数が「10」であること示す残り入賞数表示を開始する。

大入賞口への入賞が発生すると、図20に示すステップS812の処理により大入賞口入賞カウント値を「1」とし、ステップS816の処理により通常入賞音を出力するとともに、ステップS815の処理により残り入賞数表示を、残りの入賞数が「9」であること示す残り入賞数表示に更新する。その後、大入賞口への入賞が発生する毎に、大入賞口入賞カウント値を増加していき、通常入賞音を出力し、残り入賞数表示を更新する。

例えば、タイミングT1で下皿に遊技球が一杯になると、図10に示すステップS305の処理により玉抜きエラー表示を通常サイズで開始するとともに、ステップS306の処理により玉抜きエラー報知音の出力を開始する。なお、タイミングT1のときに抑制フラグがオン状態であるときには、玉抜きエラー表示を縮小サイズで開始する。そして、玉抜きエラーが解消されたタイミングT2で、図10に示すステップS312、S313の処理により玉抜きエラー表示及び玉抜きエラー報知音の出力を終了する。なお、タイミングT1からタイミングT2までの期間では、楽曲、入賞音、及び、玉抜きエラー報知音を重ねて出力する(大入賞口の開放時に玉抜きエラーが発生していた場合には、大入賞口開放音を含めて出力する)。

図22(A)に示すように大入賞口入賞カウント値が「9」であり、残りの入賞数が「1」であること示す残り入賞数表示が行われている状態において、さらに大入賞口への入賞が発生すると、大入賞口入賞カウント値を「10」とし、通常入賞音を出力するとともに、残り入賞数表示を、残りの入賞数が「0」であること示す残り入賞数表示に更新する。また、この入賞の直後にさらに大入賞口への入賞が発生するとオーバー入賞となり、このオーバー入賞が発生すると、大入賞口入賞カウント値を「11」とし、図20に示すステップS818によりオーバー入賞音を出力するとともに、ステップS817によりオーバー態様で残り入賞数表示を更新する。

そして、10個の遊技球が大入賞口に進入して入賞球が発生したことに基づいて、タイミングT3で第10ラウンドのラウンド遊技を終了する。このタイミングT3では、大入賞口の開放を終了する。その後、次回のラウンド遊技が開始されるまでの待機期間である次ラウンド待ち期間が経過したタイミングT4で第11ラウンドのラウンド遊技を開始する。このタイミングT4では、大入賞口の開放を開始するとともに、大入賞口開放音を出力し、また、大入賞口入賞カウント値を初期化して「0」とし、残りの入賞数が「10」であること示す残り入賞数表示を開始する。

図22(B)は、大当り遊技状態において、選択された楽曲を再生しており(オン状態)、停止フラグのオン・オフ状態が切り替わるときの、大入賞口開放音、入賞音(通常入賞音・オーバー入賞音)及び残り入賞数表示といった所定演出、玉抜きエラー表示及び玉抜きエラー報知音といった玉抜きエラー報知の実行タイミングを示している。図22(B)では、図22(A)の途中で停止フラグのオン・オフ状態が切り替わるものとして説明する。

図22(B)に示す例では、図22(A)に示す例と同様にタイミングT0で第10ラウンドのラウンド遊技を開始する。そして、図22(A)に示す例と同様に、タイミングT1で玉抜きエラー表示を通常サイズで開始するとともに、玉抜きエラー報知音の出力を開始する。ここで、遊技者がスティックコントローラ31Aを5秒間継続して引き、当該操作を検出したことに基づいて、図14に示すステップS414の処理によりタイミングT1’で停止フラグがオン状態となる。

停止フラグがオン状態となると、図20に示すステップS833の処理により残り入賞数表示を終了する。また、図10に示すステップS325の処理により縮小サイズに切り替えて玉抜きエラー表示を継続して行うとともに、玉抜きエラー報知音の出力も継続して行う。そして、玉抜きエラーが解消されたタイミングT2で、玉抜きエラー表示及び玉抜きエラー報知音の出力を終了する。このように、タイミングT1からタイミングT1’までの期間では、楽曲、大入賞口開放音、入賞音、玉抜きエラー報知音が出力可能で、残り入賞数表示、玉抜きエラー表示が実行可能である一方、タイミングT1’からタイミングT2までの期間では、楽曲、玉抜きエラー報知音が出力可能、大入賞口開放音、入賞音が出力不可能で、残り入賞数表示が実行不可能、玉抜きエラー表示が実行可能である。

図22(B)に示すように大入賞口入賞カウント値が「9」である状態において、さらに大入賞口への入賞が発生すると、大入賞口入賞カウント値を「10」とするが、通常入賞音を出力しない。なお、この状態では、残り入賞数表示は行われない。また、この入賞の直後にさらに大入賞口への入賞が発生するとオーバー入賞となり、このオーバー入賞が発生すると、大入賞口入賞カウント値を「11」とするが、オーバー入賞音を出力しない。なお、この状態でも、残り入賞数表示は行われない。

そして、10個の遊技球が大入賞口に進入して入賞球が発生したことに基づいて、タイミングT3で第10ラウンドのラウンド遊技を終了する。このタイミングT3では、大入賞口の開放を終了する。その後、次回のラウンド遊技が開始されるまでの待機期間である次ラウンド待ち期間が経過したタイミングT4で第11ラウンドのラウンド遊技を開始する。このタイミングT4では、大入賞口の開放を開始するが、停止フラグがオン状態となっているので、大入賞口開放音を出力しない。また、大入賞口入賞カウント値を初期化して「0」とするが、残りの入賞数が「10」であること示す残り入賞数表示を開始しない。ここで、遊技者がスティックコントローラ31Aを5秒間継続して引き、当該操作を検出したことに基づいて、図14に示すステップS415の処理によりタイミングT4’で停止フラグがオフ状態となる。

停止フラグがオフ状態となると、図20に示すステップS835の処理により残り入賞数表示を開始する。なお、タイミングT4’での大入賞口入賞カウント値が「0」であるので、タイミングT4’では、残りの入賞数が「10」であること示す残り入賞数表示を開始する。なお、例えばタイミングT4’において玉抜きエラー表示が縮小サイズで行われていた場合には、通常サイズに切り替えて玉抜きエラー表示を継続して行うこととなる。

なお、遊技者がスティックコントローラ31Aを2秒間継続して引き、当該操作を検出したことに基づいて、図14に示すステップS414の処理によりタイミングT1’で抑制フラグがオン状態となった場合には、図14に示すステップS424の所定演出の抑制設定が行われる。また、図10に示すステップS325の処理により縮小サイズに切り替えて玉抜きエラー表示を継続して行うとともに、玉抜きエラー報知音の出力も継続して行う。そして、玉抜きエラーが解消されたタイミングT2で、玉抜きエラー表示及び玉抜きエラー報知音の出力を終了する。この場合には、タイミングT1’以降でも、楽曲、大入賞口開放音、入賞音、玉抜きエラー報知音が出力可能で、残り入賞数表示、玉抜きエラー表示が実行可能である。しかし、図14に示すステップS424の所定演出の抑制設定が行われるので、タイミングT1’以降においては大入賞口開放音と入賞音との出力及び残り入賞数表示については抑制態様で行われる。

そして、遊技者がスティックコントローラ31Aを2秒間継続して引き、当該操作を検出したことに基づいて、図14に示すステップS415の処理によりタイミングT4’で抑制フラグがオフ状態となると、タイミングT4’以降の大入賞口開放音と入賞音との出力及び残り入賞数表示については通常態様で行われる。

停止フラグがオフ状態となると、図20に示すステップS835の処理により残り入賞数表示を開始する。なお、タイミングT4’での大入賞口入賞カウント値が「0」であるので、タイミングT4’では、残りの入賞数が「10」であること示す残り入賞数表示を開始する。なお、例えばタイミングT4’において玉抜きエラー表示が縮小サイズで行われていた場合には、通常サイズに切り替えて玉抜きエラー表示を継続して行うこととなる。

次に、図23を参照してスーパーリーチ演出における演出例を説明する。

図23は、スーパーリーチ変動表示において音量変更操作ありの場合の演出例を示している。例えば、変動パターンとして、楽曲系リーチのリーチ演出が実行される変動パターンPB2−1に決定されたものとする(スーパーリーチAが実行されるものとする)。図23に示す例では、図23(A)に示すように飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態(リーチ成立)となった時点から説明する。また、図12に示す音量状況表示処理により、図23(A)に示すように音量状況表示画像VLが画像表示装置5に表示される。

図23(B)を経て、図23(C)に示すようなスーパーリーチにおけるリーチ演出が実行される。図23(C)に示すような演出画像(例えば「スーパーリーチ」の文字による画像)を画像表示装置5の画面上に表示することなどにより、スーパーリーチの報知が行われる。遊技者はスーパーリーチ演出が実行されることを把握できる。また、図23(C)に示すように、飾り図柄の可変表示が画像表示装置5の画面の左上箇所に縮小表示される。また、図12に示す音量状況表示消去処理(ステップS707a)により、図23(C)に示すように、音量状況表示画像VLが画像表示装置5の画面上から消去される。また、図23(C)に示すように、保留表示が消去される。

図23(D)に示すように、スーパーリーチ演出中において、スティックコントローラ31Aの左方向または右方向への操作があると、音量状況表示画像VLが表示される。そして、遊技者がスティックコントローラ31Aを右方向に1回操作した場合には、図23(E)に示すように、画像表示区画の点灯した態様が1つ増えた変更後の音量状況表示画像VL(第4レベルの音量状況表示画像VL)が画像表示装置5に表示されるとともに、スピーカ8L、8Rからの音量出力が1レベル上がる(第4レベルの音量出力となる)。そして、操作後所定期間(例えば3秒)が経過すると、図23(F)に示すように、音量状況表示画像VLが消去される。

そして、図23(G)を経て、図23(H)に示すようにバトル演出結果(ここでは例えばバトル敗北結果)が表示されることによりスーパーリーチ演出が終了し、例えば図23(I)に示すようなリーチ組合せの最終停止図柄が導出表示される。また、図23(I)に示すように、スーパーリーチ演出が終了したため、変更後の音量状況表示画像VLが表示されるとともに、保留表示が復帰される。音量状況表示画像VLは、変動停止時の飾り図柄に被らない位置に表示されるので、飾り図柄の最終停止図柄、つまり、遊技結果の視認を阻害しないようにしつつ、音量調整を実行できる。

また、図23(D)、(E)に示すように、スーパーリーチ演出中の遊技状態(第2状態)における音量状況表示画像VLは、図23(I)に示すようにスーパーリーチ演出中以外の遊技状態(第1状態)のときの音量状況表示画像VLの表示態様と同じに表示されるので、第2状態における音量状況表示画像VLの表示を分かり易くすることができる。なお、第2状態における音量状況表示画像VLの表示態様と、第1状態のときの音量状況表示画像VLの表示態様とを異ならせてもよい。また、第2状態における音量状況表示画像VLと第1状態のときの音量状況表示画像VLとを同じ表示箇所に表示してもよいし、異なる表示箇所に表示してもよい。

なお、スーパーリーチ演出の開始直前(例えば、開始3秒前から開始までの期間内)に、遊技者がスティックコントローラ31Aを左方向または右方向へ操作することがある。この場合も、かかる操作がコントローラセンサユニット35Aにて検出されたことにもとづいて、音量状況表示画像VLの表示が開始される。そして、操作後所定期間(例えば3秒)内、つまり、音量状況表示画像VLの表示開始から所定期間(例えば3秒)内に、スーパーリーチ演出が開始されることとなるが、この実施の形態では、図13に示すステップS701〜ステップS706の処理により、スーパーリーチ演出の開始直前に表示された音量状況表示画像VLが延長して表示されるようになっている。これにより、スーパーリーチ演出の開始直前に音量状況表示画像VLの表示を開始した場合であっても、音量状況表示画像VLが延長表示され、スーパーリーチ演出の開始タイミングで音量状況表示画像VLが途中で消去されることを防止できる。この実施の形態では、操作後所定期間(3秒)は音量状況表示画像VLが表示されるように確保されているが、例えばスーパーリーチ演出の開始タイミングから所定期間(例えば3秒)は音量状況表示画像VLが表示されるようにしてもよい。

また、スーパーリーチ演出の終了直前(例えば、終了3秒前から終了までの期間内)に、遊技者がスティックコントローラ31Aを左方向または右方向へ操作することがある。この場合も、かかる操作がコントローラセンサユニット35Aにて検出されたことにもとづいて、音量状況表示画像VLの表示が開始される。そして、操作後所定期間(例えば3秒)内、つまり、音量状況表示画像VLの表示開始から所定期間(例えば3秒)内に、スーパーリーチ演出が終了することとなるが、この実施の形態では、図12に示すステップS601、ステップS602、ステップS604、ステップS605により、スーパーリーチ演出の終了直前に表示された音量状況表示画像VLをスーパーリーチ演出の終了後もそのまま継続して表示されるようになっている。これにより、スーパーリーチ演出の終了直前に音量状況表示画像VLの表示を開始した場合であっても、音量状況表示画像VLの表示が継続され、操作後所定期間の経過時に音量状況表示画像VLを一旦消去して再び表示させるという無駄な処理を省くことができる。

スーパーリーチの演出中には、図17(A)に示したように、リーチ種別に応じた楽曲が再生される。例えば、図23(C)のようにスーパーリーチの報知が実行されると、例えば、図17(B)に示すようにリーチ種別に応じた楽曲が先頭から、イントロ、Aメロ、Bメロといったように順次再生される。そして、例えば、図23(E)に示す演出と図23(F)に示す演出との間に、所定期間(例えば数秒)だけ特殊効果音による演出を実行する。

特殊効果音による演出としては、例えば、エコー効果を施した音、リピート音、ノイズ音、フェードイン・フェードアウトを施した音などの所謂SE(Sound Effect)による演出を実行すればよい。また、当該所定期間だけ無音にしてもよい。また、特殊効果音の出力に併せて、スーパーリーチによる演出中に再生される動画にも、当該所定期間だけエフェクトを施した態様とするのが好ましい。例えば、動画が急に止まったような(静止画になるような)態様としたり、画面をブラックアウトさせたり、ノイズ表示(例えばアナログテレビの砂嵐表示のような態様など)としたり、などすればよい。

そして、例えば、特殊効果音による演出の実行中に、スティックコントローラ31Aやプッシュボタン31Bからの所定操作がなされたことに応じて、あるいは、予め定められた期間が経過したことに応じて、図23(H)に示すバトル演出結果が表示され、この表示と併せてハズレを報知するためのハズレ用効果音がスピーカ8L、8Rから出力される。なお、大当りの場合は、図17(B)に示すように、スーパーリーチの演出中に再生されていた楽曲のパートの続きとして、サビがスピーカ8L、8Rから出力される。このように、バトル演出結果(勝ち負けの当否を報知する演出の結果)が表示される前に、音声と動画に特殊効果を施すことで、遊技者の期待感を煽ることができる。

なお、特殊効果を実行する期間は、例えば、楽曲系リーチの変動パターン毎に予め定められていればよい。また、楽曲系リーチの演出中において楽曲は、先頭(イントロ)から再生されなくともよく、Aメロ、Bメロなどから再生が開始されてもよい。また、楽曲系リーチの演出後に大当りとなった場合、第1ラウンド実行中に楽曲系リーチのリーチ演出中に再生された部分の続きから再生してもよい。例えば、リーチ演出中にAメロを再生し、第1ラウンド実行中に当該Aメロの続きのBメロから再生してもよい。また、リーチ演出中にAメロの途中まで再生し、第1ラウンド実行中に当該Aメロの続きから楽曲を再生してもよい。

次に、図24を参照して大入賞口開放音や玉抜きエラー表示などの演出例を説明する。図24に示す例では、大当り中楽曲として楽曲Aが選択されたものとし、第1ラウンドから最終ラウンド(例えば第15ラウンド)までのラウンド遊技中においても楽曲Aや楽曲AのPV(Promotion Video)、MV(Music Video)などの動画が再生されるものとする。また、図24に示す例では、停止フラグがオフ状態、かつ、抑制フラグがオフ状態である時点から説明する。