以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、遊技機の一例としてパチンコ遊技機を示すが、本発明はパチンコ遊技機に限られず、コイン遊技機等のその他の遊技機であってもよく、変動表示の実行条件が成立した後、変動表示の開始条件の成立に基づいて、第1始動領域を遊技媒体が通過したことにより変動表示の第1実行条件が成立した後、第1開始条件の成立に基づいて、各々を識別可能な第1識別情報の変動表示を実行し、表示結果を導出表示する第1変動表示部と、第2始動領域を遊技媒体が通過したことにより変動表示の第2実行条件が成立した後、第2開始条件の成立に基づいて、各々を識別可能な第2識別情報の変動表示を実行し、表示結果を導出表示する第2変動表示部との表示結果が特定表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であればどのような遊技機であってもよい。

[第1実施形態]

以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機1の全体の構成について説明する。図1はパチンコ遊技機1を正面からみた正面図である。図2は当り種別表である。

パチンコ遊技機1は、縦長の方形状に形成された外枠(図示せず)と、外枠の内側に開閉可能に取付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機1は、遊技枠に開閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠2を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠(図示せず)と、機構部品等が取付けられる機構板(図示せず)と、それらに取付けられる種々の部品(後述する遊技盤6を除く)とを含む構造体である。

ガラス扉枠2の下部表面には打球供給皿(上皿)3がある。打球供給皿3の下部には、打球供給皿3に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿4、および、打球を発射する打球操作ハンドル(操作ノブ)5等が設けられている。また、ガラス扉枠2の背面には、遊技盤6が着脱可能に取付けられている。遊技盤6は、それを構成する板状体と、その板状体に取付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤6の前面には、打込まれた遊技球が流下可能な遊技領域7が形成されている。

余剰球受皿(下皿)4を形成する部材には、たとえば下皿本体の上面における手前側の所定位置(たとえば下皿の中央部分)等に、スティック形状(棒形状)に構成され、遊技者が把持して複数方向(前後左右)に傾倒する操作が可能なスティックコントローラ122が取付けられている。なお、スティックコントローラ122には、遊技者がスティックコントローラ122の操作桿を操作手(たとえば左手等)で把持した状態において、所定の操作指(たとえば人差し指等)で押引操作すること等により所定の指示操作が可能なトリガボタン125(図3参照)が設けられ、スティックコントローラ122の操作桿の内部には、トリガボタン125に対する押引操作等による所定の指示操作を検知するトリガセンサ121(図3参照)が内蔵されている。また、スティックコントローラ122の下部における下皿の本体内部等には、操作桿に対する傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニット123(図3参照)が設けられている。また、スティックコントローラ122には、スティックコントローラ122を振動動作させるためのバイブレータ用モータ126(図3参照)が内蔵されている。

打球供給皿(上皿)3を形成する部材には、たとえば上皿本体の上面における手前側の所定位置(たとえばスティックコントローラ122の上方)等に、遊技者が押下操作等により所定の指示操作を可能なプッシュボタン120が設けられている。プッシュボタン120は、遊技者からの押下操作等による所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出できるように構成されていればよい。プッシュボタン120の設置位置における上皿の本体内部等には、プッシュボタン120に対してなされた遊技者の操作行為を検知するプッシュセンサ124(図3参照)が設けられていればよい。図1に示す構成例では、プッシュボタン120とスティックコントローラ122の取付位置が、上皿及び下皿の中央部分において上下の位置関係にある。これに対して、上下の位置関係を保ったまま、プッシュボタン120及びスティックコントローラ122の取付位置を、上皿及び下皿において左右のいずれかに寄せた位置としてもよい。あるいは、プッシュボタン120とスティックコントローラ122との取付位置が上下の位置関係にはなく、たとえば左右の位置関係にあるものとしてもよい。

なお、本実施の形態では、遊技者が操作可能な操作手段の一例として、プッシュボタン120と、トリガボタン125を有するスティックコントローラ122とを設けた例を示した。しかし、これに限らず、操作手段としては、プッシュボタン120とスティックコントローラ122とのいずれか1つのみを設けてもよい。また、操作手段としては、レバースイッチ、および、ジョグダイヤル等のその他の操作手段を設けてもよい。

遊技領域7の中央付近には、各々を識別可能な複数種類の識別情報としての演出図柄を変動表示(可変表示ともいう)可能な演出表示装置9が設けられている。遊技領域7における演出表示装置9の右側方には、各々を識別可能な複数種類の識別情報としての第1特別図柄を変動表示する第1特別図柄表示器8aと、各々を識別可能な複数種類の識別情報としての第2特別図柄を変動表示する第2特別図柄表示器8bとが設けられている。

第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bのそれぞれは、数字および文字を変動表示可能な簡易で小型の表示器(たとえば7セグメントLED)で構成されている。演出表示装置9は、液晶表示装置(LCD)で構成されており、表示画面において、第1特別図柄または第2特別図柄の変動表示に同期した演出図柄の変動表示等の各種画像を表示する表示領域が設けられる。このような表示領域には、たとえば「左」,「中」,「右」の3つの装飾用(演出用)の演出図柄を変動表示する図柄表示領域が形成される。

第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bのそれぞれは、主基板(遊技制御基板)に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータによって制御される。演出表示装置9は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。第1特別図柄表示器8aで第1特別図柄の変動表示が実行されているときに、その変動表示に伴なって演出表示装置9で演出表示が実行され、第2特別図柄表示器8bで第2特別図柄の変動表示が実行されているときに、その変動表示に伴なって演出表示装置9で演出表示が実行されるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。

第1特別図柄表示器8aに特定表示結果としての大当り表示結果(大当り図柄)が導出表示されたとき、または、第2特別図柄表示器8bに特定表示結果としての大当り表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときには、演出表示装置9においても、特定表示結果としての大当り表示結果(大当り図柄の組合せ)が導出表示される。このように変動表示の表示結果として特定表示結果が表示されたときには、遊技者にとって有利な価値(有利価値)が付与される有利状態としての特定遊技状態(大当り遊技状態)に制御される。

また、演出表示装置9において、最終停止図柄(たとえば左右中図柄のうち中図柄)となる図柄以外の図柄が、所定時間継続して、大当り図柄(たとえば左中右の図柄が同じ図柄で揃った図柄の組合せ)と一致している状態で停止、揺動、拡大縮小もしくは変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動したり、表示図柄の位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発生の可能性が継続している状態(以下、これら状態をリーチ状態という。)で行なわれる演出をリーチ演出という。

ここで、リーチ状態は、演出表示装置9の表示領域において停止表示された演出図柄が大当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない演出図柄の変動が継続している表示状態、または、全部もしくは一部の演出図柄が大当り組合せの全部または一部を構成しながら同期して変動している表示状態である。言い換えると、リーチとは、複数の変動表示領域において識別情報が特定表示結果を構成しているが少なくとも一部の変動領域が変動表示中である状態をいう。この実施形態において、リーチ状態は、たとえば、左,右の図柄表示領域で同じ図柄が停止し、中の図柄表示領域で図柄が停止していない状態で形成される。リーチ状態が形成されるときの左,右の図柄表示領域で停止された図柄は、リーチ形成図柄、または、リーチ図柄と呼ばれる。

そして、リーチ状態における表示演出が、リーチ演出表示(リーチ演出)である。また、リーチの際に、通常と異なる演出がランプや音で行なわれることがある。この演出をリーチ演出という。また、リーチの際に、キャラクタ(人物等を模した演出表示であり、図柄(演出図柄等)とは異なるもの)を表示させたり、演出表示装置9の背景画像の表示態様(たとえば、色等)を変化させたりすることがある。このキャラクタの表示や背景の表示態様の変化をリーチ演出表示という。また、リーチの中には、それが出現すると、通常のリーチに比べて、大当りが発生しやすいように設定されたものがある。このような特別のリーチをスーパーリーチという。

演出表示装置9の右方には、各々を識別可能な識別情報としての第1特別図柄を変動表示する第1特別図柄表示器(第1変動表示部)8aが設けられている。第1特別図柄表示器8aは、0〜9の数字等の特別図柄を変動表示可能な簡易で小型の表示器(たとえば7セグメントLED)で実現されている。また、演出表示装置9の右方(第1特別図柄表示器8aの右隣)には、各々を識別可能な識別情報としての第2特別図柄を変動表示する第2特別図柄表示器(第2変動表示部)8bが設けられている。第2特別図柄表示器8bは、0〜9の数字等の特別図柄を変動表示可能な簡易で小型の表示器(たとえば7セグメントLED)で実現されている。

以下、第1特別図柄と第2特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第1特別図柄表示器8aと第2特別図柄表示器8bとを特別図柄表示器(変動表示部)と総称することがある。

なお、この実施の形態では、2つの特別図柄表示器8a,8bを備える場合を示しているが、遊技機は、特別図柄表示器を1つのみ備えるものであってもよい。

第1特別図柄または第2特別図柄の変動表示は、変動表示の実行条件である第1実行条件(第1始動条件)または第2実行条件(第2始動条件)が成立(たとえば、遊技球が第1始動入賞口13または第2始動入賞口14を通過(入賞を含む)したこと)した後、変動表示の開始条件(たとえば、保留記憶数が0でない場合であって、第1特別図柄および第2特別図柄の変動表示が実行されていない状態であり、かつ、大当り遊技が実行されていない状態)が成立したことに基づいて開始され、変動表示時間(変動時間)が経過すると表示結果(停止図柄)を導出表示する。本実施の形態では、特別図柄の変動表示に関し、第1特別図柄による第1実行条件と、第2特別図柄による第2実行条件との両方が成立しているときには、第2特別図柄の変動表示の開始条件が、第1特別図柄の変動表示の開始条件よりも優先的に成立し、第2特別図柄の変動表示が優先的に実行される。なお、遊技球が通過するとは、入賞口やゲート等の予め入賞領域として定められている領域を遊技球が通過したことであり、入賞口に遊技球が入った(入賞した)ことを含む概念である。また、表示結果を導出表示するとは、図柄(識別情報の例)を最終的に停止表示させることである。

演出表示装置9の下方には、第1始動入賞口13を有する入賞装置が設けられている。第1始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第1始動口スイッチ13aによって検出される。

また、第1始動入賞口(第1始動口)13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な第2始動入賞口14を有する可変入賞球装置15が設けられている。第2始動入賞口(第2始動口)14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、ソレノイド16によって開状態とされる。可変入賞球装置15が開状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞可能になり(始動入賞し易くなり)、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開状態になっている状態では、第1始動入賞口13よりも、第2始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、遊技球は第2始動入賞口14に入賞しない。したがって、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、第2始動入賞口14よりも、第1始動入賞口13に遊技球が入賞しやすい。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である(すなわち、遊技球が入賞しにくい)ように構成されていてもよい。以下、第1始動入賞口13と第2始動入賞口14とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。

第2特別図柄表示器8bの上方には、第2始動入賞口14に入った有効入賞球数すなわち第2保留記憶数を表示する4つの表示器からなる第2特別図柄保留記憶表示器18bが設けられている。第2特別図柄保留記憶表示器18bは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第2特別図柄表示器8bでの変動表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。

また、第2特別図柄保留記憶表示器18bのさらに上方には、第1始動入賞口13に入った有効入賞球数すなわち第1保留記憶数(保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶ともいう。)を表示する4つの表示器からなる第1特別図柄保留記憶表示器18aが設けられている。第1特別図柄保留記憶表示器18aは、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を1増やす。そして、第1特別図柄表示器8aでの変動表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を1減らす。

パチンコ遊技機1には、遊技者が打球操作ハンドル5を操作することに応じて駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域7に発射する打球発射装置(図示せず)が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域7を囲むように円形状に形成された打球レールを通って遊技領域7に入り、その後、遊技領域7を下りてくる。遊技球が第1始動入賞口13に入り第1始動口スイッチ13aで検出されると、第1特別図柄の変動表示を開始できる状態であれば(たとえば、特別図柄の変動表示が終了し、第1特別図柄の変動表示が開始可能となる第1の開始条件が成立したこと)、第1特別図柄表示器8aにおいて第1特別図柄の変動表示(変動)が開始されるとともに、演出表示装置9において演出図柄の変動表示が開始される。すなわち、第1特別図柄および演出図柄の変動表示は、第1始動入賞口13への入賞に対応する。第1特別図柄の変動表示を開始できる状態でなければ、第1保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第1保留記憶数を1増やす。

遊技球が第2始動入賞口14に入り第2始動口スイッチ14aで検出されると、第2特別図柄の変動表示を開始できる状態であれば(たとえば、特別図柄の変動表示が終了し、第2特別図柄の変動表示が開始可能となる第2の開始条件が成立したこと)、第2特別図柄表示器8bにおいて第2特別図柄の変動表示(変動)が開始されるとともに、演出表示装置9において演出図柄の変動表示が開始される。すなわち、第2特別図柄および演出図柄の変動表示は、第2始動入賞口14への入賞に対応する。第2特別図柄の変動表示を開始できる状態でなければ、第2保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、第2保留記憶数を1増やす。

演出表示装置9は、第1特別図柄表示器8aによる第1特別図柄の変動表示時間中、および第2特別図柄表示器8bによる第2特別図柄の変動表示時間中に、装飾用(演出用)の図柄としての演出図柄の変動表示を行なう。第1特別図柄表示器8aにおける第1特別図柄の変動表示と、演出表示装置9における演出図柄の変動表示とは同期している。また、第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の変動表示と、演出表示装置9における演出図柄の変動表示とは同期している。また、第1特別図柄表示器8aにおいて大当り図柄が停止表示されるときと、第2特別図柄表示器8bにおいて大当り図柄が停止表示されるときには、演出表示装置9において大当り表示結果として大当りを想起させるような演出図柄の組合せが停止表示される。

また、演出表示装置9の表示画面の下部には、第1保留記憶数を表示する第1保留記憶表示部18cと、第2保留記憶数を表示する第2保留記憶表示部18dとが形成される。なお、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計である合計数(合算保留記憶数)を表示する領域(合算保留記憶表示部)が設けられるようにしてもよい。そのように、合計数を表示する合算保留記憶表示部が設けられているようにすれば、変動表示の開始条件が成立していない実行条件の成立数の合計を把握しやすくすることができる。

また、図1に示すように、可変入賞球装置15の下方には、特別可変入賞球装置20が設けられている。特別可変入賞球装置20は開閉板を備え、第1特別図柄表示器8aに特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときと、第2特別図柄表示器8bに特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときに生起する特定遊技状態(大当り遊技状態)においてソレノイド21によって開閉板が開放状態に制御されることによって、入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウントスイッチ23で検出される。

大当り遊技状態においては、特別可変入賞球装置20が開放状態と閉鎖状態とを繰返す繰返し継続制御が行なわれる。繰返し継続制御において、特別可変入賞球装置20が開放されている状態が、ラウンドと呼ばれる(以下、単にRともいう)。これにより、繰返し継続制御は、ラウンド制御とも呼ばれる。本実施の形態では、大当りの種別が複数設けられており、大当りとすることが決定されたときには、いずれかの大当り種別が選択される。

演出表示装置9の左方には、各々を識別可能な普通図柄を変動表示する普通図柄表示器10が設けられている。この実施の形態では、普通図柄表示器10は、0〜9の数字を変動表示可能な簡易で小型の表示器(たとえば7セグメントLED)で実現されている。すなわち、普通図柄表示器10は、0〜9の数字(または、記号)を変動表示するように構成されている。また、小型の表示器は、たとえば方形状に形成されている。

遊技球がゲート32を通過しゲートスイッチ32aで検出されると、普通図柄表示器10の表示の変動表示が開始される。そして、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄(当り図柄。たとえば、図柄「7」。)である場合に、可変入賞球装置15が所定回数、所定時間だけ遊技者にとって不利な閉状態から遊技者にとって有利な開状態に変化する。普通図柄表示器10の近傍には、ゲート32を通過した入賞球数を表示する4つのLEDによる表示部を有する普通図柄保留記憶表示器41が設けられている。ゲート32への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ32aによって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器41は点灯するLEDを1増やす。そして、普通図柄表示器10の変動表示が開始される毎に、点灯するLEDを1減らす。

遊技盤6の下部には、入賞しなかった打球が取込まれるアウト口26がある。また、遊技領域7の外側の左右上部および左右下部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する4つのスピーカ27が設けられている。遊技領域7の外周には、前面枠に設けられた枠LED28が設けられている。

また、プリペイドカードが挿入されることによって球貸しを可能にするプリペイドカードユニット(以下、単に「カードユニット」ともいう。)が、パチンコ遊技機1に隣接して設置される(図示せず)。

図2の当り種別表においては、大当りにおける当りの種別ごとに、大当り遊技状態の終了後の大当り確率、大当り遊技状態の終了後のベース、大当り遊技状態終了後の変動時間、大当りにおける開放回数(ラウンド数)、および、各ラウンドの開放時間が示されている。図2に示すように、この実施の形態では、ラウンド数が異なる大当り遊技状態として、7ラウンドの大当り遊技状態と15ラウンドの大当り遊技状態との複数種類の大当り遊技状態が設けられている。

具体的に、15ラウンドの大当り遊技状態においては、特別可変入賞球装置20が、開放状態とされた後、所定の開放状態の終了条件(開放状態において所定期間(たとえば29秒間)が経過したこと、または、所定個数(たとえば10個)の入賞球が発生したという開放終了条件)が成立したことに応じて閉鎖状態とされる。そして、開放終了条件が成立すると、継続権が発生し、特別可変入賞球装置20の開放が再度行なわれる。継続権の発生は、大当り遊技状態における開放回数が予め定められた上限値となる15ラウンド(最終ラウンド)に達するまで繰返される。

また、7ラウンドの大当り遊技状態においては、特別可変入賞球装置20が、開放状態とされた後、所定の開放状態の終了条件(開放状態において所定期間(たとえば29秒間)が経過したこと、または、所定個数(たとえば10個)の入賞球が発生したという開放終了条件)が成立したことに応じて閉鎖状態とされる。そして、開放終了条件が成立すると、継続権が発生し、特別可変入賞球装置20の開放が再度行なわれる。継続権の発生は、大当り遊技状態における開放回数が予め定められた上限値となる7ラウンド(最終ラウンド)に達するまで繰返される。

7ラウンドまたは15ラウンドの大当り遊技状態に制御された後は、特別遊技状態として、通常状態(確変状態でない通常の遊技状態)に比べて大当りとすることに決定される確率が高い状態である確変状態(確率変動状態の略語であり、高確率状態ともいう)に移行する。このような大当りの種類(種別)は、「確変大当り」と呼ばれる。

本実施の形態では、7ラウンドの確変大当りを「第1確変大当り」と呼び、15ラウンドの確変大当りを「第2確変大当り」と呼ぶ。また、本実施の形態では、特別遊技状態としては、確変状態に付随して、特別図柄や演出図柄の変動時間(変動表示期間)が非時短状態よりも短縮される時短状態に制御される場合がある。なお、特別遊技状態としては、確変状態とは独立して時短状態に制御される場合があるようにしてもよい。

このように、時短状態に移行することによって、特別図柄や演出図柄の変動時間が短縮されるので、時短状態となったときには、有効な始動入賞が発生しやすくなり大当り遊技が行なわれる可能性が高まる。

また、特別遊技状態としては、確変状態または時短状態に付随して、可変入賞球装置15が開状態になる頻度を高くすることにより可変入賞球装置15に遊技球が進入する頻度を高くして可変入賞球装置15への入賞を容易化(高進入化、高頻度化)する電チューサポート制御状態に制御される場合がある。電チューサポート制御状態は、後述するように高ベース状態であるので、以下の説明においては、主として高ベース状態と呼ぶ。

ここで、電チューサポート制御について説明する。電チューサポート制御としては、普通図柄の変動時間(変動表示開始時から表示結果の導出表示時までの時間)を短縮して早期に表示結果を導出表示させる制御(普通図柄短縮制御)、普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率を高める制御(普通図柄確変制御)、可変入賞球装置15の開放時間を長くする制御(開放時間延長制御)、および、可変入賞球装置15の開放回数を増加させる制御(開放回数増加制御)が行なわれる。このような制御が行なわれると、当該制御が行なわれていないときと比べて、可変入賞球装置15が開状態となっている時間比率が高くなるので、第2始動入賞口14への入賞頻度が高まり、遊技球が始動入賞しやすくなる(特別図柄表示器8a,8bや演出表示装置9における変動表示の実行条件が成立しやすくなる)。また、このような制御によって第2始動入賞口14への入賞頻度が高まることにより、第2始動条件の成立頻度および/または第2特別図柄の変動表示の実行頻度が高まる遊技状態となる。

このような電チューサポート制御により第2始動入賞口14への入賞頻度が高められた状態(高頻度状態)は、発射球数に対して入賞に応じて賞球として払出される遊技球数の割合である「ベース」が、当該制御が行なわれないときと比べて、高い状態であるので、「高ベース状態」と呼ばれる。また、このような制御が行なわれないときは、「低ベース状態」と呼ばれる。また、このような制御は、可変入賞球装置15、すなわち、電動チューリップにより入賞をサポートすることにより可変入賞球装置15への入賞を容易化する制御であり、「電チューサポート制御」と呼ばれる。

この実施の形態においては、大当り確率の状態を示す用語として、「高確率状態(確変状態)」と、「低確率状態(非確変状態)」とを用い、ベースの状態の組合せを示す用語として、「高ベース状態(電チューサポート制御状態)」と、「低ベース状態(非電チューサポート制御状態)」とを用いる。

また、この実施の形態においては、大当り確率の状態およびベースの状態の組合せを示す用語として、「低確低ベース状態」、および、「高確高ベース状態」を用いる。「低確低ベース状態」とは、大当り確率の状態が低確率状態で、かつ、ベースの状態が低ベース状態であることを示す状態である。「高確高ベース状態」とは、大当り確率の状態が高確率状態で、かつ、ベースの状態が高ベース状態であることを示す状態である。

この実施の形態においては、高確率状態に制御されたときに、時短状態および高ベース状態に制御されるが、時短状態および高ベース状態は、制御の開始条件および終了条件が同じであるので、時短状態および高ベースに制御されている状態を、時短状態という用語で代表して示す場合があり、高ベース状態という用語で代表して示す場合がある。

第1確変大当りは、7ラウンドの大当り遊技状態の終了後に、確変状態、時短状態、および、高ベース状態(高確高ベース状態)に移行する制御が行なわれる大当りである。第1確変大当りにおいては、このような高確高ベース状態が、はずれ表示結果となる変動表示(以下、はずれ変動表示ともいう)が100回という所定回数実行されるまでという条件と、次回の大当りが発生するまでという条件とのいずれか早い方の条件が成立するまでの期間継続する。

第2確変大当りは、15ラウンドの大当り遊技状態の終了後に、確変状態、時短状態、および、高ベース状態(高確高ベース状態)に移行する制御が行なわれる大当りである。第2確変大当りにおいては、このような高確高ベース状態が、はずれ表示結果となる変動表示が100回という所定回数実行されるまでという条件と、次回の大当りが発生するまでという条件とのいずれか早い方の条件が成立するまでの期間継続する。

なお、大当りとしては、大当り遊技状態の終了後に確変状態に制御されない通常大当りを設けてもよい。通常大当りで大当り遊技状態に制御された後については、時短状態および高ベース状態に制御されるようにしてもよく、時短状態に制御されず低ベース状態に制御されるようにしてもよい。通常大当りで大当り遊技状態の終了後に時短状態および高ベース状態に制御する場合には、このような時短状態および高ベース状態が、変動表示が100回という所定回数実行されるまでという条件と、次回の大当りが発生するまでという条件とのいずれか早い方の条件が成立するまでの期間継続する制御を行なうようにしてもよい。

また、大当りとしては、「突然確変大当り」と呼ばれる確変大当りを設けてもよい。このような突然確変大当りは、たとえば、ラウンド数が少なく(2回)、大入賞口の開放時間が極めて短い態様(0.5秒間開放)で大入賞口が開放されることにより、大当り遊技状態の終了後に確変状態となったことを報知する場合に、遊技者に対して突然に確変状態となったかのように見せることが可能なものである。

突然確変大当りは、大当り遊技状態において、0.5秒間の開放が2回しか行なわれないため、実質的に大入賞口への入賞が得られず賞球が得られない当りである。突然確変大当りの大当り遊技状態の終了後には、大当り決定時の大当り確率およびベースが低確低ベース状態、および高確低ベース状態のいずれかであった場合には、大当り遊技状態の終了後に高確低ベース状態となり、大当り決定時の大当り確率およびベースが低確高ベース状態、および高確高ベース状態のいずれかであった場合には、大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態となる。そして、このような高確低ベース状態、または高確高ベース状態は、たとえば、変動表示が100回という所定回数実行されるまでという条件と、次回の大当りが発生するまでという条件とのいずれか早い方の条件が成立するまでの期間継続する制御を行なうようにしてもよい。

また、大当りの他に、突然確変大当りと同様の開放回数および開放時間による開放パターンで大入賞口を開放する小当りを設けてもよい。小当りとなったときには、小当り遊技状態終了後に、大当り確率とベースとがともに、小当り遊技状態の開始前に対して変更されないようにする。このような小当りを設ければ、突確大当りと小当りとのそれぞれの当り遊技状態の終了後に確変状態となっているか否かを報知しないときには、開放パターンを見て突然確変大当りと小当りとのいずれが実行されたことが遊技者に認識されてしまったときでも、同じ開放パターンとなる当りが2種類あるので、確変状態となっているか否かが遊技者にとって把握しにくいものとなるため、実際には確変状態となっていないときでも遊技者の確変状態に対する期待感を高めることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

また、特別遊技状態としては、確変状態にのみ制御されるもの、確変状態および時短状態に制御されるもの、確変状態および高ベース状態に制御されるもの、確変状態、時短状態および高ベース状態に制御されるもの等、大当り遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な状態に制御されるものであれば、どのような遊技状態であってもよい。

また、この実施の形態では、大当り種別として、7ラウンドの第1確変大当りと、15ラウンドの第2確変大当りとのようなラウンド数が異なる大当り種別を設ける例を示した。これら第1,第2確変大当りでは、大入賞口が開放する回数と、実質的に大入賞口に遊技球が受入れられるラウンドの回数が同じである。しかし、大入賞口が開放する回数と、実質的に大入賞口に遊技球が受入れられるラウンドの回数とが異なるように制御される大当りの種別を用いてもよい。たとえば、大入賞口が開放する回数が同じであるが、1回の開放時間が長いラウンドと、1回の開放時間が短い(実質的に大入賞口に遊技球が受入れられない開放時間)ラウンドとを設けることにより、大入賞口が開放する回数と、実質的に大入賞口に遊技球が受入れられるラウンドの回数とが異なる大当りの種別を用いてもよい。具体的に、7ラウンドの第1確変大当りとしては、大入賞口が開放する回数が15回であるが、実質的に大入賞口に遊技球が受入れられるラウンドの回数を7回とする制御(残りの8回は極めて短時間で開放させる制御)を行なうことにより、見た目上で7ラウンド分開放する大当りを用いてもよい。これに対し、15ラウンドの第2確変大当りとしては、大入賞口が開放する回数と、実質的に大入賞口に遊技球が受入れられるラウンドの回数とが同じ15回となるように制御される。

図3は、主基板(遊技制御基板)31における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図3は、払出制御基板37および演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムにしたがってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ(遊技制御手段に相当)560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御(遊技進行制御)用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムにしたがって制御動作を行なうCPU56およびI/Oポート部57を含む。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ROM54およびRAM55が内蔵された1チップマイクロコンピュータである。遊技制御用マイクロコンピュータ560には、さらに、ハードウェア乱数(ハードウェア回路が発生する乱数)を発生する乱数回路503が内蔵されている。

また、RAM55は、その一部または全部が電源基板(図示せず)において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間(バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで)は、RAM55の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ(特別図柄プロセスフラグ等)と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560においてCPU56がROM54に格納されているプログラムにしたがって制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ560(またはCPU56)が実行する(または、処理を行なう)ということは、具体的には、CPU56がプログラムにしたがって制御を実行することである。このことは、主基板31以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

乱数回路503は、特別図柄の変動表示の表示結果により大当りとするか否か判定するための判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路503は、初期値(たとえば、0)と上限値(たとえば、65535)とが設定された数値範囲内で、数値データを、設定された更新規則にしたがって更新し、ランダムなタイミングで発生する始動入賞時が数値データの読出(抽出)時であることに基づいて、読出される数値データが乱数値となる乱数発生機能を有する。また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数回路503が更新する数値データの初期値を設定する機能を有している。

また、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、カウントスイッチ23からの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令にしたがって駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄を変動表示する第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄を変動表示する普通図柄表示器10、第1特別図柄保留記憶表示器18a、第2特別図柄保留記憶表示器18bおよび普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行なう。

演出制御基板80は、演出制御用マイクロコンピュータ100、ROM102、RAM103、VDP109、および、I/Oポート部105等を搭載している。ROM102は、表示制御等の演出制御用のプログラムおよびデータ等を記憶する。RAM103は、ワークメモリとして使用される。ROM102およびRAM103は、演出制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されてもよい。VDP109は、演出制御用マイクロコンピュータ100と共動して演出表示装置9の表示制御を行なう。

演出制御用マイクロコンピュータ100は、主基板31から演出制御基板80の方向への一方向にのみ信号を通過させる中継基板77を介して、遊技制御用マイクロコンピュータ560から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、演出表示装置9の変動表示制御を行なう他、ランプドライバ基板35を介して、枠側に設けられている枠LED28の表示制御を行なうとともに、音声出力基板70を介してスピーカ27からの音出力の制御を行なう等、各種の演出制御を行なう。

また、演出制御用CPU101は、スティックコントローラ122のトリガボタン125に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、トリガセンサ121から、入力ポート(図示せず)を介して入力する。また、演出制御用CPU101は、プッシュボタン120に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、プッシュセンサ124から、入力ポート(図示せず)を介して入力する。また、演出制御用CPU101は、スティックコントローラ122の操作桿に対する技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、傾倒方向センサユニット123から、入力ポート(図示せず)を介して入力する。また、演出制御用CPU101は、出力ポート(図示せず)を介してバイブレータ用モータ126に駆動信号を出力することにより、スティックコントローラ122を振動動作させる。

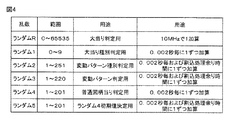

図4は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。

(1)ランダムR:大当りにするか否かを判定する当り判定用のランダムカウンタである。ランダムRは、10MHzで1ずつ更新され、0から加算更新されてその上限である65535まで加算更新された後再度0から加算更新される。(2)ランダム1(MR1):大当りの種類(種別、2R通常大当り、2R確変大当り、および、15R確変大当りのいずれかの種別)および大当り図柄を決定する(大当り種別判定用、大当り図柄決定用)。(3)ランダム2(MR2):変動パターンの種類(種別)を決定する(変動パターン種別判定用)。(4)ランダム3(MR3):変動パターン(変動時間)を決定する(変動パターン判定用)。(5)ランダム4(MR4):普通図柄に基づく当りを発生させるか否か決定する(普通図柄当り判定用)。(6)ランダム5(MR5):ランダム4の初期値を決定する(ランダム4初期値決定用)。

この実施の形態では、特定遊技状態である大当りとして、15R確変大当り、2R確変大当り、および、2R通常大当りという複数の種別が含まれている。したがって、大当り判定用乱数(ランダムR)の値に基づいて、大当りとする決定がされたときには、大当り種別判定用乱数(ランダム1)の値に基づいて、大当りの種別が、これらいずれかの大当り種別に決定される。さらに、大当りの種別が決定されるときに、同時に大当り種別判定用乱数(ランダム1)の値に基づいて、大当り図柄も決定される。したがって、ランダム1は、大当り図柄決定用乱数でもある。

また、変動パターンは、まず、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)を用いて変動パターン種別を決定し、変動パターン判定用乱数(ランダム3)を用いて、決定した変動パターン種別に含まれるいずれかの変動パターンに決定する。そのように、この実施の形態では、2段階の抽選処理によって変動パターンが決定される。変動パターン種別とは、複数の変動パターンをその変動態様の特徴にしたがってグループ化したものである。変動パターン種別には、1または複数の変動パターンが属している。

図5は、大当り判定テーブルおよび大当り種別判定テーブルを示す説明図である。図5(A)は、大当り判定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される大当り判定値が設定されているテーブルである。大当り判定テーブルには、通常状態(確変状態でない遊技状態、すなわち非確変状態)において用いられる通常時(非確変時)大当り判定テーブルと、確変状態において用いられる確変時大当り判定テーブルとがある。

通常時大当り判定テーブルには、図5(A)の左欄に記載されている各数値が大当り判定値として設定され、確変時大当り判定テーブルには、図5(A)の右欄に記載されている各数値が大当り判定値として設定されている。確変時大当り判定テーブルに設定された大当り判定値は、通常時大当り判定テーブルに設定された大当り判定値と共通の大当り判定値(通常時大当り判定値または第1大当り判定値という)に、確変時固有の大当り判定値が加えられたことにより、確変時大当り判定テーブルよりも多い個数(10倍の個数)の大当り判定値(確変時大当り判定値または第2大当り判定値という)が設定されている。これにより、確変状態には、通常状態よりも高い確率で大当りとする判定がなされる。

CPU56は、所定の時期に、乱数回路503のカウント値を抽出して抽出値を大当り判定用乱数(ランダムR)の値と比較するのであるが、大当り判定用乱数値が図5(A)に示すいずれかの大当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り(通常大当り、または、確変大当り)にすることに決定する。なお、図5(A)に示す「確率」は、大当りになる確率(割合)を示す。

図5(B),(C)は、ROM54に記憶されている大当り種別判定テーブルを示す説明図である。図5(B)は、遊技球が第1始動入賞口13に入賞したことに基づく保留記憶情報(第1保留記憶情報ともいう)を用いて大当り種別を決定する場合(第1特別図柄の変動表示が行なわれるとき)に用いる第1特別図柄大当り種別判定テーブル(第1特別図柄用)である。図5(C)は、遊技球が第2始動入賞口14に入賞したことに基づく保留記憶情報(第2保留記憶情報ともいう)を用いて大当り種別を決定する場合(第2特別図柄の変動表示が行なわれるとき)に用いる第2特別図柄大当り種別判定テーブルである。

図5(B)、および、図5(C)の特別図柄大当り種別判定テーブルのそれぞれは、変動表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、大当り種別判定用の乱数(ランダム1)に基づいて、大当りの種別を「第1確変大当り」および「第2確変大当り」のうちのいずれかに決定するとともに、大当り図柄を決定するために参照される。

図5(B)の第1特別図柄大当り種別判定テーブルには、ランダム1の値と比較される数値であって、「第1確変大当り」および「第2確変大当り」のそれぞれに対応した判定値(大当り種別判定値)が設定されている。図5(C)の第2特別図柄大当り種別判定テーブルには、ランダム1の値と比較される数値であって、「第1確変大当り」および「第2確変大当り」のそれぞれに対応した判定値(大当り種別判定値)が設定されている。

また、図5(B),(C)に示すように、大当り種別判定値は、第1特別図柄および第2特別図柄の大当り図柄を決定する判定値(大当り図柄判定値)としても用いられる。「第1確変大当り」に対応した判定値は、第1特別図柄および第2特別図柄の大当り図柄の「3」に対応した判定値としても設定されている。「第2確変大当り」に対応した判定値は、第1特別図柄および第2特別図柄の大当り図柄の「7」に対応した判定値としても設定されている。

このような大当り種別判定テーブルを用いて、CPU56は、大当り種別として、ランダム1の値が一致した大当り種別判定値に対応する種別を決定するともに、大当り図柄として、ランダム1の値が一致した大当り図柄を決定する。これにより、大当り種別と、大当り種別に対応する大当り図柄とが同時に決定される。

図5(B)の第1特別図柄大当り種別判定テーブルと、図5(C)の第2特別図柄大当り種別判定テーブルとでは、高確率状態となる大当りに決定される割合が同じであるが、第2特別図柄大当り種別判定テーブルの方が、第1特別図柄大当り種別判定テーブルよりも、大当り遊技状態におけるラウンド数が多い大当り(15ラウンドの大当りである第2確変大当り)が選択される割合が高い。したがって、第2特別図柄の方が第1特別図柄よりも、大当りとなったときに、大入賞口への入賞に関して遊技者にとって有利度合いが高い有利状態としての大当り遊技状態に制御される。

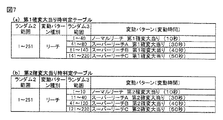

次に、図6および図7を用いて、遊技制御用マイクロコンピュータ560において、特別図柄および演出図柄の変動パターンを選択決定するために用いる変動パターンテーブルについて説明する。図6および図7は、変動パターンを決定するために用いる変動パターンテーブルを表形式で示す図である。

図6には、変動パターンテーブルとして、(a)に第1低確率はずれ時判定テーブル、(b)に第2低確率はずれ時判定テーブル、(c)に高確率はずれ時判定テーブルが示されている。図7には、変動パターンテーブルとして、(a)に第1確変大当り時判定テーブル、(b)に第2確変大当り時判定テーブルが示されている。図6(a)〜(c)および図7(a),(b)の各判定テーブルは、ROM54に記憶されており、遊技状態に応じて選択され、変動パターン種別および変動パターンを判定(決定)するために用いられる。

図6および図7に示す判定テーブルのそれぞれは、ランダム2と変動パターン種別との関係を示す変動パターン種別判定テーブルと、各変動パターン種別についてランダム3と各種別に属する変動パターンとの関係を示す変動パターン判定テーブルとを含む。

図6の各テーブルでの「変動パターン種別」または「変動パターン」の欄において、「通常」または「通常変動」は、リーチとならない通常変動パターンを示している。また、図6および図7の各テーブルでの「ノーマルリーチ」は、リーチ状態となったときに特に派手な演出を実行しないノーマルリーチの変動パターンを示している。「スーパーリーチ」は、リーチ状態となったときに特別な演出画像を表示するリーチ演出を行なう変動パターンを示している。

また、前述したように、「スーパーリーチ」は、「ノーマルリーチ」と比べて大当りとなるときに選択される割合が高く、大当りとなる信頼度が高い変動パターンである。

「はずれ」は、変動表示の最終的な表示結果が「はずれ」の表示結果となる変動パターンである。「第1確変大当り」は、変動表示の最終的な表示結果が「第1確変大当り」の表示結果となる変動パターンである。「第2確変大当り」は、変動表示の最終的な表示結果が「第2確変大当り」の表示結果となる変動パターンである。各変動パターンについては、変動時間が括弧書きで示されている。

これらの情報に基づいて、たとえば、「変動パターン」の欄に示された「スーパーリーチA はずれ」という変動パターンは、「はずれ表示結果となるスーパーリーチAの変動パターン」であることが示される。

図6および図7のテーブルで「ランダム2範囲」および「変動パターン種別」という記載がされた欄は、「ランダム2範囲」と「変動パターン種別」との関係を示す変動パターン種別判定テーブル部としての機能を示す欄である。たとえば、図6(a)を例にとれば、「通常」、「リーチ」というような複数の変動パターン種別のそれぞれに、ランダム2(1〜251)のすべての値が複数の数値範囲に分けて割振られている。たとえば、図6(a)を例にとれば、所定のタイミングで抽出したランダム2の値が1〜251の251個の数値のうちの「202〜251」という50個の数値に割振られた「リーチ」の判定値のいずれかの数値と合致すると、変動パターン種別として「リーチ」とすることが決定される。

また、図6および図7のテーブルで「ランダム3範囲」および「変動パターン」という記載がされた欄は、「ランダム3範囲」と「変動パターン」との関係を示す変動パターン判定テーブル部としての機能を示す欄である。変動パターン種別判定テーブルの各種別に対応して示されている変動パターンが、各種別に属する変動パターンである。たとえば、図6(a)を例にとれば、「リーチ」の種別に属する変動パターンは、「ノーマルリーチ はずれ」、「スーパーリーチA はずれ」、「スーパーリーチB はずれ」、および、「スーパーリーチC はずれ」である。

各変動パターン種別に対応する複数の変動パターンのそれぞれに、ランダム3(1〜220)のすべての値が、複数の数値範囲に分けて割振られている。たとえば、図6(a)を例にとれば、「リーチ」の変動パターン種別とすることが決定されたときに、所定のタイミングで抽出したランダム3の値に応じて、「ノーマルリーチ はずれ」、「スーパーリーチA はずれ」、「スーパーリーチB はずれ」、および、「スーパーリーチC はずれ」のうちから変動パターンが選択決定される。

ここで、スーパーリーチA〜Cのそれぞれは、リーチ状態に関連する演出態様および変動時間が異なるリーチ変動パターンである。

変動パターンの変動時間の長短の関係は、通常変動<ノーマルリーチ<スーパーリーチA<スーパーリーチB<スーパーリーチCというような関係となるように設定されている。したがって、リーチ状態とならない通常変動は、リーチ状態となる変動パターンと比べて変動時間が短く設定されている。また、リーチ状態となる変動パターンのうち、ノーマルリーチは、スーパーリーチの変動パターンと比べて変動時間が短く設定されている。

第1特別図柄または第2特別図柄について変動表示結果がはずれとなるときには、変動パターンを決定するために、次のように判定テーブルを選択する。非確変状態(低確率状態・非時短状態・低ベース状態)において、変動表示結果がはずれとなるときには、図6(a)の第1低確率はずれ時判定テーブル、または、図6(b)の第2低確率はずれ時判定テーブルを選択する。ただし、図6(b)の第2低確率はずれ時判定テーブルは、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)の終了後の特定回数(4回)における第2特別図柄の変動表示についてのみ選択可能である。一方、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)において、変動表示結果がはずれとなるときには、図6(c)の高確率状態はずれ時判定テーブルを選択する。

第1特別図柄および第2特別図柄については、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)において変動表示結果がはずれとなるときには、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)の終了後の通常状態(低確率状態・非時短状態・低ベース)での所定回数(4回)の変動表示を除き、基本的に、第1低確率はずれ時判定テーブルが選択される。そして、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)の終了後の特定回数(4回)のはずれ変動表示においては、第2低確率はずれ時判定テーブルが用いられる。

第2低確率はずれ時判定テーブルは、第1低確率はずれ時判定テーブルと比べて、リーチの変動パターン種別の選択割合が高く設定されている。これにより、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)の終了後における通常状態(低確率状態・非時短状態・低ベース)での特定回数(4回)の変動表示については、それ以降の通常状態での変動表示と比べて、リーチ状態となる割合が高くなるので、遊技者の大当りへの期待感を高めることができる。

高確率はずれ時判定テーブルは、第1低確率はずれ時判定テーブルおよび第2低確率はずれ時判定テーブルと比べて、通常変動の変動パターンが選択される割合が高く、かつ、通常変動の変動パターンの変動時間が短く設定されている。これにより、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)ではずれとなるときは、通常状態(低確率状態・非時短状態・低ベース)ではずれとなるときと比べて、変動表示が短い変動パターンが選択される割合が高くなり、変動時間の平均時間が短くなるので、変動時間が短くなる時短制御が行なわれることとなる。

なお、時短制御をするためには、通常変動の変動パターンだけでなく各リーチの変動パターンの変動時間についても、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)が、通常状態(低確率状態・非時短状態・低ベース)よりも変動時間が短くなるように変動時間を設定してもよい。また、時短制御をするためには、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)が、通常状態(低確率状態・非時短状態・低ベース)よりも変動時間の平均時間が短くなるのであれば、高確率はずれ時判定テーブルが、第1低確率はずれ時判定テーブルおよび第2低確率はずれ時判定テーブルと比べて、リーチの変動パターンが選択される割合が高くなるように設定(たとえば、各リーチの変動時間を通常状態よりも短く設定する等)してもよい。

また、表示結果がはずれとなるときの変動パターン種別および変動パターンの選択決定については、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とで、変動パターン種別選択用の数値範囲の割振り、および、変動パターンの選択用の数値範囲の割振りが異なる判定テーブルを用いるようにしてもよい。

また、第1特別図柄または第2特別図柄について変動表示結果が大当り表示結果となるときには、変動パターンを決定するために、次のように判定テーブルを選択する。

第1特別図柄および第2特別図柄のそれぞれについて変動表示結果が第1確変大当りとなるときには、図7(a)の第1確変大当り時判定テーブルを選択する。第1特別図柄および第2特別図柄のそれぞれについて変動表示結果が第2確変大当りとなるときには、図7(b)の第2確変大当り時判定テーブルを選択する。

第2確変大当りとなるときに選択される図7(b)の判定テーブルでは、第1確変大当りとなるときに選択される図7(a)の判定テーブルと比べて、ノーマルリーチが選択される割合が低く、スーパーリーチが選択される割合が高くなるようにデータが設定されている。これにより、第2確変大当りとなるときには、第1確変大当りとなるときと比べて、スーパーリーチのリーチ演出が行なわれる割合が高くなるので、スーパーリーチのリーチ演出が行なわれることにより、大当り遊技状態でのラウンド数が第1確変大当りよりも多く設定された第2確変大当りへの遊技者の期待感を高めることができる。

また、はずれとなるときに選択される図6(a)、図6(b)、および、図6(c)の判定テーブルでは、スーパーリーチの選択割合が、スーパーリーチA>スーパーリーチB>スーパーリーチCとなるような高低関係で選択されるようにデータが設定されている。一方、大当りとなるときに選択される図7(a)および図7(b)の判定テーブルでは、スーパーリーチの選択割合が、スーパーリーチA<スーパーリーチB<スーパーリーチCとなるような高低関係で選択されるようにデータが設定されている。これにより、大当りとなるときには、はずれとなるときと比べて、スーパーリーチの選択割合が異なるので、スーパーリーチの種類により、遊技者の大当りへの期待感を高めることができる。

また、第2確変大当りとなるときに選択される図7(b)の判定テーブルでは、第1確変大当りとなるときに選択される図7(a)の判定テーブルと比べて、スーパーリーチの選択割合が異なる(たとえば、スーパーリーチCの選択割合が高い)ので、スーパーリーチの種類により、ラウンド数が多い第2確変大当りへの遊技者の期待感を高めることができる。

図8は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図8においては、演出制御コマンドについて具体的なコマンドデータと、コマンドの名称およびコマンドの指定内容との関係が示されている。図8(A)には演出制御コマンドのうちの主なコマンドが示されている。図8(B)には図8(A)に示された表示結果先読みコマンドおよび変動パターン先読みコマンドの具体例が示されている。演出制御コマンドの遊技制御用マイクロコンピュータ560においては、図8に示すように、遊技制御状態に応じて、各種の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100へ送信する。

図8(A)に示すように、コマンド80XX(H)は、特別図柄の変動表示に対応して演出表示装置9において変動表示される演出図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド(変動パターンコマンド)である(それぞれ変動パターンXXに対応)。つまり、図6および図7に示された使用され得る変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定される変動パターンのそれぞれに対応する変動パターンコマンドがある。「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。したがって、演出制御用CPU101は、コマンド80XX(H)を受信すると、演出表示装置において演出図柄の変動表示を開始するように制御する。

コマンド8C01(H),8C02(H)は、大当りとするか否か、および大当り種別を示す表示結果指定コマンドである。

コマンド8D01(H)は、第1特別図柄の変動表示を開始することを示す第1図柄変動指定コマンドである。コマンド8D02(H)は、第2特別図柄の変動表示を開始することを示す第2図柄変動指定コマンドである。コマンド8F00(H)は、第1,第2特別図柄の変動を終了することを指定するコマンド(図柄確定指定コマンド)である。

コマンドA001(H),A002(H)は、第1確変大当り、第2確変大当りの大当り遊技状態の開始を指定する演出制御コマンド(大当り開始指定コマンド)である。

コマンドA1XX(H)は、XXで示す回数目(ラウンド)の大入賞口開放中の表示を示す演出制御コマンド(大入賞口開放中指定コマンド)である。大入賞口開放中指定コマンドはラウンドごとにそのラウンドを指定する値がEXTデータに設定されて送信されるので、ラウンドごとに異なる大入賞口開放中指定コマンドが送信される。コマンドA2XX(H)は、XXで示す回数目(ラウンド)の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマンド(大入賞口開放後指定コマンド)である。大入賞口開放後指定コマンドはラウンドごとにそのラウンドを指定する値がEXTデータに設定されて送信されるので、ラウンドごとに異なる大入賞口開放後指定コマンドが送信される。

コマンドA301,A302(H)は、大当り終了画面を表示すること、すなわち大当り遊技の終了を指定する演出制御コマンド(大当り終了指定コマンド)である。なお、大当り終了1,2指定コマンドは、「第1確変大当り」、「第2確変大当り」による大当り遊技を終了する場合に用いられる。

コマンドB000(H)は、遊技状態が通常状態であることを指定する演出制御コマンド(通常状態指定コマンド)である。コマンドB001(H)は、遊技状態が時短状態であることを指定する演出制御コマンド(時短状態指定コマンド)である。コマンドB002(H)は、遊技状態が確変状態であることを指定する演出制御コマンド(確変状態指定コマンド)である。

コマンドC0XX(H)は、第1保留記憶数がXXで示す数になったことを指定する演出制御コマンド(第1保留記憶数指定コマンド)である。コマンドC1XX(H)は、第2保留記憶数がXXで示す数になったことを指定する演出制御コマンド(第2保留記憶する指定コマンド)である。

コマンドC2XX(H)およびコマンドC3XX(H)は、始動入賞時に大当りとなるか否か、大当りの種別、および、変動パターン等の所定の判定結果を先読みして行なう入賞時判定結果の内容を示す演出制御コマンド(入賞時判定結果指定コマンド)である。このうち、コマンドC2XX(H)は、入賞時判定結果のうち、大当りとなるか否か、および、大当りの種別の判定結果を示す演出制御コマンド(表示結果先読みコマンド)である。また、コマンドC3XX(H)は、入賞時判定結果のうち、どのような変動パターンとなるかを示す演出制御コマンド(変動パターン先読みコマンド)である。これらの表示結果先読みコマンドおよび変動パターン先読みコマンドは、始動入賞が発生した際に送信されるコマンドである。遊技制御用マイクロコンピュータ100は、始動入賞発生時にランダム1〜ランダム3の乱数を抽出して保留記憶情報として格納するが、その際に併せてそれらの乱数を判定することによって、その保留情報に基づく変動の変動パターンや当り外れの結果を判定する。これを“先読み”と称する。遊技制御用マイクロコンピュータ100は、その先読み結果に基づいた示結果先読みコマンドおよび変動パターン先読みコマンドを演出制御基板80へ送信する。

図8(B)に示すように、表示結果先読みコマンドとしては、はずれであることを示す表示結果先読み1指定コマンド、第1確変大当りであることを示す表示結果先読み2指定コマンド、および、第2確変大当りであることを示す表示結果先読み3指定コマンドが含まれている。

図8(B)に示すように、変動パターン先読みコマンドとしては、通常時(非時短時)の通常変動であることを示す変動パターン先読み1指定コマンド、ノーマルリーチであることを示す変動パターン先読み2指定コマンド、スーパーリーチAであることを示す変動パターン先読み3指定コマンド、スーパーリーチBであることを示す変動パターン先読み4指定コマンド、および、スーパーリーチCであることを示す変動パターン先読み5指定コマンド、および、時短時の通常変動であることを示す変動パターン先読み6指定コマンドが含まれている。なお、変動パターン先読みコマンドとしては、詳細な変動パターンまでは先読みせずに、変動パターン種別を先読みし、先読みした変動パターン種別を指定する変動パターン種別先読み指定コマンドを送信するようにしてもよい。

図9は、遊技制御用マイクロコンピュータ560側での保留記憶に対応する乱数等のデータ(保留記憶情報)を保存する領域(保留記憶バッファ)の構成例を示す説明図である。

図9に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ560側において、第1保留記憶手段としての第1保留記憶バッファには、第1保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。また、第2保留記憶手段としての第2保留記憶バッファには、第2保留記憶数の上限値(この例では4)に対応した保存領域が確保されている。第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファは、RAM55に形成されている。第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファには、ハードウェア乱数であるランダムR(大当り判定用乱数)等のデータが記憶される。

このような第1保留記憶バッファにおいては、第1始動入賞口13への始動入賞に基づいて得られる大当り判定用乱数等の保留記憶データが記憶される。第2保留記憶バッファにおいては、第2始動入賞口14への始動入賞に基づいて得られる大当り判定用乱数等の保留記憶データに対応する判定結果保留記憶データが記憶される。

次に、パチンコ遊技機1の動作について説明する。パチンコ遊技機1においては、主基板31における遊技制御用マイクロコンピュータ560が予め定められたメイン処理を実行すると、所定時間(たとえば2ms)毎に定期的にタイマ割込がかかりタイマ割込処理が実行されることにより、各種の遊技制御が実行可能となる。

メイン処理においては、たとえば、必要な初期設定処理、通常時の初期化処理、通常時以外の遊技状態復旧処理、乱数回路設定処理(乱数回路503を初期設定)、表示用乱数更新処理(変動パターンの種別決定、変動パターン決定等の各種乱数の更新処理)、および、初期値用乱数更新処理(普通図柄当り判定用乱数発生カウンタのカウント値の初期値の更新処理)等が実行される。

図10は、タイマ割込処理を示すフローチャートである。タイマ割込が発生すると、CPU56は、図10に示すステップS(以下、単に「S」と示す)20〜S34のタイマ割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か(オン状態になったか否か)を検出する電源断検出処理を実行する(S20)。次いで、入力ドライバ回路58を介して、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号を入力し、それらの状態判定を行なう(スイッチ処理:S21)。

次に、CPU56は、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、普通図柄表示器10、第1特別図柄保留記憶表示器18a、第2特別図柄保留記憶表示器18b、普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行なう表示制御処理を実行する(S22)。第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8bおよび普通図柄表示器10については、S32,S33で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制御を実行する。

また、遊技制御に用いられる普通図柄当り判定用乱数および大当り種別判定用乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行なう(判定用乱数更新処理:S23)。CPU56は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行なう(初期値用乱数更新処理,表示用乱数更新処理:S24,S25)。

さらに、CPU56は、特別図柄プロセス処理を行なう(S26)。特別図柄プロセス処理では、第1特別図柄表示器8a、第2特別図柄表示器8b、および、大入賞口を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグにしたがって該当する処理を実行し、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

次いで、普通図柄プロセス処理を行なう(S27)。普通図柄プロセス処理では、CPU56は、普通図柄表示器10の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグにしたがって該当する処理を実行し、普通図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送出する処理を行なう(演出制御コマンド制御処理:S28)。さらに、CPU56は、たとえばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報等のデータを出力する情報出力処理を行なう(S29)。

また、CPU56は、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14aおよびカウントスイッチ23の検出信号に基づく賞球個数の設定等を行なう賞球処理を実行する(S30)。

この実施の形態では、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域(出力ポートバッファ)が設けられているのであるが、CPU56は、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域におけるソレノイドのオン/オフに関する内容を出力ポートに出力する(S31:出力処理)。

また、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄の演出表示を行なうための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する特別図柄表示制御処理を行なう(S32)。

さらに、CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行なうための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する普通図柄表示制御処理を行なう(S33)。また、CPU56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、S22において駆動信号を出力することによって、普通図柄表示器10における普通図柄の演出表示を実行する。

その後、割込許可状態に設定し(S34)、処理を終了する。以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は所定時間毎に起動されることになる。

図11は、特別図柄プロセス処理(S26)を示すフローチャートである。特別図柄プロセス処理では、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bおよび大入賞口を制御するための処理が実行される。特別図柄プロセス処理においては、始動口スイッチ通過処理を実行する(S311)。そして、内部状態に応じて、S300〜S307のうちのいずれかの処理を行なう。

S300〜S307の処理は、以下のような処理である。特別図柄通常処理(S300)は、変動表示の表示結果を大当りとするか否かの決定、および、大当りとする場合の大当り種別の決定等を行なう処理である。変動パターン設定処理(S301)は、変動パターンの決定および変動時間タイマの計時開始等の制御を行なう処理である。

表示結果指定コマンド送信処理(S302)は、演出制御用マイクロコンピュータ100に、表示結果指定コマンドを送信する制御を行なう処理である。特別図柄変動中処理(S303)は、変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過すると特別図柄停止処理にプロセスを進める処理である。特別図柄停止処理(S304)は、決定された変動パターンに対応する変動時間の経過が変動時間タイマにより計時されたときに第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおける変動表示を停止して停止図柄を導出表示させる処理である。

大入賞口開放前処理(S305)は、大当りの種別に応じて、特別可変入賞球装置20において大入賞口を開放する制御等を行なう処理である。大入賞口開放中処理(S306)は、大当り遊技状態中のラウンド表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行なう処理である。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、大入賞口開放前処理に移行する。また、全てのラウンドを終えた場合には、大当り終了処理に移行する。大当り終了処理(S307)は、大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行なわせるための制御等を行なう処理である。

図12は、S311の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。CPU56は、第1始動口スイッチ13aがオンしたか否かを確認する(S211)。第1始動口スイッチ13aがオンしていれば、CPU56は、第1保留記憶数が上限値に達しているか否か(具体的には、第1保留記憶数をカウントするための第1保留記憶数カウンタの値が4であるか否か)を確認する(S212)。第1保留記憶数が上限値に達していれば、S222に移行する。

第1保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第1保留記憶数カウンタの値を1増やす(S213)。

次に、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第1保留記憶バッファにおける保存領域に保存(格納)する処理を実行する(S214)。具体的に、S214の処理では、大当り判定用乱数(ランダムR)、大当り種別判定用乱数(ランダム1)、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)、および、変動パターン判定用乱数(ランダム3)が保存(格納)される。以下の保留記憶に関する説明に関しては、このように第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファに前述のような始動入賞に関する情報が記憶されることを「保留記憶される」と示す場合がある。

そして、CPU56は、確変状態であるか否かを判断するために、確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する(S214A)。確変フラグがセットされているときには、検出した始動入賞に基づく変動がその後実行されたときの変動表示結果を始動入賞時に予め判定する入賞時判定を行なう処理である入賞時演出処理を実行し(S215)、S216に進む。一方、確変フラグがセットされていないときには、入賞時演出処理を実行せずにS216に進む。このように、第1特別図柄の保留記憶情報については、確変状態(高確率状態)で入賞時演出処理が実行されず、通常状態(低確率状態)で入賞時演出処理が実行される。S216の入賞時演出処理においては、第1特別図柄の変動表示に関し、S214で記憶した各種乱数のデータに基づいて、図13に示すように、予め大当りとなるか否か、大当り種別、変動パターン種別、および変動パターンを判定する処理を実行する。なお、S214Aについては、高ベース状態であるか否かを確認して高ベース状態であることを条件としてS216(S215を実行せずに)に進むようにしてもよい。また、S214Aについては、大当り状態であるか否かを確認して大当り状態であることを条件としてS216(S215を実行せずに)に進むようにしてもよい。

次いで、CPU56は、第1始動入賞指定コマンドを送信する制御を行なう(S216)。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送信する場合には、CPU56は、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブル(予めROMにコマンド毎に設定されている)のアドレスをポインタにセットする。そして、演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブルのアドレスをポインタにセットして、演出制御コマンド制御処理(S29)において演出制御コマンドを送信する。

S211で第1始動口スイッチがオン状態でないと判定された場合、S212で第1保留記憶数が上限値に達していると判定された場合、または、S216で第1始動入賞指定コマンドを送信する制御を行なった後に、CPU56は、第2始動口スイッチ14aがオンしたか否かを確認する(S221)。第2始動口スイッチ14aがオンしていれば、CPU56は、第2保留記憶数が上限値に達しているか否か(具体的には、第2保留記憶数をカウントするための第2保留記憶数カウンタの値が4であるか否か)を確認する(S1222)。第2保留記憶数カウンタの値が4であれば、処理を終了する。

第2保留記憶数が上限値に達していなければ、CPU56は、第2保留記憶数カウンタの値を1増やす(S223)。次いで、CPU56は、乱数回路503やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、それらを、第2保留記憶バッファにおける保存領域に保存(格納)する処理を実行する(S224)。具体的に、S224の処理では、大当り判定用乱数(ランダムR)、大当り種別判定用乱数(ランダム1)、変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)、および、変動パターン判定用乱数(ランダム3)が保存(格納)される。

そして、CPU56は、検出した始動入賞に基づく変動がその後実行されたときの変動表示結果を始動入賞時に予め判定する入賞時判定を行なう処理である入賞時演出処理を実行する(S225)。このように、第2特別図柄の保留記憶情報については、第1特別図柄の保留記憶情報と異なり、確変状態(高確率状態)と、通常状態(低確率状態)との両方で入賞時演出処理が実行される。また、大当り遊技状態中においても、第2特別図柄の保留記憶情報について入賞時演出処理が実行される。S225の入賞時演出処理においては、第2特別図柄の変動表示に関し、S224で記憶した各種乱数のデータに基づいて、予め大当りとなるか否か、大当り種別、変動パターン種別、および変動パターンを判定する処理を実行する。次いで、CPU56は、第2始動入賞指定コマンドを送信する制御を行なう(S226)。

図13は、S215,S225の入賞時演出処理を示すフローチャートである。この実施形態の場合、入賞時演出処理は、低確率時は第1特別図柄に対応する第1保留記憶情報、および、第2特別図柄に対応する第2保留記憶情報の両方を対象として実行され、高確率時は第2特別図柄に対応する第2保留記憶情報のみを対象として実行される。

入賞時演出処理では、CPU56は、まず、S214,S224で抽出した最新の保留記憶情報の大当り判定用乱数(ランダムR)と図5(A)の左欄に示す通常時(低確率時)の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する(S230)。この実施の形態では、特別図柄および演出図柄の変動を開始するタイミングで、特別図柄通常処理において大当りとするか否か、および大当り種別を決定したり、変動パターン設定処理において変動パターン(変動パターン種別の決定も含む)を決定したりするのであるが、それとは別に、遊技球が第1始動入賞口13または第2始動入賞口14に始動入賞したタイミングで、その始動入賞に基づく変動表示が開始される前に、入賞時演出処理を実行することによって、予め大当りとなるか否か、および、大当りの種別、変動パターンを先読み判定する。そのようにすることによって、演出図柄の変動表示が実行されるより前に予め変動表示結果や変動パターンを予測し、後述するように、入賞時の判定結果に基づいて、演出制御用CPU101によって演出図柄の変動表示中に大当りとなること(大当りとなる可能性)を予告する先読み予告を実行する。

演出図柄の変動表示中には、リーチ演出とは異なり、例えば所定の演出画像を表示することや、メッセージとなる画像表示や音声出力等のように、演出図柄の変動表示動作とは異なる演出動作により、演出図柄の変動表示状態がリーチ状態となる可能性があること、スーパーリーチによるリーチ演出が実行される可能性があること、または、変動表示結果が「大当り」となる可能性があること等を、遊技者に予め告知するための予告演出が実行されることがある。

予告演出のうちには、先読み予告(先読み予告演出ともいう)と呼ばれる予告演出が含まれている。先読み予告は、変動表示結果が「大当り」となる可能性等が予告される対象(予告対象)となる変動表示が実行されるより前に、演出態様に応じて変動表示結果が「大当り」となる可能性を予告する予告演出である。予告演出のうちには、先読み予告とは異なり、予告対象となる変動表示が開始された後に実行が開始される変動表示中予告も含まれている。

なお、低ベース状態中は第1特別図柄のみを対象として先読み予告を実行可能とし、高ベース状態中は第2特別図柄のみを対象として先読み予告を実行するようにしてもよい。また、低ベース状態中および高ベース状態中のそれぞれにおいて、第1特別図柄の変動表示および第2特別図柄の変動表示の両方を対象として先読み予告を実行可能とするようにしてもよい。

大当り判定用乱数(ランダムR)が通常時(低確率時)の大当り判定値と一致しなければ(S230のN)、CPU56は、遊技状態が確変状態(高確率状態)であることを示す確変フラグがセットされているか否かを確認する(S231)。確変フラグがセットされていれば、変動回数カウンタ値(大当り遊技状態の終了時に確変状態での特別図柄の変動表示回数を計数するために図17のS158により「0」にセットされ、変動表示が実行されるごとに図16のS140により+1更新される計数手段)に、現在の第2特別図柄の保留記憶数(第2保留記憶数)を加算して得られる保留記憶数(以下、演算保留記憶数という)が、100以下であるか否かを判断する(S233)。つまり、S233では、現在の状態が、はずれ変動表示100回まで継続する確変状態の継続中であるか終了後であるかが判断される。

S233で用いられる演算保留記憶数は、現在の確変状態の開始後、現在の第2保留記憶情報に基づいて実行されると予想される変動回数を示す情報である。この演算保留記憶数は、現在の保留記憶情報に基づく変動表示が、現在の確変状態中と現在の確変状態終了後とのどちらで実行されるかを予測するために用いられる情報である。つまり、この実施の形態のパチンコ遊技機1においては、確変状態では高ベース状態となることにより第2保留記憶情報(第2特別図柄の保留記憶情報)が頻繁に生じ得ること、および、第2保留記憶情報が、第1保留記憶情報(第1特別図柄の保留記憶情報)よりも優先的に変動表示に用いられることを考慮し、現在の第2保留記憶数を用いて、現在の保留記憶情報に基づく変動表示が、現在の確変状態中と現在の確変状態終了後とのどちらで実行されるかを予測することが可能である。なお、現在の第2保留記憶数だけでなく第1保留記憶数も含めて、現在の保留記憶情報に基づく変動表示が、現在の確変状態中と現在の確変状態終了後とのどちらで実行されるかを予測するようにしてもよい。

S233で演算保留記憶数が100以下でないとき(101以上であるとき)は、後述するS236に進む。一方、S233で、演算保留記憶数が100以下であるときは、最新の第2保留記憶情報が現在の確変状態中に実行されることが予測でき、実際の変動表示時において確変状態(高確状態)で大当り判定がされると認められる。したがって、演算保留記憶数が100以下であるときは、現在の第2保留記憶情報のランダムRの値と、図5(A)の右欄に示す確変時の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する(S234)。

S230またはS234で大当り判定用乱数(ランダムR)が大当り判定値と一致した場合に、CPU56は、S214,S224で抽出した大当り種別決定用乱数(ランダム1)に基づいて大当りの種別を判定する(S240)。この場合、CPU56は、第2始動入賞口14への始動入賞があったとき(S225の入賞時演出処理を実行する場合)に、図5(C)に示す大当り種別判定テーブル(第2特別図柄用)を用いて大当り種別が「第1確変大当り」と「第2確変大当り」とのいずれとなるかを判定する。なお、非確変状態において第1始動入賞口13への始動入賞があったとき(S215で入賞時演出処理を実行する場合)の大当りについては、5(B)に示す大当り種別判定テーブル(第1特別図柄用)を用いて大当り種別が「第1確変大当り」と「第2確変大当り」とのいずれとなるかが判定される。

次に、CPU56は、大当り種別の判定結果に応じたEXTデータを表示結果先読みコマンドに設定する処理を行なう(S241)。たとえば、「第1確変大当り」となると判定した場合に、CPU56は、「第1確変大当り」となることを示すEXTデータを表示結果先読みコマンドに設定する処理を行なう。また、「第2確変大当り」となると判定した場合に、CPU56は、「第2確変大当り」となることを示すEXTデータを表示結果先読みコマンドに設定する処理を行なう。これにより、表示結果先読みコマンドが出力される。

次に、CPU56は、変動開始時に決定される変動パターンを予測するために、S240での大当り種別の判定結果に応じて、図6(a)の第1確変大当り時判定テーブルまたは図6(b)の第2確変大当り時判定テーブルを選択する(S242)。そして、CPU56は、S214,S224で抽出した変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)、変動パターン判定用乱数(ランダム3)に基づき、S242で選択した判定テーブルを用いて、変動開始時に決定される変動パターンを判定する(S243)。具体的には、S242で選択した判定テーブルにおける変動パターン種別判定テーブル部のデータを参照することによって、ランダム2に基づいて変動パターン種別を決定する。そして、S242で選択した判定テーブルにおける変動パターン判定テーブル部のうち前述のように決定した変動パターン種別に関するデータを参照することによって、ランダム3に基づいて変動パターンを決定する。

そして、CPU56は、S243での判定結果に応じたEXTデータを変動パターン先読みコマンドに設定する処理を行ない(S244)、処理を終了する。これにより、変動パターン先読みコマンドが出力される。

また、前述のS234で大当り判定用乱数(ランダムR)が確変時の大当り判定値と一致しないときは、確変状態中での変動開始時にはずれ表示結果となる決定がされるときであると予測できるので、変動開始時に決定される変動パターンを予測するために、図6(c)の高確率はずれ時判定テーブルを選択し(S235)、S238に進む。

また、前述のS233で演算保留記憶数が100以下でないとき(101以上であるとき)は、最新の第2保留記憶情報が現在の確変状態終了後に実行されることが予測でき、実際の変動表示時において非確変状態(低確率状態)で大当り判定がされると予測される。また、確変状態終了後に変動表示が実行される第2保留情報においては、最新の第2保留記憶情報の前に、大当りとなる保留記憶情報が含まれている場合と、含まれていない場合とがある。

本実施の形態では、大当りとなるときには必ず確変状態となるので、確変状態終了後に変動表示が実行される第2保留記憶情報のうち、最新の第2保留記憶情報の前に大当りとなる保留記憶情報が含まれている場合には、当該最新の第2保留記憶情報に基づく変動表示は、確変状態において大当り判定および変動パターン判定が実行されることとなる。一方、確変状態終了後に変動表示が実行される第2保留記憶情報のうち、最新の第2保留記憶情報の前に大当りとなる保留記憶情報が含まれていない場合には、当該最新の第2保留記憶情報に基づく変動表示は、非確変状態(低確率状態)において大当り判定および変動パターン判定が実行されることとなる。

本実施の形態では、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)の終了後の通常状態(低確率状態・非時短状態・低ベース)での特定回数(4回)の変動表示について、基本的に、低確率状態での大当り判定および変動パターン決定が行なわれることとなる。しかし、確変状態の終了後4回の変動表示が実行されるまでの保留記憶情報に大当りと判定される保留記憶情報が含まれているときには、前述のように当該保留記憶情報の後の保留記憶情報に基づく変動表示が確変状態で実行されることとなるので、大当りと判定される保留記憶情報の後の保留記憶情報については、高確率状態での大当り判定および変動パターン反対が行なわれるべきである。

したがって、前述のS233で演算保留記憶数が100以下でないとき(101以上であるとき)は、確変状態の終了後4回の変動表示が実行されるまでの保留記憶情報について、遊技状態に応じた大当り判定および変動パターン判定を決定するために、第2保留記憶情報について、最新の保留記憶情報より前の保留記憶情報内にランダムRの値と、大当り判定値(図5(A)の左欄に示す通常時の大当り判定値とが一致するもの(確変状態終了後の通常状態において大当りと判定されるもの)があるか否かを確認する(S236)。

S236により保留記憶情報内に大当り判定値があるときは、現在の確変状態の終了後に新たに開始される確変状態中で大当り判定がされるときであると予測できるので、S234に進み、最新の第2保留記憶情報のランダムRの値と、図5(A)の右欄に示す確変時の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する(S234)。これにより、このような場合の保留記憶情報について確変状態ではずれとなるときには、変動開始時に決定される変動パターンを予測するために、図6(c)の高確率はずれ時判定テーブルが選択されることとなる。一方、S236により保留記憶情報内に大当り判定値がないときは、現在の確変状態の終了後の非確変状態での変動開始時にはずれ表示結果となる決定がされるときであると予測できるので、変動開始時に決定される変動パターンを予測するために、図6(b)の第2低確率はずれ時判定テーブルを選択し、S238に進む。なお、S236による保留記憶情報内に大当り判定値があるか否かの判断には実行しないようにしてもよい。

また、前述したS231で確変フラグがセットされていないときには、第1保留記憶情報および第2保留記憶情報のそれぞれについて、図6(a)の第1低確率はずれ時判定テーブルを選択し、S238に進む。S238において、CPU56は、はずれを示すEXTデータを表示結果先読みコマンドに設定する処理を行なう(S238)。これにより、表示結果先読みコマンドが出力される。

次に、CPU56は、変動開始時に決定される変動パターンを予測するために、S232,S235,またはS237で選択された判定テーブルを用いて、S214,S224で抽出した変動パターン種別判定用乱数(ランダム2)、変動パターン判定用乱数(ランダム3)に基づき、変動開始時に決定される変動パターンを判定する(S239)。具体的には、選択された判定テーブルにおける変動パターン種別判定テーブル部のデータを参照することによって、ランダム2に基づいて変動パターン種別を決定する。そして、選択された判定テーブルにおける変動パターン判定テーブル部のうち前述のように決定した変動パターン種別に関するデータを参照することによって、ランダム3に基づいて変動パターンを決定する。

そして、CPU56は、S239での判定結果に応じたEXTデータを変動パターン先読みコマンドに設定する処理を行ない(S244)、処理を終了する。これにより、変動パターン先読みコマンドが出力される。

なお、大当り遊技状態中は、図16のS134に示すように確変状態フラグがリセットされているので確変状態ではないが、大当り遊技状態(第1確変大当り、第2確変大当り)の終了後には確変状態となる。したがって、このような確変状態ではない大当り遊技状態中に発生した保留記憶情報は、当該大当り遊技状態の終了後の確変状態において図14のS60により大当り判定がされる。これにより、このような大当り遊技状態中に発生した保留記憶情報に関する先読み予告の整合性を図るために、図13の大当り演出処理においては、S231において確変フラグがセットされていないと判定されたときに、特別図柄プロセスフラグの値を確認することに基づいて現在が大当り遊技状態中であるか否かを確認する処理を行ない、大当り遊技状態中であればS234に進むことにより、表示結果について確変状態での先読み判定をするようにしてもよい。

図14は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理(S300)を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において、CPU56は、第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファに保留記憶データがあるかどうかを確認する(S51)。第1保留記憶バッファおよび第2保留記憶バッファのどちらにも保留記憶データがない場合には、処理を終了する。

第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファに保留記憶データがあるときには、CPU56は、第2保留記憶バッファの方に保留記憶データがあるか否か確認する(S52)。第2保留記憶バッファに保留記憶データがあれば、特別図柄ポインタ(第1特別図柄について特別図柄プロセス処理を行なっているのか第2特別図柄について特別図柄プロセス処理を行なっているのかを示すフラグ)に「第2」を示すデータを設定する(S53)。一方、第2保留記憶バッファに保留記憶データがなければ、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータを設定する(S54)。

この実施の形態では、以下、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータが設定されたか「第2」を示すデータが設定されたかに応じて、第1特別図柄表示器8aにおける第1特別図柄の変動表示と、第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の変動表示とを、共通の処理ルーチンを用いて実行する。特別図柄ポインタに「第1」を示すデータが設定されたときには、第1保留記憶バッファに記憶された保留記憶データに基づいて、第1特別図柄表示器8aにおける第1特別図柄の変動表示が行なわれる。一方、特別図柄ポインタに「第2」を示すデータが設定されたときには、第2保留記憶バッファに記憶された保留記憶データに基づいて、第2特別図柄表示器8bにおける第2特別図柄の変動表示が行なわれる。

S52〜S54の制御により、第2保留記憶バッファ内に第2保留記憶のデータが1つでも存在すれば、その第2保留記憶のデータに基づいた第2特別図柄表示器8bの変動表示が、第1保留記憶のデータに基づいた第1特別図柄表示器8aの変動表示に優先して実行される。つまり、第2特別図柄の変動表示を開始するための第2の開始条件は、第1特別図柄の変動表示を開始するための第1の開始条件よりも優先的に成立する。したがって、第1特別図柄および第2特別図柄の両方に対応する保留記憶データがあるときには、第2特別図柄の方が第1特別図柄よりも優先して変動表示が実行される。

次いで、CPU56は、RAM55において、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読出してRAM55の保留記憶バッファに格納する(S55)。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶バッファにおける第1保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読出してRAM55の保留記憶バッファに格納する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合には、第2保留記憶バッファにおける第2保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読出してRAM55の保留記憶バッファに格納する。

そして、CPU56は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、各保存領域の内容をシフトする(S56)。具体的には、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、第1保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、第1保留記憶バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。また、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合に、第2保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し、かつ、第2保留記憶バッファにおける各保存領域の内容をシフトする。

すなわち、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合に、RAM55の第1保留記憶バッファにおいて第1保留記憶数=n(n=2,3,4)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第1保留記憶数=n−1に対応する保存領域に格納する。また、特別図柄ポインタが「第2」を示す場合に、RAM55の第2保留記憶バッファにおいて第2保留記憶数=n(n=2,3,4)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第2保留記憶数=n−1に対応する保存領域に格納する。

よって、各第1保留記憶数(または、各第2保留記憶数)に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第1保留記憶数(または、第2保留記憶数)=1,2,3,4の順番と一致するようになっている。

RAM55に形成され合算保留記憶数を計数する合計保留記憶数カウンタのカウント値を1減算する(S57)。なお、CPU56は、カウント値が1減算される前の合算保留記憶数カウンタの値をRAM55の所定の領域に保存する。

また、CPU56は、減算後の特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタの値に基づいて、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行なう(S59)。この場合、特別図柄ポインタに「第1」を示す値が設定されている場合には、CPU56は、第1保留記憶数指定コマンドを送信する制御を行なう。また、特別図柄ポインタに「第2」を示す値が設定されている場合には、CPU56は、第2保留記憶数指定コマンドを送信する制御を行なう。

特別図柄通常処理では、最初に、第1始動入賞口13を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータすなわち第1特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第1」を示すデータ、または第2始動入賞口14を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータすなわち第2特別図柄を対象として処理を実行することを示す「第2」を示すデータが、特別図柄ポインタに設定される。そして、特別図柄プロセス処理における以降の処理では、特別図柄ポインタに設定されているデータに応じた処理が実行される。よって、S300〜S307の処理を、第1特別図柄を対象とする場合と第2特別図柄を対象とする場合とで共通化することができる。

次いで、CPU56は、保留記憶バッファからランダムR(大当り判定用乱数)を読出し、大当り判定モジュールを実行する(S60)。なお、この場合、CPU56は、始動口スイッチ通過処理のS214や始動口スイッチ通過処理のS224で抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファに予め格納した大当り判定用乱数を読出し、大当り判定を行なう。大当り判定モジュールは、予め決められている大当り判定値(図5参照)と大当り判定用乱数とを比較し、それらが一致したら大当りとすることに決定する処理を実行するプログラムである。すなわち、大当り判定の処理を実行するプログラムである。

大当り判定の処理では、遊技状態が確変状態(高確率状態)の場合は、遊技状態が非確変状態(通常遊技状態)の場合よりも、大当りとなる確率が高くなるように構成されている。具体的には、予め大当り判定値の数が多く設定されている確変時大当り判定テーブル(ROM54における図5(A)の右側の数値が設定されているテーブル)と、大当り判定値の数が確変時大当り判定テーブルよりも少なく設定されている通常時大当り判定テーブル(ROM54における図5(A)の左側の数値が設定されているテーブル)とが設けられている。そして、CPU56は、遊技状態が確変状態であるか否かを確認し、遊技状態が確変状態であるときは、確変時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行ない、遊技状態が通常遊態や時短状態であるときは、通常時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行なう。すなわち、CPU56は、大当り判定用乱数(ランダムR)の値が図5(A)に示すいずれかの大当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当りとすることに決定する。大当りとすることに決定した場合には(S60のY)、S71に移行する。なお、大当りとするか否か決定するということは、大当り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、特別図柄表示器における停止図柄を大当り図柄とするか否か決定するということでもある。

なお、現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、確変フラグがセットされているか否かにより行なわれる。確変フラグは、遊技状態を確変状態に移行するときにセットされ、確変状態を終了するときにリセットされる。具体的に、確変フラグは、大当り遊技を終了する処理(図11のS307)においてセットされ、その後、次回の大当りが決定されたという条件が成立したとき、または、大当り遊技状態の終了後に100回のはずれ変動表示が実行されたときに、特別図柄の変動表示を終了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。

大当り判定用乱数(ランダムR)の値がいずれの大当り判定値にも一致しなければ(S60のN)、後述するS75に進む。

S60において大当り判定用乱数(ランダムR)の値がいずれかの大当り判定値に一致すればCPU56は、大当りであることを示す大当りフラグをセットする(S71)。なお、大当りフラグは、大当り遊技が終了するときにリセットされる。そして、大当り種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、図5(B)の第1特別図柄大当り種別判定用テーブルおよび図5(C)の第2特別図柄大当り種別判定用テーブルのうち、いずれかのテーブルを選択する(S72)。具体的に、CPU56は、特別図柄ポインタが「第1」を示している場合には、図5(B)に示す第1特別図柄大当り種別判定用テーブルを選択する。また、CPU56は、特別図柄ポインタが「第2」を示している場合において、図5(C)の第2特別図柄大当り種別判定用テーブルを選択する。

次いで、CPU56は、始動口スイッチ通過処理で抽出し第1保留記憶バッファや第2保留記憶バッファに予め格納した大当り種別判定用乱数を読出し、S72で選択した大当り種別判定テーブルを用いて、保留記憶バッファに格納された大当り種別判定用の乱数(ランダム1)の値と一致する値に対応した大当り種別および大当り図柄を決定する(S73)。

図5(B),(C)に示すように、第1特別図柄および第2特別図柄については、大当り種別ごとに大当り図柄が異なるように大当り種別と大当り図柄との関係が設定されており、大当り種別と大当り図柄とが同時に決定されるので、大当り図柄と、大当り種別に応じた遊技制御との対応関係が単純化するため、遊技制御の複雑化を防ぐことができる。

また、CPU56は、決定した大当りの種別を示す大当り種別データをRAM55における大当り種別バッファに設定する(S74)。たとえば、大当り種別が「第1確変大当り」の場合には、大当り種別データとして「01」が設定される。大当り種別が「第2確変大当り」の場合には、大当り種別データとして「02」が設定される。

次いで、CPU56は、特別図柄の停止図柄を設定する(S75)。具体的には、大当りフラグがセットされていない場合には、はずれ図柄となる「−」を特別図柄の停止図柄として設定する。大当りフラグがセットされている場合には、大当り種別の決定結果に応じて、S73により決定された大当り図柄を特別図柄の停止図柄に設定する。すなわち、大当り種別が「第1確変大当り」に決定されたときには「3」を特別図柄の停止図柄に設定する。大当り種別が「第2確変大当り」に決定した場合には「7」を特別図柄の停止図柄に決定する。

そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理(S301)に対応した値に更新する(S76)。

図15は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理(S301)を示すフローチャートである。

変動パターン設定処理において、CPU56は、大当りフラグがセットされているか否か確認する(S91)。

S91で大当りフラグがセットされているときは、S74で記憶された大当り種別データに基づいて、大当りが第1確変大当りであるか否かを確認する(S92)。第1確変大当りであるときは、図7(a)の第1確変大当り時判定テーブルを選択し(S93)、S114に進む。一方、大当りが第1確変大当りでないときは、消去法的に、大当りが第2確変大当りであるときなので、図7(b)の第2確変大当り時判定テーブルを選択し(S94)、S114に進む。

また、S91で大当りフラグがセットされていないとき、すなわち、表示結果がはずれになるときは、確変フラグがセットされているか否かを確認する(S95)。確変フラグがセットされているときは、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)であるので、図6(c)の高確率はずれ時判定テーブルを選択し(S96)、S114に進む。一方、確変フラグがセットされていないときは、特定回数変動フラグがセットされているか否かを確認する(S97)。特定回数変動フラグは、確変状態となってから101回以上という特定回数の変動表示が実行されるときにセットされるフラグであり、後述する図16のS146によりセットされる。

S97で特定回数変動フラグがセットされていないときは、第1特別図柄および第2特別図柄について、通常状態(低確率状態・非時短状態・低ベース)のうち、100回の変動表示が実行されたことによる確変状態の終了後における特定回数(4回)の変動表示が実行される期間以外の状態であるので、前述のように、図6(a)の第1低確率はずれ時判定テーブルを選択し、S114に進む。一方、S97で特定回数変動フラグがセットされているときは、通常状態(低確率状態・非時短状態・低ベース)のうち、100回の変動表示が実行されたことによる確変状態の終了後における特定回数(4回)の変動表示が実行される期間の状態である。このときは、第2特別図柄の変動表示時であるか否かを確認する(S99)。第2特別図柄の変動表示時であるときは、前述のように、図6(b)の第2低確率はずれ時判定テーブルを選択し、S114に進む。一方、第2特別図柄の変動表示時でないとき(第1特別図柄の変動表示時であるとき)は、前述のように、図6(a)の第1低確率はずれ時判定テーブルを選択し、S114に進む。なお、S99を実行せずにS97から直接S100に進むようにすることで、第1特別図柄についても前述の特定回数の変動表示が実行されるときは、リーチ変動パターンの選択割合が向上した第2低確率時はずれテーブルを使用して変動パターンを決定するようにしてもよい。

このように、変動表示を行なう前には、遊技状態に応じて、変動パターン種別および変動パターンを決定するために使用するテーブルとして、前述したような判定テーブルの選択条件に基づいて、図6および図7に示される判定テーブルのうちいずれかが変動パターンテーブルとして選択される。

次いで、S114において、CPU56は、今回の変動表示に対応する保留記憶バッファ(第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファ)からランダム2(変動パターン種別判定用乱数)を読出し、S93,S94,S96,S98,またはS100の処理で選択した判定テーブルにおける変動パターン種別判定テーブル部のデータを参照することによって、ランダム2の値に応じて、変動パターン種別を複数種類のうちのいずれかに決定する(S114)。

次いで、CPU56は、今回の変動表示に対応する保留記憶バッファ(第1保留記憶バッファまたは第2保留記憶バッファ)からランダム3(変動パターン判定用乱数)を読出し、S93,S94,S96,S98,またはS100の処理で選択した判定テーブルにおいて、変動パターン判定テーブル部におけるS114で決定した変動パターン種別に対応するデータを参照し、ランダム3の値に応じて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する(S115)。

次いで、決定した変動パターンに対応する演出制御コマンド(変動パターンコマンド)を、演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行なう(S116)。

また、特別図柄の変動を開始する(S117)。たとえば、S32の特別図柄表示制御処理で参照される特別図柄に対応した開始フラグをセットすることにより、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bにおいて、前述のように変動表示を開始させる。特別図柄ポインタに「第1」を示すデータが設定されている場合には第1特別図柄表示器8aでの第1特別図柄の変動表示を開始させ、特別図柄ポインタに「第2」を示すデータが設定されている場合には第2特別図柄表示器8bでの第2特別図柄の変動表示を開始させる。また、RAM55に形成されている変動時間タイマに、選択された変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する(S118)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を表示結果指定コマンド送信処理(S302)に対応した値に更新する(S119)。

前述した表示結果指定コマンド送信処理(S302)においては、CPU56が、決定されている大当りの種類、または、はずれに応じて、表示結果を指定する表示結果1指定〜表示結果3指定コマンドのいずれかの演出制御コマンド(図8参照)を送信する制御を行なう。

また、前述した特別図柄変動中処理(S303)においては、CPU56は、変動時間タイマを1減算し、変動時間タイマがタイムアウトしたら、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止処理(S304)に対応した値に更新し、特別図柄停止処理に進む。

なお、変動パターン設定処理においては、変動表示をする各特別図柄の保留記憶数が所定数以上であるときと、所定数未満であるときとで変動パターン種別の選択割合が異なるように設定された変動パターンテーブルを用いて変動パターンを選択することにより、変動表示をする各特別図柄の保留記憶数が所定数(たとえば、2)以上であるときには、各特別図柄の保留記憶数が所定数未満であるときと比べて、変動時間が短縮される保留数短縮制御を実行するようにしてもよい。たとえば、保留記憶数が所定数未満であるときに用いる第1の変動パターンテーブルと、保留記憶数が所定数以上であるときに用いる第2の変動パターンテーブルとを設け、第2の変動パターンテーブルの方が第1の変動パターンテーブルよりも選択される変動パターンの変動時間の平均値が短いようにデータを設定する。そして、変動パターン設定処理において変動パターンを選択するときに、各特別図柄の保留記憶数が所定数以上であるか否かを確認し、保留記憶数が所定数未満であるときには、第1の変動パターンテーブルを用いて変動パターンを決定し、保留記憶数が所定数以上であるときには、第2の変動パターンテーブルを用いて変動パターンを決定すればよい。このような保留数短縮制御が行なわれれば、保留記憶情報を早期に消化することができ、無駄な始動入賞の発生を抑制するとともに、早期に大当り遊技状態を発生させることが可能となる。なお、このような保留数短縮制御は、第1特別図柄の保留記憶情報数と、第2特別図柄の保留記憶情報数とを合算した合算保留記憶数を算出し、当該合算保留記憶数が特定数(たとえば、3)以上であることを条件として実行するようにしてもよい。

このような保留数短縮制御を実行する場合には、先読み予告と実際の変動表示時の変動表示との整合性を確実化するために、たとえば、保留数短縮制御が実行されるか否かに関わらず、リーチ変動パターン等の特定の変動パターンについて、ランダム2(変動パターン種別判定用乱数)およびランダム3(変動パターン判定用乱数)に基づいて同じ変動パターンが決定されるように変動パターンテーブルのデータを設定しておき、当該特定の変動パターンを対象として、先読み予告を実行可能とする制御を行なうようにすればよい。なお、変動パターン先読みコマンドとして、詳細な変動パターンまでは先読みせずに、変動パターン種別を先読みし、先読みした変動パターン種別を指定する変動パターン種別先読み指定コマンドを送信する場合には、リーチ変動パターン等の特定の変動パターンについて、前述のようにランダム3を用いることなく、ランダム2(変動パターン種別判定用乱数)に基づいて同じ変動パターン種別が決定されるように変動パターンテーブルのデータを設定しておき、当該特定の変動パターンを対象として、先読み予告を実行可能とする制御を行なうようにすればよい。

図16は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理(S304)を示すフローチャートである。

特別図柄停止処理において、CPU56は、S32の特別図柄表示制御処理で参照される終了フラグをセットして特別図柄の変動表示を終了させ、第1特別図柄表示器8aまたは第2特別図柄表示器8bに停止図柄を導出表示する制御を行なう(S131)。なお、特別図柄ポインタに「第1」を示すデータが設定されている場合には第1特別図柄表示器8aでの第1特別図柄の変動を終了させ、特別図柄ポインタに「第2」を示すデータが設定されている場合には第2特別図柄表示器8bでの第2特別図柄の変動を終了させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する図柄確定指定コマンドをセットする(S132)。これにより、図柄確定指定コマンドが図10のS28において、演出制御用マイクロコンピュータ100に送信される。そして、大当りフラグがセットされているか否かを判定し(S133)、大当りフラグがセットされていない場合には、S139に移行する。

大当りフラグがセットされている場合に、CPU56は、大当り発生時の大当り確率・ベース状態をRAM55に記憶する(S133)。そして、確変フラグおよび時短フラグのうちセットされているフラグをリセットし(S134)、演出制御用マイクロコンピュータ100に、決定された大当りの種別に応じて、大当り開始1指定コマンドと、大当り開始2指定コマンド(大当り開始指定コマンド)とのいずれかを送信するための処理をする(S135)。

なお、大当りとすることが決定されたときは、遊技状態の区切りとしてS134により確変フラグおよび時短フラグがリセットされ、後述するように大当り終了処理(S307)で確変フラグおよび時短フラグがセットされるが、この実施の形態では、大当り種別として確変状態および時短状態となる大当りのみが選択され、大当り遊技終了後に必ず確変状態および時短状態となるので、大当り発生時に既に確変フラグおよび時短フラグがセットされているとき(確変状態での大当り発生時)には、S134による確変フラグおよび時短フラグのリセットはしなくてもよい。また、S134で確変フラグおよび時短フラグがリセットされるときには、大当り発生時には制御状態を一旦通常状態に戻すために、演出制御用マイクロコンピュータ100に通常状態指定コマンドを送信する制御を行なうようにしてもよい。

次に、大入賞口制御タイマに、大当り表示時間(大当りが発生したことをたとえば、演出表示装置9において報知する時間)に相当する値を設定する(S136)。以降、大入賞口開放前処理(S305)において、大入賞口制御タイマが1減算されて、0になると大入賞口が開放されてラウンドが開始される。また、大当り遊技状態での大入賞口を開放するために、実行する大当りの種別に応じてROM54に記憶されている開放パターンデータを参照し、開放回数(たとえば、第1確変大当りでは7回、第2確変大当りでは15回)、開放時間(たとえば、29秒)、ラウンド間のインターバル時間(たとえば、5秒)等の開放態様を示すデータを所定の記憶領域にセットする(S137)。大当り遊技状態では、このような開放態様に基づいて大入賞口が開放される。そして、特別図柄プロセスフラグを大入賞口開放前処理(S305)に対応した値に更新する(S138)。以降、大入賞口開放前処理において、大入賞口制御タイマが1減算されて、0になると大入賞口が開放されてラウンドが開始される。

前述のS133により大当りフラグがセットされていないと判断された場合、CPU56は、確変フラグ(S154でセットされる)、または、特定回数変動フラグ(S146でセットされる)がセットされているか否か確認する(S139)。特定回数変動フラグは、100回のはずれ変動表示実行により終了する確変状態の終了後の特定回数(たとえば、4回)の変動表示が行なわれる期間中であることを示す(セットされる)フラグである。S139でいずれのフラグもセットされていないときは、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理に対応した値に更新し(S149A)、処理を終了する。

一方、S139でいずれかのフラグがセットされているときは、大当り遊技状態の終了後の特別図柄(第1,第2特別図柄の)の変動表示回数を計数する変動回数カウンタの値を+1する加算更新処理を行なう(S140)。これにより、確変状態、または、確変状態終了後の特定期間(4回のはずれ変動表示が実行される期間)において、特別図柄の変動表示回数が計数される。

次に、確変フラグがセットされているか否か確認する(S141)。確変フラグがセットされていないとき(消去法的に特定回数変動フラグがセットされているとき)には、後述するS147に進む。一方、確変フラグがセットされているときは、変動回数カウンタの値が100になったか否かを確認する(S142)。

S142で、変動回数カウンタの値が100になっていないとき、すなわち確変状態が継続しているときには、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理に対応した値に更新し(S149A)、処理を終了する。一方、S142で、変動回数カウンタの値が100になっているとき、すなわち確変状態の終了条件が成立したときには、確変フラグおよび時短フラグをリセットする(S143、S144)。これにより、確変状態(時短状態服務)において、はずれとなる変動表示が所定回数(100回)実行されたときには、高確高ベース状態が終了し、低確低ベース状態に移行する。そして、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に対して通常状態指定コマンドを送信する制御を行なう(S145)。次に、確変状態終了後の特定回数の変動表示が実行される状態であることを示すために、特定回数特定回数変動フラグをセットし(S145)、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理に対応した値に更新して(S149A)、処理を終了する。

なお、特別図柄停止処理において、変動回数カウンタとしては、確変状態の変動表示回数を計数する確変時変動回数計数手段と、確変状態終了後の特定回数の変動表示回数を計数する特定変動回数計数手段とに兼用される計数手段を例示したが、これに限らず、確変時変動回数計数手段としての第1のカウンタと、特定変動回数計数手段としての第2のカウンタとを別に設けてもよい。その場合には、第1のカウンタが、確変状態開始時にセットされた所定回数(100回)を変動表示実行ごとに減算更新するものであり、カウント値が0になると確変状態を終了させる処理を行なうようにしてもよい。また、第2のカウンタが、確変状態終了時にセットされた特定回数(4回)を変動表示実行ごとに減算更新するものであり、カウント値が0になると特定回数が終了したと判断する処理を行なうようにしてもよい。

変動表示の結果、大当りとなるときには、大入賞口開放前処理(S305)、大入賞口開放中処理(S306)、および、大当り終了処理(S307)が実行されることにより、大当り遊技状態に制御される。

図17は、特別図柄プロセス処理における大当り終了処理を示すフローチャートである。大当り終了処理において、CPU56は、大当り終了処理が実行される前にセットされた大入賞口制御タイマの値を1減算する(S151)。そして、CPU56は、大入賞口制御タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当り終了時間が経過したか否か確認する(S152)。経過していなければ処理を終了する。一方、経過していれば、大当りフラグをリセットする(S153)。

次に、確変フラグをセットする(S154)。これにより高確率状態に制御される。また、時短フラグをセットする(S155)。これにより時短状態に制御される。このように、第1確変大当りおよび第2確変大当りの大当り遊技状態の終了後には、確変状態および時短状態に制御されることとなる。また、この実施の形態では、時短フラグがセットされていると、高ベース状態に制御される。たとえば、時短フラグがセットされているときには、普通図柄プロセス処理(S27)において、前述したような高ベース状態にする制御が行なわれる。これにより、第1確変大当りおよび第2確変大当りの大当り遊技状態の終了後には、確変状態、時短状態、および、高ベース状態に制御されることとなる。

そして、変動回数カウンタに初期値「0」をセットし、変動回数カウンタによる変動表示回数の計数を開始する(S156)。

また、確変フラグをセットしたことに対応して、確変状態指定コマンドを送信する(S157)。これにより、演出制御用マイクロコンピュータ100においては、確変状態となっていることを認識する。また、時短フラグをセットしたことに対応して、時短状態指定コマンドを送信する(S158)。これにより、演出制御用マイクロコンピュータ100においては、時短状態となっていることを認識する。そして、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理(S300)に対応した値に更新し(S159)、処理を終了する。

なお、大当り遊技状態の終了後に高確高ベース状態以外の状態(低確低ベース状態、低確高ベース状態、高確低ベース状態)に制御する複数の大当りの種別のうちから大当り種別を選択する例では、大当りフラグをセットした後に、選択された大当り種別に対応して、確変フラグと時短フラグとをセットするかしないかを選択すればよい。

次に、演出制御手段としての演出制御用マイクロコンピュータ100の動作を説明する。図18は、演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)が実行する演出制御メイン処理を示すフローチャートである。

演出制御用CPU101は、電源が投入されると、演出制御メイン処理の実行を開始する。演出制御メイン処理では、まず、RAM領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔(たとえば、2ms)を決めるためのタイマの初期設定等を行なうための初期化処理を行なう(S701)。その後、演出制御用CPU101は、タイマ割込フラグの監視(S702)を行なうループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用CPU101は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。演出制御メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用CPU101は、そのフラグをクリアし(S703)、以下の演出制御処理を実行する。

また、演出制御基板80の側では、所定時間が経過する毎に発生するタイマ割込みとは別に、主基板31から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込みは、たとえば主基板31からの演出制御INT信号がオン状態となることにより発生する割込みである。演出制御用CPU101は、演出制御INT信号がオン状態となることによる割込みに対応して、たとえば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割込み処理では、I/Oに含まれる入力ポートのうちで、中継基板77を介して主基板31から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドとなる制御信号を取込む。このとき取込まれた演出制御コマンドは、たとえば演出制御基板80に搭載されたRAMにおける演出制御バッファ設定部に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。一例として、演出制御コマンドが2バイト構成である場合には、1バイト目(MODE)と2バイト目(EXT)を順次に受信して演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用CPU101は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。

演出制御処理において、演出制御用CPU101は、まず、演出制御コマンド受信用バッファに格納されている各種の演出制御コマンドを読出し、受信した演出制御コマンドを解析し、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行なう(コマンド解析処理:S704)。

この実施の形態では、始動入賞時受信コマンドバッファを構成するデータが、演出制御バッファ設定部の所定領域に記憶される。始動入賞時受信コマンドバッファは、第1保留記憶情報に対応するデータを記憶する第1保留記憶用バッファと、第2保留記憶情報に対応するデータを記憶する第2保留記憶用バッファとを含む。第1保留記憶用バッファおよび第2保留記憶用バッファの各々は、保留記憶数の最大値(例えば「4」)に対応した格納領域(バッファ番号「1」〜「4」に対応した領域)が設けられている。

第1始動入賞口や第2始動入賞口への始動入賞があったときには、第1始動入賞指定コマンド、第2始動入賞指定コマンド、表示結果先読みコマンド、変動パターン先読みコマンド、第1保留記憶数指定コマンド、第2保留記憶数指定コマンド等のコマンドが、主基板31から演出制御基板80へと送信される。

演出制御用CPU101は、始動入賞時に送信されるコマンドを受信したときに、第1始動入賞指定コマンドと第2始動入賞指定コマンドとのいずれであるかに基づいて、第1保留記憶情報に関するデータであるか、第2保留記憶情報に関するデータであるかを判断することにより、第1保留記憶用バッファと第2保留記憶用バッファとに振分け、始動入賞時に受信した順番で表示結果先読みコマンドおよび変動パターン先読みコマンドを、始動入賞時受信コマンドバッファの空き領域に格納していく。これにより、第1保留記憶情報に関しては、コマンド受信が正常に行なわれれば、第1保留記憶用バッファのバッファ番号「1」〜「4」のそれぞれに対応する格納領域にコマンドが格納されていく。また、第2保留記憶情報に関しては、コマンド受信が正常に行なわれれば、第2保留記憶用バッファのバッファ番号「1」〜「4」のそれぞれに対応する格納領域にコマンドが格納されていく。

第1保留記憶用バッファおよび第2保留記憶用バッファのそれぞれに格納されているコマンドは、第1特別図柄または第2特別図柄に対応して演出図柄の変動表示を開始する毎に、第1保留記憶用バッファおよび第2保留記憶用バッファのうち、変動表示を行なう特別図柄に対応するバッファにおいて、1つ目の格納領域(バッファ番号「1」に対応した領域)に格納されているものから削除され、以降の記憶内容がシフトされる。

次いで、演出制御用CPU101は、演出制御プロセス処理を行なう(S705)。演出制御プロセス処理では、S704で解析した演出制御コマンドの内容にしたがって演出表示装置9での演出図柄の変動表示等の各種演出を行なうために、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態(演出制御プロセスフラグ)に対応した処理を選択して演出制御を実行する。

次いで、演出図柄の停止図柄決定用乱数および各種演出内容の選択決定用乱数(先読み予告判定用の乱数等)等の各種乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する乱数更新処理を実行する(S706)。また、第1保留記憶表示部18cおよび第2保留記憶表示部18dの表示状態の制御を行なう保留記憶表示制御処理を実行する(S707)。その後、S702に移行する。

演出制御基板80の側においては、左演出図柄(左図柄)決定用の乱数値SR1−1、中演出図柄(中図柄)決定用の乱数値SR1−2、右演出図柄(右図柄)決定用の乱数値SR1−3、所定の演出パターン決定用の乱数値SR2、および、先読み予告判定用の乱数値SR3等の複数種類の乱数値を生成するための数値データがカウント可能に制御される。なお、演出効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。

このような乱数SR1−1〜SR3のそれぞれは、演出制御用マイクロコンピュータ100においてソフトウェアによりカウント値を更新するランダムカウンタのカウントにより生成されるものであり、それぞれについて予め定められた対応付けられた範囲内でそれぞれ巡回更新され、それぞれについて定められたタイミングで抽出されることにより乱数として用いられる。

このような演出制御メイン処理が実行されることにより、演出制御用マイクロコンピュータ100では、遊技制御用マイクロコンピュータ560から送信され、受信した演出制御コマンドに応じて、演出表示装置9、各種ランプ、および、スピーカ27等の演出装置を制御することにより、遊技状態に応じた各種の演出制御が行なわれる。

たとえば、演出制御用マイクロコンピュータ100においては、変動パターンコマンドを受信したときに、演出図柄の変動表示を開始させ、図柄確定指定コマンドを受信したときに、演出図柄の変動表示を停止させる。変動表示は、各変動パターンコマンドに対応する変動時間で実行されるように制御される。また、演出図柄の停止図柄は、表示結果指定コマンドに基づいて、はずれとなるか、大当りとなるかの判別、および、大当りとなるときの大当り種別の判別を行なうことに基づいて決定する。

たとえば、第1確変大当りまたは第2確変大当りとなるときには、左,中,右の図柄を乱数SR1−1を用いて同じ図柄に決定することにより、大当り種別に対応して予め定められた大当り表示結果(ゾロ目の表示結果)が決定される。たとえば、第1確変大当りとなるときには、第1確変大当りを想起させるような大当り図柄の組合せ(たとえば、左,中,右演出図柄が「2,2,2」というようないずれかの偶数図柄が揃った図柄の組合せ)を選択決定する。また、第2確変大当りとなるときには、第2確変大当りを想起させるような大当り図柄の組合せ(たとえば、左,中,右演出図柄が「7,7,7」というようないずれかの奇数図柄が揃った図柄の組合せ)を選択決定する。

また、はずれとなるときには、乱数SR1−1〜SR1−3を用いて、ゾロ目とならない左,中,右の演出図柄の組合せをはずれ表示結果としてランダムに決定する。ただし、はずれとなるときにおいて、変動パターンコマンドがリーチとなることを指定するコマンドであるときには、左,右の図柄を乱数SR1−1を用いて同じ図柄に決定することにより、変動表示中において左,右の図柄が揃ったリーチ図柄を形成することが可能なはずれ表示結果(リーチはずれ表示結果)を決定する。変動パターンコマンドがリーチとならない(通常変動となる)ことを指定するコマンドであるときには、乱数SR1−1〜SR1−3を用いて、変動表示中において左,右の図柄が揃ったリーチ図柄を形成しないようなはずれ表示結果(非リーチはずれ表示結果)を決定する。

また、変動パターンコマンドにおいてノーマルリーチが指定されたときには、ノーマルリーチに対応したリーチ演出が行なわれる。さらに、変動パターンコマンドにおいてスーパーリーチが指定されたときには、各スーパーリーチの種類に対応したリーチ演出が行なわれる。

図19は、図18に示された演出制御メイン処理における演出制御プロセス処理(S705)を示すフローチャートである。

図19に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)は、後述する先読み予告処理において先読み予告判定(先読み予告を実行するか否かの判定)をしていない新たな保留記憶表示(新たに受信したコマンドによる保留記憶情報)があるか否かを、第1保留記憶用バッファおよび第2保留記憶用バッファに記憶されたデータに基づいて、確認する(S790)。

未だ先読み予告判定をしていない新たな保留記憶情報表示がないときは、現在の演出制御プロセスの進行状況に応じて、後述するS800〜S807のいずれかを実行する。一方、先読み予告判定をしていない新たな保留記憶情報表示があるときは、先読み予告処理(S791)を実行した後、S800〜S807のいずれかを実行する。なお、S790においては、新たな保留記憶情報に関する演出制御コマンドを受信したか否かを確認して、受信したときに先読み予告処理(S791)を実行するようにしてもよい。

演出制御プロセス処理において、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値に応じてS800〜S807のうちのいずれかの処理を行なう。各処理においては、以下のような処理を実行する。なお、演出制御プロセス処理では、演出表示装置9の表示状態が制御され、演出図柄の変動表示が実現されるが、第1特別図柄の変動に同期した演出図柄の変動表示に関する制御も、第2特別図柄の変動に同期した演出図柄の変動表示に関する制御も、一つの演出制御プロセス処理において実行される。

変動パターンコマンド受信待ち処理(S800):遊技制御用マイクロコンピュータ560から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する処理等を行なう処理である。変動パターンコマンドを受信していれば、演出図柄変動開始処理に移行する。

演出図柄変動開始処理(S801):演出図柄(演出図柄)の変動表示が開始されるように制御するための処理である。

演出図柄変動中処理(S802):変動パターンを構成する各変動状態(変動速度)の切替えタイミングを制御する処理等を行なう処理である。

演出図柄変動停止処理(S803):演出図柄(演出図柄)の変動表示を停止し、変動表示の表示結果(最終停止図柄)を導出表示する制御を行なう処理である。

大当り表示処理(S804):変動時間の終了後、演出表示装置9に大当りの発生を報知するためのファンファーレ演出を表示する制御等の表示制御を行なう処理である。

ラウンド中処理(S805):ラウンド中の表示制御を行なう処理である。ラウンド終了条件が成立したときに、最終ラウンドが終了していなければ、ラウンド後処理に移行し、最終ラウンドが終了していれば、大当り終了処理に移行する。

ラウンド後処理(S806):ラウンド間の表示制御を処理である。ラウンド開始条件が成立したら、ラウンド中処理に移行する。

大当り終了演出処理(S807):演出表示装置9において、大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行なう処理である。

図20は、演出表示装置9における先読み予告の表示例を示す表示画面図である。図20においては、先読み予告の表示例を説明するために、(A)に通常表示態様例、(B)に先読み予告表示態様例がそれぞれ示されている。先読み予告は、第1保留記憶表示部18cおよび第2保留記憶表示部18dにおいて同様の演出態様で実行可能である。図20においては、第2保留記憶表示部18dにおいて先読み予告が行なわれる例を説明する。

図20(A)に示すように、保留記憶表示は、基本的に、丸形状よりなる通常保留記憶画像M1が保留記憶数分表示されることにより行なわれる。図20(A)では、保留記憶数が4個である例が示されている。先読み予告は、図20(B)に示すように、先読み予告対象とされた保留記憶情報を通常保留記憶画像M1とは異なる星形状よりなる先読み予告画像M2で表示することにより行なわれる。

この実施の形態における先読み予告は、先読み予告対象とされた保留記憶情報(4個目の保留記憶情報)を、図20(A)のように通常保留記憶画像M1で一旦表示し、所定期間経過後に、図20(B)のように先読み予告画像M2に変更する演出をすることにより行なわれる。

なお、先読み予告の演出としては、先読み予告対象とされた保留記憶情報として、通常保留記憶画像M1を一旦表示することなく、先読み予告画像M2を直接的に表示するようにしてもよい。また、先読み予告の演出としては、保留記憶表示の画像の形状を変更せずに画像色を変更するようにしてもよい。また、先読み予告の演出としては、保留記憶表示の画像自体を変更せずに、先読み予告対象とされた保留記憶情報の画像に、キャラクタ画像等の所定の画像を付随させる表示を行なうようにしてもよい。また、先読み予告の演出としては、先読み予告対象とされた保留記憶情報の画像から離れた位置に、何番目の保留記憶情報が先読み予告対象であるかを特定する画像を表示するようにしてもよい。

また、先読み予告の演出としては、先読み予告対象とされた保留記憶情報を特定する演出以外の演出として、先読み予告対象とされた保留記憶情報による変動表示が実行される前の所定回数の変動表示において、キャラクタ画像等の所定の予告画像を連続的に表示する連続予告を実行するようにしてもよい。

また、先読み予告の演出としては、先読み予告画像を複数種類設け、大当りとなる期待度の大きさに基づいて先読み予告画像が選択的に表示されるようにしてもよい。たとえば、先読み予告画像として、大当り表示結果となることが決定されているときに選択される割合が高い第1の先読み予告画像と、リーチはずれ表示結果となることが決定されているときに選択される割合が高い第2の先読み予告画像とを設け、演出制御用マイクロコンピュータ100により、表示結果に応じて、いずれの先読み予告画像を表示するかを選択する所定を行なうようにしてもよい。このようにすれば、表示される先読み予告画像の種類により、遊技の興趣を向上させることができる。

次に、先読み予告処理において、先読み予告を実行するか否かを判定するために用いられる先読み予告判定テーブルを説明する。

図21は、先読み予告判定テーブルを表形式で示す図である。先読み予告判定テーブルは、演出制御基板80のROM102に記憶されている。先読み予告判定テーブルは、新たに生じた保留記憶情報を先読み予告対象として先読み予告を実行するか否かを決定する場合に用いられる。

新たに生じた保留記憶情報が、リーチはずれの変動パターンで変動表示が実行されるものであるときには、図21(a)のリーチはずれ時先読み予告判定テーブルを用いて先読み予告を実行するか否かが判定される。また、新たに生じた保留記憶情報が、第1確変大当りまたは第2確変大当りであるときには、図21(b)の大当り時先読み予告判定テーブルを用いて先読み予告を実行するか否かが判定される。新たに生じた保留記憶情報が、非リーチはずれの変動パターンで変動表示が実行されるときには、先読み予告を実行するか否かが判定されない。

リーチはずれ時先読み予告判定テーブルおよび大当り時先読み予告判定テーブルのそれぞれでは、先読み予告あり(実行する)と、先読み予告なし(実行しない)とのそれぞれに、先読み予告判定用の乱数SR3(1〜100の数値範囲)の値が割振られている。先読み予告判定用の乱数SR3については、説明を明確化するために、割振られた個数が各テーブルに示されている。

リーチはずれ時先読み予告判定テーブルでは、先読み予告なしの方が、先読み予告ありよりも選択される割合が高くなるようにデータが設定されている。また、大当り時先読み予告判定テーブルでは、先読み予告ありの方が、先読み予告なしよりも選択される割合が高くなるようにデータが設定されている。

このように、先読み予告が実行されるときには、遊技者にとって大当りとなる期待度が高いと感じられるリーチ状態となる変動パターンでの変動表示が実行されるので、遊技者の大当りへの期待感を高めることができる。また、大当り時先読み予告判定テーブルの方がリーチはずれ時先読み予告判定テーブルよりも先読み予告を実行する決定をする割合が高いので、先読み予告が実行されるときには、遊技者の大当りへの期待感をより一層高めることができる。

また、変動表示結果が大当り表示結果となるときだけでなく、リーチ状態となるはずれ表示結果となるときにも、先読み予告が実行される可能性があるので、先読み予告が実行される頻度を高めることができ、演出の面白み、および、遊技の興趣を向上させることができる。

なお、先読み予告を実行するか否かの判定は、変動表示結果が大当り表示結果となるときにのみ行なうようにしてもよい。また、先読み予告を実行するか否かの判定は、変動表示結果が非リーチはずれとなるときにも行なうようにしてもよい。そして、変動表示結果が非リーチはずれとなるときにも先読み予告を実行するか否かの判定を行なうときには、表示結果がリーチはずれとなるときよりも、先読み予告ありを選択する割合が低くなるようにはずれ非リーチ時先読み予告判定テーブルのデータを設定すればよい。このようにすれば、先読み予告が実行される頻度をより一層高めることができる。

図22は、先読み予告処理を示すフローチャートである。先読み予告処理において、演出制御用CPU101は、演出表示装置9において保留記憶表示が実行されているが、未だ先読み予告判定がされていない保留記憶表示について、保留記憶表示が実行されてからの経過時間を所定のタイマ(図示省略)により計時し、その経過時間が所定時間(たとえば、2秒間)を経過したか否かを確認する(S711)。ここで、未だ先読み予告判定がされていない保留記憶表示は、S707の保留記憶表示制御処理において、事前に表示する制御が行なわれている。

所定時間となっていないときには処理を終了する。一方、所定時間となったときには、その新たな保留記憶表示の表示結果が大当り表示結果(第1確変大当り,第2確変大当り)となる保留記憶情報であるか否かを、第1保留記憶用バッファまたは第2保留記憶用バッファにおける対象保留記憶情報のデータ(表示結果先読みコマンドのデータ)を参照することにより確認する(S712)。

S712で大当り表示結果となる保留記憶情報であると判断したときは、先読み予告判定用の乱数SR3を抽出し、図21(b)の大当り時先読み予告判定テーブルを用いて、SR3の抽出値に基づいて先読み予告を実行するか否かを判定し(S713)、S716に進む。一方、S712で大当り表示結果とならないものであると判断したときは、その新たな保留記憶表示がリーチはずれの変動パターンで変動表示がされる保留記憶情報であるか否かを、第1保留記憶用バッファまたは第2保留記憶用バッファにおける対象保留記憶情報のデータ(変動パターン先読みコマンドのデータ)を参照することにより確認する(S714)。

S714でリーチはずれの変動パターンで変動表示がされる保留記憶情報であると判断したときは、先読み予告判定用の乱数SR3を抽出し、図21(a)のリーチはずれ時先読み予告判定テーブルを用いて、SR3の抽出値に基づいて先読み予告を実行するか否かを判定し(S715)、S716に進む。一方、S714でリーチはずれの変動パターンで変動表示がされる保留記憶情報ではないと判断したときは、処理を終了する。これにより、非リーチはずれの変動パターンで変動表示がされる保留記憶情報については、先読み予告判定が行なわれず、先読み予告が実行されない。

S713またはS714による先読み予告判定がされた保留記憶情報については、第1保留記憶用バッファおよび第2保留記憶用バッファにおける対応する格納領域に先読み予告判定済を示す予告判定済データが付加される。前述したS711では、このような予告判定済データが付加されているか否かを確認することにより、未だ先読み予告判定がされていない保留記憶表示であるか否かが判断されるのである。

S716では、S713またはS715での先読み予告判定の結果、先読み予告を実行する判定がされたか否かを確認する(S716)。S716で先読み予告を実行する判定がされなかった(先読み予告を実行しない判定がされた)と判断されたときは、処理を終了する。これにより、先読み予告を実行しない判定がされたときには、先読み予告が実行されない。一方、S716で先読み予告を実行する判定がされたと判断されたときは、先読み予告対象とされた新たな保留記憶表示について、図20に示すような通常保留記憶画像M1を用いた通常表示態様から読み予告画像M2を用いた先読み予告表示態様に変更する表示制御をし、処理を終了する。先読み予告を実行する判定がされたときには、図20に示すような先読み予告表示態様で先読み予告が実行される。

なお、図21に示す先読み予告判定テーブルでは、リーチはずれのときに先読み予告を実行可能とする例を示したが、非リーチはずれのときにも先読み予告を所定の割合で実行可能とするようにしてもよい。たとえば、非リーチはずれのときに先読み予告判定をするための非リーチはずれ時先読み予告判定テーブルを設ける。この判定テーブルにおいては、リーチはずれのときよりも、先読み予告ありと判定される割合が低くなるようにデータが設定される。そして、先読み予告処理において、新たな保留記憶表示の表示結果が非リーチはずれとなるときに、このような非リーチはずれ時先読み予告判定テーブルを用いて先読み予告を実行するか否かを決定すればよい。このようにすれば、先読み予告が実行される頻度をより一層高めることができる。

また、先読み予告対象とされた保留記憶情報として、通常保留記憶画像M1を一旦表示することなく、先読み予告画像M2を直接的に表示する先読み予告演出を行なうときには、S711を実行せずに、S712以降の処理を実行することで先読み予告を実行するか否かを決定して、先読み予告を実行すればよい。

以上に説明した第1実施形態によれば、確変状態終了後の特定回数(4回)の低確率状態において、図15のS100に示すように、図6(b)の第2低確率はずれ判定時短状態判定テーブルが選択されることよりリーチ状態となる変動パターンが選択される割合が高くなることで、それ以外の低確率状態よりも、図22のS715により先読み予告を実行する決定をする割合が高くなるので、確変状態に制御されているときに、変動表示が低確率状態の遊技状態において実行されると判定された保留記憶情報について、確変状態の終了が近づいた状況で高い割合で先読み予告が実行されるため、確変状態の終了間際に遊技者の期待感を高めることができ、確変状態中に行なわれる先読み予告に関して、遊技の興趣を向上させることができる。

また、図13の入賞時演出処理においては、S231,S233に示すように、第2特別図柄の保留記憶情報に対して、確変状態に制御されているときに、判定対象の保留記憶情報に基づく変動表示が確変状態が開始されてから何回目の変動表示に該当するかを特定することに応じて、判定対象の保留記憶情報に基づく変動表示が確変状態で実行されるか否かが判定されるので、確変状態中に行なわれる先読み予告のために行なう表示結果の判定が不安定になるのを防ぐことができる。

また、この実施の形態では、特別遊技状態が、特定表示結果にすると決定される確率が高い高確率状態としての確変状態であるので、特別遊技状態中に行なわれる予告演出に関する遊技の興趣をより一層向上させることができる。

また、この実施の形態では、図13の入賞時演出処理において、S236,S234に示すように、保留記憶情報において、大当りとなる保留記憶情報が含まれているときに、当該保留記憶情報より後に記憶された保留記憶情報について、当該保留記憶情報に基づく変動表示が確変状態において実行されると判定されるので、特別遊技状態中に行なわれる先読み予告に関する遊技の興趣をより一層向上させることができる。

また、この実施の形態では、図21に示すように、変動表示においてリーチ状態となるか否かの判定結果に基づいても、先読み予告が実行可能となり、図15の変動パターン設定処理のS97,S99,S100に示すように、100回の変動表示が実行されて確変状態が終了した後における変動表示について、当該確変状態終了後における特定回数の変動表示の方が、当該特定回数の変動表示が終了した後の変動表示よりも高い割合でリーチ状態となる変動パターンが決定されるので、リーチ状態となる変動表示が実行される頻度が高まることで、先読み予告に対応して実際に大当りになるかも知れないと遊技者に思わせることができるようになり、遊技の興趣をより一層向上させることができる。

[第2実施形態]

次に、第2実施形態を説明する。第2実施形態では、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)の終了後の特定回数(4回)において実行される第2特別図柄の保留記憶情報について、演出制御用マイクロコンピュータ100の側で先読み予告の実行割合を高くする制御例を説明する。第2実施形態では、第1実施形態と異なる部分を主に説明する。

図23は、第2実施形態によるリーチはずれ時先読み予告判定テーブルを表形式で示す図である。第2実施形態では、リーチはずれ時先読み予告判定テーブルとして、前述の確変状態終了後の特定回数(4回)以外の状態で用いられる図23(a)のような第1リーチはずれ時先読み予告判定テーブルと、前述の確変状態終了後の特定回数(4回)の状態で用いられる図23(b)のような第2リーチはずれ時先読み予告判定テーブルとが選択的に用いられる。

第2リーチはずれ時先読み予告判定テーブルの方が、第1リーチはずれ時先読み予告判定テーブルよりも先読み予告を実行する決定をする割合が高く設定されている。また、第2リーチはずれ時先読み予告判定テーブルは、図21に示すような大当り時先読み予告判定テーブルよりも先読み予告を実行する決定をする割合が低く設定されている。

第2実施形態では、たとえば、図22の先読み予告処理において、S714でリーチはずれの変動パターンで変動表示がされる保留記憶情報であると判断したときに、S715の代わりに、新たな保留記憶表示が確変状態終了後の特定回数(4回)の状態で行なわれるか否かを確認する処理を行なう。そして、特定回数の状態で行なわれないときは、図23(a)の第1リーチはずれ時先読み予告判定テーブルを用いて、SR3の抽出値に基づいて先読み予告を実行するか否かを判定する。一方、特定回数の状態で行なわれるときは、図23(b)の第2リーチはずれ時先読み予告判定テーブルを用いて、SR3の抽出値に基づいて先読み予告を実行するか否かを判定する。

新たな保留記憶表示が確変状態終了後の特定回数(4回)の状態で行なわれるか否かは、演出制御用マイクロコンピュータ100において、確変状態の終了時に送信される通常状態指定コマンドを受信してから何回の変動表示が実行されたかを所定のカウンタにより計数し、その計数値に基づいて判断すればよい。また、遊技制御用マイクロコンピュータ560から、変動表示を実行するときに、当該特定回数の状態であることを指定するコマンドを送信し、演出制御用マイクロコンピュータ100で当該コマンドにより特定回数の状態であることが指定された変動表示が何回実行されたかを特定のカウンタにより計数し、その計数値に基づいて判断してもよい。

このように演出制御用マイクロコンピュータ100において、新たな保留記憶表示が確変状態終了後の特定回数(4回)の状態で行なわれるか否かに応じて先読み予告判定テーブルを使分ける制御を実行するときに、遊技制御用マイクロコンピュータ560の側では、第1実施形態のように、確変状態終了後の特定回数(4回)の低確率状態と、確変状態終了後の特定回数(4回)以外の状態での低確率状態とで変動パターンテーブルを使い分ける制御は実行してもよく、実行しなくてもよい(たとえば、低確率状態では、一律に同じ変動パターンテーブルを使用してもよい)。

このように、第2実施形態によれば、確変状態終了後の特定回数(4回)の低確率状態において、それ以外の低確率状態よりも先読み予告を実行する決定をする割合が高くなるので、確変状態に制御されているときに、変動表示が低確率状態の遊技状態において実行されると判定された保留記憶情報について、高い割合で先読み予告が実行されるため、第1実施形態と同様に、確変状態中に行なわれる先読み予告に関して、遊技の興趣を向上させることができる。

また、前述したような非リーチはずれのときにも先読み予告を所定の割合で実行可能とする制御を行なうときには、第2実施形態に示したようなリーチはずれのときと同様に、非リーチはずれの変動表示に関して、確変状態終了後の特定回数(4回)の低確率状態において、それ以外の低確率状態よりも先読み予告を実行する決定をする割合が高くなるようにする制御を実行してもよい。

[第3実施形態]

次に、第3実施形態を説明する。第3実施形態では、確変状態(高確率状態・時短状態・高ベース)の終了後の特定回数(4回)において実行される第1特別図柄の保留記憶情報について、変動表示結果を始動入賞時に予め判定するが、特定回数以外の状態のときと同じ判定テーブルを用いて判定を行なう例を説明する。第3実施形態では、第1実施形態と異なる部分を主に説明する。

第3実施形態では、図12のS214Aを実行せずにS214の次に無条件でS215を実行することにより、第1特別図柄の変動表示について、確変状態においても入賞時演出処理を実行する。

図24は、第3実施形態による入賞時演出処理を示すフローチャートである。図24の入賞時演出処理については、図13の入賞時演出処理と異なる部分を主に説明する。図24の入賞時演出処理が図13のものと異なるのは、S233とS236との間にS233Aが設けられていることである。入賞時演出処理による判定対象となる最新の保留記憶情報が第1特別図柄の保留記憶情報であるときは、判定対象となる最新の保留記憶情報が第2特別図柄の保留記憶情報であるときと比べて、S233Aの判定に基づいて実行される処理のみが異なる。S233Aにおいては、入賞時演出処理による判定対象となる最新の保留記憶情報が第1特別図柄の保留記憶情報であるか否かを確認する。

そして、S233Aにおいて第1特別図柄の保留記憶情報ではないとき(第2特別図柄の保留記憶情報であるとき)は、S236に進む。したがって、S236による判定対象は、第2特別図柄の保留記憶情報であり、図13の場合と同じである。一方、S233Aにおいて第1特別図柄の保留記憶情報であるときは、S234に進み、最新の保留記憶情報のランダムRの値と、図5(A)の右欄に示す確変時の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する(S234)。これにより、このような場合の第1保留記憶情報について確率状態ではずれとなるときには、変動開始時に決定される変動パターンを予測するために、図6(c)の高確率はずれ時判定テーブルが選択されることとなる。このように、第1特別図柄の保留記憶情報について入賞演出処理が実行されるときには、第2特別図柄の保留記憶情報について入賞演出処理が実行されるときのように、確変状態中において確変状態の終了後の特定回数の変動表示の保留記憶情報に該当するときであっても、当該特定回数以外の状態の変動表示の保留記憶情報と同じ選択割合でリーチ状態となる変動パターンが選択されることとなる。

このような第3実施形態では、確変状態中において確変状態の終了後の特定回数の変動表示の保留記憶情報について変動パターンの判定をするときに、前述した第1実施形態と同様に、第2特別図柄の変動表示の保留記憶情報のみを対象として、リーチ状態となる変動パターンを選択する確率が高くなるので、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。

[第4実施形態]

次に、第4実施形態を説明する。第4実施形態では、確変状態終了後の低確率状態での特定回数(4回)の変動表示における大当りへの期待度を、その他の低確率状態での大当りへの期待度よりも高くする制御を行なう例を説明する。

第1確変大当りおよび第2確変大当りのそれぞれの大当り遊技状態終了後においては、はずれ変動表示が継続するときに、最大100回のはずれ変動表示が行なわれるまで、高確率状態および高ベース状態に制御される。このような高ベース状態では、可変入賞球装置15(第2始動入賞口14)に遊技球が進入する頻度が高くなるので、高ベース状態から低ベース状態に移行した直後において、第1始動入賞口13への遊技球の進入による第1保留記憶数と、第2始動入賞口14への遊技球の進入による第2保留記憶数とがともに上限値(4つ)に達している場合が多発すると考えられる。

低ベース状態では可変入賞球装置15が開く頻度が高ベース状態よりも低いので、第1始動入賞口13を狙って始動入賞を得る方が第2始動口14を狙って始動入賞を得るよりも始動入賞が得られやすいため、このように高ベース状態から低ベース状態に移行した直後に第1保留記憶数および第2保留記憶数が上限値に達しているときには、優先的に消化される第2保留記憶情報に基づく変動表示が実行されて、たとえば第1保留記憶情報に空きが生じるまで待って遊技者が打球発射を行なう状況が生じ得る。

このような状況において、たとえば、リーチとなる変動パターンのうち、ノーマルリーチの変動パターンのように、大当りとなる期待度が最も低く設定され、また、通常変動よりも変動時間が長く設定されている特定の変動パターンが選択されて変動表示が実行されると、第2保留記憶情報の消化を待つ遊技者にとっては、遊技の待ち時間が無駄に増えるだけだと感じてストレス(不満)の要因となっていた。特に、ノーマルリーチの変動パターンは、保留数短縮制御が実行される場合には、低ベース状態で保留記憶数が多いときに、リーチの変動パターン種別が決定されたときに選択される割合が他のリーチの変動パターンよりも極めて高く設定されている関係で、大当りとなる期待度が極めて低いという印象を遊技者が持ちやすい。

そこで、高ベース状態から低ベース状態に移行した直後の特定回数(4回)の変動表示においては、はずれとする決定がされたときの第2特別図柄の変動表示について、ノーマルリーチが選択される割合が他の判定テーブルよりも極めて低く設定された特定回数はずれ時判定テーブルを用いる。さらに、高ベース状態から低ベース状態に移行した直後の特定回数(4回)の変動表示においては、大当りとする決定がされたときの第2特別図柄の変動表示について、ノーマルリーチが選択される割合が他の判定テーブルよりも極めて高く設定された特定回数はずれ時判定テーブルを用いる。

これにより、高ベース状態から低ベース状態に移行した直後の特定回数(4回)の変動表示に限り、ノーマルリーチの変動パターンが選択されたときの大当りとなる期待度が、高ベース状態、および、特定回数(4回)終了後の低ベース状態と比べて高くなる。したがって、高ベース状態から低ベース状態に移行した後に第2保留記憶情報の消化を待つ遊技者にとっては、特定回数(4回)の変動表示において、ノーマルリーチの変動パターンが実行されると、逆に大当りとなる期待度が高いという印象を持つこととなり、前述のような遊技者のストレス(不満)の要因を軽減することができる。

そして、高ベース状態から低ベース状態に移行した直後の特定回数(4回)の変動表示が終了すると、はずれとする決定がされたときの第2特別図柄の変動パターンは、第1低確率はずれ時判定テーブルを用いて決定する。

また、高ベース状態が終了した後、大当りとなる期待度が高く設定されたノーマルリーチを選択する回数が、第2保留記憶バッファにおける保留記憶情報の記憶数の上限数に対応する回数(たとえば、4回)に設定されているので、少なくとも、高ベース状態において第2保留記憶バッファに記憶された保留記憶情報が消化されるまでの変動表示において、大当りとなる期待度の高さを担保することができる。

一方、はずれとする決定がされたときの第1特別図柄の変動表示については、高ベース状態から低ベース状態に移行した後は、前述の特定回数(4回)の変動表示であるか否かにかかわらず、第1低確率はずれ時判定テーブルを用いて決定する。これにより、第1特別図柄の変動表示については、高ベース状態から低ベース状態に移行した後に変動表示回数によらず同じ判定テーブルを用いて変動パターンを決定するので、変動パターンを決定するための処理が複雑化しないようにすることができる。

第4実施形態では、ノーマルリーチの変動パターンが実行されるときに、確変状態が終了した後における特定回数の変動表示の方が、当該特定回数の変動表示が終了した後の変動表示よりも大当り表示結果となる期待度が高くなるように変動パターンが選択されるので、確変状態が終了した後における特定回数の変動表示において、比較的に大当りとなり難い印象があるノーマルリーチの変動パターンが実行されても、処理を複雑化することなく遊技者のストレス要因を低減することができる。

次に、前述した実施の形態により得られる主な効果を説明する。

(1) 確変状態終了後の特定回数(4回)の低確率状態において、図15のS100に示すように、図6(b)の第2低確率はずれ判定時短状態判定テーブルが選択されることよりリーチ状態となる変動パターンが選択される割合が高くなることで、それ以外の低確率状態よりも、図22のS715により先読み予告を実行する決定をする割合が高くなるので、確変状態に制御されているときに、変動表示が低確率状態の遊技状態において実行されると判定された保留記憶情報について、確変状態の終了が近づいた状況で高い割合で先読み予告が実行されるため、確変状態の終了間際に遊技者の期待感を高めることができ、確変状態中に行なわれる先読み予告に関して、遊技の興趣を向上させることができる。

(2) 図13のS231,S233に示すように、第2特別図柄の保留記憶情報に対して、確変状態に制御されているときに、判定対象の保留記憶情報に基づく変動表示が確変状態が開始されてから何回目の変動表示に該当するかを特定することに応じて、判定対象の保留記憶情報に基づく変動表示が確変状態で実行されるか否かが判定されるので、確変状態中に行なわれる先読み予告のために行なう表示結果の判定が不安定になるのを防ぐことができる。

(3) 図2に示されるように、特別遊技状態が、特定表示結果にすると決定される確率が高い高確率状態としての確変状態であるので、特別遊技状態中に行なわれる予告演出に関する遊技の興趣をより一層向上させることができる。

(4) 図13のS236,S234に示すように、保留記憶情報において、大当りとなる保留記憶情報が含まれているときに、当該保留記憶情報より後に記憶された保留記憶情報について、当該保留記憶情報に基づく変動表示が確変状態において実行されると判定されるので、特別遊技状態中に行なわれる先読み予告に関する遊技の興趣をより一層向上させることができる。

(5) 図21に示すように、変動表示においてリーチ状態となるか否かの判定結果に基づいても、先読み予告が実行可能となり、図15のS97,S99,S100に示すように、100回の変動表示が実行されて確変状態が終了した後における変動表示について、当該確変状態終了後における特定回数の変動表示の方が、当該特定回数の変動表示が終了した後の変動表示よりも高い割合でリーチ状態となる変動パターンが決定されるので、リーチ状態となる変動表示が実行される頻度が高まることで、先読み予告に対応して実際に大当りになるかも知れないと遊技者に思わせることができるようになり、遊技の興趣をより一層向上させることができる。

(6) 第4実施形態で説明したように、ノーマルリーチの変動パターンが実行されるときに、確変状態が終了した後における特定回数の変動表示の方が、当該特定回数の変動表示が終了した後の変動表示よりも大当り表示結果となる期待度が高くなるように変動パターンが選択されるので、確変状態が終了した後における特定回数の変動表示において、比較的に大当りとなり難い印象があるノーマルリーチの変動パターンが実行されても、処理を複雑化することなく遊技者のストレス要因を低減することができる。

次に、以上に説明した実施の形態の変形例や特徴点等を以下に列挙する。

(1) 前述した実施の形態では、2つの特別図柄表示器である第1特別図柄表示器8aおよび第2特別図柄表示器8bを設け、2つの特別図柄を変動表示する例を示した。しかし、これに限らず、2つの特別図柄表示器の代わりに、1つの特別図柄表示器を設け、1つの特別図柄を変動表示させる構成を採用してもよい。このような構成を採用する場合には、特別図柄表示器における特別図柄の変動表示が、第1始動入賞口13の入賞、および、第2始動入賞口14への入賞のそれぞれに応じて実行されるようにすればよい。つまり、第1始動入賞口13の入賞に基づいて第1特別図柄表示器8aで第1特別図柄を実行させるための各種制御と、第2始動入賞口14の入賞に基づいて第2特別図柄表示器8bで第2特別図柄を実行させるための各種制御とをそれぞれ、1つの特別図柄表示器における特別図柄の変動表示について適用すればよい。

(2) 上記実施の形態においては、変動表示において実行する演出として、擬似連の演出を実行するようにしてもよい。擬似連とは、本来は1つの保留記憶に対応する1回の変動であるものの複数の保留記憶に対応する複数回の変動が連続して行なわれているように見せる演出表示である擬似連続変動を示す略語である。

(3) 上記実施の形態においては、変動表示において実行する演出として、滑り演出を実行するようにしてもよい。滑りとは、変動表示において図柄の停止直前に図柄を停止予測位置から滑らせる演出表示をいう。

(4) 上記実施の形態においては、変動時間およびリーチ演出の種類や擬似連の有無等の変動態様を示す変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ100に通知するために、変動を開始するときに1つの変動パターンコマンドを送信する例を示したが、2つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ100に通知する様にしてもよい。具体的には、2つのコマンドにより通知する場合、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1つ目のコマンドでは擬似連の有無、滑り演出の有無等、リーチとなる以前(リーチとならない場合には所謂第2停止の前)の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信し、2つ目のコマンドではリーチの種類や再抽選演出の有無等、リーチとなった以降(リーチとならない場合には所謂第2停止の後)の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信する様にしてもよい。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ100は2つのコマンドの組合せから導かれる変動時間に基づいて変動表示における演出制御を行なうようにすればよい。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560の方では2つのコマンドのそれぞれにより変動時間を通知し、それぞれのタイミングで実行される具体的な変動態様については演出制御用マイクロコンピュータ100の方で選択を行なう様にしてもよい。2つのコマンドを送る場合、同一のタイマ割込内で2つのコマンドを送信する様にしてもよく、1つ目のコマンドを送信した後、所定期間が経過してから(例えば次のタイマ割込において)2つ目のコマンドを送信する様にしてもよい。なお、それぞれのコマンドで示される変動態様はこの例に限定されるわけではなく、送信する順序についても適宜変更可能である。このように2つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを通知する様にすることで、変動パターンコマンドとして記憶しておかなければならないデータ量を削減することができる。

(5) 前述の実施の形態では、演出装置を制御する回路が搭載された基板として、演出制御基板80、音声出力基板70およびランプドライバ基板35が設けられているが、演出装置を制御する回路を1つの基板に搭載してもよい。さらに、演出表示装置9等を制御する回路が搭載された第1の演出制御基板(表示制御基板)と、その他の演出装置(ランプ、LED、スピーカ27R,27L等)を制御する回路が搭載された第2の演出制御基板との2つの基板を設けるようにしてもよい。

(6) 前述した実施の形態は、入賞球の検出に応答して所定数の賞球を払い出す払出式遊技機に限定されるものではなく、次のように遊技球を封入し入賞球の検出に応答して得点を付与する封入式遊技機にも適用することができる。具体的に、上記の実施の形態の遊技機は、遊技者に景品として遊技球が払出され、遊技者が払出された遊技球(貸し球の場合もある)を遊技領域に発射して遊技が行なわれる遊技機であったが、プリペイドカードや会員カード等の遊技用記録媒体の記録情報により特定される大きさの遊技価値である度数を使用して、遊技に使用するための遊技得点を付与するとともに、付与された遊技得点または遊技による入賞により付与された遊技得点を使用して遊技機内に封入された遊技球を遊技領域に打込んで遊技者が遊技を行なう遊技機にも本発明を適用することができる。すなわち、始動領域を遊技媒体(遊技球)が通過した後に、変動表示の開始を許容する開始条件の成立に基づいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を行ない表示結果を導出表示する変動表示装置を備え、該変動表示装置に特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行させる遊技機であるが、遊技得点が0でないときに遊技得点を使用して遊技機内に封入された遊技球を遊技領域に打込んで遊技が行なわれ、遊技球の打込みに応じて遊技得点を減算し、遊技領域に設けられた入賞領域に遊技球が入賞することに応じて遊技得点を加算する遊技機にも本発明を適用することができる。そのような遊技機は、遊技得点の加算に使用可能な遊技用価値の大きさを特定可能な情報が記録された遊技用記録媒体を挿入するための遊技用記録媒体挿入口と、遊技用記録媒体挿入口に挿入された遊技用記録媒体に記録されている記録情報の読出しを行なう遊技用記録媒体処理手段とを備えていてもよい。

(7) 前述した実施の形態は、パチンコ遊技機1の動作をシミュレーションするゲーム機などの装置にも適用することができる。前述した実施の形態を実現するためのプログラム及びデータは、コンピュータ装置等に対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置等の有する記憶装置にプリインストールしておくことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わない。そして、ゲームの実施形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するものだけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモリ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネットワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としてもよい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行なうことによりゲームを実行するような形態とすることもできる。

(8) なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。