JP6262012B2 - 熱交換器 - Google Patents

熱交換器 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6262012B2 JP6262012B2 JP2014027796A JP2014027796A JP6262012B2 JP 6262012 B2 JP6262012 B2 JP 6262012B2 JP 2014027796 A JP2014027796 A JP 2014027796A JP 2014027796 A JP2014027796 A JP 2014027796A JP 6262012 B2 JP6262012 B2 JP 6262012B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- flow rate

- heat exchange

- compressed air

- primary

- heat

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

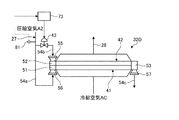

図1は、ガスタービンを表す概略構成図である。

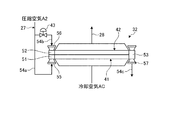

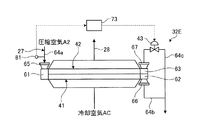

図6は、第2実施形態の熱交換器の概略構成図、図7は、第2実施形態の変形例を表す熱交換器の概略構成図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

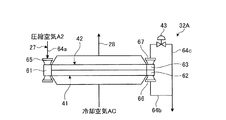

図8は、第3実施形態の熱交換器の概略構成図、図9は、第3実施形態の変形例を表す熱交換器の概略構成図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

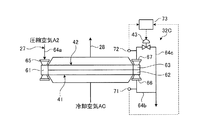

図10は、第4実施形態の熱交換器の概略構成図である。なお、上述した実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

11 圧縮機

12 燃焼器

13 タービン

14 発電機

24 燃料ガス供給ライン

26 熱交換装置

27 圧縮空気分岐ライン(一次流路)

28 冷却空気ライン(二次流路)

32,32A,32B,32C,32D,32E,90 第1熱交換器

33 第2熱交換器(熱交換器)

41,91 第1熱交換部

42,92 第2熱交換部

43,95,96,97,98 流量調整弁

71,72 温度センサ(状態検出センサ)

73,100 制御部

81,99 流量センサ(状態検出センサ)

AC 冷却空気(二次流体)

A2 圧縮空気(一次流体)

Claims (6)

- 一次流体が流れる一次流路と、

二次流体が流れる二次流路と、

前記一次流路と前記二次流路とが集合した位置で一次流体と二次流体とで熱交換を行うと共に二次流体の流れ方向に並設された複数の熱交換部と、

前記複数の熱交換部に流れる一次流体の流量を調整する流量調整弁と、

を有し、

前記複数の熱交換部は、一端部に共通の入口ヘッダが設けられ、他端部に個別の出口ヘッダが設けられ、前記一次流路は、前記入口ヘッダ及び前記出口ヘッダに接続され、前記出口ヘッダに接続される前記一次流路に前記流量調整弁が設けられる、

ことを特徴とする熱交換器。 - 一次流体が流れる一次流路と、

二次流体が流れる二次流路と、

前記一次流路と前記二次流路とが集合した位置で一次流体と二次流体とで熱交換を行うと共に二次流体の流れ方向に並設された複数の熱交換部と、

二次流体の流れ方向の最下流側に配置される前記熱交換部に接続される前記一次流路に設けられる前記複数の熱交換部に流れる一次流体の流量を調整する流量調整弁と、

一次流体の状態を検出する状態検出センサと、

前記状態検出センサが検出した一次流体の状態に応じて前記流量調整弁の開度を調整する制御部と、

を有することを特徴とする熱交換器。 - 前記複数の熱交換部は、一端部に個別の入口ヘッダが設けられ、他端部に共通の出口ヘッダが設けられ、前記一次流路は、前記入口ヘッダ及び前記出口ヘッダに接続され、前記入口ヘッダに接続される前記一次流路に前記流量調整弁が設けられることを特徴とする請求項2に記載の熱交換器。

- 前記状態検出センサは、前記複数の熱交換部の出口側における一次流体の温度を検出する温度センサであり、前記制御部は、前記複数の熱交換部の出口側における一次流体の温度差が予め設定された所定温度差より大きくなったときに、前記流量調整弁の開度を小さくすることを特徴とする請求項2または請求項3に記載の熱交換器。

- 前記状態検出センサは、前記複数の熱交換部の入口側における一次流体の流量を検出する流量センサであり、前記制御部は、前記複数の熱交換部の入口側における一次流体の流量が予め設定された所定流量より少なくなったときに、前記流量調整弁の開度を小さくすることを特徴とする請求項2または請求項3に記載の熱交換器。

- 前記状態検出センサは、前記複数の熱交換部の入口側における一次流体の圧力を検出する圧力センサであり、前記制御部は、前記複数の熱交換部の入口側における一次流体の圧力が予め設定された所定圧力より大きくなったときに、前記流量調整弁の開度を小さくすることを特徴とする請求項2または請求項3に記載の熱交換器。

Priority Applications (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014027796A JP6262012B2 (ja) | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 熱交換器 |

| KR1020167018819A KR20160099624A (ko) | 2014-02-17 | 2015-01-20 | 열교환기 |

| PCT/JP2015/051370 WO2015122244A1 (ja) | 2014-02-17 | 2015-01-20 | 熱交換器 |

| US15/110,849 US20160341497A1 (en) | 2014-02-17 | 2015-01-20 | Heat exchanger |

| CN201580004366.9A CN105899907B (zh) | 2014-02-17 | 2015-01-20 | 热交换器 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014027796A JP6262012B2 (ja) | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 熱交換器 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015152264A JP2015152264A (ja) | 2015-08-24 |

| JP2015152264A5 JP2015152264A5 (ja) | 2016-12-22 |

| JP6262012B2 true JP6262012B2 (ja) | 2018-01-17 |

Family

ID=53894714

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014027796A Active JP6262012B2 (ja) | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 熱交換器 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6262012B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7252429B2 (ja) | 2017-06-22 | 2023-04-05 | 学校法人 久留米大学 | マウスピース |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6905329B2 (ja) | 2016-11-25 | 2021-07-21 | 三菱パワー株式会社 | 熱交換システム及びその運転方法、ガスタービンの冷却システム及び冷却方法、並びにガスタービンシステム |

Family Cites Families (12)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5113002A (ja) * | 1974-07-24 | 1976-02-02 | Hitachi Ltd | Kahensetsuryusugatanetsukokanki |

| JPS52123541A (en) * | 1976-04-09 | 1977-10-17 | Taisei Corp | Method of piping of cooling water duct in room cooling system |

| JPS5849519Y2 (ja) * | 1979-07-16 | 1983-11-11 | 株式会社荏原製作所 | 多管式熱交換器 |

| JPS5812997A (ja) * | 1981-07-16 | 1983-01-25 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 熱交換器 |

| JPS62160170U (ja) * | 1986-04-01 | 1987-10-12 | ||

| JPS63134292U (ja) * | 1987-02-24 | 1988-09-02 | ||

| JPS648087U (ja) * | 1987-06-26 | 1989-01-17 | ||

| JPH04309765A (ja) * | 1991-04-04 | 1992-11-02 | Nippondenso Co Ltd | 熱交換器 |

| JP2001091099A (ja) * | 1999-09-17 | 2001-04-06 | Sanyo Electric Co Ltd | 熱交換器 |

| JP2002129979A (ja) * | 2000-10-20 | 2002-05-09 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | ガスタービン用再生器 |

| JP2009127888A (ja) * | 2007-11-20 | 2009-06-11 | Toyota Motor Corp | 熱交換器及びエンジン |

| US20090183867A1 (en) * | 2008-01-23 | 2009-07-23 | Compressor Systems Inc. | Varying ambient heat exchanger for a compressor |

-

2014

- 2014-02-17 JP JP2014027796A patent/JP6262012B2/ja active Active

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7252429B2 (ja) | 2017-06-22 | 2023-04-05 | 学校法人 久留米大学 | マウスピース |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2015152264A (ja) | 2015-08-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| WO2015122244A1 (ja) | 熱交換器 | |

| US9624832B2 (en) | Heat exchange arrangement | |

| US20140131027A1 (en) | Heat exchange arrangement | |

| TWI542845B (zh) | 用於蒸發器動態控制之系統與方法 | |

| US10465563B2 (en) | Method for controlling cooling system of gas turbine, control device performing the same, and gas turbine plant comprising the control device | |

| CN105509364B (zh) | 空调系统及喷气过热度调节方法 | |

| KR101445992B1 (ko) | 열매체 유량 추정 장치, 열원기 및 열매체 유량 추정 방법 | |

| EP2390611A1 (en) | Water heat exchanger and hot-water heat source device | |

| WO2018076934A1 (zh) | 空调及其制冷系统 | |

| JP6262012B2 (ja) | 熱交換器 | |

| US20140299305A1 (en) | Heat Exchanger with Differentiated Resistance Flowpaths | |

| JP2015152264A5 (ja) | ||

| JP2016037966A (ja) | 入口抽気熱システムを含むターボ機械システム及び部分負荷でターボ機械を運転する方法 | |

| KR20180119417A (ko) | 터빈 시험장치 | |

| JP5822487B2 (ja) | ガスタービンプラントおよびこの制御方法 | |

| JPWO2018179050A1 (ja) | 温度制御装置、温度制御装置の制御方法、及び温度制御装置の制御プログラム | |

| US10514183B2 (en) | Exhaust gas latent heat recovery device | |

| JP6691397B2 (ja) | 吸気加熱装置及びガスタービン | |

| JP6262013B2 (ja) | 熱交換器 | |

| CN210463335U (zh) | 新风除湿机及新风除湿系统 | |

| JP2010243044A (ja) | 吸収冷温水機の台数切替制御方法及び装置 | |

| JP2016080179A (ja) | 空気調和機 | |

| JP2023541492A (ja) | 過熱低減器を有する蒸気発生器 | |

| JP2019173723A (ja) | ガスタービンプラント | |

| JP2015152265A5 (ja) |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160523 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161107 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20161107 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170704 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170823 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20171114 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20171213 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6262012 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |