JP5378755B2 - 撮像ユニット、撮像ユニットの組立方法及び撮像装置 - Google Patents

撮像ユニット、撮像ユニットの組立方法及び撮像装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5378755B2 JP5378755B2 JP2008277493A JP2008277493A JP5378755B2 JP 5378755 B2 JP5378755 B2 JP 5378755B2 JP 2008277493 A JP2008277493 A JP 2008277493A JP 2008277493 A JP2008277493 A JP 2008277493A JP 5378755 B2 JP5378755 B2 JP 5378755B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- filter member

- filter

- image sensor

- opening

- imaging

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Studio Devices (AREA)

Description

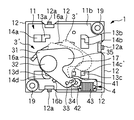

図1は本発明の一実施形態に係る撮像ユニットAの斜視図、図2は撮像ユニットAの分解斜視図である。撮像ユニットAは、撮像ユニットAの地板を構成するベース部材1と、撮像素子2と、フィルタ部材3と、フィルタ部材3を移動する駆動装置4と、仕切り板5と、レンズ鏡筒6と、撮像装置2を搭載する基板7と、端子板9と、を備える。

上記第1実施形態の撮像ユニットAは、フィルタ部材3が第2の位置に位置している場合、レンズ鏡筒6と撮像素子2との間には、光学フィルタ部32を含めてフィルタ部材3全体が介在しない構成である。フィルタ部材3の基材31が介在しないことから、フィルタ部材3が第1の位置にある場合と第2の位置にある場合とで、屈折率が異なり、焦点位置が変化する。そこで、本実施形態では、フィルタ部材3が第1の位置に位置している場合も、光学フィルタとして機能しない部分を介在させることで、焦点位置を略一定に維持する。

次に、撮像ユニットAを用いた撮像装置の構成例について説明する。図8(a)は撮像ユニットAを用いた撮像装置Bのブロック図である。撮像装置Bは、例えば、携帯型電話機のカメラ、車載カメラ、監視カメラ等に適用できる。

1 ベース部材

2 撮像素子

3 フィルタ部材

32 光学フィルタ部

11c 開口部

13a乃至13d 取付部

15 取付部

Claims (5)

- 光の入射側となる正面部と、該正面部の反対側の背面部と、前記正面部と前記背面部との間を貫通した開口部と、を有するベース部材と、

前記開口部を通過した光を受光し、電気信号に変換する撮像素子と、

前記開口部と前記撮像素子との間に介在する光学フィルタ部を有するフィルタ部材と、 前記撮像素子と前記フィルタ部材との間に介在し、前記フィルタ部材の移動空間と前記撮像素子の配設空間とを仕切る仕切り板と、

前記ベース部材に設けられ、前記撮像素子が位置決めされる撮像素子取付部と、

前記ベース部材に設けられ、前記光学フィルタ部が前記開口部と前記撮像素子との間に介在する第1の位置と、前記光学フィルタ部が前記開口部と前記撮像素子との間に介在しない第2の位置と、の間で前記フィルタ部材が移動可能に前記フィルタ部材が取り付けられるフィルタ部材取付部と、

前記フィルタ部材を前記第1の位置と前記第2の位置で移動する駆動手段と、

前記ベース部材に設けられ、前記駆動手段が取り付けられる駆動手段取付部と、を備え、

前記撮像素子取付部、前記フィルタ部材取付部及び前記駆動手段取付部が、前記背面部と一体的に設けられ、前記撮像素子取付部は、光路方向と直交する方向について、前記仕切り板を貫通して前記撮像素子を位置決めすることを特徴とする撮像ユニット。 - 前記フィルタ部材が、

樹脂基板と、

前記樹脂基板上に積層され、前記光学フィルタ部を形成し、赤外領域または可視領域の光の透過を調節する光学薄膜と、を備え、

前記フィルタ部材は、光学フィルタとして機能しない透明部を有し、

前記第2の位置は、前記透明部が前記開口部と前記撮像素子との間に介在する位置であることを特徴とする請求項1に記載の撮像ユニット。 - 前記正面部側において前記開口部に装着されたレンズ鏡筒を備え、

前記フィルタ部材取付部は、前記フィルタ部材を回動自在に支持し、

前記フィルタ部材は、前記フィルタ部材取付部を回動中心として、前記第1の位置と前記第2の位置との間で回動可能に設けられ、

前記駆動手段は、

永久磁石からなるロータマグネットと、

前記ロータマグネットと前記フィルタ部材とを連結する連結部材と、

前記ロータマグネットを囲む部分を有するステータヨークと、

前記ステータヨークを励磁して前記ロータマグネットを回転させる励磁コイルと、を備え、

前記撮像ユニットを前記開口部−前記撮像素子方向に見た場合に、前記撮像素子の側方に位置していることを特徴とする請求項1又は2に記載の撮像ユニット。 - 撮像ユニットの組立方法において、

前記撮像ユニットが、

光の入射側となる正面部と、該正面部の反対側の背面部と、前記正面部と前記背面部との間を貫通した開口部と、を有するベース部材と、

前記開口部を通過した光を受光し、電気信号に変換する撮像素子と、

前記ベース部材の前記背面部と一体的に設けられると共に前記背面部から突出し、前記撮像素子が位置決めされる撮像素子取付部と、

前記開口部と前記撮像素子との間に介在する光学フィルタ部を有し、前記光学フィルタ部が前記開口部と前記撮像素子との間に介在する第1の位置と、前記光学フィルタ部が前記開口部と前記撮像素子との間に介在しない第2の位置と、の間で移動可能に設けられたフィルタ部材と、

前記フィルタ部材を前記第1の位置と前記第2の位置で移動する駆動手段と、

前記撮像素子と前記フィルタ部材との間に介在し、前記フィルタ部材の移動空間と前記撮像素子の配設空間とを仕切る仕切り板と、を備え、

前記組立方法は、

前記ベース部材の前記背面部と一体的に設けられたフィルタ部材取付部及び駆動手段取付部に、それぞれ、前記フィルタ部材及び前記駆動手段を取り付ける第1取付工程と、

前記第1取付工程の後、前記ベース部材の前記背面部側から前記ベース部材に前記仕切り板を取り付ける第2取付工程と、

前記第2取付工程の後、前記ベース部材の前記背面部側から前記撮像素子取付部に前記撮像素子を取り付ける第3取付工程と、を備え、

前記撮像素子取付部は、光路方向と直交する方向について、前記仕切り板を貫通して前記撮像素子を位置決めすることを特徴とする撮像ユニットの組立方法。 - 光の入射側となる正面部と、該正面部の反対側の背面部と、前記正面部と前記背面部との間を貫通した開口部と、を有するベース部材と、

前記開口部を通過した光を受光し、電気信号に変換する撮像素子と、

前記開口部と前記撮像素子との間に介在する光学フィルタ部を有するフィルタ部材と、

前記撮像素子と前記フィルタ部材との間に介在し、前記フィルタ部材の移動空間と前記撮像素子の配設空間とを仕切る仕切り板と、

前記ベース部材に設けられ、前記撮像素子が位置決めされる撮像素子取付部と、

前記ベース部材に設けられ、前記光学フィルタ部が前記開口部と前記撮像素子との間に介在する第1の位置と、前記光学フィルタ部が前記開口部と前記撮像素子との間に介在しない第2の位置と、の間で前記フィルタ部材が移動可能に前記フィルタ部材が取り付けられるフィルタ部材取付部と、

前記フィルタ部材を前記第1の位置と前記第2の位置で移動する駆動手段と、

前記撮像素子から出力される前記電気信号に基づいて、前記駆動手段を制御する制御手段と、を備え、

前記撮像素子取付部及び前記フィルタ部材取付部が、前記背面部と一体的に設けられ、前記撮像素子取付部は、光路方向と直交する方向について、前記仕切り板を貫通して前記撮像素子を位置決めすることを特徴とする撮像装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008277493A JP5378755B2 (ja) | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 撮像ユニット、撮像ユニットの組立方法及び撮像装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008277493A JP5378755B2 (ja) | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 撮像ユニット、撮像ユニットの組立方法及び撮像装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010109502A JP2010109502A (ja) | 2010-05-13 |

| JP2010109502A5 JP2010109502A5 (ja) | 2011-12-01 |

| JP5378755B2 true JP5378755B2 (ja) | 2013-12-25 |

Family

ID=42298537

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008277493A Active JP5378755B2 (ja) | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 撮像ユニット、撮像ユニットの組立方法及び撮像装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5378755B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2014054743A1 (ja) * | 2012-10-04 | 2014-04-10 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 撮像ユニット |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH07107355A (ja) * | 1993-09-30 | 1995-04-21 | Victor Co Of Japan Ltd | 低照度対応型撮像装置 |

| JP4450645B2 (ja) * | 2004-03-03 | 2010-04-14 | 株式会社コシナ | デジタルカメラ |

| JP4549115B2 (ja) * | 2004-06-29 | 2010-09-22 | 日本電産コパル株式会社 | カメラ用羽根駆動装置 |

| US7708479B2 (en) * | 2005-04-28 | 2010-05-04 | Nidec Copal Corporation | Imaging device and portable information terminal device |

| JP4878457B2 (ja) * | 2005-08-25 | 2012-02-15 | 日本精密測器株式会社 | 絞り装置 |

-

2008

- 2008-10-28 JP JP2008277493A patent/JP5378755B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2010109502A (ja) | 2010-05-13 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5292334B2 (ja) | レンズ鏡筒および撮像装置 | |

| US9432580B2 (en) | Camera module having anti-shake mechanism | |

| US7292396B2 (en) | Lens device, image pickup device and optical device | |

| US7206145B2 (en) | Lens driving device and electronic camera using the same | |

| US7787193B2 (en) | Imaging device and camera | |

| US7782549B2 (en) | Camera | |

| JP2007121853A (ja) | 撮像装置 | |

| JPWO2007066499A1 (ja) | 像振れ補正装置およびカメラ | |

| WO2013046816A1 (ja) | 像振れ補正装置及びそれを備えた撮像装置 | |

| KR20100104556A (ko) | 카메라 모듈용 필터 변환을 위한 구동 조립체 및 이를 포함하는 필터 변환 장치 | |

| JP2013101313A (ja) | カメラシステム、カメラ本体 | |

| JP5585803B1 (ja) | フィルタ切り替え装置、絞り装置およびカメラ | |

| US20190215454A1 (en) | Imaging apparatus and camera system | |

| JP2007121850A (ja) | 撮像装置 | |

| JP5432449B2 (ja) | レンズ鏡筒および光学素子駆動装置 | |

| JP5378755B2 (ja) | 撮像ユニット、撮像ユニットの組立方法及び撮像装置 | |

| JPWO2007077704A1 (ja) | カメラ | |

| JPWO2007043508A1 (ja) | 撮像装置 | |

| JP6099405B2 (ja) | ぶれ補正装置及びそれを備えた撮像装置 | |

| JPWO2006035580A1 (ja) | レンズ鏡胴、および該レンズ鏡胴を備えた撮像装置、カメラ、携帯機器 | |

| JP4423089B2 (ja) | 光量調節装置および光学機器 | |

| US7533999B2 (en) | Auxiliary lighting device of camera | |

| JP2007121849A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2007121745A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2022017837A (ja) | 光量調節装置及び撮像装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20111013 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20111013 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20121114 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20121119 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130117 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20130507 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130806 |

|

| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20130814 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130909 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130926 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5378755 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |