本発明の実施例を図面に基づいて説明すると、先ず図1は、本発明の第1実施形態における遊技機の全体像を示す斜視図である。

図1は、本実施例のパチンコ機1と、該パチンコ機1においてプリペイドカードによる遊技を可能とするためのカードユニット300、並びに、各パチンコ機1に1対1に対応して設けられた呼び出しランプ装置200を示す図である。

本実施例に用いたパチンコ機1について以下に説明すると、パチンコ機1は、縦長の方形状に形成された外枠(図示せず)と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠(図示せず)と、機構部品等が取り付けられる機構板と、それらに取り付けられる種々の部品(後述する遊技盤を除く。)とを含む構造体である。

図1に示すように、パチンコ機1は、額縁状に形成されたガラス扉枠2を有する。ガラス扉枠2の下部表面には打球供給皿(上皿)3がある。打球供給皿3の下部には、打球供給皿3に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿4と遊技球を発射する打球操作ハンドル(操作ノブ)5が設けられている。ガラス扉枠2の背面には、遊技盤6が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤6は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤6の前面には、打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域7が形成されている。

また、打球供給皿3の、外方正面位置には、図1並びに図4に示すように、遊技者が操作可能な十字キー操作部40が設けられた突出部3’が形成されており、遊技者が後述するパスワード入力操作やキャラクタ選択操作を、該十字キー操作部40において実施できるようになっている。

つまり、本実施例の十字キー操作部40は、本発明のパラメータ特定情報となるパスワードを構成する各桁の数値(識別情報)を入力するための操作を遊技者から受付けており、該十字キー操作部40によって本発明の入力操作手段が形成されている。

遊技領域7の中央付近には、所定の始動条件の成立(例えば、打球が第1始動入賞口13または第2始動入賞口14に入賞したこと)にもとづいて各々を識別可能な複数種類の演出用の飾り図柄を可変(変動)表示し表示結果を導出表示する可変表示装置9が配置されている。

尚、本実施例の可変表示装置9は液晶表示装置(LCD)により構成され、左・中・右の3つの表示領域(飾り図柄表示エリア)に飾り図柄が表示制御されるように構成されている。なお、入賞とは、入賞口などのあらかじめ入賞領域として定められている領域に遊技球が入ったことである。また、表示結果とは、停止表示された図柄の組み合わせのことである(但し、いわゆる再変動の前の仮停止を除く)。

本実施例では、可変表示装置9の3つの表示領域に表示される飾り図柄として、「0」〜「9」の数字の図柄を用いている。飾り図柄の可変表示(変動)中、原則として、「0」〜「9」の飾り図柄が番号順に表示される。

可変表示装置9の上部には、識別情報としての特別図柄を可変表示する特別図柄表示器(特別図柄表示装置)8が設けられている。尚、本実施例では、特別図柄表示器8は、例えば「0」〜「9」の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器(例えば7セグメントLED)で実現されている。特別図柄表示器8は、遊技者に特定の停止図柄を把握しづらくさせるために、「0」〜「99」など、より多種類の数字を可変表示するように構成されていてもよい。

可変表示装置9は、特別図柄表示器8による特別図柄の可変表示期間中に、装飾用(演出用)の図柄としての飾り図柄の可変(変動)表示を行う。飾り図柄の可変表示を行う可変表示装置9は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。特別図柄の可変表示を行う特別図柄表示器8は、遊技制御基板に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータによって制御される(図2、図3参照)。

可変表示装置9の下部には、第1始動入賞口13および第2始動入賞口14に入った有効入賞球数すなわち保留記憶(始動記憶または始動入賞記憶ともいう。)数を表示する4つの表示器からなる特別図柄保留記憶表示器18が設けられている。有効始動入賞がある毎に、1つの表示器の表示色を変化させる。そして、特別図柄表示器8の可変表示が開始される毎に、1つの表示器の表示色をもとに戻す。

尚、本実施例では、特別図柄表示器8と特別図柄保留記憶表示器18とが別個に設けられているので、可変表示中も保留記憶数が表示された状態にすることができる。なお、可変表示装置9の表示領域内に、保留記憶数を表示する4つの表示領域からなる特別図柄保留記憶表示領域を設けるようにしてもよい。また、本実施例では、保留記憶数の上限値を4とするが、上限値をより大きい値にしてもよい。さらに、上限値を、遊技状態に応じて変更可能としても良い。

可変表示装置9の下方には、遊技球が入賞可能な第1始動入賞口13が形成されている。第1始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第1始動口スイッチ13aによって検出される。

また、第1始動入賞口13の真下には、第2始動入賞口14が形成されている。そして、第2始動入賞口14には開閉動作を行う可変入賞球装置15が設けられている。可変入賞球装置15が物理的に閉じている状態のときは第2始動入賞口14に遊技球が入賞せず、可変入賞球装置15が物理的に開いている状態のときに第2始動入賞口14に遊技球が入賞可能となる。可変入賞球装置15は、ソレノイド16によって開閉される。可変入賞球装置15が開いた状態になることによって、遊技球が第2始動入賞口14に入賞し易くなり(始動入賞し易くなり)、遊技者にとって有利な状態になる。第2始動入賞口14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。

始動入賞口14の下方には、大当り遊技状態または小当り遊技状態においてソレノイド21によって開状態とされる特別可変入賞装置が設けられている。特別可変入賞装置は、開閉板20を備え、大入賞口を形成する。大入賞口に入った遊技球はカウントスイッチ23で検出される。

可変表示装置9の真上には、普通図柄表示器10が設けられている。普通図柄表示器10は、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報(例えば、「○」および「×」)を可変表示する。

ゲート32を遊技球が通過しゲートスイッチ32aで検出されると、普通図柄表示器10の表示の可変表示が開始される。尚、本実施例では、左右のランプ(点灯時に図柄が視認可能になる)が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の終了時に左側のランプが点灯すれば当りとなる。そして、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄(当り図柄)である場合に、可変入賞球装置15が所定回数、所定時間だけ開いた状態になる。すなわち、可変入賞球装置15の状態は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態に変化する。普通図柄表示器10の近傍には、ゲート32を通過した球数を表示する4つのLEDによる表示部を有する普通図柄保留記憶表示器41が設けられている。ゲート32への遊技球の通過がある毎に、普通図柄保留記憶表示器41は点灯するLEDを1増やす。そして、普通図柄表示器10の可変表示が開始される毎に、点灯するLEDを1減らす。

遊技盤6には、複数の入賞口29,30,33,39が設けられ、遊技球の入賞口29,30,33,39への入賞は、それぞれ入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aによって検出される。各入賞口29,30,33,39は、遊技球を受け入れて入賞を許容する領域として遊技盤6に設けられる入賞領域を構成している。なお、第1始動入賞口13や第2始動入賞口14、大入賞口も、遊技球を受け入れて入賞を許容する入賞領域を構成する。遊技盤6の遊技領域7の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ランプ25が設けられ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口26がある。

また、遊技領域7の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声(出力)する2つのスピーカ27が設けられている。遊技領域7の外周には、天枠ランプ28a、左枠ランプ28bおよび右枠ランプ28cが設けられている。さらに、遊技領域7における各構造物(大入賞口等)の周囲には装飾LEDが設置されている。天枠ランプ28a、左枠ランプ28b、右枠ランプ28cおよび装飾用LEDは、遊技機に設けられている装飾発光体の一例である。

また、左側のスピーカ27の下方には、賞球払出中に点灯する賞球LED51が設けられ、右側のスピーカ27の下方には、補給球が切れたときに点灯する球切れLED52が設けられている。

遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル5を操作することに応じて駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域7に発射する打球発射装置(図示せず)が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域7を囲むように円形状に形成された打球レールを通って遊技領域7に入り、その後、遊技領域7を下りてくる。遊技球が第1始動入賞口13または第2始動入賞口14に入り第1始動口スイッチ13aまたは第2始動口スイッチ14aで検出されると、特別図柄の可変表示を開始できる状態であれば(例えば、大当り遊技終了または前回の可変表示の終了)、特別図柄表示器8において特別図柄の可変表示(変動)が開始されるとともに、可変表示装置9において飾り図柄の可変表示(演出表示)が開始される。特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、特別図柄保留記憶表示器18についての保留記憶数を1増やす。

特別図柄表示器8における特別図柄および可変表示装置9の飾り図柄の可変表示(演出表示)は、所定時間が経過したときに停止する。停止時の停止図柄が大当り図柄のうちの確変図柄(後述する突然確変図柄を除く。)または非確変図柄になると、大当り遊技状態(確変大当りまたは非確変大当り(通常大当りともいう))に移行する。すなわち、一定時間(例えば29秒)が経過するまで、または、所定個数(例えば、10個)の遊技球が大入賞口に入賞するまで特別可変入賞装置が開放される。なお、特別可変入賞装置が開放されてから一定期間経過するまで、または、所定個数(例えば、10個)の打球が大入賞口に入賞するまでが大当り遊技状態における1ラウンドである。本実施例では、停止図柄が確変図柄または非確変図柄になったことにもとづいて大当り遊技状態に移行されたときは、大当り遊技状態が15ラウンド継続される。

尚、本実施例では、特別図柄表示器8における特別図柄の可変表示と、可変表示装置9における飾り図柄の可変表示とは同期している。ここで、同期とは、可変表示の期間(可変表示時間)が同じであることをいう。また、特別図柄表示器8における表示結果(特別図柄の停止図柄)と可変表示装置9における表示結果(飾り図柄の停止図柄)とは対応している。なお、両図柄の対応関係については後述する。

次に、遊技状態の種類および遊技状態の遷移について説明する。まず、確変状態(確率変動状態)とは、大当り(つまり図柄が大当り図柄)となる確率が通常遊技状態および時短状態よりも高い遊技者にとって有利な遊技状態のことをいう。

また、時短状態(時間短縮状態)とは、特別図柄表示器8における特別図柄および可変表示装置9における飾り図柄の可変表示時間(変動時間)が通常遊技状態および確変状態(確変時短状態を除く)よりも短縮される遊技状態のことをいう。このように可変表示時間が短縮されることにより、頻繁に図柄の可変表示が実行され、単位時間当たりの大当りの発生確率が向上する結果、遊技者にとって有利な状態となる。また、時短状態では、普通図柄表示器10において、停止図柄が当り図柄になる確率が通常遊技状態および確変状態(確変時短状態を除く)より高められるとともに、可変入賞球装置15における開放時間と開放回数とのうちの一方または双方が通常遊技状態および確変状態(確変時短状態を除く)よりも高められ、遊技者にとってさらに有利な状態になる。また、時短状態では、普通図柄表示器10における普通図柄の可変表示時間(変動時間)が通常遊技状態および確変状態(確変時短状態を除く)よりも短縮されることによって、遊技者にとってさらに有利な状態になる。なお、普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が向上し、可変入賞球装置15における開放時間と開放回数の一方または双方が高められ、普通図柄の可変表示時間が短縮された状態を高ベース状態といい、高ベース状態以外の通常の状態を低ベース状態という。

ここで、本実施例のパチンコ機1では、以下のように遊技状態が遷移する。

(1)通常遊技状態および時短状態のときに確変図柄(突然確変図柄を除く)で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、遊技状態が通常遊技状態および時短状態から確変時短状態に移行される。これによって、特別図柄および普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、特別図柄および普通図柄等の変動時間が短縮され、可変入賞球装置15における開放時間や開放回数も高められる。

(2)確変状態のときに確変図柄で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、再度確変時短状態が変化しないで維持される。

(3)通常遊技状態および時短状態のときに非確変図柄で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、大当り終了後の所定の変動回数(例えば100回)だけ時短状態に制御される。すなわち、遊技状態が通常遊技状態であったときは通常遊技状態から時短状態に所定の変動回数だけ移行され、遊技状態が時短状態であったときは所定の変動回数だけ時短状態が継続される。このとき、特別図柄および普通図柄の変動時間が短縮され、可変入賞球装置15における開放時間や開放回数も高められる。そして、所定の変動回数の変動が開始されるときに遊技状態が時短状態から通常遊技状態に移行される。

(4)確変状態および確変時短状態のときに非確変図柄で大当りになり、その大当り遊技が終了すると、大当り終了後の所定の変動回数(例えば100回)だけ時短状態に制御される。すなわち、確変状態および確変時短状態から時短状態に所定の変動回数だけ移行される。このとき、特別図柄および普通図柄の変動時間が短縮され、可変入賞球装置15における開放時間や開放回数も高められる。そして、所定の変動回数の変動が開始されるときに遊技状態が時短状態から通常遊技状態に移行される。

なお、以上のような遊技状態の遷移は一例であって、このような構成に限られるわけではない。

次に、特別図柄の停止図柄と飾り図柄の停止図柄の対応関係(両図柄のはずれ図柄、確変図柄、非確変図柄、突然確変図柄および小当り図柄)について説明する。

また、上述したように、可変表示装置9にて可変表示される左中右の飾り図柄は、それぞれ、「0」〜「9」である。ここで、飾り図柄のはずれ図柄は、左中右の飾り図柄が同一図柄で揃っていない状態の図柄(例えば、「358」など)である。なお、左右の飾り図柄が同一図柄で揃っているが(リーチとなっているが)、中の飾り図柄だけ揃っていない状態もはずれ図柄である。

飾り図柄の大当り図柄は、左中右の飾り図柄が同一図柄で揃った状態の図柄である。具体的には、「000」,「111」,「222」,「333」,「444」,「555」,「666」,「777」,「888」,「999」である。このうち、奇数の飾り図柄で揃った状態の図柄(「111」,「333」,「555」,「777」,「999」)が確変図柄であり、偶数の飾り図柄で揃った状態の図柄(「000」,「222」,「444」,「666」,「888」)が非確変図柄である。

次に、リーチ表示態様(リーチ)について説明する。この実施の形態におけるリーチ表示態様(リーチ)とは、停止した飾り図柄が大当り図柄の一部を構成しているときに未だ停止していない飾り図柄については可変表示(変動表示)が行われていること、および全てまたは一部の飾り図柄が大当り図柄の全てまたは一部を構成しながら同期して変動表示している状態である。

例えば、可変表示装置9における左、中、右の表示領域のうち左、右の表示領域には大当り図柄の一部になる飾り図柄(例えば、「7」)が停止表示されている状態で中の表示領域は未だ変動表示が行われている状態、および表示領域の全てまたは一部の図柄が大当り図柄の全てまたは一部を構成しながら同期して変動表示している状態(例えば、可変表示装置9における左、中、右の表示領域の全てに変動表示が行われ、常に同一の図柄が揃っている状態で変動表示が行われている状態)がリーチ表示態様またはリーチになる。

また、リーチの際に、通常と異なる演出がランプや音で行われる。その演出と可変表示装置9におけるリーチ表示態様とをリーチ演出という。また、このリーチ演出の際に、後述するように、遊技者に選択されたキャラクタ(人物等を模した演出表示であり、図柄(飾り図柄等)とは異なるもの)を表示させるキャラクタ演出を実施したり、可変表示装置9の背景の表示態様(例えば、色等)を変化させたりする演出を行う。

図2は、本実施例のパチンコ機1の主基板(遊技制御基板)31における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図2には、払出制御基板37および演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムに従ってパチンコ機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御(遊技進行制御)用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムに従って制御動作を行うCPU56およびI/Oポート部57を含む。本実施例では、ROM54およびRAM55は遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1チップマイクロコンピュータである。1チップマイクロコンピュータには、少なくともCPU56のほかRAM55が内蔵されていればよく、ROM54は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/Oポート部57は、外付けであってもよい。

遊技制御用マイクロコンピュータ560には、さらに、ハードウエア乱数を発生する乱数回路503が内蔵されている。

更に、主基板(遊技制御基板)31には、図示しないが、電源投入時に遊技制御用マイクロコンピュータ560をリセットするための初期リセット回路と、電源投入後に遊技制御用マイクロコンピュータ560を定期的にリセットするための定期リセット回路と、遊技制御用マイクロコンピュータ560から与えられるアドレス信号をデコードしてI/Oポート部57のうちのいずれかのI/Oポートを選択するための信号を出力するアドレスデコード回路とが設けられている。

遊技制御用マイクロコンピュータ560は、電源投入時において、初期リセット回路により初期リセットされる。また、電源投入後、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、定期リセット回路により定期的(本実施例では、後述するように2ミリ秒毎)にリセットされ、割込み処理が実行される。これにより、割込み処理が実行される毎に、ゲーム制御用のプログラムが所定位置から再実行されることで、図11に示す特別図柄プロセス処理が2ミリ秒毎に繰返し実施される。

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560においてCPU56がROM54に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ560(またはCPU56)が実行する(または、処理を行う)ということは、具体的には、CPU56がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板31以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

また、ゲートスイッチ32a、第1始動口スイッチ13a、第2始動口スイッチ14a、カウントスイッチ23、入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aからの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄を可変表示する特別図柄表示器8、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器10、特別図柄保留記憶表示器18および普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う。

なお、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路(図示せず)も主基板31に搭載されている。

尚、本実施例では、演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100(図3参照)が、中継基板77を介して遊技制御用マイクロコンピュータ560からの演出制御コマンドを受信し、飾り図柄や各キャラクタによるリーチ演出表示を可変表示する可変表示装置9の表示制御を行う。

つまり、本実施例の演出制御基板80と可変表示装置9は、キャラクタ(キャラクタA,A’,B,B’,C,C’,P)によるキャラクタ演出を含む演出表示を、所定の演出開始条件の成立となる有効始動入賞に基づいて遊技制御用マイクロコンピュータ560(主基板31)から出力される演出制御コマンドの受信に応じて実施しており、該演出制御基板80と可変表示装置9によって本発明における演出表示手段が形成されている。

また、演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100が、ランプドライバ基板35を介して、遊技盤に設けられている装飾ランプ25の表示制御を行うとともに、枠側に設けられている天枠ランプ28a、左枠ランプ28b、右枠ランプ28c、賞球ランプ51および球切れランプ52の点灯制御を行うとともに、音声出力基板70を介してスピーカ27からの音出力の制御を行う。

ここで、図3は、中継基板77、演出制御基板80、ランプドライバ基板35および音声出力基板70の回路構成例を示すブロック図である。なお、図3に示す例では、ランプドライバ基板35および音声出力基板70には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マイクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板35および音声出力基板70を設けずに、演出制御に関して演出制御基板80のみを設けてもよい。

演出制御基板80は、演出制御用CPU101およびRAM(図示せず)を含む演出制御用マイクロコンピュータ100を搭載している。なお、RAMは外付けであってもよい。演出制御基板80において、演出制御用CPU101は、内蔵または外付けのROM(図示せず)に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板77を介して入力される主基板31からの取込信号(演出制御INT信号)に応じて、入力ドライバ102および入力ポート103を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用CPU101は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP(ビデオディスプレイプロセッサ)109に可変表示装置9の表示制御を行わせる。

本実施例では、演出制御用マイクロコンピュータ100と共動して可変表示装置9の表示制御を行うVDP109が演出制御基板80に搭載されている。VDP109は、演出制御用マイクロコンピュータ100とは独立したアドレス空間を有し、そこにVRAMをマッピングする。VRAMは、画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP109は、VRAM内の画像データを、フレームメモリを介して可変表示装置9に出力する。

演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに従ってリーチ演出をするときには実施するリーチ内容を決定し、CGROM(図示せず)から当該リーチ内容のキャラクタ演出を行うために必要なキャラクタデータ等を読み出すための指令をVDP109に出力する。CGROMは、可変表示装置9に表示されるキャラクタ画像データや動画像データ、具体的には、人物、文字、図形や記号等(飾り図柄を含む)、および背景画像のデータをあらかじめ格納しておくためのROMである。VDP109は、演出制御用CPU101の指令に応じて、CGROMから画像データを読み出す。そして、VDP109は、読み出した画像データにもとづいて表示制御を実行する。

演出制御コマンドおよび演出制御INT信号は、演出制御基板80において、まず、入力ドライバ102に入力する。入力ドライバ102は、中継基板77から入力された信号を演出制御基板80の内部に向かう方向にしか通過させない(演出制御基板80の内部から中継基板77への方向には信号を通過させない)信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。

つまり、中継基板77には、主基板31から入力された信号を演出制御基板80に向かう方向にしか通過させない(演出制御基板80から中継基板77への方向には信号を通過させない)信号方向規制手段としての単方向性回路74が搭載されている。単方向性回路として、例えばダイオードやトランジスタが使用される。図3には、ダイオードが例示されている。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路である出力ポート571を介して主基板31から演出制御コマンドおよび演出制御INT信号が出力されるので、中継基板77から主基板31の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継基板77からの信号は主基板31の内部(遊技制御用マイクロコンピュータ560側)に入り込まない。なお、出力ポート571は、図2に示されたI/Oポート部57の一部である。また、出力ポート571の外側(中継基板77側)に、さらに、単方向性回路である信号ドライバ回路が設けられていてもよい。

さらに、演出制御用CPU101は、出力ポート105を介してランプドライバ基板35に対して、受信した演出制御コマンドに対応したランプを駆動する信号を出力することで、受信した演出制御コマンドにて表示制御される可変表示装置9における飾り図柄の可変表示に対応する点灯演出が実施される。

また、演出制御用CPU101は、入力ポート106を介して十字キー操作部40の内部に設けられた十字キースイッチ基板40a(図4参照)に接続されており、該十字キー操作部40における操作に応じた信号が、演出制御用CPU101に対して入力されるようになっている。

この本実施例に使用した十字キー操作部40には、上下左右方向に対応する十字状に配置された4つの十字キーと、これら4つの操作キーの中央部に設けられた中央キーを有しており、遊技者は、これら5つの各キーを可変表示装置9に表示される画面を見ながら操作することにより、キャラクタの選択操作やパスワードの入力操作を実施できるようになっている。

また、演出制御用CPU101は、出力ポート104を介して音声出力基板70に搭載されている音声合成用IC703に対して、受信した演出制御コマンドに対応した演出音コードを選択し、出力することで、受信した演出制御コマンドにて表示制御される可変表示装置9における飾り図柄の可変表示に対応する音、つまり、遊技における事象に対応した演出音が合成されて出力される。

ランプドライバ基板35において、ランプを駆動する信号は、入力ドライバ351を介してランプドライバ352に入力される。ランプドライバ352は、ランプを駆動する信号を増幅して天枠ランプ28a、左枠ランプ28b、右枠ランプ28cなどの枠側に設けられている各ランプに供給する。また、枠側に設けられている装飾ランプ25に供給する。

音声出力基板70において、演出音コードは、入力ドライバ702を介して音声合成用IC703に入力される。音声合成用IC703は、演出音コードに応じた音声や効果音を発生して増幅回路705に出力する。増幅回路705は、音声合成用IC703からの入力レベルを、ボリューム706で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ27に出力する。音声データROM704には、演出音コードに応じた制御データが格納されている。この演出音コードに応じた制御データは、所定期間(例えば飾り図柄の変動期間)における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

また、演出制御基板80には、演出制御用マイクロコンピュータ100にローカルに接続されたRAM108並びにデータROM107とが搭載されており、RAM108並びにデータROM107に記憶されている各テーブルの記憶データと受信した演出制御コマンドに基づいて、リーチ演出の有無やキャラクタ演出の内容を決定する。

尚、本実施例の演出制御基板80は、図3に示すように、バックアップ電源が接続され、突然の電断が生じても、所定時間に亘り演出制御基板80が動作可能とされており、RAM108の記憶も保持されるようになっている。

ここで、本実施例のRAM108並びにデータROM107に記憶されているデータについて、図5〜図10に基づいて説明する。

まず、RAM108には、図5に示すキャラクタ情報テーブルが記憶されている。このキャラクタ情報テーブルには、後述するCGROMに記憶されている全てのキャラクタのキャラクタ種別(キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC,キャラクタA’(キャラクタAの別キャラクタ)、キャラクタB’(キャラクタBの別キャラクタ)、キャラクタC’(キャラクタCの別キャラクタ)、キャラクタP(特別キャラクタ))に対応付けて、当該キャラクタを遊技者が選択できるか否かを示す選択可否の情報(「0」が選択不可、「1」が選択可)や、その時点において遊技者に選択されているキャラクタを示す現在選択の情報(「1」が選択されたキャラクタ、「0」が非選択のキャラクタ)や、当該キャラクタのパラメータであるレベル値(0〜100の100段階)が記憶されており、該キャラクタ情報テーブルにより、その時点において遊技者が選択可能なキャラクタがどのキャラクタであるかや、その時点において選択されているキャラクタがどのキャラクタであるかや、その時点の各キャラクタのレベル値とを特定できるようになっている。

つまり、本実施例のキャラクタ情報テーブルにおいては、複数のキャラクタ各々に対して設定されたレベル(パラメータ)を記憶しており、該キャラクタ情報テーブルが記憶されているRAM108によって、本発明のパラメータ記憶手段が形成されている。

また、RAM108には、特に図示しないが、後述するパスワード受付けにて受付けた各桁の数値を一時記憶するための一時記憶領域や、選択されているキャラクタのレベル値の変更が実施されてから、可変表示装置9において演出表示が実施された回数を計数するための演出表示カウンタが設けられている。

また、データROM107には、図6(a)に示すリーチパターン決定用テーブル、図6(b)に示す修行リーチ決定用テーブル、図7〜図9に例示される対決リーチ決定用テーブル、図10に示すパスワードテーブルが記憶されている。

本実施例のリーチパターン決定用テーブルには、図6(a)に示すように、受信した演出制御コマンドがスーパーリーチを実施するものであるときに取得される1〜6の各乱数値に対応付けて、スーパーリーチの種別が記憶されており、これら取得される乱数値によって、どのスーパーリーチを実施するかが決定される。

尚、このリーチパターン決定用テーブルは、受信した演出制御コマンドにより最終的に大当りとする場合に使用する「大当り時」と、受信した演出制御コマンドにより最終的にはずれとする場合に使用する「ハズレ時」の2種類のリーチパターン決定用テーブルを含んでおり、その特徴としては、最終的に大当りとなる時には「修行リーチ」以外のスーパーリーチ、スーパーリーチA、スーパーリーチB、対決リーチが決定されるのに対し、最終的にはずれとなる時には、「修行リーチ」を含む全てのスーパーリーチが決定されるようになっている。つまり、「修行リーチ」が発生した時には、必ずハズレになるが、該修行リーチが実施されることにより、後述するようにキャラクタのレベルがアップするという遊技性が付与されている。

また、本実施例の修行リーチ決定用テーブルは、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)、キャラクタPのキャラクタ種別毎に、リーチパターン決定用テーブルによりスーパーリーチの種別として修行リーチが決定されたときに取得される1〜10の各乱数値並びに該修行リーチによりアップするレベル値が、3種類の修行リーチ(精神修行リーチ、技修行リーチ、体力修行リーチ)に対応して記憶されており、その時点において選択されているキャラクタの種別と、取得した乱数値とにより、実施する修行リーチの種別が決定されるとともに、該選択されているキャラクタが該修行リーチによりアップするレベルの大きさが特定できるようになっている。

つまり、本実施例の修行リーチ決定用テーブルは、各キャラクタのレベル(パラメータ)を更新する更新条件(具体的には、どのリーチ(乱数)のときにどれだけレベルアップさせるかという条件)を、各キャラクタ毎に記憶しており、該修行リーチ決定用テーブルを記憶するデータROM107によって、本発明の更新条件記憶手段が形成されている。

尚、本実施例では、図6(b)において( )内に示すように、別キャラクタであるキャラクタ(A’)、キャラクタ(B’)、キャラクタ(C’)のアップ値は、対応するキャラクタA、キャラクタB、キャラクタCのアップ値が1である場合にはその倍の2とされ、アップ値が5である場合には7とされ、10である場合には同じ10とされることで、別キャラクタの方がレベルアップし易くなっている。

また、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)、キャラクタPは、ぞれぞれ、得意・不得意な修行があり、不得意な修行を実施することにより大きくレベルアップするように、精神修行リーチ、技修行リーチ、体力修行リーチでそれぞれ、アップ値が異なるように設定されているとともに、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)、キャラクタPで、それぞれ、得意・不得意な修行がそれぞれ異なるようにすることで、同一の修行リーチでも、選択したキャラクタによっては、大きくレベルアップしたり、逆に殆どレベルアップしないという遊技性が付与されている。

具体的には、キャラクタA(A’)であれば、精神修行は得意で、技修行は普通で、体力修行が苦手とされたキャラクタであるので、得意な精神修行の乱数値の範囲が1〜6と多く設定されるとともに、そのアップ値が1とされることで、得意な精神修行が多く決定されて出現し易いが、この得意な精神修行ではレベルが1しかアップしないのに対し、逆に、苦手な体力修行の乱数値の範囲が10の1つのみと少なく設定されることで、該苦手な体力修行は希にしか出現しないが、この苦手な体力修行では、レベルが10もアップする。

また、キャラクタB(B’)であれば、技修行は得意で、体力修行修行は普通で、精神修行が苦手とされたキャラクタであるので、得意な技修行の乱数値の範囲が1〜6と多く設定されるとともに、そのアップ値が1とされることで、得意な技修行が多く決定されて出現し易いが、この得意な技修行ではレベルが1しかアップしないのに対し、逆に、苦手な精神修行の乱数値の範囲が10の1つのみと少なく設定されることで、該苦手な精神修行は希にしか出現しないが、この苦手な精神修行では、レベルが10もアップする。

尚、本実施例では、レベルアップが小さい得意な修行リーチに対応する乱数値が多く、レベルアップが大きい不得意な修行リーチに対応する乱数値が少なく設定されていることで、レベルアップが大きい不得意な修行リーチが相対的に発生し難くような遊技性も付与されている。

また、本実施例の対決リーチ決定用テーブルは、スーパーリーチの種別として対決リーチが決定されたときに、該対決リーチの内容を各キャラクタのレベル値に応じて決定するためのテーブルである。

具体的に、対決リーチ決定用テーブルは、遊技者により選択可能とされたキャラクタの種別が、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)であって、実際に選択されているキャラクタがキャラクタA(A’)またはキャラクタB(B’)またはキャラクタC(C’)であるときに、それぞれ使用される3つの対決リーチ決定用テーブルと、後述するプレミアムキャラクタPが遊技者により選択可能とされ、実際に選択されているキャラクタがキャラクタA(A’)またはキャラクタB(B’)またはキャラクタC(C’)またはプレミアムキャラクタPであるときに、それぞれ使用される4つの対決リーチ決定用テーブルの合計7つの対決リーチ決定用テーブルがあり、さらに、これら7つの対決リーチ決定用テーブル毎に、最終的な表示結果が大当りとなる大当り時に使用する対決リーチ決定用テーブル(大当り時)と、最終的な表示結果がハズレとなるハズレ時に使用する対決リーチ決定用テーブル(ハズレ時)とがあり、合計で14種類の対決リーチ決定用テーブルが記憶されている。

これら14種類の対決リーチ決定用テーブルの内、図7は、遊技者により選択可能とされたキャラクタの種別が、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)であって、実際に選択されているキャラクタがキャラクタA(A’)である場合で、最終的な表示結果がハズレとなるハズレ時に使用される対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)を示すものである。

この対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)には、図7に示すように、選択されているキャラクタA(A’)の3つのレベル範囲(20以下、21〜50、51〜100)と、その他の選択されていないキャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)の各レベルの範囲の組み合わせに対応付けて、当該組み合わせにおいて対決リーチにおいて実施する技の種別と、対決リーチにおいて対決する対決相手の種別(敵1か敵2か)が記憶されており、その時点の各キャラクタのレベルの範囲に応じた多種多様な内容の対決リーチが決定されるようになっている。

つまり、対決リーチの内容としては、選択されているキャラクタのみがレベルが高い場合に多く出現する単独技1〜3と、選択されているキャラクタとその他のキャラクタの内、1つがレベルが高い場合に出現可能となる該高レベルのキャラクタによる合体技1、2と、選択されているキャラクタ並びに他のキャラクタの全てのレベルが高い場合に出現可能となる全てのキャラクタによる合体技1、2とが設定されており、単独技1と単独技2では単一の敵(敵2)のみが、また、単独技3では単一の敵(敵1)のみが、合体技については敵1と敵2の双方が、対戦する敵として設定されている。

そして、その時点の各キャラクタのレベル範囲の組み合わせにおいて決定可能(出現可能)とされる対決リーチの内容(技種別と敵)に対応して、1〜100の乱数値の内の適宜な範囲の乱数値が格納される。例えば、その時点の各キャラクタのレベルにおいて複数種類の内容(技種別と敵)の対決リーチが決定可能(出現可能)とされる場合には、該決定可能(出現可能)な各内容(技種別と敵)に対応して、適宜な範囲の乱数値が格納されることにより、これら対決リーチの内容を決定する際に取得した乱数値(1〜100の範囲の内の1つ)によって、各キャラクタのレベルに応じて決定可能(出現可能)とされたリーチ内容(技種別と敵)の内から1つの対決リーチの内容(技種別と敵)が決定されるようになっている。

尚、各キャラクタのレベルにおいて複数種類の内容(技種別と敵)の対決リーチが決定可能(出現可能)とされる場合には、各内容(技種別と敵)に対応する乱数値の範囲に差を設けること、つまり、一方の内容(技種別と敵)に対応する乱数値の数を多くし、他方の内容(技種別と敵)に対応する乱数値の数を少なくすること(但し、出現可能な全種類の内容(技種別と敵)の総和は取得される乱数値の範囲である100とされる)により、出現する頻度が高い対決リーチ内容と、出現する頻度が低い対決リーチ内容とが設定されている。

尚、本実施例においては、敵2は敵1に比較して、どのキャラクタの単独技1〜3に対しても強い敵である。また、単独技1よりも単独技2の方が威力があり、更に単独技2よりも単独技3の方が威力がある。よって、本実施例では、キャラクタのレベルが低いときに出現する単独技1と単独技2においては、強い敵2が対戦相手として設定され、キャラクタのレベルが高いときに出現する単独技3においては、弱い敵1が対戦相手として設定されているとともに、最終的にハズレとなる場合では、対決に有利な対戦相手が弱く且つ威力のある単独技3による対決リーチよりも、対決に不利な単独技2や単独技1の対決リーチが多く出現するように乱数値の範囲が設定されている。

尚、最終的に大当りとなる場合では、後述する図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)に示すように、対決に有利な対戦相手が弱く且つ威力のある単独技3による対決リーチが、ハズレ時よりも多く出現するように乱数値の範囲が設定されている。つまり、最終的に大当りとなる場合には、対決に有利な単独技3の出現頻度が高くなることで、対戦に勝利して大当りとなる演出が多く実施され、逆に、最終的にハズレとなる場合には、対決に不利な単独技1の出現頻度が高くなることで、対戦に負けてハズレとなる演出が多く実施されることになる。

また、本実施例において敵1は、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1並びに合体技2、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技2については敵2よりも強く、一方敵2は、単独技1〜3、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1並びに合体技2、キャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1並びに合体技2、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1については敵1よりも強いという物語的設定がなされており、最終的な表示結果がハズレとなる場合には、各技に対して強い敵に対応する乱数値の範囲が多く設定されることで、最終的にハズレとなる場合には、対決に不利な当該技に強い敵の出現頻度が高くなることで、対戦に負けてハズレとなる演出が多く実施されることになる一方、最終的な表示結果が大当りとなる場合には、後述する図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)に示すように、各技に対して弱い敵に対応する乱数値の範囲が多く設定されることで、その技に対して弱い敵の出現頻度が高くなることで、対戦に勝って大当りとなる演出が多く実施されることになる。

つまり、図7を例に説明すると、選択されたキャラクタであるキャラクタA(A’)のレベルが20以下である場合には、該キャラクタA(A’)のみによる単独技1に対応する乱数値の範囲として、取得する乱数値の全範囲となる1〜100が設定されているので、その他のキャラクタのレベルに係わらず、対決する敵が敵2であるキャラクタA(A’)のみによる単独技1の対決リーチが、一義的に決定されて実施されることなる。

また、選択されたキャラクタであるキャラクタA(A’)のレベルが21〜50の範囲である場合には、他のキャラクタのレベルに応じて対決リーチの内容が変化する。つまり、キャラクタB(B’)のレベルが20以下であるか、或いは21以上であるかにより、異なる内容が決定され、さらに、キャラクタC(C’)のレベルが20以下であるか、或いは21以上であるかにより、異なる内容が決定される。

具体的に、キャラクタA(A’)のレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)並びにキャラクタC(C’)のレベルが共に20以下である場合には、単独技1に加えて単独技2が決定可能(出現可能)とされ、単独技1の乱数値の範囲として1〜74が、単独技2に対応する乱数値の範囲として75〜100が設定されることにより、単独技1と単独技2の決定(出現)比率が75:25となるように設定されている。尚、この単独技2の敵も、ハズレ時においては単独技1と同じ敵2とされる。

また、キャラクタA(A’)のレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)のレベルが20以下であるが、キャラクタC(C’)のレベルが21以上である場合には、単独技1に加えて単独技2並びにキャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、単独技1の乱数値の範囲として11〜74が、単独技2に対応する乱数値の範囲として75〜100が、合体技1に対応する乱数値の範囲として1〜10が設定されることにより、単独技1と単独技2と合体技1の決定(出現)比率が65:25:10となるように設定されている。

更に、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1の場合には、対決する敵の種別として、敵1と敵2の双方が決定可能(出現可能)とされており、敵1に対応する乱数値の範囲として2〜10が、敵2に対応する乱数値の範囲として1が設定されていて、敵1と敵2の決定(出現)比率が9:1となるように設定されることで、該キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対して強い敵1の決定(出現)頻度が高く、敵1の出現により対決に敗れてハズレとなる演出が多く実施され、希に弱い敵2が出現して、「対決に勝って大当りとなるかもしれない」との期待を遊技者に持たせつつも、該対決に敗れてハズレとなる遊技性が付与されている。

また、キャラクタA(A’)のレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)のレベルが21以上であるが、キャラクタC(C’)のレベルが20以下である場合には、単独技1に加えて単独技2並びにキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、単独技1の乱数値の範囲として11〜74が、単独技2に対応する乱数値の範囲として75〜100が、合体技1に対応する乱数値の範囲として1〜10が設定されることにより、単独技1と単独技2と合体技1の決定(出現)比率が65:25:10となるように設定されている。

更に、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1の場合には、対決する敵の種別として、敵1と敵2の双方が決定可能(出現可能)とされており、敵1に対応する乱数値の範囲として1が、敵2に対応する乱数値の範囲として2〜10が設定されていて、敵1と敵2の決定(出現)比率が1:9となるように設定されることで、該キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1に対して強い敵2の決定(出現)頻度が高く、敵2の出現により対決に敗れてハズレとなる演出が多く実施され、希に弱い敵1が出現して、「対決に勝って大当りとなるかもしれない」との期待を遊技者に持たせつつも、該対決に敗れてハズレとなる遊技性が付与されている。

また、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1の場合にも、対戦する敵の種別として、敵1と敵2の双方が決定可能(出現可能)とされているが、該キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対する強さが、敵1と敵2とで、上記したキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1の場合と逆転するので、該キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1に強い敵1に対応する乱数値の範囲として2〜10が、敵2に対応する乱数値の範囲として1が設定されていて、敵1と敵2の決定(出現)比率が9:1となるように設定されることで、該キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対して強い敵1の決定(出現)頻度が高く、敵1の出現により対戦に敗れてハズレとなる演出が多く実施され、希に弱い敵2が出現して、「対戦に勝って大当りとなるかもしれない」との期待を遊技者に持たせつつも、該対戦に敗れてハズレとなる遊技性が付与されている。

また、キャラクタA(A’)のレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)並びにキャラクタC(C’)のレベルが共に21以上である場合には、単独技1に加えて単独技2、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、単独技1の乱数値の範囲として21〜74が、単独技2に対応する乱数値の範囲として75〜94が、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1に対応する乱数値の範囲として1〜10が設定され、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対応する乱数値の範囲として11〜20が設定され、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対応する乱数値の範囲として95〜100が設定されることにより、単独技1と、単独技2と、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1と、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1と、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1との決定(出現)比率が54:20:10:10:6となるように設定されている。

尚、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1の場合にも、図7に示すように、対戦する敵の種別として、敵1と敵2の双方が決定可能(出現可能)とされているが、該キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1に強い敵2に対応する乱数値の範囲として95〜99が、敵1に対応する乱数値の範囲として100が設定されていて、敵1と敵2の決定(出現)比率が1:9となるように設定されることで、該キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対して強い敵2の決定(出現)頻度が高く、敵2の出現により対戦に敗れてハズレとなる演出が多く実施され、希に弱い敵1が出現して、「対戦に勝って大当りとなるかもしれない」との期待を遊技者に持たせつつも、該対戦に敗れてハズレとなる遊技性が付与されている。

また、選択されたキャラクタであるキャラクタA(A’)のレベルが51〜100の範囲である場合には、他のキャラクタのレベルに応じて対決リーチの内容が変化する。つまり、キャラクタB(B’)のレベルが、20以下であるか、21〜50の範囲であるか、51〜100の範囲であるかによって異なる内容が決定され、さらに、これらキャラクタB(B’)の各レベル範囲毎にキャラクタC(C’)のレベルが20以下であるか、21〜50の範囲であるか、51〜100の範囲であるかにより、図7に示すように、異なる内容が決定される。

具体的には、選択されたキャラクタであるキャラクタA(A’)のレベルが51〜100の範囲となることで、敵1を対決相手とする単独技3が決定可能(出現可能)とされる。

また、キャラクタB(B’)のレベルが20以下であって、キャラクタC(C’)のレベルも20以下である場合には、単独技1〜3に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技1〜3が決定可能(出現可能)とされ、キャラクタC(C’)のレベルが21〜50の範囲である場合には、単独技1〜3に加えてキャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対応する乱数値の範囲が記憶されることでキャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、キャラクタC(C’)のレベルが51〜100の範囲である場合には、更に、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技2に対応する乱数値の範囲が記憶されることでキャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技2が決定可能(出現可能)とされる。

また、キャラクタB(B’)のレベルが21〜50の範囲であって、キャラクタC(C’)のレベルが20以下である場合には、単独技1〜3に対応する乱数値の範囲、並びにキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技1〜3並びにキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、キャラクタC(C’)のレベルが21〜50の範囲である場合には、更に、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技1〜3並びにキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、キャラクタC(C’)のレベルが51〜100の範囲である場合には、更に、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技2に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技1〜3並びにキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技2、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1が決定可能(出現可能)とされる。

また、キャラクタB(B’)のレベルが51〜100の範囲であって、キャラクタC(C’)のレベルが20以下である場合には、単独技1〜3に対応する乱数値の範囲、並びにキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1および合体技2に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技1〜3並びにキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1および合体技2が決定可能(出現可能)とされ、キャラクタC(C’)のレベルが21〜50の範囲である場合には、更に、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1並びにキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1に対応する乱数値の範囲が記憶されることで、単独技1〜3、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1および合体技2、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1が決定可能(出現可能)とされ、キャラクタC(C’)のレベルが51〜100の範囲である場合には、プレミアムを除く全ての技が決定可能(出現可能)とされる。

尚、図7における「**」は、乱数値の適宜な数値を示すものであり、「**(少)」並びに「**(多)」は、含まれる乱数値の数が、対応する他の敵の乱数値の数に比較して多いか或いは少ないかを示すものである。

また、図8は、選択されているキャラクタがキャラクタA(A’)である場合で、最終的な表示結果が大当りとなる大当り時に使用される対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)を示すものである。

この本実施例の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)は、図7に示す前述した対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)と構成的には同一の構成とされているが、図8に示すように、各技および敵種別に対して記憶されている乱数値の範囲が異なっており、対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)の場合とは逆に、各技に対して弱い敵に対応する乱数値の範囲が、強い敵に対応する乱数値の範囲よりも大きく設定されることで、弱い敵との対決に勝利して大当りとなる頻度が高くなるように設定されている。

すなわち、キャラクタA(A’)のレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)のレベルが21以上であるが、キャラクタC(C’)のレベルが20以下である場合において、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)では、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として1が、敵2に対応する乱数値の範囲として2〜10が設定されて、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1に強い敵2が対戦相手として多く出現するのに対し、図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)では、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として2〜10が、敵2に対応する乱数値の範囲として1が設定されて、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)の合体技1に弱い敵2が対戦相手として多く出現するようになる。

同様に、キャラクタA(A’)のレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)並びにキャラクタC(C’)のレベルが21以上である場合において、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)では、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として2〜10が、敵2に対応する乱数値の範囲として1が設定されて、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1に強い敵1が対戦相手として多く出現するのに対し、図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)では、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として1が、敵2に対応する乱数値の範囲として2〜10が設定されて、キャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)の合体技1に弱い敵2が対戦相手として多く出現するようになる。

更に、キャラクタA(A’)のレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)並びにキャラクタC(C’)のレベルが21以上である場合において、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)では、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として100が、敵2に対応する乱数値の範囲として95〜99が設定されて、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1に強い敵2が対戦相手として多く出現するのに対し、図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)では、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1における敵1に対応する乱数値の範囲として95〜99が、敵2に対応する乱数値の範囲として100が設定されて、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技1に弱い敵1が対戦相手として多く出現するようになる。

但し、各技および敵種別に対して記憶されている乱数値の範囲が異なっているものの、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)の各レベル範囲において出現可能とされる技の種別としては、図8に示すように、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)と同一とされている。

また、本実施例の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)には、図8に示すように、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の各レベル値が77である場合において、プレミアムキャラクタPによるプレミアムリーチに対応する乱数値の範囲として1〜100が設定されており、大当りが決定されており、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)のレベル値が77である場合において、対決リーチが決定された時には、一義的にプレミアムキャラクタPによるプレミアムリーチが決定されるようになる。

また、図7並びに図8は、キャラクタA(A’)が決定された場合(キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)も同様)の対決リーチ決定用テーブルを示したが、本実施例のパチンコ機1では、これらキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)に加えて、プレミアムキャラクタPによるプレミアムリーチの演出が実施されることにより、プレミアムキャラクタPが選択可能なキャラクタとして追加されて、該プレミアムキャラクタPが遊技者により選択されたときには、これらプレミアムキャラクタP、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)の各キャラクタのレベルの範囲に応じた多種多様な内容の対決リーチが、図9に例示する対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、ハズレ時)により決定されるようになっている。

尚、図9には、最終的な表示結果がハズレとなる場合に使用される対決リーチ決定用テーブルを示すが、前述の図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)と、図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、大当り時)との関係のように、最終的な表示結果が大当りとなる場合には、対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、ハズレ時)と同一の構成で、記憶された敵種別や乱数値が異なる対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、大当り時)が使用されることで、各キャラクタのレベルの範囲に応じた多種多様な内容の対決リーチが決定される。

また、これらプレミアムキャラクタPが選択可能とされている時であっても、他のキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)を選択することも、当然できるので、これらプレミアムキャラクタPが選択可能とされている時であってキャラクタA(A’)またはキャラクタB(B’)またはキャラクタC(C’)のいずれかを選択した際に使用される対決リーチ決定用テーブル(ハズレ時と大当り時)が、図9に例示する対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、ハズレ時)とともに記憶されており、これら他のキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)を選択した際に使用される対決リーチ決定用テーブルは、具体的には、図9に例示する対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、ハズレ時)におけるキャラクタPと、その時点において選択されているキャラクタA(A’)またはキャラクタB(B’)またはキャラクタC(C’)のいずれかとを置き換えた構成とされている。

ここで、本実施例に用いた対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、ハズレ時)について、以下に詳述すると、本実施例の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、ハズレ時)は、図9に示すように、該キャラクタPが選択されている時に決定(出現)可能とされるリーチ内容が横軸に、キャラクタP、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)の各レベル範囲の組み合わせを縦軸とするマトリックス構成とされている。

そして、横軸のリーチ内容としては、選択されているキャラクタPのみによる単独技1〜3、キャラクタPとキャラクタA(A’)との合体技1〜2、キャラクタPとキャラクタB(B’)との合体技1〜2、キャラクタPとキャラクタC(C’)との合体技1〜2、キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)との合体技1〜2、キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)との合体技1〜2、キャラクタPとキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)との合体技1〜2、キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)との合体技1〜2が設定され、図7に示す対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)と同様に、単独技1〜3以外の各リーチ内容(技)では、対決する敵の種別毎(敵1、敵2)に乱数値を格納できるようになっている。

そして、その時点の各キャラクタのレベル範囲の組み合わせにおいて決定可能(出現可能)とされる対決リーチの内容(技種別と敵)に対応して、1〜100の乱数値の内の適宜な範囲の乱数値が格納されることにより、これら対決リーチの内容を決定する際に取得した乱数値(1〜100の範囲の内の1つ)によって、各キャラクタのレベルに応じて決定可能(出現可能)とされたリーチ内容(技種別と敵)の内から1つの対決リーチの内容(技種別と敵)が決定されるようになっている。

よって、各キャラクタのレベル範囲の各組み合わせに対応して格納されている乱数値は、いずれも重複することなく、その数の合計がいずれも対決リーチの内容を決定する際に取得される乱数値の範囲である100となるようにされる。

尚、図9においては、選択されたキャラクタであるキャラクタPのレベルとしては、1〜20が存在しない(一度もキャラクタPによるプレミアムリーチが発生していない場合には0であるが、プレミアムリーチが発生した時点で21となる)ので、キャラクタPのレベルが20以下(0以外)である場合の組み合わせは設定されていない。

具体的に、図9を例に説明すると、選択されたキャラクタであるキャラクタPのレベルが21〜50の範囲である場合で、その他のキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)の各レベルがいずれも20以下である場合には、キャラクタPのみによる単独技1と単独技2対応した乱数値の範囲が格納されることで、キャラクタPのみによる単独技1または単独技2(敵はいずれも敵2のみ)の対決リーチが決定されて実施されることなる。

また、キャラクタPのレベルが21〜50の範囲で、キャラクタA(A’)並びにキャラクタB(B’)のレベルが20以下であるが、キャラクタC(C’)のレベルが21以上である場合には、単独技1と単独技2に加えて、キャラクタPとキャラクタC(C’)とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタC(C’)とによる合体技1も決定可能(出現可能)とされる。

同様に、キャラクタPのレベルが21〜50の範囲で、キャラクタA(A’)並びにキャラクタC(C’)のレベルが20以下であるが、キャラクタB(B’)のレベルが21以上である場合には、単独技1と単独技2に加えて、キャラクタPとキャラクタB(B’)とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタB(B’)とによる合体技1も決定可能(出現可能)とされるとともに、キャラクタPのレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)並びにキャラクタC(C’)のレベルが20以下であるが、キャラクタA(A’)のレベルが21以上である場合には、単独技1と単独技2に加えて、キャラクタPとキャラクタA(A’)とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタA(A’)とによる合体技1も決定可能(出現可能)とされる。

また、キャラクタPのレベルが21〜50の範囲で、キャラクタA(A’)のレベルが20以下であるが、キャラクタB(B’)並びにキャラクタC(C’)のレベルが21以上である場合には、単独技1、単独技2、キャラクタPとキャラクタB(B’)とによる合体技1、キャラクタPとキャラクタC(C’)とによる合体技1に加えて、キャラクタPとキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)とによる合体技1も決定可能(出現可能)とされる。

同様に、キャラクタPのレベルが21〜50の範囲で、キャラクタB(B’)のレベルが20以下であるが、キャラクタA(A’)並びにキャラクタC(C’)のレベルが21以上である場合には、単独技1、単独技2、キャラクタPとキャラクタA(A’)とによる合体技1、キャラクタPとキャラクタC(C’)とによる合体技1に加えて、キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタC(C’)とによる合体技1も決定可能(出現可能)とされるとともに、キャラクタPのレベルが21〜50の範囲で、キャラクタC(C’)のレベルが20以下であるが、キャラクタA(A’)並びにキャラクタB(B’)のレベルが21以上である場合には、単独技1、単独技2、キャラクタPとキャラクタA(A’)とによる合体技1、キャラクタPとキャラクタB(B’)とによる合体技1に加えて、キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とによる合体技1も決定可能(出現可能)とされる。

また、キャラクタPのレベルが21〜50の範囲で、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)のレベルがいずれも21以上である場合には、単独技1、単独技2、キャラクタPとキャラクタA(A’)とによる合体技1、キャラクタPとキャラクタB(B’)とによる合体技1、キャラクタPとキャラクタC(C’)とによる合体技1に加えて、キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)とによる合体技1に対応した乱数値の範囲が格納されることで、該キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)とによる合体技1も決定可能(出現可能)とされる。

そして、選択されたキャラクタであるキャラクタPのレベルが51〜100の範囲である場合にも、図7において選択されたキャラクタであるキャラクタA(A’)のレベルが51〜100の範囲である場合と同様に、他のキャラクタであるキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)のレベルに応じて対決リーチの内容が変化する。つまり、キャラクタA(A’)のレベルが、20以下であるか、21〜50の範囲であるか、51〜100の範囲であるかによって異なる内容が決定され、さらに、これらキャラクタA(A’)の各レベル範囲毎にキャラクタB(B’)のレベルが、20以下であるか、21〜50の範囲であるか、51〜100の範囲であるかによって異なる内容が決定され、さらに、これらキャラクタB(B’)の各レベル範囲毎にキャラクタC(C’)のレベルが20以下であるか、21〜50の範囲であるか、51〜100の範囲であるかにより、図9に示すように、3×3×3=27通りのレベルの組み合わせ毎に、決定可能(出現可能)なリーチ内容(技種別と敵)が異なるように設定されている。

つまり、キャラクタPのレベルが21〜50までのレベルの組み合わせ数である2×2×2=8通りと、キャラクタPのレベルが51〜100の範囲でのレベル組み合わせ数である3×3×3=27通りとで、合計35通りの組み合わせ毎に、決定可能(出現可能)なリーチ内容(技種別と敵)が異なるように設定される。

尚、図9においてキャラクタPのレベルが51〜100の範囲である場合に、他のキャラクタであるキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)の各レベルに応じて決定(出現)可能とされるリーチ内容(技種別と敵)については詳述を省略するが、キャラクタPのレベルが51〜100の範囲とされることで、単独技3が常に決定(出現)可能とされるとともに、レベルが21〜50の範囲である他のキャラクタが存在する場合には、該他のキャラクタとの合体技1(他のキャラクタが複数でも良い)が決定(出現)可能とされ、レベルが51〜100の範囲である他のキャラクタが存在する場合には、該他のキャラクタとの合体技2(他のキャラクタが複数でも良い)が決定(出現)可能とされるように、乱数値が格納されている。

但し、キャラクタPは、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCがレベル77にならないと出現しないので、図9におけるレベル50以下の組み合わせについては、実際には、キャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’が選択可能とされているときだけ該当することになる。

また、敵1と敵2との関係については、前述した図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)と同じように、合体技のキャラクタの組み合わせによっては、敵1と敵2との強さが逆転する場合があるとともに、キャラクタの組み合わせが同一である場合の合体技1と合体技2とでは、敵1と敵2との強さが逆転する物語的設定がなされており、最終的な表示結果がハズレとなる場合には、その技に対して強い敵が多く出現し、最終的な表示結果が大当りとなる場合には、その技に対して弱い敵が多く出現する、例えば、同一の合体技の敵1と敵2に対応する乱数値の範囲が、対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、ハズレ時)と対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、大当り時)とで、例えば逆転するように設定されている。

次に、本実施例に用いたパスワードテーブルには、図10に示すように、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC、キャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’、キャラクタPの各レベル値(キャラクタPは、レベル1〜19は存在しない)の全ての組み合わせ毎に、固有のパスワードが対応付けて記憶されており、遊技終了時等において、その時点の各キャラクタのレベル値に合致するパスワードが1つのみ特定されて、後述するように可変表示装置9に表示出力されて遊技者に提供されるとともに、後述するように、パスワードを受付けることにより、該受付けたパスワードに対応してパスワードテーブルに記憶されている各キャラクタのレベル値を特定できるようになっている。

ここで、「0000000」のパスワードは、全てのキャラクタのレベル値が初期値である「00」である状態に対応するパスワードであり、以下、該パスワードを特別に初期値パスワードと呼称する。

尚、パスワードの値は、各桁が0〜9の数値から成る8桁の数値で構成されており、これらの値は、各キャラクタのレベル値の組み合わせ状態を示すための所定の変換規則に基づいて特定されたものとされていて、8桁の数値から単純に各キャラクタのレベル値を推定できるものではない数値とされており、適当なパスワードを作成して使用しても、正規のパスワードの組み合わせには、容易にならないようになっており、遊技にて一度パスワードの出力を受けてパスワードを取得しなければならないようになっている。

そして、同一の機種の他のパチンコ機1にも、図10に示すパスワードテーブルと同一のパスワードテーブルが記憶されており、他のパチンコ機1でもパスワードから各キャラクタのパラメータを特定できることで、他のパチンコ機1においても、各キャラクタのパラメータを引き継いで遊技を実施できるようになっている。

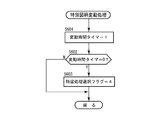

ここで、本実施例のパチンコ機1において、その時点の各キャラクタのパラメータに応じたパスワードを出力するとともに、遊技者からパスワードを受付ける流れについて、図18に示すフロー図、並びに図19、図20に基づいて説明する。

本実施例の演出制御用マイクロコンピュータ100は、前述したように、入力ポート106を介して十字キー操作部40の内部に設けられた十字キースイッチ基板40aに接続されており、該十字キー操作部40が遊技者により操作されることにより入力ポート106を介して十字キースイッチ基板40aから入力される操作信号に基づいて、所定の画面表示操作、具体的には、十字キー操作部40のいずれかのキーの連続した10回の操作がなされたか否かを監視できるようになっている。

そして、これら画面表示操作が、可変表示装置9において演出表示を実施中ではなく、且つ、可変表示装置9において最後の演出表示が終了してから所定時間以上が経過した(演出表示されていない時間が所定時間以上となった)ことにより画面表示操作を有効とし、該所定時間経過前や、可変表示装置9において演出表示が表示されている状態において実施された画面表示操作は無効とする。

尚、本実施例では、演出制御用マイクロコンピュータ100が主基板31から受信するコマンドには、保留記憶数のデータが含まれていないために、演出制御用マイクロコンピュータ100が保留記憶数を把握できないので、これら保留記憶数が存在する状態であるにもかかわらず、可変表示装置9において演出表示が実施されていないことで、画面表示操作により、図19に示すメニュー選択画面が表示されてしまうことを回避するために、上述したように、演出表示されていない時間が所定時間、具体的には、演出間のインターバルを考慮した期間(例えば1秒)以上となるまでに実施された画面表示操作を無効としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、主基板31から受信するコマンドに保留記憶数のデータが含まれていて、演出制御用マイクロコンピュータ100が保留記憶数を把握できる場合には、該可変表示装置9において演出表示が表示されておらず、且つ、保留記憶数が「0」であるときに所定の画面表示操作を受付け(有効と)すれば良い。

そして、演出表示されていない時間が所定時間以上となって有効な画面表示操作があった場合において演出制御用マイクロコンピュータ100(演出制御用CPU101)は、図19に示すように、「キャラクタ選択」の選択入力部と、「パスワード」の選択入力部とを含むメニュー選択画面を可変表示装置9に表示して、キャラクタ選択操作とパスワードの表示または入力のいずれを実施するのかを遊技者から受付ける。

このメニュー選択画面において遊技者は、十字キー操作部40の操作により指形状とされたカーソルを移動させて、所望するメニューを選択することができる。

そして、遊技者が、その時点の各キャラクタのレベルの組み合わせに応じたパスワードの表示または過去の遊技において取得したパスワードの入力を実施したい場合には、「パスワード」の選択入力部を選択すれば良く、該選択により演出制御用マイクロコンピュータ100は図18に示すパスワード受付け処理を実行する。尚、「キャラクタ選択」が選択された場合については、後述する。

本実施例のパスワード受付け処理において演出制御用マイクロコンピュータ100(演出制御用CPU101)は、まず、後述するSp17のステップにおいてスタートされる再表示判定タイマがカウント中、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から再表示判定タイマにセットされている所定時間(本実施例では1分)が経過していないか否かを判定する(Sp1)。

つまり、本実施例のパスワード受付け処理のSp1のステップにおいては、画面表示制限時間(表示期間)の経過によるパスワード受付け画面(入力画面)の表示終了から所定時間である再表示判定タイマにセットされる時間(1分)が経過したか否かを判定しており、該パスワード受付け処理のSp1のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明の経過判定手段が形成されている。

そして、再表示判定タイマがカウント中でない場合、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から所定時間である1分が既に経過している場合には、Sp13のステップに進み、RAM108の一時記憶領域に記憶が保持されている本発明の識別情報となる各桁の数値を、初期値パスワードに対応する全て「0」に初期化するとともに、該初期値パスワードに対応する全ての桁が「0」とされた図20(a)に示す、その時点においてキャラクタ情報テーブルに記憶されている各キャラクタのレベルの組み合わせに合致する現在パスワードを、パスワードテーブルから特定し、該特定した現在パスワードを含むパスワード受付け画面の表示を開始した後、Sp4のステップに進む。

つまり、本実施例のパスワード受付け処理のSp13のステップにおいては、Sp1のステップ(経過判定手段)においてNo、すなわち、所定時間が経過したと判定されたことを条件に、Sp16のステップ(記憶保持手段)により記憶保持されている一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値(識別情報)を、レベル(パラメータ)の初期値に対応する初期値パスワード(初期値パラメータ特定情報)の各桁の数値(識別情報)に変更しており、該Sp13のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明の初期化手段が形成されている。

一方、再表示判定タイマがカウント中である場合、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から所定時間である1分が未だ経過していない場合には、Sp2のステップに進み、画面表示制限時間を、通常設定の60秒から75秒の延長設定(1回の画面表示制限時間のみに有効とされる)に変更するとともに、RAM108の一時記憶領域に記憶が保持されているパスワードを構成する各桁の数値を読み出し、該各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受付け画面(図20(d)参照)の表示を開始した後、Sp4のステップに進む。

つまり、本実施例のパスワード受付け処理のSp2のステップにおいては、画面表示制限時間(表示期間)の経過によるパスワード受付け画面(入力画面)の表示終了から所定時間である再表示判定タイマにセットされる時間(1分)が経過するまでに、所定の画面表示操作となるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力を受付けたことを条件に、画面表示制限時間(表示期間)を延長しており、該Sp2のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明における表示期間延長手段が形成されている。

また、本発明の入力画面表示制御手段を成す演出制御用マイクロコンピュータ100が実施するパスワード受付け処理のSp3のステップにおいては、所定の画面表示操作の受付けとなるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力に基づいて、Sp16のステップ(記憶保持手段)により記憶保持されている各桁の数値(識別情報)が、既に入力された各桁の数値(識別情報)として表示されたパスワード受付け画面(入力画面;図29(d))を表示している。

尚、このパスワード受付け画面の表示においても、その時点においてキャラクタ情報テーブルに記憶されている各キャラクタのレベルの組み合わせに合致する現在パスワードを、パスワードテーブルから特定し、該特定した現在パスワードがパスワード受付け画面において表示される。

つまり、本実施例のSp13並びにSp3のステップにおいては、キャラクタ情報テーブル(パラメータ記憶手段)に記憶されている各キャラクタ(キャラクタA,A’,B,B’,C,C’,P)のレベル(パラメータ)を特定可能な情報であって、複数の桁の数値(複数の識別情報)の組み合わせからなるパラメータ特定情報である現在パスワードを表示出力しており、該Sp13並びにSp3のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明のパラメータ特定情報出力手段が形成されている。

この本実施例のパスワード受付け画面には、画面上部にパスワードの選択入力を促す「選択して入力してください」のメッセージが表示されるとともに、該パスワード受付け画面の表示が終了するまでの残り時間表示部90と、選択入力されたパスワードを構成する各桁の数値を逐次表示するパスワード表示部91と、各桁の数値を選択入力するために選択可能とされた0〜9の各数値の選択入力部を有するテンキー表示部92と、前記パスワード表示部91に全ての桁の数値を入力した後に操作される決定選択入力部93と、パスワード表示部91において入力対象とする桁を上位桁の戻す際に操作される戻り選択入力部94と、その時点においてキャラクタ情報テーブル(図5)に記憶されている各キャラクタのレベル値の組み合わせに対応付けて図10のパスワードテーブルに記憶されているパスワードが表示される現在パスワード表示部95とが設けられている。

そして、Sp4のステップにおいて、画面表示制限時間(本実施例では、通常設定の60秒、延長設定の場合には75秒)を画面表示制限時間タイマにセットし、該タイマのタイマカウントを開始する。尚、これら画面表示制限時間タイマによる残り時間は、残り時間表示部90に逐次更新表示されることで、入力操作を実施する遊技者に対して報知される。

そして、Sp5〜Sp8の各ステップを巡回実施することにより、各桁の数値受付けの有無(Sp5)、戻り選択入力部94の選択入力の有無(Sp6)、画面表示制限時間タイマのタイマアップ(Sp6)、決定選択入力部93の有無(Sp8)を監視する監視状態に移行する。

そして、この監視状態において遊技者が、最上位の桁の数値を、テンキー表示部92に表示されている0〜9の各数値の選択入力部を、十字キー操作部40の左右のキーを操作して指形状とされたカーソルを移動させて選択して反転表示させた後、中央のキーを操作して確定入力した場合には、該確定入力がSp5のステップにおいて検知されてSp9のステップに進み、該確定入力されることにより受付けた数値、例えば「3」を、RAM108の一時記憶領域に記憶するとともに、該受付けた数値である「3」をパスワード表示部91の最上位桁に反転表示にて表示し(図20(b)参照)、該最上位桁が入力済みとなったことを遊技者に報知して、再度Sp5〜Sp8の監視状態に移行する。

そして、遊技者により次の桁の数値が選択入力された場合にも同様に、該選択入力がSp5のステップにおいて検知されて、上述したSp9のステップが実施されることにより、下位の各桁の数値が順次入力されていく。

つまり、本実施例のパスワード受付け処理のSp5において、本発明のパラメータ特定情報であるパスワードを遊技者から受付けており、該パスワード受付け処理のSp5のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明のパラメータ特定情報受付け手段が形成されている。

尚、これらパスワード受付け画面の表示中に、遊技者により、戻り選択入力部94の選択入力が実施された場合には、Sp5〜Sp8の監視状態におけるSp6のステップにて該選択入力が検知されてSp14のステップに進み、その時点の入力対象としている桁の上位の桁に入力対象を移行する、具体的には、上位桁の反転表示を入力以前の通常表示に戻すとともに、RAM108の一時記憶領域に記憶されている当該桁の数値を初期値「0」に更新する桁戻し処理を実施する。よって、遊技者が戻り選択入力部94の選択入力を繰返し実施することで、1桁づつ最上位の桁まで入力対象を戻すことができる。但し、図18には示していないが、入力対象の桁が最上位の桁である時に戻り選択入力部94の選択入力がさらに実施された場合に演出制御用マイクロコンピュータ100は、パスワード受付け画面の表示を終了するとともに、再表示判定タイマをスタートさせることなく当該パスワード受付け処理を終了する。

また、画面表示制限時間内にパスワード受付け画面において決定選択入力部93の選択入力が実施された場合には、Sp5〜Sp8の監視状態におけるSp8のステップにて該選択入力が検知されてSp10のステップに進み、パスワード受付け画面の表示を終了した後、Sp11のステップに進んで、該一時記憶領域に記憶されているパスワードと同一のパスワードに対応する各キャラクタのレベルを特定する。尚、全桁が「0」の初期値パスワードのパスワード受付け画面が表示されている場合において、各キャラクタのレベルを0から始めたい時には、改めて各桁の数値を選択して確定入力する必要がないので、その場合には、十字キー操作部40の左右のキーおよび上下キーを操作して指形状とされたカーソルを決定選択入力部93上に移動させて決定選択入力部93を選択入力すれば良い。つまり、キャラクタのレベルを初期化する場合には、カーソルを移動して決定選択入力部93を選択入力すれば良い。

また、ある桁が「0」であり、当該桁の入力をとばしたい場合には、上キーを操作して、指形状とされたカーソルを、パスワード表示部91上に移動するとともに、左右キーで入力を行いたい桁の上に移動して、該入力を行いたい桁上で中央キーを操作して入力対象とする桁を指定した後、下キーを操作してテンキー表示部92にカーソルを移動して、入力する数値を選択して入力を実施すれば良い。

また、入力桁を戻したい場合には、前述した桁戻し処理の他、上記と同様に指形状とされたカーソルを、パスワード表示部91上に移動し、左右キーで入力を行いたい桁まで戻すことも可能である。

具体的には、一時記憶領域に記憶されているパスワードと同一のパスワードがパスワードテーブル(図10参照)に存在するか否かを判定し、存在しない場合には該受付けたパスワードを無効として処理を終了、つまり、各キャラクタのレベルを変更せずに処理を終了し、同一のパスワードが存在する場合には、パスワードテーブルにおいて該同一のパスワードに対応して記憶されている各キャラクタのレベルを読み出して、キャラクタ情報テーブル(図5参照)の各キャラクタのレベル値に格納(記憶)してキャラクタ情報テーブルを更新した後、Sp12のステップに進み、一時記憶領域に記憶されているパスワード(各桁の数値)を全て初期値である「0」にリセット(初期化)して当該パスワード受付け処理を終了する。

つまり、本発明のパラメータ更新手段を成す演出制御用マイクロコンピュータ100が実施する本実施例1のパスワード受付け処理のSp11のステップにおいて、パラメータ特定情報受付け手段となるSp5のステップにおけるパスワード(記パラメータ特定情報)の受付けに応じて、キャラクタ情報テーブル(パラメータ記憶手段)に記憶されている各キャラクタのレベル(パラメータ)を、該受付けたパスワード(記パラメータ特定情報)から特定されるレベル(パラメータ)に更新している。

一方、これら各桁の数値の入力途中または、上述した現在パスワードの確認のためにパスワード受付け画面が表示されて何の入力操作が実施されていないときに、画面表示制限時間タイマがタイマアップした場合には、該画面表示制限時間タイマのタイマアップがSp7のステップにて検知されてSp15のステップに進むことで、パスワード受付け画面の表示が終了されるとともに、その時点でのRAM108の一時記憶領域に記憶されている各桁の数値(入力済みの桁の数値並びに未入力の桁の数値である「0」)の記憶を保持した後(Sp16)、再表示判定タイマをスタートさせて当該パスワード受付け処理を終了する(Sp17)。

つまり、本実施例のパスワード受付け処理のSp16のステップにおいては、画面表示制限時間(表示期間)の経過によりパスワード受付け画面(入力画面)の表示が終了した後において、該パスワード受付け画面(入力画面)の表示期間中に入力を受付けた一時記憶領域の各桁の数値(識別情報)を記憶を保持しており、該Sp16のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明の記憶保持手段が形成されている。

また、本実施例のパスワード受付け処理においては、所定の画面表示操作となるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力の受付けに基づいて、パスワード(パラメータ特定情報)を入力するためのパスワード受付け画面(入力画面)を表示するとともに、十字キー操作部40(入力操作手段)により入力を受付けた各桁の数値(識別情報)をパスワード受付け画面(入力画面)に逐次表示し、パスワード(パラメータ特定情報)を構成する桁の数値(識別情報)の入力完了である「決定」の選択入力部の選択入力、または画面表示制限時間(所定の表示期間)の経過を条件として、該パスワード受付け画面(入力画面)の表示を終了しており、該パスワード受付け処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって本発明における入力画面表示制御手段が形成されている。

すなわち、図20(b)に示すように、パスワード受付け画面においてパスワードを構成する各桁の数値の入力中に、画面表示制限時間である60秒(延長設定の場合は75秒)が経過したときには、可変表示装置9におけるパスワード受付け画面の表示が終了されて通常の演出表示が終了された飾り図柄の表示結果画面に戻ることになる(図20(c))。

このように、パスワードを構成する各桁の数値の入力中にパスワード受付け画面の表示が終了した場合において遊技者は、大きく時間を空けることなく、前述した画面表示操作を再度実施することで表示されるメニュー選択画面において「パスワード」の選択入力部を選択入力してパスワード受付け画面を再表示させて、再度、パスワードを入力することになるが、パスワード受付け画面の表示が終了されてから再表示されるまでの時間が所定時間以内、つまり、パスワード受付け画面の表示終了時においてSp17のステップにてスタートされる再表示判定タイマがタイマカウント中である60秒(1分)以内である場合には、Sp1のステップにおいてYesと判定されることにより、前述のSp2並びにSp3のステップが実施されることで、図20(d)に示すように、画面表示制限時間が延長設定の75秒に延長されるとともに、RAM108の一時記憶領域に記憶が保持されている前回表示されたパスワード受付け画面において入力した各桁の数値が、既に入力済みとされたパスワード受付け画面が表示されるので、前回のパスワード受付け画面において入力した各桁の数値を再度入力し直すことなく、該入力した各桁の下位の桁の数値のみを入力することで、パスワード入力を完了できるようになる。

一方、パスワード受付け画面の表示が終了されてから再表示されるまでの時間が所定時間、つまり、Sp17のステップにてスタートされる再表示判定タイマにセットされる60秒(1分)を超過しており、該再表示判定タイマのタイマカウントが終了している場合には、Sp1のステップにおいてNoと判定されることにより、前述のSp13のステップに移行することで、画面表示制限時間が通常設定の60秒とされ、初期値パスワードに対応する全ての桁が「0」とされた図20(a)に示すパスワード受付け画面と同一の図20(e)に示すパスワード受付け画面が、可変表示装置9に表示される。

尚、本実施例では、画面表示操作を受付けた場合には、必ずメニュー選択画面を表示するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、再表示判定タイマがタイマカウント中に画面表示操作を受付けた場合には、メニュー選択画面を表示することなく、図20(d)に示すパスワード受付け画面を表示するようにしても良い。

また、遊技者が遊技終了時等において、その時点の各キャラクタのレベルの組み合わせに対応するパスワードが知りたい時には、前述したように、画面表示操作が有効とされる状態において画面表示操作を実施してメニュー選択画面を表示させ、「パスワード」の選択入力部を選択することで、その時点においてキャラクタ情報テーブルに記憶されている各キャラクタのレベルの組み合わせに対応するパスワードが、演出制御用マイクロコンピュータ100(演出制御用CPU101)によりパスワードテーブルに基づいて特定されて現在パスワード表示部95に、図20(a)に示すように表示されるので、その時点の各キャラクタのレベルの組み合わせに対応するパスワードを、簡便に取得することができる。

尚、本実施例では、その時点の各キャラクタのレベルの組み合わせに対応するパスワード(現在パスワード)を、可変表示装置9に表示することにより出力するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらパスワード(現在パスワード)を遊技者がメモする必要がないように、パチンコ機1内にプリンタを内蔵してプリント出力するようにしても良いし、これらパスワード自体(数値)を表示或いは印刷出力すると、遊技者以外の他人がパスワードを知覚できてしまう可能性が高いので、これを防ぐこと目的として、遊技者が所持する携帯電話等のパスワードの記憶および該パスワードの表示が可能な携帯端末に対して、接触通信若しくは非接触通信(無線通信、赤外線通信等)により

パスワードデータを送信することにより、該携帯端末の画面に表示されるパスワードを見ながら遊技者が入力するようにしても良いし、或いは、これら携帯端末にパスワードデータを取り込むことができる、パスワードデータがシンボル化されたバーコード(1次元若しくは2次元)を可変表示装置9に表示し、携帯端末にて該バーコードを読み取ることにより該携帯端末に記憶されたパスワードを、入力時において該携帯端末の画面に表示させ、該表示させたパスワードを見ながら遊技者が入力するようにしても良い。

尚、本実施例では、前記パスワード受付け画面の表示中に、始動入力がなされて演出制御コマンドを受信することにより、可変表示装置9にて演出表示を開示する必要が生じた場合には、Sp15〜Sp17の各ステップの処理が実施されることにより、画面表示制限時間が経過していなくてもパスワード受付け画面の表示が終了され、該表示終了までに受付けたパスワードを構成する各桁の数値の一時記憶領域における記憶が保持されて、再表示判定タイマのタイマカウントがスタートされることで、再表示判定タイマがタイマアップするまでの1分以内にパスワード受付け画面が再表示された場合には、画面表示制限時間が経過した場合の再表示と同様に、一時記憶領域に記憶が保持されている、強制的に表示が終了されたパスワード受付け画面において入力した各桁の数値が、既に入力済みとされたパスワード受付け画面が再度表示される。尚、この際、再表示判定タイマを画面表示制限時間が経過した場合と同じではなく、それよりも長い期間、例えば2分等を設定しても良い。

次に、遊技者が、前述したメニュー選択画面において「キャラクタ選択」の選択入力部が選択されることにより、演出制御用マイクロコンピュータ100(演出制御用CPU101)が実施するキャラクタ選択受付け処理において、キャラクタを選択する場合の流れについて、図21に基づいて以下に説明すると、本実施例のパチンコ機1では、予め記憶されている複数のキャラクタ、具体的には、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC、キャラクタAの別キャラクタであるキャラクタA’、キャラクタBの別キャラクタであるキャラクタB’、キャラクタCの別キャラクタであるキャラクタC’、プレミアムキャラクタPの内、レベルを向上させる対象を遊技者が選択できるようになっている。

つまり、本実施例のキャラクタ選択受付け処理においては、複数のキャラクタであるキャラクタA,A’,B,B’,C,C’,Pの内から、遊技者が所望するキャラクタの選択を受付けており、該キャラクタ選択受付け処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明におけるキャラクタ選択受付手段が形成されている。

但し、プレミアムキャラクタPが選択可能とされるのは、図8の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)に示すように、キャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)のレベルが全て77で、表示結果が大当りとなるときであって、スーパーリーチとして対決リーチが選択されたときにのみ決定されるキャラクタPによる図24に示すプレミアムリーチが実施された場合に限られており、該キャラクタPによるプレミアムリーチが実施されたときには、キャラクタ情報テーブルのキャラクタPに対応する選択可否データが「0(選択不可)」から「1(選択可)」に更新されることで、該キャラクタPが選択可能とされる。

尚、キャラクタPを選択しているときに、該キャラクタPによる対決リーチの内、特定の対決リーチ(本実施例では、キャラクタPとキャラクタA(A’)とキャラクタB(B’)とキャラクタC(C’)の合体技)が実施され、該対決リーチにおいて負けたとき、つまり、表示結果がハズレとなったときには、キャラクタPの選択が無効とされ、該キャラクタP以外のキャラクタで、その時点で選択可能な他のキャラクタの内、最もレベルの低いキャラクタが、キャラクタPに代え自動選択されるとともに、キャラクタPが選択不能とされる。

また、キャラクタAの別キャラクタであるキャラクタA’、キャラクタBの別キャラクタであるキャラクタB’、キャラクタCの別キャラクタであるキャラクタC’は、いずれも、対応するキャラクタA、キャラクタB、キャラクタCのレベルが所定値である100に達したことが、後述する演出制御プロセス処理(図17)におけるSs7において判定されることで、Ss13のステップにおいて、キャラクタの交代を遊技者に報知するキャラクタ更新演出が実施されるとともに、当該100に達したキャラクタ(キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC)に対応する別キャラクタ(キャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’)に対応するキャラクタ情報テーブルの選択可否データが「0(選択不可)」から「1(選択可)」に更新されることで、該別キャラクタ(キャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’)が選択可能とされる一方、該100に達したキャラクタ(キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC)に対応するキャラクタ情報テーブルの選択可否データが「1(選択可)」から「0(選択不可)」に更新される。

つまり、本実施例の演出制御プロセス処理のSs13のステップにおいて、レベル(パラメータ)が所定値である100に達したことを条件として、該レベル(パラメータ)が100に達したキャラクタA、B、Cに代えて該キャラクタA、B、C(複数のキャラクタ)と異なる別キャラクタであるキャラクタA’、B’、C’のキャラクタ選択受付け処理(キャラクタ選択受付手段)による選択を可能化しており、該演出制御プロセス処理のSs13を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明における別キャラクタ選択可能化手段が形成されている。

すなわち、「キャラクタ選択」の選択入力部が選択されたときに演出制御用マイクロコンピュータ100(演出制御用CPU101)は、その時点においてキャラクタ情報テーブルの選択可否データに「1(選択可)」が記憶されているキャラクタを、その時点において選択可能なキャラクタとして特定し、該特定した各キャラクタの表示を含み、各キャラクタが選択可能とされた図21(a)〜(c)に示す各キャラクタ選択画面を可変表示装置9に表示して、遊技者からレベルの向上対象とするキャラクタの選択を受付ける。

具体的に、例えば、その時点のキャラクタ情報テーブルにおいて、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCに対応する選択可否データのみが「1(選択可)」とされている場合には、図21(a)に示すように、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCの3つのキャラクタが個々にアイコン化表示されて選択可能とされたキャラクタ選択画面が表示される。

尚、本実施例のキャラクタ選択画面においては、指形状とされたカーソルが移動されることにより、その時点において選択可能とされたキャラクタの表示のみが明るく表示され、その例外のキャラクタの表示は暗く表示されることで、選択しようとしているキャラクタがどれであるかを遊技者が目視にて容易に確認できるようになっている。

また、上述したように、図24に示すキャラクタPによるプレミアムリーチが実施されることにより、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCに加えて、キャラクタPに対応する選択可否データが「1(選択可)」とされている場合には、図21(b)に示すように、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタC、キャラクタPの4つのキャラクタが個々にアイコン化表示されて選択可能とされたキャラクタ選択画面が表示される。

また、上述したように、例えばキャラクタAのレベルが100に達することで、キャラクタA’、キャラクタB、キャラクタCに対応する選択可否データが「1(選択可)」とされている場合には、図21(c)に示すように、キャラクタA’、キャラクタB、キャラクタCの3つのキャラクタが個々にアイコン化表示されて選択可能とされたキャラクタ選択画面が表示される。

そして、これらの各キャラクタ選択画面において遊技者が、レベルの向上をさせたいキャラクタを、キャラクタ選択画面に表示された複数のキャラクタの中から、十字キー操作部40の操作により指形状とされたカーソルを移動させて明表示させた後、十字キー操作部40の中央部にある中央キーの入力による決定操作を実施することで、キャラクタ情報テーブルの該選択されたキャラクタに対応する現在選択のデータのみが「1」に、その他のデータが「0」に更新されることで、その時点において遊技者によりレベル向上の対象して選択されたキャラクタが特定できるように登録される。

ここで、本実施例のパチンコ機1において、始動入賞により特別図柄表示器8に特別図柄が可変表示されるとともに、これら特別図柄の可変表示と連動して変動表示部9に飾り図柄やキャラクタによる演出表示が表示される流れについて、図11〜図15の処理フロー図を用いて以下に説明する。

遊技制御用マイクロコンピュータ560は、例えば、2ミリ秒毎のタイマ割り込み等で、図11のフローチャートに示す特別図柄プロセス処理を開始する。

遊技制御用マイクロコンピュータ560は、まず、始動入賞口13,14への始動入賞の有無を判定する(S111)。始動入賞があった場合にはS112のステップに進み、入賞処理を実行し、始動入賞が無い場合には、入賞処理をスキップする。

S112の入賞処理においては、図12に示すように、RAM55内の所定領域に形成された特図保留メモリ領域の保留数(特別図柄保留記憶表示器18の保留記憶数に同じ)が上限値の4以上であるか否かを判別する(S201)。

そして、保留数が4以上であれば、今回の入賞による特図ゲームの始動は無効として該入賞処理を終了する一方、保留数が上限値の4未満である場合にはS202のステップに進み、乱数回路503を起動して乱数値を抽出する。次に、抽出した乱数値を前述の特図保留メモリの空エントリの先頭にセットする(S203)。

次に、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、RAM55内の所定領域に記憶されている特図処理選択フラグの値に基づいて、図11に示すS100〜S107の8つの処理のうちのいずれかを選択する。

まず、ステップS100の特別図柄通常処理は、特図処理選択フラグが初期値「0」のときに実行される処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特図保留メモリに保留情報が格納されているか否かを判別し、格納されているときに、第2〜第4エントリの各保留情報を1エントリずつ上位にシフトし、新たに第1エントリに格納された乱数値を読み出し、特図処理選択フラグの値を「1」に更新する。

また、ステップS101の特別図柄停止図柄設定処理は、特図処理選択フラグの値が「1」の場合に実行され、特図ゲームの表示結果を事前決定する処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特図保留メモリの第1エントリに保持されている乱数値を用いて、表示結果を決定(事前決定)する。具体的には、図14に示すように、その時点での遊技状態(確変フラグ,時短フラグの内容で特定される確変状態、時短状態等)に応じたRAM55内に記憶されている図示しない大当り判定テーブルを選択し(S301)、ステップS100で特図保留メモリの第1エントリから読み出した乱数値を選択した抽選テーブルに適用して、大当りか否かを事前(特図ゲームが開始する前に)判定する(S302)。

該判定結果が大当りの場合にはS303からS304のステップに進んで、さらに、乱数回路503を起動して乱数値を抽出して、図示しないRAM55内の確定図柄判定テーブルに適用して大当りの表示結果(最終停止図柄の組み合わせ)を決定する(S304)。一方、ハズレの場合には、S305のステップに進んで、各図柄について乱数値を抽出して、確定図柄判定テーブルに適用して、特別図柄表示器8に表示する表示結果(確定図柄)を決定した後、特図処理選択フラグの値を「2」に更新する(S306)。

ステップS102の変動表示パターン設定処理は、特図処理選択フラグが「2」の場合に実行される処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特図ゲームを行う際に使用する変動表示パターン(通常変動、ノーマルリーチ、スーパーリーチのいずれか)を、図示しないRAM55内の変動表示パターン判定テーブルに格納されている変動表示パターンの内から選択する。

この変動表示パターン設定処理において、図15に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、RAM55内に確変状態であることを示す確変フラグ又は時短状態であることを示す時短フラグがセットされているか否か、即ち、特図の変動表示による特図ゲームにおける変動時間を通常よりも短くする時短制御処理が有効状態にされているか否かを判別する(S401)。

確変フラグ又は時短フラグがオンの場合には、S402のステップに進んで、時短用の変動表示パターンで、且つ、ステップS101で設定した当りかハズレを導出可能なもののうちから1つを、例えば乱数を発生させる等して選択する。

一方、確変フラグと時短フラグとが共にオフの状態にあるときには、S403のステップに進み、通常の変動表示パターンのうちで、且つ、ステップS101で設定した最終停止図柄を導出可能なものの内から1つを、例えば乱数を発生させる等して選択する。

続いて、特図変動時間タイマに、選択した変動表示パターンに割り当てられている総変動時間に相当するカウント値を設定する(S404)。

そして、特図ゲームの開始と最終停止図柄と変動表示パターン(通常変動、ノーマルリーチ、スーパーリーチの種別、但し、ノーマルリーチの場合には、複数のノーマルリーチの内のどのノーマルリーチとするかの情報を含む)とを指定する制御コードとを指示する演出制御コマンドを成す変動開始コマンドと、3つの確定図柄(最終停止飾り図柄)を指定する最終停止図柄指定コマンドとを、演出制御基板80に送信した後(S405)、特図処理選択フラグの値を「3」に更新する(S406)。

このS405にて送信されたコマンドは、演出制御基板80に受信される。演出制御基

板80の演出制御用マイクロコンピュータ100は、図16に示す演出制御メイン処理を実施することにより、該受信した受信コマンドに含まれている情報から、可変表示装置9における可変表示に使用する表示制御データを特定し、この表示制御データと変動表示パターンが規定するタイムスケジュールに沿って、可変表示装置9を構成する液晶表示器に飾り図柄が変動してから停止するまでの演出映像を含む画像を表示し、受信した最終停止図柄指定コマンドから、左・中・右の各確定図柄を判別するとともに、受信コマンドに応じた演出音をスピーカー27から出力する。

また、演出制御基板80が、演出表示制御を行っている間、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、図11のステップS103の特別図柄変動処理を繰り返して実行する。なお、この処理は、特図処理選択フラグの値が「3」の場合に実行される処理である。この処理では、図13に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特図変動時間タイマのカウント値を1だけ減算する(S601)。続いて、特図変動時間タイマの値が0であるか否か、すなわち、特別図柄を設定された変動時間だけ変動させたか否かが判別される(S602)。

特図変動時間タイマ=0と判別された場合には、1回の特図ゲームが丁度終了したタイミングであるので、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、S603のステップに進んで、特図処理選択フラグを「4」とする(S603)。

一方、ステップS602で特図変動時間タイマ=0ではないと判断されたときには、今回の割り込み処理を終了する。

図11のステップS104の特別図柄停止設定処理は、特図処理選択フラグの値が「4」の場合に実行される処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、演出制御基板80に、確定コマンドを送信する。また、特図ゲームの終了に同期して、動作する必要のある各部に特図ゲームの終了を通知する。さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、最終停止図柄が当りに相当する場合には、大当りフラグを設定(セット)し、特図処理選択フラグを「5」に更新し、ハズレに相当する場合には、特図処理選択フラグを「0」に更新する。

尚、演出制御基板80の演出制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS104の特別図柄停止設定処理において送出された確定コマンドを受信すると、特別図柄の確定表示(飾り図柄の変動を停止する表示)を実行する。

図11のステップS105の大入賞口開放前処理は、特図処理選択フラグの値が「5」の場合に実行される処理である。この処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別可変入賞装置の開閉板20を開成する前の演出を行うための処理、例えば、第1回目の開放前や開放処理間のインターバル演出等の処理を行う。特別可変入賞装置の開閉板20を開成するタイミングになると、特図処理選択フラグの値を「6」に更新する。

図11のステップS106の大入賞口開放中処理は、特図処理選択フラグの値が「6」の場合に実行される処理である。この処理では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、開放された特別可変入賞装置への遊技球の入賞処理、開放時間の計測処理、演出制御基板80を介した表示制御等を行う。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、入賞球数が所定数に達するか開放時間が所定時間に達すると、特図処理選択フラグの値を更新する。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1回の大当りについて、特別可変入賞装置の開閉板20の開成回数をカウントしており、特図処理選択フラグを更新する際に、開放回数が、例えば15回に達していれば、大当り状態を終了する条件が成立したとして特図処理選択フラグの値を「7」とし、開成回数が15回に達していなければ、開閉板20を一旦閉成した後、特定入賞領域(Vポケット)への遊技球の通過があったか否か(V入賞の有無)を判別し、通過があったなら、特図処理選択フラグを「5」に、無しなら「7」とする。これにより、大当り状態にあっては、前述したように、特別可変入賞装置の開閉が最大15回繰り返されることになる。

図11のステップS107の大当り終了処理は、特図処理選択フラグの値が「7」の場合に実行される処理であり、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、大当り状態を終了させる処理を行い、特図処理選択フラグの値を「0」とする。

つまり、本実施例の遊技制御用マイクロコンピュータ560が搭載された遊技制御基板31は、演出制御基板80と可変表示装置9における演出表示結果である飾り図柄の表示結果が、特定の表示結果である大当り図柄であるときに遊技者にとって有利な特定遊技状態である大当り状態に制御しており、該遊技制御基板31によって本発明の制御手段が構成されている。

以下、本実施例のパチンコ機1の可変表示装置9に、各キャラクタによる演出表示が表示される流れについて詳述する。

図16は、演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)が実行するメイン処理を示すフローチャートである。

演出制御用マイクロコンピュータ100は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、RAM領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔(例えば、2ms)を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う(S701)。

そして、演出制御用マイクロコンピュータ100は、タイマ割込フラグの監視(S702)を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用マイクロコンピュータ100は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。本実施例のメイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用マイクロコンピュータ100は、そのフラグをクリアし(S703)、コマンド解析処理を実行する。

この本実施例のコマンド解析処理において、演出制御用マイクロコンピュータ100は、主基板31から受信した演出制御コマンドを解析し、変動表示パターンが通常変動、ノーマルリーチ、スーパーリーチのいずれであるかや、確定図柄(最終停止飾り図柄)が何であるかにより、大当りであるかハズレであるか等を特定する処理等を実行する(コマンド解析処理:S704)。

次いで、演出制御用マイクロコンピュータ100は、図17に示す演出制御プロセス処理を実行する(S705)。該演出制御プロセス処理では、コマンド解析処理における解析結果に応じて、可変表示装置9に表示する演出内容を決定し、該決定した演出内容を可変表示装置9に表示する表示制御等を実行する。

そして、演出制御用マイクロコンピュータ100は、所定の乱数、具体的には、図6(a)に示すリーチパターン決定用テーブルにおけるリーチパターン決定用の乱数値や、図6(b)に示す修行リーチ決定用テーブルにおける修行リーチ決定用の乱数値や、図7〜図9に例示する各対決リーチ決定用テーブルにおける対決リーチ決定用の乱数値を生成するためのカウンタのカウンタ値を更新する乱数更新処理を実行する(S706)。さらに、可変表示装置9等の演出装置を用いて報知を行う報知制御処理を実行する(S707)。その後、ステップS702に移行する。

また、図16に示す各処理によって演出制御用マイクロコンピュータ100は、演出制御コマンドに応答して、図示しないCGROMに格納されている表示制御データ(プロセステーブル)の内から、受信した演出制御コマンドに対応する変動表示パターン(通常変動、ノーマルリーチ)、または、受信した演出制御コマンドに対応し、演出制御プロセス処理にて決定した演出内容の変動表示パターンに対応するものを読み出す。そして、カウンタ(タイマ)をリスタートして、変動開始からの経過時間の計時を開始する。

尚、この表示制御データを成すプロセステーブルには、プロセスタイマ設定値と表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび生成する音出音を特定するための演出音コードの組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、変動パターンを構成する各変動態様が記載されている。

そして、該変動表示パターン用の図示しない速度・方向テーブルを参照し、変動開始後の経過時間を読み出して、その時点で表示すべき画像が特別図柄であるか演出画像であるか、その変動方向と速度、アニメーション表示の有無を判別する。続いて、表示領域サイズデータテーブルを参照して、変動方向に対する抽出図柄数を求める。

次に、抽出図柄数と現在の変動表示の状態から、抽出する図柄(飾り図柄又は演出画像)を特定する。アニメーション表示無しならば、各図柄について基準となる表示態様の画像を特定し、アニメーション表示有りならば、各図柄について各表示態様の画像を特定する。

次に、特定された飾り図柄(0〜9)を、対応する拡大率、回転角度で、予め指定されている配列(縦並びや予横並び)で、仮想的に配置する。なお、この段階で画像データを実際に配列する必要はない。

次に、仮想的に配置した画像上の表示領域の位置を、直前の位置、移動速度、移動方向

、アニメ変動の有無から特定した後、仮想的に配置した画像上の表示領域の内部の範囲(表示する範囲)を、表示領域の位置とサイズとに基づいて特定する。

また、前記にて特定した飾り図柄と経過時間のデータから、表示対象の図柄(飾り図柄とキャラクタ、また、場合により演出画像データそれぞれ)が格納されているアドレスを、図示しないインデックスデータテーブルを参照して求める。

次に、求めた展開すべき画像データのアドレス、配置、拡大率・縮小率、透過率(予め設定されている)、クリッピング範囲などを特定する、即ち、表示対象画像を特定する描

画コマンド又は/及びアトリビュートデータを生成し、VDP109に送信する。

VDP109は、これら指示された描画コマンド又はアトリビュートで特定される画像の画像データ(指定されたアドレスに格納されている画像データ)を図示しないCGROMに格納されている画像データの中から抽出する。

さらに、読み出した画像データを拡大・縮小・回転・透過処理を行って配置し直して、ワークメモリ上に展開する。

次に、配置した画像データを通知されたクリッピング範囲でクリッピングして、図示しないVRAMに格納する。

演出制御用マイクロコンピュータ100とVDP109とは、上述の処理を、左図柄、中図柄、右図柄のそれぞれについて実行し、最終的に1画面分の画像を合成することで、可変表示装置9にこれら合成された画像が表示される。

尚、演出制御用マイクロコンピュータ100は、プロセステーブルの表示制御実行データにもとづく制御と同様に、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけランプ制御実行データにもとづいて各種ランプの点灯状態を制御し、演出音コードを音声出力基板70に出力することで、可変表示装置9における各種の演出パターン、具体的には、通常演出や、ノーマルリーチや、各種スーパーリーチに応じた演出表示に連動して、各天枠ランプ28a、左枠ランプ28bおよび右枠ランプ28cや装飾ランプ25が点灯制御されるとともに、演出パターンの進行に合致した演出音が音声入出力基板70において生成されて出力される。

ここで、本実施例のパチンコ機1において発生するスーパーリーチにおいて、各キャラクタの本発明のパラメータとなるレベルに応じた、異なる演出のスーパーリーチが決定される、図16に示す演出制御メイン処理のステップ705において実施される本実施例の演出制御プロセス処理について、図17に基づいて以下に詳述する。

本実施例の演出制御プロセス処理において演出制御用マイクロコンピュータ100は、まず、S704のコマンド解析処理にて特定した確定図柄(最終停止飾り図柄)が大当りであるか或いはハズレであるかを判定する(Ss1)。

そして、確定図柄(最終停止飾り図柄)がハズレ図柄である場合にはSs2のステップに進み、S704のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがノーマルリーチまたはスーパーリーチであるか否かを判定する。

そして、ノーマルリーチまたはスーパーリーチではない場合、つまり、通常変動である場合には、Ss10のステップに進んで、前述したようにCGROMに格納されている表示制御データに基づく表示制御や各種ランプの点灯制御並びに演出音コードの音声出力基板70への出力による演出音制御を実施して、通常変動の演出制御を実施し、主基板31からの確定コマンドの受信に応じて、コマンド解析処理にて特定したハズレの確定図柄(最終停止飾り図柄)を可変表示装置9に表示結果として表示するとともに、RAM108の演出表示カウンタに1を加算更新するハズレ変動演出制御処理を実施した後、Ss8のレベル値減算処理を実施して、当該演出制御プロセス処理を終了する。

この本実施例のSs8のステップにおけるレベル値減算処理は、上述のように、ハズレ変動演出制御処理にて加算更新された後の演出表示カウンタが所定値(本実施例では50)に達しているかを判定し、達していない場合には、レベルの減算を行うことなく該レベル値減算処理を終了する一方、達している場合には、その時点において選択されているキャラクタ、つまり、キャラクタ情報テーブルにおいて、現在選択のデータとして「1」が記憶されているキャラクタに対応するレベル値から所定の減算値であるレベル1を減算更新するとともに、該演出表示カウンタをリセットする。

すなわち、本実施例では、各キャラクタのレベルは、後述する修行リーチが実施されることによりアップするだけでなく、図27に示すように、修行リーチが実施されてレベルの向上があってから、所定の回数(50回)の演出表示が実施された場合には、例えばレベル25がレベル24となるようにレベル1が減算されることで、キャラクタのレベルが低下するようにもなっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、本実施例のSs8のレベル値減算処理を除くことで、レベルの低下がなされないパチンコ機1としても良い。

つまり、本実施例のレベル値減算処理においては、パラメータ記憶手段となるキャラクタ情報テーブルに記憶されている、キャラクタ選択受付け処理(キャラクタ選択受付手段)にて選択されたキャラクタのレベル(パラメータ)を遊技状況に応じて減算更新しており、該レベル値減算処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明のパラメータ更新手段が形成されている。

一方、Ss2の判定において、S704のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンが各種ノーマルリーチまたはスーパーリーチである場合には、Ss3のステップに進んで、リーチパターン決定処理を実行する。

この本実施例のリーチパターン決定処理においては、S704のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがノーマルリーチである場合には、新たにリーチパターンを決定することなく当該処理を終了する一方、S704のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがスーパーリーチである場合において、S706の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づくリーチパターン決定用の乱数値を取得、つまり、図6(a)に示すリーチパターン決定用テーブルに格納されている1〜6の範囲内の1つの数値を取得し、取得した乱数値に該当するスーパーリーチの種別を、当該スーパーリーチにおいて実施するスーパーリーチの種別として決定する。

具体的には、リーチパターン決定用テーブルの内、最終的な表示結果がハズレとなるので、ハズレ時のリーチパターン決定用テーブルに格納されているデータを対象として選択を実施するとともに、取得した乱数値が、例えば5であれば、該乱数値である5に対応してハズレ時のリーチパターン決定用テーブルに格納されている種別である修行リーチを、実施するスーパーリーチの種別として決定し、取得した乱数値が、例えば6であれば、該乱数値である6に対応してハズレ時のリーチパターン決定用テーブルに格納されている種別である対決リーチを、実施するスーパーリーチの種別として決定する。

このように、本実施例では、最終的に大当りである場合に使用されるリーチパターン決定用テーブルと、最終的にハズレとなる場合に使用されるリーチパターン決定用テーブルが、図6(a)に示すように異なり、各種別に対応して格納される乱数値の範囲が、例えば、最終的に大当りである場合には、スーパーリーチBや対決リーチが出現し易く、最終的にハズレである場合には、スーパーリーチAが出現し易いように、大当り時とハズレ時とで異なるように設定されることで、スーパーリーチBが出現した場合には大当りになるかもしれないという、遊技者の大当りへの期待感を向上できるようになっている。

また、修行リーチの種別は、ハズレ時のリーチパターン決定用テーブルにのみ存在するので、最終的に大当りとなる場合には、修行リーチは発生しないこととなるが、修行リーチが発生した場合(すなわち、ハズレが確定することになる)には、後述するように、その時点において選択しているキャラクタのレベルが向上するという特典が与えられるようになっている。

このようにして、スーパーリーチの種別を決定した後、Ss4のステップに進んで、Ss3のリーチパターン決定処理にて決定した種別が、修行リーチであるか否かを判定する。

リーチパターン決定処理にて決定した種別が修行リーチである場合にはSs11のステップに進み、該修行リーチにおいて実施する修行の内容(種別)を決定する修行パターン決定処理を実行する。

この本実施例の修行パターン決定処理においては、S706の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づく修行リーチ決定用の乱数値を取得、つまり、図6(b)に示す修行リーチ決定用テーブルにおいて、各修行の種別に対応して格納されている1〜10の範囲内の1つの数値を取得し、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタの種別と、取得した乱数値とに該当する修行種別(精神修行、技修行、体力修行)を、当該修行リーチにおいて実施する修行種別として決定する。

具体的には、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、取得した修行種別決定用乱数値が3であれば、該乱数値である3が該当する精神修行リーチを、実施する修行リーチの種別として決定するとともに、該精神修行リーチを実施することにより当該キャラクタAのレベルをアップするアップ値を1として決定する。

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタB’であって、取得した修行種別決定用乱数値が8であれば、該乱数値である8が該当する体力修行リーチを、実施する修行リーチの種別として決定するとともに、該体力修行リーチを実施することにより当該キャラクタB’のレベルをアップするアップ値を7として決定する。

尚、本実施例の修行リーチ決定用テーブルにおいては、図6(b)に示すように、修行リーチの種別に対応する乱数値の範囲が、各キャラクタの種別毎に異なるように設定されることで、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)とで、発生し(決定され)易い修行の種別が、それぞれ異なるようになっているとともに、発生し(決定され)易い修行の種別において付与されるアップ値が低く、発生し(決定され)難い修行の種別において付与されるアップ値が高くなるように設定されている。

つまり、キャラクタA(A’)では精神修行リーチが発生し(決定され)易く、キャラクタB(B’)では技修行リーチが発生し(決定され)易く、キャラクタC(C’)では体力修行リーチが発生し(決定され)易くなっており、これらの発生し(決定され)易い修行リーチによっては、低い1レベルまたは2レベル(別キャラクタ)がアップ値とされるのに対し、キャラクタA(A’)では体力修行リーチが発生し(決定され)難く、キャラクタB(B’)では精神修行リーチが発生し(決定され)難く、キャラクタC(C’)では技修行リーチが発生し(決定され)難くなっており、これらの発生し(決定され)難い修行リーチによっては、高い10レベルがアップ値とされており、各キャラクタの性格において得意な修行と不得意な修行が異なり、得意な修行では、なかなかレベルが向上しないが、不得意な修行では、大きくレベルが向上するという物語性が付与されている。

また、本実施例においては、遊技者により選択されるキャラクタとして、上述したように、キャラクタPによるプレミアムリーチが発生した場合には、該キャラクタPも追加されるようになるので、その時点においてキャラクタPが選択されている場合には、修行リーチ決定用テーブルのキャラクタPに対応する各乱数値により、他のキャラクタの場合と同様に修行リーチの種別が決定されるが、キャラクタPは、選択可能とされる機会が非常に少なく、且つ、前述したように、その選択が無効とされる場合があることから、修行リーチによって付与されるアップ値が、他のキャラクタの場合よりも高いもの(最大で20レベル)とされている。

尚、本実施例では、最終的な表示結果が大当りであるかハズレであるかにかかわらず、同一の修行リーチ決定用テーブルを使用するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら修行リーチ決定用テーブルを、図6(a)に示すリーチパターン決定用テーブルと同様に、大当り時とハズレ時とで、異なる修行リーチ決定用テーブルを用いるようにしても良い。

そして、Ss6のステップに進んで、Ss3のステップ並びにSs11のステップにて決定された種別の修行リーチの演出制御(表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御)を実施するとともに、実施した修行リーチの種別に応じたアップ値を加算更新(キャラクタ情報テーブルにおいて現在選択に「1」が記憶されているキャラクタのレベル値にアップ値を加算更新)するハズレリーチ演出制御処理を実行することで、可変表示装置9に、該種別の修行リーチの演出表示が、図22に示すように表示される。尚、本実施例では、ハズレリーチ演出制御処理にてアップ値の加算更新を実施したときには、RAM108の演出表示カウンタがリセットされ、アップ値を加算更新しないときには、RAM108の演出表示カウンタに1が加算更新される。

つまり、本実施例のハズレリーチ演出制御処理においては、パラメータ記憶手段となるキャラクタ情報テーブルに記憶されている、キャラクタ選択受付け処理(キャラクタ選択受付手段)にて選択されたキャラクタのレベル(パラメータ)を、修行リーチ決定用テーブル(更新条件記憶手段)に記憶されている更新条件に基づき、遊技状況に応じて加算更新しており、該ハズレリーチ演出制御処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明のパラメータ更新手段が形成されている。

ここで、図22は、本実施例のキャラクタAを遊技者が選択しているときに出現する各修行リーチの可変表示装置9における表示画面の変化を示すものであり、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄(例えば7)が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、スーパーリーチへ移行することを示す演出として、図22(b)に示すように、その時点において選択しているキャラクタAとそのレベル値とが表示される。

そして、Ss11のステップにて決定された種別の修行リーチが精神修行リーチであれば、図22(c)に示すように、該キャラクタAが滝に打たれて修行する精神修行演出画像が可変表示装置9に表示された後、該キャラクタAの精神修行リーチにおいて付与されるアップ値である1レベルと加算後のレベル値とを含む図22(d)のレベルアップ画面が表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図22(i)に示すハズレ画面が表示される演出表示が表示される。

また、Ss11のステップにて決定された種別の修行リーチが技修行リーチであれば、図22(e)に示すように、該キャラクタAが空中を飛翔する虫を手拳にて射止める技修行演出画像が可変表示装置9に表示された後、該キャラクタAの技修行リーチにおいて付与されるアップ値である5レベルと加算後のレベル値とを含む図22(f)のレベルアップ画面が表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図22(i)に示すハズレ画面が表示される演出表示が表示される。

また、Ss11のステップにて決定された種別の修行リーチが体力修行リーチであれば、図22(g)に示すように、該キャラクタAが片手による大きな石の持ち上げを繰返し行う体力修行演出画像が可変表示装置9に表示された後、該キャラクタAの体力修行リーチにおいて付与されるアップ値である10レベルと加算後のレベル値とを含む図22(h)のレベルアップ画面が表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図22(i)に示すハズレ画面が表示される演出表示が表示される。

また、図23は、本実施例のキャラクタBを遊技者が選択しているときに出現する精神修行リーチの可変表示装置9における表示画面の変化を示すものであり、キャラクタAの場合と同様に、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄(例えば7)が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、スーパーリーチへ移行することを示す演出として、図23(b)に示すように、その時点において選択しているキャラクタBとそのレベル値とが表示される。

そして、Ss11のステップにて決定された種別の修行リーチが、例えば、精神修行リーチであれば、図23(c)に示すように、該キャラクタBが滝に打たれて修行する精神修行演出画像が可変表示装置9に表示された後、該キャラクタBの精神修行リーチにおいて付与されるアップ値である10レベルと加算後のレベル値とを含む図23(d)のレベルアップ画面が表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図23(i)に示すハズレ画面が表示される演出表示が表示される。

つまり、同一の種別の修行リーチであっても、その時点において選択しているキャラクタが異なれば、付与されるアップ値が異なるので、修行リーチの種別と選択しているキャラクタとの組み合わせにより、キャラクタのレベルアップの度合いが異なることから、遊技者が、適宜にレベルアップさせる対象とするキャラクタを変更することで、キャラクタのレベルアップの度合いを向上できる可能性があり、これらキャラクタを選択することの興趣が付与されている。

そして、Ss6のハズレリーチ演出制御処理の実施後にSs7のステップに進み、該ハズレリーチ演出制御処理によって修行リーチが実施された場合において、該修行リーチの実施により付与されたアップ値の加算後のレベル値が、100に達しているか否かを判定し、100に達していない場合には、前述したSs8のレベル値減算処理を経由して当該演出制御プロセス処理を終了する一方、100に達している場合には、当該100に達したキャラクタが、該キャラクタに対応する別キャラクタに変更することを示すキャラクタ更新演出を可変表示装置9に表示するとともに、キャラクタ情報テーブルの変更される別キャラクタに対応する選択可能データ並びに現在選択のデータを「1」に変更し、当該100に達したキャラクタの選択可能データ並びに現在選択のデータを「0」に変更した後(Ss13)、前述したSs8のレベル値減算処理を経由して当該演出制御プロセス処理を終了する。

また、Ss3のリーチパターン決定処理において、対決リーチが決定された場合には、Ss4のステップでNoと判定されるとともに、Ss5のステップの判定でYesと判定されることでSs12のステップに進み、該対決リーチにおいて実施する対決の内容(敵、技種別)を、その時点の各キャラクタのレベル値により決定する対決パターン決定処理を実行する。

この本実施例の対決パターン決定処理においては、図7、図9に例示する前述したハズレ時における各対決リーチ決定用テーブルを使用して対決パターンを決定するようになっており、S706の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づく対決リーチ決定用の乱数値を取得、つまり、その時点において選択しているキャラクタ並びに最終的な表示結果であるハズレに該当する対決リーチ決定用テーブルにおいて、各技種別に対応して格納されている1〜100の範囲内の1つの数値を取得し、その時点の各キャラクタのレベル範囲が該当する項目において、該取得した対決パターン決定用乱数値が該当する技種別と敵種別とを、当該対決リーチにて実施する対決の内容として決定する。

具体的には、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、当該キャラクタAのその時点のレベルが、図25(b)に示すように20であり、取得した対決パターン決定用乱数値が「71」であれば、Ss12の対決パターン決定処理では、最終的にはハズレとなる場合であるので(Ss1でNo)、使用する対決リーチ決定用テーブルとして、図7に示す対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)を選択し、該対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)におけるキャラクタAレベルが該当する項目である「20≧」の項目において、取得した対決パターン決定用乱数値が「71」が該当する内容(この場合には全てが単独技1)、すなわち、キャラクタAの単独技1で、敵種別が該単独技1に強い敵2とする内容が決定される。

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、当該キャラクタAのその時点のレベルが、図25(g)に示すように25であるとともに、キャラクタBのレベルが30であり、その他のキャラクタのレベルが20以下である場合であって、取得した対決パターン決定用乱数値が「9」であれば、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)におけるキャラクタAレベルが該当する項目である「21〜50」の項目中で、キャラクタBのレベル範囲が該当する「21〜100」と、キャラクタCのレベル範囲が該当する「20≧」の項目に対応する乱数値の範囲で、該取得した対決パターン決定用乱数値である「9」が該当する内容、すなわち、キャラクタAとキャラクタBとの合体技1で、敵種別が敵2とする内容が決定される。

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタA’であって、当該キャラクタA’のその時点のレベルが、例えば55であるとともに、キャラクタBのレベルが75であり、キャラクタCのレベルが52である場合であって、取得した対決パターン決定用乱数値が「91」であれば、図7の対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、ハズレ時)におけるキャラクタAレベルが該当する項目である「51〜100」の項目中で、キャラクタBのレベル範囲が該当する「51〜100」と、キャラクタCのレベル範囲が該当する「51〜100」の項目に対応する乱数値の範囲で、該取得した対決パターン決定用乱数値である「91」が該当する内容、すなわち、キャラクタAとキャラクタBとキャラクタCとの合体技2で、敵種別が敵2とする内容が決定される。

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタPであって、当該キャラクタP並びにキャラクタA、キャラクタB、キャラクタCのその時点のレベルが全て51以上であって、図9に示す対決リーチ決定用テーブル(キャラクタP選択、ハズレ時)におけるキャラクタPとキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCによる合体技1の例えば敵2に対応して格納されている乱数値範囲に該当する乱数値が取得された場合には、キャラクタPとキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCによる合体技1で、敵種別が敵2とする内容が決定される。

つまり、本実施例の対決パターン決定処理においては、キャラクタ選択受付け処理(キャラクタ選択受付手段)にて選択されたキャラクタのキャラクタ情報テーブル(パラメータ記憶手段)に記憶されているレベル(パラメータ)に基づいて、当該キャラクタによるキャラクタ演出となる単独技1〜3の対決リーチを決定するとともに、キャラクタ情報テーブル(パラメータ記憶手段)に記憶されている各キャラクタのレベル(パラメータ)の組み合わせに基づいて、複数のキャラクタによるキャラクタ演出である各合体技1〜2の対決リーチを決定しており、該対決パターン決定処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明のキャラクタ演出決定手段が形成されている。

そして、Ss6のステップに進んで、Ss12のステップおいて決定された内容の対決リーチの演出制御(表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御)を実施するハズレリーチ演出制御処理を実行することで、可変表示装置9に、Ss12のステップおいて決定された内容の対決リーチの演出表示が、図25に示すように表示される。

つまり、本実施例における演出表示手段となる演出制御基板80と可変表示装置9は、対決パターン決定処理(キャラクタ演出決定手段)にて決定されたキャラクタ演出である各種の対決リーチの演出表示を実施する。

また、選択されているキャラクタがキャラクタPであり、Ss12にて決定された対決リーチが、上述したように、例えば、キャラクタPとキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCによる合体技1であって、該決定されたキャラクタPとキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCによる合体技1の対決リーチが該ハズレリーチ演出制御処理にて実施された場合には、最終的には、該対決に負けてハズレとなるので、キャラクタ情報テーブルにおける該キャラクタPの選択可否のデータが「1(選択可)」から「0(選択不可)」に変更され、キャラクタ情報テーブルにおける該キャラクタPの現在選択のデータが、「1」から「0」に変更され、該キャラクタP以外の他のキャラクタの内、その時点のレベルが最も低いキャラクタの現在選択のデータが「0」から「1」に変更されることで、キャラクタPの選択が不能とされるとともに、キャラクタPがレベルアップ対象とされている場合には、該キャラクタPの選択が無効とされて、その他のキャラクタが自動的にレベルアップ対象とされるようになっている。

つまり、本実施例のSs6のハズレリーチ演出制御処理においては、キャラクタ選択受付け処理(キャラクタ選択受付手段)によるキャラクタP(特別キャラクタ)の選択が可能とされているときに、最終的に負けてハズレとなる特定の対決リーチ(キャラクタPとキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCによる合体技)が実施されること(所定の消失条件が成立したこと)に応じて該キャラクタP(特別キャラクタ)のキャラクタ選択受付け処理による選択を無効化しており、該Ss6のハズレリーチ演出制御処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明における特別キャラクタ選択無効化手段が形成されている。

ここで、図25は、本実施例のキャラクタAを遊技者が選択しているときであって、上述したように、キャラクタAのレベルが20であるとき、並びに、キャラクタAのレベルが25であってキャラクタBのレベルが30である場合において出現する各対決リーチの可変表示装置9における表示画面の変化を示すものである。

尚、図25には図示していないが、図22や図23の場合と同様に、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄(例えば7)が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、スーパーリーチへ移行することを示す演出として、図22(b)に示すように、その時点において選択しているキャラクタAとそのレベル値と、該キャラクタAとともにリーチ演出に使用されるキャラクタBとそのレベル値とが表示された後に、図25(a)に示すように、「対決!」の表示により対決リーチに移行することが示される。

そして、上述したように、キャラクタAのレベルが20であることにより、Ss12の対決パターン決定処理において敵種別が敵2である単独技1が決定された場合には、図25(b)に示すように、キャラクタAのみと敵2(仙人)とが「VS」の表示の左右に表示されることで、これらキャラクタAと敵2(仙人)とが対決することが示されるとともに、「VS」の表示が消えることによりキャラクタAが単独技1(単発の手拳)で攻撃する画像が表示される(図25(c))。

そして、敵2(仙人)は、キャラクタAの単独技1(単発の手拳)を躱した後に、キャラクタAを打突して反撃し(図25(d))、該反撃によりキャラクタAが倒れて負ける画像が、図25(e)に示すように表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図25(f)に示すハズレ画面が表示される演出表示が実施される。

また、上述したように、キャラクタAのレベルが25であってキャラクタBのレベルが30であることにより、Ss12の対決パターン決定処理において敵種別が敵2である合体技1が決定された場合には、図25(g)に示すように、キャラクタA並びにキャラクタBと、敵2(仙人)とが「VS」の表示の左右に表示されることで、これらキャラクタA並びにキャラクタBと敵2(仙人)とが対決することが示されるとともに、「VS」の表示が消えることにより、キャラクタA並びにキャラクタBとが同時に合体技1(単発の手拳)で攻撃する画像が表示される(図25(h))。

そして、敵2(仙人)は、キャラクタA並びにキャラクタBの攻撃を躱した後に、キャラクタA並びにキャラクタBを連続して打突して反撃し(図25(i))、該反撃によりキャラクタA並びにキャラクタBがいずれも倒れて負ける画像が、図25(j)に示すように表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図25(k)に示すハズレ画面が表示される演出表示が実施される。

尚、図25には、選択したキャラクタがキャラクタAである場合についての画面のみを例示したが、上述したように、遊技者が選択したキャラクタがキャラクタA’である場合でも、キャラクタB(B’)である場合でも、キャラクタC(C’)である場合でも、キャラクタPである場合でも、同様の対決リーチの演出表示が実施される。

また、Ss12からSs6のステップに移行したときには、修行リーチと異なり、レベル値のアップはなされないので、Ss7における判定では、常にNoと判定されて、Ss8のレベル値減算処理を経由して当該演出制御プロセス処理を終了する。

一方、前述したSs3のリーチパターン決定処理において、S704のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがノーマルリーチであるので、リーチパターン決定が成されなかった場合、並びに、修行リーチ並びに対決リーチ以外のスーパーリーチ、すなわちスーパーリーチAまたはスーパーリーチBが決定された場合には、Ss4のステップ並びにSs5のステップの判定のいずれでもNoと判定されてSs6のハズレリーチ演出制御処理に進むことにより、該決定されたスーパーリーチAまたはスーパーリーチB、或いは、各種ノーマルリーチの演出制御(各スーパーリーチ或いは各種ノーマルリーチの表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御)が実施されることで、可変表示装置9に、ノーマルリーチ、スーパーリーチA、或いはスーパーリーチBの演出表示が表示されるとともに、RAM108の演出表示カウンタに1が加算更新される。尚、この各種ノーマルリーチ、スーパーリーチA、スーパーリーチBでは、キャラクタが登場せず、キャラクタ演出を含まない演出が実施される。

次に、前述のSs1の判定で、確定図柄(最終停止飾り図柄)が大当り図柄である場合にはSs20のステップに進んで、Ss3と同様のリーチパターン決定処理を実行する。

この最終的に大当りとなる場合には、ハズレの場合と違い、必ずリーチとなることから、リーチの有無の判定は実施せずに、リーチパターン決定処理へ移行する。

そして、Ss20におけるリーチパターン決定処理においては、S704のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがノーマルリーチである場合には、新たにリーチパターンを決定することなく処理を終了する一方、S704のコマンド解析処理にて特定した変動表示パターンがスーパーリーチである場合において、S706の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づくリーチパターン決定用の乱数値を取得、つまり、図6(a)に示すリーチパターン決定用テーブルに格納されている1〜6の範囲内の1つの数値を取得し、取得した乱数値に該当するスーパーリーチの種別を、当該スーパーリーチにおいて実施するスーパーリーチの種別として決定する。

具体的には、リーチパターン決定用テーブルの内、最終的な表示結果が大当りとなるので、大当り時のリーチパターン決定用テーブルに格納されているデータを対象として選択を実施するとともに、取得した乱数値が、例えば3であれば、該乱数値である3に対応して大当り時のリーチパターン決定用テーブルに格納されている種別である、最終的に大当りとなる場合に出現し易いスーパーリーチBを、実施するスーパーリーチの種別として決定し、取得した乱数値が、例えば6であれば、該乱数値である6に対応して大当り時のリーチパターン決定用テーブルに格納されている種別である対決リーチを、実施するスーパーリーチの種別として決定する。

そして、Ss21のステップに進んで、Ss20にて決定したスーパーリーチが対決リーチであるか否かを判定し、対決リーチではない場合には、Ss22のステップに進んで、アタリリーチ演出制御処理を実行した後、Ss8のレベル値減算処理を経由して当該演出制御プロセス処理を終了する。

この本実施例のアタリリーチ演出制御処理においては、ノーマルリーチ、またはSs20のリーチパターン決定処理にて決定されたスーパーリーチAまたはスーパーリーチBの演出制御(ノーマルリーチまたは各スーパーリーチの表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御)が実施されることで、可変表示装置9に、最終的な表示結果として、コマンド解析処理(S704)にて特定した大当りの確定図柄(最終停止飾り図柄)となるノーマルリーチ、スーパーリーチAまたはスーパーリーチBの演出表示が表示されるとともに、RAM108の演出表示カウンタに1が加算更新される。

一方、Ss20のリーチパターン決定処理にて決定されたスーパーリーチが対決リーチである場合にはSs23のステップに進み、該対決リーチにおいて実施する対決の内容(敵、技種別)を、その時点の各キャラクタのレベル値により決定する対決パターン決定処理を実行する。

この本実施例のSs23のステップにおける対決パターン決定処理においては、図8に例示する、大当り時の各対決リーチ決定用テーブルを使用して対決パターンを決定するようになっており、S706の乱数更新処理にて更新されたカウンタ値に基づく対決パターン決定用の乱数値を取得、つまり、その時点において選択しているキャラクタ並びに最終的な表示結果である大当りに該当する対決リーチ決定用テーブルにおいて、各技種別に対応して格納されている1〜100の範囲内の1つの数値を取得し、その時点の各キャラクタのレベル範囲が該当する項目において、該取得した対決パターン決定用乱数値が該当する技種別と敵種別とを、当該対決リーチにて実施する対決の内容として決定する。

具体的には、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、当該キャラクタAのその時点のレベルが、図26(b)に示すように60であるとともに、キャラクタBのレベルが55であり、キャラクタCのレベルが20以下である場合であって、取得した対決パターン決定用乱数値が「65」であれば、Ss23の対決パターン決定処理では、最終的には大当りとなる場合であるので(Ss1でYes)、使用する対決リーチ決定用テーブルとして、図8に示す対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)を選択し、該対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)におけるキャラクタAレベルが該当する項目である「51〜100」の項目中で、キャラクタBのレベル範囲が該当する「51〜100」と、キャラクタCのレベル範囲が該当する「20≧」の項目において、取得した対決パターン決定用乱数値である「65」が該当する内容、すなわち、キャラクタAとキャラクタBとの合体技1で、敵種別が該合体技1に弱い敵1(小僧)とする内容が決定される。

また、キャラクタ情報テーブルから特定されるその時点に選択されているキャラクタが、例えばキャラクタAであって、当該キャラクタAのその時点のレベルが、図26(f)に示すように60であるとともに、キャラクタBのレベルが60であり、キャラクタCのレベルが70である場合であって、取得した対決パターン決定用乱数値が「55」であれば、図8に示す対決リーチ決定用テーブル(キャラクタA選択、大当り時)におけるキャラクタAレベルが該当する項目である「51〜100」の項目中で、キャラクタBのレベル範囲が該当する「51〜100」と、キャラクタCのレベル範囲が該当する「51〜100」の項目において、取得した対決パターン決定用乱数値である「55」が該当する内容、すなわち、キャラクタAとキャラクタBとキャラクタCとの合体技1で、敵種別が該合体技1に弱い敵1(小僧)とする内容が決定される。

尚、キャラクタAのその時点のレベルが、77であるとともに、キャラクタBのレベルもキャラクタCのレベルも77である場合には、取得した対決パターン決定用乱数値にかかわらず、図8に示すように、キャラクタPによるプレミアムリーチが決定される。つまり、プレミアムリーチは、最終的に大当りとなる時であって、各キャラクタのレベルが特定の77である時に、リーチパターン決定処理において対決リーチが決定されたときにのみ決定されるリーチである。

すなわち、本実施例の演出制御用マイクロコンピュータ100が実施する対決パターン決定処理においては、所定の特別演出条件の成立である最終的に大当りで、キャラクタA、B、Cのレベルが77で、スーパーリーチの種別として対決リーチが決定されることに応じて前記複数のキャラクタと異なる特別キャラクタであるキャラクタPによるプレミアムリーチ(キャラクタ演出)を決定しているとともに、キャラクタ情報テーブル(パラメータ記憶手段)に記憶されている各キャラクタのレベル(パラメータ)の組み合わせが特定の組み合わせである、各キャラクタのレベルが77であることを条件として、当該特定の組み合わせ以外においては決定しない特定演出であるプレミアムリーチを決定している。

尚、本実施例では、所定の特別演出条件の成立によって決定されるキャラクタPのキャラクタ演出と、各キャラクタのレベル(パラメータ)の組み合わせが特定の組み合わせであるときに決定される特定演出とを同一のプレミアムリーチとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、所定の特別演出条件として、例えば、キャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)が選択可能とされているときに、該選択可能とされたキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)による対決リーチが決定されて、最終的に対決に勝利して大当りとなる場合において、これらキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)に加えてキャラクタPが対決に加わったプレミアムリーチとし、特定演出を、各キャラクタのレベルが同一のレベルになったときに、該同一のレベルにおいてのみ決定されるキャラクタA(A’)、キャラクタB(B’)、キャラクタC(C’)による(キャラクタPを含まない)特別の合体技Sによる対決リーチ

とするように、これら特別演出条件の成立によるリーチ演出(キャラクタ演出)と、各キャラクタのレベル(パラメータ)の組み合わせが特定の組み合わせであるときに決定される特定演出であるリーチ演出(キャラクタ演出)とを、別々のリーチ演出(キャラクタ演出)としても良い。

そして、Ss22のステップに進んで、Ss23のステップおいて決定された内容の対決リーチまたはプレミアムリーチの演出制御(表示制御データに基づく表示制御、点灯制御、演出音制御)を実施するアタリリーチ演出制御処理を実行することで、可変表示装置9に、Ss23のステップおいて決定された内容の対決リーチの演出表示が、図26または図24に示すように表示される。

つまり、図26は、本実施例のキャラクタAを遊技者が選択しているときであって、上述したように、キャラクタAのレベルが60でキャラクタBのレベルが55であるとき、並びに、キャラクタAのレベルが60でキャラクタBのレベルが60でキャラクタCのレベルが70である場合において出現する各対決リーチの可変表示装置9における表示画面の変化を示すものである。

尚、図26には図示していないが、図22や図23の場合と同様に、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄(例えば7)が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、スーパーリーチへ移行することを示す演出として、図22(b)に示すように、その時点において選択しているキャラクタAとそのレベル値と、該キャラクタAとともにリーチ演出に使用されるキャラクタBやキャラクタCとそのレベル値とが表示された後に、図26(a)に示すように、「対決!」の表示により対決リーチに移行することが示される。

そして、上述したように、キャラクタAのレベルが60でキャラクタBのレベルが55であることにより、Ss23の対決パターン決定処理において敵種別が敵1でありキャラクタAとキャラクタBとの合体技1が決定された場合には、図26(b)に示すように、キャラクタAとキャラクタBと敵1(小僧)とが「VS」の表示の左右に表示されることで、これらキャラクタAとキャラクタBと敵1(小僧)とが対決することが示されるとともに、「VS」の表示が消えることによりキャラクタAが手拳で、キャラクタBが電撃でほぼ同時に攻撃する画像が表示される(図26(c))。

そして、敵1(小僧)が、これら合体技1を躱すことができずに、倒れて負ける画像が、図26(d)に示すように表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図25(e)に示す大当り画面が表示される演出表示が実施される。

また、上述したように、キャラクタAのレベルが60でキャラクタBのレベルが60でキャラクタCのレベルが70であることにより、Ss23の対決パターン決定処理において敵種別が敵1でありキャラクタAとキャラクタBとキャラクタCとの合体技1が決定された場合には、図26(f)に示すように、キャラクタA、キャラクタB、並びにキャラクタCと敵1(小僧)とが「VS」の表示の左右に表示されることで、これらキャラクタA、キャラクタB、並びにキャラクタCと敵1(小僧)とが対決することが示されるとともに、「VS」の表示が消えることによりキャラクタAとキャラクタBとが手拳で、キャラクタCがキックでほぼ同時に攻撃する画像が表示される(図26(g))。

そして、敵1(小僧)が、これら3つのキャラクタによる合体技1を躱すことができずに、倒れて負ける画像が、図26(h)に示すように表示された後、図示しない確定図柄が表示されるとともに、図25(i)に示す大当り画面が表示される演出表示が実施される。

また、Ss23の対決パターン決定処理において、プレミアムリーチが決定された場合には、図24(a)に示すように、初めに両側の飾り図柄として同一の飾り図柄(例えば7)が揃う表示がなされて「リーチ」の文字表示がなされた後、同一の飾り図柄が揃った状態で変動表示される全回転表示とともに、該全回転表示の背面にキャラクタPのアニメーション画像が表示される(図24(b))。

そして、図24(c)に示すように、確定図柄が表示された後、図24(d)に示すように、キャラクタが追加されたことを示すメッセージ表示を含む大当り画面が表示される演出表示が実施され、該演出表示の終了時に、Ss22のアタリリーチ演出制御処理において、キャラクタ情報テーブルのキャラクタPの選択可否データが、「0(選択不可)」から「1(選択可)」に更新されるとともに、該キャラクタPのレベル値が0であれば、レベル値を21に更新することにより、遊技者が、前述の画面表示操作を実施して、メニュー選択画面を表示させて「キャラクタ選択」を実施すると、図21(b)に示す、キャラクタPが選択対象として追加されたキャラクタ選択画面が表示される。

つまり、Ss22のアタリリーチ演出制御処理において、Ss23のステップの対決パターン決定処理(キャラクタ演出決定手段)によってキャラクタP(特別キャラクタ)によるプレミアムリーチ(キャラクタ演出)が決定されたことを条件として、該キャラクタP(特別キャラクタ)のキャラクタ選択受付け処理(キャラクタ選択受付手段)による選択を可能化しており、該Ss22のアタリリーチ演出制御処理を実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明の特別キャラクタ選択可能化手段が形成されている。

次に、本発明の請求項4に対応する実施例3に係るパチンコ機1”につき、図29を参照して説明する。なお、本実施例3のパチンコ機1”は、再表示判定タイマにより再表示のパスワード受付け画面を表示した回数を計数して、該計数した回数が所定回数となった以降は、常に、画面表示制限時間を延長した画面表示制限時間とする図29に示すパスワード受付け処理3を、実施例1における図18に示すパスワード受付け処理に代えて実施するのみで、その他の構成等は実施例1と同様とされているので、その特徴部分である図29に示すパスワード受付け処理3ついて詳述し、その他、実施例1と同一の構成部分の説明は省略するものとする。

まず、本実施例3のパチンコ機1’においても、実施例1と同様に、「キャラクタ選択」の選択入力部と、「パスワード」の選択入力部とを含む、図19に示すメニュー選択画面が、遊技者の前述した画面表示操作によって表示され、該メニュー選択画面において「パスワード」の選択入力部の選択入力があった場合に、本実施例3のパスワード受付け処理3が実施される。

この本実施例のパスワード受付け処理3においては、まず、該パスワード受付け処理3のSp17のステップにおいてスタートされる再表示判定タイマがカウント中、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から再表示判定タイマにセットされている所定時間(本実施例では1分)が経過していないか否かを判定する(Sp1)。

そして、再表示判定タイマがカウント中でない場合、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から所定時間である1分が既に経過している場合には、Sp13のステップに進み、RAM108の一時記憶領域に記憶が保持されている本発明の識別情報となる各桁の数値を、初期値パスワードに対応する全て「0」に初期化するとともに、該初期値パスワードに対応する全ての桁が「0」とされた図20(a)に示すパスワード受付け画面の表示を開始した後、Sp4のステップに進む。尚、この際、後述されているSp23のステップによって、画面表示制限時間として延長された画面表示制限時間が設定されている場合には、該延長された画面表示制限時間が画面表示制限時間タイマにセットされることで、画面表示制限時間が通常の60ではなく延長された75秒とされる。

一方、再表示判定タイマがカウント中である場合、つまり、前回のパスワード受付け画面の表示終了から所定時間である1分が未だ経過していない場合には、Sp21のステップに進み、再表示のパスワード受付け画面、つまり、RAM108の一時記憶領域に記憶が保持されているパスワードを構成する各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受付け画面(図20(d)参照)を表示した回数を計数するためにRAM108に設定されている再表示カウンタ値に1を加算する。

つまり、本実施例3のパスワード受付け処理3のSp21のステップにおいて、画面表示制限時間(表示期間)の経過によるパスワード受付け画面(入力画面)の表示終了から所定時間となる再表示判定タイマにセットされる時間(1分)が経過するまでに所定の画面表示操作となるメニュー選択画面における「パスワード」の選択入力を受付けた回数である再表示カウンタ値を計数しており、該パスワード受付け処理3のSp21のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明の計数手段が形成されている。

そして、該加算更新後の再表示カウンタ値が、所定回数(本実施例では5回)以上であるか否かを判定し、所定回数以上である場合には、Sp23のステップに進んで、Sp4のステップにおいて画面表示制限時間タイマにセットされる画面表示制限時間を、通常の60秒を延長した75秒とするように、画面表示制限時間の延長設定を実施することで、該Sp23のステップによる延長設定が実施された後の画面表示制限時間としては、延長された画面表示制限時間である75秒とされる。

つまり、本実施例3のパスワード受付け処理3のSp23のステップにおいて、Sp21のステップ(計数手段)にて計数された再表示カウンタ値(回数)が所定回数である5回に達したことを条件に、画面表示制限時間(表示期間)を延長しており、該Sp23のステップを実施する演出制御用マイクロコンピュータ100によって、本発明の表示期間延長手段が形成されている。

そしてSp3のステップに進み、RAM108の一時記憶領域に記憶が保持されているパスワードを構成する各桁の数値を読み出し、該各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受付け画面(図20(d)参照)の表示を開始した後、Sp4のステップに進むことで、Sp23のステップにて延長された75秒の画面表示制限時間がセットされた画面表示制限時間タイマのカウントがスタートされる。

一方、加算更新後の再表示カウンタ値が、所定回数以上でない場合には、画面表示制限時間を変更することなくSp3のステップに進むことで、RAM108の一時記憶領域に記憶が保持されているパスワードを構成する各桁の数値を読み出し、該各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受付け画面(図20(d)参照)の表示を開始した後、Sp4のステップに進むことで、通常設定の画面表示制限時間である60秒がセットされた画面表示制限時間タイマのカウントがスタートされる。

尚、Sp5〜Sp17の各ステップにおける処理は、図18に示すように、実施例1と同様であるので、ここでの説明は省略する。

このように、本実施例3では、再表示カウンタにより、RAM108の一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値が既に入力済みとされたパスワード受付け画面、つまり、再表示のパスワード受付け画面を表示した回数を集計し、該集計した回数が所定回数に達した以降においては、パスワード受付け画面を表示する画面表示制限時間が延長されるようになるので、入力が完了できずにパスワード受付け画面(入力画面)を再表示する遊技者の数を低減できる。

尚、本実施例3では、再表示カウンタによりパスワード受付け画面を再表示した回数をカウント(計数)するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらの回数として、遊技者が、パスワード受付け画面においてパスワードを構成する桁の数値の入力を完了できなかった回数、つまり、Sw4のステップにおいてYesと判定された回数をカウント(計数)して、該計数した回数が所定回数である5回に達したときに、画面表示制限時間を60秒から75秒に設定変更するようにしても良い。

以上、前記実施例1並びに実施例3によれば、パスワード受付け画面(入力画面)の画面表示制限時間(表示期間)内に、各桁の数値(識別情報)の入力を完了できなかった場合には、該パスワード受付け画面(入力画面)の表示期間中に入力を受付けた各桁の数値(識別情報)の記憶が保持されて、該記憶が保持された各桁の数値(識別情報)が、既に入力された数値として表示されたパスワード受付け画面(入力画面)が表示されるようになるので、入力操作に不慣れな遊技者が画面表示制限時間(表示期間)内に入力を完了できなかった場合の利便性を向上することができる。

また、前記実施例1並びに実施例3によれば、再表示判定タイマの時間である1分が経過した場合には、初期値パスワードを含むパスワード受付け画面(入力画面)が自動的に表示されるので、新たな遊技者が、レベル(パラメータ)の初期値から遊技を実施したい場合において、初期値パスワード(初期値パラメータ特定情報)を入力する手間を、極力省くことができる。

また、前記実施例1並びに実施例3によれば、再表示の場合には、面表示制限時間(表示期間)が75秒に延長されるので、1回目に表示したパスワード受付け画面(入力画面)において入力が完了されなかった場合でも、次に表示したパスワード受付け画面(入力画面)において入力が完了される可能性を高めることができる。

また、前記実施例3によれば、面表示制限時間(表示期間)の経過によるパスワード受付け画面(入力画面)の表示終了という事態の発生状況に応じて、面表示制限時間(表示期間)が延長されるので、入力が完了できずにパスワード受付け画面(入力画面)を再表示する遊技者の数を低減できる。つまり、遊技場の客層(例えば、入力操作に不慣れな高齢者の比率が高い等)に応じた適切な表示期間を設定できる。

また、前記各実施例によれば、レベル(パラメータ)が所定値に達することで、別キャラクタであるキャラクタA’、B’、C’の選択が可能とされ、該別キャラクタを選択することで該選択した別キャラクタによるキャラクタ演出がなされるようになるので、長期間の遊技を実施した場合でも、遊技者を飽きさせることを極力回避でき、遊技の継続を促進することができる。

また、前記各実施例によれば、各キャラクタのレベル(パラメータ)の組み合わせが特定の組み合わせであるレベル77となることで特定演出であるプレミアムリーチが実施されるようになるので、演出の多様性がさらに増し、結果として、遊技者に対する遊技の興趣を、より一層高めることができる。

以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。

例えば、上記各実施例では、各キャラクタのパラメータとしてレベルを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらパラメータの種別は適宜に決定すれば良い。

また、前記各実施例では、演出表示等がされていない状態で、十字キー操作部40のいずれかのキーの連続した10回の操作がなされた場合にメニュー選択画面を表示して、「キャラクタ選択」と「パスワード」のいずれかのメニュー選択を受付けるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、突出部3’に、十字キー操作部40に加えて、キャラクタ選択キーとパスワード選択キーとを追加して設けることで、メニュー選択画面を表示することなく、キャラクタ選択やパスワード受付け画面の表示を実施できるようにしても良い。

また、前記各実施例では、図6(b)の修行リーチ決定用テーブルに示すように、各キャラクタ毎に、異なる更新条件が記憶されることで、各キャラクタのレベルの更新条件が異なるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら各キャラクタのレベルの更新条件が同一の更新条件であっても良い。

また、前記各実施例では、いずれのキャラクタも、該キャラクタが選択されているときに修行リーチが決定されることで、該キャラクタのレベルにアップ値が加算更新されるようになっている、つまり、更新が行われる契機が同一であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、更新が行われる契機が各キャラクタで異なっていても良く、例えば、キャラクタA(A’)は、演出表示カウンタにて集計される演出表示回数が所定回数となることで所定のアップ値が加算更新され、キャラクタB(B’)は、リーチの回数が所定回数となることで所定のアップ値が加算更新され、キャラクタC(C’)は、大当りの回数が所定回数となることで所定のアップ値が加算更新されるようにしても良い。

また、前記各実施例では、キャラクタPをレベルアップの対象と選択しているときに対決リーチに負けることにより、該キャラクタPの選択を無効とするようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらキャラクタPの選択が可能とされた後には、該キャラクタPの選択が、継続して可能とされるようにしても良い。

また、前記各実施例では、キャラクタPの消失条件を、対決リーチに負けることとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらキャラクタPの消失条件として、例えば、所定の変動表示回数となるまでに、スーパーリーチや大当りが発生しないことを消失条件としても良いし、演出表示カウンタにて集計される演出表示回数が1000回に達することを消失条件としても良い。

また、前記各実施例では、キャラクタPと異なるキャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’を別キャラクタとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、キャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’のレベルがさらに所定値である100に達したときには、該キャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’の別キャラクタとして、キャラクタPが選択可能とされるようにしても良いし、キャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’とともに、キャラクタPを別キャラクタとして選択可能としても良い。

また、前記各実施例では、キャラクタA、キャラクタB、キャラクタCのそれぞれに個別の別キャラクタであるキャラクタA’、キャラクタB’、キャラクタC’を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら別キャラクタが共通のキャラクタであっても良く、該共通の別キャラクタがキャラクタPであっても良い。

また、前記各実施例では、レベルが所定値である100に達することで、当該100に達したキャラクタに代えて、別キャラクタが選択可能とされるときに、該別キャラクタのレベルが0から開始されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら別キャラクタの開始レベルとして、当該100に達したキャラクタのレベルの一部を引き継いだ所定値(例えばレベル30)から開始するようにしたり、当該100に達したキャラクタと、その他のキャラクタのレベルに応じて、開始レベルが異なるようにしても良い。更には、引き継ぐ所定値を、所定のレベル範囲(例えば、1〜30)内でランダムに決定するようにしても良い。

また、前記各実施例では、各キャラクタのパラメータを1つのレベルとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらパラメータを体力レベルや、知能レベル、忍耐レベルのように、複数のレベルとしても良い。つまり、1つのキャラクタに対して、複数のパラメータを設定しても良い。この場合、該複数のパラメータに応じて、当該キャラクタによる単独演出を決定するし、各キャラクタの複数のパラメータの組み合わせ、または特定のパラメータの組み合わせに基づいて、複数のキャラクタによるキャラクタ演出を決定する。

また、前記実施例では、可変表示装置9において演出表示が実施されていない状態において、十字キー操作部40のいずれかのキーの連続した10回の操作がなされた場合にメニュー選択画面を表示して、「キャラクタ選択」と「パスワード」のいずれかのメニュー選択を受付けるようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、可変表示装置9において演出表示が実施されている状態において、十字キー操作部40のいずれかのキーの連続した10回の操作がなされた場合にも、可変表示装置9の所定の隅部位置に、メニュー選択画面を表示して、「キャラクタ選択」と「パスワード」のいずれかのメニュー選択を受付け、「パスワード」のメニュー選択の受付けに応じて、小型のパスワード受付け画面を、可変表示装置9の所定の隅部位置に表示して、パスワードを受付けるようにしても良い。

また、前記実施例では、十字キー操作部40のいずれかのキーの連続した10回の操作がなされた場合に表示されるメニュー選択画面において「パスワード」のメニュー選択がなされた場合において、現在パスワードを含むパスワード受付け画面を表示するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら現在パスワードを可変表示装置9の所定の隅部位置に、常時表示するようにしても良い。

また、前記実施例2では、パスワード受付け画面の各桁の受付け、つまり、中央のキー操作による各桁の確定入力に応じて受付け制限時間タイマをリスタートするようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら確定入力である中央のキー操作以前において各桁の入力のために操作される左右のキー操作等の、十字キー操作部40のいずれかのキー操作がなされることにより、受付け制限時間タイマをリスタートするようにしても良い。

また、前記実施例では、Sp1のステップにおいて再表示判定タイマがカウント中でない場合、つまり、既にカウントが終了しているときに、一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値を、初期値パスワードに該当する値にリセットするようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、Sp17のステップにおいてスタートされる再表示判定タイマがカウントアップした時点において、一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値をリセットするようにしても良く、この場合において、再表示判定タイマとは別に、一時記憶領域をリセットするための再表示判定時間と異なる時間(例えば10分)がセットされ、Sp17のステップにおいてスタートされる個別のタイマを設けて、該タイマのタイマアップに応じて一時記憶領域に記憶が保持されている各桁の数値をリセットするようにしても良い。

また、前記実施例1では、パスワード受付け画面の再表示である場合にSp2のステップにおいて、画面表示制限時間を通常の60秒から75秒に延長するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらパスワード受付け画面の再表示においても、画面表示制限時間を延長せずに、通常の60秒として固定しても良い。

また、前記実施例1では、再表示判定タイマがタイマカウント中である場合において、そのパスワード受付け画面の画面表示制限時間を延長するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、遊技者が遊技を終えるので、パスワード受付け画面を表示して現在パスワードを確認して、何の入力操作も実施することなく、パスワード受付け画面の表示途中において遊技機を離れて該パスワード受付け画面の表示が終了した直後に、他の遊技者が遊技を実施しようとしてパスワード受付け画面を表示した場合にも、パスワード受付け画面の画面表示制限時間が延長されてしまうので、これら画面表示制限時間を延長する条件として、再表示判定タイマがタイマカウント中であるとともに、一時記憶領域に初期値である「0」以外の数値、つまり、遊技者の入力による何らかの数値の記憶が保持されていることを条件に、画面表示制限時間を延長するようにしても良い。

尚、前記実施例1並びに実施例3では、画面表示制限時間を通常では60秒、延長時には75秒としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら画面表示制限時間(表示期間)は、パスワードの桁数等により、適宜に設定、または変更すれば良い。

また、前記実施例3では、画面表示制限時間を延長設定する再表示カウンタ値を、5回としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら再表示カウンタ値は、パスワードの桁数やその時点の画面表示制限時間等により、適宜に設定、または変更すれば良い。

また、前記実施例1では、再表示判定タイマがタイマカウント中である場合において、一時記憶領域に記憶が保持されている入力済みの桁の数値が入力済みとされたパスワード受付け画面を表示するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、再表示判定タイマがタイマカウント中であるか否かにかかわらず、一義的に一時記憶領域に記憶が保持されている数値が入力済みとされたパスワード受付け画面を表示するようにしても良い。尚、この場合には、再表示判定タイマを有しない構成となるとともに、再表示判定タイマに基づく再表示判定による時間延長も実施しない構成となる。

また、前記各実施例1では、現在パスワードを、パスワード受付け画面において表示するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら現在パスワードを、パスワード受付け画面と個別の画面において表示出力しても良い。

また、前記各実施例では、複数のキャラクタのキャラクタ演出が実施される例を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらキャラクタが単一のキャラクタであっても良い。

また、前記各実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明をスロットマシンに適用することもできる。つまり、スロットマシンにおいては、1ゲームに対して所定数の賭数を設定する(メダルを所定枚数投入するかクレジットボタンを操作することにより設定する)ことによりゲームが開始可能となり、その状態でスタートレバーが操作されると、複数のリールが回転し、各リールに対応する停止ボタンの操作に応じて各リールが停止し、停止結果に応じてボーナスや小役の入賞が発生してメダルが払い出される。また、スロットマシンには、リールとは別に液晶表示部が設けられており、スタートレバーの操作や停止ボタンの操作に応じて、当該液晶表示部でボーナスや小役の入賞を示唆する演出等の様々な演出が行われる。このようなスロットマシンに本発明を適用した場合には、液晶表示部に複数のキャラクタを表示して遊技者から選択を受付けるとともに、前記スタートレバーや停止ボタンの操作に応じて行う演出として、当該選択されたキャラクタのパラメータ(レベル)を更新するための演出を行ったり、該選択されたキャラクタのパラメータに応じた当該キャラクタによるキャラクタ演出や、各キャラクタのパラメータの組み合わせに応じた複数キャラクタによるキャラクタ演出を行ったりすれば良い。このように、本発明のキャラクタ演出は、遊技機におけるボーナスや大当りを決定する演出表示とは関係のないものであっても良い。

また、前記各実施例では、Ss8のレベル値減算処理を実施することで、修行リーチが実施されてレベルの向上があってから、所定の回数(50回)の演出表示が実施された場合には、レベル1が減算されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらSs8のレベル値減算処理を除くことで、レベル(パラメータ)が増加更新のみされるようにしても良い。

また、可変表示装置9の背景や、音声出力基板70によりスピーカ27から出力される音楽を、選択したキャラクタに応じて変更するようにしても良い。