JP4171576B2 - 物品搭載装置 - Google Patents

物品搭載装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4171576B2 JP4171576B2 JP2000273058A JP2000273058A JP4171576B2 JP 4171576 B2 JP4171576 B2 JP 4171576B2 JP 2000273058 A JP2000273058 A JP 2000273058A JP 2000273058 A JP2000273058 A JP 2000273058A JP 4171576 B2 JP4171576 B2 JP 4171576B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- spring

- springs

- tilting

- central axis

- tilting table

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Accessories Of Cameras (AREA)

- Studio Devices (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、物品を傾動台に搭載した状態で傾動台が傾動しても、任意の傾動位置で静止することができる物品搭載装置に関し、特に、放送用テレビカメラ等を撮影操作のために旋回および傾動可能に搭載する雲台として好適な物品搭載装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

一般に物品を搭載する雲台は、荷重を及ぼす物品を搭載して水平回転軸の周りにチルトと呼ぶ傾動操作を行うと、重力による回転モーメントが傾動する方向に発生するため、余分な傾動を防止する必要がある。このような余分な傾動を防止するためには、操作者が人力で支えることが考えられるが、人力で支えることは雲台の操作に大幅な支障をきたす。そのため、雲台にバネを配設して、任意の傾動位置で荷重によるモーメントと釣り合うモーメントが傾動台に働くようにした機構が用いられてきた。

【0003】

例えば、特開昭58−24637号(先行技術1)には、図8に示すように、中心軸31に物品M搭載用の傾動台32を設け、水平に配されたバネ34および垂直に配されたバネ35と、傾動台32が傾動してもバネ34,35を水平、垂直のままに維持するスコッチヨーク機構36とを用いた機構が開示されている。この機構においては、傾動台32の傾動角度がθのとき、水平バネ34はsinθ、垂直バネ35は(1−cosθ)に比例する力が発生し、この両者により傾動台32に、荷重による回転モーメントに釣り合う回転モーメントが加わり、その結果任意の傾動角度で停止することが記載されている。

【0005】

また、先行技術1には、搭載荷重が変化した場合には垂直バネに予歪を与えることによって対応することも開示されている。

【0006】

一方、米国特許4955568号(先行技術2)には、図9にその原理を示すように、傾動の中心軸41を含む垂直な面44に関し対称に2本以上のバネ43を配し、各バネの一端を、面44内にあって傾動しても位置が変化しない共通軸45に接続するとともに、各バネの他端を傾動台42に、各バネの軸と前記垂直面との角度が等しくなるように(図中角度β)接続することにより、荷重(物品)による回転モーメントと、バネによる回転モーメントとを近似的に釣り合わせる技術が開示されている。

【0007】

先行技術2においては、前記共通軸45は傾動の中心軸41に一致しないように、すなわち偏心させており、搭載荷重の変化には距離46を調整することで対応することも開示されている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

上記先行技術1においては、水平バネ34と垂直バネ35とを同時に作用させるためにスコッチヨーク機構36のような非常に複雑な機構を併用する必要がある。また、スコッチヨーク機構36を併用しない場合にも、傾動に合わせて水平バネを垂直な方向に、垂直バネを水平な方向に移動させる別の機構を用いる必要があり、それぞれのバネを異なる方向に移動させるため複雑なものとならざるを得ない。

【0009】

特に、バネを用いる釣り合い機構が適用できるのは搭載物品の荷重による回転モーメントが20000kg・mm程度以下の比較的小型カメラを搭載する小型雲台であるが、小型雲台内部に前記の複雑な機構を収納するのは設計上特別な技術を必要とするという問題がある。また、機構が複雑なため、製作もそれだけ難しいという問題もある。

【0010】

先行技術2については、回転モーメントの釣り合いは近似的なものであって、傾動角が大きい位置において十分に釣り合いがとれず、傾動台の余分な傾動を防止する効果は十分とは言えない。また、用いるバネは圧縮バネでも引張バネでもよいが、搭載荷重が増加すると、圧縮バネにおいては距離46を短く、引張バネにおいては距離46を長くするように調整する必要があるため、調整量は大きなものとなり、調整に手間がかかるとともに、許容変位量の大きいバネを設計しなければならないという問題がある。また、対称に配した2本以上のバネは一つの共通軸に保持され、共通軸にすべてのバネの荷重がかかるため、搭載物の重量によっては頑丈な共通軸を用いなければならず、小型雲台のように、限られたスペースにこれらの機構を納める必要がある場合には問題となる。

【0011】

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであって、構造が簡単で、かつ小型化に対応可能であり、さらに傾動台を傾動させた際に傾動角度が大きい位置においても傾動台の余分な傾動を確実に防止することができる物品搭載装置を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明は、基台と、前記基台に取り付けられた中心軸を中心に回動することにより傾動可能な物品搭載用の傾動台と、前記中心軸を含む平面で分割される空間の一方側と他方側とにそれぞれ設けられた第1および第2のバネとを具備し、前記第1および第2のバネの一端がそれぞれ前記傾動台の所定位置に回動可能に取り付けられ、他端が、前記傾動台が中立位置にある時に前記バネの軸がほぼ垂直となるように、前記基台に接続され、前記第1のバネの一端と前記中心軸とを結ぶ直線と、前記第2のバネの一端と前記中心軸とを結ぶ直線とがほぼ直交するように配置され、前記第1および第2のバネは、前記傾動台が傾動した際に、ほぼ垂直状態を維持するようにその他端が移動可能に設けられ、前記傾動台が中立位置にある時に、前記第1のバネと前記第2のバネとが、前記中心軸を含む面に関し平面的に対称となる位置に配置されていることを特徴とする、物品搭載装置を提供する。

【0013】

このような構成の本発明によれば、傾動台が傾動する際の回動中心である中心軸を含む垂直な平面で分割される空間の一方側と他方側とにそれぞれ第1および第2のバネを設け、かつこれら第1および第2のバネの一端を前記傾動台に回動可能に取り付け、他端を基台に接続したので、傾動台が物品を搭載した状態で傾動した際に、その回転モーメントに抗する回転モーメントがこれらバネの付勢力によって得られる。この場合に、第1および第2のバネをほぼ垂直に配置し、かつ、これらバネの一端と中心軸とを結ぶ直線がほぼ直交する位置にバネの一端を配置するので、複雑な機構を用いることなく、かつ機構を大型化することなく、物品を搭載した傾動台が傾動した際にこれらバネが傾動台に及ぼす回転モーメントと物品の荷重による回転モーメントとを釣り合わせることができる。したがって、構造が簡単で、かつ小型化に対応可能でありながら、傾動台を傾動させた際に傾動角度が大きい位置においても傾動台の余分な傾動を確実に防止することができる。

【0014】

ここで第1および第2のバネの一端をそれぞれ傾動台の所定位置に回動可能に取り付けるのは、傾動台の傾動に伴いバネの軸方向に曲げ荷重が加わらないようするためである。

【0015】

上記構成において、前記第1および第2のバネは、前記傾動台が傾動した際に、ほぼ垂直状態を維持するようにその他端が移動可能に設けられていることが好ましい。これにより、バネ定数を適切に設計することにより、傾動角が中立位置からプラスマイナス90度の範囲であれば、どの傾動角度の位置であっても、バネが傾動台に及ぼす回転モーメントを搭載物品の荷重による回転モーメントと常に完全に釣り合わせることができる。

【0016】

また、傾動台が中立位置にある時に前記第1のバネと前記第2のバネとが、前記中心軸を含む平面に関し平面的に対称となる位置に配置されることが好ましい。これにより、傾動台を時計回り方向に傾動させる場合と、反時計回り方向に傾動させる場合とで同じ作用を生じさせることができる。ここで中心軸を含む平面に関し平面的に対称とは、その平面が直線に見える方向から見た場合に、第1のバネと第2のバネとがその直線に関して平面的に対称の位置にあることをいい、第1のバネと第2のバネの干渉を避ける等のために奥行き方向の位置を異ならせていてもよい。

【0017】

さらに、搭載する物品の重量に応じて、前記バネの長さを調整することにより、前記バネによる回転モーメントを調整できることが好ましい。これにより、広い範囲の搭載荷重に対応することができ、適応範囲の広い物品搭載装置を実現することができる。

【0018】

さらにまた、前記第1および第2のバネは、複数のバネの集合体とすることもできる。これにより、バネ力を大きくすることができるとともに、バネ力の自由度を高めることができる。

【0019】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して、本発明について具体的に説明する。

図1は本発明に係る物品搭載装置におけるモーメントバランスの原理を示す模式図である。基台1には中心軸Oが取り付けられており、中心軸Oを中心に回動することにより傾動可能な物品搭載用の傾動台2が設けられている。中心軸Oを含む垂直な平面で分割される空間の一方側と他方側とにそれぞれ第1および第2のバネ3,4が垂直に配されており、これらの一方の端部A,Bはそれぞれ傾動台2の所定位置に回動可能に取り付けられている。

【0020】

バネ3,4の一方の端部A,Bの傾動台2への取り付け位置はいずれも傾動中心である中心軸Oから距離rの位置であり、中心軸Oを通る垂直な平面とOAおよびOBとのなす角度は等しい。これらの角度をαとすると、OAとOBとのなす角の角度は2αであり、バネ3,4の一方の端部A,Bは2αが90度となる位置となっている。

【0021】

バネ3,4の他方の端部H,Iは基台1に水平移動可能に接続されており、傾動台2の傾動にあわせて、バネ3,4が垂直な状態を維持するために端部H,Iは水平方向に移動可能となっている。バネ3,4は傾動角度θが0度のとき、自然長で、第1および第2のバネ3,4は中心軸を含む平面に関し対称となるように配置されている。ただし、バネ3,4は中心軸を含む平面に関し完全に対称でなくともよく、中心軸を含む平面に関し平面的に対称の位置、すなわち図1では紙面の奥行き方向に延びる中心軸Oを含む鉛直な平面が直線Lに見えるがその直線Lに関して平面的に対称の位置にあればよく、第1のバネ3と第2のバネ4との奥行き方向の位置が異なっていてもよい。このように第1のバネ3と第2のバネ4との奥行き方向の位置を異ならせることにより、傾動台2を45度傾動した際のバネ3,4の干渉を避けることができる。

【0022】

今、傾動台2に物品を搭載し、その荷重Wが及ぼされている状態で傾動台2を角度θだけ傾動した状態を考えると、点A、B、H、IはそれぞれA′、B′、H′、I′へ移動し、第1のバネ3は長さA′H′−AHだけ伸び、第2のバネ4はBI−B′I′だけ縮む。その結果、傾動台2にはバネ3,4により、下式で表される回転モーメントT(S)が働く。

T(S)=2kr2{(1+cos2α)/2−cosθcos2α}sinθ

=kr2sinθ

ここに、kは第1および第2のバネ3,4のバネ定数である。

【0023】

一方、搭載物品の荷重Wによる回転モーメントT(W)は、Oから搭載荷重重心までの距離をhとすると、

T(W)=Whsinθ

で表される。したがって、k=Wh/r2となるようにバネ定数kを設定すれば、T(W)とT(S)はあらゆるθの位置で等しくなる、すなわちこれらは全ての傾動角度で釣り合う。

【0024】

なお、上記原理説明では、傾動台2の傾動角度が0度のときにバネが自然長となるようにしたが、本発明に適用されるバネは傾動角度0度のとき自然長であるバネに限定されるものではなく、プラスマイナス90度の傾動範囲で常に圧縮力が働くバネや、常に引張力が働くバネ、引張り圧縮両用バネでも何ら問題なく、それぞれのバネの特性に合わせたバネ定数を選択すればよい。

【0025】

またバネ定数の選択においても、搭載荷重による回転モーメントと数式上厳密に釣り合うように選定する必要はなく、実用上許容される釣り合い誤差の範囲で選択してもよい。また、用いるバネも片側1個である必要はなく、複数本のバネを用い、それらのバネの合成バネ定数が所定の値になるように選定してもよい。

【0026】

以上の説明においては、バネの軸の方向が垂直で、しかも、バネ端が直接傾動台あるいは基台に接続された場合を対象としたが、本発明における構造はそれに限定されるものではなく、図2にその概略を説明する構造も本発明の範囲内である。

【0027】

図2においては、バネ配置が図1の位置に対し90度回転した状態となっている。すなわち、第1および第2のバネ3′,4′は水平に配置され、傾動台(図示せず)の中心軸O1を傾動中心とする傾動に伴い、バネの基台1′に接続された端部H1,I1が垂直方向に移動可能となっている。また、バネ3′,4′はそれぞれバネケース5,6に収納されている。バネケース5,6にはそれぞれ取り付け部7,8が設けられており、この取り付け部7,8が傾動台に回動可能に取り付けられている。すなわち、バネ3′,4′は、バネケース5,6を介して傾動台に取り付けられている。

【0028】

この状態で傾動台が時計回り方向に傾動すると、例えばバネ3′は、その端部H1が上方へ移動すると同時に伸ばされて長さを増し、一方、バネ4′は、その端部I1が上方へ移動すると同時にバネケース6の底部により圧縮されてその長さを減ずる。この際の伸長量および圧縮量はバネ3,4の他端が傾動台に接続されている場合と同じで、したがって図2の実施形態は、力学的には、図1の形態と等価であり、当然本発明の範囲内である。

【0029】

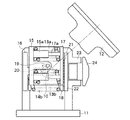

以下に、図2の構造の具体的な実施形態について説明する。図3はその構造を示す正面図、図4はバネの配置を示す図3の左側面図である。傾動台12は基台11に取り付けられており、中心軸10の周りに45度傾動している状態を示す。バネ13は2本の並列バネ13a,13bからなる合成バネで、バネ14も同様に14a,14bからなる合成バネである。並列バネ13a,13bは上部ホルダ15と下部ホルダ17によって保持されている。15a,17aはそれぞれバネが圧縮されるときのガイドポストで、バネ13aの伸縮に応じて伸縮可能になっている。同様に、並列バネ14a,14bは同様の構造の上部ホルダ16と下部ホルダ18によって保持されている。

【0030】

また、合成バネ13,14は、それぞれ、傾動の中心軸10から距離rだけ離れた取り付け部19,20で傾動台12に回動可能に取り付けられている。取り付け部19と中心軸10とを結ぶ線と取り付け部20と中心軸10とを結ぶ線との角度は90度となっており、また、傾動台12の傾動角度が0度のとき、バネ13,14は中心軸を含む水平面に対し対称な位置にある。

【0031】

下部ホルダ17と基台11に取り付けられた平板22の間にはニードルローラ21が設置されており、バネ13は、ニードルローラ21を介して、平板22の平面に沿って移動することができる。バネ14に対する下部ホルダ18と平板22の間にもニードルローラが設けられており、バネ14も平板22の平面に沿って移動できる。

【0032】

次に、傾動台が傾動したときのバネの動きを説明する。

傾動台12が傾動角度0度から右へ傾動するにつれ、バネの取り付け部19,20は、中心軸10のまわりに回転する。それに伴い、上部ホルダ15は取り付け部19の移動によって右方に引張られ合成バネ13を圧縮する。一方、上部ホルダ16は、取り付け部20の移動によって合成バネ14を伸長する。

【0033】

同時に、取り付け部19,20はともに上方にも移動し、それにともない合成バネ13,14はニードルローラ21によって平板22に沿って上方へ移動する。結果として合成バネ13,14は傾動により、水平を維持しつつ上方へ移動し、任意の傾動角度で搭載荷重による回転モーメントと完全にバランスすることが確かめられた。

【0034】

また、この例の物品搭載装置は、搭載荷重が変わった時に荷重を調整する荷重調整機構を有している。荷重調整機構は基台11に設置されたナット23とナット23に螺合するボルト24からなる。ボルト24を回転させることにより、平板22がボルト24の軸方向に移動し、合成バネ13,14に予圧縮荷重を与えることができ、搭載荷重の変動に対応することが可能である。

【0035】

本具体的実施形態においては、2組の合成バネの一端(バネの取り付け部)と中心軸を結ぶ線とのなす角度2αは90度となっているため、バネによる回転モーメントは搭載荷重による回転モーメントと常に完全にバランスし、任意の傾動角度の位置で傾動を止めてもそのままでバランスする。この状況は荷重調整機構で荷重を調整した場合も同じである。

【0036】

ただし、本発明においては、2組のバネの一端と中心軸とを結ぶ線のなす角度2αは、厳密に90度であること(すなわち、完全に直交していること)は要しない。本発明の趣旨は、物品搭載装置の使用者が不具合を感じない程度にモーメントがバランスすることにあるのであって、その範囲内で90度から多少ずれていても許容される。例えば、傾動角度が90度近くになったとき、多少の復元モーメントが感じられる程度に調整したほうが使用者に安心感がもてる場合もあり、その場合は使用者の希望に応じて角度2αを90度から多少ずらした角度にすればよく、このような場合も本発明の範囲内である。

【0037】

次に、図2の構造の第2の具体的実施形態について説明する。この第2の具体的実施形態においては、図5の如く、図3のニードルローラ21と平板22が存在せず、バネ13を保持する下部ホルダ17は上下動しないようになっており、このような構造の下部ホルダ17を、回動ベアリング25を介して基台11に接続している。なお、図5は説明を簡略化するため、荷重調整機構、バネ14は表示していない。傾動角度が0度の時に各バネの軸の向きが水平になっていることは上記の図3の実施形態と同じである。

【0038】

また、取り付け位置19,20(取り付け位置20は図5では図示せず)は、中心軸10を通る水平面に対し対称に配置され、取り付け位置19と中心軸10とを結ぶ線と、取り付け位置20と中心軸10とを結ぶ線とのなす角度2αは、ほぼ90度である85度に設定されている。

【0039】

この具体的実施形態においては、傾動台12が傾動しても合成バネの他端が水平移動する構造となっていないため、搭載荷重による回転モーメント(Whsinθ)とバネによる回転モーメントT(θ)とが完全にはバランスせず、傾動角度を増す方向または減る方向のモーメントΔT(誤差モーメントという)=Whsinθ―T(θ)が残留する。しかし、前記角度2αの90度からの差異は僅かであるため誤差モーメントは実用上問題とならない程度の小ささに抑えられている。

【0040】

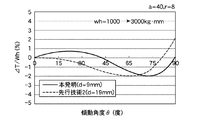

次に、図5の具体的実施形態における物品搭載装置を用いて誤差モーメントの状況を調査した結果について説明する。図6はその結果を示すグラフである。ここでは、2αがほぼ90度の例として90度および85度の場合、また角度2αがほぼ90度から外れる例として120度、60度の場合について示している。図6に示すように、2αが120度および60度の場合には、誤差モーメントは20ないし40%に達するが、ほぼ90度であれば著しく小さくなる。なお、2αの最適角度はr、a(バネの自然長)、kの数値によって変化する値であり、装置の幾何学的寸法に応じて90度近傍の最適な値に設定すればよい。

【0041】

次に、両バネを共に垂直に配した場合(本発明)と、両バネの他端を基台の共通点に接続した場合(先行技術2)の比較試験を行った結果について説明する。試験条件はバネの自然長a=40mm,r=8mmとし、バネへの予荷重を与えない状態で、搭載荷重による回転モーメント1000kg・mmと最もよくバランスするように合成バネ定数11kg/mmのバネを選定したのち、荷重調整機構でバネを予圧縮することにより、3倍の搭載荷重と最もよくバランスするように調整した。バネの予圧縮量をd(mm)とすると、バネの長さは(40−d)mmとなっている。角度2αはそれぞれのモデルで誤差モーメントが最小になるように選んだため両モデルで一致していない。

【0042】

図7はその結果を示したもので、本発明も、比較例もともに、誤差モーメントを2%以内に抑えることは可能であった。しかし、本発明においてはd=9mmで誤差モーメントが最小となるのに対し、比較例ではd=19mmまで圧縮する必要があった。すなわち、本発明においてはバネの予圧縮量が少なくても搭載荷重の変動に対応できることがわかり、本発明の有用性が確認された。また、圧縮バネの圧縮可能寸法は限定されているため、予圧縮量が少なくてすむことは、バネを採用する観点からみても有益である。

【0043】

また、先行技術2では二つのバネは両方とも共通軸に一点で接続されるため共通軸は大きなバネ荷重を支えるべく頑丈に設計する必要があるが、図3および図5に示した本発明の具体的な実施形態においては、二つの合成バネが基台にそれぞれ別の位置に接続されているため、接続点に加わるバネ荷重は先行技術2に比べ約半分ですむこともわかる。

【0044】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、傾動台が傾動する際の回動中心である中心軸を含む垂直な平面で分割される空間の一方側と他方側とにそれぞれ第1および第2のバネを設け、かつこれら第1および第2のバネの一端を前記傾動台に回動可能に取り付け、他端を基台に接続し、第1および第2のバネをほぼ垂直に配置し、かつ、これらバネの一端と中心軸とを結ぶ直線がほぼ直交する位置にバネの一端を配置したので、複雑な機構を用いることなく、かつ機構を大型化することなく、物品を搭載した傾動台が傾動した際にこれらバネが傾動台に及ぼす回転モーメントと物品の荷重による回転モーメントとを釣り合わせることができる。したがって、構造が簡単で、かつ小型化に対応可能でありながら、傾動台を傾動させた際に傾動角度が大きい位置においても傾動台の余分な傾動を確実に防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の物品搭載装置の一実施形態を示すものであって、本発明の原理を説明するための概略図。

【図2】本発明の物品搭載装置の他の実施形態の例を示す概略図。

【図3】 図2の構造の具体的な実施形態に係る物品搭載装置を示す正面図。

【図4】図3の装置におけるバネ配列を示す側面図

【図5】図2の構造の他の具体的な実施形態に係る物品搭載装置を示す正面図。

【図6】本発明の第2の実施例における角度2αと誤差モーメントの関係を示す図。

【図7】本発明の第2の実施例と先行技術2との誤差モーメントを比較した図。

【図8】先行技術1に係る装置を示す概略図。

【図9】先行技術2に係る装置の力学的機構を示す図。

【符号の説明】

1,1’11…基台

2,12…傾動台

3,3′,4,4′、13,14…バネ

5,6…バネケース

7,8,19,20…取り付け部

10,O,O1…中心軸

15、16…上部ホルダ

17,18…下部ホルダ

21…ニードルローラ

22…平板

23…ナット

24…ボルト

25…回転ベアリング

Claims (3)

- 基台と、

前記基台に取り付けられた中心軸を中心に回動することにより傾動可能な物品搭載用の傾動台と、

前記中心軸を含む平面で分割される空間の一方側と他方側とにそれぞれ設けられた第1および第2のバネと

を具備し、

前記第1および第2のバネの一端がそれぞれ前記傾動台の所定位置に回動可能に取り付けられ、他端が、前記傾動台が中立位置にある時に前記バネの軸がほぼ垂直となるように、前記基台に接続され、

前記第1のバネの一端と前記中心軸とを結ぶ直線と、前記第2のバネの一端と前記中心軸とを結ぶ直線とがほぼ直交するように配置され、

前記第1および第2のバネは、前記傾動台が傾動した際に、ほぼ垂直状態を維持するようにその他端が移動可能に設けられ、

前記傾動台が中立位置にある時に、前記第1のバネと前記第2のバネとが、前記中心軸を含む面に関し平面的に対称となる位置に配置されていることを特徴とする物品搭載装置。 - 前記第1および第2のバネは、搭載する物品の重量に応じて、その長さを調整可能に設けられていることを特徴とする請求項1に記載の物品搭載装置。

- 前記第1および第2のバネは、複数のバネの集合体であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の物品搭載装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000273058A JP4171576B2 (ja) | 2000-09-08 | 2000-09-08 | 物品搭載装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000273058A JP4171576B2 (ja) | 2000-09-08 | 2000-09-08 | 物品搭載装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2002082383A JP2002082383A (ja) | 2002-03-22 |

| JP2002082383A5 JP2002082383A5 (ja) | 2008-03-27 |

| JP4171576B2 true JP4171576B2 (ja) | 2008-10-22 |

Family

ID=18759072

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2000273058A Expired - Fee Related JP4171576B2 (ja) | 2000-09-08 | 2000-09-08 | 物品搭載装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4171576B2 (ja) |

-

2000

- 2000-09-08 JP JP2000273058A patent/JP4171576B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2002082383A (ja) | 2002-03-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6935689B2 (en) | Chair | |

| CN100563410C (zh) | 具有相对于基座移动显示器主体的连结物的显示设备 | |

| US6105909A (en) | Stand with energy storage device for weight equalization | |

| US20090283647A1 (en) | Supporting apparatus for medical instrument | |

| JP2001506149A (ja) | 横臥用または坐り用家具のための3軸の運動自由度を有する調整可能なフレーム担持装置 | |

| EP2217412A1 (en) | Counterbalance assembly | |

| JPH0455512B2 (ja) | ||

| US20140245855A1 (en) | Arm structure | |

| CN102844604B (zh) | 可延伸的摄像机支撑和稳定装置 | |

| JP5509200B2 (ja) | コントロールシステムを有するチェア | |

| KR20160098214A (ko) | 조절 가능한 등받이를 구비한 의자 | |

| US20140029231A1 (en) | Tilt Mechanism for a Monitor | |

| JP2014168818A5 (ja) | ||

| JPH0235197B2 (ja) | ||

| JP2009521664A (ja) | バランス装置 | |

| US8243213B2 (en) | Monitor apparatus | |

| JP2008076457A (ja) | 表示パネル支持装置 | |

| US20080001454A1 (en) | Chair | |

| JP4171576B2 (ja) | 物品搭載装置 | |

| JP4229844B2 (ja) | 搭載重量物用の傾斜可能な据付台またはこれに関する改善 | |

| JP2004520550A (ja) | 重量補償付カメラ三脚ヘッド | |

| JP4070820B2 (ja) | 回転可能釣り合わせ機構 | |

| JPS6350219B2 (ja) | ||

| JP2010271355A (ja) | 回転型表示装置 | |

| JP4579090B2 (ja) | 机 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070705 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080207 |

|

| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20080207 |

|

| A975 | Report on accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20080304 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080401 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080529 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20080729 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20080811 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110815 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110815 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120815 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130815 Year of fee payment: 5 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |