まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機1の全体の構成について説明する。図1は、パチンコ遊技機1を正面からみた正面図である。図2は、パチンコ遊技機1の回路構成例を示すブロック図である。尚、以下の説明において、図1の手前側をパチンコ遊技機1の前方(前面、正面)側、奥側を後方(背面)側として説明する。尚、本実施例におけるパチンコ遊技機1の前面とは、遊技者側からパチンコ遊技機1を見たときに該遊技者と対向する対向面である。尚、本実施例におけるフローチャートの各ステップの説明において、例えば「ステップS1」と記載する箇所を「S1」と略記する場合がある。

図1は、本実施例におけるパチンコ遊技機1の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機1(以下、遊技機と略記する場合がある)は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤2(ゲージ盤)と、遊技盤2を支持固定する遊技機用枠3(台枠)とから構成されている。遊技盤2には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域10が形成されている。この遊技領域10には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。また、遊技機用枠3には、ガラス窓50aを有するガラス扉枠50が左側辺を中心として回動可能に設けられ、該ガラス扉枠50により遊技領域10を開閉できるようになっており、ガラス扉枠50を閉鎖したときにガラス窓50aを通して遊技領域10を透視できるようになっている。

遊技盤2の所定位置(図1に示す例では、遊技領域10の下端部)には、普通図柄表示器20が設けられている。普通図柄表示器20は、例えば7セグメントやドットマトリクスのLED(発光ダイオード)等から構成され、変動表示ゲームの一例となる普図ゲームにおいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報(普通識別情報)である普通図柄(「普図」ともいう)が、変動可能に表示(変動表示または可変表示ともいう)される。例えば、普通図柄表示器20は、「0」〜「9」を示す数字や「−」を示す記号等から構成される複数種類の普通図柄を変動表示する。尚、普通図柄表示器20において表示される普通図柄は、「0」〜「9」を示す数字や「−」を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば7セグメントのLEDにおいて点灯させるものと消灯させるものとの組合せを

異ならせた複数種類の点灯パターンが、複数種類の普通図柄として予め設定されていればよい。

複数種類の普通図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、「0」〜「9」を示す数字それぞれには、「0」〜「9」の図柄番号が付され、「−」を示す記号には、「10」の図柄番号が付されていればよい。尚、本実施例では、普通図柄を文字や記号等の各々を識別可能な複数種類の識別情報とする形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、普通図柄を複数のドット表示の組合せにより一定の法則性を有さない識別困難なもの、或いは識別不能なものとしてもよい。

普通図柄表示器20は、例えば方形状に形成されている。また、普通図柄表示器20は、例えば「00」〜「99」を示す数字(あるいは2桁の記号)を変動表示するように構成されていてもよい。

遊技盤2における遊技領域10の中央付近には、演出表示装置5が設けられている。演出表示装置5は、例えばLCD(液晶表示装置)等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。演出表示装置5の表示領域では、普図ゲームにおける普通図柄表示器20による普図の変動表示に対応して、例えば3つといった複数の変動表示部となる演出図柄表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報(装飾識別情報)である演出図柄が変動表示される。この演出図柄の変動表示も、変動表示ゲームに含まれる。

一例として、演出表示装置5の表示領域には、「左」、「中」、「右」の演出図柄表示エリア5L,5C,5Rが配置されている。そして、普図ゲームにおいて普通図柄表示器20における普図の変動が開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア5L,5C,5Rにおいて演出図柄(飾り図柄ともいう)の変動(例えば上下方向のスクロール表示)が開始される。その後、普図ゲームにおける変動表示結果として確定普通図柄が停止表示されるときに、演出表示装置5における「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア5L,5C,5Rにて、演出図柄の変動表示結果となる確定演出図柄(最終停止図柄)が停止表示される。

このように、演出表示装置5の表示領域では、普通図柄表示器20における普図を用いた普図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の演出図柄の変動表示を行い、変動表示結果となる確定演出図柄を導出表示(あるいは単に「導出」ともいう)する。尚、例えば普通図柄や演出図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、演出図柄等の識別情報を停止表示(完全停止表示や最終停止表示ともいう)して変動表示を終了させることである。これに対して、演出図柄の変動表示を開始してから変動表示結果となる確定演出図柄が導出表示されるまでの変動表示中には、演出図柄の変動速度が「0」となって、演出図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となることがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、変動表示における表示結果が確定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による演出図柄の変動が進行していないことを遊技者が認識可能となる。尚、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮なども生じさせず、所定時間(例えば1秒間)よりも短い時間だけ、演出図柄を完全停止表示することなどが含まれてもよい。

「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア5L,5C,5Rにて変動表示される演出図柄には、例えば8種類の図柄(英数字「1」〜「8」あるいは漢数字や、英文字、所定のモチーフに関連する8個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ

ばよい)で構成される。演出図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例えば、「1」〜「8」を示す英数字それぞれに対して、「1」〜「8」の図柄番号が付されている。尚、演出図柄は8種類に限定されず、「当り」となる組合せや「はずれ」となる組合せなど適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい(例えば7種類や9種類など)。

演出図柄の変動表示が開始された後、変動表示結果となる確定演出図柄が導出表示されるまでには、「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア5L,5C,5Rにおいて、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるようなスクロール表示が行われ、図柄番号が最大(例えば「8」)である演出図柄が表示されると、続いて図柄番号が最小(例えば「1」)である演出図柄が表示される。あるいは、演出図柄表示エリア5L,5C,5Rのうち少なくともいずれか1つ(例えば「左」の演出図柄表示エリア5Lなど)において、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロール表示を行って、図柄番号が最小である演出図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大である演出図柄が表示されるようにしてもよい。

演出表示装置5の表示領域の下部には、保留記憶表示エリア5Dが設定されている。保留記憶表示エリア5Dでは、普図ゲームに対応した変動表示の保留記憶数(普図保留記憶数)を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。

ここで、普図ゲームに対応した変動表示の保留は、通過ゲート6Aを遊技球が通過(進入)することにより発生する。即ち、普図ゲームや演出図柄の変動表示といった変動表示ゲームを実行するための始動条件(「実行条件」ともいう)は成立したが、先に成立した開始条件に基づく変動表示ゲームが実行中であることなどにより、変動表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないときに、成立した始動条件に対応する変動表示の保留が行われる。本実施例では、通過ゲート6Aを遊技球が通過(進入)することに基づいて発生した保留記憶表示を丸型の白色表示とする。

尚、以下の説明において、保留記憶表示エリア5Dを保留表示エリアと称することがあり、保留記憶数は、保留記憶表示エリア5Dに表示される保留記憶表示の数により認識できるようになっている。更に、この保留記憶表示が集まった表示を保留表示と称することがある。

図1に示す例では、保留記憶表示エリアとともに、普通図柄表示器20の右側方に、普図保留記憶数を特定可能に表示するための普図保留表示器25が設けられている。普図保留表示器25は、普図保留記憶数を特定可能に表示する。普図保留記憶数は、普図を用いた普図ゲームの実行が保留されている記憶数である。

また、本実施例では、普通別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示が実行されるのであるが、このように演出表示装置5を用いた演出を行う場合において、例えば、演出図柄の変動表示を含む演出内容が画面上から一瞬消えるような演出が行われたり、可動物が画面上の全部または一部を遮蔽するような演出が行われるなど、近年においては演出態様が多様化してきている。そのため、演出表示装置5上の表示領域を見ていても、現在変動表示中の状態であるのか否か認識しにくい場合も生じている。よって、これら現在変動表示中の状態であるのか否か認識しにくいことを解消することを目的として、演出表示装置5に、演出図柄と普通図柄及び特別図柄とに次ぐ第4図柄を表示する第4図柄表示エリアを設けても良い。これら第4図柄は、普通図柄の変動表示に同期して第4図柄の変動表示が行われるようにすれば良い。尚、第4図柄は、常に一定の動作で変動表示され、画面上から消えたり遮蔽物で遮蔽されたりすることはないため、常に視認することができる。

演出表示装置5の下方には、通過ゲート6Aが設けられている。通過ゲート6Aを通過(進入)した遊技球は、例えば図2に示すゲートスイッチ21によって検出される。該ゲートスイッチ21によって遊技球が検出されたとき、普図保留記憶数が所定の上限値(例えば「4」)未満であれば、普図ゲームや演出図柄の変動表示といった変動表示ゲームの始動条件(普図始動条件)が成立する。

遊技盤2の所定位置(図1に示す例では、普通図柄表示器20の左側方)には、特別図柄表示器4が設けられている。一例として、特別図柄表示器4は、普通図柄表示器20と同様に7セグメントやドットマトリクスのLED等から構成され、普通図柄とは異なる複数種類の識別情報である特別図柄(「特図」あるいは「特別図」ともいう)を変動可能に表示(変動表示)する。このような特別図柄の変動表示は、特図ゲーム(「特別図ゲーム」ともいう)と称される。

遊技盤2における演出表示装置5の左側方には、普通可変入賞球装置6Bが設けられている。普通可変入賞球装置6Bは、図2に示す始動入賞口扉用となる第1ソレノイド81によって、開閉駆動される始動入賞口扉(図示略)を備え、該始動入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する始動入賞口を形成する。

一例として、普通可変入賞球装置6Bでは、第1ソレノイド81がオフ状態であるときに、始動入賞口扉が始動入賞口を閉鎖状態として、遊技球が始動入賞口を通過(進入)できなくする。その一方で、普通可変入賞球装置6Bでは、第1ソレノイド81がオン状態であるときに始動入賞口扉が始動入賞口を開放状態として、遊技球が始動入賞口を通過(進入)しやすくする。尚、普通可変入賞球装置6Bは、閉鎖状態であるときでも、始動入賞口には遊技球が進入可能であるものの、開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるように構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置6Bは、閉鎖状態において、始動入賞口を閉鎖することなどにより、始動入賞口には遊技球が進入しないように構成してもよい。このように、始動領域としての始動入賞口は、遊技球が通過(進入)しやすい開放状態と、遊技球が通過(進入)しにくいまたは通過(進入)できない閉鎖状態とに変化する。

普通可変入賞球装置6Bに形成された始動入賞口を通過(進入)した遊技球は、例えば図2に示す始動口スイッチ22によって検出される。始動口スイッチ22によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(例えば3個)の遊技球が賞球として払い出され、特別図柄の変動表示中(特図ゲームの実行中)でなければ、特図ゲームの始動条件(特図始動条件)が成立する。

通過ゲート6Aの下方位置には、第1特別可変入賞球装置7Aが設けられている。第1特別可変入賞球装置7Aは、図2に示す第1大入賞口扉用となる第2ソレノイド82によって開閉駆動される第1大入賞口扉を備え、その第1大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する第1大入賞口を形成する。

一例として、第1特別可変入賞球装置7Aでは、第1大入賞口扉用の第2ソレノイド82がオフ状態であるときに第1大入賞口扉が第1大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が第1大入賞口を通過(進入)できなくする。その一方で、第1特別可変入賞球装置7Aでは、第1大入賞口扉用の第2ソレノイド82がオン状態であるときに第1大入賞口扉が第1大入賞口を開放状態として、遊技球が第1大入賞口を通過(進入)しやすくする。このように、第1大入賞口は、遊技球が通過(進入)しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過(進入)できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに変化する。尚、遊技球が第1大入賞口を通過(進入)できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊

技球が第1大入賞口を通過(進入)しにくい一部開放状態を設けてもよい。

第1大入賞口を通過(進入)した遊技球は、例えば図2に示す第1カウントスイッチ23によって検出される。第1カウントスイッチ23によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(例えば15個)の遊技球が賞球として払い出される。こうして、第1特別可変入賞球装置7Aにおいて開放状態となった第1大入賞口を遊技球が通過(進入)したときには、例えば、始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過(進入)したときよりも多くの賞球が払い出される。従って、第1特別可変入賞球装置7Aにおいて第1大入賞口が開放状態となれば、その第1大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第1状態となる。その一方で、第1特別可変入賞球装置7Aにおいて第1大入賞口が閉鎖状態となれば、第1大入賞口に遊技球を通過(進入)させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な第2状態となる。

遊技盤2における遊技領域10の中央部から右側部にかけて第2特別可変入賞球装置7Bが設けられている。この第2特別可変入賞球装置7Bは、遊技者が演出表示装置5を視認可能なように枠状に形成されている。また、第2特別可変入賞球装置7Bは、上端部に図2に示す第2大入賞口702用となる第3ソレノイド83によって開閉駆動される第2大入賞口扉701を備え、その第2大入賞口扉701によって開放状態と閉鎖状態とに変化する第2大入賞口702を形成する。

一例として、第2特別可変入賞球装置7Bでは、第2大入賞口扉701用の第3ソレノイド83がオフ状態であるときに第2大入賞口扉701が第2大入賞口702を閉鎖状態として、遊技球が第2大入賞口702を通過(進入)できなくする。その一方で、第2特別可変入賞球装置7Bでは、第2大入賞口扉701用の第3ソレノイド83がオン状態であるときに第2大入賞口扉701が第2大入賞口702を開放状態として、遊技球が第2大入賞口702を通過(進入)しやすくする。このように、第2大入賞口702は、遊技球が通過(進入)しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過(進入)できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに変化する。尚、遊技球が第2大入賞口702を通過(進入)できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が第2大入賞口702を通過(進入)しにくい一部開放状態を設けてもよい。

第2大入賞口702を通過(進入)した遊技球は、例えば図2に示す第2カウントスイッチ24Aによって検出される。第2カウントスイッチ24Aによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数(例えば15個)の遊技球が賞球として払い出される。こうして、第2特別可変入賞球装置7Bにおいて開放状態となった第2大入賞口702を遊技球が通過(進入)したときには、例えば、始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過(進入)したときよりも多くの賞球が払い出される。従って、第2特別可変入賞球装置7Bにおいて第2大入賞口702が開放状態となれば、その第2大入賞口702に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第1状態となる。その一方で、第2特別可変入賞球装置7Bにおいて第2大入賞口702が閉鎖状態となれば、第2大入賞口702に遊技球を通過(進入)させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な第2状態となる。

また、詳細は後述するが、第2特別可変入賞球装置7B内には、第3カウントスイッチ24Bと第4カウントスイッチ24Cと第5カウントスイッチ24Dが設けられている。本実施例では、後述する小当り遊技中に第2大入賞口702に進入し、第2カウントスイッチ24Aを通過(進入)した遊技球が後述するV入賞口283(図12参照)に進入して第3カウントスイッチ24Bにより検出される、つまり、V入賞が発生すると、遊技者にとって有利な大当り遊技状態に制御される。尚、本実施例では、後述する小当りが発生したことに基づいて小当り遊技状態に制御されることにより、第2特別可変入賞球装置7

Bが第2状態から第1状態に変化し、該小当り遊技状態において第2大入賞口702に進入した遊技球が第3カウントスイッチ24Bにより検出されたことに基づいてV入賞が発生し、大当り遊技状態に制御されるようになっている。

遊技盤2の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車及び多数の障害釘が設けられている。また、始動入賞口及び第1大入賞口、第2大入賞口702とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれかに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定個数(例えば10個)の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域10の最下方には、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。

遊技機用枠3の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ8L、8Rが設けられており、さらに遊技領域周辺部には、演出用LED9が設けられている。パチンコ遊技機1の遊技領域10における各構造物(例えば通過ゲート6Aや普通可変入賞球装置6B、第1特別可変入賞球装置7A、第2特別可変入賞球装置7B等)の周囲には、装飾用LEDが配置されていてもよい。遊技機用枠3の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域10に向けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル(操作ノブ)が設けられている。

遊技領域の下方における遊技機用枠3の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持(貯留)する上皿(打球供給皿)が設けられている。遊技機用枠3の下部には、上皿から溢れた余剰球などを、パチンコ遊技機1の外部へと排出可能に保持(貯留)する下皿が設けられている。

次に、図3〜図14に基づいて、第2特別可変入賞球装置7Bの詳細について説明する。図3は、第2特別可変入賞球装置の構成を示す概略正面図である。図4は、遊技盤を斜め前から見た状態を示す斜視図である。図5は、遊技盤を斜め後ろから見た状態を示す斜視図である。図6は、(A)は第2大入賞口扉が閉鎖位置にある状態、(B)は第2大入賞口扉が開放位置にある状態における第2大入賞口を示す断面図である。図7は、(A)は第1貯留板が貯留位置にある状態、(B)は第1貯留板が解除位置にある状態における第1貯留機構を示す断面図である。図8は、(A)は振分部材の第1回動状態、(B)は振分部材の第2回動状態における第2貯留機構を示す断面図である。図9は、(A)は第2貯留部に1個の遊技球が貯留された状態、(B)は後続の遊技球が排出経路へ誘導されている状態、(C)は貯留された遊技球を振分部材で保持した状態、(D)は振分部材により遊技球を回転体に向けて放出した状態における第2貯留部を示す概略図である。図10は、(A)は第2貯留部に2個の遊技球が貯留された状態、(B)は後続の遊技球が排出経路へ誘導されている状態、(C)は貯留された先頭の遊技球を振分部材で保持した状態、(D)は振分部材により先頭の遊技球を回転体に向けて放出した状態、(E)は貯留された後続の遊技球を振分部材で保持した状態、(F)は振分部材により後続の遊技球を回転体に向けて放出した状態における第2貯留部を示す概略図である。図11は、第2特別可変入賞球装置の下部の構造を示す斜視図である。図12は、(A)は開閉板が開放位置にある状態、(B)は開閉板が閉鎖位置にある状態、(C)(D)は回転体を示す平面断面図である。図13は、図12(C)におけるA−A断面図である。図14は、(A)は図12(C)におけるB−B断面図、(B)は図12(D)におけるB’−B’断面図である。

図3〜図5に示すように、第2特別可変入賞球装置7Bは、前述したように、演出表示

装置5の上方である遊技領域10の上部に設けられた第2大入賞口702から進入した遊技球を下方に誘導する第1誘導経路201と、第1誘導経路201にて誘導された遊技球を後述するV入賞口283(図12参照)に進入可能に誘導する第2誘導経路202A,202Bと、第1誘導経路201にて誘導された遊技球を後述するV入賞口283に進入不可能に誘導する第3誘導経路203A,203Bと、第2誘導経路202Aへ誘導された遊技球を貯留可能な第1貯留機構204と、第3誘導経路203Aにより誘導された遊技球を貯留可能な第2貯留機構205と、第2誘導経路202A,202Bにより誘導された遊技球をV入賞口283に進入可能に保持するV入賞球保持部272(図12(C)(D)参照)及び第2誘導経路202A,202Bまたは第3誘導経路203A,203Bにより誘導された遊技球をV入賞口283に進入不可能に保持するはずれ球保持部273A〜273E(図12(C)(D)参照)を有する回転体208と、演出表示装置5の下方において回転体208を回転可能に支持する支持部材209と、第3誘導経路203Aへ誘導された遊技球の一部を遊技盤2の背面側へ誘導した後にパチンコ遊技機1外へ排出するための排出経路210と、を主に有している。

尚、これら第1誘導経路201、第2誘導経路202A,202B、第3誘導経路203及び排出経路210は、合成樹脂材からなる通路形成部材により全て筒状に形成されており、第2大入賞口702から進入した遊技球は自然流下により流下するようになっている。また、第1誘導経路201、第2誘導経路202A,202B、第3誘導経路203A,203Bの少なくとも前面は透光性を有する合成樹脂材により形成されており、内部を流下する遊技球を遊技者から透視可能とされている。

また、第3誘導経路203A,203Bは、遊技盤2の背面側に設けられる演出表示装置5の左前側に重畳する位置(演出表示装置5の表示領域(演出図柄表示エリア5L,5C,5Rや保留記憶表示エリア5D)には重畳しない位置)に配置されており、該演出表示装置5の表示領域を遊技者が視認できるようになっている。

図6に示すように、第2大入賞口702は、遊技盤2の遊技盤面の前方に上向きに開口するように設けられる平面視横長長方形状の入賞口とされている。第2大入賞口扉701は、第3ソレノイド83のプランジャ83Aとリンク部材220を介して連結されており、第3ソレノイド83がオフ状態であるときに第2大入賞口702を閉鎖する閉鎖位置(図6(A)参照)と、第3ソレノイド83がオン状態であるときに遊技盤2側に退避して第2大入賞口702を開放する開放位置(図6(B)参照)と、の間で前後方向にスライド移動可能に設けられている。

また、第2大入賞口扉701は、図3に示すように右端から左端に向けて漸次下方に傾斜するように設けられ、閉鎖位置において、第2大入賞口扉701の右側に設けられた壁部Hにより誘導される遊技球を左側へ誘導するように設けられている。尚、本実施例では、図示しない発射装置から発射され遊技領域10に進入した遊技球のうち、壁部Hに衝突した遊技球はほぼ第2大入賞口702へ向けて誘導される。そして、第2大入賞口702が閉鎖状態であるときは第2大入賞口扉701上を流下して第2大入賞口702の左側へ誘導され、第2大入賞口702が開放状態であるときは第2大入賞口702に進入する。

図7に示すように、第2大入賞口702に進入した遊技球は、第1誘導経路201を流下する途中で第2カウントスイッチ24Aにて検出された後、第2誘導経路202Aと第3誘導経路203Aとの分岐部221に到達する。第2誘導経路202Aにおける分岐部221の近傍位置には、第1貯留機構204が設けられており、第2誘導経路202Aへ進入した遊技球を1個だけ貯留できるようになっている。

第1貯留機構204は、第2誘導経路202Aへ進入した遊技球P1(1個目の遊技球

)の流下を規制して貯留することが可能な第1貯留板222と、第1貯留板222を駆動させる第4ソレノイド84と、を有する。第1貯留板222は、第4ソレノイド84のプランジャ84Aとリンク部材223を介して連結されており、第4ソレノイド84がオフ状態であるときに第2誘導経路202Aへ突出して遊技球の流下を規制して該第2誘導経路202Aに貯留する貯留位置(図7(A)参照)と、第4ソレノイド84がオン状態であるときに第2誘導経路202Aの上方に退避して遊技球の流下を許容して貯留を解除する解除位置(図7(B)参照)と、の間で上下方向にスライド移動可能に設けられている。

第1誘導経路201を流下する遊技球P1は、分岐部221にて第3誘導経路203Aより優先して第2誘導経路202A側へ誘導される。第2誘導経路202Aへ進入した遊技球P1は、第1貯留板222が貯留位置に位置する場合、該第1貯留板222により流下が規制され、第2誘導経路202Aにおける分岐部221の近傍である第1貯留部227に1個だけ貯留される(図7(A)参照)。また、第1貯留板222が解除位置に位置する場合、第2誘導経路202Aへ進入した遊技球P1は流下が許容され、回転体208の略直上位置に設けられる排出口224へ到達する。

図7(A)に示すように、第2誘導経路202Aにおける第1貯留部227に遊技球P1が貯留されると、第2誘導経路202Aの入口が遊技球P1により塞がれる。よって、図7(A)に示すように、分岐部221に到達する後続の遊技球P2,P3,P4,…は、第1貯留板222により貯留されている遊技球P1により第2誘導経路202Aへの進入が阻害されるため、第3誘導経路203Aへ誘導される。

図3に示すように、第2誘導経路202Aは固定式の通路であるのに対し、第2誘導経路202Bは可動式の通路とされており、第2誘導経路202Aの下流端に形成される排出口224と第2誘導経路202Bの上流端に形成される流入口225とが合致することで、第2誘導経路202Aと第2誘導経路202Bとが連通して一の誘導経路が形成されるようになっている。

詳細は後述するが、第2誘導経路202Bの上部には流入口225が形成されているとともに、第2誘導経路202Bの下部には排出口226が形成されている。そして、第2誘導経路202Bが通路形成位置へ移動したときに、第2誘導経路202Aの下流端に形成される排出口224と第2誘導経路202Bの上部に形成された流入口225とが合致するとともに、第2誘導経路202Bの下面の排出口226が、回転体208の上方における回転軸90A(図11参照)よりもやや後位置に位置する。よって、第1貯留板222により貯留されていた遊技球は、第1貯留板222による貯留が解除されることで、第2誘導経路202Aを流下した後、排出口224と流入口225を介して第2誘導経路202Bへ進入し、該第2誘導経路202Bを流下した後に排出口226から排出され、回転体208上に落下する。尚、第2誘導経路202Bは、経路途中に屈曲部を有することで流下速度が低下するようになっており、これにより回転体208上に遊技球が落下した衝撃により回転体208が破損することを抑制している。

図3に示すように、第3誘導経路203Aを流下する遊技球は、分岐部221から左側へ向けて誘導された後に下方に落下し、その後第2貯留機構205及び第3誘導経路203Bを介して右側(回転体208側)に誘導されるようになっている。第3誘導経路203Aと第3誘導経路203Bとの間の位置には第2貯留機構205が設けられており、第3誘導経路203Aを流下してきた遊技球を1個または2個貯留できるようになっている。

図8に示すように、第2貯留機構205は、第3誘導経路203Aを流下する遊技球(

例えば、遊技球P2,P3)を貯留する貯留状態と該遊技球を回転体208に向けて流下可能とする貯留解除状態とに変化可能な振分部材242と、振分部材242を駆動させる第5ソレノイド85と、を有する。詳しくは、振分部材242は、遊技球を保持可能な凹状の保持部242aを有する本体部242Aと、該本体部242Aから外側に張り出す連結部242Bと、を備えており、本体部242Aは、第3誘導経路203Aを構成する部材に対し上下方向に延びる回動軸243により回動可能に取付けられており、連結部242Bは、第5ソレノイド85のプランジャ85Aと連結されている。

振分部材242は、第5ソレノイド85がオフ状態であるときに保持部242aが第2貯留部247側(第3誘導経路203Aの上流(左方)側)を向く第1回動状態(図8(A)参照)と、第5ソレノイド85がオン状態であるときに保持部242aが回転体208への流入口203aの上部に配置された状態、つまり、保持部242aが第2貯留部247から外れた方向を向く第2回動状態(図8(B)参照)と、の間で回動軸243を中心として前後方向に回動可能に設けられている。

図8(C)に示すように、振分部材242の左側近傍位置(上流側の近傍位置)に形成される第2貯留部247は、第3誘導経路203Aの経路底面より低くなるように段差部247aが形成されており、振分部材242の下方まで延びている。また、第2貯留部247の下方からは、第3誘導経路203Bが回転体208に向けて延設されており、第2貯留部247を構成する底壁部には、第2貯留部247に流入する遊技球の軌道よりも前方側に若干ずれた位置に流入口203aが形成されている。

よって、図8(A)に示すように、振分部材242が第1回動状態のときには、保持部242aに保持される遊技球P2が、流入口203aの後方側にずれて配置されるため、遊技球P2が流入口203aを介して第3誘導経路203Bに流下することが規制され、第2貯留部247に貯留される。一方、図8(B)に示すように、振分部材242が第2回動状態のときには、保持部242aに保持される遊技球P2が流入口203a上に配置されるため、流入口203aを介して第3誘導経路203Bに流下し、第3誘導経路203Bに誘導されて回転体208に向けて流下可能となる。尚、第3誘導経路203Bの底面下方には、第5カウントスイッチ24D(近接センサ)が配設されており、第3誘導経路203Bを流下する遊技球を検出することができるようになっている。

また、第2貯留部247の左側近傍位置(上流側の近傍位置)には、遊技球をパチンコ遊技機1外へ排出するための排出経路210が形成されており、第2貯留部247に貯留されない遊技球は、排出口210aを介して第3誘導経路203Aから排出経路210に排出されるようになっている。

次に、遊技球が第2貯留部247に1個貯留される態様について、図9に基づいて説明する。図9(A)に示すように、第2貯留部247に1個貯留する場合には、振分部材242を第2回動状態とする。尚、振分部材242を第2回動状態とするタイミングは、後述する小当り遊技状態に制御されたときから所定時間が経過したときや第2大入賞口702を通過(進入)した遊技球が第2カウントスイッチ24Aによって検出されたとき等に設定されていてもよいし、通常状態(小当り遊技状態以外の状態)において振分部材242が第2回動状態となっていてもよい。

これによれば、第3誘導経路203Aに誘導され第2貯留部247に流入した遊技球P2は、振分部材242の保持部242aの先端部位に接触して第3誘導経路203B側へ進入して保持部242aに保持されることが阻止されるので、第2貯留部247に貯留されるようになる。尚、振分部材242の第2回動状態にあっては、振分部材242における保持部242aの先端部位と第2貯留部247を構成する段差部247aとの間の左右

寸法L1が遊技球を1個のみ貯留可能な寸法に構成されている。

よって、図9(B)に示すように、遊技球P2が第2貯留部247に貯留された状態において後続の遊技球P3が第3誘導経路203Aから流入した場合、該遊技球P3は、振分部材242により第2貯留部247に貯留された遊技球P2により第3誘導経路203Bへの進入が阻害されるため、排出経路210に向けて誘導される。尚、ここでいう遊技球P2は、第1貯留部227に貯留された1個目の遊技球P1の次に第2誘導経路202Aへ進入した遊技球であり、遊技球P3は、遊技球P2の次に第2誘導経路202Aへ進入した遊技球である。更に尚、遊技球P2が第2貯留部247に貯留された状態において、遊技球P3以降の遊技球P4等も同様に排出経路210に向けて誘導される。

また、図9(C)に示すように、振分部材242の第2回動状態(遊技球P2が第2貯留部247に1個貯留された状態)から第1回動状態に変更することにより、遊技球P2が自然流下により保持部242a内に進入して保持されるようになる。そして、図9(D)に示すように、振分部材242が再度第2回動状態に変化することにより、保持部242aに保持された遊技球P2が流入口203a上に配置され該流入口203aを介して第3誘導経路203Bに流下するようになる。

次に、遊技球が第2貯留部247に2個貯留される態様について、図10に基づいて説明する。図10(A)に示すように、第2貯留部247に2個貯留する場合には、振分部材242を第1回動状態とする。尚、振分部材242を第1回動状態とするタイミングは、後述する小当り遊技状態に制御されたときから所定時間が経過したときや第2大入賞口702を通過(進入)した遊技球が第2カウントスイッチ24Aによって検出されたとき等に設定されていてもよいし、通常状態(小当り遊技状態以外の状態)において振分部材242が第2回動状態となっていてもよい。

これによれば、第3誘導経路203Aに誘導され第2貯留部247に流入した遊技球P2は、振分部材242の保持部242aに保持されるので、第2貯留部247に貯留されるようになる。尚、振分部材242における保持部242aと第2貯留部247を構成する段差部247aとの間の左右寸法L2が遊技球を2個貯留可能な寸法に構成されている。よって、振分部材242の第2回動状態にあっては、遊技球P2が第2貯留部247に貯留された状態において後続の遊技球P3が第3誘導経路203Aから流入した場合、該遊技球P3も第2貯留部247に貯留されるようになる。

また、図10(B)に示すように、遊技球P2,P3が第2貯留部247に貯留された状態において後続の遊技球P4が第3誘導経路203Aから流入した場合、該遊技球P4は、振分部材242により第2貯留部247に貯留された遊技球P2,P3により第3誘導経路203Bへの進入が阻害されるため、排出経路210に向けて誘導される。尚、遊技球P2,P3が第2貯留部247に貯留された状態において、遊技球P4以降の遊技球等も同様に排出経路210に向けて誘導される。

また、図10(C)(D)に示すように、振分部材242の第1回動状態(遊技球P2が第2貯留部247に2個貯留された状態)から第2回動状態に変更することにより、保持部242aに保持された遊技球P2が流入口203a上に配置され該流入口203aを介して第3誘導経路203Bに流下するようになる。このとき、遊技球P3は、振分部材242により移動が規制されるため、第2貯留部247に貯留された状態が維持される。

次いで、図10(E)(F)に示すように、振分部材242を再度第1回動状態とし、遊技球P3を保持部242aに進入させ、遊技球P3を保持部242aに保持した状態で再度第2回動状態とすることにより、遊技球P3が流入口203a上に配置され該流入口

203aを介して第3誘導経路203Bに流下するようになる。

第3誘導経路203Aへ誘導された遊技球は、演出表示装置5の上方を左側へ流下した後、演出表示装置5の左側方上部にて下方へ落下する。次いで、演出表示装置5の左側方上部にて背面側へ誘導された後、演出表示装置5の左側辺に沿って落下し、演出表示装置5の左側方下部にて回転体208の左側部へ向けて誘導される。つまり、左側の第3誘導経路203A,203Bは、演出表示装置5の表示領域を横切らないように側方を迂回するように設けられている。

このように、第3誘導経路203Aを演出表示装置5の表示領域を横切らないように側方を迂回させ、且つ前後に蛇行させるように形成することにより、第2大入賞口702から第2貯留部247に到達するまでに所定時間(例えば、約2秒)かかるようになっているため、第3誘導経路203Aを流下する遊技球に注目させることができ、興趣が向上する。尚、第3誘導経路203Aに遊技球の流下速度を低下させる手段(例えば、傾斜を小さくする、複数の段部を形成する、摩擦抵抗を生じさせるなど)を設けることで第2大入賞口702から第2貯留部247に到達するまでに所定時間かかるようにしてもよい。

また、第2大入賞口702よりも回転体208に近い位置で第2貯留機構205により遊技球を貯留または貯留解除するようにしているため、遊技球が第2大入賞口702に進入してから第2貯留部247に到達するまでに時間がかかることで、後述するように遊技球が第2貯留機構205に2個貯留されるか否かが分かりにくくなるため、期待感を持続させることができる。

図11〜図13に示すように、支持部材209は、平面視略横長長方形状をなし、演出表示装置5の下方位置において、上面が前側へ向けて漸次下方へ傾斜するように斜めに設けられている。左右方向の略中央には、回転体208が回転可能に挿入される回転孔260が貫通して形成されている。支持部材209における回転孔260の左側には、第3誘導経路203Bが配置されており、回転体208の外側方から遊技球を供給できるようになっている。

支持部材209の下面における回転孔260に対応する位置には、回転体208を回転可能に支持する有底円筒状の支持筒265が固定されている。回転体208は、支持筒265の内部に遊嵌されており、パチンコ遊技機1の外部に遊技球を排出する経路(後述するV入賞球誘導経路284やはずれ球誘導経路288等)を構成する排出経路ユニット290の下部に固定された回転体用モータ90(図13及び図14参照)の回転軸90Aに固着され、回転体用モータ90により所定方向(本実施例では、平面視反時計回り)に回転される。尚、回転軸90Aは、前傾している支持部材209に対し略直交するように設けられている。

支持筒265の底壁部には、回転軸90Aが挿通される貫通孔265aと、後述するV入賞球誘導経路284と対応する位置に形成されるV入賞口283と、はずれ球誘導経路288と対応する位置に形成される排出口287と、を備える。

また、支持筒265と排出経路ユニット290との間には、排出口287を開閉可能な開閉板289と、開閉板289の開閉動作をガイドするガイド部材291と、が配設されている。ガイド部材291は、回転軸90Aが挿通される筒状部291aと、V入賞口283と対応する位置に形成される貫通孔291bと、排出口287と対応する位置に形成される貫通孔291cと、開閉板289の軸部289bをガイドするガイド溝291dと、を有しており、排出経路ユニット290に固定されている。

開閉板289は、筒状部291aに対して軸周りに回動可能に外嵌される孔部289aと、孔部289aの外側に形成される軸部289bと、を備え、軸部289bは、ガイド溝291d内に挿入されている。排出経路ユニット290には、開閉板289を駆動させる第6ソレノイド86が組み付けられており、軸部289bの先端は、第6ソレノイド86のプランジャ86Aと連結されている。

開閉板289は、第6ソレノイド86がオフ状態であるときに、支持筒265の排出口287を開放する開放位置(図12(A)(C)参照)に配置され、第6ソレノイド86がオン状態であるときに、支持筒265の排出口287を閉鎖する閉鎖位置(図12(B)(D)参照)に配置される。

図12〜図14に示すように、回転体208は、平面視円形をなす円盤部270と、円盤部270の周縁に沿って立設される複数の立壁部271と、複数のうち一の立壁部271に上下方向に貫通して形成されるV入賞球保持部272と、各立壁部271の間にそれぞれ形成される複数(本実施例では5つ)のはずれ球保持部273A〜273Eと、を主に有する。尚、図12(C)(D)では、後述の図23(D)において説明する便宜上、はずれ球保持部273A〜273E各々に1〜5の番号を付してある。

また、本実施例では、回転体208は一のV入賞球保持部272を有していたが、複数のV入賞球保持部を有していてもよい。また、回転体208は複数(本実施例では5つ)のはずれ球保持部273A〜273Eを有していたが、はずれ球保持部の数を5つ未満または6個以上としてもよい。

図12及び図13に示すように、V入賞球保持部272は、上下方向に貫通され、1個の遊技球のみ保持可能な大きさを有する孔部にて形成されており、円盤部270側は開放され、外周面側は立壁部271により閉鎖されている。つまり、円盤部270上にある遊技球は進入可能であるが、外側方、つまり、第3誘導経路203Bからの遊技球は進入不可能とされている。

図12及び図14(B)に示すように、はずれ球保持部273A〜273Eは、上下方向に貫通され、1個の遊技球のみ保持可能な大きさを有する孔部にて形成されており、円盤部270及び外周面側が開放されている。つまり、内側の円盤部270上にある遊技球と、外側、つまり、第3誘導経路203Bから進入する遊技球との双方が側方から進入可能とされている。

図11、図13及び図14に示すように、支持筒265のV入賞口283の下方には、ガイド部材291の貫通孔291bを介してV入賞球保持部272に保持された遊技球が進入可能なV入賞球誘導経路284が配設されており、V入賞球誘導経路284を流下した遊技球はパチンコ遊技機1外へ排出される。また、V入賞球誘導経路284におけるV入賞口283の近傍位置には、V入賞口283に進入した遊技球を検出する第3カウントスイッチ24Bが設けられており、第3カウントスイッチ24Bの下流側の位置で第2貯留部247から延びる排出経路210と合流している(特に図14参照)。

支持筒265の周壁の上部における第3誘導経路203Bに対応する位置には、第3誘導経路203Bからの遊技球を回転体208のはずれ球保持部273A〜273Eのいずれかに進入させるための切欠部286が形成されている。また、支持筒265の排出口287の下方には、ガイド部材291の貫通孔291cを介してはずれ球保持部273A〜273Eに保持された遊技球を回転体208から排出させるためのはずれ球誘導経路288が配設されており、はずれ球誘導経路288を流下した遊技球はパチンコ遊技機1外へ排出される。また、はずれ球誘導経路288における排出口287の近傍位置には、排出

口287から排出された遊技球を検出する第4カウントスイッチ24Cが設けられている。

前述したように、排出口287は、第7ソレノイド87により、排出口287を閉鎖する閉鎖位置と(図14(B)参照)、排出口287を開放する開放位置と(図14(A)参照)、の間で開閉板289を動作させて開閉できるようになっている。

図12及び図14に示すように、第3誘導経路203Bから進入して保持された遊技球は、回転体208の回転により排出口287上を通過するときに、排出口287が開閉板289により閉鎖されていれば開閉板289に接触して排出が規制されることにより回転体208に滞留し(図12(D)及び図14(B)参照)、排出口287が開放されていれば自然流下により排出口287から排出されるようになっている(図12(C)及び図14(A)参照)。

また、図12(C)(D)に示すように、支持筒265のV入賞口283は、支持筒265の排出口287に比べ、支持筒265の底壁部の内側(回転軸90Aに近づく方向)に形成されている。すなわち、はずれ球保持部273A〜273Eは、回転体208の回転によりV入賞口283を通過するときにV入賞口283の外径方向にずれるため、V入賞口283の開口領域が遊技球よりも小さくなり、はずれ球保持部273A〜273Eに保持された遊技球がV入賞口283に進入することはない。

一方、V入賞球保持部272に保持された遊技球は、支持筒265の底壁部により落下が規制され、V入賞球保持部272がV入賞口283に到達するまで前記底壁部の上面を転動するため、回転体208の回転によりV入賞球保持部272がV入賞口283を通過するときに該V入賞球保持部272に保持されていた遊技球がV入賞口283に落下することになる。また、V入賞球保持部272は、回転体208の回転により排出口287上を通過するときに、排出口287の内径方向にずれるため、排出口287の開口領域が遊技球よりも小さくなり、V入賞球保持部272に保持された遊技球が排出口287に進入することはない。

また、回転体208の回転軸90Aは前傾しているが、円盤部270は、V入賞球保持部272やはずれ球保持部273A〜273Eに保持された遊技球の下部より高位置に位置している、つまり、円盤部270とV入賞球保持部272やはずれ球保持部273A〜273Eとの間に段部が形成されているため、V入賞球保持部272やはずれ球保持部273A〜273Eが回転軸90Aより傾斜上位側を通過する際に、V入賞球保持部272やはずれ球保持部273A〜273Eに保持された遊技球が円盤部270へ流出することはほぼない。

次に、上部可動体500と下部可動体400について図3〜図5及び図15〜図20に基づいて説明する。図15は、(A)は上部可動体及び下部可動体の原点位置、(B)は上部可動体及び下部可動体の進出位置を示す正面図である。図16は、(A)〜(C)は下部可動体の駆動機構を示す正面図である。図17は、(A)は下部可動体の第1可動部の水平断面図、(B)は第1可動部内を流下する遊技球の状態を示す概略正面断面図、(C)は第1可動部内を流下する遊技球の状態を示す概略側断面図である。図18は、(A)は下部可動体における第2可動部の非展開位置、(B)は下部可動体における第2可動部の展開位置を示す背面図である。図19は、(A)は上部可動体の原点位置、(B)は上部可動体の進出位置を示す概略図である。図20は、(A)は図15(A)のD−D断面図、(B)は図15(B)のE−E断面図である。

図3〜図5及び図15に示すように、遊技盤2と演出表示装置5との間には、上部可動

体500と下部可動体400とが配設されている。下部可動体400と上部可動体500とは、演出表示装置5の前面周縁部に退避した第1原点位置及び第2原点位置(図15(A)参照)と、第1原点位置及び第2原点位置から演出表示装置5の前面の演出位置に出現する第1進出位置及び第2進出位置(図15(B)参照)と、に変更可能となっている。尚、下部可動体400が第1進出位置に配置され、上部可動体500が第2進出位置に配置されたときには、下部可動体400と上部可動体500とが一の構造物を形成するように合体するため、演出効果が向上する。

図16〜図18に示すように、下部可動体400は、左右方向へ直線移動可能に設けられる第1可動部401と、第1可動部401に対して左右方向へ展開及び収束可能に取付けられる第2可動部402と、第1可動部401を左右方向に駆動させる駆動機構403と、から主に構成されている。第1可動部401には、前述した第2誘導経路202Bが形成されている(図17参照)。

図16に示すように、駆動機構403は、遊技盤2の背面側に取付けられる四角枠状のベース部材450(図5参照)に固定されるフレーム部材431と、フレーム部材431に固定される第1可動部用モータ91と、第1可動部用モータ91の駆動ギヤ91aに噛合するラック部材432と、を備えており、ラック部材432は、フレーム部材431に設けられるスリット431aにガイドされて左右方向に移動可能となっており、前面側には2つの従動ギヤ432a,432aが回転可能に軸支されている。この従動ギヤ432a,432aの上方は、ベース部材450の所定箇所に左右方向に延設された固定ラック部2a(図16(C)(D)参照)に噛合しており、従動ギヤ432a,432aの下方には、第1可動部401の上端部に左右方向に延設されたラック部401aが噛合している。尚、第1可動部401の上端部の前面にはレール部401dが取付けられており、レール部401dは、遊技盤2の背面側上部に固定される上部ガイドレール435に対し左右方向にスライド移動可能に案内されている。

図16(C)に示すように、下部可動体400が第1原点位置に位置しているとき、つまり、第1可動部401に設けられた第2誘導経路202Bが演出表示装置5の右側方に位置する通路非形成位置に位置しているときには、第1可動部用モータ91の駆動ギヤ91aにラック部材432のラック部432bの左端が噛合しており、従動ギヤ432a,403aに第1可動部401のラック部401aの左端が噛合している。

また、図16(C)の状態から駆動ギヤ91aを正面視時計回りに駆動させると、図16(D)に示すように、ラック部材432が左方に向けて移動し、これに伴い固定ラック部2aとの噛合により従動ギヤ432a,432aも正面視時計回りに回動し、該従動ギヤ432a,432aとラック部401aとの噛合により第1可動部401が左方に向けて移動する。すなわち、下部可動体400が第1進出位置、つまり、第2誘導経路202Bが演出表示装置5の前面側における左右方向の略中央位置に位置する通路形成位置に配置される。

このように、複数のラック(ラック部材432やラック部401a等)やギヤ(駆動ギヤ91aや従動ギヤ432a,403a等)を組合せて下部可動体400を動作させるため、1つのラックとギヤを用いる場合に比べて、ラック部材432やラック部401aの大きさを小さく(短く)することができ、下部可動体400を動作させるための機構の設置スペースをコンパクトにできるとともに、下部可動体400の動作速度が向上する。

尚、フレーム部材431の右側には、第1可動部原点位置センサ92が設けられており、フレーム部材431の左側には、第1可動部進出位置センサ93が設けられており、下部可動体400が第1原点位置に位置しているときには、第1可動部原点位置センサ92

により第1可動部401のラック部401aの前面に設けられた検出片401eが検出され(図16(A)参照)、下部可動体400が第1進出位置に位置しているときには、第1可動部進出位置センサ93により検出片401eが検出されるようになっている(図16(B)参照)。

また、第1可動部401の背面側下部には、下方に延設される延設部が形成され、該延設部には左右に延びるレール部401bが設けられており、レール部401bは、ベース部材450下部に固定されるガイドレール434に対し左右方向にスライド移動可能に案内されている。また、第1可動部401の右側上下部には、ギヤ401c,401cが上下方向に延びる回動軸を中心に回動可能に取付けられており、ギヤ401c,401cは、遊技盤2の背面側に固定された固定ラック部2b,2bに噛合されている(図20参照)。したがって、下部可動体400の動作時には、ガイドレール434、上部ガイドレール435及び固定ラック部2a,2bにより案内されて安定して動作することができ、下部可動体400の動作時に発生する振動等を抑制できる。

図17に示すように、下部可動体400における第1可動部401は、上下に開口する略円筒状に形成されており、前面側に膨出する膨出部413が上下に離間して複数(本実施例では3つ)形成されている。第1可動部401の前後方向略中央部における各膨出部413の位置には、上下方向に延びる棒状部材412がそれぞれ配設されており、各棒状部材412の外周面には、螺旋状に突出する突条部412aが形成されている。つまり、第2誘導経路202Bは、第1可動部401の内部に形成されており、上部開口である流入口225から第2誘導経路202Bに進入した遊技球は、各膨出部413の位置において突条部412aに沿って前後に螺旋状に流下し、下部開口である排出口226から排出され、回転体208上に落下する。これにより、第2誘導経路202Bを流下する遊技球に注目させることができ、興趣が向上する。

図18に示すように、下部可動体400における第2可動部402は、第1可動部401に対し左右に動作可能に配設される装飾部材404L,404Rを有している。装飾部材404L,404Rは、駆動手段421により第1可動部401に対して収束する原点位置である非展開位置(図18(A)参照)と、第1可動部401に対して外側に張り出すように展開された展開位置(図18(B)参照)と、に動作可能である。尚、第2可動部402は、下部可動体400が第1原点位置のときに非展開位置に位置し、下部可動体400が第1進出位置のときに展開位置に位置するようになっている。

尚、装飾部材404L,404Rは、第1可動部401の装飾性を向上させるための飾り部材であり、図20に示すように、第1可動部401の前面板、背面板及び側面板から平面視略コ字形に形成され、非展開位置にあるときには、左右の装飾部材404L,404Rの間の隙間から第2誘導経路202Bを流下する遊技球を視認可能な第1視認状態とし、展開位置にあるときには、左右の装飾部材404L,404Rが離れて隙間が広がり第2誘導経路202Bを流下する遊技球を第1視認状態よりも視認性が高い第2視認状態とする。

駆動手段421は、第1可動部401の配設される背面側ベース426の背面に固定される第2可動部用モータ410と、第2可動部用モータ410により回動する回動部材422と、回動部材422に一端が接続される上下方向に延びるアーム部材423と、アーム部材423の上下2箇所の位置に左右に設けられるリンク部材424と、を備えている。回動部材422には、回動中心よりも外側に前方に突設される軸部422aを備え、軸部422aは、アーム部材423の上端に設けられた左右方向に延びる第1長孔423aに挿入されている。また、アーム部材423は、上下方向に延びる第2長孔423b,423bを備えており、第2長孔423b,423bには、背面側ベース426に固定され

た固定軸425,425の軸部が挿入されている。また、各リンク部材424は、一端がアーム部材423に回動自在に軸支されており、他端が装飾部材404L,404Rに形成されたスリット404a,404aに対して左右方向にスライド移動可能に接続されている。

よって、第2可動部用モータ410を駆動させると、回動部材422が回動し、これに伴いアーム部材423が上下方向にスライド移動するとともに、リンク部材424の他端が左右方向にスライド移動して、装飾部材404L,404Rが左右方向に非展開位置または展開位置に動作するようになっている。

尚、回動部材422の外縁の一部は、他の部位よりも外側に張り出した被検出部422bを備えており、被検出部422bの回動軌跡上には、第2可動部原点位置センサ411が配設されている。具体的には、装飾部材404L,404Rが非展開位置に配置された状態のときには、第2可動部原点位置センサ411が被検出部422bを検出しない非検出状態となり、装飾部材404L,404Rが展開位置に配置された状態のとき、詳しくは、装飾部材404L,404Rが非展開位置以外の位置に配置された状態のときには、第2可動部原点位置センサ411が被検出部422bを検出する検出状態となる。つまり、装飾部材404L,404Rが非展開位置(原点位置)にあるか否かを判別することができるようになっている。

図19に示すように、上部可動体500は、前後方向の回動軸を中心に回動可能な装飾部材501L,501Rを備えており、装飾部材501L,501Rは、駆動手段521により演出表示装置5の前面から退避する第2原点位置(図19(A)参照)と、第2原点位置から演出表示装置5の前面の演出位置に出現する第2進出位置(図19(B)参照)とに動作可能である。

詳しくは、駆動手段521は、ベース部材450に設けられた板状部材451に固定される上部可動体用モータ510と、板状部材451に回動可能に設けられた回動アーム522L,522Rと、回動アーム522L,522Rと板状部材451とを連結するリンク機構523L,523Rと、上部可動体用モータ510の駆動力を回動アーム522Lに伝達する伝達部材524と、を主に備えている。回動アーム522L,522Rには、回動軸側の位置において互いに噛合し合うギヤ部522aがそれぞれ形成されているとともに、回動軸側とは反対側の端部に長孔522cが形成されている。各長孔522cには、装飾部材501L,501Rから後端側に突出する軸部501aが挿入されている。また、リンク機構523Lは、装飾部材501Lに一端が軸支され板状部材451に他端が軸支される第1リンク525と、第1リンク525と回動アーム522Lとに両端が軸支される第2リンク526とから構成されている。尚、リンク機構523Rもリンク機構523Lと同様に、第1リンク525と第2リンク526とから構成されている。

よって、装飾部材501L,501Rが第2原点位置にあるときに、上部可動体用モータ510を駆動させると、伝達部材524により回動アーム522Lに駆動力が伝わり、回動アーム522L,522Rがギヤ部522a,522aを介して連動し、第1リンク525及び第2リンク526により水平方向を向いていた装飾部材501L,501Rが垂直方向を向くとともに、下方側(演出表示装置5の前面側)に出現する第2進出位置に配設される。

尚、回動アーム522Rにおける回動軸側の外縁の一部には、ギヤ部522aよりも背面側の位置で外側に張り出した被検出部522bを備えており、被検出部422bの回動軌跡上には、第2可動部原点位置センサ411が配設されている。具体的には、上部可動体500が第2原点位置に配置された状態では、第2可動部原点位置センサ411が被検

出部522bの切欠部に配置されて被検出部522bを検出しない非検出状態となり、上部可動体500が第2進出位置に配置されたとき、詳しくは、上部可動体500が第2原点位置以外の位置に配置された状態では、第2可動部原点位置センサ411が被検出部522bを検出する検出状態となる。つまり、上部可動体500が第2原点位置にあるか否かを判別することができるようになっている。

このように構成された上部可動体500は、図15(B)に示すように、下部可動体400の第1可動部401が第1進出位置まで移動して停止し、第2可動部402である装飾部材404L,404Rが展開位置まで移動したときに、装飾部材501L,501Rが第2進出位置まで移動することにより、パチンコ遊技機1の正面から見たときに、装飾部材404L,404Rそれぞれの後側に装飾部材501L,501Rの一部が重複するように配置され、下部可動体400に上部可動体500が合体したように見える。

図15及び図20に示すように、下部可動体400は、ベース部材450に対し左右方向にスライド移動(第1動作)可能に設けられた第1可動部401と、該第1可動部401に対し左右側方に展開及び収束動作(第2動作)可能に設けられた第2可動部402と、を有する。つまり、第1可動部401が第1原点位置と第1進出位置との間を移動することにより、第2可動部402もベース部材450に対し左右方向に移動する。すなわち、第1可動部401と第2可動部402とは、正面視においてそれぞれの動作可能範囲は重複するが、第1可動部401と第2可動部402とが一緒に動作したとしても、第1可動部401に第2可動部402が接触するなど互いに干渉して影響を与えることがない。つまり、第1可動部401の第1動作と第2可動部402の第2動作とは相互に干渉しない動作である。

また、第1可動部401は、遊技盤2の背面に沿うように左右方向に動作するようになっており、第2可動部402は、第1可動部401の左右方向への移動により遊技盤2や遊技盤2の中央部開口に取付けられたセンター飾り枠51、上部ガイドレール435等に接触するなど干渉しないように配置されている。

詳しくは、図20(A)に示すように、下部可動体400は、第1原点位置においてベース部材450の右側に寄せて配置されており、固定ラック部2bを構成するベース部材450の右側の側壁部450aと下部可動体400との間は、左右寸法L10分離間している。この左右寸法L10は、第2可動部402の動作範囲よりも大きな寸法となっている。よって、後述するホットスタート時に第2可動部初期化処理を実行する際において、第1可動部401が第1原点位置にあるときにおいて第2可動部402が展開位置に移動したとしても、第2可動部402(装飾部材404R)がベース部材450の右側の側壁部450aに接触して破損することを防止できる。

また、図20(B)に示すように、第1可動部401が第1進出位置まで移動したときにおいて、ベース部材450の右側の側壁部450aと下部可動体400との間は、左右寸法L10よりも大きな左右寸法L20分離間することとなる。したがって、第1可動部401が第1進出位置にあるときにおいて第2可動部402が展開位置に移動したとしても、第2可動部402(装飾部材404R)がベース部材450の右側の側壁部450aに接触して破損することを防止できる。尚、このとき、第2可動部402の装飾部材404Lがベース部材450の左側の側壁部(図示略)に接触しないようになっている。

すなわち、第1可動部401の位置(動作状態)に関わらず、いずれのタイミングで第2可動部402が展開位置に動作したとしても、周囲の部材(例えば、遊技盤2、センター飾り枠51、上部ガイドレール435、ベース部材450の右側の側壁部450a、ベース部材450の左側の側壁部等)に接触しないようになっている。

また、第1可動部401及び第2可動部402は、上部可動体500の装飾部材501L,501Rよりも前方側に配置されている。言い換えれば、上部可動体500と下部可動体400とは、正面視においてそれぞれの動作可能範囲は重複するが、平面視において動作可能範囲が前後にずれて重複しないように配置されているため、上部可動体500が動作可能範囲内の任意の位置にあっても下部可動体400に接触しないようになっている。

具体的には、上部可動体500が第2原点位置にあり、下部可動体400が第1原点位置にある場合には、上部可動体500と下部可動体400とは接触しないようになっている(図20(A)参照)。また、上部可動体500が第2進出位置にあり、下部可動体400が第1進出位置にある場合にも上部可動体500と下部可動体400とは接触しないようになっている(図20(B)参照)。上部可動体500が第2進出位置にあり、下部可動体400が第1進出位置にある場合には、上部可動体500と下部可動体400とが一の構造物を構成するため、演出効果が向上する。

尚、図示しないが、上部可動体500が第2原点位置と第2進出位置との間の任意位置に配置されていたとしても、上部可動体500と下部可動体400とは接触しないようになっている。つまり、上部可動体500と下部可動体400とがいずれのタイミングで動作しても互いに干渉することがないため、上部可動体500と下部可動体400とのうち一方の動作が他方の動作に影響を及ぼすことがない。さらに尚、上部可動体500と下部可動体400とは、動作可能範囲が前後にずれて重複しないように配置されているため、第2可動部402が展開位置または非展開位置に位置しているかに関わらず、上部可動体500が第2可動部402に干渉することがない。

また、下部可動体400の第1可動部401は、主基板11に接続される第1可動部用モータ91により動作する可動部であり、第2可動部402は、演出制御基板12に接続される第2可動部用モータ410により動作する可動部である。よって、下部可動体400は、遊技の制御を行うCPU103により動作の制御が行われる第1可動部401と、演出の制御を行う演出制御用CPU120により動作の制御が行われる第2可動部402と、を有している。

より詳しくは、第1可動部401は、小当り遊技状態において最初に第2大入賞口702に進入して第1貯留部227に貯留される遊技球P1を、V入賞口283(遊技球が進入することによりCPU103が大当り遊技状態に制御する契機となる入賞口)に進入可能に誘導する第2誘導経路202Aを備えている。つまり、第1可動部401は当否(大当りに制御するか否か)を抽選する当否抽選用の可動部である。一方、第2可動部402は、第1可動部401のように当否抽選に関わらない演出用の可動部である。

このように、一の可動体である下部可動体400に動作可能な第1可動部401と第2可動部402とを含む複数の可動部が設けられている場合、遊技の制御を行うCPU103により第1可動部401と第2可動部402双方の動作を制御することになると、CPU103の制御負荷が大きくなり、遊技に影響を及ぼす可能性があるため、当否抽選といった遊技に関係のない可動部に関しては、他の制御手段である演出制御用CPU120により動作の制御を行うようにすることで、CPU103の処理負荷を好適に軽減することができる。

しかし、このように当否抽選用の第1可動部401と演出用の第2可動部402とを一の可動体に搭載する場合、第1可動部401と第2可動部402とのうち一方の動作が他方の動作に干渉する、特に、第2可動部402の動作によって第1可動部401の動作に

影響を及ぼすことがあると、当否の抽選、つまり、遊技の結果に影響が及んで遊技の公平性を保つことができなくなる虞がある。よって、第1可動部401と第2可動部402とは、一方の動作が他方の動作に干渉することがないように設けることが好ましい。

次に、小当り遊技状態における第2特別可変入賞球装置7Bの状況について、図21〜図26に基づいて説明する。図21は、(A)〜(E)は小当り遊技状態の開始から第1貯留部と第2貯留部に遊技球が貯留される状況を示す説明図である。図22は、(A)は第1貯留部と第2貯留部に遊技球が貯留された状況、(B)は第2貯留部の遊技球の貯留が解除される状況を示す説明図である。図23は、(A)〜(D)ははずれ球保持部に遊技球が保持される状況を示す例1、(E)〜(H)ははずれ球保持部に遊技球が保持される状況を示す例2を示す説明図である。図24は、第1可動部が移動して第2可動部が展開された後、第1貯留部の遊技球の貯留が解除される状況を示す説明図である。図25は、(A)〜(D)はV入賞の流れを示す説明図、(E)〜(G)は外れの流れを示す説明図、(H)ははずれ球保持部に保持された遊技球が排出される状況を示す説明図である。図26は、(A)〜(C)はV入賞率を示す説明図、(D)ははずれ球保持部に遊技球が保持されるパターン及びV入賞率を示す表図である。

図21(A)に示すように、CPU103は、小当り遊技状態に制御したことに基づいて、第2大入賞口扉701を閉鎖状態から開放状態に変化させると、遊技球が第2大入賞口702に入賞可能となる。尚、小当り遊技状態に制御されたとき、第1貯留板222は貯留位置に位置し、振分部材242は第1回動状態に位置し、下部可動体400の第1可動部401は第1原点位置、第2可動部402は非展開位置に位置し、また、回転体208は、小当り遊技状態に制御されるか否かにかかわらず、パチンコ遊技機1の電源が投入された時点から常時所定速度で平面視反時計回りに回転している。

また、本実施例では、小当り遊技状態に制御されたとき、第1貯留板222は貯留位置に位置し、振分部材242は第1回動状態に位置し、下部可動体400の第1可動部401は第1原点位置、第2可動部402は非展開位置に位置し、回転体208は常時所定速度で回転しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、小当り遊技状態に制御されたとき、第1貯留板222は貯留位置に位置し、振分部材242は第1回動状態に位置し、下部可動体400は第1原点位置に位置していれば、小当り遊技状態に制御される前は第1貯留板222、振分部材242及び下部可動体400は上記位置になくてもよい。また、回転体208は、小当り遊技状態に制御されたことに基づいて回転を開始するようにしてもよい。

第2大入賞口702に進入した遊技球は、第1誘導経路201を流下し、第2カウントスイッチ24Aにより検出される。図21(B)に示すように、第2大入賞口702に進入した1個目の遊技球P1は、第2誘導経路202Aに誘導され、第1貯留板222により流下が規制されることで第1貯留部227に貯留される。

次いで、図21(C)に示すように、第2大入賞口702に進入した2個目の遊技球P2は、第1貯留部227に貯留された遊技球P1により第2誘導経路202Aへの進入が阻害されることで、第3誘導経路203Aへ誘導される。ここで、振分部材242が第1回動状態にあるときには、第3誘導経路203Aへ誘導された遊技球P2は振分部材242の保持部242aに貯留される。また、図21(D)に示すように、第2大入賞口702に進入した3個目の遊技球P3は、第3誘導経路203Aに誘導され第2貯留部247における遊技球P2の左側に貯留される。

図21(E)に示すように、第2貯留部247に遊技球P2,P3が貯留された場合、4個目以降の遊技球は排出経路210へ誘導される。また、第2貯留部247に2個目の

遊技球P2と3個目の遊技球P3とが貯留された場合、4個目の遊技球は排出口255から排出経路210へ誘導されて排出される。

尚、特に図示しないが、遊技球P2が第2貯留部247に到達するまでに振分部材242が第2回動状態に変化した場合、第3誘導経路203Aに誘導され第2貯留部247に流入した遊技球P2は、振分部材242の保持部242aの先端部位に接触することにより保持部242aへの進入が阻害されることで、第2貯留部247における保持部242aの先端部位よりも上流側に1個のみ貯留され、3個目以降の遊技球は排出口255から排出経路210へ誘導されて排出されることになる。

次いで、図22(A)に示すように、CPU103は、第2大入賞口扉701を開放状態に変化させてから所定時間が経過したときに、図22(B)に示すように、振分部材242を第1回動状態に変化させた後、再度第2状態に変化させてから第1状態に復帰させる。これにより、第2貯留部247に貯留されていた2個の遊技球P2,P3のうち遊技球P2が先に第3誘導経路203Bにより誘導されて回転体208に誘導された後、所定の間隔をあけて遊技球P3が後に第3誘導経路203Bにより誘導されて回転体208に誘導される。

次に、第3誘導経路203Bに排出された遊技球P2,P3がはずれ球保持部273A〜273Eに保持される状況の一例を、図23に基づいて説明する。

例えば、例1では、図23(A)に示すように、遊技球P2が第3誘導経路203Bに排出されたときに、第3誘導経路203Bに対応する位置に立壁部271が差し掛かっていれば、遊技球P2は第3誘導経路203Bに保持される。そして、例えば、図23(B)に示すように、第3誘導経路203Bに対応する位置にはずれ球保持部273Eが到達すると、第3誘導経路203Bに保持されていた遊技球P2が傾斜底面により流下してはずれ球保持部273Eに保持される。

次いで、図23(C)に示すように、遊技球P3が第3誘導経路203Bに排出され、このときに第3誘導経路203Bに対応する位置に立壁部271が差し掛かっていれば、遊技球P3は第3誘導経路203Bに保持される。そして、例えば、図23(D)に示すように、第3誘導経路203Bに対応する位置にはずれ球保持部273Aが到達すると、第3誘導経路203Bに保持されていた遊技球P3が傾斜底面により流下してはずれ球保持部273Aに保持される。この場合、V入賞球保持部272の両側のはずれ球保持部273A,273Eに2個の遊技球P2,P3が保持される。

例2は、図23(E)に示すように、遊技球P2が第3誘導経路203Bに排出されたときに、第3誘導経路203Bに対応する位置に立壁部271が差し掛かっていれば、遊技球P2は第3誘導経路203Bに保持される。そして、例えば、図23(F)に示すように、第3誘導経路203Bに対応する位置にはずれ球保持部273Cが到達すると、第3誘導経路203Bに保持されていた遊技球P2が傾斜底面により流下してはずれ球保持部273Cに保持される。

次いで、図23(G)に示すように、遊技球P3が第3誘導経路203Bに排出され、このときに第3誘導経路203Bに対応する位置に立壁部271が差し掛かっていれば、遊技球P3は第3誘導経路203Bに保持される。そして、例えば、図23(H)に示すように、第3誘導経路203Bに対応する位置にはずれ球保持部273Eが到達すると、第3誘導経路203Bに保持されていた遊技球P3が傾斜底面により流下してはずれ球保持部273Eに保持される。この場合、V入賞球保持部272の一側方のはずれ球保持部273Eと、はずれ球保持部273A,273Bを飛ばしてはずれ球保持部273Cとに

2個の遊技球P2,P3が保持される。

このように、遊技球P2が第3誘導経路203Bに排出されてから遊技球P3が第3誘導経路203Bに排出されるまでの期間(タイムラグ)は常にほぼ同じであるが、第3誘導経路203Bに遊技球が排出されたときに、第3誘導経路203Bに対応する位置にはずれ球保持部273A〜273Eのいずれが到達するかはわからないので、図23の例1,2に示したはずれ球保持部273A〜273Eのうち常に同じはずれ球保持部に遊技球P2,P3が保持されるとは限らない。また、遊技球P2のみが第2貯留部247に貯留されていた場合についての詳細な説明は省略するが、排出されたタイミングに応じてはずれ球保持部273A〜273Eのいずれかに保持されることになる(図23(D)参照)。

次いで、図24に示すように、CPU103は、第1可動部用モータ91により演出表示装置5の右側方の第1原点位置に位置している下部可動体400の第1可動部401を第1進出位置まで移動させる。これにより、第2誘導経路202Aと第2誘導経路202Bとが連通して一の第2誘導経路202A,202Bが形成される。このように、第2誘導経路202Bが可動することで一の第2誘導経路が構成されるようになっていることで、遊技者に意外性を与えることができる。尚、図24においては、演出表示装置5に表示される表示内容は省略している。

また、演出制御用CPU120は、下部可動体400の第1可動部401が第1進出位置に停止したことに基づいて、第2可動部402である装飾部材404L,404Rを非展開位置から展開位置まで移動させるとともに、上部可動体500の装飾部材501L,501Rを第2原点位置から第2進出位置まで移動させる。

このように演出制御用CPU120は、小当り遊技状態においてCPU103が下部可動体400の第1可動部401を移動して第1進出位置で停止させたときに、第2可動部402である装飾部材404L,404Rを展開位置へ移動させるとともに、上部可動体500の装飾部材501L,501Rを第2進出位置まで移動させる連係動作を行うことにより、パチンコ遊技機1の正面から見たときに装飾部材404L,404Rそれぞれの後側に装飾部材501L,501Rの一部が重複するように配置されることにより下部可動体400に上部可動体500が合体したように見える可動体演出を実行する。これにより、第1貯留部227に貯留されていた遊技球P1が回転体208に誘導されV入賞口283に進入する可能性があることを遊技者に対し期待させることができる。

そしてCPU103は、図24に示すように、下部可動体400の第1可動部401を第1進出位置まで移動させた後、第4ソレノイド84により第1貯留板222を貯留位置から解除位置へ移動させる。これにより、第1貯留部227に貯留されていた1個の遊技球P1が第2誘導経路202A,202Bを流下し、第2誘導経路202A,202Bを流下した遊技球P1が回転体208の円盤部270の上面へ排出される。尚、遊技者は展開位置に移動した左右の装飾部材404L,404Rの間から第2誘導経路202Bを通過する遊技球を視認することができる。

次に、回転体208の円盤部270の上面へ排出された遊技球P1がV入賞球保持部272またははずれ球保持部273A〜273Eに保持される状況の一例を、図25に基づいて説明する。

最初に、V入賞の流れについて説明すると、まず、図25(A)に示すように、円盤部270の上面における回転軸90Aより傾斜上位側に落下した遊技球P1は、傾斜下位側へ向けて流下する。そして、遊技球P1が円盤部270の周縁傾斜最下位部へ到達したと

きに、例えば、図25(B)に示すようにはずれ球保持部273Aが移動してきた場合、はずれ球保持部273Aに遊技球P3が保持されていることで、遊技球P1ははずれ球保持部273Aへの進入が遊技球P3により阻害され、遊技球P3の側方に誘導される。

次いで、図25(C)に示すように、遊技球P3の側方に誘導された遊技球P1は、回転する立壁部271の内側面により円盤部270の周縁傾斜最下位部に滞留し、V入賞球保持部272が周縁傾斜最下位部に到達したときに該V入賞球保持部272に進入する。このとき、遊技球P1は支持筒265の底壁部上に載置されることでV入賞球保持部272に保持される。そして、図25(D)に示すように、V入賞球保持部272が回転してV入賞口283に対応する位置に到達すると、遊技球P1がV入賞口283に進入し、第3カウントスイッチ24Bにより検出されることでV入賞が発生する。

尚、図25(B)においては、遊技球P1が円盤部270の周縁傾斜最下位部へ到達したときにはずれ球保持部273Aが移動してきた形態を例示したが、例えば、遊技球P1が円盤部270の周縁傾斜最下位部へ到達したときに、はずれ球保持部273Aよりも回転方向側(はずれ球保持部273B側)の立壁部271が到達した場合、該立壁部271の内側面により円盤部270の周縁傾斜最下位部に滞留する。次いで、はずれ球保持部273Aが周縁傾斜最下位部を通過すると、滞留していた遊技球P1ははずれ球保持部273Aにより保持されている遊技球P3を乗り越えてV入賞球保持部272側の立壁部271へ移動する。よって、このような場合でも、最終的にV入賞球保持部272に保持される。

次に、はずれの流れについて説明すると、まず、図25(E)に示すように、円盤部270の上面における回転軸90Aより傾斜上位側に落下した遊技球P1は、傾斜下位側へ向けて流下する。そして、遊技球P1が円盤部270の周縁傾斜最下位部へ到達したときに、例えば、図25(F)に示すように、遊技球P2,P3が保持されていないはずれ球保持部273Bが移動してきた場合、遊技球P1ははずれ球保持部273Bへの進入が許容されて保持される。よって、図25(G)に示すように、遊技球P1〜P3は全てはずれ球保持部273A〜273Eに保持されたため、V入賞が発生することはない。

尚、図25(H)に示すように、はずれ球保持部273A〜273Eに保持された遊技球P2,P3は、小当り遊技状態の制御を開始してから所定期間が経過した後に、開閉板289が駆動して排出口285が開放されることにより、はずれ球誘導経路288へ誘導される。

このように、円盤部270の上面に落下した遊技球P1が円盤部270の周縁傾斜最下位部へ到達したときに、はずれ球保持部273A〜273Eのいずれかが移動してきた場合でも、遊技球P2,P3が保持されている場合、はずれ球保持部273A〜273Eに保持された遊技球P2,P3により進入が阻害される。また、立壁部271が移動してきた場合は、遊技球P1は該立壁部271により周縁傾斜最下位部に滞留する。そして、次に周縁傾斜最下位部にV入賞球保持部272が移動してくれば該V入賞球保持部272に保持され、はずれ球保持部273A〜273Eのいずれかが移動してくれば該はずれ球保持部273A〜273Eのいずれかに保持される。

つまり、円盤部270の上面に落下した遊技球P1が円盤部270の周縁傾斜最下位部へ到達したときに、V入賞球保持部272が移動してこなくても、はずれ球保持部273A〜273Eに遊技球P2,P3が保持されたり、立壁部271が移動してくれば、遊技球P1は次にV入賞球保持部272またははずれ球保持部273A〜273Eのいずれかが移動してくるまで、円盤部270の周縁傾斜最下位部に滞留する。

よって、円盤部270の上面に落下した遊技球P1がV入賞球保持部272に保持されてV入賞が発生する確率(V入賞率)は、図26(A)(B)(C)に示すようになる。詳しくは、遊技球P1がV入賞球保持部272に進入可能となる期間は、V入賞球保持部272が周縁傾斜最下位部(通過点S)を通過する期間だけでなく、実際には、該V入賞球保持部272における回転方向側(はずれ球保持部273A側)にある立壁部271を含む領域(図26(A)(B)(C)中における斜線領域)が通過点Sを通過する期間となる。

例えば、図26(A)に示すように、はずれ球保持部273A〜273Eのいずれにも遊技球が保持されていない場合、V入賞率は約16.7%となる。また、図26(B)に示すように、V入賞球保持部272における回転方向側に隣接するはずれ球保持部273Aに1個の遊技球P2(P3)が保持されている場合、V入賞率は約33.3%となる。また、図26(C)に示すように、V入賞球保持部272における回転方向側の隣りのはずれ球保持部273Aと、さらに隣のはずれ球保持部273Bとに遊技球P2,P3が保持されている場合、V入賞率は約50%となる。

このように、V入賞球保持部272における回転方向側のはずれ球保持部273A,273Bに連続して遊技球P2,P3が保持されると、これらはずれ球保持部273A〜273Eに保持された遊技球P2,P3と複数の立壁部271とにより、遊技球P1を円盤部270に滞留させるための連続した立壁部が形成され、これにより斜線領域が通過点Sを通過する期間がより長くなるため、V入賞率も上昇する。図26(D)に示す表図には、はずれ球保持部273B〜273Eに0個の遊技球が保持される組合せ、1個の遊技球が保持される組合せ、2個の遊技球が保持される組合せ及び各組合せにおけるV入賞率が示されている。

図26(D)の表図に示すように、遊技球P2,P3がV入賞球保持部272の回転方向と反対側のはずれ球保持部273E,273Dに連続して保持された場合や、V入賞球保持部272の隣のはずれ球保持部273Aに遊技球P2(P3)が保持されない場合にあっては、遊技球P1がはずれ球保持部273B〜273Eに保持された遊技球によりはずれ球保持部273B〜273Eへの進入が阻害されて滞留した後にV入賞球保持部272へ進入されることはないので、V入賞率は上昇しない。

また、はずれ球保持部273A〜273Eのいずれかに1個の遊技球が保持される場合でも、はずれ球保持部273Aに保持された場合のV入賞率は中間の約33.3%になる一方、はずれ球保持部273A〜273Eのいずれか2つに2個の遊技球が保持される場合でも、組合せによってはV入賞率は最低の約16.7%になる。また、はずれ球保持部273A〜273Eのうち隣り合うはずれ球保持部273A〜273Eに2個の遊技球が連続して保持される場合でも、V入賞球保持部272からはずれ球保持部273Aを跨いで連続していたり、V入賞球保持部272の回転方向の反対側であるはずれ球保持部273E,273Dに連続して保持されている場合は、V入賞率は最低の約16.7%になる。

そして、1個目の遊技球P1が回転体208に誘導され、V入賞口283に進入またははずれ球保持部273A〜273Eに保持された後、演出制御用CPU120は、上部可動体500を第2進出位置から第2原点位置まで移動させるとともに、第2可動部402を非展開位置まで移動させた後、CPU103は、回転体208に誘導された全ての遊技球が排出された時点で、下部可動体400の第1可動部401を第1進出位置から第1原点位置まで移動させる。

次に、パチンコ遊技機1における遊技の進行を概略的に説明する。

図1に示すように、パチンコ遊技機1では、遊技領域10に設けられた通過ゲート6Aを通過した遊技球がゲートスイッチ21によって検出されたことといった、普通図柄表示器20にて普通図柄の変動表示を実行するための普図始動条件が成立した後に、例えば前回の普図の変動表示が終了したことといった、普通図柄の変動表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普通図柄表示器20による普図の変動表示が開始される。

この普図の変動表示では、普通図柄の変動を開始させた後、普図変動時間となる所定時間が経過すると、普通図柄の変動表示結果となる確定普通図柄を停止表示(導出表示)する。このとき、確定普通図柄として、例えば「7」を示す数字といった、特定の普通図柄(普図当り図柄)が停止表示されれば、普通図柄の変動表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として、例えば「7」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の変動表示結果が「普図はずれ」となる。普通図柄の変動表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球装置6Bを構成する始動入賞口扉(図示略)が開放され、所定時間が経過すると始動入賞口扉が閉鎖される。

普通可変入賞球装置6Bに形成された始動入賞口を通過(進入)した遊技球が始動口スイッチ22によって検出されたことなどにより特図始動条件が成立した後に、例えば特図の変動表示が実行されていないことや、大当り遊技状態でないこと等により特図開始条件が成立したことに基づいて、特別図柄表示器4による特図の変動表示が開始される。

特別図柄表示器4による特図の変動表示では、特別図柄の変動表示を開始させた後、特図変動時間としての変動表示時間が経過すると、特別図柄の変動表示結果となる確定特別図柄(変動表示結果)を導出表示する。このとき、確定特別図柄として特定の特別図柄(大当り図柄)が停止表示されれば、特定表示結果としての「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄(小当り図柄)が停止表示されれば、所定表示結果としての「小当り」となる。尚、本実施例では、特別図柄の変動表示結果として「大当り」と「小当り」のみを設ける形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、特別図柄の変動表示結果としては、「大当り」や「小当り」とは異なる「はずれ」を設けてもよい。

特図の変動表示での変動表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウンド(「ラウンド遊技」ともいう)を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御される。特図の変動表示での変動表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊技状態とは異なる特殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。

本実施例におけるパチンコ遊技機1では、一例として、「7」の数字を示す特別図柄を大当り図柄とし、「2」、「4」の数字を示す特別図柄を小当り図柄としている。

特図の変動表示における確定特別図柄として大当り図柄が停止表示されて特定表示結果としての「大当り」となった後、大当り遊技状態において、第1特別可変入賞球装置7Aの第1大入賞口扉が、所定の上限時間(例えば29秒間)が経過するまでの期間あるいは所定個数(例えば8個)の入賞球が発生するまでの期間にて、第1大入賞口を開放状態とする。これにより、第1特別可変入賞球装置7Aを遊技者にとって有利な第1状態(開放状態)とするラウンドが実行される。

第1大入賞口の開放サイクルであるラウンドは、その実行回数が所定の上限回数(例えば「15」や「16」)に達するまで、繰返し実行可能となっている。尚、ラウンドの実行回数が上限回数に達する前であっても、所定条件の成立(例えば第1大入賞口に遊技球

が入賞しなかったことなど)により、ラウンドの実行が終了するようにしてもよい。

また、特図の変動表示における確定特別図柄として小当り図柄が停止表示されて特定表示結果としての「小当り」となった後、小当り遊技状態において、第2特別可変入賞球装置7Bの第2大入賞口扉701が、所定の上限時間(例えば5秒間)が経過するまでの期間あるいは所定個数(例えば8個)の入賞球が発生するまでの期間にて、第2大入賞口702を開放状態とする。これにより、第2特別可変入賞球装置7Bは遊技者にとって有利な第1状態(開放状態)となる。

尚、本実施例では、小当り遊技状態において第2大入賞口扉701が所定の上限時間(例えば5秒間)が経過するまで1回開放するように設定されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、小当り遊技状態において第2大入賞口扉701を複数回開放するようにしてもよい。

小当り遊技状態において、第2大入賞口702(図6参照)に進入した遊技球が第2特別可変入賞球装置7B内に設けられた第3カウントスイッチ24Bを通過すると、該遊技球の第3カウントスイッチ24Bの通過に基づく「大当り」となる(V入賞大当り)。つまり、CPU103は、該遊技球の第3カウントスイッチ24Bの通過を検出したことに基づき、遊技状態を大当り遊技状態に制御する。一方、小当り遊技状態において第2大入賞口702に入賞した遊技球が第2特別可変入賞球装置7B内に設けられた第4カウントスイッチ24Cを通過した場合は、「大当り」とはならない。つまり、CPU103は、該遊技球の第4カウントスイッチ24Cの通過を検出したことに基づき、遊技状態を大当り遊技状態には制御しない。

そして、遊技球の第3カウントスイッチ24Bの通過に基づいて大当り遊技状態に制御されると、第1特別可変入賞球装置7Aの第1大入賞口扉が、所定の上限時間(例えば29秒間)が経過するまでの期間あるいは所定個数(例えば8個)の入賞が発生するまでの期間にて、第1大入賞口を開放状態とする。これにより、第1特別可変入賞球装置7Aを遊技者にとって有利な第1状態(開放状態)とするラウンド遊技が実行される。尚、本実施例では、遊技球の第3カウントスイッチ24Bの通過に基づいて大当り遊技状態に制御されると、第1特別可変入賞球装置7Aが第1状態(開放状態)に制御されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、第2特別可変入賞球装置7Bが第1状態(開放状態)に制御されるようにしてもよい。

本実施例における大当り遊技状態の終了後は、所定の変動回数の範囲(例えば、2回や5回)において時間短縮制御(時短制御)が行われる時短状態に制御される。時短制御が行われることにより、特図の変動表示における変動表示時間(特図変動時間)は、通常状態に比べて短縮される。通常状態とは、大当り遊技状態等の特定遊技状態などとは異なる通常遊技状態であり、パチンコ遊技機1の初期設定状態(例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に初期化処理を実行した状態)と同一の制御が行われる。時短制御は、大当り遊技状態の終了後に所定回数(例えば、2回や5回)の特図の変動表示が実行されることと、変動表示結果が「大当り」となること、小当り遊技状態において遊技球が第3カウントスイッチ24Bを通過すること、のうちいずれかの条件が先に成立したときに終了すればよい。

時短制御が行われるときには、特別図柄表示器4による特図の変動表示における変動時間(特図変動時間)を通常状態のときよりも短くする制御や、普通図柄表示器20による普図の変動表示の変動時間(普図変動時間)を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図の変動表示での変動表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる制御、変動表示結果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置

6Bにおける始動入賞口扉の開放を行う開放時間を通常状態のときよりも長くする制御、その開放回数を通常状態のときよりも増加させる制御といった、遊技球が始動入賞口を通過(進入)しやすくして特図始動条件が成立する可能性を高めることで遊技者にとって有利となる制御が行われる。このように、時短制御に伴い始動入賞口に遊技球が進入しやすくして遊技者にとって有利となる制御は、高開放制御ともいう。高開放制御としては、これらの制御のいずれか1つが行われるようにしてもよいし、複数の制御(全てを含む)が組合せられて行われるようにしてもよい。

高開放制御が行われることにより、始動入賞口は、高開放制御が行われていないときよりも開放状態となる頻度が高められる。これにより、特別図柄表示器4における特図を用いた特図ゲームを実行するための特図始動条件が成立しやすくなり、特図の変動表示が頻繁に実行可能となることで、次に変動表示結果が「大当り」または「小当り」となるまでの時間が短縮される。高開放制御が実行可能となる期間は、高開放制御期間ともいい、この期間は、時短制御が行われる期間と同一であればよい。時短制御と高開放制御がともに行われる遊技状態は、時短状態あるいは高ベース状態ともいう。

パチンコ遊技機1には、例えば図2に示すような主基板11、演出制御基板12、音声制御基板13、LED制御基板14といった、各種の制御基板が搭載されている。また、パチンコ遊技機1には、主基板11と演出制御基板12との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板15なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機1における遊技盤2などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、インタフェース基板などといった、各種の基板が配置されている。

主基板11は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するための各種回路が搭載されている。主基板11は、主として、普図ゲームや特図ゲームにおいて用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、演出制御基板12などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主基板11は、特別図柄表示器4を構成する各LED(例えばセグメントLED)などの点灯/消灯制御を行って特図の変動表示を制御することや、普通図柄表示器20の点灯/消灯/発色制御などを行って普通図柄表示器20による普通図柄の変動表示を制御することといった、所定の表示図柄の変動表示を制御する機能も備えている。

主基板11には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ100や、遊技球検出用の各種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ100に伝送するスイッチ回路110、遊技制御用マイクロコンピュータ100からの駆動信号を第1ソレノイド81〜第6ソレノイド86、回転体用モータ90、第1可動部用モータ91に伝送する出力回路111などが搭載されている。

図2に示すように、主基板11には、ゲートスイッチ21、始動口スイッチ22、第1カウントスイッチ23、第2カウントスイッチ24A、第3カウントスイッチ24B、第4カウントスイッチ24C、第5カウントスイッチ24Dや、第1可動部原点位置センサ92、第1可動部進出位置センサ93からの検出信号を伝送する配線が接続されている。また、主基板11には、特別図柄表示器4、普通図柄表示器20、普図保留表示器25などの表示制御を行うための指令信号を伝送する配線が接続されている。また、主基板11には、特別図柄表示器4、普通図柄表示器20、普図保留表示器25などの表示制御を行うための指令信号を伝送する配線が接続されている。

主基板11から演出制御基板12に向けて伝送される制御信号は、中継基板15によっ

て中継される。中継基板15を介して主基板11から演出制御基板12に対して伝送される制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制御コマンドには、例えば演出表示装置5における画像表示動作を制御するために用いられる表示制御コマンドや、スピーカ8L、8Rからの音声出力を制御するために用いられる音声制御コマンド、演出用LED9や装飾用LEDの点灯動作などを制御するために用いられるLED制御コマンドが含まれている。

図27(A)は、本実施例で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。演出制御コマンドは、例えば2バイト構成であり、1バイト目はMODE(コマンドの分類)を示し、2バイト目はEXT(コマンドの種類)を表す。MODEデータの先頭ビット(ビット7)は必ず「1」とされ、EXTデータの先頭ビットは「0」とされる。尚、図27(A)に示されたコマンド形態は一例であって、他のコマンド形態を用いてもよい。また、この例では、制御コマンドが2つの制御信号で構成されることになるが、制御コマンドを構成する制御信号数は、1であってもよいし、3以上の複数であってもよい。

図27(A)に示す例において、コマンド8000Hは、普通図柄表示器20における普図を用いた普図ゲームにおける変動開始を指定する普図変動開始コマンドである。コマンド81XXHは、普図ゲームにおける普通図柄の変動表示に対応して演出表示装置5における「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア5L,5C,5Rで変動表示される演出図柄などの変動パターン(変動時間)を指定する普図変動パターン指定コマンドである。ここで、XXHは不特定の16進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じて任意に設定される値であればよい。尚、普図変動パターン指定コマンドでは、指定する変動パターンなどに応じて、異なるEXTデータが設定される。

コマンド82XXHは、普図変動表示結果指定コマンドであり、普通図柄や演出図柄などの変動表示結果を指定する演出制御コマンドである。普図変動表示結果指定コマンドでは、例えば図27(B)に示すように、普通図柄や演出図柄の変動表示結果が「はずれ」であるか「当り(普図当り)」であるかの決定結果(事前決定結果)に応じて異なるEXTデータが設定される。

普図変動表示結果指定コマンドでは、例えば図27(B)に示すように、コマンド8200Hは、普通図柄や演出図柄の変動表示結果が「はずれ」となる旨の事前決定結果を示す第1変動表示結果指定コマンドである。コマンド8201Hは、普通図柄や演出図柄の変動表示結果が「当り(普図当り)」となる旨の事前決定結果を示す第1変動表示結果指定コマンドである。

コマンド8300Hは、特別図柄表示器4における特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を指定する特図変動開始コマンドである。コマンド84XXHは、特図ゲームにおける特別図柄の変動表示に対応する変動パターン(変動時間)を指定する特図変動パターン指定コマンドである。ここで、尚、特図変動パターン指定コマンドでは、指定する変動パターンなどに応じて、異なるEXTデータが設定される。

コマンド85XXHは、特図変動表示結果指定コマンドであり、特別図柄の変動表示結果を指定する演出制御コマンドである。特図変動表示結果指定コマンドでは、例えば図27(C)に示すように、特別図柄の変動表示結果が「はずれ」であるか「大当り」であるか「小当り」であるか、特図変動表示結果が「大当り」となる場合の大当り種別や、特図変動表示結果が「小当り」となる場合の小当り種別を複数種類のいずれとするかの決定結果(大当り種別決定結果)に応じて、異なるEXTデータが設定される。

特図変動表示結果指定コマンドでは、例えば図27(C)に示すように、コマンド8500Hは、特別図柄の変動表示結果が「小当り」で小当り種別が「小当りA」となる旨の事前決定結果及び小当り種別決定結果を通知する第3変動表示結果指定コマンドである。コマンド8501Hは、特別図柄の変動表示結果が「小当り」で小当り種別が「小当りB」となる旨の事前決定結果及び小当り種別決定結果を通知する第4変動表示結果指定コマンドである。コマンド8502Hは、変特別図柄の変動表示結果が「大当り」で大当り種別が「大当りC」となる旨の事前決定結果及び大当り種別決定結果を通知する第5変動表示結果指定コマンドである。コマンド8F00Hは、演出表示装置5における「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア5L,5C,5Rで演出図柄の変動停止(確定)を指定する図柄確定コマンドである。

コマンド9000Hは、パチンコ遊技機1に対する電力供給が開始されたときにクリアスイッチの操作によりバックアップRAMに保存されていたデータがクリアされた場合に送信される電源投入指定コマンドである。尚、電源断投入指定コマンドを受信した演出制御基板12は、演出表示装置5に電源が投入されたことを示す電源投入画面を表示する。

コマンド9100Hは、バックアップRAMにデータが保存されている場合にパチンコ遊技機1に対する電力供給が再開されたとき(不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合)に送信される電源断復旧指定コマンドである。尚、電源断復旧指定コマンドを受信した演出制御基板12は、演出表示装置5に電源断復旧中であることを示す電源断復旧中画面を表示する。

コマンド9200Hは、下部可動体400の第1可動部401が第1原点位置に到達したことを指定する第1可動部原点位置到達指定コマンドであり、コマンド9300Hは、下部可動体400の第1可動部401が第1進出位置に到達したことを指定する第1可動部進出位置到達指定コマンドである。

コマンド95XXHは、パチンコ遊技機1における現在の遊技状態を指定する遊技状態指定コマンドである。遊技状態指定コマンドでは、例えばパチンコ遊技機1における現在の遊技状態に応じて、異なるEXTデータが設定される。具体的な一例として、コマンド9500Hを時短制御が行われない遊技状態(低ベース状態、通常状態)に対応した第1遊技状態指定コマンドとし、コマンド9501Hを時短制御が行われる遊技状態(高ベース状態、時短状態)に対応した第2遊技状態指定コマンドとする。

コマンド96XXHは、パチンコ遊技機1においてエラー(異常)の発生および発生したエラー(異常)の種別を指定するエラー(異常)指定コマンドである。エラー(異常)指定コマンドでは、例えば、各エラー(異常)に対応するEXTデータが設定されることにより、演出制御基板12側において、いずれのエラー(異常)の発生が判定されたのかを特定することができ、特定したエラー(異常)の発生が後述するエラー報知処理(図42参照)によって報知される。

コマンドA0XXHは、大当り遊技状態または小当り遊技状態の開始を示す演出画像の表示を指定する当り開始指定コマンド(「ファンファーレコマンド」ともいう)である。コマンドA1XXHは、大当り遊技状態または小当り遊技状態において、大入賞口が開放状態となっている期間であることを通知する大入賞口開放中通知コマンドである。コマンドA2XXHは、大当り遊技状態または小当り遊技状態において、大入賞口が開放状態から閉鎖状態に変化した期間であることを通知する大入賞口開放後通知コマンドである。コマンドA3XXHは、大当り遊技状態または小当り遊技状態の終了時における演出画像の表示を指定する当り終了指定コマンドである。

当り開始指定コマンドや当り終了指定コマンドでは、例えば普図変動表示結果指定コマンドや特図変動表示結果指定コマンドと同様のEXTデータが設定されることなどにより、事前決定結果や小当り種別決定結果、大当り種別決定結果に応じて異なるEXTデータが設定されてもよい。あるいは、当り開始指定コマンドや当り終了指定コマンドでは、事前決定結果や小当り種別決定結果、大当り種別決定結果と設定されるEXTデータとの対応関係を、普図変動表示結果指定コマンドや特図変動表示結果指定コマンドにおける対応関係とは異ならせるようにしてもよい。大入賞口開放中通知コマンドや大入賞口開放後通知コマンドでは、大当り遊技状態におけるラウンドの実行回数(例えば「1」〜「16」)や、小当り遊技状態における開放回数(例えば「1」)に対応して、異なるEXTデータが設定される。

コマンドB100Hは、通過ゲート6Aを通過(進入)した遊技球がゲートスイッチ21により検出されたことに基づき、普通図柄表示器20における普通図柄を用いた普図ゲームを実行するための普図始動条件が成立したことを通知するゲート通過指定コマンドである。コマンドB101Hは、普通可変入賞球装置6Bが形成する始動入賞口を通過(進入)した遊技球が始動口スイッチ22により検出されて始動入賞が発生したことに基づき、特別図柄表示器4における特図を用いた特図ゲームを実行するための特図始動条件が成立したことを通知する始動口入賞通知コマンドである。

コマンドC1XXHは、保留記憶表示エリア5Dなどにて普図保留記憶数を特定可能に表示するために、普図保留記憶数を通知する普図保留記憶数通知コマンドである。普図保留記憶数通知コマンドは、例えば通過ゲート6Aを遊技球が通過(進入)して普図始動条件が成立したことに基づいて、ゲート通過指定コマンドが送信されるときに、主基板11から演出制御基板12に対して送信される。また、普図保留記憶数通知コマンドは、開始条件が成立したとき(保留記憶数が減少したとき)に、普図ゲームの実行が開始されることなどに対応して送信されるようにしてもよい。

コマンドD100は、V入賞が発生したこと、つまり、遊技球が第3カウントスイッチ24Bを通過したことで第3カウントスイッチ24Bがオンとなったことを通知するV入賞通知指定コマンドである。

コマンドE1XXは、第2大入賞口702の開放パターンを通知する第2大入賞口開放パターン通知コマンドである。コマンドE100Hは、後述する開放パターンAに基づく開放制御を行うことを通知する第2大入賞口開放パターン通知コマンドであり、コマンドE101Hは、後述する開放パターンBに基づく開放制御を行うことを通知する第2大入賞口開放パターン通知コマンドである。コマンドF101は、第2大入賞口702への遊技球の入賞を通知する第2大入賞口入賞通知コマンドである。

図2に示すように、主基板11に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ100は、例えば1チップのマイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するROM(Read Only Memory)101と、遊技制御用のワークエリアを提供するRAM(Random Access Memory)102と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うCPU(Central Processing Unit)103と、CPU103とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路104と、I/O(Input/Output port)105とを備えて構成される。

一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ100では、CPU103がROM101から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するための処理が実行される。このときには、CPU103がROM101から固定データを読み出す固定データ読出動作や、CPU103がRAM102に各種の変動

データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、CPU103がRAM102に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、CPU103がI/O105を介して遊技制御用マイクロコンピュータ100の外部から各種信号の入力を受付ける受信動作、CPU103がI/O105を介して遊技制御用マイクロコンピュータ100の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。

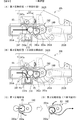

図28は、主基板11の側においてカウントされる乱数値を例示する説明図である。図28に示すように、この実施例では、主基板11の側において、普図表示結果判定用の乱数値MR1の他、普図変動パターン判定用の乱数値MR2、特図表示結果判定用の乱数値MR3、当り(大当り及び小当り)種別判定用の乱数値MR4、特図変動パターン判定用の乱数値MR5、第2大入賞口開放パターン判定用の乱数値MR6のそれぞれを示す数値データが、カウント可能に制御される。尚、遊技効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。これらの乱数値MR1〜MR6は、CPU103にて、異なるランダムカウンタを用いて、ソフトウェアによる更新によってカウントするようにしてもよいし、乱数回路104によって更新されてもよい。乱数回路104は、遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されるものであってもよいし、遊技制御用マイクロコンピュータ100とは異なる乱数回路チップとして構成されるものであってもよい。こうした遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。

図29(A)は、本実施例における普図変動パターンを示している。本実施例では、普通図柄の変動表示結果が「はずれ」となる場合のうち、演出図柄の変動表示態様が「非リーチ」である場合と「リーチ」である場合のそれぞれに対応して、また、普通図柄の変動表示結果が「当り」となる場合などに対応して、複数の変動パターンが予め用意されている。尚、普通図柄の変動表示結果が「はずれ」で演出図柄の変動表示態様が「非リーチ」である場合に対応した変動パターンは、非リーチ変動パターン(「非リーチはずれ変動パターン」ともいう)と称され、普通図柄の変動表示結果が「はずれ」で演出図柄の変動表示態様が「リーチ」である場合に対応した変動パターンは、リーチ変動パターン(「リーチはずれ変動パターン」ともいう)と称される。また、非リーチ変動パターンとリーチ変動パターンは、普通図柄の変動表示結果が「はずれ」となる場合に対応したはずれ変動パターンに含まれる。普通図柄の変動表示結果が「当り」である場合に対応した変動パターンは、当り変動パターンと称される。

当り変動パターンやリーチ変動パターンには、ノーマルリーチのリーチ演出が実行されるノーマルリーチ変動パターンと、スーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パターンとがある。尚、本実施例では、ノーマルリーチ変動パターンとスーパーリーチ変動パターンとを各1種類のみしか設けていないが、本発明はこれに限定されるものではなく、ノーマルリーチα、ノーマルリーチβ、…やスーパーリーチα、スーパーリーチβ、・・・のように、複数のノーマルリーチ変動パターンや複数のスーパーリーチ変動パターンを設けても良い。

図29(A)に示すように、本実施例におけるノーマルリーチのリーチ演出が実行されるノーマルリーチ変動パターンの普図変動時間については、スーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パターンよりも短く設定されている。

尚、本実施例では、スーパーリーチ、ノーマルリーチ、非リーチの順に普通図柄の変動表示結果が「当り」となる当り期待度が高くなるように設定されているため、ノーマルリーチ変動パターン及びスーパーリーチ変動パターンにおいては変動時間が長いほど当り期待度が高くなっている。

図29(B)は、本実施例における特図変動パターンを示している。本実施例では、特

別図柄の変動表示結果が「大当り」となる場合と「小当り」となる場合とに対応して、複数の変動パターンが予め用意されている。尚、特図柄の変動表示結果が「大当り」である場合に対応した変動パターンは、大当り変動パターンと称され、特図柄の変動表示結果が「小当り」である場合に対応した変動パターンは、小当り変動パターンと称される。尚、本実施例では、特図変動パターンとして、大当り変動パターンと小当り変動パターンとを各1種類のみ設ける形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、特図変動パターンとして、大当り変動パターンや小当り変動パターンを複数設けてもよい。

遊技制御用マイクロコンピュータ100では、CPU103がROM101から読み出したプログラムを実行し、RAM102をワークエリアとして用いることで、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するための各種の処理が実行される。また、CPU103は、乱数生成プログラムを実行することで、主基板11の側において用いられる各種の乱数の全てを生成可能とされている。

遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるROM101には、ゲーム制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種のテーブルデータなどが記憶されている。例えば、ROM101には、CPU103が各種の判定や決定を行うために用意された、図30などに示す複数の判定テーブルを構成するテーブルデータが記憶されている。また、ROM101には、CPU103が主基板11から各種の制御信号を出力させるために用いられる複数の制御パターンテーブルを構成するテーブルデータや、特別図柄や普通図柄などの変動表示における各図柄の変動態様となる変動パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルなどが記憶されている。

ROM101が記憶する判定テーブルには、例えば図30(A)に示す普図表示結果判定テーブル、図30(B)に示す特図表示結果判定テーブル、図31(A)に示す大当り種別判定テーブル、図31(B)に示す小当り種別判定テーブルの他、当り普図変動パターン判定テーブル(図示略)、はずれ普図変動パターン判定テーブル(図示略)、大当り特図変動パターン判定テーブル(図示略)、小当り特図変動パターン判定テーブル(図示略)などが含まれている。

図30(A)は、普図表示結果判定テーブルを示す説明図である。普図表示結果判定テーブルとは、ROM101に記憶されているデータの集まりであって、MR1と比較される当り判定値が設定されているテーブルである。普図表示結果判定テーブルは、遊技状態が通常状態(低ベース状態)である場合と、遊技状態が時短状態(高ベース状態)である場合とについて、当りとする判定値と、はずれとする判定値が設定されている。

図30(A)に示すように、遊技状態が通常状態(低ベース状態)である場合は、普図変動表示結果が約2%(約1/50)の割合で当りとなり、約98%(約49/50)の割合ではずれとなるように判定値が割り当てられている。また、遊技状体が時短状態(高ベース状態)である場合は、普図変動表示結果が約98%(約49/50)の割合で当りとなり、約2%(約1/50)の割合ではずれとなるように判定値が割り当てられている。

つまり、CPU103は、MR1の値が図30(A)に示す当りに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、普通図柄に関して当り(普図当り)とすることを決定する。また、MR1が図30(A)に示すはずれに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、普通図柄に関してはずれとすることを決定する。尚、図30(A)に示す「確率」は、当りになる確率(割合)並びにはずれになる確率(割合)を示す。また、当りにするか否か決定するということは、始動入賞口扉用となる第1ソレノイド81によって始動入賞口扉の開放を行うか否か決定するということであるが、普通図柄表示器20における停止図柄

を当り図柄にするか否か決定するということでもある。また、はずれにするか否か決定するということは、普通図柄表示器20における停止図柄をはずれ図柄にするか否かを決定するということでもある。

図30(B)は、特図表示結果判定テーブルを示す説明図である。特図表示結果判定テーブルとは、ROM101に記憶されているデータの集まりであって、MR3と比較される大当り判定値が設定されているテーブルである。特図表示結果判定テーブルには、特図変動表示結果を大当りとする判定値と、小当りとする判定値が設定されている。

図30(B)に示すように、特図表示結果判定テーブルにおいては、遊技状態にかかわらず、常に一定の割合で特図変動表示結果を大当りと小当りとから決定するように判定値が設定されている。具体的には、特図表示結果判定テーブルにおいては、特図変動表示結果が約1/320の割合(確率)で大当りとなり、約319/320の割合(確率)で小当りとなるように判定値が割り当てられている。

つまり、CPU103は、MR3の値が図30(B)に示す大当りに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り(大当りAまたは大当りB)とすることを決定する。また、MR3が図30(B)に示す小当りに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当り(小当りAまたは小当りB)とすることを決定する。尚、図30(B)に示す「確率」は、大当りになる確率(割合)並びに小当りになる確率(割合)を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態に制御するか否か決定するということであるが、特別図柄表示器4における停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。また、小当りにするか否か決定するということは、小当り遊技状態に制御するか否か決定するということであるが、特別図柄表示器4における停止図柄を小当り図柄にするか否か決定するということでもある。

図31(A)は、ROM101に記憶されている大当り種別判定テーブルを示す説明図である。大当り種別判定テーブルは、特図変動表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、当り種別判定用の乱数(MR4)に基づいて、大当りの種別を大当りCに決定するために参照されるテーブルである。つまり、特別図柄の変動表示が行われるときに発生する大当りとしては、大当りAから大当りCまでの3種類の大当り種別のうち大当りCのみであるが、本発明はこれに限定されるものではなく、大当りCとは異なる大当り種別(例えば、大当りD、大当りE)を更に設け、これら複数の大当り種別のうちから大当り種別を決定するようにしてもよい。

図31(B)は、ROM101に記憶されている小当り種別判定テーブルを示す説明図である。小当り種別判定テーブルは、特図変動表示結果を小当り図柄にする旨の判定がなされたときに、当り種別判定用の乱数(MR4)に基づいて、小当りの種別を小当りAまたは小当りBに決定するために参照されるテーブルである。尚、本実施例における小当り種別判定テーブルにおいては、当り種別判定用の乱数(MR4)の取り得る範囲0〜299のうち、0〜149までが小当りA、150〜299までが小当りBに割り当てられている。つまり、特図変動表示結果として小当りとすることが決定された場合は、小当り種別としてそれぞれ50%の割合で小当りAと小当りBとが決定されるようになっている。

尚、図31(B)及び図31(C)に示すように、小当りAと小当りBは、いずれも小当り遊技状態において第2大入賞口702を同回数、かつ、同期間(本実施例では、1回、5秒間開放)開放する小当り種別であるが、小当りAの小当り遊技中に遊技球が第3カウントスイッチ24Bを通過した場合、すなわち、V入賞大当りが発生した場合は、大当り種別が大当りAの大当り遊技が実行されるようになっており、小当りBの小当り遊技中に遊技球が第3カウントスイッチ24Bを通過した場合、すなわち、V入賞大当りが発生

した場合は、大当り種別が大当りBの大当り遊技が実行されるようになっている。つまり、これら大当りA及び大当りBは、始動入賞時に抽出される当り種別判定用の乱数値MR4によって決定される大当り種別ではなく、小当りAと小当りBのいずれの小当り遊技中に遊技球が第3カウントスイッチ24Bを通過したかによって決定される大当り種別である。

ここで、本実施例における大当り種別について、図31(D)を用いて説明すると、本実施例では、大当り種別として、大当り遊技状態の終了後において時短制御が実行される大当りA、大当りB、大当りCが設定されている。

これら大当りA〜大当りCのうち、大当りAは、第1大入賞口を遊技者にとって有利な第2状態に変化させるラウンドが15回(いわゆる15ラウンド)、繰返し実行される大当りである。また、大当りAの大当り遊技状態の終了後は、該大当りAの発生の契機となる小当りが発生したときの遊技状態において時短制御が行われていなければ、2回の特図ゲームが終了するまで、または2回の特図ゲームに基づいて大当り(V入賞大当りまたは特図変動表示結果の大当り)が発生するまで時短制御が実行され、該大当りAの発生の契機となる小当りが発生したときの遊技状態において時短制御が行われていれば、5回の特図ゲームが終了するまで、または5回の特図ゲームに基づいて大当り(V入賞大当りまたは特図変動表示結果の大当り)が発生するまで時短制御が実行される。

大当りBは、第1大入賞口を遊技者にとって有利な第2状態に変化させるラウンドが15回(いわゆる15ラウンド)、繰返し実行される大当りである。また、大当りBの大当り遊技状態の終了後は、該大当りBの発生の契機となる小当りが発生したときの遊技状態において時短制御が行われているか否かにかかわらず、5回の特図ゲームが終了するまで、または5回の特図ゲームに基づいて大当り(V入賞大当りまたは特図変動表示結果の大当り)が発生するまで時短制御が実行される。

大当りCは、第1大入賞口を遊技者にとって有利な第2状態に変化させるラウンドが16回(いわゆる16ラウンド)、繰返し実行される大当りである。また、大当りCの大当り遊技状態の終了後は、大当りCに制御される前の遊技状態において時短制御が行われているか否かにかかわらず、5回の特図ゲームが終了するまで、または5回の特図ゲームに基づいて大当り(V入賞大当りまたは特図変動表示結果の大当り)が発生するまで時短制御が実行される。

つまり、本実施例では、時短制御が行われているときにV入賞または特別図柄の変動表示により大当りが発生した場合は、時短制御が行われていないときに大当りが発生した場合よりも高い割合で、大当り遊技終了後に5回の特図ゲームが終了するまで、または5回の特図ゲームに基づいて大当り(V入賞大当りまたは特図変動表示結果の大当り)が発生するまで時短制御が実行されるとともに、時短制御が行われていないときにV入賞または特別図柄の変動表示により大当りが発生した場合よりも低い割合で、大当り遊技終了後に2回の特図ゲームが終了するまで、または2回の特図ゲームに基づいて大当り(V入賞大当りまたは特図変動表示結果の大当り)が発生するまで時短制御が実行されるようになっている。

尚、時短状態においては、「普図当り」となる確率が上昇することで通常状態よりも頻繁に始動入賞口扉の開放が実行され、始動入賞口に遊技球が入賞し易くなる。そして、特別図柄の変動表示結果として小当りが発生しやすくなる。また、大当り遊技終了後に5回の特図ゲームが終了するまで、または5回の特図ゲームに基づいて大当りが発生するまで時短制御が実行される場合は、大当り遊技終了後に2回の特図ゲームが終了するまで、または2回の特図ゲームに基づいて大当りが発生するまで時短制御が実行される場合よりも

、小当りに基づきV入賞が発生する機会及び特図変動表示結果として大当りが発生する機会が増加するので、時短制御が行われている間に新たな大当りが発生しやすくなる。

また、本実施例では、大当りが発生した場合は、大当り遊技終了後に2回または5回の特図ゲームが終了するまで、または、2回または5回の特図ゲームに基づいて大当りが発生するまで時短制御が実行される形態(大当り遊技終了後に時短制御が実行される特図ゲーム回数が最大2回または最大5回である形態)を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、大当り遊技終了後に時短制御が実行される特図ゲーム回数はこれら最大2回や最大5回以外の回数であってもよいし、また、大当り遊技終了後に時短制御が実行されない場合を設けてもよい。

また、ROM101には、普図変動パターン判定用の乱数値MR2に基づいて普図変動パターンを決定するための普図変動パターン判定テーブルも記憶されており、普図変動パターンを、事前決定結果に応じて前述した複数種類のうちのいずれかの普図変動パターンに決定する。

具体的には、普図変動パターン判定テーブルとしては、普図変動表示結果を「当り」にすることが事前決定されたときに使用される当り用普図変動パターン判定テーブルと、普図変動表示結果を「はずれ」にすることが事前決定されたときに使用されるはずれ用普図変動パターン判定テーブルとが予め用意されている。

当り用普図変動パターン判定テーブルには、通常状態(低ベース状態)である場合に使用される当り用普図変動パターン判定テーブルAと、時短状態(高ベース状態)である場合に使用される当り用普図変動パターン判定テーブルBとが予め用意されている。

当り用普図変動パターン判定テーブルAにおいては、ノーマルリーチ大当りの変動パターン(PB1−1)、スーパーリーチ大当りの変動パターン(PB1−2)の各普図変動パターンに対して、普図変動パターン判定用の乱数値MR2が取り得る範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている(図29(A)参照)。当り用普図変動パターン判定テーブルBにおいては、時短制御中に対応する短縮の非リーチ当りの変動パターン(PB1−3)に対して普図変動パターン判定用の乱数値MR2が取り得る範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。

また、はずれ用普図変動パターン判定テーブルには、保留記憶数が1個以下である場合に使用されるはずれ用普図変動パターン判定テーブルAと、保留記憶数が2〜4個である場合に使用されるはずれ用普図変動パターン判定テーブルBと、遊技状態が時短制御の実施されている高ベース状態である場合に使用されるはずれ用普図変動パターン判定テーブルCとが予め用意されている。

尚、図29(A)に示すように、遊技状態が通常状態であるときに普図変動表示結果が当りとなる場合は、短縮なしのノーマルリーチ当りの変動パターン(PB1−1)よりも短縮なしのスーパーリーチ当りの変動パターンの方が普図の変動時間が長いため、遊技者は、普図の変動時間が長いことにより普図変動表示結果が当りとなることに期待することができる。一方で、遊技状態が時短状態であるときに普図変動表示結果が当りとなる場合は、短縮なしのノーマルリーチ当りの変動パターン(PB1−1)よりも普図の変動時間が短い短縮有りの変動パターン(PB1−3)のみが実行されるようになっているため、遊技状態が通常状態である場合よりも短時間で普図当りが発生し、始動入賞口扉の開放が頻繁に実行されるようになっている。

はずれ用普図変動パターン判定テーブルAにおいては、短縮なしの非リーチはずれの変

動パターン(PA1−1)、ノーマルリーチはずれの変動パターン(PA2−1)、スーパーリーチはずれの変動パターン(PA2−2)に対して普図変動パターン判定用の乱数値MR2が取り得る範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。また、はずれ用普図変動パターン判定テーブルBにおいては、合計保留記憶数が2〜4個に対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン(PA1−2)、ノーマルリーチはずれの変動パターン(PA2−1)、スーパーリーチはずれの変動パターン(PA2−2)に対して普図変動パターン判定用の乱数値MR2が取り得る範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている。また、はずれ用変動パターン判定テーブルCにおいては、時短制御中に対応する短縮の非リーチはずれの変動パターン(PA1−3)に対して普図変動パターン判定用の乱数値MR2が取り得る範囲のうち所定の乱数値が判定値として割り当てられている(図29(A)参照)。

尚、図29(A)に示すように、短縮なしの非リーチはずれの変動パターン(PA1−1)よりも非リーチはずれの変動パターン(PA1−2)の方が変動時間は短く、さらに、変動パターン(PA1−2)よりも非リーチはずれの変動パターン(PA1−3)の方が変動時間は短い。よって、保留記憶数が増加した場合には、変動時間が短い非リーチはずれの変動パターンが決定されることにより、保留記憶が消化されやすくなって、保留記憶数が上限数である4に達しているときに普図始動条件が成立することで、保留記憶がなされない無駄な遊技球の通過ゲート6Aの通過が発生し難くなるようになるとともに、保留記憶数が減少した場合には、変動時間が長い短縮なしの非リーチはずれの変動パターン(PA1−1)が決定されることによって、変動表示の時間が長くなることにより、変動表示が実行されないことによる遊技の興趣低下を防ぐことができるようになる。

また、ROM101には、特図変動パターン判定用の乱数値MR5に基づいて特図変動パターンを決定するための特図変動パターン判定テーブルも記憶されており、特図変動パターンを、事前決定結果に応じて前述した複数種類のうちのいずれかの変動パターンに決定する。

具体的には、特図変動パターン判定テーブルとしては、特図変動表示結果を「大当り」にすることが事前決定されたときに使用される大当り用特図変動パターン判定テーブルと、特図変動表示結果を「小当り」にすることが事前決定されたときに使用される小当り用特図変動パターン判定テーブルとが予め用意されている。

また、小当り用特図変動パターン判定テーブルにおいては、図29(B)に示す小当りの変動パターン(PC1−1)に対して、特図変動パターン判定用の乱数値MR5が取り得る範囲のうち全ての乱数値が判定値として割り当てられている。尚、本実施における小当りの特図変動パターンとしてはPC1−1のみが設けられているが、本発明はこれに限定されるものではなく、小当りの特図変動パターンとしては2以上の特図変動パターンを設けるようにしても良い。

また、大当り用特図変動パターン判定テーブルにおいては、図29(B)に示す大当りの変動パターン(PD1−1)に対して、特図変動パターン判定用の乱数値MR5が取り得る範囲のうち全ての定の乱数値が判定値として割り当てられている。尚、本実施における大当りの特図変動パターンとしてはPD1−1のみが設けられているが、本発明はこれに限定されるものではなく、大当りの特図変動パターンとしては2以上の特図変動パターンを設けるようにしても良い。

また、ROM101には、第2大入賞口開放パターン判定用の乱数値MR6に基づいて、小当り発生時の第2大入賞口702の開放パターンを決定するための第2大入賞口開放パターン判定テーブルも記憶されており、第2大入賞口開放パターンを、複数のパターン

から小当りが発生した遊技状態に応じて異なる割合で決定する。

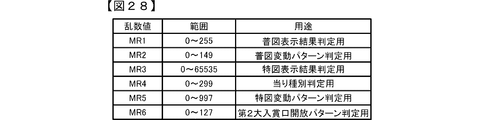

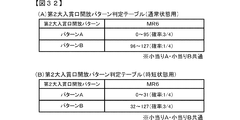

具体的には、図32(A)に示すように第2大入賞口開放パターン判定テーブル(通常状態用)、すなわち、遊技状態が通常状態である場合に小当りが発生した場合においては、第2大入賞口開放パターンとしてのパターンAに対して、第2大入賞口開放パターン判定用の乱数値MR6が取り得る0〜127の範囲のうち、0〜95までが判定値として割り当てられており、第2大入賞口開放パターンとしてのパターンBに対して、第2大入賞口開放パターン判定用の乱数値MR6が取り得る0〜127の範囲のうち、96〜127までが判定値として割り当てられている。つまり、遊技状態が通常状態である場合に小当りが発生した場合においては、第2大入賞口開放パターンは、3/4(75%)の割合でパターンAに決定され、1/4(25%)の割合でパターンBに決定される。

一方、図32(B)に示すように、第2大入賞口開放パターン判定テーブル(時短状態用)、すなわち、遊技状態が時短状態である場合に小当りが発生した場合においては、第2大入賞口開放パターンとしてのパターンAに対して、第2大入賞口開放パターン判定用の乱数値MR6が取り得る0〜127の範囲のうち、0〜31までが判定値として割り当てられており、第2大入賞口開放パターンとしてのパターンBに対して、第2大入賞口開放パターン判定用の乱数値MR6が取り得る0〜127の範囲のうち、32〜127までが判定値として割り当てられている。つまり、遊技状態が時短状態である場合に小当りが発生した場合においては、第2大入賞口開放パターンは、1/4(25%)の割合でパターンAに決定され、3/4(75%)の割合でパターンBに決定される。

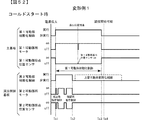

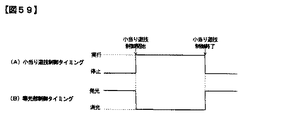

図55に示すように、パターンAは、小当り遊技が開始されたタイミングT0から第1開放待ち時間(例えば、約5秒)が経過したタイミングT2で、第3ソレノイド83の駆動によって第2大入賞口扉701を開放状態とし、開放終了条件(例えば、所定の上限時間(例えば5秒間)が経過するまで、あるいは所定個数(例えば8個)の入賞が発生するまで)が成立したタイミングT4で閉鎖状態とする開放パターンである。一方、図56に示すように、パターンBは、小当り遊技が開始されたタイミングT0から第2開放待ち時間(例えば、約3秒)が経過したタイミングT1で、第3ソレノイド83の駆動によって第2大入賞口702を開放状態とし、開放終了条件(例えば、所定の上限時間(例えば5秒間)が経過するまで、あるいは所定個数(例えば8個)の入賞が発生するまで)が成立した時点で閉鎖状態とする開放パターンである。つまり、パターンBは、パターンAよりも小当りの開始時から早いタイミングで第2大入賞口扉701を開放状態とする開放パターンである。

振分部材242は、パターンA、パターンBのいずれにおいても、小当り遊技が開始されたタイミングT0から所定時間(例えば、約7秒)が経過したタイミングT3で、第5ソレノイド85の駆動によって第1回動状態から第2回動状態に変化し、第2大入賞口702の閉鎖後、第1状態に復帰してから所定時間が経過したタイミングT5で、再度第2回動状態に変化した後、第1回動状態に復帰する。

また、第2大入賞口702に進入した遊技球が、第1誘導経路201において第2カウントスイッチ24Aを通過してから第2誘導経路202Aの第1貯留部227に到達するまでに要する時間は約0.5秒とされている。また、第2大入賞口702に進入した遊技球が、第1誘導経路201において第2カウントスイッチ24Aを通過してから第3誘導経路203Aの第2貯留部247に到達するまでに要する時間は約2秒とされている。

よって、図55に示すパターンAの場合、振分部材242は、第2大入賞口扉701が開放状態となったタイミングT2では第1回動状態(遊技球を2球貯留可能な状態)であるが、開放状態となったタイミングT2から約2秒が経過したタイミングT3で第2回動

状態(遊技球を1球貯留可能な状態)に変化する。よって、第2大入賞口扉701が開放状態となった直後に2個の遊技球が進入した場合でも、2個目に進入した遊技球P2が第2カウントスイッチ24Aを通過してから第3誘導経路203Aの第2貯留部247に到達するまで約2秒かかるため、振分部材242が第2回動状態にあるときに2個目の遊技球P2が第2貯留部247に到達する可能性は極めて低い。つまり、パターンAは、第2貯留部247に2個の遊技球が貯留される可能性は極めて低く、1個の遊技球のみが貯留される可能性が高い開放パターンとされている。

一方、図56に示すパターンBの場合、振分部材242は、第2大入賞口扉701が開放状態となったタイミングT1(T2)では第1回動状態(遊技球を2球貯留可能な状態)であり、開放状態となったタイミングT2から約4秒が経過したタイミングT3で第2回動状態(遊技球を1球貯留可能な状態)に変化する。つまり、第2大入賞口扉701が開放状態となったタイミングT2から第2回動状態に変化するタイミングT3までの期間がパターンAよりも長いため、第2大入賞口扉701が開放状態となった直後に2個目の遊技球P2が進入すれば、振分部材242が第2回動状態にあるときに2個目の遊技球P2が第2貯留部247に到達する可能性が高くなる。つまり、パターンBは、パターンAに比べて第2貯留部247に2個の遊技球が貯留される可能性が極めて高い開放パターンとされている。

また、本実施例では、パターンA、パターンBいずれが実行された場合でも、第2大入賞口扉701の右側に設けられた壁部Hに向けて遊技球が発射されていれば、所定の上限時間である5秒が経過するまでに8個の遊技球が入賞可能とされているが、第2大入賞口702への遊技球の進入状況によっては、必ずしも8個の遊技球が入賞するとは限らない。また、パターンBは、第2大入賞口扉701が開放状態となったタイミングT1から約2秒間の間に少なくとも1個の遊技球が進入すれば、振分部材242が第2回動状態にあるときに第2貯留部247に到達して2個の遊技球が貯留される可能性が極めて高いパターンであるが、第2大入賞口702への遊技球の進入状況によっては、必ずしも2個の遊技球が第2貯留部247に貯留されるものではなく、1個しか貯留されない場合や、1個も貯留されない場合もある。

尚、パターンAとパターンBとは、小当り遊技が開始されたタイミングT0から第2大入賞口扉701が開放状態となるまでの時間が異なるが、その差は約2秒であり、また、開放終了条件も同じであるため、第2大入賞口扉701が開放状態となったときに、開放パターンがパターンA、パターンBのいずれであるかを遊技者が判別することは困難となっている。よって、開放パターンの種別により遊技者が第2貯留部247に貯留される遊技球数を容易に予測することが困難化されているため、第2貯留部247に遊技球が2個貯留されることに対する期待感を持続させることができる。

また、本実施例における第2大入賞口開放パターンとしてのパターンAとパターンBの決定割合は、遊技状態が通常状態であるか時短状態であるかに応じて異なるのであって(図32参照)、小当り種別に応じては異ならないので、遊技者は、開放パターンの種別により、V入賞を契機とした大当り遊技終了後に実行される時短制御回数が最大で2回であるか最大で5回であるのかを判別することが困難となっているため、大当り遊技終了後に実行される時短制御回数が5回となることに対する期待感を持続させることができる。

図2に示す遊技制御用マイクロコンピュータ100が備えるRAM102は、その一部または全部が所定の電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされているバックアップRAMであればよい。すなわち、パチンコ遊技機1に対する電力供給が停止しても、所定期間(バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで)は、RAM102の一部または全部の内容は保存さ

れる。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ(後述する普図プロセスフラグや特図プロセスフラグなど)と未払出賞球数を示すデータとは、バックアップRAMに保存されるようにすればよい。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。

このようなRAM102には、パチンコ遊技機1における遊技の進行などを制御するために用いられる各種のデータを保持する領域として、例えば図33に示すような遊技制御用データ保持エリア150が設けられている。図33に示す遊技制御用データ保持エリア150は、普図保留記憶部151と、遊技制御フラグ設定部152と、遊技制御タイマ設定部153と、遊技制御カウンタ設定部154と、遊技制御バッファ設定部155とを備えている。

普図保留記憶部151は、通過ゲート6Aを遊技球が通過(進入)したものの未だ開始されていない普図ゲーム(普通図柄表示器20における普図を用いた普図ゲーム)の保留データを記憶する。普図保留記憶部151は、一例として、普図保留記憶部151は、通過ゲート6Aへの通過順(遊技球の検出順)に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過(進入)における普図始動条件の成立に基づいてCPU103により乱数回路104等から抽出された普図表示結果判定用の乱数値MR1や普図変動パターン判定用の乱数値MR2を示す数値データなどを保留データとして、その記憶数が所定の上限値(例えば「4」)に達するまで記憶する。こうして普図保留記憶部151に記憶された保留データは、普図を用いた普図ゲームの実行が保留されていることを示し、この普図ゲームにおける変動表示結果(普図変動表示結果)に基づき当りとなるか否かなどを判定可能にする保留情報となる。

遊技制御フラグ設定部152には、パチンコ遊技機1における遊技の進行状況などに応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、遊技制御フラグ設定部152には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。

遊技制御タイマ設定部153には、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するために用いられる各種のタイマが設けられている。例えば、遊技制御タイマ設定部153には、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。

遊技制御カウンタ設定部154には、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するために用いられるカウント値を計数するための複数種類のカウンタが設けられている。例えば、遊技制御カウンタ設定部154には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント値を示すデータが記憶される。ここで、遊技制御カウンタ設定部154には、遊技用乱数の一部または全部をCPU103がソフトウェアにより更新可能にカウントするためのランダムカウンタが設けられてもよい。

遊技制御カウンタ設定部154のランダムカウンタには、乱数回路104で生成されない乱数値、例えば、乱数値MR1〜MR6を示す数値データが、ランダムカウント値として記憶され、CPU103によるソフトウェアの実行に応じて、定期的あるいは不定期に、各乱数値を示す数値データが更新される。CPU103がランダムカウント値を更新するために実行するソフトウェアは、ランダムカウント値を乱数回路104における数値データの更新動作とは別個に更新するためのものであってもよいし、乱数回路104から抽出された数値データの全部又は一部にスクランブル処理や演算処理といった所定の処理を施すことによりランダムカウント値を更新するためのものであってもよい。

遊技制御バッファ設定部155には、パチンコ遊技機1における遊技の進行を制御するために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、遊技制御バッファ設定部155には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示すデータが記憶される。

尚、本実施例における遊技制御用データ保持エリア150は、始動入賞口を遊技球が通過したものの未だ開始されていない特図ゲーム(特別図柄表示器4における特図を用いた特図ゲーム)の保留データを記憶する記憶部を備えていない。つまり、本実施例におけるパチンコ遊技機1においては、特図ゲームの保留データを記憶しないようになっており(特図ゲームの保留データを記憶可能な数が0)、特別図柄の変動表示中や大当り遊技中、小当り遊技中に始動入賞に遊技球が入賞した場合は、新たに特別図柄の変動表示が実行されないようになっている。このため、時短状態に制御されている場合は、遊技状態や大当り種別に応じて設定された時短回数(2回または5回)よりも多い回数に亘って特別図柄の変動表示が行われることによって、特図変動表示結果が大当りとなることや小当りとなった後にV入賞が発生する確率が過度に高まってしまうことが防止されている。

図2に示すように、演出制御基板12には、プログラムに従って制御動作を行う演出制御用CPU120と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するROM121と、演出制御用CPU120のワークエリアを提供するRAM122と、演出表示装置5における表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部123と、演出制御用CPU120とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路124と、I/O125とが搭載されている。

一例として、演出制御基板12では、演出制御用CPU120がROM121から読み出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用CPU120がROM121から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用CPU120がRAM122に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用CPU120がRAM122に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、演出制御用CPU120がI/O125を介して演出制御基板12の外部から各種信号の入力を受付ける受信動作、演出制御用CPU120がI/O125を介して演出制御基板12の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。演出制御用CPU120、ROM121、RAM122は、演出制御基板12に搭載された1チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。

演出制御基板12には、演出表示装置5に対して映像信号を伝送するための配線や、音声制御基板13に対して音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送するための配線、LED制御基板14に対してLEDデータを示す情報信号としての電飾信号を伝送するための配線や、第2可動部原点位置センサ411、上部可動体原点位置センサ511や第2可動部用モータ410、上部可動体用モータ510などの配線が接続されている。尚、演出制御基板12の側においても、主基板11と同様に、例えば、当り(普図当りや大当り)となる可能性を示唆する予告演出等の各種の演出の種別を決定するための乱数値(演出用乱数ともいう)が設定されている。

図2に示す演出制御基板12に搭載されたROM121には、演出制御用のプログラムの他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されている。例えば、ROM121には、演出制御用CPU120が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルを構成するテーブルデータ、各種の演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。

一例として、ROM121には、演出制御用CPU120が各種の演出装置(例えば演出表示装置5やスピーカ8L,8R、演出用LED9及び装飾用LED、下部可動体400の第2可動部402や上部可動体500といった演出用模型など)による演出動作を制御するために使用する演出制御パターンを複数種類格納した演出制御パターンテーブルが記憶されている。演出制御パターンは、パチンコ遊技機1における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その制御内容を示すデータなどから構成されている。演出制御パターンテーブルには、例えば普図変動時演出制御パターンと、予告演出制御パターンと、各種演出制御パターン等が、格納されていればよい。

普図変動時演出制御パターンは、複数種類の普図変動パターンに対応して、普図ゲームにおいて普通図柄の変動が開始されてから普図変動表示結果となる確定普通図柄が導出表示されるまでの期間における、演出図柄の変動表示動作やリーチ演出、再抽選演出などにおける演出表示動作、あるいは、演出図柄の変動表示を伴わない各種の演出表示動作といった、様々な演出動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。予告演出制御パターンは、例えば、予め複数パターンが用意された予告パターンに対応して実行される予告演出となる演出動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。各種演出制御パターンは、パチンコ遊技機1における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その制御内容を示すデータなどから構成されている。

普図変動時演出制御パターンのうちには、例えばリーチ演出を実行する変動パターンごとに、それぞれのリーチ演出における演出態様を異ならせた複数種類のリーチ演出制御パターンが含まれてもよい。

図2に示す演出制御基板12に搭載されたRAM122には、演出動作を制御するために用いられる各種データを保持する領域として、図示しない演出制御用データ保持エリアが設けられている。この演出制御用データ保持エリアは、演出制御フラグ設定部と、演出制御タイマ設定部と、演出制御カウンタ設定部と、演出制御バッファ設定部とを備えている。

演出制御フラグ設定部には、例えば演出表示装置5の画面上における演出画像の表示状態などといった演出動作状態や主基板11から伝送された演出制御コマンド等に応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、演出制御フラグ設定部には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。

演出制御タイマ設定部には、例えば演出表示装置5の画面上における演出画像の表示動作などといった各種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のタイマが設けられている。例えば、演出制御タイマ設定部には、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。演出制御カウンタ設定部には、各種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のカウンタが設けられている。例えば、演出制御カウンタ設定部には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント値を示すデータが記憶される。演出制御バッファ設定部には、各種演出動作の進行を制御するために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、演出制御バッファ設定部には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示すデータが記憶される。

本実施例では、演出制御バッファ設定部の所定領域に、保留記憶表示エリア5Dにて保留記憶表示を行うための通過ゲート通過バッファが設定されている。通過ゲート通過バッファには、普図保留記憶の合計保留記憶数の最大値(例えば「4」)に対応した格納領域(バッファ番号「1」〜「4」に対応した領域)が設けられており、各格納領域に、通過

ゲート6Aの通過の有無を示すデータが記憶されている。尚、これら通過ゲート通過バッファのデータは、ゲート通過指定コマンドの受信や、普図変動開始コマンドの受信に応じて、後述する演出制御プロセス処理内の保留表示更新処理(S72、図43参照)にて更新されるとともに、更新後の通過ゲート通過バッファのデータに基づいて保留記憶表示エリア5Dにおける保留記憶表示が更新される。

具体的には、遊技球が通過ゲート6Aを通過したことに基づいてゲート通過指定コマンドを受信したときには、保留記憶表示エリア5Dにおける保留記憶表示に、丸型の白色表示が新たに追加される一方、新たに普図の変動が開始されたことに基づいて普図変動開始コマンドを受信したときには、保留記憶表示エリア5Dにおける保留記憶表示のうち、最上位(最も先に通過ゲート6Aを通過したことに基づく保留記憶)の丸型の白色表示が消去されて、その他の丸型の白色表示が、所定方向(例えば、左方向)にシフト(移動)するように、保留表示を更新する。

図34は、本実施例におけるパチンコ遊技機1での遊技の進行を示す説明図である。図34に示すように、先ず、遊技球が通過ゲート6Aを通過してゲートスイッチ21によって検出されると、乱数値MR1及び乱数値MR2が抽出され、該抽出された乱数値MR1と普図表示結果判定テーブルを用いて普図変動表示結果を当りとするか否かの抽選が行われる。尚、該普図変動表示結果を当りとするか否かの抽選は、遊技状態が通常状態であれば約1/50の割合で普図変動表示結果を当りに決定され、遊技状態が時短状態であれば約49/50の割合で普図変動表示結果を当りに決定される。また、該普図変動表示結果を当りとするか否かの抽選結果に応じて、抽出された乱数値MR2と普図変動パターン判定テーブル(当り普図変動パターン判定テーブルまたははずれ普図変動パターン判定テーブル)を用いて普図変動パターンが決定される。そして、該決定した普図変動パターンにおいて普通図柄と演出図柄の変動表示が開始される。

普通図柄及び演出図柄の変動表示が終了すると、普図変動表示結果が当りに決定されている場合には、第1ソレノイド81の駆動によって始動入賞口の開放が行われる。尚、普図変動表示結果が当りに決定されている場合には、第1ソレノイド81の駆動による始動入賞口の開放は行われない。

該始動入賞口の開放が行われている状態において、遊技球が始動入賞口に入賞して始動口スイッチ22によって検出されると、乱数値MR3〜乱数値MR6が抽出され、該抽出された乱数値MR3と特図表示結果判定テーブルを用いて特図変動表示結果を大当りとするか小当りとするかの抽選が行われる。尚、該特図変動表示結果を大当りとするか小当りとするかの抽選においては、1/320の割合で特図変動表示結果が大当りに決定され、319/320の割合で特図変動表示結果が小当りに決定される。

また、該特図変動表示結果を大当りとするか小当りとするかの抽選結果に応じて、抽出された乱数値MR4と特図変動パターン判定テーブル(大当り特図変動パターン判定テーブルまたは小当り特図変動パターン判定テーブル)を用いて特図変動パターンが決定される。更に、特図変動表示結果が大当りに決定されている場合には、抽出された乱数値MR5と大当り種別判定テーブルを用いて大当り種別が大当りCに決定される。

そして、決定した特図変動パターンにおいて特別図柄の変動表示が開始される。特別図柄の変動表示が終了すると、特図変動表示結果が大当りに決定されている場合には、大当りCの大当り遊技状態に制御され、第2ソレノイド82の駆動による第1大入賞口の開放が16回(16ラウンド)行われる。

また、特図変動表示結果が小当りに決定されている場合には、抽出された乱数値MR6

と第2大入賞口開放パターン判定テーブル(第2大入賞口開放パターン判定テーブル(通常状態用)または第2大入賞口開放パターン判定テーブル(時短状態用))を用いて第2大入賞口開放パターンがパターンAまたはパターンBに決定される。尚、遊技状態が通常状態である場合は、3/4の割合でパターンAが決定され、1/4の割合でパターンBが決定される。遊技状態が時短状態である場合は、1/4の割合でパターンAが決定され、3/4の割合でパターンBが決定される。つまり、時短状態である場合は2個の遊技球が貯留される可能性が高いパターンBが決定されやすいため、通常状態よりもV入賞率が向上する。

第2大入賞口開放パターンが決定された後は、小当りAまたは小当りBの小当り遊技状態に制御されるとともに、第3ソレノイド83を決定した開放パターン(パターンAまたはパターンB)に応じて駆動させることで、第2大入賞口702の開放が1回行われる。

そして、小当り遊技状態においては、第2大入賞口702に入賞した遊技球が第3カウントスイッチ24Bにて検出されることによってV入賞が発生する。V入賞が発生すると、該V入賞が発生した小当り種別に応じた大当り遊技状態に制御される。つまり、小当りAの小当り遊技状態中にV入賞が発生した場合は、大当りAの大当り遊技状態に制御され、小当りBの小当り遊技状態中にV入賞が発生した場合は、大当りBの大当り遊技状態に制御される。そして、該大当り遊技状態においては、第2ソレノイド82の駆動による第1大入賞口の開放が15回(15ラウンド)行われる。

尚、小当り遊技状態において遊技球が第3カウントスイッチ24Bにて検出されない場合、すなわち、小当り遊技状態において第2大入賞口702に入賞した遊技球が第4カウントスイッチ24Cにて検出された場合や第2大入賞口702に遊技球が入賞しない場合は、遊技状態が大当り遊技状態に制御されることなく、小当り遊技状態が終了する。つまり、第2ソレノイド82の駆動による第1大入賞口の開放は行われない。

次に、本実施例におけるパチンコ遊技機1の動作(作用)を説明する。主基板11では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ100が起動し、CPU103によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行される。所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ100が起動し、CPU103によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行される。図35に示すように、遊技制御メイン処理を開始すると、CPU103は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、Sa1以降の遊技制御メイン処理を開始する。遊技制御メイン処理において、CPU103は、まず、必要な初期設定を行う。

初期設定処理において、CPU103は、まず、割込禁止に設定する(Sa1)。次に、割込モードを割込モード2に設定し(Sa2)、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する(Sa3)。そして、内蔵デバイスの初期化(内蔵デバイス(内蔵周辺回路)であるCTC(カウンタ/タイマ)およびPIO(パラレル入出力ポート)の初期化など)を行った後(Sa4)、RAM102をアクセス可能状態に設定する(Sa5)。なお、割込モード2は、CPU103が内蔵する特定レジスタ(Iレジスタ)の値(1バイト)と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ(1バイト:最下位ビット0)とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。

次いで、CPU103は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ(例えば、電源基板に搭載されている。)の出力信号(クリア信号)の状態を確認する(Sa6)。その確認においてオンを検出した場合には、CPU103は、通常の初期化処理(Sa9〜Sa13、コールドスタート処理)を実行する。

クリアスイッチがオンの状態でない場合には、後述する電源断検出処理(図37参照)におけるSd2及びSd3の処理が実行されているか否かを、所定のバックアップ領域にチェックデータが格納されているか否かに基づいて判定する(Sa7)。

バックアップデータが格納されている場合、CPU103は、バックアップRAM領域のデータチェックを行う(Sa8)。この実施例では、データチェックとしてパリティチェックを行う。よって、Sa8では、算出したチェックサムと、電源断検出処理で同一の処理によって算出され保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップRAM領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果(比較結果)は正常(一致)になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップRAM領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理を実行する。

チェック結果が正常であれば、CPU103は、遊技制御用マイクロコンピュータ100を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理(Sa41〜Sa43の処理)を行う。具体的には、ROM101に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(Sa41)、バックアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域(RAM102内の領域)に設定する(Sa42)。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化データが設定されている。Sa41およびSa42の処理によって、作業領域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化してはならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ(特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグ、規制部材状態指定フラグ、初期化済フラグなど)、出力ポートの出力状態が保存されている領域(出力ポートバッファ)、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分などである。

また、CPU103は、演出制御基板12に対して電源復旧指定コマンドを送信するための設定を行う(Sa43)。電源復旧指定コマンドは、演出制御基板12に対して主基板11(CPU103)が初期化処理を実行しなかったこと(ホットスタート処理を実行したこと)を示すコマンドでもある。

尚、バックアップデータが格納されていない場合(Sa7;N)やパリティチェックの結果が正常でない場合(Sa8;N)場合は、初期化処理を実行する。

初期化処理では、CPU103は、まず、RAMクリア処理を行う(Sa9)。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ(例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM102の全領域を初期化せず、所定のデータ(例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)をそのままにしてもよい。また、ROM101に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(Sa10)、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する(Sa11)。

Sa10およびSa11の処理によって、例えば、普通図柄当り判定用乱数カウンタ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。

また、CPU103は、初期化処理を実行したことを示す初期化済フラグをセットした後(Sa12)、演出制御基板12に対して電源投入指定コマンドを送信するための設定を行う(Sa13)。電源投入指定コマンドは、演出制御基板12に対して主基板11(CPU103)が初期化処理を実行したこと(コールドスタート処理を実行したこと)を示すコマンドでもある。

Sa44またはSa13の実行後、CPU103は、乱数回路104を初期設定する乱数回路設定処理を実行する(Sa14)。CPU103は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行することによって、乱数回路104に特図表示結果判定用の乱数値MR1の値を更新させるための設定を行う。

そして、Sa15において、CPU103は、所定時間(例えば2ms)毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行う(Sa15)。すなわち、初期値として例えば2msに相当する値が所定のレジスタ(時間定数レジスタ)に設定される。この実施例では、2ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

次いで、CPU103は、表示用乱数更新処理(Sa17)および初期値用乱数更新処理(Sa18)を繰返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し(Sa16)、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する(Sa19)。本実施例では、表示用乱数とは、大当りとしない場合の特別図柄の停止図柄を決定するための乱数や大当りとしない場合にリーチとするか否かを決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。この実施例では、初期値用乱数とは、普通図柄に関して当りとするか否か決定するための乱数を発生するためのカウンタ(普通図柄当り判定用乱数発生カウンタ)のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理(遊技制御用マイクロコンピュータ100が、遊技機に設けられている演出表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう)において、普通図柄当り判定用乱数のカウント値が1周(普通図柄当り判定用乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと)すると、そのカウンタに初期値が設定される。

こうした遊技制御メイン処理を実行したCPU103は、CTCからの割込み要求信号を受信して割込み要求を受付けると、図36のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。図36に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、CPU103は、まず、電源断検出処理を実行する(S10)。そして、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路110を介してゲートスイッチ21、第1始動口スイッチ22A、第2始動口スイッチ22B、第1カウントスイッチ23、第2カウントスイッチ24A、第3カウントスイッチ24B、第4カウントスイッチ24C、第5カウントスイッチ24Dといった各種スイッチから入力される検出信号の状態を判定する(S11)。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機1の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする(S12)。この後、所定の情報出力処理を実行する(S13)。

次に、乱数値MR1〜MR4といった遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実行する(S14)。この後、図38に示す特別図柄プロセス処理を実行する(S15)。

特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄表示器20での表示動作(例えばセグメントLEDの点灯、消灯など)を制御して、普通図柄の変動表示や普通可変入賞球装置6Bの可動翼片の傾動動作設定などを行う普通図柄プロセス処理が実行される(S16)。その後、コマンド制御処理を実行することにより、主基板11から演出制御基板12などのサブ側の制御基板に対して制御コマンドを送信(出力)する(S17)。

図37は、電源断検出処理の一例を示すフローチャートである。この電源断検出処理では、先ず、電源基板(図示略)からの電源電圧が所定値以下に低下したことを示す電源断信号の入力が有るか否かを判定する(Sd1)。電源断信号の入力が無い場合は電源断検出処理を終了し、電源断信号の入力が有る場合は、バックアップデータを特定し(Sd2)、該特定したバックアップデータをRAM102に設けられたバックアップデータ記憶領域に格納する(Sd3)。そして、バックアップデータを復旧させるときに用いるチェックデータを作成し、バックアップデータ記憶領域に格納した後(Sd4)、パチンコ遊技機1が電源断するまでいずれの処理も実行しないループ処理に移行する。尚、電源断信号は電源電圧が所定値以下に低下した場合に継続して出力されるので、本実施例における電源断検出処理では、チェックデータの作成後(Sd4の実行後)にループ処理に移行することで、新たなバックアップデータをバックアップデータ格納領域に格納しないようになっている。このため、例えば、新たなバックアプデータの格納中に電源電圧が更に低下することで正常にバックアップデータ格納領域に新たなバックアップデータが格納されなくなってしまうことが防止されている。

図38は、特別図柄プロセス処理として、図36に示すS15にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、CPU103は、まず、下部可動体400における第1可動部401の動作確認を行うための動作確認制御としての第1可動部初期化処理を実行する(S300)。尚、本実施例では、第1可動部401の動作確認を行うための第1可動部初期化処理は、後述するように、第1可動部401が第1原点位置に位置していないときに第1原点位置に復帰させるための非検出時動作制御(ショート初期化処理とも言う)と、小当り遊技状態において第1可動部401を第1原点位置と第1進出位置との間で移動させる動作を確認するための確認用動作制御(ロング初期化処理とも言う)と、を含む。尚、以下に説明するように、第1可動部401が第1原点位置に位置している場合は非検出時動作制御の実行は省略される。

図39及び図40は、第1可動部初期化処理の一例を示すフローチャートである。この第1可動部初期化処理では、CPU103は、先ず、既に第1可動部401が初期化済みであることを示す第1可動部初期化済フラグがセットされているか否かを判定する(S311)。第1可動部初期化済フラグがセットされている場合は第1可動部初期化処理を終了する。つまり、電源投入後に第1可動部初期化処理を実行した後は、当該第1可動部初期化処理を実行しない。また、第1可動部初期化済フラグがセットされていない場合は、第1可動部401の初期化中であることを示す第1可動部初期化中フラグがセットされているか否かを判定する(S312)。

第1可動部初期化中フラグがセットされていない場合は、初期化済フラグがセットされているか否かを判定する(S313)。尚、初期化済フラグは、図35に示すメイン処理のSa12にてセットされるフラグである。初期化フラグがセットされていない場合、つまり、メイン処理においてSa9〜Sa13の処理が実行されていない場合(ホットスタート時)は、第1可動部初期化処理を実行することなく終了し、初期化フラグがセットされている場合(コールドスタート時)は、以降において第1可動部初期化処理を実行するために、該初期化フラグをクリアする(S314)。そして、第1可動部原点位置センサ92が検出状態であるか否か、つまり、第1可動部401が原点位置に位置しているか否

かを判定する(S315)。

第1可動部原点位置センサ92が検出状態でない場合は、非検出時動作期間タイマのタイマカウントを開始する(S316)。また、第1可動部401を動作させるための制御速度として、後述する確認用動作制御(ロング初期化動作制御)における最低速度(図49、図50参照)と同じ動作速度で第1可動部401を動作させるための最低制御速度を設定する(S317)。そして、CPU103は、第1可動部用モータ91を駆動させることによって第1可動部401の原点方向への移動を開始させるとともに(S318)、非検出時動作を実行中であることを示す非検出時動作実行中フラグをセットし(S319)、S321に進む。また、S315において可動役物原点位置センサが検出状態である場合は、実動作開始用フラグをセットする(S320)。そして、S319またはS320の実行後、CPU103は、第1可動部初期化中フラグをセットして第1可動部初期化処理を終了する(S321)。

また、S312において第1可動部初期化中フラグがセットされている場合、CPU103は、非検出時動作実行中フラグがセットされているか否かを判定する(S330)。非検出時動作実行中フラグがセットされている場合は、非検出時動作期間タイマの値を−1し(S331)、第1可動部原点位置センサ92が検出状態であるか否かを判定する(S332)。第1可動部原点位置センサ92が検出状態でない場合は、更に非検出時動作時間タイマがタイマアウトしたか否かを判定する(S333)。非検出時動作時間タイマがタイマアウトしていない場合は第1可動部初期化処理を終了し、非検出時動作時間タイマがタイマアウトしている場合は、第1可動部用モータ91の駆動を停止し(S334)、非検出時動作期間中に第1可動部401を原点位置まで移動できなかったことをエラーとして報知中であることを示すエラー報知中フラグとエラー報知中タイマとをセットする(S335)。更に、CPU103は、第1可動部初期化済フラグをセットするとともに(S336)、第1可動部初期化中フラグと非検出時動作実行中フラグをクリアして第1可動部初期化処理を終了する(S337)。

また、S322において第1可動部原点位置センサ92が検出状態である場合、CPU103は、第1可動部用モータ91の駆動を停止する(S338)。そして、非検出時動作実行中フラグをクリアするとともに(S339)、実動作開始用フラグをセットして第1可動部初期化処理を終了する(S340)。

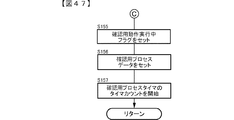

次いで、S330において非検出時動作実行中フラグがセットされていない場合、CPU103は、実動作開始用フラグがセットされているか否かを判定する(S350)。実動作開始用フラグがセットされている場合は、該実動作開始用フラグをクリアし(S351)、初期化動作プロセスデータをセットする(S352)。また、初期化動作プロセスタイマのタイマカウントを開始するとともに(S353)、該初期化動作プロセスタイマに対応するプロセスデータの内容に従って第1可動部401を制御して第1可動部初期化処理を終了する(S354)。

また、S350において実動作開始用フラグがセットされていない場合、CPU103は、初期化動作プロセスタイマの値を−1し(S356)、プロセスデータによる第1可動部401の制御が完了したか、つまり、初期化動作プロセスタイマがタイマアウトしたか否かを判定する(S357)。プロセスデータによる第1可動部401の制御が完了していない場合は、更に後述の第2可動部初期化処理(S71A)及び上部可動体初期化処理(S71B)の実行中であることを示す第1可動部待機中タイマが作動中であるか否かを判定する(S358)。第1可動部待機中タイマが作動中でない場合は、第1可動部進出位置センサ93が検出状態であるか否か、つまり、第1可動部401が進出位置に位置しているか否かを判定する(S359)。

第1可動部進出位置センサ93が検出状態でない場合は第1可動部初期化処理を終了し、第1可動部進出位置センサ93が検出状態である場合には、第1可動部用モータ91の駆動を停止する(S360)。また、第1可動部進出位置到達指定コマンドの送信設定を行うとともに(S361)、第1可動部待機中タイマに所定値をセットしカウントを開始して第1可動部初期化処理を終了する(S362)。

また、S358において第1可動部待機中タイマが作動中である場合は、第1可動部待機中タイマの値を−1し(S380)、該第1可動部待機中タイマがタイマアウトしたか否かを判定する(S381)。第1可動部待機中タイマがタイマアウトしている場合は、第1可動部用モータ91を逆転駆動させることで第1可動部401の原点位置までの移動を開始させて第1可動部初期化処理を終了し(S382)、第1可動部待機中タイマがタイマアウトしていない場合は、S382を実行せずに第1可動部初期化処理を終了する。

また、S357においてプロセスデータによる第1可動部401の制御が完了している場合、CPU103は、第1可動部原点位置センサ92が検出状態であるか否かを判定する(S363)。第1可動部原点位置センサ92が検出状態でない場合は、エラー報知中フラグとエラー報知中タイマをセットしてS371に進み(S370)、第1可動部原点位置センサ92が検出状態である場合は、S370を実行せずにS371に進む。S371においてCPU103は、第1可動部初期化済フラグをセットする(S371)。更に、CPU103は、第1可動部初期化中フラグをクリアして第1可動部初期化処理を終了する(S372)。

図38に戻って、CPU103は、第1可動部初期化処理を実行した後、始動入賞判定処理を実行する(S300A)。該始動入賞判定処理を実行した後、CPU103は、遊技制御フラグ設定部152に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、S301〜S310の処理のいずれかを選択して実行する。

S300Aの始動入賞処理では、始動口スイッチ22による始動入賞があったか否かを判定し、入賞があった場合には、既に特別図柄の変動中または大当り遊技や小当り遊技の実行中であるか否か、つまり、特図プロセスフラグの値が後述する“0”〜“9”のうち“0”であるか否かを判定する。特別図柄の変動中でなく、更に大当り遊技や小当り遊技の実行中出ない場合、つまり、特図プロセスフラグの値が“0”である場合は、更に、特図表示結果判定用の乱数値MR3、当り種別判定用の乱数値MR4、特図変動パターン判定用の乱数値MR5及び第2大入賞口開放パターン判定用の乱数値MR6を抽出する。

S301の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“0”のときに実行される。この特別図柄通常処理では、始動入賞処理において乱数値MR3〜乱数値MR6が抽出されているか否かに基づいて、特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図柄通常処理では、特図表示結果判定用の乱数値MR3を示す数値データに基づき、特別図柄の変動表示結果を「大当り」とするか「小当り」とするかを、その変動表示結果が導出表示される前に決定(事前決定)する。さらに、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける特別図柄の変動表示結果に対応して、特別図柄表示器4による特図ゲームにおける確定特別図柄(大当り図柄や小当り図柄)が設定される。特別図柄通常処理では、特別図柄の変動表示結果を事前決定したときに、特図プロセスフラグの値が“1”に更新される。

S302の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“1”のときに実行される。この変動パターン設定処理には、変動表示結果を「大当り」とするか「小当り」とするかの事前決定結果などに基づき、変動パターン判定用の乱数値MR5を示す数値デー

タを用いて変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。変動パターン設定処理が実行されて特別図柄の変動表示が開始されたときには、特図プロセスフラグの値が“2”に更新される。

S301の特別図柄通常処理やS302の変動パターン設定処理により、特別図柄の変動表示結果となる確定特別図柄や特別図柄の変動表示時間を含む変動パターンが決定される。すなわち、特別図柄通常処理や変動パターン設定処理は、特図表示結果判定用の乱数値MR3、当り種別判定用の乱数値MR4、特図変動パターン判定用の乱数値MR5を用いて、特別図柄の変動表示態様を決定する処理を含んでいる。

S303の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“2”のときに実行される。この特別図柄変動処理には、特別図柄表示器4において特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。例えば、S303の特別図柄変動処理が実行されるごとに、遊技制御タイマ設定部153に設けられた特図変動タイマにおける格納値である特図変動タイマ値を1減算あるいは1加算して経過時間の測定が行われる。また、計測された経過時間が特図変動パターンに対応する特図変動時間に達したか否かの判定も行われる。そして、特別図柄の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値が“3”に更新される。

S304の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“3”のときに実行される。この特別図柄停止処理には、特別図柄表示器4にて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の変動表示結果となる確定特別図柄を停止表示(導出)させるための設定を行う処理が含まれている。そして、遊技制御フラグ設定部152に設けられた大当りフラグがオンとなっているか否かの判定などが行われ、大当りフラグがオンである場合には特図プロセスフラグの値が“4”に更新される。その一方で、大当りフラグがオフである場合には、特図プロセスフラグの値が“7”に更新される。

S305の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“4”のときに実行される。この大当り開放前処理には、特図変動表示結果が「大当り」となったことなどに基づき、大当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して第1大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。このときには、例えば大当り種別が「大当りA」、「大当りB」、「大当りC」のいずれであるかに対応して、第1大入賞口を開放状態とする(開放する)期間の上限を設定するようにしてもよい。一例として、大当り種別に関係なく、第1大入賞口を開放状態とする期間の上限を「29秒」に設定するとともに、ラウンドを実行する上限回数となる第1大入賞口の開放回数を、「大当りA」と「大当りB」であれば「15回」、「大当りC」であれば「16回」にそれぞれ設定することにより、大当り状態とする設定が行われればよい。このときには、特図プロセスフラグの値が“5”に更新される。

S306の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“5”のときに実行される。この大当り開放中処理には、第1大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間や第1カウントスイッチ23によって検出された遊技球の個数などに基づいて、第1大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。そして、第1大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、第1大入賞口扉用の第2ソレノイド82に対するソレノイド駆動信号の出力を停止させる処理などを実行した後、特図プロセスフラグの値が“6”に更新される。

S307の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“6”のときに実行される。この大当り終了処理には、演出表示装置5やスピーカ8L,8R、演出用LED9などと

いった演出装置により、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大当り遊技状態の終了に対応して時短制御を開始するための各種の設定(時短フラグのセット)を行う処理などが含まれている。こうした設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“0”に更新される。

具体的には、大当り終了処理においては、実行した大当りの種別と該大当りとなったときの遊技状態を特定する。そして、特定した大当り種別が「大当りA」であるとともに特定した遊技状態が通常状態である場合は、時短フラグをセットするとともに、通常状態において「大当りA」の大当り遊技が実行されたことに対応するカウント初期値(本実施例では「2」)を時短回数カウンタにセットして特図プロセスフラグの値を“0”に更新し、特定した大当り種別が「大当りA」であるとともに特定した遊技状態が時短状態である場合は、時短フラグをセットするとともに、時短状態において「大当りA」の大当り遊技が実行されたことに対応するカウント初期値(本実施例では「5」)を時短回数カウンタにセットして特図プロセスフラグの値を“0”に更新する。