JP2018073404A - 情報処理装置 - Google Patents

情報処理装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2018073404A JP2018073404A JP2017202426A JP2017202426A JP2018073404A JP 2018073404 A JP2018073404 A JP 2018073404A JP 2017202426 A JP2017202426 A JP 2017202426A JP 2017202426 A JP2017202426 A JP 2017202426A JP 2018073404 A JP2018073404 A JP 2018073404A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- theme

- stock

- investor

- portfolio

- purchase

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

【課題】所望のリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成するステップをより簡素化すること。【解決手段】作成テーマ受付部310は、投資家により作成されたテーマを受付ける。組合せ受付部311は、前記テーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せの選択を受付ける。ポートフォリオ作成部304は、受付けられた前記組合せ毎に、前記銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリオを作成する。【選択図】図8

Description

本発明は、情報処理装置に関する。

従来より、株式を含めの多くの金融商品はリスクが高いことから、投資家は一般的に単一の金融商品のみを購入することはせず、複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオの形態で購入する。ポートフォリオの作成方法については様々な作成方法が提案されており、例えばポートフォリオの構成比率を、投資家の投資方針に基づき決定する手法も提案されている(例えば特許文献1参照)。

特許文献1では、投資家夫々に対してアドバイスを行い、ポートフォリオを簡易的に構築する方法が記載されている。

特許文献1では、投資家夫々に対してアドバイスを行い、ポートフォリオを簡易的に構築する方法が記載されている。

しかしながら、特許文献1に記載の手法を含め、従来の技術と比較して、所望のリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成するステップをより簡素化したいという要望が挙げられている状況である。

本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、所望のリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成するステップをより簡素化することを目的とする。

上記目的を達成するため、本発明の一態様の情報処理装置は、

ユーザにより作成されたテーマを受付けるテーマ受付手段と、

前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せの選択を受付ける組合せ受付手段と、

受付けられた前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せによるポートフォリオを作成するポートフォリオ作成手段と、

を備える。

ユーザにより作成されたテーマを受付けるテーマ受付手段と、

前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せの選択を受付ける組合せ受付手段と、

受付けられた前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せによるポートフォリオを作成するポートフォリオ作成手段と、

を備える。

また、前記金融商品の銘柄毎に、ユーザによる見通しを受付ける見通し受付手段と、

受付けられた前記見通しに基づき前記購入比率を更新する更新手段と、

をさらに備えることができる。

受付けられた前記見通しに基づき前記購入比率を更新する更新手段と、

をさらに備えることができる。

また、前記テーマに基づき作成された前記ポートフォリオを、前記ユーザとそれ以外のユーザとの間における売買の対象として、前記それ以外のユーザに公開する公開手段をさらに備えることができる。

また、前記それ以外のユーザは、前記ユーザによって公開された前記ポートフォリオを購入することができる。

また、前記金融商品の銘柄の組合せは、株式の銘柄の組合せであり、前記株式は、単元未満株であるようにすることができる。

本発明によれば、所望のリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成するステップをより簡素化することができる。

先ず、本発明の実施形態を説明する前に、本発明が適用される株式売買のサービスの概要について説明する。

図1は、従来の株式売買のサービスの概要と、本発明を適用することにより実現される株式売買のサービスの概要との比較図である。

図1は、従来の株式売買のサービスの概要と、本発明を適用することにより実現される株式売買のサービスの概要との比較図である。

単元株制度を採用する日本国では、株式の取引単位として単元株が定められており、この単元株毎に取引が行われる。単元株は、株式を発行する会社の定款において株式の銘柄毎に定められる。

このため、従来の株式売買のサービスでは、図1(a)に示すように、個人投資家UIは、単元株を単位として株を売買しなければならなかった。

例えば、個人投資家U1が、証券会社Sが販売する株式のうち、A社を銘柄とする株式(以下「A社株式」と呼ぶ)を購入するものとする。この場合、予めA社の定款により定められた単元株が100株であれば、個人投資家U1は、A社株式を100株単位で購入しなければならない。

また例えば、個人投資家U1が、株式発行企業であるB社を銘柄とする株式(以下「B社株式」と呼ぶ)を購入するものとする。この場合、予めB社の定款により定められた単元株が10株であれば、個人投資家U1は、B社株式を10株単位で購入しなければならない。

このため、従来の株式売買のサービスでは、個人投資家U1は、A社株式とB社株式との株式ポートフォリオを購入しようとする場合、A社株式については100株単位、B社株式については10株単位で購入することとなる。このため、個人投資家U1は、事前にまとまった資金を準備する必要があった。即ち、株式ポートフォリオを購入することができる個人投資家U1は、必然的に資金的に余裕がある者に限られてしまうこととなる。

このため、従来の株式売買のサービスでは、図1(a)に示すように、個人投資家UIは、単元株を単位として株を売買しなければならなかった。

例えば、個人投資家U1が、証券会社Sが販売する株式のうち、A社を銘柄とする株式(以下「A社株式」と呼ぶ)を購入するものとする。この場合、予めA社の定款により定められた単元株が100株であれば、個人投資家U1は、A社株式を100株単位で購入しなければならない。

また例えば、個人投資家U1が、株式発行企業であるB社を銘柄とする株式(以下「B社株式」と呼ぶ)を購入するものとする。この場合、予めB社の定款により定められた単元株が10株であれば、個人投資家U1は、B社株式を10株単位で購入しなければならない。

このため、従来の株式売買のサービスでは、個人投資家U1は、A社株式とB社株式との株式ポートフォリオを購入しようとする場合、A社株式については100株単位、B社株式については10株単位で購入することとなる。このため、個人投資家U1は、事前にまとまった資金を準備する必要があった。即ち、株式ポートフォリオを購入することができる個人投資家U1は、必然的に資金的に余裕がある者に限られてしまうこととなる。

ここで、株式ポートフォリオとは、複数種類の株式の銘柄の組合せであって、銘柄毎の購入比率(必要に応じて購入金額も)が夫々決定されたもののことをいう。

また、購入比率とは、あるテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せ全体の購入の割合を100%とした場合における、その組合せを構成する銘柄毎の全体に対する購入の割合をいう。具体的には例えば、あるテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せが、A社株式とB社株式との2種類の銘柄の組合せである場合、仮にA社株式の購入比率が40%であれば、B社株式の購入比率は60%となる。購入金額とは、予め設定された1つのテーマあたりの金額の範囲内で、購入比率に基づき算出された株式の銘柄毎の金額をいう。

株式ポートフォリオでは、株式保有に伴うリスクを分散させるべく、収益が確定しているためにリスクの少ない安全資産と、市場価格の変動により収益(リターン)が不確実となるようなリスクの高い危険資産とを、どのような割合で保有すべきかが考慮される。

しかしながら、上述したように、従来の株式売買のサービスでは、株式ポートフォリオを購入できる者は必然的に資金的に余裕がある者に限られる。このため、本来、株式保有に伴うリスクを分散させることにより保全が図られるべき個人資産について、株式ポートフォリオを用いて資産運用を行うことは一般的ではなかった。即ち、サラリーマン、主婦、学生といった、資金的にそれ程の余裕がない個人にとって、従来の株式売買のサービスでは、株式ポートフォリオを購入することは馴染みのないものであった。

また、購入比率とは、あるテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せ全体の購入の割合を100%とした場合における、その組合せを構成する銘柄毎の全体に対する購入の割合をいう。具体的には例えば、あるテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せが、A社株式とB社株式との2種類の銘柄の組合せである場合、仮にA社株式の購入比率が40%であれば、B社株式の購入比率は60%となる。購入金額とは、予め設定された1つのテーマあたりの金額の範囲内で、購入比率に基づき算出された株式の銘柄毎の金額をいう。

株式ポートフォリオでは、株式保有に伴うリスクを分散させるべく、収益が確定しているためにリスクの少ない安全資産と、市場価格の変動により収益(リターン)が不確実となるようなリスクの高い危険資産とを、どのような割合で保有すべきかが考慮される。

しかしながら、上述したように、従来の株式売買のサービスでは、株式ポートフォリオを購入できる者は必然的に資金的に余裕がある者に限られる。このため、本来、株式保有に伴うリスクを分散させることにより保全が図られるべき個人資産について、株式ポートフォリオを用いて資産運用を行うことは一般的ではなかった。即ち、サラリーマン、主婦、学生といった、資金的にそれ程の余裕がない個人にとって、従来の株式売買のサービスでは、株式ポートフォリオを購入することは馴染みのないものであった。

これに対して、本発明が適用される株式売買のサービスは、単元株に満たない数の株式(以下「単元未満株」と呼ぶ)を取引の対象とすることができる。なお、単元未満株とは、主に株式の分割等により発生する、会社の定款で定められた単元株に満たない数の株式のことである。単元未満株は、通常の株式市場での売買はできないが、サービス提供者Pと個人投資家Uとの相対取引の対象にする等、サービス提供者Pが定める所定のルールの下に取引の対象とすることができる。つまり、サービス提供者Pは、証券会社Sとの間では単元株を単位として株を売買する一方、個人投資家U2,U3等の間では単元未満株を単位として株を売買することができる。

例えば、サービス提供者Pは、本発明が適用される情報処理装置を用いることで、証券会社SからA社の単元株100株と、B社の単元株10株とを購入する。サービス提供者Pは、個人投資家U2,U3等との間では、これらの株式を、小分けされた単元未満株の状態で売買できるようにする。

これにより、個人投資家U2,U3等は、準備可能な資金の範囲内で株式ポートフォリオを購入することができる。

例えば、サービス提供者Pは、本発明が適用される情報処理装置を用いることで、証券会社SからA社の単元株100株と、B社の単元株10株とを購入する。サービス提供者Pは、個人投資家U2,U3等との間では、これらの株式を、小分けされた単元未満株の状態で売買できるようにする。

これにより、個人投資家U2,U3等は、準備可能な資金の範囲内で株式ポートフォリオを購入することができる。

具体的には例えば、個人投資家U2は、図1(b)に示すように、A社の単元未満株30株と、B社の単元未満株6株とをサービス提供者Pから購入することができる。またその後必要に応じて、個人投資家U2は、A社の単元未満株10株をサービス提供者Pに対して売却することもできる。

また例えば、個人投資家U3は、A社の単元未満株70株と、B社の単元未満株4株とをサービス提供者から購入することができる。

このように、本発明が適用される株式売買のサービスの提供を受ける個人投資家U2,U3等は、サービス提供者Pとの間で単元未満株を単位とした取引が可能となるので、資金的にそれ程の余裕がなくとも、株式ポートフォリオを簡単に購入することができる。

また例えば、個人投資家U3は、A社の単元未満株70株と、B社の単元未満株4株とをサービス提供者から購入することができる。

このように、本発明が適用される株式売買のサービスの提供を受ける個人投資家U2,U3等は、サービス提供者Pとの間で単元未満株を単位とした取引が可能となるので、資金的にそれ程の余裕がなくとも、株式ポートフォリオを簡単に購入することができる。

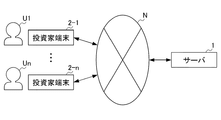

図2は、図1(b)に例示として示す様な本発明が適用される株式売買のサービスを実現可能な情報処理システム、即ち、本発明の情報処理装置の一実施形態に係るサーバを含む情報処理システムの構成図である。

図2に示す情報処理システムは、図1(b)に例示として示す様な本発明が適用される株式売買のサービスを実現可能なものとすべく、サービス提供者Pが管理するサーバ1と、n人(nは任意の整数値)の個人投資家U1乃至Unの夫々によって操作される投資家端末2−1乃至2−nの夫々とを含むように構成されている。

サーバ1と、投資家端末2−1乃至2−nの夫々とは、インターネット(Internet)等のネットワークNを介して相互に接続されている。

なお、以下、個人投資家U1乃至Un、投資家端末2−1乃至2−nの夫々を区別する必要がない場合には、これらをまとめて、「個人投資家U」、「投資家端末2」の夫々と呼ぶ。

サーバ1と、投資家端末2−1乃至2−nの夫々とは、インターネット(Internet)等のネットワークNを介して相互に接続されている。

なお、以下、個人投資家U1乃至Un、投資家端末2−1乃至2−nの夫々を区別する必要がない場合には、これらをまとめて、「個人投資家U」、「投資家端末2」の夫々と呼ぶ。

サーバ1は、投資家端末2を操作する個人投資家Uに対して、図1(b)に例示として示す様な本発明が適用される株式売買のサービスを提供するために、各種処理を実行する。

投資家端末2は、個人投資家Uが操作する情報処理装置であって、例えばスマートフォン等で構成される。

このような図2の構成の情報処理システムは、例えば次のような動作(処理)を実行する。

投資家端末2は、個人投資家Uが操作する情報処理装置であって、例えばスマートフォン等で構成される。

このような図2の構成の情報処理システムは、例えば次のような動作(処理)を実行する。

投資家端末2は、個人投資家Uの操作に基づいて、テーマを選択する。サーバ1は、投資家端末2により選択されたテーマを取得する。

ここで、テーマとは、複数種類の株式の銘柄の組合せが選択される際に基調となる思想や主題をいう。テーマは、例えば最新のトピックス、ニュース、イベントといったカテゴリに分類することができるし、内容に応じて複数の分野に分類することもできる。

ここで、テーマとは、複数種類の株式の銘柄の組合せが選択される際に基調となる思想や主題をいう。テーマは、例えば最新のトピックス、ニュース、イベントといったカテゴリに分類することができるし、内容に応じて複数の分野に分類することもできる。

株式購入予定者である個人投資家Uは、複数種類の株式の銘柄を無作為に選択したものを株式ポートフォリオとして購入するのではなく、所望のテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せで構成された株式ポートフォリオを購入する。

具体的には例えば、個人投資家Uは、仮に「ドローン」に興味を示し、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリオの購入を所望した場合には、投資家端末2を操作することにより、「ドローン」をテーマとして選択することができる。

具体的には例えば、個人投資家Uは、仮に「ドローン」に興味を示し、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリオの購入を所望した場合には、投資家端末2を操作することにより、「ドローン」をテーマとして選択することができる。

また例えば、個人投資家Uは、図1の投資家端末2を操作することにより、次のようなテーマを選択することができる。

即ち、個人投資家Uは、例えば「最新のトピックス」というカテゴリの中から「ドローン」、「都知事選挙」といったテーマを選択することができる。また例えば、個人投資家Uは、「ニュース」というカテゴリの中から「ゲーム」、「オリンピック」といったテーマを選択することができる。

なお、個人投資家Uによるテーマ選択の具体例については、図10を参照して後述する。

即ち、個人投資家Uは、例えば「最新のトピックス」というカテゴリの中から「ドローン」、「都知事選挙」といったテーマを選択することができる。また例えば、個人投資家Uは、「ニュース」というカテゴリの中から「ゲーム」、「オリンピック」といったテーマを選択することができる。

なお、個人投資家Uによるテーマ選択の具体例については、図10を参照して後述する。

サーバ1は、投資家端末2からテーマを取得すると、取得したテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。なお、テーマに「紐付く」複数種類の株式の銘柄とは、そのテーマに直接的または間接的に関連する商品やサービスを提供している等、そのテーマとの間で何らかの関連性を有する銘柄のことをいう。例えばテーマが「ドローン」であれば、以下のような会社の株式の銘柄は、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄に含めることができる。

即ち、ドローンの製造会社、ドローンによる運搬サービスの請負会社、ドローン操作に用いられる通信手段を提供する会社、ドローンの事故に関連する保険商品を提供する保険会社等の銘柄を、「ドローン」に「紐付く」株式の銘柄に含めることができる。

即ち、ドローンの製造会社、ドローンによる運搬サービスの請負会社、ドローン操作に用いられる通信手段を提供する会社、ドローンの事故に関連する保険商品を提供する保険会社等の銘柄を、「ドローン」に「紐付く」株式の銘柄に含めることができる。

テーマに関する情報(以下「テーマ情報」と呼ぶ)と、株式に関する情報(以下「株式情報」と呼ぶ)との夫々は、サーバ1によって記憶され、互いに紐付けられ管理されている。

テーマ情報には、テーマ毎に、そのテーマを示す画像、そのテーマについての簡単な説明、そのテーマが属するカテゴリ、そのテーマが属する分野等が含まれる。

株式情報には、銘柄毎に、その銘柄についての発行済株式数や株価等の株式に関する情報、その銘柄の業種や提供する商品・サービス等の会社に関する情報、その銘柄が紐付くテーマ等が含まれる。

テーマ情報には、テーマ毎に、そのテーマを示す画像、そのテーマについての簡単な説明、そのテーマが属するカテゴリ、そのテーマが属する分野等が含まれる。

株式情報には、銘柄毎に、その銘柄についての発行済株式数や株価等の株式に関する情報、その銘柄の業種や提供する商品・サービス等の会社に関する情報、その銘柄が紐付くテーマ等が含まれる。

なお、1種類の株式の銘柄に紐付くテーマは1つに限られない。1種類の株式の銘柄に対し2つ以上のテーマを紐付けることもできる。例えば、A社が、ドローンによる運搬サービスを請け負う会社であり、かつ、A社の社長が都知事選挙に立候補したといった場合には、銘柄としてのA社は、複数のテーマ「ドローン」及び「都知事選挙」に紐付けられる可能性がある。

また、当然ながら1つのテーマに対し1種類以上の株式の銘柄を紐付けることもできる。このため、テーマとして「ドローン」が取得された場合、ドローンに紐付けられ管理されている1種類以上の株式の銘柄の組合せが選択される。

また、当然ながら1つのテーマに対し1種類以上の株式の銘柄を紐付けることもできる。このため、テーマとして「ドローン」が取得された場合、ドローンに紐付けられ管理されている1種類以上の株式の銘柄の組合せが選択される。

サーバ1は、上述したようにテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択すると、次のような処理を実行する。即ち、サーバ1は、所定のアルゴリズムに基づき、株式ポートフォリオを構成する銘柄毎の、購入比率の初期値(以下「初期購入比率」と呼ぶ)及び購入金額の初期値(以下「初期購入金額」と呼ぶ)を演算する。また、株式ポートフォリオのうち、銘柄毎の初期購入比率及び初期購入金額が夫々決定されたものを、以下「初期の株式ポートフォリオ」と呼ぶ。

なお、初期購入比率及び初期購入金額を導き出すための演算方法は特に限定されない。例えば、サーバ1は、リスクとリターンとの夫々を数値化し、これらの数値を変数として演算することにより、リスクとリターンのバランス(以下「リスク・リターンバランス」と呼ぶ)が考慮された購入比率及び購入金額を算出することもできる。

なお、初期購入比率及び初期購入金額を導き出すための演算方法は特に限定されない。例えば、サーバ1は、リスクとリターンとの夫々を数値化し、これらの数値を変数として演算することにより、リスクとリターンのバランス(以下「リスク・リターンバランス」と呼ぶ)が考慮された購入比率及び購入金額を算出することもできる。

サーバ1による演算の結果として算出された初期購入比率及び初期購入金額は、初期の株式ポートフォリオを構成する各銘柄とそれらの初期購入比率及び初期購入金額とが表示された表または円グラフとして、投資家端末2に表示される。

このとき、個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、初期購入比率及び初期購入金額を、自身の嗜好に沿った内容の購入比率及び購入金額に更新させることができる。

ここで、個人投資家Uが自ら銘柄毎の購入比率及び購入金額について具体的な数値を決定することは、個人投資家Uにとって煩雑な作業となる。このため、購入比率及び購入金額の具体的な数値は、サーバ1によって自動的に演算される。即ち、個人投資家Uは購入比率及び購入金額の具体的な数値を自ら調整することなく、例えば自身のリスク・リターンバランスに対する考え方に沿った内容の購入比率及び購入金額に初期購入比率及び初期購入金額を更新させることもできる。

具体的には例えば、サーバ1は、初期購入比率及び初期購入金額を個人投資家Uの嗜好に合わせて更新させるための複数のパターンを投資家端末2に表示させる。これにより、個人投資家Uは、例えば自身のリスク・リターンバランスに対する考え方に沿った購入比率及び購入金額のパターンを、複数のパターンの中から容易に選択することができる。

このとき、個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、初期購入比率及び初期購入金額を、自身の嗜好に沿った内容の購入比率及び購入金額に更新させることができる。

ここで、個人投資家Uが自ら銘柄毎の購入比率及び購入金額について具体的な数値を決定することは、個人投資家Uにとって煩雑な作業となる。このため、購入比率及び購入金額の具体的な数値は、サーバ1によって自動的に演算される。即ち、個人投資家Uは購入比率及び購入金額の具体的な数値を自ら調整することなく、例えば自身のリスク・リターンバランスに対する考え方に沿った内容の購入比率及び購入金額に初期購入比率及び初期購入金額を更新させることもできる。

具体的には例えば、サーバ1は、初期購入比率及び初期購入金額を個人投資家Uの嗜好に合わせて更新させるための複数のパターンを投資家端末2に表示させる。これにより、個人投資家Uは、例えば自身のリスク・リターンバランスに対する考え方に沿った購入比率及び購入金額のパターンを、複数のパターンの中から容易に選択することができる。

サーバ1は、投資家端末2から、ユーザUにより選択されたパターンを取得する。そして、サーバ1は、取得したパターンに基づく購入比率及び購入金額に初期購入比率及び初期購入金額を更新する。サーバ1は、株式ポートフォリオを構成する各銘柄と、更新後の購入比率及び購入金額とが表示された表または円グラフを投資家端末2に再表示される。

これにより、個人投資家Uは、テーマを選択するだけで、テーマに沿った内容の複数種類の株式の銘柄の組合せからなる株式ポートフォリオを、銘柄毎の購入比率及び購入金額を自ら設定することをなく購入することができる。

これにより、個人投資家Uは、テーマを選択するだけで、テーマに沿った内容の複数種類の株式の銘柄の組合せからなる株式ポートフォリオを、銘柄毎の購入比率及び購入金額を自ら設定することをなく購入することができる。

このように、個人投資家Uは、既存のテーマを選択することにより、株式ポートフォリオを購入することができる。また、個人投資家Uは、テーマと、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄で構成される株式ポートフォリオとを作成し、これを売買の対象とすることもできる。

個人投資家Uは、テーマと、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄で構成される株式ポートフォリオとを作成する場合、投資家端末2を操作することによりテーマを作成する。

サーバ1は、個人投資家Uにより作成されたテーマを受付ける。

個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、サーバ1によって管理されている株式情報の中から、自身が作成したテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。

サーバ1は、個人投資家Uによって選択された複数種類の株式の銘柄の組合せを受付け、複数種類の株式の銘柄の組合せについての初期購入比率及び初期購入金額を演算する。これにより、サーバ1は、初期の株式ポートフォリオを作成する。

サーバ1は、作成した株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

サーバ1は、個人投資家Uにより作成されたテーマを受付ける。

個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、サーバ1によって管理されている株式情報の中から、自身が作成したテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。

サーバ1は、個人投資家Uによって選択された複数種類の株式の銘柄の組合せを受付け、複数種類の株式の銘柄の組合せについての初期購入比率及び初期購入金額を演算する。これにより、サーバ1は、初期の株式ポートフォリオを作成する。

サーバ1は、作成した株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

投資家端末2に表示される初期の株式ポートフォリオには、銘柄毎に「見通し」の初期値が表示される。ここで、「見通し」とは、選択された銘柄を購入する意思の程度を示すものである。個人投資家Uは、銘柄毎の見通しを、投資家端末2を操作することにより、購入意思の程度を選択することができる。

サーバ1は、個人投資家Uにより銘柄毎の見通しが選択された場合、その選択を受付ける。

サーバ1は、その選択の内容に基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、サーバ1は、初期購入比率及び初期購入金額を更新させることにより、株式ポートフォリオを更新する。

サーバ1は、更新した株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

サーバ1は、個人投資家Uにより銘柄毎の見通しが選択された場合、その選択を受付ける。

サーバ1は、その選択の内容に基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、サーバ1は、初期購入比率及び初期購入金額を更新させることにより、株式ポートフォリオを更新する。

サーバ1は、更新した株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

サーバ1は、所定の評価基準に基づき株式ポートフォリオ毎のリスクを評価し、評価結果を数値化する。サーバ1は、数値化した評価結果を、リスクレベルとして投資家端末2に表示させる。このとき、サーバ1によるリスクレベルの投資家端末2への表示方法は特に限定されない。数値化された評価結果の数値をそのまま表示してもよいし、投資家Uが視覚的に把握し易い図形を用いてリスクレベルを表示してもよい(例えば図10の表示領域Xに示されたリスクレベルの表示)。これにより、個人投資家Uは、株式ポートフォリオ毎の投資リスクを容易に把握することができる。

なお、サーバ1におけるリスクレベルの評価方法は特に限定されない。例えばサーバ1により記憶されている株式ポートフォリオに関する情報に基づき、特定の株式ポートフォリオについての評価を基準値とする相対評価によりリスクレベルを算出することもできる。

なお、サーバ1におけるリスクレベルの評価方法は特に限定されない。例えばサーバ1により記憶されている株式ポートフォリオに関する情報に基づき、特定の株式ポートフォリオについての評価を基準値とする相対評価によりリスクレベルを算出することもできる。

サーバ1は、株式ポートフォリオに関する情報を記憶し管理する。なお、株式ポートフォリオに関する情報には、テーマに関する情報、銘柄に関する情報、過去のリターンに関する情報、公開の有無に関する情報等を含めることもできる。

サーバ1は、作成したテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを対象とする、個人投資家Uと他の個人投資家Uとの間の売買を管理する。

即ち、個人投資家Uは、投資したいと考える複数種類の株式の銘柄の組合せについての株式ポートフォリオと、これが紐付くテーマとを作成し、これらを他の個人投資家Uに対し容易に売却することができる。また、個人投資家Uは、他の個人投資家Uによって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することもできる。

サーバ1は、作成したテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを対象とする、個人投資家Uと他の個人投資家Uとの間の売買を管理する。

即ち、個人投資家Uは、投資したいと考える複数種類の株式の銘柄の組合せについての株式ポートフォリオと、これが紐付くテーマとを作成し、これらを他の個人投資家Uに対し容易に売却することができる。また、個人投資家Uは、他の個人投資家Uによって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することもできる。

図3は、図2の情報処理システムのうちサーバ1のハードウェア構成を示すブロック図である。

サーバ1は、CPU(Central Processing Unit)101と、ROM(Read Only Memory)102と、RAM(Random Access Memory)103と、バス104と、入出力インターフェース105と、出力部106と、入力部107と、記憶部108と、通信部109と、ドライブ110と、を備えている。

CPU101は、ROM102に記録されているプログラム、又は、記憶部108からRAM103にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。

RAM103には、CPU101が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も適宜記憶される。

RAM103には、CPU101が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も適宜記憶される。

CPU101、ROM102及びRAM103は、バス104を介して相互に接続されている。このバス104にはまた、入出力インターフェース105も接続されている。入出力インターフェース105には、出力部106、入力部107、記憶部108、通信部109及びドライブ110が接続されている。

出力部106は、ディスプレイやスピーカ等で構成され、各種情報を画像や音声として出力する。

入力部107は、キーボードやマウス等で構成され、各種情報を入力する。

入力部107は、キーボードやマウス等で構成され、各種情報を入力する。

記憶部108は、ハードディスクやDRAM(Dynamic Random Access Memory)等で構成され、各種データを記憶する。

通信部109は、インターネットを含むネットワークNを介して他の装置(図2の例では投資家端末2)との間で通信を行う。

通信部109は、インターネットを含むネットワークNを介して他の装置(図2の例では投資家端末2)との間で通信を行う。

ドライブ110には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ等よりなる、リムーバブルメディア120が適宜装着される。ドライブ110によってリムーバブルメディア120から読み出されたプログラムは、必要に応じて記憶部108にインストールされる。

また、リムーバブルメディア120は、記憶部108に記憶されている各種データも、記憶部108と同様に記憶することができる。

また、リムーバブルメディア120は、記憶部108に記憶されている各種データも、記憶部108と同様に記憶することができる。

なお、図示はしないが、図1の情報処理システムの投資家端末2も、図3に示すハードウェア構成と基本的に同様の構成を有している。

図4は、図3の情報処理システムのうちサーバ1のテーマ選択機能を発揮させるための機能的構成の一例を示す機能ブロック図である。

サーバ1のCPU101においては、DB管理部301と、選択テーマ取得部302と、組合せ選択部303と、ポートフォリオ作成部304と、パターン取得部305と、表示制御部306とが機能する。

記憶部108(図3)の一領域には、株式DB401と、テーマDB402とが設けられている。

記憶部108(図3)の一領域には、株式DB401と、テーマDB402とが設けられている。

サーバ1において、DB管理部301は、1以上の株式情報を株式DB401に記憶させて管理する。また、DB管理部301は、1以上のテーマ情報をテーマDB402に記憶させて管理する。

選択テーマ取得部302は、個人投資家Uの操作に基づき投資家端末2によって選択されたテーマを取得する。

組合せ選択部303は、取得されたテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。具体的には、組合せ選択部303は、DB管理部301により管理されている株式情報とテーマ情報とに基づいて、テーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。

組合せ選択部303は、取得されたテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。具体的には、組合せ選択部303は、DB管理部301により管理されている株式情報とテーマ情報とに基づいて、テーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。

ポートフォリオ作成部304は、組合せ選択部303により選択された複数種類の株式の銘柄の組合せについて、銘柄毎の初期購入比率及び初期購入金額を演算する。

ここで、ポートフォリオ作成部304は 、予め設定された1テーマあたりの金額の範囲内で銘柄毎の初期購入金額を演算する。例えば、予め設定された1テーマあたりの金額が100,000円である場合には、ポートフォリオ作成部304は 、銘柄毎の初期購入金額の合計が100,000円以内となるように演算する。

これにより、個人投資家Uは、自身の予算の範囲内で効率良く株式ポートフォリオを購入することが可能となる。

また、ポートフォリオ作成部304は、後述するパターン取得部305により取得されたパターンに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、初期購入比率及び初期購入金額が更新される。

即ち、ポートフォリオ作成部304は、銘柄毎の購入比率及び購入金額を演算することにより、株式ポートフォリオを作成する。また、ポートフォリオ作成部304は、銘柄毎の購入比率及び購入金額を演算し直すことにより、株式ポートフォリオを更新する。

ここで、ポートフォリオ作成部304は 、予め設定された1テーマあたりの金額の範囲内で銘柄毎の初期購入金額を演算する。例えば、予め設定された1テーマあたりの金額が100,000円である場合には、ポートフォリオ作成部304は 、銘柄毎の初期購入金額の合計が100,000円以内となるように演算する。

これにより、個人投資家Uは、自身の予算の範囲内で効率良く株式ポートフォリオを購入することが可能となる。

また、ポートフォリオ作成部304は、後述するパターン取得部305により取得されたパターンに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、初期購入比率及び初期購入金額が更新される。

即ち、ポートフォリオ作成部304は、銘柄毎の購入比率及び購入金額を演算することにより、株式ポートフォリオを作成する。また、ポートフォリオ作成部304は、銘柄毎の購入比率及び購入金額を演算し直すことにより、株式ポートフォリオを更新する。

個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、複数のパターンの中から1つのパターンを選択することができる。

パターン取得部305は、投資家端末2によって、複数のパターンの中から1つのパターンが選択された場合、選択されたパターンを取得する。

パターン取得部305は、投資家端末2によって、複数のパターンの中から1つのパターンが選択された場合、選択されたパターンを取得する。

表示制御部306は、ポートフォリオ作成部304により作成された株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。具体的には、表示制御部306は、株式ポートフォリオを構成する各銘柄と、その購入比率及び購入金額とが表示された表または円グラフを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

また、表示制御部306は、複数のパターンを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

これにより、個人投資家Uは、自らの嗜好に合った購入比率及び購入金額のパターンを容易に把握し選択することができる。

また、表示制御部306は、複数のパターンを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

これにより、個人投資家Uは、自らの嗜好に合った購入比率及び購入金額のパターンを容易に把握し選択することができる。

次に、サーバ1が、テーマを取得してから投資家端末2において個人投資家Uが所望する株式の購入比率及び購入金額を出力させるまでの一連の処理(以下、「テーマ選択処理」と呼ぶ)について説明する。

図5は、サーバ1が実行するテーマ選択処理を説明するフローチャートである。

図5は、サーバ1が実行するテーマ選択処理を説明するフローチャートである。

ステップS1において、選択テーマ取得部302は、投資家端末2においてテーマを選択する操作がなされたか否かを判定する。

投資家端末2においてテーマを選択する操作がなされていない場合、ステップS1においてNOであると判定され、処理はステップS1に戻される。即ち、投資家端末2においてテーマを選択する操作がなされるまでの間、ステップS1の判定処理が繰り返される。その後、投資家端末2においてテーマを選択する操作がなされると、ステップS1においてYESであると判定されて、処理はステップS2に進む。

投資家端末2においてテーマを選択する操作がなされていない場合、ステップS1においてNOであると判定され、処理はステップS1に戻される。即ち、投資家端末2においてテーマを選択する操作がなされるまでの間、ステップS1の判定処理が繰り返される。その後、投資家端末2においてテーマを選択する操作がなされると、ステップS1においてYESであると判定されて、処理はステップS2に進む。

ステップS2において、選択テーマ取得部302は、ステップS1における投資家端末2によって選択されたテーマを取得する。

ステップS3において、組合せ選択部303は、DB管理部301により管理されている株式情報と、ステップS2の処理で取得されたテーマについてのテーマ情報とに基づいて、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。

ステップS3において、組合せ選択部303は、DB管理部301により管理されている株式情報と、ステップS2の処理で取得されたテーマについてのテーマ情報とに基づいて、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。

ステップS4において、ポートフォリオ作成部304は、ステップS3の処理で選択された、複数種類の株式の銘柄の組合せについて、初期購入比率及び初期購入金額を演算する。即ち、ポートフォリオ作成部304によって初期の株式ポートフォリオが作成される。

ステップS5において、表示制御部306は、ステップS4の処理で演算された結果である初期購入比率及び初期購入金額を、投資家端末2に表示させる制御を実行する。即ち、表示制御部306によって初期の株式ポートフォリオが投資家端末2に表示される。

ステップS5において、表示制御部306は、ステップS4の処理で演算された結果である初期購入比率及び初期購入金額を、投資家端末2に表示させる制御を実行する。即ち、表示制御部306によって初期の株式ポートフォリオが投資家端末2に表示される。

ステップS6において、表示制御部306は、複数のパターンを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

ステップS7において、パターン取得部305は、投資家端末2においてパターンを選択する操作がなされたか否かを判定する。

投資家端末2においてパターンを選択する操作がなされていない場合、ステップS7においてNOであると判定され、処理は終了する。

投資家端末2においてパターンを選択する操作がなされた場合、ステップS7においてYESであると判定され、処理はステップS8に進む。

ステップS7において、パターン取得部305は、投資家端末2においてパターンを選択する操作がなされたか否かを判定する。

投資家端末2においてパターンを選択する操作がなされていない場合、ステップS7においてNOであると判定され、処理は終了する。

投資家端末2においてパターンを選択する操作がなされた場合、ステップS7においてYESであると判定され、処理はステップS8に進む。

ステップS8において、パターン取得部305は、ステップS7における投資家端末2によって選択されたパターンを取得する。

ステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、ステップS8の処理で取得されたパターンに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、初期購入比率及び初期購入金額を更新する。即ち、ポートフォリオ作成部304は、初期の株式ポートフォリオを更新する。

ステップS10において、表示制御部306は、ステップS9の処理で更新された株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。これにより処理は終了する。

このようにして、個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、所望のテーマを選択するだけで、そのテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを、銘柄毎の購入比率及び初期購入金額を自ら設定することをなく購入することができる。

ステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、ステップS8の処理で取得されたパターンに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、初期購入比率及び初期購入金額を更新する。即ち、ポートフォリオ作成部304は、初期の株式ポートフォリオを更新する。

ステップS10において、表示制御部306は、ステップS9の処理で更新された株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。これにより処理は終了する。

このようにして、個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、所望のテーマを選択するだけで、そのテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを、銘柄毎の購入比率及び初期購入金額を自ら設定することをなく購入することができる。

図6及び図7は、図5で説明したテーマ選択処理において投資家端末2に表示される画面の一例を示す図である。

図6は、個人投資家Uにテーマを選択させるために、投資家端末2に表示される画面の一例である。

投資家端末2には、図5のステップS1において個人投資家Uがテーマを選択し易いように、複数のテーマが、複数のカテゴリに分類され表示される。具体的な画面構成は、図6に示すように、「最新のトピック」と、「ニュース」と、「投資家作成テーマ」と、「みんなのテーマ」とに区分されたカテゴリの夫々が表示されたカテゴリ表示領域C1乃至C34で構成される。また、カテゴリ表示領域C1乃至C34の夫々には、各カテゴリに属する複数のテーマを示すボタンTが表示される。

例えば、「最新のトピック」を示すカテゴリ領域C1には、「ドローン」、「都知事選挙」、「ゲーム」等のテーマを示すボタンTが表示される。また、「ニュース」を示すカテゴリ領域C2には、「オリンピック」、「台風」、「地震」等のテーマを示すボタンTが表示される。

また、「投資家作成テーマ」を示すカテゴリ領域C3には、個人投資家Uが作成したテーマを示すボタンTが表示される。例えば「IoT」、「甲子園」、「ハイブリッドカー」等のテーマを示すボタンTが表示される。なお、個人投資家Uによるテーマの作成については、図8乃至図10を参照して後述する。

また、「みんなのテーマ」を示すカテゴリ領域C4には、個人投資家Uによって応募された複数のテーマのうち、一般投票による得票数の多かったテーマについて、サーバ1により株式ポートフォリオが作成されたテーマを示すボタンTが表示される。このとき、ボタンTの内部に、リスクレベルと、過去のリターンとを表示させることもできる。具体的には例えば、「イギリスEU離脱」、「IoT」、「ヨガ」等のテーマを示すボタンTが表示される。そして、「イギリスEU離脱」を示すボタンTの内部には、リスクレベルが「高」であることを示す図形と、過去のリターンがここ1年で「+44.00%」であることを示す数値とが表示される。また、「IoT」を示すボタンTの内部には、リスクレベルが「中」であることを示す図形と、過去のリターンがここ1年で「+32.80%」であることを示す数値とが表示される。また、「ヨガ」を示すボタンTの内部には、リスクレベルが「中」であることを示す図形と、過去のリターンがここ1年で「+29.30%」であることを示す数値とが表示される。

なお、投資家Uによるテーマの応募方法や、投資家Uにより応募された複数のテーマを対象とした一般投票の方法ついては、図11を参照して後述する。

図6は、個人投資家Uにテーマを選択させるために、投資家端末2に表示される画面の一例である。

投資家端末2には、図5のステップS1において個人投資家Uがテーマを選択し易いように、複数のテーマが、複数のカテゴリに分類され表示される。具体的な画面構成は、図6に示すように、「最新のトピック」と、「ニュース」と、「投資家作成テーマ」と、「みんなのテーマ」とに区分されたカテゴリの夫々が表示されたカテゴリ表示領域C1乃至C34で構成される。また、カテゴリ表示領域C1乃至C34の夫々には、各カテゴリに属する複数のテーマを示すボタンTが表示される。

例えば、「最新のトピック」を示すカテゴリ領域C1には、「ドローン」、「都知事選挙」、「ゲーム」等のテーマを示すボタンTが表示される。また、「ニュース」を示すカテゴリ領域C2には、「オリンピック」、「台風」、「地震」等のテーマを示すボタンTが表示される。

また、「投資家作成テーマ」を示すカテゴリ領域C3には、個人投資家Uが作成したテーマを示すボタンTが表示される。例えば「IoT」、「甲子園」、「ハイブリッドカー」等のテーマを示すボタンTが表示される。なお、個人投資家Uによるテーマの作成については、図8乃至図10を参照して後述する。

また、「みんなのテーマ」を示すカテゴリ領域C4には、個人投資家Uによって応募された複数のテーマのうち、一般投票による得票数の多かったテーマについて、サーバ1により株式ポートフォリオが作成されたテーマを示すボタンTが表示される。このとき、ボタンTの内部に、リスクレベルと、過去のリターンとを表示させることもできる。具体的には例えば、「イギリスEU離脱」、「IoT」、「ヨガ」等のテーマを示すボタンTが表示される。そして、「イギリスEU離脱」を示すボタンTの内部には、リスクレベルが「高」であることを示す図形と、過去のリターンがここ1年で「+44.00%」であることを示す数値とが表示される。また、「IoT」を示すボタンTの内部には、リスクレベルが「中」であることを示す図形と、過去のリターンがここ1年で「+32.80%」であることを示す数値とが表示される。また、「ヨガ」を示すボタンTの内部には、リスクレベルが「中」であることを示す図形と、過去のリターンがここ1年で「+29.30%」であることを示す数値とが表示される。

なお、投資家Uによるテーマの応募方法や、投資家Uにより応募された複数のテーマを対象とした一般投票の方法ついては、図11を参照して後述する。

次に、個人投資家Uが、「最新のトピック」に属するテーマのうち「ドローン」をテーマとして選択したケースについて、図5のテーマ選択処理と対応させながら説明する。

個人投資家Uは、図5のステップS1において、テーマとしての「ドローン」(以下、単に「ドローン」と呼ぶ)を選択する場合、図6の「最新トピック」を示すカテゴリ領域C1に属する「ドローン」を示すボタンTを押下する。

「ドローン」を示すボタンTが押下されると、図5のステップS2において、サーバ1のテーマ取得部302は、「ドローン」を取得する。このとき、図5のステップS3において、組合せ選択部303は、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。次に、図5のステップS4において、ポートフォリオ作成部304は、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄についての初期購入比率及び初期購入金額を演算することにより初期の株式ポートフォリオを作成する。

個人投資家Uは、図5のステップS1において、テーマとしての「ドローン」(以下、単に「ドローン」と呼ぶ)を選択する場合、図6の「最新トピック」を示すカテゴリ領域C1に属する「ドローン」を示すボタンTを押下する。

「ドローン」を示すボタンTが押下されると、図5のステップS2において、サーバ1のテーマ取得部302は、「ドローン」を取得する。このとき、図5のステップS3において、組合せ選択部303は、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。次に、図5のステップS4において、ポートフォリオ作成部304は、「ドローン」に紐付く複数種類の株式の銘柄についての初期購入比率及び初期購入金額を演算することにより初期の株式ポートフォリオを作成する。

次に、図5のステップS5において、表示制御部306は、作成された初期の株式ポートフォリオの内容を投資家端末2に表示させる制御を実行する。また、図5のステップS6において、表示制御部306は、個人投資家Uの嗜好に合うパターンを選択させるためのボタンを投資家端末2に表示させる。

図7は、図5のステップS7において、個人投資家Uに対し、株式ポートフォリオの初期値を確認させ、必要に応じて株式ポートフォリオを更新するためのパターンを選択させるために、投資家端末2に表示される画面の一例である。

具体的な画面構成は、図7に示すように、表示領域Kと、表示領域Lと、表示領域Mと、表示領域Fと、表示領域Qと、表示領域Rとで構成される。

図7は、図5のステップS7において、個人投資家Uに対し、株式ポートフォリオの初期値を確認させ、必要に応じて株式ポートフォリオを更新するためのパターンを選択させるために、投資家端末2に表示される画面の一例である。

具体的な画面構成は、図7に示すように、表示領域Kと、表示領域Lと、表示領域Mと、表示領域Fと、表示領域Qと、表示領域Rとで構成される。

表示領域Kには、テーマが表示される。具体的には、「ドローン」を示す文字や画像が表示される。また、カテゴリとは別に、予めテーマが属する分野を階層別に設け、「エネルギー」、「テクノロジー」といったような、「ドローン」が属する分野を表示領域Kに表示させることもできる。また、表示領域Kには、リスクレベル、過去のリターン、目安となる運用期間を表示させることもできる。

表示領域Lには、投資先となる企業の数と、テーマの説明文が表示される。具体的には、「ドローン」に関連する企業の数と、「ドローン」についての簡単な説明文とが表示される。例えば「無人航空機(ドローン)に関連する企業10社に投資します。無人航空機(ドローン)は、もともと軍事用に開発されていましたが、最近では物流やエンターテインメントの世界でも活躍するようになりました。日本の市場規模は来年に15億円、10年後には400億円を超すという見方もあります。」といった文章がテーマと共に表示される。これにより、個人投資家Uは、投資先となる企業の数と、テーマの簡単な概要を把握することができる。

表示領域Lには、投資先となる企業の数と、テーマの説明文が表示される。具体的には、「ドローン」に関連する企業の数と、「ドローン」についての簡単な説明文とが表示される。例えば「無人航空機(ドローン)に関連する企業10社に投資します。無人航空機(ドローン)は、もともと軍事用に開発されていましたが、最近では物流やエンターテインメントの世界でも活躍するようになりました。日本の市場規模は来年に15億円、10年後には400億円を超すという見方もあります。」といった文章がテーマと共に表示される。これにより、個人投資家Uは、投資先となる企業の数と、テーマの簡単な概要を把握することができる。

表示領域Mには、テーマの内訳を示す表が表示される。具体的には、「ドローン」に紐付く株式ポートフォリオを構成する複数種類の株式の銘柄の内訳を示す表が表示される。例えば、銘柄、購入比率、株数、購入金額を示す表が表示される。図7の例では、「ドローン」に紐付く10種類の銘柄がポートフォリオ作成部304によって選択されている。具体的には、銘柄「A株式会社」は、購入比率がトップの「26.2%」であり、株数が「28株」、購入金額が「26,264円」であることがわかる。また、銘柄「B株式会社」は、購入比率が2番目の「24.98%」であり、株数が「80株」、購入金額が「25,040円」であることがわかる。また、銘柄「C株式会社」は、購入比率が3番目の「10.34%」であり、株数が「6株」、購入金額が「10,368円」であることがわかる。なお、これら3種類の銘柄以外の7種類の銘柄(株式会社D社、株式会社E社等)についての購入比率、株数、及び購入金額については、図7の表示領域Mに示されているとおりである。

また、表示領域Fには、銘柄毎の購入比率が円グラフにより表示される。具体的には、株式ポートフォリオを構成する銘柄毎の購入比率を円グラフ化したものと、「ドローン」に紐付く株式ポートフォリオを購入した場合の投資金額小計、取引手数料、及びこれらの金額の合計額(価格)とが表示される。

これにより、個人投資家Uは、表示領域Mと表示領域Fに表示された内容を確認することにより、株式ポートフォリオにおける購入比率と、購入に必要となる費用を一見して把握することができるため、これを投資の際の有用な判断材料とすることができる。

また、表示領域Fには、銘柄毎の購入比率が円グラフにより表示される。具体的には、株式ポートフォリオを構成する銘柄毎の購入比率を円グラフ化したものと、「ドローン」に紐付く株式ポートフォリオを購入した場合の投資金額小計、取引手数料、及びこれらの金額の合計額(価格)とが表示される。

これにより、個人投資家Uは、表示領域Mと表示領域Fに表示された内容を確認することにより、株式ポートフォリオにおける購入比率と、購入に必要となる費用を一見して把握することができるため、これを投資の際の有用な判断材料とすることができる。

表示領域Qには、複数のパターンが表示される。具体的には、図5のステップS7において、個人投資家Uの嗜好に合うパターンを選択させるための複数のボタンが表示される。具体的には例えば、図7の例では、個人投資家Uの嗜好に合うパターンを選択させるためのボタンとして、4種類のパターンを示すボタンが表示領域Qに表示されている。

即ち、個人投資家Uは、リスクとリターンとのバランスを重視したいと考えた場合には、「バランス重視」というパターンのボタンを押下する。すると、図5のステップS8において、パターン取得部305は、選択された「バランス重視」というパターンを取得する。そして、図5のステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、「バランス重視」というパターンにおける、リスクとリターンとのバランスを重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。

また、個人投資家Uは、リスクの小ささを重視したいと考えた場合には、「リスク最小化」というパターンのボタンを押下する。すると、図5のステップS8において、パターン取得部305は、選択された「リスク最小化」というパターンを取得する。そして、図5のステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、「リスク最小化」というパターンにおける、リスクを最小化することを重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。

また、個人投資家Uは、銘柄の成長性を重視したいと考えた場合には、「成長性重視」というパターンのボタンを押下する。すると、図5のステップS8において、パターン取得部305は、選択された「成長性重視」というパターンを取得する。そして、図5のステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、「成長性重視」というパターンにおける、銘柄の成長性を重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。

また、個人投資家Uは、銘柄の割安さを重視したいと考えた場合には、「割安さ重視」というパターンのボタンを押下する。すると、図5のステップS8において、パターン取得部305は、選択された「割安さ重視」というパターンを取得する。そして、図5のステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、「割安さ重視」というパターンにおける、銘柄の割安さを重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。

即ち、個人投資家Uは、リスクとリターンとのバランスを重視したいと考えた場合には、「バランス重視」というパターンのボタンを押下する。すると、図5のステップS8において、パターン取得部305は、選択された「バランス重視」というパターンを取得する。そして、図5のステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、「バランス重視」というパターンにおける、リスクとリターンとのバランスを重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。

また、個人投資家Uは、リスクの小ささを重視したいと考えた場合には、「リスク最小化」というパターンのボタンを押下する。すると、図5のステップS8において、パターン取得部305は、選択された「リスク最小化」というパターンを取得する。そして、図5のステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、「リスク最小化」というパターンにおける、リスクを最小化することを重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。

また、個人投資家Uは、銘柄の成長性を重視したいと考えた場合には、「成長性重視」というパターンのボタンを押下する。すると、図5のステップS8において、パターン取得部305は、選択された「成長性重視」というパターンを取得する。そして、図5のステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、「成長性重視」というパターンにおける、銘柄の成長性を重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。

また、個人投資家Uは、銘柄の割安さを重視したいと考えた場合には、「割安さ重視」というパターンのボタンを押下する。すると、図5のステップS8において、パターン取得部305は、選択された「割安さ重視」というパターンを取得する。そして、図5のステップS9において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、「割安さ重視」というパターンにおける、銘柄の割安さを重視した思想に基づく購入比率及び購入金額に更新する。

このようにして、個人投資家Uが自身の嗜好に合ったパターンを選択した場合、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を、個人投資家Uの嗜好に合ったパターンに基づく購入比率及び購入金額に更新する。これにより、株式ポートフォリオが更新される。

株式ポートフォリオが更新されると、図5のステップS10において、表示制御部306は、更新後の株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

株式ポートフォリオが更新されると、図5のステップS10において、表示制御部306は、更新後の株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

このように、個人投資家Uは、テーマを選択するだけで、テーマに沿った内容の複数種類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリオを、銘柄毎の購入比率及び購入金額を自ら設定することをなく購入することができる。

表示領域Rには、操作用のボタンや個人投資家Uに関する情報等が表示される。具体的には例えば、表示領域Rには、個人投資家Uが株式ポートフォリオの購入に費やすことができる金額や、株式ポートフォリオの購入実績等を表示させることができる。

次に、図8乃至10を参照して、個人投資家Uがテーマを作成し、そのテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを売買する手法について説明する。

図8は、図3のサーバ1のテーマ作成機能を発揮させるための機能的構成の一例を示す機能ブロック図である。

図8は、図3のサーバ1のテーマ作成機能を発揮させるための機能的構成の一例を示す機能ブロック図である。

サーバ1のCPU101においては、図4に示す機能的構成と同様に、DB管理部301と、ポートフォリオ作成部304と、表示制御部306とが機能する。図8に示す機能的構成では、さらに、作成テーマ受付部310と、組合せ受付部311と、見通し受付部312と、売買管理部313と、リスクレベル評価部314とが機能する。

DB管理部301は、図4に示す機能的構成と同様に、1以上の株式情報を株式DB401に記憶させて管理する。また、DB管理部301は、1以上のテーマ情報をテーマDB402に記憶させて管理する。また、図8に示す機能的構成では、DB管理部301は、さらに、1以上の株式ポートフォリオに関する情報をポートフォリオDB403に記憶させて管理する。

作成テーマ受付部310は、個人投資家Uが投資家端末2を操作することによって作成されたテーマを受付ける。なお、個人投資家Uがテーマを作成するための具体的な操作の内容ついては、図10を参照して後述する。

組合せ受付部311は、株式DB401に記憶されている株式情報の中から個人投資家Uによって選択された複数種類の株式の銘柄の組合せを受付ける。

作成テーマ受付部310は、個人投資家Uが投資家端末2を操作することによって作成されたテーマを受付ける。なお、個人投資家Uがテーマを作成するための具体的な操作の内容ついては、図10を参照して後述する。

組合せ受付部311は、株式DB401に記憶されている株式情報の中から個人投資家Uによって選択された複数種類の株式の銘柄の組合せを受付ける。

ポートフォリオ作成部304は、受付けられた複数種類の株式の銘柄の組合せについての初期購入比率及び初期購入金額を演算する。これにより、ポートフォリオ作成部304は、初期の株式ポートフォリオを作成する。

また、ポートフォリオ作成部304は、後述する見通し受付部312により銘柄毎の見通しの選択が受付けられた場合、見通しに基づき購入比率及び購入金額を演算し直し、初期購入比率及び初期購入金額を更新させる。これにより、ポートフォリオ作成部304は、株式ポートフォリオを更新する。

また、ポートフォリオ作成部304は、後述する見通し受付部312により銘柄毎の見通しの選択が受付けられた場合、見通しに基づき購入比率及び購入金額を演算し直し、初期購入比率及び初期購入金額を更新させる。これにより、ポートフォリオ作成部304は、株式ポートフォリオを更新する。

表示制御部306は、図4に示す機能的構成と同様に、ポートフォリオ作成部304によって作成された株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。

見通し受付部312は、個人投資家Uが投資家端末2を操作することにより銘柄毎の見通しが選択された場合、選択された見通しを受付ける。なお、個人投資家Uが見通しを選択する具体的方法については、図10を参照して後述する。

見通し受付部312は、個人投資家Uが投資家端末2を操作することにより銘柄毎の見通しが選択された場合、選択された見通しを受付ける。なお、個人投資家Uが見通しを選択する具体的方法については、図10を参照して後述する。

売買管理部313は、作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを売買の対象とする個人投資家U間の売買を管理する。具体的には例えば、個人投資家U1によって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを、個人投資家U1以外の個人投資家U2乃至Unが操作する投資家端末2−2乃至2−nにも表示させる制御を実行する。これにより、個人投資家U2乃至Unは、個人投資家U1によって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを購入することができる。同様に、個人投資家U1は、個人投資家U2乃至Unによって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオとを購入することができる。

リスクレベル評価部314は、所定の評価基準に基づき株式ポートフォリオ毎のリスクを評価し、評価結果を数値化する。表示制御部306は、数値化された評価結果をリスクレベルとして投資家端末2に表示させる。なお、リスクレベル評価部314によるリスクレベルの評価方法は特に限定されない。例えばポートフォリオDB403に記憶された複数の株式ポートフォリオに関する情報のうち、特定の株式ポートフォリオについての評価を基準値とする相対評価によって算出することもできる。

これにより、個人投資家Uは、株式ポートフォリオ毎の投資リスクを容易に把握することができる。

これにより、個人投資家Uは、株式ポートフォリオ毎の投資リスクを容易に把握することができる。

次に、サーバ1が、個人投資家Uの操作に基づき、投資家端末2によって作成されたテーマを受付けてから投資家端末2において個人投資家Uが作成したいと考えるテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを出力させるまでの一連の処理(以下、「テーマ作成処理」と呼ぶ)について説明する。

図9は、サーバ1が実行するテーマ作成処理を説明するフローチャートである。

図9は、サーバ1が実行するテーマ作成処理を説明するフローチャートである。

ステップS21において、作成テーマ受付部310は、投資家端末2においてテーマを作成する操作がなされたか否かを判定する。

投資家端末2においてテーマを作成する操作がなされていない場合、ステップS21においてNOであると判定され、処理はステップS21に戻される。即ち、投資家端末2においてテーマを作成する操作がなされるまでの間、ステップS21の判定処理が繰り返される。その後、投資家端末2においてテーマを作成する操作がなされると、ステップS21においてYESであると判定されて、処理はステップS22に進む。

投資家端末2においてテーマを作成する操作がなされていない場合、ステップS21においてNOであると判定され、処理はステップS21に戻される。即ち、投資家端末2においてテーマを作成する操作がなされるまでの間、ステップS21の判定処理が繰り返される。その後、投資家端末2においてテーマを作成する操作がなされると、ステップS21においてYESであると判定されて、処理はステップS22に進む。

ステップS22において、作成テーマ受付部310は、ステップS21における投資家端末2の操作により作成されたテーマを受付ける。

ステップS23において、組合せ受付部311は、投資家端末2において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされたか否かを判定する。

投資家端末2において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされていない場合、ステップS23においてNOであると判定され、処理はステップS23に戻される。即ち、投資家端末2において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされるまでの間、ステップS23の判定処理が繰り返される。その後、投資家端末2において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされると、ステップS23においてYESであると判定されて、処理はステップS24に進む。

ステップS23において、組合せ受付部311は、投資家端末2において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされたか否かを判定する。

投資家端末2において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされていない場合、ステップS23においてNOであると判定され、処理はステップS23に戻される。即ち、投資家端末2において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされるまでの間、ステップS23の判定処理が繰り返される。その後、投資家端末2において複数の株式の銘柄を選択する操作がなされると、ステップS23においてYESであると判定されて、処理はステップS24に進む。

ステップS24において、ポートフォリオ作成部304は、ステップS22の処理で受付けられた、複数の株式の銘柄の組合せについて、初期購入比率及び初期購入金額を演算する。即ち、ポートフォリオ作成部304は、初期の株式ポートフォリオを作成する。

ステップS25において、表示制御部306は、ステップS22の処理で作成された初期購入比率及び初期購入金額を投資家端末2に表示させる制御を実行する。即ち、表示制御部306は、初期の株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。このとき、投資家端末2に表示される株式ポートフォリオには、個人投資家Uに銘柄毎の見通しを選択させるためのボタンが表示される。なお、個人投資家Uに銘柄毎の見通しを選択させるためのボタンの具体的内容は、図10を参照して後述する。

ステップS25において、表示制御部306は、ステップS22の処理で作成された初期購入比率及び初期購入金額を投資家端末2に表示させる制御を実行する。即ち、表示制御部306は、初期の株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。このとき、投資家端末2に表示される株式ポートフォリオには、個人投資家Uに銘柄毎の見通しを選択させるためのボタンが表示される。なお、個人投資家Uに銘柄毎の見通しを選択させるためのボタンの具体的内容は、図10を参照して後述する。

ステップS26において、見通し受付部312は、投資家端末2において銘柄毎の見通しを選択する操作がなされたか否かを判定する。

投資家端末2において銘柄毎の見通しを選択する操作がなされていない場合、ステップS26においてNOであると判定され、処理は終了する。この場合、投資家端末2に表示された株式ポートフォリオの内容は初期値のままである。

投資家端末2において銘柄毎の見通しを選択する操作がなされた場合、ステップS26においてYESであると判定され、処理はステップS27に進む。

投資家端末2において銘柄毎の見通しを選択する操作がなされていない場合、ステップS26においてNOであると判定され、処理は終了する。この場合、投資家端末2に表示された株式ポートフォリオの内容は初期値のままである。

投資家端末2において銘柄毎の見通しを選択する操作がなされた場合、ステップS26においてYESであると判定され、処理はステップS27に進む。

ステップS27において、見通し受付部312は、個人投資家Uが投資家端末2を操作することにより見通しが選択された場合に、選択結果を受付ける。

ステップS28において、ポートフォリオ作成部304は、ステップS22の処理で受付けられた見通しの選択結果に基づいて購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、ポートフォリオ作成部304は、株式ポートフォリオの初期購入比率及び初期購入金額を更新する。

ステップS29において、表示制御部306は、ステップS22の処理で更新された株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。これにより処理は終了する。

ステップS28において、ポートフォリオ作成部304は、ステップS22の処理で受付けられた見通しの選択結果に基づいて購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、ポートフォリオ作成部304は、株式ポートフォリオの初期購入比率及び初期購入金額を更新する。

ステップS29において、表示制御部306は、ステップS22の処理で更新された株式ポートフォリオを投資家端末2に表示させる制御を実行する。これにより処理は終了する。

次に、個人投資家Uがテーマを作成するための具体的な操作の内容について、投資家端末2に表示される画面の例を参照し、図9のテーマ作成処理と対応させながら説明する。

図10は、図9のステップS21において個人投資家Uが容易にテーマを作成できるようにするために、投資家端末2に表示される画面の一例を示す図である。

図10は、図9のステップS21において個人投資家Uが容易にテーマを作成できるようにするために、投資家端末2に表示される画面の一例を示す図である。

具体的な画面構成は、図10に示すように、表示領域Vと、表示領域Wと、表示領域Xと、表示領域Yと、表示領域Zとで構成される。

表示領域Vには、図9のステップS21において、個人投資家Uがテーマの基本情報を入力するための入力欄等が表示される。具体的は、表示領域Vには、テーマ名を入力する欄と、テーマが属するカテゴリを選択するボタンと、個人投資家Uが所定のテーマとそのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入するために費やすことのできる金額を入力する欄(テーマ1つあたりの金額の欄)と、テーマについての簡単な説明を入力する欄と、テーマを示す画像をアップロードするための欄とが表示される。

個人投資家Uは、表示領域Vの基本情報を入力することにより、テーマを作成する。具体的には、個人投資家Uは、例えば「IoT」をテーマとし、テーマ1つあたりの購入金額を「100,000円」としたいと考えた場合には、投資家端末2を操作することにより、以下のような入力を行うこととなる。即ち、個人投資家Uは、テーマ名の欄には「IoT」を入力し、テーマ1つあたりの金額の欄には「100,000」を入力し、説明文の欄にはIoTについての簡単な説明を入力する。また、個人投資家Uは、テーマ「IoT」が属するカテゴリの選択と、テーマを示す画像のアップロードとをすることもできる。このとき、図9のステップS22において、作成テーマ受付部310は、個人投資家Uによって作成されたテーマを受付ける。

このようにして、個人投資家Uは、オリジナルのテーマを作成することができる。なお、この時点ではテーマに対し複数種類の株式の銘柄が紐付いていないため、まだ株式ポートフォリオは作成されていない。

表示領域Vには、図9のステップS21において、個人投資家Uがテーマの基本情報を入力するための入力欄等が表示される。具体的は、表示領域Vには、テーマ名を入力する欄と、テーマが属するカテゴリを選択するボタンと、個人投資家Uが所定のテーマとそのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入するために費やすことのできる金額を入力する欄(テーマ1つあたりの金額の欄)と、テーマについての簡単な説明を入力する欄と、テーマを示す画像をアップロードするための欄とが表示される。

個人投資家Uは、表示領域Vの基本情報を入力することにより、テーマを作成する。具体的には、個人投資家Uは、例えば「IoT」をテーマとし、テーマ1つあたりの購入金額を「100,000円」としたいと考えた場合には、投資家端末2を操作することにより、以下のような入力を行うこととなる。即ち、個人投資家Uは、テーマ名の欄には「IoT」を入力し、テーマ1つあたりの金額の欄には「100,000」を入力し、説明文の欄にはIoTについての簡単な説明を入力する。また、個人投資家Uは、テーマ「IoT」が属するカテゴリの選択と、テーマを示す画像のアップロードとをすることもできる。このとき、図9のステップS22において、作成テーマ受付部310は、個人投資家Uによって作成されたテーマを受付ける。

このようにして、個人投資家Uは、オリジナルのテーマを作成することができる。なお、この時点ではテーマに対し複数種類の株式の銘柄が紐付いていないため、まだ株式ポートフォリオは作成されていない。

表示領域Wには、個人投資家Uによって選択された銘柄の一覧が表示される。個人投資家Uは、テーマ「IoT」に紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せを選択する。具体的には、個人投資家Uは、表示領域Wに表示された「銘柄を追加」の欄にキーワードを入力することにより、入力されたキーワードに紐付く銘柄を選択し追加する。このとき、図9のステップS23において、組合せ受付部311は、個人投資家Uによって選択された複数の銘柄の組合せを受付ける。これにより、個人投資家Uは、自身が投資したいと考える複数の株式の銘柄を自由に選択し追加することができる。

例えば表示領域Wに表示された「選択した銘柄一覧」の例では、個人投資家Uによって以下の9種類の銘柄が選択されている。

即ち、識別コードが「6701」、名称が「A株式会社」という銘柄と、識別コードが「6702」、名称が「B株式会社」という銘柄と、識別コードが「7013」、名称が「C株式会社」という銘柄と、識別コードが「6301」、名称が「D株式会社」という銘柄と、識別コードが「7911」、名称が「E株式会社」という銘柄と、識別コードが「6724」、名称が「F株式会社」という銘柄と、識別コードが「4205」、名称が「G株式会社」と、識別コードが「7422」、名称が「H株式会社」と、識別コードが「5632」、名称が「I株式会社」という銘柄とが選択されている。

なお、表示領域Wに示すように、選択された銘柄を削除するための削除ボタンを設けることができる。これにより、個人投資家Uは、銘柄を適宜追加または削除することができる。

例えば表示領域Wに表示された「選択した銘柄一覧」の例では、個人投資家Uによって以下の9種類の銘柄が選択されている。

即ち、識別コードが「6701」、名称が「A株式会社」という銘柄と、識別コードが「6702」、名称が「B株式会社」という銘柄と、識別コードが「7013」、名称が「C株式会社」という銘柄と、識別コードが「6301」、名称が「D株式会社」という銘柄と、識別コードが「7911」、名称が「E株式会社」という銘柄と、識別コードが「6724」、名称が「F株式会社」という銘柄と、識別コードが「4205」、名称が「G株式会社」と、識別コードが「7422」、名称が「H株式会社」と、識別コードが「5632」、名称が「I株式会社」という銘柄とが選択されている。

なお、表示領域Wに示すように、選択された銘柄を削除するための削除ボタンを設けることができる。これにより、個人投資家Uは、銘柄を適宜追加または削除することができる。

個人投資家Uによって複数種類の株式の銘柄の組合せが選択されると、図9のステップS24において、ポートフォリオ作成部304は、初期購入比率及び初期購入金額を演算する。そして、図9のステップS25において、表示制御部306は、投資家端末2に初期の株式ポートフォリオを表示させる制御を実行する。具体的には、表示領域Wの「選択した銘柄一覧」の「株数」の欄に、初期購入比率に基づく株数が表示され、「購入金額」の欄に、銘柄毎の初期購入金額が表示される。

図10に示す例では、銘柄「A株式会社」は、株数が「180株」、購入金額が「12,684円」と表示される。銘柄「B株式会社」は、株数が「130株」、購入金額が「3,160円」と表示される。銘柄「C株式会社」は、株数が「100株」、購入金額が「6,360円」と表示される。銘柄「D株式会社」は、株数が「80株」、購入金額が「2,130円」と表示される。銘柄「E株式会社」は、株数が「70株」、購入金額が「4,226円」と表示される。銘柄「F株式会社」は、株数が「40株」、購入金額が「2,130円」と表示される。銘柄「G株式会社」は、株数が「60株」、購入金額が「3,160円」と表示される。銘柄「H株式会社」は、株数が「30株」、購入金額が「2,123円」と表示される。銘柄「I株式会社」は、株数が「30株」、購入金額が「2,120円」と表示される。

図10に示す例では、銘柄「A株式会社」は、株数が「180株」、購入金額が「12,684円」と表示される。銘柄「B株式会社」は、株数が「130株」、購入金額が「3,160円」と表示される。銘柄「C株式会社」は、株数が「100株」、購入金額が「6,360円」と表示される。銘柄「D株式会社」は、株数が「80株」、購入金額が「2,130円」と表示される。銘柄「E株式会社」は、株数が「70株」、購入金額が「4,226円」と表示される。銘柄「F株式会社」は、株数が「40株」、購入金額が「2,130円」と表示される。銘柄「G株式会社」は、株数が「60株」、購入金額が「3,160円」と表示される。銘柄「H株式会社」は、株数が「30株」、購入金額が「2,123円」と表示される。銘柄「I株式会社」は、株数が「30株」、購入金額が「2,120円」と表示される。

表示領域Xには、株式ポートフォリオを構成する各銘柄と、その銘柄毎の購入比率とが表示された円グラフが表示される。また、表示領域Xに表示された円グラフの下には、リスクレベルを示す図形が表示される。図10に示す例では、リスクレベルは「中」となっている。また、購入比率が一番高い銘柄「A株式会社」の購入比率は「33.3%」である。2番目に購入比率が高い銘柄「C株式会社」の購入比率は「16.7%」である。3番目に購入比率が高い銘柄「E株式会社」の購入比率は「11.1%」である。その他の銘柄の購入比率は表示領域Xに表示された円グラフに示すとおりである。

これにより、個人投資家Uは、自身が作成した株式ポートフォリオの購入比率と、株式ポートフォリオの購入金額と、投資リスクのレベルとを容易に把握することができる。

これにより、個人投資家Uは、自身が作成した株式ポートフォリオの購入比率と、株式ポートフォリオの購入金額と、投資リスクのレベルとを容易に把握することができる。

投資家端末2に初期の株式ポートフォリオが表示されると、図9のステップS26において、個人投資家Uは、株式ポートフォリオを構成する銘柄毎に見通しを選択することができる。具体的には、個人投資家Uは、表示領域Wの「選択した銘柄一覧」のうち「見通し」の欄の選択ボタンを押下することにより、銘柄毎の見通しを選択することができる。例えば「強気」、「やや強気」、「ふつう」といった銘柄毎の見通しを選択することができる。

個人投資家Uが投資家端末2を操作することにより見通しが選択されると、図9のステップS27において、見通し受付部311は、個人投資家Uによる見通しを選択する操作を受付ける。具体的には、個人投資家Uは、銘柄毎の見通しを選択した後に、表示領域Xの円グラフの下に表示された「ポートフォリオを最適化する」というボタンを押下する。これにより、見通し受付部311は、個人投資家Uによる見通しを選択する操作を受付ける。そして、図9のステップS28において、ポートフォリオ作成部304は、選択された見通しに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、株式ポートフォリオが更新される。例えば見通しとして「強気」が選択された銘柄については、購入比率及び購入金額が比較的高く設定されることとなる。

個人投資家Uが投資家端末2を操作することにより見通しが選択されると、図9のステップS27において、見通し受付部311は、個人投資家Uによる見通しを選択する操作を受付ける。具体的には、個人投資家Uは、銘柄毎の見通しを選択した後に、表示領域Xの円グラフの下に表示された「ポートフォリオを最適化する」というボタンを押下する。これにより、見通し受付部311は、個人投資家Uによる見通しを選択する操作を受付ける。そして、図9のステップS28において、ポートフォリオ作成部304は、選択された見通しに基づき購入比率及び購入金額を演算し直す。これにより、株式ポートフォリオが更新される。例えば見通しとして「強気」が選択された銘柄については、購入比率及び購入金額が比較的高く設定されることとなる。

また、個人投資家Uは、リスクを最小化したい場合、リスクを最小化するという思想に基づく購入比率及び購入金額に初期購入比率及び初期購入金額を更新することもできる。この場合、個人投資家Uは、表示領域Xの円グラフの下に配置された「リスクを最小化する」というボタンを押下する。このとき、ポートフォリオ作成部304は、投資リスクが最も低くなるように購入比率及び購入金額を演算し直すことにより株式ポートフォリオを更新する。

このようにして、個人投資家Uは、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成することができる。

このようにして、個人投資家Uは、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成することができる。

表示領域Yには、過去のリターンが表示される。図10の表示領域Yに例示するように、「過去のリターン」として、過去の株式ポートフォリオ毎の投資リターンを時系列的に折れ線グラフで表示させることができる。図10の例では、縦軸がテーマ「IoT」のここ1ヶ月の投資リターンとなっており、横軸が時間となっている。また、図10に例示するように、折れ線グラフに日経平均の投資リターンを併記させたり、ここ1年の投資リターン(図10に示す例では−25.40%)、ここ1ヶ月の投資リターン(図10に示す例では+1.00%)、前日と比較した場合の投資リターン(図10に示す例では+0.13%)を数値で表示させたりすることもできる。

表示領域Zには、テーマの取り扱いについての選択ボタンが表示される。

個人投資家Uは、自身が作成したテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオを、他の個人投資家Uに対し公開するかどうかを選択することができる。具体的には、個人投資家Uは、表示領域Zに表示された「公開しない」ボタンと「公開する」ボタンとのうちいずれか一方を押下する。個人投資家Uにより「公開しない」ボタンが押下された場合、個人投資家Uによって作成されたテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオは、他の個人投資家Uには公開されない。一方、個人投資家Uにより「公開する」ボタンが押下された場合、個人投資家Uによって作成されたテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオは、他の個人投資家Uに公開され、個人投資家U間における売買の対象となる。

個人投資家Uは、自身が作成したテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオを、他の個人投資家Uに対し公開するかどうかを選択することができる。具体的には、個人投資家Uは、表示領域Zに表示された「公開しない」ボタンと「公開する」ボタンとのうちいずれか一方を押下する。個人投資家Uにより「公開しない」ボタンが押下された場合、個人投資家Uによって作成されたテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオは、他の個人投資家Uには公開されない。一方、個人投資家Uにより「公開する」ボタンが押下された場合、個人投資家Uによって作成されたテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオは、他の個人投資家Uに公開され、個人投資家U間における売買の対象となる。

また、個人投資家Uは、自身が作成したテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオを、自ら購入することもできる。具体的には、個人投資家Uは、表示領域Zに表示された「購入する」ボタンを押下することにより、自身が作成したテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオを購入することができる。

また、個人投資家Uは、作成中のテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオを、下書き保存することもできる。具体的には、個人投資家Uは、表示領域Zに表示された「下書き保存」ボタンを押下することにより、作成中のテーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオを下書き保存することができる。このとき、テーマ「IoT」に紐付く株式ポートフォリオは、サーバ1のポートフォリオDB403に記憶される。

このようにして、個人投資家Uは、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成し、これを売買の対象とすることができる。

このようにして、個人投資家Uは、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成し、これを売買の対象とすることができる。

また、個人投資家Uは、自身のアイデアに基づく新しいテーマを、サービス提供者Pに対し応募することができる。この場合、サービス提供者Pは、個人投資家Uにより応募されたテーマ(以下「応募テーマ」と呼ぶ)を一般投票の対象とすることができ、一般投票において得票数が多かった応募テーマに紐付く株式ポートフォリオを作成することができる。

図11は、個人投資家Uが自身のアイデアに基づくテーマを応募する際に投資家端末2に表示される画面の一例を示す図である。

図11は、個人投資家Uが自身のアイデアに基づくテーマを応募する際に投資家端末2に表示される画面の一例を示す図である。

具体的な画面構成は、図11に示すように、表示領域Dと、表示領域Eとで構成される。

表示領域Dには、個人投資家Uが自身のアイデアに基づくテーマを応募することができる期間と、応募された複数の応募テーマを対象とする一般投票が行われる期間と、一般投票の結果が発表される期日とが表示される。具体的には例えば、個人投資家Uが自身のアイデアに基づくテーマを応募することができる期間である「アイデア募集」の期間を「9/1〜20」とすることができる。また、応募テーマを対象とする一般投票が行われる期間である「投票タイム」の期間を「9/21〜30」とし、一般投票の結果が発表される期日である「結果発表」の期日を「10/1」とすることができる。

個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、サービス提供者Pが管理するサーバ1に対し、「9/1〜20」の期間中に自身のアイデアに基づくテーマを応募する。そして、サーバ1は、「9/21〜30」の期間中に、応募テーマを対象とする一般投票を実施し、一般投票の結果を「10/1」に発表する。なお、一般投票の実施方法は特に限定されない。例えば、インターネット上に所定の一般投票用のWebサイトを設けることにより一般投票を実施してもよい。

表示領域Dには、個人投資家Uが自身のアイデアに基づくテーマを応募することができる期間と、応募された複数の応募テーマを対象とする一般投票が行われる期間と、一般投票の結果が発表される期日とが表示される。具体的には例えば、個人投資家Uが自身のアイデアに基づくテーマを応募することができる期間である「アイデア募集」の期間を「9/1〜20」とすることができる。また、応募テーマを対象とする一般投票が行われる期間である「投票タイム」の期間を「9/21〜30」とし、一般投票の結果が発表される期日である「結果発表」の期日を「10/1」とすることができる。

個人投資家Uは、投資家端末2を操作することにより、サービス提供者Pが管理するサーバ1に対し、「9/1〜20」の期間中に自身のアイデアに基づくテーマを応募する。そして、サーバ1は、「9/21〜30」の期間中に、応募テーマを対象とする一般投票を実施し、一般投票の結果を「10/1」に発表する。なお、一般投票の実施方法は特に限定されない。例えば、インターネット上に所定の一般投票用のWebサイトを設けることにより一般投票を実施してもよい。

表示領域Eには、個人投資家Uが応募しようとするテーマを入力する欄が表示される。具体的には例えば、応募しようとするテーマのテーマ名を入力する欄と、そのテーマについてのコメントを入力する欄と、そのテーマを応募するためのボタンとが表示される。

個人投資家Uは、表示領域Eに表示されたこれらの入力欄に、応募しようとするテーマのテーマ名と、そのテーマについてのコメントを入力し、そのテーマを応募するためのボタンを押下する。これにより、個人投資家Uにより応募された応募テーマは、投資家端末2からサーバ1に対し送信されることとなる。

サーバ1は、投資家端末2から送信された応募テーマを取得し、上述した一般投票を実施する。具体的には、応募テーマは、図示はしないが、サーバ1が備える応募テーマ取得部によって取得される。また、応募テーマ取得部により取得された複数の応募テーマは、図示はしないが、サーバ1が備える一般投票実施部によって実施される一般投票の対象となる。

サーバ1の一般投票実施部により実施された一般投票で所定の得票数を獲得した応募テーマは、サーバ1のポートフォリオ作成部304により株式ポートフォリオが作成され、投資家端末2に表示される。具体的には、図6に示すカテゴリ表示領域C4に「みんなのテーマ」として表示される。これにより、一般投票で所定の得票数を獲得した応募テーマを応募した個人投資家Uは、例えば、他の法律上の規制等がなければ、その応募テーマに紐付く株式ポートフォリオを他の個人投資家Uに売却することもできるし、その応募テーマと、その応募テーマに紐付く株式ポートフォリオを自ら購入することもできるようになる。

また例えば、サービス提供者Pが、その応募テーマ自体又はそれに基づくテーマに基づく他株式ポートフォリオを他の個人投資家Uに売却してもよい。この場合、サービス提供者Pは、一般投票で所定の得票数を獲得した応募テーマを応募した個人投資家Uに対して、その利益の一部を還元してもよい。また例えば、サービス提供者Pは、当該個人投資家Uがあえて何もできないようにしてもよい。

個人投資家Uは、表示領域Eに表示されたこれらの入力欄に、応募しようとするテーマのテーマ名と、そのテーマについてのコメントを入力し、そのテーマを応募するためのボタンを押下する。これにより、個人投資家Uにより応募された応募テーマは、投資家端末2からサーバ1に対し送信されることとなる。

サーバ1は、投資家端末2から送信された応募テーマを取得し、上述した一般投票を実施する。具体的には、応募テーマは、図示はしないが、サーバ1が備える応募テーマ取得部によって取得される。また、応募テーマ取得部により取得された複数の応募テーマは、図示はしないが、サーバ1が備える一般投票実施部によって実施される一般投票の対象となる。

サーバ1の一般投票実施部により実施された一般投票で所定の得票数を獲得した応募テーマは、サーバ1のポートフォリオ作成部304により株式ポートフォリオが作成され、投資家端末2に表示される。具体的には、図6に示すカテゴリ表示領域C4に「みんなのテーマ」として表示される。これにより、一般投票で所定の得票数を獲得した応募テーマを応募した個人投資家Uは、例えば、他の法律上の規制等がなければ、その応募テーマに紐付く株式ポートフォリオを他の個人投資家Uに売却することもできるし、その応募テーマと、その応募テーマに紐付く株式ポートフォリオを自ら購入することもできるようになる。

また例えば、サービス提供者Pが、その応募テーマ自体又はそれに基づくテーマに基づく他株式ポートフォリオを他の個人投資家Uに売却してもよい。この場合、サービス提供者Pは、一般投票で所定の得票数を獲得した応募テーマを応募した個人投資家Uに対して、その利益の一部を還元してもよい。また例えば、サービス提供者Pは、当該個人投資家Uがあえて何もできないようにしてもよい。

また、上述の例では、各個人投資家Uが応募テーマを自由に選んだが、特にこれに限定されず、例えば、サービス提供者Pがある程度の基準や範囲を決定して、各個人投資家Uは、その基準や範囲内の中で応募テーマを選んでもよい。具体的には例えば、サービス提供者Pは、企業等を一定の範囲から選ばすフォーマットを予め用意して、各個人投資家Uは、そのフォーマットを用いて企業等を選び、その選んだ企業等を含むテーマを応募テーマとして申し込んでもよい。

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。

例えば、上述した実施形態では、株式ポートフォリオを構成する複数種類の株式の銘柄は、単元未満株を前提として説明しているが、単元未満株である必要はなく、単元株であってもよい。

また、上述した実施形態では、個人投資家に対するサービスの提供を前提として説明いるが、個人投資家に限らず、サービスの提供先に機関投資家を含めてもよい。

また、図6に示す投資家端末2に表示される画面構成は、あくまでも例示であり、図6の例に限定されない。例えば図6に例示した「最新トピック」、「ニュース」、「投資家作成テーマ」以外のカテゴリを採用することもできる。

また、上述した実施形態では、個人投資家に対するサービスの提供を前提として説明いるが、個人投資家に限らず、サービスの提供先に機関投資家を含めてもよい。

また、図6に示す投資家端末2に表示される画面構成は、あくまでも例示であり、図6の例に限定されない。例えば図6に例示した「最新トピック」、「ニュース」、「投資家作成テーマ」以外のカテゴリを採用することもできる。

また、図7及び図10に示す投資家端末2に表示される画面構成は、あくまでも例示であり、図7及び図10の例に限定されない。図7及び図10に例示した画面構成以外の画面構成を採用することもできる。例えば、図10の例では、個人投資家Uは、表示領域Wの「削除」ボタンを押下することにより選択した銘柄を「選択した銘柄一覧」から削除することができるが、「削除」ボタンを設けずに、銘柄を一覧に表示させるか否かを選択するボタン(表示のON/OFF機能)を設けてもよい。

また、図7及び図10では、ポートフォリオを構成する各銘柄とその購入比率及び購入金額を一覧表及び円グラフで表示させているが、特に実施形態に限定されず、ポートフォリオを構成する各銘柄とその購入比率及び購入金額とが表示されれば、その表示形態は問わない。

また、図7及び図10では、ポートフォリオを構成する各銘柄とその購入比率及び購入金額を一覧表及び円グラフで表示させているが、特に実施形態に限定されず、ポートフォリオを構成する各銘柄とその購入比率及び購入金額とが表示されれば、その表示形態は問わない。

また、上述した実施形態では、テーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを売買の対象とする手法を説明したが、売買に限らず、例えばテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオをギフトカード等の形態で他人へのプレゼントの対象とすることもできる。なお、テーマとそのテーマに紐付く株式ポートフォリオに限らず、単元株、単元未満株の単位でもギフトカード等の形態で他人へのプレゼントの対象とすることができる。

また、上述した実施形態では、初期購入比率及び初期購入金額は、図7に示す4種類のパターンを示すボタンが押下されることにより、個人投資家Uの嗜好に合った購入比率及び購入金額に更新される。ただし、パターンは4種類に限定されない。例えば、個人投資家Uが許容できるリスクを、バー形式で入力できるようにしてもよいし、数字(例えば0乃至100等)で入力できるようにしてもよい。

また、上述した実施形態では、個人投資家Uによって作成されたテーマに基づく演算結果である初期購入比率及び初期購入金額は、個人投資家Uが許容できるリスクに合わせて、個人投資家Uが図10の表示領域Wに示す銘柄毎の「見通し」を選択することにより更新される。ただし、初期購入比率及び初期購入金額を更新させる方法は特に限定されない。例えば、個人投資家Uが許容できるリスクを、バー形式で入力できるようにしてもよいし、数字(例えば0乃至100等)で入力できるようにしてもよい。

また、上述した実施形態では、初期購入比率及び初期購入金額は、図7に示す4種類のパターンを示すボタンが押下されることにより、個人投資家Uの嗜好に合った購入比率及び購入金額に更新される。ただし、パターンは4種類に限定されない。例えば、個人投資家Uが許容できるリスクを、バー形式で入力できるようにしてもよいし、数字(例えば0乃至100等)で入力できるようにしてもよい。

また、上述した実施形態では、個人投資家Uによって作成されたテーマに基づく演算結果である初期購入比率及び初期購入金額は、個人投資家Uが許容できるリスクに合わせて、個人投資家Uが図10の表示領域Wに示す銘柄毎の「見通し」を選択することにより更新される。ただし、初期購入比率及び初期購入金額を更新させる方法は特に限定されない。例えば、個人投資家Uが許容できるリスクを、バー形式で入力できるようにしてもよいし、数字(例えば0乃至100等)で入力できるようにしてもよい。

また、上述した実施形態では、株式ポートフォリオを構成する銘柄の購入比率及び購入金額は、個人投資家Uのリスク許容度や銘柄の成長性に基づいて更新される。ただし、個人投資家Uのリスク許容度や銘柄の成長性に限定されることなく、例えば個人投資家Uが5年後に達成していたい資産額に合わせて購入比率及び購入金額を更新されるようにすることもできる。これにより、個人投資家Uは、株式投資における将来の目標を明確化させながらテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することができる。

また、上述した実施形態では、個人投資家Uによって選択されたテーマに基づき複数種類の株式の銘柄がサーバ1により自動的に選択されるが、自動的に選択されずに個人投資家Uが任意に銘柄や株数を指定できるようにしてもよい。

また、上述した実施形態では、個人投資家Uによって選択された複数種類の株式の銘柄の購入比率及び購入金額は、サーバ1によって自動的に演算されるが、個人投資家Uが任意に株数を指定できるようにしてもよい。

また、上述した実施形態では、個人投資家Uによって選択されたテーマに基づき複数種類の株式の銘柄がサーバ1により自動的に選択されるが、自動的に選択されずに個人投資家Uが任意に銘柄や株数を指定できるようにしてもよい。

また、上述した実施形態では、個人投資家Uによって選択された複数種類の株式の銘柄の購入比率及び購入金額は、サーバ1によって自動的に演算されるが、個人投資家Uが任意に株数を指定できるようにしてもよい。

さらにいえば、上述の実施形態では、株式ポートフォリオを対象にしたが、特にこれに限定されず、本発明は金融商品一般等その他投資対象となり得る商品に適用することができる。

ここで、金融商品としては、例えば日本国でいえば、金融商品取引業の第1種及び第2種、保険法に定められている保険商品を含む。具体的には例えば、有価証券、みなし有価証券、ETF(上場投資信託)、RIET(不動産投資信託)、デリバティブ、クラウドファンディング、債券、為替、コモディティ(石油等)、生命保険、損害保険、第三分野保険等が金融商品に含まれる。

その他投資対象となり得る商品としては、例えば仮想通貨等が存在する。

ここで、金融商品としては、例えば日本国でいえば、金融商品取引業の第1種及び第2種、保険法に定められている保険商品を含む。具体的には例えば、有価証券、みなし有価証券、ETF(上場投資信託)、RIET(不動産投資信託)、デリバティブ、クラウドファンディング、債券、為替、コモディティ(石油等)、生命保険、損害保険、第三分野保険等が金融商品に含まれる。

その他投資対象となり得る商品としては、例えば仮想通貨等が存在する。

また例えば、図3に示すハードウェア構成は、本発明の目的を達成するための例示に過ぎず、特に限定されない。

また、図4及び図8に示す機能ブロック図は、例示に過ぎず、特に限定されない。即ち、上述した一連の処理を全体として実行できる機能が情報処理装置に備えられていれば足り、この機能を実現するためにどのような機能ブロックを用いるのかは、特に図4及び図8の例に限定されない。

また、機能ブロックの存在場所も、図4及び図8に限定されず、任意でよい。

また、1つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。

例えばサーバ1のDB管理部301等の少なくとも一部の機能を投資家端末2に移譲させることもできる。

また、1つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。

例えばサーバ1のDB管理部301等の少なくとも一部の機能を投資家端末2に移譲させることもできる。

各機能ブロックの処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされる。

コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい。また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能なコンピュータ、例えばサーバの他汎用のスマートフォンやパーソナルコンピュータであってもよい。

コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであってもよい。また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能なコンピュータ、例えばサーバの他汎用のスマートフォンやパーソナルコンピュータであってもよい。

このようなプログラムを含む記録媒体は、各個人投資家にプログラムを提供するために装置本体とは別に配布される、リムーバブルメディアにより構成されるだけではなく、装置本体に予め組み込まれた状態で各個人投資家に提供される記録媒体等で構成される。

なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、その順序に添って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的或いは個別に実行される処理をも含むものである。

例えば上述の図5のテーマ選択処理では、投資家端末2において、初期の株式ポートフォリオの表示(ステップS5)の後に、パターンの表示(ステップS6の)が行われる。

しかしながら、投資家端末2においてパターンが選択されたか否かの判定時点(ステップS7の判定時点)で、初期の株式ポートフォリオの表示及びパターンの表示がなされていれば足り、初期の株式ポートフォリオの表示とパターンの表示との各タイミングは特に限定されない。

例えば、投資家端末2において、パターンが表示された後に初期の株式ポートフォリオの表示がなされてもよい。また、パターンの表示と初期の株式ポートフォリオの表示とは夫々並列的(同時)に行われてもよい。なお、通常は、パターンと初期の株式ポートフォリオとは、同一画面上で同時に表示される。

しかしながら、投資家端末2においてパターンが選択されたか否かの判定時点(ステップS7の判定時点)で、初期の株式ポートフォリオの表示及びパターンの表示がなされていれば足り、初期の株式ポートフォリオの表示とパターンの表示との各タイミングは特に限定されない。

例えば、投資家端末2において、パターンが表示された後に初期の株式ポートフォリオの表示がなされてもよい。また、パターンの表示と初期の株式ポートフォリオの表示とは夫々並列的(同時)に行われてもよい。なお、通常は、パターンと初期の株式ポートフォリオとは、同一画面上で同時に表示される。

また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置や複数の手段等より構成される全体的な装置を意味するものである。

以上まとめると、本発明が適用される情報処理装置は、次のような構成を取れば足り、各種各様な実施形態を取ることができる。

即ち、本発明が適用される情報処理装置(例えば図4のサーバ1)は、

ユーザ(例えば図2の個人投資家U1乃至Un)により選択されたテーマを取得する取得手段(例えば図4のテーマ取得部302)と、

取得された前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せを選択する選択手段(例えば図4の組合せ選択部303)と、

選択された前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率の初期値を演算する初期演算手段(例えば図4のポートフォリオ作成部304)と、

複数の購入比率のパターンのうち、ユーザにより選択されたパターンを取得するパターン取得手段(例えば図4のパターン取得部305)と、

取得された前記パターンに基づき前記購入比率を更新する更新手段(例えば図4のポートフォリオ作成部304)と、

を備える。

これにより、例えば投資家(ユーザ)は、自身の嗜好に合ったテーマを選択するだけで、テーマと、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリオ(金融商品の銘柄の組合せの一例)を、銘柄毎の購入比率を自ら設定することをなく購入することができる。以下

即ち、本発明が適用される情報処理装置(例えば図4のサーバ1)は、

ユーザ(例えば図2の個人投資家U1乃至Un)により選択されたテーマを取得する取得手段(例えば図4のテーマ取得部302)と、

取得された前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せを選択する選択手段(例えば図4の組合せ選択部303)と、

選択された前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率の初期値を演算する初期演算手段(例えば図4のポートフォリオ作成部304)と、

複数の購入比率のパターンのうち、ユーザにより選択されたパターンを取得するパターン取得手段(例えば図4のパターン取得部305)と、

取得された前記パターンに基づき前記購入比率を更新する更新手段(例えば図4のポートフォリオ作成部304)と、

を備える。

これにより、例えば投資家(ユーザ)は、自身の嗜好に合ったテーマを選択するだけで、テーマと、そのテーマに紐付く複数種類の株式の銘柄の組合せによる株式ポートフォリオ(金融商品の銘柄の組合せの一例)を、銘柄毎の購入比率を自ら設定することをなく購入することができる。以下

また、前記複数のパターンのうち少なくとも1つは、所定の思想に基づき予め設定されることができる。

これにより、投資家は、自身の嗜好に合う株式ポートフォリオの構成を選択することができる。

これにより、投資家は、自身の嗜好に合う株式ポートフォリオの構成を選択することができる。

また、前記複数のパターンのうち少なくとも1つは、リスクとリターンとのバランスに基づき予め設定されることができる。

これにより、投資家は、自身のリスク許容度の範囲内で、最大のリターンが期待できる株式ポートフォリオの構成を選択することができる。

これにより、投資家は、自身のリスク許容度の範囲内で、最大のリターンが期待できる株式ポートフォリオの構成を選択することができる。

また、前記更新手段は、

金融商品の銘柄毎に入力されたリスク許容度の組合せに基づき前記購入比率を更新することができる。

これにより、投資家は、自身の嗜好に合うテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することができる。

金融商品の銘柄毎に入力されたリスク許容度の組合せに基づき前記購入比率を更新することができる。

これにより、投資家は、自身の嗜好に合うテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することができる。

また、前記株式は、単元未満株とすることができる。

これにより、投資家は、少額からの分散投資が可能となる。

これにより、投資家は、少額からの分散投資が可能となる。

また、本発明が適用される情報処理装置(例えば図8のサーバ1)は、

ユーザにより作成されたテーマを受付けるテーマ受付手段(例えば図8のテーマ受付部310)と、

前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せの選択を受付ける組合せ受付手段(例えば図8の組合せ受付部311)と、

受付けられた前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せによるポートフォリオを作成するポートフォリオ作成手段(例えば図8のポートフォリオ作成部304)と、

を備える。

これにより、例えば投資家(ユーザ)は、銘柄毎の株式数や金額を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、株式ポートフォリオ(金融商品の銘柄のポートフォリオの一例)を作成することができる。

ユーザにより作成されたテーマを受付けるテーマ受付手段(例えば図8のテーマ受付部310)と、

前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せの選択を受付ける組合せ受付手段(例えば図8の組合せ受付部311)と、

受付けられた前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せによるポートフォリオを作成するポートフォリオ作成手段(例えば図8のポートフォリオ作成部304)と、

を備える。

これにより、例えば投資家(ユーザ)は、銘柄毎の株式数や金額を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、株式ポートフォリオ(金融商品の銘柄のポートフォリオの一例)を作成することができる。

また、前記金融商品の銘柄毎に、ユーザによる見通しを受付ける見通し受付手段(例えば図8の見通し受付部312)と、

受付けられた前記見通しに基づき前記購入比率を更新する更新手段(例えば図8のポートフォリオ作成部304)と、

をさらに備えることができる。

これにより、投資家は、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成することができる。

受付けられた前記見通しに基づき前記購入比率を更新する更新手段(例えば図8のポートフォリオ作成部304)と、

をさらに備えることができる。

これにより、投資家は、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成することができる。

また、前記テーマに基づき作成された前記株式ポートフォリオを、前記ユーザとそれ以外のユーザとの間における売買の対象として、前記それ以外のユーザに公開する公開手段(例えば図8の売買管理部313)をさらに備えることができる。

これにより、投資家は、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成し、これを売買の対象とすることができる。

これにより、投資家は、銘柄毎の株式数を考慮することなく、簡単な操作を行うことにより、自身が所望するリスク・リターンバランスの株式ポートフォリオを作成し、これを売買の対象とすることができる。

また、前記それ以外のユーザは、前記ユーザによって公開された前記ポートフォリオを購入することができる、

これにより、投資家は他の投資家によって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することができる。

これにより、投資家は他の投資家によって作成されたテーマと、そのテーマに紐付く株式ポートフォリオを購入することができる。

また、前記株式は、単元未満株とすることができる。

これにより、投資家は、少額からの分散投資が可能となる。

これにより、投資家は、少額からの分散投資が可能となる。

1・・・ サーバ

2,2−1,2−n・・・ 投資家端末

101・・・ CPU

102・・・ ROM

103・・・ RAM

104・・・ バス

105・・・ 入出力インターフェース

106・・・ 出力部

107・・・ 入力部

108・・・ 記憶部

109・・・ 通信部

110・・・ ドライブ

120・・・ リムーバブルメディア

301・・・ DB管理部

302・・・ 選択テーマ取得部

303・・・ 組合せ選択部

304・・・ ポートフォリオ作成部

305・・・ パターン取得部

306・・・ 表示制御部

310・・・ 作成テーマ受付部

311・・・ 組合せ受付部

312・・・ 見通し受付部

313・・・ 売買管理部

314・・・ リスクレベル評価部

401・・・ 株式DB

402・・・ テーマDB

403・・・ ポートフォリオDB

C1,C2,C3・・・ カテゴリ表示領域

D,E,F,K,L,M,Q,R,V,W,X,Y,Z・・・ 表示領域

N・・・ ネットワーク

P・・・ サービス提供者

S・・・ 証券会社

T・・・ ボタン

U,U1,U2,U3,Un・・・ 個人投資家

2,2−1,2−n・・・ 投資家端末

101・・・ CPU

102・・・ ROM

103・・・ RAM

104・・・ バス

105・・・ 入出力インターフェース

106・・・ 出力部

107・・・ 入力部

108・・・ 記憶部

109・・・ 通信部

110・・・ ドライブ

120・・・ リムーバブルメディア

301・・・ DB管理部

302・・・ 選択テーマ取得部

303・・・ 組合せ選択部

304・・・ ポートフォリオ作成部

305・・・ パターン取得部

306・・・ 表示制御部

310・・・ 作成テーマ受付部

311・・・ 組合せ受付部

312・・・ 見通し受付部

313・・・ 売買管理部

314・・・ リスクレベル評価部

401・・・ 株式DB

402・・・ テーマDB

403・・・ ポートフォリオDB

C1,C2,C3・・・ カテゴリ表示領域

D,E,F,K,L,M,Q,R,V,W,X,Y,Z・・・ 表示領域

N・・・ ネットワーク

P・・・ サービス提供者

S・・・ 証券会社

T・・・ ボタン

U,U1,U2,U3,Un・・・ 個人投資家

Claims (5)

- ユーザにより作成されたテーマを受付けるテーマ受付手段と、

前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せの選択を受付ける組合せ受付手段と、

受付けられた前記組合せ毎に、前記金融商品の銘柄毎の購入比率を演算し、前記テーマに紐付く複数種類の金融商品の銘柄の組合せによるポートフォリオを作成するポートフォリオ作成手段と、

を備える情報処理装置。 - 前記金融商品の銘柄毎に、ユーザによる見通しを受付ける見通し受付手段と、

受付けられた前記見通しに基づき前記購入比率を更新する更新手段と、

をさらに備える、

請求項1に記載の情報処理装置。 - 前記テーマに基づき作成された前記ポートフォリオを、前記ユーザとそれ以外のユーザとの間における売買の対象として、前記それ以外のユーザに公開する公開手段

をさらに備える、

請求項1または2に記載の情報処理装置。 - 前記それ以外のユーザは、前記ユーザによって公開された前記ポートフォリオを購入することができる、

請求項1乃至3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。 - 前記金融商品の銘柄の組合せは、株式の銘柄の組合せであり、

前記株式は、単元未満株である、

請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017202426A JP2018073404A (ja) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 情報処理装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017202426A JP2018073404A (ja) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 情報処理装置 |

Related Parent Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2016208990A Division JP6334645B2 (ja) | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 情報処理装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018073404A true JP2018073404A (ja) | 2018-05-10 |

| JP2018073404A5 JP2018073404A5 (ja) | 2019-12-05 |

Family

ID=62114353

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017202426A Pending JP2018073404A (ja) | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 情報処理装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2018073404A (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2020060982A (ja) * | 2018-10-10 | 2020-04-16 | 株式会社メルカリ | 情報処理方法、情報処理装置、及びプログラム |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2002024555A (ja) * | 2000-06-30 | 2002-01-25 | Toshiba Corp | 金融サービス提供方法およびシステム、ポートフォーリオサービス提供方法およびシステム、ならびにプログラムを記憶した記憶媒体 |

| JP2003223555A (ja) * | 2001-11-21 | 2003-08-08 | Daiwa Securities Group Inc | ポートフォリオ構築支援装置およびプログラム |

-

2017

- 2017-10-19 JP JP2017202426A patent/JP2018073404A/ja active Pending

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2002024555A (ja) * | 2000-06-30 | 2002-01-25 | Toshiba Corp | 金融サービス提供方法およびシステム、ポートフォーリオサービス提供方法およびシステム、ならびにプログラムを記憶した記憶媒体 |

| JP2003223555A (ja) * | 2001-11-21 | 2003-08-08 | Daiwa Securities Group Inc | ポートフォリオ構築支援装置およびプログラム |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2020060982A (ja) * | 2018-10-10 | 2020-04-16 | 株式会社メルカリ | 情報処理方法、情報処理装置、及びプログラム |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6715048B2 (ja) | 目標達成ポートフォリオ生成装置、プログラム及び方法 | |

| MacKenzie | A material political economy: Automated trading desk and price prediction in high-frequency trading | |

| Miceli et al. | A bargaining model of holdouts and takings | |

| JPWO2019035459A1 (ja) | 情報流通方法、情報流通サーバ装置、端末装置、及びコンピュータプログラム | |

| US11580602B2 (en) | Darkpool matching of orders with price discretion | |

| Yilmaz et al. | What makes NFTs valuable to consumers? Perceived value drivers associated with NFTs liking, purchasing, and holding | |

| Avci et al. | Blockchain tokenization of real estate investment: a security token offering procedure and legal design proposal | |

| Foster et al. | BigFintechs and their impacts on sustainable development | |

| US20140074679A1 (en) | Targeted objective complementary currency | |

| US20130317961A1 (en) | Methods and systems for order matching | |

| JP6285525B1 (ja) | 情報処理装置 | |

| JP2020144947A (ja) | 目標達成ポートフォリオ生成装置、プログラム及び方法 | |

| US20230162286A1 (en) | System, Method, and Platform for Providing Support and Financial Resources for Small Businesses | |

| JP2018073404A (ja) | 情報処理装置 | |

| JP6247418B1 (ja) | 3者型クラウドファンディングシステム | |

| US20210398110A1 (en) | Sales platform for collectibles | |

| JP6334645B2 (ja) | 情報処理装置 | |

| JP6640170B2 (ja) | 情報処理装置 | |

| WO2014071447A1 (en) | Improvements in electronic commerce | |

| JP7231296B1 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム | |

| KR20140022178A (ko) | 모의 주식투자와 연계된 게임 운영 장치 | |

| Schuldt et al. | Decentralized finance–How triple-entry accounting and distributed ledger technology is revolutionizing the world of financial services from a business perspective | |

| Belykh et al. | Some issues of legal regulation of electronic commerce in the Russian Federation | |

| Effah et al. | Beyond the traditional'SME challenges' discourse: A historical field study of a dot. com failure in Ghana | |

| Saad et al. | The metaverse and Islamic financial contracts: The case of Ijarah [version 1; peer review: 1 approved with reservations] |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20191025 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20191025 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20201208 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20210608 |