JP2018008310A - 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 - Google Patents

電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2018008310A JP2018008310A JP2016177940A JP2016177940A JP2018008310A JP 2018008310 A JP2018008310 A JP 2018008310A JP 2016177940 A JP2016177940 A JP 2016177940A JP 2016177940 A JP2016177940 A JP 2016177940A JP 2018008310 A JP2018008310 A JP 2018008310A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- clad steel

- clad

- steel strip

- steel pipe

- welded

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 152

- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 152

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 22

- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims abstract description 22

- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14

- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims abstract description 14

- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14

- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10

- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 10

- 229910000975 Carbon steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9

- 239000010962 carbon steel Substances 0.000 claims abstract description 9

- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7

- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7

- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 68

- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 21

- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 11

- 238000003466 welding Methods 0.000 abstract description 57

- 238000002788 crimping Methods 0.000 abstract 1

- 239000002648 laminated material Substances 0.000 description 31

- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 18

- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 18

- 239000011324 bead Substances 0.000 description 9

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 8

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 8

- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 7

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5

- 238000000034 method Methods 0.000 description 5

- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 5

- 229910021578 Iron(III) chloride Inorganic materials 0.000 description 4

- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 4

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 4

- RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K iron trichloride Chemical compound Cl[Fe](Cl)Cl RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 4

- 230000013011 mating Effects 0.000 description 4

- 229910001209 Low-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000010953 base metal Substances 0.000 description 3

- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 2

- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 2

- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 2

- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2

- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2

- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1

- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1

- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1

- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1

- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1

- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1

- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1

- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 1

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1

- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1

- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1

- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1

- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1

- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 1

- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1

- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1

- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1

- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1

- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1

- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1

Images

Abstract

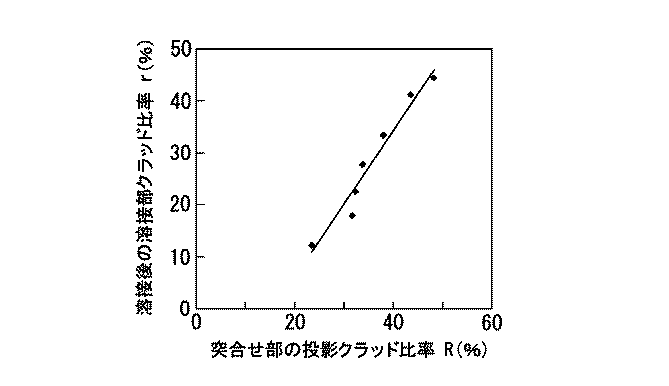

【解決手段】炭素鋼または低合金鋼からなる第1層11と、ステンレス鋼またはニッケル含有合金からなる第2層12とが圧着されてなるクラッド鋼帯10を用意する。クラッド鋼帯の幅方向両端部を第2層側から押し込み加工して、前記幅方向両端部を、クラッド界面が第2層側からクラッド鋼帯の厚み中心側に向き、かつ、ベベル角度が10°以上50°以下で、開先深さdがクラッド鋼帯の厚みtの10%以上45%以下であり、投影クラッド比率Rが15%以上50%以下であるY形開先とする開先加工を行う。その後、クラッド鋼帯を管状に成形し、アプセット量が0.2t以上1.0t以下の条件で突き合せ加圧し、電縫溶接する。

【選択図】図2

Description

[1]母材である炭素鋼または低合金鋼からなる第1層と、合せ材であるステンレス鋼またはニッケル含有合金からなる第2層とが圧着されてなるクラッド鋼帯を用意し、

前記クラッド鋼帯の幅方向両端部を前記第2層側から押し込み加工して、前記幅方向両端部を、クラッド界面が前記第2層側から前記クラッド鋼帯の厚み中心側に向き、かつ、ベベル角度が10°以上50°以下で、開先深さdが前記クラッド鋼帯の厚みtの10%以上45%以下であり、下記(1)式で定義される投影クラッド比率Rが15%以上50%以下であるY形開先とする開先加工を行い、

その後、前記クラッド鋼帯を管状に成形し、

該クラッド鋼帯の前記幅方向両端部を、アプセット量が0.2t以上1.0t以下の条件で突き合せ加圧し、電縫溶接して、電縫溶接クラッド鋼管を得る

ことを特徴とする電縫溶接クラッド鋼管の製造方法。

記

R=(tc *+d)/t×100(%) ・・・(1)

ここで、R:投影クラッド比率

tc *:ルート面における前記第2層の厚み(mm)

d:開先深さ(mm)

t:前記クラッド鋼帯の厚み(mm)

ここで、h:偏平割れ高さ(mm)

D:管外径(mm)

記

R=(tc *+d)/t×100(%) ・・・(1)

ここで、R:投影クラッド比率

tc *:ルート面における前記第二層の厚み(mm)

d:開先深さ(mm)

t:前記クラッド鋼帯の厚み(mm)

表1に示す成分組成を有し、表2に示す厚みを有する母材である低炭素低合金鋼と、表1に示す成分組成を有し、表2に示す厚みを有する合せ材であるステンレス鋼(SUS316L)からなる2層の種々のクラッド熱延鋼帯を用意した。図1に示したように、アンコイラー30とロール成形機50との間に、図4に示す圧延式開先加工機40を配置した電縫溶接鋼管製造設備により、用意した各クラッド熱延鋼帯を素材として、クラッド鋼帯の幅方向両端部に表2に示す形状の開先加工を行い、表2に示すアプセット量として、外径300mmの電縫溶接クラッド鋼管を製造した。なお、合せ材を内層、母材を外層とした。

表3に示す成分組成を有し、表4に示す厚みを有する母材である低炭素低合金鋼と、表3に示す成分組成を有し、表4に示す厚みを有する合せ材であるニッケル含有合金(Alloy625)からなる2層の種々のクラッド熱延鋼帯を用意した。実施例1と同様の方法で、表4に示す形状の開先加工を行い、表4に示すアプセット量として、外径300mmの電縫溶接クラッド鋼管を製造した。なお、合せ材を内層、母材を外層とした。

11 第1層(母材)

12 第2層(合せ材)

13 クラッド界面

14 溶接シーム部

15 メタルフロー

20 電縫溶接クラッド鋼管

30 アンコイラー

40 開先加工機

42 上側サイドロール

42A 圧延部

44 下側サイドロール

50 ロール成形機

60 高周波加熱装置

70 スクイズロール

90 ビード切削機

96 切断機

θ ベベル角度

d 開先深さ

t クラッド鋼帯(鋼管)の厚み

tm 第1層(母材)の厚み

tc 第2層(合せ材)の厚み

tc * ルート面における第2層(合せ材)の厚み

tw 溶接シーム部における第2層の厚み

Claims (2)

- 母材である炭素鋼または低合金鋼からなる第1層と、合せ材であるステンレス鋼またはニッケル含有合金からなる第2層とが圧着されてなるクラッド鋼帯を用意し、

前記クラッド鋼帯の幅方向両端部を前記第2層側から押し込み加工して、前記幅方向両端部を、クラッド界面が前記第2層側から前記クラッド鋼帯の厚み中心側に向き、かつ、ベベル角度が10°以上50°以下で、開先深さdが前記クラッド鋼帯の厚みtの10%以上45%以下であり、下記(1)式で定義される投影クラッド比率Rが15%以上50%以下であるY形開先とする開先加工を行い、

その後、前記クラッド鋼帯を管状に成形し、

該クラッド鋼帯の前記幅方向両端部を、アプセット量が0.2t以上1.0t以下の条件で突き合せ加圧し、電縫溶接して、電縫溶接クラッド鋼管を得る

ことを特徴とする電縫溶接クラッド鋼管の製造方法。

記

R=(tc *+d)/t×100(%) ・・・(1)

ここで、R:投影クラッド比率

tc *:ルート面における前記第2層の厚み(mm)

d:開先深さ(mm)

t:前記クラッド鋼帯の厚み(mm) - 得られた前記電縫溶接クラッド鋼管は、JIS G 3445の規定に準拠した90°偏平試験における偏平値h/Dが0.3未満を満足するものである、請求項1に記載の電縫溶接クラッド鋼管の製造方法。

ここで、h:偏平割れ高さ(mm)

D:管外径(mm)

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016132986 | 2016-07-05 | ||

| JP2016132986 | 2016-07-05 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018008310A true JP2018008310A (ja) | 2018-01-18 |

| JP6520876B2 JP6520876B2 (ja) | 2019-05-29 |

Family

ID=60994777

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2016177940A Active JP6520876B2 (ja) | 2016-07-05 | 2016-09-12 | 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6520876B2 (ja) |

Citations (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6343777A (ja) * | 1986-08-07 | 1988-02-24 | Kawasaki Steel Corp | クラツド鋼管の製造方法 |

-

2016

- 2016-09-12 JP JP2016177940A patent/JP6520876B2/ja active Active

Patent Citations (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6343777A (ja) * | 1986-08-07 | 1988-02-24 | Kawasaki Steel Corp | クラツド鋼管の製造方法 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP6520876B2 (ja) | 2019-05-29 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6323626B1 (ja) | クラッド溶接管およびその製造方法 | |

| JP6265311B1 (ja) | 電縫溶接ステンレスクラッド鋼管およびその製造方法 | |

| JP6319528B1 (ja) | 電縫溶接クラッド鋼管およびその製造方法 | |

| KR101257360B1 (ko) | 고밀도 에너지 빔으로 접합한 용접 강관 및 그의 제조 방법 | |

| JP6164368B2 (ja) | 電縫溶接ステンレスクラッド鋼管の製造方法 | |

| WO2013051249A1 (ja) | 溶接熱影響部靱性に優れた溶接鋼管およびその製造方法 | |

| JP2003136130A (ja) | シーム溶接部靭性に優れた内外面サブマージアーク溶接鋼管の製造方法 | |

| JP6500810B2 (ja) | 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 | |

| JP6536518B2 (ja) | 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 | |

| JP6520876B2 (ja) | 電縫溶接クラッド鋼管の製造方法 | |

| WO2023058463A1 (ja) | ステンレス鋼と銅の接合体およびその製造方法、ならびに、ステンレス鋼と銅の接合方法 | |

| JPH09168878A (ja) | 2相ステンレス溶接鋼管の製造方法 | |

| JP7435909B1 (ja) | 電縫管およびその製造方法 | |

| JP7456559B1 (ja) | ステンレス鋼と銅の接合体およびその製造方法、ならびに、ステンレス鋼と銅の接合方法 | |

| JP4586515B2 (ja) | 溶接部に母材並の二次加工性を有する溶接鋼管及びその製造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20180221 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20190128 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20190212 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190320 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190402 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190415 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6520876 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |