EP2503581A1 - Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied - Google Patents

Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied Download PDFInfo

- Publication number

- EP2503581A1 EP2503581A1 EP12159876A EP12159876A EP2503581A1 EP 2503581 A1 EP2503581 A1 EP 2503581A1 EP 12159876 A EP12159876 A EP 12159876A EP 12159876 A EP12159876 A EP 12159876A EP 2503581 A1 EP2503581 A1 EP 2503581A1

- Authority

- EP

- European Patent Office

- Prior art keywords

- snap

- switch according

- edge

- disc

- unevenness

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES

- H01H37/00—Thermally-actuated switches

- H01H37/02—Details

- H01H37/32—Thermally-sensitive members

- H01H37/52—Thermally-sensitive members actuated due to deflection of bimetallic element

- H01H37/54—Thermally-sensitive members actuated due to deflection of bimetallic element wherein the bimetallic element is inherently snap acting

- H01H37/5427—Thermally-sensitive members actuated due to deflection of bimetallic element wherein the bimetallic element is inherently snap acting encapsulated in sealed miniaturised housing

Definitions

- the present invention relates to a temperature-dependent switch with a temperature-dependent switching mechanism with a round snap-action disc, a housing receiving the switching mechanism, which has a lower part and a top, two provided on the upper part on the inside stationary contacts, each of which is connected to an associated external connection is, as well as arranged on the snap disk and moved by this current transmission member, wherein the snap disk is supported with its edge on a support surface in the switch to press the current transfer member temperature-dependent with the two stationary contacts in plant and / or stand out from them.

- Such a switch is from the DE 26 44 411 C2 known.

- the known switch has a housing with a cup-shaped lower part, in which a temperature-dependent switching mechanism is inserted.

- the lower part is closed by an upper part, which is held by the raised edge of the lower part of this.

- the lower part can be made of metal or insulating material, while the upper part here in any case consists of insulating material.

- the rear derailleur carries a current transfer member in the form of a contact bridge, on top of which a silver support is provided which has two interconnected mating contacts, which are brought into contact with the two stationary contacts depending on the temperature and then electrically connect them together.

- the outer heads of the two rivets serve as external connections.

- the temperature-dependent switching mechanism has a circular in plan view bimetallic snap disk and a circular in plan view spring snap-action disc, which are centrally penetrated by a pin which carries the contact bridge.

- the spring snap-action disc is circumferentially guided in the housing, while the bimetallic snap disk is supported depending on the temperature at a support surface formed by the shoulder of the lower part or the edge of the spring snap disk and thereby allows either the contact bridge to abut the two stationary contacts or the contact bridge lifts off from the stationary contacts, so that the electrical connection between the external connections is interrupted.

- This temperature-dependent switch is used in a known manner to protect electrical equipment from overheating. This will be the switch electrically connected in series with the device to be protected and mechanically arranged on the device so that it is in thermal communication with this.

- the contact bridge is applied to the two stationary contacts, so that the circuit is closed and the device to be protected is supplied with power via the switch. If the temperature rises above a permissible value, the bimetallic snap-action disc lifts the contact bridge away from the stationary contacts, thus opening the switch and interrupting the supply of the device to be protected.

- the now de-energized device can then cool down again.

- the thermally coupled to the device switch cools down again, which then automatically closes again.

- the contact bridge of the known switch By dimensioning the contact bridge of the known switch is able, compared to other temperature-dependent switches in which the operating current of the device to be protected flows directly through the bimetallic snap disk or its associated spring snap-action, so much higher operating currents to lead that it can be used to protect larger electrical appliances with high power consumption.

- the known switch automatically switches on again after cooling the device protected by it. While such a switching behavior for protecting a hair dryer, for example, can be quite useful, this is not desirable anywhere where the device to be protected after switching off may not automatically turn on again to avoid damage. This applies, for example, for electric motors that are used as drive units.

- the DE 198 27 113 proposes therefore to provide a so-called self-holding resistor, which is electrically parallel to the external terminals.

- the self-holding resistor is in the open switch electrically in series with the device to be protected, through which only a harmless residual current now flows because of the resistance value of the self-holding resistor.

- this residual current is sufficient to heat the self-holding resistor so far that it emits a heat that holds the bimetallic snap disk above its switching temperature.

- the from the DE 198 27 113 Known switch may also be equipped with a current-dependent switching function, to which a further resistor is provided, which is permanently connected in series with the external terminals.

- the operating current of the device to be protected thus constantly flows through this heating resistor, which can be dimensioned so that it ensures that the bimetallic snap disk is heated to a temperature above its response temperature when a certain operating current is exceeded, so that the switch at an increased Operating current already opens before the device to be protected has warmed up inadmissible.

- this object is achieved in the switch mentioned above in that at the edge of the snap-action disc and / or on the Support surface for the edge at least one unevenness is provided, such that the snap disc rotates at each switching about its vertical axis.

- the "unevenness” is thus provided in the context of the present invention either on the edge of the snap disk itself and alternatively or additionally also on a support surface for the edge.

- This support surface may be a shoulder on which the snap disk is supported when opening and / or closing the switch.

- a "unevenness” is understood to mean a deviation of the end face of the edge and / or the relevant contact surface from the uniformity in the form of a plane plane planned so far in the prior art, which means that the edge is no longer in the circumferential direction evenly rests on a shoulder or annular surface in the lower part, since the support contact is curved so to speak, so that, for example, an inclined, ascending or descending support surface is formed on or for the edge of the snap disk.

- the unevenness may be a projection or a depression in the edge of the snap-action disk or on a bearing surface for the edge.

- the unevenness may extend over a circumferential range of more than 180 ° to nearly 360 °. Then it is a screw-like edge or a helical bearing surface for the edge, so that sets a twisting effect for the snap disc, which also always runs in the same direction.

- bumps can each extend in the circumferential direction by 45 ° to 90 °.

- the inventor of the present application has recognized that such unevenness causes the snap-action disc and thus also the current-transmitting member to rotate with each switching operation, namely slightly, ie only by a few degrees.

- This slight rotation when opening and / or closing the switch causes not always exactly the same place on the power transmission member comes into contact with the mating contacts when the new switch closes after an opening operation again.

- the contact surface available on the current transfer element is better utilized, so that the proportion of the contact resistance caused by the current transfer element is distributed over many different contact points, and it takes a correspondingly longer time until the contact resistance as a whole reaches an impermissible value.

- the effect of the rotating snap disk primarily results in that the proportion of the contact resistance on the current transmission member increases more slowly. This does not apply to the same extent to the contribution of the stationary contacts to the contact resistance.

- the rotation of the current transmitting member also causes the proportion of the contact resistance attributable to the stationary contacts to increase more slowly with the switching operations than in the prior art.

- the snap-action discs themselves do not have to be changed constructively so that available snap-action discs can be used in order to achieve the turning effect according to the invention.

- the thermal and mechanical properties of the snap discs do not need to be redesigned.

- unevennesses are provided on the snap-action disc, they can interact with the unevennesses on the support surface in such a way that the snap-action disc rotates slightly each time it is switched.

- These bumps can interact like gears, as they are found, for example, in ball press, where they cause a rotation of the switching mechanism with each pressing movement to extend the write mine at the first press and retract the second press.

- the snap-action disc can be a bimetallic snap-action disc which ensures the closing pressure and the temperature-dependent opening movement.

- the closing pressure can also be applied alone or in addition by a Federschnappulation, while a bimetallic snap disk is provided, which either provides only for the opening movement or contributes to the contact pressure in its low temperature position.

- edge of bimetal or spring snap-action disc or the edges of both snap discs are provided according to the invention with at least one unevenness.

- unevenness may be provided on support surfaces in the sense described above.

- the bimetallic snap disk comes namely with its edge into contact with a support surface in the Switch, which leads due to the unevenness to a rotation of the bimetallic snap disk relative to the housing. It does not matter whether the bimetallic snap disk also contributes to the contact pressure in the closed position of the switch, or whether this is effected solely by the Federschnappulation.

- the snap-action disc is a bimetallic snap-action disc which is mechanically connected to the current-transmitting member and presses it below its switching temperature against the stationary contacts and lifts them above their switching temperature.

- the snap-action disc is a spring snap-action disc which biases the current transfer member in the manner of abutment with the stationary contacts, and further comprises a bimetal snap-action disc which lifts the current transfer member above its switching temperature from the stationary contacts, further Preferably, the spring snap-action disc between the current transfer member and bimetallic snap disk is arranged.

- the current transmission member is an approximately round contact plate, which is provided on its surface facing the stationary contacts with a circumferentially closed contact surface.

- the contact plate is preferably connected by a pin-like rivet centric with the bimetallic snap disk and possibly the spring snap-action disc.

- the contact plate can turn particularly easily when it is connected via a rivet centric with the snap discs.

- the upper part is penetrated by two rivets whose inner heads serve as stationary contacts and their outer heads as external connections.

- each terminal electrode is encapsulated with the upper part, each of which is connected to one of the stationary contacts and one of the outer terminals, wherein preferably each terminal electrode is a flat metal part, with which the respective outer terminal, preferably laterally from the upper part protrudes, is integrally formed, more preferably, the terminal electrodes are parallel to each other in the upper part.

- a particular advantage lies in the production of the new switch, because the terminal electrodes can be connected in a first step with stationary contacts and the external terminals, whereupon at Spraying of the upper part of the terminal electrodes are cast or molded so to speak.

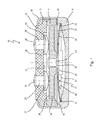

- Fig. 1 is denoted by a temperature-dependent switch 10, which includes a temperature-dependent switching mechanism 11 which is housed in a housing 12.

- the housing 12 comprises a lower part 14 and a closing this upper part 15 which is held by a flanged edge 16 of the lower part 14 at this. Between the lower part 14 and the upper part 15, a ring 17 is arranged, which is supported on a shoulder 18 of the lower part 14 and there leads a spring snap-action disc 21 of the rear derailleur 11 at its edge 19.

- the rear derailleur 11 additionally comprises, in addition to the spring snap-action disc 21, a bimetal snap-action disc 22 which, together with the spring snap disc 21, is centrally penetrated by a pin-like rivet 23, by which these are mechanically connected to a current transfer member in the form of a contact plate 24.

- the rivet 23 has a first shoulder 25 on which the bimetal snap disc 22 is seated with radial and axial play, with a second shoulder 26 is provided on which the spring snap disc 21 also sits with radial and axial play.

- the bimetal snap-action disc 22 is supported with its peripheral edge 27 on a shoulder 28 running inside in the lower part 14, which forms an annular bearing surface for the edge 27.

- the already mentioned contact plate 24 has in the direction of the upper part 15 a radially encircling contact surface 29 which cooperates with stationary contacts 31, 32 which are inner heads of rivets 33, 34 which pass through the upper part 15 and with their outer heads external connections 35, 36 form.

- the bimetal snap-action disc 22 If the temperature of the bimetal snap-action disc 22 increases beyond its response temperature, it snaps from the convex into a concave shape and supports itself with its edge 27 in the region of the ring 17 and pulls the contact plate 24 against the force of the spring Snapping disk 21 away from the stationary contacts 31, 32; the switch 10 is now open.

- a temperature-dependent switch 40 has a housing 41, in which the switching mechanism 11 from Fig. 1 is installed.

- the housing 41 here comprises a plate-like lower part 42, on the raised edge 43, an outer, circumferential groove 44 is provided.

- a cup-like upper part 45 is supported with an inner shoulder 46.

- an edge 47 On the shoulder 46 projects an edge 47, on which an inner circumferential bead 48 is provided, which is in engagement with the groove 44, whereby the lower part 42 is locked to the upper part 45.

- the edge 47 merges into an annular overlap 49, through which the lower part 42 is further held on the upper part 45.

- This overlap 49 can be generated by embossing or welding a protruding portion of the rim 47.

- the lower part 42 may also be made of insulating material or of metal, with a lower part made of metal results in a better thermal connection of the switch 40 to a device to be protected.

- connection electrodes 51, 52 are cast, each carrying a welded stationary contact 53, 54.

- the two stationary contacts 53, 54 are arranged on an inner side 55 of the upper part 45.

- the two terminal electrodes 51, 52 are formed as flat metal parts and formed integrally with external terminals 56, 57, which protrude laterally from the upper part 45.

- the two stationary contacts 53, 54 are temperature-dependent connected by the contact plate 24 with each other as in connection with Fig. 1 already described.

- the bimetallic disc 22 is also supported here with its edge 27 in the switching position shown on the shoulder 28 of the lower part 42. Furthermore, it can be seen better than in FIG. 12 that the spring snap-action disc 21 is peripherally guided with its edge 19 in a circumferential groove 59 which is formed between the shoulder 46 and the edge 43.

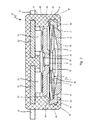

- Fig. 3 is shown in a sectional, schematic side view of the bimetallic snap disk 22, as in the deraille 11 from the Fig. 1 and 2 is used.

- the bimetallic snap disk 22 is in a conventional manner, a slightly dome-shaped, circular in plan view disc, the edge 27 usually has a completely flat, annular end face.

- the bimetallic snap disk 22 has, for example, a diameter 60 of about 8 mm, wherein its indicated at 61 height between the edge 27 and its dome-shaped elevation 62 is about 0.8 mm.

- the bimetallic snap disk 22 In its low-temperature position, the bimetallic snap disk 22 is supported on the shoulder 28, while it is supported in its high temperature position on a support surface 66 which may correspond to the edge 19 of the spring snap-action disc 21. If no spring snap disc 21 is provided, the bimetallic snap disk 22 is supported with its edge 27 accordingly on a shoulder 67 forming the bearing surface, which in the switch according to Fig. 1 downward pointing to the ring 17 and the switch according to Fig. 2 is provided in the groove 59.

- the bumps 63 and 64 now cause the bimetallic snap disk 22 to rotate about its vertical axis 65 when alternately supported on the shoulder 28 and the support surface 66.

- the bimetallic snap disk 22 has at least one such unevenness 63, 64.

- the unevenness 63 is formed in the example shown by an over the otherwise plane ring plane 68 of the rim 27 excellent protrusion of 0.2 mm and the unevenness 64 by a corresponding recess of 0.2 mm.

- the unevenness 63 extends for example over a circumferential angle range 69 of 50 ° and the unevenness 64 over a circumferential angle range 71 of 80 °, as shown in FIG Fig. 3 is shown below, where the bimetallic snap disk 22 is shown in bottom view.

- edge 27 is not flat but so "crooked” that it does not rest evenly and evenly on the shoulder 27 and the support surface 66.

- the spring-snap-action disc 21, which is also round in plan view and is preferably circular, may be formed at its edge 19 with corresponding unevennesses 63, 64.

- the bimetallic snap disk 22 is provided at its edge 27 with at least one unevenness 63, 64, even if the bimetallic snap disk 22 in its in Fig. 1 shown low temperature position is not supported with its edge 27 on the shoulder 28, but is free of forces.

- you open the switch it gets namely, with its edge 27 in contact with the here forming the bearing surface shoulder 19 of the spring snap disk 21, which leads to a rotation of the bimetallic snap disk 22 relative to the housing 12 because of the unevenness 63, 64.

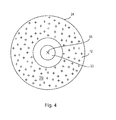

- Fig. 4 is still a plan view of the contact plate 24 from the rear deraille 11 in the Fig. 1 and 2 shown.

- the contact plate 24 is rotationally symmetrical to the Fig. 3 shown vertical axis 65 of the bimetallic snap disk 22 is formed.

- the contact surface 29 which is circumferentially closed in itself and thus formed as an annular surface.

- the surface 72 is formed on its entire annular surface by suitable coating or treatment as an electrically conductive contact area, the two stationary contacts 31 and 32 of Fig. 1 or 53 and 54 off Fig. 2 electrically interconnects when in contact with the contact surface.

- Fig. 5 is in a further embodiment example very schematically and in detail a development of the bimetallic snap disk 22 and the shoulder 28 of the lower part 14 shown over 360 °.

- the edge 27 of the bimetallic snap disk 22 is flat, while the shoulder 28 is provided with a projecting over its ring plane 73 unevenness 74 having a gradually increasing in the circumferential direction bearing surface 75.

- the unevenness 74 extends over a circumferential region 81 of 340 °, that is to say of nearly 360 °.

- Fig. 6 is in a presentation like Figure 5 in a further embodiment shown that both the edge 27 of the bimetallic snap disk 22 and the shoulder 28 with many, circumferentially distributed unevennesses 76, 77 is provided.

- the number of bumps 76 may correspond to the number of bumps 77, but this is not necessary and in many cases not desirable.

- the unevenness may alternatively-like the unevenness 64-also be formed as a recessed unevenness 78, which has a contact surface 79 gradually sloping below the ring plane 73 in the circumferential direction.

- This embodiment is in Fig. 7 shown.

- the unevenness extends over a circumferential region 81 of 340 °, ie a circumferential angle range of almost 360 °.

- the peripheral region 81 can also be selected smaller than 340 °, for example 180 ° or 270 °.

- the bumps 74, 78 may just as well be formed on the edge 27 of the bimetallic snap disk 22, the shoulder 28 then having a completely plane ring plane 73.

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- Thermal Sciences (AREA)

- Thermally Actuated Switches (AREA)

Abstract

Description

- Die vorliegende Erfindung betrifft einen temperaturabhängigen Schalter mit einem temperaturabhängigen Schaltwerk mit einer runden Schnappscheibe, einem das Schaltwerk aufnehmenden Gehäuse, das ein Unterteil sowie ein Oberteil aufweist, zwei an dem Oberteil an dessen Innenseite vorgesehenen stationären Kontakten, von denen jeder mit einem ihm zugeordneten Außenanschluss verbunden ist, sowie einem an der Schnappscheibe angeordneten und von dieser bewegtem Stromübertragungsglied, wobei sich die Schnappscheibe mit ihrem Rand auf einer Auflagefläche in dem Schalter abstützt, um das Stromübertragungsglied temperaturabhängig mit den beiden stationären Kontakten in Anlage zu drücken und/oder von ihnen abzuheben.

- Ein derartiger Schalter ist aus der

DE 26 44 411 C2 bekannt. - Der bekannte Schalter weist ein Gehäuse mit einem becherartigen Unterteil auf, in das ein temperaturabhängiges Schaltwerk eingelegt ist. Das Unterteil wird durch ein Oberteil verschlossen, das durch den hochgezogenen Rand des Unterteils an diesem gehalten wird. Das Unterteil kann aus Metall oder Isolierstoff gefertigt sein, während das Oberteil hier in jedem Fall aus Isolierstoff besteht.

- In dem Oberteil sitzen zwei Nieten, deren innere Köpfe als stationäre Kontakte für das Schaltwerk dienen. Das Schaltwerk trägt ein Stromübertragungsglied in Form einer Kontaktbrücke, auf deren Oberseite eine Silberauflage vorgesehen ist, die zwei miteinander verbundene Gegenkontakte aufweist, die je nach Temperatur mit den beiden stationären Kontakten in Anlage gebracht werden und diese dann elektrisch miteinander verbinden.

- Die außen liegenden Köpfe der beiden Nieten dienen als Außenanschlüsse.

- Das temperaturabhängige Schaltwerk weist eine in Draufsicht kreisrunde Bimetall-Schnappscheibe sowie eine in Draufsicht kreisrunde Feder-Schnappscheibe auf, die zentrisch von einem Zapfen durchsetzt sind, der die Kontaktbrücke trägt. Die Feder-Schnappscheibe ist umfänglich in dem Gehäuse geführt, während sich die Bimetall-Schnappscheibe je nach Temperatur an einer durch die Schulter des Unterteils oder den Rand der Feder-Schnappscheibe gebildeten Auflagefläche abstützt und dabei entweder die Anlage der Kontaktbrücke an den beiden stationären Kontakten ermöglicht oder aber die Kontaktbrücke von den stationären Kontakten abhebt, so dass die elektrische Verbindung zwischen den Außenanschlüssen unterbrochen wird.

- Dieser temperaturabhängige Schalter wird in bekannter Weise dazu verwendet, elektrische Geräte vor Überhitzung zu schützen. Dazu wird der Schalter elektrisch mit dem zu schützenden Gerät in Reihe geschaltet und mechanisch so an dem Gerät angeordnet, dass er mit diesem in thermischer Verbindung steht.

- Unterhalb der Ansprechtemperatur der Bimetall-Schnappscheibe liegt die Kontaktbrücke an den beiden stationären Kontakten an, so dass der Stromkreis geschlossen ist und das zu schützende Gerät über den Schalter mit Strom versorgt wird. Erhöht sich die Temperatur über einen zulässigen Wert hinaus, so hebt die Bimetall-Schnappscheibe die Kontaktbrücke von den stationären Kontakten ab, wodurch der Schalter geöffnet und die Versorgung des zu schützenden Gerätes unterbrochen wird.

- Das jetzt stromlose Gerät kann sich dann wieder abkühlen. Dabei kühlt sich auch der thermisch an das Gerät angekoppelte Schalter wieder ab, der daraufhin selbsttätig wieder schließt.

- Durch die Dimensionierung der Kontaktbrücke ist der bekannte Schalter in der Lage, verglichen mit anderen temperaturabhängigen Schaltern, bei denen der Betriebsstrom des zu schützenden Gerätes unmittelbar über die Bimetall-Schnappscheibe oder eine ihr zugeordnete Feder-Schnappscheibe fließt, sehr viel höhere Betriebsströme zu führen, so dass er zum Schützen größerer elektrischer Geräte mit hoher Leistungsaufnahme eingesetzt werden kann.

- Wie bereits erwähnt, schaltet sich der bekannte Schalter nach dem Abkühlen des von ihm geschützten Gerätes selbsttätig wieder ein. Während ein derartiges Schaltverhalten zum Schutz z.B. eines Haartrockners durchaus sinnvoll sein kann, ist dies überall dort nicht erwünscht, wo sich das zu schützende Gerät nach dem Abschalten nicht automatisch wieder einschalten darf, um Beschädigungen zu vermeiden. Dies gilt z.B. für Elektromotoren, die als Antriebsaggregate eingesetzt werden.

- Die

DE 198 27 113 schlägt daher vor, einen sogenannten Selbsthaltewiderstand vorzusehen, der elektrisch parallel zu den Außenanschlüssen liegt. Der Selbsthaltewiderstand liegt bei geöffnetem Schalter elektrisch in Reihe zu dem zu schützenden Gerät, durch das wegen des Widerstandswertes des Selbsthaltewiderstandes jetzt nur ein unschädlicher Reststrom fließt. Dieser Reststrom reicht jedoch aus, den Selbsthaltewiderstand soweit aufzuheizen, dass er eine Wärme abstrahlt, die die Bimetall-Schnappscheibe oberhalb ihrer Schalttemperatur hält. - Der aus der

DE 198 27 113 bekannte Schalter kann ferner noch mit einer stromabhängigen Schaltfunktion ausgestattet sein, wozu ein weiterer Widerstand vorgesehen ist, der permanent in Reihe zu den Außenanschlüssen geschaltet ist. Der Betriebsstrom des zu schützenden Gerätes fließt somit ständig durch diesen Heizwiderstand, der so dimensioniert werden kann, dass er bei Überschreiten eines bestimmten Betriebsstromes dafür sorgt, dass die Bimetall-Schnappscheibe auf eine Temperatur oberhalb ihrer Ansprechtemperatur aufgeheizt wird, so dass der Schalter bei einem erhöhten Betriebsstrom bereits öffnet, bevor das zu schützende Gerät sich unzulässig erwärmt hat. - Obwohl sich der bekannte Schalter technisch bewährt hat, ist seine Lebensdauer wegen der geschalteten hohen Ströme begrenzt. Je höher nämlich die Zahl der Schaltvorgänge wird, umso größer wird der Übergangswiderstand zwischen den stationären Kontakten und dem Stromübertragungsglied. Der steigende Übergangswiderstand begrenzt dabei die mögliche Einsatzdauer.

- Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den eingangs genannten Schalter mit geringem konstruktivem Aufwand derart weiterzubilden, dass seine Lebensdauer verlängert wird.

- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei dem eingangs genannten Schalter dadurch gelöst, dass an dem Rand der Schnappscheibe und/oder an der Auflagefläche für den Rand zumindest eine Unebenheit vorgesehen ist, derart, dass sich die Schnappscheibe bei jedem Schaltvorgang um ihre Hochachse dreht.

- Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird auf diese Weise vollkommen gelöst.

- Die "Unebenheit" wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung also entweder am Rand der Schnappscheibe selbst sowie alternativ oder zusätzlich auch an einer Auflagefläche für den Rand vorgesehen. Diese Auflagefläche kann eine Schulter sein, an der sich die Schnappscheibe beim Öffnen und/oder Schließen des Schalters abstützt.

- Unter einer "Unebenheit" wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine Abweichung der Stirnfläche des Randes und/oder der betreffenden Auflagefläche von der bisher im Stand der Technik angestrebten Ebenmäßigkeit in Form einer planen Ringebene verstanden, was dazu führt, dass der Rand nicht mehr in Umfangsrichtung gleichmäßig auf einer Schulter oder Ringfläche in dem Unterteil aufliegt, da der Auflagekontakt sozusagen gekrümmt ist, so dass eine beispielsweise schiefe, aufsteigende oder absteigende Auflagefläche an dem oder für den Rand der Schnappscheibe gebildet wird.

- Die Unebenheit kann ein Vorsprung oder eine Vertiefung im Rand der Schnappscheibe oder an einer Auflagefläche für den Rand sein. Die Unebenheit kann sich dabei über einen Umfangsbereich von mehr als 180° bis nahezu 360° erstrecken. Dann handelt es sich um einen schraubenartigen Rand oder eine schraubenartige Auflagefläche für den Rand, so dass sich ein Dreheffekt für die Schnappscheibe einstellt, der zudem immer in die gleiche Richtung verläuft.

- Wenn mehrere Unebenheiten vorgesehen sind, können sie sich jeweils in Umfangsrichtung um 45° bis 90° erstrecken.

- Der Erfinder der vorliegenden Anmeldung hat nämlich erkannt, dass eine derartige Unebenheit dazu führt, dass die Schnappscheibe und damit auch das Stromübertragungsglied sich bei jedem Schaltvorgang drehen, und zwar geringfügig, also nur um wenige Grad. Diese geringfügige Drehung beim Öffnen und/oder Schließen des Schalters führt dazu, dass nicht immer genau dieselbe Stelle auf dem Stromübertragungsglied mit den Gegenkontakten in Kontakt gelangt, wenn der neue Schalter nach einem Öffnungsvorgang wieder schließt.

- Mit anderen Worten, die auf dem Stromübertragungsglied zur Verfügung stehende Kontaktfläche wird besser ausgenutzt, so dass der durch das Stromübertragungsglied bedingte Anteil am Übergangswiderstand auf viele verschiedene Kontaktstellen verteilt wird, und es entsprechend länger dauert, bis der Übergangswiderstand insgesamt einen unzulässigen Wert erreicht.

- Nach Erkenntnis des Erfinders der vorliegenden Anmeldung führt der Effekt der sich drehenden Schnappscheibe vorrangig dazu, dass der Anteil des Übergangswiderstandes auf dem Stromübertragungsglied langsamer ansteigt. Dies gilt nicht in gleichem Maße für den Beitrag der stationären Kontakte zu dem Übergangswiderstand. Allerdings führt die Drehung des Stromübertragungsglieds auch dazu, dass auch der auf die stationären Kontakte entfallende Anteil am Übergangswiderstand mit den Schaltvorgängen langsamer ansteigt als im Stand der Technik.

- All dies führt dazu, dass auf konstruktiv einfache Weise die Lebensdauer der bekannten Schalter erhöht wird, wozu lediglich eine entsprechende Ausbildung des Randes der Schnappscheibe oder ihrer Auflagefläche erforderlich ist. Ansonsten können die bewährten Konstruktionsvarianten der bekannten temperaturabhängigen Schalter für hohe Ströme beibehalten werden.

- Entgegen den Erwartungen führt diese nicht gleichmäßig auf der dafür vorgesehenen Schulter aufliegende Schnappscheibe nicht dazu, dass der Kontaktdruck verringert oder gar das Schaltverhalten selbst negativ beeinträchtigt wird.

- Wenn die zumindest eine Unebenheit an einer Auflagefläche für den Rand der Schnappscheibe vorgesehen ist, müssen die Schnappscheiben selbst nicht konstruktiv geändert werden, so dass verfügbare Schnappscheiben verwendet werden können, um den erfindungsgemäßen Dreheffekt zu erzielen. Hier ist von Vorteil, dass die thermischen und mechanischen Eigenschaften der Schnappscheiben nicht neu konzipiert werden müssen.

- Wenn zusätzlich Unebenheiten an der Schnappscheibe vorgesehen sind, können diese mit den Unebenheiten an der Auflagefläche so zusammenwirken, dass bei jedem Schalten die Schnappscheibe sich geringfügig dreht. Diese Unebenheiten können wie Verzahnungen zusammenwirken, wie sie beispielsweise in Druckkugelschreiben zu finden sind, wo sie bei jeder Drückbewegung eine Verdrehung der Schaltmechanik bewirken, um beim ersten Drücken die Schreibmine auszufahren und beim zweiten Drücken wieder einzufahren.

- Die Schnappscheibe kann dabei eine Bimetall-Schnappscheibe sein, die für den Schließdruck und die temperaturabhängige Öffnungsbewegung sorgt. Der Schließdruck kann aber auch allein oder zusätzlich durch eine Federschnappscheibe aufgebracht werden, während eine Bimetall-Schnappscheibe vorgesehen ist, die entweder nur für die Öffnungsbewegung sorgt oder aber in ihrer Tieftemperaturstellung auch zu dem Kontaktdruck beiträgt.

- Dementsprechend sind entweder nur der Rand von Bimetall- oder Feder-Schnappscheibe oder aber die Ränder beider Schnappscheiben erfindungsgemäß mit zumindest einer Unebenheit versehen. Zusätzlich können im oben beschriebenen Sinne auch Unebenheiten an Auflageflächen vorgesehen sein.

- Für den erfindungsgemäßen Dreheffekt reicht es aber schon aus, wenn lediglich an dem oder für den Rand der Bimetall-Schnappscheibe zumindest einer Unebenheit vorgesehen ist. Beim Öffnen des Schalters gelangt die Bimetall-Schnappscheibe nämlich mit ihrem Rand in Anlage mit einer Auflagefläche in dem Schalter, was wegen der Unebenheit zu einer Drehung der Bimetall-Schnappscheibe gegenüber dem Gehäuse führt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bimetall-Schnappscheibe auch zu dem Kontaktdruck in der Schließstellung des Schalters beiträgt, oder ob dies allein durch die Federschnappscheibe bewirkt wird.

- Daher ist es bevorzugt, wenn die Schnappscheibe eine Bimetall-Schnappscheibe ist, die mechanisch mit dem Stromübertragungsglied verbunden ist und dieses unterhalb ihrer Schalttemperatur gegen die stationären Kontakte drückt und oberhalb ihrer Schalttemperatur von diesen abhebt.

- Andererseits ist es bevorzugt, wenn die Schnappscheibe eine Feder-Schnappscheibe ist, die das Stromübertragungsglied im Sinne einer Anlage an die stationären Kontakte vorspannt, und ferner eine Bimetall-Schnappscheibe vorgesehen ist, die das Stromübertragungsglied oberhalb ihrer Schalttemperatur von den stationären Kontakten abhebt, wobei ferner vorzugsweise die Feder-Schnappscheibe zwischen Stromübertragungsglied und Bimetall-Schnappscheibe angeordnet ist.

- Während es nämlich durchaus genügt, wenn lediglich eine Bimetall-Schnappscheibe vorgesehen ist, die sowohl den Kontaktdruck herstellt als auch für das temperaturabhängige Öffnen sorgt, kann durch eine Feder-Schnappscheibe, die zusätzlich zur Bimetall-Schnappscheibe oder allein den Kontaktdruck bewirkt, die Bimetall-Schnappscheibe in ihrer Tieftemperaturstellung mechanisch entlastet werden, was zu einer größeren Langzeitstabilität ihres Schaltverhaltens beiträgt.

- Weiter ist es bevorzugt, wenn das Stromübertragungsglied ein etwa runder Kontaktteller ist, der auf seiner den stationären Kontakten zugewandten Oberfläche mit einer in Umfangsrichtung geschlossenen Kontaktfläche versehen ist.

- Der Kontaktteller ist vorzugsweise durch einen zapfenartigen Niet zentrisch mit der Bimetall-Schnappscheibe und ggf. der Feder-Schnappscheibe verbunden.

- Wenn ein etwa runder Kontaktteller verwendet wird, so erlaubt dies zum einen auf besonders einfache Weise die in Umfangsrichtung geschlossene Kontaktfläche, mit der die stationären Gegenkontakte bei jeder Drehung des Kontakttellers an unterschiedlichen Bereichen in Kontakt gelangen.

- Ferner kann sich der Kontaktteller dann besonders einfach drehen, wenn er über einen Niet zentrisch mit den Schnappscheiben verbunden ist.

- Allgemein ist es dann bevorzugt, wenn das Oberteil von zwei Nieten durchsetzt ist, deren innen liegende Köpfe als stationäre Kontakte und deren außen liegende Köpfe als Außenanschlüsse dienen.

- Diese Merkmale führen zu der bewährten Konstruktion eines temperaturabhängigen Schalters, wie sie aus den eingangs erwähnten Dokumenten

DE 26 44 411 C2 undDE 198 27 113 C2 bekannt ist. - Alternativ ist es bevorzugt, wenn mit dem Oberteil zwei Anschlusselektroden vergossen sind, von denen jede mit einem der stationären Kontakte und einem der Außenanschlüsse verbunden ist, wobei vorzugsweise jede Anschlusselektrode ein flaches Metallteil ist, mit dem der jeweilige Außenanschluss, der vorzugsweise seitlich aus dem Oberteil herausragt, einstückig ausgebildet ist, wobei weiter vorzugsweise die Anschlusselektroden parallel nebeneinander in dem Oberteil liegen.

- Diese Merkmale führen zu der ebenfalls bewährten Konstruktion eines temperaturabhängigen Schalters, wie sie aus den Dokumenten

DE 197 08 436 C2 undDE 197 27 197 C2 bekannt ist. - Ein besonderer Vorteil liegt hier in der Herstellung des neuen Schalters, denn die Anschlusselektroden können in einem ersten Schritt mit stationären Kontakten sowie den Außenanschlüssen verbunden werden, woraufhin dann beim Spritzen des Oberteiles die Anschlusselektroden sozusagen eingegossen oder umspritzt werden.

- Weiter ist von Vorteil, dass die "neben dem Schalter liegenden" Außenanschlüsse gut weiterzuverbinden sind, so dass sich die Montage des neuen Schalters an einem zu schützenden Gerät vereinfacht.

- Weitere Vorteile ergeben sich aus der Beschreibung und der beigefügten Zeichnung.

- Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

- Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der beigefügten Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1

- einen schematischen, nicht maßstabsgetreuen Längsschnitt durch den neuen Schalter;

- Fig. 2

- in einer Darstellung wie in

Fig. 1 ein weiteres Ausführungsbeispiel des neuen Schalters; - Fig. 3

- geschnitten und in schematischer Seitenansicht sowie in Draufsicht von unten eine bei den Schaltern aus

Fig. 1 oder2 verwendete Schnappscheibe; - Fig. 4

- eine schematische Draufsicht auf den bei den Schaltern aus

Fig. 1 oder2 verwendeten Kontaktteller; - Fig. 5

- in schematischer Seitenansicht eine Abwicklung von Schnappscheibe und Auflageschulter, mit einer sich über nahezu 360° erstreckenden, allmählich aufsteigenden Unebenheit;

- Fig. 6

- eine Darstellung wie

Fig. 5 , jedoch mit einer Vielzahl von Unebenheiten sowohl an der Schnappscheibe als auch an der Auflageschulter; und - Fig. 7

- eine Darstellung wie

Fig. 5 , jedoch mit einer sich über nahezu 360° erstreckenden, allmählich abfallenden Unebenheit. - In

Fig. 1 ist mit 10 ein temperaturabhängiger Schalter bezeichnet, der ein temperaturabhängiges Schaltwerk 11 umfasst, das in einem Gehäuse 12 untergebracht ist. - Das Gehäuse 12 umfasst ein Unterteil 14 sowie ein dieses verschließendes Oberteil 15, das durch einen umgebördelten Rand 16 des Unterteils 14 an diesem gehalten wird. Zwischen dem Unterteil 14 und dem Oberteil 15 ist ein Ring 17 angeordnet, der sich auf einem Absatz 18 des Unterteils 14 abstützt und dort eine Feder-Schnappscheibe 21 des Schaltwerkes 11 an ihrem Rand 19 führt.

- Das Schaltwerk 11 umfasst zusätzlich zu der Feder-Schnappscheibe 21 noch eine Bimetall-Schnappscheibe 22, die zusammen mit der Feder-Schnappscheibe 21 zentrisch von einem zapfenartigen Niet 23 durchgriffen wird, durch den diese mit einem Stromübertragungsglied in Form eines Kontakttellers 24 mechanisch verbunden sind. Der Niet 23 weist einen ersten Absatz 25 auf, auf dem die Bimetall-Schnappscheibe 22 mit radialem und axialem Spiel sitzt, wobei ein zweiter Absatz 26 vorgesehen ist, auf dem die Feder-Schnappscheibe 21 ebenfalls mit radialem und axialem Spiel sitzt.

- Die Bimetall-Schnappscheibe 22 stützt sich mit ihrem umlaufenden Rand 27 auf einer innen in dem Unterteil 14 umlaufenden Schulter 28 ab, die eine ringförmige Auflagefläche für den Rand 27 bildet.

- Der bereits erwähnte Kontaktteller 24 weist in Richtung des Oberteils 15 eine radial umlaufende Kontaktfläche 29 auf, die mit stationären Kontakten 31, 32 zusammenwirkt, die innere Köpfe von Nieten 33, 34 sind, die das Oberteil 15 durchgreifen und mit ihren äußeren Köpfen Außenanschlüsse 35, 36 bilden.

- In der in

Fig. 1 gezeigten Schaltstellung drücken Feder-Schnappscheibe 21 und Bimetall-Schnappscheibe 22 den Kontaktteller 24 gegen die stationären Kontakte 31 und 32, die über die Kontaktfläche 29 somit miteinander verbunden sind; der Schalter 10 ist geschlossen. - Erhöht sich die Temperatur der Bimetall-Schnappscheibe 22 über ihre Ansprechtemperatur hinaus, so schnappt sie von der gezeigten konvexen in eine konkave Form um und stützt sich dabei mit ihrem Rand 27 im Bereich des Ringes 17 ab und zieht den Kontaktteller 24 gegen die Kraft der Feder-Schnappscheibe 21 von den stationären Kontakten 31, 32 weg; der Schalter 10 ist jetzt geöffnet.

- Der insoweit beschriebene Schalter ist aus der

DE 26 44 411 C2 und derDE 198 27 113 C2 bekannt. Wenn sich die Temperatur jetzt wieder erniedrigt, würde der aus derDE 26 44 411 C2 bekannte Schalter wieder in den inFig. 1 gezeigten, geschlossenen Zustand zurückschnappen. - Wie bei dem aus der

DE 198 27 113 C2 bekannten Schalter weist das Oberteil 15 jedoch an seiner Innenseite 37 einen Selbsthaltewiderstand 38 auf, der elektrisch zwischen die stationären Kontakte 31, 32 geschaltet ist. Wegen weiterer Details für den Aufbau und die Anordnung des Selbsthaltewiderstandes 38 wird auf dieDE 198 27 113 C2 verwiesen. - In einem alternativen Ausführungsbeispiel, wie es in

Fig. 2 gezeigt ist, weist ein temperaturabhängiger Schalter 40 ein Gehäuse 41 auf, in das das Schaltwerk 11 ausFig. 1 eingebaut ist. - Das Gehäuse 41 umfasst hier ein tellerartiges Unterteil 42, an dessen hochgezogenem Rand 43 eine außenliegende, umlaufende Nut 44 vorgesehen ist. Auf dem hochgezogenen Rand 43 stützt sich ein becherartiges Oberteil 45 mit einer inneren Schulter 46 ab. Über die Schulter 46 ragt ein Rand 47 vor, an dem eine innen umlaufende Wulst 48 vorgesehen ist, die in Eingriff mit der Nut 44 ist, wodurch das Unterteil 42 mit dem Oberteil 45 verrastet ist.

- Der Rand 47 geht in einen ringförmigen Übergriff 49 über, durch den das Unterteil 42 weiter an dem Oberteil 45 gehalten wird. Dieser Übergriff 49 kann durch Verprägen oder Verschweißen eines überstehenden Bereiches des Randes 47 erzeugt werden.

- Während das Oberteil 45 aus Isolierstoff gefertigt ist, kann das Unterteil 42 ebenfalls aus Isolierstoff oder aber aus Metall gefertigt sein, wobei sich bei einem Unterteil aus Metall eine bessere thermische Anbindung des Schalters 40 an ein zu schützendes Gerät ergibt.

- In das Oberteil 45 sind zwei nebeneinander liegende Anschlusselektroden 51, 52 eingegossen, die jeweils einen angeschweißten stationären Kontakt 53, 54 tragen. Die beiden stationären Kontakte 53, 54 sind so an einer Innenseite 55 des Oberteiles 45 angeordnet. Die beiden Anschlusselektroden 51, 52 sind als flache Metallteile ausgebildet und einstückig mit Außenanschlüssen 56, 57 ausgebildet, die seitlich aus dem Oberteil 45 herausragen.

- Die beiden stationären Kontakte 53, 54 werden temperaturabhängig durch den Kontaktteller 24 miteinander so verbunden, wie dies im Zusammenhang mit

Fig. 1 bereits beschrieben wurde. - Die Bimetallscheibe 22 stützt sich auch hier mit ihrem Rand 27 in der gezeigten Schaltstellung an der Schulter 28 des Unterteiles 42 ab. Ferner ist besser als in Fig. 12 zu erkennen, dass die Feder-Schnappscheibe 21 mit ihrem Rand 19 umfänglich in einer umlaufenden Nut 59 geführt ist, die zwischen der Schulter 46 sowie dem Rand 43 ausgebildet ist.

- In

Fig. 3 ist in geschnittener, schematischer Seitenansicht die Bimetall-Schnappscheibe 22 gezeigt, wie sie in den Schaltwerken 11 aus denFig. 1 und2 verwendet wird. - Die Bimetall-Schnappscheibe 22 ist in an sich bekannter Weise eine leicht kalottenförmige, in der Draufsicht kreisrunde Scheibe, deren Rand 27 üblicher Weise eine vollkommen ebene, ringförmige Stirnseite aufweist.

- Die Bimetall-Schnappscheibe 22 weist beispielsweise einen Durchmesser 60 von ca. 8 mm auf, wobei ihre bei 61 angedeutete Höhe zwischen dem Rand 27 und ihrer kalottenförmigen Erhöhung 62 etwa 0,8 mm beträgt.

- Bei 63 und 64 sind an dem Rand 27 zwei kleine Unebenheiten angedeutet, die dazu führen, dass die Bimetall-Schnappscheibe 22 sich um einen Winkelbetrag um ihre bei 65 angedeutete Hochachse dreht, wenn sie zwischen der in

Fig. 3 gezeichneten Tieftemperaturstellung und ihrer Hochtemperaturstellung umspringt, die inFig. 3 gestrichelt angedeutet ist. - In ihrer Tieftemperaturstellung stützt die Bimetall-Schnappscheibe 22 sich auf der Schulter 28 ab, während sie sich in ihrer Hochtemperaturstellung an einer Auflagefläche 66 abstützt, die dem Rand 19 der Feder-Schnappscheibe 21 entsprechen kann. Wenn keine Feder-Schnappscheibe 21 vorgesehen ist, stützt sich die Bimetall-Schnappscheibe 22 mit ihrem Rand 27 entsprechend an einer die Auflagefläche bildenden Schulter 67 ab, die bei dem Schalter gemäß

Fig. 1 nach unten weisend an dem Ring 17 und bei dem Schalter gemäßFig. 2 in der Nut 59 vorgesehen ist. - Die Unebenheiten 63 und 64 führen bei der Bimetall-Schnappscheibe 22 nun dazu, dass sie sich beim abwechselnden Abstützen an der Schulter 28 sowie der Auflagefläche 66 um ihre Hochachse 65 dreht.

- Zu diesem Zweck ist es lediglich erforderlich, dass die Bimetall-Schnappscheibe 22 zumindest eine derartige Unebenheit 63, 64 aufweist. Die Unebenheit 63 ist in dem gezeigten Beispiel durch eine über die ansonsten plane Ringebene 68 des Randes 27 hervorragende Erhöhung von 0,2 mm und die Unebenheit 64 durch eine entsprechende Rückspringung von 0,2mm gebildet.

- Die Unebenheit 63 erstreckt sich beispielsweise über einen umfänglichen Winkelbereich 69 von 50° und die Unebenheit 64 über einen umfänglichen Winkelbereich 71 von 80°, wie es in

Fig. 3 unten gezeigt ist, wo die Bimetall-Schnappscheibe 22 in Unteransicht gezeigt ist. - Mit anderen Worten, der Rand 27 ist nicht eben sondern derart "schief", dass er nicht gleichmäßig und eben auf der Schulter 27 bzw. der Auflagefläche 66 aufliegt.

- In gleicher Weise kann zusätzlich oder alternativ die ebenfalls in Draufsicht runde, vorzugsweise kreisrunde Feder-Schnappscheibe 21 an ihrem Rand 19 mit entsprechenden Unebenheiten 63, 64 ausgebildet sein.

- Für den erfindungsgemäßen Dreheffekt reicht es jedoch aus, wenn lediglich die Bimetall-Schnappscheibe 22 an ihrem Rand 27 mit zumindest einer Unebenheit 63, 64 versehen ist, selbst dann, wenn sich die Bimetall-Schnappscheibe 22 in ihrer in

Fig. 1 gezeigten Tieftemperaturstellung nicht mit ihrem Rand 27 an der Schulter 28 abstützt, sondern kräftefrei ist. Beim Öffnen des Schalters gelangt sie nämlich mit ihrem Rand 27 in Anlage mit der hier die Auflagefläche bildenden Schulter 19 der Feder-Schnappscheibe 21, was wegen der Unebenheiten 63, 64 zu einer Drehung der Bimetall-Schnappscheibe 22 gegenüber dem Gehäuse 12 führt. - In

Fig. 4 ist noch eine Draufsicht auf den Kontaktteller 24 aus den Schaltwerken 11 in denFig. 1 und2 gezeigt. - Der Kontaktteller 24 ist rotationssymmetrisch zu der aus

Fig. 3 gezeigten Hochachse 65 der Bimetall-Schnappscheibe 22 ausgebildet. Um die Hochachse 65 herum liegt auf der den stationären Kontakten zugewandten Oberfläche 72 die Kontaktfläche 29, die umfänglich in sich geschlossen und somit als Ringfläche ausgebildet ist. Die Oberfläche 72 ist auf ihrer gesamten Ringfläche durch geeignetes Beschichten oder Behandeln als elektrisch leitender Kontaktbereich ausgebildet, der die beiden stationären Kontakte 31 und 32 ausFig. 1 bzw. 53 und 54 ausFig. 2 elektrisch miteinander verbindet, wenn diese sich in Anlage mit der Kontaktfläche befinden. - Wenn sich die Bimetall-Schnappscheibe 22 und/oder die Feder-Schnappscheibe 21 bei den Schaltvorgängen um die Hochachse 65 drehen, wird dies über den Niet 23 zumindest zum Teil auch auf den Kontaktteller 24 übertragen, so dass auch dieser sich bei den Schaltvorgängen um die Hochachse 65 verdreht. Dies führt dazu, dass immer wieder unterschiedliche Bereiche der Kontaktfläche 29 mit den stationären Gegenkontakten 31, 32; 53, 54 in Kontakt gelangen.

- Auf diese Weise ist eine erheblich höhere Anzahl von Schaltvorgängen möglich, bevor der Übergangswiderstand zwischen den stationären Kontakten 31, 32; 53, 54 und der Kontaktfläche 29 sich so weit erhöht hat, dass der Schalter 10, 40 das Ende seiner Lebensdauer erreicht.

- In

Fig. 5 ist in einem weiteren Ausführungseispiel sehr schematisch und im Ausschnitt eine Abwicklung der Bimetall-Schnappscheibe 22 und der Schulter 28 des Unterteils 14 über 360° dargestellt. Der Rand 27 der Bimetall-Schnappscheibe 22 ist eben, während die Schulter 28 mit einer über ihre Ringebene 73 vorspringenden Unebenheit 74 versehen ist, die eine allmählich in Umfangsrichtung ansteigende Auflagefläche 75 aufweist. Die Unebenheit 74 erstreckt sich über einen Umfangsbereich 81 von 340°, also von nahezu 360°. - In

Fig. 6 ist in einer Darstellung wieFig.5 in einem weiteren Ausführungsbeispiel gezeigt, dass sowohl der Rand 27 der Bimetall-Schnappscheibe 22 als auch die Schulter 28 mit vielen, in Umfangsrichtung verteilt angeordneten Unebenheiten 76, 77 versehen ist. Die Zahl der Unebenheiten 76 kann der Zahl der Unebenheiten 77 entsprechen, dies ist aber nicht erforderlich und in vielen Fällen auch nicht erwünscht. - Die Unebenheit kann alternativ - wie die Unebenheit 64 - auch als zurückspringende Unebenheit 78 ausgebildet sein, die eine allmählich in Umfangsrichtung unter die Ringebene 73 abfallende Auflagefläche 79 aufweist. Dieses Ausführungsbeispiel ist in

Fig. 7 gezeigt. Auch hier erstreckt sich die Unebenheit über einen Umfangsbereich 81 von 340°, also einen umfänglichen Winkelbereich von nahezu 360°. Natürlich kann der Umfangsbereich 81 auch kleiner als 340° gewählt werden, beispielsweise 180° oder 270°. - Die Unebenheiten 74, 78 können genauso gut an dem Rand 27 der Bimetall-Schnappscheibe 22 ausgebildet sein, wobei die Schulter 28 dann eine völlig plane Ringebene 73 aufweist.

- Bei jedem Schaltvorgang bewirken die Unebenheiten 74, 76, 77, 78 wie die Unebenheiten 63, 64, dass sich die Bimetall-Schnappscheibe 22 in Umfangsrichtung etwas gegenüber der Schulter 28 verdreht. Bei dieser Drehung wird der Kontaktteller mitgenommen, wie dies oben schon beschrieben wurde.

Claims (15)

- Temperaturabhängiger Schalter mit einem temperaturabhängigen Schaltwerk (11) mit einer runden Schnappscheibe (21, 22), einem das Schaltwerk (11) aufnehmenden Gehäuse (12; 41), das ein Unterteil (14; 42) sowie ein Oberteil (15; 45) aufweist, zwei an dem Oberteil (15; 45) an dessen Innenseite (37; 55) vorgesehenen stationären Kontakten (31, 32; 53, 54), von denen jeder mit einem ihm zugeordneten Außenanschluss (35, 36; 56, 57) verbunden ist, sowie einem an der Schnappscheibe (21, 22) angeordneten und von dieser bewegtem Stromübertragungsglied (24), wobei sich die Schnappscheibe (21, 22) mit ihrem Rand (27, 19) auf einer Auflagefläche (28, 66, 67, 73) in dem Schalter (10, 40) abstützt, um das Stromübertragungsglied (24) temperaturabhängig mit den beiden stationären Kontakten (31, 32; 53, 54) in Anlage zu drücken und/oder von ihnen abzuheben,

dadurch gekennzeichnet, dass an dem Rand (19, 27) der Schnappscheibe (21, 22) und/oder an der Auflagefläche (28, 66, 67, 73) für den Rand (19, 27) zumindest eine Unebenheit (63, 64, 74, 76, 77, 78) vorgesehen ist, derart, dass sich die Schnappscheibe (21, 22) bei jedem Schaltvorgang um ihre Hochachse (65) dreht. - Schalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnappscheibe (21, 22) eine Bimetall-Schnappscheibe (22) ist, die mechanisch mit dem Stromübertragungsglied (24) verbunden ist und dieses unterhalb ihrer Schalttemperatur gegen die stationären Kontakte (31, 32; 53, 54) drückt und oberhalb ihrer Schalttemperatur von diesen abhebt.

- Schalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnappscheibe (21, 22) eine Feder-Schnappscheibe (21) ist, die das Stromübertragungsglied (24) im Sinne einer Anlage an die stationären Kontakte (31, 32; 53, 54) vorspannt, und ferner eine Bimetall-Schnappscheibe (22) vorgesehen ist, die das Stromübertragungsglied (24) oberhalb ihrer Schalttemperatur von den stationären Kontakten (31, 32; 53, 54) abhebt.

- Schalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder-Schnappscheibe (21) zwischen Stromübertragungsglied (24) und Bimetall-Schnappscheibe (22) angeordnet ist.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Stromübertragungsglied ein etwa runder Kontaktteller (24) ist, der auf seiner den stationären Kontakten (31, 32; 53, 54) zugewandten Oberfläche (72) mit einer in Umfangsrichtung geschlossenen Kontaktfläche (29) versehen ist.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Oberteil (15) von zwei Nieten (33, 34) durchsetzt ist, deren innenliegende Köpfe als stationäre Kontakte (31, 32) und deren außenliegende Köpfe als Außenanschlüsse (35, 36) dienen.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Oberteil (45) zwei Anschlusselektroden (51, 52) vergossen sind, von denen jede mit einem der stationären Kontakte (53, 54) und einem der Außenanschlüsse (56, 57) verbunden ist.

- Schalter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass jede Anschlusselektrode (51, 52) ein flaches Metallteil ist, mit dem der jeweilige Außenanschluss (56, 57), der vorzugsweise seitlich aus dem Oberteil (45) herausragt, einstückig ausgebildet ist.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Unebenheit (63, 64, 74, 76, 77, 78) einen an dem Rand (19, 27) der Schnappscheibe (21, 22) ausgebildeten Vorsprung (63) umfasst, der über die plane Ringebene (68) des Randes (19, 27) vorspringt.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Unebenheit (63, 64, 74, 76, 77, 78) eine an dem Rand (19, 27) der Schnappscheibe (21, 22) ausgebildete Vertiefung (64) umfasst, die gegenüber der planen Ringebene (68) des Randes (27) zurückspringt.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Unebenheit (63, 64, 74, 76, 77, 78) einen an der Auflagefläche (28, 66, 67, 73) für den Rand (19, 27) der Schnappscheibe (21, 22) ausgebildeten Vorsprung (74) umfasst, der über die Ringebene (73) der Auflagefläche (28, 66, 67, 73) vorspringt.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Unebenheit (63, 64, 74, 76, 77, 78) eine an der Auflagefläche (28, 66, 67, 73) für den Rand (19, 27) der Schnappscheibe (21, 22) ausgebildete Vertiefung (78) umfasst, die gegenüber der Ringebene (73) der Auflagefläche (28, 66) zurückspringt.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Unebenheit (63, 64) sich über einen umfänglichen Winkelbereich (69, 71) von 45° bis 90° erstreckt.

- Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Unebenheit (74, 78) sich über einen Umfangsbereich (81) von mehr als 180° erstreckt.

- Schalter nach Anspruch 13 oder, dadurch gekennzeichnet, dass die Unebenheit (74, 78) eine umfänglich aufsteigende oder abfallende Auflagefläche (75, 79) umfasst.

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| DE102011016142A DE102011016142A1 (de) | 2011-03-25 | 2011-03-25 | Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| EP2503581A1 true EP2503581A1 (de) | 2012-09-26 |

| EP2503581B1 EP2503581B1 (de) | 2014-06-04 |

Family

ID=45954330

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| EP12159876.7A Active EP2503581B1 (de) | 2011-03-25 | 2012-03-16 | Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| EP (1) | EP2503581B1 (de) |

| CN (1) | CN102693869B (de) |

| DE (1) | DE102011016142A1 (de) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10256061B2 (en) | 2013-10-17 | 2019-04-09 | Thermik Geraetebau Gmbh | Temperature-dependent switching mechanism |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE102012112487A1 (de) * | 2012-12-18 | 2014-06-18 | Thermik Gerätebau GmbH | Temperaturschutzschaltung |

| DE102013101392A1 (de) | 2013-02-13 | 2014-08-14 | Thermik Gerätebau GmbH | Temperaturabhängiger Schalter |

| CN104037018A (zh) * | 2014-06-12 | 2014-09-10 | 扬州宝珠电器有限公司 | 触点开距增幅性温度传感器 |

| CN104134579A (zh) * | 2014-07-28 | 2014-11-05 | 常州常胜精密电子有限公司 | 多开关温度保护器 |

| DE102018100890B3 (de) | 2018-01-16 | 2019-07-18 | Marcel P. HOFSAESS | Temperaturabhängiger Schalter |

| DE102019112074B4 (de) * | 2019-05-09 | 2020-12-17 | Marcel P. HOFSAESS | Temperaturabhängiger Schalter |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE1162915B (de) * | 1960-03-10 | 1964-02-13 | Otto Mueller | Einseitig eingespannter, am freien Ende Kontakte tragender umschnappbarer Bimetallstreifen |

| DE2644411C2 (de) | 1976-10-01 | 1984-08-16 | Hofsäss, Peter, 7530 Pforzheim | Temperaturwächter |

| DE19708436C2 (de) | 1997-03-01 | 1999-08-19 | Hofsaes | Temperaturabhängiger Schalter mit Kontaktbrücke und Verfahren zu dessen Herstellung |

| DE19727197C2 (de) | 1997-06-26 | 1999-10-21 | Marcel Hofsaess | Temperaturabhängiger Schalter mit Kontaktbrücke |

| DE19827113A1 (de) | 1998-06-18 | 1999-12-30 | Marcel Hofsaes | Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied |

Family Cites Families (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US2289131A (en) * | 1939-11-04 | 1942-07-07 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Snap-acting link |

| US2720416A (en) * | 1951-10-16 | 1955-10-11 | Underwood Electric & Mfg Co In | Snap acting thermostatic elements and methods of making the same |

| US3143614A (en) * | 1961-04-07 | 1964-08-04 | Underwriters Safety Device Co | Bi-metallic circuit breaker snap reed |

| DE9406806U1 (de) * | 1994-04-23 | 1995-06-01 | Thermik Gerätebau GmbH, 75181 Pforzheim | Bimetallschalter, insbesondere stromabhängiger Schalter |

| JP4279367B2 (ja) * | 1997-10-08 | 2009-06-17 | 株式会社生方製作所 | 感熱スイッチ |

| GB2349508B (en) * | 1999-04-26 | 2003-04-16 | Otter Controls Ltd | Improvements relating to thermally-responsive controls |

| CN101162664A (zh) * | 2007-10-19 | 2008-04-16 | 常州市恒立继电器厂 | 微型温控器 |

| CN101197225B (zh) * | 2007-12-03 | 2010-06-09 | 东莞大朗金准电器厂 | 温度调节开关 |

| CN101334675A (zh) * | 2008-07-25 | 2008-12-31 | 朱英年 | 一种突跳式温控器 |

-

2011

- 2011-03-25 DE DE102011016142A patent/DE102011016142A1/de not_active Withdrawn

-

2012

- 2012-03-16 EP EP12159876.7A patent/EP2503581B1/de active Active

- 2012-03-22 CN CN201210078598.7A patent/CN102693869B/zh not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE1162915B (de) * | 1960-03-10 | 1964-02-13 | Otto Mueller | Einseitig eingespannter, am freien Ende Kontakte tragender umschnappbarer Bimetallstreifen |

| DE2644411C2 (de) | 1976-10-01 | 1984-08-16 | Hofsäss, Peter, 7530 Pforzheim | Temperaturwächter |

| DE19708436C2 (de) | 1997-03-01 | 1999-08-19 | Hofsaes | Temperaturabhängiger Schalter mit Kontaktbrücke und Verfahren zu dessen Herstellung |

| DE19727197C2 (de) | 1997-06-26 | 1999-10-21 | Marcel Hofsaess | Temperaturabhängiger Schalter mit Kontaktbrücke |

| DE19827113A1 (de) | 1998-06-18 | 1999-12-30 | Marcel Hofsaes | Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied |

| DE19827113C2 (de) | 1998-06-18 | 2001-11-29 | Marcel Hofsaes | Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10256061B2 (en) | 2013-10-17 | 2019-04-09 | Thermik Geraetebau Gmbh | Temperature-dependent switching mechanism |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| DE102011016142A1 (de) | 2012-09-27 |

| CN102693869B (zh) | 2017-04-12 |

| EP2503581B1 (de) | 2014-06-04 |

| CN102693869A (zh) | 2012-09-26 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP2503581B1 (de) | Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied | |

| DE102008048554B3 (de) | Temperaturabhängiger Schalter | |

| EP2874171B1 (de) | Temperaturabhängiges schaltwerk | |

| EP0966014B1 (de) | Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied | |

| EP2854149B1 (de) | Temperaturabhängiger Schalter mit am Rand eingeklemmter Schnappscheibe | |

| EP3511968B1 (de) | Temperaturabhängiger schalter | |

| DE102011101862B4 (de) | Temperaturabhängiger Schalter mit Stromübertragungsglied | |

| DE102013101393B4 (de) | Temperaturabhängiger Schalter | |

| DE102011119632B3 (de) | Temperaturabhängiges Schaltwerk | |

| DE7229393U (de) | Temperaturschutzschalter | |

| EP2958125B1 (de) | Temperaturabhängiger schalter mit distanzring | |

| DE3122899A1 (de) | Temperaturschalter | |

| DE2917482A1 (de) | Waermeschutzschalter | |

| DE102007014237A1 (de) | Temperaturabhängiger Schalter und dafür vorgesehenes Schaltwerk | |

| EP0920044B1 (de) | Schalter mit einem temperaturabhängigen Schaltwerk | |

| DE102011119637B4 (de) | Temperaturabhängiger Schalter mit einem temperaturabhängigen Schaltwerk sowie Verfahren zum Herstellen eines solchen Schalters | |

| DE202013100509U1 (de) | Temperaturschutzschaltung | |

| DE19527254A1 (de) | Temperaturwächter | |

| DE102019128367B4 (de) | Temperaturabhängiger schalter | |

| EP3736845B1 (de) | Temperaturabhängiger schalter | |

| EP2654057B1 (de) | Temperaturabhängiger Schalter | |

| EP3229255B1 (de) | Temperaturabhängiger schalter | |

| EP3270401B1 (de) | Temperaturabhängiger schalter mit isolierscheibe | |

| DE102011015116A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines temperaturabhängigen Schalters | |

| DE102023102304B4 (de) | Temperaturabhängiges Schaltwerk und temperaturabhängiger Schalter |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |

|

| AK | Designated contracting states |

Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |

|

| AX | Request for extension of the european patent |

Extension state: BA ME |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: HK Ref legal event code: DE Ref document number: 1170333 Country of ref document: HK |

|

| 17P | Request for examination filed |

Effective date: 20130308 |

|

| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |

|

| INTG | Intention to grant announced |

Effective date: 20131209 |

|

| GRAS | Grant fee paid |

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |

|

| GRAA | (expected) grant |

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |

|

| AK | Designated contracting states |

Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: CH Ref legal event code: EP |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: AT Ref legal event code: REF Ref document number: 671487 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20140615 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: IE Ref legal event code: FG4D Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: DE Ref legal event code: R096 Ref document number: 502012000803 Country of ref document: DE Effective date: 20140717 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: NL Ref legal event code: VDEP Effective date: 20140604 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: NO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140904 Ref country code: FI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: GR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140905 Ref country code: CY Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: LT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: LT Ref legal event code: MG4D |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: RS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: LV Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: HR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: CZ Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: RO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: EE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: PT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20141006 Ref country code: SK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: IS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20141004 Ref country code: PL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: DE Ref legal event code: R097 Ref document number: 502012000803 Country of ref document: DE |

|

| PLBE | No opposition filed within time limit |

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |

|

| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: DK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| 26N | No opposition filed |

Effective date: 20150305 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: DE Ref legal event code: R097 Ref document number: 502012000803 Country of ref document: DE Effective date: 20150305 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: SI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: MC Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: LU Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20150316 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: CH Ref legal event code: PL |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: FR Ref legal event code: ST Effective date: 20151130 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: IE Ref legal event code: MM4A |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: IE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20150316 Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20150331 Ref country code: LI Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20150331 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20150331 |

|

| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: GB Payment date: 20160321 Year of fee payment: 5 |

|

| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: IT Payment date: 20160324 Year of fee payment: 5 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: MT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: BG Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 Ref country code: HU Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO Effective date: 20120316 Ref country code: SM Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: BE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20150331 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: TR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |

Effective date: 20170316 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170316 Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170316 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: DE Ref legal event code: R082 Ref document number: 502012000803 Country of ref document: DE Representative=s name: WITTE, WELLER & PARTNER PATENTANWAELTE MBB, DE Ref country code: DE Ref legal event code: R081 Ref document number: 502012000803 Country of ref document: DE Owner name: HOFSAESS, MARCEL P., DE Free format text: FORMER OWNER: HOFSAESS, MARCEL P., 99706 SONDERSHAUSEN, DE |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: AT Ref legal event code: MM01 Ref document number: 671487 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20170316 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: MK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20170316 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: HK Ref legal event code: WD Ref document number: 1170333 Country of ref document: HK |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: AL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20140604 |

|

| P01 | Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered |

Effective date: 20230511 |

|

| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: DE Payment date: 20250424 Year of fee payment: 14 |