JP4333413B2 - 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム - Google Patents

無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP4333413B2 JP4333413B2 JP2004060115A JP2004060115A JP4333413B2 JP 4333413 B2 JP4333413 B2 JP 4333413B2 JP 2004060115 A JP2004060115 A JP 2004060115A JP 2004060115 A JP2004060115 A JP 2004060115A JP 4333413 B2 JP4333413 B2 JP 4333413B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- station

- communication

- band

- information

- bandwidth

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management

- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]

- H04W28/18—Negotiating wireless communication parameters

- H04W28/20—Negotiating bandwidth

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W84/00—Network topologies

- H04W84/18—Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Description

各通信局は、周辺局における帯域の利用状況を示した情報を収集し、該情報の収集により自局において利用不可能な帯域並びに利用可能な帯域を把握して、自局において実際に利用する帯域を設定し、周辺局に対し通知して自局の利用帯域並びに利用不可能な帯域を認識し合う、

ことを特徴とする無線通信システムである。

周辺局における帯域の利用状況を示した情報を収集する帯域利用情報収集ステップと、

該情報の収集により自局において利用不可能な帯域並びに利用可能な帯域を把握する利用可能帯域判定ステップと、

該判定の結果に基づいて、自局において実際に利用する帯域を設定する利用帯域設定ステップと、

該判定の結果に基づいて、自局において利用不可能な帯域を設定する利用不可能帯域設定ステップと、

該設定された利用帯域並びに利用不可能帯域に基づいて通信動作を制御する通信制御ステップと、

該設定された自局における帯域の利用状況を示した情報を周辺局に報知する帯域利用情報報知ステップと、

を具備することを特徴とするコンピュータ・プログラムである。

以降、ビーコンで送信する自己の利用スロット情報として設定し(ステップS57)、一連の処理を抜ける。

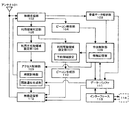

101…アンテナ

102…無線受信部

103…受信データ解析部

104…ビーコン解析部

105…利用領域判定部

106…利用不可能領域設定部

107…利用可能領域設定部

108…中央制御部

109…アクセス制御部

110…ビーコン生成部

111…データ・バッファ

112…無線送信部

113…インターフェース

Claims (26)

- 各通信局が自律分散的にネットワーク動作を行なう無線通信システムであって、

利用状況に応じて異なる種類を示す情報を用意し、自局による各帯域の利用状況の種類を示す前記情報を通信局間で報告し合い、

各通信局は、周辺局から帯域毎の利用状況を示した前記情報を収集し、自局において利用不可能な帯域並びに利用可能な帯域を把握して、各帯域における利用状況又は利用方法を前記周辺局における利用状況に応じて決定するとともに、周辺局に対し自局の各帯域に関する利用状況を示した前記情報を通知して認識し合い、

利用状況を示す前記情報は、自局で予約利用又は優先利用することを示す情報、及び、隣接局で予約利用又は優先利用することを示す情報を含み、

通信局は、周辺局から収集した前記情報が自局で予約利用又は優先利用することを示す帯域については、当該帯域は隣接局で予約利用又は優先利用することを示す前記情報を通知する、

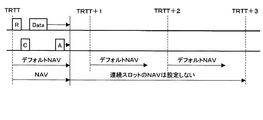

ことを特徴とする無線通信システム。 - 通信局は、周辺局から収集した前記情報が隣接局で予約利用又は優先利用することを示す帯域については、自局における当該帯域の利用状況を変更せずに前記情報を周辺局に通知する、

ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。 - 通信局は、周辺局から収集した前記情報が隣接局で予約利用又は優先利用することを示す帯域では通信を差し控える、

ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。 - 通信局は、周辺局から収集した前記情報が当該周辺局において予約利用又は優先利用することを示す帯域を自局の利用不可能な帯域として設定する、

ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。 - 各通信局は、自局の通信状態に関する情報を記載したビーコン情報を所定間隔で報知し、

通信局は、自局がビーコンを送信する帯域であることを示す前記情報及び周辺局からビーコンを受信する帯域であることを示す前記情報を通知して認識し合うとともに、当該帯域を自局において通信不可能な帯域として設定する、

ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。 - 通信局は、自局が予約した帯域が満了する前に通信が終了する場合に該終了時刻を記載した開放信号を報知する、

ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信システム。 - 各通信局は、自局の通信状態に関する情報を記載したビーコン情報を所定間隔で報知し、優先的な通信を行なう帯域又はビーコン受信を行なう帯域を設定することができ、これらの帯域において所定時間に渡り送信が行なわれないときには、他の通信局がその帯域を通信に利用することを許容する、

ことを特徴とする請求項1に記載の無無線通信システム。 - 各通信局は、帯域予約通信又は優先的な通信を行なうように設定した帯域で送信を行なうときに、所定の確率で設定したオフセット時間の経過後に送信を開始する、

ことを特徴とする請求項1に記載無線通信システム。 - 各通信局は、自局の利用帯域において帯域予約通信を行なうために一時的にその帯域を確保することができ、周辺局が一時的に確保した帯域では自己の予約を行なわない、

ことを特徴とする請求項1に記載無線通信システム。 - 無線通信環境下でデータ伝送を行なう無線通信装置であって、

通信チャネル上で無線データを送受信する通信手段と、

周辺局における帯域の利用状況を示した情報を収集する帯域利用情報収集手段と、

該情報の収集により自局において利用不可能な帯域並びに利用可能な帯域を把握する利用可能帯域判定手段と、

該判定の結果に基づいて、自局において実際に利用する帯域を設定する利用帯域設定手段と、

該判定の結果に基づいて、自局において利用不可能な帯域を設定する利用不可能帯域設定手段と、

該設定された利用帯域並びに利用不可能帯域に基づいて、前記通信手段における通信動作を制御する通信制御手段と、

利用状況に応じて異なる種類を示す情報を用意し、自局による各帯域の利用状況の種類を示す前記情情報を周辺局に報知する帯域利用情報報知手段と、

を具備し、

利用状況を示す前記情報は、自局で予約利用又は優先利用することを示す情報、及び、隣接局で予約利用又は優先利用することを示す情報を含み、

前記帯域利用情報報知手段は、周辺局から収集した前記情報が自局で予約利用又は優先利用することを示す帯域については、当該帯域は隣接局で予約利用又は優先利用することを示す前記情報を通知する、

ことを特徴とする無線通信装置。 - 前記帯域利用情報報知手段は、周辺局から収集した前記情報が隣接局で予約利用又は優先利用することを示す帯域については、自局における当該帯域の利用状況を変更せずに前記情報を周辺局に通知する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記利用不可能帯域設定手段は、周辺局から収集した前記情報が隣接局で予約利用又は優先利用することを示す帯域を自局において利用不可能な帯域を設定する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記利用不可能帯域設定手段は、周辺局から収集した前記情報が当該周辺局において予約利用又は優先利用することを示す帯域を自局において利用不可能な帯域を設定する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記無線通信環境下では、各通信局は、自局の通信状態に関する情報を記載したビーコン情報を所定間隔で報知し、

前記帯域利用情報報知手段は、自局がビーコンを送信する帯域であることを示す前記情報及び周辺局からビーコンを受信する帯域であることを示す前記情報を報知する、

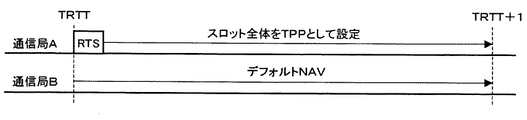

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記無線通信環境下では、自局の利用帯域において帯域予約通信を行なうために一時的にその帯域を確保することができ、

前記帯域利用情報報知手段は、自局の利用帯域において帯域予約通信を行なうために一時的に確保したことを示した前記情報を記載する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記帯域利用情報報知手段は、自局の利用帯域において受信動作を行なうことを示した前記情報を記載する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記帯域利用情報報知手段は、自局の利用不可能帯域において休眠状態であることを示した前記情報を記載する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記帯域利用情報報知手段は、自局の利用不可能帯域において直前の帯域に準じて帯域予約通信を行なうことを示した前記情報を記載する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記利用不可能帯域設定手段は、周辺局から送信されるビーコンを受信する帯域を自局において通信不可能な帯域として設定する、

ことを特徴とする請求項14に記載の無線通信装置。 - 自己の利用帯域において設定した予約した帯域が満了する前に通信が終了する場合に該終了時刻を記載した開放信号を構築する開放信号構築手段をさらに備える、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 周辺局が予約した帯域において通信の終了時刻が記載された開放信号を受信した場合、前記通信制御手段は、該終了時刻が経過した後に所定のアクセス制御を行なう、

ことを特徴とする請求項20に記載の無線通信装置。 - 前記利用帯域設定手段は、優先的な通信を行なう帯域又はビーコン受信を行なう帯域を設定することができ、

前記通信制御手段は、これらの帯域において所定時間に渡り送信が行なわれないときには、他の通信局がその帯域を通信に利用することを許容する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記通信制御手段は、帯域予約通信又は優先的な通信を行なうように設定した帯域で送信を行なうときに、所定の確率で設定したオフセット時間の経過後に送信を開始する、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 前記利用帯域設定手段は、自局の利用帯域において帯域予約通信を行なうために一時的にその帯域を確保することができ、周辺局が一時的に確保した帯域では自己の予約を行なわない、

ことを特徴とする請求項10に記載の無線通信装置。 - 無線通信環境下でデータ伝送を行なう無線通信方法であって、

周辺局における帯域の利用状況を示した情報を収集する帯域利用情報収集ステップと、

該情報の収集により自局において利用不可能な帯域並びに利用可能な帯域を把握する利用可能帯域判定ステップと、

該判定の結果に基づいて、自局において実際に利用する帯域を設定する利用帯域設定ステップと、

該判定の結果に基づいて、自局において利用不可能な帯域を設定する利用不可能帯域設定ステップと、

該設定された利用帯域並びに利用不可能帯域に基づいて通信動作を制御する通信制御ステップと、

該利用状況に応じて異なる種類を示す情報を用意し、自局による各帯域の利用状況の種類を示す前記情情報を周辺局に報知する帯域利用情報報知ステップと、

を有し、

利用状況を示す前記情報は、自局で予約利用又は優先利用することを示す情報、及び、隣接局で予約利用又は優先利用することを示す情報を含み、

前記帯域利用情報報知ステップでは、周辺局から収集した前記情報が自局で予約利用又は優先利用することを示す帯域については、当該帯域は隣接局で予約利用又は優先利用することを示す前記情報を通知する、

ことを特徴とする無線通信方法。 - 無線通信環境下でデータ伝送を行なうための無線通信動作の制御をコンピュータ上で実行するようにコンピュータ可読形式で記述されたコンピュータ・プログラムであって、前記コンピュータを、

周辺局における帯域の利用状況を示した情報を収集する帯域利用情報収集手段、

該情報の収集により自局において利用不可能な帯域並びに利用可能な帯域を把握する利用可能帯域判定手段、

該判定の結果に基づいて、自局において実際に利用する帯域を設定する利用帯域設定手段、

該判定の結果に基づいて、自局において利用不可能な帯域を設定する利用不可能帯域設定手段、

該設定された利用帯域並びに利用不可能帯域に基づいて、前記通信手段における通信動作を制御する通信制御手段、

利用状況に応じて異なる種類を示す情報を用意し、自局による各帯域の利用状況の種類を示す前記情情報を周辺局に報知する帯域利用情報報知手段、

として動作させ、

利用状況を示す前記情報は、自局で予約利用又は優先利用することを示す情報、及び、隣接局で予約利用又は優先利用することを示す情報を含み、

前記帯域利用情報報知手段は、周辺局から収集した前記情報が自局で予約利用又は優先利用することを示す帯域については、当該帯域は隣接局で予約利用又は優先利用することを示す前記情報を通知する、

ことを特徴とするコンピュータ・プログラム。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004060115A JP4333413B2 (ja) | 2004-03-04 | 2004-03-04 | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |

| US11/062,952 US7948939B2 (en) | 2004-03-04 | 2005-02-23 | Method and apparatus to perform synchronization in an AD-HOC network |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004060115A JP4333413B2 (ja) | 2004-03-04 | 2004-03-04 | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005252645A JP2005252645A (ja) | 2005-09-15 |

| JP2005252645A5 JP2005252645A5 (ja) | 2007-04-12 |

| JP4333413B2 true JP4333413B2 (ja) | 2009-09-16 |

Family

ID=35032721

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004060115A Expired - Fee Related JP4333413B2 (ja) | 2004-03-04 | 2004-03-04 | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US7948939B2 (ja) |

| JP (1) | JP4333413B2 (ja) |

Families Citing this family (43)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE10321205A1 (de) * | 2003-05-12 | 2004-12-09 | Siemens Ag | Verfahren zur Datenübertragung von einer sendenden an eine empfangende Station über eine Funkverbindung sowie empfangende Station und sendende Station |

| JP2005101756A (ja) | 2003-09-22 | 2005-04-14 | Sony Corp | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |

| JP4396416B2 (ja) | 2003-10-24 | 2010-01-13 | ソニー株式会社 | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |

| EP1774728B1 (en) * | 2004-07-27 | 2009-02-11 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | System and method to free unused time-slots in a distrubuted mac protocol |

| US7940744B2 (en) * | 2004-09-16 | 2011-05-10 | Seiko Epson Corporation | System, apparatus and method for automated wireless device configuration |

| US7809013B2 (en) * | 2005-03-24 | 2010-10-05 | Intel Corporation | Channel scanning |

| EP1915007B9 (en) * | 2005-07-21 | 2013-01-09 | Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho | Communication terminal apparatus |

| US9204428B2 (en) | 2005-10-26 | 2015-12-01 | Qualcomm Incorporated | Interference management using resource utilization masks sent at constant PSD |

| US20070115817A1 (en) * | 2005-10-26 | 2007-05-24 | Qualcomm Incorporated | Minimum rate guarantees on wireless channel using resource utilization messages |

| US8942161B2 (en) | 2005-10-26 | 2015-01-27 | Qualcomm Incorporated | Weighted fair sharing of a wireless channel using resource utilization masks |

| US8918114B2 (en) | 2005-10-26 | 2014-12-23 | Qualcomm Incorporated | Using resource utilization messages in a multi-carrier MAC to achieve fairness |

| GB2433677A (en) * | 2005-10-31 | 2007-06-27 | Israel Aircraft Ind Ltd | Medium access control (MAC) method and system for dynamic time slot allocation and QoS priority access in a mobile ad hoc network (MANET) |

| US7733842B2 (en) * | 2005-12-15 | 2010-06-08 | Intel Corporation | Dynamic beaconing in wireless mesh networks |

| JP5306824B2 (ja) | 2006-01-11 | 2013-10-02 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 無線端末のビーコン信号の使用を含むタイミングおよび/または同期に関連する方法および装置 |

| US8811369B2 (en) | 2006-01-11 | 2014-08-19 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for supporting multiple communications modes of operation |

| US8843086B2 (en) | 2006-01-31 | 2014-09-23 | Blackberry Limited | Method and apparatus for enabling transmission in a slotted radio data communication system by pausing data reception |

| JP4830629B2 (ja) * | 2006-05-16 | 2011-12-07 | ソニー株式会社 | 無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラム |

| US7620397B2 (en) * | 2006-06-27 | 2009-11-17 | Motorola, Inc. | Method for managing scanning of channels in a wireless network |

| KR101225081B1 (ko) * | 2006-07-14 | 2013-01-22 | 삼성전자주식회사 | 비압축 av 데이터를 전송하기 위한 전송 패킷 구조 및이를 이용한 송수신 장치 |

| JP4970151B2 (ja) * | 2006-08-21 | 2012-07-04 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 無線通信端末及び無線通信方法 |

| KR100900964B1 (ko) | 2006-12-04 | 2009-06-08 | 한국전자통신연구원 | 무선 개인영역 네트워크에서의 매체접근슬롯 운용 장치 및 그 방법 |

| EP1933507A1 (en) * | 2006-12-15 | 2008-06-18 | Ubiwave | Low-power multi-hop networks |

| JP4305531B2 (ja) | 2007-03-08 | 2009-07-29 | ソニー株式会社 | 無線通信装置、無線通信システム、無線通信方法およびプログラム |

| JP2008305118A (ja) | 2007-06-07 | 2008-12-18 | Sony Corp | イメージ描画方法、携帯端末、並びにコンピュータ・プログラム |

| KR100982892B1 (ko) * | 2007-06-28 | 2010-09-16 | 주식회사 케이티 | 단거리 무선네트워크의 운용채널 선택방법과 이를 이용한코디네이터 |

| US7881340B2 (en) * | 2007-10-22 | 2011-02-01 | The Johns Hopkins University | Decentralized media access control for ad-hoc mobile wireless network |

| EP2225904A2 (en) * | 2007-11-27 | 2010-09-08 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Network entry and device discovery for cognitive radio networks |

| WO2009083918A2 (en) * | 2007-12-28 | 2009-07-09 | Koninklijke Philips Electronics, N.V. | Multi-resolution packet and methods of transmitting and receiving a mrp for ultra-low power wireless networks |

| JP5278331B2 (ja) * | 2007-12-28 | 2013-09-04 | 富士通株式会社 | 通信ノード、通信システムおよび時分割多元接続方式に従ったアドホック型通信方法 |

| US20090175324A1 (en) * | 2008-01-04 | 2009-07-09 | Qualcomm Incorporated | Dynamic interference control in a wireless communication network |

| US8595501B2 (en) | 2008-05-09 | 2013-11-26 | Qualcomm Incorporated | Network helper for authentication between a token and verifiers |

| US8638702B2 (en) * | 2008-12-12 | 2014-01-28 | Broadcom Corporation | Method and system for time based WLAN scanning |

| US8442141B1 (en) * | 2009-04-07 | 2013-05-14 | Marvell International Ltd. | Opportunistic beamforming in a wireless communication system |

| US8761139B2 (en) * | 2010-12-23 | 2014-06-24 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Apparatus and method for supporting access in communication system |

| KR101877976B1 (ko) * | 2010-12-23 | 2018-08-09 | 한국전자통신연구원 | 통신 시스템에서 접속 지원 장치 및 방법 |

| KR101955521B1 (ko) * | 2011-10-17 | 2019-03-07 | 한국전자통신연구원 | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 |

| KR101933445B1 (ko) | 2011-10-17 | 2018-12-28 | 한국전자통신연구원 | 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법 |

| US9161275B2 (en) | 2013-03-08 | 2015-10-13 | Qualcomm Incorporated | Low latency 802.11 media access |

| JP6440114B2 (ja) * | 2014-11-21 | 2018-12-19 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 無線通信装置 |

| US11329842B2 (en) | 2020-02-07 | 2022-05-10 | Ademco Inc. | Dynamic superframe slotting |

| US11582746B2 (en) | 2021-04-01 | 2023-02-14 | Ademco Inc. | Dynamic, multi-frequency superframe slotting |

| US11658736B2 (en) | 2021-07-13 | 2023-05-23 | Ademco Inc. | Keypad with repeater mode |

| WO2024063804A1 (en) * | 2022-09-22 | 2024-03-28 | Ademco Inc. | Superframe extension mode |

Family Cites Families (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5657320A (en) * | 1995-06-06 | 1997-08-12 | Mci Corporation | Method and system for resolving contention of spare capacity circuits of a telecommunications network |

| SE518132C2 (sv) * | 1996-06-07 | 2002-08-27 | Ericsson Telefon Ab L M | Metod och anordning för synkronisering av kombinerade mottagare och sändare i ett cellulärt system |

| DE10030993A1 (de) * | 2000-06-30 | 2002-01-24 | Infineon Technologies Ag | Synchrones Netzwerk |

| US6928085B2 (en) * | 2001-03-12 | 2005-08-09 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | System and method for providing quality of service and contention resolution in ad-hoc communication systems |

| JP3858746B2 (ja) | 2001-05-08 | 2006-12-20 | ソニー株式会社 | 無線通信システム、無線通信制御装置及び無線通信制御方法、並びにコンピュータ・プログラム |

| JP3885597B2 (ja) | 2002-02-05 | 2007-02-21 | ソニー株式会社 | 無線通信システム及び無線通信制御方法、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |

| JP3849551B2 (ja) | 2002-03-05 | 2006-11-22 | ソニー株式会社 | 無線通信システム、無線通信装置及び方法、並びにコンピュータ・プログラム |

| US6882851B2 (en) * | 2002-03-21 | 2005-04-19 | Cognio, Inc. | Ad-hoc control protocol governing use of an unlicensed or shared radio frequency band |

| JP3876752B2 (ja) * | 2002-04-15 | 2007-02-07 | ソニー株式会社 | 通信システム、通信制御装置及び通信制御方法、並びにコンピュータ・プログラム |

-

2004

- 2004-03-04 JP JP2004060115A patent/JP4333413B2/ja not_active Expired - Fee Related

-

2005

- 2005-02-23 US US11/062,952 patent/US7948939B2/en not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US7948939B2 (en) | 2011-05-24 |

| JP2005252645A (ja) | 2005-09-15 |

| US20060068820A1 (en) | 2006-03-30 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4333413B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4449588B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| US7881273B2 (en) | Wireless communication system, wireless communication apparatus, wireless communication method, and computer program | |

| JP4442338B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| US7817612B2 (en) | Decentralized wireless communication system, apparatus, and associated methodology | |

| KR101031726B1 (ko) | 무선 통신 장치 | |

| JP4622503B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2006033289A (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2005051523A (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2005101756A (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4345512B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2006295564A (ja) | 無線通信システム,無線通信装置,無線通信方法,およびコンピュータプログラム。 | |

| JP2005277599A (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4329500B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4692017B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2005236819A (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4517780B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4385829B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4333346B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4470628B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2005198008A (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4333347B2 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4748217B2 (ja) | 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070226 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070226 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20090128 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090210 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090413 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20090602 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20090615 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120703 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120703 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120703 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130703 Year of fee payment: 4 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |