JP6112913B2 - 監視カメラシステム及び方法 - Google Patents

監視カメラシステム及び方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6112913B2 JP6112913B2 JP2013043141A JP2013043141A JP6112913B2 JP 6112913 B2 JP6112913 B2 JP 6112913B2 JP 2013043141 A JP2013043141 A JP 2013043141A JP 2013043141 A JP2013043141 A JP 2013043141A JP 6112913 B2 JP6112913 B2 JP 6112913B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- video data

- surveillance camera

- video

- camera system

- voice

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Television Signal Processing For Recording (AREA)

- Closed-Circuit Television Systems (AREA)

- Burglar Alarm Systems (AREA)

Description

本発明は前述の問題点に鑑み、被写体の音声を利用してスナップ映像や監視映像などの映像の種別を判定し、映像の種別に適した映像フォーマットで保存できるようにすることを目的とする。

<第1の実施形態>

図1は、本発明の実施形態に係る監視カメラシステムの構成例を示すブロック図である。この監視カメラシステムは、ネットワーク130を介して接続されたカメラサーバー(装置)100とクライアント120とからなる。

撮像部101はズーム、フォーカス、露出などに関する不図示の制御回路を備え、レンズ制御部108からの制御データによって光学系を制御して最適な映像を撮影する。

S302では、窓関数をかけたデータをフーリエ変換して周波数毎のパワーである音声スペクトルを求める。

ドアの解錠音のスペクトルが検出された場合は、ドア解錠のフラグを「1」に設定して次のステップに進む。

このように、ドアの解錠音や空調設備などのマイクから入力される音声信号は、周波数スペクトル化して比較することで特性が明確になり、誤判定を防止することが可能になる。

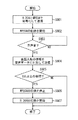

一方、S201でマイク112から入力された被写体の音声信号を解析し、音が入力されたことを認識したら、S202で入力された音は会話であるか否かを検出する。

ここで、会話を検出する方法例として、音声認識を利用する方法を説明する。音声認識は一般的な発声の統計データを使用して行うことができる。多くの発話を記録した学習用データと、マイク112からの音声信号との特徴を抽出して比較し、発話した言語を推定する。

本実施形態においては、このような音声認識のアルゴリズムに依存するものではなく、音声認識の結果を利用して会話をしているか否かを判定するものである。

S204で音声認識を利用して会話が終了したことを確認したら、S205で映像データの送信を停止し、クライアント120での記録を停止する。

本実施形態では、記録方式の変更例として符号化方式や解像度について説明したが、スナップ映像に望まれる高画質のファクターとなる圧縮率などの変更についても同様の処理が可能である。また、本実施形態では、符号化方式の変更例として動画フォーマットの変更について説明したが、スナップ写真として必要な静止画フォーマットへ変更する、フォーマット変更についても同様の処理が可能である。

第2の実施形態では、被写体の音声信号から会話をしている人数を検出し、会話をしている人数に応じて、記録する映像データのフォーマットをクライアント120で変更する処理手順(方法)を、図1の構成図と図6のフローチャートを用いて説明する。図6のフローチャートの処理は、ROM106に格納されているプログラムをRAM107に展開し、CPU105が実行することにより実現する。

S603では、マイク112から被写体の音声が入力されるまで待機しており、音声が入力された場合は音声信号を解析し、発声音であるか否かを判定する。S603で発声音があった場合はS604で会話をしている人数を検出し、音声処理部113において人数の情報を音声データに付加する。

本実施形態においては、このような話者認識のアルゴリズムに依存するものではなく、話者認識の結果を利用して会話をしている人物や人数を判定するものである。

S607では、クライアント120で受信したH.264のフォーマットの映像データの記録を開始する。

第3の実施形態では、会話をしている話者を前述の話者認識を利用して検出し、話者に応じて記録する映像フォーマットと記録サーバーを変更する処理手順(方法)を図7のフローチャートを用いて説明する。図7のフローチャートの処理は、ROM106に格納されているプログラムをRAM107に展開し、CPU105が実行することにより実現する。

S701で話者は家族であることを認識したら、S702で、カメラサーバー100の符号化部104において、映像データをH.264フォーマットの1920×1080画素で符号化して、住宅内にあるホームサーバー(図示せず)に送信し記録する。

以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。

また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(コンピュータプログラム)を、ネットワーク又は各種のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給する。そして、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。

101 撮像部

102 雲台部

103 映像処理部

104 符号化部

105 CPU

106 ROM

107 RAM

108 レンズ制御部

109 雲台制御部

110 通信部

111 モーター

112 マイク

113 音声処理部

120 クライアント

130 ネットワーク

Claims (8)

- 撮影した映像データを記録する監視カメラシステムであって、

被写体を撮影する撮影手段と、

音声信号を入力する音声入力手段と、

前記音声入力手段で入力された音声信号を解析する解析手段と、

前記解析手段の解析結果と前記撮影手段で得られた映像データとを送信先に送信する送信手段と、

前記映像データの送信先で、前記解析手段の解析結果に応じて、記録する映像データのフォーマットを変更する変更手段とを有することを特徴とする監視カメラシステム。 - 前記解析手段は、音声を発する話者を検出することを特徴とする請求項1に記載の監視カメラシステム。

- 前記解析手段は、音声を発する話者の人数を検出することを特徴とする請求項1に記載の監視カメラシステム。

- 前記変更手段は、前記解析手段の解析結果に応じて、記録する動画の符号化方式を変更することを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の監視カメラシステム。

- 前記変更手段は、前記解析手段により特定の発話者が検出された頻度に応じて、記録する映像データのフォーマットを変更することを特徴とする請求項1又は2に記載の監視カメラシステム。

- 撮影した映像データを記録する監視カメラシステムにおける記録方法であって、

被写体を撮影し、

音声信号を入力し、

前記入力された音声信号を解析し、

前記解析の解析結果と前記撮影により得られた映像データとを送信先に送信し、

前記映像データの送信先で、前記解析の解析結果に応じて、記録する映像データのフォーマットを変更することを特徴とする監視カメラシステムにおける記録方法。 - 前記解析は、音声を発する話者を検出することを特徴とする請求項6に記載の監視カメラシステムにおける記録方法。

- 前記解析は、音声を発する話者の人数を検出することを特徴とする請求項6に記載の監視カメラシステムにおける記録方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013043141A JP6112913B2 (ja) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 監視カメラシステム及び方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013043141A JP6112913B2 (ja) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 監視カメラシステム及び方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014171187A JP2014171187A (ja) | 2014-09-18 |

| JP2014171187A5 JP2014171187A5 (ja) | 2016-02-18 |

| JP6112913B2 true JP6112913B2 (ja) | 2017-04-12 |

Family

ID=51693252

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013043141A Active JP6112913B2 (ja) | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 監視カメラシステム及び方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6112913B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7384220B2 (ja) * | 2019-12-06 | 2023-11-21 | 日本電信電話株式会社 | スレッド同期装置、スレッド同期方法、およびプログラム |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3733984B2 (ja) * | 1997-01-29 | 2006-01-11 | 富士ゼロックス株式会社 | 情報蓄積装置および情報蓄積方法 |

| JP2003274360A (ja) * | 2002-03-14 | 2003-09-26 | Sony Corp | 撮像装置、撮像方法、撮像管理装置、撮像管理システム |

| JP2004056473A (ja) * | 2002-07-19 | 2004-02-19 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 監視制御装置 |

| JP2004120595A (ja) * | 2002-09-27 | 2004-04-15 | Canon Inc | 異常監視装置、異常監視方法、コンピュータプログラム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体 |

| JP2005135344A (ja) * | 2003-10-31 | 2005-05-26 | Toshiba Corp | 医療情報システム |

| WO2013001703A1 (ja) * | 2011-06-29 | 2013-01-03 | 日本電気株式会社 | 情報処理装置 |

-

2013

- 2013-03-05 JP JP2013043141A patent/JP6112913B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014171187A (ja) | 2014-09-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US11023690B2 (en) | Customized output to optimize for user preference in a distributed system | |

| US10743107B1 (en) | Synchronization of audio signals from distributed devices | |

| JP6520878B2 (ja) | 音声取得システムおよび音声取得方法 | |

| EP3963576B1 (en) | Speaker attributed transcript generation | |

| US11875796B2 (en) | Audio-visual diarization to identify meeting attendees | |

| US11138980B2 (en) | Processing overlapping speech from distributed devices | |

| US8635066B2 (en) | Camera-assisted noise cancellation and speech recognition | |

| US8614733B2 (en) | Apparatus, system, and method of preventing leakage of information | |

| US10812921B1 (en) | Audio stream processing for distributed device meeting | |

| KR101508092B1 (ko) | 화상 회의를 지원하는 방법 및 시스템 | |

| US20120242860A1 (en) | Arrangement and method relating to audio recognition | |

| US11468895B2 (en) | Distributed device meeting initiation | |

| JP2017034312A (ja) | 通信装置、通信システム、およびプログラム | |

| Fox et al. | Audio-visual speaker identification based on the use of dynamic audio and visual features | |

| JP6112913B2 (ja) | 監視カメラシステム及び方法 | |

| JP2012151544A (ja) | 撮像装置及びプログラム | |

| KR101033922B1 (ko) | 음성인식 지능형 폐쇄형 감시시스템 | |

| WO2018173139A1 (ja) | 撮影収音装置、収音制御システム、撮影収音装置の制御方法、及び収音制御システムの制御方法 | |

| KR101892268B1 (ko) | 영상 회의 시 단말기를 제어하기 위한 방법, 장치 및 기록 매체 | |

| JP2012118251A (ja) | 情報処理装置およびその動作方法 | |

| JP2020042292A (ja) | 音声情報処理システム、音声情報処理システムの制御方法、音声情報処理システムのプログラム及び記録媒体 | |

| CN111667822B (zh) | 语音处理装置、会议系统以及语音处理方法 | |

| JPWO2016151974A1 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法、クライアント装置、サーバ装置および情報処理システム | |

| KR20240002919A (ko) | 촬상장치, 그 제어방법, 및 기억매체 | |

| JP2020129234A5 (ja) |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20151222 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20151222 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20161129 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20161206 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170119 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170214 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170314 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6112913 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |