以下、パチンコ遊技機(以下、単に「パチンコ機」という)の一実施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図1はパチンコ機10の正面図であり、図2は、後述する外枠11と内枠12とに対して、前面枠セット14を開放し、下皿ユニット13を取り外した状態を示す斜視図である。但し、図2では便宜上、後述する遊技盤30面上の遊技領域内の構成を空白で示している。

図1,2に示すように、遊技機としてのパチンコ機10は、当該パチンコ機10の外殻を形成する外枠11を備えており、この外枠11の一側部に、内枠12が開閉可能に支持されている。外枠11は、木製の板材により全体として矩形状に構成され、小ネジ等の離脱可能な締結具により各板材が組み付けられている。従って、釘やリベットを使って各板材を組み付けていた従来構造と比べて構成部材の再利用が容易な構成となっている。本実施形態では、外枠11の上下方向の外寸は809mm(内寸771mm)、左右方向の外寸は518mm(内寸480mm)となっている。

また、内枠12及び前面枠セット14は合成樹脂、具体的にはABS(アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン)樹脂により構成されている。両者の成形に合成樹脂を用いることにより、金属製素材を用いた場合と比較してより複雑な形状に対応できるとともに、生産コストの増大を抑制することもできる。また、ABSを用いる利点としては、ポリカーボネイト等の樹脂素材と比較して、生産コストが低い、粘性が強く衝撃に強い等が挙げられる。加えて、例えば前面枠セット14の前面側等の意匠面にメッキ等のコーティング処理を施す場合において、その処理を比較的容易に行いやすく、外観品質のより高いものが製造できるというメリットがある。

さて、内枠12の開閉軸線はパチンコ機10の正面からみて左側(後述するハンドル18の設置箇所の反対側)に上下に延びるように設定されており、この開閉軸線を軸心にして内枠12が前方側に開放できるようになっている。なお、外枠11は樹脂やアルミニウム等の軽金属により構成されていてもよい。

内枠12には、その最下部に下皿ユニット13が取り付けられると共に、下皿ユニット13を除く範囲に対応して前面枠セット14が取り付けられている。下皿ユニット13は、内枠12に対してネジ等の締結具により固定されている。また、前面枠セット14は、内枠12に対して開閉可能に取り付けられており、内枠12と同様、パチンコ機10の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。図3は、パチンコ機10より前面枠セット14を取り外した状態を示す正面図である(但し、図3では便宜上、遊技盤30面上の遊技領域内の構成を空白で示している)。なお、内枠12の前面側には、その周囲(前面枠セット14に対応する部分)においてリブR1が突設されている。そして、前面枠セット14の閉時には、前面枠セット14がリブR1の内側に嵌まり込んだ状態となる。この構成により、前面枠セット14と内枠12との間の隙間から針金等を進入させることが困難となり、不正防止の役割を果たす。

下皿ユニット13には、ほぼ中央部に球受皿としての下皿15が設けられ、排出口16より排出された遊技球が下皿15内に貯留可能になっている。下皿ユニット13はその大部分が内枠12と同様、ABS樹脂にて成形されているが、その中でも特に下皿15を形成する表面層と下皿奥方の前面パネル23とは難燃性のABS樹脂にて成形されている。このため、この部分は燃え難くなっている。なお、符号24はスピーカ249(図2参照)からの音出力口であり、符号25は下皿15内から遊技球を下方へと排出するための球抜きレバーである。

下皿15よりも右方には、手前側に突出して遊技球発射ハンドル(以下単に「ハンドル」という)18が配設されている。ハンドル18は本実施形態における発射用操作手段を構成する。つまり、ハンドル18は、内枠12の開閉軸線とは反対側にあたるパチンコ機10の正面からみて右側に位置しており、ハンドル18の突出に関わりなく内枠12の開放時における所定の開放量を確保できる。また、下皿15の左方には、灰皿26が設けられている。なお、灰皿26は、下皿15の左側辺部より左方へ突出した図示しない軸棒によって回動可能に支持された、いわゆる片持ち構造となっている。

一方、下皿15の上方において球受皿としての上皿19が設けられている。ここで、上皿19は、遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射装置の方へ導出するための球受皿である。なお、上皿19は、前面枠セット14において、ガラスを支持するガラス枠部と一体的に形成されている。従来のパチンコ機ではガラス枠の下方の内枠に対し開閉可能な前飾り枠が設けられ、該前飾り枠に上皿が設けられていたのであるが、本実施形態では前面枠セット14に対し直接的かつ一体的に上皿19が設けられているため、後述するように前面枠セット14のフレーム部分の幅が従来に比べ比較的細いものであっても、前面枠セット14(ガラス枠部)の所定の強度を確保することができる。この上皿19も下皿15と同様、表面層が難燃性のABS樹脂にて成形される構成となっている。

また、図3において、内枠12は、外形が矩形状の樹脂ベース20を主体に構成されており、樹脂ベース20の中央部には略円形状の窓孔21が形成されている。樹脂ベース20の後側には遊技盤30が着脱可能に装着されている。遊技盤30は四角形状の合板よりなり、その周縁部が樹脂ベース20(内枠12)の裏側に当接した状態で取着されている。従って、遊技盤30の前面部の略中央部分が樹脂ベース20の窓孔21を通じて内枠12の前面側に露出した状態となっている。なお、遊技盤30の上下方向の長さは476mm、左右方向の長さは452mmとなっている(従来と同等サイズ)。なお、樹脂ベース20には、前面枠セット14の開放を検知する開放検知センサ22が設けられている。また、図示しないが内枠12の開放を検知する開放検知スイッチも設けられている。

次に、遊技盤30の構成を、図4を用いて説明する。遊技盤30には、一般入賞口31、可変入賞装置32、入球手段としての第1契機対応口(始動口)33、第2契機対応口(スルーゲート)34、可変表示装置ユニット35等がルータ加工によって形成された貫通穴に配設され、遊技盤30前面側から木ネジ等により取付けられている。周知の通り前記一般入賞口31、可変入賞装置32、第1契機対応口33に遊技球が入球し、後述する検出スイッチの出力により、上皿19(または下皿15)へ所定数の賞球が払い出される。その他に、遊技盤30にはアウト口36が設けられており、各種入賞部(入賞装置、入賞口、第1契機対応口33等)に入球しなかった遊技球はこのアウト口36を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。遊技盤30には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車27等の各種部材(役物)が配設されている。

可変表示装置ユニット35には、第2契機対応口34の通過を契機として第2図柄を変動表示する第2図柄表示装置41と、第1契機対応口33への入賞を所定の契機として、識別画像としての第1図柄(特別図柄)を変動表示する第1図柄表示装置42(特別図柄表示装置)とが設けられている。第2図柄表示装置41(普通図柄表示装置)は、第2図柄(普通図柄)用の表示部43と保留ランプ44とを有し、遊技球が第2契機対応口34を通過する毎に例えば表示部43による表示図柄(第2図柄)が変動し、その変動表示が所定図柄で停止した場合に第1契機対応口33が所定時間だけ作動状態となる(開放される)よう構成されている。第2図柄表示装置41の表示部43における第2図柄の変動表示中に、新たに遊技球が第2契機対応口34を通過した場合には、その分の第2図柄の変動表示は、その時点で行われている変動表示の終了後に行われる構成となっている。つまり、変動表示が待機(保留)されることとなる。この保留される変動表示の最大回数は、パチンコ機の機種毎に決められているが、本実施形態では4回まで保留され、その保留回数が保留ランプ44にて点灯表示されるようになっている。しかし、かかる最大保留回数は、これに限定されるものではない。例えば、8回分の第2図柄の変動表示を待機させるべく、最大保留回数を8回に設定することとしてもよい。なお、表示部43は、複数のランプの点灯を切り換えることにより変動表示される構成の他、第1図柄表示装置42(液晶表示装置)の一部で変動表示される構成等であっても良い。保留ランプ44も同様に、第1図柄表示装置42の一部で変動表示される構成等であっても良い。

第1図柄表示装置42は液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置45により表示内容が制御される。従って、第1図柄表示装置42及び表示制御装置45により本実施形態における表示手段が構成される。第1図柄表示装置42の表示部42aには、例えば上、中及び下の3つの図柄列(識別画像列)が表示される。各図柄列は複数種類の図柄(識別画像)によって構成されており、これら図柄が図柄列毎に第1図柄表示装置42の表示部42aにおいて可変表示されるようになっている。つまり、表示制御装置45が、複数の識別画像が変動する表示画像を生成し、当該表示画像を第1図柄表示装置42の表示部42aにおいて表示する。なお本実施形態では、第1図柄表示装置42(液晶表示装置)は8インチサイズの大型の液晶ディスプレイを備える。可変表示装置ユニット35には、第1図柄表示装置42を囲むようにしてセンターフレーム47が配設されている。

可変入賞装置32は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており、大当たり(特別遊技状態の発生)の際に遊技球が入賞しやすい開状態と通常の閉状態とに繰り返し作動されるようになっている。より詳しくは、第1契機対応口33に対し遊技球が入賞すると第1図柄表示装置42で図柄が変動表示され、その停止後の確定図柄が予め設定した特定の図柄の組合せとなったことを必要条件に、遊技者にとって有利な特別遊技状態(大当たり状態)が発生する。そして、可変入賞装置32の大入賞口が所定の開放状態となり、遊技球が入賞しやすい状態(大当たり状態)になるよう構成されている。具体的には、所定時間の経過又は所定個数の入賞を1ラウンドとして、可変入賞装置32の大入賞口が所定回数繰り返し開放される。第1図柄表示装置42の図柄変動表示中に新たに遊技球が第1契機対応口33に入賞した場合には、その分の図柄変動表示は、その時点で行われている図柄変動表示の終了後に行われる構成となっている。つまり、図柄変動表示が待機(保留、記憶)されることとなる(記憶手段)。この保留される図柄変動表示の最大回数は、パチンコ機の機種毎に決められているが、本実施形態では4回まで保留され、その保留回数が保留ランプ46にて点灯表示されるようになっている。しかし、最大保留回数は、これに限定されるものではない。例えば、8回分の図柄変動表示を待機させるべく、最大保留回数を8回に設定することとしてもよい。なお、保留ランプ46は、第1図柄表示装置42の一部で変動表示される構成等であっても良い。

また、遊技盤30には、遊技球発射装置から発射された遊技球を遊技盤30上部へ案内するためのレールユニット50が取り付けられており、ハンドル18の回動操作に伴い発射された遊技球はレールユニット50を通じて所定の遊技領域に案内されるようになっている。レールユニット50はリング状をなす樹脂成形品にて構成されており、内外二重に一体形成された内レール構成部(内レール部)51と外レール構成部(外レール取付け部)52とを有する。内レール構成部51は上方の約1/4ほどを除いて略円環状に形成されている。また、一部(主に左側部)が内レール構成部51に向かい合うようにして外レール構成部52が形成されている。かかる場合、内レール構成部51と外レール構成部52とにより主として誘導レールが構成され、これら各レール構成部51,52が所定間隔を隔てて並行する部分(向かって左側の部分)により球案内通路が形成されている。なお、球案内通路は、遊技盤30との当接面を有した溝状、すなわち手前側を開放した溝状に形成されている。

内レール構成部51の先端部分(図4の左上部)には戻り球防止部材53が取着されている。これにより、一旦、内レール構成部51及び外レール構成部52間の球案内通路から遊技盤30の上部へと案内された遊技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止されるようになっている。また、外レール構成部52には、遊技球の最大飛翔部分に対応する位置(図4の右上部:外レール構成部52の先端部に相当する部位)に返しゴム54が取着されている。従って、所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム54に当たって例えば遊技盤30の略中央部側へ戻される。外レール構成部52の内側面には、遊技球の飛翔をより滑らかなものとするべく、長尺状をなすステンレス製の金属帯としての摺動プレート55が取着されている。なお、本実施形態では、外レール構成部52及び摺動プレート55によって、いわゆる従来の外レールに相当するものが構成されている。そして、内外レール構成部51,52及び摺動プレート55をレールユニット50としてユニット化することにより、従来の内外レールを別々に設けた構成に比べて、取付け作業が容易となり作業性が向上する。

また、レールユニット50の外周部には、外方へ張り出した円弧状のフランジ56が形成されている。フランジ56は、遊技盤30に対する取付面を構成する。レールユニット50が遊技盤30に取り付けられる際には、遊技盤30上にフランジ56が当接され、その状態で、当該フランジ56に形成された複数の透孔にネジNJ等の固定手段が挿通されて遊技盤30に対するレールユニット50の締結がなれるようになっている。さらに本実施形態では、正面から見てレールユニット50の上下左右の各端部は略直線状に(平坦に)形成されている。つまり、レールユニット50の上下左右の各端部においてはフランジ56が切り落とされ、パチンコ機10における有限の領域にてレール径の拡張、すなわち遊技盤30上の遊技領域の拡張が図られるようになっている。なお、左下のフランジ56においては他の部分(左上部,右上部及び右下部のフランジ56)と比較して、より多く固定手段が使用されている。これは、上記誘導レール及び球案内通路の位置をより適正な位置に固定するためであり、これにより遊技球発射装置から発射された遊技球がより安定して遊技盤30上部へ案内される。加えて、固定手段の数を増やすことでレールユニット50をより強固に固定でき、仮にレールユニット50の成形時において歪みが生じたとしても、その歪みを吸収する効果がある。

内レール構成部51及び外レール構成部52間の球案内通路の入口には、同球案内通路の一部を閉鎖するようにして凸部57が形成されている。この凸部57は、内レール構成部51からレールユニット50下端部にかけて略鉛直方向に設けられ、遊技領域まで至らず球案内通路内を逆流してくるファール球をファール球通路63(図3参照)に導くための役目をなす。なお、遊技盤30の右下隅部及び左下隅部は、証紙等のシールやプレート(図のS1,S2)を貼着するためのスペースとなっており、この貼着スペースを確保するために、フランジ56に切欠58,59が形成されている。

次に、遊技領域について説明する。遊技領域は、レールユニット50の内周部(内外レール構成部51,52)により略円形状に区画形成されており、特に本実施形態では、遊技盤30の盤面上に区画される遊技領域が従来よりもはるかに大きく構成されている。本実施形態では、外レール構成部52の最上部地点から遊技盤30下部までの間の距離は445mm(従来品よりも58mm長い)、外レール構成部52の極左位置から内レール構成部51の極右位置までの間の距離は435mm(従来品よりも50mm長い)となっている。また、内レール構成部51の極左位置から内レール構成部51の極右位置までの間の距離は418mmとなっている。

本実施形態では、遊技領域を、パチンコ機10の正面から見て、内レール構成部51及び外レール構成部52によって囲まれる領域のうち、内外レール構成部51,52の並行部分である誘導レールの領域を除いた領域としている。従って、遊技領域と言った場合には誘導レール部分は含まないため、遊技領域の向かって左側限界位置は外レール構成部52によってではなく内レール構成部51によって特定される。同様に、遊技領域の向かって右側限界位置は内レール構成部51によって特定される。また、遊技領域の下側限界位置は遊技盤30の下端位置によって特定される。また、遊技領域の上側限界位置は外レール構成部52によって特定される。

従って、本実施形態では、遊技領域の幅(左右方向の最大幅)は、418mmであり、遊技領域の高さ(上下方向の最大幅)は、445mmである。

ここで、前記遊技領域の幅は、少なくとも380mm以上あることが望ましい。より好ましくは390mm以上、400mm以上、410mm以上、420mm以上、430mm以上、440mm以上、450mm以上、さらに460mm以上であることが望ましい。もちろん、470mm以上であってもよい。すなわち、遊技領域の幅は、遊技領域拡大という観点からは大きい程好ましい。また、遊技領域の高さは、少なくとも400mm以上あることが望ましい。より好ましくは410mm以上、420mm以上、430mm以上、440mm以上、450mm以上、さらには460mm以上であることがより望ましい。もちろん、470mm以上、480mm以上、490mm以上としてもよい。すなわち、遊技領域の幅は、遊技領域拡大という観点からは大きい程好ましい。なお、上記幅及び高さの組合せについては、上記数値を任意に組み合わせたものとしてもよい。

本実施形態では、遊技盤30面に対する遊技領域の面積の比率は約70%と、従来に比べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、遊技盤30面に対する遊技領域の面積比は、従来では50%程度に過ぎなかったことから、遊技盤30を共通とした前提においてはかなり遊技領域を拡大しているといえる。尚、パチンコ機10の外形は遊技場への設置の都合上製造者間でほぼ統一されており、遊技盤30の大きさも同様とせざるを得ない状況下において、上記のように遊技盤30面に対する遊技領域の面積の比率を約20%も高めたことは、遊技領域拡大の観点で非常に有意義である。ここで、前記比率は、少なくとも60%以上であることが望ましい。さらに好ましくは65%以上であり、より好ましくは70%以上である。また、本実施形態の場合を越えて75%以上であれば、一層望ましい。さらには、80%以上であってもよい。

また、パチンコ機10全体の正面側の面積に対する遊技領域の面積の比率は約40%と、従来に比べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、パチンコ機10全体の正面側の面積に対する遊技領域の面積比は、35パーセント以上であるのが望ましい。もちろん、40パーセント以上としてもよいし、45パーセント以上、又は50パーセント以上としてもよい。

なお、可変表示装置ユニット35の両側に位置する第2契機対応口34は、該第2契機対応口34を通過した遊技球が中央の方へ寄せられるような案内機構を有している。これにより、遊技領域が左右方向に拡張されている場合であっても、遊技球を中央の第1契機対応口33や可変入賞装置32の方へと案内することができ、ひいては、遊技領域が拡張されることにより遊技球が入賞しにくくなることによる興趣の低下が抑制されるようになっている。さらには、遊技領域が左右方向に拡張されていることによって、第2契機対応口34、風車27、複数の釘(遊技球を中央に誘導するための誘導釘)、他の役物を種々配設することができ、可変表示装置ユニット35の左右両側の遊技領域での遊技球の挙動を一層面白くすることができるようになっている。また、遊技領域が上下方向にも拡張されていることから、さらに第2契機対応口34、風車27、複数の釘、他の役物を種々配設することができ、遊技領域での上下方向の遊技球の挙動をより一層面白くすることができるようになっている。

図3の説明に戻り、前記樹脂ベース20において、窓孔21(遊技盤30)の下方には、遊技球発射装置より発射された直後に遊技球を案内するための発射レール61が取り付けられている。発射レール61は、その後方の金属板62と一体的に樹脂ベース20に取付固定されており、所定の発射角度(打ち出し角度)にて直線的に延びるよう構成されている。従って、ハンドル18の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは発射レール61に沿って斜め上方に打ち出され、その後前述した通りレールユニット50の球案内通路を通じて所定の遊技領域に案内されるようになっている。

本パチンコ機10の場合、遊技領域が従来よりも大幅に拡張されることは既に述べたが、かかる構成下では、誘導レールの曲率を小さくせざるを得ないことから、打出球を安定化させるための工夫を要する。そこで本実施形態では、遊技球の発射位置を低くするとともに発射レール61の傾斜角度(発射角度)を既存のものよりも幾分大きくし(すなわち発射レール61を立ち上げるようにし)、さらに発射レール61の長さを既存のものよりも長くして十分な長さの球誘導距離を確保するようにしている。これにより、遊技球発射装置から発射された遊技球をより安定した状態で誘導レールに案内できるようにしている。この場合特に、発射レール61を、遊技球発射装置の発射位置から遊技領域の左右方向の中央位置(アウト口36)を越える位置まで延びるよう形成している。また、発射レール61を上記構成とするため、本実施形態では金属板62も従来のものより比較的大きなものとし、それを固定する固定手段の数も従来に比べ多くしている。

また、発射レール61とレールユニット50(誘導レール)との間には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方にファール球通路63が形成されている。従って、仮に、遊技球発射装置から発射された遊技球が戻り球防止部材53まで至らずファール球として誘導レール内を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路63を介して下皿15に排出される。因みに、本実施形態の場合、発射レール61の長さは約240mm、発射レール先端部の隙間の長さ(発射レール61の延長線上の長さ)は約40mmである。

ファール球が誘導レール内を逆流してくる際、その多くは外レール構成部52に沿って流れ、外レール構成部52の下端部に到達した時点で下方に落下するが、一部のファール球は誘導レール内で暴れ、内レール構成部51側へ跳ね上がるものもある。この際、跳ね上がったファール球は、球案内通路入口の前記凸部57に当たり、ファール球通路63に誘導される。これにより、ファール球の全てがファール球通路63に確実に案内されるようになる。これにより、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。

なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置には、前面枠セット14側の球出口(上皿19の最下流部より通じる球出口)から遊技球が1つずつ供給される。この際、本実施形態では遊技球の発射位置を低くしたため、前面枠セット14側の球出口から前記発射位置への落差が大きくなるが、発射レール61の基端部付近にはその右側と手前側にそれぞれガイド部材65,66を設置している。これにより、前面枠セット14側の球出口から供給される遊技球が常に所定の発射位置にセットされ、安定した発射動作が実現できる。また、遊技球発射装置には打球槌が設けられ、軸部を中心とする打球槌の回動に伴い遊技球が発射されるが、打球槌に関して軽量化が望まれている。それ故、アルミニウム等の軽金属への材料変更や軸部寸法の縮小化により打球槌の軽量化を図る一方で、十分な発射力を確保すべく、打球槌のヘッド部(軸部と反対側の端部)に重り部を設けている。これにより、十分でかつ安定した遊技球の発射が実現できる。打球槌の重り部を上方に突出して設けることにより、打球槌を容易に摘んだりひっかけたりすることができ、槌先の打球強さの調整等がし易くなるという効果がある。

なお、図3中の符号67は上皿19に通ずる排出口であり、この排出口67を介して遊技球が上皿19に排出される。排出口67には開閉式のシャッタ68が取り付けられている。詳しい図面の開示は省略するが、シャッタ68は、その下辺部に沿って設けられた軸部を軸心として回動可能となるとともに、前面枠セット14を開放した状態(図3の状態)ではバネ等の付勢力によりシャッタ68が排出口67をほぼ閉鎖するようになっている。また、前面枠セット14を閉鎖した状態では、当該前面枠セット14の裏面に設けられた球通路樋69(図2参照)によりシャッタ68が押し開けられるようになっている。なお、前面枠セット14の開放状態においては、遊技球は下皿15へ排出されるようになっている。従って、上述したように、前面枠セット14に対して上皿19が直接設けられる構成とした本パチンコ機10において、前面枠セット14の開放に際し払出通路内等の遊技球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が防止できるようになっている。

樹脂ベース20には、窓孔21の右下部に略四角形状の小窓71が設けられている。従って、遊技盤30の右下隅部に張られたシール等(図4のS1)は、この小窓71を通じて視認できるようになっている。また、この小窓71から上記シール等を貼り付けることも可能である。

また、樹脂ベース20には窓孔21の左上方において略四角形状の小窓72が設けられ、小窓72に対応して遊技盤30の左上部にも略四角形状の孔部73(図4参照)が設けられている。そして、後述する前面枠セット14の電飾部102、103等と接続される各種電気配線(図示略)が小窓72及び孔部73を通して本パチンコ機10の背面側から導かれている。

また、内枠12の図3の左端部には、前面枠セット14の支持機構として、支持金具81,82が取り付けられている。上側の支持金具81には図の手前側に切欠を有する支持孔83が設けられ、下側の支持金具82には鉛直方向に突出した突起軸84が設けられている。

また、内枠12にはアース用金具E1,E2が設けられている(図3参照)。アース用金具E1,E2は、内枠12の背面側において所定の金属部品と接続されている。そして、前面枠セット14が閉じられた状態において、アース用金具E1,E2が後述する補強板131,132と当接することにより短絡するようになっている。

次に、前面枠セット14について図1,図5を参照しつつ説明する。図5は、前面枠セット14の背面図である。前面枠セット14には前記遊技領域のほとんどを外部から視認することができるよう略楕円形状の窓部101が形成されている。詳しくは、窓部101は、その左右側の略中央部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾曲した形状となっている。なお、前記略中央部が直線状になるようにしてもよい。本実施形態において、窓部101の上端(外レール構成部52の最上部、遊技領域の上端)と、前面枠セット14の上端との間の距離(いわゆる上部フレーム部分の上下幅)は61mmとなっており、85mm〜95mm程度上部フレーム幅がある従来技術に比べて著しく短くなっている。これにより、遊技領域の上部領域が確保されやすくなるとともに、大型の可変表示装置ユニット35も比較的上方に配置することができるようになっている。前面枠セット14の上端との間の距離は80mm以下であることが望ましく、より望ましくは70mm以下であり、さらに望ましくは60mm以下である。もちろん、所定の強度が確保できるのであれば、50mm以下であっても差し支えない。

また、パチンコ機10の正面から見て窓部101の左端と前面枠セット14の左端との間の最短距離(いわゆる左側部フレーム部分の左右幅:図5では右側に示されている)、すなわち開閉軸線側のフレーム幅は、前面枠セット14自体の強度及び支持強度を高めるために比較的大きく設定されている。この場合、図1及び図3を相互に比較すると明らかなように、前面枠セット14が閉じられた状態において、外レール構成部52の左端部はもちろん、内レール構成部51の左端部も前記左側部フレーム部分によって覆い隠される。つまり、誘導レールの少なくとも一部が、パチンコ機10の正面からみて前面枠セット14の左側部フレーム部分と重複し覆い隠される。このように遊技球が一時的に視認困難となったとしても、それは、遊技球が遊技領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主として遊技を楽しむ遊技領域において遊技球が視認困難となるわけではない。そのため、実際の遊技に際しては何ら支障が生じない。また、このような支障が生じない一方で、前面枠セット14の十分な強度及び支持強度が確保可能となっている。ちなみに、パチンコ機10の正面から見て外レール構成部52の左端位置と外枠11の左端位置との左右方向の距離は21mm、遊技領域の右端位置(内レール構成部51の右端位置)と外枠11の右端位置との左右方向の距離は44mmとなっている。

加えて、図1に示すように、前面枠セット14にはその周囲(例えばコーナー部分)に各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすものである。例えば、窓部101の周縁には、LED等の発光手段を内蔵した環状電飾部102が左右対称に設けられ、該環状電飾部102の中央であってパチンコ機10の最上部には、同じくLED等の発光手段を内蔵した中央電飾部103が設けられている。本パチンコ機10では、中央電飾部103が大当たりランプとして機能し、大当たり時に点灯や点滅を行うことにより、大当たり中であることを報知する。さらに、上皿19周りにも、同じくLED等の発光手段を内蔵した上皿電飾部104が設けられている。その他、中央電飾部103の左右側方には、賞球払出し中に点灯する賞球ランプ105と所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ106とが設けられている。また、環状電飾部102の下端部に隣接するようにして、内枠12表面や遊技盤30表面等の一部を視認できるよう透明樹脂が取り付けられた小窓107が設けられている。

また、窓部101の下方には貸球操作部120が配設されており、貸球操作部120には球貸しボタン121と、返却ボタン122と、度数表示部123とが設けられている。パチンコ機10の側方に配置されたカードユニット(球貸しユニット)に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部120が操作されると、その操作に応じて遊技球の貸出が行われる。球貸しボタン121は、カード等(記録媒体)に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿19に供給される。返却ボタン122は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。度数表示部123はカード等の残額情報を表示するものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部120が不要となる。故に、貸球操作部120の設置部分に、飾りシール等が付されるようになっている。これにより、カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との貸球操作部の共通化が図られる。

さらに、本実施形態では、上皿19の左側部において、操作手段としての十字ボタン125が設けられている。そして、この十字ボタン125を操作することにより、後述するように、第1図柄表示装置42の表示画像をスクロールさせることが可能となる。

前面枠セット14の裏側には、窓部101を囲むようにして金属製の各種補強部材が設けられている。詳しくは、図5に示すように、前面枠セット14の裏側にあって窓部101の上下左右の外側にはそれぞれ補強板131,132,133,134が取り付けられている。これら補強板131〜134は相互に接触して連結されているが、図の左側及び上側の補強板132,133の連結部には直接の接触を避けるための樹脂パーツ135が介在されている。つまり、補強板131〜134において、樹脂パーツ135の絶縁効果により電気が環状に通ることを防止している。これにより、補強板131〜134におけるノイズのループや環状通電による磁界の発生を抑制することができる。

図5の右側の補強板131にはその中間位置にフック状をなす係合爪131aが設けられており、この係合爪131aは、前面枠セット14を閉じた状態で内枠12の孔部12a(図3等参照)に係合されるように構成されている。この構成により、上皿19を含む形態で前面枠セット14が構成され、その上下の軸支位置が延長されたとしても、中間位置における前面枠セット14の浮き上がりが防止できる。それ故、前面枠セット14を浮かしての不正行為等が抑制されるようになっている。

また、下側の補強板134には、前記発射レール61(図3参照)に対向する位置に樹脂製のレール側壁部材136が設けられている。このレール側壁部材136は、前面枠セット14を閉じた際に発射レール61の側壁となる。故に、発射レール61から遊技球がこぼれ落ちないようになっている。

上述した補強板131〜134はガラス支持用の金枠としての機能も兼ね備えており、これら補強板131〜134の一部が後方に折り返されてガラス保持溝が形成されている。このガラス保持溝は前後に2列形成されており、矩形状をなす前後一対のガラス137が各ガラス保持溝にて保持される。これにより、2枚のガラス137が前後に所定間隔を隔てて取着されるようになっている。

前述の通り本実施形態のパチンコ機10では遊技領域の拡張を図っていることから、前面枠セット14を閉じた状態にあっては、内外のレール構成部51,52により構成された誘導レールの一部が前面枠セット14により覆い隠される構成となっている。それ故、当該誘導レールでは手前側の開放部がガラス137で覆えない部分ができてしまう。かかる場合、例えば、遊技球発射装置より発射された遊技球が戻り球防止部材53まで至らず戻ってくると、当該遊技球が誘導レール外にこぼれたり(飛び出したり)、外レール構成部52とガラス137との間に挟まってしまうおそれがある。そこで本実施形態では、前面枠セット14に、誘導レールの手前側開放部を被覆するためのレールカバー140を取り付けている。

レールカバー140は略円弧状をなす略平板体であって、透明な樹脂により形成されている。レールカバー140は、その円弧形状が前記誘導レールの形状に対応しており、窓部101の周縁部に沿って、誘導レールの基端部から先端部近傍までの区間を覆うようにして前面枠セット14の裏側に取着されている。特にレールカバー140の内径側の寸法・形状は内レール構成部51のそれにほぼ一致する。レールカバー140が取着された状態では、その表面側がガラス137に当接した状態となる。前面枠セット14が閉じられた状態においては、レールカバー140の裏面が誘導レールのほぼ全域を覆うこととなる。これにより、誘導レールのほとんどの区間において遊技球のガラス137への衝突を防止できる。従って、ガラス137への接触による破損等の悪影響を抑制することができる。

また、レールカバー140の右端部(すなわち、レールカバー140を前面枠セット14に取着した図5の状態で右端となる部位)には、誘導レールがガラス137の側縁部からはみ出した部分を被覆するための被覆部141が設けられている。これにより、遊技球が誘導レール外にこぼれたり(飛び出したり)、外レール構成部52とガラス137との間に挟まってしまうといった不具合の発生を防止することができる。

さらに、レールカバー140の裏側には、その内側縁に沿って円弧状に延び且つ図5の手前側に突出した突条142が形成されている。突条142は、前面枠セット14が閉じられた状態において、誘導レール内に入り込んだ状態で内レール構成部51にほぼ一体的に重なり合うよう構成されている。従って、例えば前面枠セット14と内枠12との隙間から針金等を侵入させて不正行為を行おうとしても、誘導レールの内側にある遊技領域にまで針金等を侵入させることが非常に困難となる。結果として、針金等を利用して行われる不正行為を防止することができる。なお、突条142をより広い範囲で、例えばレールカバー140の内側縁の全域に沿って形成する構成としても良く、かかる構成によれば、より広い範囲で針金等を侵入させにくくなり、針金等を利用して行われる不正行為をより確実に防止することができる。

また、前面枠セット14の図5の右端部(パチンコ機10正面から見ると左端部)には、内枠12の支持機構として、支持金具151,152が取り付けられている。従って、内枠12側の支持金具81,82(図3参照)に対して前面枠セット14側の支持金具151,152を組み付けることで、内枠12に対して前面枠セット14が開閉可能に装着されるようになる。ここで、前記支持機構について支持金具81,82及び支持金具151,152の関連性をふまえてより詳しく説明する。支持金具151は略棒状をなし、その上部の径が下部の径より太くなっている。上記支持孔83の切欠の幅は、前記支持金具151の上部の太さより狭く、下部の太さより広くなっている。前面枠セット14の装着手順としては、まず前記支持金具151の下部を前記切欠を介して支持孔83に挿入し、次に支持金具82の突起軸84に支持金具152を差込む。そして、前記切欠位置に対応して前記支持金具151の上部を位置させることで、支持金具151が支持孔83から外れなくなり、前面枠セット14の装着が完了する。

なお、前面枠セット14の施錠機構は、内枠12の施錠機構と一体的となっており、当該一体となった施錠機構G1(図6参照)の本体部は内枠12の背面側に設けられている。そのため、図3では、施錠機構G1から内枠12の前面側に突出した係止爪T1,T2のみが示されている。そして、係止爪T1,T2が前面枠セット14の背面側に係止されることにより、前面枠セット14が施錠された状態となる。

次に、パチンコ機10の背面の構成を詳しく説明する。図6はパチンコ機10の背面図である。

先ずはじめに、パチンコ機10の背面構成について全体の概要を説明する。パチンコ機10にはその背面(実際には内枠12及び遊技盤30の背面)において、各種制御基板が上下左右に並べられるようにして又は前後に重ねられるようにして配置されており、さらに、遊技球を供給するための遊技球供給装置(払出機構)や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。本実施形態では、各種制御基板を2つの取付台に分けて搭載して2つの制御基板ユニットを構成し、それら制御基板ユニットを個別に内枠12又は遊技盤30の裏面に装着するようにしている。この場合、主基板と音声ランプ制御基板とを一方の取付台に搭載してユニット化すると共に、払出制御基板、発射制御基板及び電源基板を他方の取付台に搭載してユニット化している。ここでは便宜上、前者のユニットを「第1制御基板ユニット201」と称し、後者のユニットを「第2制御基板ユニット202」と称することとする。

また、払出機構及び保護カバーも1ユニットとして一体化されており、一般に樹脂部分を裏パックと称することもあるため、ここではそのユニットを「裏パックユニット203」と称する。各ユニット201〜203の詳細な構成については後述する。

第1制御基板ユニット201、第2制御基板ユニット202及び裏パックユニット203は、ユニット単位で何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されており、さらにこれに加え、一部に支軸部を設けて内枠12又は遊技盤30の裏面に対して開閉できる構成となっている。これは、各ユニット201〜203やその他構成が前後に重ねて配置されても、隠れた構成等を容易に確認することを可能とするための工夫でもある。

実際には、図7の概略図に示すように各ユニット201〜203が配置され、取り付けられている。なお図7において、略L字状をなす第1制御基板ユニット201はパチンコ機10のほぼ中央に配置され、その下方に第2制御基板ユニット202が配置されている。また、第1制御基板ユニット201に一部重なる領域に、裏パックユニット203が配置されている。

詳しくは、第1制御基板ユニット201には、パチンコ機10の背面から見て左端部に支軸部M1が設けられ、その支軸部M1による軸線Aを中心に当該第1制御基板ユニット201が開閉可能となっている。また、第1制御基板ユニット201には、その右端部(すなわち支軸部と反対側、さらに言えば開放端側)にナイラッチ等よりなる締結部M2が設けられると共に上端部に係止爪部M3が設けられており、これら締結部M2及び係止爪部M3によって第1制御基板ユニット201が機体に対して固定保持されるようになっている。

また、第2制御基板ユニット202には、パチンコ機10の背面から見て右端部に支軸部M4が設けられ、その支軸部M4による軸線Bを中心に当該第2制御基板ユニット202が開閉可能となっている。また、第2制御基板ユニット202には、その左端部(すなわち支軸部と反対側、さらに言えば開放端側)にナイラッチ等よりなる締結部M5が設けられており、この締結部M5によって第2制御基板ユニット202が機体に対して固定保持されるようになっている。

さらに、裏パックユニット203には、パチンコ機10の背面から見て右端部に支軸部M6が設けられ、その支軸部M6による軸線Cを中心に当該裏パックユニット203が開閉可能となっている。また、裏パックユニット203には、その左端部(すなわち支軸部と反対側、さらに言えば開放端側)にナイラッチ等よりなる締結部M7が設けられると共に上端部及び下端部に対応してそれぞれ回動式の係止部M8,M9が(機体側に)設けられており、これら締結部M7及び係止部M8,M9によって裏パックユニット203が機体に対して固定保持されるようになっている。

この場合、各ユニット201〜203の展開方向は同一でなく、第1制御基板ユニット201は、パチンコ機10の背面から見て左開きになるのに対し、第2制御基板ユニット202及び裏パックユニット203は、同右開きになるよう構成されている。

一方、図8は、内枠12に遊技盤30を組み付けた状態でその構成を示す背面図である。また、図9は内枠12を後方より見た斜視図である。ここでは図8及び図9を用いて内枠12及び遊技盤30の裏面構成を説明する。

遊技盤30は、樹脂ベース20に囲まれた四角枠状の設置領域に設置され、内枠12に設けられた複数(本実施形態では4カ所)の係止固定具211,212によって脱落しないように固定されている。係止固定具211,212は手動で回動でき、固定位置(ロック位置)と固定解除位置(アンロック位置)とを切り替えることができるよう構成されており、図8にはロック状態を示す。遊技盤30の左右3カ所の係止固定具211は金属片を折り曲げ形成したL型の金具であり、遊技盤30の固定状態で内枠12外方へ張り出さないよう構成されている。なお、遊技盤30の下部1カ所の係止固定具212は樹脂製のI型の留め具である。

遊技盤30の中央には可変表示装置ユニット35が配置されている。可変表示装置ユニット35においては、センターフレーム47(図3参照)を背後から覆う樹脂製(例えばABS製)のフレームカバー213が後方に突出して設けられており、そのフレームカバー213の後端に、液晶表示装置たる第1図柄表示装置42と表示制御装置45とが前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。フレームカバー213内には、センターフレーム47に内蔵されたLED等を駆動するためのLED制御基板などが配設されている。

また、遊技盤30の裏面には、可変表示装置ユニット35を取り囲むようにして裏枠セット215が取り付けられている。この裏枠セット215は、遊技盤30の裏面に張り付くようにして設けられる薄型の樹脂成形品(例えばABS製)であって、各種入賞口に入賞した遊技球を回収するための遊技球回収機構が形成されている。詳しくは、裏枠セット215の下方には、前述した一般入賞口31、可変入賞装置32、第1契機対応口33(それぞれ図3参照)の遊技盤開口部に対応し、且つ下流側で1カ所に集合する回収通路216が形成されている。また、遊技盤30の下方には、内枠12にやはり樹脂製(例えばポリカーボネイト樹脂製)の排出通路盤217が取り付けられており、該排出通路盤217には、排出球をパチンコ機10外部へ案内するための排出通路218が形成されている。従って、図8に仮想線で例示するように、一般入賞口31等に入賞した遊技球は何れも裏枠セット215の回収通路216を介して集合し、さらに排出通路盤217の排出通路218を介してパチンコ機10外部に排出される。なお、アウト口36(図3参照)も同様に排出通路218に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球も排出通路218を介してパチンコ機10外部に排出される。

上記構成では、遊技盤30の下端面を境界にして、上方に裏枠セット215(回収通路216)が、下方に排出通路盤217(排出通路218)が設けられており、排出通路盤217が遊技盤30に対して前後方向に重複(オーバーラップ)せずに設けられている。従って、遊技盤30を内枠12から取り外す際において、排出通路盤17が遊技盤取り外しの妨げになるといった不都合が生じることもない。

なお、排出通路盤217は、パチンコ機前面の上皿19の丁度裏側辺りに設けられており、上皿19に至る球排出口(図2の球通路樋69)より針金等を差し込み、さらにその針金等を内枠12と排出通路盤217との隙間を通じて遊技領域側に侵入させるといった不正行為が考えられる。そこで本パチンコ機10では、排出通路盤217の上皿19の丁度裏側辺りに、内枠12にほぼ一体的に重なり合うようにしてパチンコ機前方に延びるプレート219が設けられている。従って、内枠12と排出通路盤217との隙間から針金等を侵入させようとしてもそれがプレート219にて阻害され、遊技領域にまで針金等を侵入させることが非常に困難となる。結果として、針金等を利用して可変入賞装置32(大入賞口)を強制的に開放する等の不正行為を防止することができる。

また、遊技盤30の裏面には、各種入賞口などの遊技球の通過を検出するための入球検出手段としての入賞感知機構などが設けられている。具体的には、遊技盤30表側の一般入賞口31に対応する位置には入賞口スイッチ221が設けられ、可変入賞装置32には、特定領域スイッチ222とカウントスイッチ223とが設けられている。特定領域スイッチ222は、大当たり状態で可変入賞装置32に入賞した遊技球が特定領域(大当たり状態継続を判定するための領域)に入ったことを判定するスイッチであり、カウントスイッチ223は入賞球をカウントするスイッチである。また、第1契機対応口33に対応する位置には特定入球検出手段(特定の検出手段)としての第1契機対応口(始動口)スイッチ224が設けられ、第2契機対応口34に対応する位置には第2契機対応口(ゲート)スイッチ225が設けられている。これら各スイッチ221〜225は入球検出手段として機能しうる。

入賞口スイッチ221及び第2契機対応口(ゲート)スイッチ225は、後述する電気配線(ケーブルコネクタ)を介して盤面中継基板226に接続され、さらにこの盤面中継基板226が後述する主基板(主制御装置261)に電気配線を介して接続されている。また、特定領域スイッチ222及びカウントスイッチ223は電気配線を介して大入賞口中継基板227に接続され、さらにこの大入賞口中継基板227がやはり電気配線を介して主基板に接続されている。これに対し、第1契機対応口(始動口)スイッチ224は中継基板を経ることなく直接主基板に電気配線を介して接続されている。これらの詳細については後述する。

その他図示は省略するが、可変入賞装置32には、大入賞口を開放するための大入賞口ソレノイドと、入賞球を特定領域に導くための入賞球振分板ソレノイドが設けられ、第1契機対応口33には、電動役物を開放するための第1契機対応口(始動口)ソレノイドが設けられている。なお、図8,9において符号228は打球槌等を備えるセットハンドルであり、符号229は発射モータである。

上記入賞感知機構にて各々検出された検出結果は、後述する主基板に取り込まれ、該主基板よりその都度の入賞状況に応じた払出指令(遊技球の払出個数)が払出制御基板に送信される。そして、該払出制御基板の出力により所定数の遊技球の払出が実施される。かかる場合、各種入賞口に入賞した遊技球を入賞球処理装置に一旦集め、その入賞球処理装置で入賞球の存在を1つずつ順番に確認した上で払出を行う従来方式(いわゆる証拠球方式)とは異なり、本実施形態のパチンコ機10では、各種入賞口毎に遊技球の入賞を電気的に感知して払出が直ちに行われる(すなわち、本パチンコ機10では入賞球処理装置を廃止している)。故に、払い出す遊技球が多量にあっても、その払出をいち早く実施することが可能となる。

また、裏枠セット215には、第1制御基板ユニット201を取り付けるための取付機構が設けられている。具体的には、この取付機構として、遊技盤30の裏面から見て左下隅部には上下方向に延びる支持金具231が設けられ、この支持金具231には同一軸線上に上下一対の支持孔が形成されている。その他、遊技盤30の右下部において符号232は上下一対の被締結孔(ナイラッチ孔)であり、同左上部において符号233は係止爪片である。

また、内枠12の裏面には、第2制御基板ユニット202や裏パックユニット203を取り付けるための取付機構が設けられている。具体的には、内枠12にはその右端部に長尺状の支持金具235が取り付けられており、その構成を図10に示す。図10に示すように、支持金具235は長尺板状の金具本体236を有し、その金具本体236より起立させるようにして、下方2カ所に第2制御基板ユニット用の支持孔部237が形成されると共に、上方2カ所に裏パックユニット用の支持孔部238が形成されている。それら支持孔部237,238にはそれぞれ同軸の支持孔が形成されている。その他、図8,9に示すように、第2制御基板ユニット用の取付機構として、内枠12には、遊技盤設置領域よりも下方左端部に上下一対の被締結孔(ナイラッチ孔)239が設けられている。また、裏パックユニット用の取付機構として、内枠12には、遊技盤設置領域の左端部に上下一対の被締結孔(ナイラッチ孔)240が設けられている。但し、第2制御基板ユニット用の支持金具と裏パックユニット用の支持金具とを各々個別の部材で設けることも可能である。符号241,242,243は、遊技盤30との間に裏パックユニット203を挟み込んで支持するための回動式の固定具である。

その他、内枠12の背面構成において、遊技盤30の右下部には、後述する払出機構より払い出される遊技球を上皿19、下皿15、又は排出通路218の何れかに振り分けるための遊技球分配部245が設けられている。すなわち、遊技球分配部245の開口部245aは上皿19に通じ、開口部245bは下皿15に通じ、開口部245cは排出通路218に通じる構成となっている(図9参照)。なお、従来、遊技球分配部245に相当する部分が裏パックユニット203側に設けられていたため、上皿19に至る球排出口(図2の球通路樋69)を通じて裏パックユニット203を押すことにより、内枠12と遊技球分配部245に相当する部分との間に隙間が生じ、その隙間を通じて針金等を差し込み、内部機器を操作するといった不正行為が考えられた。そこで本パチンコ機10では、遊技球分配部245として内枠12側に設け、なおかつ固定手段によって固定することにより、そのような不正行為を防止している。さらに、遊技球分配部245の上端面は遊技盤30の下端面が設置される高さ位置に合わせて形成されており、遊技盤30の取外しの妨げとならないように工夫されている。

また、内枠12の下端部には、下皿15に向けて設置された上記スピーカ249の背後を囲むための樹脂製のスピーカボックス246が取り付けられており、このスピーカボックス246により低音域の音質改善が図られている。

次に、第1制御基板ユニット201を図11〜図14を用いて説明する。図11は第1制御基板ユニット201の正面図、図12は同ユニット201の斜視図、図13は同ユニット201の分解斜視図、図14は同ユニット201を裏面から見た分解斜視図である。

第1制御基板ユニット201は略L字状をなす取付台251を有し、この取付台251に主制御装置261と音声ランプ制御装置262とが搭載されている。ここで、主制御装置261は、主たる制御を司るCPU、遊技プログラムを記憶したROM、遊技の進行に応じた必要なデータを記憶するRAM、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を含む主基板を具備しており、この主基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス263に収容されて構成されている。なお、基板ボックス263は、略直方体形状のボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えている。これらボックスベースとボックスカバーとは封印ユニット264(封印手段)によって開封不能に連結され、これにより基板ボックス263が封印されている。

封印手段としての封印ユニット264はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に連結する構成であれば任意の構成が適用できるが、ここでは図11等に示すように、5つの封印部材が連結された構成となっており、この封印部材の長孔に係止爪を挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に連結されるようになっている。封印ユニット264による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度開封・封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、封印ユニット264を構成する5つの封印部材のうち、少なくとも一つの封印部材の長孔に係止爪を挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主基板の不具合などにより基板ボックス263を開封する場合には、係止爪が挿入された封印部材と他の封印部材との連結を切断する。その後、再度封印処理する場合は他の封印部材の長孔に係止爪を挿入する。基板ボックス263の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス263に残しておけば、基板ボックス263を見ることで不正な開封が行われた旨を容易に発見できる。

但し、主基板には、上記各ケーブルコネクタのコネクタを接続するための端子部が設けられており、該端子部は、基板ボックス263から露出状態となっている。かかる端子部の露出は、他の基板及び基板ボックスについても同様である。

また、音声ランプ制御装置262は、例えば主制御装置261(主基板)又は表示制御装置45からの指示に従い音声やランプ表示の制御を司るCPUや、その他ROM、RAM、各種ポート等を含む音声ランプ制御基板を具備しており、この音声ランプ制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス265に収容されて構成されている。音声ランプ制御装置262上には電源中継基板266が搭載されており、後述する電源基板より供給される電源がこの電源中継基板266を介して表示制御装置45及び音声ランプ制御装置262に出力されるようになっている。

取付台251は、有色(例えば緑、青等)の樹脂材料(例えばポリカーボネイト樹脂製)にて成形され、その表面に平坦状をなす2つの基板搭載面252,253が設けられている。これら基板搭載面252,253は直交する向きに延び、前後方向に段差をもって形成されている。但し、取付台251は無色透明又は半透明の樹脂成形品であっても良い。

そして、一方の基板搭載面252上に主制御装置261(主基板)が横長の向きに配置されると共に、他方の基板搭載面253上に音声ランプ制御装置262(音声ランプ制御基板)が縦長の向きに配置されるようになっている。特に、主制御装置261は、パチンコ機10裏面から見て手前側に配置され、音声ランプ制御装置262はその奥側に配置される。この場合、基板搭載面252,253が前後方向に段差をもって形成されているため、これら基板搭載面252,253に主制御装置261及び音声ランプ制御装置262を搭載した状態において各制御装置261,262はその一部を前後に重ねて配置されるようになる。つまり、図12等にも見られるように、主制御装置261はその一部(本実施形態では1/3程度)が浮いた状態で配置されるようになる。故に、主制御装置261に重なる領域まで音声ランプ制御装置262を拡張することが可能となり、当該制御基板の大型化にも良好に対処できる。また、各制御装置が効率良く設置できるようになる。また、第1制御基板ユニット201を遊技盤30に装着した状態では、基板搭載面252の後方にスペースが確保され、可変入賞装置32やその電気配線等が無理なく設置できるようになっている。

図13及び図14に示すように、主基板用の基板搭載面252には、左右2カ所に横長形状の貫通孔254が形成されている。これに対応して、主制御装置261の基板ボックス263には、その裏面の左右2カ所に回動式の固定具267が設けられている。主制御装置261を基板搭載面252に搭載する際には、基板搭載面252の貫通孔254に固定具267が通され、その状態で固定具267が回動されて主制御装置261がロックされる。従って、上述の通り主制御装置261はその一部が浮いた状態で配置されるとしても、当該主制御装置261の脱落等の不都合が回避できる。また、主制御装置261は第1制御基板ユニット201(基板搭載面252)の裏面側から固定具267をロック解除しなければ、取り外しできないため、基板取り外し等の不正行為に対して抑止効果が期待できる。主基板用の基板搭載面252にはその裏面に格子状のリブ255が設けられている。

取付台251には、図11等の左端面に上下一対の支軸256が設けられており、この支軸256を図8等に示す支持金具231に取り付けることで、第1制御基板ユニット201が遊技盤30に対して開閉可能に支持される。また、取付台251には、右端部に締結具として上下一対のナイラッチ257が設けられると共に上端部に長孔258が設けられており、ナイラッチ257を図8等に示す被締結孔232にはめ込むと共に、長孔258に図8等に示す係止爪片233を係止させることで、第1制御基板ユニット201が遊技盤30に固定されるようになる。なお、支持金具231及び支軸256が前記図7の支軸部M1に、被締結孔232及びナイラッチ257が締結部M2に、係止爪片233及び長孔258が係止爪部M3に、それぞれ相当する。

次に、第2制御基板ユニット202を図15〜図17を用いて説明する。図15は第2制御基板ユニット202の正面図、図16は同ユニット202の斜視図、図17は同ユニット202の分解斜視図である。

第2制御基板ユニット202は横長形状をなす取付台301を有し、この取付台301に払出制御装置311、発射制御装置312、電源装置313及びカードユニット接続基板314が搭載されている。払出制御装置311、発射制御装置312及び電源装置313は周知の通り制御の中枢をなすCPUや、その他ROM、RAM、各種ポート等を含む制御基板を具備しており、払出制御装置311の払出制御基板により、賞品球や貸出球の払出が制御される。また、発射制御装置312の発射制御基板により、遊技者によるハンドル18の操作に従い発射モータ229の制御が行われ、電源装置313の電源基板により、各種制御装置等で要する所定の電源電圧が生成され出力される。カードユニット接続基板314は、パチンコ機前面の貸球操作部120及び図示しないカードユニットに電気的に接続され、遊技者による球貸し操作の指令を取り込んでそれを払出制御装置311に出力するものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿に遊技球が直接貸し出される現金機では、カードユニット接続基板314を省略することも可能である。

上記払出制御装置311、発射制御装置312、電源装置313及びカードユニット接続基板314は、透明樹脂材料等よりなる基板ボックス315,316,317,318にそれぞれ収容されて構成されている。特に、払出制御装置311では、前述した主制御装置261と同様、基板ボックス315を構成するボックスベースとボックスカバーとが封印ユニット319(封印手段)によって開封不能に連結され、これにより基板ボックス315が封印されている。

払出制御装置311には状態復帰スイッチ321が設けられている。例えば、払出モータ部の球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ321が押下されると、払出モータが正逆回転され、球詰まりの解消(正常状態への復帰)が図られるようになっている。

また、電源装置313にはRAM消去スイッチ323が設けられている。本パチンコ機10はバックアップ機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰(復電)の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。従って、通常手順で(例えばホールの営業終了時に)電源遮断すると電源遮断前の状態が記憶保持されることから、電源投入時に初期状態に戻したい場合には、RAM消去スイッチ323を押しながら電源を投入することとしている。

取付台301は例えば無色透明な樹脂成形品よりなり、その表面に平坦状をなす基板搭載面302が設けられている。この場合、発射制御装置312、電源装置313及びカードユニット接続基板314は取付台301の基板搭載面302に横並びの状態で直接搭載され、電源装置313の基板ボックス317上に払出制御装置311が取付台303を介して搭載されている。

また、取付台301には、図15等の右端部に上下一対の支軸305が設けられており、この支軸305を図8等に示す支持孔部237に上方から挿通させることで、第2制御基板ユニット202が内枠12に対して開閉可能に支持される。また、取付台301には、左端部に締結具として上下一対のナイラッチ306が設けられており、ナイラッチ306を図8等に示す被締結孔239にはめ込むことで、第2制御基板ユニット202が内枠12に開閉不能に固定されるようになる。なお、支持孔部237及び支軸305が前記図7の支軸部M4に、被締結孔239及びナイラッチ306が締結部M5に、それぞれ相当する。

次に、裏パックユニット203の構成を説明する。裏パックユニット203は、樹脂成形された裏パック351と遊技球の払出機構部352とを一体化したものであり、パチンコ機10の背面から見た背面図を図18に示し、分解斜視図を図19に示す。

裏パック351は例えばABS樹脂により一体成形されており、略平坦状のベース部353と、パチンコ機後方に突出し横長の略直方体形状をなす保護カバー部354とを有する。保護カバー部354は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示装置ユニット35を囲むのに十分な大きさを有する(但し本実施形態では、前述の音声ランプ制御装置262も合わせて囲む構成となっている)。保護カバー部354の背面には多数の通気孔354aが設けられている。この通気孔354aは各々が長孔状をなし、それぞれの通気孔354aが比較的近い位置で隣り合うよう設けられている。従って、隣り合う通気孔354a間にある樹脂部分を切断することにより、裏パック351の背面を容易に開口させることができる。つまり、通気孔354a間の樹脂部分を切断してその内部の表示制御装置45等を露出させることで、所定の検定等を容易に実施することができる。

また、ベース部353には、保護カバー部354を迂回するようにして払出機構部352が配設されている。すなわち、裏パック351の最上部には上方に開口したタンク355が設けられており、このタンク355には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給される。タンク355の下方には、例えば横方向2列(2条)の球通路を有し下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール356が連結され、さらにタンクレール356の下流側には縦向きにケースレール357が連結されている。払出装置358はケースレール357の最下流部に設けられ、払出モータ358a等の所定の電気的構成により必要個数の遊技球の払出が適宜行われる。そして、払出装置358より払い出された遊技球は図19に示す払出通路359等を通じて前記上皿19に供給される。

タンクレール356には、当該タンクレール356に振動を付加するためのバイブレータ360が取り付けられている。従って、仮にタンクレール356付近で球詰まりが生じた際、バイブレータ360が駆動されることで球詰まりが解消されるようになっている。なお、バイブレータ360は、パチンコ機の設計変更等による位置変更や故障時等における交換が容易になるよう、モータ等の振動体が本体部であるケース内に収容されたバイブレータ・ユニットとして構成されており、当該ユニットが着脱可能なようにタンクレール356に取付けられている。なお、前記バイブレータ・ユニットは、その本体部(ケース面)がタンクレール356に密着せず、本体部から突出した足部(振動伝達子)を介してタンクレール356の側面に取付けられており、そのバイブ振動がより効果的にタンクレール356に伝達されるよう構成されている。

タンクレール356の構成ついて詳述すると、図20に示すように、タンクレール356は上方に開口した長尺樋状をなすレール本体361を有し、レール本体361の始端部には球面状の球受部362が設けられている。この球受部362により、タンク355より落下してきた遊技球が円滑にレール本体361内に取り込まれる。また、レール本体361には長手方向に延びる仕切壁363が設けられており、この仕切壁363により遊技球が二手に分流されるようになっている。仕切壁363により仕切られた2条の球通路は遊技球の直径よりも僅かに幅広となっている。仕切壁363により仕切られた各球通路の底面には、1筋又は2筋の突条364が設けられると共に、その突条364の側方に開口部365が設けられている。

また、レール本体361には、その下流側半分程度の天井部分を覆うようにして整流板367が配設されている。この整流板367は、下流側になるほどタンクレール356内の球通路高さを制限するよう弓なりに反った形状をしており、さらにその下面には長手方向に延びる凸部368が形成されている。これにより、タンクレール356内を流れる各遊技球は最終的には上下に積み重なることなく下流側に流出する。従って、タンクレール356に多量の遊技球群が流れ込んできても、遊技球の噛み込みが防止され、タンクレール356内における球詰まりが解消されるようになっている。なお、レール本体361が黒色の導電性ポリカーボネイト樹脂により成形されるのに対し、整流板367は透明のポリカーボネイト樹脂により成形されている。整流板367は着脱可能に設けられており、当該整流板367を取り外すことによりタンクレール356内のメンテナンスが容易に実施できるようになっている。

図18,19の説明に戻り、払出機構部352には、払出制御装置311から払出装置358への払出指令の信号を中継する払出中継基板381が設置されると共に、外部より主電源を取り込むための電源スイッチ基板382が設置されている。電源スイッチ基板382には、電圧変換器を介して例えば交流24Vの主電源が供給され、電源スイッチ382aの切替操作により電源ON又は電源OFFとされるようになっている。

タンク355から払出通路359に至るまでの払出機構部352は何れも導電性を有する樹脂材料(例えば導電性ポリカーボネイト樹脂)にて成形され、その一部にてアースされている。これにより、遊技球の帯電によるノイズの発生が抑制されるようになっている。

また、裏パック351には、図18等の右端部に上下一対の支軸385が設けられており、この支軸385を図8等に示す支持孔部238に上方から挿通させることで、裏パックユニット203が内枠12に対して開閉可能に支持される。また、裏パック351には、左端部に締結具として上下一対のナイラッチ386が設けられると共に、上端部に係止孔387が設けられており、ナイラッチ386を図8等に示す被締結孔240にはめ込むと共に、係止孔387に図8等に示す固定具242を係止させることで、裏パックユニット203が内枠12に開閉不能に固定されるようになる。また、本実施形態では、多くの遊技球が貯留され比較的負荷のかかるタンク355の近傍の係止部M8として、回動式のI型の留め具が採用されている。このため、ナイラッチ等の固定具を用いた場合に比べてより確実に裏パックユニット203(タンク355)の係止を行うことができる。このとき、図8等に示す固定具241,243によっても裏パックユニット203が内枠12に固定される。なお、支持孔部238及び支軸385が前記図7の支軸部M6に、被締結孔240及びナイラッチ386が締結部M7に、固定具242及び係止孔387が係止部M8に、それぞれ相当する。また、固定具243が係止部M9に相当する(図7参照)。

また、裏パックユニット203のベース部353には、外部中継端子板230用の開口部391が設けられており、裏パックユニット203の固定された状態でも、外部中継端子板230の取外し及び操作が可能となっている。

なお、上述してきた構成により、主制御装置261(基板ボックス263)の取外しを行おうとした場合には、まず裏パックユニット203を開け(又は取外し)、次に第1制御基板ユニット201を開け(又は取外し)、そして、固定具267を解除操作するという複雑な過程をふむことにより、ようやく行うことができる。このため、主制御装置261(基板ボックス263)の取り外し等の不正行為に対して抑止効果が期待できるようになっている。

さて、図21は、本パチンコ機10の電気的構造を示したブロック図である。パチンコ機10の主制御装置261には、演算装置である1チップマイコンとしてのCPU501が搭載されている。CPU501には、該CPU501により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM502と、そのROM502内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM503と、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。主制御装置261が本実施形態における特別遊技状態発生手段を構成する。

RAM503は、パチンコ機10の電源のオフ後においても電源装置313からバックアップ電圧が供給されてデータが保持(バックアップ)できる構成となっており、RAM503には、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックアップエリア503aが設けられている。

バックアップエリア503aは、停電などの発生により電源が切断された場合において、電源の再入時にパチンコ機10の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断時(停電発生時を含む。以下同様)のスタックポインタや、各レジスタ、I/O等の値を記憶しておくためのエリアである。バックアップエリア503aへの書き込みは、NMI割込み処理(図30参照)によって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア503aに書き込まれた各値の復帰は、電源入時(停電解消による電源入を含む。以下同様)の復電処理(図23参照)において実行される。なお、CPU501のNMI端子(ノンマスカブル割込端子)には、停電等の発生による電源断時に、後述する停電監視回路542から出力される停電信号SK1が入力されるように構成されており、停電の発生により、図30の停電処理(NMI割込み処理)が即座に実行される。

かかるROM502及びRAM503を内蔵したCPU501には、アドレスパス及びデータパスで構成されるバスライン504を介して入出力ポート505が接続されている。入出力ポート505には、後述するRAM消去スイッチ回路543、払出制御装置311、表示制御装置45や、その他図示しないスイッチ群などが接続されている。

また、払出制御装置311は、払出モータ358aにより賞球や貸し球の払出制御を行うものである。演算装置であるCPU511は、そのCPU511により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したROM512と、ワークメモリ等として使用されるRAM513とを備えている。

払出制御装置311のRAM513は、前述した主制御装置261のRAM503と同様に、パチンコ機10の電源のオフ後においても電源装置313からバックアップ電圧が供給されてデータが保持(バックアップ)できる構成となっており、RAM513には、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリアの他に、バックアップエリア513aが設けられている。

バックアップエリア513aは、停電などの発生により電源が切断された場合において、電源の再入時にパチンコ機10の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断時のスタックポインタや、各レジスタ、I/O等の値を記憶しておくためのエリアである。このバックアップエリア513aへの書き込みは、NMI割込み処理(図35参照)によって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア513aに書き込まれた各値の復帰は、電源入時の復電処理(図31参照)において実行される。

かかるROM512及びRAM513を内蔵したCPU511には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスライン514を介して入出力ポート515が接続されている。入出力ポート515には、RAM消去スイッチ回路543、主制御装置261、発射制御装置312、払出モータ358aなどがそれぞれ接続されている。

発射制御装置312は、発射モータ229による遊技機の発射を許可又は禁止するものであり、発射モータ229は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、払出制御装置311から発射許可信号が出力されていること、遊技者がハンドル18をタッチしていることをセンサ信号により検出していること、発射を停止させるための発射停止スイッチが操作されていないことを条件に、発射モータ229が駆動され、ハンドル18の操作量に応じた強度で遊技球が発射される(図9参照)。

表示制御装置45は、第1図柄表示装置42における第1図柄の変動表示と、第2図柄表示装置41における第2図柄の変動表示とを制御するものである。以下、詳述するように、表示制御装置45が、本実施形態における画像構成情報生成手段,表示範囲設定手段,表示範囲変位手段,画像データ記憶手段,画像生成手段,禁止手段を構成する。この表示制御装置45は、CPU521と、ROM(プログラムROM)522と、ワークRAM523と、ビデオRAM524と、キャラクタROM525と、画像コントローラ526と、入出力ポート527と、2つの出力ポート528,529と、バスライン530,531とを備えている。入出力ポート527には主制御装置261や上記十字ボタン125が接続されている。また、入出力ポート527には、CPU521、ROM522、ワークRAM523、画像コントローラ526が接続されると共にバスライン530を介して一方の出力ポート528が接続されている。出力ポート528の出力には第2図柄表示装置41(表示部43)や、音声ランプ制御装置262が接続されている。また、画像コントローラ526にはバスライン531を介して出力ポート529が接続されており、その出力ポート529の出力には液晶表示装置たる第1図柄表示装置42が接続されている。

表示制御装置45のCPU521は、主制御装置261から送信される表示コマンド(後述する変動パターンコマンド等)に基づいて第1図柄表示装置42及び第2図柄表示装置41の表示を制御する。例えば、CPU521は、ROM522に記憶された制御プログラム及び各種の情報に基づいて、各種遊技状態(通常変動やリーチ演出や大当たり報知等)において第1図柄表示装置42に表示される表示画像の画像構成情報を生成する。より詳しくは、CPU521は、受信したコマンドをワークRAM523に設定されるコマンドバッファ領域に記憶するとともに、該コマンドに応じて生成したタスクをワークRAM64に設定されるタスクバッファ領域に記憶する。そして、そのタスクを実行することで、上記画像構成情報を生成し、この画像構成情報をビデオRAM524に書き込む。なお、画像構成情報は、表示部(液晶ディスプレイ)42aの垂直操作信号(VSYNC)ごとに生成される。

ROM522は、そのCPU521により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリである。

ワークRAM523は、CPU521による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリである。より詳しくは、ワークRAM523には、コマンドを記憶するためのコマンドバッファ領域をはじめ、生成されたタスクが記憶されるタスクバッファ領域や、画像構成情報(通常変動時やリーチ状態時の図柄画像の指示や、その配置位置や表示優先順位等)を一括してビデオRAM524に書き込むために各種情報が記憶されるスプライトチェーン領域等が設定される。

タスクバッファ領域は、表示部42aに表示される各図柄画像の変動や背景画像・キャラクタ画像等を制御する子タスクが生成される領域である。例えば、タスクバッファ領域には各種アドレスが設定されており、そのうちの所定アドレスには一連の表示制御を行う親タスクが生成される。親タスクが実行されることによって、例えば後述する背景画像BGを指定・配置する背景タスクや、図柄Z1〜Z9を変動させる図柄タスクや、魚群キャラクタGC等のキャラクタ画像を動作させるキャラクタタスクなどの複数の子タスクが所定アドレスに生成される。

スプライトチェーン領域は、表示部42aに表示される画像の優先順位を決定するためのものである。スプライトチェーン領域は、後述するレイヤL1〜L4に対応するように、表示部42aに表示される優先順位の低いものから順番に、複数のタスクアドレス領域に分割されている。例えば、第2レイヤL2のタスクアドレス領域に基づくキャラクタタスクのキャラクタ画像(魚群キャラクタGC等)は、第1レイヤL1のタスクアドレス領域に基づく背景画像BGよりも優先的、すなわち表示部42aの前面側に表示される。また、第4レイヤL4のタスクアドレス領域に基づく図柄タスクによって変動される図柄画像(図柄Z1〜Z9等)は、第2レイヤL2のタスクアドレス領域に基づくキャラクタタスクのキャラクタ画像(魚群キャラクタGC等)よりも前面側に表示される。各タスクアドレス領域には、その優先順位で表示するための子タスクの先頭アドレスと終了アドレスとが書き込まれる。なお、スプライトチェーン領域は、後述するスプライト転送の際にその優先順位の低いタスクアドレス領域から順番に実行される。

ビデオRAM524は、第1図柄表示装置42に表示される表示データ(CPU521で生成された画像構成情報等)を記憶するためのメモリであり、このビデオRAM524の内容を書き替えることにより、第1図柄表示装置42の表示内容が変更される。より詳しくは、ビデオRAM524には、表示部42aに表示される一画面分の表示データを記憶する記憶領域である第1フレームメモリと第2フレームメモリが設けられており、上記画像構成情報を両フレームメモリに交互に記憶できるようになっている。

キャラクタROM525は、第1図柄表示装置42に表示される図柄や背景画像等のキャラクタデータ(画像データ)を記憶するためのメモリである。キャラクタデータには、図柄や背景画像等の例えば形状、サイズ、模様、配色、色調等を定めた図柄や背景画像等を生成するために必要な各種情報が含まれている。

画像コントローラ526は、CPU521、ビデオRAM524、出力ポート529のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在すると共に、ビデオRAM524に記憶される表示データを、キャラクタROM525から所定のタイミングで読み出して第1図柄表示装置42に表示させるものである。より詳しくは、画像コントローラ526は、ビデオRAM524に記憶された画像構成情報に基づいてキャラクタROM525からキャラクタデータを取り出し、そのデータを画像構成情報に書き込むことにより各種遊技状態における表示画像を生成し、生成された表示画像を表示部(液晶ディスプレイ)42aへ出力する。この際、画像コントローラ526は、画像構成情報の書き込みが行われていない第1フレームメモリ又は第2フレームメモリに記憶されているデータを読み出し、表示部42aに出力する。一方、データが出力され、何も記憶されていない第1フレームメモリ又は第2フレームメモリには、新たな画像構成情報が書き込まれる。

さて、第1図柄表示装置(液晶表示装置)42には、図36に示すように、背景画像BGが表示され、その前側に位置するように、上・中・下の3つの図柄列が設定されている。そして、図柄列毎に複数種類の図柄(第1図柄)が変動表示される。本実施の形態では、図37に示すように、前記第1図柄(識別画像)として図柄Z1〜Z9が設定されている。図柄Z1〜Z9は、「1」〜「9」の数字を各々付すよう構成されている。図柄Z1〜Z9は、数字の昇順又は降順に周期性をもって右から左へとスクロール変動表示され、これにより一連の図柄列が構成されている。なお、図柄の変動態様はスクロール変動に限らず、切換え変動等でもよい。

かかる場合、上図柄列においては、図柄Z1〜Z9が降順(付された数字が減る順)に表示され、中図柄列及び下図柄列においては、同じく図柄Z1〜Z9が昇順(付された数字が増える順)に表示される。そして、所定時間経過後、上図柄列→下図柄列→中図柄列の順に変動表示が停止し、その停止時に図柄Z1〜Z9が所定の大当たりライン上に大当たり図柄の組合せ(本実施の形態では、同一種類の図柄の組合せ)で揃えば大当たりとして特別遊技動画が表示されるようになっている(大当たり状態が開始される)。なお、上述した大当たり図柄の組み合わせが表示される直前においては、いわゆるリーチ状態(リーチ態様の成立状態)となる。但し、リーチ状態となった場合でも大当たり状態に至らない場合もある。なお、上記図柄Z1〜Z9が所定の大当たりライン上に大当たり図柄の組合せで揃った態様が、本実施形態における特定態様に相当する。

本実施の形態では、上記大当たりラインは、左・中・右の縦ライン及び斜めの2本のラインによって構成されている(5ラインと称される)。従って、上・中・下図柄列において、図柄Z1〜Z9のうち同一種類のものが前記5つのラインのいずれかのライン上に並んで確定停止表示されると(例えば右上がりの斜めのラインにおいて「1」の図柄Z1が3つ揃って確定停止表示されると)、大当たり状態が発生する。

また、本実施の形態におけるリーチ状態には、下図柄列の図柄変動が、前記大当たりライン上において上図柄列の停止図柄と同一種類の図柄で停止する状態が含まれる。なお、このような態様が本実施の形態における所定停止態様に相当する。例えば、図38においては、上・下図柄列それぞれにおいて、右下がりの斜めの大当たりライン上に「1」の図柄Z1が停止表示されており、左下がりの斜めの大当たりライン上に「9」の図柄Z9が停止表示されており、中図柄列が未だ変動中である場合が例示されている。この場合、中図柄列において、前記大当たりライン上に図柄Z1又は図柄Z9が停止表示されると、大当たり状態が発生する。なお、リーチ状態には、中図柄列の図柄が、最終的に上・下図柄列の停止図柄と同一種類の図柄(大当たり図柄)で停止して大当たり状態になるもの以外にも、異なる種類の図柄(これを「外れリーチ図柄」という)で停止して、大当たり状態とならないもの(これを「外れリーチ状態」という)が含まれる。

上記リーチ状態中においては、種々のリーチ演出が行われる。リーチ演出パターンとしては、中図柄列の図柄Z1〜Z9が通常変動時と同様に単にスクロールする「ノーマルリーチ」の外に、種々のリーチ演出パターンが設定されている。これらリーチ演出パターンのうち、「ノーマルリーチ」以外のリーチ演出パターンは、いわゆる「スーパーリーチ」と称されるものである。「スーパーリーチ」の動作が開始された場合には、「ノーマルリーチ」の場合に比べて、大当たり状態が発生する期待値(大当たり期待値)が高くなるように設定されている。

本実施の形態では、「スーパーリーチ」として、例えば、波紋が現れる「波紋リーチ」(図38参照)、海人が現れる「海人リーチ」(図39参照)等のリーチ演出パターンが設定されている。また、前記各リーチ演出パターンにも複数種類あって、本実施の形態では、1つの大当たりライン上のみに同種の図柄Z1〜Z9が並ぶシングルリーチ(以下、Sリーチという)と、2つの斜め大当たりライン上に同種の図柄Z1〜Z9がクロスするように並ぶダブルリーチ(以下、Wリーチという)とが設定されている。つまり、図38,39に示されたリーチ演出パターンは、それぞれ「波紋Wリーチ」、「海人Wリーチ」である。なお、図38,39では、便宜上、中図柄列に表示される図柄Z1〜Z9を省略しているが、中図柄列の変動態様は、「ノーマルリーチ」時における変動態様と同様のものである。なお、「スーパーリーチ」よりも大当たり期待値の高い「スペシャルリーチ」や「プレミアムリーチ」と称されるリーチ演出が行われる構成としてもよい。

また、本実施形態では、上記リーチ演出とは別に付加表示演出が表示制御装置45側で選択され実行される。付加表示演出としては、例えば、図柄Z1〜Z9の変動開始から1つ目の図柄列(本実施形態では上図柄列)において図柄Z1〜Z9が停止するまでの期間、すなわち全図柄列において図柄Z1〜Z9が停止せずに変動表示されている期間(この期間を、以下、初期変動時間という)内に行われる演出として、後述するように遊技者が上記十字ボタン125を操作することにより特定画像としての所定のキャラクタが視認可能となる潜伏系演出が行われる。

潜伏系演出として、例えば、図40,41に示すように、十字ボタン125の非操作時における表示部42aの表示領域(表示範囲)外に魚群キャラクタGCや海人キャラクタDCが潜んでいる魚群潜伏演出や海人潜伏演出が行われる。但し、海人潜伏演出は、上記海人リーチ演出が行われる前段階の初期変動時間内にのみ行われ得るものである。

また、表示制御装置45側で選択され実行される付加表示演出としては、上記リーチ演出と同様にリーチ状態となった後に、各種キャラクタが登場する登場系演出が行われる。

登場系演出として、例えば、図42に示すように、魚群キャラクタGCが表示部42aを横切っていく魚群横断演出が行われる。

なお、表示部42aに表示される表示画像(表示データ)は、表示される優先順位に応じて複数のレイヤに分かれている。本実施の形態ではレイヤL1,L2,L3,L4(図43参照)が設定される。図43はレイヤL1〜L4を説明するための概念図である。後述するように、これらレイヤL1〜L4にそれぞれ各種画像を配置し、表示部42aの表示領域に対応する表示範囲を各レイヤL1〜L4毎に設定し、当該レイヤL1〜L4のうち前記表示範囲内の部分を重ね合わせることにより一画面分の画像構成情報を生成し、1画面の表示画像として表示する。そして、第1図柄表示装置42は、垂直走査信号ごと(例えば、1/60秒ごと)に表示画像を表示部42aに順次表示することにより、図柄画像の変動表示等の表示態様を実現する。

具体的には、優先順位の最も低い第1レイヤL1には、背景画像BG等の画像が配置される。優先順位が次に低い第2レイヤL2には、魚群キャラクタGC等のキャラクタ画像が配置される。優先順位が2番目に高い第3レイヤL3には、海人キャラクタDC等のキャラクタ画像が配置される。優先順位が最も高い第4レイヤL4には、図柄Z1〜Z9等の図柄画像が配置される。そして、これらレイヤL1〜L4の優先順位の低いものから順番に重ねて表示することで、表示部42aには図36等に示すような表示画像が表示される。上記第2レイヤL2又は第3レイヤL3が本実施形態における特定のレイヤに相当する。

また、詳細は後述するが、魚群潜伏演出の際には、十字ボタン125の非操作時において表示部42aに魚群キャラクタGCが表示されないように、第2レイヤL2における上記表示範囲外に魚群キャラクタGCが配置される。同様に、海人潜伏演出の際には、十字ボタン125の非操作時において表示部42aに海人キャラクタDCが表示されないように、第3レイヤL3における上記表示範囲外に海人キャラクタDCが配置される。つまり、特定画像としての魚群キャラクタGCや海人キャラクタDCが潜伏設定される。なお、魚群キャラクタGCは、複数の画像によって構成された群れ画像である。

そして、十字ボタン125が操作された場合には、各レイヤL1〜L4における表示範囲が十字ボタン125の操作に応じた方向へ移動する。そして、表示部42aでは表示画像がスクロール表示され、魚群キャラクタGC等が潜伏している場合には、当該魚群キャラクタGCが表示され、遊技者に視認可能となる。つまり、十字ボタン125を操作することによって表示画像をスクロール表示させ、複数の位置に潜伏設定される複数種類のキャラクタ、魚群キャラクタGCや海人キャラクタDCの潜伏設定を遊技者が判別可能となる。

また、電源装置313は、パチンコ機10の各部に電力を供給するための電源部541と、停電等による電源遮断を監視する停電監視回路542と、RAM消去スイッチ323に接続されてなるRAM消去スイッチ回路543とを備えている。電源部541は、図示しない電源経路を通じて、主制御装置261や払出制御装置311等に対して各々に必要な動作電源を供給する。その概要としては、電源部541は、外部より供給される交流24ボルト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動するための+12V電源、ロジック用の+5V電源、RAMバックアップ用のバックアップ電源などを生成し、これら+12V電源、+5V電源及びバックアップ電源を主制御装置261や払出制御装置311等に対して供給する。なお、発射制御装置312に対しては払出制御装置311を介して動作電源(+12V電源、+5V電源等)が供給される。

停電監視回路542は、停電等の発生による電源断時に、主制御装置261のCPU501及び払出制御装置311のCPU511の各NMI端子へ停電信号SK1を出力するための回路である。停電監視回路542は、電源部541から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視し、この電圧が22ボルト未満になった場合に停電(電源断)の発生と判断して、停電信号SK1を主制御装置261及び払出制御装置311へ出力する。この停電信号SK1の出力によって、主制御装置261及び払出制御装置311は、停電の発生を認識し、停電時処理(図30のNMI割込み処理)を実行する。

なお、電源部541は、直流安定24ボルトの電圧が22ボルト未満になった後においても、かかる停電時処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である5ボルトの出力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置261及び払出制御装置311は、停電時処理を正常に実行し完了することができる。

RAM消去スイッチ回路543は、RAM消去スイッチ323のスイッチ信号を取り込み、そのスイッチ323の状態に応じて主制御装置261のRAM503及び払出制御装置311のRAM513のバックアップデータをクリアするための回路である。RAM消去スイッチ323が押下された際、RAM消去スイッチ回路543は、RAM消去信号SK2を主制御装置261及び払出制御装置311に出力する。RAM消去スイッチ323が押下された状態でパチンコ機10の電源が投入されると(停電解消による電源入を含む)、主制御装置261及び払出制御装置311においてそれぞれのRAM503,513のデータがクリアされる。

さて次に、上記の如く構成されたパチンコ機10の基本的な動作について説明する。

本実施形態では、主制御装置261内のCPU501は、遊技に際し各種カウンタ情報を用いて第1図柄表示装置42の抽選(大当たり抽選)や図柄表示の設定などを行うこととしており、具体的には、図22に示すように、第1図柄表示装置42の大当たりの抽選に使用する大当たり乱数カウンタC1と、第1図柄表示装置42の大当たり図柄の選択に使用する大当たり図柄カウンタC2と、第1図柄表示装置42が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタC3と、大当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタCINIと、第1図柄表示装置42の変動パターン選出(選択)に使用する変動種別カウンタCS1,CS2と、上列、中列及び下列の各外れ図柄の設定に使用する上・中・下の各外れ図柄カウンタCL,CM,CRとを用いることとしている。

このうち、カウンタC1〜C3,CINI,CS1,CS2は、その更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。また、外れ図柄カウンタCL,CM,CRは、CPU501内のRレジスタ(リフレッシュレジスタ)を用いてレジスタ値が加算され、結果的に数値がランダムに変化する構成となっている。各カウンタは定期的に更新され、その更新値がRAM503の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。また、RAM503には、1つの実行エリアと4つの保留エリア(保留第1〜保留第4エリア)とからなる記憶エリアとしての保留球格納エリアが設けられており、これらの各エリアには、第1契機対応口33への遊技球の入賞履歴に合わせて、大当たり乱数カウンタC1、大当たり図柄カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各値が時系列的に格納されるようになっている。

各カウンタについて詳しく説明すると、大当たり乱数カウンタC1は、例えば0〜676の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値(つまり676)に達した後0に戻る構成となっている。特に大当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタCINIの値が当該大当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCINIは、大当たり乱数カウンタC1と同様のループカウンタであり(値=0〜676)、タイマ割込み毎に1回更新されると共に通常処理の残余時間内で繰り返し更新される。大当たり乱数カウンタC1は定期的に(本実施形態ではタイマ割込み毎に1回)更新され、遊技球が第1契機対応口33に入賞したタイミングでRAM503の保留球格納エリアに格納される。大当たりとなる乱数の値の数は、低確率時(通常モード)と高確率時(確変モード)とで2種類設定されており、本実施形態では、低確率時に大当たりとなる乱数の値の数は2で、その値は「337,673」であり、高確率時に大当たりとなる乱数の値の数は10で、その値は「67,131,199,269,337,401,463,523,601,661」である。なお、高確率時とは、予め定められた確率変動図柄によって大当たりになり付加価値としてその後の大当たり確率がアップした状態、いわゆる確変状態のときをいい、通常時(低確率時)とはそのような確変状態でないときをいう。

大当たり図柄カウンタC2は、大当たりの際、第1図柄表示装置42の変動停止時の図柄を決定するものであり、本実施形態では、第1図柄表示装置42において第1図柄が9通り設定されていることから、9個(0〜8)のカウンタ値が用意されている。すなわち、大当たり図柄カウンタC2は、0〜8の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値(つまり8)に達した後0に戻る構成となっている。大当たり図柄カウンタC2は定期的に(本実施形態ではタイマ割込み毎に1回)更新され、遊技球が第1契機対応口33に入賞したタイミングでRAM503の保留球格納エリアに格納される。

また、リーチ乱数カウンタC3は、例えば0〜238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値(つまり238)に達した後0に戻る構成となっている。本実施形態では、リーチ乱数カウンタC3によって、リーチ発生した後最終停止図柄がリーチ図柄の前後に1つだけずれて停止する「前後外れリーチ」と、同じくリーチ発生した後最終停止図柄がリーチ図柄の前後以外で停止する「前後外れ以外リーチ」と、リーチ発生しない「完全外れ」とを抽選することとしており、例えば、C3=0,1が前後外れリーチに該当し、C3=2〜21が前後外れ以外リーチに該当し、C3=22〜238が完全外れに該当する。なお、リーチの抽選は、第1図柄表示装置42の抽選確率の状態や変動開始時の始動保留球数等に応じて各々個別に設定されるものであってもよい。リーチ乱数カウンタC3は定期的に(本実施形態ではタイマ割込み毎に1回)更新され、遊技球が第1契機対応口33に入賞したタイミングでRAM503の保留球格納エリアに格納される。

また、2つの変動種別カウンタCS1,CS2のうち、一方の変動種別カウンタCS1は、例えば0〜198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値(つまり198)に達した後0に戻る構成となっており、他方の変動種別カウンタCS2は、例えば0〜240の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値(つまり240)に達した後0に戻る構成となっている。以下の説明では、CS1を「第1変動種別カウンタ」、CS2を「第2変動種別カウンタ」ともいう。第1変動種別カウンタCS1によって、いわゆるノーマルリーチ、スーパーリーチ等、第1図柄のリーチ種別(リーチ演出パターン,リーチ演出態様)やその他大まかな図柄の変動態様(変動パターン)が決定され、第2変動種別カウンタCS2によって、リーチ発生後に最終停止図柄が停止するまでの経過時間、つまり変動時間などより細かな図柄変動態様が決定される。従って、これらの変動種別カウンタCS1,CS2を組み合わせることで、変動パターンの多種多様化を容易に実現できる。また、第1変動種別カウンタCS1だけで図柄変動態様を決定したり、第1変動種別カウンタCS1と停止図柄とを組み合わせて同じく図柄変動態様を決定したりすることも可能である。

変動種別カウンタCS1,CS2は、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第1図柄表示装置42による第1図柄の変動開始時における変動パターン決定に際してCS1,CS2のバッファ値が取得される。

上・中・下の各外れ図柄カウンタCL,CM,CRは、第1図柄表示装置42の大当たり抽選が外れとなった時に上図柄列第1図柄、中図柄列第1図柄、下図柄列第1図柄の停止図柄(外れ図柄)を決定するためのものであり、上・中・下図柄列ではそれぞれ9つの第1図柄の何れかが表示されることから、各々に9個(0〜8)のカウンタ値がそれぞれ用意されている。外れ図柄カウンタCLにより上図柄列の停止図柄が決定され、外れ図柄カウンタCMにより中図柄列の停止図柄が決定され、外れ図柄カウンタCRにより下図柄列の停止図柄が決定される。

本実施形態では、CPU501に内蔵のRレジスタの数値を用いることにより各カウンタCL,CM,CRの値をランダムに更新する構成としている。各外れ図柄カウンタCL,CM,CRは更新時期が重ならないようにして通常処理内で更新され、それら外れ図柄カウンタCL,CM,CRの組み合わせが、RAM503の前後外れリーチ図柄バッファ、前後外れ以外リーチ図柄バッファ及び完全外れ図柄バッファの何れかに格納される。そして、第1図柄の変動開始時における変動パターン決定に際し、リーチ乱数カウンタC3の値に応じて前後外れリーチ図柄バッファ、前後外れ以外リーチ図柄バッファ及び完全外れ図柄バッファの何れかのバッファ値が取得される。

なお、各カウンタの大きさや範囲は一例にすぎず任意に変更できる。但し、大当たり乱数カウンタC1、リーチ乱数カウンタC3、変動種別カウンタCS1,CS2の大きさは何れも異なる素数とし、いかなる場合にも同期しない数値としておくのが望ましい。

また図示は省略するが、第2図柄表示装置41の抽選には第2図柄乱数カウンタC4が用いられる。第2図柄乱数カウンタC4は、例えば0〜250の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値(つまり250)に達した後0に戻るループカウンタとして構成されている。第2図柄乱数カウンタC4は定期的に(本実施形態ではタイマ割込み毎に1回)更新され、遊技球が左右何れかの第2契機対応口34を通過した時に取得される。当選することとなる乱数の値の数は149あり、その範囲は「5〜153」である。

次いで、主制御装置261内のCPU501により実行される各制御処理を図23〜図30のフローチャートを参照しながら説明する。かかるCPU501の処理としては大別して、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に(本実施形態では2msec周期で)起動されるタイマ割込み処理と、NMI端子(ノンマスカブル端子)への停止信号の入力により起動されるNMI割込み処理とがあり、説明の便宜上ここでは、先ずはじめにタイマ割込み処理とNMI割込み処理とを説明し、その後でメイン処理を説明する。

図28は、タイマ割込み処理を示すフローチャートであり、本処理は主制御装置261のCPU501により例えば2msec毎に実行される。

図28において、先ずステップS601では、各種スイッチ221〜225等の読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置261に接続されている各種スイッチ221〜225等(但し、RAM消去スイッチ323を除く)の状態を読み込むと共に、当該スイッチ221〜225等の状態を判定して検出情報(入賞検知情報)を保存する。

その後、ステップS602では、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIを1インクリメントすると共に、そのカウンタ値が最大値(本実施形態では676)に達した際0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM503の該当するバッファ領域に格納する。また、続くステップS603では、大当たり乱数カウンタC1、大当たり図柄カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の更新を実行する。具体的には、大当たり乱数カウンタC1、大当たり図柄カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3をそれぞれ1インクリメントすると共に、それらのカウンタ値が最大値(本実施形態ではそれぞれ、676,49,238)に達した際それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1〜C3の更新値を、RAM503の該当するバッファ領域に格納する。

その後、ステップS604では、第1契機対応口33への入賞に伴う始動入賞処理を実行する。この始動入賞処理を図29のフローチャートにより説明すると、ステップS701では、遊技球が第1契機対応口33(始動口)に入賞したか否かを第1契機対応口(始動口)スイッチ224の検出情報により(第1契機対応口スイッチ224からの検出信号の入力があったか否かにより)判別する。遊技球が第1契機対応口33に入賞したと判別されると、続くステップS702では、第1図柄表示装置42の始動保留球数Nが上限値(本実施形態では4)未満であるか否かを判別する。第1契機対応口33への入賞があり、且つ始動保留球数N<4であることを条件にステップS703に進み、始動保留球数Nを1インクリメントする。

また、続くステップS704では、第1図柄の当落に関わる乱数を取得する。具体的には、前記ステップS603で更新した大当たり乱数カウンタC1、大当たり図柄カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各値を、RAM503の保留球格納エリアの空き記憶エリアのうち最初のエリアに格納する。そして、始動入賞処理の後、CPU501は本タイマ割込処理を一旦終了する。

図30は、NMI割込み処理を示すフローチャートであり、本処理は、主制御装置261のCPU501により停電の発生等によるパチンコ機10の電源断時に実行される。このNMI割込みにより、電源断時の主制御装置261の状態がRAM503のバックアップエリア503aに記憶される。

すなわち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SK1が停電監視回路542から主制御装置261内のCPU501のNMI端子に出力される。すると、CPU501は実行中の制御を中断して図30のNMI割込み処理を開始する。図30のNMI割込み処理は、主制御装置261のROM502に記憶されている。停電信号SK1が出力された後所定時間は、主制御装置261の処理が実行可能となるように電源部541から電流供給がなされており、この所定時間内にNMI割込み処理が実行される。

図30のNMI割込み処理において、先ずステップS801では、使用レジスタをRAM503のバックアップエリア503aに退避し、続くステップS802では、スタックポインタの値を同バックアップエリア503aに記憶する。さらに、ステップS803では、電源断の発生情報をバックアップエリア503aに設定し、ステップS804では、電源が遮断されたことを示す電源断通知コマンドを他の制御装置に対して送信する。

ステップS805ではRAM判定値を算出し、バックアップエリア503aに保存する。RAM判定値は、例えば、RAM503の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。ステップS806では、RAMアクセスを禁止する。その後は、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるのに備え、無限ループに入る。

なお、上記のNMI割込み処理は払出制御装置311でも同様に実行され、かかるNMI割込みにより、停電の発生等による電源断時の払出制御装置311の状態がRAM513のバックアップエリア513aに記憶される。停電信号SK1が出力された後所定時間は、払出制御装置311の処理が実行可能となるように電源部541から電源供給がなされるのも同様である。すなわち、停電の発生等によりパチンコ機10の電源が遮断されると、停電信号SK1が停電監視回路542から払出制御装置311内のCPU511のNMI端子に出力され、CPU511は実行中の制御を中断して図30のNMI割込み処理を開始する。その内容は図30に関して説明した通りである(但し、ステップS804の電源断通知コマンドの送信は除く)。

また、図23は、主制御装置261内のCPU501により実行されるメイン処理の一例を示すフローチャートであり、このメイン処理は電源投入時のリセットに伴い起動される。

先ずはじめに、ステップS101では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定すると共に、サブ側の制御装置(音声ランプ制御装置262,払出制御装置311等)が動作可能な状態になるのを待つために例えば1秒程度、ウェイト処理を実行する。また、ステップS102では、払出制御装置311に対して払出許可コマンドを送信し、続くステップS103では、RAMアクセスを許可する。

その後、CPU501内のRAM503に関してデータバックアップの処理を実行する。つまり、ステップS104では、電源装置313に設けたRAM消去スイッチ323が押下(ON)されているか否かを判別し、続くステップS105では、RAM503のバックアップエリア503aに電源断の発生情報が設定されているか否かを判別する。また、ステップS106ではRAM判定値を算出し、続くステップS107では、そのRAM判定値が電源断時に保存したRAM判定値と一致するか否か、すなわちバックアップの有効性を判別する。RAM判定値は、例えばRAM503の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。なお、RAM503の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断することも可能である。

上述したように、本パチンコ機10では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時に初期状態に戻したい場合にはRAM消去スイッチ323を押しながら電源が投入される。従って、RAM消去スイッチ323がONされていれば、RAMの初期化処理(ステップS114等)に移行する。また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値(チェックサム値等)によりバックアップの異常が確認された場合も同様にRAM503の初期化処理(ステップS114等)に移行する。つまり、ステップS114ではRAM503の使用領域を0にクリアし、続くステップS115ではRAM503の初期化処理を実行する。また、ステップS116では割込み許可を設定し、後述する通常処理に移行する。

一方、RAM消去スイッチ323が押されていない場合には、電源断の発生情報が設定されていること、及びRAM判定値(チェックサム値等)が正常であることを条件に、復電時の処理(電源断復旧時の処理)を実行する。つまり、ステップS108では、電源断前のスタックポインタを復帰させ、ステップS109では、電源断の発生情報をクリアする。ステップS110では、サブ側の制御装置を電源断時の遊技状態に復帰させるためのコマンドを送信し、ステップS111では、使用レジスタをRAM503のバックアップエリア503aから復帰させる。さらに、ステップS112,S113では、割込み許可/不許可を電源断前の状態に復帰させた後、電源断前の番地へ戻る。

次に、通常処理の流れを図24のフローチャートを参照しながら説明する。この通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップS201〜S207の処理が4msec周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップS209,S210のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

図24において、先ずステップS201では、前回の処理で更新されたコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置に送信する。具体的には、入賞検知情報の有無を判別し、入賞検知情報があれば払出制御装置311に対して獲得遊技球数に対応する賞球払出コマンドを送信する。また、第1図柄表示装置42による第1図柄(図柄Z1〜Z9)の変動表示に際して、開始信号としての開始コマンド、停止図柄コマンド、変動パターンコマンド、確定信号としての確定コマンド等を表示制御装置45に送信する。より詳しくは、まず、第1図柄の変動表示を開始させるための開始コマンドが送出され、第1図柄の変動開始後において、変動パターンコマンド→上図柄列の停止図柄コマンド→下図柄列の停止図柄コマンド→中図柄列の停止図柄コマンドの順で通常処理の都度1つずつ(すなわち、4msec毎に1つずつ)コマンドが送出され、変動時間経過のタイミングで確定コマンドが送出されるようになっている。また、開始コマンド、停止図柄コマンド、変動パターンコマンド、確定コマンド等を入力した表示制御装置45は、かかる各種コマンドに基づいて、第1図柄表示装置42及び第2図柄表示装置41の表示態様を決定し、該表示態様を第1図柄表示装置42及び第2図柄表示装置41において表示するようになっている。なお、上記開始コマンドを省略し、変動パターンコマンドが開始コマンドの役割を果たしてもよい。つまり、表示制御装置45は、変動パターンコマンドを受信すると、第1図柄の変動表示を開始するような構成としてもよい。

次に、ステップS202では、変動種別カウンタCS1,CS2の更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタCS1,CS2を1インクリメントすると共に、それらのカウンタ値が最大値(本実施形態では198,240)に達した際それぞれ0にクリアする。そして、変動種別カウンタCS1,CS2の更新値を、RAM503の該当するバッファ領域に格納する。続くステップS203では、上図柄列、中図柄列及び下図柄列の各外れ図柄カウンタCL,CM,CRの更新を実行する。

各外れ図柄カウンタCL,CM,CRの更新処理を詳しく説明すると、図25に示すように、ステップS301では、上図柄列の外れ図柄カウンタCLの更新時期か否かを判別し、ステップS302では、中図柄列の外れ図柄カウンタCMの更新時期か否かを判別する。そして、上図柄列の更新時期(ステップS301がYES)であればステップS303に進み、上図柄列の外れ図柄カウンタCLを更新する。また、中図柄列の更新時期(ステップS302がYES)であればステップS304に進み、中図柄列の外れ図柄カウンタCMを更新する。さらに、下図柄列の更新時期(ステップS301、S302が共にNO)であればステップS305に進み、下図柄列の外れ図柄カウンタCRを更新する。ステップS303〜S305の外れ図柄カウンタCL,CM,CRの更新に際しては、上述のとおりランダムな更新が行われるようになっている。

上記CL,CM,CRの更新処理によれば、上図柄列、中図柄列及び下図柄列の各外れ図柄カウンタCL,CM,CRが1回の通常処理で1つずつ順に更新され、各カウンタ値の更新時期が重なることはない。これにより、通常処理を3回実行する毎に外れ図柄カウンタCL,CM,CRの1セット分が更新されるようになっている。

その後、ステップS306では、上記更新した外れ図柄カウンタCL,CM,CRの組み合わせがリーチ図柄の組み合わせになっているか否かを判別し、リーチ図柄の組み合わせである場合、さらにステップS307では、それが前後外れリーチであるか否かを判別する。外れ図柄カウンタCL,CM,CRが前後外れリーチの組み合わせである場合、ステップS308に進み、そのときの外れ図柄カウンタCL,CM,CRの組み合わせをRAM503の前後外れリーチ図柄バッファに格納する。外れ図柄カウンタCL,CM,CRが前後外れ以外リーチの組み合わせである場合には、ステップS309に進み、そのときの外れ図柄カウンタCL,CM,CRの組み合わせをRAM503の前後外れ以外リーチ図柄バッファに格納する。

また、リーチ図柄以外の組み合わせである場合、ステップS310では、外れ図柄カウンタCL,CM,CRの組み合わせが外れ図柄の組み合わせになっているか否かを判別し、外れ図柄の組み合わせになっていれば、ステップS311に進み、そのときの外れ図柄カウンタCL,CM,CRの組み合わせをRAM503の外れ図柄バッファに格納する。なお、ステップS306、S310が共にNOの場合は、上・中・下で図柄が揃っている、すなわち大当たりの状態に相当するが、かかる場合、外れ図柄カウンタCL,CM,CRをバッファに格納することなくそのまま本処理を終了する。

外れ図柄カウンタの更新処理の後、図24のステップS204では、払出制御装置311より受信した賞球計数信号や払出異常信号を読み込む。その後、ステップS205では、第1図柄表示装置42による第1図柄の変動表示を行うための第1図柄変動処理を実行する。この第1図柄変動処理により、大当たり判定や第1図柄の変動態様(変動パターン)の設定などが行われる。但し、第1図柄変動処理の詳細は後述する。

その後、ステップS206では、大当たり状態となる場合において可変入賞装置32の大入賞口を開放又は閉鎖するための大入賞口開閉処理を実行する。すなわち、大当たり状態のラウンド毎に大入賞口を開放し、大入賞口の最大開放時間が経過したか、又は大入賞口に遊技球が規定数だけ入賞したかを判定する。そして、これら何れかの条件が成立すると大入賞口を閉鎖する。このとき、遊技球が特定領域を通過したことを条件に大入賞口の連続開放を許容し、これを所定ラウンド数繰り返し実行する。

また、ステップS207では、第2図柄表示装置41による第2図柄の表示制御を実行する。簡単に説明すると、遊技球が第2契機対応口34を通過したことを条件に、その都度の第2図柄乱数カウンタC4が取得されると共に第2図柄表示装置41の表示部43にて第2図柄の抽選が実施され、第2図柄の当たり状態になると第1契機対応口33が所定時間開放される。なお説明は省略したが、第2図柄乱数カウンタC4も、大当たり乱数カウンタC1、大当たり図柄カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3と同様に、図28に示すタイマ割込処理にて更新されるようになっている。

その後、ステップS208では、次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から所定時間(本実施形態では4msec)が経過したか否かを判別する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタCINI及び変動種別カウンタCS1,CS2の更新を繰り返し実行する(ステップS209,S210)。つまり、ステップS209では、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIを1インクリメントすると共に、そのカウンタ値が最大値(本実施形態では676)に達した際0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM503の該当するバッファ領域に格納する。

また、ステップS210では、変動種別カウンタCS1,CS2の更新を実行する(前記ステップS202と同様)。具体的には、変動種別カウンタCS1,CS2を1インクリメントすると共に、それらのカウンタ値が最大値(本実施形態では198,240)に達した際それぞれ0にクリアする。そして、変動種別カウンタCS1,CS2の変更値を、RAM503の該当するバッファ領域に格納する。

ここで、ステップS201〜S207の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタCINIの更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタCINI(すなわち、大当たり乱数カウンタC1の初期値)をランダムに更新することができるようになる。

次に、前記ステップS205の第1図柄変動処理を図26のフローチャートを参照して説明する。

図26において、ステップS401では、今現在大当たり中であるか否かを判別する。なお、大当たり中には、大当たりの際に第1図柄表示装置42で表示される特別遊技の最中と特別遊技終了後の所定時間の最中とが含まれる。続くステップS402では、第1図柄表示装置42による第1図柄の変動表示中であるか否かを判別する。そして、大当たり中でなくさらに第1図柄の変動表示中でもない場合、ステップS403に進み、第1図柄表示装置42の始動保留球数Nが0よりも大きいか否かを判別する。このとき、大当たり中であるか、又は始動保留球数Nが0である場合、そのまま本処理を終了する。

また、大当たり中、第1図柄の変動表示中の何れでもなく且つ始動保留球数N>0であれば、ステップS404に進む。ステップS404では、始動保留球数Nを1減算する。ステップS405では、保留球格納エリアに格納されたデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、保留球格納エリアの保留第1〜第4エリアに格納されているデータを実行エリア側に順にシフトさせる処理であって、保留第1エリア→実行エリア、保留第2エリア→保留第1エリア、保留第3エリア→保留第2エリア、保留第4エリア→保留第3エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。

その後、ステップS406では、変動開始処理を実行する。ここで、図27のフローチャートを用いて変動開始処理の詳細を説明すると、ステップS501では、保留球格納エリアの実行エリアに格納されている大当たり乱数カウンタC1の値に基づいて大当たりか否かを判別する。具体的には、大当たりか否かは大当たり乱数カウンタ値とその時々のモードとの関係に基づいて判別され、前述した通り通常の低確率時には大当たり乱数カウンタC1の数値0〜676のうち「337,673」が当たり値であり、高確率時には「67,131,199,269,337,401,463,523,601,661」が当たり値である。つまり、第1契機対応口33への遊技球の入賞を契機として大当たり(特別遊技状態)を発生させるか否かの抽選が行われ、大当たり結果を得た場合に特定発生条件が成立する。

大当たりであると判別された場合、ステップS502では、保留球格納エリアの実行エリアに格納されている大当たり図柄カウンタC2の値に対応する図柄、すなわち大当たり図柄を図示しないテーブル(大当たり図柄カウンタC2の値と図柄との対応関係を表すテーブル)に基づいて求め、その図柄を停止図柄コマンドに設定する。このとき、停止図柄コマンドには大当たり図柄カウンタC2の数値0〜8に対応する9通りの大当たり図柄の何れかが設定される。これら大当たり図柄のうち予め定められた特定図柄で揃った場合には以後確変モードに移行するが、特定図柄でない図柄(非特定図柄)でそろった場合には確変モードに移行しない。

次に、ステップS503で、大当たり時における変動パターンを決定し、当該変動パターンを変動パターンコマンドに設定する。このとき、RAM503のカウンタ用バッファに格納されている変動種別カウンタCS1,CS2の値を確認し、上述したように第1変動種別カウンタCS1の値に基づいてノーマルリーチ、スーパーリーチ等、第1図柄のリーチ種別やその他大まかな図柄変動態様を決定すると共に、第2変動種別カウンタCS2の値に基づいてリーチ発生後に最終停止図柄(本実施形態では中図柄)が停止するまでの経過時間、つまり変動時間(言い換えれば、変動図柄数)などより細かな図柄変動態様を決定する。なお、第1変動種別カウンタCS1の数値とリーチ演出パターンとの関係、第2変動種別カウンタCS2の数値と停止図柄時間との関係は、それぞれにテーブル等により予め規定されている。例えば、本実施の形態では、図44に示すように、第1変動種別カウンタCS1の値がCS1=0〜49の場合には「ノーマルリーチ」が選択され、CS1=50〜179の場合には「波紋リーチ」が選択され、CS1=180〜198の場合には「海人リーチ」が選択されるように設定されている。また、第2変動種別カウンタCS2の値がCS2=0〜149の場合には「S(シングル)リーチ」が選択され、CS2=150〜240の場合には「W(ダブル)リーチ」が選択されるように設定されている。従って、CS1=0〜49かつCS2=150〜240の場合には「ノーマルWリーチ」が選択されることとなる。図44を見ても分かるように、各リーチ毎の総変動時間は異なっている。但し、上記初期変動時間は、各リーチとも同じ「8秒」となっている。

なお、上記テーブルにより予め規定された変動パターン(リーチ演出パターン)、及び、これに基づき設定される変動パターンコマンドが、第1図柄(図柄Z1〜Z9)の変動表示の変動態様(変動パターン)を特定するものであり、本実施の形態における変動パターン情報に相当する。

一方、ステップS501で大当たりではないと判定された場合には、ステップS504で、保留球格納エリアの実行エリアに格納されているリーチ乱数カウンタC3の値に基づいてリーチ発生か否かを判別し、リーチ発生の場合、さらにステップS505で、同じくリーチ乱数カウンタC3の値に基づいて前後外れリーチであるか否かを判別する。本実施形態では、リーチ乱数カウンタC3の値は0〜238の何れかであり、そのうち「0,1」が前後外れリーチに該当し、「2〜21」が前後外れ以外リーチに該当し、「22〜238」がリーチなし(完全外れ)に該当する。

前後外れリーチ発生の場合、ステップS506に進み、RAM503の前後外れリーチ図柄バッファに格納されている上・中・下の各外れ図柄カウンタCL,CM,CRの各値を停止図柄コマンドに設定する。また、ステップS507では、前後外れリーチ時における変動パターンを決定し、当該変動パターンを変動パターンコマンドに設定する。このとき、前記ステップS503と同様に、RAM503のカウンタ用バッファに格納されている変動種別カウンタCS1、CS2の値を確認し、第1変動種別カウンタCS1の値に基づいてノーマルリーチ、スーパーリーチ等、第1図柄のリーチ種別やその他大まかな図柄変動態様を決定すると共に、第2変動種別カウンタCS2の値に基づいてリーチ発生後に最終停止図柄(本実施形態では中図柄)が停止するまでの経過時間、つまり変動時間(言い換えれば、変動図柄数)などより細かな図柄変動態様を決定する。なお、下記のステップS508でも同様であるが、変動パターン(リーチ演出パターン等)の決定は、所定のテーブルを参酌して行われる。しかし、その構成内容は、上述した大当たり時に参酌するテーブルの構成内容とは異なるものである(図示略)。つまり、各種変動パターンが選出される割合が、大当たり時とは異なる。

また、前後外れ以外リーチ発生の場合、ステップS508に進み、RAM503の前後外れ以外リーチ図柄バッファに格納されている上・中・下の各外れ図柄カウンタCL,CM,CRの各値を停止図柄コマンドに設定する。また、ステップS509では、前後外れ以外リーチ時における変動パターンを決定し、当該変動パターンを変動パターンコマンドに設定する。このとき、RAM503のカウンタ用バッファに格納されている変動種別カウンタCS1,CS2の値に基づいて変動パターンが決定されるのは前記ステップS503等と同様である。

大当たりでなくリーチでもない場合、ステップS510に進み、RAM503の完全外れ図柄バッファに格納されている上・中・下の各外れ図柄カウンタCL,CM,CRの各値を停止図柄コマンドに設定する。また、ステップS511では、完全外れ時における変動パターンを決定し、当該変動パターンを変動パターンコマンドに設定する。このとき、リーチ発生しないことで、遊技者の興味は薄れ、多様な図柄変動態様は要求されない。そこで本実施形態では、ステップS511において、第1変動種別カウンタCS1だけを用いて(すなわち第2変動種別カウンタCS2を使わずに)図柄変動態様を決定する。上記の通り大当たり時、リーチ発生時、リーチ非発生時のそれぞれで図柄停止コマンド及び変動パターンコマンドの設定が完了すると、本処理を終了する。なお、大当たりでなくリーチ発生もしない完全外れの場合には、変動開始から確定停止表示までの総変動時間は「10秒」であるが、初期変動時間は上記リーチ発生の場合と同様に「8秒」となっている。

図26の説明に戻り、ステップS402がYES、すなわち第1図柄の変動表示中である場合には、ステップS407に進み、予め定められた変動時間(所定時間)が経過したか否かを判別する。このとき、第1図柄の変動パターンに応じて当該第1図柄の変動時間(図44参照)が決められており、この変動時間が経過した時にステップS407が肯定判別される。(ステップS402へ戻る)そして、ステップS408では、図柄変動の確定停止を指示するコマンドを確定コマンドとして設定し、その後本処理を終了する。

次に、払出制御装置311内のCPU511により実行される払出制御について説明する。図31は、払出制御装置311のメイン処理を示すフローチャートであり、このメイン処理は電源投入時のリセットに伴い起動される。

先ず始めに、ステップS901では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、スタックポインタに予め決められた所定値を設定すると共に、割込みモードを設定する。また、ステップS902では、主制御装置261から送信される払出許可コマンドを受信するまで待機する。そして、払出許可コマンドを受信した時点でステップS903に進んでRAMアクセスを許可すると共に、ステップS904で外部割込みベクタの設定を行う。

その後、CPU511内のRAM513に関してデータバックアップの処理を実行する。つまり、ステップS905では、電源装置313に設けたRAM消去スイッチ323が押下(ON)されているか否かを判別し、続くステップS906では、RAM513のバックアップエリア513aに電源断の発生情報が設定されているか否かを判別する。また、ステップS907ではRAM判定値を算出し、続くステップS908では、そのRAM判定値が電源断時に保存したRAM判定値と一致するか否か、すなわちバックアップの有効性を判別する。RAM判定値は、例えばRAM513の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。なお、RAM513の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かによりバックアップの有効性を判断することも可能である。

RAM消去スイッチ323がONされていれば、RAMの初期化処理(ステップS915等)に移行する。また、電源断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値(チェックサム値等)によりバックアップの異常が確認された場合も同様にRAM513の初期化処理(ステップS915等)に移行する。つまり、ステップS915ではRAM513の全領域を0にクリアし、続くステップS916ではRAM513の初期化処理を実行する。また、ステップS917ではCPU周辺デバイスの初期設定を行うと共に、ステップS918では割込み許可を設定し、後述する払出制御処理に移行する。

一方、RAM消去スイッチ323が押されていない場合には、電源断の発生情報が設定されていること、及びRAM判定値(チェックサム値等)が正常であることを条件に、復電時の処理(電源断復旧時の処理)を実行する。つまり、ステップS909では、電源断前のスタックポインタを復帰させ、ステップS910では、電源断の発生情報をクリアする。また、ステップS911では、CPU周辺デバイスの初期設定を行い、ステップS912では、使用レジスタをRAM513のバックアップエリア513aから復帰させる。さらに、ステップS913,S914では、割込み許可/不許可を電源断前の状態に復帰させた後、電源断前の番地へ戻る。

次に、払出制御処理の流れを図32のフローチャートを参照しながら説明する。

図32において、ステップS1001では、主制御装置261からのコマンドを取得し、賞球の総賞球個数を記憶する。ステップS1002では、発射制御装置312に対して発射許可の設定を行う。また、ステップS1003では、状態復帰スイッチ321をチェックして、状態復帰動作開始と判定した場合に状態復帰動作を実行する。

その後、ステップS1004では、下皿15の状態の変化に応じて下皿満タン状態又は下皿満タン解除状態の設定を実行する。すなわち、下皿満タンスイッチの検出信号により下皿15の満タン状態を判別し、下皿満タンになった時、下皿満タン状態の設定を実行し、下皿満タンでなくなった時、下皿満タン解除状態の設定を実行する。また、ステップS1005では、タンク球の状態の変化に応じてタンク球無し状態又はタンク球無し解除状態の設定を実行する。すなわち、タンク球無しスイッチの検出信号によりタンク球無し状態を判別し、タンク球無しになった特、タンク球無し状態の設定を実行し、タンク球無しでなくなった特、タンク球無し解除状態の設定を実行する。

その後、ステップS1006では、報知する状態の有無を判別し、報知する状態が有る場合には払出制御装置311に設けた7セグメントLEDにより報知する。

ステップS1007〜S1009では、賞球払出の処理を実行する。この場合、賞球の払出不可状態でなく、且つ前記ステップS1001で記憶した総賞球個数が0でなければ(ステップS1007,S1008が共にNO)、ステップS1009に進み、賞球制御処理(後述する図33)を開始する。また、賞球の払出不可状態、又は総賞球個数が0であれば(ステップS1007、S1008の何れかがYES)、貸球払出の処理に移行する。

その後、ステップS1010〜S1012では、貸球払出の処理を実行する。この場合、貸球の払出不可状態でなく、且つカードユニットからの貸球払出要求を受信していれば(ステップS1010がNO、S1011がYES)、ステップS1012に進み、貸球制御処理(後述する図34)を開始する。また、貸球の払出不可状態、又は貸球払出要求を受信していなければ(ステップS1010がYES又はS1011がNO)、後続の球抜きの処理を実行する。

ステップS1013では、状態復帰スイッチ321をチェックして球抜き不可状態でないこと、及び球抜き動作開始でないことを条件に、払出モータ358aを駆動させ球抜き処理を実行する。続くステップS1014では、球詰まり状態であることを条件にバイブレータ360の制御(バイブモータ制御)を実行する。その後、本払出制御処理の先頭に戻る。

ここで、図33に示す賞球制御処理において、ステップS1101では、払出モータ358aを駆動させて賞球の払出を実行する。続くステップS1102では、払出モータ358aの回転が正常であるかを払出回転センサの検出結果により判別する。払出モータ358aの回転が正常でなければ、ステップS1103に進み、払出モータ358aを駆動させてリトライ処理を実行すると共に払出モータ358aの停止処理を実行し、その後、図32の払出制御処理に戻る。

また、払出モータ358aの回転が正常であれば、ステップS1104に進み、遊技球のカウントが正常に行われているか否かを払出カウントスイッチの検出結果により判別する。遊技球のカウントが正常でなければ、ステップS1105に進み、払出モータ358aを駆動させてリトライ処理を実行すると共に払出モータ358aの停止処理を実行し、その後、図32の払出制御処理に戻る。

さらに、遊技球のカウントが正常であれば、ステップS1106に進み、払出カウントスイッチによる遊技球のカウント数が総賞球個数に達して払出が完了したか否かを判別する。払出が完了していれば、ステップS1107で払出モータ358aの停止処理を実行し、その後、図32の払出制御処理に戻る。

また、図34に示す貸球制御処理において、ステップS1201では、払出モータ358aを駆動させて貸球の払出を実行する。続くステップS1202では、払出モータ358aの回転が正常であるかを払出回転センサの検出結果により判別する。払出モータ358aの回転が正常でなければ、ステップS1203に進み、払出モータ358aを駆動させてリトライ処理を実行すると共に払出モータ358aの停止処理を実行し、その後、図32の払出制御処理に戻る。

また、払出モータ358aの回転が正常であれば、ステップS1204に進み、遊技球のカウントが正常に行われているか否かを払出カウントスイッチの検出結果により判別する。遊技球のカウントが正常でなければ、ステップS1205に進み、払出モータ358aを駆動させてリトライ処理を実行すると共に払出モータ358aの停止処理を実行し、その後、図32の払出制御処理に戻る。

さらに、遊技球のカウントが正常であれば、ステップS1206に進み、払出カウントスイッチによる遊技球のカウント数が所定の貸球個数(25個)に達して払出が完了したか否かを判別する。払出が完了していれば、ステップS1207で払出モータ358aの停止処理を実行し、その後、図32の払出制御処理に戻る。

次に、表示制御装置45による、第1図柄表示装置42における表示制御処理について説明する。なお、表示制御装置45は、定期的に行う通常処理として、主制御装置261からコマンドを受信したか否かを確認する処理を行う。そして、変動パターンコマンド、確定停止コマンド、大当たり時の表示に関するコマンド等の各種表示コマンドを受信した場合には、当該コマンドに基づいた表示制御処理を実行する。さらに、表示制御装置45は、主制御装置261からコマンドを受信することなく、所定の表示制御処理(デモ表示等)を実行できるようにも構成されている。

ここで、第1図柄表示装置42における表示制御処理の流れを、第1図柄(図柄Z1〜Z9)の変動表示に関する表示制御処理を例にして、図35のフローチャートを参照しながら説明する。

表示制御装置45のCPU521は、変動パターンコマンドを受信すると、ステップS1301において、受信した変動パターンコマンドをワークRAM523に設けたコマンドバッファ内に記憶する。

続くステップS1302において、CPU521は上記変動パターンコマンドに基づいた変動表示演出とともに実行する上記付加表示演出の種別を決定する。もちろん、この種別の決定には付加表示演出を行わない旨の決定も含まれる。

より詳しくは、CPU521は付加表示演出選択カウンタHCや付加表示演出選択テーブル(図45等参照)を備え、当該カウンタHC及びテーブルを参酌して、実行する付加表示演出の決定を行う。

付加表示演出選択カウンタHCは、その更新の都度前回値に1が加算され、例えば0〜250の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値(つまり250)に達した後0に戻るループカウンタとなっている。付加表示演出選択カウンタHCは定期的に更新され、その更新値が、主制御装置261から表示コマンドを受信したタイミングでワークRAM523の所定領域に設定されたカウンタ用バッファに適宜格納される。なお、カウンタの大きさや範囲は一例にすぎず任意に変更できる。

また、CPU521は、付加表示演出選択テーブルとして、上記各種変動パターンコマンドに対応した複数種のテーブルを備え、所定の変動パターンコマンドを受信した際には、当該変動パターンコマンドに対応するテーブルを参照して、格納されたカウンタ値に基づき、実行する付加表示演出を決定する。

例えば、変動パターンが「完全外れ」の場合には、図45に示すような完全外れ用テーブルが参照される。この場合、付加表示演出選択カウンタHCの値がHC=0〜199の場合には「演出なし」が選択され、付加表示演出は行われない。また、HC=200〜250の場合には「潜伏演出」が選択され、上記魚群潜伏演出が行われることとなる。

また、変動パターンがリーチ演出パターンを含んでいる場合には、当該リーチ演出パターンが大当たり時に対応するものか、外れリーチ(前後外れリーチ及び前後外れ以外リーチ)に対応するものかによっても、参照されるテーブルが異なっている。この場合、コマンドに今回が大当たり時である旨の情報が含まれているか否かを判定したり、今回が外れリーチ時である旨の情報が含まれているか否かを判定したりすることによって、参照するテーブルを決定する。

また、魚群潜伏演出等が選択される割合は、大当たり時に対応するものか、外れリーチに対応するものか、完全外れに対応するものかによって異なる。そして、変動パターンがリーチ演出パターンを含んでいる場合、さらには大当たり時に対応したものである場合には、完全外れの場合よりも、魚群潜伏演出さらには魚群横断演出が行われる割合が高まるように、各種テーブルは構成されている。

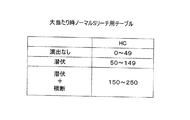

例えば、変動パターンが、大当たり時に対応する「ノーマルSリーチ」である場合には、図46に示すような大当たり時ノーマルSリーチ用テーブルが参照される。この場合、付加表示演出選択カウンタHCの値がHC=0〜49の場合には「演出なし」が選択され、付加表示演出は行われない。また、HC=50〜149の場合には「潜伏演出」が選択され、上記魚群潜伏演出が行われることとなる。また、HC=150〜250の場合には「潜伏・横断演出」が選択され、上記魚群潜伏演出及び魚群横断演出が行われることとなる。なお、魚群潜伏演出が選択された場合には、当該魚群潜伏演出のみが実行され、魚群横断演出は行われない。つまり、遊技者が十字ボタン125を操作しない限り、この魚群潜伏演出が行われても、遊技者が魚群キャラクタGCを見ることはない。

さらに、リーチ演出パターンが海人リーチ(Sリーチ及びWリーチ)の場合には、さらなる付加表示演出用のテーブル(海人潜伏演出用テーブル)を参照して、海人潜伏演出を実行するか否かを決定する。

上記「魚群潜伏演出」又は「魚群潜伏・横断演出」が選択された場合が本実施形態における特定潜伏条件の成立に相当する。また、「潜伏・横断演出」が選択された場合が特定登場条件の成立に相当する。同様に、海人潜伏演出が選択された場合が本実施形態における特定潜伏条件の成立に相当し、海人リーチが選択された場合が特定登場条件の成立に相当する。本実施形態では、魚群キャラクタGCに関する特定登場条件が成立した場合には必ず魚群キャラクタGCに関する特定潜伏条件が成立する。すなわちリーチ態様となって魚群キャラクタGCが登場する際には、必ずその前段階において当該魚群キャラクタGCが潜伏設定されるように構成されている。もちろん、魚群キャラクタGCが潜伏設定された場合においても、リーチ態様とならなければ、当該魚群キャラクタGCが登場することはない。

次にステップS1303において、CPU521は画像構成情報生成処理を実行する。画像構成情報生成処理は、主として上記コマンド等に基づいたタスクを生成する処理と、当該タスクを実行する処理とから構成されている。つまり、CPU521は、コマンドバッファ内に記憶したコマンドを順次呼び出し、このコマンドに応じた変動パターンの表示プログラムをROM522内から選択し、その表示プログラムを実行し、タスクを生成する。また、上記付加表示演出を実行する場合には、同様に、付加表示演出用のタスクを生成する。そして、これらのタスクを実行することで、各レイヤL1〜L4に対応して割り当てられた画像構成情報生成領域において、それぞれ各レイヤL1〜L4に対応した画像構成情報が生成されることとなる。

より詳しくは、CPU521は、受信したコマンド等により、ROM522内の制御プログラムに従って、ワークRAM523にタスクバッファ領域及びスプライトチェーン領域を設定する。さらに、CPU521は、コマンド等に応じた親タスクをタスクバッファ領域内に生成するとともに、この親タスクを実行することでROM522内の各種個別の処理プログラムを実行するための複数の子タスクを生成する。なお、タスクバッファ領域及びスプライトチェーン領域は予め設定しておくこともできる。

ここで、親タスクはROM522に記憶されている処理プログラムの先頭アドレスを子タスク内に書き込む。さらに、実行する順番に各子タスクをタスクチェーンで繋げる。タスクチェーンは、実行されるタスクの最後に、次に実行されるタスクのアドレスを書き込むことで、複数の子タスクをチェーン状に関連付けることをいう。これにより、ROM522に記憶される複数のプログラムを必要な順番に実行することが可能になる。

次に、子タスク(背景タスク,各図柄タスク、キャラクタタスク等)の実行について説明する。まず、CPU521は、タスクバッファ内で最初に実行する第1の子タスク内に書き込まれたROM522内のアドレスを読出し、そのアドレスに記憶されている第1プログラムを実行する。この第1プログラムの実行による実行結果を、タスクバッファ領域の第1の子タスク内に書き込む。さらに、次に同じ第1の子タスクが実行された場合に、異なる第2プログラムを実行させるために、第1の子タスク内の第1プログラムの先頭アドレスを、第2プログラムの先頭アドレスに書き換える。これにより、第1のタスクが次に実行された場合には、第2プログラムが実行され、その実行結果が第1のタスク内に書き込まれる。そして、スプライトチェーン領域に子タスクの開始アドレスと最終アドレスとを書き込む。

具体的には、上記子タスクとして背景タスクが実行されることによって、ROM522内のプログラムが実行され、背景タスク内には、背景画像BGが記憶されたキャラクタROM525内のアドレスとともに、画像構成情報生成領域における背景画像BGの配置位置が書き込まれる。そして、タスクバッファ領域内における背景タスクの先頭アドレスと最終アドレスとを、優先順位に応じたスプライトチェーン領域のタスクアドレス領域に書き込む。なお、以下においても同様であるが、画像構成情報生成領域に背景画像BG等の配置位置が書き込まれる、後述する表示範囲FSが設定されるといった記載は、本実施形態においては、画像構成情報に背景画像BG等の配置位置が書き込まれる、後述する表示範囲FSが設定されるといったことを意味している。

また、同様に、図柄タスクが実行されることによって、各図柄Z1〜Z9等の図柄画像が記憶されたキャラクタROM525のアドレス、画像構成情報生成領域でのその図柄画像の配置位置などが、図柄タスク内に書き込まれる。そして、タスクバッファ領域内における図柄タスクの先頭アドレスと最終アドレスとを、優先順位に応じたスプライトチェーン領域のタスクアドレス領域に書き込む。

また、キャラクタタスクが実行されることによって、ROM522内のプログラムが実行され、キャラクタタスク内には、キャラクタ画像(魚群キャラクタGC等)が記憶されたキャラクタROM525内のアドレスとともに、画像構成情報生成領域におけるキャラクタ画像の配置位置などが書き込まれる。そして、タスクバッファ領域内におけるキャラクタタスクの先頭アドレスと最終アドレスとを、優先順位に応じたスプライトチェーン領域のタスクアドレス領域に書き込む。

次に、CPU521は、全てのタスクのアドレスの書込みが終了すると、ステップS1304において表示範囲FSの設定処理を行う。

より詳しくは、CPU521は、先ず表示部42aの略矩形状の表示領域に対応した表示範囲FS(図43参照)を、各レイヤL1〜L4に対応する各画像構成情報生成領域それぞれにおいて所定の基本設定位置に設定する。なお、前記基本設定位置が本実施形態における初期基準位置に相当し、当該基本設定位置に設定される表示範囲FS内において図柄Z1〜Z9の停止位置が設定されている。

続いて、十字ボタン125からの操作信号の入力があるか否かを判別する。そして、操作信号の入力がない場合には、表示範囲FSの設定位置を前記基本設定位置に確定する。つまり、十字ボタン125からの操作信号の入力がない場合(十字ボタン125が非操作状態にある場合)が、本実施形態における操作手段が初期状態にある場合に相当する。なお、十字ボタン125は、遊技者によって触れられていない状態(非操作状態)では、所定の基準位置(基準姿勢)に復帰する、つまり初期状態に復帰するように構成されている。

又、操作信号の入力がある場合には当該操作信号に基づき、表示範囲FSの設定位置の変位量(移動量)を算出し、当該変位量分だけ表示範囲FSの設定位置を基本設定位置から変位させ、設定位置を確定する(図47参照)。なお、本実施形態においては、すべての画像構成情報生成領域に設定された、すべての表示範囲FSが同期して変位するようになっている。つまり、レイヤL1に対応する各画像構成情報生成領域において表示範囲FSの設定位置が所定方向へ所定量変位するのに合わせて、レイヤL2〜L4に対応する各画像構成情報生成領域において表示範囲FSが所定方向へ所定量変位するようになっている。

また、CPU521は、表示範囲FSの設定位置が基本設定位置から変位した場合、図柄Z1〜Z9の変動開始から所定時間経過後(本実施形態では7秒)、表示範囲FSを基本設定位置へ復帰させる処理を実行する。つまり、1つ目の図柄Z1〜Z9が停止する1秒前に(初期変動時間の終了時に合わせて)表示範囲FSの設定位置が基本設定位置に復帰するようになっている。また、遊技者が十字ボタン125の操作を止めた場合も、同様に表示範囲FSの設定位置が基本設定位置に復帰するようになっている。もちろん、初期変動時間の終了後すぐに復帰するような構成としてもよい。なお、本実施形態では、表示範囲FSがスクロール変位して基本設定位置へ戻るようになっている。つまり、表示画面がスクロール表示されて元の位置に戻る。

そして、上記付加表示演出決定処理において例えば魚群潜伏演出が行われることが決定された場合には、CPU521は、魚群キャラクタGCの配置位置が基本設定位置における表示範囲FS外となるように設定する。

次に、CPU521は、表示範囲の設定が終了すると、ステップS1305においてスプライト転送処理を行う。詳しくは、スプライトチェーン領域の優先順位の低い順番に、各タスクアドレス領域に書き込まれている先頭アドレスから最終アドレスまでの間に書き込まれている、上記表示範囲FS内の画像構成情報を順次ビデオRAM524に送る。ビデオRAM524は、送られてきた画像構成情報を順番に記憶する。例えば、同一領域面上で複数の画像が生成される場合には、先に送られてきた画像の上に後から送られてきた画像が上書きされ、1画面分の画像構成情報として記憶される。そして、上記子タスクごとに実行された情報が一括してビデオRAM65に送られることにより、表示部42aに表示するための1画面分の画像構成情報がビデオRAM65内に生成される。なお、各子タスクの各種処理は、表示部42aにおける垂直走査信号ごとに行われる。

ステップS1306において、出力処理が行われる。画像コントローラ526は、ビデオRAM524に記憶された1画面分の画像構成情報に基づいてキャラクタROM525からキャラクタデータを取り出し、そのデータを画像構成情報に書き込むことにより各種遊技状態における表示画像を生成し、生成された表示画像を表示部42aへ出力する。

次に、表示部42aにおける魚群潜伏演出等について詳しく説明する。遊技者は、初期変動時間内において十字ボタン125を操作することにより表示画面を縦横両方向へスクロールさせることができる(図47参照)。例えば、十字ボタン125の右側を押すと、表示部42aにおいて表示画像(背景画像BG等)が左へスクロールし、あたかも遊技者が右方へ視線を動かしたかのような表示が行われる。同様に十字ボタン125の左側を押すと左へ、上側を押すと上へ、下側を押すと下へ視線を動かすような表示が行われる。なお、本実施形態では、初期変動時間内のみ前記スクロール表示を行うことができるように構成されている。換言すれば、初期変動時間内を除き表示範囲FSの変位が禁止されている。

そして、魚群潜伏演出が行われる場合には、図40に示すように、遊技者が十字ボタン125の右側を押し表示画面をスクロールさせていくと、岩場の影に魚群キャラクタGCが潜んでいることを遊技者は視認することができる。

さらに、魚群横断演出が行われる場合には、表示画像が通常位置(上記基本設定位置に対応する位置)へ復帰し、リーチが成立した後、前記潜伏していた魚群キャラクタGCが表示部42a右側の表示領域外から図柄Z1〜Z9の背後を通って左方向へと表示部42aを横断していくように表示される。

また、海人潜伏演出が行われる場合には、図41に示すように、遊技者が十字ボタン125の下側を押すと表示画面(図柄Z1〜Z9等)が上へスクロールされ、図柄Z1〜Z9の変動領域より下方に海人キャラクタDCが潜んでいることを遊技者は視認することができる。

以上詳述したように、図柄Z1〜Z9の変動開始直後である上記初期変動時間内において、遊技者自身が、自らの意思によって十字ボタン125を操作することによって表示画像をスクロール表示させ、魚群キャラクタGC等の潜伏設定を判別することができる。すなわち、魚群キャラクタGCを探すといった遊技を行うことができ、遊技者は自身が遊技に能動的に参加しているという意識を強める。結果として、遊技の単調化を抑制し、さらなる興趣の飛躍的な向上を図ることができる。

さらに、初期変動時間のような特段の表示演出も行われず、遊技者が暇を持て余しそうな期間において上記スクロール表示を行うことができるようにすることにより、遊技者の関心が図柄Z1〜Z9の停止時等に集中してしまうといったおそれを低減できるとともに、初期変動時間における遊技が、図柄Z1〜Z9の停止時に比べ単調となってしまうといったおそれを低減できる。結果として、初期変動時間における遊技者の退屈感の解消が図られるとともに、変動開始から停止に至るまでの間の総合的な面白味が増す。

また、本実施形態では、魚群キャラクタGC等はリーチ演出において登場するキャラクタであり、魚群キャラクタGC等の潜伏設定がリーチ態様となることを示唆する示唆演出となっているため、潜伏設定された魚群キャラクタGC等を視認した遊技者は、その後リーチ状態となるのではないかという期待感を抱きつつ遊技を行うため、スクロール表示させ魚群キャラクタGC等を探す遊技にさらに興味をそそられることとなり、さらなる興趣の向上が図られる。

また、上記初期変動時間内においては、魚群キャラクタGC等が遊技者の意思とは無関係に表示部に表示されることがなく、魚群キャラクタGC等が設定されているか否かを、遊技者が知りたい場合のみ知ることができる。そのため、魚群キャラクタGC等が表示されなかった際に、その後の演出の期待度、すなわちリーチ状態ひいては大当たり状態に至る期待度が低いといった印象を遊技者に与えてしまうといったおそれを低減することができる。

さらに、モード切換え等により表示演出態様の切換えを行い、上記魚群キャラクタGC等が設定(表示)されたか否かを、遊技者が知りたい場合のみ知ることができるような遊技機と比べ、図柄Z1〜Z9の変動途中などにおける突然の表示演出態様の切換えが行われることもなく、表示演出が不自然なものとなってしまうといったおそれを抑制することができる。つまり、本実施形態では、表示画面をスクロール表示させることによって上記魚群キャラクタGC等が設定されているか否かを確かめることができるため、図柄Z1〜Z9の変動表示の連続性を保ちつつ、変動表示が中断するといった違和感を遊技者に感じさせることなく、多彩な表示演出を実現できる。さらに、図柄Z1〜Z9の変動途中におけるモード切換えのような突発的な画像切換え処理を表示装置が行う必要もなく、表示装置における処理負担の軽減を図ることができる。

加えて、初期変動時間を過ぎれば、上記スクロール表示を行うことができないように構成されているため、リーチ演出や図柄Z1〜Z9の確定停止態様といった遊技者の関心事に、遊技者の注意をひきつけることができる。

なお、上述した実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。

(a)上記実施形態では、各レイヤL1〜L4に対応する画像構成情報を生成し、当該各画像構成情報(各画像構成情報生成領域)においてそれぞれ表示範囲FSを設定し、すべての画像構成情報に設定された、すべての表示範囲FSを同期して変位させることにより、表示画像のスクロール表示を実現している。これに限らず、複数のレイヤに対応する画像構成情報を統合した(重畳した)画像構成情報を生成した後、当該画像構成情報に表示範囲を設定し、当該表示範囲を変位させることにより、表示画像をスクロール表示させるようにしてもよい。又、一旦表示画像を生成した後、当該表示画像の所定表示範囲内を表示部42aに表示させるよう構成し、前記表示範囲を変位させることによって表示画像のスクロール表示を実現するような構成としてもよい。もちろん、表示画像全体がスクロール表示されるような構成ではなく、少なくとも表示画像の一部がスクロール表示されるような構成としてもよい。例えば、図柄Z1〜Z9はそのまま変動表示され、その他の画像(主として背景画像)だけがスクロール表示されるような構成としてもよい。この場合、例えばレイヤL1〜L4のうちの所定レイヤに対応する画像構成情報に設定される表示範囲FSを変位させることにより、上記スクロール表示を実現することができる。

また、予め記憶された2次元画像に基づいて表示画像を生成するのではなく、例えば、ポリゴンによって構成されたオブジェクトを仮想3次元空間に設定してリアルタイムに表示画像を生成するようにしてもよい。この場合、仮想3次元空間内において各種画像に対応するオブジェクトの配置位置を定めた配置位置情報が画像構成情報に相当する。

(b)スクロール表示を行うための操作手段の構成は、上記実施形態における十字ボタン125に限られるものではなく、例えば上下左右など複数方向への操作が可能なように略十字状に配列された複数のボタンや、操作レバー、スライド操作可能なスライドバー、表示部に対応して設けられたタッチパネル等であってもよい。また、上下左右方向のみならず、他の方向(例えば斜め方向)へ操作可能な構成としてもよいし、左右方向や上下方向のみ操作可能な構成としてもよい。もちろん、この場合、表示範囲FSの変位方向もこれに準じたものとなる。

(c)上記実施形態では、表示範囲FSの変位量については特に言及していないが、表示制御装置45が表示範囲FSの変位量を規制する構成としてもよい。この場合、表示制御装置45が変位規制手段を構成することとなる。表示範囲FSの変位量を規制することにより、比較的迅速に表示範囲FSを基本設定位置に戻すことができる。さらに、魚群キャラクタGC等の潜伏設定位置を、表示範囲FSを変位させることのできる限界付近とし、遊技者が表示画像をスクロール表示しても魚群キャラクタGC等の一部しか視認できないような構成とすれば、遊技者に魚群キャラクタGC等の全体像を把握させず、魚群キャラクタGC等の潜伏演出をその後の演出につなげることができる。

(d)さらに、特定変更条件の成立に基づき、潜伏設定する魚群キャラクタGC等の表示態様を変更可能な構成としてもよい。加えて、魚群キャラクタGC等の表示態様を特定する潜伏パターン(表示態様パターン)として、大当たり状態へ至る期待度の異なる複数種類の潜伏パターンが記憶されていることとしてもよい。このように魚群キャラクタGC等の全体像の違い(例えば、魚群における魚の数の違い)に応じて、その後の期待度(大当たり状態に至る割合)が異なるように構成すれば、遊技者は潜伏設定された魚群キャラクタGC等の一部を視認した後、その後、どのような魚群キャラクタGC等が登場するのかといった期待感を抱きつつ遊技を行うため、さらなる興趣の向上が図られる。なお、魚群キャラクタGC等の表示態様の変更には、魚群キャラクタGC等の数量(魚の数量)の変更,魚群キャラクタGC等の種類の変更,魚群キャラクタGC等の動作態様の変更,魚群キャラクタGC等の色の変更などが含まれる。

(e)魚群キャラクタGC等が潜伏設定されたことを報知する報知手段を備えた構成としてもよい。これにより、遊技者は積極的に上記スクロール表示を行うようになり、魚群キャラクタGC等を潜伏設定する効果がさらに高められる。結果として、さらなる興趣の飛躍的な向上が図られる。

前記報知手段としては、第1図柄表示装置42や第2図柄表示装置41において報知するもの(この場合、第1図柄表示装置42等と表示制御装置45とにより報知手段が構成される)や、第1図柄表示装置42等とは異なる第2の表示手段において報知するもの(例えば魚群探知機にように報知表示するもの)、スピーカ249等の音声発生手段によって報知するもの、各種ランプ等の発光手段によって報知するものなどが例として挙げられる。また、「報知」に代えて「示唆」としてもよい。もちろん、魚群キャラクタGC等が潜伏設定されているか否かを知りたくない遊技者のために、上記報知手段によって報知を行わせないための報知無効化手段(例えばキャンセルボタン等の報知キャンセル手段)を備えた構成としてもよい。

(f)上記実施形態では、初期変動時間内に限り、表示画像のスクロール表示を許容しているが、これに限らず、図柄Z1〜Z9の変動期間のうちの所定期間内において表示画像のスクロール表示を許容するような構成としてもよい。例えばリーチ態様が成立した後、図柄Z1〜Z9が確定停止するまでの期間内において、リーチ演出と絡めて表示画像のスクロール表示を許容するような構成としてもよい。

(g)第1図柄表示装置42としては、上記実施形態の液晶ディスプレイ以外にも、CRT、ドットマトリックス、LED、エレクトロルミネセンス(EL)等を用いてもよい。

(h)上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等として実施してもよい。例えば、一度大当たりすると、それを含めて複数回(例えば2回、3回)大当たり状態が発生するまで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機(通称、2回権利物、3回権利物と称される)として実施してもよい。また、大当り図柄が表示された後に所定の領域に遊技球を入賞させることを必要条件として大当たり状態となるパチンコ機として実施してもよい。さらに、羽根モノと称されるパチンコ機に適用することも可能である。また、パチンコ機以外にも、アレンジボール機や、それに類する雀球等の各種遊技機として実施することも可能である。さらに、回胴式遊技機(スロットマシン)、パチンコ機と回胴式遊技機とを融合させた遊技機等の各種遊技機として実施することも可能である。

回胴式遊技機(スロットマシン)の基本構成としては、「複数の識別図柄(識別情報)からなる識別図柄列を変動表示した後に識別図柄を確定表示する回胴式可変表示手段としてのリールを備え、遊技者が始動用操作手段としてのスタートレバーを叩き、リールが回転することにより識別図柄が変動し、遊技者が停止用操作手段としてのストップボタンを押すことによって、又は、所定時間が経過することによってリールが停止し、識別図柄が特定の停止態様(組合せ)で停止表示されることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態が発生する遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げられる。

また、パチンコ機と回胴式遊技機(スロットマシン)とを融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別図柄(識別情報)からなる識別図柄列を変動表示した後に識別図柄を確定表示する回胴式可変表示手段としてのリールを備え、遊技者が始動用操作手段としてのスタートレバーを叩き、リールが回転することにより識別図柄が変動し、遊技者が停止用操作手段としてのストップボタンを押すことによって、又は、所定時間が経過することによってリールが停止し、識別図柄が特定の停止態様(組合せ)で停止表示されることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態が発生するよう構成され、遊技媒体として遊技球を使用するとともに、識別図柄の変動開始に際しては所定数の遊技球を必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの遊技球が払い出されるよう構成されてなる遊技機」となる。

さらに、上記回胴式遊技機、パチンコ機と回胴式遊技機とを融合させた遊技機等において、リール等を具備する回胴式可変表示手段とは別に、前記識別図柄に対応する(疑似的な対応であってもよい)識別画像を表示可能な表示手段を設け、当該表示手段が複数の識別画像が変動する表示画像を生成し、当該表示画像を所定の表示部において表示するような構成としてもよい。

10…遊技機としてのパチンコ機、30…遊技領域を構成する遊技盤、33…第1契機対応口、42…表示手段を構成する第1図柄表示装置、42a…表示部、45…表示手段,画像構成情報生成手段,表示範囲設定手段,表示範囲変位手段,画像データ記憶手段,画像生成手段,禁止手段を構成する表示制御装置、125…操作手段としての十字ボタン、261…特別遊技状態発生手段としての主基板(主制御装置)、L1〜L4…レイヤ、BG…背景画像、GC…特定画像としての魚群キャラクタ、DC…海人キャラクタ、FS…表示範囲、Z1〜Z9…識別画像としての図柄(第1図柄)。