JP2018121693A - 弾球遊技機 - Google Patents

弾球遊技機 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2018121693A JP2018121693A JP2017013897A JP2017013897A JP2018121693A JP 2018121693 A JP2018121693 A JP 2018121693A JP 2017013897 A JP2017013897 A JP 2017013897A JP 2017013897 A JP2017013897 A JP 2017013897A JP 2018121693 A JP2018121693 A JP 2018121693A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- game

- probability

- winning

- control device

- ball

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Withdrawn

Links

Images

Abstract

【課題】抽選による大当り遊技と普通入賞口に入賞させる遊技とを関連させる。

【解決手段】

小当り遊技が発生し確変移行遊技の条件が成立したときには(S500)、普通入賞口25〜27に制限時間内に入賞したか否かが判断される(S510〜S530)。本処理に処理が移行すると、主制御装置80からサブ統合制御装置83を介して演出図柄制御装置82にコマンドが送信され、演出図柄表示装置6に入賞させるべき普通入賞口が順次指定される(図13)。

普通入賞口25〜27に各々制限時間内に入賞させることができれば(S510〜530)、高確率状態に移行する(S540)。指定されたいずれかの入賞口に制限時間内に入賞させることができなければ、高確率状態に移行しない。

【選択図】図12

【解決手段】

小当り遊技が発生し確変移行遊技の条件が成立したときには(S500)、普通入賞口25〜27に制限時間内に入賞したか否かが判断される(S510〜S530)。本処理に処理が移行すると、主制御装置80からサブ統合制御装置83を介して演出図柄制御装置82にコマンドが送信され、演出図柄表示装置6に入賞させるべき普通入賞口が順次指定される(図13)。

普通入賞口25〜27に各々制限時間内に入賞させることができれば(S510〜530)、高確率状態に移行する(S540)。指定されたいずれかの入賞口に制限時間内に入賞させることができなければ、高確率状態に移行しない。

【選択図】図12

Description

本発明は、弾球遊技機に関する。

近年の弾球遊技機は、始動口と呼ばれる入賞口に遊技球を入賞させ、この入賞したタイミングに起因して大当り遊技を行うか否かを決定している。

大当りを発生させる確率は一定であり大当り遊技後に高確率状態に移行する、または変動時間を短縮し抽選の回数を多くすることも行われている。

これらの弾球遊技機では、大当りの発生を報知する演出、大当りの発生を予告又は示唆する演出等も行われている。

一方、大当り遊技の演出を行うこと無く確変状態に移行し、突然に確変状態への移行を報知する突確演出を行う弾球遊技機や(例えば、特許文献1)、大当り遊技中、通常大当りを確変大当りに昇格させる昇格演出を行う弾球遊技機も知られている(例えば、特許文献2)。

大当りを発生させる確率は一定であり大当り遊技後に高確率状態に移行する、または変動時間を短縮し抽選の回数を多くすることも行われている。

これらの弾球遊技機では、大当りの発生を報知する演出、大当りの発生を予告又は示唆する演出等も行われている。

一方、大当り遊技の演出を行うこと無く確変状態に移行し、突然に確変状態への移行を報知する突確演出を行う弾球遊技機や(例えば、特許文献1)、大当り遊技中、通常大当りを確変大当りに昇格させる昇格演出を行う弾球遊技機も知られている(例えば、特許文献2)。

このような弾球遊技機によれば、大当りの発生を画像演出により期待させる効果を有する。

特許文献1又は特許文献2に示される発明は、突確演出や昇格演出を行うことにより、弾球遊技機の演出力を高めることができ、これらの演出を行う弾球遊技機は人気を博している。

特許文献1又は特許文献2に示される発明は、突確演出や昇格演出を行うことにより、弾球遊技機の演出力を高めることができ、これらの演出を行う弾球遊技機は人気を博している。

しかしながら、前記突確演出や昇格演出を行っても大当りに当選するか否かは、始動口に入賞するタイミングで決定する。

各種演出は、始動口に入賞するタイミングで決定する当選を期待させるものであり、演出内容の相違により抽選結果が変更されるものではない。

従って、大当りに当選するためには、ひたすら始動口を狙って遊技球を発射する遊技となる。

このため、始動口を狙って遊技球を発射することが遊技の大半を占め、遊技が単調になる課題も考えられた。

また、この結果、普通入賞口の真上等に植設される遊技釘の幅を狭くし、普通入賞口に入賞し難い釘調整(設定、設計)をする虞も考えられた。

この結果、遊技者の利益が損なわれる虞も考えられる。

なお、大入賞口及び普通電動役物等の入り口を開放又は拡大する役物が作動しない通常遊技中に、前記普通入賞口に入賞することにより獲得できる賞球数の発射球数(アウト球数)に対する比率を一般にベースと呼び、規則上、所定範囲になることが求められている。

各種演出は、始動口に入賞するタイミングで決定する当選を期待させるものであり、演出内容の相違により抽選結果が変更されるものではない。

従って、大当りに当選するためには、ひたすら始動口を狙って遊技球を発射する遊技となる。

このため、始動口を狙って遊技球を発射することが遊技の大半を占め、遊技が単調になる課題も考えられた。

また、この結果、普通入賞口の真上等に植設される遊技釘の幅を狭くし、普通入賞口に入賞し難い釘調整(設定、設計)をする虞も考えられた。

この結果、遊技者の利益が損なわれる虞も考えられる。

なお、大入賞口及び普通電動役物等の入り口を開放又は拡大する役物が作動しない通常遊技中に、前記普通入賞口に入賞することにより獲得できる賞球数の発射球数(アウト球数)に対する比率を一般にベースと呼び、規則上、所定範囲になることが求められている。

本願発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、新規な興趣溢れた弾球遊技機を提供することを目的とする。

上記課題に鑑みてなされた請求項1に係る発明は、

盤面上に複数の入球口と始動口とを備え、

該始動口に入球するタイミングに起因して当選すると電動役物を開放する当り遊技を行う弾球遊技機において、

予め定められた遊技状態が生起すると前記複数の入球口のいずれかの入球口と関連した表示又は指示を行う表示指示手段と、

該表示指示手段による表示又は指示と関連する前記入球口に入球することに起因して前記当選する確率を高くする確率上昇手段と、

を備えたことを特徴とする。

盤面上に複数の入球口と始動口とを備え、

該始動口に入球するタイミングに起因して当選すると電動役物を開放する当り遊技を行う弾球遊技機において、

予め定められた遊技状態が生起すると前記複数の入球口のいずれかの入球口と関連した表示又は指示を行う表示指示手段と、

該表示指示手段による表示又は指示と関連する前記入球口に入球することに起因して前記当選する確率を高くする確率上昇手段と、

を備えたことを特徴とする。

このような構成によれば、予め定められた遊技状態が生起しても、電動役物と相違する入球口に入球させないと電動役物の当り確率は高くならない。これにより、単に始動口を狙って遊技球を発射するだけでなく、電動役物と相違する入球口を狙う遊技と始動口を狙う遊技とを関連付けすることができる。

入球口が普通入賞口であれば賞球の払い出しがあるので、電動役物の作動によらなくとも賞球の払い出しがあり、所謂ベースを低下させない効果も有する。

入球口が普通入賞口であれば、入賞し難い釘調整(設定、設計)をすることはできなくなる。入賞しなければ高確率に移行しないので、そのような弾球遊技機で遊技を行うことは避けられるからである。

また、当選する確率を高くするために入球させる入球口は表示指示手段により表示又は指示されるので、表示又は指示する画像と入球口とを関連付けすることができる。

入球口が普通入賞口であれば賞球の払い出しがあるので、電動役物の作動によらなくとも賞球の払い出しがあり、所謂ベースを低下させない効果も有する。

入球口が普通入賞口であれば、入賞し難い釘調整(設定、設計)をすることはできなくなる。入賞しなければ高確率に移行しないので、そのような弾球遊技機で遊技を行うことは避けられるからである。

また、当選する確率を高くするために入球させる入球口は表示指示手段により表示又は指示されるので、表示又は指示する画像と入球口とを関連付けすることができる。

ここで、入球口とは、電動役物以外の入球口をいい、普通入賞口だけでなく、第1種非電動役物、第2種非電動役物又はゲート(通過口)であっても良い。

当選する確率を高くする確率上昇手段とは、電動役物を開放させるための抽選確率を低確率から高確率にするだけではなく、時短遊技等により単位時間当りの抽選する回数を多くする所謂時短機能を合わせて実行しても良い。

当選する確率を高くする確率上昇手段とは、電動役物を開放させるための抽選確率を低確率から高確率にするだけではなく、時短遊技等により単位時間当りの抽選する回数を多くする所謂時短機能を合わせて実行しても良い。

表示指示手段による表示又は指示と関連した入球口は、2つ以上であっても良い。このことを明確にしたのが請求項2に記載の発明である。

請求項2に記載の発明は、表示指示手段の表示又は指示と関連する入球口が2以上であることを特徴とする請求項1に記載の発明である。

請求項2に記載の発明は、表示指示手段の表示又は指示と関連する入球口が2以上であることを特徴とする請求項1に記載の発明である。

請求項2に記載の発明によれば、表示指示手段による表示又は指示と関連した入球口は2つ以上なので、表示指示手段に起因した遊技をより複雑にすることができる。これにより、表示指示手段による表示又は指示と関連した入球口を狙う遊技の役割を高く又は時間を長くする効果を発揮する。予め定められた遊技状態が生起してから確率上昇手段により確率を高くするまでの遊技の役割を高く又は長くすることが可能となる。

盤面上の全ての普通入賞口を対象とすれば、入賞しない普通入賞口を排除する効果を有する。なお、2つ以上の入球口は、一度に表示又は指示する必要はなく、予め定められた遊技状態が生起する毎に相違させて2つ以上としても良い。

盤面上の全ての普通入賞口を対象とすれば、入賞しない普通入賞口を排除する効果を有する。なお、2つ以上の入球口は、一度に表示又は指示する必要はなく、予め定められた遊技状態が生起する毎に相違させて2つ以上としても良い。

表示指示手段による表示又は指示と関連した入球口を狙う遊技の役割を高く又は時間を長くすることができるので、遊技盤面においても対象の入球口の数を相違させる、配置を相違させる又は入球口の形状を相違させる等の盤面構成も変化に富む遊技機を提供する効果が期待できる。

また、表示指示手段による表示又は指示と関連した入球口を狙う遊技の役割が高くできるので、演出画面を小さくすることが可能となる。

従来の弾球遊技機は、始動口を狙う遊技の単調性を排除するために、演出効果を高める意図で演出画面を大きくする傾向、所謂版権物を用いて演出効果を高める傾向にあった。このため、画像制御装置の構成が複雑、高度化する課題、価格が高騰する課題が考えられた。本願発明は、これらの課題を好適に解決する効果が期待できる。

また、表示指示手段による表示又は指示と関連した入球口を狙う遊技の役割が高くできるので、演出画面を小さくすることが可能となる。

従来の弾球遊技機は、始動口を狙う遊技の単調性を排除するために、演出効果を高める意図で演出画面を大きくする傾向、所謂版権物を用いて演出効果を高める傾向にあった。このため、画像制御装置の構成が複雑、高度化する課題、価格が高騰する課題が考えられた。本願発明は、これらの課題を好適に解決する効果が期待できる。

請求項3に記載の発明は、

予め定められた遊技状態とは当り遊技の内の小当り遊技であり、

確率上昇手段により高くする確率は当り遊技の内の大当り遊技の当選確率を少なくとも含む、ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の弾球遊技機である。

予め定められた遊技状態とは当り遊技の内の小当り遊技であり、

確率上昇手段により高くする確率は当り遊技の内の大当り遊技の当選確率を少なくとも含む、ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の弾球遊技機である。

小当り遊技が発生しても、発生直後又は小当り遊技の終了後に高確率に移行することはなく、表示指示手段に起因した遊技を行う必要がある。

小当り遊技は賞球数が少なく、大当り遊技の賞球数は多い。このため、遊技者は、小当り遊技が発生した後、表示指示手段により表示又は指示された入球口を狙う遊技に熱中することが期待できる。

これにより、請求項1又は請求項2に記載の発明が有する効果が一層顕著となる。

小当り遊技は賞球数が少なく、大当り遊技の賞球数は多い。このため、遊技者は、小当り遊技が発生した後、表示指示手段により表示又は指示された入球口を狙う遊技に熱中することが期待できる。

これにより、請求項1又は請求項2に記載の発明が有する効果が一層顕著となる。

ここで、確率上昇手段により高くする確率は当り遊技の内の大当り遊技の当選確率を少なくとも含むとは、高確率に移行したとき小当りも有する遊技機の場合、小当りの当選確率を高くしても良い趣旨である。

請求項4に記載の発明は、

予め定められた遊技状態とは当り遊技の内の特定の大当り遊技であり、

確率上昇手段により高くする確率は大当り遊技の当選確率を少なくとも含む、ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の弾球遊技機である。

予め定められた遊技状態とは当り遊技の内の特定の大当り遊技であり、

確率上昇手段により高くする確率は大当り遊技の当選確率を少なくとも含む、ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の弾球遊技機である。

請求項4に記載の発明は、大当り遊技が発生しても、発生直後又は大当り遊技の終了後に高確率に移行することはなく、表示指示手段に起因した遊技を行う必要がある。

これにより、大当り遊技を連続で発生させるために、特定の大当り遊技が発生した後、表示指示手段により表示又は指示された入球口を狙う遊技に熱中することが期待できる。

これにより、請求項1又は請求項2に記載の発明が有する効果が一層顕著となる。

これにより、大当り遊技を連続で発生させるために、特定の大当り遊技が発生した後、表示指示手段により表示又は指示された入球口を狙う遊技に熱中することが期待できる。

これにより、請求項1又は請求項2に記載の発明が有する効果が一層顕著となる。

特定の大当り遊技とは、大当り遊技の内の特定の種類をいう。

例えば、大当りの発生を報知する特図又は疑似図柄(演出図柄)が特定の種類である場合等である。

従来の弾球遊技機は、「333」又は「777」等の特定種類の疑似図柄が表示された場合、表示後又は大当り遊技終了後に直ちに高確率に移行していた。このため、遊技者は、始動口を狙って遊技球を発射する遊技を行うのみである課題が考えられた。

例えば、大当りの発生を報知する特図又は疑似図柄(演出図柄)が特定の種類である場合等である。

従来の弾球遊技機は、「333」又は「777」等の特定種類の疑似図柄が表示された場合、表示後又は大当り遊技終了後に直ちに高確率に移行していた。このため、遊技者は、始動口を狙って遊技球を発射する遊技を行うのみである課題が考えられた。

以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。なお、本発明の実施の形態は、下記の実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採りうる。

[構成の説明]

(1)全体の構成について

図1に示すように、本実施形態のパチンコ機50は、縦長の固定外郭保持枠をなす外枠51にて各構成を保持する構造を有している。外枠51の左側上下にはヒンジ53が設けられており、ヒンジ53により、板ガラス61が嵌め込まれた前枠(ガラス枠)52及び後述の内枠が、外枠51に対し開閉可能に保持される。また、前枠52の板ガラス61の奥には、内枠に保持された遊技盤1(図2)が設けられている。

(1)全体の構成について

図1に示すように、本実施形態のパチンコ機50は、縦長の固定外郭保持枠をなす外枠51にて各構成を保持する構造を有している。外枠51の左側上下にはヒンジ53が設けられており、ヒンジ53により、板ガラス61が嵌め込まれた前枠(ガラス枠)52及び後述の内枠が、外枠51に対し開閉可能に保持される。また、前枠52の板ガラス61の奥には、内枠に保持された遊技盤1(図2)が設けられている。

前枠52の上部の左右両側にはスピーカ66が設置されており、これらにより遊技音が出力され、遊技の趣向性を向上させる。また、前枠52には、遊技状態に応じて発光する枠側装飾ランプ65のほか、遊技の異常を報知するLEDが設けられている。

前枠52の下部には、上皿55と下皿63とが一体に形成されている。また、下皿63の右側には発射ハンドル64が設けられており、該発射ハンドル64を時計回りに操作することにより発射装置が作動し、上皿55から供給された遊技球が遊技盤1に向けて発射される。

下皿63は、上皿55から溢れた賞球を受けるよう構成されており、球抜きレバーを操作することで、下皿63に溜まった遊技球を遊技店に備えられたドル箱に移すことができる。また、上皿55の中央には、遊技SW67が設けられている。

本パチンコ機50は、いわゆるCR機であり、プリペイドカードの読み書きを行うプリペイドカードユニット(CRユニット)56が付属されていると共に、上皿55の右側には球貸ボタン57,精算ボタン58,精算表示装置59が設けられている。

なお、図1の49は、前枠52及び前記内枠を外枠51にロックするシリンダ錠であり、該シリンダ錠49に所定の鍵を挿入して鍵を時計回りに操作すると、内枠が開放され、反時計回りに操作すると、前枠52が開放される。

また、図2に示すように、遊技盤1には、外レール2aと内レール2bとによって囲まれた略円形の遊技領域3が形成されている。遊技領域3には、その中央部にセンターケース5が装着され、センターケース5に向かって右横には、普通図柄作動ゲート22が設置されている。普通図柄作動ゲート22を遊技球が通過すると、普通図柄の当否抽選用の複数種類の乱数が抽出され、抽出された乱数に基づく当否判定(普通図柄抽選)が行われる。

センターケース5の直下には、遊技球の入球に起因して第1特別図柄(第1特図或いは特図1とも記載)の変動表示を伴う大当り抽選が行われる第1始動口11が設置されている。また、センターケース5の右横であって、普通図柄作動ゲート22の直下には、遊技球の入球に起因して第2特別図柄(第2特図或いは特図2とも記載)の変動表示を伴う大当り抽選が行われる第2始動口12が設置されている。

第1始動口11は、左打ち(センターケース5の左側を狙い打つこと)により発射された遊技球が主に流下する領域(左打ち領域)に配置されていると共に、第2始動口12は、右打ち(センターケース5の右側を狙い打つこと)により発射された遊技球が主に流下する領域(右打ち領域)に配置されている。

第1始動口11は、常時遊技球が入球可能に構成されているが、第2始動口12は、普通図柄抽選での当選により開放される普通電動役物として構成されており、開放時のみ入球可能となっている。なお、閉鎖時であっても、稀に入球可能な構成としても良い。

第1始動口11に遊技球が入球すると、第1特図に対応する複数種類の乱数が抽出され、第1保留記憶として記憶されると共に、第2始動口12に遊技球が入球すると、第2特図に対応する複数種類の乱数が抽出され、第2保留記憶として記憶される。

普通電動役物として構成された第2始動口12は、普通図柄抽選での当選時に、所定時間の開放が行われる。

また、センターケース5の下方においては、第1始動口11の下側に、大当り抽選で当ると行われる大当り遊技の際に開放される特別電動役物からなる第1大入賞口20が設けられており、第1始動口11の右側に、該特別電動役物からなる第2大入賞口21が設けられている。

また、センターケース5の下方においては、第1始動口11の下側に、大当り抽選で当ると行われる大当り遊技の際に開放される特別電動役物からなる第1大入賞口20が設けられており、第1始動口11の右側に、該特別電動役物からなる第2大入賞口21が設けられている。

なお、第1大入賞口20は、右打ちがなされた場合であっても左打ちがなされた場合であっても比較的入球容易な位置に配されているが、第2大入賞口21は、右打ちされた遊技球が主に入球する位置に配されている。

また、第2大入賞口21の下側には、第2大入賞口21に入球した遊技球が誘導され、大当り遊技終了後に確変状態(当否判定で当る確率が上昇した状態)となることを決定するための確変移行権利装置13が配置されている。なお、確変移行権利装置13の詳細については、後述する。

遊技盤1における向かって左側の領域には、7セグメントの第1特図表示装置9及び第2特図表示装置10と、4個のLEDからなる第1特図保留数表示装置23及び第2特図保留数表示装置24が設置されている。また、遊技盤1における向かって右下の領域には、2個のLEDからなる普通図柄表示装置7と、4個のLEDからなる普図保留数表示装置8が設置されている。

図2に示す遊技盤1のセンターケース5には、中央に演出図柄表示装置6(全体の図示は省略)のLCDパネルが配設され、LCDパネルの画面上では、演出図柄の変動表示等を行うことで、第1,第2特図に対応する大当り抽選の結果を報知する図柄演出が行われる。

また、センターケース5には、周知のものと同様にワープ入口、ワープ樋、ステージ等が設けられている。

なお、遊技盤1の遊技領域3には多数の遊技釘が植設されており、盤面最下部にはアウト口が設けられている。

なお、遊技盤1の遊技領域3には多数の遊技釘が植設されており、盤面最下部にはアウト口が設けられている。

次に、確変移行権利装置13の構成について説明する。

図3に記載されているように、確変移行権利装置13は、第2大入賞口21に入球した遊技球が排出される排出口13aと、後述する確変移行権利口15と、確変移行権利口15を閉鎖或いは開放するシャッター14を備える。

図3に記載されているように、確変移行権利装置13は、第2大入賞口21に入球した遊技球が排出される排出口13aと、後述する確変移行権利口15と、確変移行権利口15を閉鎖或いは開放するシャッター14を備える。

既に述べたように、第2大入賞口21に入球した遊技球は、排出口13aから排出される。確変移行権利口15が閉鎖されているときに排出口13aから遊技球が排出されると、該遊技球はシャッター14によりはずれ口13bに誘導される(図3(a)参照)。一方、確変移行権利口15が開放されているときに排出口13aから遊技球が排出されると、該遊技球は確変移行権利口15に入球する(図3(b)参照)。

また、図4に示すように、パチンコ機50の裏側は、遊技盤1を脱着可能に取付ける内枠70が外枠51に収納された構成となっている。内枠70は、前枠52と同様、一方の側縁(図4に向かって右側)の上下位置が外枠51に設けられたヒンジ53に結合され、開閉可能に設置されている。内枠70には、遊技球流下通路が形成されており、上方(上流)から球タンク71、タンクレール72、払出ユニット73が設けられ、払出ユニット73の中には払出装置が設けられている。この構成により、遊技盤1の入賞口に遊技球が入賞すると、球タンク71に貯留されている所定個数の遊技球(賞球)が払出装置から払い出され、流下通路を通り上皿55に払い出される。また、本実施形態では、払出装置は、球貸ボタン57の操作に応じて遊技球(貸球)を払い出すよう構成されている。

また、パチンコ機50の裏側には、主制御装置80,払出制御装置81,演出図柄制御装置82,サブ統合制御装置83,発射制御装置,電源基板85が設けられている。主制御装置80,演出図柄制御装置82,サブ統合制御装置83は、遊技盤1に設けられ、払出制御装置81,発射制御装置,電源基板85は、内枠70に設けられている。なお、図4では発射制御装置が記載されていないが、発射制御装置は、払出制御装置81の奥側(遊技盤1側)に配されている。

また、球タンク71の右側には、外部接続端子板78が設けられており、外部接続端子板78により、遊技状態や遊技結果を示す信号が図示しないホールコンピュータへ送られる。

(2)電気的構成について

次に、パチンコ機50の電気的構成について説明する。このパチンコ機50は、図5のブロック図に示すとおり、主制御装置80を中心にして構成されている。なお、このブロック図には、単に信号を中継するいわゆる中継基板や電源基板等は記載されていない。また、詳細な図示は省略するが、主制御装置80,払出制御装置81,演出図柄制御装置82,サブ統合制御装置83のいずれもCPU,ROM,RAM,入力ポート,出力ポート等を備えている。また、発射制御装置84,電源基板にはCPU,ROM,RAMは設けられていないが、これに限るわけではなく、発射制御装置84等にCPU,ROM,RAM等を設けてもよい。

次に、パチンコ機50の電気的構成について説明する。このパチンコ機50は、図5のブロック図に示すとおり、主制御装置80を中心にして構成されている。なお、このブロック図には、単に信号を中継するいわゆる中継基板や電源基板等は記載されていない。また、詳細な図示は省略するが、主制御装置80,払出制御装置81,演出図柄制御装置82,サブ統合制御装置83のいずれもCPU,ROM,RAM,入力ポート,出力ポート等を備えている。また、発射制御装置84,電源基板にはCPU,ROM,RAMは設けられていないが、これに限るわけではなく、発射制御装置84等にCPU,ROM,RAM等を設けてもよい。

主制御装置80には、第1始動口11に入球した遊技球を検出する第1始動口SW11a、第2始動口12に入球した遊技球を検出する第2始動口SW12a、普通図柄作動ゲート22に進入した遊技球を検出する普通図柄作動SW22a、一般入賞口25〜27に入球した遊技球を検出する一般入賞口SW25a,27b,27a等からの検出信号が入力される。

また、このほかにも、第1大入賞口20に入球した遊技球を計数するための第1カウントSW20a、第2大入賞口21に入球した遊技球を計数するための第2カウントSW21a、確変移行権利装置13に設けられた確変移行権利口15に入球した遊技球を検出する確変移行権利口SW15aが入力される。

主制御装置80は、搭載しているプログラムに従って動作して、上述の検出信号等に基づいて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成し、払出制御装置81及びサブ統合制御装置83に出力する。

また、主制御装置80は、図柄表示装置中継端子板90を介して接続されている第1特図表示装置9,第2特図表示装置10,第1特図保留数表示装置23,第2特図保留数表示装置24,普通図柄表示装置7,普図保留数表示装置8の表示を制御する。

さらに、主制御装置80は、第1大入賞口ソレノイド20bを制御することで第1大入賞口20の開閉を制御すると共に、第2大入賞口ソレノイド21bを制御することで第2大入賞口21の開閉を制御し、普電役物ソレノイド12bを制御することで第2始動口12の開閉を制御する。

また、シャッターソレノイド14aを制御することで、シャッター14を制御し、確変移行権利装置13に設けられた確変移行権利口15の開閉状態を切り替える。

主制御装置80からの出力信号は試験信号端子にも出力されるほか、図柄変動や大当り等の管理用の信号が外部接続端子板78に出力されてホールコンピュータ87に送られる。

主制御装置80からの出力信号は試験信号端子にも出力されるほか、図柄変動や大当り等の管理用の信号が外部接続端子板78に出力されてホールコンピュータ87に送られる。

主制御装置80と払出制御装置81とは双方向通信が可能である。

払出制御装置81は、主制御装置80から送られてくるコマンドに応じて払出モータ30を稼働させて賞球を払い出させる。本実施例においては、賞球として払い出される遊技球を計数するための払出SW31の検出信号は払出制御装置81に入力され、払出制御装置81で賞球の計数が行われる構成を用いる。この他にも主制御装置80と払出制御装置81に払出SW31の検出信号が入力され、主制御装置80と払出制御装置81の双方で賞球の計数を行う構成を用いることも考えられる。

払出制御装置81は、主制御装置80から送られてくるコマンドに応じて払出モータ30を稼働させて賞球を払い出させる。本実施例においては、賞球として払い出される遊技球を計数するための払出SW31の検出信号は払出制御装置81に入力され、払出制御装置81で賞球の計数が行われる構成を用いる。この他にも主制御装置80と払出制御装置81に払出SW31の検出信号が入力され、主制御装置80と払出制御装置81の双方で賞球の計数を行う構成を用いることも考えられる。

なお、払出制御装置81は、ガラス枠閉鎖SW45,内枠閉鎖SW46,球切れSW33,払出SW31,満杯SW32からの信号が入力され、満杯SW32により下皿63が満タンであることを示す信号が入力された場合や、球切れSW33により球タンク71に遊技球が少ないあるいは無いことを示す信号が入力された場合には、払出モータ30を停止させ、賞球の払出動作を停止させる。また、満杯SW32,球切れSW33も、その状態が解消されるまで信号を出力し続ける構成になっており、払出制御装置81は、その信号が出力されなくなることに起因して払出モータ30の駆動を再開させる。

また、払出制御装置81は、CRユニット端子板34を介してCRユニット56と交信することで払出モータ30を作動させ、貸し球を排出する。払出された貸し球は払出SW31に検出され、検出信号は払出制御装置81に入力される。また、CRユニット端子板34は、精算表示装置59とも双方向通信可能に接続されており、精算表示装置59には、遊技球の貸出しを要求するための球貸ボタン57、精算を要求するための精算ボタン58が設けられている。

また、払出制御装置81は、外部接続端子板78を介して賞球に関する情報、枠(内枠70,前枠52)の開閉状態を示す情報などをホールコンピュータ87に送信するほか、発射制御装置84に対して発射停止信号を送信する。

なお、本実施例では遊技球を払出す構成であるが、入賞等に応じて発生した賞球を払い出さずに記憶する封入式の構成にしても良い。

発射制御装置84は、発射モータ40を制御して、遊技領域3に遊技球を発射させる。

発射制御装置84は、発射モータ40を制御して、遊技領域3に遊技球を発射させる。

なお、発射制御装置84には、払出制御装置81以外に、発射ハンドル64からの回動量信号、タッチSW38からのタッチ信号、発射停止SW39から発射停止信号が入力される。

回動量信号は、遊技者が発射ハンドル64を操作することで出力され、タッチ信号は遊技者が発射ハンドル64を触ることで出力され、発射停止スイッチ信号は、遊技者が発射停止SW39を押すことで出力される。なお、タッチ信号が発射制御装置84に入力されていなければ、遊技球は発射できないほか、発射停止スイッチ信号が入力されているときには、遊技者が発射ハンドル64を触っていても遊技球は発射出来ないようになっている。

サブ統合制御装置83は、主制御装置80から送信されてくるデータ及びコマンドを受信し、それらを演出表示制御用、音制御用及びランプ制御用のデータに振り分けて、演出表示制御用のコマンド等は演出図柄制御装置82に送信し、音制御用及びランプ制御用は自身に含まれている各制御部位(音声制御装置及びランプ制御装置としての機能部)に分配する。

そして、音声制御装置としての機能部は、音声制御用のデータに基づいて音LSIを作動させることによってスピーカ66からの音声出力を制御し、ランプ制御装置としての機能部は、ランプ制御用のデータに基づいてランプドライバを作動させることによって各種LED、ランプ28を制御する。

また、サブ統合制御装置83には、遊技SW67が接続されており、遊技者が遊技SW67を操作した際には、その信号がサブ統合制御装置83に入力される。

サブ統合制御装置83と演出図柄制御装置82とは双方向通信が可能である。

サブ統合制御装置83と演出図柄制御装置82とは双方向通信が可能である。

演出図柄制御装置82は、サブ統合制御装置83から受信したデータ及びコマンド(共に主制御装置80から送信されてきたものとサブ統合制御装置83が生成したものとがある)に基づいて演出図柄表示装置6を制御して、疑似図柄の変動表示(図柄演出)等の演出画面を表示させる。

[動作の説明]

[第1実施形態]

(1)概要について

次に、第1実施形態におけるパチンコ機50の動作について説明する。

[第1実施形態]

(1)概要について

次に、第1実施形態におけるパチンコ機50の動作について説明する。

本パチンコ機50では、第1始動口11に遊技球が入球することに起因して第1特図に特定図柄が表示されたとき、または開放された第2大入賞口21に遊技球が入球し、さらに、該遊技球が確変移行権利装置13の確変移行権利口15に入球したとき、後述する確変移行遊技が実行される。確変移行遊技により目的が達成されると、確変機能が作動し、大当り遊技後の遊技状態が当否判定で当る確率が高くなる確変状態となる。

本実施形態では、第1特図に対応した疑似図柄として演出図柄表示装置6に3つの同一数字図柄が揃って表示されると、第1大入賞口20が16ラウンド開放する大当たり遊技が実行される。第1特図に対応した疑似図柄として2つの同一の数字図柄が表示されると、第1大入賞口20が1ラウンド開放する小当たり遊技が実行され、その後に確変移行遊技が実行される。

また、第2特図に対応した疑似図柄として演出図柄表示装置6に3つの同一の数字図柄が揃って表示されると、第2大入賞口21が16ラウンド開放する大当り遊技が実行される。第2特図に対応した疑似図柄として2つの同一の数字図柄が表示されると、第2大入賞口21が所定時間(例えば、1秒〜2秒)開放する小当り遊技が実行される。開放した大入賞口21内の確変移行権利口15に遊技球が入球すると、その後に確変移行遊技が実行される。このとき、シャッター14は、第2大入賞口21の開放に同期して開放される。

また、第2特図に対応した疑似図柄として演出図柄表示装置6に3つの同一の数字図柄が揃って表示されると、第2大入賞口21が16ラウンド開放する大当り遊技が実行される。第2特図に対応した疑似図柄として2つの同一の数字図柄が表示されると、第2大入賞口21が所定時間(例えば、1秒〜2秒)開放する小当り遊技が実行される。開放した大入賞口21内の確変移行権利口15に遊技球が入球すると、その後に確変移行遊技が実行される。このとき、シャッター14は、第2大入賞口21の開放に同期して開放される。

また、本パチンコ機50には、普通図柄抽選の当選確率を上昇させる、普通図柄抽選で当選した際の第2始動口12の開放時間を長くする、普通図柄抽選がなされた際の普通図柄表示装置7での変動表示時間を短くする等の方法により、第2始動口12への入球を容易にする開放延長機能(時短機能)が設けられている。

そして、当り図柄に応じて、開放延長機能が作動するか否かや、開放延長機能の継続回数が決定される。なお、開放延長機能が作動している状態を、開放延長状態或いは時短状態と記載する。

以下では、第1実施形態におけるパチンコ機50の動作について、詳しく説明する。

(2)メインルーチンについて

まず、パチンコ機50の主制御装置80におけるメインルーチンについて、図6に記載のフローチャートを用いて説明する。なお、このメインルーチンは、2ms周期のタイマ割り込み処理として起動される。

(2)メインルーチンについて

まず、パチンコ機50の主制御装置80におけるメインルーチンについて、図6に記載のフローチャートを用いて説明する。なお、このメインルーチンは、2ms周期のタイマ割り込み処理として起動される。

S10では、主制御装置80は、正常なタイマ割り込みによりメインルーチンが起動されたか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には(S10:Yes)、S20に処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には(S10:No)、S15に処理を移行する。

S15では、主制御装置80は、CPUやI/O等の初期設定を行い、S70に処理を移行する。

一方、S10で肯定判定が得られた場合には、主制御装置80は、初期値乱数の更新(S20),大当り決定用乱数の更新(S25),大当り図柄決定用乱数の更新(S30),当り決定用乱数の更新(S35),リーチ判定用乱数の更新(S40),変動パターン決定用乱数の更新(S45)を行う。

一方、S10で肯定判定が得られた場合には、主制御装置80は、初期値乱数の更新(S20),大当り決定用乱数の更新(S25),大当り図柄決定用乱数の更新(S30),当り決定用乱数の更新(S35),リーチ判定用乱数の更新(S40),変動パターン決定用乱数の更新(S45)を行う。

そして、主制御装置80は、始動口等といった入賞口への遊技球の入賞を検出する入賞確認処理と(S50)、始動口への入賞に起因して大当り抽選を行う当否判定処理と(S55)、サブ統合制御装置83等にデータ及びコマンドを送信し、また、ホールコンピュータ87等に各種情報を送信する各出力処理と(S60)、遊技者の不正行為を検出する不正監視処理と(S65)を行う。

なお、これ以外にも、遊技球の普通図柄作動ゲート22の通過に起因して普通図柄抽選等を行う普図当否判定処理や、普通電動役物(第2始動口12)を開放することで普図遊技を行う普図遊技処理等が行われる。

また、当否判定処理に続いて、大当り遊技を行うための大当り遊技処理が行われる。

また、S70では、主制御装置80は、次のタイマ割込みが発生してメインルーチンが起動されるまで、初期値乱数の更新を繰り返し行う。

また、S70では、主制御装置80は、次のタイマ割込みが発生してメインルーチンが起動されるまで、初期値乱数の更新を繰り返し行う。

(3)始動口入賞確認処理について

次に、第1,第2始動口11,12への入賞を検出し、該入賞に応じて保留記憶等を行う始動口入賞確認処理について、図7に記載のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、メインルーチンから実行される入賞確認処理からコールされるサブルーチンとして構成されている。

次に、第1,第2始動口11,12への入賞を検出し、該入賞に応じて保留記憶等を行う始動口入賞確認処理について、図7に記載のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、メインルーチンから実行される入賞確認処理からコールされるサブルーチンとして構成されている。

S100では、主制御装置80は、第1始動口SW11aの検出信号に基づき、第1始動口11への遊技球の入賞が発生したかを判定する。そして、肯定判定の場合は(S100:Yes)、S105に処理を移行し、否定判定の場合は(S100:No)、S115に処理を移行する。

S105では、主制御装置80は、第1始動口11に対応する特図についての保留記憶の数(第1保留記憶)が、最大値(一例として4)に達しているか否かを判定する。そして、肯定判定の場合は(S105:Yes)、S110に処理を移行し、否定判定の場合は(S105:No)、S115に処理を移行する。

S110では、主制御装置80は、大当り抽選に用いられる大当り決定用乱数や、当り図柄を決定する大当り図柄決定用乱数や、図柄演出においてリーチとなるか否かを決定するためのリーチ判定用乱数や、特別図柄の変動時間等を決定するための変動パターン決定用乱数等を抽出する。そして、抽出した乱数を第1保留記憶として記憶すると共に、何個の第1保留記憶が生じているかを示す第1保留数コマンドを生成してサブ統合制御装置83に送信し、S115に処理を移行する。

なお、主制御装置80は、第1保留記憶に係る大当り決定用乱数等に基づき先読みを行い、先読み結果をサブ統合制御装置83に送信しても良い。

S115では、主制御装置80は、第2始動口SW12aの検出信号に基づき、第2始動口12への遊技球の入賞が発生したかを判定する。そして、肯定判定の場合は(S115:Yes)、S120に処理を移行し、否定判定の場合は(S115:No)、本処理を終了する。

S115では、主制御装置80は、第2始動口SW12aの検出信号に基づき、第2始動口12への遊技球の入賞が発生したかを判定する。そして、肯定判定の場合は(S115:Yes)、S120に処理を移行し、否定判定の場合は(S115:No)、本処理を終了する。

S120では、主制御装置80は、第2始動口12に対応する特図についての保留記憶の数(第2保留記憶)が、最大値(一例として4)に達しているか否かを判定する。そして、肯定判定の場合は(S120:Yes)、本処理を終了し、否定判定の場合は(S120:No)、S125に処理を移行する。

S125では、主制御装置80は、大当り決定用乱数や大当り図柄決定用乱数やリーチ判定用乱数や変動パターン決定用乱数等を抽出する。そして、抽出した乱数を第2保留記憶として記憶すると共に、何個の第2保留記憶が生じているかを示す第2保留数コマンドを生成してサブ統合制御装置83に送信し、本処理を終了する。

なお、主制御装置80は、第2保留記憶に係る大当り決定用乱数等に基づき先読みを行い、先読み結果をサブ統合制御装置83に送信しても良い。

(4)当否判定処理について

次に、保留記憶に係る大当り決定用乱数により大当り抽選を行う当否判定処理について、図8〜11のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、メインルーチンから実行される。また、本処理の終了後は、大当り遊技を行うための大当り遊技処理が実行される。

(4)当否判定処理について

次に、保留記憶に係る大当り決定用乱数により大当り抽選を行う当否判定処理について、図8〜11のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、メインルーチンから実行される。また、本処理の終了後は、大当り遊技を行うための大当り遊技処理が実行される。

まず、図8に関して、S200では、主制御装置80は、役物連続作動装置の作動中、すなわち、大当り遊技の実行中であるか否かを判定する。そして、肯定判定の場合には(S200:Yes)、本処理を終了し、否定判定の場合には(S200:No)、S205に処理を移行する。

S205では、主制御装置80は、第1特図或いは第2特図の変動表示中か否かを判定する。そして、肯定判定の場合には(S205:Yes)、図13のS280に処理を移行し、否定判定の場合には(S205:No)、S210に処理を移行する。

S210では、主制御装置80は、第1特図或いは第2特図の確定表示中か否かを判定する。そして、肯定判定の場合には(S210:Yes)、図11のS290に処理を移行し、否定判定の場合には(S210:No)、図9のS215に処理を移行する。

続いて図9に関して、S215では、主制御装置80は、第1保留記憶及び第2保留記憶の有無を判定し、いずれかの保留記憶が存在する場合には(S215:Yes)、S220に処理を移行すると共に、そうでない場合には(S215:No)、本処理を終了する。

S220では、主制御装置80は、現時点で存在する第1,第2保留記憶のうち、最先の保留記憶を選択すると共に、選択した保留記憶の種類に対応する保留記憶の数をデクリメントし、S225に処理を移行する。なお、第1,第2保留記憶が存在する場合には、第2保留記憶のうち、最先に生じたものから順に選択する構成(第2保留記憶を優先消化する構成)としても良い。

S225では、主制御装置80は、確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを判定し、肯定判定の場合には(S225:Yes)、S230に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S225:No)、S235に処理を移行する。

S230では、主制御装置80は、選択された保留記憶に係る大当り判定用乱数と、確変状態に対応する当否判定用テーブル(確変テーブル)に基づき、大当り抽選で大当り或いは小当りとなるか否かを判定し、該保留記憶を消化する。そして、S240に処理を移行する。

一方、S235では、主制御装置80は、選択された保留記憶に係る大当り判定用乱数と、確変状態で無い場合に対応する当否判定用テーブル(通常テーブル)に基づき、大当り抽選で大当り或いは小当りとなるか否かを判定し、該保留記憶を消化する。そして、S240に処理を移行する。

S240では、主制御装置80は、大当りとなったか否かを判定し、肯定判定の場合には(S240:Yes)、S245に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S240:No)、S260に処理を移行する。

S245では、主制御装置80は、消化した保留記憶に係る大当り図柄決定用乱数に基づき当り図柄を決定する。なお、大当り図柄決定用乱数に基づく決定の結果、第1特図,第2特図に対応する各当り図柄は、予め定められた振分率に従いランダムに選択される。そして、S250に処理を移行する。

S250,S255では、主制御装置80は、消化した保留記憶に係る変動パターン決定用乱数等に基づき特別図柄の変動時間等を決定すると共に、当り図柄に基づき大当り遊技における開放パターンや、大当り遊技後の開放延長機能の作動の有無や、開放延長機能や確変状態の継続回数等決定し、S270に処理を移行する。

一方、S260では、主制御装置80は、小当りとなったか否かを判定し、肯定判定の場合には(S260:Yes)、S262に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S260:No)、S266に処理を移行する。

S262では、主制御装置80は、消化した保留記憶に係る大当り図柄決定用乱数に基づき当り図柄を決定する。また、該保留記憶に係るリーチ判定用乱数や変動パターン決定用乱数等に基づき特別図柄の変動時間等を決定し(S264)、S268に処理を移行する。

また、大当りや小当りにならなかった場合に移行するS266では、主制御装置80は、消化した保留記憶に係るリーチ判定用乱数や変動パターン決定用乱数等に基づき特別図柄の変動時間等を決定し、S268に処理を移行する。

S268では、主制御装置80は、確変状態中に実行可能な大当り抽選の残り回数(確変回数)や、時短状態中に実行可能な大当り抽選の残り回数(時短回数)を示すカウンタの更新等を行い、S270に処理を移行する。

S270では、主制御装置80は、サブ統合制御装置83に対し、大当り抽選後の第1保留記憶の数を示す第1保留数コマンドと、大当り抽選後の第2保留記憶の数を示す第2保留数コマンドとを送信する。また、消化した保留記憶に対応する特図の変動表示を開始すると共に、サブ統合制御装置83に対し特別図柄の変動時間等を示す変動開始コマンドを送信することで図柄演出を開始させる。さらに、サブ統合制御装置83に対し、停止表示させる疑似図柄(大当りの場合には、当り図柄に対応する疑似図柄となる)を指示する図柄指定コマンドを送信し、本処理を終了する。

続いて図10に関して、第1特図或いは第2特図の変動表示中に移行するS280では、主制御装置80は、特図の変動時間が経過したか否かを判定し、肯定判定の場合には(S280:Yes)、S285に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S280:No)、本処理を終了する。

S285では、主制御装置80は、特図の変動表示を終了し、特図の確定図柄を表示させると共に、サブ統合制御装置83に対し疑似図柄の確定表示を行わせる図柄確定コマンドを送信し、本処理を終了する。

続いて図11に関して、特図の確定表示中に移行するS290では、主制御装置80は、特図の確定表示の継続時間が終了したか否かを判定する。そして、肯定判定の場合には(S290:Yes)、S295に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S290:No)、本処理を終了する。

S295では、主制御装置80は、特図の確定表示を終了し、S300に処理を移行する。

S300では、主制御装置80は、確定表示されていた特図が大当り時のものであるかを判定し、肯定判定の場合には(S300:Yes)、S305に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S300:No)、S335に処理を移行する。本実施形態では、大当り時には第1特図又は第2特図に対応する疑似図柄が同一の3つの数字図柄で揃って表示される。

S300では、主制御装置80は、確定表示されていた特図が大当り時のものであるかを判定し、肯定判定の場合には(S300:Yes)、S305に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S300:No)、S335に処理を移行する。本実施形態では、大当り時には第1特図又は第2特図に対応する疑似図柄が同一の3つの数字図柄で揃って表示される。

S305では、主制御装置80は、確変状態であることを示す確変フラグを参照すると共に、確変フラグがセットされている場合には確変フラグをクリアし(S310)、その後、S315に処理を移行する。

S315では、主制御装置80は、時短状態であることを示す時短フラグを参照すると共に、時短フラグがセットされている場合には時短フラグをクリアし(S320)、その後、S325に処理を移行する。

そして、主制御装置80は、条件装置作動開始処理(S325),役物連続作動装置作動開始処理(S327)を実行すると共に、大当り抽選での当選を通知するコマンドや、特典内容等を通知するコマンドをサブ統合制御装置83に送信し(S330)、本処理を終了する。

一方、S300にて否定判定が得られた場合に移行するS335では、主制御装置80は、確変フラグを参照し、該フラグがセットされている場合には(S335:Yes)、確変回数を参照する(S340)。そして、確変回数が0である場合には(S340:Yes)、確変フラグをクリアし(S345)、S350に処理を移行する。

S350では、主制御装置80は、時短フラグを参照し、該フラグがセットされている場合には(S350:Yes)、時短回数を参照する(S355)。そして、時短回数が0である場合には(S355:Yes)、時短フラグをクリアし(S360)、S365に処理を移行する。

S365では、主制御装置80は、サブ統合制御装置83に対し、現在の遊技状態を通知する状態指定コマンドを送信する状態指定コマンド送信処理を実行し、S367に処理を移行する。

S367では、主制御装置80は、確定表示されていた特図が小当り時のものであるかを判定し、肯定判定の場合には(S367:Yes)、S369に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S367:No)、本処理を終了する。本実施形態では、小当り時には第1特図又は第2特図に対応する疑似図柄が2つの同一の数字図柄で表示される。

(5)小当り遊技処理(S369)

S369では、主制御装置80は、小当り遊技開始処理を実行し、小当り遊技の役物として第1大入賞口20又は第2大入賞口21を作動中とすると共に、サブ統合制御装置83に対しコマンドを送信して小当り開始演出を実行させ、本処理を終了する。

第1大入賞口20による小当り遊技は、遊技球が10個入賞するまで又は30秒経過するまで第1大入賞口が開放される。

第2大入賞口21による小当り遊技は、第2大入賞口21は所定時間(例えば、1〜2秒)開放される。

S369では、主制御装置80は、小当り遊技開始処理を実行し、小当り遊技の役物として第1大入賞口20又は第2大入賞口21を作動中とすると共に、サブ統合制御装置83に対しコマンドを送信して小当り開始演出を実行させ、本処理を終了する。

第1大入賞口20による小当り遊技は、遊技球が10個入賞するまで又は30秒経過するまで第1大入賞口が開放される。

第2大入賞口21による小当り遊技は、第2大入賞口21は所定時間(例えば、1〜2秒)開放される。

(6)大当り遊技処理について(S330)

大当り遊技処理は、遊技球が10個入賞するまで又は30秒経過するまで第1大入賞口20又は第2大入賞口21が開放する処理を16回繰り返す周知の処理である。この処理中にサブ統合制御装置83に対しコマンドを送信して大当り開始演出を実行する。

大当り遊技処理は、遊技球が10個入賞するまで又は30秒経過するまで第1大入賞口20又は第2大入賞口21が開放する処理を16回繰り返す周知の処理である。この処理中にサブ統合制御装置83に対しコマンドを送信して大当り開始演出を実行する。

(7)確変移行遊技

前述したように、本実施形態では、第1特図に対応した疑似図柄として演出図柄表示装置6に同一の2つの数字図柄が表示されると、第1大入賞口20が1ラウンド開放する小当たり遊技が実行され、その後に確変移行遊技が実行される。

また、第2特図に対応した疑似図柄として演出図柄表示装置6に同一の2つの数字図柄が表示されると、小当りとして第2大入賞口21が所定時間開放され、開放した大入賞口21内の確変移行権利口15に遊技球が入球すると、その後に確変移行遊技が実行される。

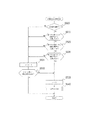

この確変移行遊技を、図12及び図13に従って説明する。

前述したように、本実施形態では、第1特図に対応した疑似図柄として演出図柄表示装置6に同一の2つの数字図柄が表示されると、第1大入賞口20が1ラウンド開放する小当たり遊技が実行され、その後に確変移行遊技が実行される。

また、第2特図に対応した疑似図柄として演出図柄表示装置6に同一の2つの数字図柄が表示されると、小当りとして第2大入賞口21が所定時間開放され、開放した大入賞口21内の確変移行権利口15に遊技球が入球すると、その後に確変移行遊技が実行される。

この確変移行遊技を、図12及び図13に従って説明する。

確変移行遊技の条件が成立したときには(S500)、普通入賞口25〜27に制限時間内に入賞したか否かが判断される(S510〜S530)。

本処理に処理が移行すると、図12に示す処理に従って主制御装置80からサブ統合制御装置83を介して演出図柄制御装置82にコマンドが送信され、演出図柄表示装置6に図13に示す画像が表示される。

本実施形態では、先ず、第1入賞口である普通入賞口25に制限時間内(例えば60秒)に入賞させるよう指示が表示される(図13(a))。制限時間の経過時間は、画面下にレベルメータとして表示される。このとき、普通入賞口25近傍の図示しないランプ(LED)を制限時間に対応させて点滅させても良い。制限時間の経過時間は、主制御装置80からコマンドとして送信し、画面上に表示するよう構成しても良く、図13(a)の画像を表示するコマンドを受信したときから、演出図柄制御装置82において計測する構成でも良い。要は、主制御装置80が行う処理との対応(同期)がとれていれば良い。

制限時間内に普通入賞口25に入賞したか否かは、左一般入賞口SW25aに制限時間内に入賞したか否かにより判断される(S510)。

本処理に処理が移行すると、図12に示す処理に従って主制御装置80からサブ統合制御装置83を介して演出図柄制御装置82にコマンドが送信され、演出図柄表示装置6に図13に示す画像が表示される。

本実施形態では、先ず、第1入賞口である普通入賞口25に制限時間内(例えば60秒)に入賞させるよう指示が表示される(図13(a))。制限時間の経過時間は、画面下にレベルメータとして表示される。このとき、普通入賞口25近傍の図示しないランプ(LED)を制限時間に対応させて点滅させても良い。制限時間の経過時間は、主制御装置80からコマンドとして送信し、画面上に表示するよう構成しても良く、図13(a)の画像を表示するコマンドを受信したときから、演出図柄制御装置82において計測する構成でも良い。要は、主制御装置80が行う処理との対応(同期)がとれていれば良い。

制限時間内に普通入賞口25に入賞したか否かは、左一般入賞口SW25aに制限時間内に入賞したか否かにより判断される(S510)。

制限時間内に入賞口25に入賞があれば、左一般入賞口SW25aにより検出され、主制御装置80からコマンドが送信され第2入賞口である普通入賞口26に制限時間内に入賞させる指示が表示される(図12(b))。このとき、普通入賞口26近傍の図示しないランプ(LED)を制限時間に対応させて点滅させても良い。

制限時間内に入賞がなければ(S520)、主制御装置80からコマンドが送信され高確率に移行しなかった画像が表示される(図12(c))。制限時間内に普通入賞口26に入賞したか否かは、中一般入賞口SW26aに制限時間内に入賞したか否かにより判断される(S520)。

制限時間内に入賞がなければ(S520)、主制御装置80からコマンドが送信され高確率に移行しなかった画像が表示される(図12(c))。制限時間内に普通入賞口26に入賞したか否かは、中一般入賞口SW26aに制限時間内に入賞したか否かにより判断される(S520)。

制限時間内に入賞口26に入賞があれば、コマンドが送信され第3入賞口である普通入賞口27に制限時間内に入賞させる指示が表示される(図12(d))このとき、普通入賞口27近傍の図示しないランプ(LED)を制限時間に対応させて点滅させても良い。

制限時間内に入賞がなければ(S520)、コマンドが送信され高確率に移行しなかった画像が表示される(図12(e))。

制限時間内に普通入賞口27に入賞したか否かは、右一般入賞口SW27aに制限時間内に入賞したか否かにより判断される(S530)。

制限時間内に入賞がなければ(S520)、コマンドが送信され高確率に移行しなかった画像が表示される(図12(e))。

制限時間内に普通入賞口27に入賞したか否かは、右一般入賞口SW27aに制限時間内に入賞したか否かにより判断される(S530)。

制限時間内に入賞口27に入賞があれば、コマンドが送信され高確率に移行した旨の画像が表示される(図12(f))。制限時間内に入賞がなければ(S530)、コマンドが送信され高確率に移行しなかった画像が表示される(図12(g))。

制限時間内に普通入賞口27に入賞したか否かは、右一般入賞口SW27aに制限時間内に入賞したか否かにより判断される(S530)。

制限時間内に普通入賞口27に入賞したか否かは、右一般入賞口SW27aに制限時間内に入賞したか否かにより判断される(S530)。

(8)高確率処理(S540)

本実施形態では、通常遊技中は、第1始動口11又は第2始動口21に遊技球が入賞することによる大当りする確率は1/320である。通常遊技中に、第1始動口11に入賞することにより小当りする確率は1/50であり、第2始動口12に入賞することにより小当りする確率は1/25である。高確率時には、第1始動口11又は第2始動口12に遊技球が入賞することによる大当りする確率は1/32である。高確率遊技中は、小当りは存在しない。これらの確率値は適宜変更可能である。また、高確率中に小当りを発生させても良い。但し、このときには、高確率中なので、確変移行遊技は実行されない構成が好ましい。

本実施形態では、通常遊技中は、第1始動口11又は第2始動口21に遊技球が入賞することによる大当りする確率は1/320である。通常遊技中に、第1始動口11に入賞することにより小当りする確率は1/50であり、第2始動口12に入賞することにより小当りする確率は1/25である。高確率時には、第1始動口11又は第2始動口12に遊技球が入賞することによる大当りする確率は1/32である。高確率遊技中は、小当りは存在しない。これらの確率値は適宜変更可能である。また、高確率中に小当りを発生させても良い。但し、このときには、高確率中なので、確変移行遊技は実行されない構成が好ましい。

この高確率遊技は、本実施形態では所定時間(例えば、10分間)又は所定変動回数(例えば、100回)で終了する。変動回数は、第1特図と第2特図の変動回数の合計であっても良いし、一方の特図が所定回数に至れば終了させても良い。さらに、高確率中に所定回数(例えば、4回)大当りすれば終了する構成でも良い。この高確率中に前記時短遊技を行っても良い。

なお、サブ統合制御装置83は、主制御装置80からのコマンドに基づき演出図柄制御装置82等を制御し、演出図柄表示装置6にて、保留図柄を表示する保留演出や、疑似図柄の変動表示を行った後に当否判定の結果や当り図柄等に応じた疑似図柄を停止表示させる図柄演出や、大当り遊技の進行状況を報知する大当り演出等の各種演出を行う。

なお、サブ統合制御装置83は、主制御装置80からのコマンドに基づき演出図柄制御装置82等を制御し、演出図柄表示装置6にて、保留図柄を表示する保留演出や、疑似図柄の変動表示を行った後に当否判定の結果や当り図柄等に応じた疑似図柄を停止表示させる図柄演出や、大当り遊技の進行状況を報知する大当り演出等の各種演出を行う。

[効果]

本実施形態によると、第1始動口11に遊技球が入賞することにより小当り遊技が発生すると確変移行遊技が実行される。また、第2始動口12に遊技球が入賞することにより小当り遊技が発生し、開放した第2大入賞口21内の確変移行権利口15に遊技球が入球すると、その後に確変移行遊技が実行される。

小当り遊技は大当り遊技に比較して発生する確率は高く、高確率遊技では大当り遊技の発生する確率は極めて高い。

これにより、高確率に移行する確率を確変移行遊技により調整することができる。即ち、普通入賞口25〜27に遊技球が入賞する入賞率を、ゲージ構成により調整設計できる効果を有する。

従って、本実施形態に記載の発明は、従来の始動口に遊技球を入賞させ、ひたすら大当り図柄が表示されるのを待つデジタル的遊技だけではなく、普通入賞口25〜27に遊技球を入賞させるアナログ的遊技を提供する効果を有する。

しかも、小当り遊技を発生させる遊技、高確率中に大当り遊技を発生させる遊技は、従来のデジタル的遊技なので、デジタル的遊技の有利な効果も損なわない。

本実施形態によると、第1始動口11に遊技球が入賞することにより小当り遊技が発生すると確変移行遊技が実行される。また、第2始動口12に遊技球が入賞することにより小当り遊技が発生し、開放した第2大入賞口21内の確変移行権利口15に遊技球が入球すると、その後に確変移行遊技が実行される。

小当り遊技は大当り遊技に比較して発生する確率は高く、高確率遊技では大当り遊技の発生する確率は極めて高い。

これにより、高確率に移行する確率を確変移行遊技により調整することができる。即ち、普通入賞口25〜27に遊技球が入賞する入賞率を、ゲージ構成により調整設計できる効果を有する。

従って、本実施形態に記載の発明は、従来の始動口に遊技球を入賞させ、ひたすら大当り図柄が表示されるのを待つデジタル的遊技だけではなく、普通入賞口25〜27に遊技球を入賞させるアナログ的遊技を提供する効果を有する。

しかも、小当り遊技を発生させる遊技、高確率中に大当り遊技を発生させる遊技は、従来のデジタル的遊技なので、デジタル的遊技の有利な効果も損なわない。

確変移行遊技では、所定時間内に普通入賞口25〜27に順次遊技球を入賞させないと高確率遊技に移行しない。これにより、遊技者の技量が問われる遊技を行うことが可能となる。普通入賞口25〜27に遊技球が入賞しないゲージ構成では高確率遊技を行うことができないので、入賞しない普通入賞口を有する遊技機の設計を防止する効果も発揮する。この効果は、普通入賞口25〜27の全てに遊技球が入賞しないと高確率遊技に移行しないので、一層顕著である。

また、本実施形態では、第1始動口11に遊技球が入賞することにより小当り遊技が発生すると無条件に確変移行遊技が実行されるが、第2始動口12遊技球が入賞することにより小当り遊技が発生しても無条件に確変移行遊技が実行されず、第2大入賞口21内の確変移行権利口15に遊技球が入球させる必要がある。短時間開放される第2大入賞口21内に遊技球を入賞させ、且つ確変移行権利口15に遊技球が入球させるのは遊技者の技量が要求される。

これにより、確変移行遊技の発生に、遊技者の技量が問われない遊技と問われる遊技を共に提供する効果も有する。

これにより、確変移行遊技の発生に、遊技者の技量が問われない遊技と問われる遊技を共に提供する効果も有する。

さらに、通常遊技中の大当り確率、小当り確率、高確率中の大当り確率を変更することにより、確変移行遊技を主とした遊技、又は確変移行遊技を従とした遊技を提供する効果も発揮する。遊技内容のバリエーションの豊富化を図ることが可能となる。

例えば、通常遊技中の大当りする確率を極めて低く、高確率中に大当りする確率を極めて高く設計すれば、小当り遊技を経た確変移行遊技が主となる遊技を提供することができる。

一方、通常遊技中の大当りする確率を比較的高く、高確率中に大当りする確率を極めて高く設計すれば、小当り遊技を経た確変移行遊技が従となる遊技を提供することができる。

さらに、通常遊技中の大当りする確率を比較的高く、高確率中に大当りする確率を比較的低く設計すれば、始動口11又は始動口12への入賞による大当り遊技と小当り遊技を経た確変移行遊技との役割が等しくなるような遊技を提供することもできる。

例えば、通常遊技中の大当りする確率を極めて低く、高確率中に大当りする確率を極めて高く設計すれば、小当り遊技を経た確変移行遊技が主となる遊技を提供することができる。

一方、通常遊技中の大当りする確率を比較的高く、高確率中に大当りする確率を極めて高く設計すれば、小当り遊技を経た確変移行遊技が従となる遊技を提供することができる。

さらに、通常遊技中の大当りする確率を比較的高く、高確率中に大当りする確率を比較的低く設計すれば、始動口11又は始動口12への入賞による大当り遊技と小当り遊技を経た確変移行遊技との役割が等しくなるような遊技を提供することもできる。

[第2実施形態]

次に、第2実施形態について説明する。

第2実施形態は、図12及び図13に示す処理の替りに、図14及び図15に示す処理を実行するものである。第2実施形態では、第1始動口11に入賞して小当りが発生すると第1実施形態に示した小当り遊技が実行され、その後、図14及び図15に示す時短移行判定処理が実行される。しかし、第2始動口12に入賞して小当りが発生すると第1実施形態に示した小当り遊技が実行され、大入賞口21内の確変移行権利口15を遊技球が通過すると無条件に高確率遊技に移行する。第1実施形態の確変移行判定処理は実行されない。また、時短移行判定処理は実行されない。

次に、第2実施形態について説明する。

第2実施形態は、図12及び図13に示す処理の替りに、図14及び図15に示す処理を実行するものである。第2実施形態では、第1始動口11に入賞して小当りが発生すると第1実施形態に示した小当り遊技が実行され、その後、図14及び図15に示す時短移行判定処理が実行される。しかし、第2始動口12に入賞して小当りが発生すると第1実施形態に示した小当り遊技が実行され、大入賞口21内の確変移行権利口15を遊技球が通過すると無条件に高確率遊技に移行する。第1実施形態の確変移行判定処理は実行されない。また、時短移行判定処理は実行されない。

図14に示す処理が実行されると、普通入賞口25〜27に各々制限時間内に遊技球が入賞したか否か判定され(S610〜S640)、全て肯定判定されると時短機能が発揮される。

このとき、演出図柄表示装置6の画面上には第1実施形態と同様の画像が図14に示す処理に従って表示される(図15)。

時短機能が発揮されると、所謂時短機能が発揮される。普通図柄作動ゲート22を通過することによる変動する普通図柄の変動時間が短縮され、普通図柄の当り確率も高く変更される。これにより、第2始動口12が開放する機会は高くなる。なお、普通図柄の当り確率を常時高く設定しておけば、時短機能が作動したときに高く変更する必要もない。

時短機能が発揮されると、特図の変動時間も短縮しても良い。これにより、第2始動口12に入賞する機会が多くなり、抽選する機会が多くなる。

この時短機能の終了は、時間、特図の変動回数又は大当り遊技の回数で決定しても良い。

このとき、演出図柄表示装置6の画面上には第1実施形態と同様の画像が図14に示す処理に従って表示される(図15)。

時短機能が発揮されると、所謂時短機能が発揮される。普通図柄作動ゲート22を通過することによる変動する普通図柄の変動時間が短縮され、普通図柄の当り確率も高く変更される。これにより、第2始動口12が開放する機会は高くなる。なお、普通図柄の当り確率を常時高く設定しておけば、時短機能が作動したときに高く変更する必要もない。

時短機能が発揮されると、特図の変動時間も短縮しても良い。これにより、第2始動口12に入賞する機会が多くなり、抽選する機会が多くなる。

この時短機能の終了は、時間、特図の変動回数又は大当り遊技の回数で決定しても良い。

[効果]

第2実施形態は、第1実施形態と同様の効果を奏する他、第1始動口11に入賞して小当りが発生することに起因して第2始動口12の時短機能を作動させることが可能となる。この時短機能が作動すれば、第2始動口への入賞に起因した大当り遊技が可能となる。大当り遊技の発生に伴って大当り遊技終了後に高確率に移行する構成であれば、第1始動口11の入賞に起因した大当り確率が高確率になる。第1始動口11及び第2始動口12の確率状態は同一だからである。

即ち、第1始動口11への入賞に起因して直接に高確率に移行する場合と、第1始動口11への入賞に起因して第2始動口12について時短機能を作動させることにより間接的に高確率に移行する場合、の変化に富んだ遊技を提供できる効果を有する。

第2実施形態は、第1実施形態と同様の効果を奏する他、第1始動口11に入賞して小当りが発生することに起因して第2始動口12の時短機能を作動させることが可能となる。この時短機能が作動すれば、第2始動口への入賞に起因した大当り遊技が可能となる。大当り遊技の発生に伴って大当り遊技終了後に高確率に移行する構成であれば、第1始動口11の入賞に起因した大当り確率が高確率になる。第1始動口11及び第2始動口12の確率状態は同一だからである。

即ち、第1始動口11への入賞に起因して直接に高確率に移行する場合と、第1始動口11への入賞に起因して第2始動口12について時短機能を作動させることにより間接的に高確率に移行する場合、の変化に富んだ遊技を提供できる効果を有する。

第2実施形態では、第2始動口12は開放しないと遊技球が入賞しない構成である。また、時短移行判定処理により条件をクリアすれば、第2始動口12が開放する機会は極めて高くなる。

従って、時短移行判定処理は、第2始動口を有効とする(始動口としての機能を発揮させる)処理とも言える。通常時には、第2始動口が開放することが殆どない確率又は殆ど入賞しない開放時間とし、時短機能が発揮されると開放する確率を高くする又は開放時間を長くすれば、通常時には有効でない始動口を時短移行判定処理により有効とする処理と言える。

変形例として、第2始動口12を開放しなくとも入賞可能な普通電動役物として構成し、通常時は入賞があれば賞球を払出すのみで始動口として機能させなく、時短移行判定処理による条件をクリアすれば時短機能と共に始動口としの機能も発揮させる構成でも良い。或いは、第2始動口12を普通入賞口として構成し、通常時は入賞があれば賞球を払出すのみで始動口として機能させなく、時短移行判定処理による条件をクリアすれば始動口としての機能を発揮させる構成でも良い。

従って、時短移行判定処理は、第2始動口を有効とする(始動口としての機能を発揮させる)処理とも言える。通常時には、第2始動口が開放することが殆どない確率又は殆ど入賞しない開放時間とし、時短機能が発揮されると開放する確率を高くする又は開放時間を長くすれば、通常時には有効でない始動口を時短移行判定処理により有効とする処理と言える。

変形例として、第2始動口12を開放しなくとも入賞可能な普通電動役物として構成し、通常時は入賞があれば賞球を払出すのみで始動口として機能させなく、時短移行判定処理による条件をクリアすれば時短機能と共に始動口としの機能も発揮させる構成でも良い。或いは、第2始動口12を普通入賞口として構成し、通常時は入賞があれば賞球を払出すのみで始動口として機能させなく、時短移行判定処理による条件をクリアすれば始動口としての機能を発揮させる構成でも良い。

[他の実施形態]

本実施形態では、普通入賞口25〜27の3つの普通入賞口としたが、複数以上の普通入賞口とすれば良い。また、普通入賞口だけに限定されなく、普通電動役物、第1種非電動役物、第2種非電動役物、通過口(ゲート)等を含んでも良い。

また、本実施形態では、普通入賞口25〜27を並べて配置したが、盤面上の配置位置は問わない。

本実施形態では、普通入賞口25〜27の3つの普通入賞口としたが、複数以上の普通入賞口とすれば良い。また、普通入賞口だけに限定されなく、普通電動役物、第1種非電動役物、第2種非電動役物、通過口(ゲート)等を含んでも良い。

また、本実施形態では、普通入賞口25〜27を並べて配置したが、盤面上の配置位置は問わない。

本実施形態では、図12又は第14図に示す移行判定処理は、3つの普通入賞口25〜27の全てに各々制限時間内に入賞しないと終了する構成ではあるが、これに限定されるものではない。

例えば、予め定められた制限時間内(例えば、10分)に全ての入賞口に入賞させる構成でも良い。このとき、順番に入賞させる構成でも良く、順番を問わない構成でも良い。また、順番は小当り図柄の種類による相違させても良い。

また、小当りが発生する確率が低い場合には、確変移行判定処理は1回で終了させるのではなく、複数回以上繰り返すことが可能な構成でも良い。複数回以上繰り返す構成では、複数の回数を繰り返すことにより全ての普通入賞口を指定する構成が考えられる。但し、小当りが発生する確率が高い場合には、回数は少ないほうが好適である。

例えば、予め定められた制限時間内(例えば、10分)に全ての入賞口に入賞させる構成でも良い。このとき、順番に入賞させる構成でも良く、順番を問わない構成でも良い。また、順番は小当り図柄の種類による相違させても良い。

また、小当りが発生する確率が低い場合には、確変移行判定処理は1回で終了させるのではなく、複数回以上繰り返すことが可能な構成でも良い。複数回以上繰り返す構成では、複数の回数を繰り返すことにより全ての普通入賞口を指定する構成が考えられる。但し、小当りが発生する確率が高い場合には、回数は少ないほうが好適である。

第1実施形態では、高確率移行判定処理は、小当りの発生を必要とする構成ではあるが、これに限定されるものではない。

例えば、通常遊技中の外れ変動回数が所定数に至ったとき、通常遊技中の発射個数が所定数に至ったとき等に、図12及び図13に示す処理を実行し、高確率に移行する構成でも良い。或いは、遊技開始直後から実行する構成でも良い。また、第1特図又は第2特図に対応する3つの疑似図柄が同じ奇数数字図柄で揃う特定大当りのときに、大当り遊技終了後に高確率移行判定処理を実行し、3つの疑似図柄が同じ偶数数字図柄で揃う大当りのときには、単に大当り遊技のみを実行する構成でも良い。

例えば、通常遊技中の外れ変動回数が所定数に至ったとき、通常遊技中の発射個数が所定数に至ったとき等に、図12及び図13に示す処理を実行し、高確率に移行する構成でも良い。或いは、遊技開始直後から実行する構成でも良い。また、第1特図又は第2特図に対応する3つの疑似図柄が同じ奇数数字図柄で揃う特定大当りのときに、大当り遊技終了後に高確率移行判定処理を実行し、3つの疑似図柄が同じ偶数数字図柄で揃う大当りのときには、単に大当り遊技のみを実行する構成でも良い。

第2実施形態では、時短移行判定処理は、第1始動口11への入賞による小当りの発生を必要とする構成ではあるが、これに限定されるものではない。

例えば、通常遊技中の外れ変動回数が所定数に至ったとき、通常遊技中の発射個数が所定数に至ったとき等に、図14及び図15に示す処理を実行し、時短遊技に移行する構成でも良い。或いは、遊技開始直後から実行する構成でも良い。また、第1特図に対応する3つの疑似図柄が同じ奇数数字図柄で揃う特定大当りのときに、大当り遊技終了後に時短移行判定処理を実行し、3つの疑似図柄が同じ偶数数字図柄で揃う大当りのときには、単に大当り遊技のみを実行する構成でも良い。

例えば、通常遊技中の外れ変動回数が所定数に至ったとき、通常遊技中の発射個数が所定数に至ったとき等に、図14及び図15に示す処理を実行し、時短遊技に移行する構成でも良い。或いは、遊技開始直後から実行する構成でも良い。また、第1特図に対応する3つの疑似図柄が同じ奇数数字図柄で揃う特定大当りのときに、大当り遊技終了後に時短移行判定処理を実行し、3つの疑似図柄が同じ偶数数字図柄で揃う大当りのときには、単に大当り遊技のみを実行する構成でも良い。

第1実施形態又は第2実施形態では、各普通入賞口25〜27に各々所定時間内に入賞させないと高確率遊技又は時短遊技に移行しないよう構成したが、

予め定められた時間内に各普通入賞口25〜27に入賞する入賞数の合計が所定数以上となる条件をクリアすれば、高確率遊技又は時短遊技に移行するよう構成しても良い。この構成でも、普通入賞口25〜27に入賞させる意義が生じる。

予め定められた時間内に各普通入賞口25〜27に入賞する入賞数の合計が所定数以上となる条件をクリアすれば、高確率遊技又は時短遊技に移行するよう構成しても良い。この構成でも、普通入賞口25〜27に入賞させる意義が生じる。

第1実施形態又は第2実施形態において、所定時間の経過又は所定回数に至るまで高確率移行判定処理又は時短移行判定処理を繰り返し実行する構成が可能ではあるが、この構成において所定時間の経過又は所定回数に至ったときに、強制的に高確率処理を実行又は時短機能を作動させても良い。

これにより、遊技者の技量が良くない場合でも、遊技者に有利な遊技を行うことが可能となる。遊技者の技量が良い場合には、早期に遊技者に有利な遊技を行うことが可能になる。

また、予め定められた遊技状態が生起すると遊技者に必ず有利な遊技を行うことが可能となる。

これにより、遊技者の技量が良くない場合でも、遊技者に有利な遊技を行うことが可能となる。遊技者の技量が良い場合には、早期に遊技者に有利な遊技を行うことが可能になる。

また、予め定められた遊技状態が生起すると遊技者に必ず有利な遊技を行うことが可能となる。

この所定時間の経過又は所定回数に至るまで高確率移行判定処理を繰り返す処理を示したのが図16である。所定時間の経過又は所定回数に至るまで時短移行判定処理を繰り返す処理も同様である。

図16に示すフローチャートでは、図12と同じステップ番号は第1実施形態と同じ処理を行う。

図16に示す処理では、ステップS510〜S530で否定判定されれば、トライ回数nをインクリメントし(S531)、このインクリメントされたトライ回数nが所定回数Nに至るまで高確率移行判定処理が繰り返される(S532)。インクリメントされたトライ回数nが所定回数Nに至ればトライ回数nは零クリアされた後、高確率に移行する処理が強制的に実行される(S532、S533、S540)。トライ回数nは、初期設定時にも零クリアされる。

図16に示すフローチャートでは、図12と同じステップ番号は第1実施形態と同じ処理を行う。

図16に示す処理では、ステップS510〜S530で否定判定されれば、トライ回数nをインクリメントし(S531)、このインクリメントされたトライ回数nが所定回数Nに至るまで高確率移行判定処理が繰り返される(S532)。インクリメントされたトライ回数nが所定回数Nに至ればトライ回数nは零クリアされた後、高確率に移行する処理が強制的に実行される(S532、S533、S540)。トライ回数nは、初期設定時にも零クリアされる。

なお、所定時間の経過に至るまで繰り返す場合は、トライ時間tが所定時間Tに至るか否か判定するようステップS531〜S533の処理を変更すれば良い。トライ時間tは、高確率移行判定処理に移行する直前に零クリアされ、高確率移行判定処理を開始してから測定される経過時間である。

演出図柄表示装置6の画面上には、トライ回数n又はトライ時間tを、所定回数N又は所定時間Tと共に表示するのが好適である。

演出図柄表示装置6の画面上には、トライ回数n又はトライ時間tを、所定回数N又は所定時間Tと共に表示するのが好適である。

前述した本実施形態では、普通入賞口25〜27の上方に各々2本の遊技釘が植設され、その上に複数の遊技釘が植設されている。

2本の遊技釘の芯間隔は11mm以上且つ13mm以下であるが、発射ハンドル64を操作して図2に示す盤面左打ちを行った場合のベースは約80%設計された釘間隔に植設されている。

これにより、普通入賞口25〜27を狙って遊技球を発射した場合、普通入賞口25〜27の賞球数が1個であれば、

賞球数(1個)/1秒間における発射数(1.6個)×T=ベース(0.8)から、略0.78秒で入賞させることができる。

従って、画面上に入賞を表示指示される普通入賞口25〜27に入賞させることに無駄球、無駄時間を極力少なくして高確率遊技等に移行可能となる。

普通入賞口25〜27の賞球数、普通入賞口25〜27を狙って遊技球を発射した場合のベースは、前記実施形態に限定されるものではないが、無駄球、無駄時間を極力少なくするためには、賞球数は1〜5個以内、ベースは50%〜99%以下が好適である。

2本の遊技釘の芯間隔は11mm以上且つ13mm以下であるが、発射ハンドル64を操作して図2に示す盤面左打ちを行った場合のベースは約80%設計された釘間隔に植設されている。

これにより、普通入賞口25〜27を狙って遊技球を発射した場合、普通入賞口25〜27の賞球数が1個であれば、

賞球数(1個)/1秒間における発射数(1.6個)×T=ベース(0.8)から、略0.78秒で入賞させることができる。

従って、画面上に入賞を表示指示される普通入賞口25〜27に入賞させることに無駄球、無駄時間を極力少なくして高確率遊技等に移行可能となる。

普通入賞口25〜27の賞球数、普通入賞口25〜27を狙って遊技球を発射した場合のベースは、前記実施形態に限定されるものではないが、無駄球、無駄時間を極力少なくするためには、賞球数は1〜5個以内、ベースは50%〜99%以下が好適である。

この賞球数及びベースの設定は、単位時間当たりの発射球数との関係から、遊技者が普通入賞口に遊技球を入賞させるために多くの時間又は発射球数を必要とせず、且つ、通常遊技中に当該普通入賞口を狙って遊技球を発射しても持ち球数を増加させないことを目的として定められる。

本実施形態でベースを80%とするのは、釘間隔が同一でも台の傾きや気候の条件によりバラつきが生じるので、余裕を見ている。例えば、ベース100%とすれば、台や気候によっては、ベースが100%を超え、普通入賞口を狙って遊技球を発射すれば、持ち球数が増加する虞がある。

尚、賞球数を10個とすれば、10/1.6×T=0.8 から T≒7.8秒 となる。これは、平均値なので、遊技者が普通入賞口に遊技球を入賞させるためには10秒以上かかることが多々有り、無駄球、無駄時間を使用し遊技者が焦せることになる。賞球数を15個とすれば、その弊害がさらに増す。

本実施形態でベースを80%とするのは、釘間隔が同一でも台の傾きや気候の条件によりバラつきが生じるので、余裕を見ている。例えば、ベース100%とすれば、台や気候によっては、ベースが100%を超え、普通入賞口を狙って遊技球を発射すれば、持ち球数が増加する虞がある。

尚、賞球数を10個とすれば、10/1.6×T=0.8 から T≒7.8秒 となる。これは、平均値なので、遊技者が普通入賞口に遊技球を入賞させるためには10秒以上かかることが多々有り、無駄球、無駄時間を使用し遊技者が焦せることになる。賞球数を15個とすれば、その弊害がさらに増す。

普通入賞口25〜27に入賞させることが高確率等の遊技者に有利な遊技に移行する条件なので、普通入賞口25〜27に入賞困難な釘調整(設定、設計)はできず、大当りが発生しなくとも、一定のベースを確保することができ遊技者の利益を保護する効果を有する。本実施形態では、全ての普通入賞口25〜27を入賞可能とする必要があるので、遊技者の利益を保護する効果が顕著である。一定のベースを確保することに実効を有する。

普通入賞口25〜27の賞球数を少なくし、普通入賞口25〜27を狙って遊技球を発射した状態のベースを高く設定しているので、早く遊技者に有利な遊技に移行することが可能である。これにより、無駄球、無駄時間を少なくできる効果を有する。その一方で、ベースは約80%に設定しているので、普通入賞口25〜27を狙って遊技球を発射しても、遊技者の持ち球数を増加させることはできない。

また、普通入賞口25〜27への入賞を容易とするが、画面上に入賞の指示が表示されるまでは、高確率移行判定処理等は実行されない。これにより、盤面上を流下する遊技球が偶然に普通入賞口25〜27に入賞しても高確率遊技等は実行されない。

普通入賞口25〜27の賞球数を少なくし、普通入賞口25〜27を狙って遊技球を発射した状態のベースを高く設定しているので、早く遊技者に有利な遊技に移行することが可能である。これにより、無駄球、無駄時間を少なくできる効果を有する。その一方で、ベースは約80%に設定しているので、普通入賞口25〜27を狙って遊技球を発射しても、遊技者の持ち球数を増加させることはできない。

また、普通入賞口25〜27への入賞を容易とするが、画面上に入賞の指示が表示されるまでは、高確率移行判定処理等は実行されない。これにより、盤面上を流下する遊技球が偶然に普通入賞口25〜27に入賞しても高確率遊技等は実行されない。

[特許請求の範囲との対応]

上記実施形態の説明で用いた用語と、特許請求の範囲の記載に用いた用語との対応を示す。

図12に示す処理及び図13に示す画像が、予め定められた遊技状態が生起すると複数の入球口のいずれかの入球口と関連した表示又は指示を行う表示指示手段、表示指示手段による表示又は指示と関連する入球口に入球することに起因して当選する確率を高くする確率上昇手段、に対応する。

具体的には、第1始動口11又は第2始動口12への入賞に起因して発生する小当りが予め定められた遊技状態、図13(a)、(b)及び(d)が表示指示手段、S500〜S540の処理が確率上昇手段、に対応する。

上記実施形態の説明で用いた用語と、特許請求の範囲の記載に用いた用語との対応を示す。

図12に示す処理及び図13に示す画像が、予め定められた遊技状態が生起すると複数の入球口のいずれかの入球口と関連した表示又は指示を行う表示指示手段、表示指示手段による表示又は指示と関連する入球口に入球することに起因して当選する確率を高くする確率上昇手段、に対応する。

具体的には、第1始動口11又は第2始動口12への入賞に起因して発生する小当りが予め定められた遊技状態、図13(a)、(b)及び(d)が表示指示手段、S500〜S540の処理が確率上昇手段、に対応する。

1…遊技盤、2a…外レール、2b…内レール、3…遊技領域、5…センターケース、6…演出図柄表示装置、7…普通図柄表示装置、8…普図保留数表示装置、9…第1特図表示装置、10…第2特図表示装置、11…第1始動口、11a…第1始動口SW、12…第2始動口、12a…第2始動口SW、12b…普電役物ソレノイド、13…確変移行権利装置、14…シャッター、14a…シャッターソレノイド、15…確変移行権利口、15a…確変移行権利口SW、20…第1大入賞口、20a…第1カウントSW、20b…第1大入賞口ソレノイド、21…第2大入賞口、21a…第2カウントSW、21b…第2大入賞口ソレノイド、22…普通図柄作動ゲート、22a…普通図柄作動SW、23…第1特図保留数表示装置、24…第2特図保留数表示装置、25a…左一般入賞口SW、26a…中一般入賞口SW、27a…右一般入賞口SW、30…払出モータ、31…払出SW、32…満杯SW、33…球切れSW、34…CRユニット端子板、38…タッチSW、39…発射停止SW、40…発射モータ、45…ガラス枠閉鎖SW、46…内枠閉鎖SW、49…シリンダ錠、50…パチンコ機、51…外枠、52…前枠、53…ヒンジ、55…上皿、56…CRユニット、57…球貸ボタン、58…精算ボタン、59…精算表示装置、61…板ガラス、63…下皿、64…発射ハンドル、65…枠側装飾ランプ、66…スピーカ、67…遊技SW、70…内枠、71…球タンク、72…タンクレール、73…払出ユニット、78…外部接続端子板、80…主制御装置、81…払出制御装置、82…演出図柄制御装置、83…サブ統合制御装置、84…発射制御装置、85…電源基板、90…図柄表示装置中継端子板。

Claims (4)

- 盤面上に複数の入球口と始動口とを備え、

該始動口に入球するタイミングに起因して当選すると電動役物を開放する当り遊技を行う弾球遊技機において、

予め定められた遊技状態が生起すると前記複数の入球口のいずれかの入球口と関連した表示又は指示を行う表示指示手段と、

該表示指示手段による表示又は指示と関連する前記入球口に入球することに起因して前記当選する確率を高くする確率上昇手段と、

とを備えたことを特徴とする弾球遊技機。 - 請求項1に記載の弾球遊技機において、

前記表示指示手段の表示又は指示と関連する入球口が2以上であることを特徴とする弾球遊技機。 - 前記予め定められた遊技状態とは前記当り遊技の内の小当り遊技であり、

前記確率上昇手段により高くする確率は前記当り遊技の内の大当り遊技の当選確率を少なくとも含む、

ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の弾球遊技機。 - 前記予め定められた遊技状態とは前記当り遊技の内の特定の大当り遊技であり、

前記確率上昇手段により高くする確率は大当り遊技の当選確率を少なくとも含む、ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の弾球遊技機。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017013897A JP2018121693A (ja) | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 弾球遊技機 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017013897A JP2018121693A (ja) | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 弾球遊技機 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018121693A true JP2018121693A (ja) | 2018-08-09 |

| JP2018121693A5 JP2018121693A5 (ja) | 2020-03-19 |

Family

ID=63110252

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017013897A Withdrawn JP2018121693A (ja) | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 弾球遊技機 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2018121693A (ja) |

-

2017

- 2017-01-30 JP JP2017013897A patent/JP2018121693A/ja not_active Withdrawn

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP2018121692A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP5556121B2 (ja) | 遊技機 | |

| JP2014113372A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP6349517B2 (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2019205687A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2009000432A (ja) | 遊技機、プログラムおよび記憶媒体 | |

| JP2015016302A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2016195673A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP6263698B2 (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2014104187A (ja) | 遊技機 | |

| JP2018117828A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2018117831A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2018117829A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2018117830A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2018121696A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2019150081A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2014117575A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2018068346A (ja) | 遊技機 | |

| JP2018121693A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2018121694A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2018121695A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2016198427A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2019208654A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP2019150337A (ja) | 弾球遊技機 | |

| JP7146256B2 (ja) | 弾球遊技機 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20200114 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200204 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210119 |

|

| A761 | Written withdrawal of application |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A761 Effective date: 20210208 |