JP2007103669A - 短パルス光源 - Google Patents

短パルス光源 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2007103669A JP2007103669A JP2005291468A JP2005291468A JP2007103669A JP 2007103669 A JP2007103669 A JP 2007103669A JP 2005291468 A JP2005291468 A JP 2005291468A JP 2005291468 A JP2005291468 A JP 2005291468A JP 2007103669 A JP2007103669 A JP 2007103669A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- region

- semiconductor laser

- optical pulse

- light source

- short pulse

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Withdrawn

Links

Images

Landscapes

- Semiconductor Lasers (AREA)

Abstract

【課題】 安定して高出力な超高速パルス光を発生させることができる半導体レーザによる短パルス光源を実現する。

【解決手段】 第1および第2の半導体レーザ共振器端面で構成されたファブリ・ペロー型の半導体レーザ共振器内に、1つの利得領域と、2以上の光パルス形成領域が半導体レーザ共振器の光波伝搬軸上に直列に配置され、2以上の光パルス形成領域のそれぞれは、半導体レーザ共振器の光波伝搬軸上に、第1の活性領域、可飽和吸収領域、第2の活性領域の順に配置され、かつ可飽和吸収領域が光パルス形成領域の中央に配置され、衝突パルスモード同期によって短パルス光を生成する構成であり、利得領域は、1つの光パルス形成領域の長さの正数倍とする。

【選択図】 図1

【解決手段】 第1および第2の半導体レーザ共振器端面で構成されたファブリ・ペロー型の半導体レーザ共振器内に、1つの利得領域と、2以上の光パルス形成領域が半導体レーザ共振器の光波伝搬軸上に直列に配置され、2以上の光パルス形成領域のそれぞれは、半導体レーザ共振器の光波伝搬軸上に、第1の活性領域、可飽和吸収領域、第2の活性領域の順に配置され、かつ可飽和吸収領域が光パルス形成領域の中央に配置され、衝突パルスモード同期によって短パルス光を生成する構成であり、利得領域は、1つの光パルス形成領域の長さの正数倍とする。

【選択図】 図1

Description

本発明は、超高速な短パルス光を発生する半導体レーザによる短パルス光源に関する。

半導体レーザによる超高速な短パルス光源として、パルス光を生成する可飽和吸収領域をモノリシックに集積した受動モード同期半導体レーザがある。この半導体レーザは、活性領域で発生した光がレーザ共振器内を周回する際に、可飽和吸収領域の非線形吸収特性により急峻なパルスとして成長し、短パルス光が得られる。

図6は、従来の受動モード同期半導体レーザの構成例を示す(非特許文献1)。図において、受動モード同期半導体レーザは、レーザ共振器端面61に接した可飽和吸収領域63、光導波路領域64、他方のレーザ共振器端面62に接した活性領域65で構成される。可飽和吸収領域63と光導波路領域64との間、光導波路領域64と活性領域65との間には、それぞれ電極分離溝66,67が設けられる。活性領域65に直流電流、可飽和吸収領域63に逆バイアス電圧を印加することにより、活性層68でモード同期によるパルス光を発生させることができる。

図7は、従来の受動モード同期半導体レーザの他の構成例を示す(特許文献1)。ここに示す半導体レーザは、衝突パルスモード同期(Colliding-pulse mode-locked 、以下「CPM」という)半導体レーザと呼ばれる。CPM半導体レーザは、レーザ共振器の中央に可飽和吸収領域71を設け、その両側に活性領域72,73を配置した構成である。このような構造により、レーザ共振器内を逆方向に周回する2つのパルス光が同時に可飽和吸収領域71に到達し、効率的に短パルス光を発生させることが可能となる。なお、一般的には、先に示した従来の受動モード同期半導体レーザの構成例(非特許文献1)と同様に、可飽和吸収領域71と活性領域72,73との間には、それぞれ電極分離溝が設けられる(図7に図示せず)。

CPM半導体レーザから発生されるパルス光の繰り返し周期は次のように求められる。図7において、レーザ共振器長(素子長)をL、導波路の実効屈折率をnとする。レーザ共振器内には2つのパルス光が存在するため、パルス光の時間間隔はレーザ共振器の周回時間τの1/2となる。したがって、パルス光の繰り返し周期Tは、

T=1/(τ/2)=c/nL (cは光速) …(1)

と与えられる。非特許文献2のCPM半導体レーザは、レーザ共振器長L= 250μmとすることにより、繰り返し周期T= 350GHzのパルス光を得ている。

特開昭60−186079号公報

P.A.Morton 他、"Monolithic hybrid mode-locked 1.3 μm semiconductor lasers", Applied Physics Letters, Volume 56, Issue 2, pp.111-113, January 1990

Y.K.Chen 他、"Subpicosecond monolitic colliding-pulse mode-locked multiple quantum well lasers", Applied Physics Letters, Volume 58, Issue 12, pp.1253-1255, March 1991

T=1/(τ/2)=c/nL (cは光速) …(1)

と与えられる。非特許文献2のCPM半導体レーザは、レーザ共振器長L= 250μmとすることにより、繰り返し周期T= 350GHzのパルス光を得ている。

繰り返し周期がサブテラヘルツを超えるような例えばテラヘルツ級の超高速パルス光を得るためには、式(1) から分かるように、レーザ共振器長Lを短くする必要がある。例えば、繰り返し周期T=1THzのパルス光を発生させるには、導波路の実効屈折率n=3.5 とすると、レーザ共振器長をL=86μmとしなければならない。図7において、可飽和吸収領域71の長さを非特許文献2と同じ50μmと仮定すると、活性領域72,73の長さは合計で36μmしかとることができない。そのために十分な利得が得られず、高出力のパルス光を安定して発生させることが困難であった。

本発明は、安定して高出力な超高速パルス光を発生させることができる半導体レーザによる短パルス光源を提供することを目的とする。

本発明の短パルス光源は、第1および第2の半導体レーザ共振器端面で構成されたファブリ・ペロー型の半導体レーザ共振器内に、1つの利得領域と、2以上の光パルス形成領域が半導体レーザ共振器の光波伝搬軸上に直列に配置され、2以上の光パルス形成領域のそれぞれは、半導体レーザ共振器の光波伝搬軸上に、第1の活性領域、可飽和吸収領域、第2の活性領域の順に配置され、かつ可飽和吸収領域が光パルス形成領域の中央に配置され、衝突パルスモード同期によって短パルス光を生成する構成であり、利得領域は、1つの光パルス形成領域の長さの正数倍とする。

ここで、2以上の光パルス形成領域は、利得領域の両側に配置された構成としてもよい。このとき、利得領域の両側に配置される光パルス形成領域は、それぞれ少なくとも1つあり、かつ同数としてもよい。また、利得領域の両側に配置される光パルス形成領域は、それぞれ少なくとも1つあり、かつ異なる数としてもよい。

また、2以上の光パルス形成領域は、利得領域の片側に配置された構成としてもよい。

本発明は、2以上の光パルス形成領域と、光パルス形成領域の長さの正数倍の利得領域をモノリシックに集積化した構成であるので、効率よく短パルス光を発生させ、安定かつ高出力の超高速パルス光を生成することができる。

(第1の実施形態)

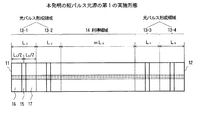

図1は、本発明の短パルス光源の第1の実施形態を示す。

図において、本実施形態の短パルス光源は、化合物半導体を材料とする半導体レーザであり、第1の共振器端面11と第2の共振器端面12とにより、ファブリ・ペロー型の半導体レーザ共振器を構成している。各共振器端面は、通常の半導体レーザと同様に劈開により形成してもよいし、半導体プロセスのエッチングにより得られる「エッチドミラー」であってもよい。さらには、これらの端面に誘電体多層膜を蒸着したものであってもよい。

図1は、本発明の短パルス光源の第1の実施形態を示す。

図において、本実施形態の短パルス光源は、化合物半導体を材料とする半導体レーザであり、第1の共振器端面11と第2の共振器端面12とにより、ファブリ・ペロー型の半導体レーザ共振器を構成している。各共振器端面は、通常の半導体レーザと同様に劈開により形成してもよいし、半導体プロセスのエッチングにより得られる「エッチドミラー」であってもよい。さらには、これらの端面に誘電体多層膜を蒸着したものであってもよい。

本実施形態における半導体レーザ共振器は、第1の共振器端面11から第2の共振器端面12へ向けて、順に2つの光パルス形成領域13−1,13−2、利得領域14、2つの光パルス形成領域13−3,13−4の各領域が配置された構成になっている。

各光パルス形成領域は、その中央に可飽和吸収領域15を設け、その両側に活性領域16,17を配置した構成であり、図7に示すCPM半導体レーザの構成と同じになっている。利得領域14の長さは、各光パルス形成領域13の長さの正数倍とする。図1では、1つの光パルス形成領域13の長さをL0 、利得領域14の長さをmL0 と表している(mは正数)。

なお、利得領域14と、各光パルス形成領域13を構成する活性領域16,17は、半導体レーザ共振器を導波する光に対して増幅可能な領域であり、機能的にも物理構成としても同様のものであるが、説明を容易にするために異なる名称を用いている。したがって、隣接する光パルス形成領域13の活性領域16,17については、電気的に分離する必要はない。同様に、隣接する利得領域14と光パルス形成領域13の活性領域16,17についても、電気的に分離する必要はない(図1では点線で表示)。

一方、光パルス形成領域13を構成する活性領域16,17と可飽和吸収領域15は、通常のCPM半導体レーザと同様に電気的に分離する必要がある。そのために、これらの領域との間に電極分離溝を配置してもよい(図1では実線で表示)。

本実施形態の利得領域14と、各光パルス形成領域13を構成する活性領域16,17に、レーザ発振閾値を超える直流電流を印加し、かつ可飽和吸収領域15に逆バイアス電圧を印加することにより、半導体レーザは受動モード同期により短パルス光を発生する。発生する短パルス光の特性について、図2を参照して説明する。

図2は、第1の実施形態における半導体レーザ共振器内のパルス光の動作を示す。光パルス形成領域13−1,13−2,13−3,13−4では、CPM半導体レーザを直列に接続した高調波CPM半導体レーザと同様の動作になる。すなわち、各光パルス形成領域では、それぞれ2個のパルス光が周回しており、4つの光パルス形成領域では合計8個のパルス光が周回し、可飽和吸収領域15で逆方向に周回するパルス光が衝突する。この衝突により、効率的に短パルス光を生成することができる。本発明の短パルス光源から発生するパルス光の繰り返し周期Tは、基本的なCPM半導体レーザと同様に式(1) で与えられ、

T=c/nL0 …(2)

となる。

T=c/nL0 …(2)

となる。

一方、利得領域14内では、2m個の光パルスが周回しており(図2の例ではm=3)、増幅作用によりパルス光のパワーが増幅される。繰り返し周期の高速化を図ると、各光パルス形成領域13の活性領域が短くなるが、利得領域14の長さを決める定数mは、パルス光の繰り返し周期と無関係に設定できる値であるので、mを大きくすることにより(利得領域14を長くすることにより)十分な利得が得られ、高出力のパルス光を安定して発生させることができる。

(第2の実施形態)

図3は、本発明の短パルス光源の第2の実施形態を示す。

本実施形態における半導体レーザ共振器は、第1の共振器端面11から第2の共振器端面12へ向けて、順に1つの光パルス形成領域13−1、利得領域14、1つの光パルス形成領域13−2の各領域が配置された構成になっている。このように、利得領域14の両側に、それぞれ少なくとも1つの光パルス形成領域13があれば、本発明の短パルス光源として十分に機能する。

図3は、本発明の短パルス光源の第2の実施形態を示す。

本実施形態における半導体レーザ共振器は、第1の共振器端面11から第2の共振器端面12へ向けて、順に1つの光パルス形成領域13−1、利得領域14、1つの光パルス形成領域13−2の各領域が配置された構成になっている。このように、利得領域14の両側に、それぞれ少なくとも1つの光パルス形成領域13があれば、本発明の短パルス光源として十分に機能する。

(第3の実施形態)

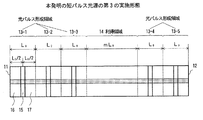

図4は、本発明の短パルス光源の第3の実施形態を示す。

本実施形態における半導体レーザ共振器は、第1の共振器端面11から第2の共振器端面12へ向けて、順に3つの光パルス形成領域13−1,13−2,13−3、利得領域14、2つの光パルス形成領域13−4,13−5の各領域が配置された構成になっている。このように、利得領域14の両側に配置される光パルス形成領域13は、必ずしも同数である必要はない。

図4は、本発明の短パルス光源の第3の実施形態を示す。

本実施形態における半導体レーザ共振器は、第1の共振器端面11から第2の共振器端面12へ向けて、順に3つの光パルス形成領域13−1,13−2,13−3、利得領域14、2つの光パルス形成領域13−4,13−5の各領域が配置された構成になっている。このように、利得領域14の両側に配置される光パルス形成領域13は、必ずしも同数である必要はない。

(第4の実施形態)

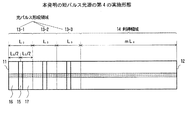

図5は、本発明の短パルス光源の第4の実施形態を示す。

本実施形態における半導体レーザ共振器は、第1の共振器端面11から第2の共振器端面12へ向けて、順に3つの光パルス形成領域13−1,13−2,13−3、利得領域14の各領域が配置された構成になっている。このように、利得領域14の片側のみに光パルス形成領域13を配置する構成としてもよい。

図5は、本発明の短パルス光源の第4の実施形態を示す。

本実施形態における半導体レーザ共振器は、第1の共振器端面11から第2の共振器端面12へ向けて、順に3つの光パルス形成領域13−1,13−2,13−3、利得領域14の各領域が配置された構成になっている。このように、利得領域14の片側のみに光パルス形成領域13を配置する構成としてもよい。

なお、以上図示した実施形態の構成は例であり、特に光パルス形成領域13が2以上あればその数には限定されない。ただし、光パルス形成領域13の数を増やすことにより効率的な短パルス化に寄与するが、総素子長が長くなるため、1枚のウェハから得られる半導体レーザ数が減少する。また、利得領域14を長くすることにより、より高出力のパルス光を発生させることができるが、同様に1枚のウェハから得られる半導体レーザ数が減少する。素子構成の設計は、望まれるパルス光のスペック(パルス幅、繰り返し周期、出力等)と価格との兼ね合いで決定される。

11,12 共振器端面

13 光パルス形成領域

14 利得領域

15 可飽和吸収領域

16,17 活性領域 61,62 レーザ共振器端面

63 可飽和吸収領域

64 光導波路領域

66,67 電極分離溝

68 活性領域

71 可飽和吸収領域

72,73 活性領域

13 光パルス形成領域

14 利得領域

15 可飽和吸収領域

16,17 活性領域 61,62 レーザ共振器端面

63 可飽和吸収領域

64 光導波路領域

66,67 電極分離溝

68 活性領域

71 可飽和吸収領域

72,73 活性領域

Claims (5)

- 第1および第2の半導体レーザ共振器端面で構成されたファブリ・ペロー型の半導体レーザ共振器内に、1つの利得領域と、2以上の光パルス形成領域が半導体レーザ共振器の光波伝搬軸上に直列に配置され、

前記2以上の光パルス形成領域のそれぞれは、前記半導体レーザ共振器の光波伝搬軸上に、第1の活性領域、可飽和吸収領域、第2の活性領域の順に配置され、かつ可飽和吸収領域が光パルス形成領域の中央に配置され、衝突パルスモード同期によって短パルス光を生成する構成であり、

前記利得領域は、前記1つの光パルス形成領域の長さの正数倍である

ことを特徴とする短パルス光源。 - 請求項1に記載の短パルス光源において、

前記2以上の光パルス形成領域は、前記利得領域の両側に配置された構成である

ことを特徴とする短パルス光源。 - 請求項2に記載の短パルス光源において、

前記利得領域の両側に配置される前記光パルス形成領域は、それぞれ少なくとも1つあり、かつ同数である

ことを特徴とする短パルス光源。 - 請求項2に記載の短パルス光源において、

前記利得領域の両側に配置される前記光パルス形成領域は、それぞれ少なくとも1つあり、かつ異なる数である

ことを特徴とする短パルス光源。 - 請求項1に記載の短パルス光源において、

前記2以上の光パルス形成領域は、前記利得領域の片側に配置された構成である

ことを特徴とする短パルス光源。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005291468A JP2007103669A (ja) | 2005-10-04 | 2005-10-04 | 短パルス光源 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005291468A JP2007103669A (ja) | 2005-10-04 | 2005-10-04 | 短パルス光源 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2007103669A true JP2007103669A (ja) | 2007-04-19 |

Family

ID=38030309

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005291468A Withdrawn JP2007103669A (ja) | 2005-10-04 | 2005-10-04 | 短パルス光源 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2007103669A (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011018784A (ja) * | 2009-07-09 | 2011-01-27 | Sony Corp | 半導体レーザ素子及びその駆動方法、並びに、半導体レーザ装置 |

-

2005

- 2005-10-04 JP JP2005291468A patent/JP2007103669A/ja not_active Withdrawn

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011018784A (ja) * | 2009-07-09 | 2011-01-27 | Sony Corp | 半導体レーザ素子及びその駆動方法、並びに、半導体レーザ装置 |

| US8989228B2 (en) | 2009-07-09 | 2015-03-24 | Sony Corporation | Laser diode device, method of driving the same, and laser diode apparatus |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6853658B1 (en) | Optical logical circuits based on lasing semiconductor optical amplifiers | |

| JP6716142B2 (ja) | 面発光レーザ | |

| Lai et al. | Multiple pulse operation of a femtosecond Ti: sapphire laser | |

| Fischer et al. | High single-mode power observed from a coupled-resonator vertical-cavity laser diode | |

| US20090116516A1 (en) | Mode-locked solid-state laser apparatus | |

| JP6662790B2 (ja) | 光増幅器 | |

| CN105449515B (zh) | 一种半导体超短脉冲高重频激光器 | |

| JP2007103669A (ja) | 短パルス光源 | |

| Tushar et al. | Modeling and analysis of Z folded solid state laser cavity with two curved mirrors | |

| JP2823094B2 (ja) | 短パルス光源装置および短パルス光の発生法 | |

| Oudar et al. | Demonstration of optical bistability with intensity‐coupled high gain lasers | |

| JPH07307512A (ja) | 光駆動超高速強制モード同期レーザ装置 | |

| Meinecke et al. | Increasing stability by two-state lasing in quantum-dot lasers with optical injection | |

| EP3327880B1 (en) | Excimer laser system with annular chamber structure | |

| Lin et al. | Short pulse generation by electrical gain switching of vertical cavity surface emitting laser | |

| Hassan et al. | 4 W Single-Mode Operation of Surface Grating VCSELs | |

| Nielsen et al. | Investigation of unidirectionality in an asymmetric ring mode locked laser with two saturable absorbers | |

| JPH06169124A (ja) | 短光パルス発生装置 | |

| Xia et al. | External-cavity mode-locked quantum-dot lasers for low repetition rate, sub-picosecond pulse generation | |

| Zeng et al. | Hybrid Integration of Hook-shaped Traveling-wave Semiconductor Optical Amplifier and Taiji Ring Resonator for Unidirectional Lasing | |

| Nikkinen et al. | Microchip laser Q‐switched with GaInNAs/GaAs SESAM emitting 204 ps pulses at 1342 nm | |

| JP2019046880A (ja) | 面発光レーザ | |

| JP2555951B2 (ja) | 半導体レーザ | |

| Davenport et al. | A hybrid silicon/InP integrated feedback stabilized mode-locked laser | |

| JP2500604B2 (ja) | 超高速光オシレ―タ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20090106 |