-

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

-

Gebiet der Erfindung

-

Die vorliegende Erfindung betrifft

die Gebiete der Retinoid-Rezeptor-Biologie und Therapien von Säugetierkrankheiten.

Die vorliegende Erfindung stellt insbesondere Zusammensetzungen

und die Verwendung dieser Zusammensetzungen bei der Herstellung

eines Medikaments zur Verwendung bei der Behandlung eines Tiers,

vorzugsweise eines Menschen, bereit, der an Krebs, einem Hautleiden,

rheumatischer Arthritis oder einer prämalignen Läsion leidet oder dazu prädisponiert

ist, wobei bei der Behandlung dem Tier eine wirksame Menge einer

Zusammensetzung verabreicht wird, welche mindestens einen RAR-Antagonisten,

vorzugsweise einen RARα-Antagonisten,

und mindestens einen RXR-Agonisten

enthält.

-

Verwandte Technik

-

Retinoide

-

Eine Reihe von Studien hat belegt,

dass Retinoide (Derivate von Vitamin A) für normales Wachstum, Sehvermögen, Gewebe-Homöostasie,

Fortpflanzung und allgemeines Überleben

wesentlich sind (zwecks Überblick

und Verweise siehe Sporn et al., The Retinoids, Band 1 und 2, Sporn

et al., Hrsg. Academic Press, Orlando, Florida (1984)). So wurde

zum Beispiel gezeigt, dass Retinoide für die Erhaltung der Haut-Homöostasie

und Sperrfunktion in Säugetieren

von vitaler Bedeutung sind (Fisher, G. J., und Voorhees, J. J.,

FASEB J. 10: 1002–1013

(1996)). Retinoide sind anscheinend auch während der Embryogenese von

entscheidender Bedeutung, da die Nachkommen von Muttertieren mit

Vitamin-A-Mangel (VAD) eine Reihe von Entwicklungsstörungen aufweisen

(Wilson, J. G., et al., Am. J. Anat. 92: 189–217 (1953); Morriss-Kay, G.

M. und Sokolova, N., FASEB J. 10: 961–968 (1996)). Mit Ausnahme

der Auswirkungen auf das Sehvermögen

(Wald, G., et al., Science 162: 230–239 (1968)) und die Spermatogenese

bei Säugetieren

(van Pelt, H. M. M. und De Rooij, D. G., Endocrinology 128: 697–704 (1991)),

können

die meisten Auswirkungen, die durch VAD bei Tieren und deren Föten hervorgerufen

werden, durch die Verabreichung von Retinolsäure (RA) vermieden und/oder

umgekehrt werden (Wilson, J. G., et al., Am. J. Anat. 92: 189–217 (1953);

Thompson et al., Proc. Royal Soc. 159: 510–535 (1964); Morriss-Kay, G.

M. und Sokolova, N., FASEB J. 10: 961–968 (1996)). Die dramatischen

teratogenen Auswirkungen maternaler RA-Verabreichung bei Säugetierembryonen

(Shenefelt, R. E., Teratology 5, 103–108 (1972); Kessel, M., Development

115; 487–501

(1992); Creech Kraft, J., in Retinoids in Normal Development and

Teratogenesis, G. M. Morriss-Kay, Hrsg. Oxford University Press,

Oxford, UK, Seiten 267–280 (1992))

und die spürbaren

Auswirkungen lokaler Verabreichung von Retinoiden auf die embryonale

Entwicklung von Wirbeltieren und die Regeneration von Gliedmaßen bei

Amphibien (Mohanty-Hejmadi et al., Nature 355: 352–353 (1992);

Tabin, C. J., Cell 66: 199– 217

(1991), haben zu der Auffassung beigetragen, dass RA eine entscheidende

Rolle bei der Morphogenese und Organogenese spielen könnte.

-

Retinoid-Rezeptoren

-

Abgesehen von den molekularen Mechanismen,

die beim Sehen (Wald, G. et al., Science 162: 230–239 (1968))

involviert sind, sind die molekularen Mechanismen, die den sehr

unterschiedlichen Auswirkungen von Retinoiden zugrunde liegen, bis

vor kurzem unklar geblieben. Die Entdeckung von nuklearen Rezeptoren

für RA

(Petkavich et al., Nature 330: 444–450 (1987); Giguère et

al., Nature 330: 624–629

(1987)) hat das Verständnis

dafür,

wie die Retinoide ihre pleiotropen Auswirkungen ausüben, entscheidend

verbessert (Leid et al., TIBS 17: 427–433 (1992); Linney, E., Current

Topics in Dev. Biol. 27: 309–350

(1992)). Seit dieser Entdeckung wurde deutlich, dass die genetischen

Aktivitäten

des RA-Signals durch

zwei Rezeptorfamilien – die

RAR-Familie und die RXR-Familie – herbeigeführt werden, die zur Superfamilie

der Ligand-induzierbaren transkriptionalen regulatorischen Faktoren

zählen,

welche Steroid-/Schilddrüsen-Hormon-

und Vitamin-D3-Rezeptoren

einschließen

(Rezensionen siehe Leid et al., TIBS 17: 427–433 (1992); Chambon, P., Semin.

Cell Biol. 5: 115–125

(1994); Chambon, P., FASEB J. 10: 940–954 (1996); Giguère, V.,

Endocrinol. Rev. 15: 61–79

(1994); Mangelsdorf, D. J., und Evans, R. M., Cell 83: 841–850 (1995);

Gronemeyer, H., und Laudet, V., Protein Profile 2: 1173–1236 (1995)).

RAR-Rezeptoren Rezeptoren der RAR-Familie (RARα, β und γ und ihre Isoformen) werden

sowohl von all-trans- als auch 9-Cis-RA aktiviert (Leid et al.,

TIBS 17: 427–433

(1992 ); Chambon, P., Semin. Cell Biol. 5: 115–125 (1994); Dollé, P.,

et al., Mech. Dev. 45: 91–104

(1994); Chambon, P., FASEB J. 10: 940–954 (1996)). Innerhalb einer

bestimmten Spezies sind die DNA-bindenden (C) und die Ligand-bindenden

(E) Domänen

der drei RAR-Typen sehr ähnlich,

während

die C-terminale Domäne

F und die Mitteldomäne

D keine oder nur geringe Ähnlichkeit

aufweisen. Die Aminosäuresequenzen

der drei RAR-Typen unterscheiden sich ebenfalls in ihren B-Regionen

deutlich voneinander, und ihre Haupt-Isoformen (α1 und α2, β1 bis β4 und γ1 und γ2) unterscheiden sich ferner

in ihren N-terminalen A-Regionen (Leid et al., TIBS 17: 427–433 (1992)).

Aminosäuresequenz-Vergleiche

haben ergeben, dass die Interspezies-Erhaltung eines bestimmten

RAR-Typs größer ist

als die Ähnlichkeit,

die zwischen den drei RAR-Typen innerhalb einer bestimmten Spezies

festzustellen ist (Leid et al., TIBS 17: 427–433 (1992)). Diese Interspezies-Erhaltung

ist insbesondere in den Nterminalen A-Regionen der verschiedenen

RARα-, β- und γ-Isoformen

auffällig,

deren A-Regionen-Aminosäuresequenzen

ziemlich abweichend sind. Gemeinsam mit den ausgeprägten spatio-temporalen Expressionsmustern,

die für

die Transkripte jedes RAR- und RXR-Typs im sich entwickelnden Embryo

und in verschiedenen Geweben erwachsener Mäuse festgestellt wurden (Zelent,

A., et al., Nature 339: 714–717 (1989);

Dollé,

P., et al., Nature 342: 702–705

(1989); Dollé et

al., Development 110: 1133–1151

(1990); Ruberte et al., Development 108: 213–222 . (1990); Ruberte et al.,

Development 111: 45–60

(1991); Mangelsdorf et al., Genes & Dev. 6: 329–344 (1992)), hat diese Interspezies-Erhaltung

zur Annahme geführt,

dass jeder RAR-Typ (und Isoform) einzigartige Funktionen erfüllt. Diese

Hypothese wird ferner durch die Erkenntnis untermauert, dass die

verschiedenen RAR-Isoformen

zwei transkriptionale Aktivierungsfunktionen (AFs) enthalten, die

in der Nterminalen A/B-Region (AF-1) und in der C-terminalen E-Region

(AF-2) angeordnet sind, die synergistisch – und bis zu einem gewissen

Grad differential – verschiedene

RAansprechende Promotoren aktivieren können (Leid et al., TIBS 17:

427–433

(1952); Nagpal, S., et al., Cell 70: 1007–1019 (1992); Nagpal, S., et

al., EMBO J. 12: 2349–2360

(1993)).

-

RXR-Rezeptoren

-

Im Gegensatz zu den RARs werden Mitglieder

der Retinoid-X-Rezeptor-Familie (RXRα, β und γ) ausschließlich durch 9-cis-RA aktiviert

(Chambon, P., FASEB J. 10: 940– 954

(1996); Chambon, P., Semin. Cell Biol. 5: 115–125 (1994); Dollé, P.,

et al., Mech. Dev. 45: 91–104

(1994); Linney, E., Current Topics in Dev. Biol. 27: 309–350 (1992);

Leid et al., TIBS 17: 427–433

(1992); Kastner et al., in Vitamin A in Health and Disease, R. Blomhoff,

ed., Marvel Dekker, New York (1993)). Die bis dato charakterisierten

RXRs sind jedoch den RARs insofern ähnlich, als sich die unterschiedlichen

RXR-Typen auch in ihren Nterminalen A/B-Regionen deutlich unterscheiden

(Leid et al., TIBS 17: 427–433

(1992); Leid et al., Cell 68: 377–395 (1992); Mangelsdorf et

al., Genes and Dev: 6: 329–344

(1992)) und sie dieselben transkriptionalen Aktivierungsfunktionen

in ihrer N-terminalen A/B-Region und C-terminalen E-Region enthalten

(Leid et al., TIBS 17: 427–433

(1992); Nagpal, S., et al., Cell 70: 1007–1019 (1992); Nagpal, S., et

al., EMBO J. 12: 2349–2360

(1993)).

-

RXRα und RXRβ weisen ein weit verbreitetes

(möglicherweise

allgegenwärtiges)

Expressionsmuster während

der Mausentwicklung und im erwachsenen Tier auf, das bei allen fötalen und

Erwachsenengeweben festzustellen ist, die bisher überpüft wurden

(Mangelsdorf D. J., et al., Genes & Devel. 6: 329–344 (1992); Dollé, P.,

et al., Mech. Devel. 45: 91–104

(1994); Nagata, T., et al., Gene 142: 183–189 (1994)). RXRγ-Tanskripte scheinen

aber eine eingeschränktere

Verbreitung aufzuweisen, wobei sie in sich entwickelnden Skelettmuskeln

im Embryo (wo ihre Expression das ganze Leben hindurch aufrecht

bleibt), im Herzen (nach der Geburt), in Sinnesepithelen des Seh-

und des Hörsystems,

in spezifischen Strukturen des zentralen Nervensystems und in Geweben

exprimiert sind, die in Schilddrüsenhormon-Homöostasie

involviert sind, z. B. die Schilddrüsenzellen und thyreotropen

Zellen in der Pituitaria (Mangelsdorf, D. J., et al., Genes & Devel. 6: 329–344 (1992);

Dollé,

P., et al., Mech. Devel. 45: 91–104

(1994); Sugawara, A., et al., Endocrinology 136: 1766–1774 (1995);

Liu, Q., und Linney, E., Mol. Endocrinol. 7: 651–658 (1993)).

-

Zur Zeit ist nicht klar, ob alle

molekularen Eigenschaften von RXRs, die in vitro charakterisiert

wurden, für

deren physiologischen Funktionen in vivo relevant sind. Insbesondere

ist nicht bekannt, unter welchen Bedingungen diese Rezeptoren als

9-cis-RAabhängige

transkriptionale Regulatoren agieren (Chambon, P., Semin. Cell Biol.

5: 115–125

(1994)). Die Knockouts von RXRα und

RXRβ in

der Maus haben einen gewissen Einblick in die physiologischen Funktionen

dieser Rezeptoren ermöglicht.

So sind zum Beispiel die okularen und kardialen Fehlbildungen, die

bei RXRα–/– Föten festgestellt

wurden (Kastner, P., et al., Cell 78: 987–1003 (1994); Sucov, H. M.,

et al., Genes & Devel.

8: 1007–1018

(1994)) ähnlich

wie jene; die beim fötalen

VAD-Syndrom festgestellt wurden, was eine wichtige Funktion von

RXRα bei

der Transduktion eines Retinoidsignals während der Entwicklung nahe

legt. Die Einbindung von RXRs bei der Retinoidsignalisierung wird

ferner durch Studien von zusammengesetzten RXRα/RAR-Mutanten unterstützt, welche

Defekte aufweisen, die bei den einzelnen Mutanten entweder fehlen

oder weniger stark: ausgeprägt

sind (Kastner, P., et al., Cell 78: 987–1003 (1994); Kastner, P.,

et al., Cell 83: 859–869

(1995)). Interessanterweise führt

aber das Knockout von RXRγ in der

Maus zu keinen offensichtlichen schädlichen Auswirkungen, und RXRγ–/– Homozygoten,

die auch RXRα–/– oder

RXRβ–/– sind,

weisen abgesehen von jenen Anomalitäten, die bei RXRα–/–,

RXRβ–/– und

fötalen

VAD-Syndrom-Föten

festgestellt wurden (Krezel, W., et al., Proc. Natl. Acad. Sci.

USA 93(17): 9010–9014

(1996)), keine zusätzlichen

Anomalitäten

auf, was die Vermutung nahe legt, dass RXRγ – trotz seines stark gewebespezifischen

Expressionsmusters im sich entwickelnden Embryo – für die embryonale Entwicklung

und das postnatale beben in der Maus entbehrlich ist. Die Beobachtung,

dass lebendgeborene RXRγ–/–/RXRβ–/–/RXRα+/– Mutanten

bis zum Erwachsenenalter heranwachsen können (Krezel et al., Proc.

Natl. Acad. Sci. USA 93(17): 9010–9014 (1996)), zeigt, dass

ein einzelnes RXRα-Allel

ausreicht, um alle vitalen Entwicklungs- und postnatalen Funktionen

der RXR-Rezeptorfamilie auszuführen,

insbesondere alle Entwicklungsfunktionen, die von RARs abhängen und

eine RXR-Partnerschaft

erfordern können

(Dollé,

P., et al., Mech. Dev. 45: 91–104

(1994); Kastner, P., et al., Cell 83: 859–869 (1995)). Ferner zeigt

die Erkenntnis, dass RXRα–/–/RXRγ–/– Doppelmutant-Embryonen

nicht stärker

betroffen sind als einzelne RXRα–/– Mutanten

(Krezel et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93(17): 9010–9014 (1996))

deutlich, dass RXRβ alleine

auch einige dieser Funktionen ausführen kann. Daher belegt die

Tatsache, dass RXRα alleine

und – bis

zu einem gewissen Grad – RXRβ alleine

für die

Durchführung

einer Reihe von Entwicklungs-RXR-Funktionen ausreichen, deutlich

die Existenz eines großen

Ausmaßes

von funktioneller Redundanz unter RXRs. In dieser Hinsicht unterscheidet

sich die RXR-Situation von jener der RARs, da alle Arten von RAR-Doppelmutanten

wesentlich breitere Gruppen von Defekten aufwiesen als einzelne

Mutanten (Rowe, A., et al., Develop. 111: 771–778 (1991); Lohnes, D., et

al., Develop. 120: 2723–2748

(1994); Mendelsohn C., Develop. 120: 2749–2771 (1994)).

-

Retinoid-Bindung an RAR-

und RXR-Rezeptoren

-

Die Kristallstrukturen der Ligand-bindenden

Domänen

(LBDs) der RARs und RXRs wurden vor kurzem geklärt (Bourget, W., et al., Nature

375: 377–382

(1995); Renaud, J. P., et al., Nature 378: 681–689 (1995); Wurtz, J. M. et

al., Nature struct. Biol. 3: 87–94

(1996)). Unter den verschiedenen RAR-Typen wird eine wesentliche

Aminosäuresequenzidentität in diesen

Domänen

festgestellt: Ein Vergleich der LBDS von RARα, RARβ und RARγ zeigt, dass nur drei Aminosäurerückstände in der

Ligand-bindenden Tasche dieser Rezeptoren variabel sind. Diese Rückstände sind

anscheinend dafür

verantwortlich, dass die verschiedenen RAR-Typen eine gewisse Selektivität beim Binden

bestimmter synthetischer Retinoide aufweisen (Chen, J.-Y., et al., EMBO

J. 14(6): 1187–1197

(1995); Renaud, J. P., et al., Nature 378: 681–689 (1995)), wobei die Berücksichtigung

dieser divergierenden Rückstände dazu

verwendet werden kann, RAR typenspezifische synthetische Retinoide

zu konstruieren, die agonistisch oder antagonistisch sind (Chambon,

P., FASEB J. 10: 940–954 (1996).

Dieser Konstruktionsansatz kann im Allgemeinen auf andere nukleare

Rezeptoren ausgeweitet werden, wie den Schilddrüsenrezeptor α (Wagner,

R. L., et al., Nature 378: 690– 697

(1995)), deren Ligand-bindenden Taschen chemisch und strukturell

jenen der RARs ähneln

können

(Chambon, P., FASEB J. 10: 940–954

(1996). Umgekehrt zeigt die Molekularmodellierung der Ligand-bindenden

Tasche der RXRs, dass es keine offensichtlichen Unterschiede bei

der Aminosäurezusammensetzung

zwischen RXRα,

RXRβ und

RXRγ gibt

(Bourguet, W., et al., Nature 375: 377–382 (1995); Wurtz, J. M.,

et al., Nature Struct. Biol. 3: 87–94 (1996)), was vermuten lässt, dass

die Konstruktion von typenspezifischen synthetischen Liganden für die RXRs schwieriger

sein kann als für

die RARs (Chambon , P., FASEB J. 10: 940–954 (1996)).

-

Retinoidsignalisierung durch

RAR : RXR Heterodimere

-

Nukleare Rezeptoren (NRs) sind Mitglieder

einer Superfamilie von Ligandinduzierbaren transkriptionalen regulatorischen

Faktoren, die Rezeptoren für

Steroid-Hormone,

Schilddrüsenhormone,

Vitamin D3 und Retinoide einschließen (Leid, M., et al., Trends

Biochem. Sci. 17: 427–433

(1992); Leid, M., et al., Cell 68: 377–395 (1992); und Linney, E.

Curr. Top. Dev. Biol., 27: 309–350

(1992)). NRs weisen eine modulare Struktur auf, welche die Existenz

von mehreren autonomen funktionellen Domänen wiederspiegelt. Basierend

auf der Ähnlichkeit

der Aminosäuresequenz

zwischen dem Huhn-Estrogenrezeptor,

dem menschlichen Estrogen-Rezeptor und dem Glucocorticoid-Rezeptor

und dem v-erb-A-Onkogen haben (Krust, A., et al., EMBO J. 5: 891–897 (1986))

sechs Regionen – A,

B, C, D, E und F – definiert,

die unterschiedliche Grade evolutionärer Konservierung unter verschiedenen

Mitgliedern der Superfamilie der nuklearen Rezeptoren aufweisen.

Die hoch konservierte Region C enthält zwei Zinkfinger und entspricht

dem Kern der DNA-bindenden Domäne (DBD),

die für

die spezifische Erkennung der verwandtern Ansprechelemente verantwortlich

ist. Region E ist funktionell komplex, da sie zusätzlich zur

Ligand-bindenden Domäne

(LBD) eine Ligand-abhängige

Aktivierungsfunktion (AF-2) und eine Dimerisierungsschnittstelle

enthält.

Eine autonome transkriptionale Aktivierungsfunktion (AF-1) ist in

den nicht-erhaltenen N-terminalen A/B-Regionen der Steroid-Rezeptoren

anwesend. Interessanterweise weisen sowohl AF-1 als auch AF-2 der

Steroid-Rezeptoren unterschiedliche transkriptionale Aktivierungseigenschaften

auf, welche sowohl zelltypenspezifisch als auch promotorkontextspezifisch

erscheinen (Gronemeyer, H. Annu. Rev. Genet. 25: 89–123 (1991)).

-

Wie oben beschrieben, werden die

all-trans (T-RA) und 9-cis (9C-RA) Retinolsäuresignale durch zwei Familien

von nuklearen Rezeptoren transduziert, RARα, β und γ (und deren Isoforme) werden

sowohl durch T-RA als auch 9C-RA aktiviert, wobei RXRα, β und γ ausschließlich durch

9C-RA aktiviert werden (Allenby, G. et al., Proc. Natl. Acad. Sci.

USA 90: 30–34

(1993)). Die drei RAR-Typen unterscheiden sich in ihren B- Regionen, und ihre

Haupt-Isoformen (α1

und α2, β1–4 und γ1 und γ2) weisen

unterschiedliche N-terminale A-Regionen auf (Leid, M. et al., Trends

Biochem. Sci. 17: 427– 433

(1992)). Ebenso unterscheiden sich die RXR-Typen in deren A/B-Regionen

(Mangelsdorf, D. J. et al, Genes Dev. 6: 329–344 (1992)).

-

Es wurde auch gezeigt, dass die E-Region

von RARs und RXRs eine Dimerisierungsschnittstelle enthält (Yu,

V. C. et al., Curr. Opin. Biotechnol. 3: 597–602 (1992)). Am interessantesten

ist, dass demonstriert wurde, dass RAR/RXR-Heterodimere in vitro

wesentlich effizienter an eine Reihe von RA-Ansprechelementen (RAREs)

binden als Homodimere von einem der Rezeptoren ((Yu, V. C. et al.,

Cell 67: 1251–1266

(1991); Berrodin, T. J. et al., Mol. Endocrinol 6: 1468–1478 (1992);

Bugge, T. H. et al., EMBO J. 11: 1409–1418 (1992); Hall, R. K. et

al., Mol. Cell. Biol. 12: 5527–5535

(1992); Hallenbeck, P. L. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: 5572–576 (1992);

Husmann, M. et al., Biochem. Biophys. Res. Commun. 187: 1558–1564 (1992);

Kliewer, S. A. et al., Nature 355: 446–449 (1992); Leid, M. et al.,

Cell 68: 377–395

(1992); Marks, M. S. et al., EMBO J. 11: 1419–1435 (1992); Zhang, X. K.

et al., Nature 355: 441–446

(1992)). RAR- und RXR-Heterodimere werden auch bevorzugt in Lösung in

vitro gebildet (Yu, V. C. et al., Cell 67: 1251–1266 (1991); Leid, M. et al.,

Cell 68: 377–395

(1992); Marks, M. S. et al., EMBO J. 11: 1419–1435 (1992)), obwohl die Zugabe

von 9C-RA die Bildung von RXR-Homodimeren in vitro zu verstärken erscheint

(Lehman, J. M. et al., Science 258: 1944–1946 (1992); Zhang, X. K.

et al., Nature 358: 587–591

(1992b)).

-

Es wurde gezeigt, dass die Aktivierung

von RA-ansprechenden Promotern wahrscheinlich durch RAR-RXR-Heterodimere

anstatt durch Homodimere auftritt (Yu, V. C. et al., Cell 67: 1251–1266 (1991);

Leid et al., Cell 68: 377–395

(1992b); Durand et al., Cell 71: 73–85 (1992); Nagpal et al.,

Cell 70: 1007–1019

(1992); Zhang, X. K., et al., Nature 355, 441-446 (1992); Kliewer

et al., Nature 355: 446–449

(1992); Bugge et al., EMBO J. 11: 1409-1418 (1992); Marks et al., EMBO J. 11:

1419–1435

(1992); You, V. C. et al., Cur. Op. Biotech. 3: 597–602 (1992);

Leid et al., TIBS 17: 427–433

(1992); Laudet und Stehelin, Curr. Biol. 2: 293–295 (1992); Green, S., Nature

361: 590–591

(1993)): Es wurde vorgeschlagen, dass der RXR-Abschnitt dieser Heterodimere

bei der Retinoid-induzierten Signalisierung stumm ist (Kurokawa,

R., et al., Nature 371: 528–531 (1994);

Forman, B. J., et al., Cell 81: 541–550 (1995); Mangelsdorf, D.

J., und Evans, R. M., Cell 83: 835–850 (1995)), obwohl zu diesem

Thema einander widersprechende Ergebnisse berichtet wurden (Apfel,

C. M., et al., J. Biol. Chem. 270(51): 30765–30772 (1995); siehe Chambon,

P. FASEB J. 10: 940–954 (1996)

zwecks Rezension). Obwohl die Ergebnisse dieser Studien die Vermutung

deutlich nahe legen, dass RAR/RXR-Heterodimere tatsächlich funktionelle

Einheiten sind, welche das RA-Signal in vivo transduzieren, ist

unklar, ob alle der vorgeschlagenen heterodimeren Kombinationen

in vivo auftreten (Chambon, P., Semin. Cell Biol. 5: 115–125 (1994)).

Daher kann die Basis für

die hoch pleiotrope Wirkung von Retinoiden, zumindest teilweise, in

der Kontrolle von unterschiedlichen Untergruppen an Retinoid-ansprechenden

Promotern durch zellspezifisch exprimierte heterodimere Kombinationen

von RAR : RXR-Typen (und Isoformen) liegen, deren Aktivität wiederum

durch zellspezifische Pegel von all-traps- und 9-cis-RA geregelt

werden kann (Leid et al., TIBS 17: 427–433 (1992)).

-

Die RXR-Rezeptoren können auch

in RA-unabhängige

Signalisierung involviert sein. So lässt zum Beispiel die Beobachtung

von abweichendem Lipid-Metabolismus in den Sertoli-Zellen von RXRβ–/– Mutanten-Tieren

vermuten, dass es auch zwischen RXRβ und dem Peroxisom-Proliferator-aktiviertem

Rezeptorsignalpfad zu funktionellen Interaktionen kommen kann (WO

94/26100; Kastner, P., et al., Genes & Devel. 10: 80–92 (1996)).

-

Therapeutische Verwendungen

von Retinoiden

-

Überblick

-

Da bekannt ist, dass Retinolsäure die

proliferierenden und differenzierenden Fähigkeiten von einigen Säugetierzelltypen

reguliert (Gudas, L. J., et al., in The Retinoids, zweite Ausgabe,

Sporn, M. B., et al., Hrsg., New York: Raven Press, Seiten 443–520 (1994));

werden Retinoide in verschiedenen chemopräventiven und chemotherapeutischen

Situationen eingesetzt. Es wurde über die Prävention von Mundhöhlenkrebs,

Hautkrebs und Hals-Nasen-Ohrenkrebs bei Patienten berichtet, bei

denen ein Risiko bestand, an diesen Tumoren zu erkranken (Hong,

W. K. et al., N. Engl. J. Md. 315: 1501–1505 (1986); Hong, W. K. et

al., N. Engl. J. Med. 323: 795–801

(1990); Kraemer, K. H. et al., N. Engl. J. Med. 318: 1633–1637 (1988);

Bollag, W. et al., Ann. Oncol. 3: 513–526 (1992); Chiesa, F. et

al., Eur. J. Cancer B. Oral Oncol. 28: 97–102 (1992); Costa, A et al., Cancer

Res. 54: Suppl. 7, 2032–2037

(1994)). Retinoide wurden auch verwendet, um das Plattenepithelkarzinom

des Nackens und der Haut (Verma, A: K. Cancer Res. 47: 5097–5101 (1987);

Lippman S. M. et al., J. Natl Cancer Inst. 84: 235–241 (1992);

Lippman S. M. et al., J. Natl Cancer Inst. 84: 241-245 (1992)) und Kaposi-Sarkom

zu behandeln (Bonhomme, L. et al., Ann. Oncol. 2: 234–235 (1991))

und wurden in beträchtlichem Ausmaß bei der

Therapie von akuter Promyelozytenleukämie eingesetzt (Huang, M. E.

et al., Blood 72: 567–572

(1988); Castaigne, S. et al., Blood 76: 1704–1709 (1990); Chomienne, C.

et al., Blood 76: 1710–1717 (1990);

Chomienne C. et al., J. Clin. Invest. 88: 2150–2154 (1991); Chen Z. et al.,

Leukemia 5: 288–292

(1991); Lo Coco, F. et al., Blood 77: 1657–1659 (1991); Warrell, R. P.,

et al., N. Engl. J. Med. 324: 1385–1393 (1991); Chomienne, C.,

et al., FASEB J. 10: 1025–1030

(1996)).

-

Akute Promyelozytenleukämie (APL)

-

Eine ausgeglichene chromosomale Translokation

t (15; 17) wurde in den meisten Zellen akuter Promyelozytenleukämie (APL)

festgestellt (Larson, A. R., et al., Am. J. Med. 76: 827–841 (1984)).

Der Bruchpunkt für

diese Translokation tritt innerhalb des zweiten Introns des RARα-Gens (Alcalay,

M. D., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: 1977–1981 (1991);

Chang, K. S., et al., Leukemia 5: 200–204 (1991); Chen, S., et al.,

Blood 78: 2696-2701

(1991) und innerhalb zweier Stellen des Gens ein, das den putativen

Zinkfinger-Transkriptionsfaktor

PML codiert (Goddard, A., et al., Science 254: 1371–1374 (1991)).

Diese reziproke t(15; 17) Translokation führt zur Erzeugung eines PML-RARα- Fusionsproteins,

das mit PML und RARα in

APL-Zellen co-exprimiert wird (zwecks Überblick und Verweisen siehe

Warrell, R. P., et al., N. Engl. J. Med. 329: 177–189 (1993); Grignáni, F.,

et al., Blood 83: 10–25

(1994); Lavau, C., und Dejean, A., Leukemia 8: 1615-1621 (1994); de Thé, H.,

FASEB J. 10: 955–960

(1996)). Die PML-RARα-Fusion

ist augenscheinlich für

den Differenzierungsblock im promyelozytischen Stadium verantwortlich,

da (i) sie bei beinahe allen APL-Patienten festgestellt wird (Warrell,

R. P., et al., N. Engl: J. Med. 329: 177–189 (1993); Grignáni, F.,

et al.; Blood 83: 10–25

(1994); Lavau, C., und Dejean, A., Leukemia 8: 1615–1621 (1994)),

(ii) sie bei Überexprimierung

in U937 oder HL60 myeloblastischen Leukämiezellen Myeloiddifferenzierung

hemmt ((Grignáni,

F., et al., Cell 74: 423–431

(1993)) und (iii) vollständige

klinische Remission auf Grund von . Differenzierung der Leukämiezellen

zu ausgereiften Granulozyten bei Behandlung mit all-trans-Retinolsäure (T-RA)

eng mit der PML-RARα-Expression

verbunden ist (Warrell, R. P., et al., N. Engl. J. Med. 324: 1385–1393 (1991);

Lo Coco, R., et al., Blood 77: 1657–1659 (1991); Chomienne, C.,

et al., FASEB J. 10: 1025–1030

(1996)). Mehrere Studien haben sich mit der möglichen Auswirkung von PML-RARα-Fusionsproteinbildung

auf die Zellenproliferation (Mu, X. M., et al., Mol. Cell. Biol.

14: 6858–6867

(1994)) und Apoptose (Grignani, F., et al., Cell 74: 423–431 (1993)),

AP1-Transrepression (Doucas, V., et al., Proc. Natl. Acad. Sci.

USA 90: 9345–9349

(1993)) und Vitamin-D3-Signalisierung (Perez, A., et al., EMBO J.

12: 3171–3182

(1993)) beschäftigt,

aber der Mechanismus/die Mechanismen, mit dessen/deren Hilfe PML-RARα die Myeloidzellenausreifung

blockiert, ist weiterhin schwer zu bestimmen. In Übereinstimmung

mit der abweichenden nuklearen Kompartimentierung von PML-RARα, der den „PML-Typ“-Standort

bei RA-Behandlung einnimmt (Dyck, J. A., et al., Cell 76: 333–343 (1994);

Weis, K., et al., Cell 76: 345-358

(1994); Koken, M. H., et al., EMBO J. 13: 1073–1083 (1994)), lautet die zur

Zeit vorherrschende Hypothese, dass PML-RARα veränderte transkriptionale Eigenschaften

im Vergleich zu PML oder RARα besitzt

und/oder auf dominant-negative Weise agieren kann (Perez, A., et

al., EMBO J. 12: 3171–3182

(1993); de Thé,

H., et al., Cell 66: 675–684

(1991); Kastner, P., et al, EMBO J. 11: 629–642 (1992)).

-

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

-

Die Erfindung stellt pharmazeutische

Zusammensetzungen bereit, die mindestens einen RAR-Antagonisten,

der vorzugsweise ein RARα-Antagonist

und am meisten bevorzugt Verbindung A oder Verbindung B ist, mindestens

einen RXR-Agonisten, der am meisten bevorzugt SR11237 ist, und einen

pharmazeutisch annehmbaren Träger

oder ein Arzneibindemittel dafür

umfassen. Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung dieser pharmazeutischen

Zusammensetzungen bei der Herstellung eines Medikamentes zur Verwendung

bei der Behandlung eines Tieres, vorzugsweise eines Menschen, das

an Krebserkrankungen (vorzugsweise an Hautkrebs, Mundhöhlenkrebs,

Lungenkrebs, Brustdrüsenkrebs,

Prostatakrebs, Blasenkrebs, Leberkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs,

Gebärmutterhalskrebs,

Eierstockkrebs, Krebs des Kopf- und Halsbereiches, Darmkrebs, Keimzellenkrebs,

wie Teratokarzinom oder einer Leukämie, und am meisten bevorzugt

akuter Promyelozytenleukämie),

einer Hauterkrankung (vorzugsweise Psoriasis, aktinische Keratose,

Akne, Ichthyosis, Lichtalterung oder kortikoid-induzierte Hautatrophie),

rheumatischer Arthritis und einer prämalignen Läsion leidet oder dazu prädisponiert

ist.

-

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

-

1:

Zusammenfassung agonistischer und antagonistischer Aktivitäten der

verschiedenen BMS synthetischen Retinoide. "+" steht beim jeweiligen

Rezeptor für

agonistisch, "(+)" für

schwach agonistisch, "–" für antagonistisch

und "0" für

keine Aktivität.

-

2:

Falschfarbendarstellung einer einzelnen Photon-Kameraanalyse von

Retinoidinduzierter Luciferase-Aktivität, die aus HeLa-Reporterzellen

hervorgeht, die nur mit RARspezifischen Liganden (Lane a) oder mit

10 nM all-trans-RA (Lane b) behandelt wurden.

-

3:

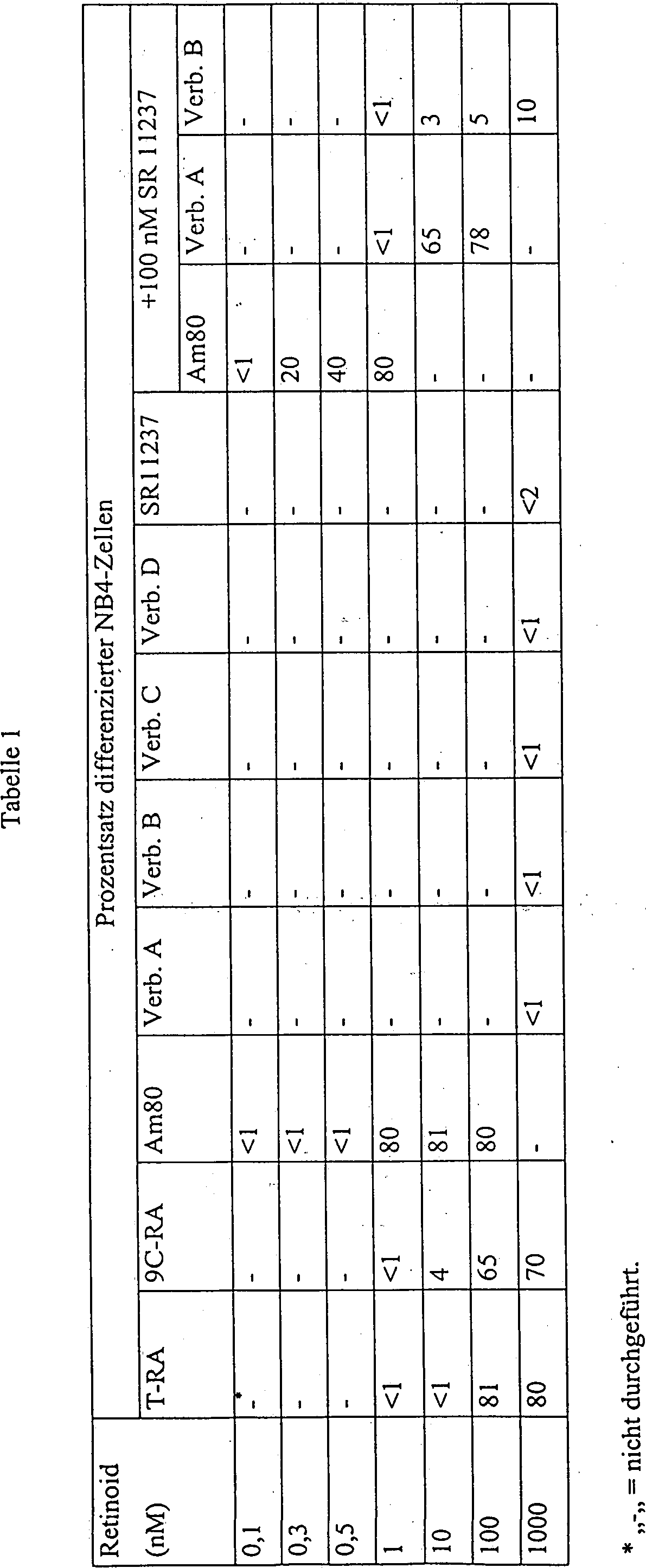

Synergie zwischen RARα-Agonisten

oder Antagonisten und RXR-Agonisten für die Induktion von NB4-Zelldifferenzierung.

Mikrofotografien von Zellen, die mit Nitroblau-Tetrazolium (a–d) gefärbt wurden oder

Immunofluoreszenz-Mikrofotografien von Zellen, die nach 4-tägiger Behandlung

mit Ethanol oder den/dem angeführten

Retinoid(en) mit Anti-PML-Antisera (e–h) gefärbt wurden.

-

4:

Synergie zwischen RARα-Agonisten

oder Antagonisten und RXR-Agonisten für die Induktion von NB4-Zellenapoptose.

Auswirkungen von Retinoiden auf die Zellzyklusverteilung und Auftreten

von „sub-2N“ apoptopischen

Zellen und Partikeln, so wie durch Flusszytometrie-Analyse gezeigt.

Die Horizontalachse bei den Histogrammen zeigt die integrierte Fluoreszenzintensität und die

vertikale Achse die Anzahl an Partikeln an. In jedem Histogramm

werden ungefähr

20.000 Partikel dargestellt; Histogramme, welche die Anzahl der

Zellen anzeigen, die eine 2N, 4N oder Zwischenmenge von DNA für unbehandelte

NB4-Zellen (a) enthalten, Zellen, die mit 1 mM T-RA über einen

Zeitraum von 4, 6 oder 8 Tagen (b–d) behandelt werden, 1 nM Am80 über einen

Zeitraum von 4 oder 8 Tagen (e, f) oder die Kombination aus 100

nM von Verbindung A und 100 nM von SR11237 über einen Zeitraum von 4 oder

8 Tagen (g, h).

-

5:

Retinoid-Induktion von Apoptose in NB4-Zellen. Mikrofotografie eines

Ethidiumbromid-gefärbten

Agarose-Gels in einem DNA-Fragmentations-Assay, ausgeführt mit

Zellen, die in Abwesenheit (Lanes 2–4) oder Gegenwart (Lanes 5–13) der

angeführten

Retinoide in folgenden Konzentrationen gezüchtet werden: T-RA; 100 nM;

Am80, 1 nM; SR11237, 100 nM; Verbindung A, 10 nM (Lanes 9 und 10)

und 100 nM (Lanes 12 und 13).

-

6:

Fotografien von sequenzierenden Gels, welche Synergismus von RARα und RXR

zeigen. Zellen wurden mit Agonisten, so wie angeführt, behandelt,

dann wie unten beschrieben für

Ligations-herbeigeführte

PCR (a, b) oder Umkehr-Transkriptase PCR (c) verarbeitet und auf

einem Sequenzierungsgel aufgelöst. (a)

NB4-Zellen, Autoradiogramm; (b) P19-Zellen, Autoradiogramm; (c)

NB4-Zellen, Ethidiumbromid-gefärbtes Gel

(RNA-Transkripte

des β-Aktin-Gens

wurden als Kontrolle verwendet).

-

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

DER ERFINDUNG

-

Synthese von RAR und RXR-Agonisten

und Antagonisten

-

Die in der vorliegenden Erfindung

zu verwendenden Wirkstoffe können – ohne darauf

beschränkt

zu sein – natürliche oder

synthetische Peptide, Kohlenhydrate, Steroide und Vitaminderivate

(sein (deren Herstellung zum Beispiel unter Anwendung von Verfahren der

synthetischen, organischen und anorganischen Chemie erfolgt, die

auf dem Fachgebiet weithin bekannt sind). Gemäß der Erfindung können die

Wirkstoffe nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und gescreent werden. Für Zufalls-Screening

werden Wirkstoffe wie Peptide, Kohlenhydrate, Steroide oder Vitaminderivate

(z. B. RA-Derivate) zufällig

ausgewählt

und untersucht, unter Verwendung direkter oder indirekter Verfahren,

die auf dem Fachgebiet als Routinevorgang gelten, um ihre Fähigkeit,

an einen RAR- oder RXR-Rezeptor oder ein funktionelles Retinoid-RAR

: RXR-Rezeptorheterodimer zu binden, zu untersuchen. So schließen zum

Beispiel mögliche

RAR-Agonisten gemäß der vorliegenden

Erfindung synthetische Retinoide wie Am580, Verbindung 1 und Verbindung

2 (deren Strukturen in Ostrowski et al., Proc. Natl. Acad. Sci.

USA 92: 1812–1816

(1995) offenbart sind) und Am80 (Roy et al., Mol. Cell. Biol. 15(12):

6481–6487

(1995) ein. Mögliche

RXR-Agonisten gemäß der vorliegenden

Erfindung schließen

synthetische Retinoide wie SR11237 (deren Struktur in Lehman, J.

M., et al., Science 258: 1944–1946

(1992) offenbart ist) ein. Mögliche

RAR-Antagonisten

schließen – ohne darauf

beschränkt

zu sein – die

zuvor beschriebenen (Chen et al., EMBO J. 14: 1187–1197 (1995);

Roy et al., Mol. Cell. Biol. 15(12): 6481–6487 (1995); Chen et al.,

EMBO J. 14: 1187–1197

(1995) und Verbindung A und Verbindung B, wie unten im Detail beschrieben, ein.

-

Somit sind auf dem Fachgebiet Verfahren

bekannt, um mögliche

RAR-Antagonisten und RXR-Agonisten für das Screening, so wie unten

beschrieben, zur Verwendung gemäß der vorliegenden

Erfindung zu entwickeln. Die Erfindung kann insbesondere mit den

RAR-Antagonisten-Verbindungen

ausgeführt

werden, die hierin als „Verbindung

A“ und „Verbindung

B“ bezeichnet

werden und folgende Strukturen aufweisen: Verbindung

A:

Verbindung

B:

-

Diese Verbindungen können, so

wie in der US-Patentschrift Nr. 5,559,248 beschrieben, hergestellt werden.

Andere nützliche

RAR-Antagonisten werden zum Beispiel in Eyrolles et al., Med. Chem.

Res. 2: 361–367

(1992) und Apfel et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: 7129–7133 (1992)

beschrieben. Die Erfindung kann auch mit dem RXR-Agonisten LG1069

ausgeführt

werden, dessen Struktur und Herstellung in Boehm et al., J. Med.

Chem. 37: 2930–2941

(1994) beschrieben sind. Andere nützliche RXR-Agonisten sind

zum Beispiel in Lehman et al., Science 258: 1944–1946 (1992) beschrieben. Andere

RAR-Antagonisten und RXR-Agonisten, die sich zur Verwendung in der

vorliegenden Erfindung eignen, können

durch die oben genannten Verfahren und andere Verfahren hergestellt

werden, die für

einen Durchschnittsfachmann als Routine gelten.

-

Screening-Verfahren

Eine Reihe von Verfahren für

das Screening von möglichen

RAR-Antagonisten und

-

RXR-Agonisten, die durch rationales

Design oder Computermodellierung wie oben beschrieben erzeugt werden,

sind auf dem Fachgebiet weithin bekannt und ermöglichen es einem Durchschnittsfachmann, festzustellen,

ob eine Verbindung im Rahmen der vorliegenden Erfindung nützlich ist.

Zum Beispiel wurden in Chen et al., EMBO J. 14(6): 1187–1197 (1995)

drei „Reporter“-Zelllinien

verwendet, um eine Reihe von RARα-, RARβ- oder RARγ-spezifischen

dissoziierenden synthetischen Retinoiden zu charakterisieren, die

selektiv die AF-2-Aktivierungsfunktion induzieren, welche in der

LBD von RARβ (βAF-2) vorhanden

ist (Chen, J.-Y., et al., EMBO J. 14(6): 1187–1197 (1995)). Diese Zelllinien

exprimieren auf stabile Weise chimär Proteine, welche die DNA-Bindungsdomäne des Hefe-Transaktivators

GAL4 enthalten, der an die EF-Regionen (welche die LBD und die AF-2-Aktivierungsfunktion

enthalten) von RARα (GAL-RARα), RARβ (GAL-RARβ) oder RARγ(GAL-RARγ) fusioniert

ist, und ein Luciferase-Reportergen,

das durch ein Pentamer der GAL4-Erkennungssequenz ('17m') vor dem β-Globinpromotor (17m)5-GAL-Luc)

getrieben wird. In diesen Zelllinien induzieren die RAR- Liganden

somit Luciferase-Aktivität,

die in den intakten Zellen unter Verwendung einer Einzel-Photon-Zählungs-Kamera

gemessen werden kann. Dieses Reportersystem ist endogenen Rezeptoren

gegenüber,

welche die GAL4-Bindungstelle nicht erkennen können, unempfindlich. Bei Verwendung

von analogen Screening-Assays wurde festgestellt, dass diese synthetischen

Retinoide, wie RA, das verankerungsunabhängige Wachstum von Onkogen-transformierten

3T3-Zellen hemmen, während

in Bezug auf den Promotor des menschlichen Interleukin-6 (IL-6)

Gens, dessen Produkt in die Regulierung der Hämatopoese, Immunreaktionen

und Entzündung

(Kishimoto, T. et al., Science 258: 593–597 (1992)) involviert ist,

festgestellt wurde, dass er durch RA induziert wird und nicht durch

die synthetischen dissoziierenden Retinoide, welche seine Aktivität unterdrückten. Auf ähnliche

Weise wurden RXR-Agonisten identifiziert, unter Verwendung von Zelllinien, die

einen RXR-Rezeptor exprimieren, der mit einem TREpal-tk-Reportergen

verbunden ist, das sowohl durch RAR-RXR-Heterodimere als auch RXR-Homodimere

aktiviert wird (Lehmann, J. M., et al., Science 258: 1944–1946 (1992)).

Somit können

Reporterzelllinien, die durch Verfahren, die für einen Durchschnittsfachmann

Routine sind, leicht herzustellen sind, nicht nur dazu verwendet

werden, die spezifischen RAR- oder RXR-Typen, an die ein möglicher

Ligand binden wird, zu unterscheiden, sondern auch um festzustellen,

ob dieses Binden einen aktivierenden (d. h. agonistischen) oder

repressiven (d. h. antagonistischen) Effekt induziert. Obwohl die

oben angeführten

Reporterzelllinien die Luciferase- oder Thymidinkinase-Gene als

Reporter umfassten, sind andere Reporter wie Neo, CAT, β-Glactosidase oder

Grünes

Fluoreszierendes Protein auf dem Fachgebiet weithin bekannt und

können

auf ähnliche

Weise verwendet werden, um die vorliegende Erfindung auszuführen. Zu

den Referenzen, die Reporterplasmide offenbaren, welche ein Reportergen

und Expressionsvektoren enthalten, die eine LBD eines nuklearen

Rezeptors codieren, gehören

zum Beispiel Meyer et al., Cell 57: 433–442 (1989); Meyer et al.,

EMBO J. 9(12): 3923–932

(1990); Tasset et al., Cell 62: 1177–1187 (1990); Gronemeyer, H.,

und Laudet, V., Protein Profile 2: 1173–1308 (1995); Webster et al.,

Cell 54: 199–207 (1988);

Strähle

et al., EMBO J. 7: 3389–3395

(1988); Seipel et al., EMBO J. 11: 4961–4968 (1992); und Nagpal et;

al., EMBO J. 12: 2349–2360

(1993).

-

Andere routinemäßige Untersuchungen wurden

verwendet, um Verbindungen auf deren agonistische oder antagonistische

Auswirkungen auf Funktionen von anderen nuklearen Rezeptoren, wie

Steroid-Rezeptoren, zu untersuchen. So wurde zum Beispiel ein transientes

Expressions-/Gelverzögerungssystem

verwendet, um die Auswirkungen der synthetischen Steroide RU486

und R5020 auf die Glucocorticoid- und Progesteronrezeptorfunktion

zu untersuchen (Meyer, M-E., et al., EMBO J. 9(12): 3923–3932 (1990)). Ähnliche

Untersuchungen wurden verwendet, um zu zeigen, dass Tamoxifen Estradiol-induziertes

ERAP160-Binden an den Estrogenrezeptor kompetitiv hemmt; was einen

Mechanismus für

seine wachstumshemmenden Wirkungen bei Brustkrebs vermuten lässt (Halachimi,

S., et al., Science 264: 1455–1458

(1994)). Da die RAR- und RXR-Rezeptoren

anscheinend anderen nuklearen Rezeptoren wie den Steroidrezeptoren

strukturell ähnlich

sind (wie in Chambon, P., FASEB J. 10: 940–954 (1996) besprochen), können routinemäßige Untersuchungen

dieser Art bei der Bewertung von Verbindungen im Hinblick auf deren

agonistisches oder antagonistisches Wirken auf RAR- oder RXR-Rezeptoren

nützlich

sein.

-

Als alternatives, routinemäßiges Verfahren

kann die Auswirkung eines möglichen

Agonisten oder Antagonisten auf das Binden des Ligand-abhängigen AF-2

Modulators TIF1 an eine RAR oder RXR LBD unter Verwendung von Gluathion-S-Transferase

(GST)-Irteraktionsassays

durch Markieren der LBDs mit GST untersucht werden, wie im Detail

in Le Douarin et al., EMBO J. 14: 2020–2033 (1995) beschrieben.

-

In einer anderen Screening-Untersuchung

können

transgene Mäuse

und Zelllinien, die in ihrer Expression eines oder mehrerer RAR-

oder RXR-Rezeptoren verändert

werden, so wie zuvor beschrieben hergestellt (Krezel, W., et al.,

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93(17): 9010–9014 (1996) und verwendet

werden, um Agonisten und Antagonisten spezifischer Mitglieder der

RAR/RXR-Klasse von Rezeptoren unter Anwendung der zuvor beschriebenen

Verfahren (WO 94/26100) zu identifizieren. Bei einer solchen Untersuchung

wird der Wirkstoff, der zu testen ist, mit einer oder mehreren der

transgenen Zelllinien oder Mäuse

oder Geweben, die davon entnommen sind, inkubiert. Danach wird der

Grad der Bindung des Wirkstoffes bestimmt, oder die Auswirkung, welche

der Wirksttoff auf die Entwicklung oder Genexpression hat, wird

mit Hilfe von Techniken überwacht,

die für

einen Durchschnittsfachmann als Routine gelten. So wie hierin verwendet,

ist der Begriff „inkubieren“ so zu verstehen,

dass die Verbindung oder der Wirkstoff, die untersucht werden, mit

der geeigneten Zelle oder dem geeigneten Gewebe in Kontakt gebracht

werden, oder dass der Wirkstoff oder die Verbindung der geeigneten Maus über einen

der weithin bekannten Verabreichungswege, einschließlich enterale,

intravenöse,

subkutane und intramuskuläre

Verabreichung, verabreicht wird.

-

Es können auch andere Untersuchungen,

so wie jene, die im Detail unten in Beispiel 1 und 2 beschrieben

werden, verwendet verwenden, um die agonistischen oder antagonistischen

Auswirkungen von RAR- und RXR-Liganden zu bestimmen. Zum Beispiel

werden bestimmte agonistische Retinoide die Assoziation von endogenem

PML/PML-RARα-Fusionsprotein

mit nuklearen Körpern

in Zellen von APL-Patienten (Dyck, J. A., et al., Cell 76: 333–343 (1994);

Weis, K., et al., Cell 76: 345–356

(1994); Koken, M. H. M., et al., EMBO J. 13(5): 1073–1083 (1994))

oder in verwandten etablierten Zelllinien wie NB4 (Lanotte, M.,

et al., Blood 77(5): 1080–1086

(1991)) induzieren. Diese Auswirkungen von RAR- oder RXR-Agonisten

oder Antagonisten können

zum Beispiel durch verschiedene immunologische Techniken wie Immunofluoreszenz-

oder Immunoelektronmikroskopie unter Verwendung von Antikörpern bestimmt

werden, die für

PML, RAR und/oder PML-RARα-Fusionsproteine

spezifisch sind. RAR- oder RXR-Agonisten oder Antagonisten können auch

durch ihre Fähigkeit,

die in vitro Differenzierung (Ausreifung) von bestimmten etablierten

Zelllinien wie HL-60 myeloblastische Leukämiezellen (Nagy, L., et al.,

Mol. Cell. Biol. 15(7): 3540–3551

(1995)), NB4 promyelozytische Zellen (Lanotte, M., et al., Blood

77(5): 1080–1086

(1991), P19 oder P9 embryonale Karzinomzellen (Roy, B., et al., Mol.

Cell. Biol. 15(12): 6481–6487

(1995); Horn, V., et al., FASEB J. 10: 1071–1077 (1996)) oder ras-transformierte

3T3-Zellen (Chen et al., EMBO J. 14(6): 1187–1197 (1995)) zu induzieren,

identifiziert werden. Ligand-induzierte Differenzierung in diesen

und anderen Zelllinien kann bestimmt werden, indem Ligand-behandelte

oder Ligand-unbehandelte Zellen für die Expression einer Vielzahl

von weithin bekannten Differenzierungsmarkern einer Untersuchung

unterzogen werden, wie in den oben genannten Referenzen im Allgemeinen

beschrieben.

-

Ebenso können die möglichen Antagonisten oder Agonisten

durch Messen ihrer Fähigkeit,

Apoptose (programmierter Zelltod) in zum Beispiel HL-60 Zellen Nagy,

L., et al., Mol. Cell. Biol. 15(7): 3540–3551 (1995)) oder P19-Zellen

(Horn, V., et al., FASEB J. 10: 1071–1077 (1996)) oder in anderen

primären

Zellen oder etablierten Zelllinien zu induzieren, gescreent werden.

Apoptose wird typischerweise durch Messung von Ligandinduzierter

DNA-Fragmentation bewertet, die durch Verfahren wie Gel-Elektrophorese

(Auftreten von kleineren Molekulargewichtbanden), Mikroskopie (Veränderungen

bei der Plasmamembranmorphologie, wie z. B. Bildung von Oberflächenaussstülpungen

(„Blasen“), oder

bei der nuklearen Morphologie, wie z. B. Pyknose oder Fragmentation)

oder Expression des putativen Apoptose-Suppressiv-Proteins BCL-2

(in apoptotischen Zellen verringert) durchgeführt wird; zwecks allgemeiner

Verfahren und Besprechungen dieser Assays, soweit diese sich auf

die RAR- und RXR-Biologie beziehen, siehe Nagy, L., et al., Mol.

Cell. Biol. 15(7): 3540–3551 (1995);

Horn, V., et al., FASEB J. 10: 1071–1077 (1995)). Andere Verfahren

für eine

Untersuchung von Ligand-induzierter Apoptose in primären Zellen

und etablierten Zelllinien, wie Flusszytometrie oder Partikelanalyse

(Auftreten von kleineren Partikeln mit unterschiedlichem Lichtstreuungs-

und/oder DNA-Inhaltsprofil) sind auf dem Fachgebiet weithin bekannt

(Telford; W. G., et al., J. Immunol. Meth. 172(1): 1–16 (1994);

Campana, D. et al., Cytometry 18(2): 68–74 (1994); Sgonc, R., und

Wick, G., Int. Arch. Allergy Immunol. 105(4): 327–332 (1994);

Fraker, P. J., et al., Meth. Cell. Biol. 46: 57–76 (1995); Sherwood, S. W.,

und Schimke, R. T., Meth. Cell. Biol. 46: 77–97 (1995), Carbonari, M, et

al., Cytometry 22(3): 161–167

(1995); Mastrangelo, A. J. und Betenbaugh, M. J., Curr. Opin. Biotechnol.

6(2): 198–202

(1995)). Schließlich

kann das Screening von Agonisten oder Antagonisten durch eine Untersuchung

erfolgen, die als „in

vivo Footprinting“ bekannt

ist (Mueller, P. R., und Wold, B., Science 246: 780–786 (1989);

Garrity, P. A., und Wold, B. J., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89: 1021–1025 (1992)),

wie unten detaillierter in Beispiel 1 und 2 beschrieben, wobei sich

diese Untersuchung für die

Analyse von RA-induzierter Transkription von RARβ2 als nützlich erwiesen hat (Dey, A.,

et al., Mol. Cell. Biol. 14(12): 8191–8201 (1994)).

-

Andere Verfahren zur Bestimmung der

agonistischen oder antagonistischen Aktivitäten eines möglichen Liganden, die auf dem

Fachgebiet als Routine gelten, können

auch bei der Durchführung

der vorliegenden Erfindung verwendet werden. Bei der Durchführung solcher

Untersuchungen wird ein Fachmann in der Lage sein, zu bestimmen,

an welchen RAR- oder RXR-Rezeptortyp ein Wirkstoff bindet, welcher)

spezifische(n) Rezeptoren) von einer bestimmten Verbindung verwendet

wird (werden) und ob der Wirkstoff ein Agonist oder Antagonist des

(der) bestimmten Rezeptors (Rezeptoren) ist.

-

Klinische Indikationen

-

Somit sind Verfahren zur Identifikation,

Synthetisierung und zum Screening von RAR-Antagonisten und RXR-Agonisten

auf dem Fachgebiet weithin bekannt. Diese Liganden können dann

gemäß der vorliegenden

Erfindung bei der Behandlung einer Reihe von physischen Beschwerden

bei Tieren, insbesondere Säugetieren – einschließlich Menschen – eingesetzt

werden. Wie oben beschrieben, ist bekannt, dass Retinolsäure die

proliferierenden und differenzierenden Fähigkeiten von mehreren Säugetierzelltypen

reguliert (Gudas, L. J. et al., (1994), In Sporn, M. B., Roberts,

A. B. und Goodman, D. S. (Hrsg), The Retinoids. 2. Ausgabe, Raven

Press, New York, Seiten 443–520).

Retinoide wurden somit in einer Reihe von chemopräventiven

und chemotherapeutischen Anwendungen eingesetzt. Zu diesen klinischen

Ansätzen

gehören

die Prävention und/oder

Behandlung einer Reihe von Krebsleiden und prämalignen Läsionen davon, wie zum Beispiel

jene der Mundhöhle,

Haut (einschließlich

Plattenepithelkarzinom, Melanom und Kaposi-Sarkom), Kopf- und Halsbereich,

Gebärmutterhals,

Eierstock, Lunge, Brustdrüse,

Blase, Prostata, Leber und Bauchspeicheldrüse (Hong, W. K., et al., N.

Engl. J. Med. 315: 1501–1505

(1986); Verma, A. K., Cancer Res. 47: 5097–5101 (1987); Hong. W. K.,

et al., N. Engl. J. Med. 323: 795–801 (1990); Kraemer, K. H.,

et al., N. Engl. J. Med. 318: 1633–1637 (1988); Bonhomme, L.,

et al., Ann. Oncol. 2: 234–235

(1991); Bollag, W., et al., Ann. Oncol. 3: 513–526 (1992); Chiesa, F., et

al., Eur. J. Cancer B. Oral Oncol. 28: 97–102 (1992); Lippman, S. M.,

et al., J. Natl. Cancer Inst. 84: 235–241 (1992), Lippman, S. M.,

et al., J. Natl. Cancer Inst. 84: 241–245 (1992); Costa, A., et

al., Cancer Res. 54(Suppl. 7): 2032–2037 (1994); de Thé, H.,

FASEB J. 10: 955–960

(1996); Lotan, R., FASEB J. 11): 1031–1039 (1996); Bérard,

J., et al., FASEB J. 10: 1091–1097

(1996)). Retinoide wurden insbesondere dazu verwendet, Patienten

zu behandeln, die unter bestimmten Leukämiearten litten, insbesondere unter

akuter Promyelozytenleukämie

(Huang, M. E., et al., Blood 72: 567–572 (1988); Castaigne, S.,

et al., Blood 76: 1704–1709

(1990); Chomienne, C., et ., Blood 76: 1710–1717 (1990); Chomienne, C.,

et al., J. Clin. Invest. 88: 2150–2154 (1991); Chen. Z., et

al., Leukemia 5: 288–292

(1991); Lo Coco, F., et al., Blood 77: 165701659 (1991); Warrell,

R. P., et al., N. Engl. J. Med. 324: 1385–1393 (1991); Chomienne, C.,

et al., FASEB J. 10: 1025–1030

(1996)). Retinoide haben sich auch bei der Behandlung von bestimmten

Hautleiden wie Psoriasis, Akne, Ichthyosis, Lichtalterung und Corticoid-induzierter

Hautatropie wie jener, die bei lokaler Verwendung von Kortikosteroiden

im Rahmen der Behandlung von Hautentzündungen auftritt, als wirksam

erwiesen (Fisher, G. J. und Voorhees, J. J., FASEB J. 10: 1002–1013 (1996)).

-

Somit können die Kombinationen von

RAR-Antagonisten und RXR-Agonisten der vorliegenden Erfindung bei

der Herstellung eines Medikamentes zur Verwendung bei der Behandlung

eines Tieres, vorzugsweise eines Säugetieres – einschließlich eines Menschen – verwendet

werden, das an einer Reihe von physischen Beschwerden leidet oder

dafür prädisponiert

ist. So wie hierin verwendet, wird ein Tier, das für ein physisches Leiden „prädisponiert“ ist, als

ein Tier definiert, das nicht eine Vielzahl an offensichtlichen

physischen Beschwerdesymptomen aufweist, das aber genetisch, physiologisch

oder aus anderen Gründen

Gefahr läuft,

ein Leiden zu entwickeln. Die Kombinationen aus RAR-Antagonisten und

RXR-Agonisten können

somit prophylaktisch als chemopräventive

Wirkstoffe für

sölche

Leiden eingesetzt werden. Bei der Behandlung des Tieres mit den

Kombinationen der vorliegenden Erfindung kann der RXR-Agonist dem

Tier vor, gleichzeitig mit oder nach der Verabreichung des RAR-Antagonisten

verabreicht werden.

-

Zu den physischen Leiden, die mit

den Kombinationen und Verfahren der vorliegenden Erfindung behandelt

werden können,

zählen

eine Reihe von Krebserkrankungen wie Hautkrebs (einschließlich Melanom und

Kaposi-Sarkom), Mundhöhlenkrebs,

Lungenkrebs, Brustdrüsenkrebs,

Prostatakrebs, Blasenkrebs, Leberkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs,

Gebärmutterhalskrebs,

Eierstockkrebs, Krebs des Kopf- und Halsbereiches, Darmkrebs, Keimzellenkrebs

(einschließlich

Teratokarzinom) und Leukämie,

am meisten bevorzugt akute Promyelozytenleukämie. Andere physische Leiden,

die mit den Kombinationen und Verfahren der vorliegenden Erfindung

behandelt werden können,

schließen

Hautleiden wie Psoriasis, aktinische Keratose, Akne, Ichthyosis,

Lichtalterung und corticoid-induzierte Hautathropie und rheumatische

Arthritis ein. Die Zusammensetzungen und Verfahren der vorliegenden

Erfindung können

auch bei der Prävention

des Krankheitsfortschrittes eingesetzt werden, wie zum Beispiel

in der Chemoprävention

des Fortschritts einer prämalignen

Läsion

zu einer malignen Läsion.

Die Zusammensetzungen und Verfahren der vorliegenden Erfindung können auch

verwendet werden, um ein Tier zu behandeln, das an anderen physischen

Beschwerden leidet oder für

solche prädisponiert

ist, die auf Behandlung mit Retinoiden ansprechen.

-

Formulierung und Verfahren

zur Verabreichung

-

Wie oben angeführt, ist bekannt, dass RAR-

und RXR-selektive Liganden eine große Bandbreite an Zellreaktionen

hervorrufen, von denen einige in Form klinischer Anwendungen bei

der Behandlung eines Patienten eingesetzt werden. Der Begriff „Patient"

steht im vorliegenden Dokument für

ein Tier, vorzugsweise ein Säugetier,

einschließlich

eines Menschen. Durch die Erfindung kann die Dosis von einem oder

mehreren RAR-Antagonisten

deutlich reduziert werden, wenn sie gemeinsam mit mindestens einem

RXR-Agonisten verabreicht

wird. Wie hierin verwendet, wird „eine wirksame Menge eines

RAR(oder RXR-)Antagonisten“ als

eine Menge definiert, die so wirkt, dass sie eine Zellreaktion in

Zellen hervorruft, die einen RAR- (oder RXR)-Rezeptor exprimieren.

Weiter unten werden beispielhafte klinische Therapien, bei denen

einem Patienten Zusammensetzungen verabreicht werden, die mindestens

einen RAR-Antagonisten und mindestens einen RXR-Agonisten umfassen, näher beschrieben.

-

Kombinationen aus RAR-Agonisten und

RXR-Agonisten mit potentieller Verwendung bei der Therapie von Menschen

sind auf dem Fachgebiet bekannt (Lehmann, J. M., et al., Science

258: 1944–1946

(1992); Durand, B., et al., EMBO J. 13: 5370–5382 (1994); Lotan, R., et

al., Cancer Res. 55: 232–236

(1995); Roy, B., et al., Mol. Cell. Biol. 15(12): 6481–6487 (1995);

Horn, V., et al., FASEB J. 10: 1071–1077 (1996)). Keine dieser vorhergehenden

Offenbarungen hat jedoch die unerwartete Erkenntnis aus der vorliegenden

Erfindung beschrieben oder vorhergesehen, die darin besteht, dass

Kombinationen aus RAR- Antagonisten und RXR-Agonisten bei der Behandlung

einer Reihe von physischen Leiden nützlich sind.

-

Somit werden pharmazeutische Zusammensetzungen

bereitgestellt, die mindestens einen RAR-Antagonisten (wie jene,

die oben beschrieben wurden), mindestens einen RXR-Agonisten (wie jene,

die oben beschrieben wurden) und einen pharmazeutisch annehmbaren

Träger

oder ein Arzneibindemittel umfassen und die oral, rektal, parenteral,

intrasystemisch, intravaginal, intraperitoneal, lokal (beispielsweise

in Form von Pulvern, Salben, Tropfen oder transdermalen Kissen oder

Pflaster), bukkal oder als Mund- oder Nasenspray verabreicht werden

können.

Wichtig ist dabei, dass durch gemeinsames Verabreichen eines RAR-Antagonisten und

eines RXR-Agonisten die klinischen Nebenwirkungen durch Verwendung

geringerer Dosen des RAR-Antagonisten und des RXR-Agonisten reduziert

werden können.

Wie angeführt,

wird erkannt werden, dass der RXR-Agonist entweder vor, nach oder

gleichzeitig mit dem RAR-Antagonisten „gemeinsam verabreicht“ werden

kann, je nach Anforderungen einer speziellen therapeutischen Anwendung.

Unter „pharmazeutisch

annehmbarem Träger“ ist ein

nicht-toxisches, festes, halbfestes oder flüssiges Füllmaterial, Verdünnungsmittel, Einkapselungsmaterial

oder Formulierungshilfsmittel jeglicher Art zu verstehen. Der Begriff „parenteral“ bezieht

sich in der hierin verwendeten Weise auf die Arten der Verabreichung,

zu denen intravenöse,

intramuskuläre,

intraperitoneale, intrasternale, subkutane und intraartikulare Injektion

und Infusion gehören.

-

Pharmazeutische Zusammensetzungen

der vorliegenden Erfindung zur Verwendung bei parenteraler Injektion

können

pharmazeutisch annehmbare, sterile, wässerige: oder nichtwässerige

Lösungen,

Dispersionen, Suspensionen oder Emulsionen sowie sterile Pulver

für die

Rekonstitution in sterile injizierbare Lösungen oder Dispersionen unmittellbar

vor der Verwendung umfassen. Beispiele geeigneter wasseriger und

nicht-wässeriger

Träger,

Verdünnungsmittel,

Lösemittel

oder Vehikel schließen

Wasser, Ethanol, Polyole (wie Glycerin, Propylenglycol, Polyethylenglycol

und dergleichen), Carboxymethylcellulose und geeignete Mischungen

davon, pflanzliche Öle

(wie Olivenöl)

und injizierbare organische Ester wie Ethyloleat ein. Eine geeignete

Fließfähigkeit

kann zum Beispiel durch die Verwendung von Beschichtungsmaterial

wie Lecithin, durch Aufrechterhaltung der erforderlichen Partikelgröße im Falle

von Dispersionen und durch die Verwendung von oberflächenaktiven

Stoffen gewährleistet

werden.

-

Die Zusammensetzungen der vorliegenden

Erfindung können

auch Hilfsstoffe wie Konservierungsstoffe; Benetzungsmittel, Emulgiermittel

und Dispersionsmittel enthalten. Die Prävention der Wirkung von Mikroorganismen

kann durch das Einschließen

verschiedener antibakterieller Wirkstoffe und Fungizide wie zum Beispiel

Paraben, Chlorobutanol, Phenolsorbinsäure und dergleichen gewährleistet

werden. Es kann auch wünschenswert

sein, isotonische Wirkstoffe wie Zucker, Natriumchlorid und dergleichen

einzuschließen.

Eine verlängerte

Absorption der injizierbaren pharmazeutischen Form kann durch das

Einschließen

von Wirkstoffen erfolgen, welche die Absorption verzögern, wie

Aluminiummonostearat und Gelatine.

-

In einigen Fällen ist es wünschenswert,

die Absorption von subkutaner oder intramuskulärer Injektion zu verlangsamen,

um die Wirkung der Arzneimittel zu verlängern. Dies kann durch die

Verwendung einer flüssigen

Suspension von kristallinem oder amorphem Material mit geringer

Wasserlöslichkeit

erfolgen. Die Absorptionsrate des Arzneimittels hängt dann

von seiner Auflösungsrate

ab, die wiederum von der Kristallgröße und der kristallinen Form

abhängen

kann. Alternativ dazu wird eine verzögerte Absorption einer parenteral

verabreichten Arzneimittelform durch Auflösen oder Suspendieren des Arzneimittels

in einem Ölvehikel

erzielt.

-

Injizierbare Depotformen werden durch

Bilden von Mikroeinkapselungsmatrizenn des Arzneimittels in biologisch

abbaubaren Polymeren wie Polylactid-Polyglycolid. hergestellt. In

Abhängigkeit

vom Verhältnis

des Arzneimittels zum Polymer und der Natur des jeweiligen Polymers,

das eingesetzt wird, kann die Rate der Arzneimittelfreigabe gesteuert

werden. Beispiele anderer. biologisch abbaubarer Polymere schließen Poly(orthoester)

und Poly(anhydride) ein. Depot-injizierbare Formulierungen werden

auch durch Einschluss des Arzneimittels in Liposome oder Mikroemulsionen

hergestellt, die mit Körpergeweben

kompatibel sind.

-

Die injizierbaren Formulierungen

können

zum Beispiel mittels Filtrierung durch. einen Bakterienrückhaltefilter

oder durch Aufnahme von sterilisierenden Wirkstoffen in der Form

von sterilen, festen Zusammensetzungen sterilisiert werden, die

in sterilem Wasser oder in einem anderen sterilen, injizierbaren

Medium unmittelbar vor der Werwendung aufgelöst oder dispergiert werden

können.

-

Feste Dosierungsformen für die orale

Verabreichung schließen

Kapseln, Tabletten, Pillen, Pulver und Granulate ein. Bei solchen

festen Dosierungsformen werden die aktiven Verbindungen mit mindestens

einem pharmazeutisch annehmbaren Arzneibindemittel oder Träger wie

Natriumcitrat oder Dicalciumphosphat und/oder a) Füllmitteln

oder Streckmitteln wie Stärken,

Lactose, Sucrose, Glucose, Manitol und Kieselsäure (b) Bindemitteln wie zum

Beispiel Carboxymethylcellulose, Alginaten, Gelatine, Polyvinylpyrrolidon,

Sucrose und Acacia, c) Anfeuchtern wie Glycerin, d) Aufbrechmitteln

wie Agar-Agar, Calciumcarbonat, Kartoffel- oder Tapioka-Stärke, Alginsäure, bestimmte

Silikate und Natriumcarbonat, (e) Lösungsverzögerungsmitteln wie Paraffin,

(f) Absorptionsbeschleunigern wie quaternäre Ammoniumverbindungen, (g)

Benetzungsmitteln wie zum Beispiel Cetylalkohol und Glycerinmonostearat,

(h) Absorptionsmitteln wie Kaolin und Bentonit-Ton und i) Schmiermitteln

wie Talk, Calciumstearat, Magnesiumstearat, festen Polyethylenglycolen, Natriumlaurylsulfat und

Mischungen davon gemischt. Im Falle von Kapseln, Tabletten und Pillen

können

die Dosierformen auch Pufferungsmittel umfassen.

-

Feste Zusammensetzungen eines ähnlichen

Typs können

auch als Füllmittel

in Weich- und Hart-Gelatinekapseln unter Verwendung von Arzneibindemitteln

wie Lactose oder Milchzucker als auch Polyethylenglycolen mit hohem

Molekulargewicht und dergleichen eingesetzt werden.

-

Die festen Dosierungsformen von Tabletten,

Dragees, Kapseln, Pillen und Granulaten können mit Beschichtungen und

Hüllen

wie enterischen Beschichtungen und anderen auf dem Fachgebiet der

pharmazeutischen Formulierung weithin bekannten Beschichtungen hergestellt

werden. Sie können

gegebenenfalls undurchsichtig machende Mittel enthalten und auch

aus einer Zusammensetzung bestehen, bei der sie nur oder bevorzugterweise

die aktiven Inhaltsstoffe/den aktiven Inhaltsstoff in einen bestimmten

Teil des Darmtraktes, optional in verzögerter Weise, freisetzen. Beispiele

einbettender Zusammensetzungen, die verwendet werden können, schließen polymere

Substanzen und Wachse ein.

-

Die aktiven Zusammensetzungen können auch

in mikroeingekapselter Form vorkommen, falls geeignet, mit einem

oder mehreren der oben angeführten

Arzneibindemittel.

-

Flüssige Dosierungsformen für die orale

Verabreichung schließen

pharmazeutisch annehmbare Emulsionen, Lösungen, Suspensionen, Sirups

und Elixiere ein. Zusätzlich

zu den aktiven Verbindungen können

die flüssigen

Dosierungsformen inerte Verdünnungsmittel

enthalten, die auf dem Fachgebiet. häufig verwendet werden, zum

Beispiel Wasser oder andere Lösemittel,

löslich

machende Mittel und Emulgiermittel wie Ethylalkohol, Isopropylalkohol,

Ethylcarbonat, Ethylacetat, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Propylenglycol,

-1,3-Butylenglycol, Dimethylformamid, Öle (insbesondere Baumwollkern-,

Erdnuss-, Mais-, Keim-, Oliven-, Rizinus- und Sesamöl), Glycerin,

Tetrahydrofurfurylalkohol, Polyethylenglycole und Sorbitanfettsäureester

und Mischungen davon.

-

Abgesehen von inerten Verdünnungsmitteln

können

die oralen Zusammensetzungen auch Hilfsstoffe wie Benetzungsmittel,

Emulgier- und Suspendiermittel, Süßstoffe, Geschmacksmittel und

Parfümierungsmittel einschließen.

-

Zusätzlich zu den aktiven Verbindungen

können

Suspensionen Suspensionsmittel wie zum Beispiel ethoxylierte Isostearylalkohole,

Polyoxyethylensorbitol und Sorbitanester, Mikrokristallincellulose,

Aluminummetahydroxid, Bentonit, Agar-Agar und Tragacanth und Mischungen

davon enthalten.

-

Lokale Verabreichung schließt die Verabreichung

an die Haut oder Schleimhaut, einschließlich Oberflächen der

Lunge und des Auges ein. Zusammensetzungen für die lokale Verabreichung,

einschließlich

jener für

Inhalation, können

als ein Trockenpulver hergestellt werden, das unter Druck stehend

oder nicht unter Druck stehend sein kann. In nicht unter Druck stehenden

Pulverzusammensetzungen können

die aktiven Inhaltsstoffe in fein zerteilter Form in Beimengung

mit einem größeren pharmazeutisch

annehmbaren inerten Träger

verwendet werden, der Partikel mit einer Größe von zum Beispiel bis zu

100 μm im

Durchmesser umfasst. Geeignete inerte Träger schließen Zucker wie zum Beispiel

Lactose ein. Wünschenswerterweise

weisen mindestens 95 Gewichtsprozent der Partikel des aktiven Inhaltsstoffes

eine effektive Partikelgröße im Bereich von

0,01 bis 10 μm

auf.

-

Alternativ dazu kann die Komposition

unter Druck stehen und ein Druckgas enthalten, wie Stickstoff oder

ein verflüssigtes

Gastreibmittel. Das verflüssigte

Treibmittelmedium, und in der Tat die gesamte Zusammensetzung, ist

vorzugsweise so gestaltet, dass die aktiven Inhaltsstoffe sich darin

in keinem wesentlichen Ausmaß auflösen. Die

unter Druck stehende Zusammensetzung kann auch einen oberflächenaktiven

Stoff enthalten. Der oberflächenaktive

Stoff kann ein flüssiger

oder fester nicht-ionischer oberflächenaktiver Stoff oder ein

fester anionischer oberflächenaktiver

Stoff sein. Es wird bevorzugt, den festen anionischen oberflächenaktiven

Stoff in Form eines Natriumsalzes zu verwenden.

-

Eine weitere Form der lokalen Verabreichung

ist die Verabreichung ins Auge. Die RAR-Antagonisten/Der RAR-Antagonist

und die RXR-Agonisten/der RXR-Agonist werden in einem pharmazeutisch

annehmbaren ophthalmischen Vehikel verabreicht, so dass die Verbindungen

mit der okularen Oberfläche über einen Zeitraum

in Kontakt gehalten werden, der ausreicht, damit die Verbindungen

die kornealen und internen Regionen des Auges durchdringen, wie

zum Beispiel die vordere Augenkammer, hintere Augenkammer, den Glaskörper, das

Kammerwasser, Humor vitreus, die Hornhaut, Iris/Ziliar, Linsen,

Aderhaut/Netzhaut und Lederhaut. Das pharmazeutisch annehmbare ophthalmische

Vehikel kann zum Beispiel eine Salbe, ein pflanzliches Öl oder ein

einkapselndes Material sein.

-

Zusammensetzungen für rektale

oder vaginale Verabreichung sind vorzugsweise Zäpfchen, die durch Mischen des/der

RAR-Antagonisten und RXR-Agonisten mit geeigneten nicht-reizenden

Arzneibindemitteln oder Trägern

wie Kakaobutter, Polyethylenglycol oder einem Zäpfchenwachs hergestellt werden

können,

die bei Raumtemperatur fest, aber bei Körpertemperatur flüssig sind

und daher im Rektum oder im Scheidenhohlraum schmelzen und die Arzneimittel

freisetzen.

-

Die Zusammensetzungen der vorliegenden

Erfindung können

auch in Form von Liposomen verabreicht werden. Wie auf dem Fachgebiet

bekannt ist, werden Liposome im Allgemeinen von Phospholipiden oder

anderen lipiden Substanzen abgeleitet. Liposome werden durch mono-

oder multi-lamelläre

hydrierte Flüssigkristalle

gebildet, die in einem wässerigen

Medium dispergiert sind. Es kann jedes nicht-toxische, physiologisch

annehmbare und metabolisierbare Lipid verwendet werden, das imstande

ist, Liposome zu bilden. Die vorliegenden Zusammensetzungen in Liposomform

können – zusätzlich zum/zu

den RAR-Antagonisten und dem/den RXR-Agonisten Stabilisatoren, Konservierungsstoffe,

Arzneibindemittel und dergleichen enthalten. Die bevorzugten Lipide

sind Phospholipide und Phosphatidylcholine(Lecithine), sowohl natürliche als

auch synthetische. Verfahren zur Bildung von Liposomen sind auf

dem Fachgebiet bekannt (siehe zum Beispiel Prescott, Ed., Meth.

Cell Bio. 14: Seiten 33 ff (1976)). Dosierung Durch die Erfindung

kann ein RXR-Agonist in vitro, ex vivo oder in vivo an Zellen verabreicht

werden, um die zelluläre

Reaktion auf einen RAR-Antagonisten zu verstärken. Ein Durchschnittsfachmann

wird anerkennen, dass wirksame Mengen eines RAR-Antagonisten und eines RXR-Agonisten

empirisch ermittelt und in purer Form oder – wo solche Formen existieren – in Form eines

pharmazeutisch annehmbaren Salzes, Esters oder als Pro-Arzneimittel

eingesetzt werden können. Der/die

RAR-Antagonisten) und der/die RXR-Agonisten) kann können einem

Patienten, der diese benötigt,

als pharmazeutische Zusammensetzungen) in Kombination mit einem

oder mehreren pharmazeutisch annehmbaren Arzneibindemitteln verabreicht

werden. Es wird verstanden werden, dass bei Verabreichung an einen menschlichen

Patienten die tägliche

Gesamtmenge der Verbindungen und Zusammensetzungen der vorliegenden

Erfindung vom behandelnden Arzt auf der Basis eines fundierten medizinischen

Urteils festgelegt wird. Die spezifische, therapeutisch wirksame

Dosis für

einen bestimmten Patienten hängt

von einer- Reihe von Faktoren ab, einschließlich des Typs und Grads der

zellulären

Reaktion, die es zu erreichen gilt; der Aktivität des jeweiligen RAR-Antagonisten

und RXR-Agonisten, die eingesetzt werden; der jeweiligen, eingesetzten Verbindung;

des Alters, Körpergewichts,

des allgemeinen Gesundheitszustands, des Geschlechts und der Ernährung des

Patienten; der Zeit der Verabreichung, des Verabreichungsweges und

der Ausscheidungsrate des RAR- Antagonisten

und/oder des RXR-Agonisten; der Dauer der Behandlung; der in Kombination

oder gleichzeitig mit dem jeweiligen RAR-Antagonisten und/oder dem

RXF-Agonisten verwendeten Arzneimittel; und ähnlicher Faktoren, die auf

dem Fachgebiet der Medizin weithin bekannt sind. Zum Beispiel ist

es auf dem Fachgebiet üblich,

die Dosen von RAR-Antagonisten

und/oder RXR-Agonisten bei Mengen zu beginnen, die unter jenen liegen,

die erforderlich sind, um die gewünschte therapeutische Wirkung

zu erzielen, um dann die Dosen allmählich zu steigern, bis die

gewünschte

Wirkung erzielt wird.

-

Zum Beispiel werden zufriedenstellende

Ergebnisse durch orale Verabreichung eines RAR-Antagonisten und

eines RXR-Agonisten bei Dosierungen in der Größenordnung von 0,05 bis 10

mg/kg/Tag, bevorzugt 0,1 bis 7,5 mg/kg/Tag, mehr bevorzugt 0,1 bis

2 mg/kg/Tag erzielt, bei einmaliger Verabreichung oder – in aufgeteilten

Dosierungen – 2

bis 4 Mal pro Tag. Bei parenteraler Verabreichung, zum Beispiel

durch intravenöses Tropfen

oder Infusion, können

Dosierungen in der Größenordnung

von 0,01 bis 5 mg/kg/Tag, bevorzugt 0,05 bis 1,0 mg/kg/Tag und mehr

bevorzugt 0,1 bis 1,0 mg/kg/Tag; verwendet werden. Geeignete Tagesdosierungen

für Patienten

liegen somit in der Größenordnung

von 2,5 bis 500 mg p. o., vorzugsweise 5 bis 250 mg p. o, bevorzugter

5 bis 100 mg p. o. oder in der Größenordnung von 0,5 bis 250

mg intravenös,

bevorzugt 2,5 bis 125 mg intravenös und mehr bevorzugt 2,5 bis

50 mg intravenös.

Die Dosierung des RAR-Antagonisten kann so erfolgen wie in

EP 0 661 259 A1 beschrieben.

-

Die Dosierung kann auch in einer

patientenspezifischen Weise erfolgen, um eine vorbestimmte Konzentration

eines RAR-Antagonisten und/oder eines RXR-Agonisten im Blut bereitzustellen,

wie durch auf dem Fachgebiet akzeptierte und als Routine geltende

Techniken bestimmt (HPLC wird bevorzugt). Somit kann die Dosierung

bei Patienten eingestellt werden, um reguläre fortgehende Blutwerte zu

erhalten, wie durch HPLC gemessen und in der Größenordnung von 50 bis 1000

ng/ml, vorzugsweise 1.50 bis 500 .

-

ng/ml.

-

Beispiele

-

Materialien und Verfahren

-

Folgende Materialien und Verfahren

wurden im Allgemeinen in allen Beispielen verwendet, sofern nicht

anders angeführt.

-

Bestimmung agonistischer/antagonistischer

Aktivitäten

von RAR-spezifischen Liganden. HeLa-Reporterzelllinien, die ein

Retinoid-induzierbares Luciferase-Reportergen (17m)5-globin-Luc

in den stabil transfektierten Reporterkonstrukten GAL-RARα, GAL-RARβ oder GAL-RARγ enthalten,

wurden wie zuvor beschrieben konstruiert und verwendet (Chen, J.

Y., et al., EMBO J. 14: 1187–1197

(1995)). Zellen wurden mit RAR-spezifischen Liganden behandelt und

Luciferase-induzierte Biolumineszenz wurde in vivo unter Verwendung

einer Einzel-Photon-Zählungs-Kamera

(Hamamatsu) durch Pflanzen von gleichen Mengen an Zellen in 24-Mulden-Gewebekulturplatten

und deren Inkubieren mit steigenden Konzentrationen an Retinoiden

alleine oder in Gegenwart von T-RA überwacht, um das antagonistische

Potential der Liganden zu bestimmen.

-

Bestimmung der NB4-Zelldifferenzierung.

NB4-Zellen wurden aus ATCC erhalten und in RPMI-1640 (plus 2 mM

L-Glutamin) gezüchtet,

das 100 Einheiten/Mikroliter Penicillin und Streptomycin und 8%

fötales Rinderserum(FBS)

enthält.

Zellen wurden über

einen Zeitraum von vier Tagen mit Retinoid(en) oder Ethanolvehikel

behandelt, danach gewaschen und erneut bei einer Dichte von 5 × 105 Zellen/ml suspendiert. 50 Mikroliter Aliquote

dieser Suspension wurden über

poly-L-lysin-beschichtete Slides gestrichen (Sigma, St. Louis, Missouri).

Nach dem Waschen mit PBS (137 mM NaCI, 2,7 mM KCl, 4,3 mM N2HPO4, 1,4 mM KHP2O4) wurden die Zellen

10 Minuten lang in 2% Formalin (37% Formaldehyd in 15% Methanol

in Wasser) bei Raumtemperatur fixiert.

-

Bestimmung von Nitroblau-Tetrazolium:

Nach dem Fixieren wurden die Zellen drei Mal in PBS gewaschen und

durch TPA(12-O-tetradecanoyl-phorbol-l3-acetat, 200 ng/ml)induzierte

Nitroblau-Tetrazolium-Reduktion (Sigma Fast BCIP/NBT) 30 Minuten

lang bei 37°C

bewertet. Proben wurden auf zelluläre und nukleare Morphologie

hin mit einem optischen Mikroskop (Diavert Leitz) untersucht. Der

Prozentsatz an differenzierten Zellen wurde bestimmt, indem mindestens

300 Zellen für

jede Behandlung gezählt

wurden.

-

Bestimmung der Anti-PML-Immunofluoreszenz:

Nach dem Fixieren wurden die Zellen mit 0,1% Triton X-100 in PBS

(Puffer A) permeabilisiert. Nach dem Waschen in PBS wurden die Zellen

in 0,5 mg/ml normalem Ziegen-IgG (Jackson Laboratories, Bar Harbor,

Maine) in PBS 30 Minuten lang bei Raumtemperatur blockiert und danach über Nacht

bei 4°C

mit einem polyklonalen Anti-PML-Antikörper (freundlicherweise zur

Verfügung gestellt

von Dr. Anne Dejean) inkubiert, verdünnt in Puffer A, der 0,5 mg/ml

normales Ziegen-IgG (Puffer B) enthält, bei 4°C. Nach drei Waschungen in Puffer

A wurden die Zellen mit Esel-Anti-Kaninchen-IgG (H + L) inkubiert,

konjugiert mit Cyanin 3 (Jackson Laboratories, Bar Harbor, Maine)

in Puffer B über

einen Zeitraum von 1 Stunde bei Raumtemperatur. Nach den Waschungen

in PBS wurden die zusammengesetzten Proben mit einem konfokalen

Lasermikroskop (TCS, Leica) untersucht, das mit Cyaninoptik für PML-Lokalisierung ausgestattet

war:

-

Bestimmung der NB4-Zellapoptose

-

Flusszytometrische Analyse. Die Zellzyklusverteilung

und die Gegenwart von „sub-2N“-Zellen

und Partikeln in Kontrolle und Retinoid-behandelten NB4-Zellen wurden

durch Zellzyklusflusszytometrie basierend auf dem DNA-Gehalt unter

Verwendung eines EPICS Profile II Zell-Sortierers (Coulter Electronics,

Inc., Hialeah, Florida) bestimmt, der mit einem 15-Watt-Argonlaser,

der auf eine Anregungswellenlänge

von 488 nm eingestellt war, und Filtersets ausgestattet gewesen

ist, die eine Emissionswellenlänge

von 575 nm bereitstellten. Kulturen von unbehandelten oder Retinoid-behandelten

Zellen wurden zentrifugiert (250 × g) und in 70% Ethanol fixiert

und bei –20°C gespeichert.

Nach zwei Waschungen in PBS wurden die Zellen und subzellulären Partikel

in 1 mg/ml RNase A (59 Kunitz Einheiten/mg, Sigma Chemical Co.,

St. Louis, Missouri) 30 Minuten lang bei 37°C inkubiert, zentrifugiert und

in PBS mit einer Konzentration von ungefähr 106 Zellen

pro ml resuspendiert. Ethidiumbromid wurde zu einer endgültigen Konzentration

von 50 Mikrogramm/ml unmittelbar vor der Probenanalyse hinzugefügt.

-

DNA-Fragmentationsanalyse. Die Induktion

von Apoptose durch Retinoide wurde auch durch das Auftreten einer „Leiter"

von fragmentierter DNA bestimmt, wie zuvor beschrieben (Nagy, L.,

et al., Mol. Cell. Bio1. 15: 3540–3551 (1995)). Die Zellen wurden

alle zwei Tage neu mit frischen Medien und Retinoiden versorgt, und

die Zelldichte wurde deutlich unter der Sättigung gehalten, um Zelltod

auf Grund von Nährstoff

und/oder Mitogenerschöpfung

zu vermeiden. Pro DNA-Spur wurden fünf Mikrogramm in einem 1,5