CN101806948B - 焦点调节设备和焦点调节方法 - Google Patents

焦点调节设备和焦点调节方法 Download PDFInfo

- Publication number

- CN101806948B CN101806948B CN2010101170618A CN201010117061A CN101806948B CN 101806948 B CN101806948 B CN 101806948B CN 2010101170618 A CN2010101170618 A CN 2010101170618A CN 201010117061 A CN201010117061 A CN 201010117061A CN 101806948 B CN101806948 B CN 101806948B

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- focus

- focusing lens

- moving range

- frame

- subject

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements

- G02B7/28—Systems for automatic generation of focusing signals

- G02B7/36—Systems for automatic generation of focusing signals using image sharpness techniques, e.g. image processing techniques for generating autofocus signals

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/67—Focus control based on electronic image sensor signals

- H04N23/675—Focus control based on electronic image sensor signals comprising setting of focusing regions

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B13/00—Viewfinders; Focusing aids for cameras; Means for focusing for cameras; Autofocus systems for cameras

- G03B13/32—Means for focusing

- G03B13/34—Power focusing

- G03B13/36—Autofocus systems

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/61—Control of cameras or camera modules based on recognised objects

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/61—Control of cameras or camera modules based on recognised objects

- H04N23/611—Control of cameras or camera modules based on recognised objects where the recognised objects include parts of the human body

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Automatic Focus Adjustment (AREA)

- Studio Devices (AREA)

- Focusing (AREA)

Abstract

本发明提供一种焦点调节设备和焦点调节方法,其中,当在摄像准备操作时执行要聚焦的被摄体区域的判断时,可以顺利地进行要聚焦的被摄体区域的判断。在该焦点调节设备和焦点调节方法中,在摄像准备操作之前进行用于确定要聚焦的被摄体区域的第一操作,并且在摄像准备操作时,进行不同于第一操作的第二操作,以执行调焦操作。在第一操作之前,判断是否可以预测要聚焦的被摄体,以基于判断结果改变第一操作的方式。

Description

技术领域

本发明涉及焦点调节设备和焦点调节方法。本发明尤其涉及自动焦点调节技术。

背景技术

通常,在电子静态照相机和摄像机中进行自动调焦(AF)的情况下,使用这样一种方法:将CCD(电荷耦合装置)等摄像元件所提供的亮度信号的高频成分最大的透镜位置作为对焦(in-focus)位置。下面的扫描方法被认为是这类方法。在该扫描方法中,当在透镜的整个移动范围上驱动该透镜时,连续存储基于从摄像元件所获得的亮度信号的高频成分计算出的评价值(焦点评价值),并且将这样存储的评价值表现为最大值的透镜位置作为对焦位置。

在另一方法中,在焦点评价值增大的方向上连续移动透镜。将该方法称为爬山方法(下文中还称为连续AF)。

此外,日本第4106485号专利公开了以下方法。在该方法中,在用于摄像准备操作的指示之前执行连续AF以保持对焦状态,从而限制在用于摄像准备操作的指示之后为进行摄像准备操作而通过AF扫描方法移动的调焦透镜的移动范围。因此,缩短了AF操作时间。

在连续AF中,在要在焦点评价值增大的方向上移动透镜的情况下,除非在图像平面中识别或确定出要聚焦的区域,否则不能对要聚焦的被摄体执行聚焦。

在上述日本专利的方法中,将上述扫描方法与连续AF结合以加速进行调焦操作。然而,不对要聚焦在用户想要聚焦的图像平面上的被摄体(主被摄体)进行识别。因此,根据摄像场景的状况,存在不能对要聚焦的被摄体执行聚焦的可能性。

发明内容

根据本发明,一种焦点调节设备,包括:接收单元,用于接收用于焦点调节的指示;摄像单元,用于对通过调焦透镜输入的被摄体图像进行摄像以输出图像数据;设置单元,用于设置焦点检测区域;以及焦点调节单元,用于在移动所述调焦透镜的同时检测表示所述焦点检测区域中所述调焦透镜的聚焦状态的焦点信号,以基于所述焦点信号在预定范围内调节所述调焦透镜的位置,其中,所述焦点调节单元控制第一操作和第二操作,所述第一操作用于在接收到所述指示之前检测所述焦点信号以确定要聚焦的被摄体区域,所述第二操作用于在接收到所述指示时基于所确定的要聚焦的被摄体区域的信息来检测所述焦点信号以进行所述调焦透镜的焦点调节;并且所述焦点调节单元在所述第一操作之前判断是否能够预测要聚焦的被摄体,以基于判断结果改变所述第一操作的方式。

根据本发明,一种用于控制焦点调节设备的焦点调节方法,所述焦点调节设备包括摄像单元,所述摄像单元用于对通过调焦透镜输入的图像进行摄像以输出图像数据,所述焦点调节方法包括以下步骤:进行第一AF扫描操作,所述第一AF扫描操作用于进行在摄像准备操作之前在移动所述调焦透镜的同时与所述调焦透镜的位置相关联地获得提取单元在所设置的焦点检测区域中的输出信号的扫描操作;并且确定要聚焦的被摄体区域;进行不同于所述第一AF扫描操作的第二AF扫描操作,所述第二AF扫描操作用于进行在所述摄像准备操作时进行调焦操作的扫描操作;以及在进行所述第一AF扫描操作之前判断是否能够预测要聚焦的被摄体,以基于判断结果改变所述第一AF扫描操作的方式。

通过以下参考附图对典型实施例的说明,本发明的其它特征将显而易见。

附图说明

图1是说明根据本发明的焦点调节设备的实施例的结构的框图;

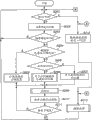

图2是示出该实施例的焦点调节操作的流程图;

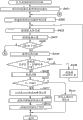

图3是示出图2中面部检测时的AF扫描操作的子程序的流程图;

图4是示出图3、图9和图12中的聚焦判断的子程序的流程图;

图5是说明图4中的聚焦判断的方式的图;

图6是示出图2中被摄体区域识别或确定AF扫描的子程序的流程图;

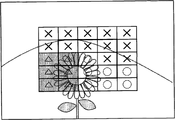

图7是说明图6中的AF框设置的例子的图;

图8是示出图6中参考前一操作判断用的AF扫描的子程序的流程图;

图9是示出第一实施例的图10和图11中的主被摄体区域判断的子程序的流程图;

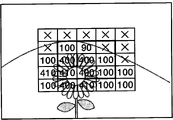

图10A~10C是说明图9中的主被摄体区域判断的图;

图11是示出图6中的区域AF扫描的子程序的流程图;

图12是示出图11中的区域更新判断的子程序的流程图;

图13A和13B是说明图12中的区域更新判断的例子的图;

图14是示出图6中的调焦驱动的子程序的流程图;

图15是示出图2中的连续AF的子程序的流程图;

图16是示出图2中的摄像处理的子程序的流程图;

图17是示出图16中用于最终曝光的AF操作的子程序的流程图;

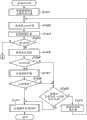

图18是示出第二实施例的图10和图11中的主被摄体区域判断的子程序的流程图。

具体实施方式

下面根据附图详细说明本发明的各个实施例。

图1示出具有根据本发明的焦点调节设备的实施例的照相机的结构。

在图1中,附图标记101表示包括变焦机构的摄像镜头。附图标记102表示用于控制入射光量的光圈/快门。附图标记103表示包括用于驱动光圈/快门的驱动部的AE处理部。附图标记104表示用于对下述摄像元件进行调焦的调焦透镜。附图标记105表示包括用于调焦透镜104的驱动部的AF处理部。附图标记106表示电子闪光单元。附图标记107表示电子闪光(EF)处理部。

附图标记108表示用于将来自被摄体的反射光转换成电信号的摄像元件或成像器。附图标记109表示包括CDS(相关双采样)电路和非线性放大电路的A/D转换部,其中,CDS电路用于去除来自摄像元件108的输出中的噪声,非线性放大电路用于进行A(模拟)/D(数字)转换之前的处理。

附图标记110表示用于进行以下处理和其它处理的图像处理部:根据摄像元件的输出信号计算被摄体的亮度信号、并且提取亮度信号的特定频带内的信号成分以获取焦点评价值。附图标记111表示WB(白平衡)处理部。附图标记112表示格式转换部。

附图标记113表示随机存取存储器等高速内置存储器(还称为DRAM)。可以使用DRAM 113作为用于临时存储图像数据的高速缓冲存储器或者用于图像压缩/解压缩的工作存储器。附图标记114表示包括存储卡等记录介质及其接口的图像记录部。附图标记115表示用于在摄像序列等操作中控制整个系统的系统控制部(CPU)。附图标记116表示用于图像显示的存储器(VRAM)。附图标记117表示操作显示部,该操作显示部不仅显示图像,而且还显示辅助操作的指示、表示照相机状态的指示、以及表示摄像时的摄像画面或图像平面和焦点检测区域的指示。

附图标记118表示用于从外部操作照相机的操作部。例如,操作部118包括用于诸如摄像功能的设置和图像重放的设置等各种设置的菜单开关、用于指示摄像镜头的变焦操作的变焦杆、以及用于在摄像模式和重放模式之间改变工作模式的工作模式改变开关。附图标记119表示用于对面部检测模式进行ON(打开)或OFF(关闭)设置的摄像模式开关等。

附图标记120表示用于接通系统的电源的主开关。附图标记121表示用于指示执行AF操作和AE操作等摄像待机操作的摄像待机开关(SW1)。在操作了SW1(121)时,确定用于摄像的调焦透镜104的对焦位置。下面将说明该确定的过程。附图标记122表示用于在操作了SW1之后指示执行摄像的摄像开关(SW2)。

附图标记123表示面部检测模块,该面部检测模块用于通过使用经图像处理部110处理后的图像信号以例如特定间隔进行面部检测,并且将检测到的一个面部或多个面部的信息(位置、大小和可靠性)提供至CPU 115。面部检测模块123对图像信号进行面部识别处理,以检测所确定的被摄体的信息(摄像图像平面中的人的面部的大小和位置、以及表示面部概率的可靠性),并且将检测结果提供至CPU 115。例如,面部识别处理包括模板匹配方法和模式识别方法,其中,模板匹配方法从图像数据所表示的各像素的灰度颜色提取肤色区域,以使用相对于预先准备的面部轮廓模板的匹配程度来检测面部,而模式识别方法基于所提取出的眼、鼻和口等面部的特征进行模式识别。除模式识别方法以外,面部检测方法还包括使用利用神经网络等的学习的方法和用于从图像区域提取物理形状的特征部分的方法。此外,还有用于对检测到的面部的肤色和眼形等图像特征量进行统计分析的方法等许多方法。

此外,作为已研究出实际应用的方法,存在使用小波变换和图像特征量的方法等。可以根据基于检测到的面部的信息在面部区域(面部坐标)中计数得到的像素的数量来判断面部大小。还可以通过如下方式判断面部大小:基于检测到的面部的信息(眼位置信息)计算眼之间的距离,以使用预先获得的眼距离与面部大小(像素的数量)的统计关系来制作表。还可以通过根据面部的四个角(特定位置)的坐标值计算面部区域中的像素的数量来判断面部大小。

附图标记124表示移动被摄体检测部,该移动被摄体检测部用于检测图像平面中的被摄体或背景是否正在移动,并且将移动被摄体信息提供至CPU 115。更具体地,将由图像处理部110处理后的图像信号中按时间序列排列的两个图像相互进行比较,并且根据比较结果的差异信息,检测被摄体/背景的移动被摄体信息(移动量、位置和范围)。附图标记125表示角速度传感器,该角速度传感器用于检测照相机的角速度,并且将照相机运动的信息提供至CPU 115。通过使用角速度传感器,还可以检测照相机的姿态(即,垂直姿态或水平姿态)。

将参考图2的流程图说明本实施例的电子照相机的操作。在步骤S201,CPU 115判断用于指示执行摄像准备的SW1的状态(ON/OFF)。当该状态为ON时,步骤进入步骤S212。当该状态为OFF时,步骤进入步骤S202。在步骤S202,判断场景稳定性。在步骤S203,检查步骤S202中的摄像场景的稳定性判断。当判断出摄像场景稳定时,步骤进入步骤S204。当判断出摄像场景不稳定时,步骤返回至步骤S201。这里,摄像场景的稳定状态是要拍摄的被摄体和照相机保持稳定以使得可以适当进行摄像的状态。例如,当通过角速度传感器125检测到的照相机的移动量小于特定量时,可以认为照相机的状态是稳定的。

在步骤S204,检查被摄体亮度是否在特定值以下。当被摄体亮度小于特定值时,步骤进入步骤S205。如果被摄体亮度不小于特定值,则步骤进入步骤S206。在步骤S205,进行低亮度的AF框设置。这里,AF框是图像平面中获得焦点评价值的区域。此外,焦点评价值是通过A/D转换部109将从摄像元件108读取的模拟图片图像信号转换成数字信号、并且通过图像处理部110从该数字信号提取亮度信号的高频信号成分而获得的值。将该评价值与调焦透镜104和AF框的位置相对应地存储在CPU 115中。获得焦点评价值是指为了AF处理部105的AF控制中的判断而读取存储在CPU 115中的焦点评价值。当亮度低时,可能延长曝光时间。因此,在AF扫描中几乎不能确保充分的AF精度。因此,在本实施例中,当亮度低时,省略对被摄体区域的识别或确定以及用于面部检测的扫描,并且在图像平面的中央部分附近设置具有特定大小的单个AF框。

在步骤S206,面部检测模块123检查是否检测到面部。当检测到面部时,步骤进入步骤S207。如果没有检测到面部,则步骤进入步骤S208。在步骤S207,根据下述过程进行面部检测时的AF扫描(参见图3)。然后,步骤进入步骤S209。在步骤S208,根据下述过程进行用于确定被摄体区域的AF扫描(参见图6)。在步骤S209,根据下述过程进行连续AF(参见图15)。

这里,可选地,可以在不进行连续AF的情况下仅进行一次与所确定的被摄体区域有关的调焦操作,或者可以仅确定被摄体区域。在这种情况下,步骤随后进行接着的第二扫描操作。

在步骤S210,进行场景不稳定性判断。在步骤S211,检查在步骤S210中是否判断出摄像场景是不稳定的。当判断出场景是不稳定的时,步骤进入步骤S201。如果判断出场景不是不稳定的,则步骤进入步骤S209。这里,摄像场景的不稳定状态是被摄体或照相机的状态不稳定以致不能完成适当的摄像的状态。例如,由角速度传感器125检测到的照相机的移动量大于特定量,或者相对于前一亮度的亮度变化量大于特定量,或者由面部检测模块123检测到的面部检测状态(即,检测到或者未检测到面部)发生改变。在这种情况下,判断出摄像场景改变(即,场景不稳定)。

在用于指示摄像准备的SW1的状态处于ON时,步骤从步骤S201进入步骤S212。在步骤S212,将聚焦程度判断标志设置为FALSE(假)。在步骤S213,根据下述过程进行摄像处理(参见图16)。

在上述操作中,AE处理部103基于来自CPU 115的控制信号控制光圈/快门102。通过用于控制AE处理部103的这种AE操作来使显示在操作显示部117上的图像的亮度适当。

图3是在图2的步骤S 207中的面部检测时的AF扫描的流程图。在步骤S401,基于由面部检测模块123检测到的面部信息(位置和大小)设置AF框。在步骤S402,AF处理部105将调焦透镜104移动至扫描开始位置。这里,例如基于根据检测到的面部大小所估计出的与被摄体人物的距离,确定扫描开始位置。在步骤S403,CPU 115将与调焦透镜104的当前位置相对应的焦点评价值存储在DRAM 113中。在步骤S404,CPU 115获得调焦透镜104的当前位置的数据,并且将当前位置的数据存储在DRAM 113中。因此,在用于确定要聚焦的被摄体区域的第一AF扫描操作之前,控制单元基于由面部检测单元获得的检测结果,判断要聚焦的被摄体区域可能存在的范围。然后,基于该判断结果,调整第一AF扫描操作的方式(下述的AF框设置方式、扫描位置和范围等)。

在步骤S405,CPU 115判断用于指示摄像准备的SW1的状态(ON/OFF)。当该状态为ON时,完成当前处理,并且步骤进入图2中的步骤S212。当该状态为OFF时,步骤进入步骤S406。在步骤S406,进行场景改变判断。场景改变判断是根据被摄体或照相机的状态判断摄像场景是否改变的处理。

在步骤S407,CPU 115检查调焦透镜104的当前位置是否与扫描结束位置一致。当两者一致时,步骤进入步骤S409。如果不一致,则步骤进入步骤S408。这里,例如基于根据检测到的面部大小所估计出的与被摄体人物的距离,确定扫描结束位置。在步骤S408,AF处理部105将调焦透镜104向扫描结束位置移动特定量,然后,步骤返回至步骤S403。在步骤S409,根据下述过程执行聚焦判断(参见图4)。

在步骤S410,检查步骤S409中的聚焦判断是否是○-判断。当聚焦判断是○-判断时,步骤进入步骤S411。如果不是,则步骤进入步骤S414。这里,当被摄体的对比度是充分的并且被摄体存在于扫描距离范围内时,做出○-判断。

在步骤S411,计算在步骤S403所获得的焦点评价值最大的对焦位置。在步骤S412,AF处理部105将调焦透镜104移动至在步骤S411计算出的对焦位置。在步骤S413,将峰值检测标志设置为TRUE(真)。预先将峰值检测标志设置为FALSE。

在步骤S414,由于判断不是○-判断,即被摄体的对比度是不充分的或者被摄体存在于扫描距离范围之外,因而AF处理部105将调焦透镜104移动至预先存储在DRAM 113中的位置(固定点)。这里,将固定点设置为被摄体的存在可能性高的距离。例如,如果检测到人的面部,则固定点为根据检测到的面部大小所估计出的人的距离。

下面参考图4和图5说明图3中的步骤S409以及下述的图9中的步骤S1201和图12中的步骤S1501中的聚焦判断的子程序。

在横轴表示调焦透镜位置并且纵轴表示焦点评价值的情况下,除存在远近被摄体的冲突等的情况以外,焦点评价值以如图5所示的山形的形式而改变。因此,可以通过根据最大焦点评价值与最小焦点评价值之间的差、倾斜具有大于特定值(Slope Thr)的倾斜度的倾斜部分的长度、以及该倾斜部分的斜率或倾斜度对山形进行判断,来执行聚焦判断。

提供聚焦判断的结果作为下面的○-判断和×-判断。

○-判断:被摄体的对比度是充分的,并且被摄体存在于扫描距离范围中。

×-判断:被摄体的对比度是不充分的,或者被摄体存在于扫描距离范围之外。

此外,在×-判断中,在被摄体存在于广角侧的扫描距离范围外的情况下,使用△-判断。

将参考图5说明用于判断山形的上述倾斜部分的长度L和该倾斜部分的斜率SL/L。SL表示倾斜部分的山高度。点D和点E表示可以认为倾斜从山顶(点A)开始持续至的点,并且L是点D与点E之间的山宽度。可以认为倾斜持续的范围是连续存在焦点评价值比点A处的焦点评价值低特定量(SlopeThr)以上的扫描点的范围。扫描点是在将调焦透镜从扫描开始点连续移动到扫描结束点期间获得焦点评价值的点。上述SL等于SL1+SL2,其中,SL1是点A处的焦点评价值与点D处的焦点评价值之间的差,SL2是点A处的焦点评价值和点E处的焦点评价值之间的差。

在图4的流程图中,在步骤S601,获得焦点评价值的最大值和最小值。然后,在步骤S602,获得焦点评价值最大的扫描点,并且步骤进入步骤S603。在步骤S603,根据扫描点和焦点评价值获得用于判断山形的L和SL,并且步骤进入步骤S604。

在步骤S604,判断山形是否在广角侧向上倾斜结束。对于在广角侧向上倾斜结束的肯定判断,应当满足下面两个条件。一个条件是焦点评价值最大的扫描点出现在特定扫描范围内的广角侧端。另一个条件是广角侧端的扫描点处的焦点评价值与位置从广角侧端向着远摄侧移动一个点的扫描点处的焦点评价值之间的差大于特定值。当做出在广角侧向上倾斜结束的肯定判断时,步骤进入步骤S609。如果没有做出在广角侧向上倾斜结束的肯定判断,则步骤进入步骤S605。

在步骤S605,判断山形是否在远摄侧向上倾斜结束。对于在远摄侧向上倾斜结束的肯定判断,应当满足下面两个条件。一个条件是焦点评价值最大的扫描点出现在特定扫描范围内的远摄侧端。另一个条件是远摄侧端的扫描点处的焦点评价值与位置从远摄侧端向着广角侧移动一个点的扫描点处的焦点评价值之间的差大于特定值。当做出在远摄侧向上倾斜结束的肯定判断时,步骤进入步骤S608。如果没有做出在远摄侧向上倾斜结束的肯定判断,则步骤进入步骤S606。

在步骤S606,在倾斜度大于特定值的倾斜部分的长度L在特定值以上、倾斜部分的倾斜度的平均值SL/L在特定值以上、并且最大(Max)和最小(Min)焦点评价值之间的差在特定值以上的情况下,步骤进入步骤S607。如果不是,则步骤进入步骤S608。在步骤S607,由于所获得的焦点评价值具有山形,被摄体具有对比度,并且可以进行聚焦判断,因而判断出结果为○-判断。在步骤S608,由于所获得的焦点评价值不具有山形,被摄体不具有对比度,并且不能进行聚焦判断,因而判断出结果为×-判断。在步骤S609,由于尽管所获得的焦点评价值不具有山形,但是存在向着广角侧的向上倾斜,并且峰值有可能存在于广角侧,因而判断出结果为△-判断。这样进行聚焦判断。

图6是图2的步骤S208中的被摄体区域识别或确定AF扫描的流程图。这里,进行用于确定图像平面上的主被摄体区域的AF扫描。

在步骤S801,检查是否执行电子变焦。当进行电子变焦时,步骤进入步骤S802。如果不进行电子变焦,则步骤进入步骤S803。在步骤S802,进行用于电子变焦的AF框设置。这里,在电子变焦中,扩大图像平面的中央区域,并且将扩大后的区域显示在操作显示部117上。此时,由于扩大了摄像元件108上的窄区域,因而由数量小于不执行电子变焦时的图像的像素数量的像素构成显示在操作显示部117上的图像。因此,如果进行AF框设置以使电子变焦时显示在操作显示部117上的图像中的框比率与不执行电子变焦时显示在操作显示部117上的图像中的框比率相同,则执行电子变焦时的AF框中的像素数量变得小于不执行电子变焦时的AF框中的像素数量。因此,在电子变焦时,焦点评价值的信噪比降低。因此,使AF框设置在执行电子变焦时和不执行电子变焦时之间不同。在本实施例中,在电子变焦时,在图像平面的中央部分附近设置具有特定大小的单个AF框。

在步骤S803,在图像平面上设置N×N个AF框。例如,在N=5并且将AF框在水平方向和垂直方向上的长度设置为图像平面在水平方向和垂直方向上的长度的10%的情况下,如图7所示设置AF框。可以考虑图像平面中主被摄体的存在可能性来设置N或AF框大小。此外,可以使AF框在水平方向和垂直方向上的数量相互不同。

在步骤S804,进行参考前一操作的判断。在参考前一操作的判断中,判断当前摄像场景与前一AF扫描的摄像场景相比改变的程度。例如,可以根据在前一AF扫描操作中是否确定了被摄体区域、当前透镜位置是否比特定位置更靠近广角端、前一AF扫描操作和当前AF扫描操作之间的时间差是否在特定时间内、或者照相机的当前姿态是否与照相机的前一姿态相同,来执行该判断。

在步骤S805,当基于步骤S804中参考前一操作的判断的结果判断出当前摄像场景大致与前一摄像场景相同时,步骤进入步骤S806。如果不相同,则步骤进入步骤S809。在步骤S806,根据下述过程进行用于参考前一操作判断的AF扫描(参见图8)。在步骤S807,检查在步骤S806中用于参考前一操作判断的AF扫描中是否识别出了主被摄体区域。当确定了主被摄体区域时,步骤进入步骤S808。如果没有确定主被摄体区域,则步骤进入步骤S809。

在步骤S808,将峰值检测标志设置为TRUE。在步骤S809,根据下述过程进行区域AF扫描(参见图11)。在步骤S810,检查在步骤S809中的区域AF扫描中是否识别出了主被摄体区域。当识别出了主被摄体区域时,步骤进入步骤S808。如果没有识别出主被摄体区域,则步骤进入步骤S811。在步骤S811,进行均匀性判断。

在均匀性判断中,对均匀平面的状态进行检查,其中,在均匀平面中,图像平面不具有亮度差,并且即使进行AF操作,也由于缺少对比度而不能精确地获得焦点评价值的峰值。在均匀平面的状态下,如果每当摄像场景变得稳定时都重复图2中步骤S209的被摄体区域识别AF扫描,则不经济地重复图像平面的聚焦状态的变化。该重复非常麻烦。因此,在均匀性判断流程中,如果检测到均匀平面的状态,则停止调焦透镜104的移动,直到做出均匀平面的状态的否定判断为止。

在步骤S812,由于在步骤S809的区域AF扫描中没有确定主被摄体区域,因而将AF框设置为在图像平面中预先设置的预定区域。该预定区域是主被摄体可能存在的区域。这里,例如,将该区域设置在图像平面的中央区域。在步骤S813,根据下述过程执行调焦驱动(参见图14)。

图8是图6中步骤S806的用于参考前一操作判断的AF扫描的流程图。在步骤S1101,将扫描范围设置为在调焦透镜104的当前位置周围的第一范围。这里,由于判断出场景大致与前一摄像场景相同,因而第一扫描范围是窄范围。在步骤S1102,将调焦透镜104移动至扫描开始位置。在步骤S1103,A/D转换部109将从摄像元件108读取的模拟图片图像信号转换成数字信号,图像处理部110从该数字信号提取亮度信号的高频成分,并且通过CPU 115将该高频成分作为焦点评价值存储。在步骤S1104,CPU 115获得调焦透镜104的当前位置,并且存储该位置的数据。

在步骤S1105,CPU 115判断用于指示执行摄像准备的SW1的状态(ON/OFF)。当该状态为ON时,完成当前处理,并且步骤进入图2中的步骤S212。当该状态为OFF时,步骤进入步骤S1106。在步骤S1106,执行场景改变判断。在步骤S1107,CPU115检查调焦透镜104的当前位置是否与扫描结束位置一致。当这两个位置相互一致时,步骤进入步骤S1108。如果不一致,则步骤进入步骤S1109。在步骤S1108,进行下述的主被摄体区域判断(参见图9)。在步骤S1109,AF处理部105将调焦透镜104向扫描结束方向移动特定量,然后,步骤返回至步骤S1103。

图9是图8中的步骤S1108和下述图11中的步骤S1411的主被摄体区域判断的流程图。在主被摄体区域判断中,判断是否确定了图像平面中的主被摄体区域。图10A~10C示出图9中的主被摄体区域判断的例子。在该例子中,将AF框的大小设置成图像平面的10%,N=5,将扫描范围设置为范围0~500,并且将特定深度范围设置为±10。这里,扫描范围和特定深度范围的数字是表示调焦透镜104的位置的数字。这些数字对应于用作调焦透镜104的驱动电动机的步进电动机(未示出)的脉冲数,并且它们的值随着调焦透镜104接近广角端而增大。

在步骤S1201,对所设置的每一AF框进行上述图4中的聚焦判断。例如,在每一AF框中,假定聚焦判断结果为图10A所示的结果。在步骤S1202,计算并存储各AF框中的焦点评价值的峰值位置(PeakPos)。例如,对于每一AF框,假定峰值位置计算结果为图10B所示的结果。在步骤S1203,检查AF框的数量是否是一个(1)。当设置了单个AF框时,步骤进入步骤S1214。如果不是设置了单个AF框,则步骤进入步骤S1204。

在步骤S1204,从广角端开始对中央M×M个框中的AF框的PeakPos进行排序。以S表示排序数。在下面的说明中,假定M=3。图10A~10C中以粗实线围绕的9(3×3)个框为中央M×M个框。这里,不能计算出在步骤S1201的聚焦判断中判断为×-判断的AF框的峰值位置,从而从要排序的AF框排除这类AF框。例如,在图10B的情况下,将从广角端开始的排序结果表示为410、400、400、400、100、100、100和90,并且排序数S为S=8。

在步骤S1205,将用于表示在步骤S1202中计算出的M×M个框的峰值位置相对于广角端的顺序的计数P设置为一(1)。在步骤S1206,将按照排序顺序第P个PeakPos设置为PeakPosP。例如,在图10B的情况下,当P=1时,PeakPosP=410。在步骤S1207,在中央M×M个AF框中,检测AF框中具有○-判断且在从PeakPosP的框开始的特定深度范围内的块,并且存储构成该块的AF框的数量和位置。这里,在该块中,例如,满足条件的AF框在水平方向和垂直方向上相互邻接。在存在多个块的情况下,可以考虑AF框的数量和各块的位置来选择它们中的一个。

在步骤S1208,在中央N×N个AF框中,检测AF框中具有○-判断且在从PeakPosP的框开始的特定深度范围内的块,使得在该块中包含中央M×M个AF框中的至少一个框。然后,存储构成该块的AF框的数量和位置。例如,在如图10A和10B所示的判断结果的情况下,检测到图10C所示的包括灰色框的块。

在步骤S1209,检查在步骤S1207或S1208检测到的块是否包括中央框。当该块包括中央框时,步骤进入步骤S1215。如果不包括,则步骤进入步骤S1210。在步骤S1210,检查在步骤S1207或S1208检测到的块是否包括M×M个框中的至少特定数量的框。当该块包括M×M个框中的至少特定数量的框时,步骤进入步骤S1215。否则步骤进入步骤S1211。在步骤S1211,检查在步骤S1207或S1208检测到的块是否包括中央M×M个框中的至少一个框以及N×N个框中的至少特定数量的框。当该块包括中央M×M个框中的至少一个框以及N×N个框中的至少特定数量的框时,步骤进入步骤S1215。否则步骤进入步骤S1212。在步骤S1212,将计数P加一(1)。在步骤S1213,检查计数P是否大于排序数S。当计数P大于排序数S时,步骤进入步骤S1217。如果不大于,则步骤返回至步骤S1206。

在步骤S1214,检查步骤S1201的聚焦判断结果是否是○-判断。当该结果为○-判断时,步骤进入步骤S1215。如果不是,则步骤进入步骤S1217。在步骤S1215,对主被摄体区域的确定做出肯定判断。在步骤S1216,将构成该块的AF框判断为主被摄体区域并选择这些AF框,并且完成当前判断处理。在这样所设置的AF框仅包括一个(1个)框的情况下,选择这一个框。在步骤S1217,判断出不能确定主被摄体区域,并且完成当前判断处理。

图11是图6中步骤S809的区域AF扫描的流程图。区域是指通过分割可聚焦距离范围所形成的多个范围中的每个范围。

在步骤S1401,将调焦透镜104移动至扫描开始位置。这里,例如,扫描开始位置是远摄端处的位置。在步骤S1402,A/D转换部109将从摄像元件108读取的模拟图片图像信号转换成数字信号,图像处理部110从该数字信号提取亮度信号的高频成分,并且CPU 115将该高频成分作为焦点评价值来存储。在步骤S1403,CPU 115获得调焦透镜104的当前位置,并且存储该位置的数据。

在步骤S1404,CPU 115判断用于指示执行摄像准备的SW1的状态(ON/OFF)。当该状态为ON时,完成当前处理,并且步骤进入图2中的步骤S212。当该状态为OFF时,步骤进入步骤S1405。在步骤S1405,执行场景改变判断。在步骤S1406,CPU115检查调焦透镜104的当前位置是否与预先设置的区域的边界位置相一致。当这两个位置相互一致时,步骤进入步骤S1407。如果不一致,则步骤进入步骤S1409。在步骤S1407,根据下述过程进行区域更新判断(参见图12)。这里,区域更新是指在扫描与新区域相邻的区域之后扫描该新区域。

在步骤S1408,检查基于步骤S1407的判断结果是否确定要进行区域更新。当确定要进行区域更新时,步骤进入步骤S1409。如果确定不进行区域更新,则步骤进入步骤S1411。在步骤S1409,CPU 115检查调焦透镜104的当前位置是否与扫描结束位置一致。当这两个位置相互一致时,步骤进入步骤S1411。如果不一致,则步骤进入步骤S1410。在步骤S1410,将调焦透镜104向扫描结束方向移动特定量,然后,步骤返回至步骤S1402。在步骤S1411,进行上述图9中的主被摄体区域判断。

图12是图11中步骤S1407的区域更新判断的流程图。在区域更新判断中,判断在扫描方向的正向位置上是否可能存在主被摄体。也就是说,判断是否要继续AF扫描。图13A和图13B示出图12的区域更新判断的例子。在该例子中,将AF框的大小设置成图像平面的10%,N=5且M=3。

在步骤S1501,对所设置的每一AF框进行上述图4的聚焦判断。例如,假定在每一AF框中获得如图13A所示的聚焦判断结果。在步骤S1502,检查是否进行直到最后一个区域为止的扫描。当进行直到最后一个区域为止的扫描时,步骤进入步骤S1512。如果不是,则步骤进入步骤S1503。在步骤S1503,检查是否存在○-判断框。当存在○-判断框时,步骤进入步骤S1504。如果不存在,则步骤进入步骤S1511。

在步骤S1504,检查中央框的判断是否是△-判断。当中央框的判断是△-判断时,步骤进入步骤S1511。如果不是,则步骤进入步骤S1505。在步骤S1505,检查在中央M×M个框中是否存在至少特定数量的△-判断框的块。当存在该块时,步骤进入步骤S1511。如果不存在该块,则步骤进入步骤S1506。在图13A和图13B的例子中,将该特定数量设置为二(2)。在步骤S1506,检查是否存在包括N×N个框中至少特定数量的△-判断框且该特定数量的△-判断框包括中央M×M个框中的至少一个框的块。当存在这类块时,步骤进入步骤S1511。如果不存在,则步骤进入步骤S1507。在图13A和图13B的例子中,将该特定数量设置为四(4)。在步骤S1507,检查是否存在包括中央M×M个框中至少特定数量的○-判断框的块。当存在这类块时,步骤进入步骤S1512。如果不存在,则步骤进入步骤S1508。在图13A和图13B的例子中,该特定数量为五(5)。

在步骤S1508,检查中央框是否是×-判断框。当中央框是×-判断框时,步骤进入步骤S1511。如果不是,则步骤进入步骤S1509。在步骤S1509,检查是否存在包括中央M×M个框中至少特定数量的△-判断框或×-判断框的块。当存在这类块时,步骤进入步骤S1511。如果不存在,则步骤进入步骤S1510。在图13A和图13B的例子中,将该特定数量设置为二(2)。在步骤S1510,检查是否存在包括N×N个框中至少特定数量的△-判断框或×-判断框且该特定数量的△-判断框或×-判断框包括中央M×M个框中的至少一个框的块。当存在这类块时,步骤进入步骤S1511。如果不存在,则步骤进入步骤S1512。在图13A和13B的例子中,该特定数量为四(4)。在步骤S1511,判断出要进行区域更新,并且完成当前判断处理。在步骤S1512,判断出不进行区域更新,并且完成当前判断处理。

例如,在N=5且M=3的情况下,该块为图13B中以灰色示出的区域,并且判断出要进行区域更新。

图14是图6中步骤S813的调焦驱动的流程图。在步骤S2001,检查是否识别出了主被摄体区域。当确定了主被摄体区域时,步骤进入步骤S2002。如果没有,则步骤进入步骤S2003。在步骤S2002,将焦点驱动至所选择的AF框中的广角端位置,并且完成当前处理。在步骤S2003,检查在中央M×M个框中是否存在○-判断框。当存在○-判断框时,步骤进入步骤S2004。如果不存在,则步骤进入步骤S2005。在步骤S2004,将焦点驱动至中央M×M个框中的○-判断框的广角端位置,并且完成当前处理。在步骤S2005,将调焦透镜驱动至预先存储的位置(固定点),并且完成当前处理。这里,例如,固定点为被摄体的存在可能性高的距离位置。

图15是图2中步骤S209的连续AF的流程图。在步骤S2101,将聚焦程度判断标志设置为TRUE。在步骤S2102,在所设置的每一AF框中获得焦点评价值。

在步骤S2103,检查所设置的AF框的数量是否为一个(1)。当AF框为一个时,步骤进入步骤S2105。如果不是,则步骤进入步骤S2104。在步骤S2104,将通过使用作为主被摄体区域而选择的AF框的焦点评价值计算出的评价值重新设置为在步骤S2105以后所使用的焦点评价值。从而,即使摄像场景改变,并且图像平面中的主被摄体区域改变,也可以计算出图像平面中的主被摄体区域的焦点评价值。

在步骤S2105,基于该焦点评价值计算聚焦程度。在该实施例中,基于该焦点评价值,将聚焦程度分成高、中和低三个程度。在步骤S2106,CPU 115判断用于指示执行摄像准备的SW1的状态(ON/OFF)。当该状态为ON时,完成当前处理,并且步骤进入图2中的步骤S213。当该状态为OFF时,步骤进入步骤S2107。在步骤S2107,进行场景改变判断。

在步骤S2108,检查峰值检测标志是否为TRUE。当为TRUE时,步骤进入步骤S2125。当为FALSE时,步骤进入步骤S2109。在步骤S2109,获取调焦透镜104的当前位置。在步骤S2110,将用于对焦点评价值和调焦透镜104的当前位置的获取进行计数的获取计数加一(1)。在初始化操作中,假定将该计数预先设置为零(0)。在步骤S2111,检查获取计数的值是否为一(1)。当该值为1时,步骤进入步骤S2114。如果该值不是1,则步骤进入步骤S2112。

在步骤S2112,检查当前焦点评价值是否大于前一焦点评价值。当前者大于后者时,步骤进入步骤S2113。如果不是,则步骤进入步骤S2120。在步骤S2113,将增量计数加一(1)。在步骤S2114,将当前焦点评价值设置为焦点评价值的最大值,并且将其存储在内置于CPU 115中的运算存储器(未示出)中。在步骤S2115,将调焦透镜104的当前位置设置为与焦点评价值的峰值相对应的位置,并且将其存储在内置于CPU 115中的运算存储器中。在步骤S2116,将当前焦点评价值设置为前一焦点评价值,并且将其存储在内置于CPU 115中的运算存储器中。在步骤S2117,检查调焦透镜104的当前位置是否在调焦透镜移动范围的端部。当当前位置在端部时,步骤进入步骤S2118。如果不是,则步骤进入步骤S2119。在步骤S2118,反转调焦透镜104的移动方向。在步骤S2119,将调焦透镜104移动预定量。

在步骤S2120,检查“(焦点评价值的最大值)-(当前焦点评价值)”是否大于特定值。当该差大于特定值时,步骤进入步骤S2121。如果不是,则步骤进入步骤S2116。这里,如果该差大于特定值,即当前焦点评价值比最大值小特定值时,将最大值当作为与焦点峰值位置相对应的值。在步骤S2121,检查增量计数是否大于零(0)。当增量计数大于0时,步骤进入步骤S2122。如果不是,则步骤进入步骤S2116。在步骤S2122,将调焦透镜104移动至与在步骤S2115所存储的焦点评价值的最大值相对应的峰值位置。在步骤S2123,将峰值检测标志设置为TRUE。在步骤S2124,将获取计数设置为零(0)。

在步骤S2125,检查当前焦点评价值相对于焦点评价值的最大值是否改变了特定比率以上。当当前焦点评价值改变了特定比率以上时,步骤进入步骤S2127。如果当前焦点评价值没有改变特定比率以上,则步骤进入步骤S2126。在步骤S2126,保持调焦透镜104的位置不变。在步骤S2127,为了再次寻找焦点评价值变成最大值的调焦透镜的位置,将峰值检测标志设置为FALSE,并且复位焦点评价值的最大值和峰值位置。在步骤S2128,复位增量计数。

如上所述,在连续AF操作中,驱动调焦透镜以使主被摄体保持处于对焦状态。

图16是图2中步骤S213的摄像处理的流程图。在步骤S2301,AE处理部103进行用于最终曝光的AE处理。在步骤S2302,根据下述过程进行用于最终曝光的AF操作(参见图17)。在步骤S2303,CPU 115判断摄像开关SW2(122)的状态(ON/OFF)。当该状态为ON时,步骤进入步骤S2305。当该状态为OFF时,步骤进入步骤S2304。在步骤S2304,判断用于指示执行摄像准备的SW 1的状态(ON/OFF)。当该状态为ON时,步骤进入步骤S2303。当该状态为OFF时,完成当前处理。在步骤S2305,进行最终曝光处理,并且完成当前处理。如下进行最终曝光处理。在摄像元件108的曝光之后,读取在摄像元件108中所累积的数据。A/D转换部109将从摄像元件108读取的模拟信号转换成数字信号。图像处理部110对从A/D转换部109输出的数字信号执行各种图像处理。在CPU 115的控制下,根据JPEG等格式压缩这样处理后的图像。然后,在CPU 115的控制下将压缩后的数据提供至图像记录部114并记录在图像记录部114中。

图17是图16中步骤S 2302的用于最终曝光的AF操作的流程图。在步骤S2401,进行用于最终曝光的AF框设置。在用于最终曝光的AF框设置中,可以在中央区域中设置具有特定大小的框,或者可以设置多个N ×N个框。在步骤S2402,检查主被摄体检测标志是否为TRUE。当该标志为TRUE时,步骤进入步骤S2403。如果不是,则步骤进入步骤S2409。在步骤S2403,检查在图15的步骤S2105计算出的聚焦程度是否为高。当聚焦程度为高时,步骤进入步骤S2404。如果不是,则步骤进入步骤S2405。

在步骤S2404,将扫描范围设置成在调焦透镜104的当前位置周围的第一范围(1)。这里,判断出主被摄体由于连续AF操作而近似处于对焦状态,即调焦透镜的位置靠近与焦点评价值的峰值相对应的对焦位置,并且设置窄的扫描范围。在步骤S2405,检查在步骤S2105计算出的聚焦程度是否为中。当聚焦程度为中时,步骤进入步骤S2406。如果不是,则步骤进入步骤S2407。在步骤S2406,将扫描范围设置成在调焦透镜104的当前位置周围的第二范围(2)。这里,判断出尽管调焦透镜由于连续AF操作而接近对焦位置,但是聚焦程度不大高,并且将扫描范围设置成比第一扫描范围宽的窄范围。在步骤S2407,检查调焦透镜104的当前位置是否处于微距(macro)区域。当当前位置处于微距区域时,步骤进入步骤S2408。如果不是,则步骤进入步骤S2409。在步骤S2408,将扫描范围设置成微距区域中预先存储的第三范围(3)。在步骤S2409,将扫描范围设置成作为整个焦点可检测范围的预先存储的第四范围(4)。

在步骤S2501,将调焦透镜104移动至扫描开始位置。假定扫描开始位置为在步骤S2404、S2406、S2408或S2409所设置的扫描范围的端部位置。在步骤S2502,A/D转换部109将从摄像元件108读取的模拟图片图像信号转换成数字信号,图像处理部110从该数字信号提取亮度信号的高频成分,并且CPU 115将该高频成分作为焦点评价值存储。在步骤S2503,CPU 115获得调焦透镜104的当前位置,并且存储该位置的数据。在步骤S2504,CPU 115检查调焦透镜104的当前位置是否与扫描结束位置相一致。当这两个位置一致时,步骤进入步骤S2506。如果不一致,则步骤进入步骤S2505。在步骤S2505,将调焦透镜104向扫描结束方向移动特定量,然后步骤返回至步骤S2502。在步骤S2506,根据在步骤S2502所存储的焦点评价值及其透镜位置,计算焦点评价值的峰值位置。在计算焦点评价值的峰值位置时,如果设置了多个AF框,则可以基于通过图9的主被摄体区域判断所确定的主被摄体区域的广角侧上的峰值位置,进行该计算。或者,可以通过其它判断方法来计算峰值位置。然后,在步骤S2411,将调焦透镜104移动至在步骤S2506计算出的峰值位置。

如上所述,在本实施例中,由于在用于摄像准备操作的指示之前确定主被摄体区域,并且使主被摄体区域持续聚焦,因而在用于摄像准备操作的指示之后,可以快速地聚焦于主被摄体上。此外,基于面部检测结果和前一AF扫描的结果,可以限制用于确定主被摄体区域的AF扫描范围。因此,可以改善摄像准备操作之前确定主被摄体区域时的图像外观和效率。

图18是第二实施例中图8的步骤S1108和图11的步骤S1411的主被摄体区域判断的流程图。在第二实施例中,与第一实施例的图9的流程图相比,步骤S2709和S2710的部分不同。另外,在这些步骤中,判断是否确定了图像平面中的主被摄体区域。图10A和10B还示出图18中的主被摄体区域判断的例子。

在步骤S2701,对所设置的每一AF框进行上述图4的聚焦判断。另外,在这里,在每一AF框中,假定聚焦判断结果为图10A所示的结果。在步骤S2702,计算并存储每个AF框中的焦点评价值的峰值位置。例如,在每一AF框中,假定峰值位置计算结果为图10B所示的结果。在步骤S2703,检查所设置的AF框的数量是否是一个(1)。当设置了单个AF框时,步骤进入步骤S2716。如果不是设置了单个AF框,则步骤进入步骤S2704。

在步骤S2704,从广角端开始对中央M×M个框中的AF框的PeakPos进行排序。以S表示排序数。另外,在这里,M=3。图10A~10C中以粗实线包围的9(3×3)个框为中央M×M个框。这里,不能计算出在步骤S2701的聚焦判断中判断为x-判断的AF框的峰值位置,因而从要排序的AF框排除这类AF框。在图10B的情况下,将从广角端开始的排序结果表示为410、400、400、400、100、100、100和90,并且排序数S为S=8。

在步骤S2705,将用于表示在步骤S2702所计算出的峰值位置相对于广角端的顺序的计数P设置为一(1)。在步骤S2706,将按照排序顺序的第P个PeakPos设置为PeakPosP。在图10B的情况下,当P=1时,PeakPosP=410。在步骤S2707,在中央M×M个AF框中,检测AF框中具有○-判断且在从PeakPosP的框开始的特定深度范围内的块,并且存储构成该块的AF框的数量和位置。在步骤S2708,在中央N×N个AF框中,检测AF框中具有○-判断且在从PeakPosP的框开始的特定深度范围内、并包括中央M×M个AF框中的至少一个框的块,并且存储构成该块的AF框的数量和位置。在如图10A和图10B所示的判断结果的情况下,检测到包括图10C中以灰色示出的框的块。

在步骤S2709,检查主被摄体区域判断的当前处理是否是图6中的步骤S806的用于参考前一操作判断的AF扫描时的处理。如果是,则步骤进入步骤S2710。如果不是,则步骤进入步骤S2711。

在步骤S2710,检查在步骤S2707或S2708检测到的块是否包括前一被摄体区域的至少特定数量的框。当该块包括前一被摄体区域的至少特定数量的框时,步骤进入步骤S2717。否则步骤进入步骤S2711。

在步骤S2711,检查在步骤S2707或S2708检测到的块是否包括中央框。当该块包括中央框时,步骤进入步骤S2717。如果该块不包括中央框,则步骤进入步骤S2712。在步骤S2712,检查在步骤S2707或S2708检测到的块是否包括中央M×M个框中至少特定数量的框。当该块包括中央M×M个框中至少特定数量的框时,步骤进入步骤S2717。否则步骤进入步骤S2713。在步骤S2713,检查在步骤S2707或S2708检测到的块是否包括中央M×M个框中的至少一个框以及中央N×N个框中至少特定数量的框。当该块包括中央M×M个框中的至少一个框以及中央N×N个框中至少特定数量的框时,步骤进入步骤S2717。否则步骤进入步骤S2714。在步骤S2714,将计数P加一(1)。在步骤S2715,检查计数P是否大于排序数S。当计数P大于排序数S时,步骤进入步骤S2719。如果不大于,则步骤返回至步骤S2706。

在步骤S2716,检查步骤S2701的聚焦判断结果是否是○-判断。当该结果为○-判断时,步骤进入步骤S2717。如果不是,则步骤进入步骤S2719。在步骤S2717,对主被摄体区域的确定做出肯定判断。在步骤S2718,将构成该块的AF框判断为主被摄体区域并选择这些AF框,并且完成当前判断处理。在这样所设置的AF框仅包括一个(1个)框的情况下,选择这一个框。在步骤S2719,判断出不能确定主被摄体区域,并且结束当前判断处理。

如上所述,在本实施例中,在确定主被摄体区域时,优先选择包括前一主被摄体区域中的框位置的框。因此,可以更有效且精确地实现主被摄体区域的确定。

除在本文中另外说明外,这些附图中以边框或块形式示出的各种组件均是公知的,并且它们的内部结构和操作对于实现或使用本发明、或者对于本发明最佳方式的说明来说并不是关键的。

尽管参考典型实施例说明了本发明,但是应该理解,本发明不限于所公开的典型实施例。所附权利要求书的范围符合最宽的解释,以包含所有这类修改以及等同结构和功能。

本申请要求2009年2月17日提交的第2009-034113号日本专利申请的优先权,其全部内容通过引用包含于此。

Claims (8)

1.一种焦点调节设备,包括:

接收单元,用于接收用于焦点调节的指示;

摄像单元,用于对通过调焦透镜输入的被摄体图像进行摄像以输出图像数据;

设置单元,用于设置焦点检测区域;以及

焦点调节单元,用于在移动所述调焦透镜的同时检测表示所述焦点检测区域中所述调焦透镜的聚焦状态的焦点信号,以基于所述焦点信号在预定范围内调节所述调焦透镜的位置,

其中,所述焦点调节单元控制第一操作和第二操作,所述第一操作用于在接收到所述指示之前检测所述焦点信号以确定要聚焦的被摄体区域,所述第二操作用于在接收到所述指示时基于所确定的要聚焦的被摄体区域的信息来检测所述焦点信号以进行所述调焦透镜的焦点调节;并且

所述焦点调节单元在所述第一操作之前通过基于所述摄像单元的输出信号判断是否检测到面部,来判断是否能够预测要聚焦的被摄体,并且当没有检测到面部时,在所述第一操作中,所述焦点调节单元将第一移动范围设置为所述调焦透镜的移动范围,而当检测到面部时,所述焦点调节单元设置比所述第一移动范围窄的第二移动范围。

2.根据权利要求1所述的焦点调节设备,其特征在于,基于通过所述面部检测所获得的信息,确定所述第二移动范围。

3.一种焦点调节设备,包括:

接收单元,用于接收用于焦点调节的指示;

摄像单元,用于对通过调焦透镜输入的被摄体图像进行摄像以输出图像数据;

设置单元,用于设置焦点检测区域;以及

焦点调节单元,用于在移动所述调焦透镜的同时检测表示所述焦点检测区域中所述调焦透镜的聚焦状态的焦点信号,以基于所述焦点信号在预定范围内调节所述调焦透镜的位置,

其中,所述焦点调节单元控制第一操作和第二操作,所述第一操作用于在接收到所述指示之前检测所述焦点信号以确定要聚焦的被摄体区域,所述第二操作用于在接收到所述指示时基于所确定的要聚焦的被摄体区域的信息来检测所述焦点信号以进行所述调焦透镜的焦点调节;并且

所述焦点调节单元在所述第一操作之前通过根据前一AF操作时的摄像场景判断当前摄像场景是否改变,来判断是否能够预测要聚焦的被摄体;并且当摄像场景发生改变时,在所述第一操作中,所述焦点调节单元将第一移动范围设置为所述调焦透镜的移动范围,而当摄像场景没有发生改变时,所述焦点调节单元设置比所述第一移动范围窄的第二移动范围。

4.根据权利要求3所述的焦点调节设备,其特征在于,基于所述调焦透镜的当前位置,确定所述第二移动范围。

5.一种用于控制焦点调节设备的焦点调节方法,所述焦点调节设备包括摄像单元,所述摄像单元用于对通过调焦透镜输入的图像进行摄像以输出图像数据,所述焦点调节方法包括以下步骤:

进行第一AF扫描操作,所述第一AF扫描操作用于进行在摄像准备操作之前在移动所述调焦透镜的同时与所述调焦透镜的位置相关联地获得所述摄像单元在所设置的焦点检测区域中的输出信号的扫描操作;并且确定要聚焦的被摄体区域;

进行不同于所述第一AF扫描操作的第二AF扫描操作,所述第二AF扫描操作用于进行在所述摄像准备操作时进行调焦操作的扫描操作;以及

在进行所述第一AF扫描操作之前通过基于所述摄像单元的输出信号判断是否检测到面部,来判断是否能够预测要聚焦的被摄体;

当没有检测到面部时,在所述第一AF扫描操作中,将第一移动范围设置为所述调焦透镜的移动范围;以及

当检测到面部时,设置比所述第一移动范围窄的第二移动范围。

6.根据权利要求5所述的焦点调节方法,其特征在于,还包括:基于通过所述面部检测所获得的信息,确定所述第二移动范围。

7.一种用于控制焦点调节设备的焦点调节方法,所述焦点调节设备包括摄像单元,所述摄像单元用于对通过调焦透镜输入的图像进行摄像以输出图像数据,所述焦点调节方法包括以下步骤:

进行第一AF扫描操作,所述第一AF扫描操作用于进行在摄像准备操作之前在移动所述调焦透镜的同时与所述调焦透镜的位置相关联地获得所述摄像单元在所设置的焦点检测区域中的输出信号的扫描操作;并且确定要聚焦的被摄体区域;

进行不同于所述第一AF扫描操作的第二AF扫描操作,所述第二AF扫描操作用于进行在所述摄像准备操作时进行调焦操作的扫描操作;以及

在进行所述第一AF扫描操作之前通过根据前一AF操作时的摄像场景判断当前摄像场景是否改变,来判断是否能够预测要聚焦的被摄体;

当摄像场景发生改变时,在所述第一AF扫描操作中,将第一移动范围设置为所述调焦透镜的移动范围;以及

当摄像场景没有发生改变时,设置比所述第一移动范围窄的第二移动范围。

8.根据权利要求7所述的焦点调节方法,其特征在于,还包括:基于所述调焦透镜的当前位置,确定所述第二移动范围。

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009034113A JP5300520B2 (ja) | 2009-02-17 | 2009-02-17 | 焦点調節装置、及び焦点調節方法 |

| JP2009-034113 | 2009-02-17 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN101806948A CN101806948A (zh) | 2010-08-18 |

| CN101806948B true CN101806948B (zh) | 2013-02-13 |

Family

ID=42559984

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN2010101170618A Active CN101806948B (zh) | 2009-02-17 | 2010-02-20 | 焦点调节设备和焦点调节方法 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US7957633B2 (zh) |

| JP (1) | JP5300520B2 (zh) |

| CN (1) | CN101806948B (zh) |

Families Citing this family (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5217600B2 (ja) * | 2008-04-22 | 2013-06-19 | ソニー株式会社 | 撮像装置 |

| TWI383673B (zh) * | 2009-09-01 | 2013-01-21 | Quanta Comp Inc | 測光權重調整方法及其裝置 |

| US9049364B2 (en) * | 2012-02-13 | 2015-06-02 | Htc Corporation | Focus adjusting method and image capture device thereof |

| JP5949591B2 (ja) * | 2013-02-13 | 2016-07-06 | ソニー株式会社 | 撮像装置、制御方法、及び、プログラム |

| JP6539015B2 (ja) * | 2013-12-05 | 2019-07-03 | キヤノン株式会社 | 撮像装置及びその制御方法 |

| TWI524108B (zh) | 2014-04-24 | 2016-03-01 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 被動式自動對焦裝置與方法 |

| JP6618255B2 (ja) | 2014-12-24 | 2019-12-11 | キヤノン株式会社 | ズーム制御装置、撮像装置、ズーム制御装置の制御方法、ズーム制御装置の制御プログラム及び記憶媒体 |

| JP6474693B2 (ja) * | 2015-06-19 | 2019-02-27 | オリンパス株式会社 | 焦点検出装置、焦点検出方法、および記録媒体 |

| TWI585394B (zh) * | 2015-12-09 | 2017-06-01 | 由田新技股份有限公司 | 動態式自動追焦系統 |

| CN110381261B (zh) * | 2019-08-29 | 2020-11-03 | 重庆紫光华山智安科技有限公司 | 聚焦方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备 |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5144357A (en) * | 1987-11-06 | 1992-09-01 | Minolta Camera Kabushiki Kaisha | Automatic focus detecting means |

| CN1924689A (zh) * | 2005-08-31 | 2007-03-07 | 株式会社尼康 | 自动聚焦装置 |

| CN101241222A (zh) * | 2007-02-08 | 2008-08-13 | 佳能株式会社 | 焦点调节装置、摄像设备和焦点调节方法 |

| CN101309366A (zh) * | 2007-05-15 | 2008-11-19 | 佳能株式会社 | 摄像设备及其控制方法 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4106485B2 (ja) | 2002-03-29 | 2008-06-25 | 株式会社ニコン | カメラ |

| JP4674471B2 (ja) * | 2005-01-18 | 2011-04-20 | 株式会社ニコン | デジタルカメラ |

| JP4429328B2 (ja) * | 2007-02-09 | 2010-03-10 | キヤノン株式会社 | 自動合焦装置とその制御方法並びに撮像装置 |

-

2009

- 2009-02-17 JP JP2009034113A patent/JP5300520B2/ja active Active

-

2010

- 2010-02-12 US US12/705,327 patent/US7957633B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2010-02-20 CN CN2010101170618A patent/CN101806948B/zh active Active

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5144357A (en) * | 1987-11-06 | 1992-09-01 | Minolta Camera Kabushiki Kaisha | Automatic focus detecting means |

| CN1924689A (zh) * | 2005-08-31 | 2007-03-07 | 株式会社尼康 | 自动聚焦装置 |

| CN101241222A (zh) * | 2007-02-08 | 2008-08-13 | 佳能株式会社 | 焦点调节装置、摄像设备和焦点调节方法 |

| CN101309366A (zh) * | 2007-05-15 | 2008-11-19 | 佳能株式会社 | 摄像设备及其控制方法 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US7957633B2 (en) | 2011-06-07 |

| CN101806948A (zh) | 2010-08-18 |

| JP5300520B2 (ja) | 2013-09-25 |

| US20100209093A1 (en) | 2010-08-19 |

| JP2010191082A (ja) | 2010-09-02 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN101806948B (zh) | 焦点调节设备和焦点调节方法 | |

| CN101806950B (zh) | 焦点调节设备和焦点调节方法 | |

| CN101808197B (zh) | 焦点调节设备和焦点调节方法 | |

| JP5288015B2 (ja) | 画像追尾装置、画像追尾方法、およびカメラ | |

| CN101013190B (zh) | 调焦装置、摄像设备和控制方法 | |

| CN101806949B (zh) | 焦点调节设备和焦点调节方法 | |

| US8189056B2 (en) | Image capturing apparatus, angle-of-view adjusting method and recording medium | |

| JP5406552B2 (ja) | 焦点調節装置、及び焦点調節方法 | |

| CN104754213A (zh) | 摄像设备及其控制方法 | |

| JP5339955B2 (ja) | 焦点調節装置及び焦点調節方法 | |

| JP5406553B2 (ja) | 焦点調節装置、及び焦点調節方法 | |

| JP5300521B2 (ja) | 焦点調節装置、及び焦点調節方法 | |

| JP7289714B2 (ja) | 焦点調整装置、撮像装置、焦点調整方法、およびプログラム | |

| JP5855054B2 (ja) | 焦点調節装置及び焦点調節方法 | |

| CN100594418C (zh) | 影像撷取装置、其对焦方法以及影像对比值的确定方法 | |

| WO2005033763A1 (ja) | 撮影レンズ位置制御装置 | |

| JP7191680B2 (ja) | 画像処理装置および撮像装置 | |

| JP6590496B2 (ja) | 撮像装置、その制御方法、及びプログラム | |

| US20230076475A1 (en) | Electronic apparatus and control method | |

| JP2011043633A (ja) | 焦点調節装置、及び焦点調節方法 | |

| JP2011043632A (ja) | 焦点調節装置、及び焦点調節方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| C06 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| C10 | Entry into substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| C14 | Grant of patent or utility model | ||

| GR01 | Patent grant |