JP6362080B2 - 管理システムおよび管理方法 - Google Patents

管理システムおよび管理方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6362080B2 JP6362080B2 JP2014084965A JP2014084965A JP6362080B2 JP 6362080 B2 JP6362080 B2 JP 6362080B2 JP 2014084965 A JP2014084965 A JP 2014084965A JP 2014084965 A JP2014084965 A JP 2014084965A JP 6362080 B2 JP6362080 B2 JP 6362080B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- tenant

- transfer

- service provider

- sharing

- management information

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications

- H04L67/50—Network services

- H04L67/51—Discovery or management thereof, e.g. service location protocol [SLP] or web services

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications

- H04L67/01—Protocols

- H04L67/10—Protocols in which an application is distributed across nodes in the network

- H04L67/1097—Protocols in which an application is distributed across nodes in the network for distributed storage of data in networks, e.g. transport arrangements for network file system [NFS], storage area networks [SAN] or network attached storage [NAS]

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Description

図1は、本実施形態におけるテナント管理システムの構成を示す図である。本テナント管理システムは、例えば、クラウドサービスで用いられる。クラウドサービスでは、一般的に、データストレージやユーザ情報は、顧客ごとのシステム上の専用領域であるテナント単位で管理される。例えば、企業等の顧客は顧客テナントであり、また、顧客へプリンタや複合機の管理・修理サービスなどを提供するサービスプロバイダテナントである。以下、顧客テナントとサービスプロバイダテナントとを纏めて管理テナント、若しくは、単にテナントともいう。

図2は、ホストコンピュータ101及び102、管理サーバ103を構成する情報処理装置の内部構成の一例を示すブロック図である。ホストコンピュータ101及び102、管理サーバ103は、ROM202、あるいは記憶装置であるハードディスク(HD)211に記憶されたソフトウェアを実行するCPU201を含む。CPU201は、システムバス205に接続される各ハードウェアを総括的に制御する。RAM203は、CPU201の主メモリやワークエリア等として機能する。

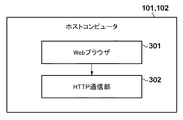

図3は、図1のホストコンピュータ101及び102の機能構成の一例を示すブロック図である。Webブラウザ301は、HTMLデータを解釈し、表示モジュール210に画面表示させるための描画処理を行い、キーボード等から受付けたユーザ操作に基づき、HTTP通信部302にHTTP要求コマンドを送信する。HTTP通信部302は、Webブラウザ301からの通信要求を受けて、NIC204を介してHTTPまたはHTTPSプロトコルを用いて、管理サーバ103と通信を行い、Webページの要求や、Webページデータの受信を行う。

図4は、図1の管理サーバ103の機能構成の一例を示すブロック図である。インタフェース部401は、図2のNIC204によりネットワーク104を介して、ホストコンピュータ101との通信を制御する。インタフェース部401は、ホストコンピュータ101及び102からのHTTPまたはHTTPSによるWebページへの要求があると、アクセス許可状態などを判定した後、HTMLデータを返信する。

図5は、図4のテナント情報管理部402が管理するサービスプロバイダテナント情報テーブル500の一例を示す図である。サービスプロバイダテナント情報テーブル500は、システムに存在するサービスプロバイダテナントの一覧を示す。サービスプロバイダテナントID501は、サービスプロバイダテナントをシステム内で一意に識別するための識別情報(ID)である。サービスプロバイダテナント名502は、サービスプロバイダテナントID501で示されるサービスプロバイダテナントの名称を示す。サービスプロバイダテナント情報テーブル500の各設定値は、管理サーバ103の入力装置を介してユーザにより設定/変更可能である。また、サービスプロバイダテナント情報テーブル500は、例えばファイル名で区別可能にすることで、サービスプロバイダテナントごとに構成しても良い。

図6(a)は、図4のテナント情報管理部402が管理する顧客テナント情報テーブル600の一例を示す図である。顧客テナント情報テーブル600は、システムに存在する顧客テナントの一覧を示す。顧客テナントID601は、顧客テナントをシステム内で一意に識別するためのIDである。顧客テナント名602は、顧客テナントID601で示される顧客テナントの名称を示す。ライセンス付与サービスプロバイダテナントID603は、階層構造のルートに位置する共有情報とするためのライセンスを顧客テナントに付与したサービスプロバイダテナントIDを示す。

図7(a)は、図4のテナント情報管理部402が管理する管理顧客テナント情報テーブル700の一例を示す図である。管理顧客テナント情報テーブル700は、サービスプロバイダテーブルが管理する顧客テナントを示す一覧である。サービスプロバイダテナント701は、サービスプロバイダテナントをシステム内で一意に識別するためのIDである。管理顧客テナントID702は、顧客テナントをシステム内で一意に識別するためのIDである。図7(a)において、サービスプロバイダテナントID701で示されるサービスプロバイダは、各行で対応する顧客テナントID702で示される顧客を管理している。

図8(a)は、図4の共有情報管理部403が管理する共有情報テーブル800の一例を示す図である。顧客テナントID801は、顧客テナントをシステム内で一意に識別するためのIDである。共有元サービスプロバイダテナントID802は、各行で対応する顧客テナントIDの顧客テナントを管理するサービスプロバイダテナントを識別するためのIDである。共有先サービスプロバイダテナントID803は、共有元サービスプロバイダテナントから共有を許可されたサービスプロバイダを識別するためのIDである。例えば、行804では、共有元サービスプロバイダテナントのS000Bは、顧客テナントC0003の管理を、共有先サービスプロバイダテナントのS000Xに共有している。

図13(a)は、サービスプロバイダの移管設定画面の一例を示す図である。サービスプロバイダの移管設定画面は、ホストコンピュータ101でサービスプロバイダの移管についての設定と実行の操作を受付けるための設定画面である。サービスプロバイダの移管設定画面では、移管元のサービスプロバイダ1301、移管先のサービスプロバイダ1302、移管対象の顧客1303を設定(指定)可能である。ユーザがそれらの情報を設定して移管ボタン1304を押下すると、設定内容がHTTPリクエストに設定され、管理サーバ103に送信される。

図15は、図4の移管処理部404が実行するサービスプロバイダの移管処理の手順を示すフローチャートである。図1の管理サーバ103が情報処理装置として図15の処理を行う。管理サーバ103は、図13のサービスプロバイダの移管設定画面においてサービスプロバイダの移管設定が行われたときに本処理を実行する。図15の各処理は、例えば、CPU201がHD211やROM202等より制御プログラムをRAM203にロードして実行することにより実現される。

図16は、図15のS1503の共有情報の変更処理の詳細な手順を示すフローチャートである。本処理による共有情報の変更により、サービスプロバイダ移管後の共有状態が適切な状態となる。

図17は、図16のS1605の処理の詳細な手順を示すフローチャートである。本処理では、移管元サービスプロバイダが共有元サービスプロバイダである共有情報の変更を行う。

図18は、図16のS1606の処理の詳細な手順を示すフローチャートである。本処理では、移管元サービスプロバイダが共有先サービスプロバイダである共有情報の変更を行う。

図19は、図16のS1607の処理の詳細な手順を示すフローチャートである。本処理では、移管先サービスプロバイダにより管理されていない顧客テナントについて、共有情報の変更処理を行う。

図20は、図15のS1504の処理の詳細な手順を示すフローチャートである。本処理では、管理顧客テナント情報テーブル700に保管されている管理顧客テナント情報について、サービスプロバイダの移管に伴う変更処理を行う。

図6(b)は、図6(a)の顧客テナント情報テーブル600の移管処理後の状態を示す図である。ここで、移管元サービスプロバイダは、サービスプロバイダX(サービスプロバイダテナントIDはS000X)とする。また、移管先サービスプロバイダは、サービスプロバイダA(サービスプロバイダテナントIDはS000A)とする。図6(b)に示すように、顧客テナント情報604と605は、図16のS1609の処理により、ライセンス付与サービスプロバイダテナントID603が移管先のサービスプロバイダIDに変更されている。

図7(b)は、図7(a)の管理顧客テナント情報テーブル700の移管処理後の状態を示す図である。管理顧客テナント情報703と704は、図20のS2004の処理により、サービスプロバイダテナントID701が移管先のサービスプロバイダIDに変更されている。また、管理顧客テナント情報705〜708は、S2003の処理により、削除されている。

図8(b)及び図9は、図8(a)の共有情報テーブル800の移管処理後の状態を示す図である。図8(b)は、移管後の共有状態設定画面において、移管後の共有状態として、設定1306若しくは設定1402が選択された場合の移管処理後の状態を示す図である。図9は、移管後の共有状態として、設定1307若しくは設定1403が選択された場合の移管処理後の状態を示す図である。図9は、共有情報815において図8と異なる。

Claims (7)

- 階層構造を成す複数のテナントを用いて管理情報を管理する管理システムであって、

前記複数のテナントのうち、テナント間での移管の対象となる管理情報を管理する第1のテナントを指定する第1の指定手段と、

前記第1の指定手段により指定された前記第1のテナントからの前記移管の対象となる管理情報の移管先となる第2のテナントを指定する第2の指定手段と、

前記第1のテナントで管理される管理情報のうち、他のテナントと共有されている管理情報を、当該管理情報についての共有関係に従って特定する特定手段と、

前記第1のテナントで管理される管理情報のうち、前記特定手段により特定された管理情報以外の管理情報を前記第2のテナントに移管する移管手段と、

前記特定手段により特定された管理情報についての共有関係を、前記移管手段による移管後に構成される新たな階層構造に従って、前記第2のテナントと該第2のテナントの上位または下位の階層のテナントとで共有することを示す共有関係に変更する変更手段と、を備え、

前記変更手段によって、前記特定手段により特定された管理情報についての共有関係が、前記移管手段による移管後に構成される新たな階層構造に従って、前記第2のテナントと該第2のテナントの上位または下位の階層のテナントとで共有することを示す共有関係に変更されることで、前記特定手段により特定された管理情報は、前記第2のテナントに移管される、

ことを特徴とする管理システム。 - 前記移管手段による移管の際に、前記第1のテナントについての階層構造に従った共有関係を前記第2のテナントに適用するか否かを選択する選択手段、をさらに備え、

前記変更手段は、前記特定手段により特定された管理情報についての共有関係を、前記選択手段による選択に応じて構成される新たな階層構造に従って、前記第2のテナントと該第2のテナントの上位または下位の階層のテナントとで共有することを示す共有関係に変更する、ことを特徴とする請求項1に記載の管理システム。 - 前記選択手段により、前記第1のテナントについての階層構造に従った共有関係を前記第2のテナントに適用すると選択された場合、

前記変更手段は、前記移管手段による移管前に前記第2のテナントが前記第1のテナントの上位に位置する場合、前記第1のテナントより下位の共有関係を当該移管後の前記第2のテナントより下位の共有関係に適用する、ことを特徴とする請求項2に記載の管理システム。 - 前記変更手段は、前記移管手段による移管前に前記第2のテナントが前記第1のテナントの下位に位置する場合、前記第1のテナントより上位の共有関係を当該移管後の前記第2のテナントより上位の共有関係に適用する、ことを特徴とする請求項3に記載の管理システム。

- 前記移管手段による移管後に構成される新たな階層構造の設定を受け付ける受付手段をさらに備え、

前記変更手段は、前記特定手段により特定された管理情報についての共有関係を、前記受付手段による受け付けた設定に応じて構成される新たな階層構造に従って、前記第2のテナントと該第2のテナントの上位または下位の階層のテナントとで共有することを示す共有関係に変更する、ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の管理システム。 - 前記複数のテナントは、顧客にサービスを提供する複数のサービスプロバイダにより用いられる管理情報を管理し、

当該管理情報は、前記顧客についての顧客情報を含む、ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の管理システム。 - 階層構造を成す複数のテナントを用いて管理情報を管理する管理システムにおいて実行される管理方法であって、

前記複数のテナントのうち、テナント間での移管の対象となる管理情報を管理する第1のテナントを指定する第1の指定工程と、

前記第1の指定工程において指定された前記第1のテナントからの前記移管の対象となる管理情報の移管先となる第2のテナントを指定する第2の指定工程と、

前記第1のテナントで管理される管理情報のうち、他のテナントと共有されている管理情報を、当該管理情報についての共有関係に従って特定する特定工程と、

前記第1のテナントで管理される管理情報のうち、前記特定工程において特定された管理情報以外の管理情報を前記第2のテナントに移管する移管工程と、

前記特定工程において特定された管理情報についての共有関係を、前記移管工程における移管後に構成される新たな階層構造に従って、前記第2のテナントと該第2のテナントの上位または下位の階層のテナントとで共有することを示す共有関係に変更する変更工程と、を有し、

前記変更工程において、前記特定工程において特定された管理情報についての共有関係が、前記移管工程における移管後に構成される新たな階層構造に従って、前記第2のテナントと該第2のテナントの上位または下位の階層のテナントとで共有することを示す共有関係に変更されることで、前記特定工程において特定された管理情報は、前記第2のテナントに移管される、

ことを特徴とする管理方法。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014084965A JP6362080B2 (ja) | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 管理システムおよび管理方法 |

| US14/686,883 US9769267B2 (en) | 2014-04-16 | 2015-04-15 | Managing system and managing method |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014084965A JP6362080B2 (ja) | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 管理システムおよび管理方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015204086A JP2015204086A (ja) | 2015-11-16 |

| JP2015204086A5 JP2015204086A5 (ja) | 2017-05-25 |

| JP6362080B2 true JP6362080B2 (ja) | 2018-07-25 |

Family

ID=54323021

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014084965A Active JP6362080B2 (ja) | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 管理システムおよび管理方法 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9769267B2 (ja) |

| JP (1) | JP6362080B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6919561B2 (ja) * | 2017-12-28 | 2021-08-18 | 株式会社リコー | 情報処理装置、情報処理システム、統合方法 |

| CN111988173B (zh) * | 2020-08-19 | 2023-09-12 | 北京安瑞志远科技有限公司 | 基于多层父子结构租户的租户管理平台和租户管理方法 |

Family Cites Families (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20040215630A1 (en) * | 2003-04-25 | 2004-10-28 | Ipolicy Networks, Inc. | Hierarchical service management system |

| US20080080526A1 (en) | 2006-09-28 | 2008-04-03 | Microsoft Corporation | Migrating data to new cloud |

| JP5120207B2 (ja) | 2008-10-29 | 2013-01-16 | 富士通株式会社 | ロールベースアクセス制御方法、プログラム及びコンピュータ |

| US20110219050A1 (en) * | 2010-03-04 | 2011-09-08 | Kryptonite Systems, Inc. | Portability of personal and social information in a multi-tenant environment |

| US8452726B2 (en) * | 2010-06-04 | 2013-05-28 | Salesforce.Com, Inc. | Sharing information between tenants of a multi-tenant database |

| US9244951B2 (en) | 2012-03-08 | 2016-01-26 | International Business Machines Corporation | Managing tenant-specific data sets in a multi-tenant environment |

| JP5910218B2 (ja) * | 2012-03-22 | 2016-04-27 | 富士ゼロックス株式会社 | 管理装置、プログラム及び情報処理システム |

| US9244742B2 (en) * | 2012-05-31 | 2016-01-26 | Vmware, Inc. | Distributed demand-based storage quality of service management using resource pooling |

| US9350599B1 (en) | 2012-06-26 | 2016-05-24 | Google Inc. | User content access management and control |

| US9104344B2 (en) | 2013-01-25 | 2015-08-11 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Cumulative consumable usage in cloud-based printing services |

| WO2015112962A1 (en) * | 2014-01-24 | 2015-07-30 | Dante Consulting, Inc. | Configuration of partition relationships |

-

2014

- 2014-04-16 JP JP2014084965A patent/JP6362080B2/ja active Active

-

2015

- 2015-04-15 US US14/686,883 patent/US9769267B2/en active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2015204086A (ja) | 2015-11-16 |

| US9769267B2 (en) | 2017-09-19 |

| US20150304434A1 (en) | 2015-10-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9524133B2 (en) | Printing server group including a print service of transferring a print job to a printer via a network | |

| US8854665B2 (en) | Information processing system, registration device, and computer readable medium for identifying a user of a printer | |

| US20100290081A1 (en) | System operating under web environment and method of controlling the same | |

| JP5349947B2 (ja) | システム、画像形成装置、制御方法およびプログラム | |

| US10439957B1 (en) | Tenant-based management system and method for distributed computing environments | |

| JP5979986B2 (ja) | 配信システム及びその制御方法 | |

| CN106104498B (zh) | 信息处理系统、数据处理控制方法、程序和记录介质 | |

| US20160292601A1 (en) | Delegation of tasks to other personnel in an erp application | |

| CN102541988A (zh) | 文档管理装置及其控制方法 | |

| CN102779018B (zh) | 控制装置、控制方法和控制系统 | |

| JP2016018339A (ja) | システム、及びシステムの制御方法 | |

| JP2012208886A (ja) | 印刷システム、印刷指示端末、印刷サーバ、方法およびプログラム | |

| JP6362080B2 (ja) | 管理システムおよび管理方法 | |

| US20130107307A1 (en) | Image forming system, image forming device, and non-transitory computer readable medium | |

| US10027849B2 (en) | Image forming apparatus having user group management function and control method therefor, and storage medium | |

| JP6486956B2 (ja) | システムおよび方法 | |

| JP6872919B2 (ja) | センサネットワーク管理方法およびセンサネットワーク管理システム | |

| JP6354736B2 (ja) | 画像形成システムおよび画像形成方法 | |

| JP2005267307A (ja) | 画面作成装置、方法、プログラム、及び記録媒体 | |

| JP2015075847A (ja) | 情報処理システム、拠点監視装置、及び、情報処理方法 | |

| JP2018074232A (ja) | 情報処理システムおよび情報処理方法 | |

| US20090132498A1 (en) | Information processing apparatus, information processing system, processing method thereof, and recording medium | |

| US10187267B2 (en) | Device management system, device management method, and server apparatus | |

| JP2022546242A (ja) | 多機能デバイス、システム、多機能デバイスを構成する方法、及びプログラム | |

| JP7230458B2 (ja) | 情報処理システム、情報処理装置、プログラム、及び推奨商品判定方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170403 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170403 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20180423 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20180521 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20180619 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6362080 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |