JP5645031B2 - データ送受信方法 - Google Patents

データ送受信方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5645031B2 JP5645031B2 JP2012255202A JP2012255202A JP5645031B2 JP 5645031 B2 JP5645031 B2 JP 5645031B2 JP 2012255202 A JP2012255202 A JP 2012255202A JP 2012255202 A JP2012255202 A JP 2012255202A JP 5645031 B2 JP5645031 B2 JP 5645031B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- data

- node

- transmission

- standby

- information

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title claims description 236

- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 54

- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims description 21

- 230000004044 response Effects 0.000 description 41

- 239000000872 buffer Substances 0.000 description 15

- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 12

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 7

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 4

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1

- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1

- 230000004622 sleep time Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L12/00—Data switching networks

- H04L12/02—Details

- H04L12/12—Arrangements for remote connection or disconnection of substations or of equipment thereof

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L12/00—Data switching networks

- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]

- H04L12/40—Bus networks

- H04L12/403—Bus networks with centralised control, e.g. polling

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L12/00—Data switching networks

- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]

- H04L12/44—Star or tree networks

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L41/00—Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks

- H04L41/12—Discovery or management of network topologies

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications

- H04L67/01—Protocols

- H04L67/10—Protocols in which an application is distributed across nodes in the network

- H04L67/104—Peer-to-peer [P2P] networks

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management

- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control

- H04W28/04—Error control

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management

- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control

- H04W28/06—Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information

- H04W28/065—Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information using assembly or disassembly of packets

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes

- H04W52/02—Power saving arrangements

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes

- H04W52/02—Power saving arrangements

- H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices

- H04W52/0212—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave

- H04W52/0216—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes

- H04W52/02—Power saving arrangements

- H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices

- H04W52/0212—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave

- H04W52/0219—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave where the power saving management affects multiple terminals

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes

- H04W52/02—Power saving arrangements

- H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices

- H04W52/0225—Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal

- H04W52/0229—Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W56/00—Synchronisation arrangements

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W68/00—User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W84/00—Network topologies

- H04W84/18—Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE

- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks

- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Mobile Radio Communication Systems (AREA)

- Communication Control (AREA)

- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

- Small-Scale Networks (AREA)

Description

まず、本発明の第1実施形態に係るデータ送受信方法について説明する。

次に、本発明の第2実施形態に係るデータ送受信方法について説明する。

次に、本発明の第3実施形態に係るデータ送受信方法について説明する。

2 無線部

3 通信制御部

4 上位層処理部

11、110、120、130 生成データ

11a、13a、110a、120a、130a ヘッダ部

11b、13b、14b、110b、120b、130b 情報部

12、140 送信データサイズ

13、14 中間データ

15、16、150 送信データ

15a、15b 分割ヘッダ部

21 受信用アンテナ

22 受信部

23 送信用アンテナ

24 送信部

25 メインバッファ

26 送信バッファ

Claims (2)

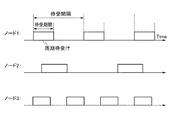

- 複数のノードが各々固有の間隔で周期的な待ち受けを行うノード間のデータ送受信方法であって、

一のノードが、通信可能な他のノードを検出する検出工程と、

前記一のノードが、データ送信タイミングを示す予告情報を所定の間隔を置いて複数回、前記他のノードの前記周期的な待ち受けの1つの周期に亘るように連続して前記他のノードに送信する連続送信工程と、

前記周期的な待ち受け中に前記予告情報を受信した前記他のノードが、前記予告情報に示されている前記データ送信タイミングに従いデータを待ち受ける予告待受工程と、

前記一のノードが、送信対象データのデータサイズについて、送信しうるデータサイズ以下か否かの判定を行う判定工程と、

前記一のノードが、送信しうるデータサイズよりも大きい前記送信対象データを、送信しうるデータサイズ以下のデータサイズになる複数の中間データに分割する分割工程と、

前記一のノードが、複数の前記中間データのそれぞれに分割ヘッダを付加し、複数の送信データを生成する送信データ生成工程と、

前記一のノードが、前記他のノードに、前記予告情報の前記データ送信タイミングに従い複数の前記送信データを送信する予告送信工程と、

前記他のノードが、前記予告データ送信タイミングに従い前記一のノードから送信された前記送信データを受信する予告受信工程と、

前記他のノードが、受信した複数の前記送信データについて、前記分割ヘッダの情報に基づき統合し、前記送信対象データを復元する復元工程と、

を備えることを特徴とするデータ送受信方法。 - 複数のノードが各々固有の間隔で周期的な待ち受けを行うノード間のデータ送受信方法であって、

一のノードが、通信可能な他のノードを検出する検出工程と、

前記一のノードが、前記他のノードが前記周期的な待ち受けを行うタイミングを示す待受情報を要求する待受情報要求を、所定の間隔を置いて複数回、前記他のノードの前記周期的な待ち受けの1つの周期に亘るように連続して前記他のノードに送信する連続送信工程と、

前記一のノードが、複数回の前記待受情報要求の送信にそれぞれ連続して、前記他のノードからの待受情報の待ち受けを行う受信待受工程と、

前記一のノードからの前記待受情報要求を受信した前記他のノードが、前記待受情報を前記一のノードに送信する待受情報送信工程と、

前記一のノードが、前記他のノードから送信された前記待受情報を受信する待受情報受信工程と、

前記一のノードが、送信対象データのデータサイズについて、送信しうるデータサイズ以下か否かの判定を行う判定工程と、

前記一のノードが、送信しうるデータサイズよりも大きい前記送信対象データを、送信しうるデータサイズ以下のデータサイズになる複数の中間データに分割する分割工程と、

前記一のノードが、複数の前記中間データのそれぞれに分割ヘッダを付加し、複数の送信データを生成する送信データ生成工程と、

前記一のノードが、前記他のノードに、受信した前記待受情報に示されている前記タイミングに従い複数の前記送信データの送信を行うデータ送信工程と、

前記他のノードが、前記周期的な待ち受け中に前記一のノードから送信された複数の前記送信データを受信するデータ受信工程と、

前記他のノードが、受信した複数の前記送信データについて、前記分割ヘッダの情報に基づき前記送信データを統合し、前記送信対象データを復元する復元工程と、

を備えることを特徴とするデータ送受信方法。

Priority Applications (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012255202A JP5645031B2 (ja) | 2012-11-21 | 2012-11-21 | データ送受信方法 |

| EP13857539.4A EP2925047B1 (en) | 2012-11-21 | 2013-10-21 | Method for transmitting and receiving data |

| CN201380060607.2A CN104798399B (zh) | 2012-11-21 | 2013-10-21 | 数据收发方法 |

| US14/443,840 US9509517B2 (en) | 2012-11-21 | 2013-10-21 | Method for transmitting and receiving data |

| PCT/JP2013/006200 WO2014080568A1 (ja) | 2012-11-21 | 2013-10-21 | データ送受信方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012255202A JP5645031B2 (ja) | 2012-11-21 | 2012-11-21 | データ送受信方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014103580A JP2014103580A (ja) | 2014-06-05 |

| JP2014103580A5 JP2014103580A5 (ja) | 2014-07-17 |

| JP5645031B2 true JP5645031B2 (ja) | 2014-12-24 |

Family

ID=50775766

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012255202A Active JP5645031B2 (ja) | 2012-11-21 | 2012-11-21 | データ送受信方法 |

Country Status (5)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9509517B2 (ja) |

| EP (1) | EP2925047B1 (ja) |

| JP (1) | JP5645031B2 (ja) |

| CN (1) | CN104798399B (ja) |

| WO (1) | WO2014080568A1 (ja) |

Families Citing this family (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5645032B2 (ja) | 2012-11-21 | 2014-12-24 | 独立行政法人情報通信研究機構 | データ送受信方法 |

| JP5645031B2 (ja) | 2012-11-21 | 2014-12-24 | 独立行政法人情報通信研究機構 | データ送受信方法 |

| JP6675408B2 (ja) * | 2015-09-10 | 2020-04-01 | 富士フイルム株式会社 | 情報処理システム、情報処理方法、情報処理プログラム、及び記憶媒体 |

| CN109076459A (zh) * | 2016-05-13 | 2018-12-21 | 索尼移动通信株式会社 | 用于传输数据的通信装置和方法 |

| JP6594365B2 (ja) | 2017-03-22 | 2019-10-23 | 株式会社東芝 | 無線通信装置及び無線通信システム |

| US11218981B2 (en) * | 2018-09-20 | 2022-01-04 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Wireless mesh network and data transmission method |

| JP6823133B2 (ja) * | 2019-09-17 | 2021-01-27 | 株式会社東芝 | 無線通信装置及び無線通信システム |

| US11477626B2 (en) * | 2020-12-22 | 2022-10-18 | Google Llc | Method and system for segmenting and transmiting data between computing devices and vehicle head units |

| US11706682B2 (en) | 2020-12-22 | 2023-07-18 | Google Llc | Switchable communication transport for communication between primary devices and vehicle head units |

Family Cites Families (16)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3297763B2 (ja) | 1993-02-01 | 2002-07-02 | ソニー株式会社 | データ伝送方法、コンセントレータ及び端末装置 |

| KR100532274B1 (ko) * | 1999-09-08 | 2005-11-29 | 삼성전자주식회사 | 디지털 휴대용 단말기의 장문 메시지 송수신장치 및 그 방법 |

| JP2005101756A (ja) | 2003-09-22 | 2005-04-14 | Sony Corp | 無線通信システム、無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピュータ・プログラム |

| US7768988B2 (en) * | 2005-02-22 | 2010-08-03 | Intel Corporation | Method and apparatus to perform network medium reservation in a wireless network |

| ES2314534T3 (es) * | 2005-09-20 | 2009-03-16 | Panasonic Corporation | Procedimiento y dispositivo para la señalizacion de segmentacion y concatenacion de paquetes en un sistema de telecomunicaciones. |

| KR101011249B1 (ko) * | 2006-01-05 | 2011-01-26 | 노키아 코포레이션 | 통신 시스템을 위한 융통성 있는 세그먼트화 방식 |

| WO2008099716A1 (ja) | 2007-02-14 | 2008-08-21 | Mitsubishi Electric Corporation | 車両用通信装置 |

| KR100932909B1 (ko) * | 2007-11-09 | 2009-12-21 | 한국전자통신연구원 | 무선 센서 네트워크에 있어서의 코디네이터 장치 및 그 운용 방법 |

| JP5200826B2 (ja) * | 2008-09-29 | 2013-06-05 | 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 | 無線装置およびそれを備えた無線ネットワーク |

| US20110038313A1 (en) * | 2009-08-12 | 2011-02-17 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Enhanced communication apparatus for providing enhanced concatenation, segmentation and reassembly of service data units |

| CN102845100B (zh) * | 2010-03-16 | 2016-04-20 | Abb研究有限公司 | 工业控制系统的无线传感器网络中的能量高效通信方法 |

| JP5569452B2 (ja) * | 2011-03-30 | 2014-08-13 | 沖電気工業株式会社 | 無線通信装置、方法及びプログラム |

| JP6020994B2 (ja) * | 2012-07-23 | 2016-11-02 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | データ送受信方法 |

| JP6024064B2 (ja) * | 2012-07-23 | 2016-11-09 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | データ送受信方法 |

| JP5645031B2 (ja) | 2012-11-21 | 2014-12-24 | 独立行政法人情報通信研究機構 | データ送受信方法 |

| JP5645032B2 (ja) | 2012-11-21 | 2014-12-24 | 独立行政法人情報通信研究機構 | データ送受信方法 |

-

2012

- 2012-11-21 JP JP2012255202A patent/JP5645031B2/ja active Active

-

2013

- 2013-10-21 WO PCT/JP2013/006200 patent/WO2014080568A1/ja active Application Filing

- 2013-10-21 EP EP13857539.4A patent/EP2925047B1/en active Active

- 2013-10-21 CN CN201380060607.2A patent/CN104798399B/zh active Active

- 2013-10-21 US US14/443,840 patent/US9509517B2/en active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| EP2925047A4 (en) | 2016-07-13 |

| US9509517B2 (en) | 2016-11-29 |

| JP2014103580A (ja) | 2014-06-05 |

| CN104798399B (zh) | 2019-01-11 |

| WO2014080568A1 (ja) | 2014-05-30 |

| US20150319001A1 (en) | 2015-11-05 |

| CN104798399A (zh) | 2015-07-22 |

| EP2925047B1 (en) | 2020-04-15 |

| EP2925047A1 (en) | 2015-09-30 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5645031B2 (ja) | データ送受信方法 | |

| EP2115965B1 (en) | Low-power wireless multi-hop networks | |

| JP4630875B2 (ja) | 電力を節約するための方法及び無線装置 | |

| JP2023075220A (ja) | 広域エネルギ回収センサ・ネットワーク展開のためのマルチホップ・ネットワーキング・プロトコル | |

| US20130016641A1 (en) | Mesh network control using common designation wake-up | |

| JP2015505206A (ja) | ワイヤレス・センサ・ネットワーク、ワイヤレス・センサ・ネットワーク内で少なくとも1つのデータ・パケットを経路指定するための方法およびコンピュータ・プログラム | |

| KR20060007009A (ko) | 무선통신 시스템, 무선통신장치 및 무선통신방법과컴퓨터·프로그램 | |

| JPWO2008149598A1 (ja) | 通信システム、通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP6020994B2 (ja) | データ送受信方法 | |

| JP5120012B2 (ja) | 通信装置及び通信方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP6024064B2 (ja) | データ送受信方法 | |

| Bernard et al. | A low energy consumption MAC protocol for WSN | |

| JP5645032B2 (ja) | データ送受信方法 | |

| CN106471747B (zh) | 用于跳频无线网络中的节点同步的方法 | |

| CN102067712B (zh) | 通信信号传送方法 | |

| CN109413706A (zh) | 预约多跳节点的同步rm-mac协议的实现方法 | |

| Goudjil et al. | COSFI-RIMAC: A Cooperative Short Frame Identifier Receiver Initiated MAC Protocol for Wireless Sensor Network | |

| JP2015179992A (ja) | 通信装置、無線通信システム、通信方法およびプログラム | |

| Movassaghi et al. | Hierarchical collision-free addressing protocol (HCAP) for body area networks | |

| JP6041257B2 (ja) | Ieee802.15.4ネットワークを介するデバイス間の直接的データ送受信方法 | |

| Balasubramanian et al. | Adaptive online scheduling for asymmetric wireless sensor networks | |

| Sheikh et al. | Distributive and self-sustainable scheduling algorithm for wireless sensor networks | |

| JP2006345449A (ja) | 無線通信システム、無線通信装置、ならびに通信方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140403 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20140416 |

|

| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20140516 |

|

| A975 | Report on accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20140623 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20140701 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140814 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140930 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20141021 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5645031 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |