JP5383294B2 - 画像形成装置 - Google Patents

画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5383294B2 JP5383294B2 JP2009094864A JP2009094864A JP5383294B2 JP 5383294 B2 JP5383294 B2 JP 5383294B2 JP 2009094864 A JP2009094864 A JP 2009094864A JP 2009094864 A JP2009094864 A JP 2009094864A JP 5383294 B2 JP5383294 B2 JP 5383294B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- image forming

- cartridge

- information

- memory

- forming apparatus

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING

- G06F12/00—Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures

- G06F12/02—Addressing or allocation; Relocation

- G06F12/0223—User address space allocation, e.g. contiguous or non contiguous base addressing

- G06F12/023—Free address space management

- G06F12/0238—Memory management in non-volatile memory, e.g. resistive RAM or ferroelectric memory

- G06F12/0246—Memory management in non-volatile memory, e.g. resistive RAM or ferroelectric memory in block erasable memory, e.g. flash memory

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING

- G06F2212/00—Indexing scheme relating to accessing, addressing or allocation within memory systems or architectures

- G06F2212/72—Details relating to flash memory management

- G06F2212/7211—Wear leveling

Description

図1又は図2に示すカラー画像形成装置は、4個の感光ドラム101(101C,101Y,101M,101Bk)を備えており、4個の感光ドラム101は、図示しない駆動モータなどの駆動手段によって、図中反時計回りに回転駆動される。それぞれの感光ドラム101の周囲には、その回転方向に従って順に、次のようなものが構成される。まず、感光ドラム101表面を均一に帯電する帯電手段たる帯電ローラ104(104C,104Y,104M,104Bk)が配設される。また、画像情報に基づいてレーザビームを照射し感光ドラム101上の静電潜像を形成する露光手段たる露光装置108(108C,108Y,108M,108Bk)が配設される。また、静電潜像にトナーを付着させてトナー像として顕像化する現像手段たる現像器103(103C,103Y,103M,103Bk)が配設される。さらに、感光ドラム101上のトナー像を転写材に転写させる転写手段たる転写ローラ102(102C,102Y,102M,102Bk)が配設される。このようにして、画像形成手段たる画像形成部が構成されている。感光ドラム101と帯電ローラ104、現像器103は、一体的にカートリッジ化されカートリッジ106(106C,106Y,106M,106Bk)を形成している。これらのカートリッジは、画像形成装置本体に着脱可能である。

像担持体としての各感光ドラム101は、直径30mmのアルミニウム製シリンダの外周面に有機光導伝体層(OPC)を塗布して構成したものである。感光ドラム101は、その両端部をフランジによって回転自在に支持されており、一方の端部に不図示の駆動モータから駆動力を伝達することにより、図の反時計回り方向に回転駆動される。

転写材は給送部から給紙された後、搬送ベルト11aによって画像形成部へ搬送される。給紙部は、複数枚の転写材が給紙カセット150に収納されており、この給紙カセット150の近傍には、転写材を一枚ずつピックアップする半月状のピックアップローラ151が回転可能に設けられている。そしてピックアップローラ151の間欠回転によってピックアップされた転写材は、給送ローラ対140によって搬送ベルト11aへと給送される。

カラー画像形成、及びモノクロ画像形成を行う場合の動作について説明する。

図4は、カートリッジ106が画像形成装置100に装着された状態を示す図である。カートリッジ106には不揮発性メモリ30(以下、単に「メモリ30」とする)(各色のカートリッジ106それぞれに、メモリ30Bk、メモリ30M、メモリ30Y、メモリ30Cを持つ)が搭載されている。カートリッジ106を画像形成装置100に装着すると、メモリ30と画像形成装置100の外部メモリ制御装置307(制御手段)が接続される構成となっている。メモリ30は、内部に不揮発性の記憶素子を内蔵しており、CPU200からの指示を受けて、外部メモリ制御装置307により、データの書込み、及びデータの読み出しを行う。

次に、本発明の特徴である不揮発性メモリの制御方法について図6、図7のフローチャートを用いて説明する。図6は画像形成装置の電源オン(ON)時の不揮発性メモリ制御に関わるフローチャートである。図7は画像形成動作時の不揮発性メモリ制御に関わるフローチャートである。なお、不揮発性メモリ制御とは、不揮発性メモリへのデータ書換え動作の制御を意味する。

まず、図6を用いて画像形成装置100の電源オン時の不揮発性メモリ制御について説明する。

次に、図7を用いて画像形成時の不揮発性メモリ制御について説明する。

図9に、本発明のモノクロ画像形成枚数によりメモリ30の更新頻度(図中、黒丸点で示す)を変更した場合のメモリ書換え回数(図中、実線で示す)と、他のメモリMの更新方法による書換え回数の比較結果を示す。比較する他のメモリMの更新方法として、最も書換え頻度の高い1枚毎の書換え(図中、破線で示す)と、3枚毎の書換え頻度による書換え回数(図中、一点鎖線で示す)を示す。

〜本実施例における更新しきい値Cを求めるためのテーブル〜

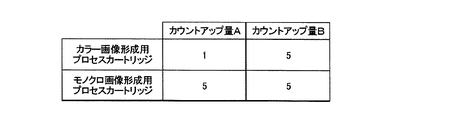

実施例1で説明した通り、電源オン時の更新しきい値Cの算出(S121)(図6のフローチャート)、及び、画像形成時の更新しきい値Cの算出時(S136)(図7のフローチャート)において図10に示すテーブルにより更新しきい値Cを求める。図10は、モノクロ画像形成を行う際(第一の画像形成モード)のモノクロ画像形成枚数と、カラー画像形成を行う際(第二の画像形成モード)のカラー画像形成枚数の比に応じて更新しきい値Cを選択するテーブルである。モノクロ画像形成枚数がカラー画像形成枚数に対して、0倍から2倍以下の場合には、カラー画像形成用カートリッジのメモリ30は更新しきい値C=1を選択する。2倍より大きく5倍以下の場合には、カラー画像形成用カートリッジのメモリ30は更新しきい値C=2を選択する。

図11に、本発明のモノクロ画像形成枚数とカラー画像形成枚数の比率により、メモリ30の更新頻度(図中、点線で示す)を変更した場合のメモリ書換え回数(図中、実線で示す)と、他のメモリMの更新方法による書換え回数の比較結果を示す。比較する他のメモリMの更新方法として、最も書換え頻度の高い1枚毎の書換え(図中、一点鎖線で示す)と、3枚毎の書換え頻度による書換え回数(図中、二点鎖線で示す)を示す。また、モノクロ画像形成枚数の最大値を破線で示す。

〜画像形成装置の電源オン時の不揮発性メモリの制御について〜

まず、図12を用いて画像形成装置の電源オン時の不揮発性メモリ制御について説明する。

次に、図13を用いて画像形成時の不揮発性メモリ制御について説明する。

13 排出部

16 現像離間板

30 メモリ(不揮発性メモリ)

100 画像形成装置

101 感光ドラム

102 転写ローラ

103 現像器

104 帯電ローラ

106 カートリッジ

108 露光装置

141 排出ローラ対

150 給紙カセット

151 ピックアップローラ

152 定着ユニット

200 CPU

201 ROM

202 RAM

210 画像形成制御部

211 搬送制御部

307 外部メモリ制御装置(制御手段)

Claims (8)

- 不揮発性メモリを有する複数の画像形成手段と、

前記不揮発性メモリの書き込み動作を制御する制御手段と、を備え、

前記制御手段は、前記複数の画像形成手段のうち、特定の画像形成手段を用いて画像形成を行う際に、前記画像形成に用いない他の画像形成手段の不揮発性メモリに、前記特定の画像形成手段の使用量に関する情報を記憶し、

前記制御手段は、前記使用量に関する情報に従って、前記他の画像形成手段の不揮発性メモリの書き込み頻度を低下させることを特徴とする画像形成装置。 - 前記制御手段は、前記使用量に関する情報が示す値が所定値以上の場合に、前記使用量に関する情報が示す値が所定値未満の場合の書き換え頻度より低下させることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

- 前記制御手段は、前記使用量に関する情報を用いて前記他の画像形成手段の不揮発性メモリの書き込み頻度に関する情報を求めることを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。

- 不揮発性メモリを有する複数のカートリッジが着脱可能であり、かつ、前記不揮発性メモリの書き込み動作を制御する制御手段を備える画像形成装置であって、

前記複数のカートリッジのうち特定のカートリッジを用いて画像形成を行う第一の画像形成モードと、前記第一の画像形成モードで用いるカートリッジとは異なる他のカートリッジを用いて画像形成を行う第二の画像形成モードとを切り換え可能であり、

前記制御手段は、前記複数のカートリッジの夫々の不揮発性メモリへのデータ書き込み動作を制御し、

前記第一の画像形成モードで画像形成を行う際に、前記制御手段は、前記他のカートリッジの前記不揮発性メモリに前記特定のカートリッジの使用量に関する情報を記憶し、前記第二の画像形成モードで画像形成を行う際に、前記制御手段は、前記他のカートリッジの前記不揮発性メモリに前記他のカートリッジの使用量に関する情報を記憶し、前記不揮発性メモリに記憶された、前記特定のカートリッジの使用量に関する情報に応じて前記他のカートリッジの不揮発性メモリへの書き込み頻度を低下させることを特徴とする画像形成装置。 - 前記特定のカートリッジの使用量に関する情報と前記他のカートリッジの使用量に関する情報を比較する比較手段を備え、

前記制御手段は、前記比較手段による比較結果により前記他のカートリッジの前記不揮発性メモリの書き込み頻度を低下させることを特徴とする請求項4に記載の画像形成装置。 - 前記制御手段は、前記比較手段により、前記特定のカートリッジの使用量に関する情報と前記他のカートリッジの使用量に関する情報との比が所定値以上と判断した場合に、前記不揮発性メモリの書き込み頻度を低下させることを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。

- 前記制御手段は、前記他のカートリッジの前記不揮発性メモリに記憶された前記特定のカートリッジの使用量に関する情報に基づいて、該他のカートリッジの該不揮発性メモリの書き込み頻度に関する情報を求めることを特徴とする請求項4乃至6のいずれか1項に記載の画像形成装置。

- 前記画像形成装置は、カラー画像形成装置であって、

前記複数の画像形成手段の夫々は、色の異なる現像剤を収容しており、前記特定の画像形成手段は、ブラックの現像剤を収容しており、前記使用量に関する情報は、現像剤を用いて画像を形成したシートの枚数を含むことを特徴とする請求項4乃至7のいずれか1項に記載の画像形成装置。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009094864A JP5383294B2 (ja) | 2008-04-25 | 2009-04-09 | 画像形成装置 |

| US12/427,358 US8493607B2 (en) | 2008-04-25 | 2009-04-21 | Control apparatus of non-volatile memory and image forming apparatus |

| US13/926,907 US8995004B2 (en) | 2008-04-25 | 2013-06-25 | Control apparatus of non-volatile memory and image forming apparatus |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008115576 | 2008-04-25 | ||

| JP2008115576 | 2008-04-25 | ||

| JP2009094864A JP5383294B2 (ja) | 2008-04-25 | 2009-04-09 | 画像形成装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009282505A JP2009282505A (ja) | 2009-12-03 |

| JP2009282505A5 JP2009282505A5 (ja) | 2012-05-31 |

| JP5383294B2 true JP5383294B2 (ja) | 2014-01-08 |

Family

ID=41214701

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2009094864A Expired - Fee Related JP5383294B2 (ja) | 2008-04-25 | 2009-04-09 | 画像形成装置 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (2) | US8493607B2 (ja) |

| JP (1) | JP5383294B2 (ja) |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5171448B2 (ja) * | 2007-07-31 | 2013-03-27 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置及びその制御方法 |

| JP2012226575A (ja) * | 2011-04-20 | 2012-11-15 | Mitsubishi Electric Corp | 不揮発性メモリへのデータ保存方法および制御装置 |

| US20120327451A1 (en) * | 2011-06-23 | 2012-12-27 | Steven Miller | Method of Transforming an Imaging Machine |

| JP5948976B2 (ja) * | 2012-03-06 | 2016-07-06 | 富士ゼロックス株式会社 | 画像形成装置および情報処理装置 |

| JP6141116B2 (ja) * | 2013-06-20 | 2017-06-07 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP7457212B2 (ja) | 2022-02-24 | 2024-03-27 | 株式会社デンソートリム | エンジン制御装置 |

Family Cites Families (15)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP0935255A2 (en) * | 1989-04-13 | 1999-08-11 | SanDisk Corporation | Flash EEPROM system |

| JPH0573433A (ja) * | 1991-09-12 | 1993-03-26 | Hitachi Ltd | 記憶装置 |

| JP3251968B2 (ja) * | 1992-01-20 | 2002-01-28 | 富士通株式会社 | 半導体記憶装置 |

| JPH05216774A (ja) * | 1992-02-04 | 1993-08-27 | Nec Eng Ltd | 記憶保護方式 |

| JP2866521B2 (ja) | 1992-03-06 | 1999-03-08 | シャープ株式会社 | 複写機のメモリシステム |

| JPH06138730A (ja) | 1992-10-23 | 1994-05-20 | Murata Mach Ltd | 画像形成装置 |

| JPH07271699A (ja) * | 1994-03-31 | 1995-10-20 | Canon Inc | ネットワークを介して接続される周辺処理装置と情報処理装置並びにその周辺処理装置における制御方法とその周辺処理装置の制御方法 |

| JP4395943B2 (ja) * | 1998-11-26 | 2010-01-13 | セイコーエプソン株式会社 | 印刷装置およびその情報の管理方法 |

| JP2001215862A (ja) * | 2000-01-28 | 2001-08-10 | Canon Inc | 画像形成装置及びこの画像形成装置に着脱可能なカートリッジ |

| JP2004151944A (ja) * | 2002-10-30 | 2004-05-27 | Denso Corp | 不揮発性記憶装置へのデータの書き込み方法、プログラム、および装置、ならびに車載電子制御装置 |

| JP2004237667A (ja) * | 2003-02-07 | 2004-08-26 | Canon Inc | データ転送方法 |

| JP2006056071A (ja) * | 2004-08-18 | 2006-03-02 | Canon Inc | 記録装置及び廃インク推定方法 |

| JP4947409B2 (ja) * | 2006-10-02 | 2012-06-06 | 富士ゼロックス株式会社 | 画像形成装置 |

| US20080140918A1 (en) * | 2006-12-11 | 2008-06-12 | Pantas Sutardja | Hybrid non-volatile solid state memory system |

| JP5171448B2 (ja) * | 2007-07-31 | 2013-03-27 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置及びその制御方法 |

-

2009

- 2009-04-09 JP JP2009094864A patent/JP5383294B2/ja not_active Expired - Fee Related

- 2009-04-21 US US12/427,358 patent/US8493607B2/en not_active Expired - Fee Related

-

2013

- 2013-06-25 US US13/926,907 patent/US8995004B2/en not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US8995004B2 (en) | 2015-03-31 |

| US8493607B2 (en) | 2013-07-23 |

| JP2009282505A (ja) | 2009-12-03 |

| US20130290616A1 (en) | 2013-10-31 |

| US20090268248A1 (en) | 2009-10-29 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5383294B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| US7251421B2 (en) | Image forming apparatus for performing calibration without reducing throughput in printing | |

| JP2003167394A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2010032947A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006227325A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2007047554A (ja) | 画像形成装置および画像形成方法 | |

| JP2007316195A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2003287986A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP4970312B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2007193107A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP6141116B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP6118674B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5146829B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006349779A (ja) | 現像器及びそれを備えた画像形成装置 | |

| JP2011017847A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP4520181B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP4280588B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2020016733A (ja) | 画像形成装置及びプログラム | |

| JP2007233063A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5768582B2 (ja) | 現像装置とプロセスカートリッジユニット及び画像形成装置 | |

| JP6662734B2 (ja) | 画像形成装置、制御プログラムおよび制御方法 | |

| JP2003223086A (ja) | クリーニング機能付き画像形成装置 | |

| JP6490568B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2023162067A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006079002A (ja) | 画像形成装置及び転写搬送ベルト位置制御方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD05 | Notification of revocation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7425 Effective date: 20120125 |

|

| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20120208 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120409 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20120409 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20130426 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130507 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130701 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130903 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20131001 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5383294 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |