JP2012147291A - 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム - Google Patents

画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP2012147291A JP2012147291A JP2011004646A JP2011004646A JP2012147291A JP 2012147291 A JP2012147291 A JP 2012147291A JP 2011004646 A JP2011004646 A JP 2011004646A JP 2011004646 A JP2011004646 A JP 2011004646A JP 2012147291 A JP2012147291 A JP 2012147291A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- prediction mode

- intra prediction

- unit

- block

- mode

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding

- H04N19/17—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object

- H04N19/176—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding

- H04N19/103—Selection of coding mode or of prediction mode

- H04N19/11—Selection of coding mode or of prediction mode among a plurality of spatial predictive coding modes

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/60—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding

- H04N19/61—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

【課題】 モード識別のための符号量を削減し、高効率のイントラ予測モード情報符号化・復号化を実現する。

【解決手段】 入力画像を複数のブロックに分割し、各ブロックを同一サイズもしくは小さいサイズの処理ユニットに分割し、それぞれの処理ユニットを単位としてイントラ予測のモードを決定し、前記イントラ予測モードを保持し、当該処理ユニットの周辺の所定の1つ乃至は複数の処理ユニットのイントラ予測モードを得て当該処理ユニットのイントラ予測モードを推測し、決定されたイントラ予測のモードの結果と推測されたイントラ予測モードの結果が一致するか否かを比較し、比較結果を符号化しさらに比較結果が不一致の場合に決定された予測モードの結果を符号化し、当該処理ユニットの周辺の所定の1つ乃至は複数の処理ユニットのイントラ予測モードを得てモードを比較し、比較結果によって符号化を制御する。

【選択図】 図1

【解決手段】 入力画像を複数のブロックに分割し、各ブロックを同一サイズもしくは小さいサイズの処理ユニットに分割し、それぞれの処理ユニットを単位としてイントラ予測のモードを決定し、前記イントラ予測モードを保持し、当該処理ユニットの周辺の所定の1つ乃至は複数の処理ユニットのイントラ予測モードを得て当該処理ユニットのイントラ予測モードを推測し、決定されたイントラ予測のモードの結果と推測されたイントラ予測モードの結果が一致するか否かを比較し、比較結果を符号化しさらに比較結果が不一致の場合に決定された予測モードの結果を符号化し、当該処理ユニットの周辺の所定の1つ乃至は複数の処理ユニットのイントラ予測モードを得てモードを比較し、比較結果によって符号化を制御する。

【選択図】 図1

Description

本発明は画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラムに関し、特に画像中の画面内予測符号化方法に関する。

動画像の圧縮記録方法として、H.264/MPEG−4 AVC(以下H.264)が知られている。H.264符号化方式は1セグメント地上波デジタル放送などで広く使われている。H.264符号化方式の特徴は、従来の符号化方式に加えて4×4画素単位で整数変換を用い、イントラ予測(画面内予測)が複数用意されている点にある。また、ループ・フィルタを用い、前後に複数のフレームの参照を可能にしつつ、動き補償を7種類のサブブロックで行うという特徴がある。また、MPEG−4と同様に、1/4画素精度の動き補償を行うことができる。さらに、エントロピー符号化として、ユニバーサル可変長符号化やコンテキスト適応可変長符号化等を用いるという特徴がある。

ISO/IEC14496−10:2004Information technology−−Coding of audio−visual objects−−Part10:Advanced Video Coding

ITU−T H.264 Advanced video coding for generic audiovisual services

H.264方式は、イントラ予測として複数のモードを持っているので、選ばれたモードの識別のためイントラ予測モード情報をサイド情報としてビットを割り当て、符号化しなければならなかった。例えば、イントラ予測は、マクロブロック内の各4×4画素ブロックのそれぞれについて周囲からのブロックの予測を行い、また、周囲のブロックの予測モードから当該画素ブロックの予測モードの推測を行う。そして予測されたモードと推測されたモードの一致/不一致を示すフラグ(prev_intra4x4_pred_mode_flag)を1ビット付与する。その後、推測と一致しない場合には、ブロックごとに予測モードを示すフラグ(rem_intra4x4_pred_mode)を3ビット付与することになっている。

したがって、本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、モード識別のための符号量を削減し、高効率のイントラ予測モード情報符号化・復号化を実現することを目的としている。

上述の問題点を解決するため、本発明の画像符号化装置は以下の構成を有する。すなわち、入力された画像を処理対象のブロックに分割する分割手段と、前記分割手段によって分割された処理対象のブロックを単位として、該処理対象のブロックの画面内予測のモードを決定する予測モード決定手段と、前記予測モード決定手段で決定されたイントラ予測モードを保持する保持手段と、前記保持手段に保持された当該処理対象のブロックの周辺ブロックのイントラ予測モードに基づいて前記処理対象のブロックのイントラ予測モードを推測する予測モード推測手段と、前記予測モード決定手段の結果と前記予測モード推測手段の結果が一致するか否かを判定する判定手段と、前記判定手段の結果を符号化し、かつ、前記判定手段の結果が不一致の場合に予測モード決定手段の結果を符号化する符号化手段と、前記モード保持手段から当該処理ユニットの周辺の所定の1つ乃至は複数の処理ユニットのイントラ予測モードを得てモードを比較するモード比較手段と、前記モード比較手段の結果に基づいて前記符号化手段を制御する制御手段を有することを特徴とする。

本発明では、処理ユニットの内部や周辺のイントラ予測モードを参照し、不要な符号化を行わないことで、モード識別のための符号量を削減し、高効率のイントラ予測モード情報符号化・復号化が可能になる。

以下、添付の図面を参照して、本願発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限定されるものではない。

<実施形態1>

以下、本発明の実施形態を、図面を用いて説明する。図1は本発明を適用した、画像符号化装置を示すブロック図である。

以下、本発明の実施形態を、図面を用いて説明する。図1は本発明を適用した、画像符号化装置を示すブロック図である。

図1において、101は入力映像を複数のブロックに分割するブロック分割部である。102は分割された各ブロックにおいて、該ブロックと同サイズもしくは小さなサイズで予測の単位である処理ユニットのサイズおよび各処理ユニットのイントラ予測モード(画面内予測モード)を決定し、符号化するモード決定・符号化部である。103は決定されたイントラ予測モードに基づいて当該処理ユニット単位でイントラ予測を行う予測部である。104は入力映像と予測の差分を変換・量子化する変換・量子化部である。105は変換・量子化部104の結果を符号化するエントロピー符号化部である。

以下に画像符号化装置における画像の符号化動作を説明する。また、本願発明は、説明を容易にするため、イントラ予測符号化の処理のみを説明するが、これに限定されずインター予測符号化の処理においても適用可能である。

入力された1フレーム分の画像データはブロック分割部101に入力され、ブロック単位に分割され、モード決定・符号化部102に出力される。モード決定・符号化部102ではブロック単位に分割された画像データは予測の単位となる処理ユニットの大きさについて、まず、ブロックを分割してブロックよりも小さいサイズの処理ユニットとするかブロックと同サイズの処理ユニットとするかを決定する。続いて、決定された処理ユニットに対してイントラ予測モードを決定し、そのイントラ予測モードを符号化する。決定されたイントラ予測モードは予測部103に出力され、符号化されたデータはエントロピー符号化部105に出力される。予測部103ではモード決定・符号化部102で決定したイントラ予測モードが入力され、決定された処理ユニット単位で予測が行われる。入力画像と予測との差分は変換・量子化部104に入力され、差分が変換・量子化される。量子化された係数データはエントロピー符号化部105に送られ、エントロピー符号化された後、イントラ予測モードの符号化データとともに出力される。

図2は本発明を適用した、モード決定・符号化部102の詳細なブロック図である。201はブロック単位に分割された画像データを入力として予測の単位となる処理ユニットの最適サイズを決定する分割・モード決定部である。また、分割・モード決定部は、各処理ユニットにおける最適なイントラ予測モードを決定する。最適なイントラ予測モードの決定方法に関しては、それぞれのイントラ予測モードについて予測値を計算し、最も入力画素に近い予測値を生成したモードに決定することが一般的であるが、これに限定されない。

202は分割・モード決定部201で決定されたイントラ予測モードの情報を保持しておくイントラ予測モード保持部である。203はイントラ予測モード保持部202から、符号化対象の処理ユニットの周辺の処理ユニットのイントラ予測モードを得て、当該処理ユニットのイントラ予測モードを推測するイントラ予測モード推測部である。204はイントラ予測モード決定部201の結果または後述する分割・モード再判定部の結果とイントラ予測モード推測部203の結果が一致するか否かを比較する推測判定部である。

205は推測判定部204の結果を符号化し、さらに推測判定部204の結果が不一致の場合に分割・モード決定部201の結果を符号化する符号化部である。206はイントラ予測モード保持部202からブロック分割部101で分割されたブロック単位に属する周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードを得て、前記周辺の処理ユニットのイントラ予測モード同士の比較を行うブロック内モード比較部である。207はブロック内モード比較部の206の結果によってブロック内の処理ユニットサイズおよびイントラ予測モードを再判定する分割・モード再判定部である。

図3にイントラ予測モードの推測に関して、推測に用いる処理ユニットの配置の一例を示す。ここではH.264を例にとって説明するが、これに限定されない。H.264では、符号化を行う当該処理ユニットをXとした時、直上の処理ユニットB、左の処理ユニットEのイントラ予測モードから処理ユニットXのイントラ予測モードを推測する。仮に処理ユニットB、Eが同一の上側の画素からの予測モード(モード0)であれば、当該処理ユニットXのイントラ予測モードが同一の上側の画素からの予測、すなわちモード0であると推測する。

図2に戻り、推測判定部204では分割・モード決定部201または後述する分割・モード再判定部207の出力結果とイントラ予測モード推測部203の出力結果を入力して比較し、それらが一致するか否かの情報を符号化部205に出力する。推定判定部204は後述する分割・モード再判定部207の出力結果がブロック再分割とイントラ予測モードの再設定を行った場合には、分割・モード再判定部207の出力結果とイントラ予測モード推測部203の結果を比較する。

ブロック内モード比較部206は、同一ブロックに属する周辺の処理ユニットのイントラ予測モードの結果をイントラ予測モード保持部202から読み出し、比較を行う。例えば図3において処理ユニットA、B、E、Xが同一のブロックに属していた場合、処理ユニットXを符号化する際には左上の単位ユニットA、直上の単位ユニットB、左の単位ユニットEのイントラ予測モードの比較を行う。これらが同一のイントラ予測モードであれば一致とし、1つでも異なるものがあれば不一致とする周辺モード一致情報を生成する。生成された周辺モード一致情報は符号化部205に出力される。

ブロック内の処理ユニットの処理順序の一例について説明する。例えば図3において処理ユニットA、B、E、Xが同一のブロックに属していた場合、左上の処理ユニット(A)、右上の単位ユニット(B)、左下の単位ユニット(E)、右下の単位ユニット(X)の順に処理が行われる。具体的な制御方法としては、符号化部205は、当該処理ユニットが1ブロック単位内の最終処理ユニットでない場合(図3ではA、B、Eの場合)に、推測判定部204の出力である一致情報を符号化するように制御する。さらに前記一致情報が不一致を示す場合に、これに加えて分割・モード決定部201の出力であるイントラ予測モードを示すインデックスを符号化するように制御する。一致を示す場合にはこの符号化は行われない。

また、符号化部205は、当該処理ユニットが1ブロック単位内の最終処理ユニットであり、かつブロック内モード比較部206の出力である周辺モード一致情報が不一致であった場合には、前述の最終処理ユニットではない場合と同様に処理する。すなわち推測判定部204の出力である一致情報を符号化するように制御する。さらに前記一致情報が不一致を示す場合に、これに加えて分割・モード決定部201の出力であるイントラ予測モードを示すインデックスを符号化するように制御する。一致を示す場合にはこの符号化は行われない。

一方、符号化部205は当該処理ユニットが1ブロック単位内の最終処理ユニットでありかつブロック内モード比較部206の出力である周辺モード一致情報が一致であった場合には下記のように制御する。すなわち推測判定部204の出力である一致情報を符号化せずに分割・モード決定部201の出力であるイントラ予測モードを示すインデックスを符号化するように制御する。

符号化部205は一致情報を予測モードフラグとして符号化し、必要な場合にはイントラ予測モードの識別に必要な情報を予測モードインデックスとして符号化する。

一方、分割・モード再判定部207は、ブロック内モード比較部206の出力であるブロック内モード一致情報を入力として、ブロック内の処理ユニット分割やイントラ予測モードの再判定を行う。具体的には、当該処理ユニットが1ブロック内の最終処理ユニットであり、ブロック内モード一致情報が一致だった場合、当該処理ユニットが属するブロックを分割せずにブロックと同一のサイズでイントラ予測を行う。また前記ブロック内で一致したイントラ予測を用いるようにブロック内の処理ユニット分割とイントラ予測モードを再設定する。そして再設定されたイントラ予測モードの情報はイントラ予測モード保持部202、推測判定部204および符号化部205に出力される。

以上、符号化の処理の流れを、図面を用いて説明する。

以上、符号化の処理の流れを、図面を用いて説明する。

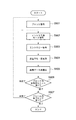

図4は、実施形態1に係る画像符号化装置における画像符号化処理を示すフローチャートである。

ステップS401において、ブロック分割部101は、フレーム単位の入力画像をブロック単位に分割する。ステップS402において、モード決定・符号化部102は、分割かれた各ブロックにおいて、予測の単位であり各ブロックと同サイズもしくは小さいサイズとなる処理ユニットのサイズを決定する。またモード決定・符号化部102は、各処理ユニットのイントラ予測モードを決定し、符号化する。

ステップS401において、ブロック分割部101は、フレーム単位の入力画像をブロック単位に分割する。ステップS402において、モード決定・符号化部102は、分割かれた各ブロックにおいて、予測の単位であり各ブロックと同サイズもしくは小さいサイズとなる処理ユニットのサイズを決定する。またモード決定・符号化部102は、各処理ユニットのイントラ予測モードを決定し、符号化する。

ステップS403において、予測部103は、ステップS402にて決定したイントラ予測モードに基づき予測を行う。ステップS404において変換・量子化部104は、入力画像と予測との差分を求め、その結果に対して変換・量子化を行う。さらに、ステップS405において、エントロピー符号化部105は、量子化した係数をエントロピー符号化する。ステップS406において、フレーム内の全てのブロックの符号化が終了したか否かの判定を行い、終了していれば全ての動作を停止して処理を終了し、そうでなければ次のブロックを対象としてステップS401に戻る。

図5はステップS402の実施形態1における詳細な処理を示すフローチャートである。

ステップS501にて、モード決定・符号化部102は、符号化対象のブロックに対し予測の単位となる最適な処理ユニットのサイズおよび各処理ユニットにおける最適なイントラ予測モードを決定する。イントラ予測モードは、周辺の画素値や符号化するブロックの画素値の特徴などから決定する。

ステップS501にて、モード決定・符号化部102は、符号化対象のブロックに対し予測の単位となる最適な処理ユニットのサイズおよび各処理ユニットにおける最適なイントラ予測モードを決定する。イントラ予測モードは、周辺の画素値や符号化するブロックの画素値の特徴などから決定する。

ステップS502において、モード決定・符号化部102は、ステップS501の結果、符号化対象のブロックが複数の処理ユニットに分割できるか否かを判定し、分割できる場合はステップS503に進み、分割できない場合はステップS504に進む。

ステップS503において、モード決定・符号化部102は、周辺の処理ユニットのイントラ予測モードから符号化対象の処理ユニットのイントラ予測モードの推測を行う。

ステップS505においてモード決定・符号化部102は、符号化対象の処理ユニットがブロック内の最終処理ユニットか否かの判定を行い、最終処理ユニットの場合はステップS506へ進み、最終処理ユニットでない場合にはステップS507に進む。

ステップS506においてモード決定・符号化部102は、これまでに符号化されたブロック内の全ての処理ユニットのイントラ予測モードが同一か否かを判定し、一致する場合にはステップS508に進み、不一致の場合にはステップS507に進む。

ステップS507においてモード決定・符号化部102は、ステップS501で決定したイントラ予測モードとステップS503で推測したイントラ予測モードとが一致するか否かを判定する。一致する場合にはステップS509に進み、不一致の場合にはステップS510に進む。

ステップS508においてモード決定・符号化部102は、ステップS507と同様にステップS501で決定したイントラ予測モードとステップS503で推測したイントラ予測モードとが一致するか否かを判定する。一致する場合はステップS511に進み、不一致の場合はステップS512に進む。

ステップS509においてモード決定・符号化部102は、一致を示す予測モードフラグを符号化する。ステップS510においてモード決定・符号化部102は、不一致を示す予測モードフラグを符号化し、その後、ステップS512に進む。

ステップS512においてモード決定・符号化部102は、イントラ予測モードを識別するためのインデックスを符号化し、ステップ513に進む。一方、ステップS509では一致を示す予測モードフラグを符号化し、ステップS513に進む。

ステップS513においてブロック内の全ての処理ユニットの符号化が終了したか否かの判定を行い、終了していれば全ての動作を停止して処理を終了し、そうでなければブロック内の次の処理ユニットを対象としてステップS503に戻る。

ステップS511において処理ユニットのサイズをブロックと同一のサイズに設定しなおし、イントラ予測モードをステップS506で一致したブロック内の各処理ユニットのイントラ予測モードに設定しなおしステップS504に進む。

一方、ステップS502で符号化対象のブロックが複数の処理ユニットに分割できないと判断された場合以下の処理を行う。すなわちステップS504においてモード決定・符号化部102は、符号化するブロックと同一のサイズの処理ユニットを対象に周辺の処理ユニットのイントラ予測モードから符号化する処理ユニットのイントラ予測モードを推測する。

ステップS514においてステップS501で決定したイントラ予測モードとステップS504で推測したイントラ予測モードが一致するか否かの判定を行い、一致した場合はステップS515に進み、そうでない場合にはステップS516に進む。

ステップS515においてモード決定・符号化部102は、一致を示す予測モードフラグを符号化した後、処理を終了する。一方、ステップS516においてモード決定・符号化部102は、不一致を示す予測モードフラグを符号化し、ステップS517にて、イントラ予測モードを識別するためのインデックスを符号化した後、処理を終了する。

図13(a)は従来の符号化方式、例えばH.264方式で符号化された符号化データ配列の一例である。これに対する、本発明で符号化された符号化データ配列の一例を図13(b)に示す。この例では、ブロック内の全ての処理ユニットのイントラ予測モードが一致する場合を想定しており、ブロック内の最初の処理ユニット以外の予測モードフラグ分のビット数が削減できる。

また、図13(c)は従来の符号化方式、例えばH.264方式で符号化された符号化データ配列の別の例である。これに対する、本発明で符号化された符号化データ配列の一例を図13(d)に示す。この例では、ブロック内の最終処理ユニットを除く全ての処理ユニットが一致し、最終処理ユニットのみが異なるイントラ予測モードとなる場合を想定しており、ブロック内の最終ブロックの予測モードフラグ分のビット数が削減できる。

なお、本実施例においてイントラ予測モード推測部203は隣接するブロックから符号化する処理ユニットのイントラ予測モードの推測を行った。しかしこれに限定されない。すなわち図3に示すように、符号化対象の処理ユニットがXだった場合、Xの上側処理ユニットの右側の処理ユニットCのイントラ予測モードや、隣接せずとも周辺の処理ユニット、Eの左側の処理ユニットDのイントラ予測モードも含めて推測を行っても構わない。

なお、本実施形態においては、イントラ予測のみを用いるフレームを例にとって説明したが、インター予測を使用できるフレームにおいても対応できることは明らかである。

また、本実施形態ではブロックサイズを分割の有無の2種類で説明したが、これに限定されず、処理ユニットをさらに分割してももちろん構わない。また、ブロックの形状もこれに限定されず、長方形であったり、ブロック間でオーバーラップする部分があっても発明の本質は変わらない。

<実施形態2>

実施形態1の変形例として実施形態2を説明する。実施形態2が実施形態1と異なる点は、イントラ予測モード推測部203は推測されたイントラ予測モードを推測判定部204だけでなくブロック内モード比較部206にも出力する点にある。(不図示)

モード決定・符号化部102における符号化動作を以下で説明する。図2において分割・モード決定部201およびイントラ予測モード保持部201の動作は実施形態1と同様であるため、説明を省略する。イントラ予測モード推測部203では、当該処理ユニットのイントラ予測モードを推測するために当該処理ユニットの周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードの情報をイントラ予測モード保持部202から入力する。イントラ予測モード推測部203は該周辺処理ユニットのイントラ予測モードから当該処理ユニットのイントラ予測モードを推測し、その結果を推測判定部204およびブロック内モード比較部206に出力する。

実施形態1の変形例として実施形態2を説明する。実施形態2が実施形態1と異なる点は、イントラ予測モード推測部203は推測されたイントラ予測モードを推測判定部204だけでなくブロック内モード比較部206にも出力する点にある。(不図示)

モード決定・符号化部102における符号化動作を以下で説明する。図2において分割・モード決定部201およびイントラ予測モード保持部201の動作は実施形態1と同様であるため、説明を省略する。イントラ予測モード推測部203では、当該処理ユニットのイントラ予測モードを推測するために当該処理ユニットの周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードの情報をイントラ予測モード保持部202から入力する。イントラ予測モード推測部203は該周辺処理ユニットのイントラ予測モードから当該処理ユニットのイントラ予測モードを推測し、その結果を推測判定部204およびブロック内モード比較部206に出力する。

ブロック内モード比較部206では、まず、当該処理ユニットの周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードをイントラ予測モード保持部202から入力する。合わせて、イントラ予測モード推測部203の結果である推測された当該処理ユニットのイントラ予測モードも入力する。それらが一致するか否かの情報である推測・周辺モード一致情報を符号化部205に出力する。すなわち、実施形態1の当該処理ユニットの周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードが一致した上で、推測された当該処理ユニットのイントラ予測モードも一致した時に、推測・周辺モード一致情報は一致となる。いずれかのうち1つでも異なるイントラ予測モードがあった時に不一致となる。

符号化部205は実施形態1の周辺モード一致情報(一致/不一致)の代わりに、推測・周辺モード一致情報(一致/不一致)を受け取ることが異なるが動作は同じである。さらに、同一ブロックに属する処理ユニットのイントラ予測モードをイントラ予測モード保持部202から読み出し、ブロック内モード一致情報を生成し、分割・モード再判定部207に出力する。実施形態2におけるステップS402の処理について図面を用いて具体的に説明する。図6はステップS402の実施形態2における詳細な処理を示すフローチャートである。

ステップS506、S601以外の処理は実施形態1と同様であるため、説明を省略する。ステップS506においてモード決定・符号化部102は、ブロック内で既に符号化済みの処理ユニットのイントラ予測モードが全て一致するか否かを判定し、一致する場合にはステップS601に進み、不一致の場合にはステップS507に進む。

ステップS601において一致したブロック内の符号化済み処理ユニットのモードとステップ503で推測された処理ユニットのモードが一致するか否かを判定し、一致の場合にはステップ508に進み、不一致の場合にはステップ507に進む。

以上の構成と動作により、実施形態1と同様に、イントラ予測モードの識別に必要となるビット量が削減できる。さらには、ブロック内の処理ユニット分割の数が少ない場合で、当該ブロックの外の処理ユニットのイントラ予測モードを参照して最終処理ユニットのイントラ予測モードを推定する場合に生じる問題を解決できる。すなわち、図14に示すような処理ユニット分割、例えば、長方形の処理ユニットBとXによって太枠で表されるブロックを構成する場合、ブロック内一致情報は参照する処理ユニットが処理ユニットBのみであるため、必ず一致している。また、当該処理ユニットXに関しては処理ユニットBを参照してイントラ予測モードを決定する。一方、ブロック外の処理ユニットEのイントラ予測モードと処理ユニットBのイントラ予測モードから当該処理ユニットXのイントラ予測モードを推測する。この場合、最終処理ユニットである処理ユニットXのイントラモード予測モードの決定と推測で参照する処理ユニットが異なることが生じる。すなわち、実施形態1ではブロック内のイントラ予測モードが一致しているにも関わらず、推測と異なることがあるためビットの削減ができなくなる。本実施形態によって、この問題を回避し、好適にビットを削減することが可能になる。

なお、実施形態1と同様に、イントラ予測モード推測部203は隣接するブロックに参照は限定されず、隣接しない周辺の処理ユニットのイントラ予測モードを参照しても構わない。

<実施形態3>

図7は、本発明の実施形態3に係る画像復号装置の構成を示すブロック図である。本実施形態では、実施形態1で生成された符号化データの復号を説明する。

図5において、701は入力ストリームからブロック単位の情報を復号するブロック復号部である。702は各処理ユニットにおいてイントラ予測モードを復号するイントラ予測モード復号部である。703は各ブロック内に存在する処理ユニット単位の情報や係数を復号するエントロピー復号部である。704は復号された係数を逆量子化し、逆変換する逆量子化・逆変換部であり、705は逆量子化・逆変換部704の結果とイントラ予測モード復号部702の結果から復号画素データを再構成する画素データ再構成部である。

図7は、本発明の実施形態3に係る画像復号装置の構成を示すブロック図である。本実施形態では、実施形態1で生成された符号化データの復号を説明する。

図5において、701は入力ストリームからブロック単位の情報を復号するブロック復号部である。702は各処理ユニットにおいてイントラ予測モードを復号するイントラ予測モード復号部である。703は各ブロック内に存在する処理ユニット単位の情報や係数を復号するエントロピー復号部である。704は復号された係数を逆量子化し、逆変換する逆量子化・逆変換部であり、705は逆量子化・逆変換部704の結果とイントラ予測モード復号部702の結果から復号画素データを再構成する画素データ再構成部である。

画像復号装置における画像の復号動作を以下で説明する。入力された1フレーム分の符号化データはブロック単位でブロック復号部701に入力され、ブロック単位の情報が復号される。上記のブロック単位の情報によって定まった処理ユニットの構造によって、処理ユニットごとに符号データが出力される。前記符号データはイントラ予測モード復号部702に入力され、イントラ予測モードの情報が復号され、画素データ再構成部705に出力される。一方で残りの符号データはエントロピー復号部703に出力される。エントロピー復号部703では、係数値が復号され出力される。係数値は逆量子化・逆変換部704に入力され、逆量子化、逆変換の過程を経て予測誤差データが出力される。イントラ予測モードの情報および予測誤差データは画素データ再構成部705に入力され、イントラ予測モードの情報から予測値を算出し、それを係数データと足し合わせることで復号画素データが再構成され、出力される。

図8は本発明を適用した、イントラ予測モード復号部702の詳細なブロック図である。図8において、801はイントラ予測モードを復号するイントラ予測復号部である。802は復号して得られたイントラ予測モードを保持しておくモード保持部であり、803は周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードから復号する処理ユニットのイントラ予測モードを推測するイントラ予測モード推測部である。804はモード保持部802から周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードを得て比較を行うブロック内モード比較部である。805は復号する処理ユニットがブロック内の最終処理ユニットか否かを判定する最終処理ユニット判定部である。これはブロックの復号状況から自動的に判定される。806はブロック内モード比較部804および最終処理ユニット判定部805の結果によってイントラ予測復号部806の動作を制御する復号制御部である。

以下、イントラ予測モード復号部702における復号動作を説明する。イントラ予測復号部801は当該処理ユニットに関する符号化データおよびイントラ予測モード推測部803の出力結果を入力として、復号制御部806の制御によってイントラ予測モードを復号し、出力する。モード保持部802ではイントラ予測復号部801の出力であるイントラ予測モードの情報を保持し、必要に応じてイントラ予測モード推測部803およびブロック内モード比較部804に周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モード情報を出力する。

イントラ予測モード推測部803では、復号する処理ユニットのイントラ予測モードを推測するために当該処理ユニットの周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードをモード保持部802から入力する。これらのイントラ予測モードから推測された当該処理ユニットのイントラ予測モードをイントラ予測復号部801に出力する。

一方、ブロック内モード比較部804は当該処理ユニットの周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードをモード保持部802から入力し、それらが一致するか否かの情報である周辺モード一致情報を復号制御部806に出力する。最終処理ユニット判定部805は当該復号対象の処理ユニットがブロック内最終処理ユニットか否かを判定した結果を最終処理ユニット情報として復号制御部806に出力する。

復号制御部806は、最終処理ユニット判定部805の出力である最終処理ユニット情報およびブロック内モード比較部804の出力である周辺モード一致情報を入力し、イントラ予測復号部801の動作を制御する。

まずは、最終処理ユニット情報により当該復号対象の処理ユニットがブロック内の最終処理ユニットでないと判断された場合、もしくは周辺モード一致情報が不一致であった場合について述べる。この場合、まず、イントラ予測復号部801は当該復号対象の処理ユニットのイントラ予測モードがイントラ予測モード推測部803で推測されたイントラ予測モードと一致するか否かの情報である予測モードフラグを復号し一致情報を取得する。

その一致情報が一致を示す場合には、イントラ予測モード推測部803の出力である推測されたイントラ予測モードを当該処理ユニットのイントラ予測モードとして出力する。また、一致情報が不一致であった場合には、さらにイントラ予測モードを識別するためのインデックスを復号し、イントラ予測モードを算出するようにイントラ予測復号部801を制御する。

一方、最終処理ユニット情報により当該処理ユニットがブロック内の最終処理ユニットであると判断され、かつ周辺モード一致情報が一致であった場合について述べる。イントラ予測復号部801は当該処理ユニットのイントラ予測モードがイントラ予測モード推測部803の出力である推測されたイントラ予測モードと予測モードフラグは不一致であるとみなすことができる。このため、続くイントラ予測モードを識別するためのインデックスを復号し、イントラ予測モードを算出するように制御する。

以上、復号の処理の流れを、図面を用いて説明する。図9は、実施形態3に係る画像復号装置における画像復号処理を示すフローチャートである。

まず、ステップS901においてブロック復号部701は、入力された符号化データからブロック単位の情報を復号しする。ステップS902においてイントラ予測モード復号部702は、各ブロック内に存在する予測の単位である各処理ユニットのイントラ予測モードを復号する。ステップS903においてエントロピー復号部703は、処理ユニット単位の情報や係数をエントロピー復号する。ステップS904において逆量子化・逆変換部704は、復号された予測誤差の逆量子化・逆変換を行う。ステップS905において画素データ再構成部705は、ステップS902の結果から予測値を算出し、それとステップS904の結果である係数値を足し合わせて再構成画素を算出する。ステップS906において画像復号装置は、ブロック内の全ての処理ユニットの復号が終了したか否かを判定する。終了していればステップS907に進む。そうでなければ処理の対象をブロック内の次の処理ユニットに移し、ステップS902に戻る。ステップS907ではフレーム内の全てのブロックの復号が終了したか否かを判定し、終了していれば全ての動作を停止して処理を終了する。そうでなければ処理の対象をフレーム内の次のブロックに移し、ステップS901に戻る。

まず、ステップS901においてブロック復号部701は、入力された符号化データからブロック単位の情報を復号しする。ステップS902においてイントラ予測モード復号部702は、各ブロック内に存在する予測の単位である各処理ユニットのイントラ予測モードを復号する。ステップS903においてエントロピー復号部703は、処理ユニット単位の情報や係数をエントロピー復号する。ステップS904において逆量子化・逆変換部704は、復号された予測誤差の逆量子化・逆変換を行う。ステップS905において画素データ再構成部705は、ステップS902の結果から予測値を算出し、それとステップS904の結果である係数値を足し合わせて再構成画素を算出する。ステップS906において画像復号装置は、ブロック内の全ての処理ユニットの復号が終了したか否かを判定する。終了していればステップS907に進む。そうでなければ処理の対象をブロック内の次の処理ユニットに移し、ステップS902に戻る。ステップS907ではフレーム内の全てのブロックの復号が終了したか否かを判定し、終了していれば全ての動作を停止して処理を終了する。そうでなければ処理の対象をフレーム内の次のブロックに移し、ステップS901に戻る。

図10はステップS902の実施形態3における詳細な処理を示すフローチャートである。ステップS1001においてイントラ予測モード復号部702は、周辺の処理ユニットのイントラ予測モードから復号する処理ユニットのイントラ予測モードの推測を行う。

ステップS1002においてイントラ予測モード復号部702は、復号する処理ユニットがブロック内の最終処理ユニットか否かの判定を行い、最終処理ユニットの場合はステップS1003に進み、最終処理ユニットでない場合にはステップS1004に進む。

ステップS1003において、イントラ予測モード復号部702は、ブロック内で既に復号済みの所定の処理ユニットのイントラ予測モードが全て一致するか否かを判定し、一致する場合にはステップS1006に進み、不一致の場合にはステップS1008に進む。

ステップS1004において、イントラ予測モード復号部702は、復号する処理ユニットのイントラ予測モードがステップS1001で推測されたイントラ予測モードと一致するか否かを示す予測モードフラグを復号する。

ステップS1005において、イントラ予測モード復号部702は、前記予測モードフラグが一致を示すか否かを判定する。一致を示す場合にはステップS1008に進み、不一致を示す場合にはステップS1006に進む。

ステップS1006において、イントラ予測モード復号部702は、イントラ予測モードを識別するための予測モードインデックスを復号する。一方、ステップS1008において、イントラ予測モード復号部702は、ステップS1001で推測された予測モードを復号する処理ユニットのイントラ予測モードと設定する。ステップS1006またはステップS1008の結果をもとに、ステップS1007において、イントラ予測モード復号部702は、復号する処理ユニットのイントラ予測モードを決定した後、イントラ予測モードの復号処理を終了する。

以上の構成と動作により、実施形態1で生成されたイントラ予測モードの識別に必要となるビット量が削減された符号化データを復号することができる。

なお、本実施形態においては、イントラ予測のみを用いるフレームを例にとって説明したが、インター予測も使用できるフレームにおいても対応できることは明らかである。

<実施形態4>

本実施形態では、実施形態2で生成された符号化データの復号を図11を用いて説明する。

本実施形態が実施形態3と異なる点は、イントラ予測モード推測部803は推測されたイントラ予測モードをイントラ予測復号部801だけでなくブロック内モード比較部804にも出力する点にある。(不図示)

図8を用いてイントラ予測モード復号部702における復号動作を以下で説明する。イントラ予測復号部801、モード保持部802の動作は実施形態3と同様であるため、説明を省略する。

本実施形態では、実施形態2で生成された符号化データの復号を図11を用いて説明する。

本実施形態が実施形態3と異なる点は、イントラ予測モード推測部803は推測されたイントラ予測モードをイントラ予測復号部801だけでなくブロック内モード比較部804にも出力する点にある。(不図示)

図8を用いてイントラ予測モード復号部702における復号動作を以下で説明する。イントラ予測復号部801、モード保持部802の動作は実施形態3と同様であるため、説明を省略する。

イントラ予測モード推測部803は、当該復号対象の処理ユニットのイントラ予測モードを推測するために当該処理ユニットの周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードをモード保持部802から入力する。またイントラ予測モード推測部803は、入力された周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードから当該処理ユニットのイントラ予測モードを推測し、イントラ予測復号部801およびブロック内モード比較部804に出力する。

ブロック内モード比較部804は、当該復号対象の処理ユニットの周辺の所定の処理ユニットのイントラ予測モードをモード保持部802から入力する。同時に、イントラ予測モード推測部803で推測された当該処理ユニットのイントラ予測モードも入力し、それらが一致するか否かの推測・周辺モード一致情報を復号制御部806に出力する。復号制御部806、最終処理ユニット判定部805の動作は実施形態3と同様であるため、説明を省略する。

以上、復号の処理の流れを、図面を用いて説明する。実施形態4に係る画像復号装置における画像復号処理を示すフローチャートは、実施形態3と同様であるため、説明を省略する。図11は本実施形態におけるステップS902の詳細な処理を示すフローチャートである。

ステップS1003、S1101以外の処理は実施形態3と同様であるため、説明を省略する。

ステップS1003においてブロック内で既に復号済みの周囲の所定の処理ユニットのイントラ予測モードが全て一致するか否かを判定し、一致する場合にはステップS1101に進み、不一致の場合にはステップS1004に進む。

ステップS1101においてイントラ予測モード復号部702は、ブロック内の符号化済み処理ユニットのイントラ予測モードとステップS1001で推測された処理ユニットのイントラ予測モードが一致するか否かを判定する。一致の場合にはステップS1006に進み、不一致の場合にはステップS1004に進む。以上の構成と動作により、実施形態2で生成されたイントラ予測モードの識別に必要となるビット量が削減された符号化データを復号することができる。すなわち、最終処理ブロックの復号時に、ブロック外処理ユニットのイントラ予測モードをイントラ予測に用いた符号化データも正しく復号することが可能になる。

<実施形態5>

図1、図2、図7、図8に示した各処理部はハードウェアでもって構成しているものとして上記実施形態では説明した。しかし、図1、図2、図7、図8に示した各処理部で行なう処理をコンピュータプログラムでもって構成しても良い。

図1、図2、図7、図8に示した各処理部はハードウェアでもって構成しているものとして上記実施形態では説明した。しかし、図1、図2、図7、図8に示した各処理部で行なう処理をコンピュータプログラムでもって構成しても良い。

図12は、上記各実施形態に係る画像表示装置に適用可能なコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。

CPU1201は、RAM1202やROM1203に格納されているコンピュータプログラムやデータを用いてコンピュータ全体の制御を行うと共に、上記各実施形態に係る画像処理装置が行うものとして上述した各処理を実行する。即ち、CPU1201は、図1、図8に示した各処理部として機能することになる。

RAM1202は、外部記憶装置1206からロードされたコンピュータプログラムやデータ、I/F(インターフェース)1209を介して外部から取得したデータなどを一時的に記憶するためのエリアを有する。更に、RAM1202は、CPU1201が各種の処理を実行する際に用いるワークエリアを有する。即ち、RAM1202は、例えば、フレームメモリとして割当てたり、その他の各種のエリアを適宜提供することができる。

ROM1203には、本コンピュータの設定データや、ブートプログラムなどが格納されている。操作部1204は、キーボードやマウスなどにより構成されており、本コンピュータのユーザが操作することで、各種の指示をCPU1201に対して入力することができる。表示部1205は、CPU1201による処理結果を表示する。また表示部1205は例えば液晶ディスプレイのようなホールド型の表示装置や、フィールドエミッションタイプの表示装置のようなインパルス型の表示装置で構成される。

外部記憶装置1206は、ハードディスクドライブ装置に代表される、大容量情報記憶装置である。外部記憶装置1206には、OS(オペレーティングシステム)や、図1、図2、図7、図8に示した各部の機能をCPU1201に実現させるためのコンピュータプログラムが保存されている。更には、外部記憶装置1206には、処理対象としての各画像データが保存されていても良い。

外部記憶装置1206に保存されているコンピュータプログラムやデータは、CPU1201による制御に従って適宜RAM1202にロードされ、CPU1201による処理対象となる。I/F1207には、LANやインターネット等のネットワーク、投影装置や表示装置などの他の機器を接続することができ、本コンピュータはこのI/F1207を介して様々な情報を取得したり、送出したりすることができる。1208は上述の各部を繋ぐバスである。

上述の構成からなる作動は前述のフローチャートで説明した作動をCPU1201が中心となってその制御を行う。

<その他の実施形態>

本発明の目的は、前述した機能を実現するコンピュータプログラムのコードを記録した記憶媒体を、システムに供給し、そのシステムがコンピュータプログラムのコードを読み出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたコンピュータプログラムのコード自体が前述した実施形態の機能を実現し、そのコンピュータプログラムのコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成する。また、そのプログラムのコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した機能が実現される場合も含まれる。

本発明の目的は、前述した機能を実現するコンピュータプログラムのコードを記録した記憶媒体を、システムに供給し、そのシステムがコンピュータプログラムのコードを読み出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたコンピュータプログラムのコード自体が前述した実施形態の機能を実現し、そのコンピュータプログラムのコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成する。また、そのプログラムのコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した機能が実現される場合も含まれる。

さらに、以下の形態で実現しても構わない。すなわち、記憶媒体から読み出されたコンピュータプログラムコードを、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込む。そして、そのコンピュータプログラムのコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行って、前述した機能が実現される場合も含まれる。

本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャートに対応するコンピュータプログラムのコードが格納されることになる。

Claims (2)

- 入力された画像を処理対象のブロックに分割する分割手段と、

前記分割手段によって分割された処理対象のブロックを単位として、該処理対象のブロックの画面内予測のモードを決定する予測モード決定手段と、

前記予測モード決定手段で決定されたイントラ予測モードを保持する保持手段と、

前記保持手段に保持された当該処理対象のブロックの周辺のブロックのイントラ予測モードに基づいて前記処理対象のブロックのイントラ予測モードを推測する予測モード推測手段と、

前記予測モード決定手段の結果と前記予測モード推測手段の結果が一致するか否かを判定する判定手段と、

前記判定手段の結果を符号化し、かつ、前記判定手段の結果が不一致の場合に予測モード決定手段の結果を符号化する符号化手段と、

前記保持手段から当該処理対象のブロックの周辺の所定の1つまたは複数の処理ユニットのイントラ予測モードを得てモードを比較するモード比較手段と、

前記モード比較手段の結果に基づいて前記符号化手段を制御する制御手段を有することを特徴とする画像符号化装置。 - 入力された画像を処理対象のブロックに分割する分割工程と、

前記分割工程によって分割された処理対象のブロックを単位として、該処理対象のブロックの画面内予測のモードを決定する予測モード決定工程と、

前記予測モードを保持手段に保持する保持工程と、

前記保持手段に保持された当該処理対象のブロックの周辺のブロックのイントラ予測モードに基づいて前記処理対象のブロックのイントラ予測モードを推測する予測モード推測工程と、

前記予測モード決定工程の結果と前記予測モード推測工程の結果が一致するか否かを比較する比較工程と、

前記比較工程の結果を符号化しさらに前記比較工程の結果が不一致の場合に予測モード決定工程の結果を符号化する符号化工程を持つ画像符号化方法において、

前記保持工程から当該処理対象のブロックの周辺の所定の1つまたは複数の処理ユニットのイントラ予測モードを得てモードを比較するモード比較工程と、

前記モード比較工程の結果によって前記符号化工程を制御する制御工程を有することを特徴とする画像符号化方法。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011004646A JP2012147291A (ja) | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |

| PCT/JP2012/000137 WO2012096174A1 (en) | 2011-01-13 | 2012-01-12 | Image coding apparatus, image coding method and program, image decoding apparatus, and image decoding method and program |

| US13/979,468 US9270992B2 (en) | 2011-01-13 | 2012-01-12 | Image coding apparatus, image coding method and program, image decoding apparatus, and image decoding method and program |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011004646A JP2012147291A (ja) | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012147291A true JP2012147291A (ja) | 2012-08-02 |

Family

ID=46507081

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2011004646A Pending JP2012147291A (ja) | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9270992B2 (ja) |

| JP (1) | JP2012147291A (ja) |

| WO (1) | WO2012096174A1 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2018121283A (ja) * | 2017-01-27 | 2018-08-02 | 日本放送協会 | 予測装置、符号化装置、復号装置、及びプログラム |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2012147291A (ja) * | 2011-01-13 | 2012-08-02 | Canon Inc | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |

| JP6171627B2 (ja) * | 2013-06-28 | 2017-08-02 | 株式会社Jvcケンウッド | 画像符号化装置、画像符号化方法、画像符号化プログラム、画像復号装置、画像復号方法および画像復号プログラム |

| CN103517070B (zh) * | 2013-07-19 | 2017-09-29 | 清华大学 | 图像的编解码方法和装置 |

| CN109845254B (zh) * | 2016-10-14 | 2024-01-26 | 世宗大学校产学协力团 | 影像编码/解码方法及装置 |

Family Cites Families (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US8369402B2 (en) * | 2004-06-17 | 2013-02-05 | Canon Kabushiki Kaisha | Apparatus and method for prediction modes selection based on image formation |

| JP4501631B2 (ja) * | 2004-10-26 | 2010-07-14 | 日本電気株式会社 | 画像符号化装置及び方法、画像符号化装置のコンピュータ・プログラム、並びに携帯端末 |

| JP2008092456A (ja) | 2006-10-04 | 2008-04-17 | Sharp Corp | 画像符号化装置および画像復号装置 |

| JP2009111691A (ja) | 2007-10-30 | 2009-05-21 | Hitachi Ltd | 画像符号化装置及び符号化方法、画像復号化装置及び復号化方法 |

| JP4995789B2 (ja) | 2008-08-27 | 2012-08-08 | 日本電信電話株式会社 | 画面内予測符号化方法,画面内予測復号方法,これらの装置,およびそれらのプログラム並びにプログラムを記録した記録媒体 |

| WO2010070818A1 (ja) * | 2008-12-16 | 2010-06-24 | 株式会社日立製作所 | 動画像符号化装置、動画像符号化方法、動画像復号化装置および動画像復号化方法 |

| JP2010177809A (ja) | 2009-01-27 | 2010-08-12 | Toshiba Corp | 動画像符号化装置および動画像復号装置 |

| WO2011121731A1 (ja) * | 2010-03-30 | 2011-10-06 | 富士通株式会社 | 画像処理装置および画像処理方法 |

| JP2012147291A (ja) * | 2011-01-13 | 2012-08-02 | Canon Inc | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |

-

2011

- 2011-01-13 JP JP2011004646A patent/JP2012147291A/ja active Pending

-

2012

- 2012-01-12 US US13/979,468 patent/US9270992B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2012-01-12 WO PCT/JP2012/000137 patent/WO2012096174A1/en not_active Ceased

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2018121283A (ja) * | 2017-01-27 | 2018-08-02 | 日本放送協会 | 予測装置、符号化装置、復号装置、及びプログラム |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2012096174A1 (en) | 2012-07-19 |

| US20130287107A1 (en) | 2013-10-31 |

| US9270992B2 (en) | 2016-02-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6545318B2 (ja) | 復号方法、装置、プログラム、記憶媒体 | |

| US20190208194A1 (en) | Deriving reference mode values and encoding and decoding information representing prediction modes | |

| GB2492778A (en) | Motion compensated image coding by combining motion information predictors | |

| WO2012095467A1 (en) | Video encoding and decoding with low complexity | |

| US12075046B2 (en) | Shape adaptive discrete cosine transform for geometric partitioning with an adaptive number of regions | |

| JP2013038768A (ja) | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム | |

| JP2012147291A (ja) | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム | |

| US10694190B2 (en) | Processing apparatuses and controlling methods thereof | |

| KR101525325B1 (ko) | 인트라 예측 모드 결정 방법 및 그 장치 | |

| JP2012142845A (ja) | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |