-

Gebiet der Erfindung

-

Die Erfindung betrifft einen Sensor zur Ortung metallischer Objekte nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 sowie eine zugehörige Spule nach dem Oberbegriff des Anspruches 13.

-

Stand der Technik

-

Metalldetektoren arbeiten nach verschiedenen Prinzipien. Bei einigen Ausführungen wird nur eine Spule verwendet, die z. B. Teil eines Oszillators ist. Bei Metallannäherung ändert sich die Spannung am Schwingkreis des Oszillators. Diese Veränderung der Spannung wird dann entsprechend ausgewertet und zur Bestimmung des Metalls verwendet.

-

Andere Messprinzipien senden mit einer Spule einen elektromagnetischen Puls aus, der in dem zu detektierenden Metallteil einen Wirbelstrom erzeugt. Dieser Wirbelstrom wird in der Regel mit einer zweiten Spule empfangen und entsprechend ausgewertet.

-

Gemäß einem anderen Verfahren wird mit einer Sendespule ein kontinuierliches Wechselfeld ausgesendet, das mit einer zweiten Spule empfangen wird. Diese zweite Spule ist so gegenüber der ersten Sendespule angeordnet, dass sich ohne den Metalleinfluss eines zu detektierenden Objekts die magnetische Wirkung der Sendespule in der Empfangsspule aufhebt. Die mechanische Anordnung der Sende- und Empfangsspule muss sehr stabil gewählt werden, da jede kleine Verschiebung oder Verformung sofort zu einem Ausgangssignal in der Empfangsspule führt.

-

Die dem Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche zu Grunde liegenden, in der

WO 2010/084000 A1 und die

WO 2010/133328 A1 gezeigten Anordnungen verwenden in einem weiteren Verfahren zwei gegeneinander versetzte Sendespulen und regeln mit den Stromanteilen ein Empfangssignal ständig, also auch mit oder ohne Metall, zu „Null”. In diesem System haben Temperatureinflüsse auf die Empfangsspule und den Vorverstärker keine Einflüsse auf den gemessenen Detektionswert. Der Detektionswert wird aus dem Verhältnis der geregelten Sendeströme abgeleitet, so dass auch bei nahezu gleichen Sendeströmen eine Beeinflussung des Detektionswerts durch Temperatureinfluss auf die Sendespulen ausgeschlossen werden kann. Mechanische Verformungen der Spulenanordnungen führen lediglich zu einem „Offset” im Detektionswert, da das Empfangssignal weiterhin „Null” bleibt.

-

Bei den letztgenannten Verfahren wird eine Spulenanordnung eingesetzt, bei der sich das oder die Magnetfelder der Sendespule/n in der oder den Empfangsspulen aufheben. Nur der vom zu detektierenden Metallgegenstand ausgehende Anteil wird gemessen. Dazu werden die Spulen so überlappt angeordnet, dass sich ohne Metalleinfluss das ausgesendete Magnetfeld in der Empfangsspule aufhebt. Die Überlappung der Spulen zueinander beträgt nur einen geringen Teil der Spulenfläche. Dieser Teil ist für die Detektion der empfindlichste Bereich. Der größte Teil der Spulenflächen überlappt sich jedoch nicht, und das führt daher zu großen Spulensystemen mit nur kleinem empfindlichen Bereich, der in der Regel auch noch zum gesamten Spulensystem unsymmetrisch ist.

-

Bei sogenannten „Schatz- oder Minensuchgeräten”, wie aus der

DE 43 39 419 C2 bekannt, wird häufig eine Spulenanordnung in einer Doppel-D Anordnung eingesetzt. Sendespule und Empfangsspule überlagern sich teilweise so, dass der Wechselinduktionskoeffizient minimal ist. Die Spulen werden wechselweise als Sende- und Empfangsspule betrieben. Dabei sind die beiden „D” spiegelbildlich und überlappend angeordnet. Warum sich nur ein kleiner Teil der Spulen überlappen darf, geht aus

1 hervor. Sie zeigt eine Spulenanordnung von der Seite. Die Feldlinien

1.3, die von einer Sendespule

1.2 ausgehen, sind im Mittelpunkt der Spule stärker konzentriert als im den die Spule umgebenden Außenbereich. Da die Empfangsspule

1.1 von einer gleich großen Zahl Feldlinien im Innen- und im Außenbereich der Sendespule durchflutet werden muss, ergibt sich zwangsläufig die Anordnung in

1.

-

Ein im Pulsinduktionsverfahren(PI-)Modus betriebener Metalldetektor ist aus der

DE 103 01 951 A9 bekannt. Die Wechselwirkung der primären und sekundären Spulen wird durch teilweise Überlappung der co-planaren Spulensysteme entkoppelt. Eine Einstellung der Entkopplung erfolgt mittels mechanisch verschiebbarer Massen im Bereich der Überlappung oder durch elektrische Kompensationshilfsmittel z. B. in der Form zusätzlicher Kompensationssignale vom Generator in den Empfangskreis. Sie kompensieren den nicht vollständig entkoppelten Anteil der Sendeenergie in die Empfangsspule. Eine „Rückkoppelung” zwischen detektiertem Signal der Empfangsspule und Kompensationswirkung, also eine geschlossene Regelung, liegt nicht vor.

-

Aus der

DE 103 18 350 B3 ist eine vergleichbare Anordnung bekannt, bei der mehrere Spulen hinsichtlich ihres magnetischen Wechselfelds überlappend, benachbart versetzt zueinander geschachtelt sind. Eine größte Spule vorzugsweise die Empfangsspule bestimmt die Peripherie der Spulenanordnung.

-

Aus der

DE 36 19 308 C1 ist eine Umkehrung des oben genannten Prinzips, d. h., eine umliegende Sendespule mit zwei als „Acht” ausgebildeten Empfangsspulen, in denen gegenseitig das ausgesandte Feld ausgelöscht wird.

-

Dass der Begriff „Feldlinien” nicht wörtlich zu nehmen ist, ist jedem Fachmann bekannt, da sie in etwa nur Bereiche gleicher magnetischer Stärke und Polung leichter veranschaulichen. Daher wird in der weiteren Beschreibung der Erfindung diese Darstellung zur Darstellung der magnetischen Dichte verwendet. Spulen werden der besseren Darstellbarkeit mit nur einer Windung dargestellt. Die Erfindung geht selbstverständlich von Spulen mit mehreren Windungen aus, bzw. von „gedruckten” Spulen auf einer Platine. In den Spulen wirkt ein Wechselsignal; die Darstellung der Feldlinien wird nur während einer Taktphase dargestellt.

-

Offenbarung der Erfindung

-

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu Grunde, einen Sensor zur Ortung metallischer Objekte bzw. eine Spule zu schaffen, der bzw. die eine höhere Reichweite des Sensors bzw. erweiterte Einbaumöglichkeiten in übliche Industriesensorgehäuse bietet.

-

Diese Aufgabe wird durch einen Sensor mit den Merkmalen des Anspruches 1 bzw. durch eine Spule mir den Merkmalen des Anspruches 13 gelöst.

-

Durch den Sensor mit einem Spulensystem oder einer Spule wird für Metalldetektoren oder Annäherungssensoren eine verbesserte Reichweite erreicht, indem die Größe der überlappenden Bereiche zwischen Sendespule(n) und Empfangsspule(n) und somit auch die Detektionsempfindlichkeit bei gleichzeitig rotationssymmetrischen Detektionseigenschaften deutlich vergrößert wird. Der Empfindlichkeitsbereich ist bei geringer Außenrandempfindlichkeit nahezu rotationssymmetrisch und weist keinen Nahfeldfehler auf. Unter einem Spulensystem mit rotationssymmetrischen Detektionseigenschaften wird dabei ein Spulensystem verstanden, bei dem unabhängig davon, in welcher Richtung ein metallischer Gegenstand mit gleich bleibendem Abstand über das Spulensystem geführt wird, sich nahezu deckungsgleiche Kurven der dabei auftretenden Ausgangsspannung ergeben. Das Spulensystem nimmt also den Gegenstand, gleichgültig aus welcher Richtung er kommt, nahezu gleich wahr. Dazu werden vorzugsweise mäandernde Schleifenabschnitte der Windungen von Sende- und Empfangsspule ausgebildet. Unter mäandernden Schleifenabschnitten eines Leiters, der eine Windung einer Spule bildet, wird dabei verstanden, dass ein Leiter, der entlang seiner Längsrichtung vorzugsweise in gleicher Breite hin und her wandert, sprich mäandert, in Spulenform gebracht ist, d. h. der Mäander wird sozusagen wie bei einer Spule gebogen. Hieraus bilden sich dann die Schleifenabschnitte einer Windung der Spule vorzugsweise so aus, dass die Schleifenabschnitte aus vorzugsweise kreisförmigen Abschnitten bestehen, die mit unterschiedlichem radialen Abstand zum Mittelpunkt einer vorzugsweise kreisförmigen Spule angeordnet sind und unter Bildung eines elektrischen Leiters über vorzugsweise radial angeordnete Abschnitte abwechselnd miteinander verbunden sind. So ergeben sich wechselweise in Richtung auf den Mittelpunkt der Spule oder nach außen hin offene oder geschlossene Abschnitte der mäanderförmigen Windung der Spule, was zu der gewünschten Steigerung der sich überlappenden Bereiche führt.

-

Die Sende- und Empfangsspule können zur Wechselwirkungsentkopplung verdreht und/oder versetzt vorzugsweise so zueinander angeordnet werden, dass sich innerhalb der nach innen offenen, entlang des Umfangs der Spule mäandernden Schleifenabschnitte der Empfangsspule Feldlinien eines zu den von der Bestromung der Sendespule hervorgerufenen Feldlinien invertierten Felds ausbilden, während sich im Innern der Empfangsspule ein mit den Feldlinien der Sendespule gleichsinniges Feld ausbildet, das damit die Wirkung der Sendespule unterstützt und die Reichweite vergrößert.

-

Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele.

-

Kurzbeschreibung der Figuren

-

Im Folgenden wird die Erfindung an Hand von in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

-

1 eine Darstellung der Magnetfeldlinien einer Sendespule,

-

2 eine Draufsicht auf das Spulensystem gemäß 1,

-

3 die Feldlinien um einen geraden Strom durchflossenen Leiter,

-

4 die Feldlinien um einen mäanderförmigen Strom durchflossenen Leiter,

-

5 eine Windung einer erfindungsgemäßen mäanderförmigen Sendespule,

-

6 die dazu entstehenden Feldlinien der Sendespule,

-

7 die Empfangsspule mit den zugehörigen Feldlinien,

-

8 ein Spulensystem mit Sendespule und Empfangsspule,

-

9 die bei Verdrehung gegenüber der Sendespule entstehende Spannung an der Empfangsspule bei einem getakteten Sendestrom in der Sendespule über dem Verdrehwinkel,

-

10 eine Spulenanordnung in einem weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel mit zwei um einen kleinen Winkelbereich unterschiedlichen Sendespulen,

-

11 die Wirkungsweise der Anordnung gemäß 10 an Hand einer Ausgangsspannung der Empfangsspule bei Verschieben der Bestromung von einer Sendespule zur anderen,

-

12, 13 die Detektionsempfindlichkeit einer Spulenanordnung nach dem klassischen „Doppel-D” Prinzip und einer erfindungsgemäßen Spulenanordnung,

-

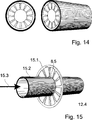

14 ein in eine metallische Umgebung eingebundenes Spulensystem und

-

15 die erfindungsgemäße Spulenanordnung mit einer mittigen Öffnung für eine Rohrleitung.

-

Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele

-

Bevor die Erfindung im Detail beschrieben wird, ist darauf hinzuweisen, dass sie nicht auf die jeweiligen Bauteile der Vorrichtung sowie die jeweiligen Verfahrensschritte beschränkt ist, da diese Bauteile und Verfahren variieren können. Die hier verwendeten Begriffe sind lediglich dafür bestimmt, besondere Ausführungsformen zu beschreiben und werden nicht einschränkend verwendet. Wenn zudem in der Beschreibung oder in den Ansprüchen die Einzahl oder unbestimmte Artikel verwendet werden, bezieht sich dies auch auf die Mehrzahl dieser Elemente, solange nicht der Gesamtzusammenhang eindeutig etwas Anderes deutlich macht.

-

Für die im Folgenden verwendete Darstellung der Feldlinien zeigt 1.4 in 1 symbolisch die Richtung der Feldlinien in der Draufsicht des Spulensystems. Punkte symbolisieren demnach auf den Betrachter zulaufende Feldlinien, während Kreise die vom Betrachter weglaufenden Feldlinien darstellen.

-

1 zeigt eine bekannte Spulenanordnung mit sich überlappender Sendespule 1.2 und Empfangsspule 1.1 von der Seite. Feldlinien 1.3, die von der Sendespule 1.2 ausgehen, sind im Mittelpunkt der Spule stärker konzentriert als in dem die Spule umgebenden Außenbereich. Da die Empfangsspule 1.1 zur Wechselwirkungsentkopplung von einer gleich großen Zahl Feldlinien im Innen- und im Außenbereich der Sendespule durchflutet werden muss, ergibt sich zwangsläufig die Anordnung in 1. 2 zeigt die Wirkung des bekannten Spulensystems gemäß 1, bei dem die Sendespule 1.2 ein Feld aussendet. Die auf den Betrachter zulaufenden Feldlinien 2.1 konzentrieren sich innerhalb der Sendespule 1.2, die weglaufenden Feldlinien 2.2 verteilen sich in einem größeren Bereich um die Spule herum. Um mit der Empfangsspule 1.1 ein „Null”-Signal zu erreichen, muss sie so angeordnet werden, das in etwa die gleiche Anzahl „punktförmiger” Feldlinien sowie „kreisförmiger” Feldlinien die Spule durchdringen. Somit hebt sich die Wirkung des Magnetfeldes in der Spule auf und sie wird ausschließlich die vom zu detektierenden Gegenstand ausgehenden, durch die Sendespule 1.2 angeregten magnetischen Felder empfangen. Dies ist am wirksamsten in dem Bereich, in dem sich die Spulen überlappen.

-

Um die Effektivität eines Spulensystems deutlich zu erhöhen, wurde von folgender Überlegung ausgegangen: ein gerader Strom durchflossener Leiter 3.1 bildet gemäß 3 um sich herum Feldlinien, deren Anzahl mit der Entfernung vom Leiter abnimmt. 4 zeigt dagegen die Feldlinien um einen mäanderförmigen Strom durchflossenen Leiter 4.1. Die Feldlinien konzentrieren sich hauptsächlich innerhalb der „Spulenabschnitte” 4.2, die aus je einer halben Windung des Mäanders bestehen.

-

Um diesen Effekt in einer mehrwindigen Spule zu nutzen, wird der mäanderförmige Leiter in Spulenform gebracht, d. h. der Mäander wird sozusagen wie bei einer Spule gebogen. In 5 wird daraus nur eine mäanderförmige Windung der Spule, einer Sendespule 5.1 dargestellt, wobei die Empfangsspule 7.1 gemäß 7 im Wesentlichen eine identische Spulenform aufweist.

-

Mit diesen Spulen wird ein Sensor zur Ortung metallischer Objekte mit Spulen bzw. Spulenteilen gebildet, die wenigstens eine Sendespule 5.1 und wenigstens eine Empfangsspule 7.1 ausbilden, welche induktiv miteinander gekoppelt und zur Wechselwirkungsentkopplung teilweise überlappend angeordnet sind, wobei eine optimale Auslöschung der Wechselwirkung erreichbar ist.

-

Eine Sensorelektronik ist zur Bestromung der Sendespule und zur Auswertung eines Empfangssignals 10.6 der Empfangsspule vorgesehen. Sendespule 5.1 und Empfangsspule 7.1 sind gemäß 8 zueinander verdreht und/oder versetzt angeordnet sind, wobei sich mehrere symmetrisch angeordnete, überlappende Bereiche 8.4 ausbilden. Diese überlappenden Bereiche 8.4 sind vorzugsweise punktsymmetrisch zur Mitte der Spulen angeordnet sind.

-

Gemäß 5 und 7 weist die Spulenform entlang des Umfangs der ebenen Spule bzw. Spulenteile angeordnete, mäandernde Schleifenabschnitte 5.2, 7.2 auf. Die vorzugsweise kreisförmige Spule weist n Schleifenabschnitte 5.2, 7.2 mit n z. B. ≥ 6 auf, wobei die Schleifenabschnitte von Sendespule 5.1 und Empfangsspule 7.1 um einen Winkel von etwa 360°/(n·2) verdreht angeordnet sind. Dies bedeutet dass sich bei n = 6 ein Verdrehwinkel von etwa 360°/(6·2) ≈ 30°, was etwa der Winkelhalbierenden des Winkels von 60° des jeweiligen Schleifenabschnitts bei sechs Schleifenabschnitten entspricht. Warum nur ungefähr 30°, wird im Folgenden noch erläutert.

-

Die Schleifenabschnitte 5.2, 7.2 bauen sich aus vorzugsweise kreisförmigen Abschnitten 5.3, 5.4 auf, die mit unterschiedlichem radialen Abstand zum Mittelpunkt der kreisförmigen Spule angeordnet sind und unter Bildung eines elektrischen Leiters über vorzugsweise radial angeordnete Abschnitte 5.5 abwechselnd miteinander verbunden sind. So ergeben sich wechselweise in Richtung auf den Mittelpunkt der Spule oder nach außen hin offene oder geschlossene Abschnitte der mäanderförmigen Windung der Spule. Andere Formen als kreisförmige oder radial angeordnete Abschnitte sind denkbar. So können z. B. die Abschnitte 5.3, 5.4 auch geradlinig sein oder die Abschnitte 5.5 nicht radial zur Mitte verlaufen. Wesentlich ist die Bildung der Schleifenabschnitte 5.2, 7.2.

-

6 zeigt die zugehörigen, dabei entstehenden Feldlinien der Sendespule 5.1, wenn ein Strom durch diese Spule fließt. Für den weiteren Verlauf der Darstellung der Erfindung werden die Sendespule/n zur Unterscheidung von den Empfangsspulen jeweils gestrichelt dargestellt.

-

Die Anzahl n der Mäander bzw. Schleifenabschnitte 5.2, 7.2 ist beliebig und richtet sich nach der verwendeten Spulenausführung. Je höher die Anzahl ist, um so rotationssymmetrischer wird sich die Spule verhalten. In der Praxis hat sich eine Anzahl von sechs bis zehn mäandernden Schleifenabschnitten auf dem Kreisumfang, so wie in 5 dargestellt, z. B. für eine gedruckte Spule als allgemein ausreichend erwiesen. Die weitere Beschreibung geschieht auf Basis einer Spule mit sechs Schleifenabschnitten.

-

Die Empfangsspule 7.1 kann im Wesentlichen gleich der Sendespule 5.1 aufgebaut sein. Sie wird mit „etwa” 30 Grad Versatz deckungsgleich auf (oder unter) der Sendespule angebracht. Dadurch „empfängt” sie gleich viele Feldlinien der unterschiedlichen Richtung, so dass die Sendespule keine induktive Wirkung auf die Empfangsspule ausübt. Ein metallischer Gegenstand vor diesem Spulensystem wird von der Sendespule 5.1 angeregt, während die im Mittelpunkt zu einem großen Teil deckungsgleichen Empfangsspulenbereiche das vom Metallgegenstand ausgesendete Feld ungestört empfangen. Innerhalb der nach innen offenen Schleifenabschnitte 7.2 der Empfangsspule 7.1 entstehen Feldlinien eines zu den von der Bestromung der Sendespule hervorgerufenen Feldlinien invertierten Felds, während sich im Innern 7.6 der Empfangsspule ein mit den Feldlinien der Sendespule gleichsinniges Feld ausbildet, das die Funktion und damit die Reichweite der Sendespule unterstützt.

-

8 zeigt ein Spulensystem mit der Sendespule 5.1 und der Empfangsspule 7.1. Beide Spulen haben einen Winkelversatz von fast 30°.

-

Im Stand der Technik – „Doppel-D” wird die Auslöschung der induktiven Wirkung der Sendespule auf die Empfangsspule durch Verschieben der Spulen zueinander erreicht. Erfindungsgemäß hingegen geschieht die für diese Auslöschung erforderliche Einstellung meist nur beim Kalibrieren des Spulensystems durch Verändern der Tiefe 8.1 der Mäander, d. h. durch Verändern des radialen Abstands der Abschnitte 5.3, 5.4 oder bei festgelegter Tiefe durch Verdrehung des Spulenwinkels 8.3 zwischen Sendespule 5.1 und Empfangsspule 7.1.

-

9 zeigt die bei der Verdrehung entstehende Spannung 9.5 an der Empfangsspule bei einem getakteten Sendestrom in der Sendespule 5.1. (Die Spannungswerte sind nur Beispielswerte). Angefangen bei 0 Grad ergibt sich nur eine Erfassung der Feldlinien 2.1, die im Innenbereich der Sendespule 5.1 entstehen, Bei 30 Grad Verdrehung werden zusätzlich die invertierten äußeren Feldlinien 2.2 erfasst, während die Erfassung der Feldlinien 2.1 entsprechend abnimmt. Eine optimale Anordnung der Spulen ist gegeben, wenn sich genau bei 30° oder bereits bei einen kleinen Winkelbereich 8.2 vor Erreichen des 30° Versatzes zwischen Sende- und Empfangsspule das Sendesignal in der Empfangsspule 7.1 auslöscht, sich also ein „Null”-Wert ergibt. Die dazu gehörige Kurve 9.2 zeigt eine Unterschreitung des „Null”-Wertes an der Position 9.4, also einen kleinen Winkelbereich 8.2 (8) vor Erreichen der 30°. Die dazu gehörige Position der Sendespule ist mit 8.3 bezeichnet. Auf sie wird später noch zurückgegriffen. In der Position, welche dem Verlauf der Kurve 9.4 entspricht, löschen sich also die Magnetfelder der Sendespule 5.1 in der Empfangsspule 7.1 vollständig aus. Die Größe des Winkelbereichs 8.2 kann durch die radiale Tiefe 8.1 (8) der mäandernden Schleifenabschnitte 5.2, 7.2 bestimmt werden.

-

Bei einer zu kleinen Tiefe 8.1 der mäandernden Schleifenabschnitte fällt bei der Verdrehung um den Winkelgrad 9.6 die Spannung ab, bis sie bei 30 Grad ein Minimum erreicht hat, um dann wieder anzusteigen. Dies verdeutlicht die Kurve 9.1. Im Minimum bei 30 Grad wird dabei jedoch noch keine Auslöschung erreicht. Das heißt, die Schleifenabschnitte sind zu klein. Bei einer zu großen Tiefe der mäandernden Schleifenabschnitte wird dagegen eine Auslöschung des Sendesignals in der Empfangsspule 7.1 deutlich vor Erreichen der 30 Grad eintreten. Ein Weiterdrehen erzeugt dann ein invertiertes Signal, das sein Maximum bei 30° Winkelversatz aufweist. Das heißt, die Schleifenabschnitte sind zu groß. Auch ein solches Spulensystem kann in der Praxis eingesetzt werden, jedoch verringert sich dabei der durch beide Spulen gemeinsam genutzte „Überlappungsbereich”, bzw. die effektive Sende- bzw. Empfangsfläche.

-

In dieser Anordnung mit fest eingestellten Spulenwinkel 8.3 können mechanische Einflüsse, wie z. B. eine Verformung des Spulensystems oder auch ein Metalleinfluss zu einer Verschiebung des Punktes 9.4 der optimalen Auslöschung führen.

-

Darum wurde in den

WO 2010/084000 A1 und die

WO 2010/133328 A1 vorgeschlagen, mit zwei Sendespulen und jeweils geregelten Spulenströmen zu arbeiten, um immer ein perfektes „Null”-Signal zu erhalten. Die weitere Beschreibung der Erfindung bezieht sich auf oben genannten Patentanmeldungen. Für die vorliegende Erfindung ist insbesondere wesentlich, dass sich durch die Wechselwirkung von Sendespulen und wenigstens einer Empfangsspule ein örtlicher Punkt optimaler Auslöschung der von den Sendespulen ausgesandten Felder in den Empfangsspulen ergibt. Die Spulen sind dabei so angeordnet, dass die Sendespulenteile bei gleicher Bestromung eine Wirkung auf die wenigstens eine Empfangsspule ausüben, bei der ein örtlicher Punkt der optimalen Auslöschung der ausgesandten Felder in den Empfangsspulen entsteht. Dieser Punkt verschiebt bzw. bewegt sich jedoch bei hauptsächlicher bis alleiniger Bestromung einer ersten Sendespule oder eines ersten Teils der Sendespule in eine erste Richtung, während er sich bei hauptsächlicher bis alleiniger Bestromung einer weiteren Sendespule oder eines weiteren Teils der Sendespule in eine weitere, vorzugsweise der ersten Richtung entgegengesetzten Richtung verschiebt bzw. bewegt. Dieser örtliche Punkt der optimalen Auslöschung wird durch eine Metallannäherung beeinflusst. Eine Regelschaltung zur Regelung der Ströme der Sendespulenteile führt im Regelungsfall zu einer Verschiebung des örtlichen Punktes der optimalen Auslöschung, die eine Auslöschung des Empfangssignals bewirkt. Der dafür erforderliche Regelwert bzw. seine Änderung wird vorzugsweise als Maß für eine Metallannäherung oder eine Ortung metallischer Objekte verwendet.

-

Um mit zwei geregelten Sendeströmen das Empfangssignal in der Empfangsspule auszulöschen, werden zwei um einen kleinen Bereich im Winkel unterschiedliche Sendespulen 5.1 und 5.7 mit geregelten Spulenströmen eingesetzt. 10 zeigt eine derartige Spulenanordnung. Die Sendespule 5.1 hat einen kleinen Winkelversatz 10.4 in Richtung „vor” dem Spulenwinkel 8.3 der optimalen Auslöschung bei einer Einzelspule, die weitere Sendespule 5.7 einen kleinen Winkelversatz 10.5 „nach” dem Winkel der optimalen Auslöschung. Die Winkelversätze können in der Praxis kleiner sein als in 10 dargestellt, sie liegen z. B. im Bereich von 0.2 Grad.

-

Die Spulen sind so gepolt, das die Feldlinien in jeder Taktphase 10.1 in gleiche Richtung zeigen. Bei gleichem Strom in beiden Sendespulen 5.1 und 5.7 ist die Wirkung beider Sendespulen zusammen gleich der Wirkung der Einzelspule im Ausführungsbeispiel der 5. Es ergibt sich also eine Auslöschung der gesendeten Magnetfelder in der Empfangsspule.

-

11 zeigt die Wirkungsweise an Hand einer möglichen Ausgangsspannung

10.6 der Empfangsspule

7.1 bei Verschieben der Bestromung von der Spule

5.1 hin zur Spule

5.7. Dabei soll die Sendespule

5.1 bei 27° und die Sendespule

5.7 bei 29° angeordnet sein. Wird nur die Sendespule

5.1 bestromt, ergibt sich z. B. eine Ausgangsspannung von 250 mV mit zur Sendepolarität gleicher Phase. Eine Regelung des Stromes der Sendespule

5.1 hin zu kleineren Werten und des Stroms der Sendespule

5.7 hin zu größeren Werten verändert die Ausgangspannung

10.6 bis der Punkt

11.1 erreicht wird, also der Auslöschung der gesendeten Magnetfelder in der Empfangsspule

7.1. Das Ausgangssignal

10.6 wird zu einem „Null”-Signal. In den

WO 2010/084000 A1 und die

WO 2010/133328 A1 sind alle weiteren Maßnahmen zur ständigen Regelung der Sendeströme zur kontinuierlichen Beibehaltung eines „Null” Signals ausführlich beschrieben.

-

Ein weiterer Vorteil der hier beschrieben Spulenanordnung, egal ob mit einer oder zwei Sendespulen, ist in 12 und 13 dargestellt. In einer Testschaltung wurden Spulen mit gleichen Windungszahlen (je 20), gleichem Durchmesser (120 mm) und gleichen Sendeströmen verwendet. 12 zeigt die Spulenanordnung nach dem klassischen „Doppel-D” Prinzip, 13 die neue Spulenanordnung mit Mäanderspule.

-

Über beide Spulenanordnungen wurde ein Metallgegenstand (Cu, D = 30 mm × 5 mm) in einem Abstand von 100 mm in der Richtung „A” und „B” bewegt und die dabei auftretenden Ausgangsspannungen 12.1 gemessen. Der Spannungsverlauf ist auf der Wegstrecke 12.4 aufgetragen. In beiden Bewegungsrichtungen A und B entstehen unterschiedliche Kurven 12.2 und 12.3 der Ausgangsspannung 12.1. Der deutliche Unterschied zeigt, dass das Doppel-D Spulensystem in 12 keine rotationssymmetrische Empfindlichkeit aufweist. In Bewegungsrichtung A ergibt sich bei der Doppel-D Anordnung in 12 eine Polaritätsumkehr.

-

Bezeichnenderweise tritt sie im Nahbereich der Spule, also in einem Abstand zur Spule von z. B. weniger als einem Viertel des Spulendurchmessers besonders stark auf, und kann in induktiven Messsystemen durchaus zu Messfehlern führen.

-

Vollständig anders verhält sich das erfindungsgemäße Spulensystem in 13. Zunächst zeigt es eine deutlich höhere Empfindlichkeit. Außerdem sind beide Kurven 13.1 der Ausgangsspannung in beiden Bewegungsrichtungen A und B deckungsgleich. Das Spulensystem besitzt also eine nahezu rotationssymmetrische Empfindlichkeit. „Nahezu” bedeutet: je mehr mäandernde Schleifenabschnitte auf dem Spulenumfang angeordnet sind, desto rotationssymmetrischer ist die Empfindlichkeit. In der Praxis haben sich z. B. 6–8 mäandernden Schleifenabschnitte für eine vollständig ausreichende Rotationssymmetrie bewährt. Die Nahfeldeffekte wie bei der Doppel-D Anordnung treten nicht auf.

-

Des Weiteren zeigt das Mäanderspulensystem im Außenbereich eine größere Unempfindlichkeit, was z. B. ein Vorteil ist, wenn das Spulensystem in einem rohrförmigen metallischen Gehäuse untergebracht wird, wie dies bei Annäherungssensoren für die Automatisierungstechnik üblich ist. in dieser Anordnung, die 14 zeigt, kann durch geeignete Wahl des Spulenwinkels 8.3 die metallische Umgebung des Spulensystems ausgeblendet werden. Als geeignete Winkel haben sind Versatzwinkel im Bereich von ±2° in der Praxis bewährt.

-

Ein weiterer wesentlicher Vorteil zeigt 15. Im Spulensystem 15.1 ergibt sich die Möglichkeit einer relativ großen Öffnung 8.5. So kann eine nicht metallische oder wenigstens dünnwandige metallische Rohrleitung oder dergleichen durch die Spulenanordnung geführt werden. Auf diese Weise können z. B. metallische Abriebpartikel in einer fließenden Flüssigkeit 15.3, z. B. in Hydrauliköl mit hoher Empfindlichkeit detektiert werden.

-

Die Spulen 5.1, 7.1 können für sich entsprechend aufgebaut werden und dem Sensor zur Herstellung zugeführt werden.

-

Bezugszeichenliste

-

- 1.1

- Empfangsspule

- 1.2

- Sendespule

- 1.3

- Feldlinienverlauf

- 1.4

- symbolische Darstellung der Feldlinien im Spulenquerschnitt

- 2.1

- auf den Betrachter zulaufende Feldlinien

- 2.2

- vom Betrachter weglaufende Feldlinien

- 3.1

- gerader Strom durchflossener Leiter

- 4.1

- mäanderförmiger Strom durchflossener Leiter

- 4.2

- Spulenabschnitt mit einer Halbwindung

- 5.1

- Sendespule

- 5.2

- Schleifenabschnitt

- 5.3, 5.4

- Abschnitte (kreisförmig)

- 5.5

- radiale Abschnitte

- 5.7

- weitere Sendespule

- 7.1

- mäanderförmige Empfangsspule

- 7.2

- Schleifenabschnitt

- 7.6

- Innerer Bereich von 7.1

- 8.1

- Tiefe der Schleifenabschnitte

- 8.2

- Winkelbereich

- 8.3

- Spulenwinkel

- 8.4

- überlappender Bereich

- 8.5

- Öffnung

- 9.1

- Spannungskurve bei zu kleiner Tiefe der Mäander

- 9.2

- Spannungskurve bei Auslöschung

- 9.3

- Spannungskurve bei zu großer Tiefe der Mäander

- 9.4

- Position

- 9.5

- Spannung an der Empfangsspule

- 9.6

- Winkelgrad der Verdrehung

- 9.7

- „Null”-Wert

- 10.1

- Taktphase

- 10.4

- Winkelversatz „vor” Winkel 8.3

- 10.5

- Winkelversatz „nach” Winkel 8.3

- 10.6

- Ausgangsspannung

- 11.1

- Punkt der Auslöschung in der Empfangsspule

- 12.1

- Ausgangsspannung einer Testschaltung

- 12.2

- Spannungsverlauf bei Bewegung in Richtung A

- 12.3

- Spannungsverlauf bei Bewegung in Richtung B

- 13.1

- deckungsgleiche Kurve der Bewegungsrichtung A und B

- 15.1

- Spulensystem um Rohrleitung

- 15.2

- Rohrleitung

- 15.3

- fließende Flüssigkeit

- A

- erste Bewegungsrichtung eines Metallgegenstandes

- B

- zweite Bewegungsrichtung eines Metallgegenstandes

-

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

-

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

-

Zitierte Patentliteratur

-

- WO 2010/084000 A1 [0005, 0049, 0052]

- WO 2010/133328 A1 [0005, 0049, 0052]

- DE 4339419 C2 [0007]

- DE 10301951 A9 [0008]

- DE 10318350 B3 [0009]

- DE 3619308 C1 [0010]