CN111417849B - 传感器装置 - Google Patents

传感器装置 Download PDFInfo

- Publication number

- CN111417849B CN111417849B CN201880076886.4A CN201880076886A CN111417849B CN 111417849 B CN111417849 B CN 111417849B CN 201880076886 A CN201880076886 A CN 201880076886A CN 111417849 B CN111417849 B CN 111417849B

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- cover

- holes

- sensor

- flow

- hole

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 147

- 239000013618 particulate matter Substances 0.000 claims description 15

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 12

- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 10

- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 claims description 5

- 239000007789 gas Substances 0.000 description 191

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 31

- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 28

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 25

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 23

- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 20

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 20

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 12

- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 10

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 9

- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 7

- 238000000746 purification Methods 0.000 description 7

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 6

- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3

- 230000004043 responsiveness Effects 0.000 description 3

- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 2

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2

- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2

- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 2

- 244000126211 Hericium coralloides Species 0.000 description 1

- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 1

- 230000009471 action Effects 0.000 description 1

- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1

- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000008859 change Effects 0.000 description 1

- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1

- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1

- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1

- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1

- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1

- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1

- 230000004044 response Effects 0.000 description 1

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1

- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES

- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

- F01N11/00—Monitoring or diagnostic devices for exhaust-gas treatment apparatus, e.g. for catalytic activity

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- G01D11/00—Component parts of measuring arrangements not specially adapted for a specific variable

- G01D11/24—Housings ; Casings for instruments

- G01D11/245—Housings for sensors

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation

- G01N1/02—Devices for withdrawing samples

- G01N1/22—Devices for withdrawing samples in the gaseous state

- G01N1/2247—Sampling from a flowing stream of gas

- G01N1/2252—Sampling from a flowing stream of gas in a vehicle exhaust

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials

- G01N15/06—Investigating concentration of particle suspensions

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials

- G01N15/06—Investigating concentration of particle suspensions

- G01N15/0606—Investigating concentration of particle suspensions by collecting particles on a support

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials

- G01N15/06—Investigating concentration of particle suspensions

- G01N15/0656—Investigating concentration of particle suspensions using electric, e.g. electrostatic methods or magnetic methods

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means

- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance

- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means

- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis

- G01N27/403—Cells and electrode assemblies

- G01N27/406—Cells and probes with solid electrolytes

- G01N27/407—Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases

- G01N27/4077—Means for protecting the electrolyte or the electrodes

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES

- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

- F01N2560/00—Exhaust systems with means for detecting or measuring exhaust gas components or characteristics

- F01N2560/05—Exhaust systems with means for detecting or measuring exhaust gas components or characteristics the means being a particulate sensor

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials

- G01N2015/0042—Investigating dispersion of solids

- G01N2015/0046—Investigating dispersion of solids in gas, e.g. smoke

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles

- Y02T10/40—Engine management systems

Landscapes

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Pathology (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- Analytical Chemistry (AREA)

- Immunology (AREA)

- Biochemistry (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Molecular Biology (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Electrochemistry (AREA)

- Dispersion Chemistry (AREA)

- Biomedical Technology (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Combustion & Propulsion (AREA)

- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

- Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)

- Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

传感器装置(S)具备配设于保持传感器元件(2)的壳体(H)的前端侧的元件罩(1)。外罩(12)的在侧面(121)设置有多个外侧面孔(12a)的外侧面孔(12a)的前端位置位于比内罩(11)的前端位置靠前端侧的位置,在前端面(122)的内侧形成与轴向(X)正交的气体流动方向的第一流路(F1)。内罩(11)的内侧面孔(11a)向设于内罩(11)与外罩(12)的侧面间的第二流路(F2)开口,传感器元件(2)的检测面(20)位于引导体(13)的延伸突出方向的延长线(L)上,该引导体(13)从内侧面孔(11a)的前端缘部向内罩(11)的内侧倾斜而延伸突出。

Description

关联申请的相互参照

本申请基于2017年11月29日提出申请的专利申请第2017-229646号和2018年9月26日提出申请的专利申请第2018-180508号,在此引用其记载内容。

技术领域

本公开涉及用于检测被测定气体中所含的特定成分的传感器装置。

背景技术

在内燃机的废气通路中,设置有具备检测废气中的特定成分的传感器装置、过滤装置、催化装置等净化装置的废气净化系统。传感器装置例如是用于检测颗粒状物质(即,Particulate Matter;以下,适当称作PM)的PM传感器,配置于PM捕集用的过滤装置的下游位置,用于过滤器故障的判定。另外,在催化装置的上游或者下游位置配置氧传感器等废气传感器。

这种传感器装置一般具有收容于壳体内的传感器元件、以及包围从壳体突出的传感器元件的外周围的元件罩。传感器元件在被元件罩保护的前端部(突出侧的端部)具备检测部,检测取入元件罩内的废气中所含的特定成分。元件罩通常构成为一重或者双重的容器状。

例如,以往以来,已知有与设于一重构造的元件罩的侧面的气体流通孔对置地配置传感器元件的检测部的构成的PM传感器。

另外,在专利文献1所记载的PM传感器中,将元件罩形成为内罩与外罩的双重构造,将形成于内罩的侧面的气体流通孔配置于比在前端面配置有检测部的传感器元件靠前端侧的位置,并使组装方向不受限制。外罩的侧面的气体流通孔设于与内罩的侧面对置的位置,废气经由两罩之间的空间从内罩的侧面的气体流通孔向传感器元件导入。与传感器元件接触的废气在内罩以及外罩的前端面,从与传感器元件同轴配置的气体流通孔向外部流出。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2016-003927号公报

发明内容

在专利文献1所记载的以往的元件罩构成中,判明了虽然传感器装置的组装性得以改善,但传感器元件的检测灵敏度或者输出响应性的确保不充分。特别是,在废气成为低流速的内燃机的运转条件下,例如,在内燃机的启动时等,容易排出颗粒状物质,因此期望PM传感器的检测灵敏度的提高,但由于在元件罩内气体流动减速,因此含有颗粒状物质的废气的供给流量降低。在专利文献1中还例示了在气体流通孔设置整流部件的装置,但并不一定可以获得充分的效果。在应用于废气传感器的情况下也相同,由于废气的流速降低,输出响应性变差。

另外,在启动时,在废气通路内容易产生冷凝水。在以往的元件罩构成中,在内罩以及外罩的前端面,与气体传感器元件同轴地配置有气体流通孔,冷凝水从前端侧侵入内罩的内部,附着于传感器元件,存在成为由浸水引起的元件破裂(以下,称作浸水破裂)的原因的担忧。

本公开的目的在于,提供一种传感器装置,在双重构造的元件罩内收容有传感器元件的构成中,提高朝向传感器元件的检测部的被测定气体的流速,提高检测部中的特定成分的检测性能,并且能够抑制浸水破裂,且可靠性优异。

本公开的一方式在于一种传感器装置,具备:

传感器元件,具备检测被测定气体中的特定成分的检测部;

壳体,将上述传感器元件插通于内侧,并以上述检测部位于轴向的前端侧的方式进行保持;以及

元件罩,配设于上述壳体的前端侧,

上述元件罩具有内罩和外罩,该内罩以覆盖上述传感器元件的前端侧的方式配设,该外罩在上述内罩的外侧具有空间而配设,其中,在该传感器装置中,

上述内罩在侧面以及前端面分别设有供被测定气体流通的内侧面孔以及内前端面孔,

上述外罩,在侧面设置供被测定气体流通的多个外侧面孔,并且上述外侧面孔的前端位置位于比上述内罩的前端位置靠前端侧的位置,在上述外罩的上述前端面的内侧,形成以与上述轴向正交的方向为气体流动方向的第一流路,

上述内侧面孔向设于上述内罩的外侧面与上述外罩的内侧面之间的第二流路开口,并且设置有从上述内侧面孔的前端缘部向上述内罩的内侧倾斜而延伸突出的引导体,配置有上述检测部的检测面位于上述引导体的延伸突出方向的延长线上。

在上述构成的传感器装置中,被测定气体从外罩的外侧面孔流入元件罩的内部,通过与内罩的前端面之间的第一流路而朝向位于与气体流动的对置方向的外侧面孔,并且其一部分流入外罩与内罩的侧面间的第二流路。到达向第二流路开口的内侧面孔的气流成为沿着引导体的喷流,朝向位于其延长线上的检测面,因此可抑制流速的降低。另外,通过使内侧面孔向第二流路开口,可高效地进行气体交换。

因而,能够将提高了流速的被测定气体从内侧面孔朝导入到检测部,因此能够增大向检测部的供给流量,提高检测灵敏度或者输出响应性。另外,由于在外罩的前端面不需要气体流通孔,因此可抑制被测定气体直接流入内罩的内前端面孔,能够防止传感器元件的浸水破裂。

如上所述,根据上述方式,能够提供一种传感器装置,在双重构造的元件罩内收容有传感器元件的构成中,提高朝向传感器元件的检测部的被测定气体的流速,提高检测部中的特定成分的检测性能,并且能够抑制浸水破裂,且可靠性优异。

附图说明

关于本公开的上述目的及其他目的、特征、优点,通过参照添附的附图和下述的详细记述而更加明确。其附图为,

图1是实施方式1中的PM传感器的轴向上的主要部分放大剖面图,

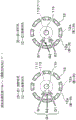

图2是表示实施方式1中的设于颗粒状物质检测传感器的内罩的引导体与传感器元件的检测面的位置关系的示意图,

图3是表示实施方式1中的PM传感器的概略构成的轴向剖面图,

图4是表示包括实施方式1中的PM传感器的废气净化系统的概略构成例的图,

图5是表示实施方式1中的PM传感器的传感器元件的一个例子的整体立体图,

图6是表示实施方式1中的PM传感器的传感器元件的其他例子的整体立体图,

图7是包括实施方式1中的PM传感器的传感器元件的一个例子的径向上的主要部分放大剖面图,

图8是包括实施方式1中的PM传感器的传感器元件的其他例子的径向上的主要部分放大剖面图,

图9是用于说明实施方式1中的PM传感器的元件罩内的气体流动的主要部分放大剖面图,

图10是将实施方式1中的由元件罩的外侧面孔的配置带来的气体流动(a)的效果与变更了外侧面孔的配置的情况下的气体流动(b)进行比较而示出的元件罩的主要部分放大剖面图,

图11是基于CAE分析的结果将具有实施方式1中的引导体的元件罩的内部的气体流动与不具有引导体的以往的元件罩的内部的气体流动进行比较而示意地示出的颗粒状物质检测传感器的主要部分放大剖面图,

图12是将指向性的评价试验中的基于引导体的有无的配管流速与指向性的关系进行比较而示出的图,

图13是表示指向性的评价试验中的输出的上升时间与检测电流的关系的图,

图14是用于说明浸水性的评价试验中的试验方法的评价装置的示意图,

图15是浸水性的评价试验中的具备以往的元件罩的PM传感器的主要部分放大剖面图,

图16是将浸水性的评价试验中的实施方式1的PM传感器与具备以往的元件罩的PM传感器的最大浸水量进行比较而示出的图,

图17是将引导体的评价试验中的试验例1的引导体的延伸突出方向和传感器元件的位置关系与比较例1、2的位置关系进行比较而示出的图,

图18是表示引导体的评价试验中的用于流量测定的评价装置的概略构成的剖面图,

图19是将引导体的评价试验中的试验例1的流量与比较例1、2的流量进行比较而示出的图,

图20是引导体的评价试验中的引导体的延伸突出方向的长度与到检测面的长度之比为0.05或者0.4的PM传感器的主要部分放大剖面图,

图21是表示引导体的评价试验中的引导体的延伸突出方向的长度与到检测面的长度之比和指向性的关系的图,

图22是用于说明引导体的评价试验中的实施方式1中的元件罩的间隙比d1/d2的PM传感器的主要部分放大剖面图,

图23是表示间隙比的评价试验中的间隙比d1/d2与输出上升时间的关系的图,

图24是将示意地表示对实施方式1中的元件罩的内部的气体流动进行CAE分析而得的结果的轴向以及径向上的PM传感器的主要部分放大剖面图、与示意地表示以往的元件罩的内部的气体流动的轴向以及径向上的PM传感器的主要部分放大剖面图进行比较而示出的图,

图25是实施方式2中的PM传感器的轴向上的主要部分放大剖面图,

图26是实施方式2中的PM传感器的传感器元件的整体立体图,

图27是实施方式3中的PM传感器的轴向上的主要部分放大剖面图,

图28是实施方式3中的PM传感器的径向上的主要部分放大剖面图,

图29是实施方式4中的PM传感器的轴向上的主要部分放大剖面图,

图30是实施方式4中的PM传感器的径向上的主要部分放大剖面图,

图31是将示意地表示对实施方式4中的元件罩的内部的气体流动进行CAE分析而得的结果的PM传感器的主要部分放大剖面图与实施方式4的变形例进行比较而示出的图,

图32是实施方式5中的PM传感器的轴向以及径向上的主要部分放大剖面图,

图33是将实施方式5中的PM传感器的组装角度(搭载方向为0°)和元件罩内的气体流动与实施方式4的构成进行比较而示意地示出的PM传感器的主要部分放大剖面图,

图34是将实施方式5中的PM传感器的组装角度(搭载方向为0°)和元件罩内的压力分布与实施方式4的构成进行比较而示出的PM传感器的主要部分放大剖面图,

图35是将实施方式5中的PM传感器的组装角度(搭载方向为22.5°)和元件罩内的气体流动与实施方式4的构成进行比较而示出的PM传感器的主要部分放大剖面图,

图36是将实施方式5中的PM传感器的组装角度(搭载方向为22.5°)和元件罩内的压力分布与实施方式4的构成进行比较而示出的PM传感器的主要部分放大剖面图,

图37是将实施方式5中的PM传感器的组装角度和检测灵敏度的改善效果(超低流速区域)与实施方式4的构成进行比较而示出的图,

图38是将实施方式5中的PM传感器的组装角度和检测灵敏度的改善效果(低流速区域~高流速区域)与实施方式4的构成进行比较而示出的图,

图39是将实施方式5中的PM传感器的组装角度(搭载方向为0°、22.5°)和元件罩内的气体流动与实施方式4的构成进行比较而示意地示出的PM传感器的主要部分放大剖面图,

图40是将实施方式5中的PM传感器的元件罩内的气体流动(高流速区域)与实施方式4的构成进行比较而示出的PM传感器的主要部分放大剖面图。

具体实施方式

(实施方式1)

以下,参照附图对传感器装置的实施方式进行说明。如图1~图3所示,本方式中的传感器装置是用于检测颗粒状物质的PM传感器S,例如应用于图4所示的内燃机E的废气净化装置。在图1中,PM传感器S具备:具备检测部21的传感器元件2;将传感器元件2插通于内侧,并以检测部21位于轴向X的前端侧的方式进行保持的壳体H;以及配设于壳体H的前端侧的元件罩1。

内燃机E例如是汽车用柴油发动机或者汽油发动机,传感器元件2的检测部21检测作为被测定气体的废气中所含的作为特定成分的颗粒状物质。另外,PM传感器S将图1、图3的上下方向设为轴向X,将下端侧设为前端侧,将上端侧设为基端侧。另外,将图3所示的废气G的流动方向设为图的左右方向,将图的左方设为上游侧,将右方设为下游侧。

在图1中,元件罩1具有:在传感器元件2的轴向X上,以覆盖其前端侧的方式配设的内罩11;以及在内罩11的外侧具有空间而配设的外罩12。内罩11在侧面111以及前端面112分别设有供被测定气体流通的内侧面孔11a以及内前端面孔11b。另外,外罩12在侧面121设置有供被测定气体流通的多个外侧面孔12a,并且外侧面孔12a的前端位置位于比内罩11的前端位置靠前端侧的位置,在外罩12的前端面122的内侧形成将与轴向X正交的方向作为气体流动方向的第一流路F1。

内侧面孔11a向设于内罩11的外侧面与外罩12的内侧面之间的第二流路F2开口。另外,设置有从内侧面孔11a的前端缘部向内罩11的内侧倾斜而延伸突出的引导体13,如图2所示,配置有检测部21的检测面20位于引导体13的延伸突出方向的延长线L上。

关于元件罩1的详细构成,之后进行叙述。

如图3所示,PM传感器S在筒状的壳体H内同轴地收容传感器元件2,通过以覆盖壳体H的前端开口H1的方式安装的元件罩1保护从前端开口H1突出的传感器元件2的检测部21。PM传感器S通过设于壳体H的外周的螺纹部件H2,例如螺纹固定于图4所示的内燃机E的废气管壁,前端侧突出位于废气通路EX内。

在图4中,在废气通路EX的中途设置有柴油颗粒过滤器(以下,称作DPF)10,PM传感器S配置于DPF10的下游侧,检测通过DPF10后的废气G中所含的颗粒状物质(即,图中所示的PM)。由此,检测穿过DPF10的颗粒状物质,例如能够构成DPF10的异常诊断系统的一部分。在DPF10的下游位置,废气G的流动方向为与PM传感器S的轴向X正交的方向。

如图5中一个例子所示,传感器元件2是具有层叠构造的层叠型元件,将扁平的立方体形状的绝缘性基体22的前端面作为检测面20,在该检测面20配置有露出电极23、24的检测部21。绝缘性基体22例如通过对在成为绝缘性基体22的多个绝缘性片之间交替地配设成为电极23、24的电极膜而成的层叠体进行烧制而形成。此时,在绝缘性基体22中至少埋设有一部分的电极23、24的端缘部在绝缘性基体22的前端面呈线状露出,构成包括极性交替不同的线状电极的多个电极对。

在绝缘性基体22的长方形状的前端面,在除了外周缘部以外的表面,构成多个电极对的线状电极隔开间隔地平行配设而形成有检测部21。检测部21例如是图中由虚线包围而示出的区域,包括隔着绝缘性片而对置的多个电极对、以及位于多个电极对的外周侧的绝缘性片的一部分。在绝缘性基体22的内部配置有与成为电极23、24的电极膜连接的引线部23a、24a,引线部23a、24a与形成于绝缘性基体22的基端侧的表面的端子电极25、26连接。检测部21通过对电极23、24施加规定的检测电压,将到达检测部21的表面的废气G中的颗粒状物质静电捕集。

检测面20是比检测部21大一圈的区域,这里将包括检测部21的外侧的外周缘部在内的绝缘性基体22的前端面的整个面作为检测面20。这是因为,若废气G到达检测面20的外周缘部,则能够沿着检测部21的表面而容易地到达检测部21,成为检测面20的区域能够适当设定。

如图6中其他例子所示,传感器元件2也可以具有绝缘性基体22的前端面成为大致正方形的立方体形状。在该情况下,正方形的前端面的整个面成为检测面20,在除去其外周缘部以外的区域配置检测部21。在正方形的检测部21的表面,比图5所示的传感器元件2多的线状电极隔开间隔地平行配设,构成了规定数量的电极对。

绝缘性基体22例如能够使用氧化铝等绝缘性陶瓷材料而构成。另外,电极23、24、引线部23a、24a、端子电极25、26例如能够使用贵金属等导电性材料而构成。

在图1、图3中,元件罩1为壳体H侧开口的双重容器状,并包括同轴配置的内罩11与外罩12。外罩12具有:由大致一定直径的筒状体构成的侧面121;以及封闭筒状体的前端面122,内罩11具有:在与外罩12之间具有空间而配置的筒状体构成的侧面111;以及封闭筒状体的前端面112。内罩11的基端部成为与外罩12的基端部紧密接触的扩径部,一体地固定于壳体H的前端部。

在外罩12上,在前端面122的附近的侧面121设置多个外侧面孔12a。在本方式中,外侧面孔12a在轴向X上位于不与内前端面孔11b重叠的位置,例如内前端面孔11b的前端位置与外侧面孔12a的基端位置位于同等位置。在外罩12的前端面122的内侧,在与内罩11的前端面112之间形成有第一流路F1,废气G以与轴向X正交的方向为流动方向而流通。外侧面孔12a位于至少其前端位置比作为内罩11的前端位置的内前端面孔11b靠前端侧的位置,只要将第一流路F1形成为能够供废气G流通即可。优选的是,当配置为外侧面孔12a的孔中心位于比内前端面孔11b靠前端侧的位置时,在第一流路F1中流动的废气G的流量增加,容易形成向第二流路F2的气体流动。

外侧面孔12a例如是圆形贯通孔,向第一流路F1开口。外侧面孔12a的数量、配置不一定限定,但优选在侧面121的整周上均等配置,例如在周向的8个部位以等间隔配置。这样,成为不具有针对气体流动的指向性的构成,不仅组装性提高,而且形成于第二流路F2的气体流动的流量稳定,提高了检测精度。

在外罩12的前端面122上,在不与内前端面孔11b对置的外周部设置多个排水孔14。排水孔14是用于将元件罩1内的冷凝水向外部排出的小孔,相对于废气主要流通的外侧面孔12a足够小。

在内罩11的外侧面与外罩12的内侧面之间设置第二流路F2。第二流路F2在内罩11的前端面112的外周侧,具有成为最大间隙的大间隙部31。另外,在比大间隙部31靠基端侧的位置,具有成为最小间隙的小间隙部32,并且具有将大间隙部31与小间隙部32无台阶地连接的流路形状。

成为内罩11的侧面111的筒状体具有:与前端面112连续,并朝向基端侧扩径的锥状的第一筒部113;以及从第一筒部113向基端侧连续的、大致一定直径的第二筒部114。第一筒部113是具有一定的锥度的锥面,在前端侧的端部,在与外罩12之间形成大间隙部31。第二筒部114在与外罩12之间形成小间隙部32。

大间隙部31是与轴向X正交的方向上的间隙、即内罩11的外侧面与外罩12的内侧面的距离成为最大间隙的部分。在面向第一筒部113的第二流路F2中,越是从前端侧的大间隙部31朝向基端侧,间隙越小。

小间隙部32是与轴向X正交的方向上的间隙、即内罩11的外侧面与外罩12的内侧面的距离成为最小间隙的部分。在面向第二筒部114的第二流路F2中,从前端侧到基端侧间隙一定,成为最小间隙的小间隙部32。

在内罩11中,在成为基端侧的侧面111的第二筒部114的轴向X的中间部设置多个内侧面孔11a。内侧面孔11a例如是在轴向X上细长的长孔形状的贯通孔,向第二流路F2开口。在多个内侧面孔11a分别与前端缘部一体地设置细长的板状的引导体13。内侧面孔11a的基端缘部、引导体13的延伸突出端部均成为在宽度方向的两端角部实施了倒角的具有圆角的形状。在前端面112上,在中央部设置一个内前端面孔11b。内前端面孔11b例如是圆形的贯通孔,向第一流路F1开口。

内侧面孔11a的数量、配置并不一定限定,但优选在侧面111的整周上均等配置。例如,如图7所示,能够在侧面111的周向的8个部位以等间隔配置内侧面孔11a。设于内侧面孔11a的引导体13以包围传感器元件2的检测面20的方式配置为放射状。这样,成为不具有针对气体流动的指向性的构成,不仅组装性提高,而且能够不降低速度地将从第二流路F2经由引导体13流入的废气G引导至检测面20,提高了检测精度。

另外,如图7所示,若为废气G从相对于长方形的检测面20位于长边方向且与引导体13的前端的距离更近的内侧面孔11a流入的配置,则废气G向检测面20的流入量变得更多。另外,如图8所示,若使用具有正方形的检测面20的传感器元件2(例如参照图6),则与组装角度无关,检测面20相对于废气G的流入量较多的内侧面孔11a位于大致一定的距离,因此具有搭载指向性提高的效果。

在图2中,引导体13与内侧面孔11a的前端缘部一体地设置。例如,引导体13以与内侧面孔11a的前端缘部成为一体的方式,由将第二筒部114切除而成的缺口部分形成,具有倾斜表面131,该倾斜表面131通过将内侧面孔11a的前端缘部作为弯曲位置而向内罩11的内侧弯曲倾斜,从而朝向传感器元件2延伸突出。在轴向X上,传感器元件2的检测面20位于比内侧面孔11a靠基端侧的位置,引导体13构成为,成为倾斜表面131的延长线L与检测面20相交的位置。这里,延长线L是将倾斜表面131的前端向延伸突出方向延长的线,可以与检测面20在任意位置相交。

如图示那样,更优选的是,检测部21位于延长线L上。由此,废气G朝向位于比检测面20的外周缘部靠内侧的检测部21而直接导入,因此能够提高引导效果,并提高检测灵敏度。延长线L与检测面20相交的位置根据检测面20的大小、引导体13的长度、位置、倾斜角度等而变化,通过适当调整它们,能够在任意的位置相交。

另外,若引导体13较短则引导效果较小,因此优选具有可获得引导效果的足够的长度。具体而言,在将内侧面孔11a的前端缘部、即从倾斜表面131的基端到延伸突出端的长度设为L1、将到检测面20的长度设为L2时,可以使这些长度之比L1/L2大于0.25(即,L1/L2>0.25)。关于该关系,之后叙述详细情况。

接下来,针对具备上述构成的元件罩1的PM传感器S,对元件罩1对传感器元件2的检测精度与耐浸水性的提高的效果进行说明。

如图9所示,废气G从PM传感器S的侧方朝向元件罩1流动,并导入在外罩12的侧面121开口的外侧面孔12a。由于外侧面孔12a位于比内罩11的前端位置靠前端侧的位置,因此在元件罩1内,废气G以足够的流速原样地流过内罩11的前端面112与外罩12的前端面122之间的第一流路F1,并朝向位于对置方向的外侧面孔12a(例如参照图9中的虚线箭头)。

另外,废气G的一部分在流动方向的下游侧的大间隙部31中,向基端侧改变方向,流入内罩11的侧面111与外罩12的侧面121之间的第二流路F2(例如参照图9中的粗线箭头)。

由于第二流路F2的小间隙部32中的流路面积比流入侧的大间隙部31的流路面积窄,因此由于文丘里效应,废气G一边提高流速,一边朝向向小间隙部32开口的内侧面孔11a。另外,由于内罩11为比形成小间隙部32的第二筒部114靠前端侧的第一筒部113朝向前端侧缩径的锥状,并成为在从大间隙部31到小间隙部32之间,流路面积逐渐变窄的形状,因此废气G沿着内罩11的侧面111而流动,难以产生涡流。

因而,通过涡流的抑制效果,废气G的流速进一步提高,以足够的流速到达内侧面孔11a。而且,沿着与内侧面孔11a一体地设置的引导体13的倾斜表面131而流入内罩11的内部。而且,由于引导体13以传感器元件2的检测面20位于倾斜表面131的延伸突出方向的方式设置,因此通过其引导效果,废气G以足够的流速原样地到达传感器元件2的前端面的检测部21。通过这样的废气G的流动,向检测部21的每单位时间的供给流量增加,因此可缩短在DPF10故障时等检测颗粒状物质PM所需的时间,能够提高传感器元件2的检测灵敏度。

之后,废气G朝向在内罩11的前端面112开口的内前端面孔11b(例如参照图3中的粗线箭头)。此时,如上述那样,在内罩11的前端面112与外罩12的前端面122之间的第一流路F1中,由于废气G具有足够的流速,因此在内前端面孔11b的附近产生负压。

即,在图10左图中(a)所示的本方式的构成中,通过由负压带来的吸出效果,形成从内前端面孔11b向外罩12内流出的气流。另外,为了参考,如图10右图中(b)所示,在外侧面孔12a位于比内罩11的前端面112靠基端侧的位置的构成中,废气G通过内罩11的侧面111的周围,流束不通过内前端面孔11b的下方,因此不产生负压。

这里,由于在外罩12的前端面122、特别是与内前端面孔11b对置的位置未形成有成为气体流通孔的孔,因此废气G的流动方向成为与轴向X正交的方向。由于内前端面孔11b不在废气G的流动方向上开口,并且,通过上述吸出效果,形成从内前端面孔11b向废气G合流的方向的气流,因此可抑制流入外罩12内的废气G从内前端面孔11b直接流入内罩11内。

因而,即使在废气G中含有冷凝水的情况下、在外罩12的内侧附着有冷凝水的情况下,冷凝水与废气G一同侵入内罩11内并到达传感器元件2的隐患也较小。由此,能够抑制传感器元件2因浸水而产生破裂的不良情况。

图11是基于低流速(例如10m/s)下的CAE(即,Computer aided Engineering:计算机辅助工程)的分析结果,将基于引导体13的有无的元件罩1内的气体流动进行比较而示意地示出的图。

如图11左图所示,在采用了本方式的构成的情况下,除了可抑制第二流路F2中的涡流的产生之外,还能够抑制内罩11的内部的涡流的影响。即,流入外罩12的废气G向对置方向流动,并且在从外侧面孔12a流出跟前,一部分顺畅地流入大间隙部31。该流动沿着第二流路F2而上升,在基端侧的小间隙部32的附近流速增加而向内侧面孔11a流入。进而,成为沿着引导体13的倾斜表面131的喷流而朝向传感器元件2。

另一方面,在内罩11的内部空间中也产生了沿着引导体13而朝向传感器元件2的气流。即,被引导体13划分,从而在其两侧形成朝向相同方向的气流。沿着倾斜表面131的喷流不被扰乱地到达检测面20。另外,形成了朝向内前端面孔11b、并与在两前端面112、122间的第一流路F1中流动的废气G合流的气流。

与此相对,如图11右图中比较示出的那样,在未设有引导体13的构成中,由于在内罩11的内部空间形成涡流,因此向内侧面孔11a流入时的损失较大。因此,即使产生喷流,若流速不充分地提高,则难以到达检测面20,提高检测部21的检测灵敏度的效果变小。另外,有时由于搭载时的组装角度而产生检测灵敏度的降低(即,搭载指向性),检测精度降低。

(搭载指向性的评价)

针对由搭载时的组装角度导致的检测灵敏度的降低,对具有本方式的构成的元件罩1的PM传感器S进行了评价。在评价试验中,使用模拟图4所示的废气净化装置的PM模型气体导入台,将PM传感器S组装于供含有颗粒状物质的模型气体流通的配管,调查了在使组装角度相对于中心轴旋转时的检测灵敏度的偏差。另外,为了进行比较,对在元件罩1中不设置引导体13的构成,同样地进行评价,并将结果比较示出于图12。

传感器元件2在评价试验之前,在进行检测部21的再生而将表面的PM加热去除之后,对电极23、24间施加规定的捕集用电压,对进行静电捕集时的输出的上升时间(即,检测灵敏度)进行了测定。如图13所示,输出的上升时间是指,颗粒状物质被静电力捕集而电极23、24间导通,检测部21的检测电流超过了预先设定的阈值的时间。在使PM传感器S的组装角度变化而使元件罩1的搭载方向变化时,由搭载方向导致的上升时间的偏差(即,指向性)越小,检测精度越好。

在图13中,指向性由相对于测定出的上升时间的中央值的偏差(单位:±%)来表示。在元件罩1中不设置引导体13的情况下,指向性较大,在导入元件罩1的废气G的流速(即,配管流速)为10m/s时,超过±25%。当配管流速降低至5m/s,指向性进一步变大,超过±40%。与此相对,在使用了具有引导体13元件罩1的情况下,指向性变小,在配管流速为10m/s时,为超过±15%左右,即使在5m/s时,也为±25%左右,大幅降低。推测这是因为,由于沿着上述引导体13的喷流的效果,到达检测面20的流量增大,可获得减小元件罩1的搭载方向的影响并提高检测精度这一效果。

(浸水性的评价)

使用图14所示的评价装置200,对具有本方式的构成的元件罩1的PM传感器S的耐水性进行了评价。评价装置200构成为,具有供空气流通的流路201,在形成流路201的管壁配置注水用的液送泵202,并在其下游配置PM传感器S。PM传感器S以前端侧朝向上游侧的方式倾斜地搭载,在下述的条件下,测定了从液送泵202送出的水滴W喷射到元件罩1内时的到达传感器元件2的检测部21的最大浸水量。另外,针对图15所示的具有以往构成的元件罩100的PM传感器S1,同样对浸水性进行了评价,并将结果比较示出于图16。

空气流速:12m/s

空气温度:280±20℃

元件罩温度:250℃

在图15中,以往构成的元件罩100不具有第一流路F1,内罩11的前端面孔101与外罩12的前端面孔102在同轴上接近配置。成为废气G从外罩12的侧面121的气体流通孔103朝向位于其基端侧的内罩11的侧面111的气体流通孔104的构成。在气体流通孔104中,向内侧倾斜的小片状的整流部件105以朝向传感器元件2的侧方的方式设置。

如图16所示,使用了以往构成的元件罩100的情况下的最大浸水量超过1.7μL,与此相对,在使用了本方式的元件罩100的情况下,最大浸水量为0.2μL左右,观察到约88%的大幅度的降低效果。这样,在本方式中,外罩12仅在前端面122的外周部具有排水孔14,不具有与内罩11的前端面孔11b对置的孔,空气不会从前端侧直接流入。通过采用这样的构成,能够抑制传感器元件2的浸水,防止浸水破裂。

(引导体13的延伸突出方向的评价)

如图17所示,在使用了本方式的构成的元件罩1的PM传感器S中,在使传感器元件2的轴向位置变化而使与引导体13的倾斜表面131的相对位置变化时,对导入检测面20的废气G的流量进行了评价。图17的右图是位于倾斜表面131的延长线L与传感器元件2的检测面20相交的位置的本方式的构成的试验例1。与此相对,如图17的左图所示,将比传感器元件2的前端部稍靠基端侧的侧面位于倾斜表面131的延长线L上的构成作为比较例1,如图17的中图所示,将传感器元件2的前端部侧面位于倾斜表面131的延长线L上的构成作为比较例2。

针对这些试验例1以及比较例1、2的PM传感器S,如图18所示,在元件罩1的内侧,准备代替传感器元件2而在其检测面20的位置配置有风速计4的评价装置,分别测定了赋予一定的配管流速(例如10m/s)的情况下的流量。结果如图19所示,由风速计4测定的流速,按比较例1、2的顺序,虽然越接近风速计4越大,但分别约为0.2m/s、0.7m/s,均大大低于1m/s。与此相对,在倾斜表面131朝向检测面20的位置延伸突出的试验例1中,约为8.2m/s,流速大幅增加。

这样,确认到,通过以传感器元件2的检测面20位于倾斜表面131的延长线L上的方式构成,能够向检测面20导入足够的流量的废气G。

(引导体13的长度L1的评价)

如图20所示,在使用了本方式的构成的元件罩1的PM传感器S中,使从引导体13的倾斜表面131的基端到延伸突出端的长度L1变化,评价了与到检测面20的长度L2之比:L1/L2对上述指向性的影响。在图21示出了针对L1/L2为0.05~0.4左右的范围调查与指向性(单位:±%)的关系的结果。

图20左图是设有长度之比:L1/L2为0.05的引导体13的情况,虽然确认到气体向传感器元件2的检测面20的流入,但指向性为±32%这样稍大。如图20右图所示,在设有L1/L2为0.4的引导体13的情况下,气体向检测面20的流入增加,并且指向性减少至±25%左右。

如图21所示,具体而言,在L1/L2为0.05~0.25的范围内,指向性几乎没有变化,当L1/L2超过0.25时,指向性急剧降低。因而,优选的是,当以成为L1/L2超过0.25的范围的方式设定引导体13的倾斜表面131的长度L1时,能够减小指向性。

(间隙比d1/d2的评价)

如图22所示,准备了如下元件罩1:在将大间隙部31中的间隙(即,最大间隙)设为d1、将小间隙部32中的间隙(即,最小间隙)设为d2时,使它们的比率即间隙比d1/d2在1.5~20的范围内变更。分别将具备这些元件罩1的PM传感器S安装于PM模型气体导入台(gasbench),导入规定的PM浓度的模型气体,对传感器元件2的检测部21中的输出的上升时间进行了评价。关于试验条件,设为如下,在图23中示出了评价结果。

评价台:PM模型气体导入台

气体流速:10m/s

PM浓度:6mg/m3

如图23所示,在使d1/d2在1.5~20的范围内变更了的情况下,伴随着d1/d2的增加而输出的上升时间急剧减少,在d1/d2=2.45以上的范围内,收敛于大致一定值(即,图中饱和状态(saturation)所示的范围)。具体而言,在设为d1/d2=1.7的构成中,上升时间减少为450秒左右。而且,在设为d1/d2=2.45的构成中,低于400秒,与设为d1/d2=1.5的构成相比,输出的上升时间减少了100秒左右。在d1/d2=8下,上升时间减少至350秒左右,并成为大致一定。

因而,优选使用间隙比d1/d2为2.45以上的元件罩1,能够大幅提高检测灵敏度。更优选在间隙比d1/d2大于2.45的范围内适当进行选择。

此时,如图24的上层中示意地示出低流速时(例如10m/s)的气体流动那样,在本方式的构成中,由于第二流路F2成为流路面积逐渐变窄的形状,因此可抑制涡流的产生。即,在上层的左图中,流入外罩12的废气G向对置方向流动,并且在从外侧面孔12a流出的跟前一部分顺畅地流入大间隙部31。该流动沿着第二流路F2上升,在基端侧的小间隙部32的附近流速增加而从内侧面孔11a朝向传感器元件2。

由此,在上层的中图,如右图所示的A-A截面那样,即使内罩11的旋转方向的位置发生变化(即,组装角度0°或者22.5°),气体流速的减速也较小,由涡流引起的紊流成分也较小。因而,均成为朝向传感器元件2的检测面20的流动,相对于组装角度的指向性变小。另外,组装角度0°为内侧面孔11a在气体流动的下游侧位于轴线上的情况下,组装角度22.5°为内侧面孔11a不位于轴线上的情况。

与此相对,如图24的下层中比较示出的那样,在将内罩11的前端侧半部形成为一定的小径部115,并在与大径的基端侧半部116之间设有锥状的台阶面117的构成中,容易形成较大的涡流。即,在下层的左图中,流入外罩12的废气G在从外侧面孔12a流出的跟前,虽然流入前端侧半部116的外周空间5,但被台阶面117遮挡而形成涡流,难以提高流速。

其结果,如下层的中图、右图所示的B-B截面那样,气体流动根据内罩11的旋转方向的位置而大幅变化。即,在组装角度为0°的情况下显示出相对较良好的气体流动,但在组装角度为22.5°的情况下,不仅气体流速减速,而且受到紊流的影响而成为远离传感器元件2的检测面20的气体流动。另外,一部分的气体从内侧面孔11a向外罩12侧漏出。

因此,在本方式的构成中,相对于组装角度0°,组装角度22.5°时的气体供给量约为0.8倍这样保持得较高,相比于此,在具有台阶面117构成中,22.5°时的气体供给量约为0.5倍,大幅减少。

(实施方式2)

根据图25、图26,对作为传感器装置的PM传感器S的实施方式2进行说明。在上述实施方式1中,采用了在传感器元件2的前端面设有检测部21的构成,但如图25所示,也可以是在传感器元件2的侧面具有检测部21的构成。除了传感器元件2以外的PM传感器S的构成与上述实施方式1相同,因此省略说明,以下,以不同点为中心进行说明。

另外,在实施方式2以后使用的附图标记中,只要没有特别说明,则与已说明的实施方式中使用的附图标记相同的标记,表示与已说明的实施方式中的构成要素相同的构成要素等。

在图26中,传感器元件2是具有层叠构造的层叠型元件,在立方体形状的绝缘性基体22的前端侧的一侧面,具有露出电极23、24的检测部21。包围检测部21的外周部的、大出一圈的侧面表面成为检测面20。电极23、24经由引线部23a、24a与端子电极25、26连接的构成与上述实施方式相同。

在图25中,传感器元件2配置为,具有设有检测部21的检测面20的侧面朝向使废气G向内罩11的内侧流入的内侧面孔11a。引导体13配置为,倾斜表面131的延长线L与检测面20相交。

由此,从内侧面孔11a流入内罩11内的废气G不会扩散,而容易直接到达位于对置的侧面的检测面20上的检测部21。因而,即使在低流速时,也不会使PM传感器S的检测灵敏度降低,能够维持良好的检测性能。

(实施方式3)

根据图27,对作为传感器装置的PM传感器S的实施方式3进行说明。

内罩11的第一筒部113只要是从前端侧的大间隙部31朝向基端侧的小间隙部32逐渐缩径的形状即可,也可以不一定整体为锥状。在本方式中,例如成为在成为大间隙部31的前端部具有大致一定直径的筒部113a的形状。除了筒部113a以外的第一筒部113形成为具有一定的锥度的锥状。

除此以外的本方式的基本构成与上述实施方式1相同,省略说明。

在这样的构成中,可获得如下效果:提高流入第二流路F2并朝向小间隙部32的废气G的流速,抑制涡流。另外,由于能够容易地设定成为最大间隙的大间隙部31的间隙d1,因此容易形成具有规定的间隙比d1/d2的第二流路F2,可获得所希望的效果。

另外,如图28中示意地示出基于CAE分析结果的气体流动那样,外罩12内的废气G的流量根据元件罩1的组装角度而变化。图28左图是组装角度为0°的情况,外侧面孔12a位于与废气G的流动方向平行且通过传感器元件2的中心的线(即,图中虚线所示的轴线)上。图28中图、图28右图分别是组装角度为11.25°、22.5°的情况,外侧面孔12a位于从轴线稍偏离的位置。在该情况下,废气G也从靠近轴线的外侧面孔12a流入内部,但与组装角度为0°的情况相比,在外罩12内产生流速减少的部分。这会扰乱第一流路F1中的气体流动,成为由组装角度引起的偏差的重要因素。

因此,优选以与组装角度无关地使第一流路F1中的气体流动均匀的方式配置外侧面孔12a。下面,对这样的配置例进行说明。

(实施方式4)

根据图29~图31,对作为传感器装置的PM传感器S的实施方式4进行说明。如图29所示,在本方式中,外罩12在靠近前端面122的侧面121,沿轴向X配置两列外侧面孔12a。在各列中,外侧面孔12a以等间隔均等配置于周向的8个部位,属于前端侧的第一列的外侧面孔12a与属于基端侧的第二列的外侧面孔12a在轴向X上,以孔中心不重叠的方式位于互不相同的位置。这里,第一列的外侧面孔12a整体位于内前端面孔11b与外罩12的前端面122之间,以基端位置与内前端面孔11b的前端位置大致一致的方式邻接地配置。第二列的外侧面孔12a包围内罩11的前端部而配置,前端位置与内前端面孔11b大致一致。

这样,16处的外侧面孔12a交错配置成两列以上,从而成为在整周上均等地开口的构成,不易受到组装角度的影响。

另外,在本方式中,从前端侧起将第一列与第二列的外侧面孔12a形成为同径的圆形孔,但也可以不一定为相同形状,另外,也可以不均等配置。即,外罩12的外侧面孔12a只要在轴向上属于相邻的两列的外侧面孔12a的孔中心不位于同一线上而位于相互错开的位置即可。

另外,外侧面孔12a的列的数量、各列的外侧面孔12a的数量、与内前端面孔11b的位置关系等能够适当变更。例如,可以是第二列的外侧面孔12a的前端位置比内前端面孔11b靠前端侧,也可以是第一列的外侧面孔12a的基端位置比内前端面孔11b靠基端侧。

如图30中示意地示出基于CAE分析结果的气体流动那样,与元件罩1的组装角度无关地形成了良好的气体流动。图30示出了图29的第二列的外侧面孔12a的位置处的截面(即,C-C截面),在图30左图的组装角度为0°的情况下,外侧面孔12a位于轴线上。在图30中图、右图分别是组装角度为11.25°、22.5°的情况,外侧面孔12a位于从轴线稍偏离的位置,但也能够从未图示的第一列的外侧面孔12a取入废气G,气体流量不大幅降低。

因而,通过位于废气G的流动方向的上游侧的任意的外侧面孔12a,可形成足够的气体流动,因此可获得稳定的文丘里效应。另外,在内前端面孔11b的附近,可获得稳定的负压。通过这些,形成所希望的流速的气体流动而检测灵敏度提高,搭载指向性进一步变小。

如上述那样,内罩11的形状只要是第二流路F2的间隙逐渐缩小且不具有台阶面117的形状即可。或者,在内罩11中,构成第一筒部113的锥面无需为一定的锥度,例如也能够形成为锥度不同的多个锥面沿轴向X连接而成的形状。

该情况下,通过第一筒部113的整体平滑地连接,并形成为从基端侧朝向前端侧缩径的大致锥状,可获得相同的效果。

这样,可获得提高废气G的流速的效果,只要在不对气体流动产生较大影响的范围内,就能够适当变更形成第二流路F2的内罩11或者外罩12的形状。

如图31所示,在外罩12的侧面121上沿轴向X配置两列外侧面孔12a的情况下,优选内罩11具有锥面的构成,并且基端侧的第二列的外侧面孔12a形成于与锥面对置的位置(参照图31左图)。以下,将该构成中的作用效果的机理与外侧面孔12a不与锥面对置的情况(参照图31中图)、不具有锥面的情况(参照图31右图)进行对比来说明。

在图31左图所示的外罩12中,两列的外侧面孔12a配置为,隔着内罩11的内前端面孔11b,从前端侧起第一列的外侧面孔12a与第二列的外侧面孔12a沿轴向接近,并在周向上互不相同。此时,由于第二列的外侧面孔12a与内罩11的前端侧的第一筒部113对置,因此成为从外侧面孔12a流入的废气G沿着构成第一筒部113的锥面朝向前端侧的气流。该流动向第一流路F1流入,从而第一流路F1的气体流量增加,在内前端面孔11b的附近产生负压,进而,由于负压带来的吸引效果流速提高,能够形成朝向第二流路F2的良好的气体流动。

另一方面,图31中图所示的外罩12的第二列的外侧面孔12a与比第一筒部113靠基端侧的第二筒部114对置。此时,由于从外侧面孔12a流入的废气G的一部分成为通过第二筒部114的外侧的气流,因此无法充分促进沿着锥面而朝向第一流路F1的气流的形成。在该情况下,通过形成第二列的外侧面孔12a,无法获得使内前端面孔11b的附近的气体流量增加的充分的效果。

另外,图31右图所示的外罩12的内罩11为一定直径,两列的外侧面孔12a隔着内前端面孔11b而接近。在该情况下,由于与从外侧面孔12a向第一流路F1合流的气流一起形成通过内罩11的外侧的气流,因此增加内前端面孔11b的附近的气体流量的效果降低。

因而,为了利用多列的外侧面孔12a有效地形成气体流动,优选至少第二列的外侧面孔12a的前端位置位于比第一筒部113与第二筒部114的连接部靠前端侧的位置。优选的是,通过使外侧面孔12a的孔中心位于比第一筒部113与第二筒部114的连接部靠前端侧的位置,从而更好地形成沿着第一筒部113的锥面的气体流动。

(实施方式5)

根据图32~40,对作为传感器装置的PM传感器S的实施方式5进行说明。如图32所示,在本方式中,外罩12也在靠近前端面122的侧面121,沿轴向X配置两列多个外侧面孔12a,在各列中,外侧面孔12a以等间隔均等配置于周向的8个部位。此时,从前端侧起第一列的外侧面孔12a(参照图32中图)与第二列的外侧面孔12a(参照图32右图)可以不一定为相同形状,通过变更形成外侧面孔12a的贯通孔的贯通方向,能够进一步提高检测灵敏度、搭载指向性。

这里,如图32中图所示,第一列的外侧面孔12a由沿朝向轴中心的方向贯通外罩12的侧面121的贯通孔形成。即,以从轴中心呈放射状延伸的8个方向为贯通方向的8个外侧面孔12a均等地配置。

另外,在上述实施方式1~4中,内罩11的内侧面孔11a以及外罩12的外侧面孔12a成为形成为这样的放射状的贯通孔(以下,适当称作放射状孔)。

与此相对,如图32右图所示,第二列的外侧面孔12a由沿朝向比轴中心靠外侧的方向贯通外罩12的侧面121的贯通孔形成。具体而言,第二列的外侧面孔12a分别与在周向上相邻的第一列的外侧面孔12a的一个成对,成为以与该成对第一列的外侧面孔12a的贯通方向平行的方式,使贯通方向相对于朝向轴中心的方向倾斜的贯通孔(以下,适当称作平行孔)。

作为其一个例子,在图中示出成为一对的第一列的外侧面孔12a的贯通方向(T1)与第二列的外侧面孔12a的贯通方向(T2)的位置关系。

此时,如图32左图所示,从第二列的外侧面孔12a流入并朝向第一流路F1的流动(以下,称作副流G2)与从第一列的外侧面孔12a流入并在第一流路F1中朝向对置方向的废气G的流动(以下,称作主流G1)合流,从而如上述那样,能够抑制由搭载时的组装角度引起的气体流量的变动。

其中,判明了由于气体流速、组装角度,涡流的产生对检测灵敏度的影响变大,搭载指向性的改善效果产生了差异。下面,对该情况下的第二列的外侧面孔12a的形状的效果进行说明。

在上述实施方式中,例如在5m/s、10m/s左右的低流速区域中,主要评价了元件罩1中的引导体13的配置、第二流路F2的形状等对气体流动的影响,但在气体流速更低的超流速区域(例如3m/s以下)中,与搭载时的组装角度对应的外侧面孔12a的朝向(以下,适当称作搭载方向)对第一流路F1中的气体流动产生更大的影响。

例如,如图33、图34中示意地示出那样,在搭载时的组装角度为0°(即,搭载方向为0°)的情况下,从前端侧起第一列的外侧面孔12a的一个位于成为主流G1的废气G的流动方向上,成为副流G2的废气G也从其两侧的第二列的外侧面孔12a流入。

此时,如图33左图所示,在第一列与第二列的外侧面孔12a这两方为放射状孔的构成中(例如实施方式4的构成),从第二列的外侧面孔12a流入的两个副流G2在沿着第一筒部113与从第一列的外侧面孔12a流入的主流G1合流时,发生碰撞。因此,主流G1的流速降低,在内罩11的上游侧容易产生涡流。如图34左图的上层所示,在形成两个副流的2个部位的外侧面孔12a的附近,观察到由涡流损失引起的压力降低,伴随于此,如图34左图的下层所示,在第一列的外侧面孔12a的附近,在内前端面孔11b的上游侧也产生由涡流损失引起的压力降低。其结果,在内前端面孔11b的附近不易产生负压,检测灵敏度降低。

与此相对,如图33右图所示,在第二列的外侧面孔12a为平行孔的构成中,从第二列的外侧面孔12a流入的两个副流G2的一方与从第一列的外侧面孔12a流入的主流G1平行。该副流G2不与主流G1碰撞而朝向内罩11的下游,因此抑制了主流G1的流速降低,抑制了上游侧的涡流的产生。因此,如图34右图的上层所示,在形成有与主流G1平行的副流G2的外侧面孔12a的附近,压力降低被缓和,伴随于此,在图34右图的下层中,压力降低对主流G1的影响也减小。其结果,促进了内前端面孔11b的附近的负压的产生,改善了检测灵敏度。

另一方面,如图35、图36中示意地示出的那样,在搭载时的组装角度为22.5°(即,搭载方向为22.5°)的情况下,第二列的外侧面孔12a的一个位于成为主流G1的废气G的流动方向上,在其两侧的2个部位,成为主流G1的废气G从第一列的外侧面孔12a流入。

在该情况下,如图35左图所示,在第一列与第二列的外侧面孔12a这两方为放射状孔的构成中(例如实施方式4的构成),从第二列的外侧面孔12a流入的副流G2在与从第一列的外侧面孔12a流入的主流G1合流时,发生碰撞。此时,由于在两个主流G1之间合流一个副流G2,因此虽然缓和了由碰撞引起的流速的降低,但同样容易产生涡流。因此,由图36左图的上层、中层所示,在外侧面孔12a的附近,观察到由涡流损失引起的压力降低。如图36左图的上层、下层所示,在上游侧的外侧面孔12a的附近,观察到由涡流损失引起的压力降低。

与此相对,如图35右图所示,在第二列的外侧面孔12a为平行孔的构成中,从第二列的外侧面孔12a流入的副流G2与从第一列的外侧面孔12a流入的两个主流G1的一个成为平行。因而,可避免由主流G1的碰撞引起的流速降低,抑制了涡流的产生。因此,如图36右图的上层、下层所示,由涡流损失引起的压力降低变小、或者在形成有与主流G1平行的副流G2的外侧面孔12a的附近,未见压力降低。其结果,在内前端面孔11b的附近稳定地产生负压,改善了检测灵敏度。

另外,如图36右图的中层中由虚线包围而示出的那样,确认到基于CAE分析结果的气体流速在传感器元件2的检测部21的上游侧上升,推测为通过负压的上升,提高了内罩11内的气体流速。

如图37左图中示出3m/s以下的超低流速区域中的到达检测部21时的流量(即,图中所示的到达流量)与组装角度的关系那样,伴随着流速上升,组装角度为0°时的到达流量相对提高。推测这是因为,特别是在3m/s以下的超低流速区域中,负压的产生主要有助于检测灵敏度,越是由碰撞引起的涡流的影响变大的超低流速区域,检测灵敏度越容易变差。因此,关于流速为1m/s、2m/s的到达流量,组装角度为22.5°时的到达流量高于组装角度为0°时的到达流量。

即使在该情况下,通过如本方式那样使第二列的外侧面孔12a构成为平行孔,也能够抑制碰撞而提高检测灵敏度。该检测灵敏度的改善效果在组装角度为0°与组装角度为22.5°这两方中观察到,在组装角度为0°时,流速低的一方的改善效果更大,在组装角度为22.5°时,流速高的一方的改善效果更大。其结果,如图37右图所示,组装角度为0°与组装角度为22.5°的检测灵敏度之差变小,从而也改善了搭载指向性。

另外,如图38左图所示,在气体流速为更高流速区域(例如超过3m/s且10m/s以下的低流速区域~高流速区域)中,产生足够的负压,因此组装角度为0°时的到达流量相对上升,组装角度为22.5°的到达流量相对降低。例如,根据50m/s的高流速区域中的CAE分析结果,如图39左图中示意地示出那样,在第一列与第二列的外侧面孔12a这两方为放射状孔的构成中,在组装角度为0°(即,搭载方向为0°)时,从第一列的外侧面孔12a,主流G1也具有足够的流量,两个副流G2从第二列的外侧面孔12a合流时的碰撞的影响小。因此,在内前端面孔11b的附近产生足够的负压,通过从第一流路F1朝向第二流路F2的气体流动的惯性力,例如能够使足够的流量的气体流动从下游侧的三个内侧面孔11a到达内罩11的内部空间。

与此相对,在组装角度为22.5°(即,搭载方向为22.5°)的情况下,来自第一列的外侧面孔12a的两个主流G1的流动方向不同,进而来自第二列的外侧面孔12a的副流G2发生碰撞,因而容易产生涡流。因此,推测与搭载方向为0°的情况相比,检测灵敏度变差。

即使在该情况下,如图39右图所示,通过如本方式那样将第二列的外侧面孔12a构成为平行孔,也能够减小副流G2的碰撞的影响。特别是,在搭载方向为22.5°的情况下,由于由副流G2的碰撞引起的涡流被抑制,平行的两个气流在内前端面孔11b的附近合流,因此内前端面孔11b的附近的气体流速上升,能够提高到达流量。

另外,在搭载方向为0°的情况下,虽然可抑制与副流G2的主流G1的碰撞,但与主流G1平行的副流G2不减速地朝向内罩11的下游,从而容易与从第一流路F1朝向第二流路F2的气体流动的一部分碰撞。由此,例如从下游侧的一个内侧面孔11a向内罩11的内部空间流入的气体流动的惯性力减弱,到达流量降低。

该结果也在图40的CAE分析结果中示出,与第一列以及第二列的外侧面孔12a为放射孔的图40左图的构成相比,在第二列的外侧面孔12a为平行孔的图40右图的本方式的构成中,观察到在从第一流路F1朝向第二流路F2的气体流动中产生的涡流呈变大的趋势。

其结果,如图39右图所示,在组装角度为0°时,到达流量降低,另一方面,在组装角度为22.5°时,到达流量增加。即,通过减小检测灵敏度之差,改善了搭载指向性。

这样,通过采用本方式的构成,无论废气G的流速如何,都可以在从超低流速区域到低流速区域、进而到高流速区域内获得良好的搭载指向性。

在上述各实施方式中,例示具有层叠型的传感器元件2的PM传感器S而进行了说明,但传感器元件2也可以是电极23、24印刷形成于成为检测部21的表面的印刷型元件。在该情况下,电极23、24在成型为平板状的绝缘性基体22的表面印刷形成为梳齿状,同样地经由印刷形成于绝缘性基体22的表面的引线部23a、24a与端子电极25、26连接。

另外,在上述各实施方式中,主要对作为传感器装置的PM传感器S进行了说明,但传感器装置并不局限于PM传感器S,也可以是检测废气G中所含的特定气体成分的气体传感器。具体而言,可列举检测废气G中的氧的氧传感器、检测空燃比的空燃比传感器、检测NOx的NOx传感器等废气传感器。在这些气体传感器中使用的传感器元件2,能够采用公知的构成,例如能够采用在杯型或者层叠型元件的前端侧具备具有检测用的电极的检测部21的构成。

在该情况下,也与上述各实施方式相同,能够以检测部21成为轴向X的前端侧的方式插通保持于壳体H的内侧,并由元件罩1保护其外侧。而且,能够将导入元件罩1的内侧的废气G从第二流路F1向第二流路F2引导,并经由引导体13向检测面20引导,提高传感器元件2的检测部21中的输出的响应性。

因而,即使在废气G成为低流速的运转条件下,也能够实现显示良好的检测性能的气体传感器。而且,通过基于气体传感器的检测结果,掌握内燃机的状态并控制废气净化系统,能够提高废气净化性能。

本公开并不限定于上述各实施方式,在不脱离其主旨的范围内,能够应用于各种实施方式。

例如,在上述各实施方式中,对传感器装置应用于汽车用发动机的废气净化系统的情况进行了说明,但内燃机并不局限于汽车用,能够将来自各种装置的废气作为被测定气体。另外,被测定气体并不局限于来自内燃机的废气,能够应用于用于检测各种气体中所含的特定成分的传感器装置。

Claims (11)

1.一种传感器装置(S),具备:

传感器元件(2),具备检测被测定气体中的特定成分的检测部(21);

壳体(H),将所述传感器元件插通于内侧,并以所述检测部位于轴向(X)的前端侧的方式保持该传感器元件;以及

元件罩(1),配设于所述壳体的前端侧,

所述元件罩具有内罩(11)和外罩(12),该内罩(11)以覆盖所述传感器元件的前端侧的方式配设,该外罩(12)在所述内罩的外侧具有空间而配设,其中,

所述内罩在侧面(111)以及前端面(112)分别设有供被测定气体流通的内侧面孔(11a)以及内前端面孔(11b),

所述外罩,在侧面(121)设置供被测定气体流通的多个外侧面孔(12a),在所述轴向上,多个所述外侧面孔在所述外罩的所述侧面配置成多列,并且属于从前端侧起第一列的所述外侧面孔位于比所述内罩的所述前端面靠前端侧的位置,在所述外罩的所述前端面的内侧,形成以与所述轴向正交的方向为气体流动方向的第一流路(F1),

所述内侧面孔向设于所述内罩的外侧面与所述外罩的内侧面之间的第二流路(F2)开口,并且设置有从所述内侧面孔的前端缘部向所述内罩的内侧倾斜而延伸突出的引导体(13),配置有所述检测部的检测面(20)位于所述引导体的延伸突出方向的延长线(L)上,

所述第二流路在所述内罩的所述前端面的外周侧,具有成为最大间隙的大间隙部(31),在比所述大间隙部靠基端侧的位置,具有成为最小间隙的小间隙部(32),并且具有将所述大间隙部与所述小间隙部无台阶地连接的流路形状。

2.如权利要求1所述的传感器装置,其中,

在将所述大间隙部的与所述轴向正交的方向上的间隙设为d1、将所述小间隙部的与所述轴向正交的方向上的间隙设为d2时,间隙比d1/d2为2.45以上。

3.如权利要求1或2所述的传感器装置,其中,

在将所述引导体的倾斜表面(131)的延伸突出方向的长度设为L1、将从所述倾斜表面的基端位置到所述检测面的长度设为L2时,长度之比L1/L2大于0.25。

4.如权利要求1或2所述的传感器装置,其中,

所述外罩在所述轴向上与所述内前端面孔对置的位置不具有孔,多个所述外侧面孔在所述外罩的所述侧面沿周向均等配置。

5.如权利要求1或2所述的传感器装置,其中,

在所述轴向上,多个所述外侧面孔的属于所述多列中的相邻的两列的所述外侧面孔的孔中心不位于同一线上。

6.如权利要求1或2所述的传感器装置,其中,

在所述轴向上,属于从前端侧起第一列的多个所述外侧面孔分别是朝向轴中心贯通所述侧面的贯通孔,属于从前端侧起第二列的多个所述外侧面孔分别是与属于从前端侧起第一列的所述外侧面孔的一个外侧面孔平行地贯通所述侧面的贯通孔。

7.如权利要求1或2所述的传感器装置,其中,

所述内罩的所述侧面具有:锥状的第一筒部(113),从前端侧向基端侧扩径;以及一定直径的第二筒部(114),与所述第一筒部的基端侧连续,并且,在所述轴向上,属于从前端侧起第二列的所述外侧面孔的前端位置位于比所述第一筒部与所述第二筒部的连接位置靠前端侧的位置。

8.如权利要求1或2所述的传感器装置,其中,

所述内罩的所述侧面具有:锥状的第一筒部(113),从前端侧向基端侧扩径;以及一定直径的第二筒部(114),与所述第一筒部的基端侧连续。

9.如权利要求7所述的传感器装置,其中,

在所述第二筒部的周向上设置多个所述内侧面孔。

10.如权利要求1或2所述的传感器装置,其中,

所述检测部设于所述传感器元件的前端面或者前端侧的侧面。

11.如权利要求1或2所述的传感器装置,其中,

所述被测定气体是来自内燃机的废气,所述特定成分是颗粒状物质或者特定气体成分。

Applications Claiming Priority (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017-229646 | 2017-11-29 | ||

| JP2017229646 | 2017-11-29 | ||

| JP2018-180508 | 2018-09-26 | ||

| JP2018180508A JP6984572B2 (ja) | 2017-11-29 | 2018-09-26 | センサ装置 |

| PCT/JP2018/043091 WO2019107257A1 (ja) | 2017-11-29 | 2018-11-22 | センサ装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN111417849A CN111417849A (zh) | 2020-07-14 |

| CN111417849B true CN111417849B (zh) | 2023-04-28 |

Family

ID=66976801

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN201880076886.4A Active CN111417849B (zh) | 2017-11-29 | 2018-11-22 | 传感器装置 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US11422069B2 (zh) |

| JP (1) | JP6984572B2 (zh) |

| CN (1) | CN111417849B (zh) |

| DE (1) | DE112018006083T5 (zh) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| USD983059S1 (en) * | 2019-09-18 | 2023-04-11 | Ngk Insulators, Ltd. | Gas concentration detection sensor |

| CN112964848B (zh) * | 2021-03-08 | 2022-11-29 | 山东东特环境检测技术有限公司 | 一种用于绿色环保的污水排放检测设备 |

| CN116735330B (zh) * | 2023-08-11 | 2023-10-31 | 湖南腾禹海外水利电力咨询有限公司 | 一种二氧化碳排放监测设备及其监测方法 |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2016002658A1 (ja) * | 2014-06-30 | 2016-01-07 | 株式会社デンソー | アウタカバーとインナカバーを有する素子カバーを備えたガスセンサ |

| CN106461529A (zh) * | 2014-06-16 | 2017-02-22 | 株式会社电装 | 颗粒状物质检测传感器 |

| CN106471362A (zh) * | 2014-06-30 | 2017-03-01 | 株式会社电装 | 包括传感器元件、壳体及元件罩的气体传感器 |

| WO2017097491A1 (de) * | 2015-12-07 | 2017-06-15 | Robert Bosch Gmbh | Gassensor |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3691242B2 (ja) * | 1998-02-26 | 2005-09-07 | 日本特殊陶業株式会社 | ガスセンサ |

| JP3829026B2 (ja) * | 1999-04-19 | 2006-10-04 | 日本碍子株式会社 | ガスセンサ |

| JP4131242B2 (ja) * | 2003-01-20 | 2008-08-13 | 株式会社デンソー | ガスセンサ |

| DE102012211039A1 (de) * | 2012-06-27 | 2014-01-02 | Robert Bosch Gmbh | Gassensor |

| JP6369496B2 (ja) * | 2015-09-17 | 2018-08-08 | 株式会社デンソー | ガスセンサ |

-

2018

- 2018-09-26 JP JP2018180508A patent/JP6984572B2/ja active Active

- 2018-11-22 DE DE112018006083.7T patent/DE112018006083T5/de active Granted

- 2018-11-22 CN CN201880076886.4A patent/CN111417849B/zh active Active

-

2020

- 2020-05-28 US US16/885,648 patent/US11422069B2/en active Active

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN106461529A (zh) * | 2014-06-16 | 2017-02-22 | 株式会社电装 | 颗粒状物质检测传感器 |

| WO2016002658A1 (ja) * | 2014-06-30 | 2016-01-07 | 株式会社デンソー | アウタカバーとインナカバーを有する素子カバーを備えたガスセンサ |

| CN106471362A (zh) * | 2014-06-30 | 2017-03-01 | 株式会社电装 | 包括传感器元件、壳体及元件罩的气体传感器 |

| WO2017097491A1 (de) * | 2015-12-07 | 2017-06-15 | Robert Bosch Gmbh | Gassensor |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US20200292422A1 (en) | 2020-09-17 |

| JP2019101018A (ja) | 2019-06-24 |

| DE112018006083T5 (de) | 2020-09-03 |

| JP6984572B2 (ja) | 2021-12-22 |

| CN111417849A (zh) | 2020-07-14 |

| US11422069B2 (en) | 2022-08-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN111417849B (zh) | 传感器装置 | |

| JP5201193B2 (ja) | 粒子状物質検出センサ | |

| JP4765923B2 (ja) | ガスセンサ | |

| JP6740024B2 (ja) | ガスセンサ | |

| JP6740023B2 (ja) | ガスセンサ | |

| US10775357B2 (en) | Gas sensor | |

| US11835439B2 (en) | Sensor device having an element cover including inner and outer covers | |

| CN108351321B (zh) | 废气传感器 | |

| JP2019101018A5 (zh) | ||

| CN107917931B (zh) | 用于排气微粒物质感测的方法和系统 | |

| CN111406207B (zh) | 传感器装置 | |

| CN107167405B (zh) | 用于排气微粒物质感测的方法和系统 | |

| US20210102926A1 (en) | Gas sensor and protective cover | |

| WO2019107257A1 (ja) | センサ装置 | |

| JP6233206B2 (ja) | ガスセンサ | |

| US11009481B2 (en) | Gas sensor | |

| JP6850556B2 (ja) | ガスセンサ | |

| JP4165411B2 (ja) | ガスセンサ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| PB01 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| GR01 | Patent grant | ||

| GR01 | Patent grant |