JP7223248B2 - 表示装置 - Google Patents

表示装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP7223248B2 JP7223248B2 JP2018206386A JP2018206386A JP7223248B2 JP 7223248 B2 JP7223248 B2 JP 7223248B2 JP 2018206386 A JP2018206386 A JP 2018206386A JP 2018206386 A JP2018206386 A JP 2018206386A JP 7223248 B2 JP7223248 B2 JP 7223248B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- diffraction element

- light

- image light

- optical

- optical section

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 447

- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 claims description 56

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 59

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 59

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 46

- 210000001508 eye Anatomy 0.000 description 33

- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 16

- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 15

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 12

- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 7

- 230000004907 flux Effects 0.000 description 6

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5

- 239000011295 pitch Substances 0.000 description 5

- 210000001525 retina Anatomy 0.000 description 5

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3

- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2

- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 2

- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 2

- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2

- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 description 2

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1

- 230000036760 body temperature Effects 0.000 description 1

- 210000005252 bulbus oculi Anatomy 0.000 description 1

- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1

- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1

- 238000005401 electroluminescence Methods 0.000 description 1

- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1

- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1

- 239000000463 material Substances 0.000 description 1

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1

- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1

- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1

- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1

- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B17/00—Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements

- G02B17/08—Catadioptric systems

- G02B17/0836—Catadioptric systems using more than three curved mirrors

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/01—Head-up displays

- G02B27/017—Head mounted

- G02B27/0172—Head mounted characterised by optical features

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B17/00—Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements

- G02B17/08—Catadioptric systems

- G02B17/0856—Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors

- G02B17/086—Catadioptric systems comprising a refractive element with a reflective surface, the reflection taking place inside the element, e.g. Mangin mirrors wherein the system is made of a single block of optical material, e.g. solid catadioptric systems

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/0025—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration

- G02B27/0037—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration with diffracting elements

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/42—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect

- G02B27/4205—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect having a diffractive optical element [DOE] contributing to image formation, e.g. whereby modulation transfer function MTF or optical aberrations are relevant

- G02B27/4211—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect having a diffractive optical element [DOE] contributing to image formation, e.g. whereby modulation transfer function MTF or optical aberrations are relevant correcting chromatic aberrations

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/42—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect

- G02B27/4272—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect having plural diffractive elements positioned sequentially along the optical path

- G02B27/4277—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect having plural diffractive elements positioned sequentially along the optical path being separated by an air space

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING

- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00

- G06F1/16—Constructional details or arrangements

- G06F1/1613—Constructional details or arrangements for portable computers

- G06F1/163—Wearable computers, e.g. on a belt

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/01—Head-up displays

- G02B27/0101—Head-up displays characterised by optical features

- G02B2027/011—Head-up displays characterised by optical features comprising device for correcting geometrical aberrations, distortion

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/01—Head-up displays

- G02B27/0101—Head-up displays characterised by optical features

- G02B2027/0112—Head-up displays characterised by optical features comprising device for genereting colour display

- G02B2027/0116—Head-up displays characterised by optical features comprising device for genereting colour display comprising devices for correcting chromatic aberration

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/01—Head-up displays

- G02B27/0101—Head-up displays characterised by optical features

- G02B2027/0132—Head-up displays characterised by optical features comprising binocular systems

- G02B2027/0134—Head-up displays characterised by optical features comprising binocular systems of stereoscopic type

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/01—Head-up displays

- G02B27/017—Head mounted

- G02B27/0172—Head mounted characterised by optical features

- G02B2027/0174—Head mounted characterised by optical features holographic

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/01—Head-up displays

- G02B27/017—Head mounted

- G02B2027/0178—Eyeglass type

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Computer Hardware Design (AREA)

- Theoretical Computer Science (AREA)

- Human Computer Interaction (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)

- Lenses (AREA)

Description

以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の各図においては、各層や各部材を認識可能な程度の大きさにするため、各層や各部材の尺度や角度を実際とは異ならせしめている。

画像光生成装置31は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子等の表示パネル310を備えている態様を採用することができる。かかる態様によれば、小型で高画質な画像表示が可能な表示装置100を提供することができる。また、画像光生成装置31は、照明光源(図示せず)と、照明光源から出射された照明光を変調する液晶表示素子等の表示パネル310とを備えている態様を採用してもよい。かかる態様によれば、照明光源の選択が可能なため、画像光L0の波長特性の自由度が広がるという利点がある。ここで、画像光生成装置31は、カラー表示可能な1枚の表示パネル310を有する態様を採用することができる。また、画像光生成装置31は、各色に対応する複数の表示パネル310と、複数の表示パネル310から出射された各色の画像光を合成する合成光学系とを有する態様を採用してもよい。さらに、画像光生成装置31は、レーザー光をマイクロミラーデバイスで変調する態様を採用してもよい。

本実施形態において、第1回折素子50および第2回折素子70は基本的な構成が同一である。以下では、第2回折素子70の構成を例に挙げて説明する。

図7Aは、第1回折素子50と第2回折素子70とが共役関係にある場合の説明図である。図7Bおよび図7Cは第1回折素子50と第2回折素子70とが共役関係にない場合の説明図である。図8Aおよび図8Bは、図7Bおよび図7Cに示す第1回折素子50と第2回折素子70との共役関係からのずれの許容差を示す説明図である。図8Aおよび図8Bには、特定波長の光を実線Leで示し、波長が特定波長-10nmの光を一点鎖線Lfで示し、波長が特定波長+10nmの光を二点鎖線Lgで示してある。なお、図7A~Cおよび図8Aおよび図8Bでは、光の進行が分かりやすいように、第1回折素子50、第2回折素子70および導光系60を透過型として示し、第1回折素子50、第2回折素子70および導光系60を矢印で示してある。

ここで、斜入射によって生じる歪みを考慮して予め画像光の光束形状を補正するとは、斜入射する画像光の光線形状が第2回折素子70上において例えば円形等の所望形状となるように画像光の光線形状を補正することを意味する。

ここで、マイナス側光線MKは第2回折素子70に対する入射角度が相対的に大きい、つまり中間像位置から対象物までの距離が長いことから、第2回折素子70上に形成する照明領域の面積が拡がる。一方、プラス側光線PKは第2回折素子70に対する入射角度が相対的に小さい、つまり中間像位置から対象物までの距離が短いことから、第2回折素子70上に形成する照明領域の面積がマイナス側光線MKよりも拡がらない。

条件1:画像光生成装置31の1つの点から出射した光線は、網膜E0に1つの点として結像される。

条件2:光学系の入射瞳と眼球の瞳が共役である。

条件3:周辺波長を補償するように第1回折素子50と第2回折素子70とを適正に配置する。

条件4:第1回折素子50と第2回折素子70とが共役または略共役の関係にある。

続いて、第二実施形態に係る光学系について説明する。本実施形態と上記実施形態との違いはプリズム部材を配置する位置であり、それ以外の構成を共通する。そのため、上記実施形態と共通の部材については同じ符号を付し、その詳細については説明を省略する。

図11に示すように、本実施形態の光学系11は、第2光学部L20と第4光学部L40との間にプリズム部材145を設けている。プリズム部材145は、光入射側と反対の裏面にミラー62を設けることで、第3光学部L30を構成する導光系60の役割を兼ねている。

プリズム部材145は、第2回折素子70に対して大きい入射角度で入射するマイナス側光線MKにおける補正力を相対的に強め、第2回折素子70に対して小さい入射角度で入射するプラス側光線PKにおける補正力を相対的に弱める形状を有する。

具体的に、本実施形態のプリズム部材145は、図11に示すように、プラス側光線PKが通過するミラー62の後側Z2における厚みよりもマイナス側光線MKが通過するミラー62の前側Z1における厚みを大きくした形状を有する。これにより、プリズム部材145は、マイナス側光線MKが通過する領域の厚みが大きいため、マイナス側光線MKを強く曲げることができる。よって、マイナス側光線MKをプラス側光線PKよりも細くすることで画像光の光線形状を図10に示した形状に予め補正することができる。

また、本実施形態の光学系11によれば、第3光学部L30と第4光学部L40との間に設けられたプリズム部材145によって第2回折素子70に斜入射する画像光L0の光線形状を予め補正することで、第1回折素子50における画像光の入射状態と第2回折素子70における画像光の入射状態とを同じにすることができる。よって、本実施形態の光学系11によれば、画像光が第2回折素子70に対して斜入射する場合であっても、上述の波長補償を適正に行うことで、画像光の解像度の劣化を良好に抑えることができる。

また、本実施形態の光学系11では、プリズム部材145がミラー62を有することで第3光学部L30の役割を兼ねるので、組立公差を低減するとともに部品点数の増加を抑えることができる。

続いて、第三実施形態に係る光学系について説明する。本実施形態と上記実施形態との違いはプリズム部材を配置する位置であり、それ以外の構成を共通する。そのため、上記実施形態と共通の部材については同じ符号を付し、その詳細については説明を省略する。

図12に示すように、本実施形態の光学系12は、画像光L0の光路上における第2光学部L20と第4光学部L40との間にプリズム部材245を設けている。また、本実施形態の光学系12において、プリズム部材245は、画像光L0の光路上における第1光学部L10と第2光学部L20との間に設けられていると換言できる。より具体的に、プリズム部材245は、第2光学部L20を構成する第1回折素子50の光入射面側に設けられている。

また、本実施形態の光学系12によれば、第1回折素子50と一体に設けられたプリズム部材245によって第2回折素子70に斜入射する画像光L0の光線形状を予め補正することで、第1回折素子50における画像光の入射状態と第2回折素子70における画像光の入射状態とを同じにすることができる。よって、本実施形態の光学系12によれば、画像光が第2回折素子70に対して斜入射する場合であっても、上述の波長補償を適正に行うことで、画像光の解像度の劣化を良好に抑えることができる。

図13は、第一変形例に係る光学系10Aの光線図である。図13に示すように、本変形例の光学系10Aでは、画像光生成装置31から出射された画像光の光路に沿って、正のパワーを有する第1光学部L10(投射光学系32)と、第1回折素子50を備え、正のパワーを有する第2光学部L20と、正のパワーを有する第3光学部L30(導光系60)と、反射型の第2回折素子70を備え、正のパワーを有する第4光学部L40とが設けられている。

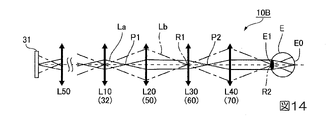

図14は、第二変形例に係る光学系10Bの光線図である。図14に示すように、本変形例の光学系10Bでは、画像光生成装置31から出射された画像光の光路に沿って、正のパワーを有する第1光学部L10(投射光学系32)と、第1回折素子50を備え、正のパワーを有する第2光学部L20と、正のパワーを有する第3光学部L30(導光系60)と、反射型の第2回折素子70を備え、正のパワーを有する第4光学部L40とが設けられている。本変形例では、画像光生成装置31と投射光学系32との間に第5光学部L50が設けられている。

図15は、第三変形例に係る光学系10Cの光線図である。図15に示すように、本変形例の光学系10Cでは、画像光生成装置31から出射された画像光の光路に沿って、正のパワーを有する第1光学部L10(投射光学系32)と、第1回折素子50を備え、正のパワーを有する第2光学部L20と、正のパワーを有する第3光学部L30(導光系60)と、反射型の第2回折素子70を備え、正のパワーを有する第4光学部L40とが設けられている。

図16は、第四変形例に係る光学系10Dの光線図である。図17は、本変形例に係る第1光学部L10の説明図である。図16に示すように、本変形例の光学系10Dでは、図9を参照して説明した第一実施形態の構成と同様、正のパワーを有する第1光学部L10(投射光学系32)と、第1回折素子50を備え、正のパワーを有する第2光学部L20と、正のパワーを有する第3光学部L30(導光系60)と、反射型の第2回折素子70を備え、正のパワーを有する第4光学部L40とが設けられている。ここで、画像光生成装置31は、レーザー光源316と、コリメートレンズ317と、マイクロミラーデバイス318とを有しており、マイクロミラーデバイス318を駆動することによりレーザー光源316を走査することにより、画像を生成する。従って、画像光生成装置31自身が画角の光を形成する。

図18は、第五変形例に係る光学系10Eの説明図である。図18に示す光学系10Eは、図2に示したように上下方向に沿って配置されており、頭頂部に配置された画像光生成装置31から眼Eの前の第2回折素子70までの間に投射光学系32、第1回折素子50、および導光系60が配置されている。本変形例において、導光系60は、周辺部より中央が凹んだ反射面620を有するミラー62によって構成されており、正のパワーを有している。反射面620は、球面、非球面、または自由曲面からなる。本変形例において、反射面620は自由曲面からなる。第1回折素子50は、透過型体積ホログラフィック素子とレンズとが一体化されており、正のパワーを有している。なお、第1回折素子50自身が正のパワーを有するように構成されることもある。

なお、本変形例では、プリズム部材45を備える場合を例に挙げたが、プリズム部材145,245を組み合わせてもよい。

図19は、第六変形例に係る表示装置の説明図である。図18に示した光学系10Eは、第1光学部L10(投射光学系32)と第2光学部L20(第1回折素子50)とが別体であったが、本変形例の光学系10Fは、図19に示すように、第1光学部L10(投射光学系)と第2光学部L20(第1回折素子50)とが一体である。より具体的には、第1光学部L10(投射光学系32)は、複数の反射面185a、185bを備えたプリズム185によって構成されており、プリズム185の出射面185cに第2光学部L20(透過型の第1回折素子50)が構成されている。

図20は、第七変形例に係る表示装置の説明図である。図20に示す光学系10Gは、図1および図3を参照して説明した態様と同様、側頭部に配置された画像光生成装置31から眼Eの前の第2回折素子70までの間に、投射光学系32、第1回折素子50、および導光系60が配置されている。本変形例において、投射光学系32は、回転対称のレンズ326と、自由曲面のレンズ327とを有している。導光系60は、周辺部より中央が凹んだ反射面620を有するミラー62によって構成されており、正のパワーを有している。反射面620は、球面、非球面、または自由曲面からなる。本変形例において、反射面620は自由曲面からなる。第1回折素子50は、反射型体積ホログラムからなる。投射光学系32から第1回折素子50に到る光路の途中位置にミラー40が配置されており、投射光学系32は、ミラー40の反射面またはその近傍に中間像(第1中間像P1)を形成する。ミラー40は、反射面400が凹曲面になっており、正のパワーを有している。ミラー40の反射面400が正のパワーを有する場合、ミラー40を投射光学系32の構成要素に含めるようにしてもよい。すなわち、ミラー40が正のパワーを有する場合、第1光学部L10がミラー40を含むようにしてもよい。なお、ミラー40の反射面400が、平面になっており、パワーを有しないように構成してもよい。

本変形例の光学系10Gにおいて、第1光学部L10におけるレンズ326とレンズ327との間に瞳R0が形成され、第3光学部L30近傍に瞳R1が形成され、第3光学部L30と第4光学部L40との間に画像光の第2中間像P2が形成され、第4光学部L40は、画像光を平行光化して射出瞳R2を形成する。

なお、本実施形態の光学系14において、第1中間像P1はミラー40の近傍に形成されるが、第1光学部L10(投射光学系32)の中に形成されても良い。

なお、本変形例では、プリズム部材45を備える場合を例に挙げたが、プリズム部材145,245を組み合わせてもよい。

図22は、第八変形例に係る表示装置の説明図である。図22に示す光学系10Hは、図20を参照して説明した第七変形例と同様、側頭部に配置された画像光生成装置31から眼Eの前の第2回折素子70(第4光学部L40)までの間に投射光学系32(第1光学部L10)、ミラー40、第1回折素子50(第2光学部L20)、および導光系60のミラー62(第3光学部L30)が配置されている。

図23は、第九変形例に係る表示装置の説明図である。図23に示す光学系10Iは、図16を参照して説明した第七変形例と同様、側頭部に配置された画像光生成装置31から眼Eの前の第2回折素子70(第4光学部L40)までの間に投射光学系32(第1光学部L10)、ミラー40、第1回折素子50(第2光学部L20)、および導光系60のミラー62(第3光学部L30)が配置されている。

なお、本変形例において、プリズム部材45が部材182と一体に形成されていてもよい。これにより、組立公差の低減等を図ることができる。

図24は、第十変形例に係る表示装置の説明図である。図24に示す光学系10Jは、図20を参照して説明した第七変形例と同様、側頭部に配置された画像光生成装置31から眼Eの前の第2回折素子70(第4光学部L40)までの間に投射光学系32(第1光学部L10)、ミラー40、第1回折素子50(第2光学部L20)、および導光系60のミラー62(第3光学部L30)が配置されている。

なお、本変形例において、プリズム部材45が部材183と一体に形成されていてもよい。これにより、組立公差の低減等を図ることができる。

続いて、第十一変形例に係る光学系について説明する。本変形例の光学系では、第1回折素子50と第2回折素子70とが略共役関係となっている。以下、第1回折素子50と第2回折素子70との略共役関係について説明する。

上記実施形態および変形例では、頭部装着型の表示装置100を例示したが、ヘッドアップディスプレイやハンドヘルドディスプレイやプロジェクター用光学系等に対して本発明を適用してもよい。

Claims (7)

- 第1光線と第2光線とを含む画像光を出射する画素を有する画像光生成装置と、

前記画像光の光路において、

正のパワーを有し、前記画像光生成装置と第1中間像との間に設けられる第1光学部と、

正のパワーを有し、前記第1光学部と瞳との間に設けられる第1回折素子を有する第2光学部と、

正のパワーを有し、前記第2光学部と第2中間像との間に設けられる第3光学部と、

正のパワーを有し、前記第3光学部と射出瞳との間に設けられる第2回折素子を有する第4光学部と、

前記第2光学部と前記第4光学部との間に設けられ、前記画像光の前記第1光線が通過する領域の厚さが前記画像光の前記第2光線が通過する領域の厚さよりも厚いプリズム部材と、を備え、

前記第2回折素子において、前記画像光の前記第1光線の入射角度は、前記画像光に含まれる光線において相対的に大きく、前記画像光の前記第2光線の入射角度は、前記画像光に含まれる光線において相対的に小さい、ことを特徴とする表示装置。 - 前記第1光学部は、第1レンズと第2レンズとを有し、

前記光路において、前記第1レンズは、前記第2レンズよりも前記画像光生成装置に近く、かつ、前記画像光生成装置と前記第1中間像との間に設けられる、ことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。 - 前記光路において、前記第2レンズは、前記第1中間像と前記第2光学部との間に設けられる、ことを特徴とする請求項2に記載の表示装置。

- 前記光路において、前記プリズム部材は、前記第3光学部と前記第4光学部との間に設けられる、ことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の表示装置。

- 観測者に対する左右方向において、前記画像光の前記第1光線は、前記観測者から遠い側の光線であり、前記画像光の前記第2光線は、前記観測者から近い側の光線である、ことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の表示装置。

- 前記プリズム部材は、前記第1回折素子と一体に設けられる、ことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の表示装置。

- 前記プリズム部材は曲率を有する面を含む、ことを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の表示装置。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018206386A JP7223248B2 (ja) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 表示装置 |

| CN201911037207.5A CN111142248B (zh) | 2018-11-01 | 2019-10-29 | 显示装置 |

| US16/669,632 US11506894B2 (en) | 2018-11-01 | 2019-10-31 | Display device |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018206386A JP7223248B2 (ja) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 表示装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2020071417A JP2020071417A (ja) | 2020-05-07 |

| JP2020071417A5 JP2020071417A5 (ja) | 2021-11-18 |

| JP7223248B2 true JP7223248B2 (ja) | 2023-02-16 |

Family

ID=70459718

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2018206386A Active JP7223248B2 (ja) | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 表示装置 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US11506894B2 (ja) |

| JP (1) | JP7223248B2 (ja) |

| CN (1) | CN111142248B (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN110082926B (zh) | 2018-01-26 | 2022-04-12 | 精工爱普生株式会社 | 显示装置 |

| JP2023043250A (ja) * | 2021-09-16 | 2023-03-29 | 株式会社リコー | 伝搬光学系、虚像表示装置及びヘッドマウントディスプレイ |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011022530A (ja) | 2009-07-21 | 2011-02-03 | Fujifilm Corp | プロジェクタ |

| JP2017167181A (ja) | 2016-03-14 | 2017-09-21 | セイコーエプソン株式会社 | 表示装置および導光装置 |

| JP2018054977A (ja) | 2016-09-30 | 2018-04-05 | セイコーエプソン株式会社 | 虚像表示装置 |

| JP2018141874A (ja) | 2017-02-28 | 2018-09-13 | セイコーエプソン株式会社 | 頭部搭載型表示装置及び画像形成光学系 |

Family Cites Families (20)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US4611877C1 (en) * | 1984-08-31 | 2002-09-17 | Bae Sys Electronics Ltd | Optical projectors for head up displays |

| GB8719854D0 (en) * | 1987-08-21 | 1987-09-30 | Secr Defence | Optical system |

| DE69325607T2 (de) * | 1992-04-07 | 2000-04-06 | Raytheon Co | Breites spektrales Band virtuelles Bildanzeige optisches System |

| US5287218A (en) * | 1992-04-07 | 1994-02-15 | Hughes Aircraft Company | Re-imaging optical system including refractive and diffractive optical elements |

| GB9304944D0 (en) * | 1993-03-11 | 1993-04-28 | Pilkington Perkin Elmer Ltd | Head-up displays |

| FR2784201B1 (fr) * | 1998-10-06 | 2003-01-31 | Sextant Avionique | Dispositif optique pour viseur de casque comportant un miroir diffractif |

| FR2922322A1 (fr) * | 1998-12-08 | 2009-04-17 | Sextant Avionique Sa | Dispositif optique pour la vision nocturne avec intensificateur de lumiere standard |

| JP2002139695A (ja) | 2000-08-02 | 2002-05-17 | Olympus Optical Co Ltd | 観察光学系 |

| US6636356B2 (en) | 2000-08-02 | 2003-10-21 | Olympus Optical Co., Ltd. | Observation optical system |

| DE10316533A1 (de) | 2003-04-10 | 2004-11-04 | Carl Zeiss | Hybride HMD-Vorrichtung |

| JP5953311B2 (ja) * | 2010-11-08 | 2016-07-20 | シーリアル テクノロジーズ ソシエテ アノニムSeereal Technologies S.A. | 表示装置 |

| JP6209456B2 (ja) | 2013-05-31 | 2017-10-04 | 株式会社Qdレーザ | 画像投影装置及び投射装置 |

| JP6490926B2 (ja) | 2014-08-29 | 2019-03-27 | アクア株式会社 | ドラム式洗濯機 |

| JP6424552B2 (ja) * | 2014-10-02 | 2018-11-21 | セイコーエプソン株式会社 | 画像表示装置 |

| JP6402991B2 (ja) | 2014-10-02 | 2018-10-10 | セイコーエプソン株式会社 | 画像表示装置 |

| CN106896496B (zh) * | 2015-10-30 | 2019-11-08 | 洪维毅 | 场曲型虚像显示系统 |

| JP6992251B2 (ja) | 2016-11-30 | 2022-01-13 | セイコーエプソン株式会社 | 映像表示装置、および導光装置 |

| KR102611752B1 (ko) * | 2017-03-09 | 2023-12-07 | 아리조나 보드 오브 리전츠 온 비해프 오브 더 유니버시티 오브 아리조나 | 통합 이미징 및 도파관 프리즘을 구비한 헤드 장착 광 필드 디스플레이 |

| CN110082926B (zh) * | 2018-01-26 | 2022-04-12 | 精工爱普生株式会社 | 显示装置 |

| JP2020076880A (ja) * | 2018-11-08 | 2020-05-21 | セイコーエプソン株式会社 | 画像表示装置 |

-

2018

- 2018-11-01 JP JP2018206386A patent/JP7223248B2/ja active Active

-

2019

- 2019-10-29 CN CN201911037207.5A patent/CN111142248B/zh active Active

- 2019-10-31 US US16/669,632 patent/US11506894B2/en active Active

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2011022530A (ja) | 2009-07-21 | 2011-02-03 | Fujifilm Corp | プロジェクタ |

| JP2017167181A (ja) | 2016-03-14 | 2017-09-21 | セイコーエプソン株式会社 | 表示装置および導光装置 |

| JP2018054977A (ja) | 2016-09-30 | 2018-04-05 | セイコーエプソン株式会社 | 虚像表示装置 |

| JP2018141874A (ja) | 2017-02-28 | 2018-09-13 | セイコーエプソン株式会社 | 頭部搭載型表示装置及び画像形成光学系 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2020071417A (ja) | 2020-05-07 |

| CN111142248A (zh) | 2020-05-12 |

| CN111142248B (zh) | 2022-06-24 |

| US20200142195A1 (en) | 2020-05-07 |

| US11506894B2 (en) | 2022-11-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN110082926B (zh) | 显示装置 | |

| JP7192396B2 (ja) | 表示装置 | |

| CN111123516B (zh) | 显示装置 | |

| CN112444983B (zh) | 头戴显示器 | |

| CN109557668B (zh) | 显示装置 | |

| JP2018054977A (ja) | 虚像表示装置 | |

| JP7223248B2 (ja) | 表示装置 | |

| CN111142249B (zh) | 显示装置 | |

| CN111736342B (zh) | 显示装置、光学元件和光学元件的制造方法 | |

| JP7259462B2 (ja) | 表示装置 | |

| JP7293993B2 (ja) | 表示装置 | |

| CN111736345B (zh) | 显示装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD07 | Notification of extinguishment of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7427 Effective date: 20200810 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20210917 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20211005 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20211005 |

|

| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 Effective date: 20211108 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20220714 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20220802 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20220928 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20221101 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20221226 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20230105 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20230118 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 7223248 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |