JP6957878B2 - 通知装置、通知方法、およびプログラム - Google Patents

通知装置、通知方法、およびプログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6957878B2 JP6957878B2 JP2016256230A JP2016256230A JP6957878B2 JP 6957878 B2 JP6957878 B2 JP 6957878B2 JP 2016256230 A JP2016256230 A JP 2016256230A JP 2016256230 A JP2016256230 A JP 2016256230A JP 6957878 B2 JP6957878 B2 JP 6957878B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- terminal

- information

- terminals

- notification

- specific state

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L51/00—User-to-user messaging in packet-switching networks, transmitted according to store-and-forward or real-time protocols, e.g. e-mail

- H04L51/07—User-to-user messaging in packet-switching networks, transmitted according to store-and-forward or real-time protocols, e.g. e-mail characterised by the inclusion of specific contents

- H04L51/18—Commands or executable codes

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications

- H04L67/50—Network services

- H04L67/52—Network services specially adapted for the location of the user terminal

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L67/00—Network arrangements or protocols for supporting network services or applications

- H04L67/50—Network services

- H04L67/55—Push-based network services

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor

- H04W4/02—Services making use of location information

- H04W4/029—Location-based management or tracking services

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor

- H04W4/02—Services making use of location information

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

- Telephone Function (AREA)

- Tyre Moulding (AREA)

- Information Transfer Between Computers (AREA)

Description

<構成>

図1は、本発明の第1の実施形態に係る情報処理システム1の構成を示すブロック図である。図1に示すように、情報処理システム1は、管理装置100、情報端末200_1、200_2、・・・、200_nを含む。なお、nは2以上の整数である。以下の説明では、情報端末200_1、200_2、・・・、200_nを、それぞれを区別せずに、または総称して言及する場合、「情報端末200」と称する。管理装置100と情報端末200のそれぞれとは、ネットワーク50を介して相互に通信可能に接続されている。

図1に示すように、管理装置100は、管理部110と、端末情報データベース120とを備える。

情報端末200は、それぞれ、情報収集部220、情報記憶部230、及び通信部210を備える。

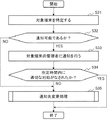

図3を参照して、管理装置100の動作について説明する。図3のフローチャートは、端末の管理者に通知を行う、管理装置100の動作の例を示す。

第1の実施形態の管理装置100によれば、情報端末の管理者が存在しなかったり、管理者に対して通知ができなかったり、管理者により適切な対処がなされなかったりした場合に、その情報端末(対象端末)に近い位置にいる可能性が高い他の管理者に通知を行うことができる。その理由は、特定部113が対象端末を特定し、決定部114が情報端末を抽出して、対象端末と抽出された情報端末との間の距離に基づき、情報端末を選択し、通知部115が選択された情報端末の管理者に通知を行うからである。

(1)ステップS41において、決定部114は、通知を行うことが可能な情報端末200だけを抽出してもよい。そうすることにより、ステップS43選択した情報端末200に対して通知を行なえないという事態を回避することができる。

(2)ステップS41において、決定部114は、他の様々な条件に基づいて情報端末200を抽出してもよい。たとえば、決定部114は、対象端末と高度が同程度である対象端末だけを抽出してもよい。高度が異なると、直線距離が短いとしても、関係が遠い可能性や、対応するための時間や手間がかかる可能性が高いからである(たとえば、対象端末の所へ行くために、階段を使うなど)。なお、「同程度」とは、たとえば、差異が所定の値以下であることである。上記所定の値は、たとえば、対象端末が位置する建物の、フロア間の高さの差に基づいて決められてもよい。たとえば、対象端末が位置する建物の、フロア間の高さの差が3mであれば、決定部114は、対象端末がある位置の高度から3m以内の高度に位置する端末から、情報端末を選択してもよい。

(3)ステップS43において、決定部114は、対象端末と高度が同程度である情報端末200を優先的に選択してもよい。たとえば、決定部114は、ステップS43において、情報端末と対象端末との間の高度の差に応じた重みを設定してもよい。たとえば、決定部114は、情報端末と対象端末との間の直線距離(高度を含めても、含めなくてもよい)に、対象端末との間の高度の差を掛けた値を算出し、算出された値が最も小さい情報端末を選択してもよい。高度の差に応じた重みの設定の方法は、上記説明例以外にも、いかようにも設計可能である。

(4)ステップS42において、決定部114は、各距離として、空間的距離ではなく、時間的距離を算出してもよい。時間的距離とは、2つの地点間を移動するのにかかる時間に依存する数値である。時間的距離が短いほど、通知を受けた者が対象端末のところへ行くなどの手間やコストが小さい可能性が高い。したがって、より適切な管理者に通知が行える可能性があり、より効率的に管理が行われることが期待される。従って、たとえば、決定部114は、対象端末がある位置とそれぞれの情報端末がある位置との間の移動にかかる時間を推定し、推定された時間に依存する値を距離として用いてもよい。

(5)位置情報は、数値で表されなくてもよい。たとえば、位置情報は、識別された区画の識別子であってもよい。管理装置100は、それぞれの区画の位置関係あるいは距離の関係が特定できる情報を有していればよい。たとえば、対象端末200_1の位置情報が「区画A」、情報端末200_2の位置情報が「区画B」、情報端末200_3の位置情報が「区画C」を示しており、区画Bの方が、区画Cよりも、区画Aに対して近いという情報を管理装置100が有している場合は、決定部114は、情報端末200_2を初めに選択する。

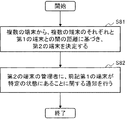

(6)端末情報データベース120は、位置情報の履歴を記憶してもよい。そして、決定部114は、情報端末を選択する際に、情報端末200の過去の位置情報を用いてもよい。例として、管理装置100は、図6に示されるフローチャートに従って処理を行ってもよい。図6は、図4のフローチャートの変形例である。

本発明の一実施形態に係る通知装置300について説明する。図7は、通知装置300の構成を示すブロック図である。通知装置300は、決定部314と通知部315とを備える。

以上、説明した本発明の各実施形態において、各装置の各構成要素は、機能単位のブロックを示している。

・CPU(Central Processing Unit)901

・ROM902

・RAM(Random Access Memory)903

・RAM903へロードされるプログラム904Aおよび記憶情報904B

・プログラム904Aおよび記憶情報904Bを格納する記憶装置905

・記憶媒体906の読み書きを行うドライブ装置907

・通信ネットワーク909と接続する通信インタフェース908

・データの入出力を行う入出力インタフェース910

・各構成要素を接続するバス911

たとえば、各実施形態における各装置の各構成要素は、その構成要素の機能を実現するプログラム904AをCPU901がRAM903にロードして実行することで実現される。各装置の各構成要素の機能を実現するプログラム904Aは、例えば、予め、記憶装置905やROM902に格納される。そして、必要に応じてCPU901がプログラム904Aを読み出す。記憶装置905は、たとえば、ハードディスクである。プログラム904Aは、通信ネットワーク909を介してCPU901に供給されてもよいし、予め記憶媒体906に格納されており、ドライブ装置907に読み出され、CPU901に供給されてもよい。なお、記憶媒体906は、たとえば、光ディスク、磁気ディスク、光磁気ディスク、および不揮発性半導体メモリ等の、可搬媒体である。

[付記1]

複数の端末から、前記複数の端末のそれぞれと、特定の状態にある第1の端末との間の距離に基づき、第2の端末を決定する決定手段と、

前記第2の端末の管理者に、前記第1の端末が前記特定の状態にあることに関する通知を行う通知手段と、

を備える通知装置。

[付記2]

前記特定の状態は、当該端末について設定されている管理者の情報が不正であること、または、当該端末が管理に関する所定の基準から外れていること、の少なくともいずれかを満たす状態である、

付記1に記載の通知装置。

[付記3]

前記通知は、前記第1の端末が前記特定の状態にあることを示す情報、または、前記第1の端末が前記特定の状態であることを解消するための指示、の少なくともいずれかを含む、

付記1または2に記載の通知装置。

[付記4]

前記決定手段は、前記第1の端末がある位置の高度にさらに基づき、前記第2の端末を決定する、

付記1から3のいずれか一つに記載の通知装置。

[付記5]

前記決定手段は、前記複数の端末のうち、前記第1の端末がある位置の高度から所定値以内の高度に位置する端末から、前記第2の端末を決定する、

付記4に記載の通知装置。

[付記6]

前記決定手段は、当該端末がある位置と前記第1の端末がある位置との間の移動にかかる時間を推定し、前記推定された時間に依存する値を前記距離として用いる、

付記1から5のいずれか一つに記載の通知装置。

[付記7]

前記決定手段は、前記第2の端末が前記特定の状態にある場合に、さらに前記複数の端末から、前記第1の端末との間の前記距離に基づき、第3の端末を決定し、

前記通知手段は、前記第3の端末の管理者に、前記第1の端末または前記第2の端末の少なくともいずれかが前記特定の状態にあることに関する第2の通知を行う、

付記1から6のいずれか一つに記載の通知装置。

[付記8]

前記決定手段は、前記第1の端末があった位置が異なる少なくとも2つの時点の位置に基づき、前記少なくとも2つの時点における、前記距離の変化に基づいて、前記第2の端末を決定する、

付記1から7のいずれか一つに記載の通知装置。

[付記9]

複数の端末から、前記複数の端末のそれぞれと、特定の状態にある第1の端末との間の距離に基づき、第2の端末を決定し、

前記第2の端末の管理者に、前記第1の端末が前記特定の状態にあることに関する通知を行う、

通知方法。

[付記10]

前記特定の状態は、当該端末について設定されている管理者の情報が不正であること、または、当該端末が管理に関する所定の基準から外れていること、の少なくともいずれかを満たす状態である、

付記9に記載の通知方法。

[付記11]

前記通知は、前記第1の端末が前記特定の状態にあることを示す情報、または、前記第1の端末が前記特定の状態であることを解消するための指示、の少なくともいずれかを含む、

付記9または10に記載の通知方法。

[付記12]

前記第2の端末の決定において、前記第1の端末がある位置の高度にさらに基づき、前記第2の端末を決定する、

付記9から11のいずれか一つに記載の通知方法。

[付記13]

前記第2の端末の決定において、前記複数の端末のうち、前記第1の端末がある位置の高度から所定値以内の高度に位置する端末から、前記第2の端末を決定する、

付記12に記載の通知方法。

[付記14]

前記第2の端末の決定において、当該端末がある位置と前記第1の端末がある位置との間の移動にかかる時間を推定し、前記推定された時間に依存する値を前記距離として用いる、

付記9から13のいずれか一つに記載の通知方法。

[付記15]

前記第2の端末が前記特定の状態にある場合に、さらに前記複数の端末から、前記第1の端末との間の前記距離に基づき、第3の端末を決定し、

前記第3の端末の管理者に、前記第1の端末または前記第2の端末の少なくともいずれかが前記特定の状態にあることに関する第2の通知を行う、

付記9から14のいずれか一つに記載の通知方法。

[付記16]

前記第2の端末の決定において、前記第1の端末があった位置が異なる少なくとも2つの時点の位置に基づき、前記少なくとも2つの時点における、前記距離の変化に基づいて、前記第2の端末を決定する、

付記9から15のいずれか一つに記載の通知方法。

[付記17]

コンピュータに、

複数の端末から、前記複数の端末のそれぞれと、特定の状態にある第1の端末との間の距離に基づき、第2の端末を決定する決定処理と、

前記第2の端末の管理者に、前記第1の端末が前記特定の状態にあることに関する通知を行う通知処理と、

を実行させるプログラム。

[付記18]

前記特定の状態は、当該端末について設定されている管理者の情報が不正であること、または、当該端末が管理に関する所定の基準から外れていること、の少なくともいずれかを満たす状態である、

付記17に記載のプログラム。

[付記19]

前記通知は、前記第1の端末が前記特定の状態にあることを示す情報、または、前記第1の端末が前記特定の状態であることを解消するための指示、の少なくともいずれかを含む、

付記17または18に記載のプログラム。

[付記20]

前記決定処理は、前記第1の端末がある位置の高度にさらに基づき、前記第2の端末を決定する、

付記17から19のいずれか一つに記載のプログラム。

[付記21]

前記決定処理は、前記複数の端末のうち、前記第1の端末がある位置の高度から所定値以内の高度に位置する端末から、前記第2の端末を決定する、

付記20に記載のプログラム。

[付記22]

前記決定処理は、当該端末がある位置と前記第1の端末がある位置との間の移動にかかる時間を推定し、前記推定された時間に依存する値を前記距離として用いる、

付記19から21のいずれか一つに記載のプログラム。

[付記23]

前記決定処理は、前記第2の端末が前記特定の状態にある場合に、さらに前記複数の端末から、前記第1の端末との間の前記距離に基づき、第3の端末を決定し、

前記通知処理は、前記第3の端末の管理者に、前記第1の端末または前記第2の端末の少なくともいずれかが前記特定の状態にあることに関する第2の通知を行う、

付記19から22のいずれか一つに記載のプログラム。

[付記24]

前記決定処理は、前記第1の端末があった位置が異なる少なくとも2つの時点の位置に基づき、前記少なくとも2つの時点における、前記距離の変化に基づいて、前記第2の端末を決定する、

付記19から23のいずれか一つに記載のプログラム。

50 ネットワーク

100 管理装置

110 管理部

111 通信部

112 登録部

113 特定部

114 決定部

115 通知部

120 端末情報データベース

200 情報端末

210 通信部

220 情報収集部

230 情報記憶部

300 通知装置

314 決定部

315 通知部

900 コンピュータ

901 CPU

902 ROM

903 RAM

904A プログラム

904B 記憶情報

905 記憶装置

906 記憶媒体

907 ドライブ装置

908 通信インタフェース

909 通信ネットワーク

910 入出力インタフェース

911 バス

Claims (10)

- 複数の端末における端末ごとの位置情報と端末ごとのネットワーク情報とを含む端末情報をデータベースに登録する登録手段と、

前記複数の端末のうち、特定の状態にある第1の端末を特定する特定手段と、

登録された前記位置情報から算出される、前記複数の端末のそれぞれと、前記第1の端末との間の直線距離に基づき、前記複数の端末の中から前記直線距離が最も短い第2の端末を決定する決定手段と、

前記データベースに登録されたネットワーク情報に基づいて、前記第2の端末に、前記第1の端末が前記特定の状態にあることに関する通知を行う通知手段と、

を備え、

前記決定手段は、前記第1の端末がある位置の高度にさらに基づき、前記第2の端末を決定する、通知装置。 - 複数の端末における端末ごとの位置情報と端末ごとの管理者の連絡先とを含む端末情報をデータベースに登録する登録手段と、

前記複数の端末のうち、特定の状態にある第1の端末を特定する特定手段と、

登録された前記位置情報から算出される、前記複数の端末のそれぞれと、前記第1の端末との間の直線距離に基づき、前記複数の端末の中から前記直線距離が最も短い第2の端末を決定する決定手段と、

前記データベースに登録された前記第2の端末の管理者の連絡先に基づいて、前記第2の端末に、前記第1の端末が前記特定の状態にあることに関する通知を行う通知手段と、

を備え、

前記決定手段は、前記第1の端末がある位置の高度にさらに基づき、前記第2の端末を決定する、通知装置。 - 複数の端末における端末ごとの位置情報と端末ごとのネットワーク情報とを含む端末情報をデータベースに登録する登録手段と、

前記複数の端末のうち、特定の状態にある第1の端末を特定する特定手段と、

登録された前記位置情報から算出される、前記複数の端末のそれぞれと、前記第1の端末との間の直線距離に基づき、第2の端末を決定する決定手段と、

前記データベースに登録されたネットワーク情報に基づいて、前記第2の端末に、前記第1の端末が前記特定の状態にあることに関する通知を行う通知手段と、を備え、

前記決定手段は、前記第1の端末があった位置が異なる少なくとも2つの時点の前記位置情報に基づき、前記少なくとも2つの時点における、前記直線距離の変化量が所定値以下である前記第2の端末を決定する、

通知装置。 - 前記決定手段は、前記第1の端末がある位置の高度にさらに基づき、前記第2の端末を決定する、

請求項3に記載の通知装置。 - 前記決定手段は、前記複数の端末のうち、前記第1の端末がある位置の高度から所定値以内の高度に位置する端末から、前記第2の端末を決定する、

請求項1、2、4のいずれか1項に記載の通知装置。 - 前記特定の状態は、当該端末について前記データベースに登録されている管理者の情報が不正であること、または、当該端末が管理に関する所定の基準から外れていること、の少なくともいずれかを満たす状態である、

請求項1から5のいずれか一項に記載の通知装置。 - 前記通知は、前記第1の端末が前記特定の状態にあることを示す情報、または、前記第1の端末が前記特定の状態であることを解消するための指示、の少なくともいずれかを含む、

請求項1から6のいずれか一項に記載の通知装置。 - 前記決定手段は、前記第2の端末が前記特定の状態にある場合に、さらに前記複数の端末から、前記第1の端末との間の前記直線距離に基づき、第3の端末を決定し、

前記通知手段は、前記データベースに登録された情報に基づいて、前記第3の端末に、前記第1の端末または前記第2の端末の少なくともいずれかが前記特定の状態にあることに関する第2の通知を行う、

請求項1から7のいずれか一項に記載の通知装置。 - コンピュータが、

複数の端末における端末ごとの位置情報と端末ごとのネットワーク情報とを含む端末情報をデータベースに登録し、

前記複数の端末のうち、特定の状態にある第1の端末を特定し、

登録された前記位置情報から算出される、前記複数の端末のそれぞれと、前記第1の端末との間の直線距離に基づき、前記複数の端末の中から前記直線距離が最も短い第2の端末を決定し、

前記データベースに登録されたネットワーク情報に基づいて、前記第2の端末に、前記第1の端末が前記特定の状態にあることに関する通知を行い、

前記第2の端末の決定は、前記第1の端末がある位置の高度にさらに基づき決定する、

通知方法。 - コンピュータに、

複数の端末における端末ごとの位置情報と端末ごとのネットワーク情報とを含む端末情報をデータベースに登録する登録処理と、

前記複数の端末のうち、特定の状態にある第1の端末を特定する特定処理と、

登録された前記位置情報から算出される、前記複数の端末のそれぞれと、前記第1の端末との間の直線距離に基づき、前記複数の端末の中から前記直線距離が最も短い第2の端末を決定する決定処理と、

前記データベースに登録されたネットワーク情報に基づいて、前記第2の端末に、前記第1の端末が前記特定の状態にあることに関する通知を行う通知処理と、

を実行させ、

前記決定処理は、前記第1の端末がある位置の高度にさらに基づき、前記第2の端末を決定する処理である、プログラム。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016256230A JP6957878B2 (ja) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 通知装置、通知方法、およびプログラム |

| US15/838,503 US10873551B2 (en) | 2016-12-28 | 2017-12-12 | Notification apparatus, notification method, and storage medium |

| TW106143439A TW201833771A (zh) | 2016-12-28 | 2017-12-12 | 通知裝置、通知方法及記錄媒體 |

| SG10201710586TA SG10201710586TA (en) | 2016-12-28 | 2017-12-19 | Notification Apparatus, Notification method, And Storage Medium |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016256230A JP6957878B2 (ja) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 通知装置、通知方法、およびプログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018109803A JP2018109803A (ja) | 2018-07-12 |

| JP6957878B2 true JP6957878B2 (ja) | 2021-11-02 |

Family

ID=62630328

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2016256230A Active JP6957878B2 (ja) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 通知装置、通知方法、およびプログラム |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US10873551B2 (ja) |

| JP (1) | JP6957878B2 (ja) |

| SG (1) | SG10201710586TA (ja) |

| TW (1) | TW201833771A (ja) |

Family Cites Families (22)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH05307693A (ja) | 1992-04-30 | 1993-11-19 | Hitachi Building Syst Eng & Service Co Ltd | 遠隔監視装置 |

| JP3661887B2 (ja) * | 1995-09-21 | 2005-06-22 | 株式会社リコー | 障害通知システム |

| US8489669B2 (en) * | 2000-06-07 | 2013-07-16 | Apple Inc. | Mobile data processing system moving interest radius |

| US8972589B2 (en) * | 2002-03-01 | 2015-03-03 | Enterasys Networks, Inc. | Location-based access control in a data network |

| JP2005031748A (ja) * | 2003-07-07 | 2005-02-03 | Fujitsu Ltd | 資産管理プログラム及び資産管理装置 |

| EP1562119A1 (en) | 2004-02-03 | 2005-08-10 | Alcatel | Method for providing a repair service |

| JP2005275616A (ja) | 2004-03-23 | 2005-10-06 | Fujitsu Fip Corp | 資産管理方法、位置管理方法、資産管理サーバ、資産機器、資産管理システム及び記録媒体 |

| JP4527561B2 (ja) | 2005-02-08 | 2010-08-18 | 株式会社野村総合研究所 | 資産管理方法、資産管理システムおよび資産管理プログラム |

| US7877409B2 (en) * | 2005-12-29 | 2011-01-25 | Nextlabs, Inc. | Preventing conflicts of interests between two or more groups using applications |

| US8045455B1 (en) * | 2007-02-02 | 2011-10-25 | Resource Consortium Limited | Location based services in a situational network |

| JP4435794B2 (ja) | 2007-02-09 | 2010-03-24 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 資産監視システム及び資産監視サーバ |

| KR101405945B1 (ko) * | 2007-10-15 | 2014-06-12 | 엘지전자 주식회사 | 통신 기기 및 통신 기기의 이동 히스토리 생성 방법 |

| KR101405944B1 (ko) * | 2007-10-15 | 2014-06-12 | 엘지전자 주식회사 | 통신 기기 및 이것의 위치 정보 제공 방법 |

| US8583781B2 (en) * | 2009-01-28 | 2013-11-12 | Headwater Partners I Llc | Simplified service network architecture |

| JP5343769B2 (ja) | 2009-09-01 | 2013-11-13 | 富士通株式会社 | 情報処理システム、アカウント発行方法およびアカウント発行プログラム |

| WO2012157055A1 (ja) * | 2011-05-16 | 2012-11-22 | 株式会社日立製作所 | 資産管理システム、操作端末、及び資産管理方法 |

| US9418115B2 (en) * | 2011-07-26 | 2016-08-16 | Abl Ip Holding Llc | Location-based mobile services and applications |

| JP2014149953A (ja) * | 2013-01-31 | 2014-08-21 | Toshiba Lighting & Technology Corp | 照明制御装置及び照明制御システム |

| US9913100B2 (en) * | 2014-05-30 | 2018-03-06 | Apple Inc. | Techniques for generating maps of venues including buildings and floors |

| CN104637204A (zh) | 2015-03-03 | 2015-05-20 | 马连芹 | 一种物联网护理人员呼叫系统及其物联网通信方法 |

| JP6477266B2 (ja) | 2015-06-03 | 2019-03-06 | 富士通株式会社 | ダンプ管理装置、ダンプ管理プログラム及びダンプ管理方法 |

| US11089132B2 (en) * | 2016-03-29 | 2021-08-10 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Extensibility for context-aware digital personal assistant |

-

2016

- 2016-12-28 JP JP2016256230A patent/JP6957878B2/ja active Active

-

2017

- 2017-12-12 US US15/838,503 patent/US10873551B2/en active Active

- 2017-12-12 TW TW106143439A patent/TW201833771A/zh unknown

- 2017-12-19 SG SG10201710586TA patent/SG10201710586TA/en unknown

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| TW201833771A (zh) | 2018-09-16 |

| JP2018109803A (ja) | 2018-07-12 |

| SG10201710586TA (en) | 2018-07-30 |

| US10873551B2 (en) | 2020-12-22 |

| US20180183742A1 (en) | 2018-06-28 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9443082B2 (en) | User evaluation | |

| JP5018774B2 (ja) | 監視装置、監視システム、監視方法およびプログラム | |

| US10067919B2 (en) | Feedback tool | |

| JP6160064B2 (ja) | 適用判定プログラム、障害検出装置および適用判定方法 | |

| JP7211735B2 (ja) | 寄与度決定方法、寄与度決定装置及びプログラム | |

| EP3239840B1 (en) | Fault information provision server and fault information provision method | |

| JP6411696B1 (ja) | バージョン管理システムおよびバージョン管理方法 | |

| JPWO2008012903A1 (ja) | システム管理プログラム、システム管理装置およびシステム管理方法 | |

| JP6413537B2 (ja) | 障害予兆通報装置および予兆通報方法、予兆通報プログラム | |

| US10594579B2 (en) | System monitoring device | |

| JPWO2013024672A1 (ja) | 情報管理装置、情報管理プログラム、および情報管理方法 | |

| JP2017045197A (ja) | 情報処理装置、マイグレーション制御プログラムおよび情報処理システム | |

| US20160283306A1 (en) | Information processing apparatus, information processing method, and data center system | |

| JP3840529B1 (ja) | 個人情報管理システム、個人情報管理サーバ、および個人情報管理サーバ用プログラム | |

| JP6957878B2 (ja) | 通知装置、通知方法、およびプログラム | |

| JP6636605B1 (ja) | 履歴監視方法、監視処理装置および監視処理プログラム | |

| US10956606B2 (en) | Masking of sensitive personal information based on anomaly detection | |

| CN111460256A (zh) | 网页数据的爬取方法、装置、计算机设备和存储介质 | |

| JP2007241873A (ja) | ネットワーク上のコンピュータ資源の変更監視プログラム | |

| JP2020194478A (ja) | 異常検知システム、及び異常検知方法 | |

| US10006985B2 (en) | Mobile device and method for determining a place according to geolocation information | |

| US9009073B1 (en) | Product availability check using image processing | |

| JP3928006B2 (ja) | 顧客情報管理システム | |

| US20150193496A1 (en) | Indoor positioning service scanning with trap enhancement | |

| JP6508202B2 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法、及び、プログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20191115 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20200821 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200915 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20201109 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20210511 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210730 |

|

| C60 | Trial request (containing other claim documents, opposition documents) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60 Effective date: 20210730 |

|

| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20210811 |

|

| C21 | Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21 Effective date: 20210817 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20210907 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20210920 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6957878 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |