JP6603513B2 - 通信装置及び情報処理装置及びそれらの制御方法、並びに記憶媒体 - Google Patents

通信装置及び情報処理装置及びそれらの制御方法、並びに記憶媒体 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6603513B2 JP6603513B2 JP2015166187A JP2015166187A JP6603513B2 JP 6603513 B2 JP6603513 B2 JP 6603513B2 JP 2015166187 A JP2015166187 A JP 2015166187A JP 2015166187 A JP2015166187 A JP 2015166187A JP 6603513 B2 JP6603513 B2 JP 6603513B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- request

- mode

- communication

- digital camera

- communication device

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/66—Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices

- H04N23/661—Transmitting camera control signals through networks, e.g. control via the Internet

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/00127—Connection or combination of a still picture apparatus with another apparatus, e.g. for storage, processing or transmission of still picture signals or of information associated with a still picture

- H04N1/00281—Connection or combination of a still picture apparatus with another apparatus, e.g. for storage, processing or transmission of still picture signals or of information associated with a still picture with a telecommunication apparatus, e.g. a switched network of teleprinters for the distribution of text-based information, a selective call terminal

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/62—Control of parameters via user interfaces

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/63—Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders

- H04N23/631—Graphical user interfaces [GUI] specially adapted for controlling image capture or setting capture parameters

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/65—Control of camera operation in relation to power supply

- H04N23/651—Control of camera operation in relation to power supply for reducing power consumption by affecting camera operations, e.g. sleep mode, hibernation mode or power off of selective parts of the camera

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/667—Camera operation mode switching, e.g. between still and video, sport and normal or high- and low-resolution modes

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B2206/00—Systems for exchange of information between different pieces of apparatus, e.g. for exchanging trimming information, for photo finishing

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof

- H04N23/60—Control of cameras or camera modules

- H04N23/63—Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Human Computer Interaction (AREA)

- Studio Devices (AREA)

- Computer And Data Communications (AREA)

- Telephone Function (AREA)

Description

通信装置であって、

情報処理装置からリクエストを受信する受信手段と、

前記リクエストに対するレスポンスを送信する送信手段と、

前記情報処理装置から所定のリクエストを受信した場合、前記所定のリクエストに応答せず、前記所定のリクエストを保留リクエストとして管理する管理手段とを有し、

前記通信装置のステータスが所定の条件を満たした場合、前記送信手段は前記通信装置のステータス情報を前記保留リクエストへのレスポンスとして送信し、

前記管理手段は、保留リクエストに対するレスポンスを送信する前にもう1つの所定リクエストを受信した場合は、そのもう1つの所定リクエストを新たな保留リクエストとして管理し、その結果、複数の保留リクエストを管理可能であることを特徴とする。

<デジタルカメラ100の構成>

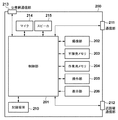

図1(a)は、本実施形態が適用する通信装置の一例であるデジタルカメラ100の構成例を示すブロック図である。なお、ここでは通信装置の一例としてデジタルカメラについて述べるが、通信装置はこれに限られない。例えば通信装置は携帯型のメディアプレーヤや、いわゆるタブレットデバイス、パーソナルコンピュータなどの情報処理装置であってもよい。

図2は、本実施形態のデジタルカメラ100と通信する情報処理装置の一例であるスマートデバイス200の構成例を示すブロック図である。なお、スマートデバイスとはスマートフォンやタブレットデバイス等の携帯端末を意味する。また、ここでは情報処理装置の一例としてスマートデバイスについて述べるが、情報処理装置はこれに限られない。例えば情報処理装置は、無線機能付きのデジタルカメラやプリンタ、テレビ、あるいはパーソナルコンピュータなどであってもよい。

図3は、外部機器からデジタルカメラ100を制御するためのAPI(Application Programming Interface)を示す図である。このAPIは、実施形態のデジタルカメラ100を先に説明したAPモードとして機能させた場合である。

実施形態では、スマートデバイス200とデジタルカメラ100とがネットワーク(実施形態では無線LAN)を介して画像処理システムを構成する。以下、その画像処理システムにおける、スマートデバイス200が、コンテンツ一覧表示やリモート撮影してコンテンツファイルを取得する手順、更には、デジタルカメラ100の状態情報を取得する方法について図4、図5を用いて説明する。

デジタルカメラ100の処理の流れについて説明する。図6(a)は、デジタルカメラ100のAPIサービスの処理の流れを示したフローチャートである。

次に、コンテンツ一覧表示やリモート撮影してコンテンツファイルを取得する際に、デジタルカメラ100の状態情報を取得する際のスマートデバイス200の処理の流れについて説明する。

上記の第1の実施形態では、デジタルカメラ100の状態取得用APIが1種類とした例を説明したが、用途に応じて用意されている形態も考えられる。そこで、本第2の実施形態では、デジタルカメラ100の動作モードごとに、状態取得APIを有する例を説明する。

図8は、第2の実施形態における、外部機器からデジタルカメラ100を制御するためのAPI300のうち、RequestEventの別の形態について説明した図である。

スマートデバイス200がデジタルカメラ100と接続して、コンテンツ一覧表示やリモート撮影してコンテンツファイルを取得する際に、デジタルカメラ100の状態情報を取得する方法について図9,図5を用いて説明する。

上述の実施形態では、デジタルカメラ100がRequestEvent310、RequestCameraEvent801やRequestCaptureEvent802のリクエストを受信した場合、1つの状態変更について検知したことをトリガーとして1つの状態変更の内容をレスポンスとして送信する形態を例示した。しかし、同じタイミングで複数の状態変更を検知した場合は、複数の状態変更の内容をレスポンスとして送信する形態であってもよい。

Claims (31)

- 通信装置であって、

情報処理装置からリクエストを受信する受信手段と、

前記リクエストに対するレスポンスを送信する送信手段と、

前記情報処理装置から所定のリクエストを受信した場合、前記所定のリクエストに応答せず、前記所定のリクエストを保留リクエストとして管理する管理手段とを有し、

前記通信装置のステータスが所定の条件を満たした場合、前記送信手段は前記通信装置のステータス情報を前記保留リクエストへのレスポンスとして送信し、

前記管理手段は、保留リクエストに対するレスポンスを送信する前にもう1つの所定リクエストを受信した場合は、そのもう1つの所定リクエストを新たな保留リクエストとして管理し、その結果、複数の保留リクエストを管理可能であることを特徴とする通信装置。 - 前記管理手段により管理可能な保留リクエストの数は、前記通信装置のモードに応じて異なることを特徴とする請求項1に記載の通信装置。

- 第1のモードと第2のモードとを含むモードのいずれかに移行する移行手段と、

前記第2のモードで管理される保留リクエストの数は、前記第1のモードで管理される保留リクエストの数よりも多いことを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。 - 撮像手段をさらに有し、

前記第1のモードは前記通信装置に記録された画像データを前記情報処理装置に送信するモードであり、前記第2のモードは前記撮像手段による撮像を前記情報処理装置から制御するモードであることを特徴とする請求項3に記載の通信装置。 - 前記第2のモードで送信される前記通信装置のステータス情報は、撮影可能枚数を示す情報を含むことを特徴とする請求項4に記載の通信装置。

- 前記第2のモードで送信される前記通信装置のステータス情報は、前記通信装置の撮像パラメータを示す情報を含むことを特徴とする請求項4または5に記載の通信装置。

- 前記第2のモードに移行した場合、前記受信手段は前記情報処理装置から新たな所定のリクエストを受信し、前記管理手段は前記新たな所定のリクエストを新たな保留リクエストとして管理することを特徴とする請求項3乃至6のいずれか1項に記載の通信装置。

- 前記管理手段は、前記第1のモードで受信された所定のリクエストに基づく保留リクエストと、前記第2のモードで受信された所定のリクエストに基づく保留リクエストとを区別して管理する請求項3乃至7のいずれか1項に記載の通信装置。

- 前記第1のモードにおいて送信される前記通信装置のステータス情報に含まれるステータスと、前記第2のモードにおいて送信される前記通信装置のステータス情報に含まれるステータスは異なることを特徴とする請求項3乃至8のいずれか1項に記載の通信装置。

- 前記送信手段により前記通信装置のステータス情報を前記保留リクエストへのレスポンスとして送信したことに応じて、前記受信手段は前記情報処理装置から新たな所定のリクエストを受信し、前記管理手段は前記新たな所定のリクエストを新たな保留リクエストとして管理する請求項1乃至9のいずれか1項に記載の通信装置。

- 前記送信手段により前記保留リクエストに対し所定のレスポンスを送信した場合、前記受信手段は前記情報処理装置から新たな所定のリクエストを受信しないことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の通信装置。

- 前記通信装置のステータス情報は、前記通信装置のバッテリ情報を含むことを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載の通信装置。

- 前記通信装置のステータス情報は、前記通信装置がパワーセーブモードに移行することを示す情報を含むことを特徴とする請求項1乃至12のいずれか1項に記載の通信装置。

- 前記通信装置のステータス情報は、前記通信装置が前記情報処理装置との通信を終了することを示す情報を含むことを特徴とする請求項1乃至13のいずれか1項に記載の通信装置。

- 情報処理装置であって、

通信装置にリクエストを送信する送信手段と、

前記リクエストに対するレスポンスを前記通信装置から受信する受信手段とを有し、

前記送信手段は、所定のリクエストを前記通信装置に送信する、

ここで前記所定のリクエストに対するレスポンスは前記通信装置により保留され、前記通信装置のステータス情報を前記通信装置から前記情報処理装置に送信するために用いられる、

前記送信手段は、既に送信した所定のリクエストに対するレスポンスの受信前に新たな所定のリクエストを送信可能である

ことを特徴とする情報処理装置。 - 前記保留されるレスポンスの数は、前記情報処理装置のモードに応じて異なることを特徴とする請求項15に記載の情報処理装置。

- 第1のモードと第2のモードとを含むモードのいずれかに移行する移行手段と、

前記第2のモードで保留されるレスポンスの数は、前記第1のモードで保留されるレスポンスの数よりも多いことを特徴とする請求項15または16に記載の情報処理装置。 - 前記通信装置は撮像手段を有し、

前記第1のモードは前記通信装置に記録された画像データを受信するモードであり、前記第2のモードは前記撮像手段による撮像を前記情報処理装置から制御するモードであることを特徴とする請求項17に記載の情報処理装置。 - 前記第2のモードで送信されるステータス情報は、前記通信装置の撮像可能枚数を示す情報を含むことを特徴とする請求項18に記載の情報処理装置。

- 前記第2のモードで送信されるステータス情報は、前記通信装置の撮像パラメータを示す情報を含むことを特徴とする請求項18に記載の情報処理装置。

- 前記第2のモードに移行した場合、前記送信手段は前記通信装置に前記新たな所定のリクエストを送信することを特徴とする請求項17乃至20のいずれか1項に記載の情報処理装置。

- 前記第1のモードにおいて受信される前記通信装置のステータス情報に含まれるステータスと、前記第2のモードにおいて受信される前記通信装置のステータス情報に含まれるステータスは異なることを特徴とする請求項17乃至21のいずれか1項に記載の情報処理装置。

- 前記受信手段により前記所定のリクエストに対するレスポンスとして前記通信装置のステータス情報を受信した場合、前記送信手段は前記通信装置に新たな前記所定のリクエストを送信することを特徴とする請求項15乃至22のいずれか1項に記載の情報処理装置。

- 前記受信手段により前記所定のリクエストに対するレスポンスとして所定のレスポンスを受信した場合、前記送信手段は前記通信装置に新たな所定のリクエストを受信しないことを特徴とする請求項15乃至23のいずれか1項に記載の情報処理装置。

- 前記通信装置のステータス情報は、前記通信装置のバッテリ情報を含むことを特徴とする請求項15乃至24のいずれか1項に記載の情報処理装置。

- 前記通信装置のステータス情報は、前記通信装置がパワーセーブモードに移行することを示す情報を含むことを特徴とする請求項15乃至25のいずれか1項に記載の情報処理装置。

- 前記通信装置のステータス情報は、前記通信装置が前記情報処理装置との通信を終了することを示す情報を含むことを特徴とする請求項15乃至26のいずれか1項に記載の情報処理装置。

- 通信装置の制御方法であって、

情報処理装置からリクエストを受信する受信工程と、

前記リクエストに対するレスポンスを送信する送信工程と、

前記情報処理装置から所定のリクエストを受信した場合、前記所定のリクエストに応答せず、前記所定のリクエストを保留リクエストとして管理する管理工程とを有し、

前記通信装置のステータスが所定の条件を満たした場合、前記送信工程では前記通信装置のステータス情報を前記保留リクエストへのレスポンスとして送信し、

前記管理工程は、保留リクエストに対するレスポンスを送信する前にもう1つの所定リクエストを受信した場合は、そのもう1つの所定リクエストを新たな保留リクエストとして管理し、その結果、複数の保留リクエストを管理可能である

ことを特徴とする通信装置の制御方法。 - 情報処理装置の制御方法であって、

通信装置にリクエストを送信する送信工程と、

前記リクエストに対するレスポンスを前記通信装置から受信する受信工程とを有し、

前記送信工程では、所定のリクエストを前記通信装置に送信する、

ここで前記所定のリクエストに対するレスポンスは前記通信装置により保留され、前記通信装置のステータス情報を前記通信装置から前記情報処理装置に送信するために用いられる、

前記送信工程では、既に送信した所定のリクエストに対するレスポンスの受信前に新たな所定のリクエストを送信可能である

ことを特徴とする情報処理装置の制御方法。 - コンピュータが読み込み実行することで、前記コンピュータを、請求項1乃至14のいずれか1項に記載の通信装置が有する手段として機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み込み可能な記憶媒体。

- コンピュータが読み込み実行することで、前記コンピュータを、請求項15乃至27のいずれか1項に記載の情報処理装置が有する手段として機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み込み可能な記憶媒体。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| PCT/JP2015/004316 WO2016035293A1 (en) | 2014-09-03 | 2015-08-27 | Communication apparatus, information processing apparatus, methods and computer-readable storage medium |

| US15/508,428 US10225455B2 (en) | 2014-09-03 | 2015-08-27 | Communication apparatus, information processing apparatus, methods and computer-readable storage medium |

| EP15837874.5A EP3189440A4 (en) | 2014-09-03 | 2015-08-27 | Communication apparatus, information processing apparatus, methods and computer-readable storage medium |

| CN201580047297.XA CN106796553A (zh) | 2014-09-03 | 2015-08-27 | 通信设备、信息处理设备、方法和计算机可读存储介质 |

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014179522 | 2014-09-03 | ||

| JP2014179522 | 2014-09-03 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016053954A JP2016053954A (ja) | 2016-04-14 |

| JP2016053954A5 JP2016053954A5 (ja) | 2018-09-20 |

| JP6603513B2 true JP6603513B2 (ja) | 2019-11-06 |

Family

ID=55744161

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2015166187A Active JP6603513B2 (ja) | 2014-09-03 | 2015-08-25 | 通信装置及び情報処理装置及びそれらの制御方法、並びに記憶媒体 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US10225455B2 (ja) |

| EP (1) | EP3189440A4 (ja) |

| JP (1) | JP6603513B2 (ja) |

| CN (1) | CN106796553A (ja) |

Families Citing this family (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10009505B2 (en) * | 2015-04-14 | 2018-06-26 | Apple Inc. | Asynchronously requesting information from a camera device |

| JP6896908B2 (ja) * | 2016-04-21 | 2021-06-30 | キヤノン株式会社 | リモート操作装置、リモート操作装置の制御方法及びプログラム |

| JP6685819B2 (ja) * | 2016-04-21 | 2020-04-22 | キヤノン株式会社 | リモート操作装置、リモート操作装置の制御方法及びプログラム |

| JP6541715B2 (ja) * | 2017-05-12 | 2019-07-10 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、制御方法及びプログラム |

| CN108289165B (zh) * | 2017-12-12 | 2020-08-21 | 深圳进化动力数码科技有限公司 | 一种基于手机控制相机的实现方法、装置及终端设备 |

| US20190370094A1 (en) * | 2018-06-01 | 2019-12-05 | Apple Inc. | Direct input from a remote device |

| JP7097772B2 (ja) * | 2018-07-25 | 2022-07-08 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、制御方法およびプログラム |

| JP7218165B2 (ja) | 2018-12-07 | 2023-02-06 | キヤノン株式会社 | 通信装置、通信装置の制御方法、プログラム |

| JP6824949B2 (ja) * | 2018-12-26 | 2021-02-03 | キヤノン株式会社 | 通信装置、制御方法およびプログラム |

Family Cites Families (18)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10375641B2 (en) * | 2003-05-05 | 2019-08-06 | Pluto Technologies, Inc. | Mobile device management system using network parameter resources |

| US9176772B2 (en) | 2005-02-11 | 2015-11-03 | Oracle International Corporation | Suspending and resuming of sessions |

| JP4776975B2 (ja) | 2005-05-11 | 2011-09-21 | キヤノン株式会社 | 撮像装置 |

| US7379664B2 (en) * | 2005-07-26 | 2008-05-27 | Tinkers & Chance | Remote view and controller for a camera |

| JP2009211343A (ja) * | 2008-03-04 | 2009-09-17 | Kddi Corp | サーバ装置および通信システム |

| JP5015052B2 (ja) | 2008-03-26 | 2012-08-29 | パナソニック株式会社 | 監視システム及び監視サーバ装置 |

| CN104320571B (zh) * | 2010-02-19 | 2019-05-17 | 株式会社尼康 | 电子设备及用于电子设备的方法 |

| JP5617709B2 (ja) | 2011-03-16 | 2014-11-05 | 富士通株式会社 | プログラム、制御装置および方法 |

| US8621494B2 (en) * | 2011-09-12 | 2013-12-31 | Microsoft Corporation | Managing processes within suspend states and execution states |

| JP2013073506A (ja) | 2011-09-28 | 2013-04-22 | Canon Inc | 画像処理装置、その制御方法、及びプログラム |

| CN107360340A (zh) | 2012-12-27 | 2017-11-17 | 松下电器产业株式会社 | 电子设备以及记录介质 |

| EP2757772A3 (en) | 2013-01-17 | 2017-08-16 | Canon Kabushiki Kaisha | Image pickup apparatus, remote control apparatus, and methods of controlling image pickup apparatus and remote control apparatus |

| JP2014158088A (ja) | 2013-02-14 | 2014-08-28 | Canon Inc | 情報処理装置 |

| WO2015127383A1 (en) * | 2014-02-23 | 2015-08-27 | Catch Motion Inc. | Person wearable photo experience aggregator apparatuses, methods and systems |

| US9888216B2 (en) * | 2015-09-22 | 2018-02-06 | SkyBell Technologies, Inc. | Doorbell communication systems and methods |

| JP2017538320A (ja) * | 2014-10-15 | 2017-12-21 | ベンジャミン ノヴァクBenjamin Nowak | 複数視点のコンテンツ取込みおよび合成 |

| AU2015224397A1 (en) * | 2015-09-08 | 2017-03-23 | Canon Kabushiki Kaisha | Methods for adjusting control parameters on an image capture device |

| US9743077B2 (en) * | 2016-01-12 | 2017-08-22 | Sling Media LLC | Detection and marking of low quality video content |

-

2015

- 2015-08-25 JP JP2015166187A patent/JP6603513B2/ja active Active

- 2015-08-27 US US15/508,428 patent/US10225455B2/en active Active

- 2015-08-27 EP EP15837874.5A patent/EP3189440A4/en not_active Withdrawn

- 2015-08-27 CN CN201580047297.XA patent/CN106796553A/zh active Pending

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US20170295311A1 (en) | 2017-10-12 |

| EP3189440A1 (en) | 2017-07-12 |

| CN106796553A (zh) | 2017-05-31 |

| EP3189440A4 (en) | 2018-04-11 |

| JP2016053954A (ja) | 2016-04-14 |

| US10225455B2 (en) | 2019-03-05 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6603513B2 (ja) | 通信装置及び情報処理装置及びそれらの制御方法、並びに記憶媒体 | |

| JP6429539B2 (ja) | 通信装置、通信装置の制御方法、プログラム | |

| JP6395522B2 (ja) | 通信装置、通信装置の制御方法、プログラム | |

| JP6366386B2 (ja) | 通信装置、撮像装置、通信装置の制御方法、及びプログラム | |

| US11082600B2 (en) | Electronic apparatus that performs wireless communication with an image capturing device at two different communication speeds, and method for controlling same | |

| US10397870B2 (en) | Electronic device that performs indication on a display when a wireless connection with an external device is disconnected | |

| JP6882055B2 (ja) | 通信装置及びその制御方法及びプログラム及び通信システム | |

| US20180152491A1 (en) | Image provision apparatus and image reception apparatus, control method thereof, image communication system, and computer-readable storage medium | |

| JP6656070B2 (ja) | 撮像装置およびその制御方法、プログラムならびにシステム | |

| JP7218164B2 (ja) | 通信装置およびその制御方法 | |

| JP6391374B2 (ja) | 通信装置、通信装置の制御方法、プログラム | |

| US10728451B2 (en) | Communication device for communicating with external device, method for controlling the same, and recording medium | |

| WO2016035293A1 (en) | Communication apparatus, information processing apparatus, methods and computer-readable storage medium | |

| JP2017103552A (ja) | 撮像装置、撮像装置の制御方法及びプログラム | |

| JP2017046176A (ja) | 撮像装置及びその制御方法、プログラム | |

| JP6478615B2 (ja) | 通信装置、その制御方法およびプログラム | |

| JP7346122B2 (ja) | 情報処理装置、情報処理装置の制御方法、及びプログラム | |

| JP2019004422A (ja) | 通信装置、制御方法およびプログラム | |

| US11140279B2 (en) | Communication system, communication apparatus, control method, non-transitory computer-readable storage medium, and server apparatus | |

| JP2019003495A (ja) | 情報処理装置、その制御方法、および制御プログラム | |

| JP7086743B2 (ja) | 通信装置、通信装置の制御方法、プログラム | |

| JP2018006962A (ja) | 通信装置、通信装置の制御方法、及び、プログラム | |

| JP2019004390A (ja) | 撮像装置、通信装置、制御方法、及び、プログラム | |

| JP2019087956A (ja) | 画像撮影装置、画像撮影装置の制御方法、プログラム | |

| JP2018180307A (ja) | 画像撮影装置、画像撮影装置の制御方法、プログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180807 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20180807 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20190719 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190904 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190913 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20191011 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6603513 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |