JP6064608B2 - ストレージ装置、バックアッププログラム、およびバックアップ方法 - Google Patents

ストレージ装置、バックアッププログラム、およびバックアップ方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6064608B2 JP6064608B2 JP2013005850A JP2013005850A JP6064608B2 JP 6064608 B2 JP6064608 B2 JP 6064608B2 JP 2013005850 A JP2013005850 A JP 2013005850A JP 2013005850 A JP2013005850 A JP 2013005850A JP 6064608 B2 JP6064608 B2 JP 6064608B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- backup

- volume

- generation

- data

- data block

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING

- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements

- G06F3/06—Digital input from, or digital output to, record carriers, e.g. RAID, emulated record carriers or networked record carriers

- G06F3/0601—Interfaces specially adapted for storage systems

- G06F3/0668—Interfaces specially adapted for storage systems adopting a particular infrastructure

- G06F3/0671—In-line storage system

- G06F3/0683—Plurality of storage devices

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING

- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring

- G06F11/07—Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance

- G06F11/14—Error detection or correction of the data by redundancy in operation

- G06F11/1402—Saving, restoring, recovering or retrying

- G06F11/1446—Point-in-time backing up or restoration of persistent data

- G06F11/1448—Management of the data involved in backup or backup restore

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING

- G06F11/00—Error detection; Error correction; Monitoring

- G06F11/07—Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance

- G06F11/14—Error detection or correction of the data by redundancy in operation

- G06F11/1402—Saving, restoring, recovering or retrying

- G06F11/1446—Point-in-time backing up or restoration of persistent data

- G06F11/1458—Management of the backup or restore process

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING

- G06F2201/00—Indexing scheme relating to error detection, to error correction, and to monitoring

- G06F2201/84—Using snapshots, i.e. a logical point-in-time copy of the data

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Theoretical Computer Science (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Quality & Reliability (AREA)

- Human Computer Interaction (AREA)

- Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

Description

なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための最良の形態に示す各構成により導かれる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本件の他の目的の一つとして位置付けることができる。

〔1〕本実施形態の構成

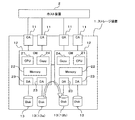

〔1−1〕ストレージ装置のハードウエア構成

図1は、本実施形態のストレージ装置1のハードウエア構成を示すブロック図である。

図1に示すように、ストレージ装置1は、オペレータが使用する業務サーバ等のホスト装置(ホストコンピュータ)2に接続され、ホスト装置2からの各種要求を受け、当該要求に応じた各種処理を行なう。

各CM12は、2つのCA11,11と2つのディスク13,13との間に介装され、本ストレージ装置1における資源の管理を行なう。各CM12によって管理される資源は、例えば、CA11およびディスク13のほか、後述するメモリ22,DA23およびコピー制御部24などである。そして、各CM12は、ホスト装置2や他のCM12からの要求に応じ、2つのディスク13,13に対する各種処理(データ書込処理,データ更新処理,データ読出処理,データコピー処理など)を行なう。また、2組のCM12は、バスなどによって相互に接続され、他のCM12によって管理されるディスク13に対するアクセスが可能に構成されている。

CPU21は、メモリ22,DA23および後述するコピー制御部24を管理する。

次に、図2〜図4を参照しながら、本実施形態のストレージ装置1(コピー制御部24)の機能構成について説明する。ここで、図2は、本実施形態のストレージ装置1(コピー制御部24)の機能構成を示すブロック図である。図3は、本実施形態のストレージ装置1における物理ボリュームと、ホスト装置2側から見える論理ボリュームとの関係を示す図である。図4は、本実施形態のストレージ装置1による、更新前データブロックの保存領域の自動割当処理および解放処理を説明する図である。

上述のごとく構成された本実施形態のストレージ装置1では、SnapOPC+(第2バックアップ処理部242)の世代切替タイミングで、ソースボリューム13aから差分データが取得され、QOPC(第1バックアップ処理部241)によって差分データがバックアップボリューム130にコピーされる。ただし、QOPCの開始時に、一度、スタートコマンドに応じてソースボリューム13aのフルコピー処理を行なう必要があり、フルコピー処理後は、世代切替タイミングで発行されるリスタートコマンドに応じて差分コピー処理が実行され、差分データが取得される。これにより、図3に示すように、ソースボリューム13aにおいて故障が発生した時でも、バックアップボリューム130に対し各世代のSDV(月曜データ〜水曜データ)131〜133を書き戻すことで、各世代の論理ボリュームを作成することができる。したがって、ユーザデータを守ることができるとともに、ホスト装置2に影響を与えずに運用を継続することができる。

〔2−1〕スタート/リスタート要求時の処理(第1バックアップ処理)

まず、図5に示すフローチャート(ステップS11〜S19)に従って、本実施形態のストレージ装置1におけるスタート/リスタート要求時の処理(第1バックアップ処理)について説明する。

次に、図6に示すフローチャート(ステップS21〜S25)に従って、本実施形態のストレージ装置1に対するホスト装置2からの書込I/O要求時の処理(第2バックアップ処理)について説明する。

次に、図7に示すフローチャート(ステップS31〜S38)に従って、本実施形態のストレージ装置1に対するホスト装置2からの世代データ読出要求時の処理(復元処理)について説明する。

まず、復元部244は、処理世代として当該要求世代を設定する(ステップS32)。この後、復元部244は、処理世代のSDV用ビットマップにおいて“1”(オン)を設定されているビットに対応する差分データ(更新前データブロック,旧データ)を、処理世代のSDVから読み出し、バックアップボリューム130の対応領域に書き戻す(ステップS33)。

次に、図8(A)〜図8(C)を参照しながら、本実施形態のストレージ装置1によるバックアップ処理について具体的に説明する。ここでは、バックアップ処理が、月曜日に開始され水曜日まで実行された場合について説明する。図8(A)〜図8(C)は、それぞれ月曜日〜水曜日の状態を示す。また、図8(A)〜図8(C)に示す例では、ソースボリューム13aおよびバックアップボリューム130には、3つのデータブロックが割り当てられている。また、コピービットマップ221およびトラッキングビットマップ222のそれぞれは、前記3つのデータブロックに対応する3つのビットを有している。さらに、曜日毎に作成されるSDV131〜133のそれぞれに対しては、前述の通り、SDV用ビットマップ2231〜2233が作成され、各ビットマップ2231〜2233は、前記3つのデータブロックに対応する3つのビットを有している。

次に、図9を参照しながら、本実施形態のストレージ装置1による世代データ読出処理(復元処理)について具体的に説明する。ここでは、図8(A)〜図8(C)に示すように、QOPCによりデータブロックE,B,Fを保存するバックアップボリューム130と、SDV131〜133と、SDV用ビットマップ2231〜2233とが作成されているものとする。このような状態でソースボリューム13aが故障した際に、各世代データ(各曜日データ)を復元してホスト装置2に読ませる処理について、以下に説明する。

このように、本実施形態のストレージ装置1によれば、SnapOPC+の世代切替タイミングでQOPCを用いて自動的に差分コピー処理が行なわれる。そして、当該世代切替タイミングから次の世代切替タイミングまでの間のI/O更新によって発生した差分データは、世代別バックアップボリュームであるSDVによって自動的にバックアップされる。なお、QOPCは、開始時にスタートコマンドでソースボリューム13aのフルコピー処理を行ない、フルコピー以降はリスタートコマンドで差分コピー処理を行なう。

以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は、係る特定の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変形、変更して実施することができる。

以上の実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。

(付記1)

バックアップ対象となるソースボリュームを有するストレージ装置であって、

前記ソースボリュームの全データをコピーしてバックアップボリュームを作成するフルコピー処理の後、前記ソースボリュームで更新されたデータブロックを前記バックアップボリュームの対応領域にコピーする差分コピー処理を行なう第1バックアップ処理部と、

前記ソースボリュームにおける、前世代からの更新領域を含むデータブロックの更新前データブロックを、現在の世代に対応する世代別バックアップボリュームに保存する世代別バックアップ処理を行なう第2バックアップ処理部と、

前記第2バックアップ処理部による前記世代別バックアップ処理の世代切替タイミングで、前記第1バックアップ処理部による前記差分コピー処理を実行させる制御部と、を備えた、ストレージ装置。

前記制御部は、スタートコマンドに応じて前記第1バックアップ処理部に前記フルコピー処理を実行させた後、前記世代切替タイミング毎に発行されるリスタートコマンドに応じて前記第1バックアップ処理部に前記差分コピー処理を実行させる、付記1記載のストレージ装置。

前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのそれぞれについて、当該データブロック内のデータが更新されたか否かを示す更新情報を記憶する第1記憶部を備え、

前記第1バックアップ処理部は、前記世代切替タイミングで前記更新情報に基づき前記差分コピー処理を行なうとともに、前記更新情報をリセットする、付記1または付記2に記載のストレージ装置。

前記第2バックアップ処理部は、前記更新前データブロックに応じた容量の記憶領域を前記世代別バックアップボリュームとして確保し前記更新前データブロックに割り当てる、付記1〜付記3のいずれか一項に記載のストレージ装置。

前記第2バックアップ処理部は、所定の解放条件を満たした場合、前記世代別バックアップボリュームとして確保された記憶領域を解放する、付記4記載のストレージ装置。

前記第2バックアップ処理部は、保存すべき前記世代別バックアップボリュームの世代数が所定数を超えた場合、最古の世代別バックアップボリュームとして確保された記憶領域を解放する、付記5記載のストレージ装置。

複数の前記世代別バックアップボリュームのそれぞれについて、当該世代別バックアップボリュームに保存されている前記更新前データブロックが、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのうちのいずれのデータブロックに対応するかを示す世代別データブロック情報を記憶する第2記憶部と、

復元対象世代のバックアップボリュームを、前記バックアップボリュームと、前記復元対象世代以降の前記世代別バックアップボリュームおよび前記世代別データブロック情報とに基づき復元する復元部と、を備えた、付記1〜付記6のいずれか一項に記載のストレージ装置。

バックアップ対象となるソースボリュームを有するストレージ装置を構成するコンピュータに、

前記ソースボリュームの全データをコピーしてバックアップボリュームを作成するフルコピー処理の後、前記ソースボリュームで更新されたデータブロックを前記バックアップボリュームの対応領域にコピーする差分コピー処理を行なう第1バックアップ処理と、

前記ソースボリュームにおける、前世代からの更新領域を含むデータブロックの更新前データブロックを、現在の世代に対応する世代別バックアップボリュームに保存する世代別バックアップ処理を行なう第2バックアップ処理と、を実行させるとともに、

前記第2バックアップ処理による前記世代別バックアップ処理の世代切替タイミングで、前記第1バックアップ処理による前記差分コピー処理を実行する、

処理を、前記コンピュータに実行させる、バックアッププログラム。

スタートコマンドに応じて前記フルコピー処理を実行した後、前記世代切替タイミング毎に発行されるリスタートコマンドに応じて前記差分コピー処理を実行する、

処理を、前記コンピュータに実行させる、付記8記載のバックアッププログラム。

前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのそれぞれについて、当該データブロック内のデータが更新されたか否かを示す更新情報を記憶し、

前記第1バックアップ処理に際し、前記世代切替タイミングで前記更新情報に基づき前記差分コピー処理を行なうとともに、前記更新情報をリセットする、

処理を、前記コンピュータに実行させる、付記8または付記9に記載のバックアッププログラム。

前記第2バックアップ処理に際し、前記更新前データブロックに応じた容量の記憶領域を前記世代別バックアップボリュームとして確保し前記更新前データブロックに割り当てる、

処理を、前記コンピュータに実行させる、付記8〜付記10のいずれか一項に記載のバックアッププログラム。

前記第2バックアップ処理に際し、所定の解放条件を満たした場合、前記世代別バックアップボリュームとして確保された記憶領域を解放する、

処理を、前記コンピュータに実行させる、付記11記載のバックアッププログラム。

前記第2バックアップ処理に際し、保存すべき前記世代別バックアップボリュームの世代数が所定数を超えた場合、最古の世代別バックアップボリュームとして確保された記憶領域を解放する、

処理を、前記コンピュータに実行させる、付記12記載のバックアッププログラム。

複数の前記世代別バックアップボリュームのそれぞれについて、当該世代別バックアップボリュームに保存されている前記更新前データブロックが、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのうちのいずれのデータブロックに対応するかを示す世代別データブロック情報を記憶し、

復元対象世代のバックアップボリュームを、前記バックアップボリュームと、前記復元対象世代以降の前記世代別バックアップボリュームおよび前記世代別データブロック情報とに基づき復元する、

処理を、前記コンピュータに実行させる、付記8〜付記13のいずれか一項に記載のバックアッププログラム。

バックアップ対象となるソースボリュームを有するストレージ装置におけるバックアップ方法であって、

前記ソースボリュームの全データをコピーしてバックアップボリュームを作成するフルコピー処理の後、前記ソースボリュームで更新されたデータブロックを前記バックアップボリュームの対応領域にコピーする差分コピー処理を行なう第1バックアップ処理と、

前記ソースボリュームにおける、前世代からの更新領域を含むデータブロックの更新前データブロックを、現在の世代に対応する世代別バックアップボリュームに保存する世代別バックアップ処理を行なう第2バックアップ処理と、を実行するとともに、

前記第2バックアップ処理による前記世代別バックアップ処理の世代切替タイミングで、前記第1バックアップ処理による前記差分コピー処理を実行する、バックアップ方法。

スタートコマンドに応じて前記フルコピー処理を実行した後、前記世代切替タイミング毎に発行されるリスタートコマンドに応じて前記差分コピー処理を実行する、付記15記載のバックアップ方法。

前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのそれぞれについて、当該データブロック内のデータが更新されたか否かを示す更新情報を記憶し、

前記第1バックアップ処理に際し、前記世代切替タイミングで前記更新情報に基づき前記差分コピー処理を行なうとともに、前記更新情報をリセットする、付記15または付記16に記載のバックアップ方法。

前記第2バックアップ処理に際し、前記更新前データブロックに応じた容量の記憶領域を前記世代別バックアップボリュームとして確保し前記更新前データブロックに割り当てる、付記15〜付記17のいずれか一項に記載のバックアップ方法。

前記第2バックアップ処理に際し、所定の解放条件を満たした場合、前記世代別バックアップボリュームとして確保された記憶領域を解放する、付記18記載のバックアップ方法。

複数の前記世代別バックアップボリュームのそれぞれについて、当該世代別バックアップボリュームに保存されている前記更新前データブロックが、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのうちのいずれのデータブロックに対応するかを示す世代別データブロック情報を記憶し、

復元対象世代のバックアップボリュームを、前記バックアップボリュームと、前記復元対象世代以降の前記世代別バックアップボリュームおよび前記世代別データブロック情報とに基づき復元する、付記15〜付記19のいずれか一項に記載のバックアップ方法。

100 バックアップ装置

2 ホスト装置(業務サーバ,ホストコンピュータ)

11 CA(Channel Adapter)

12 CM(Centralized Module)

13 ディスク(HDD;Disk)

13a ソースボリューム(バックアップ対象ボリューム;業務ボリューム)

13b バックアップボリューム用領域

13c プール領域

130 バックアップボリューム

131〜134 世代別バックアップボリューム(SDV;Snap Data Volume)

21 CPU(Central Processing Unit)

22 メモリ(第1記憶部,第2記憶部)

221 コピービットマップ

222 トラッキングビットマップ(更新情報)

223 SDV用ビットマップ領域

2231〜2233 SDV用ビットマップ(世代別データブロック情報,差分データ用ビットマップ)

23 DA(Disk Adapter)

24 コピー制御部(処理部)

241 第1バックアップ処理部

242 第2バックアップ処理部

243 制御部

244 復元部

Claims (9)

- バックアップ対象となるソースボリュームを有するストレージ装置であって、

前記ソースボリュームの全データをコピーしてバックアップボリュームを作成するフルコピー処理の後、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのそれぞれについて当該データブロック内のデータが更新されたか否かを示す更新情報を参照して、前記ソースボリュームで更新されたデータブロックを前記ソースボリュームから前記バックアップボリュームの対応領域にコピーする差分コピー処理を行なう第1バックアップ処理部と、

前記ソースボリュームにおける、前世代からの更新領域を含むデータブロックに対応する更新前データブロックのデータを、現在の世代に対応する世代別バックアップボリュームに保存する世代別バックアップ処理を行なう第2バックアップ処理部と、

前記第2バックアップ処理部による前記世代別バックアップ処理の世代切替タイミングで、前記第1バックアップ処理部による前記差分コピー処理を実行させる制御部と、を備えた、ストレージ装置。 - 前記制御部は、スタートコマンドに応じて前記第1バックアップ処理部に前記フルコピー処理を実行させた後、前記世代切替タイミング毎に発行されるリスタートコマンドに応じて前記第1バックアップ処理部に前記差分コピー処理を実行させる、請求項1記載のストレージ装置。

- 前記第2バックアップ処理部は、前記更新前データブロックに応じた容量の記憶領域を前記世代別バックアップボリュームとして確保し前記更新前データブロックに割り当てる、請求項1または請求項2に記載のストレージ装置。

- 前記第2バックアップ処理部は、保存すべき前記世代別バックアップボリュームの世代数が所定数を超えるという所定の解放条件を満たした場合、最古の世代別バックアップボリュームとして確保された記憶領域を解放する、請求項3記載のストレージ装置。

- 複数の前記世代別バックアップボリュームのそれぞれについて、当該世代別バックアップボリュームに保存されている前記更新前データブロックが、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのうちのいずれのデータブロックに対応するかを示す世代別データブロック情報を記憶する記憶部と、

復元対象世代のバックアップボリュームを、前記バックアップボリュームと、前記復元対象世代以降の前記世代別バックアップボリュームおよび前記世代別データブロック情報とに基づき復元する復元部と、を備えた、請求項1〜請求項4のいずれか一項に記載のストレージ装置。 - バックアップ対象となるソースボリュームを有するストレージ装置を構成するコンピュータに、

前記ソースボリュームの全データをコピーしてバックアップボリュームを作成するフルコピー処理の後、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのそれぞれについて当該データブロック内のデータが更新されたか否かを示す更新情報を参照して、前記ソースボリュームで更新されたデータブロックを前記ソースボリュームから前記バックアップボリュームの対応領域にコピーする差分コピー処理を行なう第1バックアップ処理と、

前記ソースボリュームにおける、前世代からの更新領域を含むデータブロックに対応する更新前データブロックのデータを、現在の世代に対応する世代別バックアップボリュームに保存する世代別バックアップ処理を行なう第2バックアップ処理と、を実行させるとともに、

前記第2バックアップ処理による前記世代別バックアップ処理の世代切替タイミングで、前記第1バックアップ処理による前記差分コピー処理を実行する、

処理を、前記コンピュータに実行させる、バックアッププログラム。 - 複数の前記世代別バックアップボリュームのそれぞれについて、当該世代別バックアップボリュームに保存されている前記更新前データブロックが、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのうちのいずれのデータブロックに対応するかを示す世代別データブロック情報を記憶し、

復元対象世代のバックアップボリュームを、前記バックアップボリュームと、前記復元対象世代以降の前記世代別バックアップボリュームおよび前記世代別データブロック情報とに基づき復元する、

処理を、前記コンピュータに実行させる、請求項6記載のバックアッププログラム。 - バックアップ対象となるソースボリュームを有するストレージ装置におけるバックアップ方法であって、

前記ソースボリュームの全データをコピーしてバックアップボリュームを作成するフルコピー処理の後、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのそれぞれについて当該データブロック内のデータが更新されたか否かを示す更新情報を参照して、前記ソースボリュームで更新されたデータブロックを前記ソースボリュームから前記バックアップボリュームの対応領域にコピーする差分コピー処理を行なう第1バックアップ処理と、

前記ソースボリュームにおける、前世代からの更新領域を含むデータブロックに対応する更新前データブロックのデータを、現在の世代に対応する世代別バックアップボリュームに保存する世代別バックアップ処理を行なう第2バックアップ処理と、を実行するとともに、

前記第2バックアップ処理による前記世代別バックアップ処理の世代切替タイミングで、前記第1バックアップ処理による前記差分コピー処理を実行する、バックアップ方法。 - 複数の前記世代別バックアップボリュームのそれぞれについて、当該世代別バックアップボリュームに保存されている前記更新前データブロックが、前記ソースボリュームに割り当てられた複数のデータブロックのうちのいずれのデータブロックに対応するかを示す世代別データブロック情報を記憶し、

復元対象世代のバックアップボリュームを、前記バックアップボリュームと、前記復元対象世代以降の前記世代別バックアップボリュームおよび前記世代別データブロック情報とに基づき復元する、請求項8記載のバックアップ方法。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013005850A JP6064608B2 (ja) | 2013-01-17 | 2013-01-17 | ストレージ装置、バックアッププログラム、およびバックアップ方法 |

| US14/097,426 US9152351B2 (en) | 2013-01-17 | 2013-12-05 | Storage device and method for backing up source volume |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013005850A JP6064608B2 (ja) | 2013-01-17 | 2013-01-17 | ストレージ装置、バックアッププログラム、およびバックアップ方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014137711A JP2014137711A (ja) | 2014-07-28 |

| JP6064608B2 true JP6064608B2 (ja) | 2017-01-25 |

Family

ID=51166174

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013005850A Expired - Fee Related JP6064608B2 (ja) | 2013-01-17 | 2013-01-17 | ストレージ装置、バックアッププログラム、およびバックアップ方法 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9152351B2 (ja) |

| JP (1) | JP6064608B2 (ja) |

Families Citing this family (13)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6350090B2 (ja) * | 2014-08-06 | 2018-07-04 | 富士通株式会社 | ストレージ制御装置、コピー制御プログラム、およびコピー制御方法 |

| JP6609918B2 (ja) | 2014-12-17 | 2019-11-27 | 富士通株式会社 | ストレージシステム、ストレージ管理装置およびストレージ管理プログラム |

| US11301144B2 (en) | 2016-12-28 | 2022-04-12 | Amazon Technologies, Inc. | Data storage system |

| US10484015B2 (en) | 2016-12-28 | 2019-11-19 | Amazon Technologies, Inc. | Data storage system with enforced fencing |

| US10514847B2 (en) | 2016-12-28 | 2019-12-24 | Amazon Technologies, Inc. | Data storage system with multiple durability levels |

| US10521135B2 (en) * | 2017-02-15 | 2019-12-31 | Amazon Technologies, Inc. | Data system with data flush mechanism |

| US10754735B2 (en) * | 2017-11-20 | 2020-08-25 | Salesforce.Com, Inc. | Distributed storage reservation for recovering distributed data |

| US10698637B2 (en) * | 2018-07-03 | 2020-06-30 | Oracle International Corporation | Stale block resynchronization in NVM based systems |

| CN110209527B (zh) | 2018-11-30 | 2023-05-05 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 数据恢复方法、装置、服务器以及存储介质 |

| JP7225852B2 (ja) * | 2019-01-31 | 2023-02-21 | 富士通株式会社 | ストレージ制御装置、ストレージシステムおよびバックアップ制御プログラム |

| US11169723B2 (en) | 2019-06-28 | 2021-11-09 | Amazon Technologies, Inc. | Data storage system with metadata check-pointing |

| US11182096B1 (en) | 2020-05-18 | 2021-11-23 | Amazon Technologies, Inc. | Data storage system with configurable durability |

| US11681443B1 (en) | 2020-08-28 | 2023-06-20 | Amazon Technologies, Inc. | Durable data storage with snapshot storage space optimization |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2004341840A (ja) | 2003-05-15 | 2004-12-02 | Shinano Kenshi Co Ltd | バックアップ方法及びそのシステム並びに復元方法 |

| JP2005292865A (ja) | 2004-03-31 | 2005-10-20 | Hitachi Ltd | ストレージシステム及びストレージシステムのバックアップ方法 |

| US7756833B2 (en) * | 2004-09-22 | 2010-07-13 | Microsoft Corporation | Method and system for synthetic backup and restore |

| JP4550541B2 (ja) * | 2004-10-06 | 2010-09-22 | 株式会社日立製作所 | ストレージシステム |

| JP2006164162A (ja) * | 2004-12-10 | 2006-06-22 | Fujitsu Ltd | コピー制御装置および方法 |

| JP4750169B2 (ja) * | 2008-10-14 | 2011-08-17 | 富士通株式会社 | ストレージ制御装置、ストレージ制御プログラム、ストレージ制御方法 |

| JP4833273B2 (ja) * | 2008-12-09 | 2011-12-07 | 富士通株式会社 | ストレージ装置、リストア方法およびリストアプログラム |

| JP5581776B2 (ja) * | 2010-03-31 | 2014-09-03 | 富士通株式会社 | バックアップ装置,バックアップ方法およびバックアッププログラム |

-

2013

- 2013-01-17 JP JP2013005850A patent/JP6064608B2/ja not_active Expired - Fee Related

- 2013-12-05 US US14/097,426 patent/US9152351B2/en not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US20140201483A1 (en) | 2014-07-17 |

| US9152351B2 (en) | 2015-10-06 |

| JP2014137711A (ja) | 2014-07-28 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6064608B2 (ja) | ストレージ装置、バックアッププログラム、およびバックアップ方法 | |

| US9053075B2 (en) | Storage control device and method for controlling storages | |

| JP6708929B2 (ja) | ストレージ制御装置、ストレージシステムおよびストレージ制御プログラム | |

| US8904129B2 (en) | Method and apparatus for backup and restore in a dynamic chunk allocation storage system | |

| JP3856855B2 (ja) | 差分バックアップ方式 | |

| JP4990066B2 (ja) | 論理ボリュームのペアを利用したデータ保存の方式を変更する機能を備えたストレージシステム | |

| JP4078039B2 (ja) | スナップショットイメージの世代管理方法及び世代管理装置 | |

| JP3316500B2 (ja) | 移動されたデータの完全性を維持しながらraidセットにおけるドライブ数の拡張 | |

| US7461201B2 (en) | Storage control method and system for performing backup and/or restoration | |

| US8271444B2 (en) | Storage control device to backup data stored in virtual volume | |

| US7383465B1 (en) | Undoable volume using write logging | |

| JP2008015769A (ja) | ストレージシステム及び書き込み分散方法 | |

| KR20050015972A (ko) | 컴퓨터 시스템의 부팅 제어 장치 및 방법 | |

| JP2005011317A (ja) | ストレージシステムを初期化する方法と装置 | |

| JP2005310159A (ja) | スナップショットに分散されたデータを使用するデータ保護 | |

| JP2012507788A (ja) | ストレージ・エリア・ネットワークを使用してコンピュータシステムを復旧するための方法およびシステム | |

| JP2006011811A (ja) | 記憶制御システム及び記憶制御方法 | |

| JP4394467B2 (ja) | ストレージシステム、サーバ装置及び先行コピーデータ生成方法 | |

| JP2009104369A (ja) | ディスクサブシステム | |

| US20130031320A1 (en) | Control device, control method and storage apparatus | |

| JP2007034551A (ja) | データの二重化管理方法 | |

| JP2010152781A (ja) | バックアップサーバ装置、バックアップ/リストアプログラム、およびバックアップ/リストア方法 | |

| US8667218B2 (en) | Storage apparatus comprising RAID groups of RAID 1 series and control method of writing to RAID group of RAID 1 series | |

| JP6957845B2 (ja) | ストレージ制御装置及びストレージ装置 | |

| JP7225852B2 (ja) | ストレージ制御装置、ストレージシステムおよびバックアップ制御プログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150903 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160829 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160906 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161102 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20161122 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20161205 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6064608 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |