JP5484098B2 - 投写光学系及び画像表示装置 - Google Patents

投写光学系及び画像表示装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5484098B2 JP5484098B2 JP2010015620A JP2010015620A JP5484098B2 JP 5484098 B2 JP5484098 B2 JP 5484098B2 JP 2010015620 A JP2010015620 A JP 2010015620A JP 2010015620 A JP2010015620 A JP 2010015620A JP 5484098 B2 JP5484098 B2 JP 5484098B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- lens

- image display

- lens system

- projection optical

- optical system

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor

- G03B21/14—Details

- G03B21/28—Reflectors in projection beam

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor

- G03B21/10—Projectors with built-in or built-on screen

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Projection Apparatus (AREA)

- Lenses (AREA)

- Liquid Crystal (AREA)

Description

図1は、比較例の画像表示装置の内部構成(平面ミラーを備えないと仮定した場合の内部構成)を概略的に示す図であり、図2は、図1の比較例の画像表示装置の投写光学系の構成(平面ミラーを備えないと仮定した場合の構成)を拡大して示す図である。図1及び図2は、比較例の画像表示装置の投写光学系の構成とスクリーン下側の袴高さH0との関係を説明するための図であり、平面ミラー3による変調光の折り曲げが無いと仮定した場合を示している。また、図3は、比較例の画像表示装置の内部構成(平面ミラーを備えた場合の内部構成)を概略的に示す平面図であり、図4は、比較例の画像表示装置の内部構成を図3のD4方向に見る概略的な側面図である。

図5は、本発明の実施の形態1に係る画像表示装置の内部構成(平面ミラーを備えないと仮定した場合の内部構成)の一例を概略的に示す図である。図6は、実施の形態1に係る画像表示装置の内部構成の一例を概略的に示す平面図であり、図7は、実施の形態1に係る画像表示装置の内部構成を図6のD7方向に見る概略的な側面図である。

L11<L12 …(1)

p/2≦L12≦2×p …(2)

図14は、本発明の実施の形態2に係る画像表示装置の内部構成(平面ミラーを備えないと仮定した場合の内部構成)の一例を概略的に示す図である。図15は、実施の形態2に係る画像表示装置の内部構成の一例を概略的に示す平面図である。図14及び図15の画像表示パネル21、レンズ系22(レンズ群22a,22b)、平面ミラー23、凸面ミラー24、及びスクリーン25はそれぞれ、図5及び図6における画像表示パネル11、レンズ系12(レンズ群12a,12b)、平面ミラー13、凸面ミラー14、及びスクリーン15に対応する構成である。実施の形態2に係る投写光学系20は、レンズ系内の絞り(レンズ系絞り)S3を、レンズ系22の最も画像表示パネル21側に配置している点、すなわち、画像表示パネル21側を非テレセントリックとしている点が実施の形態1と異なる。また、図14においては、平面ミラー23の設置状態を破線で示しており、レンズ系22と凸面ミラー24は平面ミラー23がないと仮定した場合の設置状態、すなわち、直線的に設置している場合を示しているが、投写光学系20の構成は、実際には、図15のように平面ミラー23を含む構成になる。

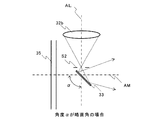

図16は、本発明の実施の形態3に係る画像表示装置の内部構成(平面ミラー33を備えないと仮定した場合の内部構成)の一例を概略的に示す図である。また、図17は、実施の形態3に係る画像表示装置の内部構成の一例を概略的に示す平面図(平面ミラー33を備えた場合)である。図16及び図17の画像表示パネル31、レンズ系32(レンズ群32a,32b)、平面ミラー33、凸面ミラー34、及びスクリーン35はそれぞれ、図14及び図15における画像表示パネル21、レンズ系22(レンズ群22a,22b)、平面ミラー23、凸面ミラー24、及びスクリーン25に対応する構成である。実施の形態3に係る投写光学系30は、実施の形態2の投写光学系20において、角度αが鋭角となるように平面ミラー33で光路を水平方向に折り曲げ、画像表示装置の袴高さをより小さくしたものである。投写光学系30の各要素の機能は、実施の形態2の場合と概ね同様である。また、図16においては、平面ミラー33の設置状態を破線で示しており、レンズ系32と凸面ミラー34は平面ミラー33がないと仮定した場合の設置状態、すなわち、直線的に設置している場合を示しているが、投写光学系30の構成は、実際には、図17のように平面ミラー33を含む構成になる。

図22は、本発明の実施の形態4に係る画像表示装置の内部構成(平面ミラー43を備えないと仮定した場合の内部構成)の一例を概略的に示す図である。また、図23は、実施の形態4に係る画像表示装置の内部構成の一例を概略的に示す平面図(平面ミラー43を備えた場合)である。図22及び図23の画像表示パネル41、レンズ系42(レンズ群42a,42b,42c)、平面ミラー43、凸面ミラー44、及びスクリーン45はそれぞれ、図5及び図6における画像表示パネル11、レンズ系12(レンズ群12a,12b)、平面ミラー13、凸面ミラー14、及びスクリーン15に対応している。実施の形態4に係る投写光学系40は、レンズ系絞りS1から中間像I1までの間に、第3レンズ群42cを配置している点が、実施の形態1と異なる。また、図22においては、平面ミラー43の設置状態を破線で示しており、レンズ系42と凸面ミラー44は平面ミラー43がないと仮定した場合の設置状態、すなわち、直線的に設置している場合を示しているが、投写光学系40の構成は、実際には、図23のように平面ミラー43を含む構成になる。

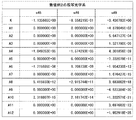

図24に、実施の形態2に係る投写光学系200の具体的な数値例(数値例1)を示す。面番号siは、最も縮小側(画像表示素子側)の光学面を1番目として、拡大側(スクリーン側)に向かうに従い順次増加するi番目(i=1,2,…,51)の光学面の番号を示す。曲率半径Riは、面番号siの光学面の曲率半径を示す。面間隔Diは、面番号siの光学面の面頂点から次の光学面(面番号si+1)の面頂点までの距離を示す。曲率半径Ri及び面間隔Diの単位は、ミリメートル(mm)である。屈折率及びアッベ数は、面番号siの光学面のd線(波長587.56nm)における屈折率n及びアッベ数νをそれぞれ示す。また、面番号に付されたマーク「*」は、対応する面が非球面であることを示す。各非球面(面番号s46、s47、s50)は、光軸方向をZ軸とした直交座標系(X,Y,Z)において、rを近軸曲率半径とし、Kを円錐定数とし、A1、A2、…をそれぞれ1次、2次、…の非球面係数とするとき、以下の式(3)により表される。また、非球面データ(非球面係数A1、A2、…及び円錐定数K)は、図25に示す。

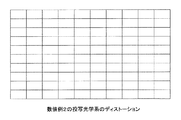

図32に、実施の形態4に係る投写光学系400の具体的な数値例(数値例2)を示す。図33に、面番号si、曲率半径Ri、面間隔Di、屈折率n及びアッベ数ν、非球面の表記は数値例2と同様である。また、非球面データ(非球面係数A1、A2、…及び円錐定数K)は示す。

上記実施の形態1〜4においては、1枚の画像表示パネル11,21,31,41を用いる単板方式の投写光学系について説明したが、本発明は、これに限定されず、RGB各色のそれぞれに対して、独立した画像表示パネルを用いる3板方式の投写光学系にも適用可能である。

Claims (14)

- 照明光を変調する画像表示パネルからの光束を、スクリーンに対して斜め方向に拡大投写する投写光学系において、

複数のレンズを含み、前記画像表示パネルからの前記光束を屈折させるレンズ系と、

前記レンズ系からの前記光束を反射する1つの凸面ミラーとを有し、

前記レンズ系と前記凸面ミラーとは、前記画像表示パネル側から順に配置され、

前記レンズ系は、収束した状態の光束を出射し、

前記収束した状態の光束は、前記レンズ系出射後から前記凸面ミラーに入射するまでの光路中で一旦収束した後、発散した状態で前記凸面ミラーに入射し、

前記レンズ系は、前記画像表示パネル側から順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、レンズ系絞りと、正のパワーを有する第2レンズ群とを含み、前記レンズ系出射後から前記凸面ミラーに入射するまでの光束の収束点の位置と、前記レンズ系絞りの位置とが略共役の関係となるように構成された

ことを特徴とする投写光学系。 - 前記レンズ系は、前記レンズ系絞りから前記第2レンズ群までの間に、前記第1レンズ群による前記画像表示パネルの中間像が形成され、前記画像表示パネル側がテレセントリックであるように、構成されることを特徴とする請求項1に記載の投写光学系。

- 前記レンズ系は、前記レンズ系絞りから前記中間像までの間に、さらに第3レンズ群を含み、前記第3レンズ群は、前記レンズ系絞り側から順に、少なくとも1枚の負のパワーのレンズと、少なくとも1枚の正のパワーのレンズと、少なくとも1枚の負のパワーのレンズとから構成されることを特徴とする請求項2に記載の投写光学系。

- 照明光を変調する画像表示パネルからの光束を、スクリーンに対して斜め方向に拡大投写する投写光学系において、

複数のレンズを含み、前記画像表示パネルからの前記光束を屈折させるレンズ系と、

前記レンズ系からの前記光束を反射する1つの凸面ミラーとを有し、

前記レンズ系と前記凸面ミラーとは、前記画像表示パネル側から順に配置され、

前記レンズ系は、収束した状態の光束を出射し、

前記収束した状態の光束は、前記レンズ系出射後から前記凸面ミラーに入射するまでの光路中で一旦収束した後、発散した状態で前記凸面ミラーに入射し、

前記レンズ系は、前記画像表示パネル側から順に、レンズ系絞りと、正のパワーを有する第1レンズ群と、正のパワーを有する第2レンズ群とを含み、前記レンズ系出射後から前記凸面ミラーに入射するまでの光束の収束点の位置と、前記レンズ系絞りの位置とが略共役の関係となるように構成した

ことを特徴とする投写光学系。 - 前記レンズ系は、前記第1レンズ群から前記第2レンズ群までの間に、前記第1レンズ群による前記画像表示パネルの中間像が形成され、前記画像表示パネル側が非テレセントリックであるように、構成されることを特徴とする請求項4に記載の投写光学系。

- 前記第2レンズ群を構成するレンズ又は前記第3レンズ群を構成するレンズは、前記変調光の光束が通過しない部分を持つレンズを少なくとも1つ含むことを特徴とする請求項3に記載の投写光学系。

- 前記中間像を形成する前記第1レンズ群の結像倍率は、拡大倍率であることを特徴とする請求項2又は5のいずれか1項に記載の投写光学系。

- 前記レンズ系出射後から前記凸面ミラーに入射するまでの光路中に配置された平面ミラーをさらに有することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の投写光学系。

- 前記画像表示パネルは、前記レンズ系の光軸を基準にして前記中間像が形成される側と反対側に配置されることを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の投写光学系。

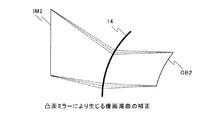

- 前記レンズ系は、前記凸面ミラーで発生する像面湾曲を打ち消す像面湾曲を発生させるように構成されたことを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の投写光学系。

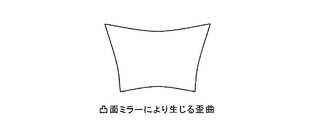

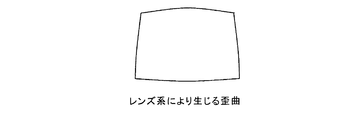

- 前記レンズ系は、前記凸面ミラーで発生する歪曲を打ち消す歪曲を発生させるように構成されたことを特徴とする請求項1から10のいずれか1項に記載の投写光学系。

- 請求項1から11のいずれか1項に記載の投写光学系と、

前記投写光学系から出射される光束が投写されるスクリーンと

を有することを特徴とする画像表示装置。 - 請求項8に記載の投写光学系と、

前記投写光学系から出射される光束が投写されるスクリーンと

前面に前記スクリーンを備え、内部に前記投写光学系を収納する筐体とを有し、

前記投写光学系の前記平面ミラーは、前記スクリーンの下側であって、前記凸面ミラーから前記スクリーンに向かう光束より下側に配置された

ことを特徴とする画像表示装置。 - 前記収束点の位置に絞りを有することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の投写光学系。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010015620A JP5484098B2 (ja) | 2009-03-18 | 2010-01-27 | 投写光学系及び画像表示装置 |

| US12/725,633 US8337024B2 (en) | 2009-03-18 | 2010-03-17 | Projection optical system and image display apparatus |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009065604 | 2009-03-18 | ||

| JP2009065604 | 2009-03-18 | ||

| JP2010015620A JP5484098B2 (ja) | 2009-03-18 | 2010-01-27 | 投写光学系及び画像表示装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010244017A JP2010244017A (ja) | 2010-10-28 |

| JP2010244017A5 JP2010244017A5 (ja) | 2013-03-07 |

| JP5484098B2 true JP5484098B2 (ja) | 2014-05-07 |

Family

ID=42737279

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010015620A Expired - Fee Related JP5484098B2 (ja) | 2009-03-18 | 2010-01-27 | 投写光学系及び画像表示装置 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8337024B2 (ja) |

| JP (1) | JP5484098B2 (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9606425B2 (en) | 2015-06-19 | 2017-03-28 | Canon Kabushiki Kaisha | Imaging optical system, optical apparatus and image projection apparatus |

| US10466578B2 (en) | 2017-08-17 | 2019-11-05 | Fujifilm Corporation | Projection optical system and projection display device |

Families Citing this family (45)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2010164944A (ja) * | 2008-12-16 | 2010-07-29 | Olympus Corp | 投影光学系及びそれを用いた視覚表示装置 |

| JP5764952B2 (ja) * | 2011-02-07 | 2015-08-19 | セイコーエプソン株式会社 | プロジェクター及び電子黒板 |

| JP5676748B2 (ja) * | 2011-03-28 | 2015-02-25 | 富士フイルム株式会社 | 投写光学系および投写型表示装置 |

| US8955981B2 (en) * | 2011-04-01 | 2015-02-17 | Seiko Epson Corporation | Projector, projection unit, and interactive board |

| CN103782222B (zh) * | 2011-07-05 | 2016-01-27 | 日东光学株式会社 | 投射光学系统及投影装置 |

| JP5874263B2 (ja) * | 2011-09-15 | 2016-03-02 | 株式会社リコー | 投射光学系及び画像投射装置 |

| JP5849613B2 (ja) * | 2011-10-31 | 2016-01-27 | 株式会社リコー | 画像表示装置 |

| JP5987459B2 (ja) * | 2012-05-08 | 2016-09-07 | 株式会社ニコン | 映像投写装置用光学系および映像投写装置 |

| TWI489855B (zh) * | 2012-05-23 | 2015-06-21 | Delta Electronics Inc | 立體投影光源系統 |

| JP5767614B2 (ja) * | 2012-09-04 | 2015-08-19 | 日東光学株式会社 | 投射光学系およびプロジェクタ装置 |

| US9785043B2 (en) | 2012-12-28 | 2017-10-10 | Nittoh Inc. | Projection optical system and projector apparatus |

| WO2014199487A1 (ja) * | 2013-06-13 | 2014-12-18 | Necディスプレイソリューションズ株式会社 | プロジェクタ |

| US10122977B2 (en) | 2013-06-13 | 2018-11-06 | Nec Display Solutions, Ltd. | Projector including first and second optical systems |

| JP6573352B2 (ja) * | 2013-09-18 | 2019-09-11 | キヤノン株式会社 | 結像光学系および画像投射装置 |

| TWI551884B (zh) * | 2013-10-31 | 2016-10-01 | 揚明光學股份有限公司 | 投影鏡頭 |

| JP6648147B2 (ja) * | 2014-10-24 | 2020-02-14 | マジック アイ インコーポレイテッド | 距離センサ |

| WO2016084599A1 (ja) * | 2014-11-27 | 2016-06-02 | 富士フイルム株式会社 | プロジェクタ |

| JP2015143861A (ja) * | 2015-02-12 | 2015-08-06 | 株式会社リコー | 投射光学系および画像表示装置 |

| WO2016152748A1 (ja) * | 2015-03-26 | 2016-09-29 | コニカミノルタ株式会社 | 投影装置 |

| EP3295119A4 (en) | 2015-05-10 | 2019-04-10 | Magik Eye Inc. | DISTANCE SENSOR |

| US10488192B2 (en) | 2015-05-10 | 2019-11-26 | Magik Eye Inc. | Distance sensor projecting parallel patterns |

| JP6736366B2 (ja) * | 2015-06-19 | 2020-08-05 | キヤノン株式会社 | 結像光学系、光学機器および画像投射装置 |

| WO2017213058A1 (ja) * | 2016-06-08 | 2017-12-14 | キヤノン株式会社 | 結像光学系、それを備える撮像装置及び投射装置 |

| US10337860B2 (en) | 2016-12-07 | 2019-07-02 | Magik Eye Inc. | Distance sensor including adjustable focus imaging sensor |

| CN106773061B (zh) * | 2017-02-10 | 2023-09-26 | 北京铅笔视界科技有限公司 | 一种近眼显示光学系统 |

| JP6797087B2 (ja) * | 2017-08-17 | 2020-12-09 | 富士フイルム株式会社 | 投写用光学系及び投写型表示装置 |

| KR20200054326A (ko) | 2017-10-08 | 2020-05-19 | 매직 아이 인코포레이티드 | 경도 그리드 패턴을 사용한 거리 측정 |

| JP2020537242A (ja) | 2017-10-08 | 2020-12-17 | マジック アイ インコーポレイテッド | 複数の可動センサを含むセンサシステムの校正 |

| US10679076B2 (en) | 2017-10-22 | 2020-06-09 | Magik Eye Inc. | Adjusting the projection system of a distance sensor to optimize a beam layout |

| US11062468B2 (en) | 2018-03-20 | 2021-07-13 | Magik Eye Inc. | Distance measurement using projection patterns of varying densities |

| CN112119628B (zh) | 2018-03-20 | 2022-06-03 | 魔眼公司 | 调整相机曝光以用于三维深度感测和二维成像 |

| EP3803266A4 (en) | 2018-06-06 | 2022-03-09 | Magik Eye Inc. | DISTANCE MEASUREMENT USING HIGH DENSITY PROJECTION PATTERNS |

| KR102241237B1 (ko) * | 2018-07-13 | 2021-04-16 | 에스케이텔레콤 주식회사 | 영상 투사 장치 |

| KR102200450B1 (ko) * | 2018-07-13 | 2021-01-08 | 에스케이텔레콤 주식회사 | 영상 투사 장치 |

| WO2020013416A1 (ko) * | 2018-07-12 | 2020-01-16 | 에스케이텔레콤 주식회사 | 영상 투사 장치 |

| US11475584B2 (en) | 2018-08-07 | 2022-10-18 | Magik Eye Inc. | Baffles for three-dimensional sensors having spherical fields of view |

| US11483503B2 (en) | 2019-01-20 | 2022-10-25 | Magik Eye Inc. | Three-dimensional sensor including bandpass filter having multiple passbands |

| JP7200775B2 (ja) * | 2019-03-18 | 2023-01-10 | 株式会社リコー | 投射装置、表示システムおよび移動体 |

| WO2020197813A1 (en) | 2019-03-25 | 2020-10-01 | Magik Eye Inc. | Distance measurement using high density projection patterns |

| US11019249B2 (en) | 2019-05-12 | 2021-05-25 | Magik Eye Inc. | Mapping three-dimensional depth map data onto two-dimensional images |

| CN111948886A (zh) * | 2019-05-14 | 2020-11-17 | 青岛海信激光显示股份有限公司 | 投影成像装置 |

| JP2023504157A (ja) | 2019-12-01 | 2023-02-01 | マジック アイ インコーポレイテッド | 飛行時間情報を用いた三角測量ベースの3次元距離測定の向上 |

| WO2021138139A1 (en) | 2019-12-29 | 2021-07-08 | Magik Eye Inc. | Associating three-dimensional coordinates with two-dimensional feature points |

| CN115151945A (zh) | 2020-01-05 | 2022-10-04 | 魔眼公司 | 将三维相机的坐标系转成二维相机的入射点 |

| EP4001987A1 (en) * | 2020-11-18 | 2022-05-25 | Coretronic Corporation | Imaging system and projection device |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2003255229A (ja) * | 2002-02-28 | 2003-09-10 | Minolta Co Ltd | リアプロジェクション光学系 |

| JP4223936B2 (ja) * | 2003-02-06 | 2009-02-12 | 株式会社リコー | 投射光学系、拡大投射光学系、拡大投射装置及び画像投射装置 |

| JP4210314B2 (ja) * | 2003-02-06 | 2009-01-14 | 株式会社リコー | 投射光学系、拡大投射光学系、拡大投射装置及び画像投射装置 |

| JP2005107404A (ja) * | 2003-10-01 | 2005-04-21 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 広角撮像光学系、並びにそれを備えた広角撮像装置、監視用撮像装置、車載用撮像装置及び投写装置 |

| KR100677134B1 (ko) * | 2004-09-24 | 2007-02-02 | 삼성전자주식회사 | 박형 투사 광학계 및 이를 채용한 화상 표시 장치 |

| KR100657338B1 (ko) * | 2005-09-26 | 2006-12-14 | 삼성전자주식회사 | 투사형 화상표시장치 |

| JP5006069B2 (ja) * | 2006-05-01 | 2012-08-22 | 株式会社リコー | 投射光学系及び画像表示装置 |

| US7857463B2 (en) * | 2007-03-29 | 2010-12-28 | Texas Instruments Incorporated | Optical system for a thin, low-chin, projection television |

-

2010

- 2010-01-27 JP JP2010015620A patent/JP5484098B2/ja not_active Expired - Fee Related

- 2010-03-17 US US12/725,633 patent/US8337024B2/en active Active

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9606425B2 (en) | 2015-06-19 | 2017-03-28 | Canon Kabushiki Kaisha | Imaging optical system, optical apparatus and image projection apparatus |

| US10466578B2 (en) | 2017-08-17 | 2019-11-05 | Fujifilm Corporation | Projection optical system and projection display device |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2010244017A (ja) | 2010-10-28 |

| US8337024B2 (en) | 2012-12-25 |

| US20100238416A1 (en) | 2010-09-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5484098B2 (ja) | 投写光学系及び画像表示装置 | |

| JP4015851B2 (ja) | 結像光学系 | |

| JP5477450B2 (ja) | 画像投射装置 | |

| US8254039B2 (en) | Variable magnification optical system and projector | |

| JP5374848B2 (ja) | 投射光学系 | |

| US7789516B2 (en) | Projection type image display device | |

| JP7099460B2 (ja) | 画像表示装置及び投射光学系 | |

| JP2007079524A (ja) | 投射光学系及び投射型画像表示装置 | |

| JP6326717B2 (ja) | 投射光学系および画像表示装置 | |

| JPWO2006043666A1 (ja) | 投射光学系及び投射型画像表示装置 | |

| JP2008090200A (ja) | ズームレンズおよび投射型画像表示装置 | |

| JP7259413B2 (ja) | 投写光学系、投写型画像表示装置、および撮像装置 | |

| JP5049464B2 (ja) | 反射型光学系およびこれを用いた投写型表示装置 | |

| JP2011150030A (ja) | 投写光学系およびこれを用いた投写型表示装置 | |

| JP2010197495A (ja) | 投射光学系及び画像表示装置 | |

| JP2009251458A (ja) | 投写光学系およびこれを用いた投写型表示装置 | |

| JP4016007B2 (ja) | 結像光学系 | |

| JP4016008B2 (ja) | 結像光学系 | |

| JP2011150029A (ja) | 投写光学系およびこれを用いた投写型表示装置 | |

| KR20180088249A (ko) | 초단초점 프로젝터 장치 | |

| JP4767696B2 (ja) | 投写型画像表示装置 | |

| JP2005345563A (ja) | 投影レンズ | |

| WO2023145112A1 (ja) | 画像表示装置、画像表示システム、及び投射光学系 | |

| JP5585709B2 (ja) | 画像投射装置 | |

| TW202204969A (zh) | 圖像顯示裝置及投射光學系統 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130122 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20130122 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131024 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131112 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131227 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140121 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140218 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5484098 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |