JP4665490B2 - 生活支援装置 - Google Patents

生活支援装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4665490B2 JP4665490B2 JP2004335287A JP2004335287A JP4665490B2 JP 4665490 B2 JP4665490 B2 JP 4665490B2 JP 2004335287 A JP2004335287 A JP 2004335287A JP 2004335287 A JP2004335287 A JP 2004335287A JP 4665490 B2 JP4665490 B2 JP 4665490B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- measurement

- pulse wave

- measured

- time

- life support

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 147

- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 51

- 230000036541 health Effects 0.000 claims description 20

- 238000012790 confirmation Methods 0.000 claims description 16

- 238000000034 method Methods 0.000 description 30

- 230000008569 process Effects 0.000 description 21

- 238000003860 storage Methods 0.000 description 14

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 13

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 10

- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 7

- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 7

- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 5

- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 5

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5

- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 5

- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 5

- 238000003287 bathing Methods 0.000 description 4

- 208000000418 Premature Cardiac Complexes Diseases 0.000 description 3

- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3

- 239000008280 blood Substances 0.000 description 3

- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 3

- 230000036760 body temperature Effects 0.000 description 3

- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 3

- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3

- 125000002066 L-histidyl group Chemical group [H]N1C([H])=NC(C([H])([H])[C@](C(=O)[*])([H])N([H])[H])=C1[H] 0.000 description 2

- 230000036772 blood pressure Effects 0.000 description 2

- 230000008859 change Effects 0.000 description 2

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2

- 230000004424 eye movement Effects 0.000 description 2

- 235000012054 meals Nutrition 0.000 description 2

- 230000004962 physiological condition Effects 0.000 description 2

- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 2

- 230000004044 response Effects 0.000 description 2

- 208000024172 Cardiovascular disease Diseases 0.000 description 1

- 208000010496 Heart Arrest Diseases 0.000 description 1

- 230000035508 accumulation Effects 0.000 description 1

- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1

- 230000009471 action Effects 0.000 description 1

- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1

- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1

- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1

- 208000008784 apnea Diseases 0.000 description 1

- 206010003119 arrhythmia Diseases 0.000 description 1

- 230000006793 arrhythmia Effects 0.000 description 1

- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1

- 230000001746 atrial effect Effects 0.000 description 1

- 238000005311 autocorrelation function Methods 0.000 description 1

- 206010008118 cerebral infarction Diseases 0.000 description 1

- 208000026106 cerebrovascular disease Diseases 0.000 description 1

- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1

- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 1

- 238000005314 correlation function Methods 0.000 description 1

- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1

- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1

- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1

- 238000007429 general method Methods 0.000 description 1

- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1

- 208000010125 myocardial infarction Diseases 0.000 description 1

- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1

- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1

- 230000035807 sensation Effects 0.000 description 1

- 201000002859 sleep apnea Diseases 0.000 description 1

- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1

- 208000003663 ventricular fibrillation Diseases 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

- Alarm Systems (AREA)

- Medical Treatment And Welfare Office Work (AREA)

Description

このように、日常的に生体信号を測定し、複数の機能を実施して多面的に生活を支援するには、行動を制限しない測定機器であることと、測定する信号が、安否確認から医療支援や健康管理にまで用いることのできる信号であることを両立する必要がある。

また、前記機能実施条件を、個人別、あるいは、状況別、あるいは、脈波の性質を反映して変更する。

図1は、本発明の第1の実施の形態の生活支援装置の概要を示した図である。

110は、自宅療養している患者や、一人暮らしの高齢者等である測定対象者、120は前記測定対象者110の居室、130は、医者や測定対象者110の家族や測定対象者110に緊急事態が発生した際に前記測定対象者110の居室120を訪問するなどして助けにかけつけるレスキュー員やレスキュー員を派遣するサービス業者である確認者である。

120は前記測定対象者110の居室、140は前記測定機器、150は前記ホームサーバ、160は前記表示手段、170は前記サンタサーバ、180は前記端末装置、190は前記ネットワークである。

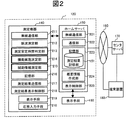

なお、測定結果送信部217は、送信データを暗号化する手段をさらに備え、測定結果のセキュリティを確保するようにしても良い。また、図2に詳細を示した前記測定機器140の形状は、測定対象者1の測定結果を測定しやすく、かつ測定対象者1の身体に装着しやすい形状であることが好ましく、例えば、リストバンド型、ペンダント型、指輪型のものが考えられる。

図3は、前記測定安定時間判定部213の処理の一例を示したフロー図である。

本フローで表す処理は、各測定時刻Tに前記測定安定時間判定部213が起動し、いつから連続して脈拍が計測できていたかを検知して、処理を起動した時刻Tと、時刻Tから時間をさかのぼってカウントした、連続して脈拍を測定できた時間の長さLを出力する。(時刻Tで脈拍が測定できていない場合、Lは0。)

処理の内容を具体的に述べる。各時刻Tにおいて処理が起動されると、出力の1つであるLをカウントする変数LNを初期化する(310)。次に、2例を後述する既定の判定方法によって、時刻T−LN+1で脈拍が測定できていたかを判定し(320)、測定できている間はLNを更新する(330)。測定ができていない時刻、すなわち、Tから時間をさかのぼって初めて脈拍が計測できなかった時刻T−LN、+1を検知するとLNの更新を中止し、起動した時刻Tと、Tまで連続して脈拍を測定できている時間のLNを出力する(340)。

Nとnを既定の整数とし、S1(t)(tは、t=1、2、…、Nである整数とする)〜Sn(t)(tは、t=1、2、…、Nである整数とする)を、正常・異常双方を含む、複数の鋳型波形パターンとし、F(t)(tは、t=T−N+1、…、T−1、Tである整数とする)を、鋳型波形パターンと時間幅が同じNで時刻Tを終点になるように測定データから切り出した測定データの一部とし、Thr0を、既定の閾値としたとき、前記鋳型波形パターンS1、…、SnとFの距離として相関係数を計算し、相関係数がThr0以上である鋳型波形パターンがS1からSnのうちにある場合に、時刻Tで脈拍が測定できているとする。

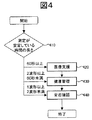

前記機能実施決定部214は、起動されると、前記測定安定性判定部が判定した、安定して測定できている時間の長さに基づいて、各機能を行うかを決める(410)。具体的には、例えば、安定して測定できている時間の長さが60秒以上の場合は、正確な測定ができたと考え、脈波の波形である測定結果を概要信号として前記概要信号記憶部171に格納し、医師に提供して、医師が波形異常、心拍間隔の異常、心停止を診断するのを支援する(420)。安定して測定できている時間の長さが2波形以上の場合は、妥当な平均値を算出するのに役立つ測定ができたと考え、前記鋳型波形パターンS1、…、Snごとに例えば1分間での頻度分布を計算し、例えば1分間での心拍間隔の平均値を計算して概要信号として前記概要信号記憶部171に格納し、前記測定対象者110や前記確認者130に、前記表示手段160および端末装置180を用いて提示して、健康管理に役立てる(430)。安定して測定できている時間の長さが1波形以上の場合は、1波形の観測結果があれば、拍動があることがわかり、これは、生存していること、すなわち、最も弱い意味で、正常であることと解釈できる測定結果だと考えて、例えば、測定時刻ごとに、測定された時刻において生存していることを示すフラグを概要信号として前記概要信号記憶部171に格納し、前記確認者130による安否確認に役立てる(440)。

なお、上記の説明では、安定して測定できている時間の長さが60秒以上の場合医療支援を、2波形以上の場合健康管理を、1波形以上の場合安否確認を行うとしたが、これらの値は別の値でもよい。

410から440は図4に記載された処理、530は420、540は430、550は440と同じ処理である。本例と図4の例の違いは、補助信号が既定の条件を満たす場合に(510)、図4に示した処理における前記機能実施条件(410)と異なる前記機能実施条件(520)に基づいて各機能を行う点である。

なお、医療的に重要な状況であることを判断する補助信号の条件(510)は、被測定者110あるいは確認者120あるいは本方法を実装した装置を製造する者があらかじめ設定するとする。

410から440は図4および図5に記載された処理、510から550は図5に記載された処理で、図6では、既定の時刻(例えば、日曜の24時00分)を、補助信号の条件510を更新する時刻として前記機能実施決定部214が保持しているとして、図5に示した処理に、条件更新のための既定の時間であるかを判定する処理(610)と、前記既定の時間であった場合に、健康管理の結果に基づいて補助方法の条件を更新する処理(620)を加えた。

前記測定安定時間判定部213において各時刻で脈拍が測定できているかを判定する前記既定の判定方法の第2の例を説明する。以下、時刻Tで脈拍が測定できているかどうかを判定するものとして説明する。

なお、リアルタイムに、あるいは、少ないデータを用いて信号の周期を計算する場合、一般的には、自己相関関数の極大値から周期を計算しているが、より望ましくは、上記のように、自己相関関数を正規化した関数である式1の極大値を用いて周期を計算するのがよい。

また、計算量を少なくする必要がある場合には、距離を計算する関数H(n)(式1)を

なお、実施例2として説明した前記既定の判定方法は、計算量が少ない点と、就寝時と運動時など、脈波の周期や波形が変わっても特別な考慮が不要である点で優れている方法である。

Claims (4)

- 測定された脈波に基づき機能を実施する生活支援装置であって、

脈波を測定する脈波測定部と、

測定された前記脈波に基づいて、連続して測定できた脈波測定期間を測定する測定安定性判定部と、

前記測定安定性判定部で測定された前記脈波測定期間に基づいて、医療支援、健康管理、安否確認を含む複数の機能の内いずれかを実施するかどうかを決定する機能実施決定部と、

前記機能実施決定部により決定された機能を出力する出力部とを有し、

前記測定安定性判定部は、登録された脈波の鋳型波形パターンあるいは測定された前記脈波から切り出した鋳型波形パターンと、測定された前記脈波から切り出した波形パターンとの距離を演算し、前記距離が定められた閾値以上の場合の前記脈波測定期間を測定することを特徴とする生活支援装置。 - 請求項1に記載の生活支援装置において、前記測定安定性判定部は、起動された時刻Tにおいて、連続して脈を測定できた時間長さLをカウントする変数LNを初期化し、時刻T−LN+1で脈を測定できた場合にはLNを更新し、脈が測定できなかった場合にはLNの更新を中止し、LNを出力することを特徴とする生活支援装置。

- 請求項1に記載の生活支援装置において、前記鋳型波形パターンは複数有り、前記相関係数が前記閾値以上であって、前記鋳型波形パターンのいずれかにあてはまる場合に、脈波が測定されていると判断することを特徴とする生活支援装置。

- 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の生活支援装置において、さらに、前記脈波とは異なる補助情報を測定する補助情報測定部とを有し、測定された前記補助情報に基づいて、前記機能実施決定部は、機能実施条件を決定することを特徴とする生活支援装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004335287A JP4665490B2 (ja) | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 生活支援装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004335287A JP4665490B2 (ja) | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 生活支援装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006141658A JP2006141658A (ja) | 2006-06-08 |

| JP2006141658A5 JP2006141658A5 (ja) | 2007-11-08 |

| JP4665490B2 true JP4665490B2 (ja) | 2011-04-06 |

Family

ID=36621993

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004335287A Active JP4665490B2 (ja) | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 生活支援装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4665490B2 (ja) |

Families Citing this family (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5741067B2 (ja) * | 2011-03-02 | 2015-07-01 | セイコーエプソン株式会社 | 解析システム、生体情報解析装置及びプログラム |

| JP4906967B1 (ja) * | 2011-04-04 | 2012-03-28 | イセット株式会社 | 自動通報装置 |

| JP6004152B2 (ja) * | 2011-07-28 | 2016-10-05 | セイコーエプソン株式会社 | バイタルサイン計測装置、バイタルサイン計測プログラム、および記録媒体 |

| EP2574953A1 (en) * | 2011-09-30 | 2013-04-03 | General Electric Company | Method for providing remote health monitoring data and associated system |

| EP2575065A1 (en) * | 2011-09-30 | 2013-04-03 | General Electric Company | Remote health monitoring system |

| JP6048242B2 (ja) * | 2013-03-18 | 2016-12-21 | 富士通株式会社 | 食動作検出装置、食動作検出方法及びプログラム |

| DK178086B1 (da) * | 2013-07-12 | 2015-05-11 | Suma Care Aps | System til måling af mængden af urin og fæces i en ble |

| JP6036910B2 (ja) * | 2015-04-24 | 2016-11-30 | セイコーエプソン株式会社 | 生体情報解析装置、生体情報解析システム、およびプログラム |

Citations (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS60261426A (ja) * | 1984-06-07 | 1985-12-24 | オムロン株式会社 | 在宅療養補助システム |

| JP2001344352A (ja) * | 2000-05-31 | 2001-12-14 | Toshiba Corp | 生活支援装置および生活支援方法および広告情報提供方法 |

| JP2003284695A (ja) * | 2002-03-27 | 2003-10-07 | Toshiba Corp | 生体情報計測収集システムおよび生体検査システムおよび生体計測システムおよび生体情報計測収集方法 |

-

2004

- 2004-11-19 JP JP2004335287A patent/JP4665490B2/ja active Active

Patent Citations (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS60261426A (ja) * | 1984-06-07 | 1985-12-24 | オムロン株式会社 | 在宅療養補助システム |

| JP2001344352A (ja) * | 2000-05-31 | 2001-12-14 | Toshiba Corp | 生活支援装置および生活支援方法および広告情報提供方法 |

| JP2003284695A (ja) * | 2002-03-27 | 2003-10-07 | Toshiba Corp | 生体情報計測収集システムおよび生体検査システムおよび生体計測システムおよび生体情報計測収集方法 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006141658A (ja) | 2006-06-08 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP7303854B2 (ja) | 評価装置 | |

| Paalasmaa et al. | Unobtrusive online monitoring of sleep at home | |

| Kang et al. | A wrist-worn integrated health monitoring instrument with a tele-reporting device for telemedicine and telecare | |

| US20050075542A1 (en) | System and method for automatic monitoring of the health of a user | |

| JP6149515B2 (ja) | 検知方法,検知装置および検知プログラム | |

| CN108778099B (zh) | 用于确定对象的一个或多个生理特性的基线的方法和装置 | |

| JP2008011865A (ja) | 健康管理装置及びこれを機能させるためのプログラム | |

| US20100268040A1 (en) | Method and system for detection of pre-fainting and other conditions hazardous to the health of a patient | |

| JP2000000214A (ja) | 就寝モニタ装置 | |

| Tamura | Home geriatric physiological measurements | |

| EP3556289A1 (en) | Wearable device | |

| WO2013165474A1 (en) | Continuously wearable non-invasive apparatus for detecting abnormal health conditions | |

| Baig et al. | Wireless remote patient monitoring in older adults | |

| JP4665490B2 (ja) | 生活支援装置 | |

| JP6784368B2 (ja) | うつ状態判別方法及びうつ状態判定装置 | |

| US7678060B1 (en) | Method of monitoring a state of health, and a wellness/emotional state monitor implementing the method | |

| US20180055373A1 (en) | Monitoring device to identify candidates for autonomic neuromodulation therapy | |

| WO2017038966A1 (ja) | 生体情報出力装置、生体情報出力方法及びプログラム | |

| KR20040034164A (ko) | 간병용로봇장치 및 간병로봇 모니터링시스템 | |

| Gay et al. | Around the clock personalized heart monitoring using smart phones | |

| Chun et al. | IT-based diagnostic instrumentation systems for personalized healthcare services | |

| KR20110128382A (ko) | 생체신호의 모니터링을 위한 생활 의료 보조 시스템 | |

| KR101051339B1 (ko) | 무구속 생체정보 측정기술 기반의 원격 수면관리 서비스 시스템 | |

| WO2022045213A1 (ja) | 見守り支援システムおよび見守り支援方法 | |

| JP7296671B2 (ja) | 生体モニタリングシステム及びそのプログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20060425 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070920 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070920 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100805 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100817 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20101013 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20101214 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20101227 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140121 Year of fee payment: 3 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 4665490 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140121 Year of fee payment: 3 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |